Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

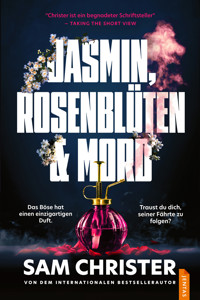

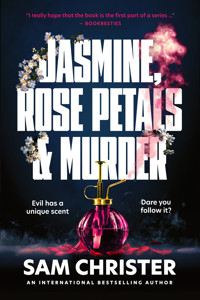

Si pudieras oler el mal, ¿te atreverías a seguir su rastro? Una tormenta invernal azota la ciudad costera de Brighton y las lluvias torrenciales dejan al descubierto una tumba poco profunda cerca de los acantilados. Mientras tanto, se lleva a cabo un robo violento en una boutique de lujo, al mismo tiempo que un adolescente se lía a tiros en un supermercado. El número de cadáveres resultante pone a prueba los recursos de la policía de Brighton, que necesita encontrar indicios de forma urgente. Ciara O'Cleary, una joven irlandesa y la única testigo del robo, ofrece pistas que parecen trascendentales, pero ¿pueden realmente confiar en su testimonio? Ciara tiene un don especial que también podría considerarse una maldición: puede distinguir todos los olores que la rodean en todo momento. Los detectives encargados de la investigación no saben qué pensar. ¿El don de Ciara es real y es una persona inocente o es la pieza clave de un delito cuidadosamente planeado? La inconformista sargento Kate Darroch decide arriesgar su carrera siguiendo el rastro de las pruebas de Ciara, que la conducen a lo más profundo del submundo criminal de Brighton. Una novela policíaca extraordinaria y profundamente intrigante del autor superventas de "El legado de Stonehenge". --- «Sam Christer escribe de forma excepcional». Andrup's Bookshelf ⭐⭐⭐⭐⭐ «La prosa de Christer es simplemente fascinante. Su capacidad para describir escenarios y personajes con imágenes detalladas es similar a la de un pintor que añade meticulosamente capas de color a un lienzo». The History of the World ⭐⭐⭐⭐⭐ «Me encantó el sentido del humor subyacente y las personalidades geniales de los protagonistas… Hasta el final, no tenía ni idea de la identidad del culpable. Un libro emocionante, estoy deseando leer más cosas de este autor». Gullberg's bogreol ⭐⭐⭐⭐⭐ «Christer es un excelente escritor». Taking the Short View ⭐⭐⭐⭐⭐ «Me encantó este libro desde el primer capítulo. Ciara y Kate son grandes personajes principales femeninos. La historia es trepidante y avanza sin tregua… Espero con muchas ganas que haya una secuela». Reseña en Amazon ⭐⭐⭐⭐⭐

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 481

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

–

Sam Christer

Título original: Jasmine, Rose Petals & Murder

© Sam Christer 2024

© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

Traducción: Daniel Conde Bravo

© Traducción, Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1358-4

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Published by agreement with Casa Strada Productions Ltd.

Consenso científico

— Todos tenemos un olor único, que nos identifica tanto como nuestra propia huella dactilar.

— Algunas personas tienen hiperosmia, y ello les convierte en superoledores, capaces de detectar olores imperceptibles para la mayoría de los humanos.

— Hiperósmicos tales como la escocesa Joy Milne, que olió la enfermedad de Parkinson en su marido incluso antes de que enfermara, han sido capaces de detectar diabetes, enfermedades renales, infecciones respiratorias, cánceres, enfermedades hepáticas y migrañas.

— Los científicos creen que las personas con hiperosmia también pueden identificar a otros humanos a partir de sus olores corporales y distinguir cuándo una persona está asustada, nerviosa, emocionada… o mintiendo.

Notas iniciales

Escena del crimen 1

11:01 a. m.

La Galerie des Senteurs Secrètes

North Laine, Brighton, Inglaterra

La lluvia torrencial de última hora de la mañana ha ahuyentado a los compradores de las calles y vaciado la perfumería-boutique de François Moreau.

«Bien podría haber cerrado hoy», piensa este joven de setenta y tres años, mientras pasa el tiempo imaginando una nueva fragancia. Recientemente se hizo con unas elegantes rosas negras provenientes de un nuevo vivero en las faldas del volcán Cotopaxi, en Ecuador. En su opinión, tienen que ver con las demás rosas lo mismo que las trufas blancas del Piamonte con las setas inglesas. «Incomparables».

François imagina una nota de fondo de madera de agar, quizá con una nota alta vibrante de bergamota. «Y, por supuesto, un toque de jazmín: al fin y al cabo, el jazmín y la rosa son nuestro sello floral». Recuerda la primera vez que creó una fragancia. Fue hace más de medio siglo, en el sur de Francia, en una época en la que sus padres, equivocadamente, aún pensaban que se pasaría la vida en el viñedo familiar, cuidando frutos polvorientos y quemados por el sol.

—¿Me pongo con el pedido nuevo?

La voz rompe su evocación.

—¿Perdón? —Mira a su joven ayudante, que parece aburrida.

—¿El inventario, monsieur? —pregunta—. Puedo ponerme con él mientras la cosa esté tranquila.

—Oui, oui, sí, adelante. —La observa coger la maldita tablet, que tanto le confunde, y desaparecer hacia la trastienda, que está llena de entregas recién llegadas desde sus plantas de producción de Niza y Marsella.

La lluvia incesante golpea el escaparate. Ha arruinado el negocio en el día de hoy, pero pasará. Siete décadas de experiencia se lo han enseñado.

«Todo es pasajero. Dejará de llover y entonces nos invadirán ingleses e inglesas con prisas por comprar los regalos de Navidad en el último momento».

Casi al instante, la vieja y maltrecha campana de latón que dormita sobre la puerta de entrada se despierta repicando y anunciando la llegada de dos visitantes, que vienen chorreando, salpicando agua que procede de las capuchas de sus chaquetones a lo largo y ancho del inmaculado suelo de madera de fresno.

Las normas de cortesía exigen que François les conceda un momento para recomponerse antes de buscar una venta. De forma totalmente innecesaria, «reorganiza» un expositor inmaculado de colonias.

Segundos después, siente cómo la mano de un extraño toca su hombro.

Lo siente justo antes de que un brazo le rodee el cuello y casi lo asfixie.

Lo apartan del mostrador y le dan un puñetazo en el estómago.

—Las llaves de la tienda y la combinación de la caja fuerte que sabemos que tienes en la trastienda —exige un hombre alto.

François duda.

—¡Ahora, joder! Dímela, ¡joder ya! —Le da otro puñetazo.

Se cae. Su cabeza y sus codos chocan dolorosamente contra el suelo, que no perdona. El atracador se deja caer sobre él para después, como un buitre, extraerle todo de los bolsillos de la chaqueta: la cartera, las llaves y su preciada fotografía con su madre, la última que se hicieron juntos.

—Por última vez, viejo cabrón: ¿cuál es la combinación?

—Uno, nueve, cinco, cero —responde François en voz baja.

—Más vale que sea la puta contraseña correcta. —El agresor usa cinta adhesiva negra para tapar su boca y atar sus muñecas—. Deberías estar en casa, abuelo, contando tu puto dinero, no trabajando en esta tienda de mierda. Que lo de hoy te sirva de lección. —Le da una patada gratuita antes de marcharse.

François inhala sangre.

«Mi nariz. ¡Mi preciada nariz!».

Sangra profusamente. Las lágrimas ciegan sus ojos. Ya no ve a los hombres, aunque aún los oye.

«Están bloqueando la puerta principal. Desplazándose por la perfumería, dirigiéndose a la trastienda. La habitación donde está la caja fuerte, donde está la dulce Ciara trabajando duro, seguro que con esas cosas blancas en las orejas y esa música espantosa sonando».

François se pone de rodillas como puede, con su corazón septuagenario latiendo con fuerza bajo algunas costillas rotas.

«De algún modo, llegaré hasta ella. De alguna manera, la protegeré».

Se yergue primero sobre sus manos y rodillas, usando luego el mostrador para ponerse en pie.

Otro puñetazo acaba con su gallardía.

Y con su consciencia.

Escena del crimen 2

11:16 a. m.

Oldhaven, Brighton

La vigilante de seguridad Shirley Johnson ostenta tres récords relacionados con la captura de ladrones: el mayor número en un día, en un mes y en un año. Es la Shirl-lock Holmes del mundo de los supermercados. Al menos así es como la llama su atractivo jefe, el señor Rod Rickham, tan dado a los juegos de palabras.

Shirl trabaja en Zantafoods desde hace seis años y está a solo treinta y un arrestos de superar los quinientos cuarenta del gran Alfie Richards, ya fallecido, con trescientas dos sentencias condenatorias. Dada la crisis económica actual, cree que superará su récord antes de Navidad.

La vida le va bien a Shirl y, si su instinto no le falla, está a punto de irle aún mejor. Solo han pasado cinco minutos desde que abandonó las pantallas de la sala de vigilancia para «estirar las piernas» y ya ha detectado actividad sospechosa.

Para un ojo inexperto, no hay nada sospechoso en el hombre que va en solitario empujando su carrito bien cargado por el pasillo de productos para la higiene personal.

Está metiendo un par de desodorantes baratos, cuchillas de afeitar y Tampax.

Incluso desde lejos, se da cuenta de que eso podría parecer una compra familiar. Hay ropa para niños, carne, conservas, queso, vino barato y una botella de brandy. Podría confundirse fácilmente con un padre haciendo su viaje semanal al supermercado. Pero no lo es. Shirl está segura de que no lo es.

Para empezar, su carrito contiene cinco de los artículos que más se roban en el país, siendo la carne envasada —fácil de vender en el bar— la número uno desde hace mucho tiempo, seguida de las cuchillas de afeitar —estúpidamente caras y lo bastante pequeñas para poder ocultarlas—, alcohol, queso y pilas.

La siguiente señal sospechosa es que la ropa de niños —siempre entre los diez primeros— incluye un chaquetón de invierno para un chico de catorce años y un lote de tres petos para un recién nacido. «Qué raro». Según la experiencia de Shirl, la mayoría de las familias tienen hijos que no se llevan tantos años entre ellos. Una diferencia de diez años ya es rara, aunque no inaudita, pero ¿catorce años o más? Eso es ya como ver unicornios volar.

Y luego está el factor realmente decisivo.

«Este tipo no parece perdido ni confundido ni harto ni loco por irse. Y no ha tocado ni una vez su teléfono. Ninguna llamada a casa para decir que no puede encontrar algo que está en la lista y asegurarse de que otro producto puede servir como sustituto. No, no, este tipo es muy sospechoso, de eso no hay duda».

Shirl está segura de que conoce cuál es su estrategia.

El abrigo que le llega a la altura de la rodilla está desabrochado y abierto por completo. Se apostaría su próxima paga extra a que tiene un forro falso de fácil acceso a cuya parte derecha deslizará la carne, mientras que la botella de brandy y las cuchillas de afeitar irán a una abertura a la izquierda.

«Dejará su carrito junto a tantos compradores como le sea posible y luego, al girar, hará el “truco del abrigo”. Las personas que deambulan por allí ocultarán sus movimientos ante las cámaras. Después se dirigirá a la caja».

En efecto, don Padre de Familia hace exactamente lo que ha augurado.

«La carne y el brandy han desaparecido».

«Este joven y astuto zorro se ha puesto en marcha».

Shirl se abre paso entre los jubilados que merodean por el lugar, se excusa mientras va separando a madres que parlotean entre ellas y se mete en la cola de la caja, dos personas por detrás de su objetivo. Cuando el ladrón pase por caja y esté en las puertas de salida, lo atrapará.

A unos cuantos pasillos de distancia, alguien derriba un expositor con botellas, que al caer se hacen añicos.

«Seguramente la torpe Brenda, la nueva reponedora. Rod se la va a cargar».

Entonces alguien chilla. Hay muchos gritos. Gente corriendo.

Un dolor ardiente estalla en mitad de la espalda de Shirl.

«¡Maldita ciática!».

«No. Esto es peor».

«Mucho peor».

Cae de rodillas. Siente cómo la recorre un escalofrío. Ve cómo la sangre se filtra a través de su camisa.

Incluso en un momento así, Shirl, la abnegada profesional, busca al ladrón.

Está tumbado frente a ella. Su cráneo filtra grises y rojos, huesos y tejidos. Si Tessa hubiera sido más rápida en la caja, el ratero ya habría pasado por ella, y Shirl estaría fuera de la tienda, cazándolo.

Escena del crimen 3

11:32 a. m.

Seadean, Brighton

En días como este, el peor de sus vidas, Jack y Lisa Thornton desearían no haber dejado nunca sus trabajos en la ciudad y no haberse mudado al campo.

Llevaban diez años casados y se habían cansado de la frenética vida londinense, de los largos trayectos en metro para ir a trabajar y del disparatado coste de la vida. Por eso, cuando el abuelo de Jack murió y le dejó ochenta hectáreas de tierra, un rebaño de las ovejas más monas del mundo y un inmenso caserío de piedra, no dejaron pasar la oportunidad de adoptar una vida rural.

Si hubieran sabido lo que les esperaba, se habrían quedado donde estaban.

Una semana de lluvias récord e inundaciones generalizadas los han obligado a llenar los establos de invierno mucho antes de lo previsto. Y, como de costumbre, varias ovejas se han escapado. De ahí la operación de rescate del día de hoy y el último de sus infortunios.

—Están monte abajo —grita Lisa, mientras el perro pastor Bess se dirige por los campos empapados hacia una mancha blanca que hay allá a lo lejos.

—Necesito limpiaparabrisas para los ojos —dice Jack, esforzándose por enfocar la vista en el horizonte.

La bajada es empinada y lo bastante resbaladiza como para obligarlos a abandonar el sendero público y descender por el lateral del terreno, con sus dedos helados aferrándose al muro de piedra antiguo que separa su parcela de la de su vecino.

—¡Mira! Una de esas idiotas se ha caído en una zanja inundada —dice Jack cuando se acercan lo suficiente para ver a las prófugas que el perro ha reunido.

—Pobrecita. —Lisa no deja entrever que ha puesto nombres a muchos de los animales y cree que la oveja descarriada es una de sus favoritas.

—Está viva, pero atascada. —Jack se adentra en la zona pantanosa mientras el barro va tragándose sus botas de agua a cada paso—. Agarra una pata: vamos a sacarla.

Lisa da un paso adelante y resbala.

—¡Mierda!

Se levanta tan rápido como puede, con las manos y las rodillas empapadas. El agua helada inunda sus botas de agua Hunters. No obstante, estira el brazo hacia el animal en apuros —Demelza, en honor a la heroína de Poldark— y le sujeta una pata trasera.

Jack coge la otra.

—Vamos, ¡a tirar!

Se coordinan, resbalando y deslizándose, mientras la oveja se retuerce y les salpica la cara con agua embarrada. A través de la penumbra, de algún modo consiguen sonreírse el uno al otro. Incluso una situación como esta es mejor que el viaje de cada noche en el traqueteante vagón del metro, lleno de extraños sin alma.

La oveja, que no para de balar, finalmente encuentra apoyo y se zafa del lodazal.

—¡Menos mal! —Jack se cae hacia atrás, y acto seguido Demelza le sortea, justo antes de que Bess la acorrale.

—Malditas ovejas —exclama, poniéndose en pie—. ¿No podría el abuelo haber tenido vacas?

Lisa no se ríe.

Grita.

—¡Joder, joder, joder! —chilla, cubriéndose la cara, horrorizada.

Jack enseguida entiende por qué.

Está flotando en el agujero inundado del que Demelza acaba de escapar.

Un esqueleto.

Una cabeza y un torso inconfundiblemente humanos.

Capítulo 1

12:30 a. m.

Brighton

Hace tiempo que los turistas se han ido, llevándose todo rastro del verano radiante que iluminaba esta famosa ciudad costera. El parque de atracciones que había al final del muelle está cerrado. En el paseo marítimo, que antes rebosaba de turistas bronceados en busca de helados, ahora solo hay personas que visten chubasqueros mientras pasean perros, así como una corredora solitaria, fuera de forma, cuyas zapatillas deportivas nuevas chapotean en los charcos.

Kate Darroch, de veintiséis años, corre bajo la lluvia punzante de una salvaje borrasca de noviembre mientras deja atrás el esqueleto ennegrecido del viejo muelle, abandonado en el mar como si fuera un carrito de supermercado robado.

«Fantástico —piensa—, acabo de volver de pasar dos semanas en el Caribe a casi treinta grados, y esto es lo que me encuentro aquí».

Si Kate lograra que las cosas se hicieran a su manera, se mudaría con su marido, Steve, al extranjero. Como poco, a España, o incluso a un sitio más soleado.

«California, donde solo parece haber una estación, la sensata: el verano».

«¡Calor!».

Eso es lo que quiere por Navidad. Un calor perpetuo, y no un frío glacial durante seis meses, sobre todo en una época en la que las facturas de la luz son tan caras y el tacaño de su marido dice que no pueden encender la calefacción hasta diciembre.

«¡Jodido diciembre!».

Kate dice mucho «jodido», ya que Steve no aprueba la palabra de cuatro letras que empieza por «p», pero ha aceptado a regañadientes «jodido» como un término medio.

La lluvia está alcanzando lo que su padre denomina «proporciones bíblicas» y, a decir verdad, ahora mismo Kate preferiría estar construyendo un arca antes que soportando la agonía producida por el entrenamiento para la media maratón de Hove, que se acerca a pasos agigantados. Si no fuera por el dinero con el que ya ha contribuido para obras benéficas —y por demostrar a un grupo de colegas que están equivocados—, no estaría recorriendo las calles como si fuera un gato empapado abandonado por dueños crueles.

Se detiene a las puertas de su trabajo, pasa su tarjeta de identificación por el lector electrónico y entra en el anodino edificio de varias plantas.

«¡Venga ya! ¡Esto no puede estar bien!».

No se lo puede creer.

Un vistazo al pulsómetro le ha roto el corazón.

«En vez de mejorar mi velocidad, cada vez soy más lenta. Y las piernas me duelen más, en lugar de ir reduciéndose el dolor. ¿Esta chorrada de correr no debería ya ser más fácil? Al fin y al cabo, esta es la tercera vez en dos meses que consigo correr cinco kilómetros seguidos».

Tras ducharse y cambiarse en el gimnasio del sótano, sube entre quejidos las escaleras hasta la sala alargada y diáfana que alberga Delitos Graves. Todo el mundo habla por teléfono o va de un despacho a otro. Incluso Gareth el Vago, que solo se mueve cuando tiene que hacer pis, comer o irse a casa.

Algo ha pasado.

Algo gordo.

Nadie está bebiendo té o bromeando, lo cual corrobora su corazonada. Nadie tiene la cabeza agachada mirando el móvil mientras escribe a su amante, y no hay una sola persona que esté jugando con disimulo a algún videojuego en la pantalla de su ordenador.

Mientras se acomoda en su escritorio, frente al de su compañera de trabajo favorita, la detective Wendy Lynch, que está al teléfono esperando para hablar con alguien, Kate articula la pregunta:

—¿Qué ha pasado?

Wendy tapa el teléfono con una mano y le dice:

—Un gilipollas con pistola se ha vuelto loco en un supermercado de Oldhaven y ha aparecido un esqueleto en un terreno de Seadean. ¿Qué te ha pasado en la cara?

Kate pensaba que el moratón de la mejilla casi había desaparecido, creía que lo había disimulado profesionalmente, con un corrector y colorete.

—Hice el ridículo en un tobogán acuático —confiesa—. Me resbalé al entrar y me pasé toda la bajada chillando.

Wendy se ríe.

—¡Darroch! —El grito proviene de una distancia de varios metros y Kate no necesita darse la vuelta para saber que se trata de la inspectora jefa Jacqui Ross.

Ambas tienen una historia, y no precisamente buena. Para empezar, a Kate no se le da demasiado bien redactar informes para sus jefes, rellenar formularios ni cumplir a rajatabla todas las normas y directrices del trabajo. Pero a Ross sí. De hecho, esta ex policía militar de cincuenta años dictó ella misma muchas de esas normas durante su estancia en la Academia de Policía de Hendon.

—Sí, señora, voy para allá. —La sargento se apresura hacia el final de la sala, donde Mastodonte, como la llama, acecha impaciente—. ¿El cadáver en el campo o el tiroteo en el supermercado, señora?

—Ninguna de las dos cosas. —Sostiene un listado de tareas—. Robo con violencia en North Laine.

Kate lo coge, pero no lo mira.

—¿No hay un detective disponible al que podamos enviar, señora? Suelen comerse estos marrones.

—No, no lo hay. Se trata del dueño anciano de una tienda, está inconsciente y de camino al hospital. Su ayudante estaba atada y con los ojos vendados. Solo pudo soltarse y llamar a emergencias cuando los cabrones de los ladrones ya se habían largado.

—¿Estaba herida?

—Agitada, pero no herida. Tómele declaración y vuelva lo antes posible.

—Suena como un Martini, señora; ya sabe: agitado pero no revuelto…

—No tiene gracia, Darroch. —Ross la mira de reojo—. ¿Qué te ha pasado en la cara? Déjame adivinar: ¿borracha como una cuba en tus vacaciones, como la última vez?

—Me resbalé, señora. En un tobogán acuático. Sobria, no borracha.

La inspectora jefa la mira con desesperación.

—Los toboganes acuáticos son obra del diablo, Darroch. Tenías que habértelo imaginado. Hoy no quiero resbalones. Largo.

Capítulo 2

La Galerie des Senteurs Secrètes

Brighton

La tienda está a oscuras. Kate llama al timbre por segunda vez y espera impaciente bajo la lluvia. Las luces parpadean al encenderse. Una mujer pequeña y pelirroja que lleva puesto un top de seda color crema y pantalones negros de campana aparece en la puerta principal.

Kate coloca su credencial contra el cristal.

—Policía. Sargento Kate Darroch. He dejado un mensaje en el contestador.

La puerta se abre y una voz inconfundiblemente irlandesa dice:

—Pase, por favor, y póngase a cubierto de esta lluvia. —Se aparta para que la agente pueda entrar.

—Supongo que es Ciara y fue usted quien nos llamó, ¿verdad? —Cierra el paraguas y lo sacude para secarlo.

—Sí, soy Ciara O‘Cleary.

—Tengo que tomarle declaración ahora que todo está aún fresco en su mente. —Entra en la tienda, seca y acogedora, y Ciara vuelve a cerrar la puerta.

—¿Está bien? —le pregunta, viendo la ansiedad en su cara—. ¿Necesita que llame a un médico o a alguna otra persona?

—Chocolate, café, cigarrillos —recita Ciara, a la que parece dolerle cada una de esas palabras—. Chocolate, café, cigarrillos —repite, mostrando aún más angustia.

—¿Qué? No la entiendo.

—Chocolate, café, cigarrillos. —Esta vez Ciara cierra los ojos y se da la vuelta.

—Venga, va, relájese, ya está a salvo. —Kate deduce que el arrebato es una forma de liberar el trauma—. Todo ha terminado. Ya se han ido y todo va a ir bien.

—Lo siento. —La voz de Ciara suena casi ahogada—. Siempre que estoy estresada, tengo que vocalizar lo que me preocupa. Tengo que decirlo tres veces, eso es lo que me dijo mi terapeuta: «Dilo tres veces, Ciara, y la mente seguirá funcionando en lugar de obsesionarse con lo que percibe como un peligro». Eso es lo que me dijo. Si lo hago, no me dan ataques. Y sí que funciona, por extraño que parezca.

Kate está confusa.

—¿Y el chocolate, el café y los cigarrillos le preocupan ahora mismo?

—No… O, bueno, sí, un poco. —Ciara parece ponerse nerviosa—. Lo que intento decirle es que lo que de verdad me ha puesto de los nervios es el robo. Pero las tres cosas que he dicho…, bueno, son a lo que huelen su aliento y su ropa.

—¿A lo que huelo yo? —Kate se siente un poco insultada.

—Sí, cuando nos hemos cruzado en la entrada, los olores que desprende me pillaron por sorpresa y, francamente, me hicieron sentir náuseas.

Kate abre los ojos con sorpresa.

—¿Mis olores le causan náuseas?

—Madre mía, suena muy grosero. Lo siento. —Ciara está cada vez más nerviosa—. Se lo explicaré. Tengo una enfermedad llamada hiperosmia y los olores penetrantes se manifiestan en mi mente como si fueran etiquetas de frascos de perfume:

CHOCOLATE

CAFÉ

TABACO

—Por lo visto, tengo unos receptores olfativos en la nariz cien veces más sensibles que los suyos y, de hecho, que los de casi cualquier otra persona. Así que sé que hace poco que ha comido algo con chocolate, bebido café muy cargado y fumado un cigarrillo de los fuertes, no mentolado. La nota de tabaco es la más perceptible, pero así es el tabaco; su olor siempre se queda.

A Kate le da vueltas la cabeza.

—Sigo sin entender muy bien lo que dice, pero es verdad; me he tomado un café solo y un muffin de chocolate en el Starbucks que hay a la vuelta de la esquina y me he fumado un cigarrillo a escondidas hará una hora. Mi marido cree que he dejado de fumar, así que tendré que pillar unos caramelos de menta de camino a casa.

—Por favor, no se preocupe por lo que he dicho —suplica Ciara—. A menos que alguien sea tan rarito como yo, puede estar segura de que nadie olerá nada extraño en usted. —Mira su reloj—. ¿Me va a necesitar mucho más tiempo? Me gustaría ir al hospital para estar con monsieur Moreau.

—Esperemos que no. —Kate echa un vistazo por la tienda—. ¿Hay algún sitio donde podamos sentarnos para que pueda tomarle declaración?

—Hay una mesa y varias sillas en el almacén. Aunque allí no es que se esté precisamente bien. Uno de los tipos hizo algo al volver a ese lugar.

—¿Qué hizo?

—Orinó. Hizo pis en la esquina y sobre algunas de las cajas. Apestaba a amoniaco. El tío debía estar deshidratado.

—¿Y pudo oler eso? —Kate se responde a sí misma—: Sí, claro que pudo, si no, no lo habría dicho. Por desgracia, los ladrones y atracadores suelen agobiarse durante los robos y sienten la necesidad de mear. ¿Qué tal si traemos un par de sillas, entonces?

Ciara asiente y se dirige a la trastienda.

La sargento revisa la tienda.

«Los cobardes de mierda han roto todo lo que no han robado. Se han cargado espejos, vitrinas de cristal y estanterías. Tal vez no había mucho dinero en efectivo y eso los volvió locos».

—No tardo nada, ¡disculpe! —grita Ciara, abriendo la puerta del almacén.

—Tranquila.

Cerca del escaparate, donde han volcado los artículos en exposición, Kate se agacha para examinar las salpicaduras y manchas de sangre.

«Aquí debe ser donde atacaron a Moreau».

Saca su móvil y fotografía lo que parece la huella sangrienta de una mano en la parte inferior del mostrador principal.

«El viejo debió agarrarse a él para ponerse de pie».

Kate toma más fotos con mayor perspectiva, así como primeros planos de la sangre que ha formado un charco y se ha secado en una zona cercana.

«Probablemente aquí es donde perdió el conocimiento. Putos animales, golpeando a un anciano. Espero que la Unidad Canina los atrape y les arranque los huevos a bocados».

Ciara reaparece y se estremece al ver la sangre de su jefe; su nariz percibe el olor del cobre, el óxido y el hierro en la sangre seca.

—¿Quiere estas sillas una al lado de la otra? —pregunta—. ¿O una frente a la otra? ¿Es mejor para usted que estén frente a frente? ¿O quiere que me siente a su lado, para poder leer lo que escribe y ayudarla a corregirlo si es necesario?

—Con lo que se sienta más cómoda —contesta Kate, terminando de hacer fotos.

—Entonces, es mejor frente a frente. O sea, mejor para mí. Perdone el egoísmo. —Coloca las sillas de plástico bastante separadas—. Verá, cuando estoy en problemas, no me gusta que la gente esté demasiado cerca de mí. Si es aceptable, prefiero que estemos enfrentadas y a bastante distancia.

—Claro que es aceptable. —Kate abre su cuaderno y se sienta—. Podemos parar cuando quiera. Solo quiero que repase lo que ocurrió, con sus propias palabras, a su ritmo.

Ciara se sienta. Espalda recta, hombros erguidos, rodillas juntas, manos cruzadas sobre el regazo. Tal y como le enseñaron. «Todo acorde a lo que se le supone a una joven señorita en sociedad».

De repente, se levanta.

—Se me olvidaba, lo siento. Querrá ver un vídeo del suceso; sé que querrá. Lo tengo en mi tablet, que está en la trastienda. Se cayó entre unas cajas cuando uno de los hombres me empujó; si no, supongo que también la habría robado. ¿Le parece bien si la cojo?

—Por favor, hágalo. —Kate sigue pensando en el hombre que orinó. «Es difícil pero no imposible obtener ADN de la orina. He oído que en la orina se degrada más rápido que en las heces. Una pena que el cabrón no necesitara cagar».

Ciara vuelve y le entrega la tablet.

—Las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad se guardan automáticamente en la nube a través de la aplicación que está abierta en la pantalla. He pausado el vídeo en el momento en que el tipo entró en la tienda. No salgo en él porque aún estaba en la trastienda en ese momento.

El fotograma del vídeo muestra a dos hombres, encapuchados y con la cabeza gacha, inmóviles cual estatuas ante el vendedor caído. Kate le da al play y pone muecas de dolor mientras observa el breve pero brutal ataque. François Moreau está en el suelo, inmovilizado por uno de los ladrones, mientras el otro abre una bolsa de viaje y saca tres bolsas similares.

—Los dos llevan pasamontañas bajo las capuchas —dice mientras observa cómo roban las existencias—. Eso dificulta su identificación. ¿Hay alguna cámara fuera de la tienda?

—Por desgracia no.

—¿Alguna en la habitación en la que estaba? —Hace un gesto de dolor al ver a Moreau intentando ponerse de pie, solo para ser derribado de nuevo.

«Putos animales».

—Sí. Las cámaras del almacén están en un segundo archivo de vídeo, deslice la pantalla hacia abajo y lo verá.

Kate lo encuentra y comienza a verlo. Al principio, solo aparece uno de los hombres. Ciara está de espaldas a él y no se da cuenta de que está allí hasta que la empuja contra una hilera de estanterías y grita:

—No te des la vuelta, coño. Como se te ocurra mirarme, te reviento.

«La voz no tiene acento, tal vez sea local; es difícil saberlo hoy en día, con lo cosmopolita que es Brighton».

En la pantalla, el atracador empuja las manos de Ciara hacia su espalda y las ata con cinta adhesiva negra muy resistente. Hace lo mismo alrededor de su cabeza, cubriéndole la boca y los ojos.

«Tiene que doler quitarse esa cosa pegajosa. Me sorprende que todavía tenga cejas».

Luego la empuja hasta que queda de rodillas en un rincón de la habitación, de cara a la pared. Conforme con que no se mueva y no vaya a causarle problemas, se aleja y mete más artículos en las bolsas.

El segundo hombre entra en escena. Le dice algo a su amigo que Kate no puede oír. Se aleja y luego, al lado de Ciara, se baja la cremallera y orina por todas partes.

«No sé ni cómo no te has meado encima, colega. Me parece que has estado a punto».

Finalmente, ambos hombres salen del campo de visión. Kate detiene el vídeo y pregunta:

—¿Tiene idea de lo que se llevaron de estas estanterías? ¿Cuál es su valor?

—La mayoría de nuestros perfumes de cien mililitros se venden entre doscientas y trescientas libras, algunos a más de quinientas.

—Eso suena caro.

—Lo es, pero algunas de las creaciones de monsieur Moreau cuestan bastante más.

—¿Cuánto más?

—Más de tres mil libras.

—¡Madre mía! Tengo un coche que vale menos que eso.

Ciara sonríe.

—Mi jefe es un genio en el mundo de los perfumes, lo que se conoce como «nariz», un creador de esencias originales. Tiene clientes famosos por todas partes del mundo.

Kate hace un gesto señalando el desorden general que las rodea.

—Entonces, ¿cuál diría que es el valor total de todo lo que se ha roto o robado en la tienda?

—¿El total? Válgame Dios, no sabría decirlo.

—¿Una cifra aproximada?

—Acababa de empezar a calcular lo que habían robado cuando usted apareció; diría que más de un cuarto de millón de libras.

—¿Un cuarto de millón? ¿Doscientas cincuenta mil libras?

—Por lo menos.

Por primera vez, Kate se pregunta si la pequeña y vulnerable Ciara, con su encantador acento irlandés, en realidad está tomándole el pelo.

«Todo podría estar relacionado con el seguro. El propietario de un negocio en apuros contrata a un par de vándalos para que le den una buena tunda y le “roben” cosas que no puede vender. Luego hace que su asistente, nerviosa, nos dé una estimación exagerada de lo que falta. Cuando el seguro pague la indemnización, recupera sus artículos y los gamberros se quedan con un buen fajo de billetes. Desde luego, no sería la primera vez que se intenta hacer una jugada como esa».

—Por favor, no se lo tome a mal —dice Kate, inclinándose un poco más cerca y mirándola fijamente a los ojos—, pero esta tienda no es tan grande, y aunque algunos artículos puedan rondar las tres mil libras, ¿cómo puede hablar de un valor total tan elevado?

—Teclee en Google en la tablet que acabo de dejarle «perfumes más caros del mundo». —Ciara hace un gesto con la cabeza, señalando el iPad—. Ahí verá una creación de Moreau llamada Intocable, y podrá también ver el precio. —Mientras Kate busca, Ciara añade—: El aceite que se usa para esa fragancia estaba en la caja fuerte.

—Es de locos —dice Kate, mientras lee la página web—. Según esto, Impecable ni siquiera está entre los cinco más caros. Incluso hay uno que está valorado en más de un millón de libras.

Ciara la corrige:

—Intocable, no Impecable. Algunas de esas cinco fragancias son tan caras porque los frascos están decorados con joyas o bañados en oro u otros metales preciosos, pero otras, como la de monsieur, contienen «moléculas novedosas» que han sido patentadas. Intocable procede de una variedad bisexual de jazmín que contiene una molécula imposible de reproducir de manera sintética. Dios sabe que los chinos lo han intentado sin parar. Monsieur registró la patente, creando lo que el negocio de la perfumería conoce como «prisionero».

—¿Qué significa esa palabra en este contexto? —pregunta Kate.

—Significa que es exclusivamente nuestro: lo hemos capturado. Nadie puede copiarlo, producirlo ni explotarlo.

—¿Y qué cantidad de perfume había en la caja fuerte?

—Medio litro, lo cual supone 17,6 onzas líquidas británicas. Su precio de venta al público es de algo más de catorce mil libras por onza, así que calculo que el precio total de la cantidad que había es de doscientas cuarenta y seis mil libras.

«¡No fastidies, Sherlock! O esto es un robo enorme, o se trata de una estafa más compleja de lo que imaginaba».

La sargento se pone en pie y saca su teléfono.

—Disculpe, tengo que llamar a mi jefa.

—¿Quiere que espere afuera, tal vez mejor en la trastienda?

—Puede quedarse aquí, pero gracias.

La llamada recibe respuesta.

—Inspectora jefa Ross.

—Señora, soy Darroch. El robo en la tienda no es lo que pensábamos…

Su jefa la interrumpe:

—Lo sé. Nos acaban de avisar del hospital: el propietario, François Moreau, ha muerto en la UCI. Eres la más indicada para darle la noticia a su ayudante, así que hazlo y vuelve aquí lo antes posible.

—Sí, señora.

—Maldita sea, de momento vas a tener que ser el oficial a cargo de la investigación, así que no me decepciones, ni a mí ni a ti misma.

Capítulo 3

—Si no hubiera estado haciendo el inventario —lamenta Ciara hablando con Kate y otro agente en la sala de interrogatorios, un hombre alto cuyo nombre no recuerda—, aún estaría vivo.

—O puede que la hubieran herido… o matado —responde Lewis Morgan, un agente de alrededor de veinticinco años que acaba de aprobar el examen para ser sargento—. Usted no tiene la culpa en ningún caso, la tienen los hombres que les robaron y nadie más.

Kate percibe una bondad innata en Ciara. Parece sentir un afecto sincero por su jefe.

—¿Sabe si el señor Moreau tenía algún pariente con el que debamos contactar?

—No en este país. Hay un hermano en Francia, pero hace años que no se hablan. Dirige un viñedo.

—¿Alguna idea de dónde?

—Châteauneuf-du-Pape. Era el negocio familiar y pasó a sus manos cuando murieron sus padres.

—Pero ¿no tenía el señor Moreau pareja ni otras personas a su cargo en este país?

—No, nada de eso. ¿Y podríamos llamarle monsieur? «Señor» me parece poco respetuoso con su marcado carácter francés.

—Por supuesto —dice Kate.

—Gracias. —Ciara se calla, pero luego recuerda algo—. ¡Ay, Dios, me he olvidado de Tanguy!

—¿Un pariente? —pregunta Lewis.

—No, su gato. Hay que darle de comer, y su arenero debe estar apestando a más no poder.

—Podemos hacer que lo cuiden —responde Kate—, o podemos encargarnos de que se lo quede, si lo prefiere….

Ciara asiente. Eso le gustaría. De inmediato piensa en una preocupación mayor:

—Y monsieur…, ¿qué pasa con su cuerpo? —Siente una extraña tensión emocional—. No sé qué hacer, me refiero a su funeral. No era religioso, pero habrá que hacer arreglos, ¿no?

—Habrá que hacerlos —dice Kate—, pero por la forma en que murió tendrá que haber una investigación, y eso significa que ahora es el forense el que decide lo que hay que hacer. En cuanto a los demás preparativos, podemos ponerla en contacto con empresas funerarias que podrían ayudarla o…

—Quiero hacerlo, creo que esperaría que me encargara de eso.

—Entonces, la apoyaremos lo mejor que podamos —dice Kate.

—Ciara —Lewis habla en tono amable—, las imágenes de las cámaras de seguridad no muestran los rostros de los delincuentes. Vamos a buscar sus imágenes en las cámaras de la calle, esperemos pillarlos antes del momento en el que se ponen los pasamontañas. Mientras lo hacemos, ¿hay algo que pueda ayudarnos a identificarlos? ¿Se fijó en sus zapatos? ¿Tal vez un tatuaje en una mano o algo así?

Ella sacude la cabeza.

—No. Lo siento mucho, no vi nada.

Kate interviene:

—La atacaron por detrás, Lewis, y le cubrieron los ojos y la boca con cinta adhesiva.

—¿Tenemos esa cinta? —pregunta.

—La tenemos —confirma Kate, irritada porque piense que no está haciendo bien su trabajo.

—Hay algo que sí puedo decirles —dice Ciara—, pero no se trata de su aspecto. Su ropa olía a lo mismo que huele cuando entras en un salón de manicura, y a café.

—¿En un salón de manicura? —pregunta Lewis—. No es el hábitat habitual de los ladrones violentos.

—No, no me refería a eso. Cuando aún estaba en Irlanda, trabajé con organizaciones benéficas tratando con drogadictos, y cuando mezclas y calientas cocaína y bicarbonato de sodio, se produce un olor dulzón, como los esmaltes que hueles cuando entras en un salón de manicura.

—¿Y café? —pregunta—. Ha mencionado el café.

—Sí. Un muy ligero olor a café, aunque no del bueno como el que bebe Kate.

—Los traficantes suelen mezclar café con la cocaína; aumenta el volumen e incrementa los beneficios de la droga. —Lewis sigue hablando—: ¿Cómo demonios logró detectarlo?

—Bueno, una de las razones por las que trabajo en perfumería es que tengo un sentido del olfato muy agudo. En parte es el resultado de una enfermedad persistente que tengo desde que nací, y en parte es gracias a la formación que monsieur Moreau tiene la amabilidad de darme. —Hace una mueca al darse cuenta de su error—. Tenía la amabilidad de darme.

—El dolor remitirá con el tiempo. —Kate le sirve un vaso de agua de una jarra que hay sobre la mesa de la sala de interrogatorios.

—Gracias. —Ciara bebe un sorbo e intenta despejar la mente, pero lo único que recuerda es al atracador empujándola contra la pared.

«Fue entonces cuando más cerca estuvo, presionando su cuerpo contra el mío, agarrándome de las muñecas y tirando de ellas hacia mi espalda, con sus guantes sobre mi boca y mis ojos, muy cerca de mi nariz».

«Los guantes…».

—Olían a lavandería —dice a los dos policías—. Lo noté primero en el hombre que me ató y luego en el otro.

—¿Y a qué huele una lavadora? —pregunta Lewis.

—No me refiero a la lavadora, sino a una lavandería —contesta Ciara con tono enfadado—. Son muy diferentes. La colada doméstica es única en cada casa. Su olor está determinado por el tipo de agua, dura o blanda, de la zona, el detergente que se utiliza y los suavizantes perfumados que se puedan añadir. Las lavanderías industriales son diferentes. Como mucha gente utiliza las mismas máquinas, se acaba acumulando el olor en el tambor, en el metal, en las bacterias, en el aire.

—¿Y los dos hombres tenían el mismo olor? —pregunta Kate, empezando a entender por dónde van los tiros de lo que piensa Ciara.

—Sí. Las lavanderías tienen olores industriales específicos cuyas notas base y medias son singulares: lejía, cloro, almidón, detergente. Y todos estos olores se producen en el punto de ebullición o cerca de él, lo que significa que se convierten en vapor, que se difunde y huele por todas partes.

—Tal vez me equivoque —dice Lewis—, pero… ¿está sugiriendo que nuestros ladrones trabajaban en una lavandería? Porque suena un poco inverosímil.

—No estoy diciendo eso en absoluto. —Ciara no puede evitar sonar ofendida, se ha pasado la vida luchando con personas que no entienden su sufrimiento—. Lo que estoy diciendo es que en algún momento del día de hoy, o bien habían estado juntos en la misma lavandería durante bastante tiempo, o bien en algún lugar muy muy cercano a ella.

—¿Como en un piso o casa cercana? —sugiere Kate—. ¿Sería posible?

Ciara piensa en la fábrica de perfumes de monsieur en Francia y en las sutiles nubes perfumadas de miel que veía emanar sin cesar de las cubas de destilación al vapor llenas de rosas Centifolia.

—Sí, sí, eso sería muy posible —responde.

—Entiendo que tenga ese trastorno —continúa Lewis—, y que su negocio sean los perfumes y olerlos y todo eso, pero ¿está segura, completamente segura, de que lo que nos está diciendo es rigurosamente cierto? Porque si no lo está, si son solo suposiciones descabelladas o se lo está inventando todo por alguna extraña razón, podría inducirnos a un grave error en nuestras investigaciones.

—Yo nunca me invento nada, y desde luego nunca hago suposiciones —responde Ciara—. Monsieur Moreau me advirtió de que el día que me pillara haciendo meras suposiciones acerca de un aroma sería el día en que me despediría.

—Qué severo —dice Kate.

—Al contrario. Estaba educando y nutriendo mi sentido del olfato, y enseñándome la expresión de los aromas. Estaba… —Ciara se queda sin palabras y se le llenan los ojos de lágrimas.

—¿Quiere parar un rato? —pregunta Kate—. Sabemos que esto debe ser difícil para usted.

Ciara no escucha la oferta. Su mente vuelve a divagar. Esta vez vuelve al principio de todo, al momento en que su vida cambió para siempre.

Capítulo 4

Seis años antes

Todo empezó en Londres.

Ciara había llegado de Dublín el día de su vigesimosegundo cumpleaños, no para celebrarlo, sino para empezar de cero, para alejarse de su pasado. Al poco ya conseguía llegar a fin de mes, trabajando de noche en bares y de día en cualquier gran almacén de Oxford Street que se encontrara escaso de personal.

Durante un turno de guardia en el mostrador de una perfumería, se enteró de que en Brighton había una vacante para perfumista artesano en prácticas. El puesto estaba siendo difícil de cubrir porque era extremadamente complicado tratar con el propietario francés.

—Es un tipo bastante quisquilloso —le dijo un representante de ventas.

Ciara no envió una solicitud por escrito ni llamó por teléfono para comprobar su idoneidad para el puesto. Simplemente, a la mañana siguiente de enterarse de la vacante, se puso su único vestido bueno, subió al tren de las cinco y cincuenta y nueve, cruzó los dedos y partió.

Poco más de una hora más tarde, recorrió los ocho minutos a pie que separan la estación de Brighton de La Galerie des Senteurs Secrètes, en el barrio de North Laine, y llegó casi dos horas antes de la habitual de apertura. Por casualidad, el propietario era un hombre en cuya vida el trabajo era lo único que existía, y ella lo vio abrir la puerta pocos minutos después de las ocho de la mañana.

Con los nervios a flor de piel, se acercó a él a zancadas y probó valientemente el francés que sabía del colegio:

—Bonjour, monsieur Moreau, je suis venue pour le travail.

—S‘il vous plaît, ne me parlez pas en français —respondió, sin levantar la vista de la cerradura de la puerta—. Su acento es demasiado doloroso para mis oídos a estas horas de la mañana.

—Lo siento, pensé que tendría mejor concepto de mí si hablara francés.

—Lo tendría si fuera francés —respondió con sequedad, mirando por fin a la pequeña persona que tenía a su lado—. ¿Y exactamente qué acento le ha tocado en desgracia?

—Irlandés, señor. Me crie en Dublín, y con el debido respeto, no lo veo como una desgracia.

—Tiene razón. No es una desgracia, es una ofensa.

—Señor, he venido de Londres por la vacante que tiene para un aprendiz.

Moreau la miró por segunda vez, suspiró y dijo:

—Entre.

—Gracias. —Cruzó la puerta arrastrando los pies y pasó por la misma junto a él mientras desactivaba la alarma, inhalando accidentalmente la colonia que monsieur Moreau se había aplicado hacía no más de media hora. Suficiente para desencadenar reacciones físicas y psicológicas. Físicas, en forma deun dolor de cabeza intenso. Psicológicas,en la que ya por entonces era una muy ensayada terapia de distracción mediante vocalización—. Jazmín —susurró.

—¿Perdón? —Moreau le lanzó una mirada que la hizo sentir incómoda.

—Jazmín —repitió, y luego, avergonzada, volvió a decirlo—: Jazmín. —Estaba segura de que había malgastado su oportunidad antes siquiera de poder tener una conversación—. Estoy nerviosa, y cuando lo estoy, digo en voz alta lo que huelo, y… bueno, sé que suena mal, pero como que me he obsesionado con su colonia.

—Y ha dicho jazmín. —Transmitía una ligera sensación de diversión—. ¿Sabe qué tipo de jazmín?

Ciara sintió que la cara se le ponía roja.

—No sabía que había tipos. Creía que era jazmín, sin más.

Monsieur parecía horrorizado.

—Hay más de doscientas especies diferentes. Lo que ha detectado es Jasminum sieboldianum. ¿Qué más hay en la colonia?

—¿Rosas?

—¿Y qué más?

Ciara se esforzó por ir más allá.

—¿Quizá vainilla?

—¿Cómo que «quizá»? Esa palabra no se utiliza en perfumería. Al menos, no en la mía. ¿Hay vainilla o no?

Con el rostro enrojecido, respondió:

—Hay. —Con disimulo, olfateó un poco—. Y… algo más.

—¡Anda, algo más! —Hizo un gesto de desdén mostrándose apático—. ¿Es eso lo que le sugeriría a un cliente que nos encarga crear para él una fragancia de autor hecha a medida? «¿Le gustaría quizá vainilla y tal vez algo más, monsieur?». ¿Es esa mezcla única de quizás y algo más lo que va a hacer que nos pague?

Ciara sintió que quizá la única respuesta que tenía era morir en el acto, lo que consideraba casi preferible al interrogatorio.

—¿Es usted licenciada en Química, mademoiselle? La mayoría de los que envían la agencia lo son. Pequeños científicos con poca imaginación.

Pensó en corregir su error de conjugación, pero en vez de eso concedió:

—No. No lo soy.

Monsieur Moreau miró deliberadamente el reloj vintage Patek Philippe con correa de cuero que llevaba en la muñeca, lo único que su multimillonario padre le había dejado en herencia.

—Creo que es hora de que se marche para que pueda prepararme para abrir la tienda.

Ciara empezó a dar el «paseo de la vergüenza» hacia la puerta y de repente, en un impulso, se desvió hacia uno de los expositores, cogió una muestra y empezó a rociarla.

—Pachulí y cumarina. —Con más confianza, siguió con otra muestra—. Lima y rosa con perfume de té. —Para cuando cogió la tercera, ya sabía que tenía toda la atención de Moreau—. Ron y…

—¿Ron y qué más?

Estaba en problemas. Justo en el momento más crucial, no podía nombrar el otro ingrediente. Las únicas palabras que tenía en la punta de la lengua eran «algo» o «quizá»…

—Vamos —instó el maestro perfumista, con una sonrisa cómplice—. Soyez brave.

Ciara cerró los ojos, rehuyó su mirada desafiante y soltó lo único que se le pasó por la cabeza.

—Dulce y seco… pasas; huele a helado de ron y pasas. —Se armó de valor para la inevitable bronca que estaba a punto de llegar.

Moreau se echó a reír a carcajadas.

—Oui, oui! Précisément. Es ron con pasas. —Tal era su alegría que todo su cuerpo parecía temblar—. Ha estado bien, ha estado muy bien. Los químicos que vienen aquí no saben hacer eso. Conocen fórmulas y medidas, pero no reconocerían ni el olor de su propia piel si estuviera ardiendo. Inútiles. Me hacen perder el tiempo y, a mi edad, el tiempo no es algo que se pueda desperdiciar. A ver, déjeme verla.

Ciara permanecía de pie, incómoda, mientras él, por primera vez, la miraba seria y reflexivamente.

—Esta prenda que le cuelga del cuello a los tobillos —dijo críticamente— está hecha para un cadáver. Corrijo, es incluso demasiado lúgubre para un muerto. ¿Por qué ha venido así?

Ciara enrojeció, tanto por la furia como de vergüenza.

—Este es el mejor vestido que tengo. O sea, solo tengo dos, pero le prometo que este es el más nuevo y caro.

—Querida joven, lo que importa no es la novedad ni el coste. Es el gusto. Una clienta no confiará en su gusto en relación a los perfumes si ve que no sabe vestirse avec brio. Y el cliente masculino no confiará en usted para que le recomiende un perfume que lo haga deseable si ve que no sabe vestirse de forma atractiva. Atractiva para usted misma, recalco, no para él. La moda que atrae debe entusiasmar a tus propios ojos, los de uno mismo, igual que el perfume debe emocionar en primer lugar a su propia nariz. ¿Lo entiende?

—Sí, creo que sí.

Monsieur sacudió la cabeza con desaprobación.

—No, no, no diga «creo», es otro de sus «tal vez» o sus «algo». Tiene que ser precisa. Repito, ¿ha entendido lo que acabo de decir, mademoiselle?

—Sí —respondió con firmeza, para luego añadir con valentía—, pero tengo que decirle que en Irlanda tenemos un viejo dicho que creo que tiene mucho de verdad: Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é. Significa que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

—¡Ja, ja! —rio—. Es gracioso, y sí, es verdad. Pero nuestro negocio es hacer que las monas huelan como leones y leonas, como reyes y reinas de la selva. —Hizo una pausa y sonrió—. Tiene un gran olfato, y eso es un gran don, pero también posee un léxico olfativo pobre; en lo que se refiere a términos de perfumes, es una jubilada con el vocabulario de un niño.

—Puedo aprender. Mi francés es pobre, lo admito, pero hablo italiano y latín con fluidez —proclamó Ciara, a la defensiva—. Puedo aprender el lenguaje de la perfumería; prometo que puedo.

Monsieur estudió la esperanza de sus ojos jóvenes y dijo:

—El puesto de perfumista artesano en prácticas es un premio que no se gana tan fácilmente. Pero le daré la oportunidad de demostrar que merece este puesto. Le propongo un periodo de prueba de un mes, después hablaremos del futuro. ¿Le parece aceptable?

—¿Empezamos hoy? —preguntó, esperanzada.

El perfumista asintió con la cabeza.

—¿Por qué no? Tengo ya una edad en la que es mejor no dejar nada para mañana.

Capítulo 5

En la actualidad, 8 a. m.

Jefatura de Policía de la Costa Sureste

Brighton

Es la mañana siguiente a uno de los días de mayor actividad operativa en la historia de la Policía de la Costa Sureste. Solo el infame atentado del IRA contra la Conferencia del Partido Conservador en 1984, en el que mataron a cinco personas y más de treinta resultaron heridas, supera el triste número de muertos de ayer.

La sargento Kate Darroch está sentada junto al inspector Dave Paver, un simpático gigantón de cerca de cuarenta años, famoso por poder beberse como poco su propio peso en cerveza y whisky. Al lado de él está la agente en la que a Kate más le gustaría reencarnarse: la inspectora Amita Khan, jefa de la Unidad Especial de Intervención, negociadora de rehenes cualificada, licenciada en Psicología por Cambridge y orgullosa dueña de los pómulos más elegantes que la humanidad haya conocido jamás.

Los tres están reunidos alrededor de una pequeña mesa de conferencias en el despacho de la inspectora jefa Ross, saturada de trabajo, poniéndola al día de sus respectivas operaciones.

—Cinco muertos, señora: una vigilante de seguridad, una cajera, un hombre cercano a los treinta y una pareja de ancianos que hacían su compra semanal —informa Amita—. Otros dos, ambos hombres de treinta y tantos, siguen en la UCI. Además, siete personas que estaban comprando, entre ellos una madre joven y su hijo de dieciocho meses, permanecen en el hospital recibiendo tratamiento para heridas que no revisten gravedad.

—¿Y el atacante? —pregunta Ross.

—Sam Rankin, de catorce años, fue arrestado sin resultar herido. Se rindió en cuanto nos identificamos. Dejó caer su arma y dijo: «Ahora voy a ser más famoso que mi padre, ¿a que zí?».

—Añade delitos contra la lengua a su historial delictivo —dice Dave Paver—. El desgraciado es el hijo más joven de Tommy Rankin.

—Sam, Tommy y tres hermanos más son, en efecto, reincidentes —continúa Amita, irritada por la intervención sabelotodo de Dave—. El clan familiar incluye a la banda de Peterson, que trafica con armas, drogas y trabajadoras sexuales. Al parecer, el holgazán de Sam y dos de sus compañeros accedieron a las reservas de cocaína de su padre, lo cual envalentonó al joven Rankin para castigar al supermercado local por negarse a servirle alcohol y prohibirle la entrada a la tienda. Metió varias pistolas y cajas de munición en una mochila y, según sus propias palabras, se dispuso a «dar una lección a esos cabrones».

—¿Ha declarado? —pregunta la inspectora jefa.

—No, señora. Dijo eso en el lugar de los hechos, y lo han corroborado los agentes y sus dos amigos, ambos deseosos de distanciarse de lo sucedido.

—¿Lo hicieron bajo advertencia formal de sus derechos y en presencia de adultos?

—Sí, señora, ambos chicos tenían un progenitor y un abogado presente.

—Puede esperar que esos testimonios desaparezcan si esto va a juicio —advierte Dave—. El padre de Sam no se opone al soborno de testigos.

—No afectaría a nuestras posibilidades de condena —asegura Amita—. Había cámaras de seguridad que cubren los trescientos sesenta grados en la tienda, y media ciudad estaba allí comprando en ese momento, además de los análisis forenses de las armas. No tendremos problemas para condenarlo si se declara inocente.

—¿Has alertado a la fiscalía? —pregunta Ross—. Siendo menor de edad, habrá un sinfín de trámites burocráticos y limitaciones a la divulgación pública. Y Amita, tienes que asegurarte de que nadie de tu equipo diga nada a los medios que pueda servir para identificarlo.

—Entendido. Ya los he informado al respecto, y me he tomado la libertad de redactar un informe interno para que, una vez lo estudie usted, sea distribuido por toda la comisaría. Lo envié por correo electrónico a su oficina esta mañana temprano.

—Gracias, lo revisaré después de esta reunión. Dave, ¿dónde estamos en el caso Seadean?

—Dos cuerpos, no solo uno como se informó en un principio. Los encontró una joven pareja que acaba de tomar las riendas de la granja Brook. Estaban buscando a una oveja despistada en un campo inundado y encontraron uno de los esqueletos en una zanja. Cuando el forense lo retiró, encontró otro cuerpo debajo.

—¿Y estamos seguros de que hay solo dos?

—Sí, señora. Los chicos del radar hicieron un doble barrido. Un lugar, dos cuerpos.

—¿Se sabe algo de lo que piensa el forense acerca de cómo murieron?

—Es Hugo Black. —Dave mira hacia arriba—. Ya sabe lo hermético que es antes de hacer sus autopsias.

—Por desgracia, lo sé. —Ross se pregunta cuándo tendrá un respiro. Si el comisario jefe no se hubiera prejubilado hace poco y otro jefe no hubiera caído enfermo con covid, ahora estaría de vacaciones, haciendo senderismo alrededor del lago Ness, maldiciendo las cuestas empinadas de la ruta a pie Great Glen Way para luego pasarse las noches estrelladas investigando los whiskies locales.

—Confirmó que las dos víctimas eran mujeres adultas completamente desarrolladas —añade Dave—, en edad fértil, pero no quiso ser más específico sobre la edad que tenían. Calculó por la descomposición que ambas llevaban enterradas años y no meses.

—¿Podrían ser víctimas de Tobin? —pregunta la inspectora jefa—. Sabes que es lo primero que nos preguntarán los medios.

—Joder, espero que no. —Dave Paver deja escapar un doloroso suspiro—. ¡El maldito Peter Tobin! No sabría contar cuántos días de permiso he perdido comprobando pistas falsas sobre cadáveres que se supone que enterró mientras vivía aquí, en Brighton.

Ross sonríe con simpatía.

—Pero fue un delincuente sexual en serie que enterró a dos mujeres jóvenes en un jardín.

—Lo sé, señora. Y el rango de edad de las víctimas de Tobin era de catorce a veintitrés años, así que nuestras señoritas podrían entrar ahí. Pero las conexiones reales dependerán de cuándo enterraron nuestros cuerpos. Tendrían que haberlo hecho antes de 1994, cuando lo encarcelaron por violación. O entre 2004 y 2007, cuando lo liberaron.

—Vale, de momento, nos olvidamos de Tobin —insta Ross—. Nos metería en un lío del que sería difícil salir, tanto desde el punto de vista publicitario como del presupuestario.

—No podría estar más de acuerdo, señora. A estas alturas, ni siquiera podemos estar seguros de que asesinaron a las dos mujeres.

—¿Por qué?

—A ver, recientemente ha habido casos en el norte de Inglaterra en los que inmigrantes ilegales han enterrado a otros ilegales fallecidos por causas naturales en bosques y páramos. Lo hacen para evitar los costes del entierro y los riesgos asociados a involucrar a las autoridades.

—Entendido —acepta la inspectora jefa—. Comprendo que quienes viven fuera del sistema también fallecen de esa forma; es solo una muestra de los tiempos en los que vivimos.

—No me malinterprete, señora, casi que apostaría mi casa, bueno, la que ahora es la casa de mi exmujer, a que se trata de un asesinato. Que alguien se deshizo tan bien de la primera víctima que pensó que el lugar sería ideal para otra. Pero, y es un gran pero, espero estar equivocado porque si no, tenemos un asesino en serie en nuestra zona.

—Dios no lo quiera —exclama Ross—. ¿En qué punto estás con respecto al ADN de las víctimas para sus identificaciones?

—Black ha enviado muestras para el perfil. Tengo a un par de detectives buscando personas desaparecidas por el condado y sus alrededores antes de buscar a nivel nacional, y hay un equipo de búsqueda uniformado en Seadean. Acabamos de empezar también las entrevistas casa por casa, y por supuesto, he informado a todo el mundo de que no se mencione el segundo cuerpo. La radio local emitió anoche boletines informativos en los que solo se mencionaba uno, e imaginé que usted querría que siguiera siendo así el mayor tiempo posible.