3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Agnostisch an Gott glauben. Ein spannender Erfahrungsbericht von Bestsellerautor Christian Nürnberger. Überraschende Anregungen für ein aufgeklärtes Leben im Glauben: Christian Nürnberger hat einen langen Weg hinter sich. Seinen Kinderglauben hat er verloren, und um einen Erwachsenenglauben zu entwickeln, studierte er Theologie. Doch den Glauben an Gott verlor er hier endgültig. Und weil man nicht atheistisch an Gott glauben kann, hängte er die Theologie an den Nagel und zog nun als fröhlicher Agnostiker durch die Welt. Drei Jahrzehnte später erkennt Nürnberger, dass er in all den Jahren nichts anderes getan hat, als agnostisch an Gott zu glauben! Wie das geht? Genau das erzählt er in diesem Buch – anschaulich, spannend, unterhaltsam und bisweilen auch provokant.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

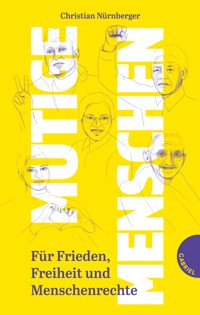

Christian Nürnberger

Jesus für Zweifler

Ein Erfahrungsbericht

Edel eBooks

Inhalt

00 – Vorwort

A Heimweh, ein Phantomschmerz

01 – Unglaubensbekenntnis

02 – Meine Beziehung zu Gott? Oh Gott!

B Alte Heimat

03 – Kinderglaube

04 – Sisyphos, die Weltformel, eine Hoffnung und die letzten Fragen

05 – Das Gebet, die Not, der Tod und ein gebrochenes Versprechen

06 – Hier stehe ich und weiß nicht weiter

07 – Der andere Jakobsweg

08 – Liebe und Onanie

09 – Evangelisch in Franken – frisch, fromm, fröhlich, unfrei

10 – Physik, Religion und Politik

C Heimatvertrieben

11 – Klapperstorch-Erlebnisse beim Studium der Theologie

12 – Glaube und Wissen

13 – Dichtung und Wahrheit

14 – Die Konstruktion von Sinn

15 – Wer hat die Bibel geschrieben?

16 – Was vom Wort noch übrig bleibt

17 – Die Wahrheit hinter den Mythen

18 – Ab jetzt heimatlos

19 – Glaube, Glück und Überleben

20 – Die Krankheit zum Tode und ihre Chance auf Heilung

21 – Eine kurze Geschichte der Freiheit in drei Minuten

22 – Was die Bibel uns noch zu sagen hat

23 – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

24 – Die Sozialordnung Gottes

25 – Israels erste Intellektuelle und ihre große Erzählung

D Neue Heimat

26 – Jesus

27 – Abraham für Agnostiker – ein Glaubensbekenntnis

28 – Zu guter Letzt: ein Sündenbekenntnis und ein Bericht aus einer anderen Welt

00 – Vorwort

Der Göttinger Theologe Gerd Lüdemann behauptet, Jesus sei in seinem Grab verwest wie jede andere Leiche. Damit behauptet Lüdemann mehr, als er wissen kann, aber ich fürchte, er hat Recht.

Und wenn er Recht hätte – könnten wir noch Christen sein?

Ja, sagt Lüdemann. Christen könnten Christen bleiben, auch wenn sie »nicht an die Wiederbelebung eines Leichnams glauben«. Dem Christen helfe, »wenn er fortan vom Wenigen lebt, was er wirklich glaubt, nicht vom Vielen, was zu glauben er sich abmühen musste«.

Von diesem Wenigen handelt dieses Buch. Und davon, wie aus diesem Wenigen für mich seit ein paar Jahren immer mehr wird.

Vor rund drei Jahrzehnten, während meines Theologiestudiums, hatte ich gedacht, der kümmerliche Rest, der übrig bleibt, wenn man die Auferstehung und überhaupt die ganze Mythologie aus der Bibel streicht, hilft keinem Menschen mehr. Ich war überzeugt: Die Auferstehung, das zentrale Wunder des Neuen Testaments, ist der Eckstein des christlichen Glaubens. Wenn Theologen ihn zertrümmern, fällt das ganze Gebäude zusammen. Das hat schon Paulus gesagt: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich.

Darum erschien mir der damals von Dorothee Sölle geprägte Begriff atheistisch an Gott glauben als eine Absurdität, die damit zusammenhängende Tod-Gottes-Theologie als eine theologische Spinnerei, und auch mit dem von Dietrich Bonhoeffer geprägten religionslosen Christentum wusste ich nicht viel anzufangen. Das alles hielt ich für einen untauglichen Versuch, das unrettbar verlorene Christentum der Antike und des Mittelalters in die Neuzeit und in die Moderne hinüber retten zu wollen. Und auch als Ausdruck einer Feigheit vor dem letzten Schritt.

Dieser hätte darin bestehen müssen, dass die atheistischen Tod-Gottes-Theologen ihren Beruf aufgeben. Weil aber ihre wirtschaftliche Existenz davon abhing, haben sie sich trickreich ein Konstrukt zurechtinterpretiert, das es ihnen erlaubte, trotzdem weiter Theologie zu betreiben, dachte ich.

In diese Verlegenheit wollte ich gar nicht erst kommen. Darum habe ich mein Theologie-Studium an den Nagel gehängt und beschlossen, mich fortan als fröhlicher Agnostiker durch das Leben zu wursteln und die ewigen Fragen für den Rest meines Lebens als unbeantwortbar auf sich beruhen zu lassen.

Mir war, als ob man eine schöne antike Skulptur in ein Säurebad gelegt hätte, um zu sehen, was übrig bleibt. Und übrig geblieben ist ein amorpher Klumpen, von dem die Säure der Aufklärung alles weggeätzt hatte, was mir an der ursprünglichen Figur als schön und wertvoll erschienen war.

Ich war mit diesem Torso fertig, trauerte noch eine Zeit lang und versuchte, ihn zu vergessen. Scheinbar gelang das. Von Zeit zu Zeit hörte ich in diverse Rundfunkpredigten hinein, verfolgte von ferne das bunte Treiben auf den Kirchentagen, las mal hier ein Traktätchen, mal dort ein Hirtenwort, gelegentlich auch theologisches Schrifttum, aber kam jedes Mal zu dem Schluss: Sie beschwören noch immer die alten Formen ihrer antiken Skulptur und beschweigen den Torso. Verhüllen ihn sogar. Versuchen, ihn vor sich und der Gemeinde zu verbergen. Er erscheint ihnen selber als trostlos. Ich versäume also nichts, wenn ich den Kirchentag schwänze, die Gottesdienste meide. Es ist vorbei. Das Christentum ist nur noch Gerede und Geschwätz, Religionsausübung für die, die das noch brauchen. Es hat sich erledigt. Jesus ist in seinem Grab verwest. Das wird wohl das letzte Wort gewesen sein.

War es jedoch offenbar nicht. Jedenfalls nicht für mich, denn seit einiger Zeit betrachte ich den Torso mit neuen Augen. Er erscheint mir noch immer als amorphe Masse. Aber schimmert er nicht wie ein Klumpen Gold?

Heute sehe ich: Je mehr unhaltbares Zeug aus der schönen antiken Skulptur weggeätzt wird, desto weniger bleibt zwar übrig, aber desto deutlicher tritt tatsächlich die eigentliche Gestalt der christlichen Botschaft hervor. Sie erscheint uns nur deshalb als amorph und unansehnlich, weil unser Sehen so lange von der Schönheit der antiken Skulptur geprägt war. Wenn wir aber unseren Blick lösen von dieser Figur und uns innerlich für neue Seh-Erlebnisse bereit machen, bekommen wir etwas aufregend Neues zu sehen, das näher an der Wahrheit ist, der Aufklärung standhält und keine intellektuellen Opfer von uns verlangt.

Daher denke ich heute: Die Tod-Gottes-Theologen hatten recht. Auferstehung ist gar nicht der Eckstein des christlichen Glaubens. Die Christenheit hat diesem Pauluswort eine viel zu hohe Bedeutung beigemessen. Durch eine Relativierung des Auferstehungsglaubens kommt die eigentliche Botschaft der Bibel erst richtig zur Geltung.

Vom Christentum bleibt dann nur noch wenig übrig, eigentlich fast nichts, hatte ich jahrzehntelang gedacht. Heute denke ich: Es mag wenig sein, aber es könnte die Welt retten.

Darin steckt das für mich aufregend Neue, um dessentwillen ich dieses Buch schreibe, mit dem ich Atheisten, Agnostikern und kirchlich Randständigen sagen möchte: Dieses Neue wird auch Euch einleuchten, die Ihr nicht an Wunder, Jungfrauengeburt, Auferstehung und die Unfehlbarkeit des Papstes glauben könnt. Ihr haltet es mit dem Philosophen Ernst Tugendhat, der die Ansicht vertritt, Religion sei ein anthropologisches Grundbedürfnis, dem nachzugeben aber intellektuell unredlich sei.

Er hat Recht. Aber an einem durch das Säurebad der Aufklärung gegangenen, von allen Mythen gereinigten Christentum zielt seine Kritik vorbei, denn dieses Christentum ist keine Religion mehr. Es ist zwar noch ein Glaube, vielleicht die von Sölle gemeinte atheistische Form des Glaubens und gewiss die von Bonhoeffer intendierte religionslose Form des Christentums, aber eben nicht mehr jene Art von Religion, welche ein bestimmtes anthropologisches Grundbedürfnis befriedigt, sondern die einzig noch redliche, mit dem geistigen Stand des 21. Jahrhunderts vereinbare Form des Glaubens, von der ich früher dachte, sie sei überflüssig und absurd, von der ich heute denke, sie sei nötiger denn je.

Und dabei handelt es sich nicht, wie ich lange dachte, um den gut gemeinten Versuch, eine überholte Weltanschauung neuzeitkompatibel zu machen, sondern um den Versuch, unter heutigen Bedingungen besser zu verstehen, was die alten Texte meinen, und genau dieses bessere Verständnis führt zu der Entdeckung, dass der Unterschied zwischen Religion und jüdisch-christlichem Glauben schon von Anfang an da war und bereits im Alten Testament angelegt ist. Dieser Unterschied scheint auf in dem beständigen »Murren« des Volkes Israel über seinen Gott. Die anderen »Völker dienten ihren Göttern gern«, sagt der Neutestamentler Gerhard Lohfink. »Die Ägypter, die Assyrer und Babylonier, die Griechen und Römer, sie alle ... feierten mit Lust ihre religiösen Feste.« Dagegen Israel: Ein Teil seiner Geschichte kann gelesen werden als ständige Rebellion gegen seinen Gott. Warum ist das so?

Lohfink sagt: Israel wollte religiös sein, wie die anderen Völker auch, und die ganze Bibel erzählt davon, dass Gott etwas ganz Anderes wollte. Religion frage nach den großen Rätseln des Daseins. Alles, was dem religiösen Menschen als Geheimnis begegne, ihn erschüttere, fasziniere, erschaudern lasse, mache er zu seinen Göttern: das Schicksal, den Tod, die Liebe, den Rausch, die Fruchtbarkeit, den Krieg, die Sehnsucht, die Macht, die Schönheit – all das werde als göttlich erfahren und deshalb vergöttlicht und angebetet. Das aber sei nicht schwer. Im Gegenteil. Den Göttern der Macht und der Liebe zu dienen, sei sogar eine Lust.

Israel aber bekommt es mit einem Gott zu tun, dem zu dienen eine Last ist. Sein fremder Wille kommt den natürlichen Bestrebungen des Menschen immer wieder in die Quere und ruft dessen Widerwillen hervor. So einen Gott, der einem nicht zu Diensten ist, sondern einen in Dienst nimmt, projiziert man nicht in den Himmel. Darum muss es sich um den wahren Gott handeln. Darum kam mit dem jüdischen Glauben eine erste Religionskritik, eine erste Aufklärung in die Welt. Schon in seinen Ursprüngen war der jüdisch-christliche Glaube religionslos. Und genauso wurde er von den religiösen Völkern empfunden. Für diese waren die Sterne Götter, für Israel waren es Lampen – in den Augen der anderen eine Blasphemie. Dafür wurden die Juden von den religiösen Völkern gehasst.

Religion geht vom Menschen aus, von seinen Wünschen, seinen Sehnsüchten. Israels Glaube geht von Gott aus, fragt, was er will, und die Antwort gefällt dem Menschen nicht. Israels Glaube – das sehen wir heute schärfer als frühere Generationen – verlangt von Anfang an, dem anthropologischen Grundbedürfhis nach Religion zu widerstehen. Deshalb zielt Tugendhats Religionskritik am Judentum und Christentum, sofern sie aufgeklärt sind, vorbei. Deshalb kann man auch heute weiterhin Christ sein, muss es aber auf eine religionslose Weise sein.

Wie und warum ich heute anders denke als früher, wie es zu dem Sinneswandel kam, und warum ich heute überzeugt bin, dass der aufgeklärte christliche Glaube näher bei sich selbst, an Jesus und den Propheten ist als die christliche Religion vor der Aufklärung, versuche ich in diesem Buch verständlich zu machen.

Ich versuche es, indem ich meine eigene Glaubensgeschichte erzähle. Bewusst verzichte ich auf eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Tugendhat und der ganzen philosophisch vorgebrachten Religionskritik. Bewusst erzähle ich einfach nur, so schlicht wie möglich, was aus meinem Kinderglauben im Lauf meines Lebens geworden ist. Das hat vier Gründe:

Erstens erscheint von mir, fast zeitgleich mit diesem Buch, ein zweites mit dem Titel »Das Christentum«. Darin versuchte ich, den von allen Mythen gereinigten christlichen Glauben in seinen Grundzügen zu erläutern. Als ich mit diesem Manuskript fertig war, hatte ich das Gefühl, das Buch sei unvollständig. Ich war der Meinung, es hätte mit einem persönlichen Bekenntnis des Autors enden müssen. Das aber hätte den Rahmen des Buches gesprengt. Darum reiche ich dieses Bekenntnis in Form meiner Glaubensbiografie gewissermaßen im vorliegenden Buch nach.

Zweitens schreibe ich nicht für die Philosophen und das Universitäts-Personal, sondern für »normale« Menschen. Von ihnen möchte ich verstanden werden. Dass ich mich um dieses Zieles willen unter die Wahrnehmungsschwelle der Oberseminare und strenger Sachbuchrezensenten begeben muss, versteht sich von selbst.

Drittens erscheint es mir nicht mehr sehr sinnvoll, den unendlichen theoretischen Diskurs der universitären Oberseminare mit weiteren Anmerkungen und Fußnoten zu befeuern, wenn doch nach allgemeiner Übereinkunft dieser Seminare die Moderne am Ende, das Projekt der Aufklärung gescheitert, die Zeit der großen Entwürfe, Theorien und Programme vorbei und Wahrheit eine bloße Konstruktion sei. Eher als die Frage nach der Religion stellt sich unter diesen Prämissen die Frage nach Philosophie und Wissenschaft: Wie sinnvoll und intellektuell redlich sind denn deren Bemühungen eigentlich noch, wenn doch von vornherein feststeht, dass sie immerzu nur um die Wahrheit kreisen, ohne ihr je einen Schritt näher zu kommen?

Viertens ist die Grundlage des jüdisch-christlichen Glaubens, die Bibel, kein Sachbuch, sondern ein Geschichtenbuch. Dieser Glaube beruht nicht auf Theorien, sondern auf Geschichten. Sie entwickeln sich, ergänzen einander, widersprechen einander und verlangen von den Lesern, sie miteinander in Beziehung zu setzen und Bezüge zu ihrem eigenen Denken und Leben herzustellen. Und über alle Widersprüche hinweg sind sich die Geschichten in einem Punkt völlig einig: Glauben ist kein Wissen und kein Denken, keine Theorie, keine Lehre und erst recht kein Dogma, sondern ein kollektives Tun, ein Erleben, ein Erleiden, ein Hören, Staunen und Sehen, und die gemeinsame Reflexion darüber verdichtet sich in Geschichten. Glaube ist eine Wahrheit, die nicht durch Wissenschaft, sondern nur durch existenzielle Erfahrung vieler Einzelner gewonnen werden kann und dann erzählt werden muss.

Weil das so ist, erzähle ich von meinen existenziellen Erfahrungen, riskiere ich, vor den Hintergrund einer großen Erzählung meine eigene kleine Erzählung zu setzen und mich damit vielen denkbaren Vorwürfen auszusetzen, unter anderen auch dem, der mir schon einmal gemacht wurde: Als ich zu Beginn der Jahrtausendwende mein Buch »Kirche, wo bist du?« veröffentlichte, bin ich in einer Rezension der Süddeutschen Zeitung zwar einigermaßen gut weggekommen, aber scharf gerügt wurde mein heftiger Bekenntnisdrang.

Diesem Drang erneut nachzugeben ist nun in diesem Buch praktisch unvermeidlich, denn ich gehöre nicht zu denen, die ihren Glauben für eine Privatangelegenheit halten, mit der man die Öffentlichkeit nicht belästigen sollte. Nicht nur, weil ich als Spät- und Halb-Achtundsechziger noch immer denke, das Private sei politisch, rede und schreibe ich öffentlich über Privates, und darum eben auch über meinen Glauben, sondern vor allem, weil sich in diesem Punkt die zerstrittene Christenheit ausnahmsweise überwältigend einig ist: Der christliche Glaube ist eine öffentliche Angelegenheit, die davon lebt, dass jeder Gläubige mit allen anderen öffentlich und gemeinsam bekennt: »Ich glaube ...«

Und wenn einer zweifelt, gehört auch das in die Öffentlichkeit. Der ungläubige Thomas hat vor allen anderen eingestanden, dass er zweifelt, und wurde dafür von Jesus gerade nicht geschurigelt, sondern durfte seine Wundmale berühren.

Wer getauft ist, wurde öffentlich getauft. Wer heiratet, wird öffentlich getraut. Wer stirbt, wird öffentlich begraben. Den Glauben für die Privatangelegenheit jedes Einzelnen zu halten, ist darum ein Missverständnis, das dazu führt, dass außer den eigens dafür angestellten Glaubensbeamten, den Pfarrern, kaum noch jemand öffentlich über seinen Glauben spricht, und selbst viele Pfarrer erzählen heutzutage oft nicht mehr, was sie persönlich wirklich glauben, sondern was zu sagen sich halt so ergibt, wenn man die auf der Universität gelernten exegetischen Methoden auf einen Bibeltext anwendet. Dass unter diesen Umständen die Gläubigen aussterben und neuer Glaube kaum noch nachwächst, braucht einen dann nicht mehr zu wundern. Glaube setzt Glaubende voraus, die öffentlich ihren Glauben bekennen.

Darum gehört in ein Buch, das vom Glauben handelt, das persönliche Bekenntnis samt aller Zweifel des Autors hinein. Darum erzähle ich hier öffentlich meine Glaubensgeschichte. Und auch die zugehörige Unglaubensgeschichte.

Ich hoffe, diese Geschichte wird anderen Zweiflern, Atheisten, Agnostikern und kirchlich Randständigen helfen, ihre eigenen Glaubensfragen zu klären. Noch schöner wäre es, wenn die Geschichte die Gleichgültigen und Indifferenten aus ihrer Gleichgültigkeit hervorlockte. Am schönsten wäre es, wenn diese Geschichte in irgendeiner Form dazu beitragen würde, dass wir eine Welt gestalten, in der die Generation meiner Kinder einmal, wenn sie so alt ist wie ich und auf ihr Leben zurückblickt, sagen kann, wie ich, nie etwas Anderes kennen gelernt zu haben als Frieden und Freiheit und Wohlstand, denn die sechzig Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand, die meine Generation hat genießen dürfen, hängen enger mit dem jüdisch-christlichen Glauben zusammen, als viele sich träumen lassen. Auch das versuche ich in diesem Buch zu zeigen.

Mainz, im Sommer 2007

Christian Nürnberger

A

Heimweh, ein Phantomschmerz

01 – Unglaubensbekenntnis

Vorweg ein Eingeständnis: Ich gehe schon lange nicht mehr in die Kirche, nicht einmal an Weihnachten. Ich bete nicht, nicht mal in der größten Not, meditiere nicht, faste nicht, feiere weder Ostern noch Pfingsten, singe keine Choräle und bin nicht kirchlich getraut. Ich kann nicht glauben, dass Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, Wasser in Wein verwandelt hat und auf einer Wolke in den Himmel gefahren ist, aber aus Gründen, die in diesem Buch noch zu erörtern sind, wünsche ich trotzdem, dass es die Kirche auch in 2000 Jahren noch gibt und das Christentum in der Welt künftig wieder eine stärkere Rolle spielt als gegenwärtig.

Ich bin kein religiöser Mensch. Spiritualität und Mystik sind mir fremd. Reliquien, Weihrauch und kultische Handlungen brauche ich nicht. Wallfahrten und Prozessionen kommen in meinem Leben nicht vor. Fundamentalisten aller Religionen sind mir ein Gräuel. Den Jakobsweg werde ich nicht gehen, solange ich noch allein den Weg ins nächste Wirtshaus finde.

Ich schwänze die Kirchentage, empfinde die Sprache von Theologen und Pfarrern als gewöhnungsbedürftig, reagiere oft genervt auf kirchliche Events und geistliche Profilschärfer, schalte ab, wenn mir im Radio und Fernsehen die von der Kirche dazu Beauftragten in ein paar besinnlichen Minuten verständnisinnig kleinste Häppchen ihres politisch-korrekten Gott-ist-die-Liebe-Instant-Christentums zu verabreichen versuchen.

Außerhalb der Kirche sein Heil zu suchen, erscheint mir aber auch nicht erfolgversprechender, denn wenn ich schon zweifle, dann an allem. Wer auf hohem Ross daherreitend sich als Skeptiker rühmt, stürzt leicht vom Pferd, wenn er vergisst, gelegentlich seiner eigenen Skepsis mit Skepsis zu begegnen.

Solche Halbskeptiker ziehen flink das Wort finsteres Mittelalter aus der Tasche, wenn sie angesichts islamischer Fundamentalisten den 500jährigen Vorsprung europäischer Aufgeklärtheit gegenüber dem Islam betonen. Und haben offenbar schon vergessen, dass vor gerade mal einem halben Jahrhundert die Kamine von Auschwitz noch rauchten. Über ganz Europa lag der Geruch verbrannter Judenleichen, und der europäische Boden ist getränkt mit dem Blut der in zwei Weltkriegen verheizten Soldaten und Zivilisten. Beide Kriege waren genährt von fanatischem Fundamentalismus, Rassenhass, blindem Nationalismus und einem kollektiven Wahn der Völker, vor allem der Deutschen.

Es gab auch einen kollektiven Wahn der europäischen Intellektuellen, und dieser Wahn nannte sich Kommunismus. Der hoch geachtete Pariser Intellektuelle Jean-Paul Sartre hatte, wie viele andere, noch Ende der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts so blind an den Kommunismus geglaubt, dass er die Millionen Opfer des Stalinismus einfach übersah.

Dann fiel die Mauer, und es erwuchs das Internet, und der Kapitalismus wurde global und digital. Auf trat der postmoderne Gewohnheits-Nihilist, der die Sache mit dem Ende der Ideologien längst rezipiert und auch Aufklärung und Humanismus als frommen Kinderglauben durchschaut zu haben glaubte. Er wähnte sich nun endgültig bar jeglicher Illusion, hielt sich für den ersten wirklichen Skeptiker der Weltgeschichte – und wurde das erste Opfer jener Regentänzer und Schamanen, die sich Medienphilosophen, Internetaktivisten, Charttechniker, Aktienanalysten, Chef-Volkswirte oder Börsengurus nannten und die Mär verbreiteten, die neuen Technologien verfügten über das Potential, uns einen Boom ohne Ende zu bescheren und jeden über Nacht reich zu machen. Ein neuer kollektiver Wahn namens New Economy ward geboren, und wieder war es ein rein westlicher Wahn, gespeist aus chiliastischen Naherwartungs-Hoffhungen und kindlichem Vertrauen in die neuen Autoritäten aus der Welt von Markt und Technik. Unbekannte Software-Klitschen, die – wie einst der Kommunismus – außer der Verheißung einer großen Zukunft nichts zu bieten hatten, waren plötzlich mehr wert als General Motors. Eine neue Priesterkaste aus Volks- und Betriebswirten hatte die Macht übernommen, ihre Religion verbreitet und stieß auf Gehorsam, Gefolgschaft und Wundergläubigkeit.

Zwei Gläubige aus Deutschland mussten nicht bekehrt werden. Sie standen schon immer fest im Glauben, hießen Kohl und Waigel und haben nach dem Fall der Mauer, also noch vor Ausbruch des New-Economy-Wahns, wie die Kinder an den Weihnachtsmann an die Selbstheilungskräfte des Marktes geglaubt und daher aller Welt verkündet, ein sich selbst tragender Aufschwung in den neuen Bundesländern werde dort automatisch blühende Landschaften hervorbringen, und die Kosten der deutschen Einheit würden sich aus der Portokasse bezahlen lassen.

Dass sich das alles als blühender Unsinn erwies, hat dem neuen Glauben nicht geschadet. Im Gegenteil. Wenn der Glaube, also der Markt, nicht hilft, dann brauchen wir eben noch mehr Glauben, also noch mehr Markt, lautete die Parole. Und so kommt es, dass heute jene Manager, Betriebswirte, Volkswirte und Wirtschaftspolitiker, die sich für die hartgesottensten Realisten halten und sich gern als religiös unmusikalisch bezeichnen, nach den Islamisten zu den gläubigsten Menschen zählen, die auf der nördlichen Halbkugel herumlaufen.

Voller Glauben waren auch George W. Bush, seine Minister und deren mediale Nachbeter, als sie begannen, ins Irak-Desaster zu marschieren. Geglaubt wurde, im höheren Auftrag zu handeln. Geglaubt wurde, die Probleme im Nahen Osten mit einem begrenzten Militärschlag ohne eigene Opfer so lösen zu können, wie einst Alexander der Große mit einem einzigen Hieb den Gordischen Knoten durchschlagen hatte. Geglaubt wurde und wird noch immer, das Heil aller Völker liege im American way of life, und dieser lasse sich mit Hilfe von Lügen, Bomben und Folter exportieren. Und geglaubt wurde all den Experten, promovierten, habilitierten, exzellent ausgebildeten Harvard-Absolventen, Spin Doctors und Bewohnern der amerikanischen Thinktanks, die dem Präsidenten und der Welt eingeflüstert hatten, dass man nur den Irak kaputtbomben und Saddam fangen und hängen müsse, und danach werde der Terror aus der Welt verschwinden, der gesamte nahe Osten werde sich in eine demokratische Zone des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands verwandeln, und das Ganze werde die Amerikaner keinen Cent kosten, weil es sich aus den irakischen Öleinnahmen werde finanzieren lassen.

Inzwischen kostet dieser Glaube den amerikanischen Steuerzahler jede Woche zwei Milliarden Dollar. Die Kosten des gesamten Krieges werden auf 500 Milliarden Dollar geschätzt. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz rechnet mit Folgekosten, die sich auf bis zu zwei Billionen Dollar addieren könnten.

Dass in Harvard massenhaft exzellente Wissenschaftler ausgebildet werden und in amerikanischen Thinktanks die geballte Intelligenz des Landes versammelt ist, wird trotzdem weiter geglaubt. Und unter den ehemals meinungsführenden Bellizisten, die uns den Bush-Krieg einst als weiteren Beweis für den Optimismus und die visionäre Kraft der Amerikaner schmackhaft zu machen versuchten, gibt es immer noch ein paar Unentwegte, die an den Endsieg glauben und dafür nur mehr Soldaten, also mehr Krieg brauchen, koste es, was es wolle.

Eine ganz andere Art wollüstiger Glaubensbereitschaft zeigt der moderne Lifestyle-Konsument. Die Orientierung im Großen hat er schon vor so langer Zeit verloren, dass er sie inzwischen gar nicht mehr vermisst und sich mit jenen Anweisungen von oben begnügt, die ihm die im Orbit stationierten Navigationssatelliten liefern. Umso dringlicher vermisst er die Orientierung im Kleinen. Untertänig unterwirft er sich den Päpsten, Kaisern, Königen und Gebietern des modernen Lebens, die von den Trendredakteuren der Medien täglich neu ausgerufen werden. Gläubig nimmt er das Urteil des Literaturpapstes entgegen. Sehnsüchtig erwartet er die Empfehlungen einer Matriarchin des Lesens. Dem Klavierkaiser, dem Fußballkaiser und dem Modezaren lauscht er in Demut, und die jeweils neuesten Ernährungs- und Bewegungspläne seines Durchhalteblättchens für Fitness und Fun studiert er mit großem Eifer. Er hört auf seinen Weinguru, den Schamanen des Laufens und den Propheten des stillen Wassers. Er kasteit sich in Fitnesstempeln genannten klösterlichen Verliesen gemäß der Regeln seines Exerzitienmeisters, und sogar für das Gehen mit Stöcken bedarf er der Führung durch eine eigens dafür ausgebildete oder selbst ernannte Autorität.

Die alten Ablasshändler der mittelalterlichen Kirche sind auferstanden als mediale Werbeumfeld-Gestalter, die sich fälschlicherweise als Redakteure oder Journalisten bezeichnen. Sie bauen ganz neue Kirchen und Gemeinden auf und binden ihre autoritätshörige Klientel, wie einst die Agenten Roms, dauerhaft an sich, indem sie ihr ständig neue Sünden und Probleme einreden, die dafür nötigen Ablässe und Problemlöser aus ihren Hüten zaubern, zum Kauf anbieten und mit immer neuen Anweisungen das Volk so auf Trab halten, dass es nicht mehr zur Besinnung, sondern nur noch zur Zerstreuung kommt.

Je länger man dem Treiben dieser Verkäufer heißer Luft zuschaut, desto stärker wächst die Sehnsucht nach dem Original. Und ich für mein Teil neige deshalb schon aus Trotz dazu, lieber an die heilige Jungfrau und die Auferstehung von den Toten zu glauben als etwa an die Behauptung der Astrologen, dass das sinnlose Gekreisel irgendwelcher Schrottkugeln weit draußen im All irgendetwas mit meinem Leben zu tun habe.

So, wie es mir ein Rätsel ist, im Jahre 17 nach der deutschen Einheit und dem Versprechen blühender Landschaften noch an das unsichtbare Händchen des Marktes zu glauben, das alles so herrlich regieret, so ist es mir ein Rätsel, wie man als gebildeter Europäer die eigene Tradition so verachten kann, wie es viele tun, und sich statt dessen der Esoterik, Ufo-, PSI- oder Bermudadreieckgläubigkeit hingibt oder gar bis nach Indien und China trampt, um sich dort erleuchten zu lassen. Und jene akademisch verbildeten Europäerinnen, die sich plötzlich unter den Tschador begeben und dort das Reich von Freiheit und Abenteuer zu entdecken meinen, bleiben mir auf ewig ein Rätsel und lassen mich etwas wehmütig an das viele Geld denken, das für ihre christlichabendländische Ausbildung verschwendet wurde und für die Bildung der Kinder in den Armutsvierteln dieser Welt fehlt.

Im Katholizismus ist doch alles schon da, was des Sinnsuchers Herz begehrt: Kult, Ritus und Mystik, Reflexion und Aktion, Wasser, Weihrauch und Wein, Kunst und Handwerk, Logik, Rationalität und Irrationalität, Musik und Theater, Philosophie, Askese und Genuss, Tremendum und Faszinosum, Welterklärung, Weltbejahung und Weltverneinung, Aufklärung und Volksfrömmigkeit, Vernunft und Spiritualität, revolutionäre Arbeiterpriester und reaktionäre Opus-Dei-Missionare, Benediktiner, Franziskaner und Jesuiten, Mönche und Nonnen, Arbeiter, Bürgerliche, Adlige, Bettler und Könige – einfach alles und auch das Gegenteil. Und wem das noch immer nicht reicht, der hat zusätzlich die Wahl aus den tausend Varianten des Protestantismus. Die Orthodoxie ist auch noch da. Sogar die alten Griechen leben fort im Christentum, und gegenwärtig beginnen ein paar Theologen das Alte Testament, die Bibel der Juden, neu zu entdecken und zu betonen, dass Jesus Jude war. Und damit entdecken sie das Jüdische am Christentum. Der christliche Glaube ist wirklich ein ganzer Kosmos, nur auf höherem Niveau, komplexer, tiefer und größer als die tausend Spielarten des Sektenglaubens, und auf einer 4000 Jahre alten durchreflektierten Erfahrungsbasis ruhend.

Diese sich in 4000 Jahren herausgebildeten Erfahrungen und Reflexionen, Korrekturen und Erweiterungen, die wir die christlich-abendländische Tradition nennen, hat von Beginn an bis heute die größten Geister herausgefordert, die besten Künstler inspiriert und eine weltverändernde Kultur hervorgebracht, deren Dynamik historisch beispiellos ist. Je älter ich werde, desto weniger verstehe ich daher, wie man den christlichen Glauben als unzeitgemäßen Quatsch entsorgen oder ihn schlichtweg ignorieren und die sich einstellende Leere mit Esoterik, Fundamentalismus oder plätscherndem Allerwelts-Atheismus füllen kann. Das ist, wie antiquarische Möbel auf den Sperrmüll zu werfen und sie mit Plastikmöbeln vom Discounter zu ersetzen.

Natürlich, auch ich verstehe oft den Papst nicht, auch mir sträuben sich die Haare, wenn mal wieder eine weltfremde Direktive aus Rom erschallt, aber ich bin trotzdem froh, dass es den Papst gibt, zuweilen ist er mir sogar sympathisch, und im Vergleich zu islamischen Religionsführern wie auch zu den meisten Staatsoberhäuptern, Partei- und Wirtschaftsführern dieser Welt erscheint mir der Papst geradezu als Ausbund an Weisheit, Güte, Vernunft, Anstand und Besonnenheit, ganz abgesehen davon, dass der oberste Repräsentant jenes Reichs, das nicht von dieser Welt ist, oft genug einfach weltfremd sein muss. Und dabei kann man sich gelegentlich auch mal vertun, sogar dann, wenn man eigentlich unfehlbar ist. Eine Kirche, die der Welt nur noch nach dem Munde redete, wäre überflüssig, und Bischöfe und Theologen, die sich die Botschaft von der Torheit des Kreuzes so lange zurecht vernünfteln, bis sie mit der jeweils angesagten Wissenschafts-Scholastik kompatibel ist, kann man in der Pfeife rauchen.

Ich zahle meine Kirchensteuer und habe meine Kinder taufen lassen, aber muss mich der Ehrlichkeit halber als protestantischen Agnostiker bezeichnen, der vor circa einem Vierteljahrhundert beschlossen hat, sein Leben unter der Prämisse zu führen, dass die absolute Wahrheit lautet, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Und wenn es sie doch geben sollte, ist kein Sterblicher in ihrem Besitz, auch nicht der Papst, keine Kirche, keine Wissenschaft und keine Religion.

Nachdem dies so beschlossen war, musste ich zwangsläufig die Frage, ob ein Gott sei, endgültig als unentscheidbar aus meinem Leben drücken und dafür sorgen, von dieser Frage nicht mehr behelligt zu werden. Aber vor etlichen Jahren hat mich aus Gründen, die noch zu erörtern sein werden, die Frage wieder eingeholt, hält mich seither auf Trab und ruft allmählich den Verdacht hervor, dass etwas in mir in all den Jahren und Jahrzehnten wider besseres Wissen und alle Vernunft einfach unbeeindruckt weitergeglaubt, ja gegen mich angeglaubt hat. Zwar weiß ich noch immer nicht, ob es einen Gott gibt, aber inmitten dessen, was ich alles nicht glaube, erfahre ich mich als einen, der offenbar in irgendeinem Glauben steht, sonst könnte er ja das Glaubwürdige vom Unglaubwürdigen gar nicht unterscheiden. Das ist stark erklärungsbedürfig, und eben deshalb folgt diesem Kapitel ein ganzes Buch.

Der subversive Untergrund-Glaube in mir lässt mich inzwischen vermuten, dass das Schicksal der Welt davon abhängt, ob der Kirche nach zweitausendjährigen Fehlversuchen doch noch das Unwahrscheinliche gelingt: ihren Glauben als wahr zu erweisen. Ja, ich neige neuerdings wieder zu der Ansicht, dass die Botschaft des Juden Jesus vielleicht doch – unterm Strich – für die Welt ein Segen war, ist und bleibt, und dass diese Botschaft auch in der Zukunft verkündet, aber besser verstanden und praktiziert werden sollte.

Vor allem: Diese Botschaft ist viel zu wichtig, als dass man sie den Gläubigen allein überlassen dürfte, und schon gar nicht dem Lutherischen Weltbund, dem Papst, den feministischen Theologinnen, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis oder gar dem Opus Dei. Diese Botschaft geht alle an, auch die Ungläubigen, und darum ist es höchste Zeit, sich mal wieder mit diesem Jesus Christus zu beschäftigen, gerade für die Ungläubigen. Für die Gläubigen natürlich auch. Für die Zweifler sowieso.

02 – Meine Beziehung zu Gott? Oh Gott!

Ein Mann, an dessen Haus über der Eingangstür ein Hufeisen hängt, wird von einem Besucher gefragt: »Glaubst du etwa an diesen Quatsch?«

»Natürlich nicht«, antwortet der Hausbesitzer, »aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch dann hilft, wenn man nicht daran glaubt.«

An diese Anekdote, erzählt vom Physiker Niels Bohr, berichtet vom Physiker Werner Heisenberg in seinem Buch »Der Teil und das Ganze«, musste ich denken, als ich Anfang des Jahres 2006 eine Mail von der 15jährigen Freundin meiner Tochter bekam. Die 15jährige schrieb:

Lieber Christian,

ich hab’ eine Hausaufgabe in Reli auf, bei der mir meine Eltern nicht helfen können. Wir sollen ältere (verzeih) Menschen nach ihrer Beziehung zu Gott fragen. Da bist Du doch genau der Richtige. Kannst Du mir ein paar Zeilen dazu schreiben? Das wäre ganz lieb!!

Deine Michelle

Spontan wollte ich ihr antworten: Du irrst, liebe Michelle. »Dafür« bin ich genau der Falsche! Zwar hast du mich ganz richtig der Zielgruppe der älteren Menschen zugeordnet, aber zur Gruppe der Gläubigen gehöre ich nicht. Darum kann ich dir auch nichts über »meine Beziehung zu Gott« erzählen.

Das aber hätte Michelle nicht verstanden. Sie wäre enttäuscht gewesen und würde gedacht haben, der Kerl ist nur zu faul zu antworten und schreibt vermutlich nur gegen Honorar, denn schließlich hat er doch ein Buch über die Bibel geschrieben und eins über die Kirche. Also ist er sehr wohl der Richtige.

So einfach werde ich also nicht davonkommen. Ich werde ihr wohl erklären müssen, warum einer über Bibel und Kirche schreibt, obwohl er über deren Gegenstand, nämlich Gott, gar nichts weiß. Das wird schwierig werden, denn im Grunde bin ich jenem aufgeklärt-abergläubischen Hausbesitzer ähnlich, der angeblich nicht an die glücksbringende Wirkung des Hufeisens glaubt, aber »weiß«, dass es trotzdem »hilft«.

Als bekennender Zweifler und Agnostiker erzähle ich in Vorträgen, Zeitungsartikeln und Büchern immer, dass mir die Bibel heilig, das Christentum wichtig ist und ich das Verschwinden der Kirche aus der Weltgeschichte für einen großen Verlust hielte. Ich möchte nicht, dass die Kirche nur noch als museales Erbe denkmalschützerisch gehegt und gepflegt wird, sondern möchte in ihr eine frische Kraft erleben, die aktiv und segensreich in die Weltgestaltung eingreift.

Aber warum? Das erkläre mal jemand einer Fünfzehnjährigen. Mein überwiegend erwachsenes Publikum tut sich ja auch schwer, diesen höchst erklärungsbedürftigen Zustand zu verstehen. Und bin ich sicher, dass ich mich selber verstehe? Als Kind wollte ich Missionar werden, um den Heiden die frohe Botschaft von Jesus zu bringen. Jetzt ist aus mir ein komischer Missionar geworden, der getauften und ungetauften Alt- und Neuheiden erklärt, woran einer glaubt, der nicht glaubt, und warum sie wenigstens das auch glauben könnten und sollten.

Kein Wunder, dass so einer nicht einmal in seiner eigenen Familie richtig ernst genommen wird. Meinen beiden Kindern habe ich immer nur gesagt: Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, aber es ist wichtig, darüber zu reden. Meiner Ehefrau habe ich das Gleiche komplizierter gesagt: Ich weiß nicht, ob dem, was wir mit der Vokabel Gott bezeichnen, irgendeine Form von Sein oder Realität zukommt. Kann sein, dass alles nur Fiktion ist, kann sein, dass es diese Realität namens Gott wirklich gibt. Aber wenn es sie geben sollte, ist noch lange nicht sicher, dass sie tatsächlich genau so ist, wie sie in der Bibel beschrieben und von den Christen geglaubt wird. Ich weiß es einfach nicht, obwohl ich mich – weiß Gott! – lange um eine Klärung dieser Frage bemüht habe. Leider ohne Ergebnis.

Sollte man dann nicht einfach die ganze Sache auf sich beruhen lassen und schweigen? Ja, das sollte man. Habe ich auch getan.

Man kann Gott nicht ewig suchen. Wer immer weiter sucht, ohne je fündig zu werden, verpasst sein Leben. Daher beendete ich irgendwann die Suche und beschloss, die Frage als unentscheidbar auf sich beruhen zu lassen und künftig als Agnostiker durchs Leben zu gehen. Das tue ich mit wachsender Fröhlichkeit seit mehr als fünfundzwanzig Jahren, aber zu meinem Erstaunen ließen die in die Ecke abgeschobenen Fragen sich diese Abschiebung nicht gefallen.

Seit ein paar Jahren kommen sie mir wieder in die Quere und verlangen, wenn schon keine endgültige Beantwortung, eine neue Beachtung, und wenn ich versuche, ihnen auszuweichen oder sie in ihre Ecke zurückzuschieben, zwängen sie sich durch einen dünnen Kupferdraht in den Prozessor meines Computers und erscheinen als Email von Michelle auf dem Monitor meines Schreibtisches und rufen eine Art Phantomschmerz hervor, so etwas wie Heimweh nach einer verlorenen Heimat.

Ich antwortete der Freundin meiner Tochter:

Liebe Michelle,

da hast Du dem älteren Menschen aber eine ganz schwierige Frage gestellt. Aber gut, ich werde versuchen, sie so kurz wie möglich und so präzise wie nötig zu beantworten.

Die Frage nach Gott gehört für mich zu den wichtigsten Fragen des Lebens. Nein, sie ist die wichtigste Frage überhaupt, denn ob es einen Gott gibt oder nicht, macht einen unendlichen Unterschied.

Gibt es nämlich keinen Gott, dann gibt’s auch keine Schöpfung und keinen dahinterstehenden Willen, dass dieses Weltall, unsere Erde, die Menschen auf diesem Erdball, Du, Deine Eltern und ich existieren. Wir sind dann eine bloße Laune der Natur. Es ist einfach nur ein kurioser Zufall, dass es uns gibt. Irgendwann, spätestens dann, wenn der gesamte Wasserstoff der Sonne zu Helium verschmolzen ist, die Sonne sich aufbläht und anschließend kollabiert, wird das gesamte Leben auf diesem Erdball vernichtet sein, und dass zu diesem Leben auch wir Hirn-Tiere einmal gehört haben, wird das gleichgültig weiter existierende Weltall nicht interessieren. Es wird so sein, als ob nie etwas gewesen wäre. Die ganze Entwicklung des Lebens, die Milliarden Jahre dauernde Evolution von toter Materie zu Geist, die Millionen kluger Gedanken und erhabener Ideengebäude der Menschen, ihre Sehnsüchte, ihre Leidenschaften, ihr Glück, ihr Leid, ihre Lust, ihre Vernunft, ihre Taten, ihre Kunst, ihre Kultur sind dann von Anfang an sinnlose Unternehmungen gewesen. Die Natur hätte es ebenso gut dabei belassen können, dass wir als Affen auf den Bäumen sitzen geblieben wären. Es hätte letztlich keinen Unterschied gemacht.

Noch später, viele Milliarden Jahre nach dem Untergang unseres Sonnensystems, wird das ganze Weltall mit seinen gigantischen Galaxien und Milliarden Sonnen, Planeten, Kometen, Monden und schwarzen Löchern untergehen, wird entweder den Kältetod erleiden oder kollabieren oder sich in Nichts auflösen. Und es wird erst recht so sein, als ob nie etwas gewesen wäre, und niemand wird jemals wissen, wozu der gigantische Aufwand gut gewesen sein soll.

Einen Sinn ergibt das nicht. Eigentlich ist, wenn wir Zufallsprodukte sind, die ganze Welt und Dein Leben und mein Leben absurd. Wir werden geboren, um zu sterben, und was wir dazwischen tun oder lassen, was wir uns über unsere Stellung im Kosmos einbilden oder nicht, ist letztlich egal.

Nun gibt es Menschen, die das Verlangen nach einem letzten Sinn und einer gottgewollten Existenz für maßlos eitel, maßlos anspruchsvoll und letztlich für den Wunsch unfreier, unmündiger Gesellen halten, die sich davor fürchten, selbst für sich Verantwortung zu übernehmen. Ein ehrenwerter Standpunkt. Die Absurdität stoisch auszuhalten, der Sinnlosigkeit mit erwachsenem Mut ins Gesicht zu sehen, die eigene Vernunft zu bemühen, um aus freien Stücken dem Zufall einen Sinn zu geben, das ist ein heldenhaftes Unterfangen. Ich achte und bewundere es. Aber ich glaube nicht an seinen Erfolg.

Natürlich können wir herauszufinden versuchen, wie wir vernünftigerweise leben sollen. Aber dabei machen wir die Erfahrung, dass unserer Vernunft nicht immer zu trauen ist, jeder zu einem anderen Ergebnis kommt, jedes Ergebnis kritisierbar und hinterfragbar ist und dass wir dazu verdammt sind, uns irgendwie zu einigen.

Aber das, worauf wir uns einigen, ist unser eigenes Konstrukt und wurzelt nicht in einem letzten Grund, sondern in vorletzten Gründen und ist relativ, kann daher von x-beliebigen anderen auch wieder beseitigt und zerstört werden. Wir können zwar fordern, dass alle Menschen gleich und frei sein und eine Würde haben sollen. Aber wenn einer kommt und zynisch fragt, »Würde, was ist das?«, wenn er sagt, es sei ihm ziemlich egal, was wir da unter uns ausgekungelt haben, für ihn gelte das nicht, und darum nehme er sich die Freiheit, die anderen zu knechten und auszubeuten und auszutricksen, und wenn es sein muss, auch zu töten – wer will ihn widerlegen! Mit welchen Argumenten?

Es gibt ein paar Philosophen, die sich damit plagen, die Würde des Menschen, die Demokratie, die Menschenrechte und den sozialen Rechtsstaat so in der Vernunft zu verankern, dass sie auf die Hypothese Gott verzichten können, aber erstens kann man diesen Philosophen nur folgen, wenn man selber Philosoph ist, zweitens können auch die Philosophen die Unvernünftigen nicht zur Vernunft bringen, und drittens ist es einfach eindrucksvoller, einleuchtender und für alle unmittelbar verständlich, wenn es heißt: Moses hat auf dem Berg Sinai von Gott das Gesetz empfangen, und darum gilt es.

Gibt es einen Gott, kann es sein, dass er tatsächlich dem Gott Abrahams, Moses’ und der Propheten ähnelt. Ähnelt er diesem Gott der Bibel, der auch der Gott Jesu ist, also unserer, können wir uns, auf ihn berufend, sagen: Vor Gott sind alle Menschen gleich, und darum hat keiner das Recht, sich über andere zu erheben und sie zu knechten. Gott hat die Existenz jedes Einzelnen gewollt, und daher verfügt jeder über eine von Gott selbst verliehene Würde. Niemand kann sie uns streitig machen, auch der wahnsinnigste Diktator nicht.

Gibt es den Gott der Bibel, hat er sich höchstwahrscheinlich etwas dabei gedacht, als er die Welt schuf, hat wahrscheinlich auch einen Plan und ein Ziel für diese Welt und will die Geschichte der Menschheit irgendwann irgendwie zu einem glücklichen Ende bringen. Dann liegt der Grund, dass Du existierst, möglicherweise nicht nur bei Deinen Eltern, sondern auch bei ihm, bei Gott. Dann hat er wahrscheinlich nicht nur mit der Welt als Ganzes einen Plan, sondern auch mit Dir und allen anderen Menschen, und der Sinn Deines Lebens bestünde darin, diesen Plan herauszufinden und ihn zu realisieren.

Existiert Gott, müssen wir damit rechnen, dass er sich uns auf eine für uns undurchschaubare Weise irgendwie bemerkbar macht und uns etwas mitteilen möchte. Wenn wir uns für diese Möglichkeit öffnen, unsere Ohren spitzen, alle Sinne auf Empfang stellen, hören wir vielleicht, was dieser Gott uns sagen möchte, teilt er uns vielleicht mit, was wir tun und lassen sollen. Wir könnten herausfinden, wie wir miteinander, mit dem anderen Geschlecht, mit Angehörigen anderer Rassen und Kulturen umgehen sollten. Wir könnten herausfinden, wie wir unsere Zeit einteilen sollen, was der Sinn der Ehe ist, wie wir es mit der Liebe, dem Eros und der Sexualität halten, wie wir unsere Kinder erziehen sollen, wie man in Würde altert und stirbt und wie wir das Zusammenleben der Menschen auf diesem Erdball organisieren sollen. Wir könnten sogar herausfinden, wie wir unsere Wirtschaft gestalten sollen, wie wir mit der Gentechnik, der Informatik, überhaupt mit der gesamten Wissenschaft umzugehen haben und wie wir die Ressourcen unserer Erde nutzen sollen. Wir wüssten, worauf es im Leben ankommt und wie diese Welt am besten zu gestalten ist.

Und wir wären frei. Wir wären niemandem untertan außer Gott, niemandem Rechenschaft schuldig außer Gott. Wir müssten nichts und niemanden fürchten, und was auch immer passiert, wir wüssten in jeder Situation: Er sieht es. Es geschieht nicht ohne seinen Willen. Angst, Krieg, Leid, Krankheit, Armut, Elend, Katastrophen – all das hätte einen verborgenen Sinn, und sehr wahrscheinlich wäre nicht einmal der Tod das letzte Wort, wenn es Gott gäbe. Es wäre in diesem Fall nicht auszuschließen, dass Gott weiß, wie das geht, Menschen aus ihrer irdischen Existenz in eine andere zu überführen, und dass er von diesem Wissen Gebrauch macht.

Gibt es keinen Gott, dann bedeutet der Tod tatsächlich das endgültige Aus. Dann fühlen wir den Drang, aus diesem Leben das Maximum an Macht, Geld und Lust für uns herauszupressen. Die Ansprüche an unser irdisches Dasein werden ins Unendliche wachsen. Lebensgier, Lebensangst, Genuss-Sucht und Hass auf all jene, die uns einen Platz an der Sonne streitig machen, werden unsere ständigen Begleiter sein. Das raubt uns Kraft, Gelassenheit, Humor, Lebensfreude und den Frieden. Das nährt den Frust, den Neid, die Gewalt und die Depression. Krankheit, Schmerz, Leid, Behinderung das Alter und den Tod können wir dann nur als Katastrophe erleben.

Es macht also einen gewaltigen Unterschied, ob Gott existiert oder nicht. Das Problem ist nur: Nie hat je ein Mensch Gott gesehen. In der Bibel steht zwar immer wieder, dass Gott zu Abraham, zu Moses, zu den Propheten und zu Josef und Maria gesprochen hat, aber das sind alte Texte, in der Sprache der Mythen und Legenden geschrieben. Was da wirklich geschah, wissen wir nicht.

Es gibt Menschen, die haben sich entschlossen, für wahr zu halten, dass Gott existiert und die Bibel stimmt, und das halten sie für Glauben. Ist es aber nicht. Was Glaube seinem innersten Wesen nach wirklich ist, weiß ich auch nicht genau. Ich ahne nur, dass es irgendwas mit Vertrauen zu tun hat, mit einem Grundvertrauen in die Sinnhaltigkeit der Welt und in einen letzten Grund. Glaube ist das, worauf wir letztlich bauen, was uns bei jeder unserer Entscheidungen und Handlungen im Letzten bestimmt und antreibt. Daher können wir gar nicht nicht glauben, selbst wenn wir es wollten. Von irgendetwas müssen wir uns in unserem täglichen Denken und Tun leiten lassen. Daher kommt in der Summe dessen, wofür und wogegen wir uns entscheiden, zum Vorschein, woran unser Herz wirklich hängt. Und das ist unser Glaube.

Manchmal habe ich das Vertrauen in die Sinnhaltigkeit der Welt und manchmal nicht. Ich schwanke wie ein Strohhalm im Wind. Dennoch beschäftigt mich diese Frage seit meiner Kindheit bis heute. Und sie wird mich vermutlich bis an mein Lebensende nicht mehr loslassen, und danach kommt entweder das große Nichts oder jemand, der sagt: Dummes Menschenkind, warum hast du mir so wenig vertraut? Aber gut, wenigstens bemüht hast du dich, du hast es dir nicht leicht gemacht, komm rein, du kleiner Idiot.

Zur Zeit halte ich eher diese Variante für die wahrscheinlichere. Aber sicher bin ich nicht.

Herzlichstder ältere Mensch aus der Oberstadt

B

Alte Heimat

03 – Kinderglaube

Meine Glaubensgeschichte beginnt damit, dass mir meine Mutter, eine einfache Bäuerin, in meiner Kindheit drei Sorten von Geschichten erzählt hat: unwahre, halbwahre und wahre. Die unwahren, das waren die Märchen. Sagen und Legenden zählten zu den halbwahren, und die biblischen Geschichten, die konnte man glauben, denn das in ihnen Berichtete ist wirklich passiert.

Ich hörte alle drei Sorten gleichermaßen gern. Die Märchen waren am unterhaltsamsten. Aber es ließ sich im Leben nicht viel mit ihnen anfangen. Die Sagen und Legenden schärften den Geist, denn sie beschäftigten mich mit der Frage, was daran wohl wahr und was unwahr sein könnte. Die biblischen Geschichten aber, die machten mich fit fürs Leben, ohne dass ich es merkte.

Diese Geschichten waren meine eigentliche frühkindliche Literatur, denn der Märchen- und Sagenvorrat meiner Mutter hielt sich in Grenzen. Von den biblischen Geschichten kannte sie mehr. Ich hörte diese Geschichten auch im Kindergottesdienst und im Religionsunterricht. Sie waren damals mein einziger Zugang zu so etwas wie Kultur. Eine öffentliche Bibliothek gab es nicht in dem Dorf, in dem ich aufwuchs. Ich sah nie eine Ausstellung, hörte nie ein Konzert, kam nie ins Theater, und die paar Bücher, die ich geschenkt bekommen hatte, konnte ich auswendig. Zum Glück gab’s noch kein Fernsehen. Mein Fernsehen waren die Geschichten, die ich von meiner Mutter, dem Pfarrer und dem Lehrer hörte.

Vieles erlebte ich ähnlich, wie Ulla Hahn es in ihrem autobiografischen Roman »Das verborgene Wort« beschrieben hatte. Sie erzählt darin ihre Kindheit in einem rheinisch-katholischen Dorf. Sie heißt in dem Roman Hilla und ist das Kind eines bildungsfeindlichen, sprachlosen Hilfsarbeiters, und gegen diesen Vater muss sie sich ihre Bildung ertrotzen. Ihr Pech, in eine ungebildete Familie hineingeboren zu werden und in der geistigen Enge eines kleinen katholischen Dorfes der 50er Jahre aufwachsen zu müssen, war zugleich ihr Glück, denn es gab eine funktionierende katholische Infrastruktur.

Manchem mag das ein zweifelhaftes Glück erscheinen, war es auch, aber weil ihr Milieu katholisch war, hatte Hilla eine katholische Großmutter. Die erleben wir zwar als roh, derb, rabiat, ungebildet und bigott, sie hatte selten ein freundliches Wort für Hilla, kaum je eine zärtliche Geste, aber sie brachte dem Kind das Beten bei, kaum dass es Wauwau, Bäbä und Hamham sagen konnte: »Lieber Jott, mach misch fromm, dat ich in da Himmel komm.« Das Kind liebte diesen Vers, nicht so sehr seines Inhaltes wegen, den es kaum verstand, sondern um des Reimes willen, wegen der Sprachmelodie, seines magischen Klangs, weil er sich anhörte wie ein Zauberspruch. Das dadurch erweckte Gefühl für Reim und Rhythmus ließ das Kind nach weiteren Sprüchen gieren, und die Großmutter brachte ihr gerne viele weitere Gebete und fromme Reime und Heiligensprüche bei.

Auf der Straße lernte sie von den größeren Dorfkindern das »Eene meene muh und raus bist du«. Im Religionsunterricht und in der Kirche lernte sie das »Vater unser«, das Glaubensbekenntnis, die Mantras der Litaneien und Liturgien, Kirchenlieder, viele Texte von hoher sprachlicher Qualität. In der Kirche berauscht sie sich am Klang des Lateins, der »Sprache Gottes«.

»Die Kirche war in so einer armseligen Dorfgemeinschaft der Kulturträger«, sagte Ulla Hahn in einem Spiegel-Interview. »Wo habe ich zum ersten Mal einen schönen Raum gesehen, Überfluss, schöne Gewänder, Kerzen? Wo zum ersten Mal Musik gehört? Worte, die nicht nur zum Schimpfen da waren? In der Kirche. Das war ungeheuer wichtig.«

Das, was Ulla Hahn da im Spiegel-Interview gesagt hat, hätte auch ich sagen können. Auch ich hatte so eine ähnliche Kindheit, allerdings in der protestantisch-fränkischen Variante. Die ersten Reime, an die ich mich erinnere, lauten: »Mit Gott fang an, mit Gott hör’ auf, das ist der schönste Lebenslauf.« Als mich meine Mutter mal dabei ertappte, wie ich einem Käfer ein Bein nach dem anderen vom Körper abriss, schimpfte sie und ließ mich »zur Strafe« – ich verriet nie, dass mir die Reime Spaß machten – ein paar Sprüche lernen. Einer lautete: »Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz.«

Dieser Spruch schlug ein wie der Blitz. Schlagartig änderte er meine Wahrnehmung der Tiere. Diese war bis dahin von der bäuerlichen Wahrnehmung geprägt: Tiere waren Nutz- und Schlachttiere. Man entwickelte daher keine persönliche Beziehung zu ihnen. Aber nachdem ich diesen Spruch blitzartig verstanden hatte, waren Tiere für mich plötzlich zu leidensfähigen Mitgeschöpfen aufgestiegen. Ich habe danach nie mehr ein Tier gequält, sondern, im Gegenteil, persönliche Beziehungen zu unseren Tieren entwickelt. So etwas wie Empathie entstand, aus einem bloßen Wort heraus.

Die Worte des Glaubens hatten aber noch mehr Wirkungen. Ich habe wirklich geglaubt, dass Jesus über Wasser laufen konnte. Ich habe geglaubt, dass er den Sturm gestillt, Kranke geheilt, Wasser in Wein verwandelt und Tote auferweckt hat. Ich war böse auf Judas, den Verräter, und in dem zerlesenen Grundschul-Gottbüchlein, das mir neulich wieder in die Hände fiel, sind in dem Bild, das Judas zeigt, diesem die Augen ausgekratzt. In der Szene, die zeigt, wie die römischen Soldaten Jesus auspeitschen, habe ich den Römern Hörner auf die Köpfe gemalt, und Gottes Weigerung, Kains Opfer anzunehmen, korrigierte ich, indem ich von Kains Altar den Rauch senkrecht zum Himmel steigen ließ. Ich hatte nie verstanden, warum Gott Kains Opfer nicht annahm, und die Erklärungen der Erwachsenen waren entweder nicht befriedigend oder unverständlich oder beides.

Auch mir wurde erzählt: Der liebe Gott sieht alles. »Wo ich bin, und was ich tu, sieht mir Gott, mein Vater, zu«, lautete der Spruch dafür. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Müttern, die ihren Kindern damit ein Straf- und Aufpasser-Gottesbild einpflanzten, hat meine Mutter dieser Sache eine ganz andere Wendung gegeben. Er muss alles sehen, damit er dich beschützen kann, sagte sie. Er sieht dann zwar auch, was du alles anstellst, aber erstens vergibt er dir, wenn du es hinterher bereust, und zweitens kann er bei kleinen Jungens auch mal fünfe gerade sein lassen. Kinder müssen lernen, und zum Lernen gehört, dass man Fehler macht, aus ihnen lernt man am meisten, und darum dürfen Kinder Fehler machen. Darum sind sie aber auch immer gefährdet, und deshalb muss der liebe Gott auf Kinder besonders gut aufpassen. Der liebe Gott war mir daher tatsächlich ein lieber Gott, ein Übervater, kein Kontrolleur, kein Angstmacher, sondern ein Beschützer, ein gütiger Großvater, mit dem ich ständig in Kontakt stand, mit dem ich wortlos betend alles besprach, was es zu besprechen gab.

Als der Vater eines Freundes von mir wegen eines Herzinfarktes ins Krankenhaus kam, betete ich für ihn. Erfolgreich. Der Mann blieb noch viele Jahre fröhlich am Leben, und immer, wenn ich ihm begegnete, dachte ich bei mir: Wenn du wüsstest, wem du das zu verdanken hast.