Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

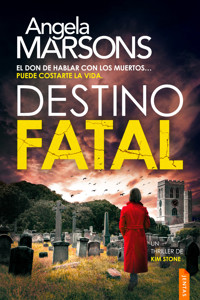

Por fin jugamos a algo. Un juego que yo he elegido. Doy un último empujón al carrusel y retrocedo. — Deberías haber jugado conmigo —vuelvo a decirle, aunque sé que ya no me oye. A última hora de una tarde de verano, la detective Kim Stone llega al parque Haden Hill, escenario de un crimen espantoso: ha aparecido una mujer de unos sesenta años atada a un columpio con alambre de espino y con una equis grabada en la nuca. La víctima es Belinda Evans, una recién jubilada profesora universitaria de Psicología Infantil. En un registro de la casa de Belinda, Kim y su equipo encuentran una bolsa de viaje ya lista. A partir de ahí, empiezan a desentrañar una compleja relación entre la víctima y su hermana. Pero aparecen otros dos cadáveres con las mismas marcas distintivas. Kim cae en la cuenta de que está a la caza de un asesino en serie de comportamiento ritualista. Relaciona las víctimas y descubre que las dos habían sido antiguas participantes en torneos anuales para niños superdotados y que se preparaban para viajar al siguiente encuentro. El equipo ya está trabajando al límite de su capacidad y, aun así, Kim Stone se ve obligada a ceder a otra comisaría al sargento detective Penn, quien tendrá que ocuparse de revisar otro asesinato. No es el mejor momento para enfrentarse a uno de los asesinos más despiadados con los que se han topado. Tendrán que investigar a todos los niños que han asistido a esos torneos desde hace décadas, pues ahí están las pistas. Enfrentada a cientos de indicios y a una doliente hermana que se niega a hablar, ¿podrá Kim meterse en la mente del homicida y detener el siguiente crimen antes de que sea demasiado tarde?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juego de niños

Juego de niños

Título original: Child's Play

© Angela Marsons, 2019. Reservados todos los derechos.

© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

Traducción: Jorge de Buen Unna, © Jentas A/S

ISBN: 978-87-428-1301-0

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.

First published in Great Britain in 2019 by Storyfire Ltd trading as Bookouture.

—

De la serie de la detective Kim Stone:

Grito del silencio

Juegos del mal

Las niñas perdidas

Juegos letales

Hilos de sangre

Almas muertas

Los huesos rotos

Una verdad mortal

Promesa fatal

Recuerdos de muerte

Juego de niños

—

Este libro está dedicado a Jez Edwards.

Simplemente, gracias.

Prólogo

Invierno de 2010

—Venga, ¡¿qué quieres?! —me grita. Se frota las manos, me recuerda mi niñez.

Pero la niñez ha quedado atrás. He madurado y he cogido un buen cabreo. Solo que ella no tiene por qué saberlo. Todavía.

Mira alrededor, al parque desierto.

—¿Y qué hacemos aquí? —pregunta. Estamos a mediados de enero, a un grado de temperatura. Dentro de veinte minutos, el sol se habrá ocultado por completo.

Tal como yo esperaba, la ha atraído hasta aquí mi promesa de que le daría algo.

Ya en el carrusel, palmeo el asiento a mi lado.

—Siéntate conmigo y te daré tu regalo.

Parece insegura, pero la curiosidad puede más que ella.

Llevo ocho años soñando con este momento.

—Vamos, ¿de qué va esto…?

—¿Recuerdas que, en mi infancia, me traías aquí a jugar? —pregunto.

Ella duda

—Eeeh… Yo…

—¿Te acuerdas de que me empujabas en el columpio?, ¿de que te sentabas conmigo en el balancín?, ¿de que jugábamos a la pelota en el campo?

—Va, ya es tarde. Quiero volver a casa. —Detecto el miedo en su voz.

Algo va mal. Lo sabe.

Se aleja de mí.

La agarro del brazo.

—No te acuerdas, ¿verdad? Ya, igual es porque nunca lo hiciste, puta de mierda —le digo, y la giro hacia mí.

—¿Qué…?

En mi mente he ensayado esto un montón de veces. Sé muy bien cómo va a suceder.

Levanto el brazo derecho y le doy un puñetazo en la sien, con lo que la dejo inconsciente.

Una sonrisa sincera ilumina mi rostro. Me ha hecho sentir casi tan bien como lo había imaginado.

Trabajo deprisa mientras la luz del día se difumina, sin saber cuánto tiempo seguirá alumbrando.

Termino de hacerle el último nudo del tobillo y ella gime.

—Oye, ¿qué…?

—¿Estás cómoda? —le pregunto. Me aparto para admirar mi obra.

Yace boca abajo. Tiene las piernas abiertas, atadas a la estructura metálica del carrusel con forma de telaraña. Está doblada por la cintura, de modo que la mitad superior de su cuerpo cuelga hacia el suelo y su coronilla toca el suelo de hormigón. Tiene las manos atadas a la espalda.

—Mira, voy a vomitar…

Trata de moverse, y yo disfruto del miedo en su voz.

—Ese es el menor de tus problemas —le digo.

—¡Aaah! —grita cuando el alambre de espino le muerde la carne de las muñecas. Ha sido una pesadilla ponérselo, pero veo el rojo brillante de sus forcejeos y sé que ha merecido la pena.

—Con que me hubieras traído aquí una sola vez… —le escupo mientras empiezo a girar el carrusel.

Entre gritos, su cabeza arrastra por la superficie.

Sonrío y sigo empujando con la seguridad de que nadie la oirá. Hace años, después de que dos se hundieran en un antiguo pozo minero, declararon inhabitables y vaciaron las casas a las que servía este parque.

Ahora, los únicos niños que lo usan vienen de kilómetros de distancia, pero no en una noche como esta.

—P-por favor… par…

—Chitón. Ahora me toca a mí. —Empujo el carrusel con más fuerza. Con cada revolución, quedan atrás mechones de pelo—. Tendrías que haber jugado conmigo —le digo, y acelero los impulsos.

Ella coge aire entre gritos de dolor; su piel arrastra por la grava.

Los gritos se convierten en aullidos. Supongo que está perdiendo el conocimiento.

Detengo el carrusel y empujo hacia el otro lado. A medida que vuelve a tomar impulso, el alambre de espino penetra más profundamente en su carne.

Por fin jugamos a algo. Un juego que yo he elegido.

Sobre la grava, alrededor, se ha formado un rastro de sangre.

Empujo con más fuerza y el carrusel pasa zumbando junto a mí, a toda velocidad. Empujo tan fuerte como puedo.

—¡Deberías haberme escuchado! —grito.

De ella no salen más que gemidos.

La sangre se acumula en el suelo, los trozos de piel se adhieren a la base de hormigón.

Oigo el ruido de su cráneo al fracturarse y los chillidos cesan por completo.

Doy un último empujón al carrusel y retrocedo.

—Deberías haber jugado conmigo —vuelvo a decirle, aunque sé que ya no es capaz de oírme.

Me alejo mientras el cuerpo desplomado y sin vida sigue girando.

Capítulo 1

En la actualidad

Kim Stone llegó al cordón policial a las 23:29. Hacía casi tres horas que el sol se había ocultado, pero el calor de finales de agosto aún flotaba en el aire.

A los operadores de Emergencias les había dado instrucciones para que llamaran al sargento Bryant, su colega, pero el Astra Estate aún no estaba entre los coches patrulla, la ambulancia y la furgoneta del forense. Miró de la ambulancia a la furgoneta y de vuelta. Sin duda, solo hacía falta una de las dos.

Mientras se quitaba el casco, se preguntó en medio de qué habrían interrumpido a su colega cuando recibió la llamada. Conociendo a Bryant, estaría a punto de dormirse con el canal de crímenes como sonido de fondo.

Ella, en cambio, se estaba preparando para llevar a Barney a su paseo nocturno. Había dejado al perro en casa, después de una rápida visita al jardín trasero, con la promesa de que, a su regreso, lo llevaría al parque a correr. A la hora que fuera. Prefirió no decirle que tenía que acudir al parque Haden Hill. Barney no le habría perdonado la ausencia tan fácilmente de haber sabido que Kim iba a un lugar que frecuentaban en sus paseos matutinos.

La casa Haden Hill, una residencia victoriana, había sido construida en un parque, en 1878, por George Alfred Haden Haden-Best. En los planes originales del dueño estaba demoler el gran pabellón Haden y ampliar la casa, pero en ese viejo edificio vivía su anciana tía, la viuda del terrateniente. Cuando ella murió, en 1903, el hombre ya había perdido el deseo de ampliar Haden Hill, así que los dos edificios permanecieron uno al lado del otro.

A la muerte del dueño, en 1921, la vivienda, el viejo pabellón, los jardines y el terreno de veintidós hectáreas habían sido adquiridos por un fideicomiso para convertirlos en un parque. En los años siguientes, la casa y el viejo pabellón fueron usados como albergue para personas evacuadas y refugios contra bombardeos. El conjunto sufrió un incendio y pasó años en ruinas, hasta que los fondos de la lotería ayudaron a devolverle su antiguo esplendor.

Kim había llegado directamente a la entrada de la calle Haden Park, que daba a la zona de juegos infantiles, situada en la parte superior del recinto, a poca distancia de los edificios reformados. Una docena de curiosos ya estiraban el cuello en su intento por ver más allá de los agentes de policía y los vehículos. Y, a medida que los lugareños abandonaban la pretensión de mirar por las ventanas de abajo y arriba, se abrían más y más puertas.

Kim mostró su placa y se escabulló bajo la cinta policial. Se encaminó hacia el grupo de chaquetas fluorescentes y las múltiples linternas que alumbraban a falta de farolas.

Mientras se dirigía al centro, los uniformados le iban abriendo paso. Pasó junto a unos paramédicos que, por supuesto, ya no tenían nada que hacer allí y que, aun así, seguían discutiendo junto a un tobogán adornado con jirafas.

Centró su atención en un forense diminuto que sacaba algo de su maletín. El médico lo había dejado sobre un muelle que daba vida a una especie de personaje de dibujos animados.

—Eh, Keats —le dijo.

Él sacudió la cabeza, afligido, y Kim se preguntó para qué la habrían llamado. Pero la consternación del médico —en ese momento se dio cuenta— no tenía nada que ver con la escena del crimen. Sabía muy bien que, a ese hombre, Bryant le caía mucho mejor que ella. Y Keats no hacía el menor esfuerzo por disimularlo.

—No tardará en llegar —le dijo.

Esas cosas no la molestaban. La mayoría de la gente sentía lo mismo.

En la adusta boca del hombre se dibujó una sonrisa.

Sin duda, Bryant acababa de llegar.

—Buenas noches, Keats —dijo este con una sonrisa y la mano extendida.

Ella le echó una mirada que él decidió ignorar.

Keats sonrió, satisfecho.

—Así es como se saluda…

Kim miró a su alrededor.

—Perdonad, pero ¿no se supone que, por aquí, en alguna parte, había un cadáver? —preguntó.

—Así es, inspectora, y la pobre alma no ha sido tocada salvo para comprobar sus signos vitales.

—Vale. Bueno, indícame el camino.

—Chicos… —Keats hizo una señal con la cabeza al grupo de uniformados.

De repente, como si enfocaran a un monologuista sobre un oscuro escenario, la zona de la izquierda se iluminó con los haces de las linternas.

Kim tardó unos segundos en adaptar la vista mientras su compañero llegaba para situarse a su lado.

La respiración agitada de Bryant se acompasó con la suya.

—¿De qué coño va todo esto? —preguntó él.

Acababa de quitarle las palabras de la boca.

Capítulo 2

Con un solo vistazo, Kim vio que había una mujer de mediana edad sentada en el columpio del extremo derecho. El bolso había sido puesto con cuidado junto al marco metálico. No estaba abierto, no había cosas desparramadas y el asa bandolera estaba enrollada en el lado izquierdo.

Kim hizo un segundo examen detallado del extraño y macabro espectáculo que tenía delante.

El cabello de la mujer era grueso y gris, aunque bien peinado. Incluso a la luz de las linternas distinguía el brillo del carmín en un rostro atractivo que, a pesar de los primeros signos de desgaste, aún no se había rendido a las arrugas profundas.

Llevaba los lóbulos de las orejas adornados con pequeños pendientes de perlas que hacían juego con un collar fino de una sola vuelta. Al igual que el rostro, el cuello no había escapado al proceso de envejecimiento.

El collar de perlas desaparecía dentro de una blusa blanca con cuello. La mujer se había puesto, sobre la blusa, una fina rebeca de verano con manga tres cuartos.

La falda, acampanada, estampada en azul y con pequeñas flores amarillas, le llegaba justo por debajo de la rodilla, aunque, si hubiera estado de pie, habría parecido más larga. Unas medias de nailon cubrían sus piernas y se perdían bajo unos zapatos azules con tacones de cinco centímetros.

Así que aquella no era más que una señora de mediana edad, una que había hecho un alto en los columpios mientras daba un paseo por el parque, tal vez para revivir un recuerdo de la infancia o por no haber podido resistirse a un arranque impetuoso. Algo inofensivo.

Excepto por dos cosas: la mancha roja brillante que coloreaba la parte delantera de la blusa y el alambre de espino que ataba sus muñecas.

El cuerpo se habría desplomado hacia delante a no ser por la cadena del columpio, que lo mantenía en su sitio. Las piernas estaban ligeramente flexionadas, y las puntas de los zapatos arrastraban por el suelo.

—¿Algún juego erótico que ha salido mal? —preguntó Bryant.

—No lo sé todavía —dijo Kim. Se esforzaba por apartar la mirada.

A la luz del día y sin el espino, esa mujer, entre risas y gritos de alegría, balanceándose en el columpio junto a su nieto, habría provocado sonrisas y carcajadas. A altas horas de la noche, incluso sin la sangre ni el alambre, la escena ofrecía un espectáculo siniestro y provocador.

—¿Quién la ha encontrado? —preguntó Kim a nadie en particular.

—El tío aquel, junto al juego de escalar; y no pises ese charco de la grava, también es de él —dijo uno de los uniformados.

Bryant se volvió y asintió hacia él.

—¿Quieres que vaya y…?

—No —dijo Kim—. Echa un vistazo en el bolso. Es menos probable que Keats te riña a ti.

Al forense no le gustaba que nadie tocara las cosas hasta que los técnicos las hubieran revisado, pero la camaradería daba a Bryant un poco más de margen. A Kim rara vez le venía bien enfrentarse a Keats al principio de un caso.

Sabía que gran parte del afecto que el forense le tenía a Bryant surgía de lo difícil que le parecía estar pegado a su jefa un día tras otro. Keats pensaba que ese hombre ya tenía bastante cruz con ella. Y Kim no estaba en desacuerdo con él, pensó mientras rodeaba el charco de vómito para acercarse al varón rubio que había sentado en el suelo.

El joven tenía las piernas flexionadas y la espalda pegada al muro de escalar. Apoyaba los codos en las rodillas para sostenerse cabeza, la vista fija en el suelo.

Vestía vaqueros oscuros y una sudadera. Kim le calculó unos veinte años.

—Hola —le dijo, y le mostró la placa. Él hizo un esfuerzo por ponerse en pie—. Está bien, puedes quedarte en el…

—Solo quiero irme a casa, oficial. Me dijeron que, una vez que hubiera hablado con un detective, podría…

—Vale, vale —dijo ella, y le dedicó una mirada a la agente de policía que estaba al lado del joven.

—Eric —lo presentó—. Eric Hanson, de…

—Gracias —contestó Kim. Daba por sentado que el joven no había perdido el habla.

El chico había levantado la mirada de modo automático y ahora la dirigía de nuevo a los columpios. Sacudía la cabeza.

Kim se le puso delante para bloquearle la vista y señaló con la cabeza la botella de plástico que él llevaba en la mano.

—Anda, toma un sorbo, compi.

Él negó con la cabeza.

—Estoy bien, gracias —dijo.

—Entonces, Eric, ¿qué ha ocurrido aquí? —preguntó.

—Ella solo estaba… Miré y…

Sus ojos atravesaban a Kim con la mirada, clavados en la imagen con la que había tropezado. La detective no quería que reviviera aquel horror una y otra vez. Solo necesitaba datos, así que lo trajo de vuelta al presente:

—Vale, hazme el favor de recordar, Eric. ¿A qué hora entraste en el parque?

Él la miró a la cara.

—A las diez y media —contestó—. Solo quería bajar la última caña que me he tomado en el bar. Me apetecía estirar las piernas.

—Entonces, ¿vienes de allí? —Señaló con la cabeza la calle que llevaba al bar.

Aunque el sendero no formaba parte del parque, conectaba la entrada con el club de críquet Old Hill, donde ella acababa de aparcar.

—Sí, he ido a tomar unas cañas con los colegas y…

—¿Y no te has cruzado con nadie? —Otra negativa con la cabeza—. ¿Has oído algo de camino aquí?

—Nada. Estaba muerta…

Cuando esta última palabra volvió a refrescar en su mente lo que había vivido, sus palabras se fueron apagando.

—Entonces, ¿no has visto ni oído nada y has llamado a la policía enseguida? —preguntó Kim.

Él asintió con la cabeza.

—Y, después, ¿qué has hecho?

Un sentimiento de culpa se dibujó en su rostro.

—¿Qué quiere decir?

—¿La has tocado?

Él dudó antes de negar con la cabeza.

—¿Estás seguro, Eric? —lo presionó. Tenía que saberlo.

—Lo siento, pero no he hecho nada. O sea, no podía…

Kim comprendió de dónde venían el sentimiento de culpa y la evasiva. El chico se sentía mal porque no había tenido el valor de acercarse a la mujer para comprobar si seguía viva.

—No pasa nada. No habrías podido ayudarla, no lo creo.

Él le ofreció una sonrisa de agradecimiento mientras Bryant se acercaba.

—Vale, Eric. Nos pondremos en contacto contigo cuando necesitemos algo más. Y, si recuerdas alguna cosa, llámanos.

Él asintió con la cabeza. Kim buscó entonces la mirada del uniformado, que seguía a junto a ella.

—Consigue que alguien lo lleve a casa.

—Eso haré, señora.

Después se volvió hacia su compañero.

—¿Alguna novedad? —preguntó.

—Mitch ha llegado. Está discutiendo con Keats la mejor manera de bajarla del columpio.

—¿Ya tenemos su nombre?

—Belinda Evans. Sesenta y un años. Vivía en Wombourne y conducía un BMW Serie 5, un modelo de menos de dos años. —Ella enarcó una ceja. En esos últimos minutos, Bryant había sido mucho más productivo que ella—. Las llaves del coche están en el bolso, junto a una cartera que nadie ha tocado, un carné de conducir, un pequeño neceser de maquillaje, un bolígrafo, gafas y un paquete de caramelos de menta. No hay teléfono móvil.

—¿Y el coche?

—Bien aparcado, a unos cincuenta metros de las puertas del parque. Está cerrado y sin evidencias de que haya sucedido algo raro allí.

—Buen trabajo, Bryant. —Se dirigió hacia la entrada del parque—. La mayor parte de esa información es irrelevante, pero has conseguido un dato increíblemente útil e importante.

—¿Cuál?

—Que Belinda Evans vino al parque por su propia voluntad.

Capítulo 3

Kim entró en la sala de la brigada y, de inmediato, se dio cuenta de que algo no estaba en su lugar. No tenía nada que ver con el hecho de que la sala hubiera estado vacía a las siete y media de la mañana, cuando salió para informar a Woody de los acontecimientos de la noche anterior, y que ahora estuviera llena. No, no era eso. Eso era lo que ella esperaba. Había un cambio más sutil.

Ah…, por fin, por fin lo entendió.

—Bryant, ¿por qué está Betty en tu escritorio?

Ni una sola vez le habían concedido la preciada planta por sus esfuerzos en el trabajo.

Stacey soltó una risita.

—Te lo dije.

—Solo la estoy cuidando, jefa, ya que Penn va a estar fuera la mayor parte de la semana. —Hizo una pausa—. Quería ver cómo quedaba.

—Gánatela, entonces —dijo ella, y volvió a poner la planta en el alféizar. Se volvió hacia el grupo y cruzó los brazos—. ¿Y qué demonios llevas en los pies, Penn? —preguntó.

—Zapatillas, jefa.

A diferencia de quien había ocupado su puesto en el equipo antes que él, Penn no era un hombre que se inclinara demasiado a lo estiloso. Su atuendo normal era presentable: pantalón negro liso y camisa blanca. Cumplía las normas. Lo justo. Pero, si lo metías dentro de un traje, la prenda, de alguna manera, se las arreglaba para parecer tan cabreada como él.

No es que Kim supiera mucho acerca de las tendencias de la moda masculina en trajes, pero esa gruesa raya diplomática gris hacía que el vestuario pareciera haber salido de los años noventa. Tampoco ayudaba mucho el pelo rebelde rizado. Sin embargo, Kim se alegró de ver que Penn no llevaba puesto la bandana y que sus rizos habían sido domesticados con algún producto masculino para el cabello.

Pero las zapatillas…

—Mira, Penn, no sé qué cosas toleraba Travis, pero, si vas a presentarte en juzgados, incluso para uno de tus viejos casos, eres parte de este equipo. Como tal, representas a ambos…

—Están debajo del escritorio, jefa —dijo Bryant, detrás de ella.

—¿Eh?

—Sus zapatos… Están debajo del escritorio. Has caído en la trampa con demasiada facilidad.

Penn sonrió, satisfecho. Se agachó y se desató los cordones.

Kim sacudió la cabeza.

—Joder, qué graciosos sois —dijo.

—De cualquier modo, volveré más tarde, ¿no, jefa? —preguntó él esperanzado—. La sesión del tribunal termina alrededor de las cuatro.

Expectantes, Bryant y Stacey también estaban muy atentos a la respuesta.

Y ella se sintió tentada a aceptar.

—No, Penn. Ve directo a casa. Woody no está dispuesto a ceder.

Un gemido colectivo sonó alrededor.

Kim levantó las manos para defenderse.

—Yo no he puesto las reglas, chicos —dijo.

Había leído el memorando que todas las fuerzas policiales de West Midlands habían recibido hacía un mes. Y, al principio, había estado encantada de ignorarlo; hasta que tuvo que acudir al despacho de su jefe, Woody, y este le entregó una copia impresa.

La corporación estaba en crisis. Las cifras de contratación iban a la baja; los delitos violentos, al alza, y los índices de agotamiento del personal, en máximos históricos.

Woody había sacudido el informe delante de su cara.

—Los haces trabajar demasiado —le había dicho.

—¿Es culpa mía? —Tenía un equipo de tres. Aun extenuándolos a todos, las cifras globales no sufrirían mella alguna.

—Ya sabes a qué me refiero —gruñó él.

—Los vigilo —se defendió Kim.

—Son como perros, Stone.

—¿Disculpe, señor?

—Ocultan sus enfermedades —aclaró Woody—. Los policías odian admitir que algo va mal. Siguen luchando. Son soldados. No te enterarás hasta que sea demasiado tarde.

—¿Qué se supone que debo hacer, pues?

—Hazlos descansar, Stone. Tienes que gestionar su trabajo y asegurarte de que tengan suficiente tiempo de inactividad. Intenta ceñirte a los turnos y busca señales reveladoras, como cambios emocionales. —Ella enarcó una ceja y Woody volvió a agitar el memorando—. Vale. En tu caso, quizás deberías buscar cambios de comportamiento y signos físicos: irritabilidad, retracción, agresividad. Está todo aquí.

—Tomo nota, señor. Ahora, solo tengo una pregunta. —Echó un vistazo al trozo de papel que su jefe tenía en las manos.

—Dime.

—¿Los criminales también han recibido el memorando?

Si no le fallaba la memoria, Woody, en ese momento, le había lanzado el informe y le había dicho que se marchara.

El proceso judicial de Penn no podía haber llegado en peor momento. Terminada la última gran investigación —una relacionada con una psicópata que había estado recreando los sucesos más traumáticos de la vida de Kim—, habían estado trabajando en casos de rutina. En aquellas últimas semanas, cualquier día habría les habría ido bien.

Pero, por desgracia, la Fiscalía de la Corona no consultaba la agenda de Kim a la hora de programar los juicios por asesinato. Aparte, como ese había sido el último gran caso de Penn con West Mercia, ella no había tenido más remedio que darle tiempo libre para que asistiera al juicio. Sobre todo, porque él había sido el oficial a cargo de la investigación.

Se sentó en el borde del escritorio, frente a la pizarra blanca.

—Bien. Pongamos manos a la obra —dijo—. Belinda Evans, de sesenta y un años, apareció atada a un columpio, a altas horas de la noche, en el parque Haden Hill. Vestía con elegancia, presentable, y llegó allí por sus propios medios, aunque no llevaba teléfono móvil. Vivía en una buena zona de Wombourne y nunca había llamado nuestra atención.

»Stace, averigua todo lo que puedas sobre nuestra víctima. Antes de reunirnos con Keats para la autopsia, que será a las diez, Bryant y yo iremos a su casa.

—Entendido, jefa —dijo Stacey, y se volvió hacia su ordenador.

—Woody ha delegado la toma de declaraciones en el inspector Plant y su equipo, dado que Penn se tomará unas vacaciones esta semana.

Esas tareas solían recaer en Penn. Él movió la cabeza de un lado al otro.

—¿Quién diablos querría lastimar a una ancianita?

En la sala, Bryant era la persona más cercana a la edad de Belinda Evans.

—Oye, a los sesenta y uno no se es viejo, colega —dijo—. Y yo apuesto por Eleanor.

—¿Eleanor qué? —preguntó Kim con el ceño fruncido.

—No sé su apellido, pero se rumorea que deambula por el parque en busca de un amor perdido, un monje a quien emparedaron vivo en un pasadizo y…

—O podría ser Annie Eliza —dijo Stacey, con los ojos muy abiertos—. Vivió allí sola. Nunca se casó ni tuvo hijos y…

—¿No podría haber sido Yvette? —añadió Bryant.

—¿Otro maldito fantasma? —preguntó Kim, de camino al Tazón.

—Naaa, esta sí existe. Hace el programa Most Haunted y ya han ido a investigar…

Kim agarró su chaqueta.

—Basta, chicos —dijo.

Volvió a mirar la pizarra blanca, que apenas contenía unos cuantos detalles. En ese momento, Belinda Evans era una lista de interrogantes, una simple colección de hechos extraídos en exclusiva de la escena del crimen, aunque Kim ya tenía la sensación de que esa mujer iba a convertirse en mucho más que eso.

Capítulo 4

Wombourne era un pueblo de origen anglosajón en el sur de Staffordshire. Había conseguido mantener su sentido de comunidad a pesar de las numerosas urbanizaciones que habían surgido como remedios habitacionales para la cercana ciudad de Wolverhampton.

Bryant se detuvo en Trident Road, detrás de un coche patrulla, a unas cuantas calles de la zona verde del pueblo.

Ya fuera del coche, Kim observó que el bungaló de dos fachadas había sido pintado hacía poco. Una valla listonada, que llegaba a la altura de la cadera, cerraba el jardín delantero hasta desaparecer por la parte de atrás. A ambos lados de la puerta había cestas colgantes con flores idénticas de colores rosa y blanco. Era una vivienda ordenada y agradable que parecía haber sido diseñada para que los gastos de mantenimiento fueran bajos.

Bryant mostró su placa al uniformado que montaba guardia en la entrada.

—Ojalá a mi mujer le gustara algo así —se quejó—. En casa, las malditas flores me tienen estornudando todo el…

—Espera. —Kim retrocedió unos pasos hasta el oficial de la puerta y echó un vistazo a la calle—. ¿Algo interesante? —le preguntó.

—Mucho, señora —dijo este—. Antes de marcharse, hace veinte minutos, la mujer del 17 nos ha estado vigilando durante más de una hora por la ventana de su habitación. La del 21 no se ha dado cuenta de que sabemos que lleva tres cuartos de hora detrás de ese visillo. El señor Blenkinsop, el del 14, hace un té estupendo.

Kim sonrió. Según su experiencia, había cuatro tipos de vecinos: los primeros —sus favoritos desde un punto de vista personal— eran aquellos a quienes de verdad les importaba una mierda lo que ocurriera más allá de la puerta de su casa. Los segundos eran los que querían saber lo que pasaba, pero no querían que se les notara. En el tercer grupo estaban los abiertamente curiosos, pero que se aburrían enseguida. Luego estaban sus favoritos en el ámbito profesional: los Blenkinsops. Eran auténticos cotillas y se esforzaban por relacionarse con la policía para averiguar qué estaba pasando.

—Gracias —dijo, y alcanzó a Bryant, que ya estaba en el pasillo. Se volvió a mirar al agente—. Un tipo observador —comentó.

—Dale una planta a ese hombre —dijo Bryant, y giró a la izquierda.

En la sala de la brigada, el chiste de todos los días era su fracaso a la hora de ganarse a Betty, y él lo aprovechaba.

—Distribución básica, por lo que parece —señaló—: sala de estar a la izquierda, dormitorios a la derecha. Tamaño decente.

El vestíbulo estaba decorado con un empapelado en relieve. Lo habían pintado con una insulsa sustancia de color magnolia mate. Las habitaciones tenían una paleta semejante. Daban la impresión de frescura y limpieza, pero con cierta frialdad.

Kim miró alrededor del salón.

—¿Cuánto? —preguntó. En esa zona, los bungalós eran bastante caros.

—Yo diría que unos trescientos mil —dijo Bryant con el ceño fruncido.

—Esperaba una casa más grande —confesó Kim, que pensó en el modelo y la matrícula del coche que conducía la víctima.

Bryant pasó la mano por encima de un aparador.

—Pienso exactamente lo mismo —dijo—. Es un sitio bonito, pero… —Cerró la boca después de abrir el cajón superior del armario. Miró a su jefa—. Vacío.

Kim se encogió de hombros y siguió caminando por el salón. La televisión era de pantalla plana, pero no mucho más grande que un monitor de ordenador. En la esquina opuesta, sobre un mueble de dos cajones, había un anticuado equipo de música de componentes apilados. No vio que estuviera conectado a ningún altavoz. Parecía ser solo un adorno.

Abrió los cajones.

—Estos también están vacíos.

Se dirigieron a la cocina, el corazón del hogar, que, en esa vivienda, parecía haber sufrido un infarto. Era una zona funcional de cajas, bordes duros y esquinas afiladas. Nada suavizaba el espacio, nada le daba vida. No había tabla de cortar, manteles individuales, botes para las bolsitas de té, panera, tetera. Ninguna de las cosas que la gente tiene y que, en realidad, no usa.

De nuevo, Bryant abrió puertas y cajones.

—Una cosa aquí, otra allá, pero poco más de lo que hemos visto en el salón. No creo que encontremos pruebas que nos expliquen su muerte cuando no hay pruebas de que estuviera viva.

Kim se volvió hacia su colega.

—Maldita sea, Bryant, ¿has estado leyendo otra vez?

—De hecho, Carl Jung dice…

Una tos que provenía de atrás interrumpió sus explicaciones.

Kim se dio la vuelta y, en su pecho, su respiración se encontró con un muro de ladrillos. Los dos detectives se miraron con fijeza a la persona que tenían delante.

—Virgen santa —susurró Bryant.

Tenían la sensación de que estaban viendo un fantasma.

Capítulo 5

—Señora, lo siento… Ella solo…

Kim ignoró las disculpas del agente. A juzgar por la expresión de la mujer, se habría necesitado a todos los policías que estaban de turno ataviados con equipo antidisturbios para detenerla.

Se tomó un momento para procesar lo que estaba contemplando: la falda de flores y la blusa lisa, pasando por los pendientes de perlas y el collar a juego. Excepto un rostro un poco más envejecido, el parecido con Belinda Evans era asombroso.

—¿Me puede decir qué hace en casa de mi hermana? —preguntó con una voz cortante y rigurosa, sin el menor dejo de Black Country.

Kim dio un paso adelante.

—¿Señora…?

—Soy la señorita Evans, igual que mi hermana, y me llamo Veronica —aclaró. El teléfono de Kim empezó a sonar—. No conteste esa llamada y explíqueme qué hace en casa de mi hermana. —Había acero tanto en su voz como en su expresión.

—Ya, me parece que no es lo que voy a hacer —dijo Kim, y se dio la vuelta. Ni siquiera Woody le hablaba así; pero, en ese momento, tuvo que hacer un esfuerzo para no olvidarse de que esa persona estaba a punto de saber que había perdido a un familiar.

—Stace —respondió.

—El pariente más cercano, jefa, es Veronica Evans, de sesenta y cinco años. Vive en…

—Gracias, Stace, te llamaré —dijo Kim, y colgó. Le habría venido bien recibir esa llamada dos minutos antes. Señaló el salón—. Señorita Evans, creo que debería sentarse.

La mujer no le hizo caso.

—¿Está muerta?

—Señorita Evans —dijo Bryant, haciendo gala del toque de delicadeza que era necesaria en su trabajo—, si quisiera venir a…

—¿Debo tomarme eso como un sí? —preguntó. Miraba de Kim a Bryant.

Bien, Bryant podía guardar los guantes de seda, al menos por el momento.

—Sí, señorita Evans, me temo…

—Veronica, por favor, o todos terminaremos confusos. ¿Cómo ha ocurrido? Supongo que en ese coche tan veloz. Era ridículo cómo lo conducía. Llevaba meses diciéndole que tenía que comportarse como si tuviera su edad, pero…

Bryant dio un paso adelante.

—Señorita… Veronica, de verdad, creo que debería venir al salón y…

La mujer le lanzó a Bryant una dura mirada.

—Oficial, ¿que me siente hará que mi hermana esté menos muerta?

—En absoluto —respondió Kim por su colega, quien se había quedado estupefacto ante los modales de la mujer.

Aquello no era nuevo para ella. A veces, los familiares se mantenían estoicos durante días, semanas o meses para luego derrumbarse por alguna cosa trivial o determinado recuerdo. Fuera cual fuera el motivo, Kim lo aprovecharía al máximo.

—No, Veronica —continuó—, su hermana no estará menos muerta, pero la situación es más compleja de lo que usted cree, así que lo mejor será que lo hablemos sentados.

—¿Compleja?, ¿cómo?

Kim tomó el control y se dirigió al salón, se colocó en el sofá, dejando libre el sillón que había enfrente para que la mujer se sentara.

Bryant, después de sus esfuerzos por hacer que Veronica se sentara, permaneció de pie en el umbral.

—Veronica, lamento decirle que su hermana ha sido asesinada.

Kim esperaba descubrir alguna emoción reflejada en ese rostro. Cualquier emoción le habría valido, pero no esperaba lo que vio.

Fastidio.

No entendía si la mujer estaba molesta porque su hermana había muerto o porque el fallecimiento no había sido como ella lo había pronosticado.

—No, lo siento, pero deben haber cometido un error. Habrá sido un error en la identificación o en la forma en que murió, pero no hay manera de que Belinda…

—No hay ningún error —dijo Kim—. Su hermana ha sido asesinada en el parque Haden Hill de una puñalada en el corazón.

Veronica se llevó la mano a la garganta, como si acabaran de decirle que había una mosca en su sopa.

Ante la falta de emociones, Kim se preguntó hasta qué punto habían estado unidas. Al parecer, por la hora de la mañana en que estaba allí de visita, Veronica vivía cerca. Las dos tenían gustos extrañamente similares en ropa y joyas, además de que seguían usando sus apellidos de solteras.

—Veronica, lo siento, este debe ser un golpe terrible, pero ¿tiene alguna idea de por qué su hermana estaba en el parque anoche?

Kim ya había comprobado que no había sucedido nada especial, ni en el parque ni en la casa.

—No tengo la menor idea.

—¿Era su lugar favorito? —la instó—. ¿Algo de su infancia, quizás? —A la gente, a medida que envejecía, le gustaba recorrer las sendas de la memoria y revivir los recuerdos felices—. A Belinda la encontraron sentada en un columpio. —Omitió el detalle del alambre de espino con el que la habían atado.

Veronica trató de fijar la mirada en Kim.

—¿La asesinaron mientras estaba sentada en un columpio a altas horas de la noche? —preguntó—. Qué ridiculez, ¿es algún tipo de broma?

—Me temo que no. ¿Sus padres nunca las llevaron al parque Haden Hill? —repitió la pregunta, que no había recibido respuesta.

—No —contestó exasperada, como si Kim hubiera perdido la cabeza—. Nuestros padres no eran gente de parques, y Belinda no tenía ningún interés en los columpios.

—¿Pasaba mucho tiempo en el parque o en Haden Hill, en general?

—No, que yo sepa.

—¿Y el club de críquet?, ¿socializaba allí de vez en cuando?

—Belinda no bebía. En absoluto —subrayó—. Y no se me ocurre ninguna razón por la que hubiera ido allí, a menos que la hubieran llevado a la fuerza.

—El coche de Belinda estaba aparcado y a salvo, sin muestras de ningún tipo de forcejeo.

—Lo siento, pero el lugar no significa nada para mí —dijo con desprecio.

—¿Algún marido o…?

—Solteras. Las dos —dijo Veronica—. Aunque ella tenía un amigo del colegio que a veces le hacía compañía.

Detrás, Kim oyó que Bryant abría su cuaderno.

—¿Nombre?

—Charles. Charles Blunt. Trabaja en el departamento de Educación Física de la universidad de Halesowen. Mi hermana trabajó allí hasta hace siete meses, que se jubiló.

—¿A qué se dedicaba?

—Era profesora de Psicología Infantil.

Kim se preguntaba si con los compañeros de trabajo podrían conocer más de la mujer de lo que estaban averiguando con la hermana.

—¿Y Belinda tenía un teléfono?

—Por supuesto que tenía un teléfono.

—No estaba en su bolso ni en su coche —explicó Bryant.

Veronica se encogió de hombros.

—Se lo habrán robado. Era un cacharro gigantesco y engorroso, con muchas de esas cosas de aplicaciones. Le gustaban las pantallas grandes y no tener que ponerse las gafas para hacer una llamada. A veces, era propensa a la vanidad, me temo.

—¿Podría darnos el número? —preguntó Kim—. Nos pondremos en contacto con el proveedor del servicio…

—Es Vodafone —dijo Veronica, y sacó un viejo Nokia de su bolso—. Cuando le dije que yo tenía mejores condiciones, cambió de proveedor.

Kim detectó una nota de triunfo mientras Veronica leía el número para Bryant.

—Bien, señorita Evans, gracias por su ayuda. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre algo que nos desconcierta?

Veronica se alisó la falda con las manos.

—Por supuesto —respondió.

Kim miró a su alrededor.

—Su hermana no parecía pasar mucho tiempo aquí. Esto es solo es un montón de cajones y armarios vacíos.

—Vaya. Lo siento, oficial. Supuse que usted lo sabría. Mi hermana también es dueña de la casa de al lado. Si quiere saber más sobre ella, tendrá que ir allí.

Capítulo 6

Penn llegó a la entrada del Tribunal de la Corona de Birmingham a las 8:57. Habría llegado antes desde la estación del tren si la jefa le hubiera dejado llevar zapatillas.

—Joder, Penn —le dijo Lynne con una sonrisa—. Qué cerca has estado.

—Puñeteros trenes —alegó él.

No sabía cómo saludarla. Un abrazo parecía fuera de lugar, pero no ofrecer ningún contacto resultaba frío. Así que le tendió la mano.

Lynne lo miró con extrañeza, pero le estrechó la mano de todos modos.

Doug dejó caer el cigarrillo y le tendió la mano.

—Hola, colega —dijo.

Penn se la estrechó. Valoró a los dos de un vistazo.

En los cuatro meses transcurridos desde su salida de West Mercia, Lynne parecía haber perdido unos kilos y Doug parecía haberlos encontrado. Penn juraría que la sargento había hecho algo con su pelo castaño claro. Quizás se lo había dejado crecer. También notó que había sustituido sus botas habituales de dos centímetros de altura por unos zapatos de tacón, al parecer caros, que desaparecían bajo un traje pantalón azul marino. Y estaba bastante seguro de que también se había maquillado. Su traje sastre había requerido mucho más dinero, tiempo y atenciones que el suyo.

El detective Doug Johnson vestía lo mismo que se ponía todos los días para ir a trabajar: un sobrio traje negro con camisa azul claro. Todo el equipo se burlaba de que tenía un armario lleno de trajes negros y camisas azules, y él replicaba que, de ese modo, nadie podía saber nunca si llevaba la ropa sucia.

—Me alegro de veros —dijo Penn mientras subían los escalones. Y se alegraba de veras. Después de haber trabajado junto a esos agentes durante más de cuatro años, había llegado a preguntarse cómo se sentiría al volver a verlos. De camino al interior del edificio, lo invadió una agradable sensación de familiaridad.

Se quedó impresionado con el frío funcionalismo del Palacio de Justicia Isabel II, que albergaba el Tribunal de la Corona en Birmingham. Siempre le daban ganas de estar en el otro edificio. Desde su inauguración, en 1987, se habían asignado a ese nuevo tribunal los casos importantes de los tribunales de Victoria, en la calle Corporation. El antiguo palacio de justicia, reconvertido en el Tribunal de Magistrados, era un edificio de ladrillo rojo y terracota declarado Bien de Interés Cultural. Se había empapado de historia desde que, en 1887, la reina Victoria había puesto su primera piedra. Aquel lugar, pensó Penn, parecía un tribunal de justicia, con su gran vestíbulo y sus lámparas de araña hechas a semejanza de la corona que ciñó la cabeza de la reina Victoria el día de su coronación. Aquel lugar exigía reverencia y respeto.

El nuevo edificio parecía un conjunto de cajas cuadradas y eficaces. Allí se utilizaban grabadoras en vez de estenotipias. Los ordenadores portátiles habían sustituido a los expedientes.

Mientras recordaba el motivo de su presencia en ese lugar, se sometió a las medidas habituales de seguridad. Había ido a ver cómo Gregor Nuryef por fin se enfrentaba al juicio que merecía.

Gregor Nuryef había matado a un hombre, lo había apuñalado brutalmente por negarse a entregarle la recaudación nocturna de la gasolinera familiar.

Penn tuvo que admitir que su primera evaluación del crimen había sido errónea.

Al principio, había sospechado que detrás del crimen estaba una banda local encabezada por dos hermanos, Alan y Alec Reed, quienes se habían instalado en la zona a mediados de los años ochenta. Después de algunos encontronazos con la policía, habían acabado haciéndose con el control del crimen organizado en la ciudad de Worcester y sus alrededores.

Habían fundado su imperio gracias a robos violentos a mano armada que perpetraban después de identificar pequeños comercios con escasa o nula videovigilancia. Y, a pesar de que habían diversificado sus actividades hacia la prostitución, las drogas, el chantaje y las furgonetas de aperitivos, el robo a mano armada seguía siendo uno de los pilares de su modelo de negocio.

Con el tiempo, a medida que las pequeñas empresas fueron conociendo las ventajas de los sistemas de seguridad, el reto de identificar los comercios vulnerables se había hecho más difícil para los hermanos. Sin embargo, aún quedaban comerciantes en apuros que pensaban que una cámara de pega sería suficiente, así como otros que nunca se molestaban en reparar sus sistemas averiados.

Dos años antes, West Mercia había puesto en marcha una iniciativa que consistía en visitar locales vulnerables y asesorar a los propietarios sobre medidas de seguridad que tenían un bajo coste. A veces les ponían atención; a veces, no.

El señor Kapoor padre había escuchado en buena medida, pero, debido al estado de sus finanzas, no había podido actuar. Como consecuencia, había perdido a su hijo de veintitrés años.

Penn se estremeció al recordar lo que había visto en la escena del crimen.

Por supuesto, el detective Travis había sido el agente encargado del caso, pero, como primer interviniente, Penn siempre había sentido que el caso era suyo. Entre otras cosas, porque el joven Devlin Kapoor había irrumpido en sus sueños durante semanas.

Esperaba que el juicio le permitiera cerrar el ciclo. El asunto aún lo mantenía despierto por las noches. Deseaba que su mente quedara libre por completo, que su cerebro aceptara que se había acabado, del mismo modo que un funeral ofrece un cierre a los familiares. El caso era como una frase escrita y borrada cuyas letras habían dejado surcos permanentes.

Mientras seguía a sus colegas a una de las dieciséis salas, lo embargó una sensación de inquietud.

Y no sabía por qué.

Capítulo 7

Kim esperó a que Veronica sacara de su bolso la llave de repuesto y abriera la puerta de la destartalada casa de al lado.

Antes, cuando había querido saber por qué Belinda había comprado la segunda propiedad, la mujer le había respondido con una sonrisa secreta, casi infantil.

—Ya lo verá. —Empujó la puerta, pero no entró—. Bienvenidos a la verdadera casa de mi hermana —dijo, y se quedó esperando una reacción.

Al contemplar el espacio que tenían ante sí, Kim abrió los ojos de par en par. Lo que alguna vez fue un pasillo, a semejanza de la casa de al lado, se había convertido en un estrecho pasadizo con columnas de libros y periódicos a ambos lados, y los que había pisoteados por el suelo creaban una capa de unos cuantos centímetros.

Kim se volvió hacia Veronica.

—¿Entraba y salía por aquí?

Veronica asintió y entró. Kim iba detrás. Calcaba los pasos de la mujer, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Apenas dos zancadas después le llegaron los olores. Le recordaron a Barney después de haber corrido por el barro.

—¿Tiene mascotas? —preguntó.

—Ninguna —respondió Veronica sin girarse.

Kim no quería pensar de dónde procedía aquel tufo ni qué habría bajo los montones de basura.

A medida que avanzaban, comprobó que todas las habitaciones eran iguales. Una pasarela elevada, llena de todo tipo de objetos, como cajas vacías, piezas de bicicleta o tapices, conducía a cada uno de los espacios. Intacto, en el centro del salón, había un solitario sillón con respaldo.

Kim no habría podido afirmar que el color de las paredes coincidía con el magnolia de la casa de al lado, ya que no había forma de verlas.

No conseguía imaginar a la mujer de la noche anterior, tan pulcra, tan bien arreglada, viviendo así.

—No entiendo nada —dijo al entrar en la cocina. No se veía ni un centímetro de la encimera. En el escurridor, a un lado del fregadero, había una tetera eléctrica. Detrás de Kim, Bryant estornudó dos veces. Ella podía sentir el polvo posándose en sus labios, igual que se había adherido a las lámparas y a las telarañas que se extendían en cada esquina del techo.

—Esto empezó tras la muerte de nuestros padres, hace treinta y cuatro años —explicó Veronica—. Este bungaló era de ellos. Belinda se mudó aquí y no solo no quiso tirar nada de lo que les pertenecía, sino que empezó a coleccionar cosas que consideraba de valor. Cada vez que yo venía, otra parte de la casa había quedado inservible; otro rincón estaba lleno de trastos. Ella insiste en que necesita todo lo que hay aquí.

Kim notó que seguía hablando como si su hermana estuviera viva.

—¿Y la casa de al lado? —preguntó Bryant.

—La pusieron a la venta más o menos cuando yo empecé a amenazar a Belinda con internarla si no hacía algo al respecto. Ella compró el bungaló, muy barato, y prometió que arreglaría todo esto mientras viviera ahí. Pensábamos venderlo luego y repartirnos las ganancias.

—¿Y qué ocurrió?

—Creo que vuelve a hurtadillas y duerme aquí todas las noches —admitió Veronica.

—Pero ¿cómo pudo ser competente en el trabajo hasta hace solo unos meses? —preguntó Bryant.

—¡¿Y por qué no?! —estalló Veronica—. No estaba loca ni era estúpida. Solo se aferraba a algo que ya no existía. Era una persona perfectamente funcional. Y su comentario, detective, me ha parecido un poco insultante.

«Vaya —pensó Kim—, Bryant ha cabreado más que yo a alguien. Después de todo, puede que se haya ganado la planta».

Por insólito que fuera, era la hora de ponerse el casco de los Cuerpos de Paz de las Naciones Unidas.

—Lo que ocurre es que estamos sorprendidos, dado el aspecto de Belinda y la limpieza del coche que…

—Era buena guardando las apariencias, oficial. Las dos lo hacemos bien.

Kim percibía una extraña dinámica entre las hermanas, pero ahora quería saber más.

—¿Usted es mayor que Belinda? —preguntó.

—Sí, oficial, así es. Sospecho que, si Belinda hubiera sido la primera, mis padres no se habrían molestado en tener más hijos.

Kim esperaba más explicaciones a aquella observación tan extraña, pero Veronica solo la miró en silencio, a la espera de más preguntas.

—Entonces, ¿usted la ha estado cuidando?

Veronica enarcó una ceja.

—¿Qué le ha dado esa idea?

—Vive cerca. Parece que tienen el mismo gusto en ropa y joyas. Viene a verla. Obviamente, usted se ha ocupado…

—Oficial, siento desilusionarla, pero mi hermana y yo no podíamos vernos ni en pintura.

Capítulo 8

—Sabes que Keats se va a cabrear, ¿verdad? —preguntó Bryant mientras se acercaban al hospital Russells Hall.

—Como si fuera una novedad —dijo ella con sorna—. Y no sé por qué te preocupa. No es que vaya a desquitarse contigo, su detective favorito.

—Le gusto a la gente, no puedo evitarlo —dijo él con suficiencia.

—Pero no a Veronica Evans. No has sido plato de su gusto. Gracias a Dios, estaba allí para suavizar ese pequeño paso en falso sobre la capacidad de Belinda para conservar el trabajo.

—Tú estabas pensando exactamente lo mismo que yo.

—Irrelevante, mi querido Watson. Pero, si empiezas a cabrear a la gente, estaremos de mierda hasta el cuello. Woody podría decidir separarnos.

—¿De verdad?, ¿es así de fácil?

—¿Qué opinas de nuestras hermanas? —preguntó Kim. Esperaba que la respuesta de su compañero disipara la sensación de inquietud que tenía en el estómago.

—Raras que te cagas, a decir verdad. —«Quizás no», pensó Kim—. El parecido entre las dos es extraño, inquietante. Esa total falta de emoción ante la muerte de la hermana… No nos ha preguntado nada sobre las circunstancias. No nos ha preguntado si tenemos algún sospechoso. No nos ha suplicado que encontremos a quienquiera que lo haya hecho —remató.

—Eso de admitir que no se llevaban bien, a pesar de que vivían cerca, y esas visitas, al parecer, habituales… —añadió Kim.

—Sí, y que ninguna de los dos se hubiera casado; y esto sin contar lo de la acumulación de trastos.

Se miraron el uno al otro mientras Bryant aparcaba el coche.

—Raro que te cagas —dijeron al tiempo.

—Ha habido un par de referencias a su infancia sobre las que ha preferido no explayarse —dijo Kim desde el otro lado del techo del coche.

Caminaron juntos hacia la entrada principal.

—Y eso de guardar las apariencias… —dijo Bryant.

—Y el comentario sobre que los padres no habrían tenido más hijos de haber sido Belinda la primera. ¿Crees que nuestra víctima era una niña problemática?

Bryant se encogió de hombros. Se dirigían por el pasillo hacia la morgue.

—Eso no lo sé, pero sí sé una cosa: nada de esto nos va a ayudar a determinar qué hacía Belinda Evans anoche atada a un columpio en el parque Haden Hill.

—Puede que tengas razón, Bryant, pero, aun así, me gustaría enterarme. Eh, Keats —dijo en cuanto entraron en la morgue.

Keats la miró por encima de las gafas.

—Llegas tarde —le dijo.

—Sí. Bryant ha querido para a tomarse un desayuno inglés completo, aunque sabía que te cabrearías. ¿Te sigue cayendo bien?

—Mejor que tú, que ahora has añadido la mentira a la lista de tus atributos menos favorables.

Kim se encogió de hombros. No destruiría pronto aquel idilio, al parecer. Se acercó a la mesa.

—¿Puedo? —preguntó.

Sin dejar de tomar notas en su portapapeles, Keats asintió.

Ella retiró con cuidado la sábana blanca para dejar al descubierto el rostro de Belinda. Pasó por alto la tez, que siempre le recordaba al cerdo crudo, y se centró en los rasgos.

En esa posición, de espaldas, con la cara hacia el techo y el pelo cayendo lejos del rostro, el parecido con la mujer de la que acababan de despedirse era menos llamativo.

Había cierta calma, alguna dulzura en los rasgos. Belinda pesaba unos kilos más que su hermana mayor, lo que parecía suavizar los pómulos altos y la nariz afilada. Tenía los labios llenos, y no una línea cortante y decidida. Lo más asombroso del parecido estaba en el pelo, la ropa y las joyas. Kim aún tenía presentes esas similitudes. Volvió a cubrirle la cara.

—La hermana de Belinda vendrá más tarde para identificar oficialmente el cadáver —dijo.

—No he terminado del todo —admitió Keats. Revisó algo en su portapapeles antes de apoyarse en la encimera de acero inoxidable—, pero compartiré lo que he encontrado hasta ahora:

»Esta señora gozaba de excelente salud, y lo mismo habría dicho de alguien diez años más joven. Nunca ha fumado ni bebido en exceso. Todos sus órganos principales funcionaban bien y seguían intactos. Hay indicios de artritis en las articulaciones del codo y la rodilla, pero nada que pudiera incapacitarla ni ralentizarla a estas alturas. Habría requerido cirugía en unos diez años. —Kim le dirigió su mirada de «Esto no me ayuda en absoluto», pero él hizo caso omiso—. No