Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

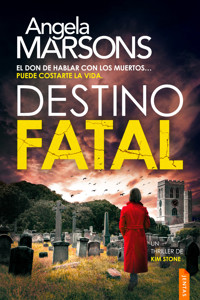

Todo parecía tan sencillo… Entrar, conseguir la información, salir. Pero ahora se estaban metiendo en su mente, y no sabía cómo detenerlos… Han llamado a Kim Stone para que acuda a casa de Samantha Brown. La joven ha aparecido tendida en la cama, degollada y con un cuchillo en la mano. Nadie parece haber forzado la entrada, no hay signos de lucha. Kim dictamina que la muerte ha sido un trágico suicidio. Pero una visita a los padres de Samantha hace saltar las alarmas: hay algo que no le están contando. Entonces, Kim descubre una pista en una fotografía. Se da cuenta de que ha cometido un grave error: lo de Samantha no ha sido un suicidio, ha sido un asesinato. Poco después, en un lago local, aparece el cadáver de un joven. Y, aunque no parece haber ninguna relación con Samantha, los detectives pronto averiguan que también ha sido degollado. Ambos chicos habían pasado algún tiempo en la Granja de la Unidad, un retiro para personas que buscan un modo de vida alternativo. Kim y su equipo descubren que, bajo la acogedora fachada de ese refugio, existe una siniestra comunidad, un lugar que se aprovecha de personas emocionalmente vulnerables. Kim es consciente de que enviar a uno de los suyos de incógnito a la Granja de la Unidad supone un alto riesgo, pero, en su empeño por atrapar al criminal, sabe que no tiene alternativa. Está convencida de que las víctimas conocían a su homicida y confiaban en él. Con Bryant distraído por la reactivación de un desgarrador caso —algo muy cercano a su corazón— y una agente encubierta pesando sobre sus hombros, la cordura de Kim está más comprometida que nunca. ¿Podrá proteger a sus seres más queridos antes de que el asesino se cobre otra vida?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mente que mata

Mente que mata

Título original: Killing Mind

© Angela Marsons, 2020. Reservados todos los derechos.

© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

Traducción: Jorge de Buen Unna, © Jentas A/S

ISBN: 978-87-428-1311-9

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.

First published in Great Britain in 2020 by Storyfire Ltd trading as Bookouture.

—

De la serie de la detective Kim Stone:

Grito del silencio

Juegos del mal

Las niñas perdidas

Juegos letales

Hilos de sangre

Almas muertas

Los huesos rotos

Una verdad mortal

Promesa fatal

Recuerdos de muerte

Juego de niños

Mente que mata

—

Este libro está dedicado a Oliver Rhodes,

por arriesgarte con Kim Stone.

Prólogo

No voy a tener miedo. No voy a tener miedo.

En mi mente, repito las palabras una y otra vez. Un trozo de tela traza una tensa línea a lo largo de mi boca y no me deja decirlo en voz alta.

Tengo las manos y los pies entumecidos. No sé si es el frío o las ataduras que me sujetan con firmeza a la silla; no estoy segura.

Se me pone la piel de gallina. Apenas puedo respirar. Sé cómo controlar los efectos físicos del miedo que inunda mi cerebro. Me han enseñado a hacerlo.

No sé cuánto llevo aquí. El denso silencio que me rodea no me ofrece ninguna pista. Es como si el tiempo se hubiera estancado. De alguna manera, lo han detenido.

Mis sentidos han enmudecido. No hay olores, no hay sonidos, nada que pueda tocar. La venda me impide ver más allá de la negrura de la tela.

Hay un solo sonido. Le doy la bienvenida y lo temo al mismo tiempo.

Es el ruido metálico que resuena a mi alrededor cuando alguien abre la puerta y que me asegura que no me han abandonado aquí para morir. Aún.

Pero, entonces, sé que todo empezará de nuevo: las preguntas, las acusaciones, las mentiras.

Las voces vendrán a agredirme. Las palabras se clavarán en mis oídos como diminutos insectos depositados allí para que repten y excaven sus madrigueras en mi cerebro. Eso es lo que me han dicho que haría esta gente.

Tratarán de llegar hasta lo más profundo de mí.

Yo sé lo que quieren, pero no puedo dárselo, y por eso tengo tanto miedo.

¿Qué harán cuando me niegue a decir lo que quieren que diga?

Capítulo 1

Kim podía sentir la tensión de su compañero en el asiento del conductor mientras este sorteaba la isleta del Hospital Russells Hall para poner rumbo a Dudley.

El mal humor de Bryant no se debía al lugar adonde iban. Keats les había sugerido que no se precipitaran. «Está claro que ha sido un suicidio», les había dicho, y solo necesitaba que acudieran a confirmarlo.

—¿Harás algo divertido más tarde? —le preguntó Kim.

Él había pedido la tarde libre, usando sus días de vacaciones, y, a juzgar por la dureza de su mandíbula, no era para dedicarla a nada agradable.

—No —respondió sin mirarla.

—Por Dios, Bryant, no sonrías tanto.

Kim esperaba una réplica ante su comentario irónico, pero no obtuvo respuesta. Bryant dejó la calle principal y aparcó detrás de la furgoneta de Keats.

Mientras se bajaba del coche, Kim se limitó a sacudir la cabeza ante la hosquedad de su compañero.

Había gente en corrillos a lo largo de la cinta que se extendía entre el coche patrulla y la ambulancia. Los curiosos la tocaban con sus vientres en actitud de «Yo estaba aquí primero», reclamando el espacio, como en un concierto, aterrorizados por si se perdían algo.

Kim se abrió paso hasta delante sin decir nada. Bryant seguía la estela sin ofrecer disculpas en nombre de su jefa. «Jolín, sí que debe de estar preocupado», pensó ella. Sería mejor no decírselo a Woody, si ella tenía permiso para salir de la comisaría era porque iba acompañada de un adulto responsable, alguien obligado a guardar las formas.

—Disculpe —les dijo a los últimos, una pareja que se aferraba a su sitio como si hicieran cola para las rebajas de invierno.

Mostró su placa y se coló bajo la cinta. Un uniformado le señaló unas escaleras que parecían conducir a un primer piso. Otro la dirigió hacia la primera puerta de la izquierda.

Keats se quedó esperando el saludo habitual de Bryant. Lo normal era que los dos se pasaran uno o dos minutos tomándole el pelo a Kim, pero Bryant no dijo ni pío. Se limitó a posar la mirada más allá del médico forense, así que Keats se quedó mirando a Kim, quien no hizo más que encogerse de hombros, pues del mal humor de su compañero sabía tanto como el médico.

Keats por fin se hizo a un lado y vieron una habitación bañada de rojo.

El agudo olfato de Kim ya había detectado el olor metálico de la sangre. Percibía su tufo dulzón flotando alrededor, adhiriéndose a su ropa y a su pelo. Se quedaría con ella todo el día. Pero el olor no la había preparado para semejante cantidad. Traspasó el umbral.

—La Virgen —murmuró.

La sangre había salpicado las paredes, el techo y la ventana que estaba más cerca de la cama. Sobre esta yacía una joven con un corte de ocho centímetros en la garganta.

En el lado derecho del torso, la mano extendida sujetaba un cuchillo. Además de las salpicaduras por toda la habitación, un río de sangre descendía desde la herida hasta el esternón y rodeaba su larga cabellera rubia. Apuntaban al techo sus ojos azules, fríos y vacíos, desde un rostro sin arrugas que, a pesar de lo exangüe de la tez, era bello.

Kim apartó la mirada un momento.

—¿La carótida? —preguntó.

Keats asintió con un movimiento de cabeza.

—Es obvio que sabía dónde cortar y que pretendía suicidarse.

Kim podía entender ese razonamiento. No era el primer suicidio que asistían juntos, pero sí el primero con un tajo en el cuello. Eran más comunes las sobredosis, los ahorcamientos y los cortes en las muñecas; en algunos casos, se trataba de pedidas de auxilio; en otros, de intentos definitivos de acabar con la vida, pero nunca había visto algo tan definitivo como esto. Si sabías dónde estaban las arterias carótidas y tenías decidido clavarte un cuchillo en una de ellas, no esperabas que nadie viniera a salvarte en el último instante.

—¿Cuánto tiempo? —preguntó Kim.

—Yo diría que la hora de la muerte...

—No, quiero saber cuánto ha tardado en morir —corrigió mientras rodeaba el cuerpo.

La habitación estaba escasamente amueblada. Había solo una mesilla de noche, a la izquierda de la cama de matrimonio, con una lámpara encima. Bajo la sangre, se veía una colcha blanca de algodón estampada con margaritas. En el alféizar de la ventana había una vela Jo Malone aún envuelta en celofán.

—Un par de minutos —dijo Keats—. Tras el borbollón inicial, el cuerpo tarda poco en desangrarse. Perdería la consciencia antes de que su corazón se detuviera.

Kim asintió y volvió a los pies de la cama. Observó la apacible expresión del terso rostro de la muchacha.

«¿En qué estarías pensando durante esos instantes? —se preguntó—. ¿Estabas asustada? ¿Aliviada?, ¿contenta con tu decisión?».

Sabía que nunca descubriría las respuestas.

—No hay señales de lucha ni de que la entrada haya sido forzada —dijo Bryant desde atrás. Kim ni siquiera había notado que su compañero había salido de la habitación para hacer esas comprobaciones. Ella echó un último vistazo al cadáver: desde los pies descalzos, los pantalones de algodón y la camiseta hasta la salpicadura de sangre de la mano derecha.

—¿Quién ha dado la alarma? —preguntó.

—La mujer de abajo. Ha sacado a su perro al jardín, a las ocho de la mañana, antes de salir a trabajar. Al levantar la vista ha visto la sangre en el cristal, ha llamado a la puerta y después a la policía. Cuando los agentes han llegado, el casero ya estaba aquí. Es quien los ha dejado entrar —respondió Keats.

—¿La puerta estaba cerrada? —quiso confirmar ella.

—Eso ha dicho el casero. Calculo que la muerte se produjo entre las nueve y las once de anoche. —Kim asintió ante la información—. ¿Estás lista para ratificar que ha sido un suicidio, inspectora? —preguntó Keats. Sabía que, antes de registrar el dato, los dos tenían que estar de acuerdo. El médico aún tendría que hacer una autopsia completa en el laboratorio, tal como mandaban las leyes forenses para los casos de suicidio, pero no buscaría pistas para Kim. La relación de la detective con la víctima terminaría aquí.

—¿Cómo se llamaba?

—Samantha Brown —respondió Bryant desde la puerta—. Veintiún años.

En su mente, Kim pasó lista.

No había señales de lucha. Nadie había forzado la puerta para entrar. El piso estaba cerrado. Para los observadores, el método era obvio y estaba al alcance de la víctima.

Kim contempló el rostro sin vida. «Bueno, Samantha, si esto era lo que querías de verdad, espero que por fin te hayas liberado de tu dolor y no sufras más», pensó.

—Inspectora, ¿estás lista para hacer tu declaración? —repitió Keats.

Ella respiró hondo.

—Sí, Keats, estoy lista para ratificarlo. Ha sido un suicidio.

Capítulo 2

Kim salió del edificio al cálido sol de principios de septiembre. Muchos curiosos se habían disgregado. Supuso que, a solo un par de días del comienzo de las clases, los espectadores habían tenido que volver a su vida cotidiana, a trabajar o a comprar los nuevos uniformes escolares.

Pero bufó cuando, una vez dispersa la masa, quedó de relieve alguien que no tenía tales obligaciones.

—Oiga, inspectora, ¿tiene...?

—Ya te he visto, Frost, y por eso voy hacia el otro lado.

Con Tracy Frost, la reportera local del The Dudley Star, Kim había tenido momentos de entendimiento a lo largo de los años, pero, para la detective, esa mujer siempre sería una periodista en busca de una historia jugosa.

—Entonces, ¿es verdad que...?

—Frost —dijo Kim. Al detenerse en seco, le provocó a la reportera un sobresalto—. ¿Cuántas veces me has acosado al salir de un sitio?

—Unas cuantas.

—¿Y cuántas veces te he ofrecido algo que hasta tú podrías estirar para convertir en un titular de prensa?

—Ninguna —admitió—. Pero yo ...

—Y eso no va a cambiar hoy —dijo antes de continuar con su camino—. Pero no dudes en preguntarle a Bryant —le soltó por encima del hombro—, porque está de humor para hablar contigo.

—Detective sargento Bryant, ¿puede decirme...?

—Supongo que eres impermeable a las sátiras, Frost —dijo Bryant en voz baja. Acababan de llegar a la puerta de su Astra Estate.

Tracy Frost se revolvió la melena rubia y se alejó volando sobre sus tacones de diez centímetros.

Sin poder evitarlo, Kim recordó la melena rubia enmarañada de sangre que acababa de ver. Se sacudió la imagen. Ya no había nada que hacer para ayudar a Samantha Brown.

Se oyó el zumbido del teléfono de Bryant al mismo tiempo en que Kim sentía el suyo vibrar en el bolsillo.

—El pariente más cercano de Samantha —la informó Bryant mientras ella se desplazaba hasta el mensaje de Stacey—. Espero que el sargento local pase...

—Iremos nosotros —dijo Kim. Informó a su compañero de que la casa de los padres de la chica estaba a menos de tres kilómetros.

Bryant giró la muñeca y consultó su reloj. Eran casi las once. Su medio turno debía terminar a la una. Ese movimiento enfadó a Kim.

—Bryant, sé que hoy me estás dedicando algo de tiempo, pero, por ahora, sigues en el trabajo. Hay una pareja de padres cuyas vidas quedarán destrozadas porque están a punto de enterarse del suicidio de su hija de veintiún años. Es una noticia que, de verdad, creo que deberíamos darles nosotros, pero solo cuando te hayas asegurado de que dispones de tiempo suficiente.

Él no la miró ni se disculpó por haber sido tan insensible. En vez de eso, le habló en el mismo tono en el que le había hablado a Tracy Frost.

—Sí, jefa, por supuesto que tengo tiempo.

Capítulo 3

Kim comprendía lo irónico de su poca tolerancia a las personas que estaban de mal humor. Ella misma fluctuaba siempre entre la agresividad y la hostilidad. Era su estado natural. Cualquier calidez le requería mucha planificación, esfuerzo y cafeína.

Por eso había optado por mantener la boca cerrada durante el corto trayecto hasta la casa de los padres de Samantha Brown. Como no podía confiar en sí misma para decir algo positivo, lo mejor era callarse.

No era la primera vez que Bryant estaba de malas. Ocurría solo un par de veces al año y, por lo general, el asunto quedaba olvidado al día siguiente.

Detuvo el coche en Sedgley, frente a una casa unifamiliar. Adornaba la entrada, a la derecha de la puerta principal, una maceta de medio barril cargada de fucsias.

Kim pulsó el timbre y se volvió a su colega.

—Yo hablo.

Él asintió con la cabeza. La puerta se abrió y apareció un hombre delgado y rubio, vestido con pantalones negros y camisa de cuello abierto. Sobre su cabeza descansaban unas gafas de montura al aire.

Kim le mostró su identificación.

—¿Señor Brown? —preguntó.

Él asintió con movimientos lentos mientras se bajaba las gafas para ver mejor.

Su rostro se arrugó de preocupación. Se preguntaba qué hacían esos dos agentes de la Policía en su puerta.

—Detective inspectora —dijo.

—¿Podemos entrar? —preguntó ella.

—Por supuesto. —El hombre señaló la segunda puerta a la izquierda.

Kim entró en lo que, sin duda, era el despacho. Había una mesa de dibujo de tamaño A1 y, enfrente, un taburete de respaldo alto. Sobre la mesa había dos bocetos, uno al lado del otro. Vio, sobre un viejo escritorio de pino, un ordenador Apple de alta gama y un cuaderno abierto. La silla de brazos estaba un poco retirada. A la izquierda, frente a una pared de estanterías, había un sofá de tres plazas. Supuso que el hombre era arquitecto y que trabajaba en casa.

—Por favor, siéntense —dijo él, y señaló el sofá.

Kim tenía la sensación de que estaba convencido de que podría evitar las posibles malas noticias mostrando buenos modales.

Se sentó. Inmediatamente después de que el hombre ocupara la silla de brazos y se volviera hacia ellos, Bryant también se sentó.

—Señor Brown, ¿su esposa...?

—Myles, por favor —pidió.

Kim no se sentía cómoda llamando a las personas por sus nombres de pila, pero, dadas las noticias que estaba a punto de darle, decidió acatar ese deseo.

—Bien, Myles, necesito hablar con usted y con su...

Cerró la boca en cuanto se abrió la puerta del estudio.

—Cariño, no consigo localizar a...

La recién llegada dejó de hablar. Al levantar la mirada del teléfono, había descubierto a quienes estaban allí sentados.

Kim supuso que era la señora Brown y que quien no le contestaba al teléfono era su hija, Samantha. Se esforzó por contener las náuseas.

Myles se puso en pie e hizo señas a su mujer para que se sentara.

—Son detectives, Kate —dijo.

Ella accedió. Sostenía el teléfono en la mano, aunque sin fuerzas.

—¿Se trata de Sammy? —preguntó, temblorosa.

Kim se dio cuenta de que esos serían los últimos momentos normales que viviría esa pareja antes de tener que reconstruir su vida en torno a la pérdida de su hija.

Tenía delante dos rostros llenos de miedo y expectación. Sin embargo, en cuanto dijera las palabras, en cuanto lo supieran, esas personas desearían volver a ese instante o a cualquier momento anterior.

—Señor Brown, señora Brown, me temo que tengo terribles noticias sobre su hija. —Myles se apretó contra su esposa y le agarró la mano—. Siento tener que comunicarles que Samantha se suicidó anoche.

Con esas palabras flotando en el aire, por encima de su aceptación, las expresiones de los dos seguían inmutables.

Kim no dijo nada. Aguardó.

Kate Brown negó lentamente. Con la mano extendida, les mostró el teléfono.

—No, miren, acabo de dejarle un mensaje. Volverá a llamar. Han metido la pata. Verán, volveré a intentarlo —dijo la mujer, desesperada, y el teléfono se le escapó de las manos temblorosas.

Myles se agachó para recoger el aparato. Cuando se irguió, Kim vio que los ojos se le estaban llenando de lágrimas. Él ya había aceptado la verdad.

—Lo siento, señora Brown, pero no va a cogerle la llamada. Venimos de su piso.

Kate Brown se puso de pie.

—No la creo. Lléveme allí ahora mismo. Se lo voy a demostrar. —Se volvió a su marido—. Myles, coge el coche y... —Dejó de hablar al ver la cruda emoción en sus ojos. Frunció el ceño y volvió a negar—. No les creerás, ¿no, Myles?

Él asintió con un movimiento de cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Atrajo a su esposa.

—Mi bebé, mi bebé —gimió ella. Myles la estrechó aún más; pero ella se apartó y miró a su marido a la cara por última vez.

Él movía la cabeza de arriba abajo.

—Se ha ido, amor.

—Pero dijiste que estaba lista para quedarse...

—Calla, cariño —le dijo, y la atrajo de nuevo hacia su pecho.

Apoyó la mandíbula en la cabeza de su esposa mientras las lágrimas aún corrían por sus mejillas.

La mirada atormentada del señor Brown se encontró con la de la detective, al otro lado de la habitación.

—¿Cómo...? O sea...

Kim levantó las manos.

—Alguien vendrá a hablar con ustedes más tarde. Por ahora, cuídese y cuide de su esposa. —Los detalles llegarían pronto. Al igual que la necesidad de identificar el cuerpo. Kim se levantó. Bryant hizo lo mismo—. Encontraremos la salida. Por favor, acepten nuestras más profundas condolencias.

Eran palabras convencionales, pero sinceras.

Cuando llegaron a la puerta, Myles habló:

—Una cosa más, oficial, solo una. Hay algo que tengo que saber. ¿Sufrió?

Kim pensó en los pocos minutos después del corte, en los momentos en que la sangre abandonaba el cuerpo de la chica. Largos momentos llenos de miedo antes de la inconsciencia.

Recompuso sus facciones y respondió:

—No, señor Brown, Samantha no sufrió en absoluto.

Capítulo 4

Kim se bebió lo que quedaba del café y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Los acontecimientos de la mañana se repetían en su mente una y otra vez.

Bryant por fin se había ido. Stacey y Penn estaban rematando el papeleo de una agresión grave que habían resuelto el día anterior para el Servicio de Protección de Menores. Kim debería estar revisando los tres nuevos casos que habían aterrizado en su escritorio y, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza el rostro de Samantha Brown.

Todo en la escena estaba como debía estar. Keats no había dudado ni un instante; ella, tampoco.

Cogió uno de los tres nuevos expedientes. Ese era el problema cuando trabajabas casi siempre en asesinatos: veías actos criminales por todas partes. «Gajes del oficio», pensó, y abrió la carpeta.

Pero Kate Brown había dicho que Samantha estaba lista para algo, aunque no era eso lo que había despertado su interés, sino que Myles Brown interrumpiera a su mujer.

Cerró la carpeta que tenía delante. En su cerebro ya comenzaba a formarse una pregunta. Esta mañana, había observado la escena con atención; pero ¿se había fijado bien? ¿Lo bastante bien?

Capítulo 5

Bryant no podía deshacerse de la sensación que lo atormentaba desde que había abierto los ojos esa mañana. Sabía que había sido brusco con la jefa, pero su mente estaba concentrada en el proceso que iba a tener lugar en una hora.

Había pasado por ese proceso muchas veces a lo largo de los años, pero la sensación de que el de ese día iba a ser diferente le provocaba un nudo en el estómago.

Se trataba del asesinato de Wendy Harrison, el caso que había cambiado su vida.

Cuando tenía veintiséis años, ya como agente de policía, había sido el primero en llegar al lugar de la brutal violación y asesinato de una chica de quince años que llevaba desaparecida cuarenta y ocho horas. Ni antes ni después ningún otro caso lo había conmocionado tanto como la horrenda escena que vio al vigilar el cadáver de Wendy Harrison.

Durante los tres cuartos de hora que estuvo esperando a que acudiera el Departamento de Investigaciones Criminales, le había prometido a la joven que encontraría a ese cabronazo y que lo detendría, aunque fuera lo último que hiciera.

Después de caminar alrededor del cadáver, el detective encargado le había pedido que se marchara. Le había dado la orden de que volviera a la comisaría a completar su informe.

Al salir de ahí, Bryant sintió que abandonaba a la chica, que rompía su promesa, aunque no estaba en sus manos hacer más; aunque eso no había impedido que el rostro de Wendy lo persiguiera en sueños durante semanas.

Y ese sentimiento de incompetencia lo había impulsado a unirse al Departamento de Investigaciones Criminales. Quería ser quien realizara las detenciones, quien siguiera la pista de los delincuentes, no quien vigilara el cadáver antes de que lo expulsaran de la escena.

Había seguido de cerca el caso. Los detectives habían atrapado al culpable, pero tendrían que haberlo hecho antes de que el asesino tuviera la oportunidad de volver a atacar. Peter Drake, antes de que por fin lo pillaran, se había cobrado otra víctima.

Así que, después de haber defraudado a Wendy Harrison, Bryant se había prometido que no volvería a ocurrir.

A lo largo de los años, y a intervalos regulares, le habían pedido que aportara su granito de arena, como estaba haciendo ese día, para asegurarse de que Peter Drake no volviera a ver la luz del sol.

Capítulo 6

Penn metió tercera en su tartana oxidada.

—¿Seguro que ha pasado la ITV? —preguntó Kim.

—Le toca el mes que viene, jefa, pero sé que me dará motivos de satisfacción.

La guantera se abrió sobre las rodillas de Kim.

—He visto escenas del crimen con mejor aspecto —observó ella.

—Sí, pero este viejo no me va a defraudar. Hemos tenido grandes experiencias juntos —dijo él, y golpeó el volante.

Kim sospechaba que esa cafetera pronto acabaría en el desgüace, pero no sería ella quien le diera la noticia a Penn.

—En la siguiente, a la izquierda —dijo, ya cerca del centro de Dudley y a la derecha de inmediato —añadió. En el lado izquierdo, algo chirrió en señal de protesta.

Penn se detuvo detrás del único coche de la Policía que permanecía allí. La furgoneta de Keats había desaparecido, la ambulancia se había ido y la cinta del cordón ya había sido retirada. Los curiosos estaban de regreso a sus asuntos, olvidadas ya las emociones del día. Este acontecimiento tan devastador había cambiado la vida de los padres de Samantha, pero, para los vecinos, no era más que un tema de cotilleo pasajero.

El coche patrulla estaba aparcado junto a la furgoneta Ford Escort del casero. Kim esperaba que el hombre aún estuviera por allí.

Mientras se acercaba a la entrada, el vigilante le dirigió una mirada interrogativa.

—¿Señora?

—Solo quiero echar otro vistazo —explicó. El policía se hizo a un lado. Le habrían dicho que no dejara entrar a nadie más que al personal de limpieza.

—No pasa nada —le aseguró ella—. Si ves al casero, dile que me gustaría hablar con él.

El agente asintió y se llevó la mano a la radio que llevaba en el chaleco.

Kim subió las escaleras de dos en dos. Penn la seguía de cerca.

—No hay ningún problema —dijo al segundo agente, que custodiaba la puerta del piso—. Tu colega de abajo te está informando de que estoy aquí.

El agente se hizo a un lado para dejarla entrar.

Kim no se había percatado de lo pequeño que era el apartamento.

Al pasillo sin ventanas daban tres puertas. Ella sabía que la de la izquierda conducía al dormitorio, la de la derecha daba a la cocina, y la del fondo, al salón.

Se dio la vuelta y cerró la puerta principal. Vio que tenía dos cerraduras distintas: una de pestillo, a la altura de los ojos, de las que se bloqueaban automáticamente al cerrar. La otra, colocada por su cintura, era de llave. Las inspeccionó de cerca y no encontró daños en ninguna. Tal como Bryant le había dicho.

—Jefa, ¿hay algo que quieras que haga? —preguntó Penn.

—Solo observa —dijo ella, y entró en la cocina.

El espacio estaba amueblado con armarios blancos sencillos y baratos, y un fregadero de acero inoxidable. En la pared, junto a la ventana, había una caldera nueva.

La cocina parecía funcional, aunque parca, sin ningún toque personal. No había cacharros en las superficies ni cuadros en la pared que se identificaran con la residente. Cerca del fregadero había una taza blanca y un plato a juego con dos trozos de corteza de pan, sobras de un bocadillo.

—No se parece a mi cocina —comentó Penn desde la puerta—. No queda un hueco libre en la encimera —miró a su alrededor—, y eso que la mía es más grande que esta.

No era que Kim pasara mucho por la cocina, pero su propio espacio estaba lleno de trastos que no se molestaba en guardar, cosas que se habían acumulado con el tiempo: un par de pilas de repuesto, un libro de cocina que la detestaba, estropajos que había utilizado para limpiar piezas de motocicleta y otros que no tenían sitio, pero sobre los que pasaban sus ojos varias veces al día. En esta habitación había una clara ausencia de cacharros.

Fue al salón. De nuevo, un espacio reducido, dominado por un sofá de dos plazas y un sillón solitario. En un rincón, sobre un mueble de cristal, había un pequeño televisor. Kim buscaba enseres personales, cualquier cosa que Samantha Brown hubiera dejado allí, pero no encontró nada.

Penn, que iba de un lado al otro por el pequeño salón, comentó:

—Es como si nunca hubiera visto este lugar como una casa.

Y eso era, ni más ni menos, lo que Kim estaba pensando. ¿Habían desplazado a Samantha de algún modo? ¿Se había sentido sola? ¿Eso la había llevado a quitarse la vida?

Volvió al dormitorio y se paró en la puerta. Quizás por el recuerdo de esa mañana, quizás por el área limpia en forma de cuerpo que había quedado en las sábanas después de retirar el cadáver, aún veía a Samantha Brown allí tumbada.

Mientras trataba de precisar qué la había llevado de vuelta, sonaron pasos en el pasillo.

Le tendió la mano un hombre bajo y fornido vestido con un mono. Ella desvió la mirada cuando la mano volvió a caer al costado.

—Soy Raymond Crewett, el casero.

Kim regresó al pasillo.

—¿Ha sido usted quien ha dejado entrar a la policía en el piso? —preguntó.

—Sí, he sido yo.

—¿Y ha tenido que abrir las dos cerraduras?

Él empezó a asentir.

—Sí, sí, yo...

Cerró la boca y frunció las cejas. Sacó el juego de llaves maestras y pareció hacer un repaso mental de sus acciones.

—Espere, no creo que lo haya hecho. Abrí el pestillo de arriba y luego probé la puerta, y se abrió. Pero la mayoría de la gente no...

—Gracias, Raymond. Si necesito algo más, lo avisaré.

—¿Tiene alguna idea de cuándo...?

—No —respondió, lacónica. No sabía cuándo podría recuperar su piso el casero.

Lo que el hombre acababa de decir no aliviaba lo que Kim sentía en el estómago. Sí, mucha gente olvidaba girar la llave en la segunda cerradura, pero no las mujeres jóvenes y solteras que vivían solas.

Raymond, mientras se alejaba, murmuraba algo sobre unos canalones que había que reparar.

—¿Crees que alguien más estuvo aquí? —preguntó Penn.

—Lo que creo es que no es imposible —dijo Kim, y volvió a la puerta del dormitorio.

Él pasó a su lado, entró en la habitación y se detuvo en el alféizar de la ventana.

—Nunca había visto algo así —dijo—. Alguien cortándose la garganta. Las muñecas, en la bañera, pero nunca esto.

La reacción de Penn ante la escena no calmaba la inquietud que Kim sentía en las entrañas. Había vuelto para cerciorarse de que Keats y ella habían acertado, pero el efecto era el contrario.

—Bonita vela —dijo Penn—. Y cara. A mamá le encantan. Se compra una al año.

—Penn, cállate —dijo.

—De acuerdo, jefa —dijo él, sin dejar de mirar a su alrededor.

Kim estaba haciendo una lista mental de las cosas que no encajaban: no había habido ninguna preparación, ninguna ceremonia. No había ninguna nota. Las cortinas estaban abiertas de par en par, cuando debería haber sido algo privado. ¿Y el lugar? ¿Por qué no en la bañera? Por alguna razón, la gente que se suicidaba no quería liarla. El plato y la taza en la cocina. ¿A quién podría apetecerle un tentempié sabiendo que estaba a punto de degollarse?

Y que solo hubiera que abrir una de las cerraduras de la entrada. Justo la que se habría encajado sola si alguien hubiera salido.

Y ahí estaba esa vela, envuelta en celofán. Era una de esas que uno compra para regalar. En un piso tan austero, donde no había más objetos personales, ¿por qué una sola vela tan cara?

—Penn —dijo imperiosa.

—Sí, jefa.

—Llévame de vuelta a la comisaría. Ahora.

Capítulo 7

—Por supuesto que no —dijo Woody, sacudiendo la cabeza.

—Pero, señor, tenemos que comenzar una investigación completa de inmediato.

Penn había conducido como un demonio para llevar a Kim de vuelta a la comisaría lo antes posible. Y ella le había contado todo a Woody. Incluso le había pedido que diera instrucciones a Keats para que practicara de inmediato la autopsia de Samantha Brown. Debían hacerla de todos modos, solo que, en ese momento, Samantha Brown estaba clasificada como poco urgente. Y, aunque el retraso podría significar uno o dos días como mucho, Kim no tenía tanto tiempo que perder.

—Aunque hubiese habido pruebas importantes, han desaparecido en el momento en que tú y Keats habéis declarado que era un suicidio. No se han tomado fotos de la escena del crimen ni seguido los protocolos forenses, por no mencionar que Keats ya ha limpiado el cuerpo para su identificación, con lo que cualquier cosa de valor habrá quedado destruida.

—Pero podría haber...

—Stone, no voy a ceder. Si había algo con valor probatorio, estaba por fuera del cadáver. La causa de la muerte es indiscutible. Y aunque estuvieras en lo cierto, y no estoy convencido de que lo estés, has perdido la ocasión de examinar el cuerpo de Samantha Brown en la primera oportunidad.

Kim maldijo en voz baja.

—Señor, de verdad, necesitamos reclasificar la forma de muerte.

—Lo haremos en cuanto me des una razón real. No haremos que los padres pasen por esto, Stone. —Hizo una pausa y la miró—. Si de verdad crees que se ha cometido un error, investiga, pero hazlo con mucha sutilidad.

Kim asintió.

Después de todo, sutilidad era su segundo nombre.

Capítulo 8

Bryant entró en el aparcamiento diez minutos antes de la hora. De inmediato notó que había sido el primero en llegar.

La prisión de Su Majestad Hewell estaba situada en Tardebigge, en Worcestershire. Con una capacidad para unos mil cuatrocientos reclusos de diversas categorías, prestaba servicio a las zonas de Worcestershire, Warwickshire y West Midlands. La prisión tenía lo suyo en hacinamiento y drogas, problemas que habían quedado de manifiesto cuando, al rodarse un documental sobre la vida silvestre en los campos adyacentes, la cámara había captado cómo se producía el contrabando.

Y ese sitio había sido el hogar de Peter Drake durante los últimos veintiséis años.

Bryant apagó el motor y se apoyó en el respaldo del asiento. De haber seguido fumando, ya tendría en la mano un cigarrillo encendido.

Diez minutos por delante. La ansiedad atenazándole el estómago. Joder, probablemente ya se habría fumado dos, uno tras otro.

A falta de algo mejor que hacer, golpeteó el volante con la palma de la mano. Mientras tanto, echaba vistazos por el aparcamiento, en busca del vehículo que esperaba.

A Richard Harrison lo había conocido en el funeral de Wendy. Bryant se había quedado en el fondo de la capilla ardiente para que nadie reparara en su presencia. Solo que no había pasado inadvertido. Cuando iba de camino a su coche, Richard se le había acercado para preguntarle por qué había asistido al funeral.

Y a ese hombre destrozado, que acababa de enterrar a su hija, Bryant le había explicado cuál había sido su papel en el asunto. Después, durante el juicio, en la lectura de su declaración, lo había visto luchar contra las lágrimas. Y Richard Harrison, a pesar de todos sus esfuerzos, había terminado por echarse a llorar. Hoy, el asesino estaba tras la seguridad de las rejas, cumpliendo una condena de cuarenta y cinco años. Bryant había seguido adelante, con la esperanza de que Wendy estuviera descansando en paz.

Y así había sido hasta diez años antes, cuando, al terminar el turno, vio que Richard Harrison lo esperaba a las puertas de la comisaría de Sedgley.

No lo había reconocido de inmediato. Era la mitad del hombre que había sido, tanto en estatura como en circunferencia. Su pelo era mucho más gris de lo que Bryant recordaba. Ante un café, Richard le había explicado que Peter Drake, el asesino de Wendy, había solicitado la libertad condicional tras haber cumplido quince años. También le había confiado que su matrimonio había terminado por romperse y que estaba divorciado. A lo largo de la conversación, Bryant había deducido que la causa principal de la ruptura había sido la incapacidad de Richard para seguir adelante tras la muerte de su única hija. El hombre había perdido el contacto con sus amigos y, después, debido a su bajo rendimiento, había perdido el trabajo. Ni la casa ni la mujer le habían durado mucho más.

Bryant lo comprendía. Sabía que cada uno sanaba a su propio ritmo, que cada uno tenía que permitirse su propia recuperación y que Richard debía encontrar una nueva forma de seguir adelante; pero también sabía que, si su propia hija hubiera sufrido el mismo calvario que Wendy, quizás él tampoco se habría recuperado nunca. Los dos, Richard y Bryant, eran padres de hijas únicas.

—Era una niña de papá —le había explicado Richard—. Si algo le sucedía, corría a los brazos de papá. Si necesitaba una tirita o un cuento para dormir, era papá quien lo mejoraba todo. Pero papá no pudo hacerlo aquella vez —había susurrado Richard a su bebida. Y eso, a Bryant, casi le había roto el corazón.

Sabía que otros padres tenían la oportunidad de enmendar los errores que creían haber cometido. De alguna manera, las personas con más de un hijo tenían la oportunidad de compensar a través de un hermano, de hacer las cosas de otra manera la segunda vez. Richard nunca haría las paces con Wendy. Sentía que le había fallado, y nunca se lo perdonaría.

Para ayudarlo, Bryant había hecho un par de llamadas a la prisión y a un amigo que tenía en la Junta de Libertad Condicional. Este le dejó claro que Peter Drake no iría a ninguna parte. Su mal comportamiento y sus episodios violentos contra los funcionarios de la cárcel habían descartado su liberación anticipada.

Pero las cosas habían cambiado hacía cinco años, cuando, supuestamente, el hombre había encontrado a Dios. Desde entonces, no se había metido en líos.

Ahora, cada audiencia de libertad condicional conllevaba más riesgo, más del que habría hecho que Bryant se sintiera cómodo.

Hacía dos años que Richard le había pedido que lo acompañara a la audiencia. Como pariente más cercano de Wendy, se le permitía asistir y llevar a una persona para que lo apoyara.

En el pasado, Bryant siempre había confiado en la Junta de Libertad Condicional. Era un organismo independiente formado por doscientos cuarenta y seis miembros y ciento veinte empleados de apoyo que realizaban evaluaciones de riesgo de cada individuo. Ellos eran quienes determinaban si el reo podía ser devuelto a la comunidad en condiciones de seguridad.

Y Bryant también sabía que la seguridad pública era la prioridad y que, cada año, el Ministerio de Justicia remitía a la Junta unos veinticinco mil casos. Las evaluaciones de riesgo se basaban en un expediente de pruebas detalladas junto con indicios aportados en una vista oral. Los miembros de la Junta procedían de un amplio círculo de profesiones y eran nombrados por el ministro de Justicia.

A Bryant, las estadísticas le decían que, entre 2018 y 2019, solo el 1,1 % de los delincuentes puestos en libertad habían vuelto a cometer delitos graves. Era un porcentaje pequeño, pero, al fin y al cabo, no era de cero, y eso solo demostraba una cosa: que la Junta de Libertad Condicional cometía errores.

Mientras el coche de Richard Harrison entraba en el aparcamiento, Bryant rezaba para que Peter Drake no fuera uno de ellos.

Capítulo 9

Myles ayudó a su esposa a meterse en el coche. No tenía ni idea de cómo habían llegado hasta el aparcamiento.

En el momento en que ella había visto a su hija tumbada en aquella camilla del mortuorio, su rostro era hermético. No había llorado, ni siquiera sollozado. De hecho, no había emitido un solo sonido desde entonces.

Myles había sentido el impulso de extender la mano hasta la sábana blanca, que llegaba a la barbilla de su hija, y moverla para evitar que se asfixiara. Sammy siempre había rechazado cualquier cosa que le apretara el cuello. Tuvo que recordarse a sí mismo que ya no podía sentir nada, y ahora también sabía lo que la sábana pretendía ocultar. No quiso ver la herida que su propia hija se había infligido.

Se inclinó hacia al interior del coche y habló:

—Cariño, solo necesito ir al baño —dijo.

La mujer apenas movió la cabeza en señal de asentimiento, su mirada seguía fija al frente.

Myles cerró con suavidad la puerta del coche y caminó hacia el edificio principal.

Tenía la impresión de que podía deshacerse de la sensación de ahogo que sentía en el estómago, aunque sabía que lo acompañaría durante mucho tiempo.

La decisión de Samantha de suicidarse no le provocaba la misma conmoción que a su esposa. La chica había pasado por mucho, y, sí, él la había considerado lo bastante fuerte como para que intentara vivir sola. Cargaría con ese error el resto de sus días. Sin embargo, una vocecita hablaba en su interior. Si estaba tan decidida a acabar con su vida, ¿el lugar habría cambiado algo las cosas? En casa no habrían podido tenerla bajo arresto domiciliario ni vigilada las veinticuatro horas. Ella habría encontrado la manera.

Myles era consciente de que su mujer apenas lo miraba desde que la detective les había dado la noticia. Algo en él trataba de liberarse de toda la emoción contenida, de la pena, la ira, la injusticia; incluso del dolor; pero no quería hacerlo, no podía. Sabía que su mujer no tenía más derecho a sus propios sentimientos que él, pero aceptaría el silencio acusador. Estaría preparado para cuando llegara la furia. Estaría preparado para las lágrimas incontrolables, una vez que la mente de su esposa abriera las compuertas y la verdad terminara por filtrarse. Pero lo que no podía hacer era derrumbarse, no podía permitírselo. No podía permitir que la pena se lo tragara entero. Aún quedaba mucho por hacer. Y sus acciones, de cara al futuro, ahora eran más importantes que nunca.

Entró en la recepción del hospital, pasó por delante del mostrador y se ocultó del coche, aunque sabía que ella no lo estaría mirando.

Buscaba un lugar más o menos privado, a lo largo del pasillo, cuando lo asaltó una idea.

Samantha había estado en el centro de casi todas las conversaciones que él y su esposa habían tenido en los últimos tres años. Ahora se había ido. El vacío que dejaba nunca podría llenarse.

Inspiró hondo y sacó el teléfono: ese era el verdadero motivo por el que había pedido a su mujer que se quedara en el coche.

Se desplazó por la pantalla hasta el contacto que estaba buscando y se giró hacia la pared. Como era de esperar, saltó el buzón de voz. Aguardó. Tomó otra bocanada de aire.

—Sammy ha muerto —dijo, y colgó.

Capítulo 10

—Samantha Brown —dijo Stacey con la mirada fija en la pantalla—. Veintiún años, hija de Myles y Kate Brown, nacida en julio del noventa y nueve. Formó parte del equipo de gimnasia de la escuela y, más tarde, del de netball. Terminó el insti hace cinco años y asistió a la Universidad de Dudley, donde estudió Diseño Gráfico. Parece haber tenido una gran vida social: muchos amigos, pero ningún novio serio. Prácticamente estudiaba y salía de fiesta al mismo tiempo.

—¿Una vida universitaria normal, entonces? —comentó Penn.

Kim escuchaba a medias mientras hacía clic en el botón de actualizar de su correo electrónico. Keats la había cuestionado cuando le pidió las fotografías del cadáver, tanto las tomadas en el lugar de los hechos como las posteriores. Le había asegurado que solo las quería para su informe. Así que el médico forense había accedido a enviárselas. Terminó la llamada tan pronto como pudo para eludir más preguntas del astuto patólogo. Si de verdad lo conocía tan bien como creía, él mismo estaría estudiando esas fotos ahora mismo, preguntándose si se habrían equivocado.

—Samantha era activa en casi todas las plataformas sociales, pero parece que su favorita era Instagram, hasta...

—Espera, Stace —la interrumpió Kim. Acababa de llegar el correo electrónico de Keats.

Ojeó las diez fotos que le habían enviado. Buscaba cualquier cosa sospechosa, cualquier detalle fuera de lugar. Algo que pudiera llevarle al jefe.

En ese momento, no tenía nada más que una vela, al parecer, regalada; la falta de ceremonia y planificación, la posibilidad de que alguien más pudiera haber estado en el piso y su propia naturaleza suspicaz. Y el jefe ya la había callado por basarse en esas cosas. Necesitaba algo para convencerlo de que la dejara investigar bien la muerte de Samantha.

Arrastró el ratón por las fotos.

La postura.

El cuchillo.

La sangre.

La mano.

Mierda, allí no había nada que no siguiera bien presente en su memoria.

Empezó de nuevo.

—Lo siento, Stace, continúa.

—Solo iba a decir que todo lo relacionado con la presencia de Samantha en Internet es lo que cabría esperarse. Todo bastante normal, como ha dicho Penn, excepto por una cosa.

—¿Cuál? —preguntó Kim mientras su teléfono le mostraba la última imagen de la colección: la mano.

—Todo está ahí, pero lo dejó hace tres años. Desde entonces, no ha vuelto a publicar nada.

Kim levantó la cara.

—¿Tres años?

Stacey asintió.

Insólito, pero con eso no conseguiría que Woody cambiara de opinión.

—Bien, Stace, buen trabajo, pero voy a necesitar... —Dejó de hablar cuando su mirada volvió a la foto de la mano. Algo acababa de llamarle la atención. Era como si lo estuviera contemplando por primera vez.

Giró el teléfono y miró la foto desde todos los ángulos.

—Stace, sigue indagando, y, Penn, tráeme ya un bolígrafo rojo y una regla.

Capítulo 11

Britney metió la mano en la mochila y sacó los últimos folletos. En cuanto estuvieran repartidos, podría irse a casa.

El recuerdo de cuando había empezado ese trabajo la hizo sonreír. En su tercer día, había salido de la universidad antes de tiempo, puesto que las nubes de tormenta, que habían estado amenazando toda la jornada, se habían desatado en truenos, relámpagos y lluvias torrenciales. Había regresado a casa con la mochila medio llena de folletos, la ropa empapada como plástico derretido y el pelo chorreando. Le habían explicado entonces que no podía abandonar su puesto de trabajo por un poco de mal tiempo. Y ella se había planteado alegar que la tormenta había durado casi tres horas, pero, en realidad, entendía el fondo del asunto: su trabajo era demasiado importante para marcharse a la primera de cambio. Su familia dependía de ella. Juró que no volvería a defraudarlos.

Al día siguiente, su mochila contenía los trescientos folletos del día, además de los de la jornada anterior. Desde entonces, nunca había vuelto a casa antes de hora.

Como tantas otras veces, se sintió abatida al ver tantos panfletos tirados por el suelo; estropeados y pisoteados; desechados en cuanto ella se perdía de vista.

No estaba enfadada. Estaba triste, nada más, porque los destinatarios no se habían molestado en leer toda esa información importante que podía cambiar sus vidas, como había cambiado la suya.

Britney recordó el día en que recibió uno de esos folletos, hacía casi cinco años, dos días después de haber cumplido los diecinueve, un cumpleaños más que no se había molestado en celebrar. Los cumpleaños no significaban gran cosa cuando entrabas y salías del sistema de acogida. Tu padre ausente no los recordaba. No los celebraba tu madre, que te había abandonado porque interferías en su vida social. Y en los hogares de acogida de corta estancia tampoco te hacían mucho caso.

Britney se sacudió los pensamientos negativos; eran venenosos para el alma. Ya no los necesitaba. No necesitaba ningún vínculo con su pasado. El pasado no le había dado nada; en cambio, su regalo sí, su regalo le daba cuanto podía desear. Por primera vez en su vida, tenía una sensación de pertenencia. Importaba. Y sabía que siempre había sido así.

Miró a su alrededor y sonrió. Lo menos importante eran los panfletos en el suelo. Cada persona que cruzaba delante era un superviviente en potencia, alguien cuya vida podía cambiar. Cada persona era una oportunidad. Así que qué más daban los folletos desechados. Quizá alguien pisara uno, alguien a quien le hiciera falta. A lo mejor esa persona lo leía en un momento vital en el que necesitaba algo más.

Miró a su alrededor, con ojos muy frescos. Era su trabajo, era su deber intentar ayudar a algunas de esas personas a comprender que de verdad había otro camino.

Sus ojos se posaron en una mujer sola sentada en la pared. Con las piernas colgando, sus talones pateaban ociosos. La mujer miró algo en su teléfono y lo guardó. Cuando levantó la cabeza, Britney vio dos cosas: una piel cubierta de acné y, en los ojos, una tranquila soledad.

Supo de inmediato que esta chica necesitaba su ayuda.

Capítulo 12

—Vale, Penn, túmbate en el suelo —le pidió Kim.

Él levantó la mano derecha, que ahora tenía cubierta de pequeñas marcas rojas.

—Disculpa, jefa —dijo.

Kim se lo pensó un segundo.

—Sí, límpiatelos.

Y Penn pareció aliviado.

—Menos mal que...

—Mejor túmbate sobre los escritorios.

El sargento buscó en la cara de su jefa indicios de que bromeaba. No los había.

—Acuéstate. Apoya la cabeza en el escritorio de Bryant y, de la cadera hacia abajo, en el escritorio desocupado. —Le señaló cómo quería que se colocara—. Necesito situarme a tu derecha.

Él obedeció. Stacey, que mordisqueaba un bolígrafo rojo, se acomodó en su silla para ver mejor. A partir de la foto, acababa de copiar minuciosamente cada marca de salpicadura de sangre en la mano de Penn.

—Stace, pásame esa regla.

La ayudante de detective le puso los treinta centímetros de plástico en la palma de la mano, como una enfermera que asistiera a un cirujano.

—Espera, jefa —dijo—. Si tratamos de representarlo lo mejor posible, el cuchillo de las fotos mide apenas unos quince centímetros.

—Buena observación —dijo Kim. Apoyó la regla en el borde del escritorio, bajó la mano con fuerza y la partió por la mitad.

Penn se apartó con un movimiento brusco.

—Mierda —exclamó.

—Lo siento —dijo Kim. No se había dado cuenta de lo cerca que había estado de su oreja—. Bien, Penn, levanta la mano derecha.

Él obedeció y ella, sin pensarlo mucho, colocó la regla en la palma levantada. El sargento, entonces, cerró los dedos alrededor de la regla, y estos, al curvarse por los nudillos, dejaron al descubierto las salpicaduras de sangre. Kim quitó su propia mano, debajo de la que no había marcas rojas.

Sin revelar nada, le hizo señas a Stacey para que se acercara.

—Haz lo que acabo de hacer. No lo pienses.

Stacey cogió la regla y la puso en la mano de Penn. Ocurrió lo mismo. Los dedos de Stacey tuvieron que abrirse para contener el puño.

La ayudante retiró la mano y mostró una piel sin marcas.

Kim se cruzó de brazos.

—¿Entonces? —preguntó. Quería saber qué había enseñado a su equipo el experimento.

Stacey fue la primera en responder.

—La mano de Samantha no era la única que sostenía el cuchillo.

Capítulo 13

Aunque se sentía tentado de volver a la comisaría, Bryant se resistió. Se había tomado la tarde libre y el turno a punto de terminar.

La audiencia de libertad condicional había transcurrido igual que las demás. Richard había hablado con el corazón. Se había resistido a llorar mientras explicaba que su propia cadena perpetua no admitía libertad condicional; que su hija no volvería nunca, que no reaparecería convertida en una mujer adulta con hijos. Explicó que, al cerrar los ojos por las noches, seguía viendo todas y cada una de las heridas infligidas a su cuerpo. Richard no había hablado con menos pasión que en la primera audiencia a la que habían asistido. Después, habían salido de la sala, se habían dado la mano y Richard se había marchado, seguro de que había hecho y dicho lo suficiente para mantener al hombre entre rejas.

Pero Bryant no estaba tan seguro.

Sentado junto a padre de Wendy, había observado con atención a los miembros de la Junta. En otras audiencias, esos hombres habían escuchado a Richard, habían puesto en él toda su atención, con la empatía y la emoción en sus ojos, pero hoy Bryant había visto algo más. En un momento dado, uno de los miembros había consultado su reloj y, algunas veces, los otros dos se miraban entre sí. Un hombre destrozado exponía su caso, pero Bryant había detectado impaciencia.

No había comentado sus observaciones con Richard. Tenía miedo de haber visto algo que no existía por haberse fijado tanto en el comportamiento de la gente de la sala.

Y, mientras detenía el coche en un aparcamiento en el lado oeste de Clent Hills, se percató de que había vuelto. Estaba en el lugar exacto en el que, como primer agente, había acudido a ver el cuerpo destrozado de Wendy Harrison. Apagó el motor y dejó que esas imágenes horribles se reprodujeran en su cabeza. La crueldad de la agresión, las cuchilladas que se extendían desde la cara interna del muslo hasta el tobillo, los huesos rotos, la sangre, la violación. Ningún hombre capaz de hacer eso podía rehabilitarse, hubiera encontrado a Dios o no.

En el silencio, lo sobresaltó el sonido de su teléfono, a pesar de que era una llamada que esperaba.

Contestó, escuchó y colgó. Desde el momento en que había abierto los ojos esa misma mañana había esperado lo que acababan de confirmarle: Peter Drake había conseguido la libertad condicional.

Capítulo 14

Kim estaba enfrascada en llenar de agua la cafetera cuando tuvo que hacer otras dos cosas, ninguna de las cuales la sorprendió: coger una llamada de Keats y abrirle la puerta a Bryant.

—Hola —dijo a modo de saludo para ambos. Se apartó de Bryant, quien ya estaba ocupado en darle una manzana a un Barney expectante, y centró su atención en el médico forense.

—¿De verdad crees que ha sido un asesinato, Stone? —preguntó Keats.

En la inflexión de la voz, el médico le insinuaba que esa teoría implicaba algún tipo de desprecio a su juicio, pero Kim no quería prestar atención a eso. Quiso librar a Keats de ese peso.

—Los dos hicimos la declaración —dijo.

Estaba contenta de que Woody se hubiera apresurado a llamar al servicio forense para poner en marcha el proceso de reclasificación de la muerte de Samantha. Y eso habría comenzado con una llamada de cortesía a Keats.

Por otro lado, Woody le había pedido que informara a la familia a primera hora de la mañana. El piso ya había sido precintado a la espera de la llegada de los forenses; sin embargo, Kim no se quedaría a esperar las conclusiones.

Una docena de personas o más habían entrado y salido de esa vivienda sin ningún cuidado para preservar las pruebas. El asesino, aunque hubiera dejado su nombre y dirección, nunca vería el interior de un juzgado. Y Kim no sabía si la propia Samantha les diría algo más. Sí, era indiscutible que la víctima había tenido un contacto muy estrecho con su asesino, pero el cuerpo había sido trasladado y limpiado sin tener en cuenta que formaba parte de una escena criminal.

Kim le explicó a Keats los resultados del experimento que había hecho con Penn tumbado sobre los escritorios.

—¿Un estudio científico, entonces? —se burló él.

—Simple, pero eficaz —dijo ella.

Estaba a punto de colgar; sin embargo, no quería apretar el botón hasta haber dicho una cosa más. Keats era tan concienzudo como ella. No se tomaría bien la noticia de su error.

—Oye, lo hemos pillado rápido, al menos —dijo en voz baja.

—No, inspectora, lo has pillado rápido, al menos —dijo él, y colgó.

Kim se sintió tentada a volver a llamarlo, aunque no sabía para qué. Sin importar lo que le dijera, el médico se autoflagelaría.