Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

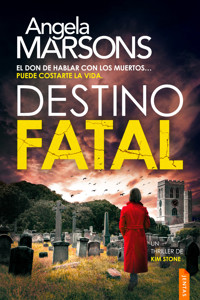

Grace Lennard, una niña de ocho años, desaparece del jardín de la ludoteca en una soleada tarde de agosto. La detective Kim Stone acude de inmediato y encuentra una prueba escalofriante: la pulsera grabada de Melody Jones, otra niña secuestrada en un parque infantil hace veinticinco años. Horas antes, el millonario Steven Harte ha entrado por su propio pie en la comisaría de Halesowen para hablar con Kim. Dijo tener información que llevará a la detective hasta Melody, pero que ella tendrá que ocuparse de un problema más urgente antes. Si quiere encontrar a Grace con vida, Kim tendrá que jugar los tortuosos juegos de Steven Harte. Tiene veinticuatro horas, ni una más. No solo debe exprimir todo lo posible de cada segundo de los interrogatorios, sino también escudriñar el comportamiento de Steven en busca de pistas ocultas. Pronto, Kim y su equipo lo relacionarán con el secuestro de varias niñas en situación de riesgo, dos de las cuales habían sido retenidas durante un año y, luego, liberadas ilesas. Pero ¿dónde están Melody y las demás? Cuando en un parque local aparecen unos pequeños huesos humanos, Kim teme lo peor. Además, una escalofriante figura de su pasado ha vuelto para revelarle un secreto atroz, algo que golpeará a Kim donde más le duele. ¿Podrá la detective apartar sus propios demonios para salvar a Grace y a las otras niñas robadas antes de que se pierdan más vidas inocentes? --- «Dios mío. ¿Por dónde se supone que debería empezar? […] Este libro ha sido todo lo que quería y más». – Rachel's Random Reads ⭐⭐⭐⭐⭐ «Angela Marsons hace un trabajo fabuloso para mantener el suspense a un nivel superior […] Otro libro brillante de esta serie. Tengo ganas de ver adónde lleva sus personajes». – Enganchado desde la primera página «Me quedé clavado en el primer capítulo y he estado enganchado a lo largo de todo el libro […] Apasionante». – Reseña en NetGalley ⭐⭐⭐⭐⭐

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robadas

Robadas

Título original: Stolen Ones

© Angela Marsons, 2021. Reservados todos los derechos.

© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

Traducción: Jorge de Buen Unna, © Jentas A/S

ISBN: 978-87-428-1328-7

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.

First published in Great Britain in 2021 by Storyfire Ltd trading as Bookouture.

—

De la serie de la detective Kim Stone:

Grito del silencio

Juegos del mal

Las niñas perdidas

Juegos letales

Hilos de sangre

Almas muertas

Los huesos rotos

Una verdad mortal

Promesa fatal

Recuerdos de muerte

Juego de niños

Mente que mata

Rivalidad letal

Red de mentiras

___

Este libro está dedicado a Claire Bord, la editora más apasionada, solidaria y comprometida del mundo.

Y mucho más.

Prólogo

La puerta se abre y me quedo mirándola. ¿Por qué se ha abierto después de tanto tiempo?

Cojo el osito pardo y lo abrazo.

¿Va a entrar alguien? ¿Vendrán a por mí? ¿Adónde me van a llevar?

No sé qué siento.

Llevo tanto tiempo esperando a que se abra la puerta... Y ahora se me revuelve el estómago, como una vez que tuve que hacer un examen de sumas sin haber estudiado.

—No..., no, no, no —susurro mientras me alejo. No entiendo nada.

La oreja del osito pardo flota cerca de mi boca. Caigo en la tentación, la dejo entrar. Pero la escupo. Solo las niñas pequeñas muerden sus juguetes.

Cojo el cepillo del tocador. Está junto al joyerito de cristal donde guardo mis posesiones más preciadas: un brazalete brillante y una cadena de plata. Son nuevos, y me encanta sacarlos, tocarlos y volver a guardarlos.

Detrás del joyero está mi diario. La cubierta es mi foto favorita de Barbie. Nunca en mi vida había tenido algo tan bonito.

Me alejo por completo de la puerta y miro al otro lado de la cómoda. Encima está el envase triangular del sándwich que he almorzado. El corazón de la manzana ha caído dentro. Desayuno siempre caliente. De comida, un bocadillo, patatas fritas y fruta. Para merendar, bollos y galletas saladas.

De espaldas a la puerta, voy a la esquina, al escritorio. Mis libros de texto están abiertos. El martes por la tarde, doble lectura. Eso es todos los martes por la tarde.

A mi lápiz le quito la fresa y le pongo una uva peluda. Es morada, mi color favorito. Otro regalo. Y me encanta.

Vuelvo a mis libros, pero no puedo concentrarme. Sin darme cuenta, ya estoy masticando la uva morada y se me quedan trocitos en la lengua.

Me la rasco para quitármelos. Luego me limpio las manos en los vaqueros.

Qué asco.

Entro en el cuarto de baño y me enjabono las manos bajo el grifo. Quizá, cuando vuelva, la puerta esté cerrada de nuevo.

Doblo la toalla después de usarla. Ni siquiera sé por qué. Nadie más usa este baño.

Es mi baño. Solo mío.

Mi retrete, mi bañera, mi ducha, mi lavabo. Mi armario lleno de ropa nueva. Mi cama, que es más grande que una individual, pero no tanto como la de mamá.

Mi propio televisor está fijado a la pared, encima del escritorio. Puedo verlo desde mi cama o desde un sillón, mullido y acolchado, que está junto a la puerta.

Sigo sin entender qué está pasando.

Miro la cámara solitaria que está en la esquina más alejada de la habitación. La miro sin parar, en busca de una respuesta.

No hay respuestas.

Más allá de la puerta hay hierba, arbustos, árboles. Alargo el cuello para ver mejor, para ver qué hay más lejos.

No ocurre nada.

Avanzo un paso. Me aseguro de llevar conmigo el osito pardo.

Un paso más.

Y, de repente, ahí estoy. En la puerta abierta.

Solo tengo una pregunta.

¿Qué se supone que debo hacer ahora?

Capítulo 1

Kim apagó la radio del coche de Bryant.

—Entonces, ¿dónde estabas cuando secuestraron a Melody Jones? —preguntó. Ese mismo día, en las noticias del desayuno, había oído a la madre suplicar por que le dieran nueva información. Se cumplían veinticinco años del secuestro de la niña de siete. Kim sentía compasión por una familia, que seguía esperando que se cerrara el caso.

—Mmm... Hace veinticinco años, a mis veintitantos, yo era un joven y apuesto oficial de policía. Tenía una novia preciosa y estaba bastante satisfecho con la vida.

—Y yo acababa de dejar a la familia de acogida número cinco —dijo Kim.

—Maldita sea, jefa, qué manera de hacerme sentir viejo —refunfuñó él.

Entraron en el aparcamiento de la comisaría de Halesowen. Bryant no quiso preguntarle sobre ninguno de sus siete hogares de acogida, pues sabía que era poco probable que le contara algo.

Kim se bajó del coche, aunque no se apresuró a entrar en el edificio, como casi siempre hacía.

Él la miró, inquisitivo.

—Sube, en un minuto estaré contigo.

Él se encogió de hombros y entró.

Kim se apoyó en la pared y sacó su teléfono. Desde primera hora lo había puesto en silencio, no porque hubieran ido a tomar testimonio por una agresión, sino porque las llamadas no deseadas le reventaban el teléfono dos veces al día todos los días. Si bien detestaba ocultarle cosas a su equipo —a Bryant, en particular—, lo que más le preocupaba era cualquier contacto con la psiquiatra sociópata. Hacía casi una semana que Alexandra Thorne intentaba llamarla desde la cárcel. Y Kim había rechazado todos sus intentos. Hasta ahora.

El lado sensato de su cerebro se preguntaba qué otra parte de su psique habría añadido estas dos palabras al final del pensamiento. Sin esas dos palabras, todas sus nociones eran decisivas, definidas, resueltas. En su mente, esas dos palabras dejaban espacio para una pregunta.

Estaba segura de que no quería escuchar nada de lo que esa mujer quisiera decirle. Sin embargo...

Esas malditas dos palabras, insistían, provocadoras, en interrumpir sus reflexiones.

Quien la conociera, habría jurado que cualquier contacto con la psiquiatra sociópata sería perjudicial para su bienestar. La doctora Alexandra Thorne era la persona más inteligente que Kim hubiera conocido, pero también era la tipeja más malvada, despiadada, amoral y despreciable que jamás hubiera tenido la desgracia de encontrarse.

A pesar de las envidiables defensas de Kim, Alex tenía la capacidad de ver dentro de ella como si examinara una radiografía. Era una sabuesa capaz de olfatear cada punto débil que, ante cualquier otra persona, Kim conseguía ocultar. Y tenía como misión vital buscar esas vulnerabilidades y exponerlas, una por una.

Sí, la fascinación era recíproca, y Kim tenía que admitirlo. El frío desapego de esa mujer al jugar con las vidas y las emociones de la gente, solo por un enfermizo entretenimiento, le resultaba repugnante e intrigante a partes iguales.

Hasta ese momento, tras los dos encuentros con Alexandra Thorne, Kim había salido intacta.

Pero apostaba a que en la tercera no tendría tanta suerte.

Capítulo 2

—Bueno, chicos, ¿qué tenemos hoy? —preguntó Kim en cuanto entró en la sala del escuadrón. Le gustó ver el café recién hecho. Bryant había aprovechado la ventaja de ser el primero en subir las escaleras.

—He conseguido la aprobación de la Fiscalía de la Corona para acusar a Lester Baggot —dijo Stacey, y alzó un puño.

Kim se sentó en el borde del escritorio de reserva.

—Qué buena noticia —comentó.

Según sabían, Lester Baggot había estado maltratando a su mujer durante los últimos cinco años. Era toda una rutina. Alguien llamaba a la policía para que atendiera un disturbio en cierta dirección. Los agentes acudían, separaban a la pareja y le rogaban a Louise que denunciara a su marido. Ella se negaba y, pocas semanas después, el proceso se repetía.

Cuatro noches antes, Louise había ido a parar al hospital con dos huesos rotos y una grave conmoción cerebral. La decisión de denunciar ya no estaba en sus manos. Kim solo esperaba que la mujer supiera aprovechar la oportunidad y empezara una nueva vida lejos de su marido maltratador.

—¿Penn?

—Me has puesto el listón muy alto —le dijo a su colega con una sonrisa—. No he tenido tanta suerte. Sigo sin encontrar a nadie que coincida con la descripción de Casper.

El sargento detective investigaba una serie de robos de coches en la urbanización Blakemore. En un mundo de ladrones, este era un caballero. Se colaba por la noche, encontraba las llaves, robaba el coche, no hacía nada que pudiera molestar, no despertaba a nadie y se las arreglaba para desaparecer sin que las cámaras lo grabaran. Penn le había dado el apodo de el Fantasma Amistoso.

—Tenemos una imagen del Toyota robado. Pasa por un jardín delantero a las tres y cuarto de la madrugada, pero luego no hay nada. —Era el quinto coche que desaparecía de Blakemore en un mes—. He solicitado que se pongan algunas unidades móviles de videovigilancia en los puntos de entrada y salida de la urbanización.

Kim asintió. Se preguntaba, por enésima vez, en qué clase de mundo viviríamos si los delincuentes utilizaran su inteligencia y sus habilidades para hacer el bien.

—Vale, asegúrate de que coloquen una en...

Dejó de hablar cuando empezó a sonar el teléfono de Bryant.

Él escuchó y luego le pasó el auricular.

—Es Jack, para ti.

¿Ya nadie la llamaba a su teléfono? ¿Toda la comunicación tendría que filtrarse a través de su colega?

Kim extendió la mano y pulsó el botón del altavoz.

—Adelante, Jack —le dijo al sargento de guardia.

—Tengo otro, señora —anunció él con tono de cansancio.

Kim gruñó. No necesitaba ninguna explicación. Los aniversarios sacaban a los chiflados. Cuanta más cobertura mediática hubiera, más confesiones recibían. En los dos últimos días, tres hombres y una mujer habían ido a confesar su involucración en el secuestro de Melody Jones. El último no había hecho bien las cuentas. No supo qué responder cuando Penn le preguntó cómo se las había arreglado para secuestrarla si solo tenía dos años y medio.

Kim miró alrededor.

—Vale, si no me equivoco, le toca a Stacey...

—Solo la quiere a usted, señora. De verdad, insiste en que querrá escucharlo.

Kim sintió que se ponía rígida. Detestaba a los locos que iban a perder el tiempo, pero más a los que insistían en hacerla perder el suyo.

—Vale, Jack. Llévalo a la sala de interrogatorios uno. Bajaré enseguida.

Bryant le llenó la taza de café negro cargado.

—Esto la mantiene tranquila —le dijo a los demás.

—Ya quisieras —dijo Kim, y cogió la taza.

Habría querido hacer esperar al visitante, pero no podría avanzar con su día hasta haber escuchado al confesor número cinco y haberlo desacreditado.

* * *

Mientras bajaba las escaleras, café en mano, echaba cuentas de a dónde coño mandaría a ese tipo por hacerles perder el tiempo.

Abrió la puerta, entró y, de inmediato, disimuló su sorpresa.

Para Kim, no era nuevo el no deducir nada por la apariencia. No había un canon con tipos de delincuentes, asesinos, pedófilos o enfermos mentales, bien lo sabía; pero el hombre que tenía delante no parecía ser nada de eso.

Supuso que tendría alrededor de unos cincuenta y cinco años. Llevaba el pelo rubio bien cortado alrededor de una cara bronceada y atractiva. La camisa azul claro de buena marca, remetida bajo unos pantalones negros con cinturón, le quedaba perfecta. Medía un par de centímetros más que ella y parecía ser de complexión atlética.

—Steven Harte —dijo, y extendió la mano, como si se estuvieran encontrando en algún tipo de entrevista.

Ella lo dejó con la mano en el aire y se quedó esperando.

—Por favor, tome asiento, señor Harte, y dígame lo que pretende confesar sobre el secuestro de Melody Jones.

—¿Confesar? —preguntó él, con el ceño fruncido, mientras tomaba asiento.

—Usted es el quinto de la semana, así que, por favor, perdone mis suspicacias.

El ceño seguía fruncido.

—Pero ¿por qué alguien confesaría algo que no ha hecho?

—Sí, señor Harte, ¿por qué?

—No he venido aquí con falsas confesiones, inspectora detective Stone. Tengo información que la llevará directamente a ella.

Hablaba con voz tranquila y mesurada, aunque se lo notaba un poco sorprendido por que ella dudara de él.

A Kim le gustaba entender las motivaciones. El sentido común le decía que el hombre que tenía delante era un mentiroso, igual que los cuatro anteriores, aunque este no afirmaba haber secuestrado a la niña.

Hasta ahora, un varón de sesenta y cinco años ya había ido a confesar todos los delitos importantes. Después había llegado un enfermo mental confirmado. Una mujer, la tercera, era una reportera de Berkshire que buscaba más información sobre el caso para un artículo que estaba escribiendo. El cuarto, el genio matemático de Penn, había cabreado a un miembro de una banda rival y debió pensar que la comisaría era el lugar más seguro hasta que todo se calmara.

Cada una de esas confesiones habían sido refutadas. Después, en cuanto Kim hubo descifrado los motivos que cada uno tenía para mentir, les había pedido que se marcharan.

Así que, antes de enseñarle la puerta a ese tipo, solo quería saber eso.

—Venga, ¿en qué fecha fue secuestrada Melody Jones?

—Dieciséis de agosto de 1996.

—¿A qué hora?

—A las tres en punto.

—¿Dónde?

Kim no necesitaba ningún papel para comprobar las respuestas. Se las sabía de memoria.

—Un parque infantil, al borde de la urbanización Hollytree.

—¿Y qué llevaba puesto?

El hombre cerró los ojos. Y, como si evocara un grato recuerdo, una pequeña sonrisa afloró en sus labios. Kim sintió náuseas.

—Pequeños leggings rosas hasta la rodilla, de lunares azules. Su chaleco era de rayas arcoíris. Era un día caluroso. —Frunció el ceño—. No se había puesto protector.

Kim ignoró su tono desdeñoso y se concentró en las respuestas. Todas eran correctas, y también de dominio público. Nadie había mencionado la cadena de plata con un corazón que la niña llevaba en la muñeca. Era un regalo de su abuela y tenía las iniciales de Melody grabadas en el corazón. Ese detalle nunca se había hecho público.

—Dígame algo que no haya podido averiguar en los miles de reportajes disponibles.

Él sonrió y se puso a trazar círculos imaginarios sobre la mesa.

—¿Y dónde estaría la diversión?

Evasión.

El ritmo cardíaco de Kim comenzó a disminuir a medida que las motivaciones de ese hombre se hacían evidentes. Por un momento, la había convencido con ese fácil y preciso recuerdo de los detalles, pero, su incapacidad para ofrecer algo más, demostraba que no era sino otro chalado. Uno bien vestido y presentable, pero no todos los chiflados venían de Hollytree, donde ella había pasado los seis primeros años de su vida.

—Al final, se enterará, inspectora, pero seré yo quien ponga las condiciones.

—No hay condiciones, señor Harte, a menos que quiera llevarme al cadáver. Usted conduce, yo cavo.

Él sonrió.

—Todo en su debido momento, aunque está a punto de enfrentarse a un problema más urgente y...

—Creo que ya me ha robado bastante tiempo, señor Harte —dijo ella, y echó atrás su silla—. Ahora entiendo sus motivos para venir a confesar. Quiere jugar con la policía. Quiere algo de fama a costa de la miseria de una familia, y espera que le sigamos el juego con la falsa esperanza de que podremos recuperar el cuerpo de Melody. —De nuevo, la sonrisa tolerante, aunque sin palabras—. No sé por qué necesita este tipo de atención, señor Harte, pero no la va a conseguir aquí. —Se dirigió a la puerta, la abrió y se volvió—. El sargento de guardia le mostrará la salida.

Subió las escaleras aún más enfadada que con los anteriores. Este no buscaba otra cosa que llamar la atención de la policía y entablar algún tipo de juego perverso.

Al llegar a la sala del escuadrón, iba gruñendo.

—Te juro, Bryant, que tú te encargas del siguiente.

—Chitón... —dijo Bryant mientras sintonizaba su radio de policía.

Las tres cabezas se volvieron hacia él.

—Otra desaparecida, jefa —dijo Penn.

—¿Otra...?

—Niña pequeña, jefa —respondió Bryant—. Secuestrada de una ludoteca en Netherton. Ocho años.

Kim se detuvo en seco. Se le congeló la sangre.

«Está a punto de enfrentarse a un problema más urgente».

—Ah, mierda —dijo, y salió corriendo de la sala.

¿De esto le estaba hablando Steven Harte? ¿Y cómo demonios lo sabía?

—Joder —maldijo mientras iba escaleras abajo a toda velocidad.

Tecleó su contraseña para salir al pasillo y voló junto a un sorprendido Jack. Este la vio lanzarse hacia las puertas automáticas en lugar de esperar a que se abrieran.

No podía haber ido muy lejos. Hacía pocos minutos que lo había dejado.

Examinó el aparcamiento. No vio a nadie subirse a un coche. No había ningún vehículo esperando para salir.

Maldita sea. ¿Habría llegado a pie?

Kim no sabía si acababa de hablar con un asesino, pero quería enterarse de qué había hecho ese hombre para prever la desaparición de otra niña; o bien, qué había querido decir con su profético comentario.

Corrió de vuelta al edificio.

—Jack, ¿has visto por dónde se ha ido?

—¿Quién?

—El tipo al que acabas de llevar a la sala de interrogatorios. ¿Por dónde se ha ido?

—No se ha ido.

—¿Qué? —espetó ella.

—Que no se ha ido.

—Jack, estás poniendo a prueba mi...

Con la cabeza, el sargento señaló el pasillo.

—Todavía está ahí. Me dijo que usted volvería en un minuto.

El alivio de Kim se convirtió en un disgusto inmediato. ¿A qué estaba jugando este tipo? ¿Cómo demonios sabía eso?

Antes de volver a entrar en la sala de interrogatorios, acompasó su respiración. Sus instintos le ordenaban que irrumpiera en ese lugar e inmovilizara al tipo contra la pared. Se tomó un momento para calmarse. Antes de seguir adelante, tenía que pensar. Hasta el momento, el hombre no había admitido nada. Sus cuidadosamente formuladas declaraciones no habían sido, ni de lejos, una confesión de delito alguno.

Ni siquiera podrían calificarlo como sospechoso o testigo. En el mejor de los casos, era un ciudadano común que quería ayudarlos en sus investigaciones.

Se quedó con esa idea en la cabeza mientras volvía a entrar en la habitación.

—Por lo visto, es usted adivino, señor Harte. O eso, o ha estado involucrado en el secuestro de una niña esta mañana.

Él se encogió de hombros y esbozó una media sonrisa que Kim quiso arrancarle de la cara.

Lo miró de frente.

—¿Le gustaría decirme dónde está? —preguntó.

—Estaré encantado de decirle lo que sé. Pero en mis propios términos.

—¿Y qué términos son esos? —preguntó Kim. Hizo lo posible por mantener el tono bajo control. Aún no tenía ni idea de a quién se estaba enfrentando: un bromista con suerte o un secuestrador y asesino.

—Se los contaré más tarde, cuando usted vuelva.

—¿De dónde?

—Bueno, imagino que tendrá que acudir a la escena del crimen, tomar algunas declaraciones, interrogar a los testigos y hacer otras cosas de policía. Puede marcharse —dijo en tono displicente.

Kim tuvo que contener la rabia ante semejante actitud de superioridad. Maldita sea. Allí era, ni más ni menos, donde tenía que estar.

—No se preocupe, yo no iré a ninguna parte —dijo él, y se reclinó en su silla. Con la cabeza, señaló la cámara de circuito cerrado situada en un rincón—. Estoy seguro de que podrán vigilarme —añadió.

Kim sabía que tenía que acudir al lugar de la desaparición.

—¿A qué demonios está jugando, señor Harte?

Él entrelazó las manos detrás de la cabeza.

—Me quedaré a mis anchas mientras usted no esté. Y, si Jack pudiera traerme una taza de té fuerte con una cucharada de azúcar...

Rara vez, o nunca, más bien, Kim se sentía perdida por completo sobre cómo tratar a alguien; sin embargo, ahora mismo tenía que pecar de precavida. Si ese hombre tenía información sobre la desaparición de Melody Jones o de la niña de la que acababa de oír hablar, debía ser cuidadosa.

Empujó su silla hacia atrás.

—Señor Harte, me voy. Si usted tuviera información sobre este secuestro y se marchara, lo encontraré y lo acusaré de ocultar pruebas. Si no ha venido para ayudarnos con la investigación, o si la obstaculiza, me aseguraré de que caiga sobre usted todo el peso de la ley.

—Palabras tan dramáticas como innecesarias, inspectora. Estaré aquí cuando vuelva. Lo estoy deseando.

Antes de marcharse, con los puños hundidos en los bolsillos, Kim le dirigió una última mirada.

El tipo no había dicho nada como para justificar un arresto. Si la PACE, es decir, la ley de Policía y Pruebas Penales de 1984, hubiera tipificado como delito ser un imbécil insuperable, ya estaría en una celda; pero, por desgracia, Kim no tenía ese poder.

* * *

En la sala de la brigada, Kim señaló el ordenador que estaba encima del escritorio de reserva.

—Enciende eso —dijo.

Tres pares de ojos la miraron inquisitivos. Supuso que se preguntaban por qué no estaba ya de camino a Netherton.

Bryant se puso de pie.

—Jefa, ¿no crees que deberíamos ir a...?

—Sé muy bien dónde tendríamos que estar —espetó. Con la cabeza, apremió a Stacey para que hiciera lo que acababa de ordenarle.

Stacey se levantó de su escritorio y abrió sesión.

—Sala de entrevistas uno —dijo.

Unas pocas pulsaciones más y estaban mirando al hombre.

—Os presento a Steven Harte —dijo al resto de su equipo. Todos avanzaron para verlo más de cerca—. Nuestro último chiflado que, al final, podría no ser un verdadero chiflado.

—¿Crees que sabe algo sobre Melody Jones? —preguntó Penn.

—Dice que sí, y, también por alusiones, me dijo que sabe de la niña que ha desaparecido hoy.

—¿Y está aquí por voluntad propia? —preguntó Stacey, dubitativa.

—No solo está aquí, sino que no tiene ninguna prisa por marcharse —dijo. En ese momento, Jack entró en la habitación y puso una taza de té sobre la mesa.

—Pero ¿por qué? —preguntó Bryant.

—Eso es lo que quiero saber —dijo Kim, y se volvió hacia su equipo—. Stace, necesito saber todo sobre Steven Harte y, Penn, quiero que lo grabes y lo observes hasta que te sangren los ojos. Si hace un movimiento para irse, lo retrasas o te quedas con él, ¿entendido?

Penn se sentó.

—Entendido, jefa.

Kim cogió su chaqueta.

—Bryant, nos vamos a Netherton —dijo.

Echó un último vistazo al hombre que aparecía en la pantalla del ordenador.

Y él, como si fuera capaz de percibir la atención de los detectives, levantó la mano hacia la cámara e hizo un pequeño gesto.

Capítulo 3

Por segunda vez aquel día, Alexandra Thorne colgó el auricular e intentó que no se notara su enfado. Esa semana no le iría bien tener ninguna emoción fuerte. Para conseguir lo que quería, no le quedaba otro remedio que mantener la farsa que había estado consumiendo su energía durante los últimos cuatro años y medio.

Volvió a su celda entre quejas. ¿Por qué esa maldita mujer no contestaba sus llamadas?

Por bien que planeara su próximo movimiento, la inspectora detective Stone siempre se las arreglaba para ser una mosca cojonera.

Alex había calculado a la perfección cómo acercarse a la detective para que todo coincidiera con su plan. También había contado con que la curiosidad dominaría a la mujer y la haría atender la llamada, pero, por lo visto, Stone se estaba haciendo la dura.

Alexandra tenía información que la agente de policía ni siquiera imaginaba. La idea le devolvió la sonrisa. Sus conocimientos podrían cambiar la vida de Stone, y los compartiría con ella. Por un precio.

El tiempo invertido en el plan le estaba dando mejores resultados de lo que jamás habría imaginado. Había averiguado más de lo que esperaba. Era hora de aprovechar la ventaja. Solo necesitaba que Stone se pusiera al teléfono; el resto iría encajando en su lugar.

—Maldita seas por hacer esto más difícil de lo necesario —susurró para sí misma mientras entraba en su celda.

Su leal y servicial compañera estaba tumbada en la cama, leyendo una maltrecha novela de Jackie Collins.

Durante los últimos dieciocho meses, Emma Mitchell había sido una fuente de información inestimable.

Era lo que a Alex le gustaba llamar una «monada». Delgada y atractiva, su aspecto físico no era nada amenazador ni conflictivo. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y un porte agradable que le permitía pasar inadvertida. Y, se lo propusiera o no, se permitía el lujo de no llamar la atención de nadie la mayor parte del tiempo. Eso la mantenía alejada de los problemas y le permitía pulular por ahí, escuchar conversaciones y adquirir información estratégica. Alex almacenaba la mayoría de esa información para sacarle provecho en el futuro.

—Largo —ordenó, y se sentó en su propia cama. Para su próximo movimiento, quería privacidad.

—Veeengaaaa, que esto se está poniendo interesante —se quejó Emma, y agitó el libro.

Alex le dedicó una de esas miradas que no admitían réplica.

—Guárdalo para la hora de dormir, entonces —dijo.

Emma puso los ojos en blanco, cerró el libro y se bajó de la cama.

Alex esperó a que saliera para coger el cuaderno A4 y el bolígrafo de debajo de la almohada.

Por enésima vez, se maravilló ante las ironías de la vida. Fuera había tenido una floreciente carrera como una respetada psiquiatra, una agenda repleta de citas, una bonita casa, un coche llamativo y más dinero del que podía gastar. Habría podido comprar lo que hubiera querido en cualquier momento. Ahora tenía que mendigar por las cosas más básicas, como un cuaderno y un bolígrafo.

Se suponía que era el diario donde escribía sus reflexiones sobre los acontecimientos que la habían llevado a la cárcel. Un paso necesario en su rehabilitación. Pero, en realidad, no era nada de eso. Era un registro de lo que había averiguado a lo largo de los años sobre reclusos y funcionarios por igual. Ahí residía su poder. Esa libreta contenía nombres, fechas, sucesos y, muy probablemente, su billete a la libertad. Era una especie de dinero para emergencias, y la emergencia estaba al caer esa misma semana.

Para ella, que Stone volviera a interponerse en su camino no debería ser ninguna sorpresa. Era lo único que esa mujer había hecho desde que se habían conocido. Y por eso se merecía cada minuto de la tortura que le había infligido y que pretendía seguir infligiéndole. El hecho de que la detective tuviera una psique maltrecha y cubierta de tejido cicatricial no hacía sino aumentar el placer de Alex. Sabía que tenía el poder de hacerla. Solo era cuestión de encontrar la vulnerabilidad específica que cerraría el acuerdo. Le urgía que llegara ese día. Solo tenía que conseguir que Stone le cogiera la llamada.

Y ese cuaderno la ayudaría a conseguir su objetivo. Ahora, ¿a cuál de sus activos sacrificaría para ejecutar la siguiente parte de su plan?

Después de pasar cinco páginas, encontró lo que buscaba.

Entre sus labios afloró una sonrisa y en su mente empezó a dibujarse un plan.

El agente Barry Adams siempre hacía un control de celdas a las dos y media. Eso le daba diez minutos. Tiempo de sobra.

De la mesa que separaba las dos camas, cogió un cepillo y lo colocó sobre su catre, con los finos dientes metálicos hacia arriba. Se arremangó la camiseta hasta los pechos, metió la tela bajo el sujetador y se tumbó sobre el cepillo. Con el peso de su cuerpo, forzó las cerdas contra su piel. Se frotó con el cepillo cada dos minutos, hasta que le dolió el abdomen.

Acabó justo a tiempo. Acababa de oír que el agente Adams decía algo en la celda contigua.

Cuando apareció en su puerta, ella dejó el cepillo a un lado.

—¿Todo bien, Thorne?

—En realidad, no —dijo Alex. Se levantó de la cama y avanzó hacia él con pasos inestables—. No me encuentro bien. Tengo fiebre y me mareo, y tengo una especie de sarpullido.

Se plantó en la entrada de la celda, a la vista de diez o más reclusas.

—Mire —dijo, y se levantó la blusa.

El agente Adams se acercó para observar las docenas de manchas rojas que marcaban la piel de Alex. Para evitar que se moviera, puso una mano en la cintura de la mujer.

Tres. Dos. Uno.

—Agente Adams, ¡¿qué demonios está haciendo?! —gritó.

Todas las cabezas se giraron. La reclusa tenía la camiseta levantada y el agente Adams estaba demasiado cerca, agarrándola por la cintura. El vigilante se apartó con el rostro enrojecido.

Alex se ocultó y habló en voz baja.

—Quiero un smartphone antes de las seis. De lo contrario, su intento de tocarme terminará en una queja por escrito a la alcaide Siviter.

—Pe-Pero yo no he hecho nada. Yo no...

—Sí, pero usted ya tiene un informe en contra. Otro más, y se quedará sin trabajo.

El rostro del agente se volvió explosivo.

Una nueva reclusa lo había acusado de haberla tocado de forma inapropiada durante el cacheo. Esa denuncia no había ido a ninguna parte, pero un segundo incidente daría lugar a una investigación exhaustiva. Y Alex tenía testigos.

—No se le ocurra discutir, Adams, porque sabe que lo haré. Un teléfono, a las seis.

Se giró y volvió a su celda.

La recorrió un escalofrío de pura expectación.

Hablaría con la detective Stone esa misma noche.

Capítulo 4

El centro de día Little Peeps estaba a las afueras de Netherton, en la carretera de Dudley. Como quedaba cerca del colegio Hillcrest, servía para que los padres trabajadores dejaran y recogieran a sus hijos allí fuera de horario escolar. Durante las vacaciones, permanecía abierto para los padres que trabajaban, pero que no podían permitirse el lujo de dejarlos con los abuelos ni tenían una red de apoyo familiar.

Bryant condujo a paso lento entre los grupos que se congregaban cerca del local. Un caos de vehículos aparcados aquí y allí obligaba a los policías de uniforme a esforzarse por mantener el orden.

Se detuvo detrás de un Citroën que alguien acababa de aparcar a toda prisa.

—Esto es una maldita locura —comentó.

La conductora del Citroën corrió hacia la entrada después de haberse disculpado con un ademán.

—¿No habrías hecho lo mismo cuando Laura era niña? —le preguntó Kim, refiriéndose a su única hija.

—Ha venido a pasar esta semana con nosotros y, si quieres que te diga la verdad, ya no quiero que se vaya —contesto.

Eso era una confirmación de lo que Kim acababa de preguntarle. Laura llevaba casi dieciocho meses trabajando lejos de casa, sacando provecho a su título de comadrona, pero Bryant se sentía más seguro si ella dormía bajo su mismo techo.

Aquella era una reacción natural. Kim no podía culpar a nadie por haber ido corriendo a comprobar que sus hijos estuvieran seguros. Otra cosa era ese aparcamiento hecho una mierda. Había coches subidos en las aceras y diseminados por la carretera.

Los dos detectives fueron a pie hasta la entrada principal. Una chica, aún casi una adolescente, les abrió la puerta con cara de angustia. Dentro había agentes de uniforme que intentaban mantener el orden a costa de enfrentarse a padres que querían llegar hasta sus hijos.

Después de haber comprobado sus placas, la chica los guio por un laberinto de habitaciones, llenas de padres que intercambiaban miradas ansiosas mientras sujetaban a sus hijos con fuerza.

Por lo que Kim pudo observar, los niños parecían ir de la edad preescolar a la preadolescencia.

La chica abrió una puerta que ponía «Oficina».

—Están aquí —dijo.

Dentro estaban el inspector Plant y dos mujeres. Una tenía unos cincuenta años; la otra, más joven, vestía uniforme de enfermera bajo una ligera chaqueta de verano. La expresión y palidez de esta hacían inútiles las presentaciones.

Kim se presentó a sí misma y a su compañero justo cuando el inspector Plant ya iba de camino a la puerta. Cruzaron miradas en busca de confirmación. Ella asintió. El hombre estaba impaciente por ir a ver a su equipo, puesto que debían hacer un registro inicial en la zona y realizar comprobaciones puerta por puerta.

—Soy Andrea Newhouse, la propietaria —dijo la mujer que estaba detrás del escritorio—. Y esta es Claire Lennard, la madre de Grace.

Kim hizo una señal de asentimiento a las dos y se sentó. Podía sentir el temblor de la madre, a su lado. Supuso que sería una mezcla de desesperación y angustia, pero también de esperanza de que Grace apareciera sana y salva en cualquier momento. Y Kim albergaba esas mismas esperanzas, pero, después del intercambio con Steven Harte, se le debilitaban minuto a minuto.

—¿Puede darnos una descripción detallada de lo que ha ocurrido, señora Newhouse?

—Sí, ha sido justo después de comer. Hacia las dos, algunos miembros del personal estaban acostando a los pequeños para la siesta. Los mayores ya iban hacia el patio. Están plantando un jardín de hierbas al fondo. Entonces ha sonado la alarma de incendios. Todo el mundo ha ido al punto de encuentro designado, que es un cobertizo alejado del edificio, junto a la valla trasera. Hemos pasado lista y no faltaba nadie. Hemos registrado las instalaciones y luego han llegado los bomberos para hacer sus comprobaciones. Lo han achacado a un fallo en una aplicación que tenemos en nuestros móviles y que sirve para vigilar las alarmas de intrusión y de humo. Han reiniciado el sistema, nos han declarado a salvo y se han ido. Los niños estaban revoloteando, bulliciosos, charlando de lo emocionante que había sido. En ese momento, Deana se ha dado cuenta de que los bomberos se han dejado abierta la puerta trasera, así que ha avisado al personal y hemos vuelto a pasar lista. Ahí ha sido cuando hemos descubierto que Grace había desaparecido.

—¿Han revisado el área inmediata?

La mujer asintió.

—Por supuesto. —Cualquier ludoteca decente tenía procedimientos establecidos—. Yo misma he comprobado las calles detrás del edificio, junto con dos compañeras, mientras otro miembro del personal llamaba a la policía.

—¿Cuál ha sido la hora exacta del segundo pase de lista? —preguntó Kim.

—Las 14:38 —dijo Andrea Newhouse. Bryant anotó la hora en su cuaderno.

Grace llevaba casi tres horas desaparecida.

—Así que todavía podría estar vagando por ahí, perdida, ¿verdad? —preguntó esperanzada Claire Lennard, y se puso de pie—. Yo debería estar fuera, buscando...

—Por favor, señora Lennard, siéntese —dijo Kim, y puso una mano firme en el brazo de la mujer—. Ahora mismo hay agentes buscando a Grace. —Sabía que todos los policías disponibles habían sido llamados a la zona. Estarían golpeando puertas e inspeccionando jardines—. Sé que quiere tratar de encontrarla, pero la necesitamos aquí ahora mismo.

Ella asintió y volvió a sentarse.

—¿Hay alguien en casa?

Leanne negó con un gesto.

—¿Está muy lejos? ¿Podría Grace hacer el camino de regreso?

—Está a unos seis kilómetros, en Sedgley, así que no creo...

—Los niños son más listos de lo que pensamos. ¿Puede llamar a un vecino y pedirle que vigile la casa hasta que consigamos que alguien vaya a comprobarlo?

La madre sacó su móvil.

—Sí, sí, por supuesto.

Kim no tenía ninguna esperanza, pero debía cubrir cada detalle y tratarlo como cualquier otro caso de niños desaparecidos. Tenía que apartar de su mente la conversación con Steven Harte.

—¿Ha visto algo sospechoso en los alrededores? —preguntó Kim a la dueña del local en cuanto Claire colgó el teléfono. Captó una expresión de horror en el rostro de Andrea Newhouse.

—No creerá que se la han llevado, ¿o sí? —preguntó Claire.

—Debemos considerar todas las posibilidades —respondió Kim en tono suave. Sabía muy bien que esa idea ya habría pasado por la mente de la mujer, solo que no la había materializado hasta oírla en boca de otra persona—. Haremos todo lo posible por encontrarla, señora Lennard, se lo prometo. —Mientras decía esto, se volvió hacia la dueña del negocio.

—Nada sospechoso que yo sepa, agente, pero las chicas están hablando con los niños para ver si alguno ha notado algo raro.

Kim se volvió de nuevo hacia Claire.

—¿Ha pasado algo fuera de lo normal en casa? ¿Llamadas extrañas? ¿Comentarios inusuales de Grace?

Claire sacudió la cabeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas.

—¿El padre de Grace?

Leanne negó con un gesto.

—¿Está segura de que no...?

—Está muerto —explicó, con lo que cortó el hilo de uno de los últimos globos de esperanza que le quedaban a Kim.

—Lo siento, mi intención no era... —Claire hizo un gesto con la mano—. ¿Cámaras de seguridad? —preguntó a la señora Newhouse.

La dueña asintió y se puso de pie.

—Tengo una aplicación en mi teléfono, pero el sistema completo está al lado.

Kim se puso de pie. Su examen requeriría algo más que una aplicación de teléfono móvil.

—Vuelvo enseguida, Claire —dijo la dueña antes de salir de la habitación.

Kim notó que la señora Newhouse, cuando por fin cayó en la cuenta de que había perdido al hijo de otra persona, se había encorvado y se deshacía en disculpas.

Atravesaron un área que era cocina y sala de descanso a la vez. Llegaron al final del pasillo, donde había una puerta que ponía «Privado». Andrea tecleó un código y abrió la puerta de un empujón.

—¿Necesita que...?

—Solo la contraseña —dijo Kim. Supuso que la mujer se adelantaría para iniciar sesión en el sistema.

—En el cajón de arriba hay pósits amarillos; y, sí, ya sé lo que me va a decir, pero no puedo recordarlas todas.

Ah, si una de las prioridades de la inspectora fuera vigilar la seguridad de las contraseñas, en lugar de los cadáveres y los niños desaparecidos...

—Gracias, estaremos bien.

Bryant ocupó el asiento más cercano al teclado y el ratón. Aunque no tenía las habilidades técnicas de Stacey o Penn, se desenvolvía con soltura en la mayoría de los sistemas de videovigilancia, y este parecía decente.

Con la contraseña de la nota adhesiva, abrió la sesión.

La pantalla se llenó de imágenes reducidas, dieciséis en total. Cada lugar estaba identificado con un rótulo en la esquina inferior izquierda.

—¿Por dónde empezamos? —preguntó.

—Establezcamos el marco temporal —dijo Kim.

Bryant hizo clic en la imagen de la cocina y puso el reloj a las dos en punto. Vieron a tres adultos y dos de los niños mayores poniendo orden. A los cinco minutos, exactamente, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se miraron entre sí. Bien, la dueña había acertado en eso.

—Vale. Pon algo de fuera —dijo Kim.

—¿Qué?

Había cuatro cámaras externas. Una en la entrada principal, otra en la puerta trasera, un gran angular que cubría casi todo el exterior y una fija en la verja trasera.

Puso un dedo en la pantalla.

—La vista amplia —dijo.

Bryant ajustó la hora para captar el éxodo masivo de niños y adultos que salían por la puerta trasera para dirigirse al cobertizo, en el límite de la propiedad. La última, detrás de dos mujeres con sendos niños pequeños, era la propietaria, que llevaba un portapapeles.

—Ahí está —dijo Bryant. Grace Lennard acababa de aparecer en la pantalla, proveniente del otro lado del jardín. Coincidía con la descripción que habían recibido de camino al centro de día.

Kim percibió la emoción en la voz de su compañero.

—Tiene exactamente el mismo color de pelo que tenía Laura a esa edad.

Sin poder evitarlo, ella sintió un hondo abatimiento al ver cómo la niña se quitaba de las manos sucias el polvo para limpiárselas luego en los pantalones morados. Los rizos rubios le caían alrededor de la cara. En su camiseta blanca se veía uno de los personajes de las Bratz.

Luego la vieron convertirse en parte de la multitud. Hablaba con los otros niños, actuaba con naturalidad, disfrutando de la emoción del incidente sin la menor sensación de peligro.

Kim tenía ganas de pausar la grabación, salir corriendo al jardín, agarrarla y detener lo que estaba a punto de ocurrir. Una parte de su cerebro la hacía creer que estaba viendo los acontecimientos en tiempo real, algo frecuente si la persona que es el objeto de tu atención habla y se mueve ante tus ojos.

Bryant, con su silencio, le decía que le estaba ocurriendo lo mismo.

Todos permanecían en grupo mientras la señora Newhouse pasaba lista. Los niños levantaban la mano y gritaban al oír su nombre.

Después de unos minutos, la propietaria abrió la puerta trasera para que entraran dos bomberos.

«Cierra con llave la verja», gritó Kim en silencio mientras veía a una joven empujar la puerta para cerrarla.

La señora Newhouse acompañó a los bomberos al interior del edificio.

La cámara seguía grabando al personal y a los niños que estaban fuera. Los corros se movían y cambiaban a medida que unos niños se unían a otros grupos para seguir charlando.

Kim seguía con la mirada fija en Grace Lennard, en busca de algo fuera de lo común. Pero no había nada nuevo. La niña se movía entre sus amigos, charlaba y reía, segura de que los adultos se estaban ocupando del incidente.

Pasaron quince minutos antes de que Newhouse saliera y todos caminaran de vuelta al edificio.

Kim supuso que los bomberos acababan de darles el visto bueno y les habían dicho que podían volver.

Al ver que Grace se quedaba atrás, Kim sintió cada vez más náuseas. La niña se acercó a la última adulta y señaló en la dirección por la que había llegado al oír la alarma de incendios. La adulta asintió y Grace salió del encuadre de la cámara. Sola.

«Cierra la maldita verja», quiso gritar a la cámara.

—¿Quieres que cambie a otra...?

—Todavía no —dijo Kim. Quería ver esa toma hasta el final.

Observaron una pantalla vacía y silenciosa hasta que se produjo un movimiento en la puerta. Se abrió hasta la mitad, permaneció así durante unos segundos y volvió a cerrarse.

—Todavía no —dijo Kim. Sabía que Bryant quería cambiar de toma.

Tres minutos después de que hubieran detectado el movimiento de la puerta, apareció en la pantalla la última empleada con quien Grace había estado. Estaba claro que miraba hacia la niña y la llamaba. Abrió la puerta del cobertizo y, con movimientos cada vez más frenéticos y urgentes, buscó algo a su alrededor. Salió de la toma. Kim supuso que habría ido a comprobar la zona en la que Grace había estado trabajando.

De vuelta en el encuadre, la mujer se detuvo en seco ante la puerta sin cerrar. Echó un rápido vistazo al exterior antes de entrar corriendo en el edificio.

En menos de un minuto, tres mujeres atravesaron la mampara y salieron por la puerta trasera.

—Vale, cambia a la cámara de la entrada —ordenó Kim.

Quería comprobar la cronología y la respuesta inicial del personal. A esas alturas, era imposible descartar que alguien de dentro estuviera implicado, pero, de momento, no había nada extraño.

Minutos. De verdad, Grace Lennard no había estado fuera y sola más que un par de minutos.

Bryant amplió el vídeo de la cámara fija de la verja y llevó el reloj al momento en que Newhouse regresaba para dar el visto bueno. Cada trozo de metraje sería examinado más tarde por los forenses; sin embargo, lo que ahora necesitaban era una secuencia de acontecimientos y una cronología.

—Mierda —exclamó Kim. De inmediato, el emplazamiento de la cámara les dejó claro que no verían nada de lo que había del otro lado de la verja.

Los minutos pasaron. Vieron a Grace acercarse a la puerta y detenerse en la entrada. Parecía que miraba algo en el suelo. Luego levantó la cabeza. Solo vaciló un segundo antes de atravesar la verja y salir de la toma.

No se veía a nadie del otro lado. Y, de alguna manera, esa persona lo sabía.

—Dios mío —suspiró Bryant. Ambos eran conscientes de que quizás acababan de presenciar los últimos momentos de Grace con vida.

—Vamos —dijo ella, y echó la silla hacia atrás.

Al ponerse en movimiento, se desvaneció la nube de desesperanza paralizante que intentaba instalarse sobre ellos.

Kim fue a la parte trasera del edificio.

—Ve a decirle a la señora Newhouse que vamos a echar un vistazo fuera —ordenó.

Se cruzó con grupos de niños y adultos. A esas alturas, no tenía sentido interrogarlos. Estaba claro que Grace había estado sola.

A través de unas largas puertas correderas, salió a un espacio más grande de lo que parecía en la pantalla. Al instante vio el punto ciego donde Grace había estado trabajando: una jardinera elevada en la esquina derecha. Se dirigió hacía allí. Estaba examinando las pequeñas herramientas de jardín abandonadas cuando Bryant se le unió.

—Un pariente acaba de llegar para llevarse a Claire a casa. Le he asegurado que hablaríamos con ella pronto.

Kim asintió. También se había designado ya a un funcionario de enlace que iría directamente al domicilio de Claire Lennard.

—De acuerdo —dijo Kim. Sin desplazarse del lugar en el que Grace había estado trabajando, por tal y como estaban colocadas las pequeñas herramientas, miró al lado opuesto de la jardinera—. Ve al otro lado de la verja —pidió a su colega.

Bryant obedeció. Empujó la puerta para que se abriera solo un poco, tal como habían visto que ocurría en el vídeo.

Kim miró la jardinera. Grace habría detectado con el rabillo del ojo cualquier movimiento al otro lado de la verja. Algo así habría llamado su atención

Salió con Bryant, que ya estaba examinando la zona.

Era un espacio abierto. Antes había habido ahí un pequeño almacén de tornillería. Se podía llegar desde la carretera y, por lo que Kim alcanzaba a ver, no había cobertura de circuito cerrado.

—Podría haber estado aparcado junto a la puerta —dijo. Se habría llevado a la niña en segundos.

—Mierda, Bryant, ¿dónde...? Espera, ¿qué es eso? —preguntó. Algo en el suelo acababa de brillar a la luz del sol.

Ambos se agacharon para mirar más de cerca.

—Es una cadena de plata. Debe de haberse desprendido de la muñeca de Grace cuando se resistió.

Kim extendió la mano. Como un bien entrenado instrumentista de quirófano, Bryant le puso un bolígrafo en la palma. Ella empujó un poco la alhaja para observarla. El movimiento dejó a vista un corazón de plata maciza. En la parte posterior estaban grabadas las iniciales «MJ».

Bryant sacó de su bolsillo una bolsa de pruebas.

—Mierda, este brazalete no es de Grace —dijo Kim—. Creo que es el de Melody Jones. Es la prueba que se ocultó al público hace veinticinco años.

—Pero ¿qué hace...?

—Es un mensaje, Bryant, un mensaje para nosotros. Nos están diciendo que los secuestros están relacionados.

No necesitaba recordarle a su compañero que Melody Jones nunca volvió a casa.

Capítulo 5

Stacey echó un vistazo a la pantalla del ordenador.

—Parece inofensivo —dijo—. Incluso es bastante guapo. Me recuerda un poco al actor Nigel Havers.

Penn se había tomado en serio las instrucciones de la jefa y vigilaba la pantalla como un halcón.

—Lo mismo decían de Ted Bundy —dijo sin volverse.

Stacey abrió la boca, a la espera de que alguna réplica inteligente aflorara, hasta que se dio cuenta de que él tenía razón. Ted Bundy había admitido haber matado a treinta mujeres, aunque la mayoría de los expertos estimaban que el número real era mucho mayor. El buen aspecto y los agradables modales de aquel asesino en serie habían hecho que tanto hombres como mujeres sucumbieran a sus encantos.

—Es solo que no lo entiendo —dijo Penn—. No ha mostrado signos de incomodidad ni de ansiedad. Ha cruzado las piernas una o dos veces. Ha mirado en una ocasión el reloj y en otra, el móvil.

—¿Deberíamos haberle quitado el teléfono? —preguntó Stacey.

—¿Por qué? Está aquí por propia voluntad, ha venido a ayudarnos con nuestras investigaciones. Si le hubiera dicho a la jefa algo incriminatorio, ya estaría en una celda.

—Le gusta el té —observó Stacey cuando vio que Jack entraba en la habitación con un segundo vaso de plástico traído de la máquina—. Sí, en todos los testimonios y entrevistas se afirma que es abstemio —dijo ella después de haber consultado sus notas.

Penn se alejó para mirarla.

—¿Entrevistas? —preguntó.

—Oh, sí, ahí abajo tenemos un millonario de verdad.

—¿Es broma?

—No. Steven Harte salió de la Universidad de Keele a los veintidós años, en 1989. Dos años más tarde, ya como un convencido de la teoría del ordenador personal en cada hogar, había inventado un microprocesador que se vendería por millones. Tuvo la sensatez de deshacerse de la empresa antes de que los más grandes se dieran cuenta de lo rápido que había que actualizar los procesadores. De ahí salieron sus primeros millones. Lo siguiente fue un programa informático capaz de almacenar miles de bits y de vincular todo con solo pulsar un botón. Lo que ahora llamaríamos una base de datos. De hecho, se la vendió a uno de los grandes. Luego empezó a desarrollar pequeñas piezas de software.

—¿Aplicaciones, digamos?

Stacey asintió.

—Parece que sus inventos siempre se han adelantado.

—Así que no le habría costado ningún trabajo meterse en la red de la ludoteca y activar una alarma de incendios...

—Eso sería un juego de niños para este tipo. Desarrollaba programas, los creaba y luego los vendía con visión estratégica, siempre atento a las demandas del mercado.

—¿Quieres decir que siempre ha sabido cuándo entrar y cuándo salir?

—Sí, es como si tuviera una especie de sexto sentido.

—¿Cuánta liquidez tiene ahora?—preguntó Penn.

—Decenas de millones, pero, por lo que parece, regala tanto como gana.

Penn giró un poco la pantalla para prestarle atención a Stacey sin dejar de vigilar a su visitante.

—Espera —dijo—. ¿Me estás diciendo que este tipo es asquerosamente rico y, además, un filántropo?

—Ya te digo, ni más ni menos. Si en algún sitio hay una buena causa, puedes apostar a que hará una donación o ha estado en el comité de recaudación de fondos. Ha comprado hectáreas del cinturón verde para no hacer nada con él, solo con tal de impedir que se construyan viviendas. Asesora gratuitamente a organizaciones benéficas en causas relacionadas con la vida silvestre y contribuye en gran medida a la conservación y mejora de los parajes locales.

—¿Y por qué nunca había oído hablar de él?

—Porque no lo grita a los cuatro vientos. Sus entrevistas se centran en cómo ha hecho su dinero, no en lo que hace con él.

—Vale, yo también empiezo a entender lo de la paradoja Bundy. Este no parece del tipo que va secuestrando y asesinando niñas.

—Exacto. A eso me refiero —dijo Stacey—. Entonces, ¿qué lo motiva a venir y afirmar que sabe algo de la desaparición de Melody Jones, un suceso de hace veinticinco años, y a hacerlo el día exacto de la desaparición de otra niña?

—Tal vez es adivino y ha venido a ayudar.

—Penn, ¿estás drogado?

—Es cachondeo, Stace, aunque es lo único que tiene sentido. Si este secuestró a Melody hace tantos años, ¿por qué presentarse ahora? ¿Qué gana? Y, si no se la llevó, ¿a qué ha venido? —Penn se rascó la cabeza—. ¿Algún asunto con prisiones o sentencias?

Stacey negó con la cabeza. Se preguntaba, también, si este hombre había estado, de algún modo, en contacto con el verdadero asesino de Melody Jones y si tenía información que compartir. Pero, si fuera el caso, ¿por qué no dar la información e irse? ¿Por qué decir que sabía de la desaparición de Grace Lennard?

Penn se hacía eco de los pensamientos de su compañera.

—No tiene sentido —dijo, y volvió a su pantalla.

Tenía la sensación de que en los próximos días dirían eso muchas veces.

Capítulo 6

—Maldita sea, Stone, no me dijiste que el hombre de la sala de interrogatorios uno era ni más ni menos que Steven Harte —dijo Woody, sacudiendo la cabeza.

El jefe de Kim, el inspector jefe de detectives Woodward, no era un agitador de cabezas. Para el ojo inexperto, su expresión y talante eran poco perceptibles. Pero ella, por suerte, llevaba años cabreándolo y conocía bien sus señales.

—Señor, no me había dado cuenta de que era un «ni más ni menos» hasta que Stacey me ha llamado, hace diez minutos —respondió con el ceño fruncido—. Pero, de haberlo sabido, no habría hecho nada diferente. Me da igual lo que haya inventado, cuánto dinero tenga o cómo se lo gaste. Si tiene información sobre nuestra niña desaparecida, será tratado como corresponde.

—No estaba sugiriendo que lo trataras de otra forma —espetó Woody—, pero es útil saber con quién estás hablando.

—De acuerdo, ¿tengo su permiso para acusarlo?

—¿De qué?

—Aún no lo he decidido, pero no me gusta que pueda irse en cualquier momento.

Kim no había pensado en otra cosa durante el viaje de vuelta del centro de día. Había dejado las operaciones de campo en las hábiles manos del inspector Plant. Confiaba por completo en que Steven Harte se hubiera ido a su regreso.

—¿Ha admitido algo?

Kim negó con la cabeza.

—¿Se ha implicado de alguna manera?

Otro gesto de negación.

—Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer.

—¿Coger su teléfono y registrar su casa? —preguntó, esperanzada.

Woody enarcó una ceja.

—Si quieres que un juez te firme eso, buena suerte.

—Pero ¿y si me estuviera haciendo perder el tiempo? —preguntó—. Grace Lennard está por ahí, en alguna parte, y siento que persigo la cola de otro.

—Es posible, Stone; en ese caso, confío en que entrarás ahí y descartarás su implicación, o bien, le sacarás algo concreto.

—¿Y si no cede?

Woody la miró de frente.

—Ah, estoy seguro de que conseguirás que ceda —dijo—. Para ti, no hay mejor desafío que mover algo inamovible.

Kim se dio la vuelta y salió del despacho. Por el bien de Grace Lennard, esperaba que su jefe tuviera razón.