11,99 €

Mehr erfahren.

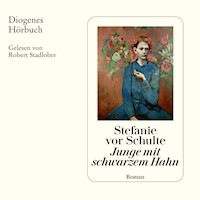

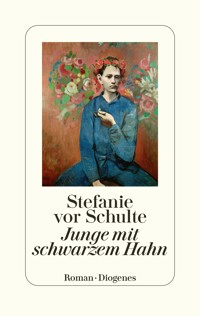

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der elfjährige Martin besitzt nichts bis auf das Hemd auf dem Leib und seinen schwarzen Hahn, Behüter und Freund zugleich. Die Dorfbewohner meiden den Jungen, der zu ungewöhnlich ist. Viel zu klug und liebenswürdig. Sie behandeln ihn lieber schlecht, als seine Begabungen anzuerkennen. Als Martin die Chance ergreift und mit dem Maler zieht, führt dieser ihn in eine schauerliche Welt, in der er dank seines Mitgefühls und Verstandes widerstehen kann und zum Retter wird für jene, die noch unschuldiger sind als er.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Stefanie vor Schulte

Junge mit schwarzem Hahn

Roman

Diogenes

1

Als der Maler kommt, um ein Altarbild für die Kirche zu fertigen, weiß Martin, dass er am Ende des Winters mit ihm fortgehen wird. Er wird mit ihm gehen und sich nicht mehr umdrehen.

Über den Maler haben die Leute im Dorf lang geredet. Jetzt ist er da und will in die Kirche, aber der Schlüssel ist weg. Die drei Männer, die im Dorf am meisten zu sagen haben, der Henning, der Seidel und der Sattler, suchen den Schlüssel und kriechen durch die Hagebutten vorm Kirchentor. Wind bauscht ihnen die Hemden und Hosen. Die Haare fliegen hin und her. Zwischendurch rütteln die Männer immer wieder am Tor. Abwechselnd. Vielleicht hat der andere ja falsch gerüttelt. Und dann sind sie jedes Mal verblüfft, dass es nach wie vor verschlossen ist.

Der Maler steht mit seiner schäbigen Habe daneben, schaut und grinst. Sie hatten ihn sich wohl anders vorgestellt, aber Maler fallen in dieser Gegend ja nicht vom Himmel. Vor allem nicht im Krieg.

Martin sitzt am Brunnenrand, keine zehn Schritte von der Kirchentür entfernt. Er ist jetzt elf. Sehr groß und dünn. Er lebt von dem, was er verdient. Sonntags aber wird nichts verdient, da muss er fasten. Er wächst aber trotzdem. Wann ihm wohl mal ein Kleidungsstück passt? Immer sind die Hosen zu groß und im nächsten Augenblick zu klein.

Seine Augen sind sehr schön. Das fällt gleich auf. Dunkel und geduldig. Alles an ihm wirkt ruhig und bedacht. Und das macht ihn den Leuten im Dorf unbequem. Sie haben es nicht gern, dass einer zu lebendig ist oder zu ruhig. Derb können sie verstehen. Verschlagen auch. Aber das Bedächtige im Gesicht eines Elfjährigen, das mögen sie nicht.

Und dann natürlich der Hahn. Den hat der Junge immer dabei. Auf der Schulter hocken. Oder im Schoß sitzen. Verborgen unter dem Hemd. Wenn das Vieh schläft, sieht es aus wie ein alter Mann, und alle im Dorf sagen, es sei der Teufel.

Der Schlüssel bleibt verschwunden, aber der Maler ist ja trotzdem da. Es gilt also, dem Mann jetzt die Kirche zu zeigen. Der Henning redet im Kreis, bis er plötzlich die Franzi in Verdacht hat. Die hat den Schlüssel. Keiner weiß, wie er darauf kommt. Trotzdem rufen sie nach ihr. Martin ist gespannt. Er mag die Franzi.

Franzi kommt auch gleich. Vom Wirtshaus, in dem sie arbeitet, ist es nicht weit. Sie ist vierzehn, zieht sich das Tuch um die Schultern. Der Wind weht ihr das Haar in die Augen. Sie ist sehr schön, und die Männer bekommen Lust, ihr weh zu tun.

Es stellt sich heraus, dass die Franzi rein gar nichts mit dem Schlüssel zu schaffen hat. Das ist ärgerlich.

Da man mit Suchen schon genug Zeit vergeudet hat, benötigt man eine andere Lösung. Der Maler hat sich inzwischen zu Martin auf den Brunnenrand gesetzt. Der Hahn flattert von der Schulter des Jungen, stockelt auf die verklecksten Bündel des Malers zu und pickt daran herum.

Ob man eine Kirchentüre eintreten darf, überlegen die drei Männer. Darf man Gewalt anwenden, um das Haus Gottes zu öffnen? Oder ein Fenster einwerfen? Was ist denn der größere Frevel? Die Tür oder das Fenster? Man kommt überein, dass Gewalt nicht gut ist, denn zum Herrgott gelangt man allein durch den Glauben und das Wort, aber nicht durch einen beherzten Tritt.

»Oder durch den Tod«, wirft die Franzi ein.

Was die sich traut, denkt Martin. Schon allein deswegen muss man sie ein ganzes Leben lang beschützen, um ihr dabei zuzuschauen, wie sie sich Sachen traut.

Der Maler lacht. Ihm gefällt es hier. Er zwinkert der Franzi zu. Die ist aber nicht so eine und zwinkert nicht zurück.

Den Pfarrer müsste man fragen, aber sie haben ja nur den Leihpfarrer aus dem Nachbardorf. Den eigenen Pfarrer haben sie letztes Jahr beerdigt, und seither ist ihnen noch kein neuer nachgewachsen. Es ist auch nicht klar, woher sie einen neuen bekommen sollen, denn bislang war ja immer einer da gewesen, und wer kennt schon den Anfang, ob nun zuerst das Dorf dagewesen war oder der Pfarrer mit Kirche. Also leihen sie sich seither den Nachbarspfarrer. Weil der aber nicht mehr der Jüngste ist und seine Zeit braucht, um die Strecke zwischen den beiden Dörfern zu überwinden, hat es sonntags den Gottesdienst erst nach Mittag.

Jedenfalls muss nun der Leihpfarrer gefragt werden, wie man sich Einlass ins Gotteshaus verschaffen kann. Aber wer soll jetzt fragen gehen? Am Himmel türmen sich gelbe Wolken, und man muss über das Feld, wo es keinen Schutz gibt. Hier oben schlagen die Blitze im Sekundentakt ein. DANG! DANG! DANG! Die ganze Nacht könnte das so gehen. Der Henning, der Seidel und der Sattler sind für die Dorfgemeinschaft zu wichtig, als dass sich ihr Tod riskieren ließe.

»Ich kann gehen«, schlägt Martin vor. Er hat keine Angst.

»Um den wäre es doch wenigstens nicht schade«, raunt der Seidel. Die anderen zögern. Schlau genug wissen sie den Martin. Die Frage überbringen kann er. Gewiss schafft er es auch, sich die Antwort zu merken. Sie ringen mit sich und tuscheln. Sagen schließlich: »Na dann, sieh zu.«

»Warum geht denn bei dem Sauwetter keiner von euch?«, fragt der Maler.

»Der hat doch den Teufel dabei«, antwortet der Henning. »Dem kann gar nichts geschehen.«

2

Die kleine Hütte ist die letzte oben am Hang, dort, wo die gefrorenen Wiesen an den Wald grenzen. An der Hütte muss man vorbei, will man das Vieh in den Wald treiben. Manchmal sitzt das Kind auf der Schwelle, grüßt freundlich und bietet seine Hilfe an. Manchmal hockt der Hahn auf der Kurbel des Schleifsteins, der mit den Jahren ins Erdreich gesunken und jetzt mit Flechten überwuchert, vom Frost unverrückbar festgebacken ist. An dem hat der Vater sein Beil erst geschärft und alle bis auf den Jungen erschlagen.

Da hat es vielleicht angefangen.

Der Bertram ist den Hang hinauf, weil die Familie tagelang nicht ins Dorf gekommen ist. Schuldner sind sie gewesen und Schuldner müssen sich blicken lassen, damit es Gelegenheit gibt, sich über sie auszulassen.

Also geht der Bertram rauf, die Familie an ihre gesellschaftlichen Pflichten zu erinnern.

»Aber alle tot«, erzählt er. Und freut sich, dass von nun an und auf ewig ein jeder an seinen Lippen hängt und er immer etwas zu erzählen weiß.

Er in die Hütte, aber gleich fällt ein schwarzer Teufel ihn an. Der Hahn. Gesicht und Hände zerkratzt. Auf den Knien sucht der Bertram Schutz und sieht dann erst das Blut.

»Überall Blut. Gestank und Leichen. Ein Inferno, sag ich«, sagt er.

»Was das?«, fragt einer.

»Ich sag, die liegen da schon Tage. Sind schon Würmer dran. Ein Gewusel. Bäh.«

Er spuckt auf den Boden, und weil der Enkel ihn mag, spuckt der gleich daneben aus. Er tätschelt dem Kind die Wange.

»Gutes Kind bist du.« Und zu den anderen: »Dieses Mistvieh von einem Hahn. Der Teufel persönlich. Ich geh nicht noch mal da rauf.«

»Aber der Junge«, sagt einer.

»Ja, der hat gelebt. Mittendrin. Wahrscheinlich längst verrückt. All dieses Blut, diese Wunden, wie das klafft, versteht ihr. Da schaut man direkt hinein in so einen Körper. Das ist nicht schön. Das Kind ist bestimmt längst verrückt.«

Aber das Kind ist nicht verrückt und stirbt auch nicht. Es ist vielleicht erst drei Jahre alt und wohl recht stur, dass es noch lebt. Kümmern tut sich keiner. Ja, die Leichen haben sie weggeschafft. Aber an das Kind haben sie sich nicht herangetraut. Vielleicht hatten sie Angst vor dem Hahn. Mag sein, sie sind ein bisschen faul gewesen.

Aber dass der Junge bei Gesundheit ist, bei Verstand und – zugegeben – ein freundliches Gemüt hat, das ist kaum zu begreifen und schwer zu ertragen. Manch einer wünschte, das Kind hätte die ganze Sache dann doch eher nicht überlebt, dann müsste man nicht ständig rätseln und sich schämen.

Es ist mit wenig zufrieden. Man kann dem Jungen den ganzen Tag das Vieh anvertrauen, und mit einer Zwiebel als Lohn gibt er sich zufrieden. Das ist schon praktisch. Wenn es nur nicht so grauslich wäre mit dem Hahn auf dem Buckel. Es ist kein Kind der Liebe. Es ist aus Hunger und Kälte gemacht. Nachts nimmt es den Hahn mit unter die Decke, das wissen sie genau. Und morgens weckt das Kind den Hahn, weil der den Sonnenaufgang verschläft, und dann lacht das Kind, und die Leute unten im Dorf hören das Lachen und schlagen Kreuze vor der Brust, weil das Kind mit dem Leibhaftigen spaßt und sein Lager mit ihm teilt. Aber das Vieh treiben sie dann doch an der Hütte vorbei. Und die Zwiebel haben sie für alle Fälle schon parat.

3

Auf freiem Feld steht die Erle in Flammen und zerfällt zu schwarzem Staub.

Schon der nächste Blitz ist für Martin bestimmt. Ein heller Schmerz schießt durch seinen Rücken und explodiert in seinem Kopf. Für einen Augenblick ist alles angehalten, und Martin fragt sich, ob er vielleicht stirbt. Aber gleich oder Stunden später, er kann es nicht benennen, wacht er wieder auf. Das Gewitter ist vorbei. Am Himmel sieht er noch die Wolken, wie sie Kurs auf einen anderen Ort nehmen, mit diesem hier für heute fertig sind.

Martin versucht aufzustehen. Er muss ein bisschen weinen, weil er noch am Leben ist und erleichtert darüber, aber vielleicht doch gehofft hat, es hinter sich zu haben. Das Leben. Neben ihm harrt der Hahn aus.

Später erreicht er das Nachbardorf. Findet das Haus des Pfarrers. Da hat er keine Stelle mehr am Körper, die trocken wäre. Seine Zähne schlagen aufeinander.

»Der ist so mager«, sagt die Frau des Pfarrers. »Wenn wir den aus der Kleidung haben, ist er nicht mehr da.«

Sie wickelt ihn in eine staubige Decke und setzt ihn vor den Kachelofen, vor dem schon andere Kinder sitzen. Die eigenen der Pfarrersleute. Es waren wohl auch einmal mehr, aber einige sind gestorben. Es gibt gekochte Hafergrütze. Die Frau bereitet die Schalen mit der Grütze vor und stellt sie auf den Kachelofen. Die Kinder schubsen einander und spucken hastig in das Schälchen, in dem sie am meisten vermuten, damit niemand außer ihnen selbst es noch essen mag.

Martin wird bestaunt. Er klappert mit den Zähnen und versucht zu lächeln. So heitere Kinder kennt er nicht. Zu Hause haben die Kleinen immer Angst. Sie laufen geduckt und weichen den Erwachsenen aus, die Ohrfeigen verteilen. Und weil Martin das kennt, auch den scharfen Schmerz, wenn der Lederriemen die Haut auf dem nackten Rücken platzen lässt, hat er schon oft gedacht, dass er ohne Familie besser dran ist. Aber so eine Familie wie die des Pfarrers, die findet Martin doch schön.

Von der Grütze lassen die Kinder nichts übrig, aber es gibt noch Suppe. Die Pfarrersfrau bringt ihm eine Schüssel. Die Suppe ist dünn, der Geruch ihm fremd, aber sie wärmt.

Er genießt das Feuer. Das Tier hat sich in eine Ecke verkrochen und zischt, wenn die Kinder sich ihm nähern.

Martin kann nun den Grund für seinen Besuch angeben. Er schildert die Lage im Dorf, gibt die Bedenken vom Henning, Seidel und Sattler wieder.

»Was für Idioten«, sagt die Pfarrersfrau.

Der Pfarrer blinzelt. »Was denkst denn du dazu, mein Junge?«, fragt er Martin.

Martin ist nicht gewohnt, nach der Meinung gefragt zu werden. Da muss er erst einmal in sich hineinlauschen, ob er eigene Gedanken zu der Frage findet.

»Wenn Gott so ist, wie es alle sagen, dann ist ihm doch egal, ob wir den Schlüssel holen oder eine Tür eintreten.«

»Das ist eine gute Antwort«, sagt der Pfarrer.

»Gehe ich nun zurück und überbringe die Antwort, wird der Henning nicht zufrieden sein.«

»Aber Gott wird zufrieden sein.«

»Aber wie weiß er von mir? Es gibt niemanden, der für mich betet.«

»Gott ist überall, und Er ist unendlich. Und etwas von Seiner Unendlichkeit hat er auch in uns gesenkt. Unendlich viel Dummheit zum Beispiel. Unendlich viel Krieg.«

Martin fühlt sich nicht unendlich.

»Seine Unendlichkeit können wir kaum bei uns behalten. Deswegen dringt sie dauernd nach außen, und daran erkennt Gott uns dann. An unserer Spur. Verstehst du?«

»Nein«, sagt Martin.

»Na, du …« Der Pfarrer kratzt sich am Kopf und reißt sich ein paar Haare aus. »Da zum Beispiel«, sagt er und hält die Haare hoch. »Davon haben wir zeitlebens den ganzen Kopf voll und dauernd kommt was nach. Oder hier.« Er schabt mit den Fingernägeln über den Unterarm, bis es Hautschuppen rieselt. »Haut«, sagt er verschwörerisch. »Dauernd verlieren wir Haut. Und pissen müssen wir. Und bluten. Und nie ist damit Schluss, bis wir tot sind. Beim Allmächtigen. Aber vorher folgt Er uns auf unserer Spur und findet jeden Sünder, ganz gleich, wie gut er sich auch verstecken mag.«

Der Pfarrer kommt ganz nah und pflückt Martin mit zittrigen Fingern eine Wimper von der Wange.

Martin schaut auf die Wimper. Die sieht doch aus wie jede andere auch, denkt er sich und sagt es auch gleich.

»Aber die Wimper weiß ja, dass sie von dir ist. Und das erzählt sie dann Gott.«

4

Nun hat der Pfarrer dem Jungen zwar gute Worte mitgegeben, aber keine Antwort, die sich dem Henning, dem Sattler und dem Seidel geben ließe. Sie werden unzufrieden sein und es natürlich an Martin auslassen. Außerdem hat der Junge das sichere Gefühl, etwas übersehen zu haben. Während er sich nun heimwärts müht und die nassgesogenen Wiesen seine Füße bei jedem Schritt halten wollen und dann nur schmatzend freigeben, arbeitet sein Geist in einer Höhe, die den Leib unempfindlich gegen die Kälte macht. Und als er das Dorf schließlich erreicht, weiß er sowohl, wo der Schlüssel ist, als auch, was den dreien antworten.

Wie tags zuvor verbreiten die drei vor der Kirche eine dem Ernst der Lage angemessene Unruhe. Und obgleich ja nun das Kind tapfer war, dem Unwetter getrotzt und den Weg auf sich genommen hat, schaffen es die Männer, sich derart aufzuführen, als sei Martin ihnen etwas schuldig und als müssten sie ihm umgekehrt nicht eigentlich dankbar sein.

»Schau an, da ist er ja«, sagt der Henning.

Der Maler sitzt wieder oder immer noch am Brunnenrand und isst gekochte Eier, die ohne Schnaps nicht gut rutschen. Wie gut, dass ihm die Franzi welchen gebracht hat. Die Franzi, die vor Freude die Fäuste in der Schürze ballt, als sie den Jungen sieht. Der Martin, den sie liebt, wie etwas, das nur sie versteht und das deshalb nur ihr gehört.

Der Henning hat sich vor Martin aufgebaut. Die beiden anderen ziehen gleichauf.

»Ei, was sind wir gespannt«, sagt der Seidel, und der Sattler haut dem Kind so urplötzlich ins Gesicht, es geht wie gefällt zu Boden.

Der Henning schimpft den Sattler an: »Bist du blöd. Ich hab doch noch gar nicht gefragt.«

Der Sattler zuckt entschuldigend mit den Achseln, Martin kommt wieder auf die Beine. Hat nun endgültig entschieden, nicht zu verraten, dass er weiß, wo der Schlüssel ist, und auch zu verschweigen, wie vom Pfarrer lediglich verwirrende Antworten kamen.

»Nun?«, fragt der Henning.

»Ja«, sagt Martin und leckt sich einen Tropfen Blut von der Lippe. »Ihr müsst eine zweite Tür bauen«, sagt er dann.

Die drei Männer werfen Blicke hin und her. Beruhigend, dass keiner von ihnen das versteht.

»In das Tor«, sagt Martin. »In das Holztor der Kirche. Dorthinein baut ihr eine zweite Tür und die soll gottgefällig bescheiden sein. Hat der Pfarrer gesagt. Genau so.«

Alles schaut zum Kirchentor. Zurück zu Martin. Sprachlos. Dann wieder zum Tor.

»Eine gottgefällig bescheidene Tür«, wiederholt Martin fest und nickt dazu. Der Maler sitzt am Brunnenrand und hört alles. Was sind die Menschen dumm, denkt er sich. Wie ist er froh, hierhergeraten zu sein.

Die drei Männer beraten sich, aber es hilft ja nichts, schließlich hat es der Pfarrer gesagt, und die Männer müssen sich fügen. Schon zieht der Sattler los, um Werkzeug zu holen, ist auch bald mit Hammer und Säge zurück. Man tut sich recht schwer, die kleine Tür auf der großen einzuzeichnen. Jedenfalls benötigt man noch den Bohrer.

Martin setzt sich zum Maler an den Brunnenrand. Der gibt ihm eine Handvoll Nüsse ab. Martin isst sie dankbar, obwohl ihm davon das Zahnfleisch juckt und der Rachen bis hinauf in die Ohren. Franzi bringt noch einen Krug mit Saft. Nun sitzen sie beisammen, während sich die Männer ans Werk machen. Nicht sehr geschickt. Und der Martin, die Franzi und der Maler erleben einen köstlichen Moment andächtiger Beschaulichkeit, indem sie selbst einmal nichts tun müssen und stattdessen beiwohnen dürfen, wie andere einen unglaublichen Blödsinn veranstalten.

Die Tür, man darf es sagen, ist später kein handwerkliches Meisterstück, aber der Henning, der Seidel und der Sattler verfügen ohnehin nur über mäßiges Talent. In der Hauptsache besteht ihre Gabe wohl in der Einschüchterung anderer. Aber das ist ja ein probates Mittel. Nachdem sie also ein Rechteck in das Holztor gesägt und es ohne viel Verstand in den Kirchenraum haben fallen lassen, verwehren sie einander den Durchgang, denn genau genommen, und sie wissen es aus Erfahrung, nimmt es der Herrgott eben genau. Was wiederum überhaupt nicht stimmt. Das wissen sie ebenso. Sie haben wohl eher Muffensausen, das schiefgesägte Rechteck zu durchschreiten. Ihnen werden die Ohren ganz warm bei dem Verdacht, der Junge könne sich bei der Überbringung der Pfarrersnachricht vielleicht geirrt haben und sie hätten fälschlicherweise gleich losgelegt, anstatt nachzufragen. Mit ein paar zusätzlichen Ohrfeigen wäre Martins Nachricht vielleicht doch anders ausgefallen. Bequemer irgendwie.

Jetzt besorgen sie Scharnier und Schloss, und da dergleichen nicht vorrätig ist im Dorf, bauen sie die Haustür vom Hansen, nein, bloß nicht vom Hansen, der läuft doch immerzu fort, ach so, na dann bauen sie eben die Tür von der alten Gerti aus. Die schimpft zwar ordentlich, hat aber ein Einsehen, als man ihr versichert, ihre Scharniere hätten nie eine würdevollere Arbeit verrichten dürfen, als nun Teil einer Kirchentür zu sein. Das übertrage sich natürlich auch auf sie, die Gerti. Sie wird das neue Türchen benutzen dürfen, wann immer sie mag, denn eigentlich bräuchte sie doch gar kein Häuschen, wo doch der Herrgott ihr Zuhause ist.

Der Maler ist minütlich immer glücklicher, hier zu sein. So was Tolles hat er in den Jahren seiner Wanderschaft noch nicht erlebt. Und zwei so schöne Gesichter und aufrechte Seelen wie die von Franzi und Martin sind ihm noch nie begegnet.

Als dann das Loch im Kirchentor endlich eine Tür geworden ist und mit viel Gefummel auch Schlüssel und Schloss passgenau sitzen, sind der Henning, der Seidel und der Sattler stolz wie kleine Kinder. Hätten sie bloß alle Tage eine solche Verrichtung, das Leben im Dorf könnte angenehm werden.

Die gottgefällig bescheidene Tür wird auf- und zugemacht, und natürlich entsteht ein Gerangel, wer von ihnen zuerst hinein und wieder hinaus darf, aber es obsiegt der kurze Anflug von Güte bei Henning, der ganz entschieden den Sattler als Ersten in den Kirchenraum treten lässt. Das aber wird der Seidel den beiden niemals verzeihen. Mag er in Zukunft noch so einträchtig mit ihnen beieinanderhocken, im Stillen nagt die Rachsucht an ihm, und er wird Pläne schmieden, die beiden zu beseitigen. Vergiftungen, Unfälle – also geplante –, des Weiteren Abstürze am Berg, Seidels Einfallsreichtum ist grenzenlos. Da könnte der Seidel eigentlich eine schöne Karriere als Autor spannender Kriminalgeschichten beginnen, so viele Einfälle hat er, aber leider phantasiert der Seidel seiner Zeit weit voraus und kann ja selbst weder schreiben noch lesen.

Nun wird der Maler endlich in die Kirche gebeten.

»Magst mitkommen?«, fragt der das Kind. Martin krault den Hahn zwischen den Federn. Könnte der schnurren, er täte es wohl.

Aber Martin kommt nicht mit, er soll ja auch gar nicht, denn die Kirchenbegehung liegt in Hennings Hand. Und der Junge gehört nun mal zu den Verfluchten des Dorfes und hat nichts im Gotteshaus zu schaffen.

Davon abgesehen ist Martin doch recht müde und weiß, dass er den Maler nun häufiger sehen wird, und freut sich darauf. Martin lächelt, als dem Henning und dem Maler der zerzauste Hansen aus dem Kirchendunkel entgegentaumelt.

Ja, denkt Martin bei sich, das war eine schöne Idee mit der Tür. Und irgendwie ja auch Notwehr.

5

Als die Godel kommt, ist Martin sofort bereit. Was er trägt, hat er schon zur Nacht getragen. Er nimmt den Hahn und setzt ihn sich auf die Schulter.

»Muss der mit«, sagt die Godel.

»Er kommt mit«, sagt der Junge.

»Du trägst die Kartoffeln zum Markt.«

»Mach ich.«

»Ohne den da hättest du es leichter.«

Martin lächelt.

»Einen Buckel kriegst du noch davon«, sagt die Godel. Das Gespräch führen sie immer an Markttagen, und der Junge ist nicht davon abzubringen, das Tier mitzunehmen.

Gut zwei Stunden gehen die Godel, die Tochter und der Junge. Die Bäume sind erfroren. Die Landschaft sieht aus wie tot.

Obwohl die Godel unterwegs kein Wort mit ihm wechselt und es auch der Tochter verbietet, ist Martin gut gelaunt. Er mag die Tochter.

Er geht in einem Abstand von rund zehn Schritten hinter der Godel. Trägt den Hahn und den Sack mit den Kartoffeln. Seine Holzschuhe klappern über den harten Boden. Die Knöchel ragen ihm aus der Hose. Die Hände aus den Ärmeln. Sein Atem dampft. Der Hahn krallt sich in seine Schulter. Die Godel hält die Tochter an der Hand. Rechts führt sie eine Ziege, einen Säugling trägt sie im Tuch bei der Brust. Der Rock der Godel hat einen Dreckrand, der über den Lehmboden schabt. Und Martin hört sich in dieses schabende Geräusch hinein, bis es den ganzen Raum in seinem Kopf ausfüllt.

Da merkt er einen Luftzug, aber erst als ihn etwas am Kopf trifft, ist plötzlich alles da: die donnernden Hufe eines Pferdes, das Schnauben, der Mantel des Reiters, der ihm an die Wange schlägt.

In seinen Träumen spürt er noch immer diesen Luftzug. Von nun an bis ans Ende wird die Tat ihn verfolgen.

In der einen Sekunde galoppiert der Reiter an Martin vorbei, in der nächsten ist er mit der Godel gleichauf, senkt die Hand zum Mädchen, hebt es hoch, als wäre es nichts, und stopft es sich unter den Mantel, dieses Stück Finsternis im milchigen Frost. Irgendwo in dieser Finsternis ist nun das Kind, dem nicht ein Schrei entronnen ist. Zu schnell ist alles gegangen. Die Hand der Mutter hängt noch in der Luft und spürt die Wärme der Tochter. Und schon ist diese fort.

Der Reiter hat sie gepflückt wie einen Apfel, ist im nächsten Augenblick auf dem Hügelkamm und lässt den Rappen steigen.

Der Godel entringt sich ein Schrei. Sie rennt los. Das Baby baumelt wimmernd vor ihrer Brust. Martin rennt hinterher, holt sie ein, überholt sie und jagt dem Reiter nach.

Der Reiter. Sein ganzes Leben kennt Martin die Geschichte vom Reiter im schwarzen Mantel, der Kinder holt. Immer ein Mädchen und einen Buben. Und niemals tauchen sie wieder auf. Und nun begegnet er ihm und läuft hinter ihm her.

Der Reiter wiederum schaut zurück und erblickt den Jungen, dem ein Federvieh um den Kopf tanzt wie ein verrückt gewordener Schatten. Da schaudert es den Reiter. Von dem Teufel in Hahnengestalt hat er nämlich schon gehört. Dass der hier oben lebt. Er schlägt ein Kreuz und denkt, ich habe dem Teufel ein Kind abgejagt. Allmächtiger. Er stemmt die Fersen in den Pferdeleib. Das Pferd hämmert die Hufe durch die Luft. Im nächsten Augenblick prescht der Reiter davon, die andere Seite des Hügels hinab.