20,99 €

Mehr erfahren.

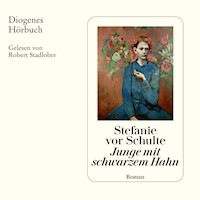

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Familie Mohn hat die Mutter verloren. Jetzt steht sie im Verdacht, die Trauerarbeit zu verschleppen. Das Leben muss doch weitergehen, sagen die Nachbarn, meint das Traueramt. Doch Vater Adam, die wütende Linne, der nach Hause zurückgekehrte Student Steve und Micha, der Jüngste, wollen nicht weitergehen. Sie möchten Johanne bewahren – nicht nur in ihren eigenen Erinnerungen, sondern in unzähligen Geschichten, die deren Leben so vielleicht gar nie geschrieben hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Stefanie vor Schulte

Schlangen im Garten

Roman

Diogenes

1.

Zum Abendbrot isst er jetzt immer eine Seite aus dem Tagebuch seiner verstorbenen Frau. Er isst sie roh, und er tut es aus Liebe.

Die Kinder müssen die Seiten zerreißen. Anders ist es nicht zu schaffen. Sorgfältig erst längs, dann in immer kleinere Fetzen. Sie lassen das Papier wie Mehl auf die Arbeitsplatte rieseln, mengen es unter Mandeln und Öl, backen Kuchen oder Quiche. Linne ist zwölf und Micha elf Jahre alt. Steve bereits ausgezogen, jetzt zurückgekehrt, zwanzig Jahre alt. Er passt auf, dass niemand etwas liest. Sie haben es versprochen. Aber kaum, dass Steve den Vater zum Essen ruft, mehrmals rufen, manchmal auch zum Arbeitszimmer gehen und klopfen muss, steckt sich Linne einen Streifen liegen gebliebenes Papier in die Hosentasche. Mal ergattert sie nur ein Stück. Mal eine viertel Seite. Dann wieder nur Buchstabenreste.

Im Bett trägt sie ihre Beute zusammen, streicht Spuren von Schrift glatt. Dann findet sie manchmal halbe Sätze. Einige Worte. Aber wenn Linne Pech hat, wenn sie sich einen Streifen erschlichen, lange gewartet hat, bis das Essen vorbei, alle im Bett sind und auch Micha endlich eingeschlafen ist, dann schaut sie nur auf ein leeres Stück, weil sie den untersten oder obersten Rand des Blattes erwischt hat, und dann steht dort nichts.

Ob die Dinge die Mutter wohl auch vermissen. Zwei Wochen nach ihrem Tod zerschellt die Teekanne. Später folgen hier und da Teller und Tassen. Ein besonders alter Pfefferstreuer, eine Vase mit Fadenglas. Dinge, die niemandem außer ihr etwas bedeutet haben, vielleicht nicht mal von anderen berührt worden sind. Und als wüssten diese Gegenstände um den Verlust, löschen sie sich aus. Entgleiten ihren angestammten Plätzen, perlen aus den Regalen. Auch die Küchenuhr spielt verrückt und erweist ihnen damit einen Gefallen. So müssen sie nicht vorgeben, es sei von Bedeutung, wann sie aufstehen, essen oder schlafen. Wie lange sie brauchen, um ihre Papiergerichte zu essen. Die Uhr bleibt so oft stehen, dass sie bei Tisch keine Zeit mehr kennen.

Manchmal betrachten Linne und Micha die verrutschten Stunden und beschließen zu tun, was zur angezeigten, wenn auch falschen Zeit zu tun wäre. Zeigt die Uhr Mitternacht, legen sie sich auf der schmalen Küchenbank über Eck. Linne auf der etwas längeren Seite. Micha reicht die kürzere. Die Füße der Geschwister liegen locker ineinander. Dann schlafen sie, als sei es Nacht, und wenn sie erwachen, haben sie den Tag versäumt.

Nicht der Vater ermahnt sie dann. Er ist zu oft nicht da. Auch wenn er in der Wohnung über ein Buch gebeugt sitzt, ist er oft nicht da. Also schaut Steve nach dem Rechten. Morgens treibt er die Geschwister wie Schafe zum Frühstück und abends zurück in die Betten. Ab und an erteilt Steve Anweisungen.

Linne, du musst dich waschen.

Micha, du musst mehr essen.

Und dem Vater knipst er das Nachtlicht aus.

Wenn Micha schläft, scheint ihm alles Wasser.

Sinkt er auf sein Bett, läuft dunkles Nass in ihm an. Er wird Woge, See oder ein Meer. Auch ein Fluss, schwarz und nebelverhangen. Und das in letzter Zeit immer öfter, sodass er meint, er bade jede Nacht im Styx. Er legt sich Münzen auf die geschlossenen Augen, um die Überfahrt notfalls bezahlen zu können. Aber noch wacht er morgens auf, das Geld längst verrutscht und in den Laken vergraben. Vielleicht wird er es sich doch unter die Zunge legen. Aber er mag den Geschmack nicht.

Erwacht er also, gleicht er meist einem ruhigen Bach oder einer silberblauen Strömung, die wie ein unendlicher Spiegel in ihm entlanggleitet.

Auch tagsüber kann er die Brandung in sich hören. Dann sieht er sich selbst, als sei er nur eine zarte äußere Micha-Linie, die sein wahres Ich umrahmt, das Wellenspiel, das Glitzern, darüber der Himmel.

Schon lange sieht er sich so. Einmal hat er die schwarz glänzende Muschel im Regal des Vaters entdeckt, die Muschel neben dem Ammoniten, sie genommen und sich ans Ohr gehalten. Hat den Worten des Vaters Glauben geschenkt, denn pssst, bei absoluter Aufmerksamkeit lässt sich darin die Brandung hören. Und er hörte tatsächlich. Staunend die Muschel zwischendurch ausschüttelnd, als könne er das Meer herausklopfen und die Wohnung damit fluten.

Aber Steve sagt: »Du hörst nur dich selbst. Alles was du darin hörst, bist du.« Und will damit die Muschel wohl entzaubern, erschafft aber stattdessen ein viel größeres Wunder, nämlich Micha zu verraten, wer er ist.

»Und was bin ich?«, fragt Linne, als Micha sich ihr anvertraut. »Kannst du auch sehen, was ich bin?«

Aber die Antwort ist ihm nicht möglich. Denn wie wird Linne es verkraften, wenn sie weiß, dass sie Geröll ist. Dass sie Steinen gleicht. Einer Felsformation. Mal heller Kiesel ist, mal schwarz gestockte Lava.

Micha selbst mag Steine. Wenn sie von der Sonne gewärmt sind. Flach und glatt, sodass man sie über die Oberfläche einer stillen Wasserfläche jagen und sie bei ihren Sprüngen bejubeln kann.

Linne ist ein Stein, der fliegen kann. Ein Felsen, der Höhlen verschließt und Menschen vergräbt. Aber er verrät es Linne nicht. Obwohl es möglich ist, dass sie es ohnehin weiß, finster wie sie immer schaut. Er verrät auch Steve nicht, dass er in ihm den Tanz schillernder Blätter sieht. Eine ewig sich wiegende Baumkrone. Der Vater ist Licht. Flackernd und klein. Weich und strahlend.

»Und sie?«, fragte Linne.

Sie. Meer wie Micha. Aber auch das behält er für sich.

2.

Zweimal die Woche macht sich Micha auf den Weg. Trägt in der Tasche, was er für den Besuch braucht. Eine Flasche Wasser, das Buch, die Tageszeitung ist immer schon da. Noch eine Praline. Frau Kornmehl liebt Pralinen. Die Treppe hinab, vorbei an den Türspionen der anderen Nachbarn. Die Schmidt unter ihnen. Die Kalsters im Erdgeschoss. Micha drückt die Tür auf in die Hitze der Stadt.

Das Altenheim liegt nicht weit. Micha ist in weniger als fünf Minuten dort. Trotzdem klebt ihm das dunkle Haar an den Schläfen. Unter dem Riemen der Tasche hat sich ein Schweißfleck gebildet.

SENIORENRESIDENZ steht auf dem von Flechten überwucherten Schild. Im Eingangsbereich ist es kühl. Die Wände sind gekachelt. Der Pförtner ist nicht nur Pförtner, sondern alles und jeder zugleich. Er nimmt die Anrufe entgegen, ist Wachmann und Hauswart. Mürrisch wie immer, reagiert er nicht auf Michas Gruß. Aber der Junge ist es gewohnt.

Zweiunddreißig Stufen zu Frau Kornmehl. Den Fahrstuhl meidet er. Im Fahrstuhl wird oft die gebrauchte Wäsche der Bewohner gesammelt. Manchmal sind da auch Eimer mit Flüssigkeiten. Pfützen. Ein beißender Geruch.

Die einzelnen Stockwerke wiederum erinnern an die teppichgedämpften Aufgänge alter Hotels. Jedes Stockwerk in einer anderen Farbe. Das dritte grün. Der wellige Bodenbelag ebenso wie die Tapete. Die Troddeln auf den Lampenschirmen. Frau Kornmehl mag kein Grün. Sie verlässt ihr Zimmer nie. Ihr kleines, letztes Zimmer. Das unverzichtbare, aber abscheuliche Krankenbett dominiert. Möbel und Bilder versuchen, das gelebte Leben festzuhalten. Konservieren die Bewohner in ihren Erinnerungen, als hätte man sie in Gelatine begraben.

Zweimal die Woche liest Micha ihr vor.

Am Fenster, das gegen die Sonne verdunkelt ist, steht ein Webstuhl, an dem Frau Kornmehl sitzt und kleine Teppiche knüpft, die überall liegen und einstauben. Ihre Augen sind nicht mehr gut, haben Umrandung und Sehvermögen eingebüßt, aber die Finger kennen die Bewegungsabläufe. Immer ist ein neues Stück in Arbeit.

Schulterlanges weißes Haar. Ein krummer Rücken. Sie spricht nicht und nascht auch die Praline nicht, die Micha ihr stets mitbringt. Stattdessen legt sie diese in ein Kristallschälchen, vergisst im Laufe der Stunde, dass Micha es gewesen ist, der die Süßigkeit mitgebracht hat, und schenkt sie ihm schließlich großzügig zurück. Drängt ihn, sie gleich zu kosten und klatscht in die Hände. Ihr selbst reicht die Erinnerung an den Genuss.

Micha tritt jetzt zu ihr. Sie hat bisher nicht aufgeschaut und tut es nun.

»Tom Sawyer habe ich Ihnen mitgebracht«, sagt Micha. »Oder doch lieber die Wochenzeitung?«

Das Buch natürlich. Micha setzt sich in den schweren Sessel, der sich dem Webstuhl am nächsten befindet und beginnt.

Etwa fünf Seiten hat er gelesen, da werden sie gestört. Eine Pflegerin tritt ein. Außerdem eine Frau, vermutlich Angehörige. Wahrscheinlich die Tochter.

»Du musst Micha sein«, sagt die Angehörige.

»Ist er«, sagt die Pflegerin.

»Bin ich«, sagt Micha.

Er lässt das Buch sinken. Frau Kornmehl lässt den Faden sinken. Die Pflegerin hält die Arme verschränkt. Micha weiß nicht viel von der Pflegerin. Meistens eilt sie im Laufschritt durch die Gänge. Vor ein paar Wochen ist sie gegen das fahrbare Medikamentenschränkchen gestoßen, und Micha stand dabei, hielt da gerade noch die Tür zum Zimmer von Frau Kornmehl in der Hand. Da fielen die bunten Pillen – die gelb-blauen mit der kleinen Kerbe, die glatten, braunrunden, die blassen mit dem Schlitz und der pudrigen Oberfläche, die schwarzen, länglichen, die Kapseln, die man auseinanderbrechen und das Pulver in Orangensaft auflösen muss, die rot-weiß tongetrennten – und überhaupt alle Pillen und Tabletten ineinander und versanken im Teppich. Er hatte der Pflegerin beim Aufklauben geholfen. Stundenlang. Erinnert sie sich noch, fragt sich Micha. Denn umgekehrt braucht er jetzt ihre Hilfe, wo er doch ahnt, weshalb sie gekommen ist und das Treffen mit ihm sucht.

Kann sie die Angehörige nicht mundtot machen. Gibt es hier nicht ein paar schöne alte Truhen, in denen man Kornmehl-Töchter verschwinden lassen kann. Noch einen Fernseher daraufstellen. Laut müsste der laufen, wegen der durchgängigen Schwerhörigkeit der Residenzbewohner und aller übrigen Menschen. Irgendeine atemlose Sendung, hinter deren Geräuschkulisse die Schreie der Angehörigen in der Truhe gar nicht gehört werden könnten.

Aber die Pflegerin weicht Michas Blick aus.

Die Angehörige hat ein Abspielgerät dabei. Tonträger auch. Sie stellt alles auf ein Tischchen, um Michas Abschaffung zu verdeutlichen, und es ist ihr nur ein bisschen peinlich, als sie ihm sagt, du musst gehen und komm nicht wieder. Feinfühliger kann sie ihr Anliegen nicht vorbringen, denn die Suchmaschine, die man bei solchen Fragen ja ganz wie üblich mit einbezieht, hat es ihr nicht leicht gemacht, dabei sind ihre Angaben deutlich gewesen:

ich hasse das Kind, das meiner alten Mutter unentgeltlich vorliest

ich hasse das Kind, das hier freiwillig vorliest, während ich mich bei jedem Besuch fortwünsche

ich hasse das Kind, das in diesem miefigen Altenheim, für das ich ein irres Geld lasse, ein und aus geht, als wäre es die schönste Freizeitbeschäftigung unter der Sonne

welche Abspielgeräte eignen sich für ältere Menschen. Große Tasten. Einfache Anleitung.

Die Suchmaschine hat nur für den letzten Punkt zufriedenstellende Antwort gefunden. Alles andere hat die Angehörige selbst und also mitleidslos entschieden und geregelt.

Als Micha aufsteht und aus dem Leben von Frau Kornmehl gegangen wird, nimmt er die Praline und hält sie den ganzen Heimweg in der Hand.

3.

Linne kommt nach Hause. Die Arme voller Kratzer, Blutergüsse an den Beinen und am Rumpf, das Gesicht unversehrt, höchstens eine Schramme. Linne, die sich noch mit zwölf Jahren die Socken bis hoch auf die halbe Wade zieht. Alle Strümpfe brüchig an derselben Stelle, kurz unterhalb des Bündchens.

Linne, die sich auf dem Schulhof mit zwei Jungs und einem weiteren Mädchen zum Prügeln verabredet. Die haben auch eine kollernde und rumpelnde Wut in sich. Die haben auch nie mit Rotkäppchen gebangt, sondern sich mit dem Wolf verglichen. Kennen die Wackersteine, die er in den Bauch gesenkt und darin vernäht bekam. Hart und angespannt auch der eigene Leib. Immer Schmerzen. Hört ihr das nicht, wie die Steine aneinanderschlagen und die Eingeweide zerhauen. Die Mutter legt die Hände auf, massiert die Steine und verteilt sie, bis die Qual nachlässt. Aber oft schlittern sie erdrutschartig einmal durch das ganze Innere bis auf die andere Seite, sodass Linne aus dem Gleichgewicht fällt.

Bei den Treffen auf dem Schulhof sind Linne und die anderen einander ebenbürtig. Was der eine an Stärke und Schlagkraft nicht hat, lässt sich durch Unerschrockenheit wettmachen. Sie losen, jedes Mal neu, wer gegen wen.

Ein Nicken zu Beginn. Dass ihnen da nicht gleich die Kiesel aus den Ohren regnen. Gelost wird mit Streichhölzern. Abzählreimen. Das ist ganz gleich, wenn es nur dahin führt, die Fäuste endlich zu heben, auf der Stelle zu tänzeln, lostreten zu dürfen. Sie boxen und schubsen wortlos. Keine Beleidigungen. Nur Geräusche. Dumpfe Treffer auf den Körper, Schnaufen, das Zerreißen einer Pullovernaht.

Wo wollen sie auch sonst hin mit ihrer Wut, für die es keine Abnehmer gibt. Sie teilen sie untereinander aus. Sie stecken die Wut des anderen ein. Es verbietet sich, den Niedergegangenen noch zu treten. Das Gesicht zu verunstalten. Zu Hause werden sie ihre Wunden verstecken. Zu Hause werden sie langärmlig gehen. Zu Hause werden die neuen Wunden die bereits vorhandenen übermalen.

Schaut der Direktor einmal aus jenem Fenster, das auf den kleinen Hof an der Rückseite des Gebäudes weist, dorthin, wo sich manchmal Raucher oder Verliebte vor den Blicken anderer verbergen, sieht er immer häufiger die Gruppe sich schlagender, aneinander zerrender junger Schüler. Es ist ihm nie ganz klar, ob es ein unterschwellig erotisches Gerangel ist. Ob gefährlich oder harmlos. Ob er einschreiten soll. Meistens sagt er nichts, erkennt aber eine Schülerin immer, nämlich Linne, und zitiert sie einmal zu sich. Muss es tun, aber eigentlich hat er ein bisschen Angst vor dem Mädchen, dem nicht beizukommen ist. Denn bei Linne versagt sein diplomatisches, öfter auch kriminelles Geschick. Alles läuft bei Linne ins Leere.

Sie zuckt nicht mit der Wimper, wenn mit Konsequenzen gedroht wird. Sie starrt durch den Schuldirektor hindurch. Treffen sich ihre Blicke doch einmal zufällig, schrickt er unwillkürlich zusammen und räuspert sich umständlich über die Peinlichkeit hinweg. Er, der schon alle Arten von Schülern auf diesem Stuhl vor sich hat sitzen sehen, die frechen und die dummen, die dreisten und die verlorenen, ihm bricht bei Linne der Schweiß aus. So anders ist das Kind, das seit dem Tod der Mutter weder eine Träne vergossen noch in den schulischen Leistungen nachgelassen hat.

»Linne«, sagt er. »Wir wissen, es ist nicht leicht.«

Aber natürlich hat er keinen Schimmer, was in Linne vor sich geht. Niemand weiß es.

»Was ist das für eine Schlange?«, fragt sie.

Ein alter Stich hängt an der Wand hinter ihm. Der Schulleiter dreht sich auf seinem knarrenden Stuhl um, der in den Kurven butterweich wird und ihn tiefer rücklings sinken lässt, als ihm lieb ist.

»Eine Aspis-Viper«, sagt er. »Ein Lauerjäger. Sie wartet, bis ihr das Fressen vor das Versteck läuft. Sie kann sehr ungemütlich werden, wenn man sie stört.«

Er dreht sich um. Schon halb der Hoffnung erlegen, eine Verbindung zu Linne hergestellt zu haben. Er könnte ihr ein Schlangenbuch ausleihen. Er könnte dem Klassenlehrer einen Ausflug ins Terrarium des städtischen Zoos empfehlen.

Er dreht sich um, aber Linne ist gegangen.

4.

Steve findet Micha. Wischt ihm die Tränen fort, die Haare aus der Stirn und hört sich alles an. Findet auch die geschmolzene Praline in Michas Hand. Holt einen Waschlappen, säubert damit die Hand. Jeden Finger einzeln.

Er hört sich an, dass Micha Frau Kornmehl nicht mehr besuchen darf, und er fragt warum. Micha zuckt mit den Schultern, aber Steve kann es sich denken. Es liegt eine verdrehte Logik darin. Denn die Leute kaufen sich Autos, Erlebnisse und Hobbys und kaufen sich ganz genauso Entscheidungen. Weil es sich gut lebt, wenn man nachtut, was andere einem vormachen. Es also erwiesenermaßen kaufbar, machbar, denkbar, inhalierbar und demnach richtig ist. Und Micha, ein trauerndes Kind bei einem alten Menschen, passt da nicht rein. Die Mohns passen da nicht rein.

Es dauert lange, bis Micha sich beruhigt und nicht mehr weint. Steve schleicht sich spät aus dem Zimmer und flieht die Enge der Wohnung und die Enge seiner Gedanken hinaus auf die Straße. Das Longboard unter den Füßen, gleitet er fast lautlos über den Asphalt. Ab und an ein bibbedibipp, wenn eine Teerspur die glatte Oberfläche der Straße durchschneidet. In wenigen Tagen wird der Asphalt weich werden. Die Hitze wird in den Gassen und hinter heruntergelassenen Jalousien stehen. Zwischen schmalgeschlitzten Sonnenlichtstreifen werden die Nachmittage zu einer unübersichtlichen Menge an Zeit zerfließen.

Er nimmt noch immer die sicheren Wege. Jene, mit möglichst wenig Ablenkungen, denn das ist sein Kreuz, in allen Dingen sieht er Gesichter. Im Türgriff den langnasigen Gesellen. Im Wecker den heiteren Schelm. Im Gullydeckel den Gestürzten. Als Kind schon versäumt er deswegen Unterricht. Gruselt sich vor Grimassen in der Tapete. Führt lange Gespräche mit dem verschnörkelten Ende eines Handlaufs. Seine ganze Welt besteht aus der Not von Gesichtern, die sich ihm mitteilen. Er fühlt sich verantwortlich. Es ist ihm oft zu viel. Erst heute Morgen hat Steve in sein Müsli geschaut und konnte es nicht essen, weil darin ein Kopf einzusinken schien, als wäre es der Mann im Mond. Adam trat hinzu, schaute in die Schale und sagte: »Das Erbe deiner Mutter.«

»Dass ich mein Müsli nicht essen kann?«

»Dass deine Oberfläche vergrößert ist. Auf alles und jeden fällt dein Gefühl.«

»Nicht freiwillig.«

»Diese Wohnung zum Beispiel.«

»Sie hat immer geschimpft, die Wohnung wäre zu klein.«

»Weißt du noch. Sie hat immer ein Licht brennen lassen, damit die Wohnung belebt aussieht. Nein, das stimmt nicht. Ich muss es richtig sagen. Sie hat immer ein Licht brennen lassen, damit die Wohnung sich nicht so allein fühlt. Und als du klein warst, hast du ihre seltsame Art von Mitgefühl für eine Wohnung, hast du diese Empfindung geteilt und Kaffee in eine Gießkanne gefüllt und die Tapete damit gegossen, weil du dachtest, die Wohnung möge ebenfalls Kaffee, hätte außerdem Hunger. So hast du Essen in den Wohnzimmerecken verteilt. Spinat. Spinat hast du verteilt, und wir haben Tage gebraucht, um das wieder wegzubekommen. Und dann haben wir dir geraten, die Wohnung mit einfacheren Sachen zu füttern. Mit Keksen zum Beispiel. Und die waren dann anderntags fort. Ich habe sie jedenfalls nicht weggeräumt, und ob Johanne es gewesen ist, ich denke, das kann keiner sagen.«

Steve schließt die Augen. In voller Fahrt bergab legt er es darauf an, dass es gutgehen wird. Er wird schneller und schneller, aber er fährt, als gäbe es nur ihn inmitten des Sommers, nur das Surren seiner Räder. Nicht die hupenden Autos, die aus den Nebenstraßen schießen. Er will es nicht hören, und er will es nicht wissen, denn in den wenigen Minuten, in denen er so selbstvergessen wagemutig ist, scheint er frei von den Anrufungen anderer.

So rast er den Hang hinab. Eine äußerst fragile Figur. Sein Ziel ist die große Eiche. Unter dem Baum findet sein müdes Selbst oft Auflösung, wenn alle Blätter zugleich wispern und ihre Geschichten erzählen. Heute hätte er gern gelauscht, aber ausgerechnet heute sperrt ein rot-gelbes Band die Eiche ab und ein Schild warnt vor dem Befall durch Raupen.

Dabei wäre das Schild gar nicht nötig, die Raupen sieht man auch so. In endloser Reihe marschieren sie auf den Baum zu, die Rinde hinauf, um dort mit feinen Gespinsten alle Zweige und Blätter einzuweben. Sie bewohnen den Baum. Sie machen ihn mundtot. Sie fressen ihn auf.

Erschrocken schaut Steve zu den zuckenden Leibern. Wenn sie mit den Blättern fertig sind, werden für Steve keine Worte mehr übrig sein.

Jetzt bist du stumm, mein Freund, denkt Steve.

5.

Das Ehepaar Kalster steht gern am Fenster. Sie haben Jahre gelebt und wohl auch Geschichten. Aber inzwischen sind sie inmitten ihrer Rituale verknöchert, und Unvorhergesehenes wirft sie schnell aus der Bahn.

Sie sind auch auf Johannes Beerdigung gewesen. Weil sie zu allen Beerdigungen der Nachbarschaft gehen. Da trippelten sie von einem Bein auf das andere. Sie sehr klein. Er sehr groß. Beide argwöhnisch und ungehalten, weil es nicht so recht voranging. Es hatte die ganze Nacht geregnet. Die Wiese, auf der die Beisetzung stattfinden sollte, war vollgesogen, und das Grundwasser stand zu hoch, sodass die Urne wie ein Korken auf dem Wasser tanzte und partout nicht unter die Erde zu bringen war.

Das empörte die Kalsters, ließ sie nicht ruhen, ihre Verdauung geriet durcheinander.

Das berichten sie wiederum Adam, der, unrasiert und erschöpft von der Vorstellung all der kommenden Jahre ohne Johanne, die Tür öffnet und sich die Vorwürfe der etwas ranzigen Kalsters anhören muss.

Sie wollen Versicherung, dass alles in Ordnung ist. Sie sorgen sich, die Mohns könnten sich die Urne womöglich ins Regal stellen. Sie haben gehört, zum Leichenschmaus gab es eine Tortenschlacht. Sie wissen das genau, denn der Konditor, bei dem die Torten bestellt worden seien, habe Adams Frage doch recht befremdlich gefunden, welche Torten denn wohl am besten fliegen würden. Ob Steve denn im Übrigen wieder eingezogen sei und ob die Aufzucht der Jüngsten gewährleistet. Ob sich die Mohns überhaupt einmal in die Lage von ihnen, den Kalsters, hineinprobiert hätten. Diese Unruhe in der Nachbarschaft täte ihnen nicht gut. Es gäbe schließlich das eine oder andere Herzproblem.

»Ich habe auch ein Herzproblem«, sagt Adam.

»Wie interessant. Welches denn?«

Die Kalsters sind Auge, Ohr.

»Mein Herz ist gebrochen«, sagt Adam.

»Ach so«, lächeln sie peinlich berührt. Immer diese Gefühle bei anderen Menschen. Was die wohl glauben. Als hätten sie die Gefühle erfunden.

»Wir meinten ein echtes. Ein medizinisches. Ein nachweisbares.«

»Na ja. Meine Frau ist nachweisbar tot«, sagt Adam. »Oder etwa nicht?«

Oder etwa nicht. Das klingt noch in Adam, da hat er den Kalsters längst die Tür vor der Nase verschlossen. Sind seither schon Tage und Wochen vergangen. Er weiß es nicht sicher.

Oft hat Adam den Eindruck, Opfer eines immerwährenden Anschlussfehlers zu sein. Wo er eben noch Schnürsenkel an seinen Schuhen bindet, aber im nächsten Augenblick barfuß steht. Eben eine blaue Hose trägt, aber kaum in einem anderen Raum, scheint die Hose rot oder grün. Ist mit einem Mal die Brille von seiner Nase verschwunden. Ist der Dreitagebart fort. Taucht im nächsten Moment wieder auf. Es ist nichts, was er nicht aushalten kann. Oder muss er jetzt gar nichts mehr aushalten. Hat er ein Recht darauf, aus allem auszusteigen.

Was tust du bloß hier, denkt er oft. Wo doch Trauer ein Zimmer ist, das du gut kennst. Es hat ein Fenster, Tisch, Bett und Stuhl. Es ist gefüllt mit Leben, mit Langeweile, mit anderen. Aber eines Morgens ist es anders, und du setzt die Beine aus dem Bett auf den Boden und senkst deine Füße in stumpfes Schwarz, das durch deine Fußsohlen in dir emporwächst, und wenn du aufstehst, dauert jede Bewegung eine Ewigkeit, und willst du aus dem Fenster schauen, gibt es dort nichts mehr zu sehen, weil die Scheiben blind sind und Pech an ihnen hinabrinnt. Und dann geht das Licht aus in diesem Zimmer, das du eigentlich so gut kennst. Und dann wird die Luft knapp zwischen diesen Wänden, die näher gerückt sind oder dich narren wollen. Du tappst ungeschickt in deinem Zimmer herum, mit dem du nichts mehr anfangen kannst, das dir die einfachsten Handlungen erschwert. Du stolperst und fällst und rutschst aus und schaffst es doch noch an den Tisch oder in das Bett, aber das Schwarz saugt sich weiter in dir empor, als wärest du ein gottverdammter Schwamm. Und alles andere geht zu Bruch. Alles geht vor die Hunde. Draußen hörst du manchmal Geräusche und ganz selten, wenn es einen Moment gibt, in dem du glaubst, es hinausschaffen zu können und -schaffen zu wollen, tastest du dich an der Wand entlang zur Tür, aber die ist nicht mehr da.

Adam kündigt.

Zum Abschied reichen sie ihm die Hand. Einen Kuchen gibt es auch. Aber Adam hat nur Augen für den Fleck auf seinem Hemd. Das einzige Hemd, das er seit ihrem Tod trägt. Das er zu allen wichtigen Anlässen getragen hat. Bei seiner Abschlussfeier ebenso wie am Tag seiner Hochzeit. Das nächste Mal bei Steves Geburt. Auch bei Linnes Geburt. Bei Michas. Er hat es zu Johannes Beerdigung übergestreift und seither nicht mehr in den Schrank gehängt. Seither wäscht er es jeden Abend aus. Legt es nass über die warmen Stuhllehnen auf dem winzigen Balkon, der hinaus auf die Straße kragt. Auf dem eine vertrocknete Topfpflanze platziert ist, von der niemand mehr weiß, welcher Art sie eigentlich ist. Morgens streift er das Hemd wieder über. Dann scheint es ihm papierdünn. Manchmal noch klamm. Aber er trägt es auf der Haut, als wäre es ein Teil ihrer Haut. Als könne es ihn umarmen und beschützen. Er will nie wieder etwas anderes tragen.

Jetzt aber ist da dieser Fleck. Und noch während seine Kollegen zu ihm sprechen, ihm gute Worte mitgeben wollen, die sie am Abend oder erst Stunden zuvor einem Ratgeber für schwierige Verabschiedungen entnommen haben, dreht er ihnen den Rücken zu und wischt wieder und wieder an dem Fleck. Ohne aufzuschauen geht er aus seinem Büro und aus seinem Arbeitsleben hinaus.

An der Haltestelle für die Tram, die er für gewöhnlich auf dem Heimweg nimmt, sitzt die Dame mit Hund. Eine heimatlose Frau, die sommers wie winters damit beschäftigt ist, sich eine rote Decke um den Leib zu wickeln. Selten ist sie mit dem Ergebnis zufrieden. Sie entwirrt die Decke wieder