Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Confronté malgré lui à l’émigration clandestine, Magan, le cadet de sa fratrie, rentre au Mali déterminé à réunir sa famille, après avoir traversé de lourdes épreuves en France. Dans le même temps, sa soeur Henda, sous la pression sociale, se marie à un aventurier et découvre les difficultés rencontrées par les épouses de migrants. Le choc entre leurs récits explore avec subtilité les dynamiques complexes des foyers polygames et les réalités de l’émigration clandestine, avec une touche d’autodérision qui ajoute une profondeur singulière à cette histoire.

À PROPOS DE L'AUTEUR

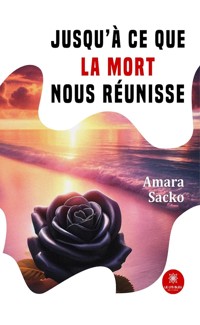

Lorsque ses aînés ont commencé à émigrer, Amara Sacko a été profondément marqué par cette question, surtout au moment où il a dû lui-même quitter sa terre natale pour la France. "Après Le sang de Djena", publié en 2021 par les Éditions Prostyle, il vous livre ici son deuxième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Amara Sacko

Jusqu’à ce que la mort

nous réunisse

Roman

© Lys Bleu Éditions – Amara Sacko

ISBN : 979-10-422-3518-5

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

J’ai finalement compris. Pour une femme, ce n’est pas facile d’essayer d’élever un homme.

2pac, Dear mama

À peine âgé de la vingtaine, nous nous sommes essoufflés sur les pas de nos pères, à la recherche de ce précieux sourire qui a quitté les visages de nos mères.

Prologue

Ce matin, tout va bien à la maison ! Le soleil suit son cycle normal. Les rayons traversent le rideau et se transportent jusque dans la pièce qui sert de salon à ma mère. C’est une toute petite pièce dans laquelle mon père a fait poser son petit lit clic-clac qu’il plie et déplie à sa volonté. Sa belle vie, quoi. L’appartement de ma mère est situé à l’extrémité de la concession, à l’ouest, non loin de l’enclos du cheval blanc de mon père. Le matin, il voit le soleil se lever et accueille ses magnifiques rayons qui traversent le rideau et se projettent jusqu’à l’intérieur. La légende raconte que sa position fait partie des faveurs dont peuvent bénéficier les plus jeunes épouses des maris polygames. Dans la concession, les appartements sont très espacés les uns des autres afin de laisser de la place à qui veut prendre de l’air. Il n’y a pas véritablement de décor. Les maisons en terre crue pour la plupart sont typiques des résidences de vieilles femmes. Les rares pluies faisant leur effet, il manque de jeunes valides pour les traditionnels crépissages. La crise environnementale devient de plus en plus rude, à tel point que l’agriculture de subsistance ne suffit plus pour nourrir son homme. Alors tous les hommes ont décidé d’emprunter les chemins de l’aventure. Par groupes, génération après génération, chaque jeune garçon naît et grandit avec les doutes du jour sans garanties du lendemain. Alors les familles se vident d’homme. Les maisons se dégradent. Et puis, comme les années passent lentement ici, nos mères se lassent de se faire belles pour nos pères. Les plus chanceuses d’elles finiront dans des maisons en béton construites par des fils aventuriers ayant affronté déserts et océans.

Ce matin, tout va bien à la maison ! Les enfants continuent leurs jeux comme à l’accoutumée. Un cri par ci, des sauts de joie innocents par là. Puisse cette insouciance juvénile faire long feu ! Quand ils grandiront, ils honoreront la tradition et emboîteront les pas de leurs aînés sur les chemins de l’émigration. Mais avant de partir, ils vivront ce que vit chaque jeune homme. Sans véritable occupation, la course aux grins et aux thés se lance dès que le jour appelle la séduisante lumière solaire. L’harmattan balaie les rêves sur son passage, les saisons s’en vont avec les espoirs et les grins, ces assemblées de jeunes, ramènent cette sérénité illusoire qui a quitté nos maisons depuis des décennies. Alors on s’invente des occupations entre commérages et colportages de rumeurs pour mieux supporter la peine. Au soleil, la misère est bien pire qu’ailleurs même si elle semblait moins pénible aux yeux d’Aznavour. Les jeunes filles, elles, vont chercher de l’eau au puits comme tous les matins. Il faut bien que quelqu’un soit occupé. Ainsi passent-elles par groupes et selon les affinités, chacune profitant de ces moments de corvée pour rendre son existence agréable par les petites causeries et commérages. Nulle ne déroge à la règle. Leurs mères y sont passées après leurs grand-mères. À leur tour maintenant de s’y conformer. Bien que les puits soient souvent assez éloignés des concessions, elles ne se plaignent jamais de ces tâches. Elles deviennent même des occasions de partage de bonheur, là où les relations se créent, se nouent et se tissent de fil en aiguille tel un tisserand à la manœuvre. Des mères, des filles et des belles-filles défilent, bassines sur les têtes, pendant que le plus âgé de nous, enfants de cette famille, est allongé sur son lit. Posé à l’ombre du grand manguier au milieu de la cour, il admire les déhanchements de sa nouvelle épouse qui n’est visiblement pas fatiguée du port de litres d’eau sur sa tête. L’on dit que sa première épouse est vieille, démodée. Elle se rassure en chantant en boucle « ce qui dévalorise l’ancienne finira bien par rattraper la nouvelle ».

Ce matin, tout va bien à la maison. Nous n’avons pas encore entendu ni vu cette vieille aux jambes tordues qui s’entrecroisent puis s’entremêlent quand elle marche. Pas non plus celle avec son long cou et qui, sans scrupule, se mêle de toutes les affaires de cette maison. Encore moins la troisième dont la vie d’adulte a précédé celle de jeune fille. Peut-être dorment-elles encore. On ne va pas parler de cette autre qui ne présente pas un grand intérêt hormis aux yeux de son mari qui, d’ailleurs, peine à se relever de ses maladies incessantes. Il est vieux et malade. Ou peut-être pas. Il est tout simplement fatigué. Fatigué de son âge et fatigué de son parcours. Après des années à parcourir le monde pour se construire une situation financière puis à labourer la terre, le corps fatigue. Octogénaire, les soins se multiplient au rythme des maladies sans véritable amélioration. On s’épuise et on finit par s’éteindre, laissant derrière soi une longue histoire de querelle familiale.

Ce matin, tout va bien à la maison. Hier, ils ont annoncé la venue prochaine des Tounkaranké qui nous servent de frères. J’ai vu leurs épouses se précipiter de se faire belles. Se faire belle pour qui et pourquoi ? Elles se font toutes belles pour leurs époux qui viennent enfin après des années passées de l’autre côté de la méditerranée. Encore faudrait-il que tous reviennent. Ceux qui sont en situation irrégulière de l’autre côté sont condamnés à y rester en se cachant jusqu’à ce que se régularisent leurs situations. S’il leur venait à l’idée de rentrer, ne serait-ce que dans un sommeil profond, ils se feraient réveiller aussitôt pour regarder la dure réalité dans les yeux. S’ils rentrent, ils ne pourront plus y retourner. Du moins par la voie légale. Ils devront traverser de nouveau désert et mer pour y aller. Parce que de l’autre côté, ils ne sont pas les bienvenus. Alors on ferme portes et accès et on s’active à contrer l’invasion des migrants. Les épouses de ceux qui ne viendront pas sont tristes. Elles ne les verront pas débarquer. Comme personne ne se soucie de leur sort, elles camouflent leurs peines derrière les fausses taquineries et s’efforcent à sourire. Elles se prêtent aux travaux de peintures que font les autres dont les époux reviennent. Il est de tradition de renouveler les peintures des maisons chaque saison ou à chaque événement. Pour cela, on fait recours à la terre, celle qui ne nous ment pas, dit-on. L’argile sahélienne est riche. On y trouve de toutes les couleurs. Enfin, presque. On y trouve du blanc, du marron et du noir. Le blanc sert à peindre les murs après crépissage par les jeunes gens. Comme les hommes sont tous partis, les femmes crépissent puis peignent avec cette argile blanche à laquelle elles rajoutent un peu de gombo afin de le rendre collant. Le marron et le noir servent à décorer, à dessiner et à écrire quelques caractères souvent illisibles. Le plus important est que ça se remarque sur le mur. Elles écrivent parfois des dates, des noms, ou des mots qui ne veulent strictement rien dire. De manière impressionnante, elles décorent des maisons entières avec trois fois rien.

Ici, le décor est important. Chaque trait, ligne, point a une signification. C’est ce que disait Baye, cette femme aux jambes tordues qui s’entremêlent quand elle marche. En voyant ses belles-filles dessiner des formes démunies de sens, elle s’en indigne et fait remarquer qu’à son époque chaque signe signifiait plus qu’une phrase et que tout était bien réfléchi. Chaque signe avait une place, chaque ligne, courbe et même cercle se devait d’être à sa place. Aujourd’hui, les jeunes femmes ne savent plus ce que veulent dire les signes, elles se mettent ainsi à écrire, constate-t-elle. Puis, leurs écrits ne sont lisibles que par celles qui savent lire, s’indigne-t-elle. Les plus chanceuses sont celles qui ont fréquenté la médersa. Elles savent lire et écrire. Enfin, presque. Elles n’y ont pas dépassé les quelques années parce qu’elles devaient apprendre à devenir femmes. Il fallait apprendre à cuisiner, à s’occuper d’un enfant, à aller chercher de l’eau au puits. Et puis, quoi qu’il arrive, elles n’auront jamais l’opportunité d’avancer dans leurs études. Autant rentabiliser le temps en aidant maman à la maison.

Ce matin, tout va bien à la maison. Le vieux est malade. On dit qu’il risque d’y passer. La réalité est triste, dure à avaler. Lorsque l’on apprend que son père vit ses derniers jours, l’on se précipite à rentrer comme les Tounkaranké. À d’autres, l’on essaie de cacher la vérité. Ce sont ceux que l’on appelle les enfants. J’en fais partie. Mais je ne me laisserai pas faire. J’ai mis en action ma technique secrète d’espionnage lorsque le médecin annonçait, hier, à Baye et N’mâ Goundo que les chances de survie du vieil homme sont quasiment nulles. J’étais là, caché derrière les pailles qui entourent le hangar. J’ai tout entendu. Le médecin n’a pas dit le pourquoi du comment. Dans tous les cas, elles n’auraient rien compris. Il a juste eu la bonne idée d’annoncer qu’avec un peu de chance, il vivrait un mois tout au plus avant d’enlever ses babouches et de s’endormir à jamais. Merci docteur d’avoir causé la panique chez ces vieilles dames et leurs progénitures ! Il conseilla de ne pas lui en parler. Ce n’est pas ironique, il n’est pas le seul à devoir ignorer. Ni N’mâ, ma mère, ni N’mâ Sira, la troisième épouse de mon père, ni les enfants ne doivent l’apprendre. Celles qui ont été informées se sont chargées d’appeler tout le monde afin que tous viennent vivre avec notre père ses derniers jours. Nous autres, les enfants, devrons le voir sans avoir connaissance de son sort. Qu’en est-il de N’mâ Sira et de N’mâ ? Elles ne sont pas des épouses comme Baye et N’mâ Goundo. Ce sont les dernières femmes que Bâ a épousées. L’ordre d’arrivée a des avantages, mais aussi des inconvénients. Ma mère, la dernière venue, est logiquement la préférée de mon père. Seulement quand il a toutes ses forces. Depuis qu’il est épuisé et qu’il n’est plus en mesure de remplir sa fonction de chef, ses deux premières épouses s’en sont accaparé. Puis, N’mâ dira qu’elle a une place dans cette famille. Elle n’a pu engendrer que deux enfants, ma sœur et moi. Une fille et un garçon incapable de ramener quoi que soit à la maison. Comment peut-elle avoir une place alors qu’elle a moins d’enfants que ses coépouses et que les siens sont les plus jeunes ? Baye, la première épouse, et N’mâ Goundo, la deuxième, en ont chacune une dizaine. N’mâ Sira, la troisième en a six.

Le vieux va mourir. En attendant, les Tounkaranké arrivent. Ils auront tous le temps de faire le tour du village, accompagnés de leurs femmes pour saluer hommes et femmes, ânes, chevaux et mêmes arbres et plantes. Il faut se faire remarquer, c’est primordial pour un Tounkaranké. Un billet de banque à un diaré et une grande fête à la maison comme à l’accoutumée, et le tour est joué.

Magan

Les Tounkaranké débarquent

Au singe les allers-retours, la colline, elle est immobile, nous a-t-on martelé dans les oreilles bien avant que les cordons ombilicaux soient coupés. Les longs séjours en Europe n’empêchent pas de rentrer à la maison. Parmi ceux qui viennent faire les adieux à notre père se trouvent nos frères et sœurs les plus âgés. Certains ont l’âge de ma mère et d’autres sont un peu plus âgés. Épouser des femmes très jeunes lorsqu’on approche la soixantaine doit être d’un grand luxe pour tous ceux qui en ont les moyens. Baye, la première épouse de mon père, est de la génération de ma grand-mère maternelle. L’âge avancé de mon père n’a pas été un obstacle à ma venue au monde. Bien qu’il eut fait de son mieux, j’ai toujours eu l’impression d’avoir un grand-père et non un père. J’ai dû apprendre, tout seul, à devenir un homme. Rien de ce qu’un père transmet à son fils ne m’est parvenu. Si ce n’est les problèmes familiaux dont j’ai hérité quand j’ai eu le malheur de naître. D’autres ont pleinement profité de lui. Ce sont ses premiers enfants. Ceux de Baye et de N’mâ Goundo. Ils ont eu tous les privilèges qu’ils gardent encore dans les entrailles de leurs appartements. C’est logique, ils sont nés au bon moment. Comme Bâ n’est plus en mesure d’occuper sa place de chef, ils en profitent. Ce sont ceux qui travaillent et qui nourrissent tout le monde, moi y compris. Passés les mois de l’hivernage, je me retrouve au grin avec d’autres jeunes partageant les mêmes difficultés que moi, à siroter quelques verres de thé vert de Chine sans nous soucier des ingrédients de notre boisson préférée.

Comme tous mes frères et sœurs viennent à la maison, je dois me faire tout petit. Instinct de survie hérité de mon environnement propice à l’élimination, j’ai appris à m’effacer à mes dépens. Je dois éviter le regard de Ngolo que l’on surnomme Nicolas. Je sais qu’il a des comptes à régler et que pour une fois qu’il en a les raisons, il ne va certainement pas s’en priver. Et puis, je n’ai tout simplement pas besoin d’histoire. J’ai assez de problèmes comme ça. Je n’ai pas de responsabilité, mais j’ai plus de soucis que tous les autres. Je sais, ils aiment me chercher des problèmes comme si j’étais l’homme à abattre. L’instigateur s’appelle Sikou, le fils aîné de mon père. C’est lui qui s’est permis de poser son lit sous le grand manguier dans la cour pour y passer ses journées à faire des siestes et à voir sa jeune épouse déambuler sous ses yeux affamés. C’est ce qu’il sait faire de mieux. En fonction de l’orientation des rayons solaires, il se déplace à la recherche de l’ombre de l’arbre pendant que l’une de ses deux femmes balaie les feuilles mortes qui tombent et qui viennent souvent gâcher son petit nid romantique. Il ne songe pas à partir, de janvier à décembre, il s’occupe de son bétail et de sa vie de couple. Il avait, dans le temps, émigré comme tous les hommes d’ici. Je n’étais pas encore né, car N’mâ était encore jeune, paraît-il. Il a dû comprendre que son activité d’élevage l’enrichirait tout autant que les Tounkaranké. Avec des centaines de têtes, il disparaît souvent avec son bétail à la recherche de pâturages. Comme les précipitations se font de plus en plus rares, la région est précocement frappée par la sécheresse chaque année. La végétation disparaît spectaculairement à partir de la mi-mars. Les éleveurs se déplacent alors de zone en zone à la recherche d’un peu de fraîcheur où pourront paître et boire les bêtes. Les conséquences du réchauffement climatique se faisant déjà sentir, l’on s’indigne paradoxalement quand on nous demande de préserver notre environnement. Puis on trouve des boucs émissaires. Ce sont tous ceux qui refusent d’aller prier à la mosquée. Ou bien ceux qui y vont, mais qui, en cachette, invoquent des fétiches. Il faut voir en cela une punition divine pour nous rappeler à l’ordre, dit-on dans nos prêches. Puis, on se regroupe en prière pour évoquer la pluie auprès de Dieu. On promet de se repentir et de ne plus recommencer. Si par malchance, il ne pleut pas, on s’accuse mutuellement d’hypocrisie religieuse. Et si la chance tourne et qu’il pleut, on loue Dieu avant de retourner à nos vies de débauche. Aucune mise en perspective, l’on se remet à dégrader l’environnement. Nos actes conduisant à la détérioration de la nature, rebelote, on rejoue le même scénario chaque saison.

Lorsque, fin juin, il commence alors à pleuvoir, Sikou rentre enfin avec ses troupeaux au village. Sur sa vieille moto de fabrication japonaise, son turban bleu foncé perd de son éclat au contact permanent du soleil. Il a tout de même le mérite de le protéger du vent violent de la saison sèche. Cette saison se caractérise par une sécheresse accrue accompagnée de vents secs et violents. L’on jurerait que l’enfer a ouvert ses fenêtres afin de laisser un peu de sa colère se déverser sur le Sahel. L’extérieur est invivable, l’harmattan enlève toute envie de s’y aventurer. À l’intérieur, la chaleur bouillonne. Mon père dit que le monde a beaucoup changé en une génération.

Ces récits teintés de nostalgie réveillaient chez mon père une sensation plus forte que la solitude. Il s’adonnait alors à des épopées qui ont marqué sa jeunesse.

De toutes les histoires qui nous ont été racontées, il y a beaucoup de légendes. À tel point que l’on n’est plus sûr si toutes les histoires qui nous sont rapportées ne sont finalement pas que des histoires. Mais celle-ci était bien réelle. Beaucoup de villageois en font une référence aujourd’hui. Les temps ont vraiment changé. Voir un homme comme Sikou s’aventurer seul dans les prairies en est la preuve. Bâ m’a dit qu’à son temps, il y avait de la végétation, la faune et la flore étaient bien riches et les pluies ne se faisaient pas rares. Dès que le mois de juin pointait le bout de son nez, elles inondaient les cours d’eau, et ce jusqu’à ce qu’octobre chasse l’hivernage par le retour du soleil ardent. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus cultiver nos champs, et sommes condamnés à émigrer.

Bien que la température ne soit pas favorable à une balade, je m’aventure souvent à traverser la rivière asséchée en compagnie de quelques congénères. Je suis jeune et résistant. Ne dit-on pas que « tout ce qui ne tue pas rend plus fort » ? Certains sont effectivement devenus beaucoup plus forts, peut-être même beaucoup trop forts. À l’occasion d’une de nos promenades, nous vîmes, de loin, deux jeunes se battre. Il est bien clair que la chaleur, dans l’incapacité de les tuer, les a rendus plus forts. Nous nous sommes empressés d’aller les séparer. Une petite bagarre entre deux gamins peut s’enflammer dans ce village et finir devant la cour du chef du village. Parce que chaque homme attend son voisin au tournant. Chaque femme attend une occasion pour se laver de l’affront que lui a mis une voisine, une cousine ou une coépouse. L’un des belligérants peut faire l’objet de représailles d’un cousin ou d’une tente malheureuse. Qui de mieux placé que moi pour en parler ? Ils disent que mon père n’avait plus ses facultés physiques pour me corriger et m’éduquer à la façon militaire quand j’étais plus jeune. Comme je suis le dernier de la fratrie, ma mère n’aurait jamais toléré que mes grands frères me fassent ne serait-ce qu’un reproche. Ils ont menti ! Mes frères ont inventé des prétextes pour me fouetter les fesses. Il fallait que je paye pour ce qu’est ma mère et pour être le dernier-né de la dernière épouse de notre père.

Toute mon enfance, j’ai été battu par ces grands frères sous le regard impuissant de ma mère. Il fallait que je fasse ce que mes frères m’ordonnent.C’est N’mâ qui me le disait à chaque fois que je prenais quelques coups de fouet pour des raisons aussi farfelues les unes que les autres. J’ai passé ma vie à obéir, à appliquer les ordres et à ne jamais me plaindre. Il fut un temps où j’avais envie de liberté, la liberté de ne plus suivre et de décider de mon sort par moi-même. Ma soif de liberté m’a conduit à voir tous mes frères me tourner le dos parce qu’ici l’on ne devient véritablement homme que quand on a plus de père et de grands frères pour décider à notre place. Que je n’oublie jamais cela, c’est Baye qui me l’a dit lorsque nous avons conversé à mon retour au village. Il faisait nuit, la pleine lune avait disparu depuis plus d’une semaine laissant place aux nuits obscures de l’hivernage sahélien. C’est le moment où l’on se retrouve avec tous les faits-néant du village autour d’un thé à batifoler, à inventer des théories scientifiques et théologiques. En racontant des ragots sur chaque passant, nous inventons des théories que même les plus grands théoriciens n’auraient pu imaginer. Je fais partie de ce grin qui décortique la vie de chaque passant. Je dois avouer ma peur lorsque j’ai reçu la convocation de Baye. Quand elle vous convoque en personne, plus rien ne va et elle va y aller très fort. Qui que l’on soit, elle dira ses quatre vérités. Et même la cinquième si elle en a.

À force de parler dans le vide, je risquais de me perdre et d’oublier ma convocation. Je me dépêchais, il fallait que j’aille répondre présent à l’appel de la cheffe. Je serai sans nul doute le sujet de discussion du grin à la minute suivante, mais cela n’a aucune importance, car je ne serai ni le premier ni le dernier. D’ailleurs qui du grin n’a jamais été le sujet de discussion d’un soir ? En arrivant à la maison, Baye m’attendait, assise sur sa natte royalement posée sur son Bamballé, une petite terrasse en dalle de banco dont dispose chaque femme devant sa maison. Baye jouissait du prestige de première femme de la maison et c’est une position qui fait des jalouses. Toutes les autres, y compris N’mâ, envient sa place. Aucune des trois autres femmes n’était là quand le vieux était jeune et plein d’énergie. Baye seule a eu ce privilège de jouir de son amour sans partage pendant des années.

Ma belle-mère me dévisagea un instant puis me proposa de nous éloigner un instant pour une discussion « privée entre mère et fils ». Voilà comment parler pour baratiner les gamins imprudents de mon espèce. Elle m’amena loin dans la grande cour, loin de toutes oreilles indiscrètes, puis d’une voix grave s’engagea dans la discussion.

Je la voyais venir sur ses airs d’hypocrites. Non, appelons ça de la diplomatie. Et comme si elle en savait quelque chose, elle commença à me parler de mon passé peu glorieux duquel je travaillais à m’en défaire.

Elle sait mieux que quiconque que mes frères ne pourront jamais faire la paix. Orgueilleux que nous sommes, personne de cette famille n’est prêt à faire des efforts pour les autres. Moi, Magan, que je sois le plus petit, le moins fort, peu m’importe. Je pourrais m’entêter à ne jamais vouloir pardonner. Quand bien même que j’aurais tort, je n’oublie pas le passé. Mais je n’oublie pas non plus la promesse faite lors de la traversée de l’Atlantique lorsque la mort l’arracha de mes mains impuissantes et que les larmes de l’océan m’accompagnèrent jusqu’à aujourd’hui, s’installant dans le tréfonds de mon âme.

Un nouvel homme

Une nouvelle journée commence avec toute sa lueur d’espoir et de désespoir. Aux chants des premiers coqs, je me fais réveiller. L’aube est belle, c’est ce qu’a toujours dit mon père. Elle amène avec elle un parfum emprunté aux jardins célestes puis le dispatche dans l’air. Sentir cet air ouvre les voies à une nouvelle journée remplie d’opportunités. « L’avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt », dit-on. Comme l’aube est belle et donne de l’espoir, les premiers chants des coqs du village, en parfaite harmonie, font réveiller beaucoup des braves gens. Seuls les paresseux de mon espèce restent cloués à leurs lits, attendant que les rayons solaires viennent avec l’alarme de réveil.

Moi aussi, ce matin, j’ai décidé de me réveiller tôt, d’écouter les coqs chanter et de me rendre à la mosquée. Quand mon père avait encore de la force, il m’y amenait de temps en temps. Avec le temps, j’avais pris l’habitude d’y aller tout seul. Parfois, nous y allions ensemble en groupe. La meute ! De retour, nous nous retrouvions dans la cour de la maison. Nous allumions le feu et l’encerclions, chacun occupé à réviser ses leçons. Dans ce grand brouhaha matinal, seuls quelques téméraires arrivaient vraiment à retenir. Nous autres nous contentions de crier assez fort pour nous faire entendre. Les révisions autour du feu ont traversé des générations. Tous y sont passés excepté une. Henda, ma sœur, allait à l’école. La légende raconte que mes parents ont été contraints de l’y inscrire et que Bâ était fou de rage. « Ils vont évangéliser ma fille », s’était-il plaint.

Lorsqu’il y a une vingtaine d’années, l’État avait décidé de l’ouverture d’une école au village, l’on s’y opposa. « Nous avions déjà la médersa et tous nos enfants y étaient scolarisés. Pourquoi fallait-il nous imposer une école que nous n’avons pas demandée ? » disait ma mère. Ils ont su quoi faire afin de s’en débarrasser. Boycotter l’école. « Si l’État voit qu’aucun enfant n’y va, il fermera les portes et rappellera ses fonctionnaires », a-t-on pu dire. En réponse, la mairie imposa un système de quota. Toutes les familles devaient inscrire au moins un enfant. J’avais été choisi pour y être sacrifié. Mais j’étais trop jeune, l’instituteur ne pouvait m’accueillir dans sa classe. L’on désigna Mamedy à ma place. D’un an mon aîné, il n’était pas non plus en âge d’y aller. Et puis, paraît-il qu’il fallait remplir le quota de filles. Voilà que mon père fut contraint d’y inscrire sa fille. Le projet de l’État était simple. Il fallait inscrire autant de filles que possible et augmenter leur taux d’alphabétisation. L’ordre serait venu du Président de la République lui-même. Bâ n’était pourtant pas parti pour laisser Henda aller loin dans ce qu’il qualifie de fabrique de l’ignorance et de la mécréance. Lorsqu’est venu un homme avec ces idées novatrices et progressistes, il changea d’avis. Cet homme s’appelle N’golo, celui que nous surnommons Nicolas. Après quelques années d’aventure à parcourir l’Afrique, Nicolas s’était révélé moderne et voulait tout faire à la manière des citadins. Enfin, presque tout. Les moyens n’étant pas à portée de main, les infrastructures sont assez rares. Les rares routes et forages d’eau sont les œuvres des Tounkarankés, ceux qui ont préféré, au détriment de leur liberté, de mettre les leurs à l’abri. Le développement ne pleuvra point, ils l’ont compris. Ils ont payé leurs impôts et ont attendu que l’État agisse. L’État s’est absenté et n’est jamais venu. Ils ont alors opté pour le sacrifice. Partir loin et revenir avec ce petit sourire qui avait quitté les visages de leurs mères. C’est cela le bonheur.

Ces matins de révisions à la maison restent gravés comme tous bons souvenirs. La vie était belle. Du moins ce que nous pensions, nous, enfants innocents échappant encore à la cruauté de l’espèce humaine. L’insouciance enfantine est la meilleure des créatures qui puisse exister. Avec les années, j’ai grandi et eu des amis. Des bonnes fréquentations et des moins bonnes. Cependant, les mauvaises influences sont celles qui font les plus d’effets et surtout quand on est sans repères. J’avais huit ans quand j’ai fait la connaissance de Garba. Il venait d’arriver au village avec ses parents. Nous nous sommes liés d’une très forte amitié, pour le meilleur et surtout pour le pire. Plus nous grandissions, plus nous avions marre d’aller toujours à la médersa. Cette école représentait tout ce que nous détestions. D’année en année, nous nous sommes arrangés à ne plus suivre nos cours comme il fallait. Lorsque nous sortions, les matins, des maisons de nos mères, les bois étaient devenus la destination favorite.