Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

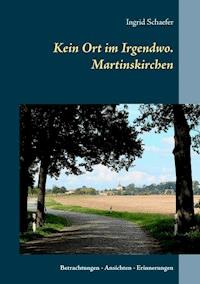

Es gibt kleine und kleinste Orte, helle und dunkle, schöne und hässliche, ruhige und belebte, verlassene und vergessene, rätselhafte und auch mystische Orte. Martinskirchen, der Ort, in dem die Ich-Erzählerin geboren wurde, hat von allem ein bisschen. Schon von weitem sieht man zwei Dinge: das Barockschloss und die Kirche, um die sich die Geschichten vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte ranken. Und mit beidem ist auch sie eng verbunden. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, hat sie trotz manchem Schweren eine beinahe unbeschwerte frühe Kindheit genossen. Die Familie war bitterarm. Sie waren Flüchtlinge. Das Schloss, von seinen Besitzern verlassen, bildete die Kulisse für die kindliche Fantasie des kleinen, blonden Mädchens, die durch die Märchenerzählungen ihrer Großmutter noch befeuert wurde. Ja, die Märchen, die waren ihnen geblieben. Wenigstens sie. Dagegen flößte dem Kind die Kirche mit dem Friedhof und dem steinernen Sühnekreuz davor eher Furcht ein. Aber wie es so auf dem Dorf ist, alle gingen in die Kirche: Zu Taufen, zu Hochzeiten und zu Begräbnissen. Und was sonst noch im Dorf geschah vor 1945 im Schloss und auf dem Rittergut, aber vor allem danach, als die neuen Herren die Dinge in ihre Hand nahmen und wie sie sie anpackten, wie es heute dort aussieht und wie es um das schöne Barockschloss und die Kirche bestellt ist, das erfährt der Leser/die Leserin in diesem Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Es gibt kleine und kleinste Orte, helle und dunkle,

schöne und hässliche, ruhige und belebte,

verlassene und vergessene,

rätselhafte und auch mystische Orte.

Martinskirchen hat von allem ein wenig.

Ingrid Schaefer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einleitung

Erster Teil

Geschichtlicher Rückblick

Lage

Name

Entstehung

Die Dorfkirche in Martinskirchen

Die Dorfkirche in Altbelgern

Die Bockwindmühle

Der Sühnestein

Das Rittergut Martinskirchen

Das Schloss Martinskirchen

Die Stephanns

Von der Schule

Johann Gottfried Hanisch

Vom Wert eines Lehrers auf dem Lande

Lindaus Erinnerungen an alte Zeiten

Der Krieg und das Ende der Ära Stephann

Die Befreiung

Zweiter Teil

Verbindungen zur eigenen Lebensgeschichte

Brief von Lehrer Lindau an einen Auswanderer aus Martinskirchen

1947 bis 1951 - Zeit großer Veränderungen

Die Bodenreform

Vom schweren Anfang

Mein Vater

Der Hungerwinter 1946/1947

Neuigkeiten in der Familie

Martinskirchen verändert sich

Max Lindau über die Nachkriegserscheinungen

Meine Ankunft in diesem Leben

Versiedlungen

Ungleiche Entwicklung

Der wirtschaftliche Aufschwung Ende der

40iger und zu Beginn der 50iger Jahre

Die MAS

Die KVP - Was war das?

Hochzeit zu dritt und anderes

Der Cousin und die Frau des Gärtners

Die Schulreform

Die Klagen des neuen Pfarrers über

die neuen Zeiten

Verlorenes Paradies

1952 bis 1972 - Brandenburg und Martinskirchen

Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft

Die Maul-und Klauenseuche und Kälteeinbruch

Ein Tante-Emma-Laden und noch mehr

Es geht voran in Martinskirchen

Ein Schloss für alle

Sommerferien in Martinskirchen

Zwei weitere Hochzeiten in der Familie

Neues Geld

Kein verträumtes Dorf mehr

2005 bis 2017 - Der Kreis schließt sich

Zeittafel

Quellennachweis

Bild- und Fotonachweis

Anschriften

Vorwort

In einer Zeit kolossaler Veränderungen bewegt mich nicht nur der Gedanke des Wohin, sondern auch immer wieder der des Woher und Warum. Es ist kaum ein Jahr her, dass Donald Trump zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde, ein Präsident, der die Nation nach wie vor spaltet. Die Europäische Union und auch das Vereinigte Königreich tun sich nach dem Brexit schwer. Im September wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Die AfD ist drittstärkste Partei geworden. Überrascht hat es deren Wähler nicht, aber alle anderen. Die Kommentatoren waren sich ausnahmsweise einig, das wird unser Land verändern. Letzten Sonntag wurde in unserem Nachbarland gewählt. Dort hat die bürgerlich-konservative ÖVP mit Sebastian Kurz gewonnen. Und in Tschechien die europa-skeptische Partei von Babis. Eindeutiger geht es nicht. Oder schauen wir nach Katalonien! Was passiert dort gerade und warum? Und was ist mit den NATO-Truppen an Osteuropas Grenzen? Wie wird sich Putin verhalten? Und wie Kim Jong-un im Konflikt mit den USA und umgekehrt? Wie die USA gegenüber dem Iran? Wie geht es weiter mit den Flüchtlingen, die seit Beginn des arabischen Frühlings vermehrt nach Europa drängen? Merkels Satz 2015 „Wir schaffen das!“ hat bei vielen Europäern und Deutschen nicht nur Zustimmung hervorgerufen. Schaffen wir das wirklich? Wollen und können wir das überhaupt schaffen? - Das sind die äußeren Konstrukte dieser turbulenten Zeit. Aber nicht nur auf der globalen, politischen Bühne brodelt es. Allgemein sagt man, wie im Großen – so im Kleinen, wie oben - so unten. Alles hängt mit allem zusammen. Am deutlichsten wird das beim Klima. Manchmal könnte man meinen, die Turbulenzen am Himmel seien dem, was wir Menschen veranstalten, sehr ähnlich. Nun kann der einzelne nicht immer und überall vor Ort etwas zur Lösung und Linderung beitragen, aber jeder hat die Wahl mitzugestalten. Wir können uns aber auch weiterhin in den Sessel zurücklehnen und Kritik üben, wie es etliche tun. Das ist einfach, es kostet kein Geld und keine Anstrengung. Aber wie wäre es denn, wenn wir bei uns selbst anfangen und sehen, ob da alles aufgeräumt ist? Denn wo keine Ordnung ist, ist Chaos. Das fängt im Äußeren an, vielleicht im Keller, in der Garage oder im Gartenhäuschen, und endet im Kopf bei den Gedanken. Ein Grund für mich, vermehrt nach innen zu gehen und auch immer wieder inne zu halten, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Welche Rolle spiele ich in diesem Gefüge, was wir „Welt“ nennen? Spiele ich überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, welche Bedeutung und welchen Platz hat mein Leben darin und vor allem, wie kam es dazu? Wie wurde ich die, die ich bin? Lehrerin, inzwischen im Ruhestand, verheiratet, Mutter zweier Kinder. Die Kinder leben inzwischen längst ihr eigenes Leben, Enkelkinder sind nicht da. Somit bin ich weitgehend frei von Verpflichtungen für die Familie und kann mich mehr meinen Interessen widmen. Ich kann reisen und Land und Leute entdecken. Reisen bildet nicht nur, es macht auch neugierig auf Dinge, in die ich bisher kaum oder nicht tief genug eingedrungen bin. So geschehen in den letzten zehn Jahren, als ich nach fünfunddreißig Jahren wieder Kontakt zum väterlichen Teil meiner Familie bekam. Plötzlich schließen sich Kreise, die vorher offen schienen. Es folgten einige Besuche und Reisen in die Gegend, wo ich nach Kriegsende geboren wurde. Bei meinen Erkundungen wurde ich immer wieder auf die Anfänge meines Lebens und die Erinnerungen daran zurückgeworfen. Was hat sich nicht alles verändert! Was viele Jahre bedeutungslos war, nimmt plötzlich wieder Konturen an, wird auf einmal wieder wichtig, ja geradezu spannend. Wie wenig habe ich diese Orte und Menschen gekannt, wie wenig von deren Geschichten gewusst und noch weniger manche Zusammenhänge verstanden. Aber sie sind Bestandteil des Seins, meines Seins. Sie gehören in irgendeiner Weise zu mir, zumal ich vor einiger Zeit gelesen habe, es ist kein Zufall, an welchem Ort, in welche Familie und Umstände ein Mensch hinein geboren wird. Keine Sorge, ich will Ihnen keine esoterischen Ergüsse zumuten, aber ich stelle immer wieder fest, wir sind nicht nur unser Körper und unser Gehirn, die durch biochemische Vorgänge und Substanzen miteinander kommunizieren und kooperieren. Wir sind viel mehr und unsere Aufgabe ist noch eine ganze andere als nur essen, trinken, arbeiten und Geld verdienen, heiraten (oder auch nicht, aber in meiner Generation war das noch die Regel), sexuelle Bedürfnisse befriedigen und Kinder in die Welt setzen. Wir sind mehr als die Summe unserer Gedanken und Aktivitäten. Haben wir nicht alle eine Aufgabe zu erfüllen oder sogar eine Berufung? Und wollen wir nicht den Planeten zu einem besseren Ort für alle Menschen machen? Jeder mit seinen Fähigkeiten und Talenten? Wie wäre es damit?

Eines meiner Talente ist zweifellos das Schreiben, was ich seit meinem 14. Lebensjahr betreibe. Ich habe mich umgesehen. Es gibt kein Buch über den Ort, über den ich hier schreibe. Hier und da ein paar Angaben höchstens. Letztes Jahr, als ich dieses Dorf wieder besuchte, schien es total ausgestorben zu sein, noch verlassener als je zuvor. Hinter der Hecke an einem Gartenzaun sah ein Kopf hervor. Man beäugte mich, weil ich mit einer Kamera umherlief und dann und wann auf den Auslöser drückte. Ich hatte mich aufgemacht, die Anfänge meines Lebens zu erforschen und neu zu entdecken. Ich hoffe sehr, dass ich mit meinem Erzählen über diesen Ort im Irgendwo, der aber in Wahrheit doch einen Namen besitzt, wie alles in unserer menschlichen Welt, über meine Kindheits- und späteren Erlebnisse auf Menschen treffe, denen es auf ihre Weise ähnlich ergeht und die sich von diesen Schilderungen angesprochen fühlen.

Ingrid Schaefer Salem, den 22. November 2017

Vorwort zur 2. Auflage

Nach Erscheinen der 1. Auflage erhielt ich nochmals interessantes Material über den Ort Martinskirchen, das ich in der 2. Auflage berücksichtigt habe.

Ingrid Schaefer Salem, den 10. Februar 2018

Einleitung

„Wenn du etwas schreibst, dann musst du etwas völlig Neues schreiben oder etwas Bekanntes neu schreiben.“ Das war einer der wichtigsten Sätze, die ich am Literaturinstitut in Leipzig von meiner Mentorin zu hören bekam. Diese Worte habe ich nie mehr vergessen. Was den Inhalt meines Buches angeht, so trifft beides zu. Ich schreibe über Altes, aber nur so viel wie für das Verständnis nötig ist. Und ich schreibe neu über Dinge, die nur ich kenne. Einmal, weil ich sie erlebt habe, zum anderen, weil mir Fakten übermittelt wurden, worüber aber bisher noch niemand von mir gehört oder gelesen hat.

Als Kind weiß man nicht; man sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt und hat am Ende doch Kenntnis über Dinge und Personen. Man lebt ohne Filter. Wer eine geschichtliche Abhandlung von dem Ort im Irgendwo erwartet, der kommt sicher nicht voll auf seine Kosten, weil ich die Ereignisse sehr eng fasse, nur auf Martinskirchen begrenzt. Wer an eine persönliche Offenbarung denkt und gerne hinter die Kulissen schauen möchte, wird ebenfalls enttäuscht sein. Von beiden ist ein wenig geschrieben, jedoch nicht über ein gewisses Maß hinaus.

Ich widme dieses Buch meinen Großeltern väterlicherseits, meiner geliebten Großmutter Franziska, meiner Mutter und meinem Vater sowie dem Ortschronisten Max Lindau, Lehrer und Kantor in Martinskirchen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ohne die ich das Buch hätte nicht schreiben können.

Gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die mir zur Seite gestanden haben: Mein Mann Lutz, meine Cousine Karola, mein Cousin Bernd, insbesondere Dirk Eickmeyer, Autor von „Rügen und die kleine Schwester Hiddensee“, und Simone Mägel vom Förderverein Schloss Martinskirchen e.V. Ohne ihre Ermutigung und Unterstützung wäre dieses Buch nicht zustande gekommen. Ich danke auch meinen FB-Freunden. Danke, dass Ihr seid und mir das Geschenk Eurer Gegenwart und Begleitung gemacht habt.

Erster Teil

Geschichtlicher Rückblick

Lage

„Martinskirchen? Kenne ich nicht“, bekomme ich immer zu hören, wenn ich gefragt werde, wo ich geboren bin. Und die nächste Frage lautet dann: „Wo liegt das?“

Vielleicht ist es besser, wenn ich erst einmal erkläre, wo Mühlberg liegt, denn diese Stadt ist spätestens seit dem Jahrhunderthochwasser im August 2002 bekannt, als sich der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder persönlich in Öljacke und Gummistiefeln von der Katastrophe, die 21 Menschen das Leben kostete, überzeugte.

Mühlberg an der Elbe befindet sich direkt am Elberadweg Schmilka-Cuxhaven im südwestlichsten Teil des Bundeslandes Brandenburg, etwa auf der Hälfte zwischen den beiden Städten Riesa und Torgau, direkt an der Grenze zum Freistaat Sachsen. Bevor dieser Landstrich 1815 an Preussen fiel, wurde er vom Königreich Sachsen regiert.

Zur Stadt Mühlberg gehören die Teilorte Altenau, Brottewitz, Fichtenberg, Koßdorf und Martinskirchen. Martinskirchen liegt etwa fünf Kilometer nördlich von Mühlberg, dort wo die Elbe zuerst einen sanften Bogen macht, um dann in eine scharfe Krümmung nach Westen, nach Belgern, zu gehen. Etwa fünfzehn Autominuten davon entfernt befinden sich die beiden Städte Elsterwerda und Bad Liebenwerda. Zu DDR-Zeiten war Bad Liebenwerda die Kreisstadt. Berlin ist in zwei Stunden zu erreichen, Leipzig und Dresden in je eineinhalb Stunden.

Am 21. Dezember 2011 hatte Martinskirchen 265 Einwohner. Inzwischen sollen es aber nur noch 230 sein. Also es ist ein sehr kleiner überschaubarer Ort inmitten landschaftlich reizvoller Elbauen. Da der Elbe-Elster-Kreis bis zur Wende 1989 militärisch intensiv genutzt wurde und dadurch von der Außenwelt abgeschirmt war, blieb der ursprüngliche Charakter der Flussniederungen mit seinen ausgedehnten Wäldern, auch was die Flora und Fauna angeht, zum großen Teil erhalten. Das ist nachträglich wie ein Geschenk.

Name

Seinen Namen erhielt Martinskirchen nach der dortigen Kirche, die im Jahre 1253 durch den Bischof von Meißen dem Heiligen Martin geweiht wurde. Konrad I. von Wallhausen war erst 1240 zum Bischof von Meißen erhoben worden. Er starb am 06. Januar 1259. Seine Grabstätte befindet sich im Dom zu Meißen.

Dorfkirche St. Martin in Martinskirchen 2016

Eine erste urkundliche Erwähnung findet Martinskirchen bereits 1013 als „Martins-zedlo“ (Martinssiedlung). Heinrich II. soll diese Siedlung damals dem Bistum Naumburg geschenkt haben.1 Seit Beginn des 13. Jahrhunderts sind sowohl das Rittergut als auch die Kirche schriftlich belegt. Martinskirchen tauchte im Jahre 1272 noch als Mertenskirchen auf, später als Merzkirchen, ehe daraus Martinskirchen wurde. Martinskirchen war lange Zeit eines der Vorwerke des Zisterzienserklosters Mühlberg. Mühlberg wurde bereits 1230 urkundlich erwähnt. Aber schon um 600 nach Christus, lassen sich hier durch archäologische Grabungen und Grabfunde slawische Siedlungen nachweisen.

Stehla von Altbelgern (Martinskirchen) aus gesehen 2017

Zu Martinskirchen gehört ein weiterer Ortsteil, Altbelgern. Auch wenn die Entfernung zwischen beiden Dörfern nach meiner Schätzung etwa nur 400 Meter beträgt, so sind es doch zwei Dörfer, jedes mit einer Kirche. Altbelgern hat seinen Ursprung in einer wendischen Siedlung und ist damit noch älter als Martinskirchen. Aber was sind Wenden und was bedeutet wendisch?

Entstehung

„Die Geschichte der Sorben und Wenden reicht bis ins 6. Jahrhundert zurück. Zur Zeit der Völkerwanderung verließen große Teile des slawischen Stammes ihre ursprüngliche Region zwischen den Flüssen Oder und Dnepr und zogen in das Gebiet zwischen Ostsee und Erzgebirge. (…) Der Name Wenden entstand im frühen Mittelalter als Folge eines Schreibfehlers römischer Beamter. In Teilen des heutigen Oberitalien lebte der nichtslawische Stamm der "Vendi" oder "Venethi". Der Schreibfehler wurde zum Sammelbegriff für ost- und südeuropäische Völker, die nicht in einem eigenen Staat lebten.“2

Aufteilung des Fränkischen Reiches im Jahr 843. Das Siedlungsgebiet der Sorben (hier gelb) grenzt an das Ostfrankenreich, an das Königreich Ludwigs des Deutschen. Ostfranken war der Ursprung des späteren Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Diese „gelben Gebiete“ waren durch die Abwanderung germanischer Volksstämme während der Völkerwanderung3 nahezu unbewohnt. Die zurückgebliebene germanische Restbevölkerung wurde assimiliert, das heißt die vielen slawischen Stämme besiedelten weite Teile des heutigen Deutschlands. Zur Zeit des Nationalsozialismus war man nicht daran interessiert, Aufklärung zu leisten. Wer wollte schon publik machen, dass Berlin nicht germanischen, sondern slawischen Ursprungs ist?

Und in der DDR wurden der Begriff und die Kultur der Wenden so sehr zugunsten der sorbischen Bevölkerung und Kultur vernachlässigt, dass das Wendische immer mehr aus dem Alltag verschwand. So wurden aus ehemals wendischen Liedern und Autoren sorbische und die noch wenigen wendischen Sprachen fusionierten zu einer einzigen, zur sorbischen. Die Sorben aber haben nicht nur ihre eigene Sprache, sondern auch einen Interessenverband, die 1912 gegründete Domowina, und natürlich ihre eigenen Schulen, Kindergärten, ja eigene Kunst und Kultur.

Nachdem wir nun die Vorgeschichte geklärt haben, wenden wir uns direkt Martinskirchen zu.

Die Dorfkirche in Martinskirchen

St. Martin in Martinskirchen 2017

Seit ich denken kann, ist diese Kirche für mich immer wieder Sinnbild von Heimat. Kirche markiert wichtige Punkte im Leben eines Menschen. Taufe, Firmung oder Konfirmation, Hochzeit, Begräbnisse. Jeder kennt das. Und in einem Dorf von 230 Einwohnern steht sie wie ein Leuchtturm da. Manche möchten vielleicht lieber Mahnmal sagen, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Zu meiner Zeit wurde sie von beiden Kirchen genutzt, von der evangelischen und der katholischen, wobei die Katholiken in der Minderheit waren und auch heute noch sind.

Die durch den Bischof von Meißen 1253 geweihte Kirche wurde aus gebrannten Mauersteinen im romanischen Stil erbaut. Von 1690 – 16994 wurde sie, nachdem sie abgebrannt war, erweitert und umgebaut. Die Ausstattung der Kirche ist weitgehend auf diese Bauphase zurückzuführen. Bei einer im Jahre 1904 erfolgten Renovierung erhielt sie außen und innen einen neuen Putz. Dazu stiftete die Rittergutsbesitzerin Ilka Stephann zwei Buntglasfenster. Eines mit dem Bildnis Martin Luthers und eines mit dem Melanchtons.

Martin Luther,

Melanchton in St. Martin

Im südlichen Teil des Turmes hängt die Mönchsglocke. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern hat sie beide Weltkriege überlebt.

1954 erhielt die Kirche erstmals eine elektrische Beleuchtungsanlage und 1955 musste eine größere Reparatur am Dach vorgenommen werden.

Besonders stolz sind die Bewohner auf die Uhr am Kirchturm, die von 1986 bis 19885 von dem ortsansässigen Schlosser Schmidt entwickelt wurde. Es handelt sich um eine elektromechanische Turmuhr, deren Teile der Handwerksmeister selbst fertigte und zusammengefügt hat. Die alte Uhr, die noch aus den Zwanziger Jahren stammte, war defekt. Also musste eine neue her. Die Ziffernblätter der alten fand ich auf dem Dachboden.

Ziffernblätter der alten Uhr in der Kirche St. Martin 2017

Die neue Uhr wird von einer Funkuhr gesteuert und erspart damit das tägliche manuelle Läuten der Glocke. Aber zu besonderen Anlässen wird sie immer noch von Hand geläutet.

Die neue funkgesteuerte Turmuhr 2017

Im Kircheninneren trifft der Besucher auf einen Kanzelaltar aus dem Jahr 1697. Im östlichen Teil steht der vasenartige Rokokotaufstein mit Wappen und einem Lesepultaufsatz. Er bildet eine Besonderheit. Das Oberteil lässt sich abnehmen. Eine Inschrift am Beckenrand ist auf den 12. April 1744 datiert.

Taufstein in St. Martin in Martinskirchen 2017

Vor diesem Taufstein soll es aber noch einen anderen gegeben haben, der im Pfarrgarten in Saxdorf zu besichtigen ist, wie man mir berichtete. In der Zeitung „Die Schwarze Elster“ von 1934 war ein überaus interessanter Artikel über den alten verschwundenen und später wieder aufgetauchten Taufstein unter der Überschrift „Der alte Taufstein von Martinskirchen“ zu lesen. Ob nun wahr oder nicht, jedenfalls ist er lesenswert. Demnach soll der alte Taufstein etwa um 1230 als mächtiger Sandsteinblock aus dem Elbsandsteingebirge elbabwärts nach Martinskirchen gekommen sein, wo ihn ein Steinmetz in mühevoller und fleißiger Kleinarbeit hergerichtet hat. Danach wurde er in der romanischen Backsteinkirche von Martinskirchen aufgestellt.

„Im Jahre 1697 erfolgte ein bedeutender Erweiterungs- und völliger Umbau unserer Kirche durch den damaligen Besitzer des Rittergutes von Wehlen. Es ist anzunehmen, dass aus diesem Anlass auch der Taufstein aus der Kirche entfernt und durch den jetzigen ersetzt wurde, dessen Formen und Verschnörkelungen, wie aus Brotteig geformt, den Barockstil zeigen. Von nun an hat wahrscheinlich der alte Taufstein unter Bauabfällen, Schutt und verwelkten Kränzen gegen 150 Jahre im Friedhofswinkel gestanden, bis er als überflüssig und wertlos nach Brottewitz abgegeben wurde. Am 20. August dieses Jahres fand er seinen Weg wieder zu seiner alten Kirche zurück, nachdem seine letzte Besitzerin ihn dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.“6

Entdeckt hatte ihn der Verfasser dieses Artikels in Brottewitz in einem Garten, wo er den Besitzern als Blumenschale diente. Warum er dennoch nicht in Martinskirchen verblieb, sondern nach Saxdorf kam, ist wahrscheinlich wieder eine neue Geschichte.

Taufbecken St. Martin 2017

Im Turm hängt die sogenannte Mönchsglocke aus dem 13. Jahrhundert7, die im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Sie schlägt während der Wintermonate täglich um 17.00 Uhr, während der Sommermonate um 18.00 Uhr.

Natürlich haben sowohl die Kirche als auch die Orgel eine Geschichte. Ich fand sie in der Ortschronik und gebe sie dem Sinn nach wieder.

Im Juni des Jahres 1819 wurde ein Umbau der Kirche nötig. Insgesamt sollten die Baukosten 750 Thaler, 22 Groschen8 und 6 Pfennige betragen, wie der damalige Bauinspektor Kempen aus Torgau feststellte. Nach dem Umbau erfolgte die Vergabe der Kirchensitze durch den amtierenden Pastor. Er teilte die Sitze in vier Gruppen auf.

1.

Gruppe, nahe dem Altar

-

12 Groschen

2.

Gruppe, ferner dem Altar

-

10 Groschen

3.

Gruppe, auf den Emporen

-

8 Groschen

4.

Gruppe, unter dem Orgelchor

-

6 Groschen

Diese Preise waren auf Lebenszeit angesetzt. Dazu gibt es ein Protokoll, in dem die namentliche Verteilung der Sitze notiert ist. Wen es verwundert, welchen Wert man damals auf seinen Platz in der Kirche legte, muss wissen, es galt die Überlegung: „Wer bleibt heute zu Hause? Wenn alle kommen, wird es eng.“ 75 Jahre später änderte sich das und es stand die Frage im Raum: „Wer geht heute zur Kirche?“ Und 1906 fragte man sich auf einer Sitzung der kirchlichen Körperschaft: „Sollen wir überhaupt noch Kirchenplätze vergeben?“ Denn inzwischen war im Nachbarort in Brottewitz eine Zuckerfabrik gebaut worden, demzufolge etliche Beamtenfamilien zuzogen. Wo sollten sie sitzen? Die Einheimischen plädierten weiterhin für einen festen Platz, die Zugezogenen für die freie Wahl desselben. Allerdings wurde diese Frage nie endgültig entschieden, weil es in der Folge immer weniger Kirchgänger gab, so dass reichlich Platz vorhanden war.

Ein paar Worte zur Orgel, die deutlich macht, es war schon immer ein schweres Los mit den Handwerkern.

Im Jahre 1835 wurde über einen Neubau der Orgel in St. Martin verhandelt. Der Orgelbaumeister Lochmann aus Delitzsch kam nach eingehender Besichtigung der Orgel zu dem Ergebnis, dass eine Reparatur der alten unmöglich sei. In der Chronik heißt es:

Es ist von diesem alten Orgelwerke nichts zu brauchen als das alte Metallpfeifenwerk zum Einschmelzen, wo für’s Pfund 4 Sgr. höchstens gerechnet werden könnte.

Der Kostenvoranschlag wurde auf 600 Taler9 festgesetzt und sollte – wie wir heute sagen - nach Baufortschritt gezahlt werden. Gleichzeitig gab es eine Zusatzvereinbarung, in der den Orgelbauern Extraleistungen zugesichert wurden. Ebenfalls in der Ortschronik ersichtlich:

Freier Transport des Werkes von Delitzsch nach Martinskirchen auf Planwagen sowie eine freie Fuhre nach Delitzsch zurück zum Rücktransport der gebrauchten Werkzeuge

Freies Logis und Beköstigung für Herrn Lochmann selbst und einen oder zwei Gehilfen während des Aufsetzens und Stimmens der Orgel

Handlanger während des Aufsetzens

Der Anstrich des Orgelgehäuses

Lochmann sollte die Orgel zu Johanni, also im Juni, aufstellen. Da der Zeitplan nicht eingehalten wurde, schrieb ihm der Rittergutsbesitzer im Oktober 1837 einen – wie es heißt – „geharnischten Brief“, in dem er ihm Kontraktbrüchigkeit vorwarf, zumal Lochmann bereits 200 Thaler erhalten hatte. Der Orgelbaumeister entschuldigte sich mit Krankheit und versprach die Abholung der alten Orgel am 23. Oktober. Das war dem Rittergutsbesitzer wegen der hereinbrechenden dunklen Jahreszeit zu spät und er verzichtete. Im darauf folgenden Frühjahr, im März 1838, verstarb der Meister plötzlich, so dass sein Gehilfe Löwe den Abtransport der alten und den Einbau der neuen Orgel übernahm. Endlich, am 8. Juli 1838, konnte die Einweihung der neuen Orgel erfolgen. Tags zuvor hatte ein Musikdirektor Schneider aus Wittenberg das Instrument in Augenschein genommen und sich sehr anerkennend ausgesprochen. Nach drei Jahren, im Jahr 1841, erlosch die Garantie. Und nur ein paar Monate später, im Sommer 1842, versagte die Orgel vollends. Es hieß, der Sommer ist schuld daran. Es sei zu heiß und zu trocken gewesen. Wen sollte man nun haftbar machen? Lochmann war tot, der Musikdirektor nahm Löwe in Schutz. Ja, da war guter Rat teuer. Der Rittergutsbesitzer wandte sich nun an einen anderen Orgelbaumeister in Halle, der die Orgel 1844 instand setzte. Im Jahr 1872 wurde eine erneute Reparatur fällig, die von einem anderen Baumeister aus Merseburg ausgeführt wurde, der damals gerade an der Orgel in Altbelgern arbeitete. Wieder wurden 168 Taler und 10 Groschen fällig. Außerdem stimmte Gerhardt, so der Name des Meisters aus Merseburg, die Orgel vom Chorton auf den Kammerton um. Unter dem Chorton verstand man eine ganz bestimmte Stimmung, die vom 16. bis 18 Jh. für Orgeln gebräuchlich war. Im Unterschied zum heutigen Kammerton „a“ lag sie bis zu einem Ton tiefer. Natürlich war das nicht die letzte Reparatur, wie man sich denken kann.

Orgel St. Martin 2009

Bei späteren Reparaturen fanden die Orgelbauer auf der Innenseite des alten Blasebalgs zwei Zettel. Auf dem ersten aus dem Jahr 1837 standen die Personalien der Orgelbauer. Der zweite enthielt eine Mitteilung einer der späteren Orgelbauer, der das Instrument 1844 repariert hatte. Darauf war zu lesen:

Diese Orgel macht ihren Erbauern wenig Ehre, denn im Jahre 1844, also sechs Jahre nach ihrem Entstehen, hat sie von uns wieder gründlich repariert werden müssen.

Damit war klar, aus dieser Orgel wird wohl kaum noch etwas Gutes werden. Doch das stellte sich als ein Fehlurteil heraus, denn heute - so kann man in der Chronik von 1968 lesen - ist die Martinskirchener Orgel immer noch eine der besten in der Gegend. Davon wollte sich mein damaliger Freund und späterer Ehemann, selbst Organist, in den Mittsiebzigern überzeugen. Wir hatten damals meine Großmutter in Martinskirchen besucht, die gleich neben der Kirche wohnte. Und was lag da näher als die Orgel auszuprobieren? Ob sie heute noch eine der besten ist, darf bezweifelt werden, denn bei unserem Besuch in diesem Sommer sah sie arg mitgenommen aus.

Ich flechte hier noch eine kleine Episode über den Kirchendiener ein, die der Chronist anscheinend für würdig befunden hat, in seine Dorfchronik mit aufzunehmen.

Die Geschichte vom Kirchenvater

In den Jahren 1904 und 1905 hatte die Kirchengemeinde Martinskirchen ihre Kirche fein erneuern lassen: Rauher Putz von außen, zwei alte Glocken, die auf einen Ton stimmten, in eine große und eine kleine umgegossen, so dass das dreistimmige Geläut den F-Akkord (Wachet auf, ruft uns die Stimme) erschallen ließ, das beste und vollste Glockengeläut weit und breit, und das Innere der Kirche hatte Meister Max Kretzschmanns Kunst prächtig gestaltet. Der Weihegottesdienst kam. Der Kirchendiener hatte es gut gemeint, als er, um dem Geruche frischer Farben Abzug zu verschaffen, alle Kirchenfenster öffnete. Er hatte nicht bedacht, dass neben der Kirche der Schafstall steht. Und nun waren Schwärme von Fliegen in das Gotteshaus eingezogen. Das war ein Wedeln und Schütteln während der Predigt, dass alle Andacht zum Teufel ging. Besonders hatten es diese Peiniger auf den kahlen Kopf des Gutsbesitzers Karl Zeller aus Brottewitz abgesehen. Der musste nach langem vergeblichen Bemühen die Nutzlosigkeit seines Tuns eingesehen haben, denn er ergab sich resigniert in sein Schicksal. In diesem Gottesdienste sind die Taschentücher mehr geschwenkt worden als wenn ein Perron von Bräuten ihre Liebsten in den Krieg fahren sieht.

(Max Lindau)

Innenraum der Kirche St. Martin beide 2017

Natürlich gibt es hier um die Kirche herum auch einen Friedhof, wie es früher allgemein üblich war. Heute befindet er sich manchmal außerhalb des Kirchengeländes, so wie in Koßdorf. Ich habe die Kirche und diesen Friedhof in Martinskirchen dreimal innerhalb von zehn Jahren gesehen und musste feststellen, die Gräber nehmen hier immer weniger Raum ein. So ungewöhnlich ist das sicher nicht, denn zumeist ziehen die Jungen weg, dorthin, wo sie Arbeit finden, während die Alten bleiben. Und die werden immer weniger.

Friedhof 2016

Manchmal denke ich, es ist schon merkwürdig, dass sich mein Leben und das meiner Familie mehrfach in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Kirche abgespielt hat. Auch heute wohne ich nur einen Steinwurf weit weg zu einer Kirche und einem Friedhof. Ebenso grenzte das Grundstück der Familie väterlicherseits an eine Kirche mit einem Friedhof, wo ich viele Sommer verbrachte. Neben dem Kriegerdenkmal vor der Kirche in Martinskirchen geht es in den Teichweg 1 bis 4. In den 50iger Jahren war hier vornehmlich der Lebensmittelpunkt unserer Familie.

Und zu guter Letzt: Eine zweite Episode. Eine über die neuen Glocken des Martinskirchener Gotteshauses, die ich ebenfalls in der Ortschronik fand und bei dem wohl dem Schreiber das Herz im Leibe hüpfte.

Der Wunsch unserer Kirchengemeinde ist in Erfüllung gegangen. Wir haben wieder unser altes Glockengeläut. Herr Gutsbesitzer Ferdinand Krille-Brottewitz nahm die Beschaffung von neuen Bronzeglocken energisch in die Hand. Er setzte sich mit der Glockengießerei von Pietzel & Co. in Dresden in Verbindung. Das Werk schickte einen Glockenverständigen, der den Ton der alten Glocke feststellte, um auf Grund dessen zu unserem alten Heimatdreiklang F-A-C zu gelangen. Die entstehenden Kosten von 10 000 Mark wurden gedeckt durch Verkauf von annähernd 2 Morgen Kirchenholz. Der Guss, zu dem die Firma den Gemeindekirchenrat eingeladen hatte, fand am Dienstag, den 24. April im Arsenal zu Dresden statt. Den Transport nach hier ließ die Zuckerfabrik Brottewitz durch ein Geschirr ausführen.

Am Sonntag Exaudi (13. Mai 1923) war die feierliche Einholung der Glocken … An der Spitze des Zuges gingen die beiden Schulen Martinskirchen und Brottewitz. Es folgte der mit Girlanden und Birkenreisern geschmückte Wagen mit den Glocken, die kirchlichen Körperschaften und ein langer Zug von Gemeindemitgliedern. An die kurze Feier auf dem Denkmalplatze schloss sich ein Gottesdienst an. Am Montag begann der Einbau, der mit dem Probegeläut endete.

Der 2. Pfingsttag (21. Mai 1923) war der Tag der Glockenweihe. Noch nie sah ich die Kirche so voll. Das Weihgeläut und das sich anschließende: „Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen“, das waren Augenblicke voll Erhebung und heiliger Feier.

Die Dorfkirche in Altbelgern

Die ursprünglich selbstständige Gemeinde ist heute eingemeindet und liegt etwa einen halben Kilometer westlich von Martinskirchen. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt ist Altbelgern 1240 und ist damit 32 Jahre älter als Martinskirchen.

Geschichtlich ist der heutige Ort aus einer alten wendischen Siedlung hervorgegangen. Die Elbe teilte sich an dieser Stelle in mehrere Flussarme und bot damit Sicherheit vor räuberischen Überfällen. Als Nahrungsgrundlage dienten der ausreichend vorhandene Fisch, das Wild in den Elbauen und fruchtbare Äcker. Doch von den häufigen Frühjahrshochwassern und den Überschwemmungen, oftmals mit Eisgang, ging eine andauernde Bedrohung für Mensch und Vieh aus. Immer wieder wurden Felder, Fluren und Siedlungen in Mitleidenschaft gezogen oder verschwanden sogar.

Seinen Namen hat Altbelgern von dem westlich gelegenen Ort Belgern. Belgern ist wie Altbelgern und Martinskirchen slawischen Ursprungs und bedeutet „Weißer Berg“.

Altbelgern hat nur etwa 6o Einwohner und liegt versteckt hinter dem Elbdeich. Dass hier so wenig Menschen leben, ist der Elbe geschuldet. Im Frühjahr 1784 kam es nach einem ungewöhnlich kalten Winter zu einem plötzlichen Wärmeeinbruch, so dass der Pegel in Dresden um 350 Zentimeter anstieg. In der Folge kam es zu Deichbrüchen. Vielerorts wurden die Dörfer überschwemmt und auch zerstört. Auf der Höhe von Altbelgern suchte sich die Elbe sogar ein neues Flussbett und trennte so Liebersee und Altbelgern voneinander. Altbelgern, am östlichen Elbufer gelegen, konnte seitdem nie mehr seine frühere Bedeutung wiedererlagen.

Dennoch handelt es sich bei Altbelgern um einen der ältesten Kirchenstandorte in der Elbe-Elster-Region. Allerdings gehen hier die verschiedenen Quellen in ihren Angaben ein wenig auseinander. So soll in Altbelgern eines der ersten Gotteshäuser entstanden sein, wahrscheinlich ein schilfgedeckter Fachwerkbau auf steinerner Grundmauer ohne Turm.

Kirche in Altbelgern 2017

Im 10. Jahrhundert kamen im Zuge der Germanisierung und Christianisierung deutsche Mönche und Bauern aus dem Westen in das Land östlich der Elbe und errichteten Klöster, Burgen und Siedlungen. Mit der Zeit verschmolzen Germanen und Wenden zu einem neuen Typ Mensch, aber die wendische Sprache in dieser Region hat sich noch lange gehalten. Noch bis 1700 erfolgte in Altbelgern die Predigt in wendischer Sprache.

Im Jahr 1243 gründete der Wettiner Markgraf Heinrich der Erlauchte (1221–1288) das Zisterzienserkloster Marienthron in der Nähe von Torgau. Das Kloster erhielt durch den Kaiser eine umfangreiche Erstausstattung, zu der unter anderem auch die Pfarrei Altbelgern gehörte. Die Kirche verblieb dann bis zur Reformation im Besitz des Klosters, welches aber später nach Nimbschen, südlich von Grimma, verlegt wurde. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde die Kirche in Altbelgern allerdings erst 1251. Zwei Jahre später, 1253, wurde sie von Bischof Konrad I. dem Heiligen Otmar geweiht.

Die Parochie Altbelgern umfasste viele Ortschaften in der Umgebung. Jedoch mit dem Erstarken Mühlbergs verlor Altbelgern an Bedeutung, so dass das Patronat über die Kirche zunächst an den Landesherren und später auf die Besitzer des Schlosses Martinskirchen überging.

Kirchturm in Altbelgern 2017

Die Kirche wurde im Verlauf ihrer Geschichte einige Male zerstört, sie brannte mehrfach ab und wurde wieder aufgebaut. Die Zerstörung erfolgte während der Hussitenkriege und im Dreißigjährigen Krieg wurde sie vollends eingeäschert. Ein Neubau, der vermutlich 1656 vollendet wurde, war zu jener Zeit noch ohne Turm. Der Kirchturm wurde erst hundert Jahre später, 1756, aufgesetzt. Zur dieser Zeit wurde der Erbauer und Besitzer von Schloss Martinskirchen, Graf Friedrich Wilhelm von Brühl, auch Kirchenpatron von Altbelgern. 1813 fiel die Kirche abermals einem Brand zum Opfer. Die während der Befreiungskriege einquartierten Kosaken hatten auf dem Pfarrhof ein offenes Feuer entfacht, welches außer Kontrolle geriet und die strohgedeckte Pfarrscheune in Brand setzte. Später griff das Feuer auch auf die Kirche, das Pfarrhaus und weitere Gebäude über. Fast drei Jahre musste der Pfarrer mit seiner Familie auf Schloss Martinskirchen leben. Die Gottesdienste und Amtshandlungen mussten während dieser Zeit in der Kirche zu Martinskirchen stattfinden.

Erst 1817 konnte die Kirche wieder aufgebaut und geweiht werden. Allerdings nicht in ihrer einstigen Größe und Schönheit. Der Turm blieb bedeutend niedriger. Nun konnte auch der Pfarrer mit seiner Frau in das neu errichtete Pfarrhaus einziehen. Am Ostersonntag 1818 erfolgte dann die Weihe der wieder fertiggestellten Kirche. Wer denkt, das war nun für die Ewigkeit, der irrt. Ein Blitzschlag im Jahre 1933 machte eine Restaurierung nötig und im Jahre 1986 kam es zu einem weiteren Blitzschlag, der das Pfarrhaus zerstörte. Leider ist es nicht wieder aufgebaut worden. Nur die verwilderte Grünfläche mit der alten Mauer davor erinnert Ortskundige noch daran.

Kircheninneres Altbelgern 2017

Aber Altbelgern hat noch etwas Untypisches.

Die Bockwindmühle

Bockwindmühle Altbelgern 2017

Diese schöne Bockwindmühle steht in Altbelgern. Sie befindet sich bereits seit fünf Generationen im Besitz der Familie Nitzsche und ist auch noch teilweise funktionstüchtig.

Früheste Erwähnungen von Bockwindmühlen findet man zu Beginn des 12. Jh. zunächst in Belgien und in Nordfrankreich. Im deutschen Raum treten sie erst zu Beginn des 15. Jh. auf, also 300 Jahre später. Sie dienten vorrangig zum Mahlen von Getreide.

Der Name „Bockwindmühle“ rührt von dem Untergestell her, dem sogenannten Bock, in dem das Mühlenhaus oder der Mühlenkasten gelagert ist. Das rechteckige Mühlengehäuse ist zumeist aus Eiche gefertigt. Es ist mit dem Mahlgang, dem Getriebe und den Müllereimaschinen um den senkrecht stehenden „Hausbaum“ oder Ständer drehbar. Wikipedia führt zur Funktionsweise dieser Mühlen aus:

„Der Mühlenkasten wird mittels eines Auslegerbaums, des sogenannten Steerts, so gedreht, dass die Mühlenflügel „im Wind stehen“, das heißt, der Wind bläst von vorne auf die Flügel und setzt sie in Bewegung. Unterstützt wird dieses Nachdrehen des gesamten Mühlenkastens mit den angehängten Flügeln durch rund um die Mühle in die Erde gerammte Pfähle: Mittels eines Flaschenzugs zwischen Pfählen und Steert kann die Mühle besser in den Wind gedreht werden. Eine Treppe an der Rückseite des Gehäuses führte ins Mühleninnere. Die ganze Mühle konnte relativ leicht abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.“10

Zum Glück wurde die Bockwindmühle in Altbelgern nicht ab- und woanders wieder aufgebaut. Sie steht heute noch an ihrer ursprünglichen Stelle, wo sie 1834 erbaut wurde und ist, weil weithin sichtbar, neben dem Schloss und der Kirche das Wahrzeichen des kleinen Ortes. Im Jahre 1935 hat man sie mit einem Elektromotor ausgestattet. Im Zeitraum von 1990 bis 1993 wurde die Mühle umfassend restauriert. Seither dient sie als Schaumühle. In Betrieb genommen wird sie nur noch manchmal bei Veranstaltungen.

Im 16. Jahrhundert wurden die Bockwindmühlen vor allem in Norddeutschland durch die Holländermühlen verdrängt. Eine davon befindet sich im Nachbarort Koßdorf, aus dem mein Vater stammte und der ebenfalls zur Stadt Mühlberg gehört.