Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bonifatius Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Giora Feidman berührt seit Jahrzehnten viele Menschen mit seiner Musik. Die Klarinette spielt er wie kein anderer. Auf ihr drückt er aus, was ihn tief in Herz und Seele bewegt. Er bewegt aber auch mit seinen Worten. Zu seinem 85. Geburtstag bündelt dieser faszinierende Weltbürger all seine Lebenserfahrung, Weisheit und Erkenntnisse. Seine Enkelkinder vor Augen erzählt er uns, worauf es im Leben ankommt. Dahinter stehen die großen Fragen unseres Lebens: Welche Wurzeln hat der Mensch? Warum braucht Leben Neugierde? Warum bedeutet Vergebung Erfüllung? Und: Warum laufen Menschen immer wieder dem Glück davon – anstatt es zu ergreifen? In einer Welt, in der Egoismus, Abgrenzung und Ängste vorherrschen, spricht er von einer anderen Lebensmelodie. Ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit, Versöhnung und Lebensfreude. "Klang der Hoffnung" – Philosophie und Vermächtnis eines großen Künstlers.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

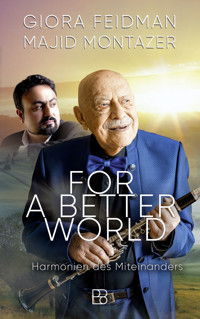

Ähnliche

GIORA FEIDMAN

mit Christoph Fasel

Klang der Hoffnung

Wie unsere Seele Frieden findet

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Umschlaggrafik: Mehran MontazerFotos Schutzumschlag: Lis Kortmann, Christoph Fasel

© 2021 by Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn

eISBN 978-3-89710-950-6

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile isturheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb derengen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmungdes Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere fürVervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und dieEinspeicherung in elektronische Systeme.

Druck: cpi-print.de

Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn

Inhalt

Prolog

1. Wurzeln des Glücks

2. Mit Musik der Welt dienen

3. Das Mikrofon der Seele

4. Klezmer und Klassik

5. Das Lob der Neugier

6. Vom Glück des Reisens

7. Wenn Seelen sich begegnen

8. Die Kraft der Versöhnung

9. Das Glück des Augenblicks

10. Ein Blick in die Unendlichkeit

11. Familienname: Menschheit

Dank

Biograhpie

Prolog

Das Plakat hängt im Schaukasten der Touristeninformation Prerow auf Zingst. Neben amtlichen Bekanntmachungen und den Öffnungszeiten des Kurhauses des Ostsee-Fischerdörfchens findet sich das Bild eines älteren Herrn, der lächelt und eine Klarinette in der Hand hält. Neben ihm ein anderer Mann, der um die dreißig Jahre jünger sein muss. Beide tragen Brillen. Das Plakat kündigt Giora Feidman und seinen Orgelpartner Sergej Tcherepanov an. Am 9. Oktober um 20.00 Uhr werden sie ihr Konzert in der Peter-Pauls-Kirche in Zingst beginnen. Der Titel ihres Programms: „From Classic to Klezmer“.

Ein Mann hält vor dem Plakat inne. Er macht mit seiner Frau zusammen Urlaub im Fischerdorf. Natürlich, er kennt Giora Feidman! Wie denn auch nicht! Feidman, der Weltstar. Der größte Klarinettist unserer Zeit. Der Musiker, der die Klezmer-Musik des jüdischen „Schtetls“ in das Erbe der Weltmusik überführte; der mit 21 Jahren jüngstes Mitglied des weltberühmten Israel Philharmonic Orchestra wurde; der klassische Musiker, der mit Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, Claudi Abbado, Zubin Metha, Sergio Celibidache konzertierte; der die preisgekrönte Musik zu Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“ einspielte; der Star von Peter Zadeks „Ghetto“-Inszenierung, die Theatergeschichte schrieb; der Künstler, der im Bundestag oft zu Gast war, um mit seiner Musik die Opfer des Nazi-Regimes zu würdigen – und genauso, um die Wiedervereinigung zu feiern. Feidman, der Philosoph und Lehrer, der Generationen von jungen Menschen zur Musik geführt hat!

Ein Weltmusiker – auf jeden Fall. Das Programm verspricht viel: Zu hören sein werden Werke von Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart, des venezianischen Barock-Komponisten Tomaso Albinoni, von Scott Joplin, Max Bruch, Ziggy Elman, Samuel Bugatch, dazu traditionelle und zeitgenössische Klezmer-Songs. Der Besucher spürt: Dieses Konzert will er hören. Unbedingt.

Tatsächlich ergattert er noch zwei Karten für seine Frau und sich. Um halb acht finden sie sich drei Tage später in der Zingster Peter-Pauls-Kirche ein. Die neugotische evangelische Kirche steht auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und wurde in den Jahren zwischen 1860 und 1862 errichtet – ein preußischer Prinz machte mit einer Geldspende den Bau erst möglich. Historikern gilt sie als Schlüsselbau preußischer neugotischer Architektur in Vorpommern; das wichtigste architektonische Denkmal in Zingst stellt sie allemal dar.

Die Peter-Pauls-Kirche ist konstruiert als Saalbau mit angegliedertem Altarraum. Erbaut ist sie aus gelblichem Backstein, der von schmalen rot glasierten Zierleisten durchzogen wird. Fenster in Spitzbögen öffnen die Wände, die Konzertbesucher blicken von ihren Bänken nach oben in ein Satteldach, das auf einen offenen Dachstuhl aufgesetzt ist. Das Holzgebälk zeigt reichhaltige Verzierungen.

Das Kirchenschiff füllt sich rasch. Konzertauftaktgeräusche. Schnell noch ein Räuspern oder vorsorgliches Husten da, hier noch das Rascheln eines Bonbonpapiers. Sein Inhalt soll weitere Hustenattacken möglichst unterbinden. Der heilige Raum gebietet Respekt. Das übliche Theatergetuschel als Vorgeplänkel zum verlöschenden Licht fällt deshalb dezent aus.

Der Besucher lehnt sich in stiller Vorfreude zurück: Feidmans Musik hat er noch nie in einem Konzert live gehört. Was wird anders sein als das, was er bisher aus Aufnahmen mitgenommen hat? Er ist gespannt.

Was die Künstler, die sich in der Sakristei auf ihren Auftritt vorbereiten, nicht wissen: Der Raum, in dem es später zu einer Begegnung kommen wird, hat nicht nur sakrale Bedeutung. Während der Zeit der Nazi-Diktatur predigte hier am 2. Juni 1935 Dietrich Bonhoeffer. Er leitete damals ein Predigerseminar der Bekennenden Kirche auf dem Zingsthof. Unter dem Einfluss des unbeugsamen Bonhoeffer trat der damalige Zingster Pastor Gerhard Krause der Bekennenden Kirche bei.

Er wurde aus christlicher Überzeugung zum Gegner der Nationalsozialisten. Wiederholt äußerte er sich öffentlich zur menschenverachtenden Politik der NSDAP und zur Kriegsführung der Hitler-Armeen. Das blieb nicht ohne Folgen: 1944 wurde er denunziert, von der Geheimen Staatspolizei verhaftet und zum Tode verurteilt.

Es war ein unglaublicher Zufall, der ihm damals das Leben rettete: Die Bomben eines alliierten Luftangriffs auf Berlin vernichteten die Akten des „Volksgerichtshofs“ über seinen Fall. Die Folge: Das vom „Henker in der roten Robe“ schon gefällte Todesurteil wurde nicht mehr vollstreckt.

Doch damit war Pastor Krauses Leidensweg nicht vorbei. Nach dem Ende des Krieges wurde er vom sowjetischen Geheimdienst bedroht, weil er sich in Zingst an der Gründung der CDU beteiligte. Krank und entkräftet starb der aufrechte Geistliche 1950 an den Folgen der Nazi-Haft.

Ein Kirchenraum, der viel gesehen hat. Der das Leid kennt. Aber auch die Hoffnung auf Glauben, Liebe und Leben. Das Licht erlischt. Flüstern verklingt. Vom Orgeltisch her glimmt im Rücken der Besucher ein fahles Licht, das Sergej Tcherepanov den Weg über Manuale und Pedale weist.

Stille. Dann ein lang gezogener, zärtlicher Ton, der sich, immer mehr anschwellend, zu einer Klezmer-Melodie verdichtet, die sich langsam von der Orgelbühne aus über den Raum ausgießt. Ein Lichtpunkt. Ein Mann mit seiner Klarinette: Giora Feidman beginnt sein Konzert in der Peter-Pauls-Kirche in Zingst, wie er seit Jahrzehnten seine Konzerte beginnt. Mit einem Ton, den er Schritt für Schritt in eine Melodie verwandelt, bis diese im Jubel der Bewegung und Intervalle den ganzen Raum ausfüllt. Danach folgt „Prayer“, eine Komposition seiner Ehefrau Ora Bat Chaim. Feidman verschmilzt mit seinem Instrument. Er zieht seine Zuhörer in Bann.

Von der Westempore aus setzt er neben seinem musikalischen Partner Sergej Tcherepanov an der Orgel das Konzert fort. Die Spannbreite des Repertoires verblüfft die Zuhörer. Auf den Kanon a-Moll für Orgel von Robert Schumann folgt das „Kol Nidrei“ von Max Bruch – es basiert auf einem jüdischen Gebet. Klarinette und Orgel umschlingen sich im Klarinettenkonzert A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, jenem Konzert, das Feidman seit seiner Kindheit liebt. Es treibt manchem der Zuhörer Tränen in die Augen.

Die fließen dann spätestens nach der wuchtigen Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Feidmans Klarinette packt die Zuhörer mit seiner Interpretation in ihrem Innersten, offenbart ihnen seine Seele und lässt keinen unberührt zurück.

Bach, Scott Joplin, Klezmer-Tanz. Am Ende des Konzertes der erschütternde Blues „Nobody knows the trouble I‘ve seen“, das still-tragische „Donna, Donna“. Vor dem vermeintlich letzten Stück ergreift Feidman das Wort. „Zum Abschluss spiele ich das Lied eines muslimischen Freundes. Ich, der Jude, spiele es in dieser christlichen Kirche. Das ist Versöhnung, es ist das, was seit 1946 passiert. Es ist das, warum ich spiele.“

Einmal im Fluss, ist der kleine große Mann nicht zu halten. Seine ruhige Stimme spricht von Mitgefühl, von Grenzen, die wir in unseren Köpfen und um unsere Länder ziehen. Und von dem, was für ihn das gemeinsame Leben als Menschen ausmacht. Spontaner, lang anhaltender Applaus. Menschen mit feuchten Augen erheben sich von ihren Plätzen.

Das Konzert klingt leise aus. Nach dem Applaus, der sich Minuten hinzieht, wartet mit der Zugabe ein weiterer Seelenmoment: Feidman und Tcherepanov singen gemeinsam mit ihrem Publikum das „Shalom chaverim“ – „Friede sei mit euch!“.

Spätestens in diesem Augenblick wird das deutlich, was Musikerkollegen, Bewunderer und Musikliebhaber auf der ganzen Welt mit Feidmans Musik verbinden: Er nimmt seine Klarinette in die Hand, durchströmt sie mit seinem Atem, um mit den Zuhörern eine Botschaft zu teilen, um mit ihnen in Musik zu sprechen und sie an seiner inneren Stimme teilhaben zu lassen.

„Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele“, sagt Giora Feidman. „Ich wurde geboren, um Musik zu machen und meine Seele mit den Menschen zu teilen.“

Mit seinem Kollegen Tcherepanov hat Feidman auch an diesem Abend in Zingst wieder einen ebenbürtigen Partner gefunden, der ihm hilft, seine Botschaft zu transportieren: der Klarinettist als Brückenbauer zwischen Religionen und Kulturen. Sein Credo lautet: „Wir sind alle eine große Familie.“

Das spüren auch der Mann und seine Frau im Publikum. Giora Feidman wird ihm später berichten, er habe ihn während des Konzerts mit Tränen in den Augen gesehen.

Sein Weg führt den ergriffenen Zuhörer nach dem Applaus zu einem Tisch, an dem CDs von Feidmans Musik angeboten werden. Ein Zufall – ein Zufall? – führt den Manager des Künstlers an seine Seite.

Beide tauschen sich aus. Ein Wort ergibt das andere. Ein Einverständnis, unausgesprochen, reiht sich an das folgende. Sie sind sich einig: Unsere Welt braucht Stimmen wie die von Giora Feidman. Der Besucher nennt seinen Beruf: Verleger. Und die Geschichte dieses Buches beginnt.

1. Wurzeln des Glücks

„Papa, warum gibt es Grenzen?“Mein Vater deutet in den Himmel.„Siehst du dort oben einen Zaun?“Ich sage: „Nein!“Seine Antwort: „Siehst du:Der Himmel kennt keine Grenzen!“

Mein Name ist Giora Feidman. Die Musik ist mein Beruf. Ich spiele Klarinette. In großen Konzertsälen, christlichen Kirchen, jüdischen Synagogen, an muslimisch geprägten Orten oder in orthodoxen Gotteshäusern. Mein Weg hat mich durch die ganze Welt geführt, mit vielen Menschen zusammengebracht.

Ich möchte meine Gedanken mit Ihnen teilen, die sich um unser Menschsein drehen: um unser Wissen, unsere Blindheit, unser Begehren, unsere Träume. In diesen Gedanken geht es um Gewinnen und Verlieren, um Leib und Seele, Geburt und Tod. Und um die Fähigkeit, zwischen diesen Polen Glück zu empfinden.

Dahinter steckt eine Geschichte, die mit Gott zu tun hat, keine Frage – aber nichts mit Religion oder Konfession. Es ist eine Geschichte des Staunens, das mich begleitet, solange ich denken kann. Dieses Staunen hat viel mit den Gaben zu tun, die jeder Mensch in sich trägt – bei mir vor allem mit der Musik. Und mit der Frage, was diese Gaben für jeden von uns bedeuten. Und wie wir sie nutzen.

Ich möchte Sie deshalb mitnehmen auf eine Reise, die dem Klang der Seele nachspürt. Diese Expedition dauert für mich nun schon 85 Jahre – und noch immer habe ich nicht ihr Ende erreicht. Es ist eine Reise durch mein Leben, zu meiner Liebe zur Musik, meiner Bewunderung für die Schöpfung, meinem Vertrauen in die Kraft der Menschlichkeit

Sie können mich jetzt naiv nennen. Als sentimental abstempeln. Als Spinner bezeichnen. Ja – vielleicht bin ich wirklich meschugge, wie wir im Jiddischen diesen Zustand einer gewissen Weltfremdheit lautmalerisch nennen. Aber ich glaube an diese Bestimmung meiner Reise.

Geboren wurde ich vor 85 Jahren in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Ich entstamme einer jüdischen Familie. Mein Vater war Musiker. Mein Großvater war Musiker. Und mein Urgroßvater, soviel ich weiß, ebenfalls.

Die Familien meines Vaters und meiner Mutter stammen aus Bessarabien. Das ist jener Landstrich nordwestlich des Schwarzen Meeres, der heute in großen Teilen zur Republik Moldawien zählt, zu einem kleineren Teil zur Ukraine. Es ist ein Land, das viele Herrscher ertragen musste. Und ein Land, das Verbannungsort oder Zuflucht für Menschen jüdischen Glaubens wurde – sei es nach ihrer Vertreibung aus dem Zarenreich, sei es nach Pogromen in anderen Ländern. So fanden Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr von ihnen den Weg nach Bessarabien – zeitweise war mehr als ein Drittel der Bevölkerung jüdischen Glaubens.

Lassen Sie mich einen Moment bei dieser Herkunft verweilen. Denn aus ihr erwuchs vieles, was mein Leben, Fühlen und Handeln geprägt hat. Die Familien meiner Eltern stammen aus der Stadt Kishinev, einem der wenigen städtischen Zentren Bessarabiens. Die Familie meines Vaters verdiente sich hier und in den umgebenden Landstrichen ihr Geld mit Musik – einerseits als Angestellte des städtischen Orchesters von Kishinev, andererseits als Musikanten bei den ausufernden Hochzeitsfesten in den jüdischen Familien.

Die vorherrschende Siedlungsform der Menschen jüdischen Glaubens waren in Bessarabien und anderen Gegenden des Ostens die sogenannten Schtetl. Diese Form der Gemeinschaft unterschied sich deutlich von den Ghetto-Zwängen, die den Juden von der „christlichen“ Obrigkeit in den westeuropäischen Städten als Lebensform vorgeschrieben waren. Das Ghetto war eine streng reglementierte Parzelle, die staatlich kontrolliert wurde und in der die Menschen oft willkürlich schikaniert werden konnten. Ganz anders das Schtetl: Dies war die freiere Organisation jüdischen Lebens, die sich in Osteuropa herausbildete.

Der Alltag im Schtetl war ein Widerspruch in sich: Es existierte in einer feindlichen Umgebung, bot aber den von Verfolgung und Armut bedrohten Menschen eine Atmosphäre von Freiheit, in der sie ihre Kultur zu weiten Teilen selbstbestimmt leben konnten.

Im Schtetl wurden die Feiertage meist ohne Störung begangen, Geschäfte und Wirtschaftsleben konnten sich autark entwickeln – und in den Bräuchen, wie vor allem den überschwänglichen Hochzeitsfesten, brach sich die Lebenslust der Bewohner allen materiellen Bedrängnissen und körperlichen Bedrohungen zum Trotz Bahn. Diese relative Freiheit erfüllte die Bewohner des Schtetls mit einigem Stolz.

Allerdings lebten sie in Osteuropa in Gegenden, in denen niemals eine Aufklärung stattgefunden hatte: Unwissen, Aberglaube, Analphabetismus, Angst vor allem Fremden und Sorge um die eigene Existenz mischten sich in städtischen und bäuerlichen Gesellschaften des Ostens zu einem Gärteig, in dem Antisemitismus eines der wenigen verbindenden Elemente darstellte.

Wann immer es den Herrschern gefiel – seien es die Könige Osteuropas oder der Zar in Russland, sei es aus wirtschaftlichen oder ideologischen Gründen –, brachen sie das nächste Judenpogrom vom Zaun. Und dann waren auch die Menschen im Schtetl nicht mehr sicher.

Schon mein Großvater war ein begehrter Hochzeitsmusiker, so wie es mein Vater später ebenfalls wurde. Die Musik, die das Lebensgefühl der Menschen im Schtetl widerspiegelte, das war der Klezmer.

Übersetzt wird dieser Begriff meist mithilfe jiddischer und hebräischer Wörter, die man ungefähr als „Gefäß des Liedes“ deuten kann. Noch heute wird Klezmer-Musik vor allem auf Instrumenten gespielt und weniger gesungen. Geige, Gitarre, Trompete, Bass, Klarinette, Flöte, Posaune, Hackbrett, Zymbal – die Besetzung kann in jede Richtung variieren.

Obwohl sich diese Musikrichtung wohl aus den liturgischen Gebräuchen in der Synagoge entwickelt hatte, war ihr Zweck ein gänzlich anderer als das Gotteslob; diese Variante jüdischer Musik gehörte immer der Welt im Hier und Jetzt, dem außerordentlichen Augenblick, dem Fest, dem Gefühl – dem Freudentaumel genauso wie der Trauer. So spielten die Klezmorim, wie sich die Künstler dieser Musik nannten, vor allem auf Hochzeiten. Anlass für ihre Auftritte waren auch die liturgischen Feste des Judentums, wie die Bar Mizwa oder das Purim-Fest. Genauso begleitete die Klezmer-Musik aber auch einen Trauerzug.

Ironie der Geschichte: Im 19. Jahrhundert schien die fröhliche jüdische Musiktradition die Obrigkeit in Russland so zu ärgern, dass es einen Erlass gab, der den Klezmorim den Gebrauch von lauten Instrumenten wie Posaunen oder Trompeten untersagte.

Die Musiker wussten sich zu helfen: Sie stellten ihre Ensembles auf Zymbal und Hackbrett um, konzentrierten sich auf Holzblas- und Streichinstrumente – und schon war das russische Edikt umgangen. Und die Orthodoxen durften sich weiter ärgern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts immerhin wurde die unsinnige Verordnung aufgehoben – und die Lebenslust der Klezmorim konnte sich wieder ungehindert auch in der Lautstärke Gehör verschaffen.

Bei den Klezmer-Spielern handelte es sich oft um fahrendes Volk – mussten die Musikgruppen doch von Fest zu Fest, von Schtetl zu Schtetl ziehen, um ihren Broterwerb zu sichern. Das machte sie in den Augen der Obrigkeit verdächtig. Die Folge: Sie wurden wegen ihres Lebensstils von den Behörden schikaniert.

Eine weitere Sache ließ die fahrenden Musikanten verdächtig wirken: Sie waren oft gemeinsam mit Zigeunern auf dem Weg, die sich ebenfalls als fahrende Musiker verdingten. Ich benutze hier ganz bewusst das Wort Zigeuner – weil die Sinti und Roma, wie sie heute im Bemühen um eine nicht diskriminierende Sprache offiziell bezeichnet werden, es selbst tun. Noch heute sind die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe dafür, das über 100 Jahre gebräuchliche Wort „Zigeuner“ nicht aussterben zu lassen. Manchmal kann politische Korrektheit ein bisschen zu viel des Guten tun!

Ob Sinti, ob Roma, ob Zigeuner – Tatsache ist: Mein Großvater und mein Vater wuchsen mit ihnen, ihrer Musik, ihren Bräuchen und ihrer Lebenslust auf. Im Austausch von Musik, im gemeinsamen Spielen und Improvisieren lernten sie alles über die Seele und das Gefühlsleben des fahrenden Volkes. Vor allem aber inspirierte sie die Leidenschaft für Musik.

Keiner dieser großartigen Instrumentalisten, so berichtet mein Vater, konnte irgendeine Note lesen. Aber wenn sie eine zerkratzte, manchmal nur krude geflickte Geige an den Hals hoben, entfesselten sie einen Sturm der Harmonien, der Töne, der Gefühle.

Was taten diese Menschen aus diesem uralten fahrenden Volk? So verachtet, diskriminiert und verfolgt sie seit Jahrhunderten waren: Sie spielten ihre Seele. Sie hatten niemals auch nur eine Stunde Musikunterricht erlebt. Das Wort Technik kannten sie nicht. Ich selbst weiß vielleicht bis heute nicht genau, was „Technik“ in der Musik ist. Die Zigeuner brauchten dieses Wissen nicht, denn wenn du deine Seele spielst, dann ist die Technik nicht entscheidend.

Noch heute tun das Zigeuner in Rumänien oder Bulgarien oder der Türkei ganz selbstverständlich. Wann immer ich Menschen wie sie treffe, hole ich meine Klarinette heraus, sie ihre Geigen und Gitarren – und dann spielen wir. Sie mögen vielleicht keine Noten lesen können, aber sie singen, sie lachen, sie weinen und sie beten durch ihre Musik.

Zwischen den Zigeunermusikern und den Klezmer-Spielern jener Zeit gab es in Bessarabien kaum einen Unterschied. Egal, wer von ihnen bei einer Hochzeit spielte, die Stimmung war stets grandios. Denn die Musik ging den Menschen direkt ins Herz und löste sie für den Moment aus all dem Kummer heraus, der sie vielleicht gerade in ihrem Leben voller Leid, Elend, Armut und Verfolgung bedrückte.

Ja, wenn ich auf die Erzählungen meines Vaters zurückblicke, ist es klar: Mein Vater hat eine „Zigeuner-Erziehung“ genossen. Die Seele dieser Menschen hat ihn in seinem Innersten berührt.

Natürlich ist er vom sozialen Umfeld her anders aufgewachsen. Aber er hat all seine Erfahrungen schon als zwölfjähriger Klezmer-Spieler mitgenommen und später an mich weitergegeben. Schon in diesem Alter spielte er auf Hochzeiten die Klarinette. Damals gab es für diese Auftritte keine Gage, dafür wanderten die Musiker von Tisch zu Tisch, fragten, welches Lied zu Gehör gebracht werden sollte – und wenn sie fertig gespielt hatten, bekamen sie etwas zu essen, das sie mit nach Hause nahmen. Waren die Gäste sehr zufrieden, dann fielen auch mal ein paar Münzen ab.

Das Publikum auf diesen Hochzeiten wiederum war sehr gemischt. Im Schtetl musst du jeden einladen – auch alle armen Leute. Das ist eine jüdische Tradition. Du musst allen Menschen aus deinem Dorf aus Anlass eines solchen Festtages etwas zu essen und zu trinken geben. Tust du es nicht, kann es sein, dass sie Rabatz machen. Es waren oft arme Paare, die im Schtetl heirateten. Und dann spielten mein Großvater und mein Vater zusammen mit ihren Musikerkollegen für diese Leute, ohne irgendetwas zu erwarten.

Kishinev, die Hauptstadt Bessarabiens, war schon zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine wachsende Stadt, die 110 000 Einwohner zählte. Doch nicht jeder war freiwillig dort. Die Stadt diente als Verbannungsort für unliebsame Kritiker der Zarenregierung. So verbrachte auch Alexander Puschkin schon im frühen 19. Jahrhundert drei Jahre seiner Verbannung in Kishinev – und hasste die Stadt.

Kishinev war Teil des Zarenreichs. Fast die Hälfte seiner Einwohner war um das Jahr 1900 jüdischen Glaubens. Grund dafür war nicht zuletzt der Zuzug von Menschen, die aus anderen Landesteilen Russlands aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses vertrieben worden waren. Das führte zu Spannungen in der Stadt. Verschiedene Kräfte schürten in Zeitungen und Diskussionen den Antisemitismus.

Zu Ostern 1903 entlud sich der latente Hass in offener Gewalt. Ein Mob zog durch die vornehmlich von Juden bewohnten Straßen der Stadt, verwüstete Wohnungen und Geschäfte, plünderte Auslagen und tötete fast 50 Menschen. 400 wurden bei diesen Ausschreitungen verletzt.

Auch in den folgenden zwei Jahren kam es immer wieder zu Übergriffen und zu Gewalttaten der Polizei gegenüber jüdischen Mitbürgern. Die wachsende Unsicherheit führte diejenigen, die es sich leisten konnten, zu der Überzeugung, dass Kishinev kein Ort für die jüdische Lebensweise mehr war. So reifte in immer mehr Mitgliedern der Gemeinde der Plan, sich in einer anderen Gegend ein Leben fernab von Rassenwahn, Antisemitismus und Verfolgung aufzubauen. Und eines der Länder, das in dieser Zeit eine besondere Strahlkraft für Einwanderer besaß, war Argentinien.

Meine Mutter war noch keine zwei Jahre alt, als ihre Eltern im Jahr 1905 mit ihren Kindern und allem Hab und Gut, das man transportieren konnte, aufbrachen, um in der Ferne Südamerikas eine neue Heimat zu finden.

Warum meinem Großvater mütterlicherseits gerade Argentinien als Ziel gefiel, kann ich heute nicht mehr recht sagen. Obwohl er als Verkäufer nur ein schmales Gehalt bezog und seine Frau alle Hände voll damit zu tun hatte, die acht Kinder, darunter meine Mutter Adela, großzuziehen, kam die Familie in der neuen Heimat stets über die Runden – irgendwie gelang es immer.

Mein Vater dagegen lebte noch 15 Jahre länger in Kishinev – trotz der zunehmenden Gewalt. Seine Familie überstand die Pogrome nur, weil sich Zigeuner vor meinen Großvater und seine Familie stellten und sie vor dem organisierten antisemitischen Mob schützten. Ja, es waren Zigeuner, Musikerkollegen, die die Familie meines Vaters retteten.

Die Zeiten in Bessarabien blieben unruhig. Die Familie durchlebte den Ersten Weltkrieg, die Ermordung des Zaren, die Oktoberrevolution – und dann spürte mein Vater, mittlerweile ein junger Mann, dass die Zeiten zu unsicher wurden. Er war von seinem Vater auf die Musikhochschule in Bukarest gesandt worden, um sein musikalisches Können zu perfektionieren. Und nun war er gerade 21 Jahre alt, als er sich entschloss, Europa hinter sich zu lassen. Seine Eltern und Geschwister blieben in Kishinev zurück. Immer häufiger berichteten sie von Terror, Pogromen, Unterdrückung und Gewalt.

Mein Vater entschied sich zusammen mit zwei Mitstudenten, sich eine neue Heimat fern von Europa zu suchen. Ich habe ihn später einmal gefragt, wie er denn einen solchen Entschluss treffen konnte. Und warum er gerade Buenos Aires als Ziel gewählt habe.

Er lächelte und erzählte mir dann die folgende Geschichte: „Wir waren jung. Einer spielte Bratsche, einer Klarinette und einer Querflöte. Und so gingen wir in Bukarest zu einer Agentur, die Schiffstickets für Überseereisen verkaufte. Wir fragten den Schalterbeamten: Was sind die billigsten? Die Antwort lautete: die nach Argentinien. Und dann sagten wir: Also gut. Dann nehmen wir drei!“

Und so geschah es, dass mein Vater sich auf einem Dampfschiff wiederfand. Das Ziel: Buenos Aires.

Ich habe später als erwachsener Mann Kishinev zweimal besucht. Das erste Mal war ich mit Moscow Virtuosi und später mit einem Orchester aus Kishinev eingeladen worden, dort zu spielen. Der Flughafen war ziemlich klein, die Piste kurz.

Ich hatte von meiner Familie viel gehört über Kishinev. Es war eine eigentümliche Begegnung mit dieser Stadt, aus der meine Mutter und mein Vater stammen, die sich dann durch einen riesengroßen Zufall am anderen Ende der Welt begegneten.

Die Erinnerung war stark. Ich ging durch die Straßen und sprach in Gedanken mit meinem Vater und meinem Großvater. Adressen oder konkrete Anlaufpunkte hatte ich nicht. Ich wusste nur: Ich würde hier spielen, an jenem Ort, wo vor vielen Jahrzehnten die Ursprünge meiner Familie lagen. Es hingen Plakate an den Straßen, die mein Kommen ankündigten.

Eigentlich musste es viele Feidmans in dieser Stadt geben. Oder gegeben haben. Doch kein Mensch kam zu mir. Ich hatte gehofft, dass wenigstens ein Cousin mich begrüßen würde, eine Cousine sich nach dem Konzert vorstellen könnte. Doch es zeigte sich niemand, und auch auf Nachfragen kannte niemand einen Feidman. Mir wurde erklärt, dass unter der russischen Herrschaft die meisten Menschen ihre jüdischen Namen geändert hatten, um Diskriminierungen zu entgehen.

Wenn sich schon die Lebenden nicht zeigen wollten, wollte ich wenigstens auf die Suche nach den Toten gehen. Und so fragte ich nach dem jüdischen Friedhof – oder nach dem, was davon übrig geblieben war. Denn in den letzten 100 Jahren war er mehrfach verwüstet worden.

Meinen Vater zu fragen, wo ich vielleicht die Gräber unserer Verwandten finden könnte, hatte mir eine sonst ganz fremde Scheu verboten. Denn er sprach von sich aus nie über seine Heimatstadt. Das liegt tief in den Schrecken