9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pattloch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

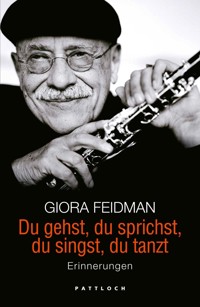

Geboren in Buenos Aires als Sohn eines Musikers, in den fünfziger Jahren nach Israel ausgewandert und seit vielen Jahren in der Welt zu Hause – Giora Feidman ist ein Grenzgänger, vor allem in der Musik. Er hat mit Benny Goodman Jazz und mit Astor Piazzolla Tango gespielt; er ist in der Musik George Gershwins ebenso heimisch wie in der Wiener Klassik eines Mozart oder Schubert. Zur Legende geworden ist er allerdings als Interpret der traditionellen jüdischen Musik, des Klezmer. In alldem wird deutlich: Giora Feidman ist mehr als ein Musiker – er ist ein Botschafter der Versöhnung und des Friedens zwischen den Völkern und Religionen. Das beweist auch das hohe Ansehen, das er in Deutschland genießt. Er ist in den deutschen Konzertsälen ein ebenso regelmäßiger Gast wie auf den Kirchentagen, und vielen Menschen ist er unvergesslich als der Klarinettist, der den Erfolgsfilmen Schindlers Liste, Jenseits der Stille und Comedian Harmonists eine musikalische Stimme gab. Du gehst, du sprichst, du singst, du tanzt von Giora Feidman: im eBook erhältlich!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Giora Feidman

Du gehst, du sprichst, du singst, du tanzt

Erinnerungen

Unter Mitarbeit von Minka Wolters

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Geboren in Buenos Aires als Sohn eines Musikers, in den fünfziger Jahren nach Israel ausgewandert und seit vielen Jahren in der Welt zu Hause – Giora Feidman ist ein Grenzgänger, vor allem in der Musik. Er hat mit Benny Goodman Jazz und mit Astor Piazzolla Tango gespielt; er ist in der Musik George Gershwins ebenso heimisch wie in der Wiener Klassik eines Mozart oder Schubert. Zur Legende geworden ist er allerdings als Interpret der traditionellen jüdischen Musik, des Klezmer.

In alldem wird deutlich: Giora Feidman ist mehr als ein Musiker – er ist ein Botschafter der Versöhnung und des Friedens zwischen den Völkern und Religionen. Das beweist auch das hohe Ansehen, das er in Deutschland genießt. Er ist in den deutschen Konzertsälen ein ebenso regelmäßiger Gast wie auf den Kirchentagen, und vielen Menschen ist er unvergesslich als der Klarinettist, der den Erfolgsfilmen Schindlers Liste, Jenseits der Stille und Comedian Harmonists eine musikalische Stimme gab.

Inhaltsübersicht

Motto

Auftakt

Wurzeln

Aus der Stille – in die Stille

Ein Pferdchen und viel Musik

Im Gelobten Land

Die Sprache der Seele

Ein Klezmer in Amerika

Neue Wege

Botschafter der Grenzenlosigkeit

Auf der Suche nach dem Ewigen

Im Studio und auf Tournee

Was bleibt

Ausklang

Danke

Bildteil

Anhang

Diskographie

Verzeichnis der Textquellen

Verzeichnis der Bildquellen

Ich erlebe Musik als geistige Nahrung.

Ohne diese Nahrung kann ich nicht,

können wir alle nicht leben.

Giora Feidman

Auftakt

Scha! Still! Macht nischt kejn gerider!

Der Rebbe gejt shojn tanzn wieder.

Scha! Still! Macht nischt kejn Gewalt!

Der Rebbe gejt shojn tanzn bald.

Stille umfängt mich.

Kein Laut, kein Ton, keine Bewegung.

Ich sitze auf einer Kiste.

Bewegunglos.

Höre in die Stille hinein.

Um mich herum noch mehr Kisten, Koffer, Gepäck.

Der Fundus der Geschichte, meiner Geschichte.

Tränen rollen über mein Gesicht.

Langsam weicht die Trauer einem Lachen.

Ich führe meine Klarinette zum Mund.

Beginne zu spielen.

Leise zunächst, fast unhörbar.

Ein Glissando, das sich in einem sirenenhaften Fortissimo entlädt, erweckt meine Mitspieler zum Leben.

Plötzlich fällt Licht auf die Bühne, Musiker und Schauspieler drängen aus der Kulisse hervor.

Aus den Kisten und Koffern bauen sie ein Shtetl.

Und dann beginnt sie – die meschuggene Hochzeit in Kishinov, im Jahr 1903.

Zusammen mit den Musikern begleite ich die Vorbereitungen.

Der alte, reiche Bräutigam schickt den Heiratsvermittler zu den Eltern der Braut, dort wird der Vertrag aufgesetzt und die Braut für das große Fest herausgeputzt – doch die will den Fettwanst nicht.

Immer schneller wird die Musik. Das Shtetl jubelt, und Braut und Bräutigam werden unter dem Baldachin zusammengeführt. »Mazel Tov – viel Glück!«, rufen die Menschen dem Brautpaar zu und geleiten es zur Hochzeitstafel.

Während der Rabbi und der Bräutigam ihre traditionellen Reden halten, hadert der leider viel zu arme Geliebte der Braut mit Gott wegen der Ungerechtigkeit der Welt.

Wir Musiker kündigen mit einer Valse macabre Unheil an. Unbemerkt hat sich ein verführerisch schönes Mädchen unter die Hochzeitsgesellschaft gemischt. Als sie den Bräutigam zum Tanz auffordert, sehe ich die Totenmaske auf ihrem Hinterkopf. Der Bräutigam bricht zusammen und stirbt. Das Mädchen ist so schnell verschwunden, wie es aufgetaucht war. Und die Braut ist frei und kann sich endlich ihrem Geliebten zuwenden und mit ihm den Bund fürs Leben schließen. War das Zufall?

Schließlich tanzen alle um das junge Paar: der Rabbi mit dem siebenarmigen Leuchter auf dem Kopf, die Großmutter mit dem Brot, die Unverheirateten, sich an Tüchern haltend. Lebensfreude ist in die Gesichter geschrieben. Musik, Singen, Tanzen – die ausgelassene Fröhlichkeit einer Hochzeitsgesellschaft.

Bis ein Stein in den Saal fliegt und alle verstummen und fliehen vor dem, was der in zwei Teile zerbrochene Stein ankündigt: einen Pogrom.

Das Shtetl, wie es gerade noch gelebt hat, mit seinen Traditionen und seinen Emotionen, ist Vergangenheit.

Jeder nimmt seinen Koffer und macht sich auf seine Reise durchs Leben.

Ich bleibe allein mit dem zerbrochenen Stein zurück und lege all meine Trauer in eine kleine Melodie von schlichter Schönheit – Gesegnet seien deine Söhne.

Diese kleine Melodie trägt mich durch ein Stück, das Stephan Barbarino und Jan Linders erarbeitet und auf den Weg gebracht haben: Nothing But Music. Ich bin Musiker und Schauspieler in diesem Stück, das mich in acht Bildern mit meiner Klarinette durch das 20. Jahrhundert führt.

Es ist ein Spiegel meines Lebens, denn ich war und bin immer dort zu Hause, wo ich musiziere, wo ich mit den Menschen durch meine Musik sprechen kann – Musik ist die erste und höchste Form zwischenmenschlicher Kommunikation. Musik ist die einzige Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird, unabhängig vom Alter, von der Religion und der kulturellen Prägung der Menschen.

Musik ist die Essenz meines Lebens.

Wurzeln

Es brennt das Haus!

Es brennt das Geld!

Es brennt das Kind!

Es brennt die Welt!

Wo beginnt das eigene Leben? Das Erlebte und Erinnerte genügt nicht, um ein Leben zu begreifen. Wir müssen tief in der Vergangenheit graben, das Wurzelgeflecht freilegen und das Gewusste mit dem Gefundenen verbinden.

Im Blick auf mein Leben geht es mir wie so vielen Menschen, die im 20. Jahrhundert geboren wurden. Heimat ist für sie weniger ein Ort als vielmehr die Zugehörigkeit zu Menschen. Denn die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist eine Geschichte vom Unterwegssein. Krieg, Hunger, Verfolgung vertrieben die Menschen aus ihrer Heimat. Vertrautes blieb zurück, Wertvolles ging verloren, die Erinnerung verblasste mit jeder neuen Generation ein Stück mehr.

Nun, mit dem Versuch, mein Leben zu bilanzieren, müssen diese Erinnerungen mühsam angereichert werden. Dabei bleiben Lücken. Vieles lässt sich nicht mehr erinnern. Zumal in einer Familie, die zweimal eine neue Heimat fand. Doch beginnen wir von vorn.

Die Suche nach den Wurzeln meiner Familie führt in einen entlegenen Winkel Südosteuropas, nach Bessarabien, eine historische Landschaft zwischen den Flüssen Pruth und Dnjestr und dem Schwarzen Meer. Dort, in der Hauptstadt Kishinov, wurden meine Eltern geboren.

Das frühere Bessarabien deckt sich weitgehend mit dem heutigen Staat Moldawien, der im Westen an Rumänien und im Osten und Norden an die Ukraine grenzt. Während des Mittelalters gehörte diese Landschaft zum Fürstentum Moldau, das unter der Oberhoheit des Osmanischen Reiches stand. Nach dem russisch-türkischen Krieg 1812 wurde das Gebiet zwischen Pruth und Dnjestr dem Zarenreich zugeschlagen und Bessarabien genannt. Katharina die Große hatte bereits 1791 die russischen Juden gezwungen, in die westlichen Provinzen ihres Reiches überzusiedeln. Ihre Politik wurde von den späteren Zaren im Wesentlichen fortgesetzt, wodurch Bessarabien nach der russischen Übernahme von 1812 einen hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung erhielt.

Aus Deutschland und Polen zog ebenfalls jüdische Bevölkerung zu; die meisten der Zugezogenen sprachen jiddisch. In den größeren Orten betrug der Anteil der jüdischen Bevölkerung nahezu vierzig Prozent.

Nach der Ermordung des reformorientierten Zaren Alexander II. im Jahre 1881 kam es im südlichen Russland zu Ausschreitungen, deren Urheber die Juden für das Attentat auf den Zaren verantwortlich machten. Um die Ruhe wiederherzustellen, verkündete der Nachfolger, Zar Alexander III., die sogenannten Maigesetze. Fortan war es Juden verboten, sich außerhalb von Städten und Kleinstädten niederzulassen, Verträge zu schließen und an den Sonntagen und allen anderen christlichen Feiertagen Handel zu treiben. Die Maigesetze wurden erst mit der Februarrevolution 1917 aufgehoben. Sie hatten zur Folge, dass jüdisches Leben nur noch im Shtetl möglich war.

Das Shtetl ist eine jüdische Siedlungsform in Osteuropa, die bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Shtetl kommt aus dem Jiddischen und ist die Verkleinerungsform von Shtot, zu Deutsch Stadt. Ein Shtetl hatte zwischen tausend und zwanzigtausend Einwohner, manchmal auch mehr. Kleinere Siedlungen wurden als Klaynshtetl oder Shtetele bezeichnet.

Im Shtetl waren Jiddishkeyt und Menshlikhkeyt gleichermaßen beheimatet und prägten das gesamte öffentliche und private Leben. Lehren und lernen, beten und arbeiten, Rechtsprechung und Fürsorge erlaubten ein gutes Leben zwischen Synagoge, Markt und Familie.

In der Synagoge diente man dem Ewigen, man studierte seine Gesetze, ließ sie vom Rabbi auslegen und übernahm Verantwortung für die Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft war indes keine Gemeinschaft von Gleichen, wie die Sitzordnung der Synagoge auswies. Dem Thoraschrein an der Ostwand am nächsten saßen die sheyne Jidn – die Honoratioren des Shtetl. Dann folgten die Bürger, dahinter versammelten sich die proste Jidn, die armen und ungebildeten Männer, ganz hinten fanden die Bettler Platz. Frauen waren von öffentlichen Versammlungen wie in der Synagoge ausgeschlossen – sie beteten zu Hause, nicht hebräisch, sondern jiddisch.

Der Schriftsteller Manès Sperber, selbst in einem Shtetl in Galizien geboren, hat diesen ganz eigenen Kosmos in einem seiner Bücher beschrieben:

Ein Städtel war nicht … ein diskriminierter Fremdkörper innerhalb einer höheren Zivilisation, sondern im Gegenteil eine scharf profilierte, in ihren Grundlagen gefestigte autonome Gemeinschaft mit einer eigenartigen Kultur – dies inmitten von Armut und Hässlichkeit, und eingekreist von Feinden des jüdischen Glaubens. Das Städtel war ein Zentrum, von dem aus gesehen die slawischen Dörfer periphere Agglomerationen waren, deren Einwohner, zumeist Analphabeten, zum Geistigen kaum eine Beziehung hatten. In all seiner Misere war das jüdische Städtchen eine kleine Civitas Dei – geistig und geistlich erstaunlich, in mancher Hinsicht um Jahrhunderte zurückgeblieben, nicht selten abstoßend, aber dennoch bewundernswert … Die Juden des Ghettos von Venedig, von Rom oder Worms blieben eine in ihrer eigenen Vaterstadt diskriminierte, exilierte Minderheit, während die Einwohner des Städtels … bei sich zu Hause waren; ihre nichtjüdischen Nachbarn, etwa die polnischen Adeligen, mochten mächtig und reich sein und auf sie herabsehen: Die Juden waren jedoch von ihrer eigenen Überlegenheit überzeugt. Im Städtel gab es nicht eine Spur eines Minderwertigkeitsgefühls wegen der Zugehörigkeit zum Judentum und daher nicht die geringste Neigung, das eigene Wesen zu verhüllen oder wie die anderen zu werden.

Die Maigesetze Zar Alexanders III. vermochten es nicht, den Antisemitismus zu besänftigen. Immer wieder kam es zu Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung, auch in Kishinov. Die Stadt zählte an der Wende zum 20. Jahrhundert rund hundertzehntausend Einwohner. Die meisten davon waren Juden – rund fünfundvierzig Prozent, während nur siebenundzwanzig Prozent der Bevölkerung russischer und siebzehn Prozent rumänischer Herkunft waren. Kishinov war ein Zentrum jüdischen Lebens – es war kein Shtetl mehr, sondern es war eine Shtot, wie Czernowitz, die Heimat des Dichters Paul Celan, oder Witebsk, der Geburtsort Marc Chagalls.

Trotz der städtebaulichen Modernisierung im 19. Jahrhundert – es waren Parks, breite Boulevards und großzügige Plätze angelegt worden; repräsentative öffentliche Gebäude prägten das Bild der Innenstadt – war Kishinov nach wie vor ein Sammelbecken der Unzufriedenen. Kein Wunder, hatte es doch lange Jahre als Verbannungsort für Kritiker der zaristischen Politik gegolten. Unter ihnen war in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts ein junger Dichter gewesen, der die russische Literatur revolutionieren sollte: Alexander Puschkin. Er schrieb über die Stadt, in der er ab 1820 für drei Jahre in der Verbannung lebte: »Verfluchte Stadt Kishinov. Meine Zunge wird nicht müde, dich zu beschimpfen!«

Kishinov blieb ein Pulverfass – auch nach den ersten Pogromen, die das Russische Reich zwischen 1881 und 1884 erlebt hatte.

Zu Pessach im Jahr 1903 – es war der 6. April – ging dieses Pulverfass in die Luft. Die Lunte hatte der Herausgeber der Zeitung Bessarabez, Pawolatschi Kruschewan, mit seinen Hetzartikeln gegen die jüdische Bevölkerung gelegt. Der Pogrom, der sich an jenem und dem folgenden Tag entlud, trug alle Merkmale einer vorbereiteten und geplanten Aktion. Knapp fünfzig jüdische Mitbürger wurden ermordet, rund vierhundert verletzt. Mehrere hundert jüdische Häuser und Geschäfte wurden verwüstet und geplündert.

Nach diesen Exzessen geriet die Stadt ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Die internationale Presse dokumentierte die Vorfälle mit Empörung. Selbst innerhalb des Zarenreichs wurden kritische Stimmen laut. Die Reaktion auf eine Dokumentation dieses Vorfalls in der Weltpresse war heftig. So wurde dem Zaren im Juli 1905 eine amerikanische Petition übergeben, die allerdings keine Wirkung auf seine Politik hatte. Unter dem Eindruck des Ereignisses schrieb Chaim Nachman Bialik mehrere Gedichte, darunter das 1904 entstandene berühmte Be-Ir ha-Haregah (»In der Stadt des Gemetzels«). Bialik gilt heute als israelischer Nationaldichter; ihm zu Ehren wurde in Tel Aviv ein Museum eingerichtet.

Kruschewan, der den Pogrom mit seinen Artikeln provoziert hatte, entging im Frühsommer 1905 knapp einem Attentat, wurde jedoch kurze Zeit später von Angehörigen des Jüdischen Kolonisierungsverbandes erschossen. Das war das Fanal zu weiteren Ausschreitungen: Im August 1905 schoss die Polizei wahllos in eine Gruppe von dreitausend demonstrierenden Landarbeitern, und im November desselben Jahres wurden unter anderem neunzehn Juden von der Polizei erschossen, die mit Waffengewalt gegen eine Demonstration jüdischer Studenten und sozialdemokratischer Arbeiter vorging.

Große Teile der jüdischen Bevölkerung Kishinovs sahen keine Perspektive mehr in dieser Stadt und in diesem Land, in dem ein Zar mit autokratischer Willkür herrschte. Mehr und mehr Familien entschlossen sich zur Emigration.

Meine Mutter verließ Kishinov mit ihren Eltern 1905 im Alter von zwei Jahren. Ich weiß nicht genau, ob und in welchem Ausmaß die dortigen Ereignisse dazu beigetragen haben, dass die Familie meiner Mutter Adela ihrer Heimatstadt den Rücken kehrte, um jenseits des Atlantiks in Argentinien ein neues Leben zu beginnen. Ob es Zufall war oder nicht, dass die Familie gerade dorthin auswanderte, kann ich ebenfalls nicht beurteilen. Jedenfalls war Argentinien zur damaligen Zeit ein bevorzugtes Einwanderungsland für osteuropäische Juden. Ein möglicher Grund mag das segensreiche Wirken des deutschstämmigen jüdischen Barons Maurice de Hirsch und seiner Frau Clara gewesen sein. Hirsch hatte mit türkischen Eisenbahnkonzessionen und erfolgreichen Unternehmungen in der Zucker- und Kupferindustrie ein Vermögen gemacht. Seine Frau Clara drängte ihn, das Geld zur Unterstützung der jüdischen Emigration aus Osteuropa einzusetzen. Zunächst förderte er den Bau jüdischer Schulen in Palästina, später gewährte er Unterstützung zur Ansiedlung von jüdischen Immigranten in den USA und in Kanada. 1891 schließlich gründete er die Jewish Colonization Association mit einem Kapital von sagenhaften sechsunddreißig Millionen Dollar. Ziel war es, die Massenauswanderung der jüdischen Bevölkerung Russlands nach Argentinien und Brasilien zu unterstützen, indem Ländereien erworben und darauf jüdische Immigranten angesiedelt wurden. Die Mehrzahl der Siedler zog indes bald in die großen Städte und bildete dort bürgerliche jüdische Gemeinden.

Meine Mutter war noch ein kleines Mädchen, als sie mit ihrer Familie und ihrem jüngeren Bruder Isaac in Buenos Aires ankam.

Ihr Vater arbeitete als Verkäufer, ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder, wie es damals üblich war. Ich habe keine Vorstellung, wie die Familie mit dem schmalen Lohn meines Großvaters ihr Auskommen fand, aber es ging irgendwie.

Meine Großeltern zogen acht Kinder groß: meine Mutter Adela, ihre Brüder Isaac und Benito sowie ihre Schwestern Clara, Dora, Betty, Sara und Eva. Weil sie eine große Familie waren, lebten sie in einem großen Haus in der Bilingurs 262 in Buenos Aires mit einer riesigen Küche, in der alle zehn Familienmitglieder Platz fanden.

Abb. 2: Meine Mutter in den Vierzigerjahren

Als meine Eltern sich kennenlernten und mein Vater der Familie seiner zukünftigen Frau vorgestellt wurde, himmelte Benito meinen Vater geradezu an, weil der ein Musiker war. So wie mein Vater wollte er auch werden! Und tatsächlich: Mit der Unterstützung meines Vaters wurde er ein sehr guter Saxophonist; wir spielten oft zusammen auf Hochzeiten oder in Kaffeehaus-Ensembles. Benitos Tochter wiederum war immer meine Lieblingscousine, die ich als kleiner Junge angehimmelt habe. Sie ist mit einem orientalischen Juden verheiratet, und bei ihnen zu Hause wird immer orientalisch gekocht. So lernte ich schon als Kind die Gerichte kennen, die ich seit nunmehr über fünfzig Jahren in Israel schätze.

Denke ich an die Familie meiner Mutter, so muss ich immer lachen. Denn dann fällt mir unweigerlich die Geschichte ein, wie ich mit meinem Onkel Benito einmal meinen Geburtstag zelebriert habe. Zur Feier des Tages schleppte er mich in ein Schuhgeschäft – das Geburtstagsgeschenk sollte offensichtlich ein neues Paar Schuhe sein. Vor Ort kommandierte er mich die ganze Zeit herum: »Die da sind schick, probier die mal an!«, und so weiter. Er entschied, welche mir zu gefallen hätten, und suchte letztendlich ein Paar aus, ohne mich nach meiner Meinung zu fragen. Das Besondere daran: Es war nicht mein siebter oder achter Geburtstag, ich wurde 51! Ich feierte diesen Geburtstag in Buenos Aires, weil ich zu jener Zeit gerade einmal wieder einige Konzerte in Argentinien spielte.

Die Geschichte mit dem Schuhkauf war indes keine Ausnahme. Bis zu seinem Tod behandelte mich Benito, nein, was sage ich: behandelte er alle meine Tanten und Onkel und ihre Angehörigen wie Kinder.

Die Familie wusste natürlich immer Bescheid, wenn ich auf Tournee in Südamerika war. Und wenn ich in Buenos Aires auftrat, musste ich jeden Tag zum Mittagessen bei ihnen erscheinen. Meine vorsichtigen Einwände, dass ich Proben hätte oder Verpflichtungen anderer Art, wurden regelmäßig entrüstet zurückgewiesen. Das spielte überhaupt keine Rolle! »Wenn Dito«, so wurde ich in meiner Familie genannt, »zu Besuch ist, wollen wir die Zeit auch mit ihm verbringen. Es geht doch nichts über die Familie!«, war die Maxime, der ich mich zu beugen hatte – um pünktlich um 13 Uhr zum Mittagessen zu erscheinen. Im Rückblick mag das unfreundlich klingen. Das wäre falsch, denn ich habe mich im Kreis dieser Menschen immer sehr wohl gefühlt.

Es gibt immer einen Menschen in der Familie, der alles zusammenzuhalten versucht und mit allen regelmäßig den Kontakt hält. In der Familie meiner Eltern war das, solange ich denken kann, Tante Adela. Sie war die Frau eines Bruders meiner Mutter. Es war unglaublich, sie konnte sich tatsächlich die Geburtstage aller Familienmitglieder merken – und immerhin hatte meine Mutter ja sieben Geschwister, die alle verheiratet waren und mehrere Kinder hatten. Adela ist nunmehr die Letzte aus dieser Generation, die noch lebt. Leider funktioniert ihr Gedächtnis nicht mehr so zuverlässig wie früher, aber sie fragt täglich nach uns »Kindern«. Wir telefonieren ab und zu, und in diesem Jahr werde ich sie wohl wieder einmal besuchen. Unsere Tochter Orit ist mittlerweile diejenige, die Tante Adelas Rolle übernommen hat und sich um einen intensiven Zusammenhalt der Familie kümmert. Sie ist sehr auf Harmonie bedacht und möchte, dass wir es alle immer richtig schön miteinander haben.

Im Gegensatz zu meiner Mutter war mein Vater Leo noch sehr geprägt von seiner osteuropäischen Heimat, die er erst 1924 im Alter von einundzwanzig Jahren verließ. Er sprach noch russisch und rumänisch – und natürlich jiddisch.

Warum mein Vater in Buenos Aires gelandet ist, hat einen sehr trivialen Grund. Als Jugendlicher wurde er von seinem Vater auf die Musikakademie in Bukarest geschickt, der Rest der Familie verblieb in ihrer Heimatstadt Kishinov. Wegen der schwierigen, ja lebensbedrohlichen Umstände und der ständigen Ausschreitungen gegen die Juden in Bessarabien beschlossen zwei Schulfreunde aus der Akademie und er eines Tages, die Heimat zu verlassen. Sie gingen zu einer Reederei und buchten die billigste Schiffspassage, die sie bekommen konnten – und die führte sie nach Buenos Aires. Mit einem kleinen Koffer und ihrem Instrument machten sie sich kurze Zeit später auf den Weg. Eine Trompete, eine Bratsche und eine Querflöte suchten ihr Glück in der Fremde. Die Querflöte war mein Vater, der jedoch bald begann, Klarinette zu spielen.

Nach der beschwerlichen Überfahrt endlich in Argentinien angekommen, wurden sie direkt im Hafengelände von einem Mann angesprochen, der durch die Musikkoffer auf sie aufmerksam geworden war. Was dann kam, überstieg selbst ihre kühnsten Erwartungen: Schon eine Woche später spielten die drei im argentinischen Marine-Orchester! Das ging eine Weile ganz gut, sie hatten ihr Auskommen, doch irgendwann wurde es den drei Jungs langweilig, und sie verließen das Ensemble, um in Bars aufzutreten, in denen alles andere als ein gut beleumundetes Publikum verkehrte. Diese gemeinsamen Erfahrungen schweißten das Trio zusammen, so dass die drei jungen Musiker so manches Problem in ihrer neuen Heimat umschifften. Den Zusammenhalt dieser drei Emigranten kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen! Dabei waren sie keine Ausnahme. Die drei Freunde aus Europa waren ebenso wie die gesamte Musiker-Szene in Buenos Aires eine eingeschworene Gemeinschaft, wie es enger wohl gar nicht mehr geht. Besonders bemerkenswert fand ich es schon als Junge immer, wenn mein Vater mir erzählte, dass er für einen erkrankten Kollegen einspringen müsse. Er gab dem Kranken aber die komplette Gage für den Auftritt! Denn es wäre ja dessen Auftritt gewesen, und er hatte doch mit dem Geld gerechnet. Dieses Verhalten war ein ungeschriebenes Gesetz, das in jenen Tagen alle Musiker wie selbstverständlich achteten. Es erscheint heute unbegreiflich, und ich glaube nicht, dass es so etwas noch gibt. Die Freundschaft der drei Auswanderer hielt übrigens ihr ganzes Leben lang.

In der Familie meines Vaters hat die Musik eine lange Tradition. Ich bin bereits der vierte Berufsmusiker, den diese Familie hervorgebracht hat, und das in einer ununterbrochenen Linie, angefangen bei meinem Urgroßvater. Ich setze nur das fort, was mit ihm vor vielen, vielen Jahrzehnten in Kishinov begann. Er war über dreißig Jahre lang Posaunist in einem damals wohl sehr guten Orchester der russischen Armee, das regelmäßig für den Zaren aufspielte. Sein Sohn, mein Großvater, war sehr berühmt; er spielte in einem der beiden jüdischen Theater in Kishinov, und zwar in dem renommierteren – es besaß ein höheres Ansehen als das andere, weil man hier nach Noten spielte. Deshalb galten die Orchestermitglieder als die besseren Musiker im Gegensatz zu denen der Konkurrenzbühne, wo lediglich überlieferte Stücke und Lieder zum Besten gegeben wurden.

Musik, das ist meine prägende Erinnerung an meine Kindheit, war allgegenwärtig in unserer Familie. Musik wurde mir nie als Profession, als Broterwerb, vermittelt, sondern als selbstverständlicher Inhalt des Lebens.

Mein Vater war oftmals sehr irritiert: In meiner Spielweise erinnerte ich ihn außerordentlich stark an seinen Vater – ich muss damals wohl wirklich genauso gespielt haben wie mein Großvater, mit dem ich auch meinen eigentlichen Vornamen Gedalie teile. Wenn ich genauso spiele wie mein Großvater, kann ich ja nur zufrieden sein! Denn mein Vater sagte oft, und ich höre immer noch seine Stimme in mir: »Wenn man meinen Vater spielen hört, muss man sich sagen: Sieh dich besser nach einem anderen Job um, so gut kannst du nie werden!« Ähnliches sagten viele Leute übrigens auch über meinen verehrten Lehrer Juan Daniel Skoczdopole, wenn er auf seiner Bassklarinette zu spielen begann. Aber dazu später mehr.

Abb. 3: Das einzige Bild, das ich von meinem Großvater Gedalie besitze, der Musiker im Orchester eines jüdischen Theaters in Kishinov war.

Zurück zu meinem Großvater väterlicherseits: Ich hieß ursprünglich nicht nur genauso wie er, von ihm muss ich auch mein Augenleiden geerbt haben; bei ihm war es nur längst nicht so ausgeprägt wie bei mir.

Mein Vater, der eigentlich Levi hieß und sich in der neuen Heimat Leo nannte, um seinem Vornamen einen südamerikanischen Klang zu verleihen, stammt auch aus einer sehr großen Familie und hatte zehn Geschwister. Vier von ihnen überlebten den Holocaust; eine Schwester konnte sich nach Russland retten, eine andere Schwester und einen Bruder holte mein Vater in den Dreißigerjahren nach Buenos Aires. Was mit den anderen Geschwistern und meiner Großmutter geschehen ist, ist ungewiss. Wir wissen nur, dass mein Großvater eines natürlichen Todes gestorben ist und auf dem jüdischen Friedhof in Kishinov beerdigt wurde. Früher trieb mich der Wunsch um, seine Gebeine nach Israel umzubetten, doch von diesem Gedanken konnte ich mich irgendwann frei machen. Der Körper ist doch nur die äußere Hülle, die Seele meines Großvaters ist sicherlich schon längst woanders.

Die nach Russland geflohene Schwester schaffte es, irgendwie nach Israel zu kommen, doch als wir uns Jahrzehnte später dort trafen, fanden wir nicht zueinander. Der Kontakt wurde nie wirklich vertraut, was sicher auch daran lag, dass sie nur russisch sprach.

Zu Chaim und Dora, dem Bruder und der Schwester meines Vaters, die mit seiner Unterstützung nach Buenos Aires gekommen waren, hatte ich ein ungleich besseres Verhältnis, kein Wunder, waren sie doch von Anfang an gegenwärtig.

Chaim arbeitete als Schneider, er stellte feine Anzüge her für die Männer der besseren Gesellschaft, Dora war Hausfrau und Mutter. Die drei Geschwister verbrachten viel Zeit miteinander, doch über ihre Eltern oder verlorenen Geschwister haben sie nie gesprochen. Die Zurückgelassenen spielten in ihrem Miteinander keine erkennbare Rolle. Dabei muss die Trennung doch traumatisch für alle Beteiligten gewesen sein. Irgendwann einmal fiel die Bemerkung, dass einer der im Holocaust umgekommenen Brüder ein großartiger Cellist gewesen sei. Mehr weiß ich nicht. Lange Jahre waren mir diese Wissenslücken nicht wichtig. Erst heute wundere ich mich, dass so viel Schweigen in unserer Familie herrschte. Das muss damals üblich gewesen sein, denn ich habe mich nie gefragt, warum das so ist.

Dennoch: Es ist bedauerlich, wie wenig ich über die Familie meines Vaters weiß.

Mein Vater Leo war nicht nur mein Vater; er war auch ein Freund. Vor allem aber war er mein wichtigster Lehrer, er hat mich außerordentlich stark geprägt, mit ihm habe ich von Kindesbeinen an musiziert. Er war wirklich ein geborener Pädagoge, er war ein Vorbild, ein Maestro. Alle seine Schüler haben ihn verehrt und geliebt. Sein Credo war: »Du trittst nicht auf, du teilst Musik.« Er wollte die ganze Welt an seiner Leidenschaft für die Musik teilhaben lassen, wollte mit allen seine Freude an der Musik teilen. So war er unter anderem auch Lehrer in einem Waisenhaus für jüdische Kinder. Das Hogar Israelita Argentino befand sich in Burzaco, einer Kleinstadt bei Buenos Aires. Im Laufe der Zeit bildete er dort das beste Kinderorchester Südamerikas aus. Manchmal brachte er eines der Kinder mit zu uns nach Hause, dann verbrachten wir ein paar Tage zusammen und spielten und musizierten gemeinsam. Für die alleingelassenen Kleinen war mein Vater der Papa. Es fühlte sich auch für mich ein bisschen so an, als seien sie alle Töchter und Söhne unserer Familie. Mit vielen Waisenhaus-Zöglingen stand mein Vater bis zu seinem Tod in Kontakt. Einige bekannte Musiker sind darunter, und ich bin bis heute mit ihnen in Verbindung.

Die Tage und Nächte meines Vaters waren mit Musik gefüllt. Tagsüber arbeitete er als Klarinettist im Symphonieorchester von Radio del Estado.Abends und an den Wochenenden spielte er als Klezmer auf Hochzeiten oder Bar Mizwas oder unterstützte eines der zahllosen Kaffeehaus-Ensembles, und nachts spielte er mit Kollegen im Studio Schallplatten und Tonbänder ein. Diese Aufnahmen fanden grundsätzlich und ausnahmslos nachts statt, denn tagsüber hatte einfach keiner Zeit. Jahre später, als ich nach Israel ging, übernahm mein Vater obendrein noch meinen Job als Klarinettist im Orchester des Teatro Colón.

Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als mein Vater, mein Bruder Sergio und ich schon längst in Israel lebten. Sergio und ich waren beide Mitglieder im Israel Philharmonic Orchestra.Wenn ein Saxophon gebraucht wurde, sprang immer mein Vater ein. Wir spielten unter anderem den Bolero von Maurice Ravel unter der Leitung von Zubin Mehta, und ich sagte laut: »Passt auf und gebt euch Mühe, mein Vater ist hier!« Eines Tages – ebenfalls in Israel – kam er zu einer Aufnahme und hatte in der Eile sein Gebiss vergessen. Keiner hat es gemerkt, außer meiner Frau, und die musste ihm versprechen, nichts zu verraten. Erst als der Aufnahmeleiter am Ende sehr zufrieden mit der Einspielung war, hat ihm mein Vater verraten, dass er die ganze Zeit ohne Gebiss gespielt hat.

Abb. 4: Mein Vater während eines Auftritts. Beeindruckend ist die Zahl der Instrumente, die er bei diesem Konzert spielte: ein Alt-, ein Tenor- und ein Sopransaxophon, dazu eine Klarinette, eine Querflöte, eine Piccoloflöte und ein Bandoneon.

Mein Vater war ein unglaublich starker, großzügiger Mann. Er war sehr offen und plädierte dafür, mich auch zu anderen Lehrern zu schicken. Ihm ging es immer nur darum, dass mir darin geholfen wurde, das, was mich bewegt, mit meiner Musik so gut es irgend geht auszudrücken. Dafür werde ich meinem Vater auf ewig dankbar sein. Er hätte ja auch mit der Haltung durchs Leben gehen können, dass ich als sein Sohn keinem anderen Einfluss ausgesetzt werden solle. Dann wäre ich niemals das geworden, was ich heute bin. Ja, mein Vater war mein erster und absolut phantastischer Lehrer, mein engster Vertrauter. Bis zu seinem Tod. Es wurde ihm ja nichts weggenommen dadurch, dass ich auch von anderen Musikern gelernt habe. Und eben das hat mein kluger Vater gewusst und gefühlt.

Mein Bruder, der vor sechs Jahren starb, war genau elf Jahre älter als ich und sagte immer zu mir: »Ich bin das Resultat der Liebe zwischen Mama und Papa! Du dagegen bist nur da, weil die argentinischen Kondome nichts taugen …« Sergio wollte mich immer ärgern, so wird erzählt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber dass er mich immer damit aufzog, ist wahr. Und auch, dass meine Eltern sich sehr geliebt haben: Betrachtet man Bilder aus der frühen Kindheit meines großen Bruders, sieht man die Gesichter meiner Mutter und meines Vaters vor Glück und Stolz ob ihres ersten, wunderbaren Sohnes strahlen. Sie nannten ihn Sergio. Meine Mutter hatte sich ursprünglich für den Namen Cessar entschieden. Doch als mein Papa, vor Freude über den gesunden kleinen Jungen fast platzend, zum Standesamt ging, um seinen Sohn anzumelden und ihm offiziell einen Namen zu geben, war er so aufgeregt, dass er dem Standesbeamten nicht wie geplant den Namen Cessar nannte, sondern Sergej. Also einen Namen, der sehr weit verbreitet war in seiner ursprünglichen Heimat. Das ging natürlich nicht in Südamerika, und so wurde dann aus Sergej irgendwann Sergio. Und Sergio wurde ein wunderbarer Musiker, ein Flötist. Er war übrigens niemals auch nur im Mindesten eifersüchtig auf mich, weil ich eine etwas erfolgreichere Karriere gemacht habe als er und ein bisschen berühmt geworden bin. Solche Maßstäbe sind uns fremd, wir haben uns immer ehrlich über die Erfolge des anderen gefreut, da sind wir beide unverkennbar die Söhne unseres Vaters, der uns diese Bescheidenheit immer vorgelebt hat.

Abb. 5: Mein Bruder Sergio

Abb. 6: Mein Bruder Sergio und sein Sohn Ruben auf einer Familienhochzeit im Jahr 1952. Ruben hat sich seine kindliche Begeisterung für die Musik erhalten und wurde später ebenfalls Musiker.

Das Schlimmste, was Sergio jemals passiert ist, war sein Schlaganfall. Es geschah, als er gerade fünfzig Jahre alt war. An das genaue Datum kann ich mich leider nicht erinnern; es war eine schlimme Zeit für uns alle, aber besonders schrecklich war es für unsere Eltern, die damals beide noch lebten. Ihr eigenes Kind in einem solch schlimmen Zustand zu sehen hat sie sehr belastet. Der Schlaganfall muss stark gewesen sein, denn hinterher hatte Sergio Lähmungserscheinungen. Und das in solch verhältnismäßig jungen Jahren – und als Musiker! Um seine Finger wieder wie gewohnt bewegen zu können, riet man ihm, viel Flöte zu spielen. Seine Kollegen im Israel Philharmonic Orchestra hatten ihn – und das war gar nicht böse gemeint, sondern entsprach realistischen Erwartungen – bereits abgeschrieben und sich nach Ersatz umgesehen. Doch Sergio schaffte es mit sehr viel Willensanstrengung und eiserner Kraft tatsächlich, nicht nur seine Lähmungen zu überwinden, sondern sogar als Flötist ins Orchester zurückzukehren. Leider wurde er Jahre später wieder sehr krank und hielt sich in seinen letzten Lebensjahren oft im Krankenhaus auf. Zuletzt fiel er ins Koma und starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, in einem Hospital in Tel Aviv.

Ihren Lebensabend verbrachten meine Eltern in Israel. Meine Mutter, die ja schon als kleines Mädchen Spanisch gelernt hatte, hat jedoch nie Hebräisch gesprochen. Seltsamerweise war das aber nie ein Problem. Besonders die Kommunikation mit ihren Enkelkindern verlief völlig störungsfrei, obwohl meine Mutter und meine Kinder ja keine gemeinsame Sprache hatten. Irgendwie wussten alle, was der andere meint. So schien es jedenfalls. Denn als meine Mutter, da war sie schon etwas älter, wegen einer Verletzung im Krankenhaus lag und keiner der Ärzte oder Schwestern spanisch sprach, waren alle sehr froh, als mein Sohn seine Großmutter besuchte, zwei Stunden an ihrem Krankenbett verbrachte und die beiden offensichtlich munter miteinander plauderten. Als der Junge sich schließlich auf den Heimweg machte, sprach ihn ein Arzt an und wollte von ihm wissen, wie es denn seiner Großmutter gehe. Darauf antwortete mein Sohn, woher er das denn wissen solle, er verstehe kein Spanisch. Er kenne eben seine Großmama und wisse, wann genau es angebracht sei, »sí« oder »no« zu sagen.

Übrigens machten es meine Cousins und Cousinen väterlicherseits genauso wie Sergio und ich. Erst gingen sie, die junge Generation, nach Israel, und irgendwann kamen die Eltern nach. Papa lebte eigentlich bis zu seinem Tod mit seinen beiden übrig gebliebenen Geschwistern immer im selben Land, zuerst in Bessarabien, dann in Argentinien und schließlich in Israel. Es ging aber nur die Familie meines Vaters nach Israel, die Geschwister meiner Mutter sind Argentinier durch und durch und wären niemals auf die Idee gekommen, ihr Heimatland zu verlassen.

Geburtstage sind wie Krebsgeschwüre, hat einmal ein weiser Rabbi gesagt. Einer bringt dich irgendwann um. So ähnlich denke ich auch. Ansonsten spielt das Alter überhaupt keine Rolle für mich. Auch das habe ich von meinen Eltern gelernt. So weiß ich bis heute nicht, an welchem Tag sie Geburtstag hatten. Bei uns wurden immer nur die Kindergeburtstage von Sergio und mir gefeiert. Ich glaube, das hat seine Wurzeln in der jüdischen Tradition. Für mich gilt bis heute: Jeder Tag ist ein Geburtstag. An jedem Tag meines Lebens möchte ich Menschen anrühren, meine innere Stimme sprechen lassen, am liebsten vierundzwanzig Stunden lang.