19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blessing

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Bewegende Erinnerungen gewähren einmalige Einblicke in chinesisches Denken und chinesische Kultur.

Ihre Eltern waren Schauspieler im Dienste der Armee und nie zu Hause. So wuchs die kleine Zhao Jie, genannt Cui, in den frühen 60er-Jahren mit ihrer Großmutter und den Nachbarn in einem engen Hof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Platz des Himmlischen Friedens auf. Das Zentrum des Riesenreiches ist ihr Spielplatz, hier lernt sie Fahrrad fahren und schwenkt Papierblumen für die Revolution. Mao wird für das Mädchen zur unerreichbaren Vaterfigur, der sie wie Millionen andere Kinder ihrer Generation gläubig folgt. Ihre Großmutter schenkt ihr die Liebe, Mao ein Lebensideal. Mit neun Jahren trägt sie die ordensgeschmückte Uniform der Rotgardisten. Mit dreizehn marschiert sie bis zum Zusammenbruch. Erst als sie fern von daheim als Erntehelferin in einem armen Bauerdorf lebt, wird ihr klar, dass sie ihre Kindheit einer Lüge geopfert hat.

Zhao Jies erstaunliche Erinnerungen eröffnen einen großartigen und nie gesehenen persönlichen Blick in ein bis heute rätselhaftes Land. Zhao Jies Lebensgeschichte ist ein Dokument des Optimismus und Lebensmutes. Sie erzählt von der Befreiung aus der Unmündigkeit und von kindlicher Liebe, Freundschaft und Kraft, die kein Staat brechen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1015

Ähnliche

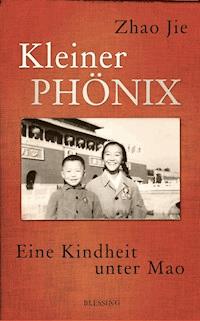

Zhao Jie

Kleiner Phönix

Eine Kindheit unter Mao

Karl Blessing Verlag

Unserer Großen Mutter– in ewiger Erinnerung

1. Auflage 2013

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2013

by Karl Blessing Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich

Fotos im Bildteil © privat

Zeichnungen © Chen Youmin

Satz: Leingärtner, Nabburg

ePub-ISBN 978-3-641-10197-8

www.blessing-verlag.de

Die Nachricht

Meine Armbanduhr war stehen geblieben. In der Nacht des 3. Juni 1989, um 11 Uhr 40. Das entdeckte ich, als ich am Morgen aufwachte. Ich zog sie auf. Sie ging trotzdem nicht. Ich brachte sie zu einem Uhrmacher in der Berkaer Straße in Schmargendorf. Er sagte mir, die Uhr sei zwar uralt und verschmutzt, aber die Mechanik eigentlich noch völlig in Ordnung. Er verstehe es nicht und könne mir leider nicht helfen.

Ich trug diese Uhr seit mehr als fünf Jahren. Sie war eine mechanische, silberfarbene Schweizer Damenuhr der Marke Titoni, ein Erbstück meiner Großmutter. Als ich im März 1984 zum Studium nach Berlin gekommen war, hatte Großmutter sie mir gegeben und gesagt: »In meinem Alter spielt die Zeit keine Rolle mehr. Aber du brauchst eine Uhr.« Seitdem begleitete sie mich Tag und Nacht. Ich pflegte sie abends aufzuziehen, bevor ich schlafen ging. Noch nie war sie stehen geblieben.

Am diesem Abend sah ich blutige Bilder im Fernsehen: blutüberströmte Menschen, Tote auf ihren zerdrückten Fahrrädern, Schwerverletzte auf Dreiradkarren, rollende Panzer, brennende Fahrzeuge, Soldaten mit Sturmgewehren … Alle Sender berichteten über ein Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Die Demokratiebewegung Chinas im Frühling 1989 sei vom Militär blutig niedergeschlagen worden, hieß es. Mir stockte der Atem. Wie gelähmt saß ich vor dem Fernseher, stunden-, tage- und nächtelang. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich diese mir so vertrauten Straßen, diese mir so ähnlich sehenden Menschen nicht am Bildschirm gesehen hätte.

Sechs Wochen hatte ich die Entwicklung in China sehr genau verfolgt. Ich schnitt Zeitungsartikel aus und heftete sie sorgfältig nach Datum in einen Ordner. Ich sah jeden Tag die Fernsehberichte und zeichnete sie auf Videokassetten auf. Ich ging mit chinesischen Studenten auf die Straße, um mich mit den Studenten in Peking zu solidarisieren. Wir glaubten, in China fände eine Umwälzung statt.

Der direkte Anlass der Demokratiebewegung war der plötzliche Tod des ehemaligen KP-Generalsekretärs Hu Yaobang am 15. April. Er hatte sich für die wirtschaftliche und politische Liberalisierung eingesetzt, aber seinen Kampf gegen die Konservativen und schließlich seinen Posten verloren. Am 17. April marschierten sechshundert Studenten und Dozenten der Hochschule für Politik und Recht spontan zum Platz des Himmlischen Friedens und legten dort Trauerfahnen und Kränze ab. Im Lauf des Tages kamen immer mehr Studenten anderer Universitäten hinzu. Sie gedachten des beliebten Staatsmanns und forderten bessere Studienbedingungen und Berufschancen sowie Freiheit.

An diesem Tag war die Demokratiebewegung entfacht worden. Die Studenten organisierten sich, gründeten die »Autonome Vereinigung der Pekinger Universitäten« und forderten die Regierung zum Dialog auf. Da die Regierung nicht auf die Bedingungen der Studenten einging, versammelten sie sich zu Hunderttausenden immer wieder auf dem Platz des Himmlischen Friedens, boykottierten die Vorlesungen und forderten Demokratie, Bekämpfung der Korruption, Meinungs- und Pressefreiheit.

Am 26. April erschien ein Leitartikel in der Volkszeitung, in dem die Demokratiebewegung zum »Aufruhr« erklärt wurde. Die Studenten waren empört. Sie sahen sich als Bürger und Patrioten, die ihre Rechte ausübten, und nicht als »Verbrecher«. Besorgt ging ich zu meinen Freunden. In unserer Verfassung steht doch geschrieben: »Die Bürger der Volksrepublik China genießen die Freiheit der Rede, der Publikation, der Versammlung, der Vereinigung, der Durchführung von Straßenumzügen und Demonstrationen.« Warum waren dann diese friedlichen Demonstrationen ein Aufruhr? Wir waren fassungslos. Die ganze Nacht hindurch diskutierten wir und befürchteten einen bösen Ausgang. Denn in der Logik des Staates musste ein Aufruhr bekämpft werden. Aber auch für die Studenten gab es jetzt kein Zurück mehr. Gäben sie auf, müssten sie damit rechnen, als »Aufrührer« abgestempelt und von der Staatssicherheit verfolgt zu werden.

Von diesem Zeitpunkt an wurde aus einer Studentendemonstration ein Massenprotest. Arbeiter, Angestellte und einfache Bürger gingen auf die Straße, um die Studenten zu unterstützen. Der Protest eskalierte. Die Studenten besetzten den Platz und traten am 13. Mai in einen Hungerstreik. Zwei Tage später sollte Gorbatschow als erster Generalsekretär der KPdSU seit dreißig Jahren China besuchen. Die Studenten hofften wohl, diesen günstigen Zeitpunkt nutzen zu können, um die Regierung zu Zugeständnissen zu zwingen. Denn der Fokus der internationalen Presse richtete sich in diesem Moment auf Peking.

Aber die Regierung ging nicht auf die Studenten zu und verlegte den Empfang für Gorbatschow, der ursprünglich auf dem Platz des Himmlischen Friedens stattfinden sollte, auf den Flughafen. Anschließend musste Gorbatschow die im Westen des Platzes befindliche Große Halle des Volkes durch einen Nebeneingang betreten, um sich mit dem Staatspräsidenten Yang Shangkun zu treffen. Das bedeutete einen großen Gesichtsverlust für die chinesische Regierung, das wusste jeder Chinese. Und ein Gesichtsverlust verhieß nichts Gutes.

Am 17. Mai strömten circa eine Million Menschen zu Fuß, mit Fahrrädern oder auf Lastwagen zum Platz des Himmlischen Friedens: Studenten, Arbeiter, staatliche Angestellte, Schriftsteller, Wissenschaftler, Polizisten, Ärzte, sogar Parteikader und Journalisten des Parteiorgans – der Volkszeitung – und des Staatsfernsehens. Die Medienvertreter aus aller Welt, die anlässlich des Besuchs von Gorbatschow in Peking versammelt waren, berichteten mit höchster Begeisterung: Sie wollten ursprünglich über den Staatsbesuch Gorbatschows berichten und gerieten unerwartet in eine Revolution.

Die Bilder im Fernsehen erinnerten mich an den 1. Oktober 1969. An jenem Tag hatte ich als eines der Blumenmädchen an der großen Parade zum 20. Staatsgründungsjubiläum teilgenommen und den Vorsitzenden Mao gesehen. Aber dieses Mal war es keine staatlich organisierte Kundgebung, sondern eine spontane Massenbewegung – wohl die erste und größte seit Gründung der Volksrepublik – und für ein ganz anderes Ziel. Ich war aufgewühlt und verfolgte angespannt die weitere Entwicklung: Vielleicht würde es ja doch noch ein Wunder und auch in China eine Perestroika geben!

Am Morgen des 20. Mai wurde das Kriegsrecht über Peking verhängt. In den Abendnachrichten dieses Tages sah ich Zhao Ziyang, den Generalsekretär der KP Chinas, der in der Nacht zuvor die Studenten auf dem Platz besucht hatte. Mit Tränen in den Augen sagte er: »Wir sind zu spät gekommen. Es tut mir leid.« Er bat die Studenten, den Hungerstreik zu beenden. »Ihr seid noch so jung. Ihr sollt gesund weiterleben, um die Verwirklichung der Vier Modernisierungen zu erleben. … Wir können unseren Dialog weiterführen. Manche Dinge brauchen Zeit, sie brauchen einen Prozess, bis man eine Lösung findet …«, sprach er durch ein Megaphon. Man sah selten, dass chinesische Politiker unter die Massen gehen, schon gar nicht, dass sie in der Öffentlichkeit Emotionen zeigen. Zhao Ziyang sah sehr erschöpft und traurig aus. Meine Unruhe und Sorge wurden immer größer.

Am 30. Mai tauchte eine zehn Meter hohe »Göttin der Demokratie« – eine Nachbildung der New Yorker Freiheitsstatue – vor dem Tor des Himmlischen Friedens auf. Studenten der Zentralen Kunstakademie hatten sie aus Gips und Polystyrol gebaut. Am nächsten Tag berichteten die Zeitungen, dass erste Demonstranten in Peking festgenommen worden seien und dass die staatlichen Medien die »Göttin der Demokratie« als eine »Demütigung der chinesischen Nation« bezeichneten. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die »konservativen Kräfte in der KP-Führung« fest entschlossen waren, dem »Chaos« ein Ende zu setzen.

Dann kam die Nacht vom 3. auf den 4. Juni. An viele Möglichkeiten hatten wir gedacht, aber nicht an diesen blutigen Ausgang. Meine Freunde und ich konnten einfach nicht glauben, dass die Volksbefreiungsarmee auf das eigene Volk schoss und es mit Panzern niederwalzte. Die westlichen Medien sprachen von mehreren Tausend Opfern. Aber was war wirklich auf dem Platz des Himmlischen Friedens passiert? In dieser Nacht war kein einziger westlicher Journalist dort gewesen.

Ich war paralysiert. Regungslos saß ich vor dem Fernseher und zeichnete alle Berichte auf, ohne zu wissen, wozu. Inzwischen hatte ich mehr als ein Dutzend Videokassetten, die mit »Demokratiebewegung China 89« oder »4.6.« betitelt waren. Nach Peking zu telefonieren kam nicht infrage, denn ich wusste, wie gefährlich es im Moment für die Menschen in China sein musste, öffentlich über die Ereignisse zu sprechen.

In diesem Zustand der Fassungslosigkeit erhielt ich zehn Tage später, am 14. Juni 1989, einen Brief meiner Mutter aus Peking in dem gewöhnlichen hellblauen Umschlag für Luftpost. »Großmutter ist gestorben«, stand darin als erster Satz. Ich begriff die Schriftzeichen nicht, es waren Worte, deren Sinn ich nicht fassen konnte. Ich las sie noch einmal und noch einmal. Dann las ich weiter: »Großmutter ist im friedlichen Schlaf von uns gegangen, am 4. Juni um 5 Uhr 40. Doktor Liu hat den Totenschein ausgestellt. Noch am selben Tag brachten wir sie in die Leichenhalle des Bezirkskrankenhauses. Die Leute im Krematorium mussten wir mit einer hohen Summe bestechen, damit ihr Leichnam bereits drei Tage später eingeäschert werden konnte. Sonst hätte man sehr lange warten müssen, besonders in diesen Tagen … Weißt du, in Peking herrscht zurzeit eine unerträgliche Hitze.«

Die Worte »eine unerträgliche Hitze« waren unterstrichen. Während ich das las, fühlte ich, wie ich in einen dunklen Abgrund hinabfiel, tiefer und tiefer; ich wollte weinen, hatte aber keine Tränen.

Großmutter ist tot? Es gibt sie auf dieser Welt nicht mehr, nicht einmal ihren Leichnam? Sie ist als Mensch aus diesem Kosmos gegangen, einfach erloschen? Und ich erfahre es in Form einer Notiz auf einem Blatt Papier?

Und dann, von einem auf den anderen Moment, ging es mir auf: Ich schaute auf meine Uhr, die ich immer noch trug, in der Hoffnung, dass sich die Zeiger wieder bewegen würden. 11 Uhr 40 zeigte sie nach wie vor. Plus sechs Stunden Zeitdifferenz in der Sommerzeit. In Peking war es 5 Uhr 40 des 4. Juni gewesen, als meine Uhr stehen geblieben war. Eine giftige Ohmacht würgte und betäubte mich augenblicklich. Ich verlor meinen Verstand …

In meiner Kindheit und Jugend hatte ich zweimal den Tod aus der Ferne erlebt, einen Tod, den ich nicht begreifen und an dessen Wirklichkeit ich lange nicht glauben konnte.

Als ich drei Jahre alt war, starb mein Großvater, mit dem ich zusammenlebte. Während er im Sterben lag, hatte man mich ihn nicht sehen lassen, auch nach seinem Tod nicht. Er war einfach aus meinem Leben entschwunden. Als ich später nach ihm fragte, wurde mir erzählt, mein Großvater sei tot und verbrannt worden. Seitdem träumte ich immer wieder einen Traum: dass mein Großvater, der feuerrot und leuchtend aussieht, mich lächelnd besucht. Jahrelang hatte ich gehofft, dass er eines Tages zu uns, Großmutter und mir, zurückkehren würde, ich müsste nur Geduld haben. Erst als ich in die Schule ging, entdeckte ich einmal durch Zufall ein Kästchen mit Großvaters Urne und seinen beiden eiförmigen Handschmeichlern aus smaragdgrünem Jade in unserer Holztruhe. Aber ich konnte die Urne nicht mit Großvater in Verbindung bringen. Die beiden Handschmeichler, die seitdem mein liebstes Spielzeug in der Kindheit wurden, blieben die einzige Erinnerung an meinen Großvater.

Als ich dreizehn war, starb mein Onkel Peiren in einer weit entfernten Provinz im Süden an einer unerklärlichen Krankheit. Er war der einzige Bruder meiner Mutter. Ich liebte und verehrte ihn sehr. Man gab mir keine Gelegenheit, von ihm Abschied zu nehmen und an seiner Trauerfeier teilzunehmen. Ich konnte meine Trauer durch nichts zum Ausdruck bringen. Ich besaß nichts von ihm. Ich musste mich mit der Tatsache abfinden, dass mein geliebter Onkel, der uns nur einmal im Jahr besuchen kam, auf einmal nicht mehr da war und nie wieder heimkehrte.

Heute wollte ich mich nicht noch einmal damit abfinden, dass der mir liebste Mensch plötzlich nicht mehr existierte. Ich beschloss auf der Stelle, nach Peking zu fliegen.

Selbst wenn Großmutter wirklich nicht mehr da sein sollte, wollte ich zumindest noch einmal in dem Zimmer sein, in dem sie geatmet und geschlafen hatte. Selbst wenn es kein Grab gab, wollte ich zumindest einmal neben ihrer Asche meine Trauer ausweinen. Selbst wenn sie kein Testament hinterlassen hatte, wollte ich zumindest die von ihr zuletzt benutzten Gegenstände noch einmal ansehen und berühren. Und auch wenn keine Trauerfeier für sie stattfinden würde, wollte ich zumindest ein Räucherstäbchen für sie anzünden und ihr meines Herzens Opfergabe im Stillen widmen. Ich musste zurück, sonst wäre ich für den Rest meines Lebens nicht mit mir im Reinen gewesen.

Die Halle des Pekinger Flughafens war so gut wie leer.

Seit ich 1984 zum Studium nach Deutschland gegangen war, hatte ich meine Heimat zweimal besucht. Jedes Mal hatte ich ein überwältigendes Gefühl empfunden, sobald ich Pekinger Boden betrat und in das Meer von Menschen eintauchte, die die gleiche Hautfarbe hatten wie ich. Ich hatte schon auf dem Flughafen jeden angelächelt, dem ich begegnete.

Aber heute war der Flughafen leer. Nicht einmal vor der Passkontrolle gab es eine Schlange. Ich konnte gleich durchgehen.

»Welchen Zweck hat dein Besuch?«, fragte mich der uniformierte Beamte, ein junger Mann mit einem ausdruckslosen Gesicht, während er auf meine schwarze Trauerarmbinde starrte.

»Tote betrauern«, antwortete ich leise.

»Tote betrauern?«, echote er und beobachtete mich einige Sekunden. Dann fragte er, wer gestorben sei.

»Meine Großmutter.«

»Wie lange bleibst du?«

»Zwei, drei Wochen.«

Daraufhin senkte er seinen Kopf. Ich konnte nicht feststellen, was er tat, denn der Schalter, hinter dem er unter blassem Neonlicht saß, war sehr hoch. Nach einer Zeit, die mir endlos lang erschien, gab er mir meinen Pass zurück.

Ich nahm den Flughafen-Shuttlebus und stieg an der Haltestelle aus, die meinem Elternhaus am nächsten war. Den restlichen Weg ging ich zu Fuß. Es war drückend heiß und schwül. Die Radfahrer traten gemächlich und lustlos in die Pedale. Ein paar ältere Männer saßen mit ihren Vogelkäfigen im Schatten der Bäume am Straßenrand und spielten Schach. Alles war wie früher. Von den blutigen Bildern und Straßenschlachten, die ich vor zwei Wochen im Fernsehen gesehen hatte, keine Spur.

Meine Eltern wohnten in der Nähe des Diplomatenviertels im Chaoyang-Bezirk. Dort befanden sich auch die Büros der ARD- und ZDF-Korrespondenten, aus denen Jürgen Bertram und Gisela Mahlmann über die nächtelangen Schießereien berichtet hatten. Jetzt herrschte hier absolute Ruhe. Die breite Asphaltstraße schien sich im Hitzeflimmern in einen Fluss zu verwandeln. Ich blickte umher, diese mir so vertrauten Straßen, Menschen, Geschäfte – alles war wie früher. Trotzdem tat mir das Herz weh. Ich ging langsam weiter, unsicher und vorsichtig, und plötzlich wusste ich, warum: Ich suchte nach Spuren. War das hier die Straße, über die die Panzer der Volksbefreiungsarmee ins Zentrum gerollt waren, um eine friedliche Bewegung niederzuwalzen?

Je näher ich unserem Wohnhof kam, desto schwerer wurden meine Schritte. Kam ich wirklich zu spät? Ich hatte Angst, vor der Tatsache zu stehen, dass ich meine Großmutter wirklich nicht mehr vorfinden würde.

Als Mutter die Tür öffnete, war sie sichtlich verwirrt: »Tochter? Bist du es?« Wieso ich nicht geschrieben hätte, sie hätten mich doch abgeholt. Damit habe sie wirklich nicht gerechnet, sagte sie immer wieder und betrachtete mich von Kopf bis Fuß. Ihr Blick blieb kurz auf meiner schwarzen Armbinde haften. Dann wurde sie still, und ihre Augen wurden rot. Ich fürchtete mich vor solchen Augenblicken. Wir waren es nicht gewohnt, Gefühle zu zeigen. Ich hatte Mutter selten weinen sehen, ich weinte auch ungern vor ihr, geschweige denn, dass wir zusammen weinten. »Mama, ich habe Durst«, sagte ich.

Als ich hörte, dass Mutter in der Küche war, schlich ich hinaus, öffnete mit einem Ruck die Tür des gegenüberliegenden Zimmers, trat ein und schloss sie hinter mir.

Das Zimmer war leer.

Der etwa zwölf Quadratmeter große Raum auf der schattigen Nordseite der Wohnung war das gemeinsame Schlafzimmer von Großmutter und meinem Cousin Shitou gewesen. Ich konnte keine Veränderung wahrnehmen. Es fehlte lediglich das aus zwei Holzbrettern bestehende Bett meines Cousins, alles andere war noch da: Großmutters Bett, ihre Bettdecke, ihr mit Buchweizen gefülltes Kopfkissen, der von mir aus einem geblümten Bettbezug genähte Vorhang, der uralte, dunkelbraune Schreibtisch, den einst meine Eltern von ihrem Theaterensemble zugeteilt bekommen hatten, die drei großen eisernen Eimer mit Deckeln zum Aufbewahren von Reis und Mehl unter dem Schreibtisch, der kleine Geschirrschrank mit zwei Rauchglas-Schiebetüren, der Großmutter ein Leben lang begleitet hatte – alles war da. Sogar Großmutters Thermosflasche und ihre kleine, weiße, mit dem »Gott der Langlebigkeit« verzierte Porzellanteekanne standen noch auf dem Tisch, und ihr Spazierstock aus Sandelholz lehnte wie immer in der Ecke hinter der Tür.

Nur Großmutter war nicht mehr da.

Als ich sie letztes Mal besucht hatte, hatte sie mich gefragt, was der Tod bedeute. Ich hatte ihr gesagt: »Du wirst nicht sterben. Du willst doch Urgroßmutter werden, nicht wahr? Warte ab, nächstes Mal bringe ich dir einen Urenkel mit.« Sie hatte leise gesagt: »Ich will ja nicht sterben.«

Aber sie war tot. Ich hatte sie und mich selbst belogen.

Mich ergriff tiefe Reue. Ich bereute, ihr in ihren letzten Jahren nicht noch mehr Freude und Zuwendung gegeben zu haben. Ich bereute, dass ich ihr die medizinische Versorgung, die ich in Deutschland mit großer Selbstverständlichkeit genoss, nicht hatte anbieten können. Ich bereute, dass ich nicht bei ihr gewesen war, als sie meiner Liebe und Fürsorge am meisten bedurft hätte.

Ich erinnerte mich an ein altes Foto, eine circa 30 mal 40 cm große Schwarz-Weiß-Aufnahme in einem Messingrahmen, auf der Großmutter vermutlich Anfang fünfzig war. Nach diesem Foto sehnte ich mich jetzt. Als ich es in der Holztruhe unter ihrem Bett fand und betrachtete, fiel mir auf, wie glatt ihre Haut damals gewesen war. Es konnte natürlich sein, dass die Fotografie – wie früher üblich – retuschiert worden war. Ihre nicht sehr großen Augen hinter den Gläsern lächelten mild und schauten mich an. Ihr entgegen dem damaligen weiblichen Schönheitsideal – einem »Kirschenmund« – eher breiter Mund war fest geschlossen, sodass auf ihrem Gesicht trotz des Lächelns ein gewisser Ernst, ja ein Hauch Melancholie zu lesen war. Ihr schwarzes Haar hatte sie gemäß der für verheiratete Frauen damals noch geltenden Sitte zu einem Haarknoten hinter dem Kopf frisiert, sodass ihre Ohren ganz frei waren. Großmutter besaß zwei üppige Ohrläppchen, die nach der chinesischen Physiognomik auf ein glückliches langes Leben hinwiesen. Ob sie glücklich gewesen war, konnte ich nicht sagen. Und wie lang sie gelebt hatte? Keiner wusste genau, wie alt Großmutter geworden war, nicht einmal meine Mutter, ihre Tochter. Im Familienbuch stand, dass sie 1907 geboren worden war. Meine Mutter behauptete jedoch, Großmutter sei 84 gewesen, als sie starb; dann wäre sie 1905 auf die Welt gekommen.

Meine Großmutter war eine gewöhnliche Hausfrau gewesen. Sie hatte im Leben nichts besessen, kein Geld, keinen Reichtum, auch keine besonderen Fähigkeiten. Sie hatte keine Spur auf der Welt hinterlassen – oder in ihren eigenen Worten: »nichts Bemerkenswertes getrieben«. Aber sie hatte fünf Kinder großgezogen: meinen Onkel, meine Mutter, mich, meinen Cousin und meine Schwester. Sie war eine großartige Mutter, unsere Große Mutter. Sie hat uns nicht nur zu essen gegeben und Kleidung und Schuhe für uns genäht, sie hat uns vor allem auch mit ihrem Geist, mit ihrer Güte geprägt. Ihr Leben war eine Kerze, die nur dazu da war, uns zu beleuchten. Jetzt war sie abgebrannt, erloschen. Aber bin ich nicht die Fortsetzung ihres Lebens?

Ich glaube eigentlich nicht an ein Leben nach dem Tod. Aber für mich ist Großmutter unsterblich. Sie lebt in meinem Herzen weiter, sie lebt in uns allen weiter. Sie wird ewig lebendig in meiner Erinnerung bleiben, so lebendig wie ihr Lächeln auf der Fotografie.

Mit beiden Händen stellte ich den Messingrahmen mit der alten Aufnahme auf den Tisch, kniete nieder, machte voller Ehrerbietung dreimal Kotau und flüsterte ihr zu: »Großmutter, deine Enkelin ist zu dir zurückgekehrt.«

Danach ließ ich ungehemmt meinen Tränen freien Lauf.

Buch Eins

Die Geburt des Phönix

1. Kapitel

Wie zwei Schüler aus Not und aus Liebe zur schönen Kunst in die Volksbefreiungsarmee eintraten, oder warum sich meine Eltern im Schützengraben am Yalu-Fluss zum ersten Mal begegneten

Im Februar 1949, acht Monate bevor Mao Zedong auf dem Tor des Himmlischen Friedens vor der ganzen Welt verkündete: »Das chinesische Volk ist aufgestanden!«, kamen drei Offiziere des Front-Kunstensembles des Nordmilitärbezirks der Volksbefreiungsarmee in eine Schule der circa dreihundert Kilometer südwestlich von Peking entfernten Provinzstadt Baoding und warben Schüler an, die gern Theater spielten, sangen oder tanzten und das Ensemble verstärken sollten. Unter den Bewerbern befand sich ein achtzehnjähriger, dunkelhäutiger, gut aussehender Junge, der in der ganzen Schule bekannte Schülersprecher, Leiter der Schülertheatergruppe und Herausgeber der Schülerzeitung namens Zhao Guohua (»Elite der Nation«). Er trug das Gedicht An das Meer von Puschkin so vor, dass es die drei Offiziere zu Tränen rührte, und wurde aufgenommen.

Dass er dadurch der Volksbefreiungsarmee beitrat – das hieß ein Soldat wurde –, war ihm gleichgültig. Wichtig war, dass er sich dem Theater widmen und selbstständig werden konnte und damit nicht mehr der Familie zur Last fiel.

Seine Mutter war zwar nicht glücklich, dass der jüngste Sohn von nun an auch noch die Familie verließ, und weiß der Himmel wann sie ihn wiedersehen würde. Der ältere Sohn Guorong (»Ruhm der Nation«) war bereits mit vierzehn Jahren nach Peking gegangen, um als Fahrer und Automechaniker die Familie zu ernähren und den begabten, sieben Jahre jüngeren Bruder zu unterstützen, der die Schule zu Ende besuchen sollte. Aber angesichts dessen, dass ihr Jüngster dadurch seinen Happen selbst verdienen würde, wie man ihm versprochen hatte – sogar die Kleidung würde er in Zukunft umsonst von der Armee bekommen –, und dass die Armee der Kommunisten, die Baoding gerade befreit hatte, doch nicht so schlimm war, wie die Kuomintang behauptete, konnte sie sich mit dem Schicksal einigermaßen abfinden. Sie war in gewisser Hinsicht sogar erleichtert. Denn die Schulgebühr konnte sie ohnehin nicht mehr bezahlen. Den Krämerladen des Vaters übernehmen, das wollte er nicht. Was hätte der Sohn sonst werden können, in dieser unruhigen Zeit? Sie war dieses Jahr sechsundfünfzig geworden und stand sozusagen bereits mit einem Fuß im Grab. Was sprach dagegen, dass ihre beiden Söhne ihr Schicksal selbst in die Hände nahmen? Vielleicht wollte der Himmel ihnen ein besseres Leben bescheren. Wer weiß. »Kunstensemble« und »Schauspieler« klangen in ihren Ohren nach etwas Höherem, jedenfalls schöner als »Krämerladen« oder »Bauer«. Vielleicht würde aus ihrem Jungen eines Tages wirklich etwas werden. Deshalb willigte sie unter Tränen ein.

Der Vater war jedoch entsetzt, als er hörte, dass der Sohn in die Armee eintreten wollte. All die Jahre hatte die Familie den Gürtel enger geschnallt, damit er die Schule besuchen konnte. Auf ihm ruhte die ganze Hoffnung. Als er selbst noch jünger gewesen war, hatte er Träume gehabt: Die nächste Generation sollte es besser haben. Reichtum und Rang sollte sie genießen und nie, nie wieder arm sein. Am besten sollte der Sohn ein Beamter werden, damit die ganze Familie davon mitprofitieren könnte. Je älter er wurde, desto resignierter war er. Das Schicksal, ein armer Mensch zu sein, konnte er doch nicht abschütteln. Damit hatte er sich abgefunden. Er wäre zufrieden gewesen, wenn der jüngste Sohn seinen Krämerladen übernommen hätte. Nun wollte er aber fort, ein Soldat werden und womöglich auf dem Schlachtfeld sterben. Er war furchtbar enttäuscht. Sein Sohn musste ihm unzählige Male erklären, er trete zwar der Armee bei, werde aber nicht in den Krieg ziehen, sondern in die Stadt gehen und auf der Bühne stehen. Er werde Schauspieler. Der Vater hatte keine Ahnung, was das sein sollte, ein Schauspieler. Könne man davon leben? Habe man einen guten Ruf und ein hohes Ansehen? Ja. Das alles versprach ihm der Sohn. Außerdem versprach er, Vater und Mutter brauchten nie mehr zu schuften. In Zukunft werde er sie beide ernähren. Sie müssten sich nie wieder Sorgen machen. Im Stillen ahnte der Vater, dass der Sohn dadurch vielleicht doch einen besseren Weg einschlagen würde als er und alle seine Vorfahren. Schließlich hatte der Junge fast die Mittelschule abgeschlossen, im Sommer dieses Jahres wäre es so weit gewesen. Er und seine Frau sowie ihre Vorfahren waren alle Analphabeten.

Das Gepäck war schnell beisammen, viel zu packen gab es ja nicht: ein Waschlappen und eine Zahnbürste, ein Fladenbrot und zwei gekochte Eier. Ein Schulheft aus dem Krämerladen steckte ihm der Vater in die Tasche. Und seinen einzigen Füllfederhalter, den wertvollsten Gegenstand, den die Familie besaß. Briefe solle er schreiben. Sie würden schon jemanden finden, der sie ihnen vorlese, fügte die Mutter schluchzend hinzu.

Schon war der Sohn weg. Bald darauf zog er mit dem Ensemble nach Peking und wurde einer der ersten Soldaten der im November 1949 gegründeten Luftwaffe der Chinesischen Volksbefreiungsarmee. Denn das Ensemble wurde der Luftwaffe zugeordnet und hieß nun »Kunstensemble des Nordbezirks der Luftwaffe«.

Dieser junge Soldat sollte acht Jahre später mein Vater werden.

Im April 1949 wurde Nanking, die Hauptstadt der Kuomintang, von der Chinesischen Volksbefreiungsarmee besetzt. Chiang Kai-shek floh mit seinen Anhängern auf die Insel Taiwan im Südchinesischen Meer und errichtete dort eine Militärregierung.

Knapp ein Jahr danach, im März 1950, brachte eines Tages ein vierzehnjähriges Mädchen, das mit seinen Eltern in einer Villa im Huaihai-Weg wohnte und die 8. Klasse der Mädchenschule Tongxin besuchte, ein Blatt Papier nach Hause, das seine Eltern sehr überraschte. Darauf stand: »Schülerin Du Peiyi hat die Aufnahmeprüfung mit Erfolg bestanden und wurde vom Kunstensemble des Ostmilitärbezirks der Chinesischen Volksbefreiungsarmee aufgenommen. Sie wird gebeten, sich bis zum 25. März beim Nachwuchsensemble im Bezirk Xiaoying der Stadt Nanking zu melden.«

Dieses Mädchen namens Peiyi (»zur Gerechtigkeit erziehen«), das bereits mit vierzehn Jahren den Willen und Mut besaß, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, sollte meine Mutter werden.

Ihre Mutter brach sogleich in Tränen aus. Ihr Vater, der bis dahin die Tochter darum zu bitten pflegte, ihr die Haare waschen zu dürfen, schwieg. »Was ist in dich gefahren?«, fragte die Mutter mit tränenerstickter Stimme.

»Mein Bruder ist auch mit vierzehn fortgegangen«, antwortete die Tochter.

»Das war doch etwas anderes. Damals wurde das Gerücht verbreitet, dass die Kommunisten Banditen seien. Aus Angst hatte ich deinen vierten Onkel gebeten, deinen Bruder nach Changsha mitzunehmen, damit er nicht rekrutiert wurde. In Changsha hatte er die Leute morgens mit Sojasoße und abends mit Zeitungen von Haus zu Haus beliefert und damit sein Schulgeld selbst verdient. Wer hätte gedacht, dass er bald eine Arbeit bei der Eisenbahn finden würde? Wenn ich gewusst hätte, dass die Kommunisten die großen Retter armer Leute sind, hätte ich ihn niemals weggehen lassen!« Die Mutter erzählte die Geschichte, die die Tochter zum hundertsten Mal gehört hatte.

»Ja, eben!«, brauste die Tochter auf, »Ich werde ein Mitglied dieser Retterarmee. Ihr könnt stolz auf mich sein. Außerdem ist der Krieg vorbei. Wir gehen ja nicht auf ein Schlachtfeld, sondern lernen nur tanzen, singen und Theater spielen. Ihr wisst doch, wie sehr mir das Spaß macht.« Da der Vater weiter schwieg, schmiegte sie sich an ihn und spielte das Töchterchen: »Bitte, bitte, Papa! Ich komme euch jeden Sonntag besuchen. Ich bin doch nicht tausend Kilometer weit weg. Das Ensemble ist in Nanking!«

Und sie gewann.

Ja, die Eltern wussten, wie sehr die Tochter das Theaterspielen liebte. Und dass sie begabt war, wussten sie auch. Sie sang wie eine Nachtigall und tanzte wie eine Ballerina. Und das Theaterspielen war ihre größte Leidenschaft. Schon als ein kleines Mädchen hatte sie sich oft verkleidet und alle möglichen Rollen ausgedacht. Zu Hause führte sie den Eltern ihre eigenen fantasievollen Theaterstücke vor. Die Eltern waren immer dabei, wenn Aufführungen in der Schule stattfanden. Es kam vor, dass ein Kind krank war oder vor Angst nicht auftreten wollte. Da sprang sie mit Wonne ein. Denn sie beherrschte nicht nur ihren eigenen Text, sondern konnte stets auch die Texte anderer Kinder auswendig. Oft fragten die Leute im Publikum, wer denn dieses kluge Mädchen sei, das so gut singen und tanzen könne. Stolz deutete ihr Vater mit dem Daumen auf die Brust und sagte: »Meine, das ist meine Tochter.«

Der wahre Grund, warum sich die Tochter fest entschlossen hatte, die Schule abzubrechen und in die Volksbefreiungsarmee einzutreten, und weshalb die Eltern den Entschluss der Tochter stillschweigend akzeptierten, wurde von beiden Seiten mit keinem Wort erwähnt: Die Eltern waren nicht mehr in der Lage, die Schulgebühr für die Tochter zu bezahlen, obwohl die Familie in einer prunkvollen Villa wohnte. Diese schöne Villa mit einem riesigen Garten und einem Lotosblumenteich gehörte nicht ihnen, sondern einem hohen Beamten der Kuomintang namens Qiao, der mit seiner Familie vor den Kommunisten auf die Insel Taiwan geflüchtet war. Der Vater des Mädchens Peiyi war Herrn Qiaos bester Freund. Deshalb hatte Herr Qiao ihn gebeten, in die Villa einzuziehen. Herr Qiao hatte nämlich die Hoffnung, dass die Kommunisten die Villa dann nicht enteignen würden, wenn eine arme Familie sie bewohnte.

Peiyis Mutter war traurig, dass ihre Tochter die Schule abbrechen und in einem so zarten Alter das zwar ärmliche, aber doch relativ sichere Nest verlassen wollte. Auf der anderen Seite war sie jedoch erleichtert, dass sie sich von nun an nur noch um ihren Mann kümmern musste und die Zukunft der Tochter nicht mehr in ihrer Hand lag. Und sie glaubte an ihre Tochter. Sie glaubte, dass ihre Tochter etwas aus ihrem Leben machen würde. Schließlich hatte sie selbst auch früh das Familiennest verlassen.

Die Mutter des Mädchens Peiyi, also meine Großmutter, hieß Du-Zhao Biru (»Jadeschmuck«) und stammte aus einer wohlhabenden Bauernfamilie im siebzig Kilometer nördlich von Peking entfernten Kreis Miyun. Vor ihr waren bereits fünf Söhne auf die Welt gekommen. Als sie geboren wurde, war ihre Mutter glücklich und nannte sie »Kleiner Phönix«. Und die fünf Brüder waren die »Fünf Drachen« der Familie. Phönix und Drachen sind Symbole für Glück. Mit sechs Jahren mussten einem Mädchen nach damaligem Brauch Ohrlöcher gestochen und die Füße gebunden werden. Denn ein Mädchen mit »großen Füßen« konnte nicht verheiratet werden. Mit einer langen Binde wurden die Füße so fest umwickelt, dass vier Zehen (bis auf den großen Zeh) nach unten gebogen und allmählich gebrochen wurden und die Füße nicht mehr wuchsen. »Goldene Lotosfüße« wurden die misshandelten Füße genannt, die die ideale Länge von zehn Zentimetern erreichten. »Silberne Lotosfüße« hatten eine Größe von etwa dreizehn Zentimetern. Diese Sitte konnte sich jahrhundertelang durchsetzen, weil angeblich Männer Frauen mit kleinen Füßen erotisch und anmutig fanden. Außerdem wurden Frauen dadurch daran gehindert, sich frei zu bewegen. Dem Kleinen Phönix mutete die Mutter diese Qual auch zu. Aber der Kleine Phönix wehrte sich vehement. Sie schrie wie am Spieß, randalierte, weigerte sich zu essen und riss die Binde wieder auf, so bald sie allein war. Der Kleine Phönix war Mutters Liebling und recht verwöhnt. Nach zähem Kampf gab ihre Mutter schließlich auf und seufzte: »Mit deinen großen Füßen wird dich in Zukunft kein Mann zur Frau nehmen.« Aber das war dem Kleinen Phönix völlig egal. Hauptsache, sie konnte mit ihren fünf Brüdern draußen auf den Feldern herumtoben, rennen, spielen, auf die Berge steigen, Gräser für die Schweine sammeln und Blumen pflücken.

Und dann passierte noch ein Wunder: Sie durfte in die Schule gehen. Das war zu Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Land eigentlich unvorstellbar. Dass es in ihrer Familie und ihrem Dorf ziemlich liberal zuging, lag wahrscheinlich daran, dass dort westliche Missionare lebten. Parallel zum Buddhismus wurde auch das Christentum gepflegt. Die Leute waren relativ aufgeklärt.

Nachdem sie im Dorf ein paar Jahre in einer Sishu, einer im alten China üblichen privaten Einklassenschule, lesen und schreiben gelernt hatte, nahm sie ihr drittältester Bruder – also mein dritter Großonkel – nach Peking mit. Mein dritter Großonkel war der Rebell in der Familie. Im Gegensatz zu seinen beiden älteren Brüdern, die als Bauern im Dorf blieben, hatte er es durchgesetzt, nach Peking zu gehen, dort eine kirchliche Knabenschule zu besuchen und später an der renommierten Peking-Universität – damals hieß sie »Yanjing-Universität« – zu studieren. Er wollte dem einzigen »Phönix« der Familie, seiner kleinen Schwester, ebenfalls die Augen für die Welt öffnen und brachte sie zu einer evangelischen Mädchenschule in Peking. Die Mathematiklehrerin dieser Schule mochte sie besonders gern und nahm sie freundlich in ihrer Familie auf. Die besagte Lehrerin wurde später ihre Schwiegermutter, und deren Sohn störten die großen Füße glücklicherweise nicht.

Der älteste Sohn der Mathematiklehrerin, der mein Großvater werden sollte, hieß Du Tianmin (»Volk des Himmels«). Er war ein Kommilitone von meinem dritten Großonkel an der Yanjing-Universität. Seine Eltern stammten beide aus einflussreichen Häusern. Tianmins Vater war Anfang des 20. Jahrhunderts Pfarrer in der 1870 zu Zeiten der Qing-Dynastie errichteten Asbury-Kirche, einer evangelischen Kirche der Amerikanischen Methodisten in Peking. Alle seine Onkel waren Professoren oder Rechtsanwälte. Sein Vater setzte große Hoffnung in den ältesten Sohn. Er sollte Anwalt oder Kaufmann werden. Leider ging diese Hoffnung nie in Erfüllung.

Während mein dritter Großonkel nach dem Studium mehrere Schulen gründete und eine große Karriere im Erziehungswesen der Kuomintang-Regierung machte, brachte es mein Großvater Tianmin zu nichts. Wahrscheinlich hatte er das Jurastudium nie abgeschlossen. Meine Mutter konnte später nicht sagen, ob er je einen Beruf ausgeübt hatte. Das Einzige, was feststand, war, dass er der Geheimgesellschaft »Grüne Bande« angehörte, einer Triade im alten China, deren Ursprung bis in die Qing-Dynastie Anfang des 17. Jahrhunderts zurückreichte. Diese Triade, ursprünglich eine Art Berufsverband der auf dem Kaiserkanal arbeitenden Schiffer, verfügte im alten China über große gesellschaftliche und politische Macht – vergleichbar mit der Mafia in Italien – und war bei den Behörden gefürchtet. Ihre Struktur basierte auf einer höchst strengen Hierarchie, die aus mehreren Generationen bestand. Die zunächst Beigetretenen, die ältere Generation, waren die Meister, die Schüler aufnehmen durften, die dann eine jüngere Generation bildeten. Das Verhältnis zwischen Meistern und Schülern war wie das zwischen Vater und Sohn. Mein Großvater gehörte zur Generation des Triadenanführers Du Yuesheng, vor dem selbst der mächtige Chiang Kai-shek Kotau machen musste. Denn um sich mit der Triade zu verbünden und an der Macht ihres Führers teilzuhaben, wurde er Du Yueshengs Schüler, obwohl er ein Jahr älter war als der Meister Du.

Großvater hatte in der Triade viele prominente Freunde, die ihm Hilfe boten, wann immer er sie brauchte. Die Einflussgebiete der Grünen Bande erstreckten sich in erster Linie entlang der großen Kanäle und des Jangtse sowie auf die Küstengebiete im Osten und Süden, weshalb sich Großvater nach der Hochzeit im Sommer 1932 in Peking in den Süden begab und vorwiegend dort lebte. Seine Familie besuchte er nur an Feiertagen. Was er dort machte, wusste Großmutter nicht. 1933 wurde mein Onkel und zwei Jahre später meine Mutter geboren. Großvater schickte Geld nach Hause, zwar unregelmäßig, aber gerade so viel, dass sich Großmutter mit beiden Kindern über Wasser halten konnte. Als meine Mutter acht Jahre alt war, zog die ganze Familie nach Nanking am Jangtse – seit 1927 die Hauptstadt der Republik China unter der Kuomintang.

Die einzige Fähigkeit, die meinen Großvater auszeichnete, war die, wie Großmutter meinte, Beziehungen zu pflegen und Geld auszugeben. Er führte ein ausschweifendes Leben, obwohl er nie genug Geld besaß. Sein Hauptberuf bestand darin, gesellschaftlichen Pflichten nachzugehen. Das hieß, er ging zu Hochzeits- und Trauerfeiern oder sonstigen Banketten seiner zahlreichen Meister und Schüler, was einer Ganztagsbeschäftigung gleichkam. Nebenbei arbeitete er mal bei einer Zeitung, mal in einer Schule seines Freundes Qiao, der später ein hoher Beamter im Bildungsministerium in Taiwan wurde. Dieser Herr Qiao war sein Hauptgeldgeber in der Nanking-Ära. Auch wenn mein Großvater nur noch einen letzten Cent in der Tasche hatte, gab er ihn für Essen mit Freunden aus, so die mündliche Überlieferung meiner Großmutter.

Gewohnt hatte die Familie stets in Häusern, die Freunde meines Großvaters ihm zur Verfügung stellten. Als Ende der Vierzigerjahre die Niederlage der Kuomintang absehbar wurde und die kommunistische Armee der Hauptstadt Nanking immer näher rückte, flüchteten viele hohe Kuomintang-Beamte und -Offiziere nach Taiwan, unter ihnen auch einige Freunde meines Großvaters, die ihn baten, in ihre Villen einzuziehen. Meine Mutter musste viermal die Schule wechseln, weil die Familie von Villa zu Villa zog. Für meine Mutter war das Leben kurios. Einerseits wurde sie von ihren Mitschülern um die schöne Villa, in der sie wohnte, beneidet, andererseits musste sie regelmäßig zu irgendwelchen Freunden ihres Vaters gehen und sie um etwas Geld oder ein Säckchen Reis bitten. Sie war ein hübsches Mädchen und wurde überall höflich empfangen. Sobald sie mit geröteten Wangen und gesenktem Kopf erschien, kam ihr eine Dienerin entgegen, brachte sie in die Küche und gab ihr Reis oder Mehl. Manchmal kam auch die Herrin herein und steckte ihr Geldscheine in die Blusentasche. Sie brauchte nicht einmal den Mund aufzumachen. Trotzdem fühlte sie sich zutiefst beschämt, und es war ihr leid, diese Demütigung weiter zu ertragen. Deshalb war sie fest entschlossen, fortzugehen. Dass das Ziel ihres Fortgangs zufälligerweise ihrer Leidenschaft entsprach, bedeutete ihr schieres Glück.

Das skurrile Glück der Familie nahm bald ein jähes Ende: Die Villa von Herrn Qiao wurde doch von der neuen kommunistischen Regierung enteignet. Meine Großeltern mussten in eine kleine Wohnung und später zu Freunden nach Peking ziehen.

Nachdem die meisten wichtigen Freunde meines Großvaters nach Taiwan oder Hongkong geflüchtet und somit die Geldquellen versiegt waren, ging meine Großmutter in einer Textilfabrik arbeiten und nähte Baumwolldecken für die Volksfreiwilligenarmee an der Front des Koreakriegs. Es war wohl ihr Schicksal, große Füße und Hände zu haben. Mit ihren fleißigen Händen musste sie ihr Leben lang hart arbeiten und ihren schwachen Mann stützen.

Beim Ausfüllen des Beitrittsformulars der Volksbefreiungsarmee gab meine Mutter statt des ihrer Meinung nach altertümlichen »Peiyi« das klangvolle, einsilbige »Bin« (»Ehrengast«) als Vornamen an. Sie dachte, eine Soldatin müsste einen kämpferisch klingenden Namen haben, zumal »Bin« sich ähnlich wie »Bing« (»Soldat«) anhört. Seitdem heißt meine Mutter »Bin«.

Am 1. August 1950, dem 23. Gründungstag der Chinesischen Volksbefreiungsarmee, wurde das Kunstensemble des Ostmilitärbezirks, dem meine Mutter beigetreten war, mit einem anderen Ensemble, dessen Mitglieder vorwiegend Kleinintellektuelle aus Shanghai waren, zusammengelegt und in das »Kunstensemble des Ostmilitärbezirks der Luftwaffe« umgewandelt.

Im September, drei Monate nach dem Ausbruch des Koreakriegs, ging dieses Ensemble zur Agitation an die Front. So musste meine Mutter ihre Eltern doch verlassen und Tausende von Kilometern weit von der Stadt Nanking wegziehen: Sie wurde eine der insgesamt 2,4 Millionen Soldaten der Chinesischen Volksfreiwilligenarmee, die zwischen 1950 und 1954 in den Koreakrieg zog, um die nordkoreanischen Streitkräfte beim Kampf gegen die amerikanischen Streitkräfte und UN-Truppen zu unterstützen. Das Ensemble wanderte von Stützpunkt zu Stützpunkt, um den Truppen seine Agitationsprogramme in den Pausen der Bombardements vorzuführen. Die meiste Zeit blieb es im Hauptstützpunkt der Luftwaffe Langtou, nahe der Stadt Dandong, direkt am Ufer des Yalu-Flusses, der Nordkorea und die chinesische Provinz Liaoning trennt.

Das »Kunstensemble des Nordbezirks der Luftwaffe«, dem mein Vater angehörte, kam Ende 1950 von Peking aus in Dandong an, um das dort stationierte Ensemble und die Truppen zu besuchen und Solidaritätsvorstellungen durchzuführen.

An den Fronten gab es anfangs keine Luftschutzbunker. Bei den Dauerbombardements boten Schützengräben den einzigen Schutz. Es gab auch keine Kasernen. Nachts schliefen die Ensemblemitglieder bei den Bauern oder im Zelt. Manchmal mussten sie sogar im Schweinestall nächtigen. Im Winter konnte die Temperatur dort auf minus dreißig Grad fallen. Diese jungen Menschen aus Großstädten hatten nie eine militärische Ausbildung gehabt und waren auch nie mit einem so harten Leben konfrontiert gewesen. Deshalb agitierten die Agitationsensembles nicht nur die kämpfenden Truppen, sondern auch einander.

Meine Mutter war die Jüngste und Kleinste in ihrem Ensemble. Ihre Uniformjacke reichte bis zum Knie. Nicht nur deswegen fiel sie auf. Ihr Hauptmerkmal war, dass sie keine Furcht kannte. Die anderen Mädchen verfielen unter dem infernalischen Lärm der Fliegerbomben schon mal in Weinkrämpfe oder machten sich in die Hose, wenn es nachts schon wieder Alarm gab und sie in den Schützengraben rennen mussten, um den Tieffliegern zu entkommen. Aber ihr passierte dies nie. Sie war immer putzmunter, erzählte Witze und hielt die Kameradinnen in Stimmung. Da sie eine helle und laute Stimme hatte, wurde sie Programmansagerin bei den Aufführungen.

Bei einem heftigen Bombardement, das während einer Vorstellung begann, begegneten sich Bin und Guohua in einem Schützengraben zum ersten Mal. Sie lagen sich auf dem Boden gegenüber, die Hände schützend über dem Kopf. Damit sie nicht unter den herumfliegenden Erdbrocken begraben wurden, hoben sie ab und zu den Kopf, schnappten nach Luft und sahen sich dabei zufällig in die Augen. Sie kannte ihn nicht, er jedoch erkannte die Ansagerin wieder. Geredet hatten sie im ohrenbetäubenden Fortissimo des Bombardements kein Wort. Als es vorbei war, standen sie auf, klopften den Staub von der Uniform, beglückwünschten sich gegenseitig mit einem Händeschütteln, die Bomben der amerikanischen Imperialisten noch einmal überlebt zu haben, und liefen zu ihren Kameraden zurück.

Dass sie sich später wieder begegnen, ineinander verlieben und meine Eltern werden sollten, hätten sie unter dem von Kampfjets zerpflügten Himmel beim besten Willen nicht gedacht.

Einen Monat später kehrte das Ensemble meines Vaters nach Peking zurück. Das Ensemble, zu dem meine Mutter gehörte, blieb jedoch mit einigen Unterbrechungen bis September 1954 an der koreanischen Front.

Am 1. Oktober 1954 nahm meine Mutter mit ihrem Ensemble an der großen Parade zur Feier des 5. Gründungstags der Volksrepublik China und des Sieges im »Krieg gegen die USA und zur Unterstützung Koreas« auf dem Platz des Himmlischen Friedens teil und sah als eine neunzehnjährige Soldatin den Großen Vorsitzenden Mao Zedong, der vom Tor des Himmlischen Friedens aus den vorbeimarschierenden Massen zuwinkte, zum ersten Mal mit eigenen Augen.

Der erste Oberbefehlshaber der Luftwaffe Liu Yalou, der sich bei der Gründung der Luftwaffe und im »Krieg gegen die USA und zur Unterstützung Koreas« große Verdienste erworben hatte, war ein begabter, kunstinteressierter General. Liu Yalou – selbst ein Erhu1-, Gitarren- und Mundharmonikaspieler – legte großen Wert auf die kulturelle Agitationsarbeit in der Armee. Auf seine persönliche Anweisung hin wurde bereits im März 1950 – unmittelbar nach der Gründung der Luftwaffe – deren eigenes Kunstensemble gegründet. Außerdem hatte jeder Militärbezirk sein eigenes Kunstensemble. Im Jahr 1955 wurde das »Theaterensemble des Ostmilitärbezirks der Luftwaffe« in Nanking gegründet, dessen Mitglieder aus den ehemaligen Ensembles des Nord- und Ostmilitärbezirks stammten. Die diversen militärischen Ensembles wurden dann 1958 im Zentralen Kunstensemble der Luftwaffe in Peking zusammengelegt. Orchester-, Theater-, Opern-, Tanz- und Gesangsensemble gehörten nun zusammen.

So trafen sich die beiden Kleinintellektuellen Bin und Guohua 1955 in Nanking wieder. Bin, nun neunzehn Jahre alt, war nach wie vor die Jüngste im Ensemble. Sie war aufgeweckt, lebhaft, sportlich und hübsch. Guohua war vierundzwanzig, ebenfalls sportlich, charmant und dazu gebildet. Er konnte Gedichte schreiben und beherrschte die Kunst der Kalligraphie. Sie mochten sich, traten miteinander auf der Bühne auf, spielten zusammen Basketball, gewannen beide den ersten Platz beim Hundertmeterlauf der Leichtathletikwettbewerbe und gingen am Wochenende gemeinsam aus. Darüber hinaus hatte Guohua ein Hobby: Er »jagte« gern. Das hieß, er schoss in der Freizeit mit einem Luftgewehr aus der Requisitenkiste auf Spatzen. Wenn es keine Spatzen gab, lauerte er am Rand des Sportplatzes und schoss anstelle von Patronen mit Papierkugeln auf Bin, sobald sie auftauchte. Die Getroffene schrie lachend auf und rannte los, um an ihm Rache zu nehmen.

Auf diese Weise tauschten Bin und Guohua ihre Liebesbotschaft aus, versteht sich. Schließlich waren sie Soldaten, genauer gesagt: Offiziere. Sie hatten damals bereits den Dienstgrad eines Oberleutnants und trugen zwei Sterne an den Schulterklappen. Aber an Heirat dachten sie nicht.

Die Struktur des Theaterensembles, das den Status eines Regiments hatte, war nicht anders als die einer militärischen Einheit, die aber einer feudalen Großfamilie ähnelte. Der künstlerische Leiter des Ensembles war Regimentskommandeur, der Leiter auf der Parteiebene war der Politkommissar. Das Ensemble war in einem geschlossenen Hof mit einem Wohnheim, einer Probehalle, einer Kantine, einer Bibliothek, einem Kindergarten und einer Sanitätsstation stationiert. Die Mitglieder lebten wie eine große Familie zusammen, und der Kommandeur und der Politkommissar (in dem Fall eine Frau) fungierten als Familienoberhäupter. In ihren Händen lag die Entscheidung über jeden Belang, ob beruflich oder privat.

Um die Mitglieder besser kontrollieren zu können, verfolgten der Kommandeur und die Politkommissarin eine einzigartige Politik: Sie wollten ihre »Kinder« untereinander verheiraten. Demzufolge wurde vermittelt, verkuppelt, wurden Sitzungen abgehalten und Privatgespräche geführt. »Je länger eine Nacht wird, desto mehr Träume gibt es«, lautete ein Sprichwort. Damit Bin nicht von einem der Piloten weggeschnappt werden würde, die ihr immer wieder Liebesbriefe schrieben, sollte sie bald Guohua heiraten.

Im August 1956 fand die Hochzeit statt, in einem Zimmer des Ensemblewohnheims mit einem Doppelbett, einem Schreibtisch, einem Schrank und zwei Stühlen, das das Ensemble dem jungen Paar zuteilte.

Bin, gerade einundzwanzig Jahre alt geworden, war jetzt eine schöne junge Offizierin, deren Laufbahn nun schon stolze sieben Jahre währte. Sie trug zwei lange, geflochtene Zöpfe, deren Enden sie mit einem weißen, seidenen Haarband zusammenband. Ihren Babyspeck, den sie trotz des Koreakriegs angesammelt hatte, hatte sie mittlerweile wieder verloren. Aus ihren Pausbäckchen war ein schönes ovales Gesicht mit einer schmalen, feinen Nase geworden. Ihr Bräutigam Guohua war ein ausgesprochen attraktiver junger Mann mit dichtem Haar, hoher Nase und vollen Lippen, um den sie viele ihrer Kameradinnen beneideten. Die beiden seien ein perfektes Paar, fanden die Politkommissarin und ihre Kameraden.

Bin war als Baby getauft worden, weil ihr Großvater ja ein Pfarrer war und ihre Eltern der evangelischen Kirche angehörten. Eine Zeit lang hatte sie sogar mit ihrer Mutter im Pfarrhaus der nahe dem Chongwen-Stadttor liegenden Asbury-Kirche gelebt, in der ihr Großvater tätig gewesen war. Aber seit sie ein Mitglied der Volksbefreiungsarmee geworden war, war die Kirche sowohl als Begriff als auch als eine reale Institution des Christentums aus ihrem Leben verbannt. Sie war nun kein Kind Gottes mehr, sondern eine Soldatin der Volksbefreiungsarmee, eine Tochter der Kommunistischen Partei. Eine kirchliche Trauung wäre ihr nicht einmal im Traum eingefallen. Statt der Predigt eines Pfarrers hielt nun der Regimentskommandeur eine Rede. Und die Politkommissarin war die Trauzeugin. Statt Eltern und Verwandten waren alle Kameraden anwesend, die das junge Brautpaar beglückwünschten. Bonbons und Erdnüsse wurden verteilt. Das Wort »Erdnuss« hat den gleichen phonetischen Laut wie »Geburt«. Deswegen werden auf einer Hochzeit immer Erdnüsse gegessen, um dem Brautpaar einen baldigen Nachwuchs zu wünschen. Dieser Wunsch ging damals meistens auch schnell in Erfüllung, weil Verhütung noch kein Thema war. Die Kameraden schenkten dem Brautpaar ein Paar Kissenbezüge, bestickt mit Mandarinenten – Symbol für eine glückliche Ehe.

Bin, die selbstverständlich noch Jungfrau war, war in Sachen Liebe ein völlig unbeschriebenes Blatt. Sie hatte keinen blassen Schimmer, was sie in der Hochzeitsnacht erwartete. Aber dass eine Frau in dieser Nacht schwanger und neun Monate später Mutter werden könnte, das hatten ihr die älteren Kameradinnen bereits eröffnet. Das gehörte eben zum Leben.

So durfte ich im Juli 1957 das Licht der Welt erblicken, in der heißen Großstadt am Jangtse – in Nanking.

1 Erhu: zweisaitige chinesische Kniegeige.

2. Kapitel

Warum Großmutter mich vor der Hungersnot retten musste, oder wie ich im Alter von fünf Monaten meine erste Reise von Nanking nach Peking schreiend absolvierte

Alle Babys sähen gleich aus, sagten die Leute. Meine Mutter behauptete, sie könne mich an meinen besonders dichten, langen, schwarzen Haaren erkennen. Die Kinderkrankenschwestern auf der Station verzichteten sogar darauf, mir ein Schildchen ans Handgelenk zu binden. Sie konnten mich wegen meiner ungewöhnlich vielen Haare von den anderen Babys auf den ersten Blick unterscheiden. Angeblich lag es daran, dass meine Mutter während ihrer Schwangerschaft unendlich viele Walnüsse gegessen hatte. Außerdem hatte ich eine kleine Nase, sie war so platt, dass man dachte, es gäbe nur zwei kleine Löcher mitten in meinem Gesicht. Ansonsten war ich ein normales, gesundes, süßes Baby, das seine Eltern sehr glücklich machte.

Als meine Mutter mit mir schwanger war und nicht auf der Bühne auftreten konnte, verbrachte sie die meiste Zeit in der Bibliothek. Sie verschlang Bücher, manchmal ohne zu verstehen, was sie las, und holte nach, was sie durch den Abbruch der Schule versäumt hatte. In der Pause aß sie unentwegt Walnüsse und schaute sich Fotos von gut aussehenden sowjetischen Schauspielerinnen und Schauspielern an, denn laut ihrer älteren Kolleginnen sorgten Walnüsse für schöne Haare des Babys, und durch das Anschauen von schönen Menschen bekomme man ein schönes Baby.

In dem kleinen Zimmer im Wohnheim hatte sie eine vom Bühnenbildner des Ensembles gezimmerte, niedliche Wiege untergebracht, die sie mit einem hellgrünen, bestickten Baldachin und vielen getrockneten Blumen schmückte. Die winzigen Jäckchen, Höschen und Söckchen, die sie gekauft oder von ihren bereits Mutter gewordenen Kolleginnen geschenkt bekommen hatte, holte sie mindestens dreimal am Tag heraus, betrachtete sie und besprühte sie mit Duftwasser. Sie hatte das Gefühl, dass sie sich wieder in ein kleines Mädchen verwandelte und das »Vater-Mutter-Kind-Spiel« mit sich selbst spielte. Dabei fand sie es gar nicht so langweilig, wie sie früher gedacht hatte, bis auf die Tatsache, dass die »Puppe« fehlte. Als sie ein kleines Mädchen war, hatte sie nie mit Puppen gespielt, sondern immer nur mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder und dessen Freunden draußen herumgetobt. Die Bewegung des Babys im Bauch weckte in ihr ein völlig unbekanntes, zärtliches Gefühl. Ungeduldig wartete sie auf die Niederkunft ihres so vertrauten und doch so fremden Babys – umso mehr, als für sie die Hitze im sommerlichen Nanking unerträglich war. Nachts verlor sie den Schlaf und die Geduld.

Manchmal konnte sie es nicht glauben, dass sie bald ein Baby in eine Welt des Friedens setzen würde, dass sie nicht, vielleicht nie wieder, in einem Schweinestall schlafen und in der Nacht in einen Schützengraben rennen müsste. Denn es kam ihr vor, als wäre der »Krieg gegen die USA und zur Unterstützung Koreas« erst gestern gewesen. Oft schrak sie nachts aus einem Albtraum auf, in dem eine Fliegerbombe neben ihr einschlug, während sie auf der Bühne stand und das Aufführungsprogramm ansagte. Laute Geräusche konnte sie nicht ertragen, besonders das Sirenengeheul, das Feuerwehr- oder Unfallwagen oder Schiffe im Hafen von sich gaben. Es verursachte bei ihr jedes Mal heftiges Herzrasen. Aber der Krieg war vorbei. Vier Jahre zuvor, am 27. Juli 1953, war der Waffenstillstandsvertrag in Panmunjeom nahe der Demarkationslinie unterzeichnet worden, in dem vereinbart wurde, den 38. Breitengrad als Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea festzulegen, eine vier Kilometer breite entmilitarisierte Zone beiderseits der Grenze zu etablieren und eine Waffenstillstandskommission zur Verwaltung dieser Zone einzuberufen. Sie schätzte sich glücklich, dass jetzt Frieden herrschte, dass sie nie mehr an die Front musste. Ihr Baby würde das Licht einer Welt voller Blumen, Tauben und lächelnder Kinder erblicken, wie es das Plakat »Wir lieben Frieden« an der Wand ihres Zimmers darstellte.

Ja, sie war glücklich, auch wenn in ihrer Liebe das erste Anzeichen eines Risses erschien.

Und das kam so: Ihre älteren, bereits Mutter gewordenen Kolleginnen gaben ihr den Rat, während der Schwangerschaft auf gar keinen Fall mit ihrem Mann zu schlafen. Denn das würde dem Baby schaden. Sie befolgte brav den Rat. Um sich abzulenken, flüchtete mein Vater abends zum Kartenspielen ins Reich der Junggesellen und kam oft erst tief in der Nacht zurück. Meine Mutter war natürlich enttäuscht und wartete nächtelang vergeblich auf ihn. Ihre Schlaflosigkeit während der Schwangerschaft lag folglich nicht allein an der Hitze in der Jangtse-Stadt. So kam es zu Streitigkeiten, die zu keiner Lösung, sondern zu noch größerer Enttäuschung und Entfremdung beider Seiten führten.

Nach meiner Geburt wurden die beiden zunächst vom Elternglück überwältigt. Aber bald darauf gab es ein neues Problem: Das Baby entpuppte sich als ein nervenaufreibender Schreihals, der nicht allein in der Wiege schlafen wollte. So nahm es den größten Platz im Ehebett ein und schrie trotzdem ohne Unterlass. Mein Vater flüchtete nun noch öfter aus dem Zimmer und ließ sich manchmal die ganze Nacht nicht mehr blicken, denn schließlich musste er am Tag arbeiten und nachts wenigstens ein bisschen schlafen. Verständnis dafür hatte meine Mutter nicht. Sie habe diesen süßen Schreihals schließlich nicht allein gezeugt, er müsse auch einen Teil der Verantwortung übernehmen, beklagte sie sich. Dass das »Vater-Mutter-Kind-Spiel« doch nicht nur lustig war, begriff sie erst jetzt. Aber damit aufhören konnte man leider nicht. Ein Baby war keine Puppe, die man in den Schrank weglegen konnte. Es gab die ersten Tränen und ab und zu den Gedanken an den einen oder anderen Piloten, der sich als Ehemann bestimmt anders benommen hätte, weil er doch so sehr um sie geworben hatte.

Dieser Missmut in der Ehe wurde allerdings bald von einem anderen Problem überlagert, das sich größer und ernster ausnahm.

Da meine Mutter nach einem kurzen Mutterschaftsurlaub wieder auftreten musste, hatte sie eine Amme für mich angestellt. Es war eine nette, junge Frau vom Lande mit einem runden Gesicht und zwei langen Zöpfen. Ihr Baby ließ sie zu Hause von ihrer eigenen Mutter stillen, die auch gerade ein Baby geboren hatte, damit sie in der Stadt als Amme Geld verdienen konnte. Meine Mutter verstand sich mit ihr prächtig, schließlich war die Amme für sie eine große Hilfe. Denn meine Mutter verfügte über keinerlei Erfahrung, was Säuglinge betraf. Sie war selber, wie sie später zu sagen pflegte, fast noch ein Kind. So hatte die Amme bald alles unter ihrer Kontrolle. Während meine Eltern einmal auf einer Agitationstournee waren, durfte ihr Mann sie besuchen und sogar in dem kleinen Zimmer meiner Eltern übernachten.

Als meine Mutter, geplagt von Sehnsucht und Sorge, zurückkam, fand sie eine strahlende Amme vor, deren Gesicht nun noch runder geworden war und zudem eine zarte rosa Farbe bekommen hatte. Ich hingegen hatte Pickel im Gesicht, auf die eine weiße Salbe aufgetragen werden musste, und sah deshalb kreideweiß aus. Und ich weinte den ganzen Tag über. Zunächst dachte meine Mutter, ich würde wegen des Juckreizes schreien. Als ich allmählich auch an Gewicht verlor und Tag und Nacht unaufhörlich weinte und manchmal fast zu ersticken drohte, geriet sie in Panik und schickte ein Telegramm an Großmutter nach Peking, wohin meine Großeltern zwischenzeitlich wieder waren.

Eine Woche später kam Großmutter in Nanking an. Als sie mich, ihre erste Enkelin, zum ersten Mal in den Arm nahm, traten ihr die Tränen in die Augen. Ihre Diagnose war: »Das Kind hat Hunger!« Es stellte sich heraus, dass die Amme erneut schwanger war und nicht mehr genug Milch hatte. Dies hatte sie aus Angst, ihre Anstellung zu verlieren, meiner Mutter verschwiegen.

Die Amme wurde sofort nach Hause geschickt und Milchbrei gekauft. Großmutter fütterte mich ab jetzt mit Milchbrei. Wie sie mich fütterte, war eine ihrer Lieblingsanekdoten, die sie mir später immer wieder erzählen sollte. Sobald ich Großmutter mit dem Löffel und der Breitüte erblickte, fing ich, wie sie sagte, an zu schreien wie ein »hungriges Wölfchen«, und zwar so lange, bis sie mit der Zubereitung fertig war. Da mein Geschrei so herzzerreißend war, begann sie sofort mit dem Füttern, obwohl der Brei noch zu heiß war. So musste sie bei jedem Happen kräftig pusten, sodass ich auch zwischen den einzelnen Happen schrie, bis die ganze Zeremonie vorbei war. Nachdem mein Hunger einigermaßen gestillt worden war, wurde aus meinem Geschrei ein Knurren. Es hörte sich nicht mehr wie ein Wolf an, sondern wie ein Hund oder eine Katze. Tierisch war es dennoch.

Es dauerte nicht lange, da verwandelte sich der abgemagerte Schreihals wieder in ein prächtiges Baby. Die Pickel waren zwar noch nicht weg, aber ich sah jetzt gesund und munter aus. Meine Mutter war dankbar. Großmutter und Vater waren überglücklich.

Als ich fünf Monate alt wurde, ging das Ensemble wieder auf Tournee, und Großmutter musste wegen meines kränklichen Großvaters nach Peking zurück. So beschlossen meine Eltern, dass Großmutter mich nach Peking mitnehmen sollte. Großmutter packte den pickligen Schreihals, den Milchbrei und den Löffel und nahm den Zug, der zuerst auf einer Fähre den gewaltigen Jangtse überqueren musste, um dann Richtung Norden nach Peking zu fahren.

Es war die zweite von Großmutter überlieferte Legende über mich, dass ich den ganzen Tag und die ganze Nacht während der Fahrt schreiend verbrachte und dadurch nicht nur die jüngste, sondern auch die berühmteste Passagierin dieses Zuges Nanking Peking im Dezember 1957 gewesen war. Mein Geschrei soll so überwältigend und herzzerreißend gewesen sein, dass das ganze Zugpersonal und der größte Teil der Reisenden mobilisiert wurde, ihm entgegenzuwirken. Es gab unzählige Freiwillige, die meiner Großmutter halfen, den Milchbrei zuzubereiten, während sie mich auf dem Arm trug und im Waggon auf und ab wanderte, um mich zu besänftigen, in der Hoffnung, mich sogar in den Schlaf zu wiegen. Die Schaffnerinnen sorgten für heißes Wasser und wechselten sich mit Großmutter ab, mich zu tragen, damit sie meine Windeln waschen konnte. Der Zugführer stellte sein Abteil zum Windeltrocknen zur Verfügung. Je weiter der Zug in den Norden kam, desto kälter wurde es in den unbeheizten Waggons. Damit sich das schreiende Baby nicht auch noch erkältete, durfte Großmutter mich im wärmsten Abteil wickeln – das war die Küche. Kein Auge habe sie während dieser unvergesslichen Fahrt zugetan, pflegte Großmutter später zu sagen, und mit ihr viele Mitreisende im Zug. Und seitdem höre sie nicht mehr so gut. Denn mein Geschrei soll so laut, durchdringend und hochfrequent gewesen sein, dass wahrscheinlich deswegen ihr Trommelfell für immer geschädigt wurde.

Als der Zug endlich in Peking ankam und die entnervte Großmutter mit mir von Großvater in Empfang genommen wurde, war es diesmal sie, die in Tränen ausbrach.

Und seitdem hatte Großmutter mich nie wieder aus ihrem Arm gelassen, bis ich eines Tages sie verließ.

3. Kapitel

Die Alte-Türvorhang-Gasse im Herzen Pekings, und warum die alte Ulme im Sommer 1959 fast alle Blätter verlor

Die Alte-Türvorhang-Gasse, in der Großmutter und Großvater wohnten, befindet sich im Westbezirk Pekings, nahe dem Platz des Himmlischen Friedens – genauer gesagt: kaum zehn Minuten Fußweg davon entfernt, fast direkt gegenüber dem westlichen Tor der Großen Halle des Volkes. Man könnte sagen, sie liegt im Herzen Pekings. Jeden Herzschlag der Hauptstadt konnte man von hier aus spüren. Zum Beispiel, wenn eine Kundgebung auf dem Platz des Himmlischen Friedens stattfand, konnten sie die Bewohner der Alte-Türvorhang-Gasse akustisch real miterleben.

In der Yuan-Dynastie im 13. und 14. Jahrhundert waren in Peking viele Kanäle angelegt worden. Einer der Kanäle verlief durch diese Gegend. Da sich hier die tiefste Stelle der ganzen Umgebung befand, entstand mit der Zeit ein Teich, in dem Lotos angepflanzt wurde. Später wurden Häuser am Teich gebaut, deren Bewohner dafür bekannt wurden, dass sie Lotoswurzeln ernteten und verkauften. Deswegen hatte man die Gasse »Lotossamen-Gasse« genannt. In der Zeit von Yongle, dem dritten Kaiser der Ming-Dynastie Anfang des 15. Jahrhunderts, wurde die Stadtmauer erneuert und weiter nach Süden verlegt. Der Kanal wurde indes trockengelegt. Der Lotosteich verkümmerte allmählich zum stinkenden Tümpel, der der Gasse einen neuen Namen bescherte: »Stinksenke-Gasse«. Um dem Gestank zu entfliehen und sich vor der Hitze im Sommer zu schützen, pflegten die Bewohner einen aus Schilf geflochtenen Vorhang vor die Tür zu hängen. So wurde die Gasse in der späten Ming-Dynastie ab dem 17. Jahrhundert schließlich in »Türvorhang-Gasse« umbenannt. Später entstand neben dieser Gasse eine neue Gasse. Seitdem hieß sie »Alte-Türvorhang-Gasse« und die neue »Neue-Türvorhang-Gasse«.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!