9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

VON EINEM, DER IN DIE STADT ZOG, UM LAND ZU GEWINNEN Jeder, der vom Land kommt, stellt sich früher oder später die Frage: Bleibst du, oder gehst du? So auch Quichotte, der im Nachbardorf von Knolle aufwächst, dem Meister der genial-kruden Bauernweisheiten. Seine Welt besteht lange aus Abwesenheiten: keine Bushaltestelle, keine Mädchen, keine Abwechslung und keine Hoffnung darauf, jemals dort zu sein, wo der Bär steppt, sondern immer nur dort, wo der Hund begraben ist. Anrührend und sehr komisch erzählt Quichotte von seinem komplizierten Beziehungsstatus mit der Heimat, seiner intakten Beziehung zum Wald, wie man mit aufgemotzten Mofas kunstvolle Kornkreise fährt und davon, dass wahre Freundschaft für ein Kind vom Land so wertvoll ist wie die Blaue Mauritius ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

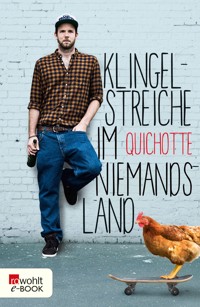

Quichotte

Klingelstreiche im Niemandsland

Über dieses Buch

VON EINEM, DER IN DIE STADT ZOG, UM LAND ZU GEWINNEN

Jeder, der vom Land kommt, stellt sich früher oder später die Frage: Bleibst du, oder gehst du?

So auch Quichotte, der im Nachbardorf von Knolle aufwächst, dem Meister der genial-kruden Bauernweisheiten.

Seine Welt besteht lange aus Abwesenheiten: keine Bushaltestelle, keine Mädchen, keine Abwechslung und keine Hoffnung darauf, jemals dort zu sein, wo der Bär steppt, sondern immer nur dort, wo der Hund begraben ist.

Anrührend und sehr komisch erzählt Quichotte von seinem komplizierten Beziehungsstatus mit der Heimat, seiner intakten Beziehung zum Wald, wie man mit aufgemotzten Mofas kunstvolle Kornkreise fährt und davon, dass wahre Freundschaft für ein Kind vom Land so wertvoll ist wie die Blaue Mauritius ...

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2017

Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München

Umschlagabbildungen Fabian Stürtz, Mieke Dalle/Getty Images

Karte Till Großmann

«Pieces of Knolledge»-Etikett Daniel Sauthoff

ISBN 978-3-644-40170-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Alina

Die Nachricht

«Also dass ich dich schon wieder hier treffe … Köln ist doch echt ein Dorf!», ruft der aufgeregte Typ vor mir. Er trägt ein Holzfällerhemd von H&M und hat die Haare mittels größerer Mengen Gel zu einem grotesken Deckel geformt. Sein Lachen klingt wie ein kaputtes Maschinengewehr, und ich denke: «Beruhige dich, Brudi, Weihnachten ist erst in acht Monaten.» Ihm gegenüber steht ein schlaksiger Mann Mitte dreißig mit Longboard unterm Arm. Vor ihm auf dem Band liegen eine Tiefkühlpizza von «ja!», eine Dose Brechbohnen und zwei Flaschen Bier – offensichtlich ein Gourmet mit Großfamilie. Er grinst zurück und ist nicht minder aus dem Häuschen: «Echt ey, die Welt ist klein.» Die beiden versuchen eine Ghettofaust, treffen aber erst beim zweiten Mal. Um die Peinlichkeit des Moments zu untermauern, bin ich kurz geneigt, «Gangsta’s Paradise» anzusummen und eine Blechtonne anzuzünden, aber dummerweise habe ich gerade keine Blechtonne dabei.

Ich stehe in der Schlange an der Supermarktkasse und kann nicht fassen, dass ich hier Zeuge werde, wie Köln als Dorf bezeichnet wird. Wobei, eigentlich haben sie ja recht: Was, wenn nicht Köln, ist der Inbegriff ländlicher Idylle? Wie oft stecke ich mit dem Auto auf der Inneren Kanalstraße fest, weil ein Bauer mal wieder seine Rinderherde von Nippes in die Altstadt treibt, um sie am Ufer des Rheins zu tränken? Ich frage mich auch, wann mein Nachbar endlich mit dem Düngen seiner großzügigen Weide im Mediapark beginnt, denn der Misthaufen vor unserem Haus hat bereits die Größe eines Zeppelins angenommen. Nicht zu reden von dem Zentralmassiv aus Heu, das sich im Sommer am Grüngürtel auftürmt und einem die Sicht in die Ferne versperrt! Ein provinzielles Nest, dieses Köln! Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, brauche ich keine Bestellung aufzugeben – man kennt mich bei Kamps. Und dann dieses Dorffest Ende Februar, da trifft sich immer die ganze Gemeinde und zieht lustige Hüte an. Jeder kennt jeden. Das ist toll, vor allem für die Kinder. Die können sich in den ausgedehnten Wäldern richtig austoben, und wenn nachmittags die Kirchturmglocke läutet, kommen sie nach Hause gelaufen zu Kaffee und Kuchen bei Oma.

Gut, der Ortskundige wird an dieser Stelle vielleicht bereits eine leise Stimme des Zweifels vernehmen: «Glaube diesem Gerede nicht, natürlich ist Köln eine richtige Stadt. Was er meint, ist Leverkusen!» Und ja: Vielleicht ist Köln gar kein Dorf. Allerdings, und das sage ich als FC-Fan nur ungern, ist auch Leverkusen in Wahrheit kein Dorf. Ich weiß dabei genau, wovon ich spreche, denn wenn jemand in einem richtigen Dorf gelebt hat, dann bin ich das. Wuppertal, Remscheid oder Solingen sind Metropolen im Gegensatz zu dem Ort, an dem ich groß geworden bin: Roderwiese im Bergischen Land.

Nun, da die beiden Pappnasen an der Kasse den guten alten Dorfvergleich anstrengen, fühle ich mich sofort dorthin zurückversetzt. Bilder rasen an meinem inneren Auge vorbei, Bilder, die vorwiegend grün sind, wegen der omnipräsenten Wiesenflächen. Ich sehe mich als Zwölfjährigen mit dem Ohr an der Grasnarbe liegen, um der Wiese beim Wachsen zuzuhören. Und ich kann an dieser Stelle sagen: Bis man da wirklich was hört – das dauert. Wenn es dann endlich anfing zu brummen und zu vibrieren, dachte ich: «Ah, das ist der erste Wachstumsschub.» War dann aber nur der Mähdrescher, der das längst auf einen halben Meter angewachsene Gras wieder abrasierte. Spannend war das nicht, aber was waren meine Optionen? Auf einen Baum am Waldrand klettern, um Rehe zu zählen? Oder mich mit einer Flöte vor die Maulwurfshügel setzen, um deren Insassen zu beschwören?

Der Begriff «Dorf» ist nämlich auch etwas euphemistisch für einen Ort wie Roderwiese. Ich würde eher von einer «winzigen Häuseransammlung» sprechen. Diese Ansammlung liegt ungefähr 40 Kilometer östlich von Köln, und bezeichnenderweise kam das Trinkwasser dort noch bis vor kurzem aus einem Brunnen. Es gibt Feldwege, für die ein SUV mal wirklich nützlich wäre, aber SUVs fährt hier niemand, weil das nur Idioten aus der Stadt machen. Man fährt Jeep oder Traktor. Der Nachbar kann dir deinen Stammbaum bis in die siebte Generation haarklein aufzeichnen, inklusive der Nutz- und Haustiere. Es gibt mehr Kühe als Menschen, und man trifft sich nicht zufällig im Supermarkt, denn es gibt hier gar keinen Supermarkt. Es gibt nicht mal einen klitzekleinen Dorfmarkt, der nur Kartoffeln und Salz verkauft. Nix. Nein, man trifft sich hier nicht zufällig, sondern sobald man nur vor die Tür geht.

«DAS ist ein Dorf!», will ich den beiden Typen an der Kasse zurufen. Aber sie verabschieden sich bereits, und ich lasse es bleiben. Ihrer Aussage zufolge treffen wir uns in den nächsten Tagen sowieso hier zufällig wieder, dann kann ich das nachholen.

Jetzt bin ich an der Reihe. Der Kassierer zieht meine Einkäufe schneller über den Scanner als sein Schatten, und ich habe Mühe, mit dem Einpacken nachzukommen. Hektisch stopfe ich eine Flasche Multivitaminsaft, die Möhren, frische Paprika, Tomaten und Rinderhackfleisch in meinen Rucksack, stapele die Schokolade und das Brot obendrauf und stelle dann fest, dass der Platz eng wird. Die Packung Cornflakes ratlos von der einen Hand in die andere wiegend merke ich, dass der Kassierer mich mit diesem «Na-wird-das-heute-noch-was»-Blick ansieht. Wer am Fließband sitzt, hat eben keine Kapazitäten für Muße. Verständlich, bei dem Andrang. Etwas Vergleichbares ist mir in Roderwiese nie passiert, denke ich. Das Wort «Andrang» hatte da einfach keine Funktion. Belustigt von diesem Gedanken zahle ich und verlasse den Laden, um auf dem Weg zu unserer Wohnung am Hansaring noch bei der Post vorbeizugehen. Ich passiere eine Grundschulklasse, die offenbar mit zwei Lehrerinnen eine kleine Tour durch das Eigelsteinviertel macht. Die kleinen Racker warten ungeduldig in einer Zweierreihe darauf, dass die Ampel zum Ebertplatz grün wird. Als es endlich so weit ist, rennen sie schreiend los und überschlagen sich dabei fast. Ich frage mich, wie es wohl gewesen wäre, in einer Großstadt aufzuwachsen. Im Gegensatz zu diesen kleinen Stadtgewächsen habe ich meine Kindheit schließlich in einem von der Natur mit einer üppigen Flora und Fauna gesegneten, Realität gewordenen Bob-Ross-Gemälde verbracht. Ich habe dort gelernt, dass Einöden und eindösen nicht nur ähnlich klingen, sondern sich gegenseitig bedingen. Tristesse, ein Wort, von dem ich lange dachte, es sei ein Vorort von Paris, lag tatsächlich genau vor meiner Haustür. Manchmal saß ich an der Straße, die durch unser Dorf führte, und es passierte so lange gar nichts, dass ich davon ausgehen musste, die Welt hätte sich entschlossen zu sagen: «So, Freunde. Ich mach gerne überall weiter, aber hier ist Schluss. Jetzt guckt mal, wie ihr ohne Gravitation und Zeit klarkommt. Ab jetzt ist hier 2D. Das ist mir einfach zu lahm – ihr müsst auch ein bisschen mithelfen. Aber so? Selber schuld! Tschüss.»

An einem dieser Tage wurde mir klar, dass ich hier wegmusste, wenn ich groß genug sein würde. Mit neuneinhalb bin ich dann nach Seattle ausgewandert. Kleiner Scherz.

Mittlerweile sind Jahre vergangen, seit ich nach Köln zog. Ich bin Anfang dreißig und habe mich längst an die Vorzüge urbanen Lebens gewöhnt, zum Beispiel, dass ich zu Fuß von zu Hause aus in zehn Minuten am Hauptbahnhof bin. Für meine Auftritte als Bühnenautor und Musiker fahre ich viel mit dem Zug.

Nur mal zum Vergleich: Wenn ich in Roderwiese zehn Minuten in irgendeine Himmelsrichtung gelaufen bin, war ich entweder in Oberbüschem oder im Wald. Dort gab es weit und breit nicht einmal den Hauch eines Hauptbahnhofes. Überhaupt: Allein das Wort «Hauptbahnhof» wird den Kindern auf dem Land in der Grundschule ganz als Letztes beigebracht, kurz nach dem Begriff «Zivilisation». Man will da keine falschen Hoffnungen säen. Als ich mit zwanzig die alte Heimat verließ, war ich mir sicher: Zu Besuch komme ich vielleicht noch ab und an, aber leben werde ich hier nie wieder.

Mit einem Paket für meine Frau in der einen und den Cornflakes in der anderen Hand laufe ich an dem kleinen Park vorbei, an dessen Rand unser Wohnhaus liegt. Auf dem Weg ins Dachgeschoss passiere ich die verschiedenen Etagen und denke beim Blick auf die Klingelschilder: Es ist schon lustig, in diesem Haus leben mehr Leute als in ganz Roderwiese. Dort musste ich fünf Kilometer Rad fahren, um in Hartegasse das Nötigste einzukaufen. Hier hingegen ist es vollkommen normal, dass ich direkt vor meiner Haustür ALLES kriegen kann, wozu meine Vorstellungskraft in der Lage ist: neue Socken, Salz, zehn Gramm LSD oder ein Adoptivkind. Wenn du die richtigen Leute kennst, brauchst du in Köln dein Veedel nicht zu verlassen.

Zu Hause angekommen begrüße ich meine Frau, verstaue die Einkäufe im Kühlschrank, setze mich an meinen Schreibtisch und fahre den Computer hoch. Ich öffne das E-Mail-Postfach, in dem sich wie üblich ein Wust aus Bookinganfragen, Auftrittsinfos und Agenturrechnungen befindet. Wenn ich meine E-Mails checke, muss ich immer unwillkürlich an meinen Vater denken, der immer noch in der Häuseransammlung lebt und kein Internet hat. Er hält es für Unsinn. Mein Vater arbeitet auch noch viel mit diesen … Dings, diese Teile aus Papier in den Umschlägen mit diesem kleinen Gemälde oben rechts …, ach ja: Briefe.

Gedankenverloren fällt mein Blick auf eine ungelesene Mail, die mich neugierig macht. Ein gewisser «Frank» hat geschrieben. Beim Lesen der Mail fühlt es sich an, als würde ein Geist der Vergangenheit meinem Computerbildschirm entsteigen, und ich bin kurz geneigt, bei den Ghostbusters anzurufen:

Hallo, alte Hupe! Schönen Gruß aus Lindlar. Wir verfolgen hier mit Interesse dein Bühnengedöns. Echt knorke, der Mist. Sag mal: Hättest du als alter Sünger Sportskamerad nicht evt. Lust, bei der Eröffnungsfeier unseres neuen Kunstrasenplatzes aufzutreten? Es gibt Bier und Bratwurst bis in die Puppen.

Schönen Gruß

Frank

Mein erster Impuls: Da kann ich nicht. An dem Tag heiratet bestimmt irgendein guter Freund in Burkina Faso. Einziger Haken: Ich habe keinen Freund in Burkina Faso, und außerdem hat Frank gar kein Datum genannt. Man nennt das wohl einen klassischen Fluchtreflex. Aber allein die Formulierung «Eröffnungsfeier unseres neuen Kunstrasenplatzes» löst eine Flut höchst ambivalenter Gefühle in mir aus. Unweigerlich taste ich nach meinen Knien. Ich spüre sie förmlich, die vielen Kubikmeter Asche, die ich mir jahrelang aus den Schürfwunden gepult habe. In den dreizehn Jahren, die ich mir für den SSV Süng im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufgerissen habe, wäre nie jemand auf die absolut sinnvolle Idee gekommen, den Ascheplatz zu einem Kunstrasen auszubauen. Ich habe mich ohnehin immer gefragt, wie man auf den wahnwitzigen Einfall gekommen ist, grobkörnige Asche als erste Wahl für den Untergrund eines Fußballplatzes auszusuchen. Das kann nur der Verblendung zweier als «Fußballexperten mit dem Schwerpunkt Infrastruktur» verkleideter Primaten geschuldet gewesen sein. Verwunderlich, dass man nicht noch auf die Idee gekommen ist, ein paar amtliche Glasscherben mit in den Bums zu mischen, damit man sich die Beine auch tatsächlich bis zu den Knochen aufreißt.

Jedenfalls hatte ich deshalb für dreizehn Jahre mein Eiter-Abo. Ein Rasenplatz wäre damals mein großer Traum gewesen. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich ein bisschen für die heutige Landjugend freue. Was kommt wohl als Nächstes? Kriegen die jetzt auch einen richtigen Arzt mit abgeschlossenem Studium, oder läuft das weiterhin wie bei uns ab: Man geht zu einem alten Schamanen im Bärenfell, der einem mit der Ebereschenrute die Windpocken aus der Fresse prügelt?

Okay. Ich übertreibe.

Ich blicke aus dem Fenster auf den Fernsehturm, der hinter den Hochhäusern des Mediaparks emporragt, und fühle mich einerseits ein bisschen geehrt, dass sie mich überhaupt einladen. Andererseits ist mir das Ganze jetzt schon unheimlich peinlich – allein der Gedanke daran, wie ich in der festlich geschmückten alten Turnhalle Gedichte vortrage. Es werden jedenfalls alle alten Bekannten dort sein, denn natürlich handelt es sich bei der anstehenden Festivität um ein Großereignis. Das hat in etwa denselben Stellenwert wie die Einweihung der Elbphilharmonie. Oder als Gerhard Richter dem Kölner Dom ein neues Fenster verpasst hat, da waren auch alle total aus dem Häuschen. Das sind kleine Revolutionen. Zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes lädt man sich da auch schon mal einen Kleinkünstler ein, der zufällig im Verein gespielt hat. Zur Feier des Tages sozusagen.

Eigentlich wollte ich ja genau mit dieser Art von Dörflichkeit nichts mehr zu tun haben. Seit Jahren bin ich stets bemüht, bestmöglich zu verbergen, dass ich ein Junge vom Land bin. Ich will einfach nicht als Hinterwäldler gelten. Auf die Frage, wo ich herkomme, antworte ich meist: «Köln.» Streng genommen stimmt das ja auch, denn so steht es in meinem Pass. Aber dass ich in meiner Kindheit nur für drei Tage in Köln gewohnt habe, in einem Krankenhauszimmer auf der Geburtsstation der Klinik an der Amsterdamer Straße nämlich, steht da nicht. So ist mein Schwindel nie aufgeflogen. Einzelne Leute hatten zwar immer Zweifel an meiner Vita, zum Beispiel wenn ich mit ihnen auf dem Balkon stand, die Schwalben tief flogen und ich dann orakelte: «Es wird wohl ein Gewitter geben.» Aber wahrscheinlich dachten sie einfach, ich wäre bekloppt.

Je länger ich abwäge, desto mehr Erinnerungspuzzleteile tauchen aus meinem Unterbewusstsein auf. Ich muss an meinen alten Freund Knolle denken und spüre einen leichten Stich. Ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Eigentlich hätte ich mich mal bei ihm melden können, aber irgendwie kam mir immer der Alltag dazwischen.

Ich erinnere mich, wie wir als Kinder stundenlang durch den Wald gestreift sind auf der Suche nach einem Knüppel, mit dem wir die Zeit totschlagen konnten. Ein gewisses Gefühl der Ruhe überkommt mich bei diesen Gedanken, denn Zeit ist etwas, das ich heute viel zu selten habe. Knapp 200 Auftritte pro Jahr in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die damit verbundenen Bahnfahrten und Hotelübernachtungen machen meinen Alltag zunehmend hektischer. Und zu Hause in Köln, wo gefühlt 365 Tage im Jahr Karneval ist, finde ich auch nur schwer zur Ruhe. Die Domplatte ist eben keine Lichtung.

Bei dem Gedanken an «meinen» Wald ertappe ich mich dabei, wie ich die alte Heimat gerade ein bisschen vermisse. Außerdem frage ich mich, warum ich es immer als Makel empfunden habe, aus diesem kleinen Dorf zu stammen. Immerhin habe ich dort die Hälfte meines Lebens verbracht. Vielleicht muss ich der ganzen Kunstrasensache eine Chance geben. Ich beschließe, die Entscheidung zu vertagen.

Knapp eine Woche später bin ich in der Sache noch keinen Deut weiter. Es ist der vorletzte Samstag im April und ich bin bei einem Bekannten in der Südstadt eingeladen. Simon ist Maler und teilt sich sein fancy Loft-Atelier mit einer Freundin, die eigentlich Maria heißt, sich aber Marianne nennt. Dabei legt sie ziemlich großen Wert darauf, dass man ihren Namen so französisch wie möglich ausspricht. An diesem Tag soll im gemeinsamen Atelier eine Vernissage stattfinden, und es gibt Hummer. Marianne hätte mich wahrscheinlich nicht eingeladen, denn sie ist nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Das liegt zum einen daran, dass ich sie immer «Mary-Ann» nenne und das Ganze so englisch wie möglich ausspreche. Zum anderen war ich bei der Einweihung des Ateliers vor einem halben Jahr in ihrer Gegenwart in eine Diskussion über die Bilder Mirós hineingezogen worden und hatte mich dabei einigermaßen unmöglich gemacht. Man befand sich gerade in einer Debatte über den tieferen Sinn der «Monochromie», als ich gefragt wurde: «Was hältst du denn als Laie von Miró?» Ich ließ mich, von der latenten Arroganz in der Formulierung etwas angestachelt, zu der zugegebenermaßen flapsigen Antwort hinreißen: «Ach, der gute alte Miró. Tolle Bilder, keine Frage. Vor allem das blaue. Aber ICH ALS LAIE würde trotzdem behaupten: Kennst du eins, kennst du alle.»

Es war mehr als Scherz gedacht, aber offensichtlich hörte der Spaß in der Runde beim Thema «Monochromie» auf. Seitdem bin ich in diesen Kreisen eine Persona non grata. Weil Simon aber ein bisschen mehr Humor hat, wollte ich der ganzen Chose noch eine Chance geben. Außerdem gibt es Hummer. Und wo es Hummer gibt, wird es bestimmt lustig.

19 Uhr 30: Ich läute pünktlich auf die Minute an der Tür, und eine stürmische Maria öffnet.

Ich: «Hallo Mary-Ann, danke für die Einladung.»

Sie: «Hallo. Ich habe dich nicht eingeladen.»

Ich: «Das stimmt. Aber dafür habe ich dir etwas mitgebracht.»

Sie: «Hm.»

Ich überreiche ihr mein Gastgeschenk, eine gänzlich blaue Postkarte, in deren untere rechte Ecke ich mit schwarzem Fineliner «Miró» gekritzelt habe. Eine selbstironische Geste der Versöhnung. Mary-Ann nimmt die Karte zwar nicht an sich, aber immerhin angepisst zur Kenntnis und knallt mir die Tür vor der Nase zu. Ich läute erneut. Wenig später kommt Simon, und ich trete ein. «Monochromie», sage ich, und er entgegnet: «Gesundheit!» Wenigstens einer mit Humor. Dafür sehe ich einige mit Hummer. Der Anflug eines schlechten Gewissens wegen der Postkarte verflüchtigt sich.

19 Uhr 32: Ich realisiere, dass ich in meinen Baggy-Jeans, dem Kapuzenpulli und der Basecap ein wenig underdressed bin. Man trägt hier durchweg Jackett oder Bluse. Und es gibt Hugo. «Hugo und Hummer» könnte auch ein Buch von Sartre sein, denke ich und fühle mich jetzt schon fehl am Platz. Aber da ich nicht vorverurteilen will, bahne ich mir den Weg zur Bar und bestelle ein Glas Hugo.

19 Uhr 34: Ich betrachte ein Bild, das durchweg in Gelb gehalten ist. In der Mitte ist ein Loch, durch das man die Ziegelsteinmauer sieht. Unten rechts steht «Marianne». Wahrscheinlich hat sie sich so darüber geärgert, aus Versehen Gelb und nicht Blau erwischt zu haben, dass sie am Ende einfach mit der Faust in die Leinwand gedroschen hat. Oder es ist gewollt. Vermutlich Letzteres. Ich trinke ein Glas Hugo.

19 Uhr 35: Ein Mann mit einer Schiebermütze aus Schlangenleder stellt sich mir als «Luc» vor. Bestimmt heißt er eigentlich Lukas. Gedankenverloren blickt er ebenfalls auf das Bild und sagt: «Das ist supercool, diese Reduktion!» Ich frage mich, wann ich das letzte Mal die Wörter «supercool» und «Reduktion» in einem Satz gehört habe. Dann trinke ich noch ein Glas Hugo.

19 Uhr 40: Ich esse noch ein Stück Hummer und trinke ein weiteres Glas Hugo.

19 Uhr 43: Maria geht an mir vorbei und zischt mir gallig ins Ohr: «Na, schmeckt der Hummer?»

Ich denke: «Hummer halt. Kennst du einen, kennst du alle.» Aber ich will kein Öl ins Feuer gießen und schweige. Und trinke einen weiteren Hugo.

19 Uhr 48: Ich gehe auf den Balkon. Draußen stehen großzügige rechteckige Blumenkübel, in denen neben einer Tomatenpflanze auch Rosmarin und Thymian wächst. Ein Pärchen unterhält sich angeregt über urban gardening. Ich höre die Formulierungen «alles bio» und «Naturnähe», während sie fasziniert an den Blättern der Tomatenpflanze herumfummeln.

«Naturnähe», denke ich und blicke vom Balkon auf den Chlodwigplatz, wo sich gerade ein hupender Autocorso durch den Kreisverkehr drängt. Hier wird so viel Feinstaub generiert, dass man aus einem Kubikmeter Luft eine Sandburg bauen könnte.

19 Uhr 50: Eine Taube kackt in den Blumenkübel, und das Pärchen kichert: «Hi hi hi, alles bio.» Ich gehe wieder rein.

20 Uhr: Ich stehe rum und trinke noch einen Hugo. Simon ist schwer zu packen, denn er wird ständig zu Marias Bildern befragt, als wäre er ihr Attaché. Um mich herum fliegen Gesprächsfetzen durch die Gegend, die darauf hindeuten, dass die meisten Gäste noch mindestens drei weitere Termine haben heute Abend. Man macht sich rar und wechselt die locations – alles andere ist provinziell: Küsschen hier, Küsschen da, «Oh, tolle Reduktion. Na, wir müssen dann mal wieder. Wir sind noch auf einer Bareröffnung eingeladen. Danach ist noch Afterworkparty.»

Spätestens jetzt merke ich, wie mich das alles unglaublich anfängt zu stressen. Da hilft auch die Tatsache, dass ich mittlerweile ziemlich betrunken bin, nicht weiter. In solchen Momenten geht mir der urbane Habitus, überhaupt die ganze Stadt, tierisch auf den Sack. Bei all dem Hummer spüre ich zudem ein schnell wachsendes Verlangen nach einer ehrlichen Currywurst mit Fritten. Mir schwirrt kurz der Gedanke durch den Kopf, dass ich mich bei der Kunstrasenplatzeinweihung in Süng sicherlich um einiges besser aufgehoben fühlen würde als hier. Nach nur einer halben Stunde verlasse ich die Veranstaltung in aller Stille, nicht jedoch ohne die blaue Postkarte an einen der opulenten goldenen Bilderrahmen zu stecken. Das sollen sie mal schön interpretieren, die Lucs und Mariannes.

Ich laufe auf dem Weg nach Hause noch zur Zülpicher Straße und esse beim Ferkulum meine Currywurst. Als ich zu Hause ankomme, hat die Wirkung des Hugos zwar leicht nachgelassen, aber ich habe trotzdem noch gut einen im Kahn. Dennoch muss ich dem Drang nach einem bodenständigen Getränk nachgeben und setze mich mit einem Kölsch auf unseren winzigen Balkon. Draußen zieht ein grölender Junggesellenabschied in Richtung Ringe, und ein weiterer hupender Autocorso feiert den Heimsieg des 1. FC Köln im Abendspiel. Ich gehe genervt wieder rein. In der Wohnung ist dieses ganze Tohuwabohu da draußen wenigstens etwas gedämpft. Einer spontanen Eingebung folgend fahre ich meinen Rechner hoch und logge mich in mein E-Mail-Postfach ein.

21 Uhr 10: Ich schreibe eine Antwortmail an Frank:

Tach, altes Haus. Danke für die Anfrage. Ich komme gerne vorbei und weihe mit euch den neuen Platz ein. Wann findet die Chose statt und wie lange soll ich auftreten? Ach ja: Ihr braucht keinen Hummer für mich zu besorgen ;).

Schönen Gruß

Jonas

Entschlossen klappe ich meinen Laptop zu. «Na, das wird ’ne Zeitreise», sage ich halblaut vor mich hin und tanke in Gedanken schon mal den Fluxkompensator meines DeLoreans.

Klingelstreiche im Niemandsland – oder: Von der Einsamkeit

Noch 13 Tage bis zur Einweihungsfeier.

Als ich aufwache, ist es Viertel nach neun. Ich brauche ein paar Minuten, um die dumpfen Schläge der Bauarbeiterhämmer vor unserer Haustür von denen, die die Hugos in meinem Kopf hervorrufen, zu unterscheiden. «Verdammtes Drecksgesöff», murmle ich vor mich hin und will mich eigentlich noch mal umdrehen. Allerdings weiß ich aus Erfahrung, dass mich die Baustelle am neu entstehenden Schulzentrum im Klingelpützpark davon abhalten wird. Außerdem beschleicht mich der Gedanke, dass ich am Vorabend eine Dummheit begangen haben könnte, die im Zusammenhang mit einer gewissen E-Mail steht. Ich stehe also auf, schlurfe in mein Arbeitszimmer und öffne den Laptop, um mich bezüglich meiner Ahnung zu vergewissern. Die Tatsache, dass Frank schon geantwortet hat, lässt keine Zweifel offen. «Verdammtes Drecksgesöff», sage ich, diesmal etwas lauter. Auf was habe ich mich da nur eingelassen?

Frank schreibt, dass die Feier am siebten Mai stattfindet. Ich habe also gerade einmal knapp zwei Wochen Zeit, mich mental auf mein Gastspiel in der alten Heimat vorzubereiten. Na, das kann was werden.

Mittlerweile hat sich zu den Hammerschlägen von draußen auch noch ein wummernder Bass gesellt, der aus der Wohnung unter uns zu mir heraufdringt. Dort wohnt Frau Schmitz, eine knapp Achtzigjährige urkölsche Frau, die gerne Karnevalslieder hört. Das tut sie nicht nur häufig, sondern auch sehr laut. Aber wer will es ihr verdenken, immerhin sind die Stimmen der «Höhner», «Paveier» und wie sie alle heißen ihre einzige Gesellschaft. Ihr Mann ist vor Jahren verstorben und sie bekommt nur alle sechs Monate mal Besuch von ihrem Sohn, der irgendwo im Ausland arbeitet. An manchen Tagen ist sie unglaublich redselig und will einem im Treppenhaus ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. In anderen Momenten reagiert sie eher schroff und abweisend. Letzteres musste ich feststellen, als ich vor ein paar Wochen nach einem Rezept für einen Lammbraten fragte. Eine gestandene Hausfrau würde ihr Wissen in Sachen Hausmannskost doch bestimmt gerne mit mir teilen, dachte ich. Also ging ich zu ihr hinunter und klingelte.

Nach einer kurzen Zeit öffnete sie die Tür.

«Ja, bitte?»

«Hallo, Frau Schmitz, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe einen Lammbraten oben auf dem Küchentisch liegen und bin bei der Zubereitung etwas ratlos. Hätten Sie vielleicht ein Rezept für mich?»

Wortlos ging sie in ihre Wohnung und kam ungefähr drei Minuten später wieder an die Tür.

«Ja», sagte sie, «musst du googeln!»

Danach blickten wir uns noch eine Weile an, bevor sie sich verabschiedete und die Tür wieder schloss. Ich meine, damals den Anflug eines schelmischen Lächelns auf ihren Lippen gesehen zu haben. Ich mag ihren Humor. Umso trauriger finde ich es, dass sie niemanden hat, mit dem sie ihn tagtäglich teilen kann. Da lebt man in einer Millionenstadt, aber das schützt kein bisschen vor Vereinsamung.

Während nun der Refain von «Viva Colonia» durch die Decke schallt, kommt mir der Gedanke, dass in der Stadt vielleicht eher die Alten, auf dem Land eher die Kinder Gefahr laufen, zu vereinsamen. Auf mich jedenfalls traf das zu, als wir damals in die Pampa zogen.

In meinem alten Heimatdorf gab es zur Zeit meiner Kindheit, also in den 90er Jahren, exakt sechs Häuser. Gut, wenn man die Ställe und Scheunen mitzählt, waren es zehn. Damit entsprach das Haus-Stall-Scheunen-Verhältnis ungefähr dem Schnitt in der Gemeinde Lindlar aus dem Jahr 1830: 582 Privathäuser, 487 Ställe und Scheunen. Natürlich hat sich dieses Verhältnis in Lindlar bis heute maßgeblich zugunsten der Privathäuser geändert. In Roderwiese nicht. Wobei in jüngerer Vergangenheit immerhin zwei «echte» Häuser dazukamen. Dafür ist aber auch einer der beiden Kuhställe extrem vergrößert worden. Wenn man ihn vertikal aufstellen würde, könnte er als Wolkenkratzer durchgehen. Das wäre allerdings schlecht für die Kühe.

Während das Bergische Land erst um 800 nach Christus von Menschen bevölkert wurde, hat die Besiedlung Lindlars noch weitere 150 Jahre gedauert. Als sich dann wagemutige Holzfäller in ihren Wildschweinlederhosen den Weg durch die dichten Wälder zu dem Ort freigekloppt hatten, der heute als Roderwiese bekannt ist, schrieb man bereits das Ende des 15. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt war gerade ein absurd mutiger Typ an Bord seines Kahns auf der Suche nach Indien. Ja, Donald Trump ist eigentlich Inder. An anderen Stellen der Erde waren schon lange zuvor Hochkulturen aufgeblüht und wieder eingegangen und hatten dabei bahnbrechende Dinge wie den Satz des Pythagoras hervorgebracht. Die germanischen Holzfäller von damals werden am Ende ihrer Schneise stehend höchstens den Satz hervorgebracht haben: «Fuck, hier sind ja noch mehr Bäume!»

Gut, wahrscheinlich sind sie ohne das «Fuck» ausgekommen, aber so in etwa wird es abgelaufen sein. Und dann hat man wohl eine kleine Lichtung geschlagen, ein paar Häuser gebaut und – das war’s. Nix los da. Und das hat sich bis heute nicht geändert. In Roderwiese und Umgebung ist derart der Hund begraben, dass ich mich nicht wundern würde, wenn man bei Ausschachtungen auf einen kompletten Hundefriedhof stoßen würde. Die meisten Besucher aus der Stadt sagen beim ersten Aussteigen aus dem Auto Dinge wie: «Schön. Aber auch bisschen still.» Dann blicken sie sich um, fragen sich, wieso sie überhaupt nichts hören, bekommen Angst, steigen schnell wieder ins Auto und flüchten weinend zurück in ihren Lärm. Wahrscheinlich sind die Presslufthämmer der Baustellen, die Polizeisirenen und das Gehupe auf den ständig überfüllten Straßen eine Art Puls für den Urstädter. Wenn dieser akustische Strom abreißt, denkt er: «Hoppala, wo ist denn mein Blutkreislauf hin?» Und zack: verwandelt er sich in einen Vampir. Da gilt es natürlich, die Stille zu meiden, was für mich ein aussichtsloses Unterfangen darstellte. Wenn man auf dem Land nicht ständig selbst für Geräusche sorgt, hören die irgendwann eben einfach auf.

Um die Winzigkeit meines Heimatorts zu verdeutlichen, kann ich berichten: Es gibt exakt EINE einzige Straße, die auch noch den Namen des Dorfes trägt und am Dorfplatz vorbei den Hügel hinaufführt. Da drängt sich natürlich zwangsläufig die alte Huhn-Ei-Frage auf: Was war zuerst da, das Dorf oder die Straße?

Wahrscheinlich begann alles mit einem Feld und einem Feldweg. Das sind die typischen Anfänge der Chroniken großer Metropolen. Bisher ist Roderwiese nur weder eine Metropole noch groß geworden. Es gibt auch keine ausführliche Chronik. Obwohl das Dorf immerhin schon über 500 Jahre alt ist, denn die erste urkundliche Erwähnung findet sich 1492. Die Holzfäller waren sehr kreativ, was die Namensgebung betrifft. Ich stelle mir den Findungsprozess so vor:

Holzfäller 1: «So, jetzt ist alles weg. Wie nennen wir den Bums?»

Holzfäller 2: «Also ich stell mir hier ’ne schöne Wiese vor.»

Holzfäller 1: «Gute Idee. Eine Wiese an einem gerodeten Platz …»

Holzfäller 2: «Genau. Aber wie kann man das zusammenfassen?»