7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

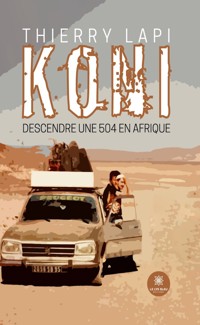

Lorsque quatre jeunes banlieusards décident de s’aventurer vers l’Afrique Noire au volant de leurs Peugeot 504, il faut s’attendre à tout. Munis de faux papiers, ils se lancent à corps perdu dans la traversée du Sahara. Cependant, leur périple se révèle infiniment plus complexe qu’ils ne l’avaient imaginé. Entre le marché noir et la contrebande d’alcool, ils affronteront les convoitises de douaniers corrompus tout en supportant un bras de fer permanent avec les sables du Sahara dont ils découvriront les splendeurs. Plongés au cœur des différentes cultures rencontrées, se jouant des multiples pièges qui les attendent, ils se perdront, se querelleront, se retrouveront… Leur amitié survivra-t-elle à cette traversée épique qui les poussera bien au-delà de leurs limites ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Thierry Lapi a exercé de nombreuses professions, chacune d’elles étant pour lui une expérience indispensable. Il enseigne le français à des mineurs isolés près de Montpellier. Son ouvrage, "Koni – Descendre une 504 en Afrique", explore les thèmes de l’aventure, du voyage, du dépassement de soi et de l’amitié.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 562

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Thierry Lapi

Koni

Descendre une 504 en Afrique

Roman

Copyright

© Lys Bleu Éditions – Thierry Lapi

ISBN : 979-10-422-3631-1

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À mes enfants Thomas et Mario,

Pour qu’ils connaissent cette histoire,

À Cristofe et Renaud,

À Fred que j’avais promis d’emmener,

Mais surtout à Salim, mon ami, mon frère

Qui ne lira jamais ce livre,

Et à tous ceux qui ont fait la piste.

Note de l’auteur

Cher ami lecteur, vous trouverez, dans ce livre, quelques photos de notre périple. Certaines sont de piètre qualité, car à l’époque, notre but n’était pas d’en faire un reportage. Jamais je n’aurais imaginé écrire ce livre un jour, encore moins publier ces quelques images encore en ma possession après toutes ces années. Tout de même, il m’a paru intéressant de les insérer dans l’ouvrage, afin de mieux en illustrer le récit. Ainsi, vous pourrez mettre un visage sur chacun de nous.

N’abaisse jamais ta garde

Quand bien même

Tout danger te semble écarté

I

« La gazette du Val-d’Oise » était le journal local qui compilait toutes sortes de petites annonces, internet n’existant pas encore. Il était distribué dès le mercredi matin : boîte à lettres, bar, cages d’escalier, boutiques… Il ne sortait pas en kiosque.

Depuis quelques semaines déjà, j’écumais copieusement les annonces pour trouver la perle rare. Jusque-là, la chance n’avait pas été de mon côté, mais je ne désespérais pas. J’attendais patiemment que le distributeur de prospectus passe déposer sa pile dans ma cage d’escalier. Trop patiemment peut-être.

Ce matin-là, je m’étais levé de bonne heure pour l’intercepter aux premières lueurs de l’aube, à la sortie du dépôt. C’était ça la bonne méthode ! Pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt ? Le lire avant tout le monde, être le premier sur la bonne affaire, le premier à appeler, le premier à baratiner un type désireux de s’en débarrasser. Oui, c’était ça, il suffisait d’y penser. J’avais bien essayé le marché d’Argenteuil le dimanche matin. J’en avais déjà vu pas mal ; berlines, breaks et même des familiales qui se vendraient là-bas un poil plus cher. Mais aucun des vendeurs ne m’avait inspiré confiance : « Aucun problème, tout marche bien ! Il n’y a qu’à tourner la clé comme ça », disaient-ils.

À chaque fois, en y regardant de plus près, je remarquais tantôt de la mayonnaise sous le bouchon d’huile moteur, tantôt un rafistolage médiocre sur certains points de rouille de la carrosserie. Les arbres qui cachent la forêt. Loin de moi l’envie de traîner des emmerdes en plein cœur du Sahara.

Le voyage commençait ici, en pleine ZUP d’Argenteuil, à 6 h du matin, par un froid glacial de décembre 1985, sous la lumière blafarde d’un réverbère de banlieue.

Quelques livreurs étaient déjà plantés devant le dépôt, attendant de charger. Les plus riches confortablement calés au chaud dans leurs voitures ; les plus pauvres à califourchon sur leurs mobylettes, soufflant dans leurs gants pour glaner un peu de chaleur et réchauffer des doigts gelés par l’hiver.

Quelqu’un dans le local alluma. L’atmosphère morose fit place à une agitation soudaine. Un gaillard costaud ouvrit la porte et salua rapidement. Il distribua des piles de journaux et des poignées de main. Chacun sa tournée. Surpris, le type me toisa :

— Mais qu’est-ce que tu fous là, toi ?

— Moi ? Je viens chercher un journal, s’il vous plaît.

— Quoi ? Un seul ? Mais j’ai pas que ça à faire, moi ! Distribuer des journaux à l’unité, manquerait plus que ça !

— Je veux bien en prendre une pile si vous voulez. Mais je ne vais rien en faire. J’ai juste besoin d’un exemplaire pour consulter les petites annonces de voitures.

— Et qu’est-ce que tu cherches comme voiture ?

— Une 504 Peugeot.

— Pour l’amener en Afrique ?

— Exactement.

Il n’avait pas prévu qu’un couillon se planterait là à 6 h pour n’en prendre qu’un. Des piles bien ficelées, ça oui, il y en avait partout. Mais un seul exemplaire ? Il finit par m’en sortir un de derrière l’imprimerie, tout juste sorti de la presse. Je sentis la moiteur du papier et de l’encre fraîche sous mes doigts. Je le tenais avant tous les autres. Le Saint Graal ! Je serais le premier à lire les annonces, le premier à appeler. Vite, la rubrique voiture. Peugeot. 504.

« Vends 504 berline GL marron clair 11 CV, 1978, 97 000 km 5 000 francs. »

Une bouffée de chaleur parcourut ma colonne vertébrale, comme un serpent chaud qui remontait jusqu’à ma nuque. Ça y est, je la tenais, je la sentais ; c’était l’affaire de l’année. Celle-là et pas une autre. Elle était à portée de main, à un coup de fil. Téléphoner. Tout de suite. Merde ! Avais-je seulement pensé à faire de la monnaie pour téléphoner d’une cabine ? Attendre le prochain train et rentrer à la maison pour appeler ? Et pour essayer la voiture, comment faire ? J’étais à pied.

Mille pensées me traversèrent la tête en même temps, je ne tenais plus en place. Téléphoner ? Oui, c’était la première chose à faire.

Je levai les yeux vers le ciel quand un détail, pourtant évident, mais auquel je n’avais pas pensé, frappa mon esprit : pouvais-je décemment appeler le propriétaire à une heure si matinale ? Et si je le dérangeais et qu’il m’envoyait promener ? Adieu la belle affaire. Il se fâcherait contre moi pour la vendre à quelqu’un de moins casse-pied. Du tact, je devais faire preuve de tact.

Non ! Il me fallait essayer. Il n’y a que le culot qui paie. Et puis, les gens bien, ça travaille ; donc, ça se lève tôt. Si c’est un lève-tard, c’est un glandeur qui a besoin d’argent et donc, un arnaqueur qui cherche un pigeon.

Je n’avais même pas pris soin de regarder les autres annonces. Je repris mes esprits, entrai dans le bar du terminus à l’angle de la gare et commandai un chocolat brûlant.

Il était six heures vingt. Je me résolus à attendre sept heures pour appeler. Sept heures, c’était la bonne heure. À cette heure-là, les gens qui travaillent se lèvent ou sont déjà debout. À sept heures, je payai mon chocolat et fis de la monnaie, puis me dirigeai vers une cabine. D’excitation, mon index dérapa sur le cadran circulaire et je dus recomposer plusieurs fois le numéro :

Merde ! Un gitan peut-être, avec son histoire de caravane, pensai-je. Mais non, les gitans vivent dans leurs caravanes et ne partent pas en vacances.

Bingo ! Un bourgeois bien loti, pas un gitan.

La journée s’annonçait sous des auspices on ne peut plus favorables. En un clin d’œil, la vie peut parfois prendre une tournure inattendue. Je piétinais depuis des semaines pour trouver une 504, et là, elle était au bout du fil. J’avais jusqu’au soir pour me préparer : retirer du liquide et trouver quelqu’un pour m’y conduire.

Salim venait d’acheter sa voiture quelques jours plus tôt à Asnières. Après une inspection minutieuse du véhicule, celle-ci lui inspirant confiance, il avait lâché 5 000 balles en billets de 10 sacs (100 francs). Je prévoyais faire de même ce soir.

Je passai dans la matinée au Crédit Lyonnais de l’avenue Marcel Cachin pour soulager mon compte d’une large part de son numéraire. C’était la première fois de ma vie que je me baladais avec une telle somme dans la poche. J’avais tout juste 20 ans et bien peu d’économies. Idem pour la conduite. Si je conduisais déjà des motos sans permis depuis longtemps, je venais tout fraîchement de réussir mon permis de conduire voiture. Je n’avais aucune véritable expérience de la conduite en solo, que ce soit en ville ou sur route. Encore moins dans des pays aussi différents que le Maroc, l’Algérie et le Niger, pour lesquels j’ignorais totalement les codes de conduite. Novice, je prévoyais allègrement de me lancer, tête baissée, sur l’itinéraire du Paris-Dakar, au volant d’un engin de ville tout juste bon à tracter des caravanes. Pure folie ! Mais on est fou quand on a 20 ans et la vie devant soi, surtout avec une belle bande de potes avec qui on a grandi et prête à tenter l’aventure.

La 504 Peugeot était un monstre de robustesse dotée d’un moteur 2 litres diesel ou essence de 11 chevaux. Déclinée sous différentes versions de 1968 à 2005, elle régna sur l’Afrique de l’Ouest pendant plus de 30 ans. Devenue mythique après avoir gagné plusieurs rallyes, le peuple africain lui-même l’adouba comme le véhicule par excellence lorsqu’elle succéda à sa grande sœur, la 404. Les Africains ne s’y étaient pas trompés : une mécanique simple et solide capable de se jouer des sables comme de la boue. Véritable char du désert, aujourd’hui gouffre d’émissions de gaz à effet de serre, elle fut le rêve d’une génération d’Africains désireux d’abandonner la traction animale. Et c’est sur ce rêve-là que ma bande de potes et moi projetions d’aller surfer. Les Peugeot, reines de l’Afrique d’une époque, sont désormais détrônées par les Toyota.

J’allais directement chez Salim, ou plutôt chez son père puisque nous habitions encore tous chez nos parents. Je sonnai. Assia, sa belle-mère d’une cinquantaine d’années, m’ouvrit la porte.

J’ouvris la porte sans frapper. Salim était à son bureau et se retourna d’un coup.

Pétard du matin, pas bien ! Fidèle à ses habitudes, Salim ne pouvait démarrer sa journée autrement qu’avec un bon joint.

— Ah ouais, elle a l’air bien ! Vas-y, fonce.

Salim était l’unique mâle d’une famille kabyle pour laquelle la France avait respecté son contrat. Son père occupait un bon poste à la mairie de Paris qui lui permettait d’élever sa nombreuse famille : sept enfants, ça faisait beaucoup de bouches à nourrir. Sa mère était décédée alors qu’il avait huit ans. Peu après, son père avait fait venir du bled une femme qu’il avait épousée en secondes noces pour l’aider dans sa tâche. Élevé au milieu de toutes ces femmes, Salim en avait gardé une misogynie peu commune.

Lors de sa conception, son père avait sûrement culbuté sa mère sur une Cocotte-Minute, car il était en ébullition permanente. Toujours au courant de tout, fouinant dans tous les coins à la recherche d’un scoop à colporter, certains l’avaient surnommé « France soir ». Une vraie tête de série ! D’une spontanéité doublée d’un baratin à toute épreuve, il s’inventait mille vies selon le degré de crédulité de son interlocuteur. L’incroyable, c’est que plus c’était gros, mieux ça passait. Étudiant en médecine, joueur de hockey au Canada, pilote d’hélicoptère… Il débitait ses bobards avec un tel aplomb qu’il était impossible d’en douter. Sa fréquentation nous avait appris à ne juger l’autre que sur ses actes, jamais sur ses paroles. Viré du collège à seize ans, il n’avait aucun diplôme et ne travaillait que quand ça lui chantait sur de très courtes périodes, dans l’animation essentiellement. Un instable dans l’âme.

Il m’accompagna jusqu’à la zone pavillonnaire de Frépillon, petite ville près de Pontoise : quartiers pavillonnaires huppés pour cadres moyens et supérieurs de la grande banlieue parisienne. Ça sentait le propre et la bonne famille. Des pavillons bien rangés derrière des clôtures en dur, du gazon bien tondu et des gens bien à l’abri dans le confort d’un foyer douillet.

Je fus accueilli par un quarantenaire, comme je me l’imaginais. Propre sur lui, langage soigné, meubles cossus et maison bien tenue. D’emblée, je sus que je pouvais négocier. Grappiller quelques centaines de Francs, c’était toujours ça de pris. Quelques billets de plus ou de moins pour une famille comme celle-ci, s’en rendrait-elle seulement compte ?

Elle était comme je l’imaginais : impeccable ! Il fit tourner le moteur, qui l’était tout autant. Il n’y avait rien à redire… Cependant, acheter au prix initial me dérangeait, même si elle les valait largement. Il me fallait baisser le prix. Mais sur quels arguments ?

On retourna dans la maison tandis que j’étais bien embêté pour trouver un angle d’amorce à ma négociation.

Le téléphone sonna :

C’était cuit pour tenter de baisser le prix. Je devais conclure l’affaire rapidement vu le nombre de types qui comme moi la voulaient ; je n’étais donc pas en bonne posture pour négocier.

Tentant le tout pour le tout, je sortis 4 000 francs de ma poche, comptai chaque billet en les posant un à un sur la table. M’arrêtant à 4 000, j’annonçai enfin mon prix. Il se mit à rire. Nous n’étions pas du même monde.

Je lui racontai notre projet. Je lisais dans ses yeux tout l’intérêt qu’il portait à ma future aventure. Je sentis qu’il voulait y participer aussi, à sa façon. Et sa façon m’arrangea parfaitement quand je le vis ramasser la liasse de billets sagement déposée sur la table. Il me tendit les clés et barra la carte grise. Il avait accepté mon prix sans discuter.

Cette fois, c’était sûr : je partais. Quelles palpitations je ressentis ! Cette simple petite clé posée là, sur la table, m’ouvrait toutes grandes les portes de l’aventure. Et quelle aventure ! L’infini des espaces sahariens réservés seulement aux initiés : René Caillé, Théodore Monod, Saint-Exupéry, Monfreid et pourquoi pas Lawrence ! Moi aussi, j’allais vivre une grande aventure. Moi aussi, j’aurai quelque chose à raconter à mes enfants quand je serai vieux.

Poignée de main, au revoir et bon voyage, je m’installai enfin au volant du monstre pour contempler un instant le capot démesuré à travers le pare-brise. Dieu qu’elle était grosse cette bagnole, comparée à la 205 de l’auto-école, seule voiture que j’eusse jamais prise en main jusque-là ! Je tournai la clé, le moteur démarra et j’accélérai un grand coup. C’était parti ! Sans assurance, bien sûr.

Un tel voyage ne s’improvisait pas. Il nécessitait un minimum de garantie au niveau mécanique, car une pièce pouvait lâcher à tout moment. Compter se fournir en pièces de rechange en Algérie était risqué, le pays étant mal approvisionné. Depuis l’ère Boumédiène, le pays avait tourné le dos à l’ancien colonisateur et son économie de marché pour se tourner vers l’Union Soviétique. Le pays tournait au ralenti et peinait même à se fournir en produits de première nécessité. Si on y trouvait certains produits en abondance, d’autres faisaient cruellement défaut. C’était si aléatoire qu’il valait mieux ne compter que sur soi.

Pour pallier toute panne éventuelle, quelle qu’elle soit, nous devions amener un stock de pièces conséquent : moteur, alternateur, démarreur, radiateur, boîte de vitesse, optiques… En fait, nous devions quasiment emporter une voiture de rechange, à l’exception des éléments de carrosserie, trop encombrants.

Un investissement plutôt qu’une dépense inutile, car toutes ces pièces se revendaient plus cher en Afrique noire.

Par bonheur, notre convoi devait compter cinq véhicules. Une juste répartition ne serait encombrante pour personne. Seul le moteur présentait un problème, par son poids et son volume. Renaud s’en était chargé. Français du continent par son père, mais corse par sa mère, ses parents avaient divorcé quand il avait dix ans. Depuis, il vivait seul avec sa mère. D’un tempérament nonchalant, calme, affable, toujours de bonne humeur et prêt à rendre service, il stabilisait le groupe. À l’issue de son CAP de charcutier, quelques années de travail chez Olida, le numéro 1 de la charcuterie industrielle de l’époque, l’assuraient de toucher les ASSEDIC pour quelques années encore.

Renaud allait conduire la Peugeot !

« Tu t’appelles Renaud et tu conduis la Peugeot ! » Que ce soit en Algérie ou en Afrique noire, ce jeu de mots nous faciliterait bien des passages de police.

II

Bien loin encore des sables d’Afrique, le voyage débutait par une longue liste de préparatifs à faire méthodiquement.

Nous nous étions donc réunis à Saint-Gratien dans la maison de famille de Cristofe. Si chacun de nous avait rencontré l’autre séparément pour discuter du voyage, le quatuor se réunissait pour la première fois.

Salim, Cristofe et moi habitions la même cité, le même escalier depuis l’enfance. Nos familles se connaissaient bien, nous faisions les quatre cents coups ensemble depuis notre plus jeune âge. Renaud habitait la cité d’à côté, juste une rue à traverser. Nous avions usé nos culottes sur les bancs de la même école primaire, fréquenté les mêmes bistrots et chapardé dans les mêmes magasins. Entre nous, la confiance était totale.

Salim, Renaud et moi tournions un peu en rond quant à la marche à suivre. Certes, l’achat de la voiture demandait un maximum de discernement pour éviter d’investir sur une épave. Mais il s’agissait juste d’un achat.

Plus compliquée se révélait la suite des opérations, faite d’une multitude de petits achats dans des endroits très divers. Pièces de rechange, outils, cartes grises, carnets de passage en douane, bidons vides, habits usagés, Sintofer, batterie de cuisine, petits cadeaux pour graisser des pattes… La liste donnait le tournis et nous ne savions par où commencer.

La maison du père de Cristofe était comme un grenier sorti tout droit d’un roman. Sa famille se composait d’une fratrie de six garçons dont il était le cadet. Leur mère avait été emportée par une leucémie fulgurante quelques années auparavant. Son décès avait secoué toute la cité, tant cette femme était appréciée pour sa bonne humeur et sa douceur. Institutrice en maternelle de métier, la plupart d’entre nous l’avaient eue comme maîtresse. Une femme d’une grande beauté avec des yeux verts et des cheveux noirs très longs et fins, dont la forte stature trahissait les nombreuses grossesses. Toujours habillée de robes longues et amples, des tas de bracelets cliquetant à chaque mouvement autour de ses poignets, sa sérénité et sa prestance la rendaient unique. Par contraste, les femmes de notre petit monde de HLM de banlieue étaient toutes coiffées de la même mise en plis, véritable standard de la femme des années 70/80.

Son père était artiste peintre dans l’âme. Fils d’une famille bourgeoise de banlieue, il peignait depuis sa jeunesse. Ses thèmes avaient évolué pour se focaliser essentiellement sur deux choses : les bohémiens et la banlieue. Son style de peinture collait parfaitement avec les descriptions de Blaise Cendrars quand il traitait de la Zone. Les murs de la maison se couvraient d’une seconde tapisserie : des portraits de manouches, des scènes de camps de gitan aux roulottes fatiguées, des montagnes de pneus, des casses de voitures… Mais aussi ces paysages glauques et froids à toutes les ZUP : des citadelles de béton percées de trous béants, réduites à leur plus simple expression. Dans la cité, personne ne comprenait ce style de peinture. Mais pourquoi peignait-il des trucs aussi peu dignes d’intérêt ?

Côté professionnel, son père possédait la plus petite société de taxis parisiens : trois véhicules. Les deux revenus suffisaient à faire vivre la famille qui passait, non à tort, pour la plus originale qui soit.

L’été, la famille partait à la découverte du monde avec le Peugeot J7 aménagé en camping-car. D’Irlande, du Maroc, ils ramenaient des photos d’un style de voyage qui me faisait rêver : partir dormir n’importe où, sans savoir où on va, qui on va rencontrer…

Leurs récits réveillaient en moi cette atavique âme de nomade qui repose au fin fond de chacun d’entre nous comme un vieux rêve assoupi.

Au décès de la mère, la famille quitta la cité après dix-sept ans passés dans cet immeuble de la ZUP sud d’Argenteuil pour s’installer dans la maison familiale de Saint-Gratien.

De cette maison sur 3 niveaux, autrefois bourgeoise, mais toujours meublée à l’ancienne, émanait une atmosphère décatie et très personnelle. Les œuvres du père, placardées sur tous les murs, révélaient enfin leur pouvoir hypnotique. Mobilier campagnard en bois massif, bibliothèque de livres reliés, pas de télévision… Qu’il nous semblait loin, le formica de nos univers quotidiens !

La palme revenait au croquis d’un constat d’accident de voiture affiché dans l’entrée de la salle à manger. Celui-ci indiquait les angles du véhicule impliquant ou non la responsabilité du conducteur. L’avant et le droit en rouge, l’arrière et le gauche en vert. Ce dessin était placé là où nos parents auraient mis un Poulbot de Montmartre, déroulé sur fond de velours noir. À nulle autre comparable, cette maison était une caverne aux mille surprises.

Pour l’heure, nous devions mettre en place une marche à suivre, un programme d’actions pour mener à bien notre projet.

À quoi je répondis :

Le ton montait à mesure que le temps passait et que rien n’avançait. On s’en rendait compte. En fait, nous tournions en rond.

Cristofe, qui nous regardait sans mot dire, prit soudain la parole :

Et voilà, c’était dit ; aussi simple que ça.

Ces idées désordonnées, Cristofe les aligna toutes sur une feuille de papier. Il les lista ensuite dans l’ordre d’exécution. Enfin, on se les répartit selon les aptitudes de chacun. Et finalement, on fixa la date de notre prochain conseil.

Ça prenait forme ; le cap semblait enfin fixé. Dans un groupe, il faut toujours une personne dotée d’une vision globale capable de synthétiser les différentes énergies, elles convergent ainsi positivement pour voir aboutir le projet commun. Pas un chef, mais un leader qui fait l’unanimité par son charisme et son aptitude à prendre les bonnes décisions aux moments opportuns.

Cristofe était celui-là. Dans sa prime jeunesse, leur oncle maternel, un personnage des plus excentriques, emmenait toute la fratrie vendre des glaces aux touristes sur les plages de La Baule en été. Glacière en bandoulière, les gosses arpentaient la plage sous un soleil cuisant. Mais, en fin de saison, ils en revenaient pleins aux as. Il s’était forgé une solide expérience du voyage dans les Kibboutz israéliens et dans les fermes irlandaises, où il avait travaillé comme berger. Une force de caractère en acier trempé, capable d’affronter n’importe quelle galère sans jamais se démonter. Ne rien lâcher, coûte que coûte aller de l’avant sans se laisser démonter par les pertes matérielles, telle paraissait être sa devise.

Il descendait un véhicule en Afrique pour la troisième année consécutive. L’année précédente, il s’était lancé dans le convoyage avec cinq véhicules à son nom, trois 404 et deux 504, offrant gratuité du voyage aux chauffeurs (dont Salim et Renaud) en échange de leurs talents de pilote. Mais ce voyage n’avait que moyennement marché : trop de choses à gérer, d’épreuves à surmonter, de soucis à esquiver pour, au final, un gain certes non négligeable, mais peu rentable compte tenu du risque encouru.

Cette fois-ci serait différente. L’itinéraire déjà. Non pas le Tanezrouft, mais le Hoggar. Passer non par le Mali, mais par le Niger. Et, ces pistes-là, aucun de nous ne les connaissait. L’inconnu s’offrirait à nous peu après notre entrée en Algérie.

Outre les bagages personnels et ceux destinés au marché noir, nous avions « collectivisé » l’achat des incontournables. Dans cette répartition, le plus malheureux fut Renaud, car il écopa du moteur. Un moteur de 504, c’est un truc énorme qui pèse son quintal : impossible de le déplacer une fois calé. Et de la place, il en prend, surtout dans une berline. Sans compter l’odeur de graisse et les coulées d’huile moteur qui trouvent toujours un orifice pour se répandre, comme un corps qu’on aurait découpé.

Salim devait trouver une batterie de cuisine et les pièces moteur, de l’alternateur à la colonne de direction, sans oublier les pare-brise avant et arrière.

Cristofe devait l’épauler dans cette tâche, plus assurer la coordination de l’ensemble tandis que je me voyais affecté aux plaques de désensablage, outils mécaniques et à la rédaction des carnets de passage. Par le plus grand des hasards, je trouvai facilement des plaques chez un métallier dans ma rue ; des plaques de l’armée qu’il me découpa au chalumeau dans le sens de la longueur feraient très bien l’affaire, avec une pelle de charbonnier dénichée à la brocante du marché d’Argenteuil pour le sable.

Cependant, c’était plus complexe pour les pièces mécaniques. De ce côté-là, le voyage et ses préparatifs n’avaient rien d’exotique.

Ça commençait par sentir le cambouis et l’huile de vidange ; ensuite, il fallait visiter les garages crasseux et les casses tenues par des Manouches aux tronches patibulaires sur la RN 192, au niveau de Sartrouville. Il fallait au départ une bonne dose d’abnégation pour accepter de se plonger, en plein hiver, dans cet univers de voitures défoncées, empilées comme des cathédrales fantomatiques parmi toutes sortes de débris ; un véritable cimetière métallique, peuplé de cadavres accidentés que des vautours dans notre genre décharnaient chaque jour un peu plus.

Les pieds dans une gadoue gorgée d’huile et de gasoil, j’accompagnais parfois Salim pour arpenter les casses, à la recherche des pièces qu’il nous fallait démonter nous-mêmes.

La mécanique en plein hiver n’a rien de réjouissant : le froid vous crispe les doigts et engourdit vos membres. Le contact avec le métal gelé est des plus désagréable pour les mains ; vous ripez sur un boulon et c’est l’entaille assurée : le sang qui coule d’une plaie couverte d’une graisse noire et dégueulasse. Désinfecter ? Se laver les mains ? Partout de la crasse et de l’eau glacée, si encore il y en a. S’essuyer avec un chiffon déjà passé de mains en mains, rien de mieux.

Renaud avait trouvé un moteur qui tournait dans une casse. Qui tournait, ce détail avait son importance, car c’était prendre un risque que d’acheter un moteur sans l’entendre ronronner. Son bruit livre bien des secrets aux oreilles fines. La voiture, accidentée de l’arrière, venait de rentrer et le casseur semblait à court de liquidité. 700 francs pour un moteur en état : à saisir.

Armés de courage, Renaud, Salim et moi avions revêtu nos habits de mécano pour le sortir de sa coquille. Le casseur nous avait prêté sa chèvre, mais pas d’outils. Méfiant le type.

On sortit le moteur en une journée et on l’installa à la place des sièges arrière de la 504 de Renaud, d’où il ne devait plus bouger jusqu’en Afrique noire. Une idée géniale, puisqu’en cas d’accident, les cent kilos du moteur l’écraseraient contre le volant ! De mon côté, j’en profitai pour acheter des accessoires moteur pour pas grand-chose.

Ce travail nous retint jusqu’à une heure avancée, car nous ne voulions pas y revenir le lendemain. Contents d’en avoir fini avec ça, nous avions décidé d’aller manger à la cafétéria d’Euromarché à Sartrouville.

Après un bon steak frites, je proposai de faire un tour au rayon outils avant la fermeture du magasin. Lots d’outils pas chers, mais la brocante du marché d’Argenteuil restait tout de même la meilleure option. Tout de même, je remarquai une pince-étau capable de coincer n’importe quel écrou. Cristofe l’avait dit : « N’oublions pas la pince-étau ». Mais elle était trop chère. Alors, d’un geste rapide en me retournant, je calai le carton d’emballage dans le dos de mon jean au niveau de la ceinture. Mes deux amis ne s’étaient rendu compte de rien : no stress pour eux.

Je pris un coca et des chips pour passer aux caisses. Trois types habillés et crados comme des casseurs sortant sans rien acheter ? Ça semblerait trop louche.

À la caisse, je remarquai deux types de l’autre côté des achats qui discutaient l’air de rien et s’attardaient avec nonchalance. Non, je n’avais pas pu être repéré, mon geste avait été trop rapide. J’étais sûr de mon fait. Trop sûr. Plutôt que de faire demi-tour, dans le doute, et de remettre la pince à sa place, je décidai de braver l’adversité. La caissière passa les boissons, je payai. Quand, avec une assurance qui frisait l’inconscience, je me dirigeai vers la sortie, les deux types m’emboîtèrent le pas.

Merde, j’étais fait ! Mais quel con ! Je n’en perdis pas pour autant ma belle assurance.

L’idée de courir me traversa l’esprit. Mais Renaud et Salim, qui ne comprenaient rien à la scène, n’auraient pas suivi. Et tout serait retombé sur eux.

Ils m’emmenèrent dans une salle qui servait de débarras. La discussion prit une tournure à laquelle je ne m’attendais pas.

Je n’avais pas le choix. Je payai la pince étau deux fois son prix. Une fois à la caisse avec un ticket, une deuxième fois en liquide de la main à la main. Les ripoux !

III

Les préparatifs filaient bon train et nos étoiles s’alignaient petit à petit pour prendre le chemin du départ. Il nous fallait encore faire un détour par l’Allemagne.

À son retour de voyage, l’an passé, Salim avait eu pour compagnon de vol un allemand du nom de Toffist. Tous deux fortement portés sur la chopine, ils s’étaient très bien entendus pour commander à boire ; et remettre ça… L’alcool déliant les langues, Salim fut particulièrement attentif au discours de son ami d’un jour. Celui-ci prétendait que vendre au Niger n’était pas rentable. Lui vendait au Cameroun, bien plus cher. À l’en croire, le prix de vente des voitures gonflait de 30 à 50 % en Afrique centrale.

Le seul problème était d’y parvenir. L’Afrique de l’Ouest est séparée du centre par deux pays : le Nigéria au sud, le Tchad au nord. Si les pays de l’ouest n’exigent aucune formalité particulière pour entrer avec une voiture, ceux du centre demandent un carnet de passage en douane. C’est une caution laissée dans le pays d’origine contre un carnet à souche. Tamponné à l’entrée d’un pays, il doit l’être à nouveau à la sortie. Si le tampon de sortie manque, c’est que vous avez vendu votre véhicule. Le pays lésé réclame alors la caution. La France fixait celle-ci à 5 000 francs, le prix du véhicule. Une somme bien trop élevée qui faisait qu’aucun Français ne vendait en Afrique Centrale.

Salim avait réussi à nous convaincre qu’il avait découvert un nouvel Eldorado. « Laissons les transitaires faire leurs habituelles affaires à l’ouest et réservons-nous l’Afrique Centrale ». Quelques jours auparavant, j’avais vu le magnifique film de Werner Herzog « Aguirre la colère de Dieu » au cinéma. La folie des conquistadors appâtés par le gain, prêts à se lancer dans l’aventure la plus folle de tous les temps à travers un continent inconnu, bravant mille dangers, naviguant sur un fleuve aux interminables méandres, affrontant les maladies… Tout ça parce qu’ils s’étaient laissé dire que là-bas, l’or se ramassait à la pelle.

Là-bas, les voitures se vendaient mieux… Suivant les conseils de Salim et connaissant pourtant sa réputation de bonimenteur, nous aussi nous nous étions laissé dire que là-bas…

Le Nigéria pâtissait de la plus mauvaise des réputations : faux flics, racket de voyageurs, exécutions sommaires dans la rue… Éviter ce pays faisait l’unanimité.

Pour rejoindre le Cameroun, il fallait donc passer par le Nord, au Tchad, en contournant le lac du même nom. Cette piste, non balisée, peu fréquentée et exposée à une très forte chaleur, avait la réputation d’être très périlleuse.

Toffist avait un plan pour les carnets de passage en douane. Il en achetait de vrais faux via une filière qu’il tenait secrète. Le carnet coûtait 500 francs, mais permettait d’en gagner beaucoup plus. Complètement bourré, il avait laissé ses coordonnées à Salim qui venait de reprendre contact avec lui. L’info s’avérait fiable puisqu’il nous invita chez lui, à Heidelberg, pour en acheter quatre.

Le type s’était présenté comme professeur de psychologie de la prestigieuse université d’Heidelberg, rien de moins ! Difficile d’y croire de prime abord, mais Salim, lui-même maître dans l’art de raconter n’importe quoi, semblait si sûr de son contact qu’il sut nous convaincre de tenter l’aventure.

Début décembre, nous partions tous les quatre pour l’Allemagne au volant d’une vieille DS prêtée par le père de Cristofe. À mi-chemin, la DS donnait déjà des signes d’essoufflement : les cardans souffraient, émettant par intermittence des cliquetis nous faisant craindre le pire.

Nous arrivâmes finalement de nuit à la douane du pont de Kehl.

Le douanier de service nous dévisagea d’un regard franchement méprisant depuis la vitre de son poste de garde. Que pouvaient bien venir faire ces quatre voyous de Français dans son pays tiré à quatre épingles ?

Aucun de nous ne parlait allemand et lui ne parlait rien d’autre que sa propre langue. Quand il ouvrit la bouche pour nous demander nos papiers, je me crus en plein dans le film : « La grande vadrouille ».

Tous les quatre, nous mettions les pieds en Allemagne pour la première fois. Visiblement, nos têtes ne lui inspiraient rien de bon. De son côté, l’Allemand fit honneur à sa réputation quand il fit le tour du véhicule pour pointer toutes les anomalies. Entre autres, le clignotant arrière gauche qui pendouillait et ne fonctionnait pas. Il nous fit signe que nous ne pouvions pas passer comme ça. En bon chauffeur de taxi, le père de Cristofe disposait toujours d’une boîte d’ampoules de rechange dans le véhicule. Le maintien du clignotant fut réalisé avec un peu de scotch.

Le douanier secoua la tête de droite et de gauche d’un air dégoûté, mais ne put rien faire de plus que de nous laisser passer. Pour couronner le tout, le cardan qui s’était tu depuis quelque temps, cliqueta de nouveau. Trop tard, la DS filait.

Toffist nous reçut dans la nuit. Le type, la quarantaine accusant le coup de trop nombreuses bitures, était visiblement très content de nous recevoir. On s’installa comme on put dans nos sacs de couchage sur le sol du salon pour dormir d’un sommeil bien mérité.

Le lendemain, nous fûmes réveillés par un enfant de deux ans. Un joli blond plein de vie qui ne tarissait pas d’éloges devant son bel arbre de Noël. Apparut ensuite sa jolie maman, bien plus jeune que notre hôte, qui suspendit nos quatre bouches bées à son sourire angélique. Ce type devait avoir de sérieux atouts, car le contraste physique entre les deux était presque choquant. Quelle femme agréable, gentille et d’une finesse de traits typiquement allemands ! Malheureusement pour nous, qui aurions volontiers fait sa connaissance, elle ne parlait pas un mot de français. Elle nous prépara un petit-déjeuner teuton, avec saucisses et charcuterie…

Nous passâmes la matinée à discuter de la piste. Pour moi, la chose était entièrement nouvelle ; mais la piste du Hoggar l’était tout autant pour les trois autres. Sans parler de celle du Tchad, très peu empruntée. Nous posions mille questions à Herr Toffist, plus prolixe à mesure qu’ils descendaient les verres de blanc. Penché sur la carte Michelin, il nous indiquait les points cruciaux :

« Ici c’est Ghardaïa, la porte du désert. C’est parfait pour se retaper avant d’attaquer la piste. Et si tu veux faire repeindre ta voiture, tu vas chez Moustache : il travaille bien et pas cher ». « Bien et pas cher » deux mots qui sonnèrent bien aux oreilles de Cristofe qui comptait justement faire repeindre sa 504 sur la route.

C’est là que j’entendis pour la première fois le nom de Laoni. Il s’agissait d’un massif de dunes et de cailloux particulièrement difficile après Tamanrasset. Mais aussi celui des gorges d’Arak dont les pierres parsemant la piste paraissaient taillées comme des lames de couteaux, des oasis verdoyantes de Taghit, des 7 collines de Metlili, du Mausolée du Moulay Hassan dont il faut faire sept fois le tour pour s’attirer la bénédiction… Émerveillé, songeur, effrayé et admiratif, je l’étais tout à la fois. J’écoutais donc Herr Toffist sans trop savoir si nous avions affaire à un connaisseur ou s’il se foutait royalement de notre gueule.

Après tous ces discours évocateurs, nous en vînmes enfin au but de notre présence ici :

En sortant de sa petite maison, je jetai machinalement un œil sur sa boîte à lettres. Il s’appelait bien Toffist.

Après un déjeuner dans une Gasthaus, nous prîmes la direction d’Heidelberg, une très jolie ville médiévale accueillant l’une des plus anciennes universités d’Europe.

Cette balade fut fort enrichissante sur les plans culturels, historiques, mais aussi spiritueux, si bien que Toffist, improvisé guide pour l’occasion, finissait par nous répéter toujours les mêmes choses. L’alcool parlait à travers lui ; seul Salim le suivait toujours. Nous n’étions pas là pour ça et, à mesure que le temps passait, Cristofe, Renaud et moi échangions des regards dubitatifs. Sans mot dire, on se comprenait. Ce type nous menait-il en bateau en s’écoutant ainsi parler ? Nous faisait-il partager son amour pour cette ville, dont le statut de professeur en faisait le digne représentant ?

À la tombée de la nuit, nous prîmes enfin le chemin de l’université. Devant l’entrée, il demanda à Cristofe de s’approcher de la barrière, sortit une clé de sa poche et l’enfila dans une serrure.

Je la vis soudain s’élever dans les airs en même temps que tous mes doutes à son égard. Nous nous regardâmes tous les quatre, visiblement impressionnés. C’était vrai ! Ce type-là n’était pas un pipeauteur ! Salim avait eu du flair, et du bon.

L’impression s’accentua quand nous traversâmes des bâtiments aussi vieux que ceux du château d’Écouen, des couloirs faits de bois reluisants et sentant la cire d’abeille. On se serait cru dans un musée. Après une longue marche dans les couloirs, la surprise atteint son comble quand il nous arrêta devant une porte que François Rabelais lui-même aurait pu franchir. Sur cette porte, on pouvait lire ces mots :

« Professor TOFFIST Fachbereich Psychologie. »

Le même nom que sur la boîte à lettres !

Installé à son bureau, il sortit une pile de feuillets imprimés sur du papier légèrement gaufré. Par transparence, on distinguait les initiales de la RFA. Les caractères, les couleurs, le graphisme, tout était parfait. Nous n’avions jamais vu de carnet de passage en douane auparavant, mais, pour sûr, celui-ci faisait vrai. Il prit une dizaine de feuillets par carnet, y mit à chaque fois la couverture et la page de garde et agrafa le tout. 500 francs chacun posés sur la table, une poignée de main et il nous quitta comme ça, sans même nous raccompagner, car il avait du travail en retard. Il nous assura que la barrière se lèverait automatiquement dans le sens de la sortie.

On ne le revit plus jamais.

Sur la route du retour, la discussion tourna autour de l’énigmatique Toffist. Le type avait une jolie femme, bien plus jeune que lui, un enfant en bas âge, un poste important dans une des plus grandes universités du monde doublé d’un salaire conséquent. Qu’avait-il besoin de se risquer sur les pistes africaines au volant d’une poubelle, muni de faux papiers ?

Une discussion philosophique s’engagea sur la multiplicité des facettes du genre humain et son incapacité à se satisfaire. Cet homme jouissait de tout ce dont nous rêvions. Pourtant, ça ne lui suffisait pas. Il ressentait encore le besoin de se mettre en danger : devant la loi avec des documents bidons, en laissant sa jolie femme seule un peu trop longtemps, en entreprenant une aventure périlleuse. Pour nous, le fin mot de l’histoire était là : l’Aventure.

Dans la vie de cet homme, tout était en place. Finalement, il n’était qu’un fonctionnaire au service d’un ministère. Salaire fixe, crédit sur sa maison, vacances à dates fixes, peut-être des pensions à payer d’un premier mariage, une évolution de carrière toute tracée sur la grille d’une convention collective. Un vrai tunnel avec bien peu de piment. De quoi parvenir aux portes de la mort après une vie sans encombre et sans risque.

Que valait une vie sans incertitude ? Une vie tracée à l’avance ? Une vie d’assureur ? Non, ce type suspendait sa vie pour se lancer dans un projet hasardeux demandant une attention de tous les instants. Éprouvant ce vertige, il donnait le meilleur de lui-même. Cette aventure que la plupart des hommes supporteraient comme un chemin de croix, il la vivait comme un souffle de liberté, un frisson vital. Sa façon à lui d’échapper pour un temps à sa condition humaine. Au diable sa chaire, sa petite vie bien huilée pourvu que deux mois dans l’année, il revête la peau du nomade supportant chaque jour l’entière responsabilité de ses actes. Là seulement, il se sentait vivant.

Nous convînmes qu’il existait plusieurs catégories d’êtres humains. Il y avait ceux qui s’enfermaient dans une vie pour ne plus jamais en sortir ; ceux qui s’en construisaient une pour en changer ensuite, avec bonheur ou pour leur plus grand malheur. Ceux encore qui la construisaient au jour le jour, sans jamais chercher à s’établir. Et puis les indécis, oscillant entre chacune d’elles sans jamais parvenir à se fixer.

Herr Toffist quittait donc régulièrement sa situation honorable et son adorable femme pour aller s’encanailler sur les pistes sahariennes. Chaque hiver, il s’offrait une parenthèse dans sa vie, comme une soupape de décompression lui permettant de tenir le reste de l’année.

Sur le chemin du retour, il vint à l’idée de Cristofe de profiter de l’opportunité qu’offrent les autoroutes allemandes et de pousser la DS à fond sur la voie rapide, où la vitesse n’est pas limitée. Il cala la DS sur la voie la plus à gauche et se mit en fond de quatrième. Le compteur indiqua rapidement 160 puis 170. Nous étions près d’atteindre les 180 km/h, alors que la voiture en avait encore sous le capot. Quelle machine, la DS ; voiture présidentielle par excellence, qui valut même une jambe dans le plâtre à ce bon et brave Jacques Chirac.

Mais le sort ne nous le permit pas : une plaque de métal venue d’on ne sait où s’abattit sur le pare-brise, obstruant complètement la visibilité. La surprise fut totale, on n’y voyait plus rien. Cristofe tourna la tête pour fixer la barrière de sécurité latérale et leva aussitôt le pied. Par bonheur, nous étions seuls sur cette autoroute en cette nuit d’hiver. La vitesse tomba rapidement ; dès que la DS franchit la barre des 100 km/h, un fou rire nous prit qui ne nous lâcha plus jusqu’à l’arrêt complet de l’auto sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce n’était rien, juste l’attache avant du capot démesurément long de la DS qui venait de céder sous la pression du vent. Un bout de fil de fer trouvé sur le bord du bitume nous permit de repartir sans problème.

Les carnets de passage étaient tous vierges. Il nous fallait encore les taper. Par bonheur, j’avais un jour ramassé une machine à écrire dans les encombrants de mon immeuble. Je ne m’en étais encore jamais servi, mais je savais qu’un tel objet se révélerait utile un jour. Et ce jour était enfin arrivé. J’avais pris les quatre cartes grises pour m’enfermer quelques jours dans l’appartement vide de ma grand-mère. Afin d’économiser une dépense non négligeable, Cristofe n’avait pas cru bon de mettre la carte grise à son nom. Une décision très risquée au regard des emmerdes qui devaient suivre. Sa voiture restait donc au nom de l’ancien propriétaire.

Installé dans la salle à manger de l’appartement, j’avais entrepris de taper les dix feuillets de chacun des carnets. L’appartement n’était pas chauffé et nous étions en plein hiver. Je compris vite que ce serait trop long. Je calculai qu’à taper une page après l’autre, j’en avais au moins pour la semaine. Le froid qui engourdissait mes doigts n’arrangeait rien. Je devais trouver une solution pour aller plus vite.

Du papier carbone intercalé entre deux feuilles me permettrait de taper deux fois plus vite. Un rapide essai me permit de conclure que mon idée fonctionnait bien. Et si je tapais cinq fois plus vite ?

J’intercalai alors quatre feuilles de carbone pour en taper cinq en une fois. Ce stratagème me permit de taper tout en deux jours avec seulement six tasses de café et quelques fautes de frappe que je ne pouvais plus rattraper. Un record !

Mais le mieux est l’ennemi du bien. Je n’avais même pas pris la peine de vérifier si, avec cinq feuillets, ça fonctionnait aussi bien qu’avec deux. Le problème vint de l’épaisseur des feuillets enroulés autour du rouleau ; car si je tapais au bon endroit sur le feuillet extérieur au rouleau, les feuillets intérieurs prenaient de plus en plus d’écart, si bien qu’ils étaient illisibles dès le troisième.

Je ne m’en rendis compte qu’une fois terminé. Merde, quand les douaniers allaient voir ça !

Un détail me sauta soudain aux yeux alors que j’empilai les feuillets pour les agrafer en carnets : ils étaient imprimés et délivrés par l’État allemand, mais rédigés en Français. Comment un document administratif pouvait-il être rédigé dans une langue autre que celle du pays émetteur ? Nous étions Français et nos 504 étaient aussi immatriculées en France. De quoi éveiller les soupçons sur la validité des carnets. Surtout qu’ils étaient illisibles dès la cinquième page. Comment un détail aussi gros avait-il pu échapper à chacun d’entre nous ? Je sentis monter en moi une angoisse qui venait s’ajouter au stress général. Car la charge mentale ne faisait qu’augmenter…

Quelques jours plus tard, on se réunit tous les quatre pour faire le point ; mes amis présentèrent leurs avancées. Mon tour vint d’exposer mon travail de faussaire. Si j’étais plutôt fier de mon ouvrage sur les premiers feuillets, qu’allaient-ils penser des suivants ?

Salim fut à la hauteur de sa réputation de fouille-merde. Mon cœur se mit à battre quand il commença à tourner les pages :

Les deux autres tournèrent aussi les pages, et force était de conclure que Salim avait raison. Je pouvais difficilement me défendre.

C’était parti pour une belle engueulade. Nous étions sur le point d’en venir aux mains quand Cristofe s’interposa.

Ces paroles firent retomber la tension ; mais je compris cependant que, si de ce fait ça tournait mal, j’en porterais la responsabilité.

Je n’osais pas exprimer mes doutes quant au fait que la RFA délivrait des carnets à partir de cartes grises françaises. On s’était suffisamment engueulés comme ça, il y avait assez d’huile sur le feu.

IV

Un cinquième chauffeur se joignit à nous avec une 404 break : Christian, un ami de Cristofe qu’on ne connaissait pas, habitait en Normandie.

Un excellent mécano, ce qui nous rassurait tous. Car si chacun de nous savait tenir un outil pour bricoler, notre aptitude à identifier les pannes restait superficielle.

Trois autres personnes s’étaient jointes au convoi : Bernard, l’ami d’une amie de Cristofe qui avait jadis fait sa coopération en Afrique de l’Ouest et rêvait d’y retourner. Un homme de 45 ans, bien plus âgé que nous tous, installé comme taxidermiste à Saint-Valéry-en-Caux avec femme, maison et enfants de notre âge qui avaient déjà quitté le domicile familial alors que nous vivions tous encore chez nos parents.

Reynald, un ami du frère de Cristofe et Labib, un jeune de notre quartier qui nous laisserait en cours de route au Maroc, à Oujda. Il profitait du convoi pour descendre à bon compte rendre visite à sa famille.

Pièces mécaniques de rechange, outillage, plaque de désensablage, fringues (surtout de femme) et objets en tous genres pour le marché noir en Algérie, batterie de cuisine, accessoires pouvant servir, roues de secours, sacs de couchage, visas algériens, vaccins, médocs ; il ne manquait plus que quelques détails à régler. J’emportais même une moto 50 cm3 enduro démontée, un vélo et un équipement de ski pour en faire sur les dunes.

Salim s’était fait embaucher à l’automne pour gérer les stocks de cadeaux de Noël dans l’entrepôt d’un gros comité d’entreprise parisien. Il s’était copieusement servi dans le stock, si bien que nous disposions d’un tas de petits cadeaux à offrir tout au long du périple (montres, réveils, ballons de foot, sacs de sport…). Cela devait faciliter les passages de douanes exigeantes et capricieuses.

Presque prêts, nous ressentions tous une certaine fébrilité devant l’imminence du départ.

La traversée du Tanezrouft exigeait une autonomie d’essence de 200 litres. La police de Reggane se montrait particulièrement tatillonne sur ce point en pointant tout véhicule au départ qui disposait de cinq jours pour effectuer une traversée de près de 1000 km sans étape jusqu’à Bordj Baji Moktar (frontière du Mali). Aucun village, nulle possibilité de se fournir en quoi que ce soit. N’ayant aucune envie de se lancer à la recherche des transitaires, les policiers algériens, qui généralement exècrent le désert, vérifiaient méticuleusement la capacité de votre voiture à accomplir un tel périple. Ne connaissant rien de la législation en vigueur sur la piste du Hoggar, chacun de nous devait avoir son propre bidon. Et un bidon de 200 litres dans une 504 berline, ça prend de la place.

J’étais le seul à n’en avoir pas trouvé. Après avoir repéré derrière chez moi un entrepôt apparemment désaffecté où traînaient dehors des bidons de toutes sortes, je proposai à Renaud de venir avec moi y faire un tour de nuit. Un vieux mur de pierre de deux mètres de hauteur le séparait d’une rue pavillonnaire peu passante. La voiture de Renaud garée dans la rue, je lui demandai de m’attendre tandis que j’escaladais rapidement le mur pour passer de l’autre côté : des bidons partout, de toutes sortes. Des bidons de peinture, des bidons de produits chimiques, mais pas de bidons d’hydrocarbure vides. Je passai un temps assez long à les inspecter. Mais je dus me rendre à l’évidence : aucun ne correspondait à ce que je cherchais. J’escaladai le mur en sens inverse pour me retrouver nez à nez avec la police qui avait déjà menotté Renaud.

On se retrouva mains dans le dos dans le fourgon de police, direction le commissariat central. C’était la première fois de ma vie qu’on me passait les menottes. D’un seul coup, je perdais l’usage de mes bras. J’eus la sensation très bizarre de ressentir ce qui m’entourait comme autant d’obstacles. Impossible de me redresser dans le fourgon, de me tenir au siège pour ne pas basculer de droite et de gauche. Je n’étais plus qu’un tronc échappant de justesse à une inertie totale grâce à l’usage de mes jambes. Le fourgon traversa la ville gyrophare allumé et usant de sa sirène à chaque feu. Mais qui donc croyaient-ils avoir cueilli ? Mesrine ?

Je compris qu’ils devaient s’ennuyer à mourir à errer de nuit dans les rues glacées d’Argenteuil et que nous leur fournissions un bon prétexte pour retourner au chaud au commissariat. Il fallait quand même qu’on se sorte de là. Les mains au niveau des fesses je sentis mon canif dans la poche arrière droite de mon jean. Merde ! Manquait plus que ça ! Finalement, ces menottes me rendirent le plus grand des services, car profitant du basculement de chaque virage, je m’en débarrassai sans éveiller les soupçons, en le glissant entre les deux sièges. Un fourgon de police, quelle caverne d’Ali Baba !

La sortie du fourgon s’effectua face à la queue des clients du cinéma Alpha qui nous dévisagèrent comme de gros malfrats du milieu. La garde à vue commença.

Après une fouille en règle, nous étions tous deux assis sur des chaises face à cinq policiers. Un gradé venait de se joindre à eux.

Le gradé prit la parole :

Il semblait plus détendu que les autres, visiblement prêts à lever la main. Il continua.

Un autre gradé vint se joindre au groupe. L’atmosphère agressive du départ était complètement retombée. Nous passions du statut de suspects à confondre en vue d’une incarcération à celui de convoyeurs racontant leur future aventure digne du « Salaire de la peur ». Continuant notre conférence en parfaits aventuriers du désert, nous nous en donnâmes à cœur joie.

Fort des conseils de Toffist, nous leur débitions tout ce que nous avions entendu à Heidelberg en vrais pros du Paris-Dakar. Assis autour de nous, ils buvaient nos paroles comme du bon vin en goûtant cette ivresse du grand large. Soudain, les quatre murs de la garde à vue venaient de s’élargir aux dimensions du monde. Nos paroles exhalaient le souffle puissant du désert. Elles les emportaient au-delà de ces murs sordides, habituellement réservés aux suspects, pour les téléporter vers des horizons lointains.