5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

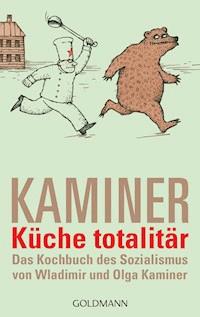

Wladimir Kaminer zeigt, wo in der russischen Küche der Löffel hängt

Es muss nicht immer Kaviar sein – für Russen schon gar nicht. Das wahre Symbol für Luxus und feine Lebensart ist in Russland die Ananas. Dieses Beispiel zeigt: Kulinarisch ist die ehemalige Sowjetunion hierzulande unbekanntes Terrain. Dank Wladimir Kaminer ist damit nun Schluss. Er führt durch Töpfe und Teller der alten Sowjetrepubliken, bringt dem Laien nebenbei Länder und Leute näher und natürlich die aufregendste Cuisine der Welt! Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Olga, die die besten Rezepte aus ihrer Sammlung beisteuert …

Unvergessliche Begegnungen mit der sowjetischen Küche und ausgefallene Rezepte – ein Hochgenuss!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

WLADIMIR KAMINER

Küche totalitär

Das Kochbuch des Sozialismus Von Wladimir und Olga Kaminer

Buch

Babuschkas, Balalaikas und der Kreml – das fällt jedem beim Stichwort Russland sofort ein. Aber wie steht es mit Chartscho, Rudelki und Lazat? Es handelt sich hierbei um kulinarische Köstlichkeiten, von denen niemand in Deutschland je gehört hat. Während andere Länder unsere Töpfe und Pfannen längst mit ihren Spezialitäten erobert haben, ist Russland ein weißer Fleck auf der Speisekarte. Wladimir Kaminer schafft hier endlich Abhilfe, denn immerhin hat er die sowjetische Küche, den Gaumenkitzel des Totalitarismus, zwanzig Jahre lang ausgelöffelt. Bei seinem Streifzug durch diese einzigartige Cuisine werden auch die einzelnen Republiken kurz vorgestellt, ihre Historie und ihre Charakteristika gewürdigt – vom gastfreundlichen Armenien bis zum waldig-versumpften Weißrussland. Im Mittelpunkt der Geschichten steht allerdings immer eine unvergessliche Begegnung mit der jeweiligen Küche der Region. Dazu gibt es natürlich die passenden Rezepte, für deren Kochbarkeit Olga Kaminer ihre Hand ins Herdfeuer legt.

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Kaminer veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und organisiert Veranstaltungen wie seine mittlerweile international berühmte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie zahlreichen weiteren Büchern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren in Deutschland.

Olga Kaminer wurde auf Sachalin geboren und zog mit sechzehn Jahren nach Leningrad, wo sie Chemie studierte. 1990 wanderte sie nach Deutschland aus; heute lebt sie mit ihrem Mann Wladimir Kaminer und ihren beiden Kindern in Berlin. 2005 erschien ihr Erzählungsband »Alle meine Katzen«.

Von Wladimir Kaminer außerdem bei Goldmann lieferbar:

Russendisko. Erzählungen · Frische Goldjungs. Hrsg. Von Wladimir Kaminer. Erzählungen von Wladimir Kaminer, Falko Hennig, Jochen Schmidt u.v.a. · Militärmusik. ·

Schönhauser Allee. Erzählungen · Die Reise nach Trulala. Erzählungen · Helden des Alltags. Erzählungen (mit Fotos von Helmut Höge) · Mein deutsches Dschungelbuch. Erzählungen · Ich mache mir Sorgen, Mama. Erzählungen · Karaoke. Erzählungen · Ich bin kein Berliner. Ein Reiseführer für faule Touristen · Mein Leben im Schrebergarten (gebundene Ausgabe)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Es gibt in Deutschland wenig Lokale, die russische Küche anbieten. Sie locken die Kundschaft mit solch ausgefallenen Gerichten wie »Hering mit Apfel« und »Russisch-Spätzle« an, und viele Touristen fallen darauf herein. Aber mir können sie nichts vormachen. Ich kenne die russische Küche sehr gut, ich bin mit ihr groß geworden und habe sie zwanzig Jahre lang ausgelöffelt – im Kindergarten, in der Schulkantine und zu Hause. Die russische Küche ist einfach und sättigend. Sie besteht aus fünf Gerichten mit Variationen, die nur einem Zweck dienen: den Magen schnell zu füllen. Zum Verwöhnen war bei uns die sowjetische Küche bestimmt, dieser Gaumenkitzel des Totalitarismus. Systematisch hatte sie ein halbes Jahrhundert lang aus allen fünfzehn Republiken der Sowjetunion die besten Kochrezepte herausgelutscht, um all diese Küchen zu einer zu bündeln: die scharfe kaukasische, die milchige ukrainische, die exotische asiatische, die gesunde baltische und ein Dutzend anderer dazu.

Diese Küche würde bestimmt großen Erfolg in Deutschland haben, wenn die Russen nicht so faul wären. Aber der Restaurantbetrieb gilt hier als komplizierte Branche. Ein gutes Lokal zu unterhalten bedeutet viel Stress und wenig Gewinn. Meine Landsleute entscheiden sich lieber für wenig Stress und noch weniger Gewinn, eröffnen Sushi-Bars mit fertigen Küchenausstattungen aus Amerika und falschen Japanern aus Burjatien hinter dem Tresen. Nur manchmal entscheiden sie sich für ganz viel Stress mit ganz viel Gewinn, aber solche Geschäfte sind meist nicht gastronomischer Natur.

Deswegen wird die russische Küche in Deutschland in erster Linie von Deutschen gemacht, die einen Russenknall haben, eine hier zu Lande inzwischen weit verbreitete modische Abweichung vom mitteldeutschen Mainstream. Der Russenknall erklärt sich ganz einfach: Entweder hat die betreffende Person in Russland studiert oder dort an einer Eisenbahnlinie mitgebaut oder hier oder dort eine Russin geheiratet.

Nicht selten treffen alle drei Gründe gleichzeitig auf die betreffende Person zu, weil Russland nach wie vor den Gesetzen des Diamat, des dialektischen Materialismus, unterliegt. Nichts entwickelt sich dort einfach so, sondern das eine dialektisch aus dem anderen. Wenn ein Deutscher in Russland zum Beispiel mit dem Studium anfängt, dann ist auch die Eisenbahn mit abschließender Heirat nicht weit. Fängt er dagegen bei der Eisenbahn an, dann ist ein Studium mit Heirat quasi vorprogrammiert. Egal, wie es anfängt, es läuft immer auf das Gleiche hinaus: Man bekommt einen Russenknall.

Wenn die betreffende Person nach Hause zurückkehrt, pachtet sie eine stadttypische Eckkneipe, dekoriert sie mit hundert Holzpuppen und Wodkaflaschen, nennt sie »Balalaika«, »Samowar« oder ganz ausgefallen »Perestroika« und lässt die Ehefrau kochen: Bortsch, Pelmenis und Kaliningrader Klopse zu Wodka – das ist die russische Küche in Deutschland.

Die echte russische Küche, mit Singen und Hopsen statt Klopsen findet bei uns in Berlin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, in einem fast schon untergründigen Lokal am Ende des Kudamms, neben einer Tankstelle und einer Brücke. Wenn man an diesem Laden vorbeigeht, sieht man nur eine allein stehende Baracke mit geschwärzten undurchsichtigen Schaufenstern. Man würde das protzige Innere dahinter nicht vermuten. Die meiste Zeit hat das Restaurant geschlossen, aber an manchem Samstag zu später Stunde wundert sich der zufällige Passant über die verschwitzten russischen Männer in schicken Anzügen und die aufgehübschten Damen in Abendkleidern, die mit lautem Lachen aus dem Innern des Lokals an die frische Luft strömen. Haben die etwa Drogen genommen?, würde ein unerfahrener Beobachter rätseln. Doch der erfahrene weiß, dass diese Leute von der russischen Küche gekostet haben, der einzigen Küche der Welt, bei der das Essen selbst unwichtig ist.

Die Russen gehen nämlich nicht ins Restaurant, um zu essen oder zu trinken – das können sie auch zu Hause. Sie gehen aus, um zu feiern. Und dann muss alles, was sie sich zu Hause aus Sicherheitsgründen nicht trauen, erlaubt sein: Es darf gesungen, gebauchtanzt, am Kronleuchter geschwungen werden.

Die wichtigste Zutat der russischen Küche ist die Laune des Kochs. Hat er einen guten Tag, kann er einen mit Kaviar gefüllten Stör aus dem Ärmel zaubern und mit Spießen am Tisch jonglieren, Wodka schlucken und Feuer spucken. Wenn er einen schlechten Tag hat, kann es sogar noch abenteuerlicher werden. Man muss auf jeden Fall immer alles aufessen, weil die russischen Köche sehr nachtragend sind.

In ein solches Restaurant sollte man am besten zusammen mit irgendwelchen Russen gehen, am besten einen Tisch an der Wand nehmen, damit niemand von hinten an einen herankommen kann, am besten vor dem Besuch irgendwo an der Ecke einen kleinen Schnaps trinken und einen Tag davor nichts essen. Dann Mut sammeln und einfach eintreten, die Menschen freundlich begrüßen und sich diskret räuspern. Nur wenn man direkt vor dem Lokal zehn oder mehr nagelneue schwarze BMWs stehen sieht, sollte man nicht hineingehen, sondern sofort auf die andere Stra-ßenseite laufen und so tun, als wollte man ganz woanders essen, es aber in der nächsten Woche noch einmal versuchen. Sie können aber auch gleich bei sich zu Hause ein russisches Essen organisieren: viel Alkohol und Salzgurken kaufen, Freunde anrufen, die Musik laut aufdrehen, die Nachbarn einladen – fertig.

Das letzte Mal war ich in Berlin russisch essen, als mein Vater siebzig wurde. Zu Hause gemütlich mit der Familie zusammen zu feiern, fand er zu kleinkariert, nein: Er wollte protzen und lud die ganze Verwandtschaft in das bereits erwähnte authentische Restaurant am Rande der Stadt ein. Der Laden galt seit Jahren als eine Art geheime Zaubertür in die Vergangenheit, für Touristen und Einheimische nicht sichtbar. Russen kochen dort für Russen und machen sie glauben, sie wären nie ausgereist. Ein paar Mal war ich bereits dort gewesen, hatte diese magische Verbindung genossen und jedes Mal erleichtert aufgeatmet, wenn ich in das nächtliche Berlin zurückgekehrt war. Zuletzt schien diese Zaubertür jedoch technische Probleme zu haben: Ich rief mehrmals dort an, um herauszufinden, an welchem Tag sie geöffnet hatten, doch nie ging jemand ans Telefon. Schließlich gelang es mir aber doch, den einzig möglichen Termin für unseren Zeittransport zu vereinbaren – einen Samstag.

Der Abend fing ganz normal an. Außer uns saßen noch etwa ein Dutzend Gäste im Restaurant; an einem Tisch feierte ein Junge namens Micha mit Freunden seinen zwanzigsten Geburtstag, an einem anderen tranken zwei Schnurrbärte Wodka, rauchten dabei und schwiegen. Eine festlich gekleidete Sängerin kam auf die Bühne und erkundigte sich nach den Namen der beiden anwesenden Geburtstagskinder. Dann tippte sie irgendetwas in ihren Musik-Computer, und der Raum füllte sich mit Musik. Das junge Geburtstagskind wurde mit einem russischen Schlager geehrt, der den Refrain hatte: »Ohne dich, Micha, sterbe ich, Micha, jede Nacht, Micha, träume ich von dir, Micha …«

Mein Vater wollte auch namentlich besungen werden, bekam stattdessen aber nur einen georgischen Rentnerheuler vom Musik-Computer geschenkt: »Mein Alter hat mich reich gemacht, und wenn ich bald schon gehen muss …«

»Ich fühle mich aber noch ganz gut!«, rief mein Vater von seinem Stuhl aus, aber der Computer war vorprogrammiert, selbst die Sängerin konnte nichts machen. Sie ging von der Bühne, noch bevor der Rentnerheuler zu Ende war. Das Lied sang sich von alleine weiter.

Kaum hatten wir bestellt und unsere Gläser gefüllt, kam die Sängerin zurück.

»Hört alle auf zu essen!«, kam ihre Stimme aus den Lautsprechern. »Steht alle auf! Jetzt wird getanzt!«

Ihr Computer spuckte Russentechno aus, so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten konnte. Aber niemand wollte ihrer Aufforderung folgen, alle warteten geduldig, bis der Spuk vorbei war. Die Sängerin tanzte eine Weile allein und verschwand wieder in der Küche.

Mein Vater inspizierte kritisch seinen Teller, das junge Geburtstagskind Micha am Nebentisch sprach plötzlich Hochdeutsch mit einer Blondine, die Schnurrbärte gingen nacheinander aufs Klo und betranken sich anschließend weiter. Dann wurde es plötzlich still im Raum. Der Musik-Computer war kaputt, er gab nur noch merkwürdige Piep-Töne von sich, und die Sängerin kam, um ihn zu reparieren. Sie schlug mit der flachen Hand gegen den Kasten, der wollte aber nicht anspringen.

»Lasst uns zusammen singen!«, rief sie ins Mikrofon. »Seid ihr Russen oder was?«

Alle saßen still an ihren Tischen. Irgendwas stimmte nicht mit unserer Zeitreise. Mein Vater stocherte mit der Gabel auf seinem Teller herum, hob ein Stück Fleisch hoch und betrachtete es im Licht der Kerze. »Also, früher, mein Sohn«, fing er nachdenklich an, »war alles besser …«

»Brauchst du mir nicht zu erzählen«, unterbrach ich ihn. »Lass uns lieber noch einen trinken!«

Nachts stand ich auf dem Kudamm mit dem alten Geburtstagskind am Arm. Es hatte seine Krawatte in der Hand und winkte damit den vorbeifahrenden Autos. Das junge Geburtstagskind Micha stand neben uns mit einer abgebrochenen Zigarette im Mund.

»Ich hole euch jetzt ein Taxi«, sagte er, sprang auf die Fahrbahn und hielt beide Hände hoch. Man hörte Bremsen kreischen und Fahrer fluchen, mehrere Wagen blieben stehen, und einer davon war tatsächlich ein Taxi. Mein Vater wünschte Micha viel Glück und nannte ihn dabei »Kolja«. Am nächsten Morgen ging es ihm nicht gut, er verbrachte den Tag im Bett.

Die Zaubertür, die letzte geheime Verbindung zur Vergangenheit, hatte sich eindeutig geschlossen. Wenig später beschlossen meine Frau und ich, unsere Erfahrungen mit der sowjetischen Küche niederzuschreiben, damit die kommenden Generationen genug Stoff zum Experimentieren haben.

ARMENIEN

Armenien ist ein Land von der Größe Niedersachsens, dafür aber von großer Schönheit. Das armenische Volk ist berühmt für seine überschäumende Gastfreundschaft, seine dreitausend Jahre alte Kultur und seine traditionsreiche Küche. Nicht umsonst stieg Noah nach der Flut auf dem Berg Ararat aus der Arche und erkor so Armenien zur Wiege der Menschheit. Trotz dieser Qualitäten oder gerade deswegen wurde das Land seit Anbeginn der Zeit von Eroberern aller Couleur überfallen. Römer und Perser, Türken und Araber überzogen Armenien mit Gewalt, vertrieben und terrorisierten die Bevölkerung. Heute leben in Amerika und Westeuropa mehr Armenier als in Armenien selbst. Die vielen dunklen Tage konnten dem armenischen Volk jedoch seine Lebensfreude nicht austreiben. Die armenische Gastfreundschaft gegenüber Fremden hat keinen Schaden erlitten, jeder ist in Armenien herzlich willkommen, abgesehen von den Bürgern der unmittelbaren Nachbarländer.

Im zwanzigsten Jahrhundert wurde Armenien mehrmals unabhängig. Nach der Niederlage der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg 1918 zogen sich die Türken aus dem Kaukasus zurück, der Bürgerkrieg brach aus, die Engländer besetzten Baku und erschossen dort die legendären sechsundzwanzig Kommissare Bakus, unter denen auch einige Armenier waren, bevor sie wieder verschwanden. Danach wurde die unabhängige bürgerliche Republik Armenien gegründet.

Zwei Jahre später wurde das Land noch einmal unabhängig – als sowjetische sozialistische Republik. Die armenische Küche, eine der ältesten der Welt, bekam einen Ehrenplatz im Kochbuch des sozialistischen Imperiums. Besondere Merkmale dieser Küche sind Salate, Gras und Gewürze, die in der restlichen Welt als nicht essbar gelten, die originell zubereiteten Fleischgerichte, die zarten Süßigkeiten und das Nationalgetränk, der Kognak Ararat.

Dieses Getränk sorgte für die ersten Erfahrungen, die ich mit Alkohol gemacht habe – auf dem Balkon im sechzehnten Stock eines Neubaus, während ich meinen Schulkameraden Arthur besuchte, um angeblich mit ihm zusammen Hausaufgaben zu erledigen. Seine Mutter arbeitete als Kellnerin in einem armenischen Restaurant in Moskau. In der Sowjetunion war es Sitte, nach Feierabend Kleinigkeiten von der Arbeit mit nach Hause zu nehmen, zum Andenken an einen gelungenen Arbeitstag. Arthurs Mutter brachte täglich fünfjährigen Kognak der Marke Ararat nach Hause. Sie hatte sich mit diesem Getränk bereits für den Rest ihres Lebens eingedeckt und längst den Überblick über ihre Vorräte verloren. Auf Einladung von Arthur tranken wir zu zweit, beide damals noch minderjährig, auf dem Balkon seiner Wohnung eine Flasche aus.

Der Ararat schmeckte so süßlich, dass wir Kinder ihn nicht als giftigen Alkohol identifizierten und, ohne es zu merken, schnell betrunken wurden. Arthur fing an, mit Topfpflanzen zu jonglieren, bis auch die letzte heruntergefallen war. Ich fühlte mich wie ein Fallschirmspringer, der zufällig auf einem falschen Balkon gelandet war. Alles drehte sich, der Boden löste sich unter meinen Füßen auf, ich musste mich übergeben. Abschließend wurden wir noch von Arthurs Mutter kräftig verdroschen. Es war jedoch eine wichtige Erfahrung. Seitdem trinke ich nie wieder armenischen Kognak auf einem Balkon im sechzehnten Stock.

Kottbusser Lamm

»Dumm gelaufen, die Schlacht im Teutoburger Wald. Hätten die Barbaren damals die Römer nicht verprügelt, wäre in Deutschland einiges anders gelaufen und das deutsche Essen heute um einiges leckerer«, sinnierte mein Freund Alik. »Vor allem hätten wir hier eine viel feinere Küche: Risotto statt Klopse, guten Rotwein, optimistische Volksmusik, und alle Nachrichtensprecher wären Blondinen mit Locken und großem Busen! Aber sie mussten ja die Römer verjagen aus ihrem tollen Wald, und was haben sie nun davon? Döner Kebap!«, hob Alik den Zeigefinger.

Eigentlich hatte mein Freund nicht ganz Unrecht, irgendjemand musste aber bei dieser Diskussion auch den Standpunkt der Barbaren verteidigen. Immerhin kämpften sie gegen eine fremde Besatzung für ihre Unabhängigkeit.

»Ich mag Klopse!«, sagte ich deswegen. »Und du kennst doch die deutsche Küche kaum. Pinkelwurst, Spinatauflauf, Eintopf, Zweitopf … Und mit optimistischer Volksmusik ist Deutschland geradezu verstopft, davon gibt es hier einen Riesenhaufen: Marianne und Michael und wie sie alle heißen. Du wärst doch als Erster vor dieser Musik in den Wald gelaufen, sei also dankbar, und Hände weg von der deutschen Kultur, die so unaufdringlich ist.«

Unsere kulinarische Diskussion brach bei der Vorbereitung einer internationalen Grillparty aus. Die deutschen Kollegen waren für die Technik zuständig, sie sollten Kohlebriketts besorgen und die Grillanlage montieren. Wir hatten vor, unsere Freunde mit selbst gemachtem Lammspieß zu beeindrucken. Dabei hatte sich Alik gleich zu Anfang als der letzte wahre Lammspießer unseres Planeten aufgespielt. Meine Hilfe nahm der große Meister trotzdem gern in Anspruch, um sich während der Arbeit nicht zu langweilen. Nun saßen wir im Stau auf dem Weg nach Kreuzberg fest, und ich hörte mir seine Lektion über die Bedeutung des Lammspießes in der Entwicklung der Weltgeschichte an.

»Viele unterschiedliche Kulturen haben sich an diesem Gericht versucht, und alle sind gescheitert. Es reicht nicht nur, das Rezept zu kennen, viel wichtiger ist die Erfahrung. Nur Armenier, die in Baku aufgewachsen sind, können es richtig, weil dort jeder Tag am Spieß beginnt und am Spieß endet.«

Ich glaubte Alik sofort, schließlich war er selbst ein Armenier, noch dazu aus Baku, und wusste also, wovon er sprach.

»Das Wichtigste sind die Zutaten«, klärte er mich auf. »Wir brauchen das richtige Lamm. Und das gibt es nur, so hat es sich historisch ergeben, an den Gemüseständen des Kottbusser Damm.«

Bei uns im Osten sind hauptsächlich die vietnamesischen Händler für das Gemüse zuständig. Sie sind fleißig, höflich und diskret. Man kann sich keinen Vietnamesen vorstellen, der unbekannten Fußgängern »Fünf Kilo Bananen für einen Euro!« ins Ohr schreit. Die vietnamesischen Verkäufer sitzen ruhig auf ihren Klappstühlen neben dem Gemüse, das sich quasi von alleine verkauft. Wenn es dunkel wird, klappen sie ihre Stühle zusammen und gehen nach Hause, TV-Hanoi gucken, statt aus der Dunkelheit »Alles billig, Rest umsonst!« zu brüllen. Die Tomaten in ihren Läden sind oft besser als anderswo, aber Lammfleisch, das gibt es nur am Kottbusser Damm!

Der türkische Verkäufer blickte uns misstrauisch an, als Alik seinen Wunsch äußerte. »Drei obere Teile des hinteren Fußes?«, wiederholte er in einwandfreiem Deutsch. »Hast du einen Witz gemacht? Wo kommt ihr eigentlich her, so schlau?«

Der Verkäufer sah mit seinem scharfen Schnurrbart

Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Küche totalitär – Das Kochbuch des Sozialismus von Wladimir und Olga Kaminer« im Manhattan Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

1. Auflage

Genehmigte Taschenbuchausgabe November 2007

Copyright © der Originalausgabe 2006 by Wladimir Kaminer

Copyright © dieser Ausgabe 2006 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München Illustrationen und Titelbild © Vitali Konstantinov, Agentur Susanne Koppe AB · Herstellung: Str.

eISBN 978-3-641-09803-2

www.goldmann-verlag.de

www.randomhouse.de

Leseprobe