5,99 €

Mehr erfahren.

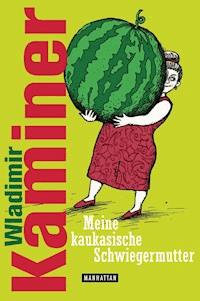

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kaukasisch. Komisch. Kaminer. Aus dem Schrebergarten in den Kaukasus – ein echter Kaminer!

Es ist das Paradies auf Erden: süße Melonen, emsige Bienen, pralle Weintrauben und spottbillige Prada-Taschen von Channel. Das gibt es nur an einem besonderen Ort: dem Kaukasus. Hier lebt die Schwiegermutter von Wladimir Kaminer samt ihrer Familie in Borodinowka an der Steppenstraße, einem Ort der Lebensfreude, Abenteuer und Begegnungen mit einzigartigen Menschen. Von ihnen erzählt Wladimir Kaminer so hinreißend, dass sie einem sofort ans Herz wachsen: Neben der Schwiegermutter wären da noch Onkel Joe, die Mitarbeiter der Dorfkantine, der Maler Gleb Michailowitsch oder der Imker Juri. Dazu ein paar unsichtbare springende Bartmäuse sowie die beiden frisch gekämmten Kühe der kleinen Siedlung. Als dann auch noch das deutsche Fernsehen kommt, um die Dokumentation »Kaminer Goes Kaukasus« zu drehen, steht Borodinowka kopf …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Wladimir Kaminer

Meine kaukasischeSchwiegermutter

Mit Illustrationen von Vitali Konstantinov

MANHATTAN

1. Auflage

Erstveröffentlichung August 2010

Copyright © der Originalausgabe

2010 by Wladimir Kaminer

Copyright © dieser Ausgabe 2010

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher

Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-04877-8V002

www.manhattan-verlag.de

Für Tatjana

Für immer jung: meine Schwiegermutter und Mick Jagger

Im Juli hatte meine Schwiegermutter Geburtstag. Siebenundsechzig Jahre ist sie geworden. Sie wohnt im Nordkaukasus auf einer ehemaligen Rinderfarm, auf der es aber schon seit Jahren keine Rinder mehr gibt. Hier haben sich Kosaken aus Tschetschenien eingenistet, die 1992 aus Grosny geflüchtet waren, als dort der tschetschenische Aufstand ausbrach. Kosakenfamilien halten traditionell eng zusammen, und so hatten sie in kürzester Zeit auf dem verlassenen Farmgelände Häuser gebaut, die Wasserleitungen repariert und sogar Strom von der nahegelegenen Eisenbahnlinie abgezweigt. Sie pflanzten Tomaten, Kartoffeln und Wassermelonen an und besorgten sich Hühner sowie ein paar Schweine. Mittlerweile leben die Grosnyer Kosaken im Nordkaukasus wie die Götter in Frankreich. Die einheimischen Säufer im Dorf nebenan sind blass vor Neid. Sie hatten nie eine funktionierende Wasserleitung und Strom sowieso nicht. Deswegen nennen sie die Kosakensiedlung jetzt »Judenfarm«.

Meine Schwiegermutter ist Witwe, ihr Mann war noch in Grosny an Herzversagen gestorben. Aber auch allein kommt sie gut mit ihrem Riesengarten zurecht. Im Winter, wenn sie nichts zu tun hat, fährt sie nach Berlin, um uns und ihre Enkel zu besuchen. Im Sommer schuftet sie jeden Tag von früh bis spät auf ihrem Grundstück. Deswegen hatten wir bisher noch nie Gelegenheit, ihren Geburtstag zusammen zu feiern. Doch dieses Jahr hat sie eine Ausnahme gemacht.

»Ich pfeif’ auf die Tomaten«, sagte sie sich, »und auf die Kartoffeln ebenso, man lebt schließlich nur einmal.«

Also kam meine Schwiegermutter im Juni nach Deutschland. Zu ihrem Geburtstag kochte sie viele leckere Sachen. Wir tranken selbst gemachten Wein, den sie mitgebracht hatte, und sangen bei uns in der Küche Kosakenlieder. Der Wein aus dem Nordkaukasus ist ein besonderes Getränk – durchsichtig wie Wasser und stark wie Wodka. Man bekommt von ihm schnell weiche Knie, behält aber einen klaren Kopf.

Meine Schwiegermutter hat eine wunderbare Stimme, aus ihr hätte eine tolle Sängerin werden können. Aber in Grosny gab es solche Ausbildungsstätten nicht, nur ein Öl- und Gas-Institut. Deswegen ist sie Geologin geworden. An ihrem Geburtstag liefen im Rundfunk den ganzen Tag Stücke von den Rolling Stones. Das war kein Zufall. Mick Jagger hat nämlich am selben Tag wie meine Schwiegermutter Geburtstag. Genau wie sie wurde er am 26. Juli 1943 geboren – ich war erstaunt: Der alte Sack kam tatsächlich zusammen mit meiner Schwiegermutter zur Welt, sie in Grosny, er in Dartford. Und beide singen gern. Das ist ganz sicher kein Zufall. Die moderne Wissenschaft behauptet ja sowieso: Es gibt keine Zufälle. Alles, was mit uns geschieht, hat einen tieferen Sinn. Vielleicht bin ich da einer neuen Theorie auf die Schliche gekommen, die uns das Geheimnis ewiger Jugend erklärt?

Meine Schwiegermutter und Mick Jagger – die beiden haben vielleicht noch viel mehr Gemeinsamkeiten. Ich schlug die Autobiographie von Mick Jagger auf, um mehr über ihn zu erfahren: Er ging zur Schule – meine Schwiegermutter auch. Für Musik interessierte sich Mick Jagger lange Zeit nicht, Elvis Presley und Little Richard ließen ihn kalt. Nur ein Konzert von Buddy Holly im Jahr 1958 erregte seine Aufmerksamkeit. Meine Schwiegermutter weiß bis heute nicht, wer das ist. Mick trieb gern Sport, er spielte Basketball. Als meine Schwiegermutter zur Schule ging, war die angesagteste Sportart in Grosny das Schweinereiten. Alle Kinder veranstalteten nach der Schule Schweine-Rodeos. Wer sich auf dem Rücken eines Schweins halten und auf ihm die Straße überqueren konnte, hatte gewonnen. Bei diesen Wettbewerben war meine Schwiegermutter nicht die Schlechteste. Obwohl eher klein, hielt sie sich dabei an den Ohren der Tiere fest.

Für Musik interessierte sie sich damals nicht, stattdessen ging sie mit ihren Freundinnen gerne in das einzige Eiscafé der Stadt, Café Minütchen auf dem Platz des Sieges in Grosny. In Dartford gab es eine solche Einrichtung anscheinend nicht, deswegen hing Mick Jagger mit seinem Kumpel Keith Richard immer am Dartforder Bahnhof herum, wie man seiner Autobiographie entnehmen kann. Er träumte damals noch nicht von einer Karriere als Musiker, ebenso wenig wie meine Schwiegermutter. Als Mick mit der Schule fertig war, studierte er an der London School of Economics. Jeden Tag fuhr er mit dem Zug zu seinen Vorlesungen, meine Schwiegermutter ging dagegen zu Fuß zu ihrem Öl- und Gas-Institut. Etwa 1961 fingen beide an, in der Öffentlichkeit zu singen, ohne sich vorher abgesprochen zu haben: Meine Schwiegermutter sang im Chor des Öl- und Gas-Instituts auf der großen Bühne des Kulturklubs russische Volkslieder. Mick Jagger trat in den zahlreichen Klubs in und um London mit englischen Songs auf.

Was geschah mit den beiden danach? Meine Schwiegermutter heiratete und fuhr mit ihrem Mann zusammen nach Sachalin, wo die beiden fünfundzwanzig Jahre lang als Geologen nach Öl und anderen Bodenschätzen suchten. Erst als Frührentner kehrten sie 1990 in ihre Heimatstadt Grosny zurück. Sie kauften sich ein Häuschen in der Stadt, nicht weit vom zentralen Platz des Sieges entfernt. Ein Jahr später brach der Aufstand aus. Die Panzer der sowjetischen Armee rückten in die Stadt vor und wurden von den tschetschenischen Partisanen mit Stinger-Raketen außer Gefecht gesetzt. Der Mann meiner Schwiegermutter starb, und sie musste ihr Haus mit seiner alten Jagdflinte mehrmals allein gegen die Rebellen verteidigen. Inzwischen weiß alle Welt, dass eine reguläre Armee im Kampf gegen Partisanen keine Chance hat. Auch dieser Krieg endete also mit einer Niederlage der Russen. Ihr letztes Bollwerk, das Eiscafé Minütchen auf dem Platz des Sieges, wurde von den tschetschenischen Rebellen eingekesselt. Dort befand sich der Stab von General Elisarow, dem Führer des russischen Marineregiments, dem man wegen seiner Rücksichtslosigkeit den Spitznamen »Schwarzer Tiger« gegeben hatte. Seine Offiziere hatten das Eiscafé in eine Festung verwandelt. Drei Tage hintereinander versuchten die Rebellen, sie zu stürmen – vergeblich. Ihre Leichen bedeckten den Platz des Sieges. Doch dann ging den Russen die Munition aus. Der »Schwarze Tiger« schoss sich eine Kugel in den Kopf. Meine Schwiegermutter flüchtete zusammen mit fünf anderen russischen Familien über die Grenze und ließ sich auf der erwähnten Farm nieder. Jedes Mal, wenn die Kosaken dort ein Fest feiern, bitten sie meine Schwiegermutter, für den Gesang zu sorgen.

Mick Jagger hat in der Zeit auch nicht geschlafen. Er wurde professioneller Sänger, gründete die Band Rolling Stones, wurde damit weltberühmt und heiratete mehrmals. Auch nach vierzig Jahren tritt er noch auf allen möglichen Bühnen auf. In einem goldenen Anzug singt und tanzt und springt er wie ein Teenager herum. Genau wie meine Schwiegermutter wird auch er einfach nicht alt.

Die russische Volkspost

Als ich heiratete, merkte ich, dass die Familie meiner Frau viel komplizierter gestrickt war als meine. Diese Familie war viel größer und dehnte sich geographisch über zehntausende von Kilometer aus – nach Süden und Norden über die ganze ehemalige Sowjetunion. Die Mitglieder hielten immer zusammen, selbst wenn sie einander kaum verstanden. Im neunzehnten Jahrhundert war die Familie wahrscheinlich noch größer gewesen. Als ich sie kennenlernte, sah der aktuelle Stand folgendermaßen aus: Im Zentrum der Familie stand Wassa Petrowna, die Großmutter meiner Frau. Sie hatte zwei Mal geheiratet, einmal vor und einmal nach dem Krieg, nachdem ihr erster Mann gefallen war. Den zwei Ehen entstammten drei Töchter und ein Sohn. Die älteste Tochter, Anastasia, heiratete ebenfalls zwei Mal, zuerst einen Traktoristen und dann einen Jongleur aus einem Wanderzirkus. Sie bekam zwei Kinder. Ihr Sohn kam sehr früh vom rechten Weg ab und saß zwei Mal wegen missglückter Raubüberfälle im Knast. Später bereute er seine kriminelle Karriere zwar, konnte sich aber trotzdem keinen anderen Job vorstellen. Wir haben uns einmal bei einer Familienfeier kennengelernt. Der Mann stand nüchtern und leise auf dem Hof vor dem Grill und starrte ins Feuer, während die anderen am Tisch Lieder sangen.

»Tolle Uhr!«, sagte meine Frau zu ihm und zeigte auf seine Armbanduhr, eine Rolex.

»Kannst du haben«, erwiderte er und krempelte die Ärmel hoch. Am Arm trug er noch zehn weitere Uhren. Außer Uhren hatte er noch eine Frau und ein Kind in Weißrussland. Die Frau hatte er während seiner Knastzeit kennengelernt. Noch während er einsaß, bekam er einen Brief von einer Unbekannten. Die Frau fühlte sich in der Freiheit wie im Gefängnis und wollte einem richtigen Knacki Briefe schreiben. Sie schrieben einander fünf Jahre lang, und sie wartete auf ihn, bis er entlassen wurde. Dann heirateten die beiden, aber die Romantik war inzwischen verflogen. Ohne Briefe funktionierte ihre Beziehung nicht.

Die Tochter von Anastasia heiratete das erste Mal ebenfalls unglücklich, bekam ein Kind und wollte ihre Heimatstadt Grosny so schnell wie möglich verlassen. Sie fuhr nach Lettland zu meiner Frau, die damals dort studierte, und wohnte mit ihr in einem winzigen Zimmerchen unter unmöglichen Bedingungen. Sie arbeitete auf einer Baustelle, sang in ihrer Freizeit im Kirchenchor, lernte dort einen Soziologieprofessor kennen und heiratete ihn. Ihr Kind aus erster Ehe wuchs zu einem sehr hübschen Jungen heran, der später eine Tochter aus reichem Haus heiratete. Ihre Familie war der größte Wodkaproduzent Lettlands. Er studierte internationales Recht und arbeitete dann zusammen mit seiner Frau in Washington bei der UNO.

Die mittlere Tochter von Wassa Petrowna studierte in Grosny zusammen mit ihrer jüngeren Schwester, meiner späteren Schwiegermutter, »geologische Schürfarbeit« im dortigen Öl- und Gas-Institut. Nach dem Studium ging sie nach Sachalin, wo man als Geologe das beste Gehalt bekam, und holte zwei Jahre später meine Schwiegermutter nach. Auf Sachalin heirateten die beiden Schwestern schnurrbärtige Geologen, der eine kam aus Leningrad, der andere aus einem Vorort von Wladiwostok. Wegen der schwierigen Wetterbedingungen zählte auf Sachalin ein Arbeitsjahr für zwei. Man konnte also theoretisch schon mit fünfzig in Rente gehen. Urlaube waren allerdings ein Problem. Wegen der großen Entfernung lohnte es sich nicht, jedes Jahr für zwei Wochen Urlaub in Richtung Sonne zu fahren. Beide Wochen brauchte man eigentlich allein für den Hin- und Rückweg. Deswegen sparten die Sachalinbewohner ihre Urlaubstage an und sammelten Urlaubszeit, wie man anderswo Briefmarken sammelt. Und für ein paar zusätzliche Urlaubstage spendeten sie sogar regelmäßig Blut. Für dreihundert Milliliter Blut bekam man nämlich nicht nur einen Schein für ein Mittagessen im Restaurant, es gab auch zwei Tage zusätzlichen Urlaub.

Mit fünfzig verließen die meisten Geologen die Insel. Die Familie der mittleren Schwester zog mit ihrem Mann und den zwei Söhnen nach St. Petersburg, die Familie meiner Schwiegermutter ging nach Grosny zurück. Der einzige Sohn der Urmutter Wassa Petrowna – Georgij Ivanowitsch – ging nirgendwohin. Er blieb die ganze Zeit bei seiner Mutter, was ihn aber nicht daran hinderte, zwei Mal in Grosny zu heiraten – einmal unglücklich und einmal glücklich – und Vater von zwei Töchtern zu werden, die inzwischen auch eine Art Familie haben: Die eine hat einen Mann und die andere ein Kind.

Diese Kurzfassung des Familienstammbaums beschreibt nur einen Teil der Sippe. Viele Verwandte, die Brüder der Ehemänner, die Kinder der Kinder und eine Unmenge von Haustieren, zu denen unter anderem Igel, Füchse und Papageien zählen, konnte ich in dieser Beschreibung nicht berücksichtigen. Zahlreiche Familienmitglieder kenne ich bis heute nicht. Doch eines war mir sofort klar, dass ich es hier mit einer kompliziert gebauten Arche Noah zu tun hatte. Meine eigene Moskauer Familie, die aus drei Menschen und einer Katze bestand, wirkte im Vergleich zur Sippe meiner Frau wie ein Nussknacker gegen einen Eisbrecher. Die Großfamilie funktionierte tatsächlich wie ein Rettungsschiff. Alle, die dazugehörten, zogen einander gegenseitig hoch, und sie hatten immer auch klare Vorstellungen und Konzepte zur Lösung alltäglicher Probleme. Der Wohlstand der Familie erwuchs aus sehr unterschiedlichen Quellen: Die Arbeit auf einer staatlichen Baustelle half beim Bau eigener Häuser, und die Arbeit auf Sachalin, wo es zwar viel Geld, aber nichts zu kaufen gab, stärkte die Kaufkraft der Familie in Grosny, wo es umgekehrt kein Geld, aber viel zu kaufen gab.

Dieser Zusammenhalt, der bis heute gut funktioniert, beeindruckte mich sehr. In Berlin und auch früher in Moskau wohnten die Menschen lose nebeneinanderher. Irgendjemand mit irgendjemandem. Man konnte nur rätseln, was diese Menschen verband – eigentlich nichts außer der Sprache und dem Fernsehen. Die Familie meiner Frau dagegen ist wie ein lebendiger Organismus, der sich unaufhörlich weiterentwickelt. Inzwischen hat der Organismus seine Filialen in Berlin, Washington und Riga. Die Zentrale bleibt nach wie vor im Nordkaukasus auf der ehemaligen Rinderfarm Nummer 5 in der Steppenstraße. Dort wurde vor einem Jahr das jüngste Mitglied der Familie, die Enkeltochter von Onkel Joe, geboren: Baby Sonja. Für Baby Sonja und zwei andere Kinder im Dorf schicken wir von Berlin aus regelmäßig große Pakete mit Kindersachen. Unsere zwei Kinder wachsen nämlich so schnell, dass sie die meisten coolen Klamotten, die wir ihnen kaufen, immer nur kurze Zeit tragen können.

Für diese Postsendungen nutzen wir nicht die Deutsche Post. Auch die russische Post kommt nicht in Frage. Die Adresse von Baby Sonja ist zu kompliziert, die Farm liegt abseits von der kaukasischen Zivilisation, und man erreicht sie die meiste Zeit des Jahres nur mit dem Traktor. Dazu muss man auch noch über einen Berg fahren und an der richtigen, unauffälligen und nicht ausgeschilderten Stelle rechts abbiegen, sonst fällt man mit dem Traktor in die ehemalige Baugrube des Pferdekombinats. Solche Adressen kann man keiner staatlichen Post anvertrauen. Für unsere Kindersachenpakete heuern wir daher die sogenannte russische Volkspost an. Mit ihr dauert es zwar länger, ist aber sicher, und die Sachen kommen immer an.

Die russische Volkspost funktioniert wie die Familien-Arche nach dem Prinzip der gegenseitigen Solidarität. Ich weiß nicht, seit wann es die russische Volkspost in Deutschland gibt. Ich glaube, es hat sie schon immer hier gegeben. Sobald ein dritter Russe deutschen Boden betrat, wollte der zweite zurück, und der erste wollte mit dem zweiten etwas zu seinen Verwandten nach Hause schicken. Die russische Volkspost ist eine typische Emigrantenvereinigung, in der man einander hilft. Es gibt in Deutschland bestimmt auch eine türkische und eine vietnamesische Volkspost. Die ganze Welt besteht doch aus schwer zugänglichen Ecken, die die staatliche Post nicht erreicht. Aber ich selbst kenne nur die russische Variante. Sie funktioniert so:

Fast in jedem Bezirk gibt es eine Anlaufstelle für die Volkspost. Es kann eine Privatwohnung, eine Zahnarztpraxis oder ein Lebensmittelladen sein. Dort sitzt eine Oma und sammelt die Pakete ein. Einmal in der Woche kommt jemand mit einem LKW, um diese Sendungen weiterzutransportieren. Sie werden alle nach Köln geschickt, weil sich da die Zentrale der Volkspost befindet. Von dort aus werden die Pakete dann einzeln auf verschiedenen abenteuerlichen Wegen weitergeleitet. Wie abenteuerlich der Weg eines Paketes ist, hängt davon ab, wer es mitgenommen hat. Die Pakete fahren mit Autos, manche fliegen auch oder liegen im Zug unter der Sitzbank. Es vergehen manchmal Monate, doch früher oder später biegt der Traktor auf die Steppenstraße ein, der Traktorist übergibt die Pappkiste, und dann schießt er noch ein Polaroidfoto von dem Empfänger, wie dieser die Postsendung glücklich in Empfang nimmt. Die Fotos werden als eine Art Empfangsbestätigung zurück an den Absender geschickt. Wir haben inzwischen eine ganze Wand voll von solchen Polaroidfotos unserer kaukasischen Verwandtschaft. Wie sie aus Spaß die Pakete hochheben oder mit dem Finger auf sie zeigen oder sich die Pakete an den Bauch pressen, oder wie sich Baby Sonja auf das Paket setzt. Letztes Mal, als wir im August Urlaub im Kaukasus machten, haben wir unsere eigene Paketsendung dort in Empfang genommen, ein Paket, das wir bereits Ende Juni verschickt hatten. Wir haben uns fotografiert und das Foto zu uns nach Hause nach Berlin schicken lassen, damit die Volkspost nicht ins Stocken gerät.

Pheromone

Im Kaukasus angekommen, gehen wir immer sofort zur Post. Als Ausländer muss man sich in Russland nämlich registrieren lassen, und das kann man entweder bei der Polizei machen, die jedoch ständig überarbeitet ist und nur selten Sprechstunde hat, oder bei einer Postfiliale. Natürlich gehen alle zur Post, weil die Post viel lustiger ist als die Polizei. Außerdem werden im russischen Kapitalismus bei der Post die verrücktesten Dinge verkauft, auf die man sonst kaum trifft und die nur entfernt etwas mit Kommunikation zu tun haben. Neben Briefmarken und Umschlägen stehen dort zum Beispiel ein Kleber für Mäuse Marke »Katzenfee« im Regal, ein plüschiger grüner Esel mit großen Zähnen und eine Packung mit Pulver, das »Gesünder« heißt. Letzteres sei eine Nahrungszugabe für zu kleine Schweine, damit sie schnell größer werden, klärte mich die Postangestellte auf.

Für Menschen hatte die Post »Pheromone« im Angebot. Es gab sie in zwei Sorten: »männlich« und »weiblich«. Diese Pheromone kosteten nur ein paar Kopeken und rochen nach nichts, sollten aber laut Beipackzettel das andere Geschlecht stark anziehen. Die Einnahme der Pheromone sollte die Partnersuche im Kaukasus vereinfachen, so habe ich das verstanden. Der Mann muss nun nicht mehr galant um die Frau kämpfen, Unmengen an Geld in teuren Restaurants ausgeben oder die Frau mit seinem Intellekt erpressen. Es reicht schon, sich mit dem entsprechenden Pheromon zu übergießen, danach wird er sich vor Frauen nicht retten können. Umgekehrt galt dasselbe für das weibliche Geschlecht. Die Frauen müssen nun nicht mehr in Stöckelschuhen und engen Miniröcken durch die Steppe torkeln, es reicht, wenn sie sich ein paar Pheromone aufs Haar schütten, und alle Männer des Kaukasus liegen ihnen zu Füßen. Ich musste über dieses Angebot lachen. Meine Landsleute hatten schon immer eine Schwäche für einfache Lösungen von komplexen Problemen. Menschen, die einander durch Einsatz von Chemikalien finden, Mäuse, die sich von alleine ankleben, Schweine, die über Nacht wachsen.