18,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kopp Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

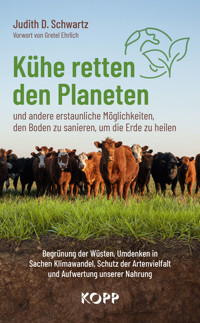

Kühe retten den Planeten? Warum eigentlich nicht?

Eine zunächst widersinnig klingende Idee beginnt einen Sinn zu ergeben, wenn wir die prekäre Lage unserer Umwelt erst einmal aus der Bodenperspektive betrachten.

- Begrünung der Wüsten

- Umdenken in Sachen Klimawandel

- Schutz der Artenvielfalt

- Aufwertung unserer Nahrung

In Kühe retten den Planeten betrachtet die Journalistin Judith D. Schwartz den Boden als Schlüssel zu unseren vielen sich überschneidenden ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen.

Schwartz stützt sich auf die Arbeit von Visionären und Machern, rebellischen Wissenschaftlern und systemkritischen Whistleblowern aus aller Welt und stellt viele der konventionellen Ansichten über die globale Erwärmung und andere Probleme infrage.

Wir sind von den Emissionen fossiler Brennstoffe geradezu besessen, haben aber den Boden, auf dem wir stehen, und das, was darin vorgeht, nicht in Betracht gezogen, ebenso wenig wie die Kohlenstoff-, Sonnenenergie-, Wasser- und Mineralstoffkreisläufe in den Böden der Savannen, Acker- und Weideflächen.

Aber was haben Kühe damit zu tun? Tatsächlich können Rinder, wie alle grasenden Tiere, dazu beitragen, das Land zu heilen und wieder gesunden, fruchtbaren Boden aufzubauen. Sofern die Beweidung richtig gemanagt wird.

Wenn wir dieses erstaunliche Buch lesen, lernen wir, wie Wüsten wieder grün werden, wie wir die Ursachen des Klimachaos überdenken, die Artenvielfalt wiederherstellen und unser Essen wieder mit Nährstoffen anreichern können.

Mit anderen Worten: Wir erfahren, wie wir die große Wunde, die wir unserem Planeten zugefügt haben, heilen können. Es ist möglich, und es beginnt direkt unter unseren Füßen. Jede Idee, jeder Lösungsvorschlag in diesem Buch basiert auf einem tiefen Verständnis von Mutter Erde.

»Dieses erstaunliche, hervorragend recherchierte Buch bietet nichts weniger als Lösungen für die Heilung unseres Planeten.« Gretel Ehrlich, aus dem Vorwort

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

1. Auflage Februar 2025

Copyright © 2013 by Judith D. Schwartz Kopp Verlag e.K. edition published by arrangement with Chelsea Green Publishing Co, White River Junction, VT, USA, www.chelseagreen.com

Titel der amerikanischen Originalausgabe:Cows save the planet and other improbable ways of restoring soil to heal the earth

Copyright © 2025 für die deutschsprachige Ausgabe bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg

Alle Rechte vorbehalten

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Linde Wiesner Satz, Layout und Umschlaggestaltung: Anja Lehmann

ISBN E-Book 978-3-98992-088-0 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11

Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de

Widmung

Für Tony und Brendan

Vorwort: Der Boden unter unseren Füßen

Vorwort

Der Boden unter unseren Füßen

Wir »gehen zu Boden«, wenn wir aufgrund einer Katastrophe oder eines Kampfes entkräftet sind, wir »sinken zu Boden«, wenn wir uns erholen müssen oder die Schönheit der Natur bewundern. Bauen wir Feldfrüchte an, um uns zu ernähren, dann »beackern wir den Boden«. Und wir »werfen uns zu Boden«, um Trost und Hilfe zu erbitten. Heute, da wir mit einer ernsten Bedrohung unserer Zivilisation konfrontiert sind – dem globalen Klimawandel, der Wüstenbildung und der Zerstörung von Lebensräumen –, wären wir gut beraten, »zu Boden zu gehen« oder wenigstens »auf dem Boden zu bleiben«, um herauszufinden, wie wir überleben können.

Der Boden steht in diesem Sinn nicht nur für grundlegende Vernunft, sondern auch für den tatsächlichen (Erd-)Boden und alle Leben spendenden Prozesse, die von ihm ausgehen. Die Natur ist Nährboden und Umarmung zugleich. Die Photosynthese ist die Grundlage von allem, unser einziger echter Reichtum. Ohne sie gehen wir zugrunde. Schlechter Boden führt zu Armut, Hunger, sozialen Unruhen, kulturellen Entbehrungen, Unmenschlichkeit und Krieg. Deshalb stellt sich die Frage, warum die biologische Gesundheit des Planeten nicht unsere Priorität Nummer eins ist. In unserer sorglosen, zerstörerischen und besitzergreifenden Art haben wir die biologischen Erfordernisse eines lebendigen Planeten ignoriert, und als Ergebnis dieser Vernachlässigung und unseres Missbrauchs wird der Boden zur Kochplatte, zur Wüste, zur bröckelnden Meeresklippe oder zur Überschwemmungsebene.

Judith Schwartz’ Buch macht uns nicht nur Hoffnung, sondern vermittelt auch die Einsicht, dass wir Menschen – als die Serienzerstörer, die wir nun mal sind – die Klimakrise tatsächlich umkehren können. Dieses erstaunliche, hervorragend recherchierte Buch bietet nichts weniger als Lösungen für die Heilung unseres Planeten.

Vor fast 30 Jahren bat mich das Time Magazine, über visionäre Denker im amerikanischen Westen zu schreiben. Ich entschied mich unter anderem für den Wildbiologen, Wildtierzüchter, Renaturierungsökologen und Gründer des Savory Institute Allan Savory, Jahrgang 1935, der in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt.

Mit 20 Jahren wurde Savory für den Wildtierbestand in einem großen Teil Nordrhodesiens (heute Sambia) verantwortlich. Zu jener Zeit begann er, sich über die Wurzeln, die eigentlichen Ursachen von Lebensraumzerstörungen und die Bedürfnisse der Wildtiere, der Nutztiere und der Menschen, die gemeinsam auf dem Land leben, Gedanken zu machen.

Wenn man Savorys Weg von seinen Tagen im Busch über den schrecklichen Bürgerkrieg, in dem er eine Fährtenleser-Kampfeinheit kommandierte und die Opposition gegen Ian Smiths rassistische Regierung anführte, bis hin zu seiner Auswanderung in die Vereinigten Staaten verfolgt, ergibt sich das Bild eines Mannes, der sich seit jeher über die Frage, wie die Erde zu heilen sei, Gedanken macht und das Problem neu denkt.

Inzwischen hat er zahlreiche Auszeichnungen und Millionen von Dollar von internationalen Geldgebern erhalten, um in Ländern wie Kenia, Australien, den USA, Mexiko und Südafrika die Weichen zu stellen, und er gab vielen jüngeren Viehzüchtern, Landwirten, Ökologen und Wissenschaftlern den sprichwörtlichen »Tritt in den Hintern«. Die Personen, die Judith Schwartz für dieses Buch befragte, sind keine Theoretiker – sie setzen das, was sie predigen, in die Tat um.

Seit meinem Treffen mit Savory in den 1980er-Jahren hat sich der Zustand unseres Planeten enorm verschlechtert. Zu wenige haben ihm Aufmerksamkeit geschenkt oder sind aktiv geworden. Nun haben wir es mit einem globalen Notfall zu tun: dem Klimawandel und der Versteppung der Erdoberfläche.

Savannen trocknen aus, arktische Küsten erodieren durch das Zurückweichen der Eisflächen und das stürmische Meer, trockene Täler im Norden leiden unter jahreszeituntypischen Regenfällen, gefolgt von Dürren. Durch die Erderwärmung verbuscht die Tundra auf dem Dach der Welt, die Regenwälder trocknen aus, und die große Dürre in Australien breitet sich in den grünen Saum des Kontinents aus. Das Baumsterben, vor allem von Mexiko bis zum Yukon, greift um sich, und die Grundwasserleiter fallen trocken.

Der Jetstream ist destabilisiert, und die Wettersysteme sind chaotisch geworden. Klirrende Winterkälte oder sengende Hitze verweilen für längere Zeit an einem Ort, ohne von aufklarenden Winden hinweggefegt zu werden. In der Folge richten Stürme unvorstellbare Zerstörungen an.

Wir beobachten den schockierenden Anstieg von Treibhausgasen in unserer Atmosphäre: CO2 und Methan entweichen aus Schornsteinen und Auspuffrohren, aus tauenden Permafrostböden und steigen durch die thermische Erwärmung aus den Ozeanen auf, was Methanhydrat in Schwaden direkt aus der Ostsibirischen See hervorkommen lässt. Wir erleben die verheerenden Folgen von gewaltigen Stürmen wie Hurrikans, Tornados und Taifunen sowie Waldbrände und Überschwemmungen. Aber es gelingt uns nicht, die Bedeutung von alldem zu erkennen, weil zu wenige von uns eine enge Beziehung zur natürlichen Welt haben – als ob wir etwas anderes als »Natur« wären!

Wir können den Klimawandel leugnen, weil wir andernfalls zugeben müssten, dass die globale Wirtschaft ein Ende haben muss, was niemand möchte. Wir können darauf beharren, dass sich ausbreitende Wüsten und schmelzendes Eis nichts mit uns zu tun haben, weil wir es nicht schaffen, global und ganzheitlich zu denken oder zu verstehen, dass die Arktis das Klima der ganzen Welt bestimmt. Wir können den Kopf in den Sand stecken, weil es zu schmerzlich ist zu hören, dass wir das Scheitern der Zivilisation zugelassen haben. Wir können den ständig steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre beklagen, dabei jedoch versäumen, den Gesamtzusammenhang zu betrachten. Wir haben den Punkt ohne Wiederkehr längst überschritten. Alles, was wir jetzt tun können, ist, mit den Folgen fertig zu werden.

Lassen Sie uns zum Begriff Wurzeln zurückkommen, und Sie werden erkennen, was wir übersehen haben: den Boden unter unseren Füßen und die Frage, was er mit dem Klima zu tun hat. Wir sind von den Emissionen fossiler Brennstoffe geradezu besessen, haben aber den Boden, auf dem wir stehen, und das, was darin vorgeht, nicht in Betracht gezogen, ebenso wenig wie die Kohlenstoff-, Sonnenenergie-, Wasser- und Mineralstoffkreisläufe in den Böden der Savannen und Weideflächen. Es ist Zeit, »zu Boden zu gehen«.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was der Erdboden mit der globalen Erwärmung zu tun hat. Wenn wir dieses erstaunliche Buch lesen, lernen wir, wie Wüsten wieder grün werden, wie wir die Ursachen des Klimachaos überdenken, die Artenvielfalt wiederherstellen und unser Essen wieder mit Nährstoffen anreichern können. Mit anderen Worten: Wir erfahren, wie wir die große Wunde, die wir unserem Planeten zugefügt haben, heilen können.

Es ist möglich, und es beginnt direkt unter unseren Füßen.

Jede Idee, jeder Lösungsvorschlag in diesem Buch basiert auf der Natur. Es geht darum, die Anatomie eines bestimmten Bodens zu verstehen, seine mikrobielle Zusammensetzung und die Art und Weise, wie der Boden und die Pflanzen Sonnenlicht und Kohlenstoff aufnehmen oder Wasser speichern können. Schließen Sie sich mir an, und lassen Sie uns ein gründliches Verständnis für die Ursachen von Versteppung, Artensterben und globaler Erwärmung erlangen. So können wir beginnen, die regenerativen Kreisläufe von Kohlenstoff, Wasser, Mineralien und Sonnenlicht zu verstehen, die uns helfen werden, den Planeten zu heilen.

Erweitern Sie Ihren Horizont mithilfe eines ganzheitlichen Ansatzes, um vor dem Abgrund, der gleichbedeutend wäre mit unserem Aussterben, zurückzuweichen. Eine fortschrittliche Technologie ist dafür nicht nötig, lediglich gesunder Menschenverstand, Intuition, harte Arbeit und der Wille, etwas Neues auszuprobieren. Hören Sie hier nicht auf, sondern tauchen Sie in das Unwahrscheinliche ein.

Erfahren Sie von der australischen Bodenökologin Christine Jones mehr über »guten Kohlenstoff«. Sie schreibt: »Kohlenstoff ist die Währung für die meisten Transaktionen innerhalb von und zwischen Lebewesen. Nirgendwo wird das deutlicher als im Boden.« Erfahren Sie, wie guter Kohlenstoff in der Bodenkrume und damit auf Grünflächen – die 45 Prozent der weltweiten Landfläche bedecken – die Biodiversität erhöht. Dieser fruchtbare Boden und sein vielfältiges mikrobielles Leben speichern Wasser und stellen so den Grundwasserspiegel wieder her. Auf diese Weise sorgt guter Kohlenstoff für Leben, so Jones.

Wir lernen Landwirte kennen, die mit meißelförmigen Keyline-Pflügen Hafer direkt in das ursprüngliche Grasland einbringen, anstatt den Boden zu roden, zu beackern und dann mit einer einjährigen Kultur neu zu bepflanzen. Wir erfahren, dass Mutterboden Amerikas größtes Exportgut ist. Der Wind trägt die Erde von gepflügten Äckern – und damit allen Kohlenstoff, alle Feuchtigkeit und alle Nährstoffe, die eigentlich unter die Erde gehören – über Tausende von Meilen davon.

Schwartz hat für ihr Buch Ökologen interviewt, die zeigen, dass es möglich ist, mit guten landwirtschaftlichen Methoden tatsächlich Mutterboden zu erzeugen, anstatt Jahrtausende zu warten, bis die geologische Verwitterung einsetzt.

Erfahren Sie von David Pimentel, Wissenschaftler an der Cornell University, dass »90 Prozent unserer Anbauflächen durch Wind- und Wassererosion 13-mal so viel Boden verlieren, wie neu gebildet wird«. Und lesen Sie dann über den australischen Viehzüchter Colin Seis, dessen Farm Winona für ihre »beschleunigte Bodenbildung« berühmt ist. Erfahren Sie mehr über die »unteren Schichten«, in denen tief unter der Oberfläche Humus entsteht und Mineralien und Wasser gespeichert werden.

Lernen Sie den »Liquid Carbon Pathway« (die Flüssigkohlenstoffbahn) kennen, der dazu beiträgt, Sonnenlicht in die Erde zu bringen. Und Sie werden erfahren, dass die Photosynthese unser einziger wahrer Reichtum ist, denn ohne sie wird der Boden so stark degradiert, dass die von uns angebauten Lebensmittel keine Nährstoffe mehr enthalten, der Regen abfließt, Dürren entstehen, Wüsten wachsen und die Menschen unweigerlich vertrieben werden.

Machen Sie Bekanntschaft mit einer Landwirtschaft, die den Wasserkreislauf im Blick behält – Wasser, Wasserdampf, Kondensation und die gesamte Zirkulation von der Atmosphäre bis zum Boden, durch die Pflanzen hindurch und zurück in die Atmosphäre. Ein Kreislauf, den die Autorin »die ständige Hin- und Herbewegung von Feuchtigkeit zwischen Land und Meer« nennt – und der nichts Geringeres zu erreichen vermag als die Beendigung der Versteppung, die Wiederauffüllung des Grundwasserspiegels und die Wiederherstellung des Gleichgewichts der destabilisierten Elemente des Klimas: Kohlenstoff und Wasser und damit des Jetstreams und des Schirms aus Treibhausgasen, der die Wärme unten hält. Die Umkehrung des Klimawandels hat möglicherweise weniger mit CO2 als mit der Erhöhung des H2O-Gehalts in der Atmosphäre zu tun.

Dieses Buch erklärt das Zusammenspiel zwischen dem großen und dem kleinen Wasserkreislauf, der biotischen Pumpe, den Verdunstungs- und Kondensationsströmen in der Luft, in den Pflanzen und im Boden sowie dem ständigen Austausch zwischen beiden. Wir lernen, den Boden als »riesiges Wasserbecken« zu sehen. Es ist entscheidend, das Klima Tropfen für Tropfen zu regenerieren und das Land vor allem mit Blick auf das Wasser zu bewirtschaften, denn bald wird der Bedarf an Wasser 40 Prozent höher sein als das Angebot.

Da Grasflächen mehr als ein Drittel der Erdoberfläche bedecken und wilde Pflanzenfresser sich gemeinsam mit den heimischen Gräsern entwickelt haben, müssen wir diese Tiere wieder auf das Land bringen: Yaks, Bisons, Karibus, Elche, Hirsche, Kängurus, Antilopen, Schweine, Pferde, Schafe und Rinder. »Der Boden braucht Tiere«, sagt Allan Savory. Die Haltung von Nutztieren wird so gemanagt, dass sie das Verhalten wilder Pflanzenfresser sozusagen imitieren. Überweidung ist eine Frage der Dauer, nicht der Anzahl der Tiere. Man kann im Frühjahr eine tausendköpfige Viehherde 6 Stunden auf einer 20 Hektar großen Weide grasen lassen, und das Gras wird dennoch gedeihen. Stellt man aber ein paar Kühe für 6 Monate auf 400 Hektar ab, wird die ganze Fläche überweidet.

Wie Biogärtner belüften, nähren und beweiden Pflanzenfresser den Boden dergestalt, dass sich alle Grundbausteine regenerieren, sich die biologische Aktivität erhöht und die Produktivität steigt. Das Management von Dauer, Häufigkeit und Intensität der Beweidung sowie eine weniger Stress auslösende Haltung der Tiere dienen dazu, die Versteppung aufzuhalten. So können Millionen Hektar degradierter, ausgehungerter und missbrauchter Böden wieder gesund werden.

Habe ich schon erwähnt, dass hier der Status quo hinterfragt wird? Lesen Sie einfach weiter. Das bisher Gesagte ist nur ein Vorgeschmack auf den Inhalt dieses wunderbaren Buches. Indem wir uns darauf besinnen, ganze Ökosysteme und das große Ganze zu sehen, können wir bessere Entscheidungen dahin gehend treffen, wie wir Land und Tiere managen.

Durch das Buch von Judith Schwartz verstehen wir schließlich die Zusammenhänge zwischen der Gesundheit wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Kreisläufe: dass das eine nicht geheilt werden kann, ohne auch die anderen zu heilen. Wir lernen, das große Ganze mit all seinen Komponenten zu betrachten, während wir jede einzelne davon entschlüsseln.

Nachdem ich Anfang der 1980er-Jahre an einem einwöchigen Kurs von Savory teilgenommen hatte, veränderte ich meine Methoden der Viehhaltung und die Art, über Gras, Sonnenlicht, Wasser und Boden zu denken. Ich wollte fortan das ganze Ökosystem im Auge behalten, nicht nur kleine Teile davon, die alle Unterstützung brauchten.

Ich erstellte einen Nutzungsplan, verlegte die Viehherden alle 3 Tage auf andere kleine Weideflächen, indem ich portable elektrische Zäune einsetzte, und innerhalb von 2 Jahren regenerierten sich zwischen 12 und 15 heimische Grassorten auf meinen Weiden. Ich erschloss Quellen, stellte im Winter Gras für eine umherziehende Elchherde bereit, stoppte die Überweidung und stellte Wasserscheiden wieder her. Die Gesundheit meiner Kühe und Kälber verbesserte sich; ich konnte wider Erwarten eine 100-prozentige Abkalberate aufrechterhalten, und ich legte einen großen Küchengarten an, in dem wir das ganze Jahr über ernten konnten. Da ich nicht in eine Rancherfamilie hineingeboren worden war, konnte ich neue Ideen ohne innere Widerstände annehmen. Ich plante, beobachtete und plante neu. Ich machte Fehler, erkannte, was falsch lief, und korrigierte sie. Ich nahm mir die Freiheit, bei der Problemlösung größtmögliche Kreativität und Kooperationsbereitschaft walten zu lassen. Ich machte mir die Rancharbeit zu einem Vergnügen.

Judith Schwartz hat die vielen Aspekte der neuen Denkweise, die seitdem entstanden sind, aufgegriffen, sie mit Scharfsinn erforscht und eloquent beschrieben. Ihre bohrenden Fragen kommen direkt auf den Punkt: Wie können wir die globale Erwärmung und die Zerstörung von Lebensräumen rückgängig machen? Wie können wir eine gesunde Umwelt schaffen, die allen fühlenden Wesen nützt? Wie können wir Fehlentwicklungen umkehren? Wie können wir überleben? Und wenn Sie denken, bereits alles darüber zu wissen, rate ich Ihnen, noch mal von vorne anzufangen: Judiths Buch ist voll von Ideen einer ganzen neuen Generation.

Ich hoffe, Sie tun es mir gleich und stellen sich mutig neuen Denkansätzen, neuem Wissen. Das Unmögliche wird sich in das Mögliche, Tatsächliche verwandeln. Lesen Sie alles einmal und noch einmal, und probieren Sie es dann in Ihrem eigenen Garten aus, so wie ich es getan habe. Warum nicht an jedem Gebäude Solarkollektoren, Strahlungswärme- und Wasserauffangsysteme installieren? Warum nicht Gemüsegärten anstelle von Teerdächern oder ungenutzten Rasenflächen anlegen?

Die Erde ist eine lebendige Membran, eine fragile Haut, die auf jede unserer Handlungen und Schritte empfindlich reagiert. Wir atmen Luft ein und CO2 aus. Das Entschwinden des arktischen und antarktischen Eises ist kein Schauermärchen, das an einem weit entlegenen Ort spielt. Diese Eisflächen sind ganze Ökosysteme im Stadium des Zusammenbruchs. Jedes Ganze steht mit jedem anderen Ganzen im Zusammenhang. Das Süßwasser schmelzender Eisschollen fließt in den Kreislauf der Ozeane. Es verändert deren Salzgehalt und beeinträchtigt den Golfstrom; es erhöht die Menge des Wasserdampfs in der Luft, der wiederum das Wetter und das gesamte Klima verändert. Der Albedo-Effekt des arktischen Eises macht die Region zur natürlichen Klimaanlage der Erde. Ohne dieses Eis können Pflanzen, Wasser und fühlende Lebewesen nicht überleben.

In letzter Zeit habe ich ein wenig Wenyan gelernt, um herauszufinden, inwieweit die Worte und Gedanken der alten Chinesen von der natürlichen Welt abgeleitet sind und wie sie uns helfen können, deren Funktionsweisen zu verstehen. Eine Buchstabenfolge dieses klassischen Chinesisch bedeutet sowohl »Sonne« und »Mond« als auch »intelligent sein«, »verstehen« und »morgen«. Eine andere steht für »Atem«, »Saat« und »Leben«.

Begeben Sie sich in diesem Sinne auf eine Wanderschaft. Schauen Sie, wie Sie Sonnenlicht, Kohlenstoff, Wasser und Mineralien in und aus dem Boden regenerieren können. Testen Sie Ihre eigenen Ideen anhand der Grundbausteine, die Land und Tiere gesund erhalten. Versuchen Sie nicht, eine einzelne Spezies zu retten. Retten Sie zunächst den Boden unter deren Füßen – damit sorgen Sie dafür, dass die ganze Umwelt gesünder wird.

Stellen Sie sich vor, Sie seien eine Savanne oder ein Grashalm, ein Löwenrudel oder eine Wühlmaus, eine grasende Kuh oder ein Karibu. Dann wird Ihr Widerstand gegen neue Ideen erlahmen und schließlich ganz schwinden. Sie werden neue Wege einschlagen und dem Glück nicht hinterherrennen müssen, denn das Glück wird Sie finden. Verlieren Sie nicht den Boden unter Ihren Füßen, und nehmen Sie das große Ganze an, dann werden Sie lebendig.

Gretel Ehrlich, Februar 2013

Einführung

Einführung

Es gibt kein Leben ohne Boden und keinen Boden ohne Leben: Beides hat sich gemeinsam entwickelt.

Charles E. Kellogg, Soil and Society, 1938

Kühe retten unseren Planeten? Warum denn nicht? Eine absurd anmutende Idee beginnt, einen Sinn zu ergeben, wenn wir die prekäre Lage unserer Umwelt einmal aus der Bodenperspektive betrachten. Wenn wir uns auf den Boden der Tatsachen begeben – buchstäblich oder metaphorisch – und schauen, wie menschliches und tierisches Handeln die feine Erdschicht, die unseren Planeten umschmiegt, entweder aufwertet oder verletzt. Wir müssen den kaum wahrnehmbaren Tanz zwischen Tieren, Pflanzen und Mineralien, der uns am Leben hält, wieder schätzen lernen.

Das braune Zeug, das wir uns eilig von den Händen (oder, je nach Alter, von den Knien) waschen, ist der Kern der meisten biologischen Funktionen, die Leben erhalten. Im Erdboden entsteht Nahrung und verrottet biologischer Abfall. Er absorbiert und speichert Wasser, oder, wenn er kein organisches Material mehr enthält, lässt er es einfach abfließen. Er filtert biologische Giftstoffe und kann ausreichend Kohlenstoff speichern, um den Kohlendioxidspiegel merklich und sogar ziemlich rasch zu senken. Er beherbergt über 95 Prozent aller irdischen Lebensformen. An jedem Ort der Welt bestimmt die Bodenqualität den Nährwert unserer Nahrung, wie ein Gebiet Dürren oder Stürmen standhält; sie entscheidet also, ob ein Ökosystem vor Leben strotzt oder aber einer Geisterstadt gleicht.

Und was haben nun die Kühe damit zu tun? Rinder können wie alle äsenden Tiere dazu beitragen, den Boden aufzubauen, sofern sie richtig gehalten werden. Leben sie in großen Herden und werden nach einem genauen Zeitplan immer wieder versetzt, knabbern Rinder gerade genug Vegetation an, um das Pflanzen- und Wurzelwachstum anzuregen, sie zertrampeln den Boden so, dass die verkrustete Erde aufbricht, damit Wasser einsickern kann und schlafende Saaten zu keimen vermögen, und sie hinterlassen Dung und Urin, die den Boden mit organischem Material (Kohlenstoff) versorgen. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt an Gräsern und anderen tief wurzelnden Pflanzen sowie ein reichhaltiger, durchlüfteter Boden, der wie ein großer Schwamm fungiert und damit Wasserabfluss und Erosion einschränkt. (Kühe und ihre eruptive Verdauung gerieten in letzter Zeit arg in Verruf – die Methanfrage werde ich in Kapitel 1 behandeln.) Der Einsatz von Huftieren wie beispielsweise Rindern in der Bodensanierung – eine Praxis, die als »ganzheitliches Weidemanagement« bezeichnet wird – wurde über Jahrzehnte hinweg von Allan Savory, einem Farmer, Viehzüchter und ehemaligen Oppositionsführer gegen die damalige Regierung in Rhodesien, entwickelt und verfeinert. Mit Kühen oder anderen äsenden Tieren, die im Rahmen des ganzheitlichen Weidemanagements große Flächen degradierter Böden »bearbeiten«, könnte man viel Boden schaffen oder erhalten.

Doch lassen wir unsere Rinderherde für den Augenblick beiseite: Eine andere Möglichkeit, Boden aufzubauen, sind Zai-Gräben, eine traditionelle Anbaumethode aus dem westafrikanischen Burkina Faso. In ein Feld werden kleine Löcher gegraben, die das Wasser auffangen und organisches Bodenmaterial (Kompost und dergleichen) aufnehmen. Beide sind in Trockengebieten, die von saisonalen Regenfällen abhängig sind – das ist etwa ein Drittel der globalen Landmasse –, wertvolle Ressourcen. Rinder wirken sich ganz ähnlich aus. Der Rancher und Fachberater Jim Howell erzählte mir, dass diese Methode dazu beitrug, dass die Viehfarmen von Grasslands, LLC, in South Dakota die sintflutartigen Regenfälle im Frühjahr 2011 überstanden, während Farmen in der Nähe Verluste zu verzeichnen hatten: Die Herden sorgten für hufgroße Vertiefungen im Boden, in denen sich das Wasser sammelte, statt Rinnen zu bilden und den Boden zu erodieren.

Wenn Sie sich fragen, warum wir denn Boden aufbauen wollen – gibt es nicht schon genug Dreck? –, bedenken Sie dies: Rund um den Globus büßen wir zwischen zehnmal (in den USA) und vierzigmal (China und Indien) mehr Mutterboden ein, als wir schaffen. Das entspricht rund 83 Milliarden Tonnen im Jahr. Fruchtbarer Boden wird bei Regen von den Feldern gespült und landet in unseren Flüssen; seine Oberfläche wird über- oder unterbeweidet; bleibt er unbedeckt, verliert er seine organische Substanz, da der Kohlenstoff oxidiert und in die Atmosphäre gelangt. Entgegen der kollektiven Gleichgültigkeit gegenüber dem Erdboden sollten wir doch sehr an seinem Schicksal interessiert sein. Eine oft zitierte und paraphrasierte Redewendung lautet: »Der Mensch hat nur eine dünne Schicht Erde zwischen sich und dem Verhungern.« Bislang sind wir mit unseren Böden rücksichtslos umgegangen – und dafür zahlen wir jetzt den Preis.

Auf einer unmittelbaren, tagtäglichen Ebene ist unsere Nahrung nur so gut wie der Boden, auf dem wir sie anbauen. Auch wegen der Verarmung der Böden sind die meisten Nahrungsmittel, die heute erzeugt werden, weniger nährstoffreich als die der meisten früheren Epochen. Studien des britischen Gesundheitsministeriums stellten fest, dass aufgrund der Ernährung der Tiere ein Steak heute nur noch halb so viel Eisen liefert wie vor 50 Jahren. Die Züchtung von Nutzpflanzen auf hohe Erträge hin beschleunigt die Reduktion des Nährstoffgehalts. Im Lauf der Zeit kann dies zu Nährstoffdefiziten führen, die der Landwirt vielleicht gar nicht bemerkt, bis die Folgen auf den Pflanzen sichtbar werden. An diesem Punkt ist die Situation bereits kritisch geworden.

Kennen Sie den Spruch »An apple a day keeps the doctor away« (etwa: »Ein Apfel am Tag hält dir den Arzt vom Leib«)? In den letzten 80 Jahren sank der Kalziumgehalt eines mittelgroßen Apfels fast um die Hälfte, und der Gehalt an Phosphor, Eisen und Magnesium ging sogar um mehr als 80 Prozent zurück. Um den Arztbesuch genauso gut zu vermeiden, braucht man jetzt also vier oder fünf Äpfel. Und das bezieht sich auf Äpfel direkt vom Baum; verarbeitete Früchte verlieren Nährstoffe schon auf dem Weg vom Feld in die Kiste oder Flasche. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass die heutigen hohen Adipositaszahlen paradoxerweise auch ein Symptom von Mangelernährung sind, weil unserem Essen Mikronährstoffe fehlen. Was die Frage aufwirft: Könnte der rückläufige Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel auch zu den steigenden Zahlen chronischer Erkrankungen und Allergien, insbesondere Lebensmittelallergien bei Kindern, beitragen?

Glücklicherweise gibt es viele Lebewesen, die gern für uns Boden schaffen und aufwerten – wenn die Bedingungen stimmen. Hier kommt die mikroskopische Choreografie ins Spiel, bei der die Kühe (oder Lochbuddler) nur als Katalysatoren fungieren. Würmer, Insekten und Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien belüften die Erde, zersetzen Abfälle, wandeln Nährstoffe um (Mykorrhizapilze nehmen Glukose von den Pflanzen auf und helfen im Gegenzug den Pflanzen bei der Aufnahme von Nährstoffen) und zerlegen Gestein in Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Die Herbizide, Pestizide und Fungizide, die in der industriellen Landwirtschaft eingesetzt werden, töten viele dieser Organismen ab. Aus der Perspektive des Bodens oder der Bodenbewohner sind chemische Zusätze alles andere als großartig.

Bei der Zai-Methode lockt das organische Material in den Gruben Termiten an. Diese wiederum wühlen im Erdreich und graben Tunnel, durch die Wasser in den Boden dringt, statt zu verdunsten. Termiten gelten für gewöhnlich als Schädlinge, sie spielen aber in Grenzertragsböden eine ähnliche Rolle wie Regenwürmer in fruchtbareren Gegenden.

In seinem Buch Dirt: The Erosion of Civilizations (deutscher Titel: Dreck – Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert) liefert der Geomorphologe David Montgomery zahlreiche abschreckende Beispiele für Königreiche, Kulturen und Imperien, die ihren Boden zerstörten und dann nichts mehr zum Leben hatten. Von den ersten Bauern im Fruchtbaren Halbmond bis zu den Maya, den Römern und den Bewohnern der Osterinsel haben Völker ihr Land ausgelaugt. Sie mussten sich sodann in stark verkleinerten Gesellschaften neu orientieren oder sind gänzlich verschwunden.

Nicht dass die Menschen es nicht besser gewusst hätten. Ratschläge zur Pflege des Bodens wurden über Generationen hinweg weitergegeben, seit die ersten primitiven Hacken jungfräulichen Boden aufbrachen.

Luc Gnacadja, Exekutivsekretär des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, zitiert gerne diesen Spruch aus den vedischen Schriften von etwa 1500 v. Chr.: »Von dieser Handvoll Erde hängt unser Überleben ab. Wenn wir sie bewahren, wird sie unsere Nahrung, unseren Kraftstoff und unser Obdach hervorbringen und uns mit Schönheit umgeben. Missbrauche sie, und der Boden wird zusammenbrechen und sterben und die Menschheit mit sich reißen.«

Trotz aller Warnungen in der Geschichte ist die Versuchung groß, schwache Berghänge zu bepflanzen, Wälder abzuholzen, die Erträge lukrativer Nutzpflanzen zu steigern oder auf andere Art und Weise immer mehr aus der Erde herauszuholen. Doch heute können wir nicht mehr einfach unser Zelt zusammenpacken, in vielversprechendere Gegenden weiterziehen und den angerichteten Schaden hinter uns lassen.

Es ist an der Zeit, den Boden als die wertvolle Ressource zu behandeln, die er ist. Das bedeutet nicht, auf seine Großzügigkeit zu verzichten – der Boden ist eine erneuerbare Ressource, die schnell auf gute Pflege reagieren kann. Da er an so vielen biologischen Prozessen beteiligt ist, sorgt er, wenn er genährt und aufgewertet wird, für viele Möglichkeiten der ökologischen Erneuerung – mit Vorteilen, die weit über das hinausgehen, was wir zu unseren Füßen sehen.

Lassen Sie mich eines gleich am Anfang klarstellen: Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich über unseren Erdboden schreiben, geschweige denn, dass ich davon fasziniert und begeistert sein würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Moment, ich korrigiere mich: Seit ich damit angefangen habe, über New Economics und die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Umwelt zu berichten, bin ich daran gewöhnt, dass mein Denken neue und unwahrscheinliche Richtungen einschlägt. Als Autorin, die in einer Vorstadtsiedlung aufwuchs und kaum eine Zimmerpflanze richtig pflegen konnte, zähle ich wohl zu den unwahrscheinlichsten Leuten, die andere über diese reiche, braune Hülle unseres Planeten und ihre mögliche Rolle bei der Regenerierung unserer Umwelt belehren könnten. Aber glauben Sie mir, wenn ich sage, dass der Boden als Schmelztiegel unserer vielen sich überschneidenden ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen (zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Nahrungsmittelknappheit, Wüstenbildung und Fettleibigkeit/Mangelernährung) angesehen werden sollte. Und dass die Konzentration auf die Bodensanierung uns ermöglichen wird, diese scheinbar unüberwindbaren Probleme zu lösen.

Berufliche Betätigungen werden häufig von persönlichen, emotionalen Bedürfnissen bestimmt. In meinem Fall war dies in den letzten Jahren der Wunsch, Sorgen zu zerstreuen, insbesondere Sorgen um die Umwelt. Dabei denke ich an die Tierwelt, die ich für selbstverständlich gehalten hatte, und die schwindende natürliche Vielfalt, unter deren Folgen vor allem künftige Generationen leiden werden. Jeden Tag gab es Nachrichten über erschütternde Entwicklungen – die Eiskappen schmelzen, im Nordosten sterben Fledermäuse am Weißnasen-Syndrom, Bienenvölker kollabieren –, und ich erkannte, dass ich die Wahl hatte: Entweder ich errichte eine geistige Blockade um mich herum und ignoriere das alles, oder ich suche einen Weg, um selbst aktiv zu werden. Ich beschloss, mich als Journalistin zu engagieren. Ich wollte Lösungen finden, Ideen, die Optimismus verbreiten, damit ich nicht in Versuchung geriet, mich abzuschotten.

Eine Zeit lang konzentrierte ich mich auf Umweltökonomie. Durch die »Slow Money«-Bewegung, die Investitionen in lokale Lebensmittelunternehmen lenkt, lernte ich, den Boden als Reichtum zu schätzen. Ich begann, Artikel über Bodensanierung zu schreiben – und stieß dabei immer wieder auf die Art von Ideen, nach denen ich suchte, die aber in den Medien nicht vertreten waren. Als ich über das ganzheitliche Weidemanagement berichtete, erkannte ich, dass jedes scheinbar unlösbare Problem nichtsdestotrotz eine Lösung bereithielt durch alternative Maßnahmen, die das System wieder ins Gleichgewicht brachten. Und dass die Frage, welche Richtung eben dieses System nahm, häufig mit dem Boden zu tun hatte.

Da ist zum Beispiel unser Kohlenstoffproblem. Hört man Berichte über die steigenden Kohlendioxidwerte, gewinnt man leicht den Eindruck, dass es sich beim Kohlenstoff- und Sauerstoffmolekül um eine Art Gift handelt, um einen obskuren Dampf, der von einem über 100 Jahre dauernden zügellosen Industrialismus ausgestoßen wurde und uns nun heimsucht. Das Problem ist aber nicht der Kohlenstoff an sich, sondern die Tatsache, dass sich zu viel davon in der Luft statt im Boden befindet, wo er für Fruchtbarkeit sorgt. Der Erdboden hat sich tatsächlich als die kostengünstigste Kohlenstoffsenke erwiesen. Laut Rattan Lal, außerordentlicher Professor an der Ohio State University, könnte die Wiederherstellung des Kohlenstoffs im Erdreich jährlich etwa eine Milliarde Tonnen atmosphärischen Kohlenstoff verhindern. Dies würde etwa 8 bis 10 Prozent der gesamten jährlichen Kohlendioxidemissionen und ein Drittel der jährlichen Anreicherung von atmosphärischem Kohlenstoff ausgleichen, der ansonsten in der Luft verbliebe.

Denken Sie auch an die biologische Vielfalt, die im Boden beginnt: In einem Teelöffel gesunden Erdreichs befinden sich so viele lebende Organismen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Die Diversität des Lebens unter der Erdoberfläche spiegelt sich in dem wider, was oberhalb wächst und gedeiht. Umgekehrt beschränken Defizite im Boden die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt über der Erde und beeinflussen mithin ihr Überleben von den einfachsten Formen bis an die Spitze der Nahrungskette. Werden solche Ungleichgewichte erst einmal erkannt, kann man sie beheben und damit die ganze Lebensvielfalt an diesem speziellen Ort wiederherstellen.

Lassen Sie uns auch einen Blick aufs Wasser werfen. Wasser wird immer mehr zum Problem: In einigen Teilen der Welt gibt es nicht genug davon, in anderen zu viel. Manchmal folgt nach »nicht genug« direkt »zu viel« – wahre Sturzfluten ergießen sich über ausgetrocknetes, karges Terrain, wo nichts sie aufhalten kann. Ein gesunder, lebendiger Boden kann das Vielfache seines Gewichts an Wasser aufnehmen. Steven Apfelbaum, ein Renaturierungsökologe aus Wisconsin, sagt, dass jeder Anstieg des Kohlenstoffgehalts im Boden um ein Prozent zusätzlich 60.000 Liter Wasser pro Acre (0,4 Hektar) bindet. Das mindert nicht nur die Schäden durch Erosion, sondern hält auch das Wasser im Boden, das Pflanzen nährt, den Grundwasserspiegel erhöht und die Feuchtigkeit liefert, die wiederum mikrobielles Leben fördert.

Überschwemmungen, Dürren und sogenannte Jahrhunderthochwasser, die derzeit mit nervtötender Regelmäßigkeit auftreten, wird es immer geben, aber sie müssen nicht so katastrophale Folgen haben. Ich habe mit Zachary Jones von der Twodot Land and Livestock Company bei Harlowton in Montana gesprochen, wo der Musselshell River, ein Nebenarm des Missouri, im Frühjahr 2011 das 13-Fache seines um diese Jahreszeit üblichen Abflusses verzeichnete. Er merkte an: »Das war die höchste Wassermenge, die wir in den fünf Generationen, die meine Familie hier Landwirtschaft betreibt, in diesem Fluss erlebt haben.« Während das Hochwasser Highways überströmte, Scheunen und Einpferchungen wegschwemmte und Vieh ertränkte, blieb das Twodot-Land von Überflutungen weitestgehend verschont. Jones schreibt das der Tatsache zu, dass die Ranch seit 25 Jahren ganzheitlich gemanagt wird. Verglichen mit den Nachbarhöfen verzeichnete das 9700 Hektar große Twodot-Gelände mehr Gräser und andere tief wurzelnde Pflanzen (für effiziente Nährstoff- und Wasserkreisläufe) sowie ein reichhaltiges, gut belüftetes und sehr aufnahmefähiges Erdreich. Statt abzufließen und Erosionsschäden zu verursachen, verblieb das Wasser auf dem Land.

Das gab doch Anlass zur Hoffnung: Die Konzentration auf den Boden könnte die verheerenden Folgen von Überschwemmungen reduzieren. Von dem Optimismus, den diese Erkenntnis bei mir auslöste, konnte ich gar nicht genug bekommen, und so blieb ich am Ball. Es stellte sich heraus, dass die Bildung von Mutterboden beschleunigt werden kann, und zwar mit schlichten Maßnahmen wie Viehhaltung, Löcher graben, organischen Zusätzen und einfachen Anbautechniken – es waren keine kostspieligen, hochtechnologischen oder geotechnischen Systeme nötig, die man nur mit Doktorgrad versteht. Mir dämmerte, dass wir es trotz der Art und Weise, wie unsere ökologischen Probleme häufig dargestellt werden, nicht mit einzelnen Problemen zu tun haben, die separat angegangen werden müssen. Unser Umweltfiasko ist vielmehr ein Symptom gestörter biologischer Kreisläufe: des Kohlenstoffkreislaufs, des Wasserkreislaufs, des Nährstoffkreislaufs und des Energiekreislaufs. Da sie alle miteinander verwoben sind, tragen Bemühungen, einen dieser Kreisläufe in Ordnung zu bringen, sehr wahrscheinlich auch zur Regenerierung der anderen bei.

Ich möchte keinesfalls naiv erscheinen und behaupten, dass wir einfach ein paar Rinder vor sich hin grasen lassen und ein bisschen Kompost auf den Boden werfen müssten, um dann weiter fröhlich die Umwelt ausbeuten und verschmutzen zu können wie bisher. Aber ich möchte auch nicht vor Verzweiflung wie gelähmt verharren noch mich hinter eine Mauer der Gleichgültigkeit flüchten, so verlockend das auch manchmal sein mag. Ich weiß, wie schlimm die Dinge stehen. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Eine Bodensanierung kann überall erfolgen: in einem Wassereinzugsgebiet, in einer Gemeinde, auf einem unbewirtschafteten verlassenen Feld. Unabhängig vom Ausmaß werden die ökologischen Kreisläufe wieder in Einklang kommen, wenn wir auf die Bedürfnisse des Bodens eingehen.

Ein umfassendes und dramatisches Beispiel ist die Wiederherstellung des Lössplateaus in China, die in John D. Lius Film Hope in a Changing Climate dokumentiert ist. Innerhalb von 10 Jahren wurde ein Gebiet von der Größe Belgiens entlang des Gelben Flusses in Chinas Nordwesten von einer nahezu öden, von Staubstürmen geplagten Wüste, die als der am stärksten erodierte Ort der Welt gilt, in eine blühende Agrarregion verwandelt, in der die Armutsrate um die Hälfte gesunken ist. Im Rahmen dieses Gemeinschaftsprojekts von Regierung und Gemeinden legten die einheimischen Bauern Terrassen an, forsteten Hanglagen wieder auf und stellten auf mehrjährige Nutzpflanzen mit tieferen Wurzeln um. Die chinesische Regierung erkannte, dass es weniger kostete, den Boden zu stabilisieren, als sich permanent um die Sedimente zu kümmern, die in den Fluss gelangten. Die Stabilisierung des Bodens brachte zahlreiche weitere Vorteile mit sich.

Angesichts unserer ökologischen Herausforderungen ist die grandiose Fähigkeit der Natur zur Selbstheilung ein starker Joker. Das Wissen, dass die regenerativen Mechanismen der Natur größer und kraftvoller sein können, als wir glauben, gibt mir große Hoffnung. Vor ein paar Jahren besuchte ich die alljährlichen E. F. Schumacher Lectures im heutigen Schumacher Center for a New Economics in Great Barrington, Massachusetts, unweit von meinem Zuhause. (Ernst Friedrich Schumacher schrieb Anfang der 1970er-Jahre das Buch Small is Beautiful mit dem aufrüttelnden, aber häufig ignorierten Untertitel A Study of Economics as if People Mattered.) Am Ende des Tages stand ich in einer Gruppe und unterhielt mich mit Alisa Gravitz, Geschäftsführerin von Green America, die einen Vortrag mit dem Titel »Jeder ist ein Aktivist« gehalten hatte. Die Redner, darunter auch der unerschütterliche Umweltschützer Bill McKibben, hatten einen grandiosen Job gemacht, indem sie darauf hinwiesen, wie düster der Zustand unserer Umwelt ist, und ich glaube, viele von uns suchten nach einem Hoffnungsschimmer, den sie mit nach Hause tragen konnten. Gravitz wirkte locker und zuversichtlich, sodass sich viele von uns zu ihr hingezogen fühlten.

Eine Frau fragte geradeheraus, wie man es angesichts der ständigen schlechten Nachrichten schafft, weiterzumachen. Gravitz dachte eine Minute lang nach und berichtete dann, dass sie in der Nähe des Lake Erie aufgewachsen ist, der in den 1960er-Jahren für »tot« erklärt wurde. (Der Cuyahoga River, ein Zufluss des Lake Erie, erlangte 1969 Berühmtheit, als er in Flammen stand.) Es habe geheißen, dass die Wiederherstellung des Sees Jahrzehnte dauern würde, erinnerte sich Gravitz, doch schon sehr bald gab es wieder Anzeichen von Leben. Mit strengeren Umweltschutzauflagen, einschließlich des Clean Water Act von 1972, erholte sich der See, und 1980 war er bereits ein beliebtes Erholungsgebiet. Heute kommt es zu großen Algenblüten und gelegentlichem Fischsterben, aber Gravitz wies darauf hin, dass sich der See, den die meisten Experten bereits aufgegeben hatten, schneller erholt hätte als erwartet. »Daran denke ich, wenn mein Mut nachlässt«, sagte sie. »Wir sollten niemals die Selbstheilungskräfte der Ökologie unterschätzen.«

Das erschien mir logisch: Wir müssen mit der natürlichen Tendenz aller Lebewesen, nach Gesundheit zu streben, arbeiten. Wir können mit einem See, einem Wassereinzugsgebiet, einem verwüsteten Plateau anfangen und kleine Oasen der Regenerierung schaffen. Im Lauf der Zeit füllen wir dann die Lücken, wie bei einem Puzzle. Jeder Streifen ausgelaugten oder chemisch gesättigten Bodens, jede durch Erosion entstandene Schlucht oder Rinne ist eine Wunde in der Landschaft. Und wir können diese Wunden heilen, indem wir uns um den Boden kümmern.

In meiner Kindheit nannten wir ihn »Dreck«. Er war braun (diese unglückliche Farbe mit dem fäkalen Unterton) und setzte sich unter unseren Fingernägeln fest, wenn wir draußen spielten. Das Händewaschen, sobald wir wieder im Haus waren, glich einer Geduldsprobe. »Dreck« war ein Affront gegen die glatte, verchromte Ästhetik jener Zeit, und man argwöhnte, es könnte etwas Schlimmes passieren, wenn wir ihn nicht abschrubbten (zumindest wäre unsere Kleidung besudelt). Doch wir Kinder spielten darin, mit den Miniversionen jener Baumaschinen, die unweit unseres Hauses die Erde aushoben. Denn dies waren die 1960er-Jahre, und die Leute errichteten hier ihre Häuser, wie tausend Meilen weiter westlich, im Grain Belt, Getreide angebaut wurde. Heerscharen von Häusern mit ordentlich gemauerten Backsteinkaminen und matten Aluminiumverkleidungen – architektonische und soziale Monokulturen – schossen wie Pilze aus dem Boden. Wir Nachbarskinder waren Geschöpfe jener Zeit: In unseren Spielen waren wir Baumeister, keine Bauern.

Obwohl ich in Vermont lebe, wo man nie weit von einer glücklichen Kuh oder im Sommer und Herbst von einem Hofladen entfernt ist (oft ein Schuppen mit einer Geldkassette, der nach dem altmodischen »Vertrauensprinzip« betrieben wird), habe ich lange gebraucht, um zu verstehen, dass Erde mehr ist als ein passives Einheitsmedium für Dinge, die darauf wachsen. Vor einiger Zeit plauderte ich mit unserem Nachbar Charles Moses, der unsere Wiese mit dem brush hog (einer Art Kreiselmäher) mäht, damit sie eine Wiese bleibt. Charles unterrichtet Chemie an unserer örtlichen High School und ist ein Urgroßneffe von Grandma Moses. »Weißt du«, meinte er und nickte in Richtung unseres Grundstücks, »dass ihr da unten einen großartigen Boden habt?«

An der Art, wie er das sagte, erkannte ich, dass es ihn wurmte, dass wir auf unserem Land nichts anbauten.

Ich erwiderte: »Wirklich?«

»Jo«, entgegnete er mit der Zurückhaltung eines echten Vermonters, »wenn ihr Gemüse anbauen wollt, würde ich mich darum kümmern. Es gibt nichts Besseres als Kartoffeln direkt aus der Erde.«

Es gab kein Zurück mehr. Wir kauften auf der Clearbrook Farm, einem Biogartenmekka im nahen Shaftsbury, Setzlinge, und mit wenig Aufwand unsererseits gedieh alles. Das war ein bisschen Anfängerglück. Der sehr fruchtbare Boden, der von dem Bauern, der dort in den 1970er-Jahren lebte, als Charles ein Kind war, liebevoll gepflegt wurde, hatte nur auf Pflanzen gewartet, die es wert waren, genährt zu werden. Inzwischen lese ich eifrig Saatgutkataloge. Ich genieße das sommerliche Ritual, den Garten zu inspizieren und zu ernten, so sehr, dass ich in diesen kostbaren Monaten nur ungern verreise. Auf der Tagesordnung stehen im Moment: eine zweite Aussaat von Grünkohl, Rüben und Bohnen sowie die Frage, was ich mit all den Gurken machen soll.

Dieses Buch ist kein wissenschaftlicher Leitfaden für die Bodenbearbeitung. Es ist vielmehr ein Aufruf zum Handeln im Namen des Bodens – und damit auch im Namen derer, die von ihm profitieren. Und das sind wir alle. Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen und mich nicht hinter Euphemismen verstecken; wir wissen doch alle, dass die ökologischen Systeme um uns herum zusammenbrechen. Kapitel für Kapitel werde ich mich unseren gravierendsten Umweltproblemen widmen und aufzeigen, wie wir durch die Fokussierung auf den Boden Lösungen finden können – und ich werde von Menschen erzählen, die dies mit innovativen und häufig nicht eingängigen Methoden tun. (Erinnern Sie sich an die Kühe?)

Krempeln Sie also Ärmel und Hosenbeine hoch und wühlen Sie mit mir im Dreck.

Kapitel 1: Unser Grund und Boden − der Ground Zero für die Kohlendioxidreduktion

Kapitel 1

Unser Grund und Boden − der Ground Zero für die Kohlendioxidreduktion

Der Prozess, bei dem CO2 aus dem atmosphärischen Kreislauf entfernt wird, ist die Photosynthese.

Christine Jones, australische Bodenökologin

Wir haben ein Kohlenstoffproblem. Wissenschaftler sagen, dass die Sicherheitsschwelle für die Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre bereits überschritten ist. Um eine Destabilisierung des Klimas und andere damit einhergehende Katastrophen zu vermeiden, müssen wir diesen Wert auf 350 Teile pro Million senken. Derzeit liegt er bei 392, mit Trend nach oben.

Während wir die »Kohlenstoffneutralität« anstreben und uns über die Vorschläge für Kohlenstoffhandelssysteme den Kopf zerbrechen, besteht das Problem jedoch nicht in der Kohlenstoffmenge an sich – die Menge des Kohlenstoffs auf der Erde ist konstant –, sondern in der Frage, wo sich dieser Kohlenstoff befindet. Das überschüssige, klimabelastende und störende Zeug ist nämlich jener Kohlenstoff, der in die Atmosphäre gelangt und sich mit Sauerstoff zu Kohlendioxid verbindet.

Wohin also mit all dem überschüssigen Kohlenstoff? In den Boden! Kohlenstoff macht Boden fruchtbar und nährt Pflanzen und Mikroben. Ein kohlenstoffreicher Boden speichert Wasser wie ein Schwamm. Wasser, das hingegen auf kohlenstoffarmen Boden fällt, fließt ab, führt zu Erosion und wäscht Nährstoffe aus dem Erdreich. Boden, der Wasser aufnimmt, kann Dürren, Waldbränden und Überschwemmungen besser standhalten. Oder in den Worten von Christine Jones, einer australischen Bodenökologin, die in ihrer Heimat als »Kohlenstoff-Königin« bekannt ist: »Kohlenstoff ist die Währung für die meisten Transaktionen innerhalb von und zwischen Lebewesen. Nirgendwo ist das deutlicher zu sehen als im Boden.«

Die Bedrohung angesichts des überschüssigen Kohlenstoffs in der Atmosphäre ist real und akut. 1 Es ist ein Problem, wie wir es noch nie gesehen haben: gleichzeitig unsichtbar und global, abstrakt und doch weitreichend in seinen Auswirkungen. Wenn wir wie bisher unsere Bemühungen auf die atmosphärische Komponente konzentrieren – indem wir versuchen, den Deckel auf etwas zu legen, das wir in die Luft blasen –, haben wir nur das halbe Bild vor Augen. Die andere Seite jedoch offenbart, dass ein großer Teil der Kohlenstoffaltlast, die in der Atmosphäre schwebt, eigentlich im Boden sein sollte.

Überschüssigen Kohlenstoff dort hinbringen, wo er hingehört

Diese Erkenntnis führte dazu, dass ich mehr über »Bodenkohlenstoff« – unter anderen Umständen hätte der Begriff in einer wissenschaftlichen Vorlesung wohl dazu geführt, dass meine Gedanken abschweiften – erfahren wollte. Und so verbrachte ich 2 Tage mit zwei Männern, die sich der Sache des Bodenkohlenstoffs verschrieben haben: Peter Donovan und Abe Collins, Gründungsmitglieder der Soil Carbon Coalition, einer NGO mit der Mission, »die Praxis der Umwandlung von atmosphärischem Kohlenstoff in organische Bodensubstanz voranzutreiben und das Bewusstsein dafür zu stärken«. Der Slogan auf ihrer Website lautet: »Bringt den Kohlenstoff dorthin zurück, wo er hingehört.«

Peter kam im Rahmen der Soil Carbon Challenge nach Vermont. Bei diesem Wettbewerb gilt es einzuschätzen, wie gut Landbewirtschafter die biochemische Magie der Rückführung von Kohlenstoff in den Boden beherrschen. Dafür werden auf den Grundstücken der »Kandidaten« – Viehzüchter, Landwirte und gemeinnützige Umweltorganisationen von Kalifornien über Iowa bis zu North und South Carolina – die Ausgangskohlenstoffwerte gemessen und im Lauf von 10 Jahren die Veränderungen dokumentiert. Indem sie sich auf kleine, fest umrissene Gebiete konzentrieren, können die Organisatoren der Soil Carbon Challenge die Veränderungen der Bodenkohlenstoffwerte genau und zu minimalen Kosten kontrollieren, indem sie bewährte Methoden wie Probenentnahme vor Ort und Laboruntersuchungen anwenden.

Wie kann man den Kohlenstoffgehalt im Boden erhöhen? Indem man die Prozesse umkehrt, die den Kohlenstoff in die Luft geblasen haben. Öl, Kohle und Gas sind eine der Emissionsquellen, aber im Lauf der Zeit ist die Landwirtschaft immer mehr zum Hauptschuldigen geworden. Seit etwa 1850 emittieren landwirtschaftliche Praktiken doppelt so viel atmosphärisches Kohlendioxid wie bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht (um 1970 haben sich die Rollen umgekehrt). In den letzten 150 Jahren sind zwischen 50 und 80 Prozent des organischen Kohlenstoffs aus der Ackerkrume in die Luft gelangt.

Das Mittel gegen diese rasche Oxidation ist die sogenannte regenerative Landwirtschaft: die Bearbeitung des Landes mit dem Ziel, Mutterboden aufzubauen, das Wachstum tief wurzelnder Pflanzen zu ermöglichen und die Artenvielfalt zu erhöhen. Das stellt die konventionelle Landwirtschaft auf den Kopf: Statt sich auf den Getreideanbau zu konzentrieren, sollen die Bauern den Boden aufbauen. Doch »Carbon Farmer« wie Donovan und Collins sind der festen Meinung, dass mit der Erhöhung des Kohlenstoffgehalts auch der Rest – also die Produktivität des Bodens, die Pflanzenvielfalt und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen – folgen wird.

Peter Donovan, ein Mann der leisen Töne, ehemaliger Schafzüchter und Fachmann für klassische Literatur und Musik, nahm diese Herausforderung im Juli 2011 an. Er gab seine Wohnung in Enterprise, Oregon, sowie die allermeisten seiner weltlichen Güter auf und machte sich in einem umgebauten Schulbus, Baujahr 1981, auf den Weg, um die Böden der Nation zu untersuchen. Auf seiner Fahrt gen Osten hatte er mehrere Kontrollstopps eingeplant; er nahm sich aber die Zeit, um Vorträge und Workshops zu halten und weitere Landverwalter und -besitzer für den Wettbewerb zu gewinnen. Die Messungen und Labortests kosten 250 Dollar und liefern den Teilnehmern, wie er bereitwillig zugibt, keinen direkten finanziellen Gewinn, sondern lediglich die Chance, Teil eines Projekts zur Verbesserung von Land und Umwelt zu werden.

An einem Tag Ende Oktober mache ich mich auf nach St. Albans in Vermont, wo Abe Collins rund 75 Hektar bewirtschaftet, von denen er den größten Teil als Weideflächen für Rinder nutzt. Die Luft ist nasskalt, der graue Himmel deutet bereits auf den ungewöhnlich früh einsetzenden Schneefall hin, der Vermont noch im Lauf der Woche heimsuchen wird. Die Hügel ringsum sind geprägt von »verbrannten« Erdtönen (gebrannte Umbra, gebrannte Siena) − Schattierungen, die sich meiner Erinnerung nach in der exklusiven »Herbst-Abteilung« des Malkastens finden. Ich warte vor einem Bauernhaus neben dem großen gelben Bus mit Oregon-Kennzeichen und einem Schild mit der Aufschrift »Whole Grasslands Build Soil« sowie einer Anzeigentafel, die das »Klavierstimmen zu vernünftigen Preisen« bewirbt, bis ein John Deere Gator angeknattert kommt. Abe, ein jüngerer Mann in Jeans, springt heraus und begrüßt mich. Er trägt eine Baseballkappe mit dem Schriftzug »Plays in the Dirt«. Er schaut auf meine Füße und runzelt die Stirn. »Da draußen ist es stellenweise ziemlich aufgeweicht«, sagt er und geht ins Haus, um nach robusten Damenstiefeln zu suchen, und eines der angebotenen Paare passt auch einigermaßen. Die Felder, sagt er, seien nach der Überschwemmung durch den Hurrikan Irene fast 2 Monate zuvor noch immer gesättigt.

In seinem geländegängigen Fahrzeug machen wir uns auf in Richtung Lake Champlain, einem kühlen blauen See in etwas mehr als einer Meile Entfernung, und halten an einer Weide. Ich schaue zu, wie Abe und Peter ein Transekt anlegen und dafür eine 4 mal 4 Meter große Fläche abstecken. Sie stellen ein Metallgestänge auf, um eine Art räumliche »Momentaufnahme« zu erstellen, die es ihnen ermöglicht, einen kleinen Mikrokosmos des Feldes zu erfassen. Peter und Abe knien sich hin und lesen quasi den Boden.

»Es gibt Löwenzahn, Vielblütiges Weidelgras, Wiesenrispengras – sowohl Kentucky- als auch Kanada-Spezies«, zählt Abe auf. »Wiesenschwingel. Klee, rot und weiß. Sehr wenig Rohrglanzgras.« Ich erkenne nur ein Büschel Gras mit ein paar Löwenzahnblättern dazwischen.

Die Vielfalt der Pflanzen, sagt Abe, sei ein Zeichen für den aufgewerteten Zustand des Bodens. »Als wir vor etwa 6 Jahren hier anfingen, war der Boden schlecht entwässert und richtig sumpfig.« Damals sei hier hauptsächlich Rohrglanzgras gewachsen, eine invasive Spezies, die in vielen Teilen der Vereinigten Staaten einheimische Pflanzen verdrängt habe, so auch in Vermont. »Ich begann, mit dem Tieflockerer den Boden aufzubrechen, dann ließ ich ihn ein paarmal beweiden. Ich fuhr Heu ein und brachte Kompost aus, habe die Fläche mithilfe von Laser-Landnivellierung eingeebnet und das Erdreich mit einem Keyline-Pflug belüftet. Vorher war die Ackerkrume 10 bis 12 Zentimeter dick. Darunter begann eine orangefarbene Zone, die untere Schicht des Oberbodens, in der er abwechselnd aerob (mit Sauerstoff) und anaerob (ohne Sauerstoff) ist.«

Abe zeigt mir, wie Erde an der Sauerstoffschwelle aussieht: zäher, feuchter Lehm mit rostorangenen Schichten.

Er fährt fort: »Jetzt haben wir 45 Zentimeter Mutterboden. Wir haben die Bedingungen so verändert, dass er Sauerstoff enthält und lockerer ist.« Und an der Oberfläche zeugt schon die größere Vielfalt an Gräsern und anderen Pflanzen von der ökologischen Gesundheit und Widerstandskraft des Bodens.

Noch wichtiger als die Artenvielfalt ist die Tatsache, dass da überhaupt Pflanzen wachsen, anders als bei kahlen Böden, die bezüglich des Bodenkohlenstoffs ein absolutes Tabu sind. Wie Peter sagt: »Ein kahler, unbedeckter Boden zeigt nicht nur an, dass Kohlenstoff aus dem Boden in die Atmosphäre entweicht, sondern auch, dass es kein Leben gibt, das den Kohlenstoffgehalt wieder auffüllen könnte.« Denken Sie an die riesigen Ackerflächen nach der Mais- oder Sojabohnenernte: Aus diesem nackten Boden entweicht Kohlenstoff in die Luft. Haben Sie erst einmal angefangen, über Bodenkohlenstoff nachzudenken, werden Sie ein abgeerntetes Feld nie wieder auf dieselbe Weise betrachten. Was Ihnen früher als rustikal-schön und friedvoll erschien – stille, goldfarbene Felder, wie mit dem Lineal gezogene Rillen von Pflug und Mähdrescher –, wirkt jetzt, zumindest aus der Klimaperspektive, bedrohlich.

Von den beiden Männern ist Abe der fröhlichere, unbekümmertere und lebensfrohere Typ. Er hat hellblaue Augen, glatte, jugendliche Haut und macht gern Scherze. Einmal kniet er sich vor ein frisch gegrabenes Loch und sagt: »Das sieht ein Wurm, wenn er nach oben schaut – nur dass er blind ist.«

Die Männer markieren ihr Raster mit Zollstöcken, die mit roten Fähnchen versehen sind. Peter hebt ein Stück Grasnarbe an. Als er tiefer gräbt, sorgt die Schaufel für ein schlürfendes, gurgelndes Geräusch. »Diese Böden sind gesättigt«, sagt er, und ich bin froh, dass ich mir die Stiefel geliehen habe.

So arbeiten sie konzentriert vor sich hin. Peter auf seinen Kniepads, mit gezackten Messern, Blechdosen für die zylindrische Form und einem altmodischen Holzlineal aus der Schule. (»Spitzenforschung auf dem neuesten Stand der Technik«, bemerkt er trocken.) Er verstaut die Bodenproben in Ziplock-Plastiktüten und steckt diese in einen Leinensack mit der Aufschrift »A nation that destroys it‘s soil, destroys itself« (»Eine Nation, die ihre Böden zerstört, zerstört sich selbst«) – ein Zitat von Franklin D. Roosevelt, das unweigerlich auf T-Shirts, in Publikationen und E-Mails auftaucht, wenn man es mit Bodenaktivisten zu tun hat.