49,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jüdischer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das Musiktheater des zwanzigsten Jahrhunderts wurde wesentlich von Kurt Weill (1900-1950) geprägt, am berühmtesten ist seine kongeniale Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, aus der eine der bis heute meistgespielten Opern der Welt hervorging: die Dreigroschenoper.

1933 musste der jüdische Komponist fliehen, zunächst nach Frankreich, 1935 emigrierte er dann in die USA, wo er am Broadway große Erfolge feiern konnte.

Stephen Hinton betrachtet in dieser ersten umfassenden Monografie Weills Entwicklung, seine Experimente mit den unterschiedlichsten Genres und Stilmitteln – von Einaktern und Theaterstücken mit Musik bis hin zum Broadway-Musical. Es zeigen sich »zwei Weills« – der europäische und der amerikanische: Europa und Amerika als die beiden Pole seines Lebens und Wirkens. Berlin wird am Broadway hörbar und in Berlin, Paris, London, Kiew und anderswo in Europa ein amerikanisch verwandelter Kurt Weill.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1214

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Stephen Hinton

Kurt Weills Musiktheater

Vom Songspiel zur American Opera

Aus dem Englischen von Veit Friemert

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Weill’s Musical Theater. Stages of Reform bei University of California Press, Berkeley Los Angeles London

eBook Jüdischer Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023.

© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

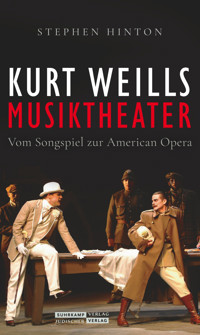

Umschlagabbildung: Die Dreigroschenoper, Maxim Gorki Theater, Berlin, 2004, Regie: Johanna Schall, vorn: Pierre Besson (Macheath), Norman Schenk (Brown), Eckhart Strehle (Hakenfingerjakob).Foto: akg-images/picture-alliance

eISBN 978-3-633-77778-5

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Vorwort und Danksagungen

1

.Zur Biografie

Weill und die Nachwelt

Biografische Methode

Konkurrierende Charaktere: Weill und Hindemith

Stil: Probleme der Definition

Stil und Gestus

2

.Der Busoni-Schüler

Junge Klassizität

Urform

Reform

Moderne klassische Kunst

Soziologische Ästhetik

Werkbegriff

Arlecchino

3

.Einaktopern

Der Protagonist

Royal Palace

Der Zar läßt sich photographieren

4

.Songspiel

Der Beginn der Partnerschaft

Institutionelle Horizonte

Kritische Reaktionen

5

.Stücke mit Musik

Die Dreigroschenoper

Happy End

Der Silbersee

6

.Epische Oper

Unstimmigkeiten in der Theorie

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Die Bürgschaft

7

.Lehrstücke

Etymologie

Lehrstück

(Brecht – Hindemith)

Gebrauchsmusik

»Lehrstück« als experimentelles Musiktheater

Der Lindberghflug

Der Jasager

Musikalische Konsequenzen

8

.Musiktheater des Exils

Die sieben Todsünden

Marie Galante

A Kingdom for a Cow

The Eternal Road

9

.Musical Plays

Johnny Johnson

Knickerbocker Holiday

Lady in the Dark

One Touch of Venus

10

.Bühne versus Leinwand

Die neuen Medien

Pabsts

3

-Groschen-Oper

Unerfüllte Hoffnungen

You and Me

Von der Bühne zur Leinwand

Where Do We Go from Here?

Nichtverwirklichte Projekte

11

.Amerikanische Oper

Street Scene

Down in the Valley

12

.Konzept und Bekenntnis

Love Life

Lost in the Stars

Coda

Zwischengattungen und die Möglichkeiten der Oper

Etappen der Rezeption

Anmerkungen

Vorwort und Danksagungen

1.Zur Biografie

2.Der Busoni-Schüler

3.Einaktopern

4.»Songspiel«

5.Stücke mit Musik

6.Epische Oper

7.Lehrstücke

8.Musiktheater des Exils

9.Musical Plays

10.Bühne versus Leinwand

11.Amerikanische Oper

12.Konzept und Bekenntnis

Coda

Werkverzeichnis

Abkürzungen

Abdruckgenehmigungen

Abbildungsnachweis

Personenregister

Werkregister

Informationen zum Buch

Vorwort und Danksagungen

Im Jahre 1947, weniger als drei Jahre vor seinem Tod im Alter von fünfzig Jahren, fasste Kurt Weill seine Karriere in einem einzigen nüchternen Satz zusammen: »Seit ich mit 19 Jahren festgestellt hatte, daß das Theater meine eigentliche Domäne werden würde, habe ich ständig auf meine eigene Weise versucht, die Formprobleme des musikalischen Theaters zu lösen; und im Verlauf der Jahre habe ich mich diesen Problemen auf sehr verschiedene Weise genähert.«1 Wenn sich die Absicht dieses Buches ähnlich prägnant zusammenfassen ließe, so hieße dies, Weills knappe autobiografische Aussage im Einzelnen zu erkunden. Was sind die »Formprobleme«? Was besagt »verschiedene Weise«? Was bedeutet »meine eigene Weise«? Und was geschah im Jahre 1919, als er neunzehn war?

»Domäne« schließt Komposition ein, ist allerdings damit nicht identisch. Sein erstes Werk für das Musiktheater, die Ballettpantomime Zaubernacht, komponierte Weill erst 1922. In der zweiten Hälfte des Jahres 1919, nachdem er seine Studien in Berlin unterbrochen hatte – ein Kompositionsstudium bei Engelbert Humperdinck und Kurse in Musikwissenschaft und Philosophie an der Universität –, arbeitete er zuerst als Korrepetitor in seiner Heimatstadt Dessau und danach, auf Humperdincks Empfehlung, als Zweiter Kapellmeister, kurze Zeit später dann als Chefdirigent in der südwestfälischen Stadt Lüdenscheid. Dies verschaffte ihm praktische Erfahrungen in der Welt von Oper und Operette. Die Teilnahme an Ferruccio Busonis Meisterklasse von 1921 bis zum Tod des Meisters 1924 bestärkte ihn in seiner ohnehin bereits festen Berufsvorstellung.

Dem »Bekenntnis zur Oper«, wie dies Weill in einer frühen Programmschrift nannte, und weiter gefasst dem Bekenntnis zum Theater blieb er zeit seines Berufslebens treu.2 Die Formulierung »ständig […] Formprobleme […] zu lösen« trifft gut die Mischung von Pragmatismus und Idealismus, die sein Werk prägt. Seine vielgestaltigen Talente gingen Hand in Hand mit seinem beständigen Verlangen nach substanzieller Erneuerung. Hinter der enormen Vielfalt seines Werkes stand, so scheint er sagen zu wollen, ein gemeinsames künstlerisches Vorhaben – »meine eigene Weise«. In diesem Buch erkunde ich sowohl die Vielzahl der Lösungen für die Probleme, denen er sich unaufhörlich stellte, als auch die seinem Ansatz zugrunde liegende Gesamtästhetik.

Der Untertitel »Vom Songspiel zur American Opera« bezieht sich sowohl auf die Formen des Theaters, die Weills wichtigstes künstlerisches Betätigungsfeld waren, als auch auf seine Karriere im Ganzen, die sich in eine Reihe verschiedener Entwicklungsphasen unterteilen lässt.3 Diese zweifache Bezugnahme korrespondiert dabei mit der Mehrdeutigkeit von »Reform« im Untertitel der ursprünglichen englischsprachigen Fassung dieses Buches: »Stages of Reform«. Auf einer Ebene soll damit an berühmte Vorgänger Weills erinnert werden, vor allem an Gluck und Wagner, die ihr Schaffen im Sinne einer Reform der Oper verstanden, eine Zielsetzung, die sich in ihrer posthumen Reputation bestätigt. Weill hegte ähnliche Ambitionen. Wann immer er sich über seine vielen Projekte äußerte – etwas, das er sowohl privat wie öffentlich nahezu ständig tat –, so konzentrierte er sich dabei nicht nur auf seine Beschäftigung als Mann des Theaters, sondern er hatte insbesondere seine Bestrebungen als Erneuerer und Wegbereiter im Blick. Das Adjektiv »neu« war aus seinem Wortschatz so wenig wegzudenken wie aus dem Busonis mit dessen »neuer Ästhetik«. Trotz der verschiedenen Bühnen und Etappen seiner Karriere, die Institutionen und Gattungen aller Art einbezog, sich über zwei Kontinente erstreckte und etwa drei Jahrzehnte andauerte, scheint es die Rolle des Theaterreformers zu sein – eine Rolle, der er sich verschrieben hatte –, die den Schlüssel zu Weills relativ kurzem, aber intensiven Schaffen liefern dürfte.

Weill mag eine größere Nähe zu Glucks achtzehntem Jahrhundert verspürt haben als zu Wagners neunzehntem, jedoch war es Wagners anhaltende Präsenz, die jene Musiker heimsuchte, deren Karriere, wie die Weills, nach dem Ersten Weltkrieg begann. »Warum«, so fragt er 1927 mit Bezug auf Beethoven, »stehen uns Jungen trotz aller Verehrung für den Meister Mozart oder Bach näher?« Die Schuld dafür gab er der Überlieferung, insbesondere Wagners Beethovenrezeption. Wagner habe einem »Vorurteil« Vorschub geleistet, von dem »wir uns befreien« müssen.4 »Unsere Generation«, so schreibt er weiter im Jahre 1929, »konnte schon als Kind Wagner nicht mehr hören.«5 Das Verhältnis zu Wagner war schwierig. Obwohl in den 1920er Jahren eine wagnerkritische Einstellung zum absoluten Muss gehörte, sollte doch daran erinnert werden, dass dieselbe Generation, die zeitgenössische Musik und zeitgenössisches Theater spezifisch und ausdrücklich als Negation der Kunst Wagners bestimmte, dieser davor absolut hörig gewesen war. Dass Weill seinen Widerwillen gegenüber Wagner zurückdatiert, ist nicht nur irreführend, sondern auch symptomatisch für die Intensität der früheren Ergebenheit.

In seinem letzten Schuljahr zum Beispiel hielt er einen Vortrag über Die Meistersinger (wie wir aus einem erhalten gebliebenen Manuskript wissen), die er in offensichtlich grenzenloser Verehrung als das »herrlichste[] Werk« beschrieb und deren »gesunden Humor« er lobte. Schließlich erklärt er, es sei genau diese Qualität, die es Wagners Werk erlaube, sich »den Weg in die Herzen der Deutschen, die einen ihrer grössten Geniuse bisher so schmählich behandelt hatten[, zu bahnen]«. Kurz danach, als Siebzehnjähriger, begleitete er den »Liebestod« aus Tristan und Isolde auf dem Klavier. Er berichtete seinem Bruder Hans, das Konzert habe »kolossalen Applaus, insbesondere beim ›Tristan‹« erhalten. Des Weiteren gestand er ihm, er »glaube, eine anständige Tristan Aufführung wird für mich immer ein Erlebnis sein. So viel steckt wohl in keiner Opernpartitur weiter; so kann man sich wohl in keine Musik weiter hineinversenken beim Anhören und Hineinknien beim Einstudieren und Darstellen.« Da Wagner auf Weill und dessen Zeitgenossen einen solch nachhaltigen Einfluss hatte, erwies sich das Bemühen, ihn zu verdrängen, als ein quasi-ödipaler Generationskonflikt. Wagner musste durch bewusste, ja selbstbewusste Negation überwunden werden, obwohl diese Teufelsaustreibung nie wirklich gelang.6

Weill zog es vor, andere Männer des europäischen Theaters als Vorbilder anzuführen: zu Beginn natürlich Mozart, dann aber auch Verdi, Offenbach und Puccini. Es lässt sich von jedem etwas in Weill finden, gemeinsam mit allem, was von Wagner haften geblieben war. Auch lud Weill zum Vergleich mit Strawinsky ein und, während der 1940er Jahre, mit amerikanischen Kollegen wie Gershwin und Rodgers. In der Hauptsache aber bezog er sich auf Busoni. Insbesondere war dessen Opernlehre von bleibendem Einfluss auf Weills eigene musiktheoretische Äußerungen, und zwar auch dann, wenn die Quelle ungenannt blieb. Damit etablierte Weill den Stammbaum eigener Kreativität.

Wie bei der ansonsten völlig von ihm verschiedenen Art Wagners ist »Reform« für Weill nicht nur eine technische Angelegenheit oder eine solche der Form. Sie ist auch moralisch. Den Behauptungen zahlreicher Kritiker zum Trotz nutzte Weill die Bühne weder für rein formalistische Experimente noch für bloße Unterhaltung, sondern vor allem, um mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren: Von seinen ersten bis zu seinen letzten Kompositionen für die Bühne fühlte er sich verpflichtet, auf verschiedenen Ebenen die Natur der Menschheit schlechthin zu erkunden. Das musikalische Theater, das für ihn Drama durch Musik bedeutete, war bei dieser Unternehmung eher Hilfe als Hindernis. Wie er 1936 erklärte, kann »die Bühne heute nur ein Existenzrecht beanspruchen […], wenn sie eine höhere Ebene von Wahrheit anstrebt«.7 Indem sie erlaubt, Charaktere in extremen Situationen, in denen das Sprechen dem Singen weicht, zu erkunden, bahnt sie einen Zugang zu dieser »höhere[n] Ebene«.

Weill suchte mit seinen Reformen in der experimentierfreudigen Weimarer Republik nach einem neuen Publikum, nach neuer Rezeption seiner Kunst. Das Theater nicht nur einer neuen, sondern auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bedeutete für ihn als Komponisten, beständig neuen Anforderungen entsprechen zu müssen. Auch das ist ein Sinn von »Reform«. Die Emigration hat diese Verpflichtung eher noch verstärkt. Dieser Aspekt seiner Reform ist persönlich und künstlerisch gesehen das strittigste und zugleich das beherrschende Thema der Weill-Rezeption und -Forschung. Welche Aspekte seiner Kunst hatten Bestand? Welche änderten sich? Das sind bleibende Fragen, vielleicht die bleibenden Fragen.

Ästhetisch scheint Weills Werk auf der Unvermeidlichkeit des Wandels zu beruhen, wie er oft mit Nachdruck in seinen programmatischen Erklärungen behauptete. Auch lässt sich der mit seiner Übersiedlung von Europa in die Vereinigten Staaten erfolgte Wandel – vielen seiner Kritiker zufolge ein solcher grundsätzlicher wie bedauerlicher Art – weder einfach ignorieren noch verwerfen. Der Vielfalt an Idiomen, Gattungen und Stilen zum Trotz, die Weill sich zu eigen machte, bleibt bei genauerer Untersuchung sein Zugang zu Fragen der musikalischen Dramaturgie von Anbeginn bis zum Schluss bemerkenswert konsequent, wie ich abschließend in den letzten beiden Kapiteln zeigen werde. In diesem ganz elementaren Sinn zumindest konnte er zu Recht für sich beanspruchen, seine »eigene Weise« begründet zu haben.

Ästhetische Fragen verbinden sich mit biografischen Erwägungen. Die sich hartnäckig haltende Auffassung von den »zwei Weills«, der man unausweichlich in jeder Rezeptionsgeschichte des Komponisten begegnet, postuliert zwei vermeintlich unterschiedliche Ansichten des Menschen, eine jede mit eigener Ästhetik, eine davon europäisch, die andere amerikanisch. Dennoch bedient sich die Theorie der »zwei Weills«, die auf der Idee eines unüberbrückbaren Schismas in seiner Entwicklung als Komponist gründet, traditioneller Ansichten von Integrität, die in gleichem Maße der biografischen Methode wie der Kompositionsästhetik geschuldet sind. Diese letzte Bedeutung von »Reform« thematisierend beginnt die vorliegende Studie mit einer Diskussion biografischer Fragen, ehe sie sich zentralen Aspekten des Weill’schen Programms, wie es in seinen eigenen Schriften und in Interviews vorgestellt wird, zuwendet. Die weiteren Kapitel des Buches beschäftigen sich mehr oder weniger chronologisch mit seiner Karriere – und schließen in der Coda mit einem kurzen Überblick über die posthume Rezeptionsgeschichte –, ohne dass der Anspruch erhoben würde, alles zu thematisieren. Es handelt sich hier weder um eine neue biografische Studie noch um eine Gesamtdarstellung aller seiner Werke, sondern um eine Untersuchung des Musiktheaters von Kurt Weill aus verschiedenen Perspektiven, wie der biografischen, der philosophischen, der historischen und der musikanalytischen Perspektive.

Die Idee, dieses Buch zu schreiben, entstand aus einem Auftrag. Als ich gebeten wurde, für The New Grove Dictionary of Opera die Einträge zu Weill und dessen Bühnenwerken zu verfassen, erwies sich die Frage, welche Werke hier einzubeziehen wären, als nichts weniger als belanglos. Wie viele von diesen sind »wirkliche« Opern? Weills Fall ist – obwohl, zumal im zwanzigsten Jahrhundert, keineswegs einzigartig – gewiss ein Extremfall. Wie ausgedehnte Diskussionen mit dem Herausgeber des Opernlexikons bestätigten, waren nahezu alle Stücke Weills für das Musiktheater Mischformen, was in einer Hinsicht für, in einer anderen gegen deren Aufnahme in die Publikation sprach. Die von mir zur Anwendung gebrachten Kriterien sind grundlegender und eng miteinander verwandter Art – es handelt sich um institutionelle und strukturelle Kriterien. Obwohl Weills Bühnenwerke nur selten in einem Opernhaus ins Leben starteten, schloss dies doch nicht unbedingt deren Aufführung in Operninstitutionen aus. Ausgeschlossen war damit auch nicht, sie als Sub-Genres der Oper zu betrachten. Allerdings charakterisiert Weills Œuvre institutionell und strukturell durchgängig ein Spannungsverhältnis zwischen dem Werk selbst und dessen Gattungstraditionen. Darüber hinaus scheint oft gerade diese Spannung, zumindest teilweise, das zu sein, worum es sich bei dem Stück handelt. Weill arbeitet mit produktiver Mehrdeutigkeit.

Ein typischer Fall ist offensichtlich sein und Brechts bekanntestes Werk, Die Dreigroschenoper, die es in der Tat schaffte, in den New Grove Dictionary of Opera aufgenommen zu werden, und damit einige womöglich gleichermaßen würdige Kandidaten hinausdrängte. Zunächst wurde sie (und wird sie oft noch immer) in einem mittelgroßen Theater aufgeführt, nicht aber in einem Opernhaus. Das Wort »Oper« im Titel ist zum Teil ironisch, aber nur zum Teil. Wenn es sich dabei um eine Oper handelt, dann um eine Art Banausenoper – wenn man sie mit ihren anspruchsvollen Vorläuferinnen vergleicht. Oder anders gesagt: Dreist und selbstbewusst mischt sie Ernstes und Heiteres in der Art einer Burleske. Sie ist eine Oper über die Oper. Weill schreibt, sie habe ihm »Gelegenheit [geboten], den Begriff ›Oper‹ einmal als Thema eines Theaterabends aufzustellen«.8 Oper als Thema? Nicht nur schreibt Weill über die Reform der Gattung, sondern das Werk selber wird von ihm als Beitrag zur Debatte betrachtet. Zugleich schildert er das Werk als eine »Urform der Oper«, die die traditionellen Elemente der Gattung, deren rudimentäre Formen und Konventionen auf neue und provokante Art zusammenführt.

Mit Street Scene etwa zwei Jahrzehnte später schuf er eine weitere unkonventionelle – wenn auch weniger derb provokante – Kombination von Elementen, wie sein Bemühen zeigt, eine geeignete Bezeichnung für das Stück zu finden. Ehe er sich, im Gegensatz zur traditionellen »europäischen« Variante, für »amerikanische Oper« entschied, nannte er das Stück zunächst ein »dramatisches Musical« und dann eine »Broadway-Oper« – wobei in all diesen Bezeichnungen ein Versuch zum Ausdruck kommt, die ungewöhnliche Mischung der Elemente aus traditioneller Oper und Broadway Musical zum Ausdruck zu bringen. »Broadway« meint sowohl die erste Aufführungsstätte von Street Scene als auch die Institution, für die das Stück gedacht war, ihre Größenordnung. In einem Brief an seinen früheren europäischen Verleger Universal Edition bemerkte Weill, Street Scene sei »für die speziellen Erfordernisse des Broadway-Theaters für ein verhältnismässig kleines Orchester (33 [Musiker]) geschrieben, und ich frage mich, ob das für die großen Opernhäuser ausreichend wäre«. Er würde jedoch »die Möglichkeit in Betracht ziehen, eine neue Instrumentierung für Opernhäuser auszuarbeiten, und in diesem Fall auch einige musikalische Änderungen (weniger Dialog, mehr Musik) vornehmen«.9 Leider kam diese überarbeitete Fassung nie zustande.

Als ich die Werke auf ihren jeweiligen Wert prüfte, schien Weill zu sagen, »ich fordere Sie auf, mich in die Geschichte der Oper aufzunehmen«, wie er nicht weniger eindringlich zu sagen schien, »ich fordere Sie auf, mich nicht in diese Geschichte aufzunehmen«. Diese ganz bewusste Zweideutigkeit wird von seinen eigenen Aussagen unterstützt. Während seiner gesamten Karriere sprach er darüber, eine Zwischenposition zu beziehen, ein Musiktheater zu schaffen, das zwischen Oper und anderen Genres steht. Weill war ein Komponist, der sich bewusst der simplen Einordnung widersetzte, trotz verbreiteter Versuche, wie etwa im Fall der Theorie der »zwei Weills«, ihn in bestehende Kategorien zu pressen.

Was für jedes einzelne Werk gilt, gilt auch für Weills gesamte Karriere. Die Etappen ergänzen einander. Die zweite Hälfte seiner Karriere nimmt die Erwartungen der ersten nicht völlig zurück, wie dies der herkömmlichen Auffassung entspräche, die einen »deutschen« zu einem »amerikanischen« Komponisten, einen seriösen Schöpfer und Vermittler europäischer E-Musik zu einem Broadway-Entertainer werden lässt.10 Aber die Unterschiede zwischen dem Früh- und dem Spätwerk sind nicht unwichtig. Die Änderungen erfolgen allmählich von Stück zu Stück, von Bühne zu Bühne. In seinem Werk gibt es Kontinuitäten und Brüche. Die vorliegende Untersuchung unternimmt einen Versuch, diese zu begreifen, ohne den Komponisten wie aus einem Guss zu präsentieren oder ihn in zwei Komponisten aufzuteilen. Als Fazit untersucht das Schlusskapitel diese Kontraste nicht nur als Ausdruck der »geteilten Welt«, in der er lebte (um hier Ronald Taylors Formulierung zu benutzen), sondern auch als unabdingbare, produktive Widersprüche der künstlerischen Persönlichkeit des Komponisten.

Sicher hätte diese Untersuchung auch einen etwas anderen Aufbau haben können. Sie hätte Weills Leben und Werke in strikt chronologischer Folge vorstellen und alle Karriereschritte der Reihe nach beschreiben können. Oder sie hätte Aspekte seines Werkes für das Musiktheater systematischer vorstellen und theoretische Schlüsselbegriffe herausgreifen und diese auf das gesamte Werkkorpus anwenden können. Ich habe mich aber für einen Kompromiss entschieden: Die Kapitel legen eines nach dem anderen die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Theaterformen, die Weill übernommen und reformiert hat, während sie sich bei der Diskussion der Einzelwerke mehr oder weniger an die chronologische Abfolge halten. Auch Weills Mitwirkung am Medium Film wird in einem gesonderten Kapitel (»Bühne versus Leinwand«) beleuchtet, insbesondere sein Bestreben, ein neues Genre des Musiktheaters, die »Filmoper«, zu schaffen. Es ist meine Absicht gewesen, soweit wie möglich den historischen und systematischen Aspekten von Weills Werk gerecht zu werden – den Bühnen wie den Etappen. Das bedeutete auch, über die eigentliche Beschreibung und Analyse der Werke hinauszugehen.

Der Werkbegriff verlangt hier nach einer genaueren Bestimmung. Für einen Theaterkomponisten wie Weill ist ein Werk nicht gleichbedeutend mit einem Text. Seine Projekte für das Musiktheater waren immer auch Kollektivunternehmungen. In den meisten Fällen ging die Entstehung der Projekte dem Prozess ihrer Umsetzung für bestimmte künstlerische Ereignisse nicht voraus, sondern war mit diesem aufs Engste verbunden. Soweit Textmaterialien mit einbezogen waren – in der Hauptsache handelte es sich um Libretti und Partituren –, unterlagen sie, innerhalb des Produktionsprozesses, dem Vorbehalt der Überarbeitung und Anpassung. Änderungen der Besetzung oder des Spielorts, Wiederaufnahmen und Neuinszenierungen – all diese Aspekte der Realisierung des jeweiligen Werkes verlangten nach weiteren Überarbeitungen und Anpassungen. Daraus folgt, dass die Identität eines jeden Werkes dynamisch, dessen Status als geschriebener Text nicht auf Dauer festgelegt, sondern wandelbar ist. Ein auf den Grundsätzen der klassischen Rhetorik basierender Werkbegriff bietet hier eine tragfähige Alternative zum herkömmlichen Urtext-Modell. Statt die Produktions- und Rezeptionsgeschichte aus der Erörterung auszuklammern, spielen beide sowohl philologisch wie kritisch eine bedeutsame Rolle; sie sind von wesentlicher Bedeutung für die Schaffung eines maßgeblichen Aufführungstexts wie auch dafür, die Natur der diversen Theaterunternehmungen Weills zu verstehen. Der Kontext trägt zum Text bei, wird ein Teil davon. Dokumente der Rezeptionsgeschichte, insbesondere Theaterkritiken, vermitteln Charakter und Eindruck der Aufführung. Insofern sind sie unverzichtbare Facetten des Werkes.

Obwohl die Diskussion der einzelnen Werke in Übereinstimmung mit den übrigen Erörterungen des Buches hauptsächlich historisch und interpretierend orientiert ist, hätte ich die Mühe, sie niederzuschreiben, gescheut, wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass viele, wenn nicht alle Werke Weills für das Musiktheater heute noch spielbar wären, wie die jüngste Aufführungsgeschichte der meisten von ihnen gezeigt hat.

***

Die Idee für dieses Buch entwickelte sich, wie oben beschrieben, aus der Recherche für The New Grove Dictionary of Opera. Mehrere Kapitel gingen aus anderen Veröffentlichungen hervor. Diese sind in der Danksagung aufgelistet. Ich danke den Herausgebern und Verlagen für die Erlaubnis, hier Teile dieser Abhandlungen in überarbeiteter Form zu verwenden. Mein Dank geht auch an die Musikverleger, Musikbeispiele aus Weills Werken zu übernehmen und die Texte von Rodgers und Hammersteins Allegro und Sondheims Saga of Lenny zu zitieren, sowie an die verschiedenen Rechteinhaber für die Nutzung der Fotografien.

Nachdem ich über mehrere Jahrzehnte das Privileg genossen hatte, Forschung und Lehre an drei verschiedenen Institutionen – an der Technischen Universität Berlin, der Yale University und der Stanford University – miteinander kombinieren zu können, muss ich den Beitrag vieler Studenten und Kollegen anerkennen, zu zahlreich, um sie einzeln zu nennen, mit denen ich die Ideen, die Eingang in dieses Buch gefunden haben, diskutiert hatte. Ein Großteil der Forschung erfolgte, mit Hilfe der freundlichen und kompetenten Unterstützung seiner Mitarbeiter, am Weill-Lenya Research Center (der Kurt Weill Foundation for Music, New York, N.Y.), der offiziellen Heimstätte der Weill-Forschung. Die Buchproduktion wurde in Teilen von der Kurt Weill Foundation for Music, Inc., finanziert, die ein Stipendium gewährte, um die Kosten für die Übersetzung und den Notensatz in den Musikbeispielen zu decken und das Register zu erstellen; durch die School of Humanities & Sciences an der Stanford University. Ich danke Don Anthony von Stanfords Center for Computer-Assisted Research in the Humanities (CCARH) für seine schönen Notenstiche der Musikbeispiele. Auch geht mein Dank an das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin) für die Bereitstellung von Fotokopien der Rezensionen aus der unschätzbaren Steininger-Sammlung des Archivs.11 Joseph Auner, der mich auf die Existenz der Sammlung aufmerksam machte, las auch das gesamte Manuskript und lieferte unverzichtbare Hinweise und Anregungen.

Vor allem bin ich all jenen Weillianern zu großem Dank verpflichtet, deren Publikationen und privaten Ratschläge diese Studie erst möglich machten: Tim Carter, dessen Beitrag zu Kapitel 9, insbesondere zu Johnny Johnson, von unschätzbarem Wert war; Tamara Levitz, die das Kapitel über Busoni las; Jürgen Schebera, dem Mitherausgeber von Weills Gesammelten Schriften; den Mitgliedern der Redaktionsleitung der Kurt-Weill-Edition – David Drew†, Joel Galand, Edward Harsh (Mitherausgeber von Die Dreigroschenoper und vormaliger leitender Redakteur der Edition), Kim Kowalke (ebenfalls Präsident der Kurt-Weill-Stiftung) und Giselher Schubert –, mit all denen ich zahllose Stunden über Weill und dessen Werke diskutierte; dem früheren Direktor des Weill-Lenya Research Center David Farneth und dessen Mitarbeitern Dave Stein (gegenwärtig Archivar der Stiftung) und Elmar Juchem (gegenwärtiger Herausgeber der Edition). Dave Stein war dem Projekt in allen Phasen seiner Entwicklung eine außerordentliche Unterstützung, die von der Herstellung von Fotokopien und Digitalbildern bis hin zur zügigen Bearbeitung von Quellenanfragen in letzter Minute reichte. Profitiert habe ich insbesondere von der einzigartigen Expertise Elmar Juchems und Kim Kowalkes, deren ausführliche Erläuterungen und Hinweise die Endfassung des Manuskripts in vielfältiger Weise verbesserten. Auch schätze ich mich wirklich glücklich über die angenehme Zusammenarbeit mit meinem Übersetzer, Veit Friemert, und mit meiner Lektorin bei Suhrkamp, Sabine Landes. Niemand weiß besser als meine Frau Grace, wie viel Zeit und Arbeit in diesem Buch steckt. Ihr und unserem Sohn Harry ist es in Liebe gewidmet.

1.Zur Biografie

Unlängst wurde er aufgefordert, im Stil von Gilbert und Sullivan oder von Gershwin zu komponieren, und nun soll er in der Art von Seicento-Madrigalen schreiben. Man verlangt dies von einem Mann, der für die kuriose Eigenart seines individuellen Stils angesehen war, von einem Mann mit nahezu unbeugsamer Distanz gegenüber jedem Stil, der nicht der seine ist.

S.L.M. Barlow, »In the Theatre«1

Für mich ist Weill ein Komponist, der speziell aus der festen Zuversicht heraus, seine Kunst auf die Grundlagen des Ausdrucks – auf lesbare Musikfiguren – gegründet zu haben, die Fähigkeit besaß, in jedes Kleid zu schlüpfen: in den protestantischen Choral wie das jüdische Melisma, den europäischen Tango wie die Atonalität Schönbergs, aber auch in die Gefälligkeit und Seichtigkeit eines Richard Rodgers. Er war kein Hochstapler, sondern ein ernsthafter Komponist, geübt darin, leichten musikalischen Fummel jeder Art zu tragen. […] Wer erfahren möchte, was allem Musiktheater eigentümlich ist, sollte Weill hören.

Daniel Albright, »Kurt Weill as Modernist«2

Wie sollte Kurt Weill erinnert werden? Die Tatsache, dass die Nachwelt geneigt ist, ihn als den Komponisten anzuerkennen, dem die Nachwelt völlig egal war, ist eine Ironie, die er zugegeben, wenn auch nicht besonders geschätzt hätte. Auch war er an dieser Sachlage nicht ganz schuldlos. »Was mich anbelangt, so komponiere ich für heute«, sagte er in einer oft zitierten und häufig paraphrasierten Äußerung. »Ich pfeife darauf, für die Nachwelt zu komponieren.« Es fällt schwer zu glauben, dass er hier nicht zu viel gelobte. Warum sonst hätte er das Thema überhaupt erst anschneiden sollen? Wem die Nachwelt wirklich völlig egal ist, wird nicht darüber sprechen. Oder hatte er vielleicht zu wenig gelobt? Herauszufinden, was Weill meinte, blieb letztlich der Nachwelt – der Weills Äußerung nicht egal war – überlassen, und sie hat sich dieser Aufgabe auf vielfältige Weise angenommen. Die Ironie verlangt nach Erläuterung, wenn nicht gar nach Auflösung.

Die Vorstellung, nicht für die Nachwelt geschrieben zu haben, trägt zu der Vorstellung bei, Weill sei ein Komponist ohne feste Identität, jemand, der »Stile öfter gewechselt zu haben schien als Länder«, um einen seiner Biografen zu zitieren.3 Zweifellos ist diese Vorstellung auch der Tatsache geschuldet, dass er zeitlebens dem Musiktheater, nicht jedoch dem Konzert oder der »absoluten« Musik, verpflichtet war. Immer wieder suchte er den Ansprüchen aller Beteiligten entgegenzukommen: den Koautoren, Intendanten, Sängern, Dirigenten und anderen. Die lückenhafte Überlieferung der Werke ist ein weiterer Faktor. Obwohl er dem »Klangbild« seiner Kompositionen (wie er seine Instrumentation bezeichnete) großen Wert beimaß und somit auch darauf bestand, sie selbst zu orchestrieren – auch am Broadway, wo das normalerweise von anderen erledigt wurde –, wurde zu seinen Lebzeiten nicht eine einzige vollständige Partitur veröffentlicht. Tatsächlich waren einige seiner bekanntesten Musikstücke in der Form populärer Arrangements im Umlauf, als Schlagerauskoppelungen seiner Theaterwerke – eine Praxis, der er nicht abgeneigt war, die er zuweilen selbst aktiv beförderte.4 Immer hat Weill jedoch unterschieden zwischen der Leitung, die dem Komponisten die Integrität des Gesamtwerks einschließlich seines »Klangbildes« sichert, und der Wandelbarkeit einzelner Lieder. In einigen Fällen wie etwa bei »Mack the Knife« und »September Song« gelang ihm das für klassisch ausgebildete Musiker Außergewöhnliche: seine Identität als Komponist wurde durch die Popularität der Musik ausgehebelt. Je mehr Leute seine Melodien auf den Lippen hatten, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie wussten, wer sie komponiert hatte. Vielleicht ist dies ein Weg, auf dem die Nachwelt darauf pfeift?

Das Bild einer chamäleonartigen Künstleridentität erklärt sich vorrangig dadurch, dass Weill mit offenkundigem Erfolg auf zwei Kontinenten tätig war, dass er Länder und Stile wechselte. Viele seiner Kritiker und nicht wenige seiner Verehrer hatten damit Probleme und zögerten, den Wechsel von der europäischen Kultur der 1920er und 1930er Jahre zur US-amerikanischen der 1940er Jahre, den er mit ersichtlicher Leichtigkeit vollzog, gut zu heißen. Weill wurde vielfach beschuldigt, die Werte seines europäischen Werkes preisgegeben und sich neu erfunden zu haben. Keiner hat diesen Aspekt der Unbeständigkeit eindrucksvoller erfasst als der Regisseur Elia Kazan, mit dem Weill bei zwei seiner Aufführungen in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet hatte: »Ich schätzte an ihm die Fähigkeit, in einem neuen Land, diesem Land, sein Glück zu machen und den Erfordernissen unseres Musiktheaters nachzukommen. Wenn er Deutschland verlassend statt in den Vereinigten Staaten auf Java gelandet wäre, hätte er binnen eines Jahres javanesische Tempelmusik komponiert und das Lob der dortigen Hohepriester erhalten. Wäre er in der afrikanischen Savanne ausgesetzt worden, so hätte er schnell die Stammestrommel beherrscht!«5

Verschiedentlich wurde sogar behauptet, Weill habe, nachdem er Deutschland verlassen hatte, versucht, »eine zweite Persona zu entwickeln«, wie David Drew im Jahre 1975 mit Bezug auf die Terminologie C.G. Jungs formulierte und hinzufügte, ein solcher Versuch sei »in der Geschichte bedeutsamen Komponierens einzigartig«; verlangt sei dabei »eine korrespondierende und schwer zu bewerkstelligende Neuorientierung seitens eines jeden, der gewohnt ist, das spätere Werk eines Künstlers im Lichte seines früheren einzuschätzen«.6 In diesem Sinne hat der Komponist Robin Holloway, der auch nach »der Qualität von Weills amerikanischem Werk im Vergleich mit seinem europäischen« fragt, die Ansicht vertreten, Weill habe das europäische Werk »eindeutig preisgegeben«.7 Die »zwei Weills«, die aus dieser Ansicht hervortreten, gelten als miteinander unvereinbar. Eine der entscheidenden Zielsetzungen dieser Studie besteht darin, den Gedankengang hinter solchen Urteilen zu erkunden. Dies möchte ich aber verfolgen, ohne die Spannungen und offensichtlichen Widersprüche in Weills Leben und Werk herunterzuspielen.

Gewiss waren Weills künstlerische Ansichten nicht frei von Widersprüchen. Wie hätten sie dies auch sein sollen? Die Widersprüche waren Herausforderungen, denen er sich stellte. Es überrascht nicht, dass seine private Korrespondenz in dieser Hinsicht freimütiger war als seine öffentlichen Erklärungen. Unter den Briefen aus seinen frühen Jahren zeigt das keiner besser als jener an seinen Bruder Hans vom 27. Juni 1919. Hier schreibt der Neuzehnjährige über seinen Berufswunsch, Komponist zu werden, und schildert in aufschlussreichen Bildern seinen Zugang zur Komposition. Er vergleicht sich mit Beethoven, ganz eindeutig der Musterfall eines Komponisten der Instrumentalmusik, jedoch schwerlich einer, dem nachzueifern wäre. »Eine Dichtung brauche ich, um meine Phantasie in Schwung zu bringen«, erklärt er; »meine Phantasie ist kein Vogel, sondern ein Flugzeug«.8 Für jemanden, der in seiner ganzen Karriere für das Musiktheater komponieren sollte, ist diese frühe Bekundung wegweisend. Worte werden tatsächlich seine Fantasie in Schwung bringen. Reine Instrumentalmusik wird die Ausnahme und nicht die Regel sein.

Mit seiner Beschreibung des kompositorischen Prozesses in Begriffen moderner Technologie bringt Weill ein Gespür für historische Zusammenhänge ein, das sich in seiner Kunst immer wieder zeigt. So wird er ein Jahrzehnt später Charles Lindberghs epochalen Transatlantikflug mit einer Kantate feiern, die ursprünglich in Zusammenarbeit mit Paul Hindemith und Bertolt Brecht als Stück für den Rundfunk konzipiert worden war. Der Lindberghflug, wie die Kantate aus dem Jahre 1929 genannt wurde, ist ein klarer Fall. Ein weiterer ist Railroads on Parade (bekannt als »Historiendrama des Verkehrs« [»Pageant Drama of Transport«]), komponiert für die Weltausstellung in New York und dort zwischen 1939 und 1940 aufgeführt, um die Transcontinental Railroad von ihren Anfängen Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart zu feiern. Nur sehr wenige der Werke Weills sind nicht an die zeitgenössische Kultur angebunden; in den meisten Fällen geht es sogar darum, diese Bindung besonders zu betonen. Weill komponierte Musik, die beides zugleich war: Musik für ihre Zeit und Musik aus ihrer Zeit.

Sich mit Beethoven zu messen, war nicht nur ein Vergleich zwischen Instrumental- oder »absoluter« Musik einerseits und Vokalmusik andererseits und betraf auch nicht nur die Herstellung eines wichtigen Bindeglieds zur historischen Gegenwart. Es ging darüber hinaus um die Frage der eigenen, jüdischen Identität. Als Weill sich in seinem Brief an seinen Bruder fragt, ob er das Komponieren aufgeben und sich stattdessen dem Dirigieren zuwenden soll, erwähnt er als Lösung ein Studium bei Arnold Schönberg. Der folgende Abschnitt des Briefes aus dem Jahre 1919 ist durch und durch provokant und in seinen ironischen Aspekten herausfordernd – insbesondere dort, wo Weill das antisemitische Klischee des jüdischen Künstlers ins Feld führt. Ohne hier wirklich zu erwarten, das Ohr der Nachwelt zu haben, bringt er an dieser Stelle einen Sinn für sarkastischen Humor ins Spiel, von dem er wusste, dass sein Bruder ihn schätzt:

Wir Juden sind nun einmal nicht produktiv, u. wenn wir es sind, wirken wir zersetzend u. nicht aufbauend; u. wenn die Jugend in der Musik die Mahler-Schönberg-Richtung für aufbauend, für zukunftbringend erklärt (ich tue es ja auch!), so besteht sie eben aus Juden od. aus jüdelnden Christen. Niemals wird ein Jude ein Werk wie die Mondscheinsonate schreiben können. Und die Verfolgung dieses Gedankens windet einem die Feder aus der Hand. So weit will ich kommen – nur durch Schönberg kann ich’s – daß ich nur schreibe, wenn ich muß, wenn es mir ehrlich aus tiefstem Herzen kommt; sonst wird es Verstandesmusik, u. die hasse ich.

Wenn Weill dieses Klischee akzeptiert – ein bekanntermaßen von Wagner verbreitetes Klischee –, dann weniger als Urteil über seine Fähigkeiten oder seine Produktivität, sondern eher als Tatbestand des Kulturlebens, als etwas, dem er entgegentreten musste, nicht zuletzt politisch. Mit jugendlicher Begeisterung verweist er darauf, dass eine andere Lösung darin bestehen könnte, alles Übrige, einschließlich des Umzugs nach Wien, zu vergessen und sich »bis zum Rasendwerden [zu] verlieben«. Diesen Weg hat er dann letztlich beschritten. Das Vorhaben, bei Schönberg zu studieren, scheiterte, ein »Was wäre wenn«-Szenario, das so verlockend war, wie es sich als unwahrscheinlich erwies. Aber verlieben sollte er sich. Die Ehe mit Lotte Lenya bot ihm, bei all ihren emotionalen und sonstigen Turbulenzen, den Halt, nach dem er suchte. So schreibt er in dem Brief an seinen Bruder aus dem Jahre 1919, fünf Jahre vor dem ersten Zusammentreffen mit Lenya: »Ein Mensch, der so zwischen zwei Welten hängt wie unsereiner, braucht einen solchen Halt« – eine Stelle, an der sein musikalisches Paradigma erneut aufscheint: »Es gibt nur noch eins, was eine ähnliche Wirkung auf mich ausübt, wie ich mir die Liebe denke: Beethoven«. Das Hören der Kreutzersonate könne ihn, wie er schreibt, zum Weinen bringen: »die allein könnte mich, wenn ich schlecht wäre, gut machen«. Den charakteristisch unprätentiösen Humor behält er bis zum Schluss des Briefes bei: »Mein Bett wartet sehnsüchtig auf mich, um mich in beruhigenden Schlaf zu wiegen, einem neuen Morgen, einer neuen Hoffnung – einer neuen Enttäuschung entgegen. Gut Nacht!«

Die Inspiration durch Texte; die Beschäftigung mit dem gegenwärtigen Leben, einschließlich der Technologie; die Fragen der Biografie, verbunden mit seiner jüdischen Identität und dem Gefühl, zwischen zwei Welten zu hängen; die schwierige Beziehung zu den deutschen musikalischen Vorbildern (ob Beethoven, Wagner, Mahler oder Schönberg); die existenzielle Bedeutung ehelicher Bindungen; der allgegenwärtige Sinn für Ironie, in der Kunst wie im Leben; die schmerzliche Nähe von Hoffnung und Enttäuschung; der Appell an die menschliche Güte durch Liebe und Musik; der tiefe Glaube an die heilende Kraft der Musik – all dies ist in dem Brief offenkundig und wird über Weills künstlerisches Leben hinweg in der einen oder anderen Form offenkundig bleiben. Das Maß jedoch, in dem diese Aspekte seines Lebens und Werks das Bild geprägt haben, das die Nachwelt von ihm hat, ist freilich eine andere Angelegenheit.

Weills Einstellung gegenüber der Nachwelt und die Einstellung der Nachwelt gegenüber Weill sind zwei Seiten einer Medaille. Seiner eigenen Vorstellung nach wird er als jemand erinnert, der eigens für seine Zeit komponierte, ohne die Zukunft zu berücksichtigen. Dies ist Teil des Erbes, kurz und bündig resümiert von Theodor W. Adorno, einem seiner weniger wohlgesonnenen Nachrufschreiber, der zu Weills einzigartiger Befähigung, nicht nur der Gegenwart zu dienen, sondern sie in Klang zu fassen, bemerkte: »[D]ies Allervergänglichste an ihm mag dauern«.9 Es hat fortgedauert. Wiederum besteht die Herausforderung darin, zu beschreiben, wie es fortgedauert hat. Wie diente Weill seiner Zeit? Wie hat er sie im Klang erfasst, wie hat er sie – um hier eines seiner Lieblingsworte der späten 1940er Jahre zu verwenden – »musikalisiert«? Wie wurden seine Werke der Nachwelt vermacht?

Das vorliegende Kapitel, das diese Werke in einen biografischen Zusammenhang stellt, verfolgt eine doppelte Zielsetzung. Weills musikalischer Werdegang ist in Hinsicht auf seine Kontinuitäten und Brechungen zu überdenken, zugleich sollen die Modelle, die jenen Sichtweisen selber zu Grunde liegen, Gegenstand einer genaueren Untersuchung werden. Wenn man fragt, wie Weill erinnert werden sollte, geht es nicht einfach darum, Weills Bild zu überdenken und neu einzuschätzen. Es geht um die Überprüfung der Methoden von Biografie und Kritik, die jenes Bild zunächst einmal hervorzubringen halfen.

Weill und die Nachwelt

Weills Behauptung, er suche die Anerkennung durch die Nachwelt nicht, erschien zuerst in einem Zeitungsinterview des Jahres 1940.10 Weill war mittlerweile seit fünf Jahren in den Vereinigten Staaten, nachdem er im März 1933 aus Nazideutschland geflohen war und die ersten Jahre des Exils in Paris und London verbracht hatte. Seine musikalischen Experimente, auf denen seine Reputation in Deutschland gründete, setzte er fort. In Paris erneuerte er die Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, um einen Theatermix aus Gesangs- und Tanzstücken zu produzieren – das »ballet chanté« Die sieben Todsünden (The Seven Deadly Sins). Weill komponierte auch Lieder und Instrumentalmusik für eine Theaterfassung von Jacques Devals Roman Marie Galante. In London stellte er für das Savoy Theatre seine satirische Operette A Kingdom for a Cow fertig, die ursprünglich in deutscher Sprache als Der Kuhhandel konzipiert und für die Aufführung in Zürich und Prag vorgesehen war. Auch sein nächstes Werk, das gewaltige biblische Historienspiel The Eternal Road, war anfänglich deutschsprachig konzipiert als Der Weg der Verheißung, in der Absicht, das Stück in Europa aufzuführen. Pläne für eine Aufführung der Historienshow im Jahre 1936 in New York (die Uraufführung verzögerte sich und erfolgte schließlich am 7. Januar 1937) brachten den Komponisten im September 1935 in die Vereinigten Staaten, wo er sich für die ihm verbleibenden vierzehn Jahre seines Lebens niederlassen sollte.

Die Zeit des Interviews war ein Wendepunkt seiner Karriere. Abgesehen von dem Stück The Eternal Road, das erfreuliche 153 Aufführungen verzeichnen konnte, sich aber wegen der enormen Kosten als ein finanzielles Desaster erwies, waren seine zwei bis zu diesem Zeitpunkt wesentlichen Bühnenwerke verhältnismäßig erfolgreich. Das Musical Johnny Johnson (1936) war mit 68 Aufführungen so etwas wie ein succès d’estime, und der Nachfolger, die Musikkomödie Knickerbocker Holiday (1938), die es auf 168 Aufführungen brachte, bekam aufrichtigen Beifall. Im Jahr 1939 jedoch gelangen Weill, trotz seiner Bemühungen, keine neuen größeren Werke. Nach den Inszenierungen von Johnny Johnson durch das Federal Theater Project (FTP) in Los Angeles und andernorts erhielten Weill und der Autor Paul Green vom FTP den Auftrag für ein Theaterstück, das die Verfassung der Vereinigten Staaten feiern sollte. Ihr »symphonisches Drama« mit dem Titel »The Common Glory« blieb allerdings unvollendet, wie auch der Plan, ein Stück über Davy Crockett zu produzieren. Gemeinsam mit Maxwell Anderson, dem Autor von Knickerbocker Holiday, begann Weill, an einem Theaterstück mit dem Titel »Ulysses Africanus« zu arbeiten. Diese Arbeit wurde zwar nicht beendet, aber Weill nutzte einige Teile für sein letztes Bühnenwerk, die »musikalische Tragödie« Lost in the Stars. Im Bestreben, sich in Hollywood zu etablieren, arbeitete er an verschiedenen Filmen, aber nur einer dieser Filme wurde mit seiner Musik produziert: Fritz Langs sozialkritischer Gangsterfilm You and Me mit George Raft und Sylvia Sidney, der am 3. Juni 1938 in die Kinos kam. Weill lieferte auch Musik für die Historienshow Railroads on Parade, die, vom Komponisten selbst angeblich »Zirkusoper« genannt,11 in den Jahren 1939 und 1940 auf der New Yorker Weltausstellung im Eisenbahnpavillon aufgeführt wurde. Darüber hinaus schrieb er die Musik für zwei Stücke, Madam, Will You Walk? (von Sidney Howard) und Two on an Island (von Elmer Rice). Auch komponierte er die Lieder »Stopping by Woods on a Snowy Evening« (Robert Frost) und »Nannas Lied« (Brecht).

Der unmittelbare Anlass für die Publikation des Interviews war die für den folgenden Tag geplante erste Rundfunkübertragung der ebenfalls gemeinsam mit Anderson geschriebenen Radiokantate The Ballad of Magna Carta. Auch hatte Weill gerade begonnen, an einem Musical zu arbeiten, dieses Mal gemeinsam mit Moss Hart, das eines seiner größten Theatererfolge werden und ihn zu einem der einflussreichsten Personen am Broadway machen sollte: Lady in the Dark. Dieses und die anderen erwähnten Stücke sind die Ziele, über die er spricht. Und Schönberg beschäftigt ihn noch immer:

Welche Talente ich auch habe, ich möchte sie für praktische Zwecke einsetzen und sie nicht für Dinge vergeuden, die kein Leben haben oder durch künstliche Mittel am Leben erhalten werden müssen. Deshalb bin ich beim Theater – dem kommerziellen Theater. […] Ich bin davon überzeugt, dass sich viele moderne Komponisten ihrem Publikum gegenüber überlegen fühlen. Schönberg zum Beispiel hat gesagt, er schreibe für eine Zeit fünfzig Jahre nach seinem Tode. Die großen »klassischen« Komponisten aber schrieben für ihr zeitgenössisches Publikum. Sie wollten, dass jene, die ihre Musik hörten, diese Musik verstehen. Und das taten sie. Was mich anbelangt, so schreibe ich für heute. Ich pfeife darauf, für die Nachwelt zu schreiben. Auch habe ich nicht den Eindruck, meine Integrität als Musiker zu kompromittieren, indem ich für das Theater, den Rundfunk, den Film oder für irgendein anderes Medium komponiere, das das Publikum erreichen kann, das Musik zu hören wünscht. Den Unterschied zwischen »ernster« und »leichter« Musik habe ich nie anerkannt. Es gibt nur gute und schlechte Musik.

Obwohl sich die Äußerung in einem Zeitungsinterview findet, das wahrscheinlich nicht genau das von Weill Gesagte wiedergibt, kann dennoch angenommen werden, dass es wesentlich seine Worte sind. Die Kernaussage, wenn schon nicht die Wortwahl, ist wohl authentisch. Ihn interessiert weniger die Frage der Nachwelt im Allgemeinen als vielmehr das Komponieren für die Nachwelt im Besonderen. Er vergleicht sich mit zwei Arten von Komponisten: den »großen ›klassischen‹ Komponisten« einerseits (der Schüler Busonis meinte hier in erster Linie Mozart, dazu gehörten aber auch Persönlichkeiten wie Verdi und Bizet) und Schönberg andererseits, der Weills großer Lehrer hätte sein können und dessen Fixierung auf die Nachwelt ihm als Ausgangspunkt seiner Diskussion dient.12 Die Metapher, die er für die Kennzeichnung beider Fraktionen nutzt – Leben haben einerseits, mit künstlichen Mitteln am Leben erhalten werden andererseits –, ist interpretationsbedürftig oder muss vielleicht sogar dekonstruiert werden. Weill distanziert sich sowohl von subventionierter Kunst als auch von der Tradition der »artifiziellen« Musik – der »E-Musik«, wie man heute zu sagen pflegt –, mit der er als junger Mann so vertraut gewesen war.

Was besonders glaubhaft klingt und auch erörtert werden sollte, ist Weills selten zitierte Folgebemerkung, seine Integrität nicht kompromittieren zu wollen. Was heißt »Integrität als Musiker«? Weill stellt diese Frage in einer Reihe von Schriften, in Briefen und auch in den Texten, die er üblicherweise im Zusammenhang der Uraufführungen seiner Werke für Zeitungen schrieb. Filmproduktionen stellten in dieser Beziehung eine noch größere Herausforderung als Theaterproduktionen dar. Im Jahre 1946, aus der Erfahrung seiner gemischten Erfolge als Filmkomponist, erklärte Weill immer noch, »der Spielfilm ist ein perfektes Medium für eine echte musikdramatische Kreation auf dem gleichen Niveau wie die verschiedenen Formen des Musiktheaters: musikalische Komödie, Operette, Musical und Oper«. Er wollte, dass sein Beitrag als Musiker nicht nur »echt«, sondern auch »integral« sei: »Wenn wir eine Kunstform (oder eine Form der Unterhaltung) entwickeln wollen, in der Musik integraler Bestandteil ist, müssen wir dem Komponisten gestatten, mit dem Drehbuchschreiber und dem Regisseur im gleichen Maße wie am Musiktheater zusammenzuarbeiten.« Der Musik solle »Platz dafür gegeben werden, Gefühle auszudrücken, das Tempo zu bestimmen, zu ›sprechen‹«, dem Komponisten solle erlaubt werden, »seine eigene Musiksprache zu benutzen, verschiedene Orchesterkombinationen anzuwenden, mit der gleichen Originalität und Integrität zu komponieren, als ob er für das Konzert oder das Theater komponierte«.13

Für den Film statt fürs Theater zu arbeiten, stellte Weills Verständnis künstlerischer Integrität wegen der von der Filmindustrie verlangten Arbeitsteilung auf eine härtere Probe – obwohl sein Anspruch, für die allgemeine Öffentlichkeit zu komponieren, für beide Medien der gleiche blieb. 1929, als er über die Zukunft der Oper nachdachte, bestand er darauf, dass die Musik auch für die Allgemeinheit von Nutzen sei. Die Qualität der Arbeit werde darüber entscheiden, ob die produzierte Musik Kunst genannt werden könne. Weill unterschied daher zwischen einer Musik, die nach dem Konsum verschwindet (Verbrauchsmusik), und einer wirklich nützlichen Musik (Gebrauchsmusik), auch wenn er hoffte, der Unterschied zwischen diesen zwei Kategorien, und selbst der zwischen diesen beiden und einer Kunstmusik könnte letztlich getilgt werden – ein geschichtlicher Prozess, für den er den hegelschen Ausdruck »aufheben« verwendet (als Verweis auf eine Synthese oder Vereinigung von Gegensätzen auf höherer Stufe). Er sah sich verpflichtet, und stand zeit seiner Karriere dazu, etwas zu versuchen, das viele Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts für müßig hielten, wenn nicht gar als undurchführbar verwarfen: nämlich »eine Musik zu schaffen, die auch das Musikbedürfnis breiterer Bevölkerungsschichten zu befriedigen vermag, ohne ihre künstlerische Substanz aufzugeben«.14 In diesem Sinn stand Weill im völligen Gegensatz zur Position Schönbergs, gegen die er nun offen polemisierte.

In der Forderung nach Tilgung der Unterscheidung von Gebrauchsmusik und Kunstmusik findet der zeitgenössische ästhetische Diskurs, insbesondere jener um die Reform der Oper seinen Widerhall. Solche programmatischen Stellungnahmen manifestierten sich für Weill am umfassendsten im Lehrstück, jenem Genre des Musiktheaters, das ausdrücklich für didaktische Zwecke geschaffen worden war. Die programmatischen Festschreibungen sind aber genau das; sie artikulieren künstlerische Ziele und Ambitionen, Reformutopien wie auch Wirklichkeiten. Womöglich war der Künstler Weill, im Unterschied zum Propagandisten, weniger erfolgreich darin, diese Kategorien vollständig zu tilgen, als darin, die schöpferische Spannung zwischen ihnen auszuschöpfen. Sein Werk lebte durch Dualismen auf mehreren Ebenen. Ob seine Aneignung solch schöpferischer Spannungen letztlich dazu führte, sie zu überwinden und damit eine Synthese zu schaffen (die Hegel’sche Aufhebung, die seine Sprache impliziert), oder ob der postulierte Antagonismus vielleicht für seine Arbeit irrelevant wurde, ist eine offene Frage. Genau in diesem Punkt ist die Weill-Rezeption durch tiefgehende, andauernde Meinungsverschiedenheiten geprägt. Die Art der Herausforderung, vor der er stand – sich selbst gegenüber, gegenüber seinem Publikum und der Nachwelt –, ist allgemein anerkannt; aber die Bedingungen, unter denen er sie annehmen wollte, und der Erfolg in dieser Frage sind absolut umstritten. Obwohl seine Zielsetzungen als Oppositionen erschienen, die er zu überwinden suchte, variierten doch diese Oppositionen in gewissem Maße.15 Noch 1929 ging es darum, »breite Bevölkerungsschichten« zu erreichen, ohne die »künstlerische Substanz aufzugeben«. Bei der Frage der Erreichbarkeit sollte es bleiben, aber später würde das im Gegensatz von Unterhaltung und Bildung zum Ausdruck kommen.

Erfolg beim Publikum und künstlerische Leistung blieben für Weill verschiedene Dinge, zumindest theoretisch. Ersteres müsse, so glaubte er, Letzteres nicht beeinträchtigen. Gewiss stellte zur Zeit des Interviews 1940 seine Behauptung, er habe den »Unterschied zwischen ›ernster‹ und ›leichter‹ Musik […] nie anerkannt«, eine Übertreibung dar. Immerhin hatte er an den Kulturkämpfen der Weimarer Republik teilgenommen, als den Komponisten abverlangt wurde, das Verfassen »funktionaler« statt »autonomer« Musik zu rechtfertigen. In den Kontext der Vereinigten Staaten übersetzt, könnte dies grob gesprochen als Gegensatz von »leichter« und »ernster« Musik verstanden werden. In den 1920er Jahren waren das genau die Unterschiede, die Weill bemüht war zu überwinden oder zumindest zu verwerten. Die heikle Frage nach der Qualität aber blieb: der Unterschied zwischen guter und schlechter Musik.

Auch hatte Weill in Verbindung mit der eigenen Kunst auf die Adjektive »ernst«/»ernsthaft« nie völlig verzichtet. So behauptete er in dem Aufsatz »Broadway and the Musical Theatre« aus dem Jahr 1947: »Ich habe nie einen Grund dafür gesehen, warum der ›gebildete‹ (um nicht zu sagen: der ›ernsthafte‹) Komponist nicht in der Lage sein sollte, mit seiner Musik alle verfügbaren Märkte zu erreichen; auch war ich immer davon überzeugt, dass die Oper Teil des lebendigen Theaters unserer Zeit sein sollte. Der Broadway ist heute eines der großen Theaterzentren der Welt. Er verfügt über die komplette technische und intellektuelle Ausstattung dafür, ein ernsthaftes Musiktheater zu sein.«16 Ein Jahrzehnt früher hatte er in »The Alchemy of Music« geschrieben: »Ich betrachte es als eine der bedeutendsten Errungenschaften der letzten Jahre, dass die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Musik an die Stelle derjenigen von leichter und ernster Musik getreten ist, und dass gute leichte Musik als wertvoller geschätzt wird als schlechte ernste Musik.«17 Dies sind Fragen, die stets relevant blieben. Sie anzusprechen ist aber nicht gleichbedeutend damit, sie zu beantworten – Letzteres blieb der Nachwelt vorbehalten.

Weill selbst sollte auf den Übergang von seinem früheren zu seinem späteren Werk im Zusammenhang mit Down in the Valley zu sprechen kommen, einer Volksoper für Laien, auch geeignet für Schüler und Studenten. Kurz nach der Uraufführung des Werkes im Jahre 1948 sah er sich dem Vorwurf ausgesetzt, eine rührselig kitschige Musik verfasst zu haben, die seine Kritiker mit dem Terminus »corny« abtaten. Seine hier zitierte Verteidigung ist ein beredter Ausdruck der Absichten, die er mit seiner Kunst verband, auch nennt er hier die Gründe für seine künstlerischen Entscheidungen. »Corn« (wörtlich Getreide oder Mais, im übertragenen Sinn jedoch gleichbedeutend mit »Kitsch« oder »Schmalz«), so antwortet er am 24. Juli 1948 Irving Sablosky, dem Musikkritiker der Chicago Daily News,

gehört in unseren Zeiten wirklich zum Leben, und Leben ist das, was mich als eine der Grundlagen des musikalischen Ausdrucks interessiert. Mein Lehrer Busoni hatte mir am Ende seines Lebens eine Grundwahrheit eingetrichtert, auf die er nach 50 Jahren reinen Ästhetizismus gestoßen war: Die Furcht davor, trivial zu sein, ist für den modernen Künstler das größte Handicap, sie ist der Hauptgrund dafür, dass »moderne Musik« sich immer weiter von der Wirklichkeit, vom Leben, von den wirklichen Gefühlen der Menschen unserer Zeit entfernt. Diese Furcht habe ich in Jahren der Theaterarbeit überwunden, wodurch sich die Ansicht, die ich von der Tätigkeit des Tonsatzes habe, völlig geändert hat. Statt mich um das musikalische Material zu kümmern, um die hinter diesem stehende Theorie und die Ansichten anderer Musiker, bin ich daran interessiert, den reinsten musikalischen Ausdruck dafür zu finden, was ich sagen möchte, mit hinreichendem Vertrauen auf mein Gespür, meinen Geschmack und mein Vermögen, allzeit »gute« Musik zu komponieren, ungeachtet des Stils, in dem ich komponiere.18

Was meinte Weill, indem er sich auf seinen Lehrer Busoni berief, mit »gut«? Seine Erklärung eines Akkords mit einer »hinzugefügten« Sexte gibt einen Hinweis. Kunstfertigkeit, hier im Sinne »guter« Stimmführung verstanden, war es, was zählte, wobei ihm für ›Stimmführung‹ der gängige englische Terminus ›voice-leading‹ fehlte, und er stattdessen ›development of voices‹ schrieb:

Ich bedauere, mit einer Sexte im Schlussakkord Ihr Gehör beleidigt zu haben. Aber anhand des Klavierauszugs können Sie sehen, dass ich zur Sexte ganz aus der »Stimmführung« heraus kam, die also nicht als »Effekthascherei« benutzt wird. Aber auch so beleidigt sie Ihr Gehör, weil sie in der gegenwärtig populären Musik sehr häufig genutzt wird. Hätten Sie im 18. Jahrhundert gelebt, wäre Ihr Gehör tausendfach beleidigt worden, wenn Sie Mozart gehört hätten, der immer wieder dieselbe Kadenz nutzte, die jeder andere Komponist seiner Zeit auch verwendete.

Abgesehen von der musikalischen Ausbildung und dem Vertrauen auf das eigene Gespür, den eigenen Geschmack und das eigene Vermögen, geht es vor allen Dingen um Integrität. Es ist die Aufgabe des Biografen, die einzelnen Bestandteile eines Lebens zu erkunden, und zusammenzufügen – oder auch nicht. Zur Integrität könnte auch die Solidität moralischer Grundsätze gehören, unverfälschte Tugend und Aufrichtigkeit. Auch hierbei können Biografen Orientierung geben. Aber welche Methoden und Kriterien sollten sie anwenden?

Biografische Methode

Die biografische Methode steht für zwei verschiedene, gleichwohl miteinander verbundene Dinge. Es geht dabei um das, was man im Deutschen »Biografik« nennen würde, ein Terminus, der häufig in einem kollektiven Sinn auf das gesamte Geschäft der Biografie verweist, aber auch auf Trends und Tendenzen einzelner Gattungen, entweder bezogen auf eine bestimmte Persönlichkeit oder auf Biografien im Allgemeinen. Die »Weill-Biografik« wäre das Gesamtpaket, das sich aus verfügbaren Untersuchungen, aus den Nachrufen des Jahres 1950 und David Drews Darstellungen, einschließlich der Einträge in The New Grove Dictionary of Music and Musicians sowie aus den Monografien von Ronald Taylor, Jürgen Schebera und zuletzt Foster Hirsch zusammenstellen ließe.19 Aber auf dem Feld der Musikologie meint die biografische Methode auch etwas anderes. Sie verweist hier insbesondere auf eine bestimmte Art, musikalische Werke in Hinblick auf ein Leben (oder umgekehrt) zu deuten. Im Deutschen wäre dies nicht Biografik, sondern vielmehr die biografische Methode – ein Typus der Musikanalyse, eine Art des Bedeutungsverstehens musikalischer Werke, der Hermeneutik. Hier wird ein Narrativ aus den Informationen der Werke selbst entwickelt. Komponistenbiografien bieten eine solche Untersuchung über die Darstellung der korrekten chronologischen Abfolge der Ereignisse hinaus – oder eben nicht. Ronald Sanders bietet in seiner 1980 erschienenen Biografie eine solche Analyse oder Interpretation nahezu nicht.20 Auch kann es zum Aufbau des Narrativs gehören, dass die Werke ihre eigene Geschichte beisteuern, üblicherweise im Sinne der Ausprägung eines Stils. David Drew hat verschiedentlich einen solchen Versuch unternommen, wie auch Ronald Taylor, trotz der »geteilten Welt«, die sein Buchtitel prägt, das Gleiche gilt für Douglas Jarman.21 Im Gegenzug kann uns das Narrativ der Werke etwas über das Leben des Komponisten erzählen, muss dies aber nicht tun. Es gibt viele Möglichkeiten, die natürlich oft vom Gegenstand abhängig sind, aber auch von den verfügbaren Informationen. Die biografische Methode ist eine Form, nicht zwangsläufig die Form der Biografik.22

Die Biografie als Genre neigt dazu, zur Begründung, Bestätigung, zuweilen aber auch zur Minderung der Reputation einer für die Geschichte oder das Kulturleben als bedeutsam geltenden Person beizutragen. Komponistenbiografien, die oft als Hagiografien, Erzählungen künstlerischer Integrität auf höchstem Niveau vorgestellt werden, bilden da keine Ausnahme. Mit seiner im Jahre 1977 veröffentlichten Antibiografie Mozarts hat Wolfgang Hildesheimer eine neue und frappierend provokante Alternative geboten.23 Diese Biografie gilt als exemplarische Wendung innerhalb der Biografik – eine Wendung, die den Versuch beinhaltet, »die Klippen der Heroisierung und Mythisierung zu umschiffen«, um hier aus dem einflussreichen Werk von Helmut Scheuer zu zitieren.24 Hildesheimers Buch wurde nicht deshalb zum Meilenstein, weil es viele neue Informationen oder eine Fülle alter Informationen geboten hätte, sondern weil es eine Reihe vorherrschender Mythen über Mozart zu entzaubern suchte. Erreicht wurde dies durch die wohlüberlegte Vermeidung eines traditionellen Narrativs, oder vielmehr durch dessen bewusste Abänderung. Es bleibt beim Lebenslauf, aber dieser wird beständig durch ausführliche Exkurse in die Biografik im Allgemeinen und eine Kritik der biografischen Methode im Besonderen unterbrochen. Dennoch stellt Hildesheimer mehr Fragen als er beantwortet, vergleichbar dem neidgeplagten Komponisten Salieri in Amadeus (ursprünglich ein Theaterstück von Peter Shaffer, später ein populärer und preisgekrönter Film unter der Regie von Milos Forman), ein Werk, das durch Hildesheimer in wesentlichen Punkten beeinflusst worden zu sein scheint.

Da Weill nicht die Behandlung als Großkomponist à la Mozart zuteil geworden ist, bedurfte es auch keines Entzauberers à la Hildesheimer. Jeder Biograf misst Weill an den eigenen Vorstellungen von Integrität. Taylors Leitvorstellung scheint »Stil« zu sein – eine Kategorie, der im Werk zweier überaus einflussreicher Persönlichkeiten der Weill-Rezeption eine entscheidende Rolle zukommt: Theodor W. Adorno und David Drew. Adornos Wirkung auf die Weill-Rezeption der Nachkriegszeit ist so unberechenbar wie umfassend gewesen und Drews Auffassung findet großen Widerhall in der Musikkritik.25

Taylors Weill-Monografie, die sich offen zu Drews Einfluss bekennt, präsentiert sich als Biografie für jedermann, die sich »nicht an Experten wendet«, wie der Autor im Vorwort formuliert. Die Leser, die ihm vorschweben, sind »jene, die seit Jahren ›Mack the Knife‹, ›Surabaya Johnny‹ und den ›Alabama Song‹ auf den Lippen haben und gern mehr über den Mann wissen möchten, der die Melodien komponiert hatte, über dessen Leben, die Menschen, die er kannte, die Dinge, die ihm etwas bedeuteten, die Werke, die er komponierte«. Grundsätzlich befasst sich der Autor »nicht mit Fragen der Kompositionstechnik oder mit Problemen der Musikgeschichte« (viii). Die Auswahl der Songs war hier schwerlich dem Zufall überlassen, denn im Zuge der Lektüre wird deutlich, dass Taylor besonders den Weill/Brecht-Werken zugetan ist.

Zweifelsohne entspricht der Charakter von Taylors Beschäftigung mit Weills Musik dem jener Leser, für die er geschrieben hat. Ohne Zweifel hatte auch er die Evergreens auf den Lippen. Auf jeden Fall scheint seine Beschäftigung mit Weills gesamtem Œuvre, obwohl sie seine Kenntnis erweitert haben mag, kaum etwas an seiner Meinung oder seiner Sichtweise geändert zu haben. Der Schlüssel zu Taylors Untersuchung lässt sich in den folgenden vier Sätzen finden, die deshalb eine genaue Prüfung verdienen: »Die Spannungen und Konflikte des alten Berliner Milieus waren der Anreiz, der ihn vorantrieb. Man beseitige diese Konflikte, entferne die Kräfte des Widerstands und die Raison d’Être des Werks ist dahin. Paris war nicht Berlin. Gleichermaßen des Broterwerbs wie anderer Dinge wegen war Weill von der Konfrontation zur Anpassung übergegangen und begann, einem Markt zu dienen, den zu verachten er in Deutschland einen Großteil seiner Zeit verwendet hatte« (213).

Der Berliner Weill ist der Komponist der Konfrontation, politisch aktiv; der Komponist in der Emigration ist ein williges Opfer der verderblichen Kräfte des Marktes. Umgehend wird Weill von Taylor in dieser Angelegenheit eine gewisse Autonomie bescheinigt und die Auffassung geäußert, Weill sei »ein viel zu kluger Musiker gewesen, als dass er nicht wusste, was er tat«. In einem unbegreiflichen Urteil für jeden Kenner der Werke, die Weill in den Vereinigten Staaten komponiert hat, schließt Taylor, Weill habe »das Broadway-Musical so akzeptiert, wie er es vorgefunden hatte, und sein Talent in dessen Dienste gestellt«. In »Europa ist er Meister seiner Formen gewesen. In den Vereinigten Staaten wurde er deren Diener« (306). Dies ist eine ernsthafte (wenngleich wenig originelle) Anschuldigung, für die der Autor nahezu keine Beweise vorlegt.

Der Untertitel seiner Biografie mag nahelegen, dass Taylor versuchte, die These von der Weggabelung weg vom Komponisten und hin zu den Welten, in denen er lebte, zu verlagern. Schließlich verwendet er die These aber wieder in der üblichen Weise: nämlich bezogen auf den Komponisten. Er beginnt mit der Aufforderung: »Der wirkliche Weill möge sich bitte erheben« (vii), und schließt mit der Behauptung: »Uns kümmert nicht, wie viele Weills sich erheben« (334). Angesichts seiner Auffassung über den amerikanischen Weill könnte Taylors Aufforderung besagen, dass alle von ihm beschriebenen Weills außer einem Betrüger sind – oder, weit schlimmer, dass keiner von ihnen wirklich sei.

Anders als Taylor beschäftigt sich Theodor W. Adorno mit der Frage der Identität auf abstrakter, begrifflicher Ebene. Wie von ihm nicht anders zu erwarten, setzt er zu seinem Nachruf auf Weill mit dem Vermelden einer möglichen Fehleinschätzung an: »Die Figur des Komponisten, der in Amerika starb«, so beginnt Adornos Text, werde »vom Begriff des Komponisten kaum recht getroffen.«26 Im Nachruf wird dann weiter erklärt, Weill habe in der Tat lange von seinem Tod im Jahre 1950 aufgehört, ein »Komponist« zu sein, zumindest Adornos Verständnis des Terminus zufolge.27 Hingegen sei es, so Adornos Vorschlag, angemessener, ihn einen »Musikregisseur« zu nennen. Dieser Terminus erscheint hier zu ersten Mal und wird in verschiedenen späteren Texten Adornos, die sich entweder mit Weill beschäftigen oder ihn ausdrücklich erwähnen, wiederkehren. Er betrifft die Art und Weise, in der Weill die eigene Musik der Theaterfunktion »untergeordnet« habe. Gleichzeitig bindet Adorno seinen Interpretationsansatz an kunstinterne Mängel und behauptet im Nachruf, Weill habe »[a]us der Not begrenzter Gestaltungskraft […] die Tugend der Unterordnung unter den Zweck – den artistischen und zu einigem Grade auch den politischen – gemacht«. In diesem normativen und zwangsläufig negativ konnotierten Sinn findet mit dem »neuen Typus«, wie Adorno dies nennt, Hanslicks zweifelhaftes Kompliment für Wagner, der »erste[] Regisseur[] der Welt« gewesen zu sein,28 seinen Widerhall.

Wie Hanslick war auch Adorno der Überzeugung, dass die Beschäftigung mit dem Theaterbetrieb von strikt musikalischen Erwägungen nur ablenkt. Mit dem Epitheton »Musikregisseur« wurde der Komponist auf seine Funktion als Zahnrad in der Maschinerie des Theaterlebens reduziert. So sehr er auch gewünscht haben mag, mit seiner Wortschöpfung Weill als Theatermann gerecht zu werden, lässt es sich nicht leugnen, dass die Bezeichnungen, mit denen Adorno Weills Werdegang bewertet, insgesamt abschätzig waren. Unterwerfung unter die Funktion des Theaters und Mängel bei der Konstruktion großer Formen sind nur zwei seiner Anschuldigungen. Andere, im Nachruf genannte, sind Meidung des psychologischen Affekts »bis zur Selbstpreisgabe«, »eine gewisse Eintönigkeit seines Stils«, »die Kargheit der musikalischen Mittel«, die Verlegung des »Kompositionsproze[sses] in die Probe«. Auch habe Weill »dem Zwang und der Lockung des Exils nachgegeben«. Adorno beanstandet »Fügsamkeit« und »Konformismus […] schlechthin«. Als paradoxes Fazit schreibt er Weills Musik, wie bereits erwähnt, eine beständige Qualität der Vergänglichkeit zu.29

Aus dieser Aufzählung negativer, mit Weills Entwicklung als Musikregisseur in Verbindung gebrachter Eigenschaften lässt sich unschwer Adornos positiver