Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

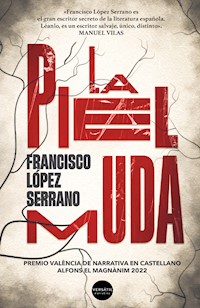

PREMIO VALÈNCIA DE NARRATIVA EN CASTELLANO ALFONS EL MAGNÀNIM 2022 Desde una cama de hospital donde se encuentra enclaustrado tras sufrir un infarto cerebral, el narrador de La piel muda, un descreído galerista, rememora su turbulento pasado atormentado por la necesidad de dar un sentido a su enclaustramiento. Convertido en una suerte de objeto arrojado al vertedero (de objet trouvé), solo aspira a redimirse a través del arte, por lo que concibe el plan de convertirse él mismo en obra de arte, en el objeto de una espeluznante performance que ha de constituir su terrible venganza contra sí mismo y contra el mundo. La piel muda es un relato sobre la banalidad del arte, la banalidad de las relaciones, la banalidad de la vida. Sobre el remordimiento y la culpa sin la menor posibilidad de expresión y sus indirectos caminos de salida. Una exploración de los límites del arte, una incisiva parodia sobre el mundo del arte contemporáneo y a la vez una vindicación del arte como única forma de redención. De la obra, el Jurado del Premio València ha destacado su profundidad literaria, la originalidad del punto de vista (con un narrador tan incómodo como fascinante), sus vínculos entre arte y vida, y sus referencias culturales y artísticas, que nutren una trama imposible de abandonar desde la primera hasta la última línea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El jurado del Premio València de Narrativa 2022, convocado por la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, presidido por Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, e integrado por los escritores Susana Martín Gijón, Pere Cervantes, Purificación Mascarell y Eva Olaya, con Josep Vidal Borràs de secretario, acuerda conceder dicho premio a la novela La piel muda, de Francisco López Serrano.

Título: La piel muda

©️ 2022 Francisco López Serrano

____________________

Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya

___________________

1.ª edición: octubre 2022

____________________

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2022: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601 planta 8

08028 Barcelona

www.ed-versatil.com

____________________

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.

A Raquel

Un escenógrafo genial ha dirigido al mundo hacia una fantasmagoría de la que todos somos por fin víctimas fascinadas. Todas las cosas quieren hoy manifestarse. Los objetos técnicos, industriales, mediáticos, todos los artefactos quieren significar, ser vistos, ser leídos, ser registrados, ser fotografiados. El sujeto ya no es el operador de la ironía del mundo. Ya no es el sujeto quien se presenta al mundo, es el objeto el que refracta al sujeto y que sutilmente, a través de nuestras tecnologías, le impone su presencia y su forma aleatoria.

Jean Baudrillard, El complot del arte

En nuestro arte, aquello que uno mancilla injustamente será absuelto, purificado y liberado de esa mancha por otro que se opone a él.

Ramon Llull, Codicillus seu Vademecum

La mente lleva en sí misma su propia morada y puede en sí misma hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo.

John Milton, Paraíso perdido

Todas las pistas que un autor da de sí mismo en su obra suelen ser falsas; sin embargo, es a través de esas pistas falsas como mejor se le identifica. Pero yo no escribo para un lector, ni siquiera para la posteridad. Escribo para la nada que ya me conoce o, como dijo un poeta necrófilo, para la tumba, ese lugar íntimo y bello donde nadie se abraza. Nadie sabrá quién soy, nadie sabrá qué he sido. Nadie alcanzará a atisbar en mí ese rostro verdadero que es el producto de la suma de todas las máscaras que uno se pone a lo largo de su vida. Me importa un bledo.

En realidad, ni siquiera escribo. No lo haría aunque pudiera. Tan solo rememoro mi pasado sepultado en la tumba consciente y lúcida de mi cuerpo. Y mientras lo hago tengo la sensación de estar bosquejando una novela en el aire. Desde mi cama de hospital, como desde una frágil balsa de náufrago que surcara el mar del tiempo, contemplo mi vida, sus escarpados riscos, sus abruptos acantilados, sus turbulentas aguas, sus legamosas profundidades y, por qué no, alguna pequeña y recóndita cala de arena fina y blanca y aguas cristalinas. Jamás un puerto donde atracar.

Tantas veces imaginé para mí este final que pensaría que mi imaginación tuvo un carácter premonitorio de no haber imaginado otros finales que obviamente no se cumplirán. Y no es que me figurara que iba a acabar enclaustrado en mi propio cuerpo, viviendo una experiencia de transición fluida al definitivo enclaustramiento de la tumba, sino que terminaría agonizando solo y en una cama de hospital.

Sin embargo, a veces Juan viene a verme. Sé que lo hace por compromiso, aunque quizás sienta aún por mí algún resto de afecto o lealtad. Si supiera quién soy en realidad, tomaría la almohada y me asfixiaría si no resultara evidente que obrando de ese modo me hacía un favor. Creo que Juan viene a verme morir, a cerciorarse de que no es cierto aquello de que la mala hierba nunca muere. Acaso viene a ver mi muerte en calidad de agraviado, como los familiares de una víctima asisten a la ejecución de su asesino para ser testigos de ese acto de simetría que aúna en un solo gesto justicia y venganza.

La mayoría de las veces Juan aparece solo, se sienta a mi cabecera o frente a mí si en ese momento me han colocado en la butaca. Al comienzo de la visita parece un poco intimidado ante la presencia de alguien que está ya más del otro lado que de este, y tras un largo espacio de tiempo en el que me escruta con curiosidad, como si dudara aún de mi consciencia y pretendiera hallar en mí algún vestigio de atención, tal como mis médicos han aconsejado, me habla. Me habla de las dificultades por las que atraviesa la galería de arte, una de las más prestigiosas de Madrid, de la que ambos somos socios y copropietarios. Aunque no lo dice expresamente, parece que la noticia de mi retirada forzosa ha creado cierta inquietud entre nuestros representados (un grupo de narcisistas, presuntuosos y fatuos autoproclamados artistas) y nuestros promotores y asociados locales y extranjeros (otro grupo, este de ilusionistas y, como yo mismo, mercaderes de humo). Luego me cuenta los pequeños detalles y anécdotas de su miserable vida. Y yo me congratulo oyendo sus quejas, sus insignificantes problemas cotidianos en los que intuyo el calvario de su existencia, y en los que ya atisbo, como el arúspice que escarba en las entrañas de un pájaro para adivinar el futuro, su definitiva caída. Y desde mi enclaustramiento juego a imaginar que muevo los hilos de su desventura.

Otras veces, las menos, viene acompañado de Sophie. En el rostro de ella veo mi muerte próxima, mi sentencia inminente. Lo advierto en la mueca de malestar y repulsión que le suscita el recordatorio de su propia muerte que ve en mí, pues si hay un solo ser del que todos participamos, hay también en consonancia una sola muerte en la que todos desaparecemos.

Los días en que Juan viene con Sophie la visita es corta. La impaciencia de ella, notoria por su nerviosismo, la abrevia. A veces hablan de mí de una forma evidente, con libertad e incluso desparpajo, como si no estuviera presente. Cada vez que ella dice de mí algo ofensivo o chusco, advierto que su rostro aparece en mi campo de visión, sus ojos escrutan un momento los míos, tal vez buscando con temor alguna reacción por mi parte, una señal de recriminación, un gesto iracundo, y enseguida los aparta. Luego sigue un instante de silencio que trato de interpretar. Quizás Sophie recuerde en ese momento las veces que engañó a Juan conmigo.

*

El hecho de haber dejado de ser emisor en ese baile de encuentros y desencuentros que es la comunicación humana, y haberme convertido tan solo en receptor, hace que las palabras de los demás tengan un peso mayor en mi conciencia, que adquieran una consistencia casi lapidaria. Se almacenan en mi mente sin que pueda responder, sin posibilidad de oposición por mi parte y con un carácter de cosa final, de augurio o de revelación y, en definitiva, con una voluntad de palabra sagrada. Y allí las someto a una observación mucho más minuciosa e intensa que la que se dispensa a las palabras que se intercambian, a aquellas que establecen una comunicación en dos direcciones, lo que hace que mi mente acabe extrañándolas hasta el punto de recuperar en ellas sus significados más recónditos, perdidos u olvidados. Palabras e imágenes se agitan en mi cabeza inagotables, persiguiéndose unas a otras, fundiéndose, destruyéndose, enquistándose. Las palabras, tanto las que recibo de los otros como las que yo mismo formo en mi cerebro y no puedo evacuar, ruedan por mi mente, maduran, fermentan, se solidifican, se coagulan, reciben todas las tinturas y contrastes para su exposición y exploración, se amalgaman, pierden su sentido y se resemantizan, segregando todos sus matices originarios, todos sus significados proféticos, todos sus venenos. Las palabras son el único residuo que no puedo evacuar, por lo que acaban enterradas en mí como cadáveres. Mi conciencia es como un cementerio. En cierto modo, es como si los demás me hablaran como me hablaría un libro, sin posibilidad de ser respondido. Por eso los demás para mí, aunque me hablen, están muertos.

Me siento como un ser de otro planeta, procedente de una civilización avanzada que ha superado el lenguaje convencional y nada tiene que comunicar a los seres terrestres incapacitados para comprenderlo, y que se complace en observar sus movimientos, sus vanos esfuerzos, su agitación y su impotencia, como lo haría una deidad hierática que escuchara en silencio pero no respondiera, que los comprendiera pero se preservara ante ellos intacto, inalcanzable en su hermetismo como un dios.

O quizás todo esto solo sea una metáfora sobre el fracaso de la comunicación y la angustia que provoca. Tal vez escribo en el aire una novela sobre la imposibilidad de comunicarse y la desesperación que ello conlleva. Debe de ser eso. Necesito que sea eso. Necesito dar sentido a este encierro dentro de mí mismo, a esta incomunicación absoluta. Ver mi situación como el cumplimiento de una condena. ¿Por qué delito? En primer lugar, por haber nacido; en segundo lugar, por no haber muerto cuando debía haberlo hecho; en tercer lugar, solo en tercer lugar, por mis crímenes.

*

Recuerdo con cierta imprecisión y alguna que otra laguna cómo llegué aquí. Al principio una densa niebla me ocultaba lo ocurrido. Luego la niebla de mi mente comenzó a disiparse como se despeja una nariz obstruida. Despertar en esta habitación fue como nacer a la muerte. Soy por tanto un cadáver que aún no ha tomado conciencia de serlo, como el recién nacido no ha tomado nada más nacer conciencia de ser vivo. Soy un muerto consciente. Una conciencia viva atrapada en un cuerpo muerto.

Todos los días un par de celadores me incorporan y me sientan en un sillón; por las mañanas tras la papilla del desayuno, una operación repugnante en la que se me introduce el alimento directamente al estómago mediante una sonda nasogástrica, y por las tardes tras el breve coma sin sueños de la siesta inducida por los calmantes. Una vez al día un individuo joven y de aspecto atlético me moviliza. Primero los dedos de las manos, luego los de los pies. Mis músculos son un reservorio de calambres y contracturas. Dos veces a la semana soy conducido en una silla de ruedas a una especie de gimnasio con piscinas de hidromasaje donde dos fornidos bañistas me sumergen junto a otros pecios humanos y permanezco en el agua hasta que la piel de mis dedos se arruga y se vuelve de un blanco casi traslúcido. He dejado de ser un sujeto para convertirme en objeto, sometido a las mismas manipulaciones y trasferencias que cualquier bulto más o menos articulado. Las auxiliares me cambian el pañal dos veces al día y me limpian el culo con desaprensión rutinaria.

La descomposición de un cuerpo no es algo que se inicie post mortem, comienza con el nacimiento o incluso antes y se prolonga durante toda la existencia. El individuo sano posee la capacidad física y la autonomía suficientes para enfrentarse a las pequeñas muertes parciales, a las descomposiciones cotidianas. Cuando uno está enclaustrado en su propio cuerpo, se encuentra a merced de su descomposición lo mismo que un cadáver. Es incapaz de controlar sus pequeñas muertes diarias y debe delegar en otros ese control y esa ocultación, esa serie de sepelios cotidianos que constituye la evacuación y eliminación del caput mortuum, todos los residuos, flujos, excrementos, mocos, uñas, pelo, caspa, babas, sangre, pus, vómitos, orines, de los que uno se va desprendiendo a lo largo de una vida.

Por la mañana, calculo que hacia las diez o las once, me visitan el neurólogo y la internista acompañados de un pequeño grupo de estudiantes de la universidad privada vinculada al hospital de lujo que me acoge. Me he convertido en un caso estrella. El neurólogo explica a sus discípulos que padezco síndrome de enclaustramiento y que mi estado es normal desde el punto de vista cognitivo, pero próximo al estado vegetativo desde el punto de vista motor. El equipo médico me hace preguntas básicas que solo puedo contestar mediante un sistema binario previamente concertado, un pestañeo para el sí y dos para el no. Entre los estudiantes llama hoy mi atención una muchacha morena y guapa, con unas grandes gafas de pasta negra que enmarcan sus ojos inesperadamente azules, la única del grupo que se atreve a intercambiar conmigo una mirada, aunque al momento retira los ojos. ¿Qué pensará de este hombre de cincuenta y ocho años, invisible para ella en cualquier otra circunstancia, al que su condición de caso clínico ha materializado hasta el punto de hacerle acreedor de una mirada? ¿A qué abismos insondables se asoman la compasión o el deseo de conocimiento?

Accidente cerebrovascular por obstrucción de la arteria basilar con infarto del tronco encefálico. Ese fue el diagnóstico. Yo hablaba en una de las reuniones de los socios y promotores de la galería. Exponía un plan de regulación que implicaba despedir a un asistente y prescindir de los servicios de varios colaboradores independientes. También debía anunciar el descubrimiento de un agujero en los fondos de la empresa próximo al millón de euros. Parecía evidente que alguien había cometido un desfalco, y solo un limitado número de personas teníamos acceso a las cuentas.

De pronto noté que los pormenores del plan, desde el primer momento nítidos en mi mente, comenzaban a difuminarse. Eso duró unos instantes. Luego asumí que todo el discurso que yo tenía claro y perfectamente articulado en mi cabeza, incluido el golpe de efecto final calculado para poner en evidencia al malversador, se desmoronaba. Comencé a balbucir. Advertí en los rostros de los miembros de la junta, que tenía frente a mí, un gesto de estupor, luego de preocupación. Alguien sacó el teléfono y llamó a una ambulancia. Sentía un terrible dolor de cabeza y la sensación de hallarme atrapado en un cuerpo ajeno sobre el que no tenía el menor control. Juan, que se encontraba al otro extremo de la mesa de juntas, vino hacia mí y adoptando una actitud resuelta y responsable muy propia de él me pidió que sonriera. Traté de forzar algo parecido a una sonrisa en aquel rostro extraño que era el mío y de paso soltar, como hubiese sido normal en mí ante una solicitud semejante, un sarcasmo. Pero solo conseguí emitir un gorjeo, como el de alguien que, atrapado en el fondo del mar, suelta al fin el aire contenido en los pulmones y se resigna a morir. Me pidió que levantara los brazos. No pude. «Tranquilo, todo va a ir bien», dijo.

Luego me desperté en el hospital totalmente inmovilizado, incapaz de articular palabra, pero perfectamente lúcido. Tardé poco en hacerme cargo de la situación. La enfermera, al ver en mí signos de consciencia y comprobar que seguía sus movimientos con los ojos, llamó a un médico que me exploró las pupilas con una linterna y me sometió a un breve cuestionario al que no logré responder. «No se preocupe», me dijo ante mi visible incapacidad de articular palabra, «pestañee si comprende lo que le digo». Lo hice. A continuación me pidió que respondiera a sus preguntas con un pestañeo para el sí y dos para el no. Cuando hubo terminado, me explicó la situación. Había sufrido un infarto cerebral y permanecido en coma quince días.

Quizás después de todo existía esa forma de simetría que según se ejerza en frío o en caliente llamamos justicia o venganza. Al fin tenía noticia de la justicia, y esto ocurría no en mi larga carrera de abogado (profesión que había ejercido antes de dedicarme a galerista), donde había brillado por su ausencia, sino en el hecho de haberme convertido en un objeto tras haber tratado como meros objetos a mis clientes, a mis contendientes, a mis empleados, a mis mujeres y a las de mis amigos.

Pese a esta declaración, que ningún hipotético individuo con poderes telepáticos capaz de acceder a mis más recónditos pensamientos espere hallar en estas impresiones y evocaciones el menor signo de arrepentimiento ni nada remotamente parecido a un relato edificante. No creo en la justicia humana o divina, poética o prosaica; solo creo en la entropía, esa fuerza que devuelve a los seres y a las cosas, como al hijo pródigo, a la casa del padre.

Antes de marcharse, mi neurólogo me informa de que esta tarde me visitará la logopeda.

*

Al fin conmigo a solas para siempre. Esta situación no debería resultarme extraña. Yo había pasado por todo esto antes. Ya había estado enclaustrado en el vientre de mi madre, aunque no guardé recuerdo de aquella dulce estancia. Pero, si aquel encierro fue placentero, ¿por qué no habría de serlo este? Me agrada esta simetría entre mi final y mi comienzo. Este enclaustramiento solo puede ser una réplica de aquel. Hago todo lo posible para que lo sea. Cierro los párpados con fuerza, los únicos músculos sobre los que aún tengo control, y trato de reproducir las mismas sensaciones e impresiones que debí de sentir en el claustro materno mientras flotaba en aquel almibarado fluido. Pero aquel dulce y cálido encierro no habría de durar mucho. Como todos, fui arrojado a la intemperie del mundo del mismo modo en que en breve seré arrojado de este nuevo enclaustramiento, en el que yo soy mi propia madre, al definitivo cobijo de la tumba. En mi fin está mi comienzo.

*

Poco recuerdo de mi primera infancia, mis padres acaso se amaran o acaso no. Tal vez como tantas parejas se amaron al principio hasta que dejaron de hacerlo, y yo fui el fruto de un instante de pasión genuina o de un gesto repetido por costumbre. Al final a quién puede importarle ya ese maldito asunto. Si por una revelación divina o satánica o, aún más improbable, por confidencia de uno de nuestros progenitores, nos fuera dado conocer las circunstancias en las que fuimos concebidos (algo casi tan terrible como conocer de antemano el modo particular en que feneceremos), quizás comprendiéramos lo acertado de algunas religiones al asignarnos una suerte de mácula o culpa original. Pero, aunque resulta imposible enmendar las circunstancias en que fuimos engendrados, la absolución del pecado de nacer, todavía nos queda la posibilidad de elegir el modo en que dejaremos de existir, la absolución del pecado de vivir. A mí, incluso esta última posibilidad me ha sido negada. Sé que alguien objetaría que la forma en que al final desaparecemos es siempre la forma en que estamos destinados a hacerlo, y que tanto si lo hacemos por nuestra mano como de cualquier otro modo es porque así está escrito y nada puede el hombre contra el determinismo, ni siquiera elegir su propia muerte o, aun más terrible o tranquilizador, su propia vida.

Desconozco por tanto si fui fruto del amor o de la costumbre (preferiría haberlo sido de la segunda, pues me aflige más haber decepcionado al primero); sin embargo, tengo la sensación de haber vivido un intenso idilio, más aún, una verdadera pasión con mi madre, mujer sensible y delicada que tocaba el piano y se alimentaba espiritualmente de poesía inglesa y de novelas rusas, indicativo de un carácter romántico que solo más tarde he podido recalificar de moderada pero sostenidamente depresivo. Muchas tardes miraba fascinado sus manos deslizarse por el teclado mientras interpretaba algún preludio o fuga, esa cabalgada armónica de los dedos a caballo entre la luz y la sombra, entre lo grave y lo agudo, en un mar de notas que se desbocaba en un torrente o se deslizaba en un apacible arroyo. Mi padre, por el contrario, era un hombre entrenado para ganar dinero y perder en consecuencia espíritu. Pero, por suerte, atesorar dinero es una tarea incompatible con cualquier otro tipo de amor o así debería serlo, pues hacer dinero (además de una forma de arte, como dijo Warhol) es una forma de amor en sí misma y a sí mismo, así que mi padre, con relación al amor entre mi madre y yo, no resultó un rival de cuidado, pero sí un gran artista en sentido warholiano, si bien es justo decir que el dinero que él ganaba mediante el arte no era aún tan estúpido como el dinero que me tocaría ganar a mí.

Mi madre tenía unos hermosos ojos verdes, cabellos castaño-oscuros y unas facciones delicadas. No recuerdo haberla visto nunca sonreír. Alguna vez he tratado de corroborar este hecho anómalo observando las escasas fotografías que conservé de ella, y en ninguna aparece el menor rastro de algo parecido a una sonrisa. No sé qué pudo provocar esa incapacidad, ¿dónde, en qué arista de la vida, se perdió esa sonrisa? Quizás su esposo, sus hijos y el mundo jamás le dimos motivo para sonreír. Acaso algún tipo de amnesia borró en mí el recuerdo de mi madre sonriendo. En cualquier caso, puedo decir que vivir sin el recuerdo de la sonrisa de una madre es como arrastrar una doble orfandad.

Casi toda mi infancia la pasé al cuidado de Celsa, la niñera, una muchacha gallega de pobladas cejas negras, intensos ojos oscuros y pocas luces. Celsa me contaba cosas de su aldea, un lugar para mí tan lejano y misterioso como Plutón; historias de brujas y procesiones de muertos, de hechizos y de bosques encantados que exacerbaban mi imaginación y me provocaban terribles pesadillas.

Cuando mi padre estaba de viaje, que era la mayor parte del tiempo, por las noches, con la imaginación alterada por las consejas de Celsa, me levantaba de mi cama, recorría el largo pasillo del enorme y señorial piso del barrio de Almagro donde vivíamos y me dirigía a la habitación de mis progenitores. En el silencio submarino de la casa tenía la impresión que debió de tener, antes de ahogarse, el enamorado Leandro al cruzar a nado el Helesponto hasta Sestos al encuentro de su amada Hero, o cualquier otro individuo heroico o semiheroico al que separaran de su patria y de su amor unos cuantos miles de kilómetros cúbicos de agua de color vino. En los escasos metros que debía caminar hasta su habitación, como en el camino que recorría Odiseo en su regreso a Ítaca, se concentraban todas las asechanzas y obstáculos. El paródico hechizo de Circe cifrado en Celsa, que dormía en la habitación anexa a la mía y cuyos ronquidos sugerían una piara de cerdos; la tentación del loto que me encaminaría al frigorífico donde sabía que había quedado un resto de helado o de tarta y que podía hacerme olvidar mi meta; los escollos de Escila y Caribdis que en la oscuridad del pasillo adquirían las formas de muebles de recibidor o consolas o jarrones con los que podía tropezar y despertar con el ruido a toda la casa; el descenso al inframundo representado por el despacho de mi padre con su olor tan inglés a madera y cuero, a silla de montar y a la cera de su country field coat, donde solía colarme cuando él no estaba, fascinado por su escribanía con sus muchas gavetas y cajones cerrados que ocultaban secretos papeles, objetos valiosos y una Browning de 9 milímetros, de cuya existencia sabía porque una vez, por la rendija de la puerta mal cerrada, había observado a mi padre limpiarla a conciencia, guardarla en un cajón de su escritorio, cerrarlo con llave y ocultar esta en una caja de puros.

Vencidos todos estos obstáculos, llegaba al fin a la habitación de mamá. Con el corazón acelerado de emoción, abría la puerta poniendo todo el cuidado en no hacer ruido y penetraba en aquella tibia penumbra en la que percibía su sosegada respiración, aquel silencioso canto de sirenas que me llamaba hacia un remoto abismo submarino y aquel olor interior a mar tibio que había olido en mi primer enclaustramiento en aquel reino bajo el mar en el que ya había estado y en cuya dulzura deseaba volver a naufragar. De puntillas atravesaba la habitación, llegaba hasta su cama, levantaba el embozo y me deslizaba junto a ella. Aunque nunca llegaba a despertarse, mi presencia debía de provocar un giro en la deriva de sus sueños, pues se volvía hacia mí y me abrazaba. Alguna vez la oía pronunciar el nombre de mi padre, y, aunque también era el mío, yo sabía que era el de él el que al principio salía de su boca como de una aterciopelada gruta llena de cálidas resonancias. Y entonces me acogía entre sus brazos y yo sentía la tibieza y la suavidad de su cuerpo —dormía desnuda— y el olor delicado de su piel. Daba un satisfecho suspiro, me apretaba con fuerza contra sí y decía: «Mi niño», ya consciente al menos corporalmente de lo que abrazaba.

Todos los episodios de nuestra vida vuelven a la memoria tocados de una pátina de trascendencia que los dignifica. En la evocación de estos recuerdos de su más lejana infancia por un hombre maduro, no hay solo una reescritura inconsciente que trata de dar un relieve lírico a algo tan común en algunos niños sensibles como la irrupción a media noche en la habitación y en el lecho de su madre motivada por algún terror infantil o una repentina necesidad de afecto, hay un deseo desesperado de comprenderse uno mismo. Si reinterpretamos o reinventamos nuestros recuerdos es con el propósito de que arrojen luz sobre nuestra vida actual, de la misma forma en que algunos realizadores de teatro adaptan a los clásicos con el fin de que el pasado nos ayude a entender nuestro presente. ¿Qué huevo incubó aquel calor furtivo? ¿Qué consecuencias trajo ese amor? ¿Qué es cierto y qué no lo es de todo esto que ahora, preso en mí, evoco?

Cuando despertaba, seguía pegado a su cuerpo, pero ya no se hallaba desnuda. En algún momento de mi sueño se había puesto un camisón. Cuando yo abría los ojos, encontraba los suyos mirándome amorosamente, yo los cerraba de nuevo y al volver a abrirlos mis ojos eran los suyos o al menos yo jugaba a imaginar que lo eran y me veía a mí mismo como me veía ella, hermoso y feliz. La única bienaventuranza de ser niño consiste en ese no saber nada que es el descanso necesario para reponerse del esfuerzo de haberlo sabido todo antes de nacer y haberlo olvidado al venir al mundo. Esta sentencia con reminiscencias platónicas nos dice que la inocencia se adquiere olvidando y se pierde recordando lo que olvidamos. Hoy que ya no me queda inocencia que perder, desearía olvidar para recobrar esa inocencia definitiva que solo está al alcance de los muertos.

Pero aquella felicidad no podía durar, mi madre habría de permitirse hacia mí una cruel infidelidad con mi padre, un diabólico ensamblaje que vendría a dar un fruto terrible. Un hermano que, poco después de cumplir yo los cinco años, vino a romper mi idilio con ella, pues tras su nacimiento ya no permitió mis incursiones en su cama durante las ausencias de mi padre, y al que odié desde que llegó al mundo.