7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Harper Bolsillo

- Sprache: Spanisch

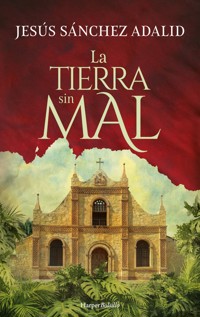

Una espléndida novela sobre las aventuras de dos hombres opuestos en plena época de la colonización del Nuevo Mundo. Tomás Llera es un hidalgo extremeño que, en busca de fortuna y gloria, parte a Las Indias. Enrique Madrigal es un misionero soñador y utópico que quiere integrarse en las reducciones jesuíticas en Paraguay. Dos hombres, dos ambiciones enfrentadas que auguran un destino fatal. Desde la Sevilla del siglo xvii, puerto de Indias, y ciudad de truhanes, cofradías y marineros, hasta las selvas más ignotas de Paraguay, Jesús Sánchez Adadid, con su habitual maestría, nos regala una novela llena de aventuras, intereses contrapuestos y sobre todo la esperanza de construir un mundo mejor en tiempos de Felipe II.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 761

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

La Tierra sin Mal

© Jesús Sánchez Adalid, 2003, 2021

© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock

I.S.B.N.: 978-84-18623-13-4

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Epílogo

Nota histórica

Nota del autor

Agradecimientos

A Fermín Luengo Luengo y a Carlos Torres Muñoz

En el repartimiento se hacen grandes ofensas a Dios, y entre ellas está la tan impía y escandalosa, como en ella parece, y es que los españoles, acabados de recibir los indios, los venden a otros españoles […]. Y de creer es que el que los compraba, que había de ganar con ellos a costa de su sudor y sangre […], ocupando cierta cantidad de indios en sus particulares intereses, vendiéndolos, como está dicho, a los españoles, caso bien lastimero y tan ajeno a toda cristiandad.

Fray Juan de Silva

Del segundo memorial enviado al Rey Felipe III. Año 1620

Por eso cuando considero y medito sobre todas estas repúblicas que hoy en día florecen por doquier, válgame Dios que no puedo distinguir sino una conspiración de los ricos que procuran su propio beneficio bajo el nombre y título del bien común. Inventan y conciben todos los medios y argucias, primero para conservar con seguridad, sin miedo de pérdida, lo que han acumulado injustamente y después para alquilar y explotar el trabajo y esfuerzo de los pobres por tan poco dinero como puedan. Cuando los ricos han decidido que se guarden y observen estas medidas con el pretexto de la comunidad, es decir también de los pobres, entonces se convierten en leyes. Pero cuando estos malvados y viciosos aun cuando con su insaciable codicia se han repartido todo lo que habría bastado para todos, ¿cuán lejos se hallan de la riqueza y felicidad de la república de Utopía?

Tomás Moro

Utopía

1

Sanlúcar de Barrameda, 14 de agosto de 1617

—¡Los galeones! ¡La flota de Indias! —se oyó gritar a un muchacho en la calle.

A esa hora, recién amanecido, en la posada de Burcio empezaba a reinar el ajetreo de mozos que iban arriba y abajo por los amplios patios interiores, recorriendo las galerías camino de las cocinas para aviar la comida a sus amos o en busca de las cuadras para ocuparse de los caballos. Algunos vivales se habían colado ya con sus bandejas repletas de dulces, y el aroma aceitoso de los churros comenzaba a impregnar el ambiente, así como el alcohólico vaho del aguardiente y el vino oloroso que los cuerpos de los borrachos emitían tras la sudorosa noche pasada.

—¡Los galeones! ¡La flota! ¡La flota de Indias! —repitió la voz desgañitándose afuera en la calle.

Todas las cabezas se levantaron y por un instante se detuvo el ir y venir, haciéndose un gran silencio. Pero inmediatamente después se armó un confuso alboroto y una retahíla de exclamaciones repitió como un eco:

—¡La flota de Indias! ¡Los galeones! ¡La flota! ¡La flota de los galeones!

Los vendedores se olvidaron al momento de los posibles clientes de la fonda y se precipitaron hacia la calle atropelladamente. Los que yacían sumidos aún en el sueño despertaron sobresaltados y se incorporaron para sumarse al revuelo, y los criados corrieron en todas direcciones para buscar las alcobas de sus amos y llevarles la noticia sin demora. Uno de los mozos subió al segundo piso y abrió una puerta sin detenerse a llamar.

—¡Amo! ¡Amo don Diego! ¡La flota viene a puerto! —gritó jadeante a la oscuridad del interior de la alcoba.

—Ya, ya lo he oído; estaba despierto —le contestó una voz madura desde dentro.

El criado fue hacia la ventana y descorrió una áspera cortina, con lo que la primera luz del día penetró en la alcoba.

Había dos camas, la una al lado de la otra. En la que estaba más próxima a la puerta, se encontraba sentado un hombre de cierta edad, con el pelo y la barba canosos, lacios, y marcadas ojeras azuladas bajo sus ojos recién salidos del sueño. En la otra cama, próxima a la pared del fondo, bajo una arrugada sábana de lino crudo se distinguía el bulto de un cuerpo que parecía dormir profundamente a pesar del alboroto.

El hombre del pelo blanco hizo una seña con la mano a su criado y este le acercó un gran orinal de porcelana que se encontraba en un rincón. El amo alivió su vejiga y, mientras lo hacía, comentó con cara de satisfacción:

—La flota de Indias, por fin. Después de todo, no se ha demorado demasiado para lo que se temía. —Y dicho esto, volvió la cabeza hacia la otra cama y gritó con energía—: ¡Hernando, despierta! ¡Hijo, despierta, que ha llegado el día!

El bulto que yacía bajo las sábanas se removió y emitió una especie de quejido, para después permanecer inmóvil, negándose a abandonar el sueño.

Don Diego, nervioso, se sacó el camisón de dormir y comenzó a asearse manos, cara y cuello, sirviéndose de la jofaina sobre la que el criado derramó agua diligentemente. Luego se vistió, se atusó cabellos, barba y bigote y, cuando se vio con el debido adorno en el espejo que pendía de la pared, se frotó las manos repitiendo una vez más como para sí:

—¡Ah, la flota de Indias! ¡Por fin!

El criado abrió de par en par la ventana y arrojó el agua de la palangana al tiempo que gritaba:

—¡Agua va!

—¡Hijodeputa! —contestó una indignada voz desde la calle.

Sin inmutarse por el insulto, el criado le dijo a su amo:

—Ya ve, don Diego, la gente va apriesa calle abajo, camino del puerto.

Don Diego se volvió hacia la cama donde dormía su hijo y, al verle en idéntica actitud que un rato antes, se exasperó.

—¡Hernando! ¡Diantres, cómo duerme esta criatura!

—¡Amo Hernando, despierte vuaced! —añadió solícito el criado mientras se precipitaba sobre la cama para zarandear al durmiente—. ¡Que ya están aquí los galeones!

—¿Los galeones? ¿Dónde? —respondió la adormecida voz del joven.

—¡Hijo, por todos los santos! ¡La flota de Indias! —insistió don Diego mientras echaba mano a la sábana y tiraba de ella.

En la cama se removió perezosamente el larguirucho cuerpo de un joven de unos diecisiete años, cuya morena piel contrastaba con el blanco de la sábana. Abrió unos sorprendidos ojos castaños y recorrió la alcoba con la mirada, como queriendo adivinar dónde había despertado. Aturdido aún, exclamó:

—¡Ay, qué sueño!

—¡La madre que te…! —le gritó el padre—. ¡Sal ahora mismo de esa cama!

—¡Ya voy, ya voy…! —respondió el joven mientras se levantaba sin demasiado entusiasmo.

Enseguida acudió el criado con la jofaina y se procedió a idéntico ritual de aseo que anteriormente con el padre. Mientras tanto, don Diego, con su habitual nerviosismo, comenzó a dar instrucciones:

—Ahora mismo vamos al puerto. No debemos perder ninguna oportunidad. Me imagino que los señores importantes que vienen de Indias estarán deseando echar pie a tierra para solazarse por las tabernas, ansiosos de comida y bebida. ¡Ese es el momento! Según me ha prometido mi amigo Juan Montes, él nos presentará a alguien importante que nos convenga y te ofreceremos, hijo mío.

—Dicho así, señor padre, se me hace que me va vuestra merced a dar de criado —replicó el joven.

—¡Qué criado ni qué…! ¡Hernando, hijo, que no podemos andarnos ahora con miramientos!

—Es que eso de ofrecerse, así a voz y pronto…

—Anda, anda, vístete —le apremió el padre—, que no hay tiempo que perder. ¡Ah!, y ponte lo del domingo.

El joven buscó entre sus ropas y extrajo un bonito calzón verde oscuro con rematadas costuras de seda color mostaza, y se puso también una camisa blanca de seda bordada y calzas azuladas. Recogió su sombrero de la percha y se plantó delante de su padre.

—¿Así está bien? —le preguntó, estirándose cuanto podía. Don Diego miró a su hijo y sonrió satisfecho.

—Muy bien, Hernando, muy bien —asintió—. ¡Andando!

Los tres, padre, hijo y criado, descendieron al bajo de la fonda, cruzaron el amplio patio interior bajo, en cuyas galerías apenas quedaban un par de borrachos incapaces de levantarse de sus jergones, y salieron al exterior, donde les alcanzó el fresco de la brisa marítima. En la angosta calleja, larga y tortuosa, que conducía al puerto se unieron a la nutrida barahúnda de gentes de toda clase y condición que acudía presurosa para sacar partido de la llegada de la flota.

Hernando no era el único hijo de su padre, sino el séptimo de diez hermanos. Don Diego de Llera era un espabilado hidalgo de familia venida a menos que había sabido ir colocando hábilmente a sus hijos a medida que se hacían mayores, al tiempo que saneaba el capital familiar mediante un sibilino ejercicio del contrabando de productos de ultramar que anualmente venía a gestionar, aquí en Sanlúcar, con una serie de contactos mantenidos hacía más de veinte años. Era originario de Zafra, donde su ilícita actividad de tráfico de mercancías era un secreto a voces. Pero a él, en estos tiempos difíciles, no le habían dolido prendas a la hora de sacar a su familia y hacienda adelante, por mucho que se escandalizaran algunos nobles paisanos suyos, cuyas economías agonizaban bajo los blasones henchidos de orgullo provinciano. De esta manera, don Diego pudo casar bien dotadas a cuatro de sus hijas, pagar carrera eclesiástica a dos varones, meter a monja abadesa a la quinta hembra y ya solo le quedaban en casa tres: una hija, el pequeño destinado a los negocios familiares, y Hernando, para el que tenía urdido todo un plan ambicioso como aventurero allende los mares, en Indias, donde las expectativas de hacer fortuna seguían siendo halagüeñas. Para tal menester, el padre había resuelto ofrecer a su hijo como ayudante, oficial subalterno o secretario de algún potentado indiano, de los muchos que venían en la flota de los galeones a rendir cuentas, negociar o realizar gestiones de cualquier tipo. Esta era una frecuentada forma de abrirse camino en el complicado entramado de relaciones administrativas, militares y comerciales de los virreinatos; el que los jóvenes de familias hidalgas, amparados en su apellido y en una mínima formación, comenzasen haciendo méritos al servicio de gobernadores, corregidores o simples alféreces y oficiales de menor rango, para pasar después a ir haciendo fortuna y conseguirse finalmente un buen cargo en la venta de oficios.

Don Diego, saboreando en su mente tales planes de futuro para Hernando, caminaba ansioso en dirección al puerto, adherido a la masa de espabilados que, oriundos de Sanlúcar o venidos de fuera como él, cavilaban también sobre las mil expectativas que se presentaban con la recién llegada flota. A cada momento, el padre apremiaba a su hijo y al criado, como temeroso de llegar a destiempo o que pudieran adelantárseles.

—Vamos, vamos, que la noticia ha corrido pronto.

Al torcer una esquina, se encontraron de frente con los muelles. Amanecía ya y el mar estaba del color del acero. Las brumas se deshacían y las gaviotas se elevaban lanzando sus estridentes gritos. Los barcos de pescadores se hacían a la mar para dejar sitio y, a lo lejos, recortándose en el cielo que la luz bañaba de rosa pálido, los grandes y oscuros navíos se acercaban en formación, lentamente, con las velas plegadas, a golpes pausados de remo.

El gentío se agolpaba ya congregado delante de las atarazanas, donde la guardia comenzaba a poner orden a mamporros o a golpe de vara, mientras los operarios del puerto extendían unas vallas a lo largo del arsenal. Inspectores, intendentes, contables y funcionarios iban llegando con sus séquitos de escribientes, que portaban las mesas, los tinteros, las plumas y los cuadernos de anotaciones. Por otra parte, una gran fila de recuas de mulas, carretas, carretillas y carretones se iba alineando a lo lejos, en el arenal que se extendía a continuación de los diques.

Don Diego tiró de su hijo y se fue abriendo paso entre la gente, alzando la testa por encima a cada momento y aguzando la vista para buscar a la persona que había de servir a sus intereses.

—¡Allí, allí está don Juan Montes! —exclamó al fin, al descubrir a alguien entre las autoridades que se iban reuniendo al otro lado de las vallas—. ¡Vamos, hijo, acerquémonos a presentarnos!

Hernando, que caminaba detrás algo aturdido, se sintió sacudido por una oleada de nerviosismo, como contagiado del ánimo de su padre. Se alisó la camisa y se compuso las calzas y el sombrero, para estar presentable.

—¿Cómo estoy, Lorenzo? —le preguntó al criado.

—Todo un caballero, amo Hernando, como debe ser —respondió Lorenzo.

—¡Andaos, no os entretengáis! —los reprendió el padre.

Casi a empujones, llegaron frente a la maroma que los guardias tensaban a modo de contención, para que no pasara la gente. Don Diego, sin pensárselo dos veces, se agachó y se coló por debajo, buscando ir a encontrarse con el tal don Juan Montes, que estaba veinte pasos más allá, junto al nutrido grupo de funcionarios que se preparaba en el muelle. Pero un fornido alguacil se abalanzó sobre él y le hizo presa en las ropas, gritándole con gesto áspero:

—¡Eh!, ¿adónde va vuestra merced?

Don Diego, forzado a detenerse, se volvió y le espetó al guardia con arrogancia:

—¡Soltadme las telas, que soy gente de orden!

—No se puede pasar —prohibió contundente el alguacil.

—Depende de quién —contestó don Diego airado y, dando un fuerte tirón, se soltó del guardia y prosiguió su camino.

El guardia, momentáneamente, se quedó parado, pero enseguida fue en pos de él y de nuevo le agarró. Entonces comenzó un forcejeo entre ambos, mientras que Hernando y el criado llegaban a su altura.

—¡Señor padre, téngase vuaced, por la Virgen! —le gritó el hijo.

—¡Soltadme o echo mano a la espada! —amenazó don Diego al guardia.

—¡Oficial, a mí! —pidió auxilio el alguacil—. ¡A mí la guardia!

Al momento estaban allí media docena de guardias con un cabo al frente que, sin mediar palabra, se pusieron a ayudar a su compañero sujetando al hidalgo por todas partes; el cual se revolvía gritándoles:

—¡Soltadme, mentecatos, que no sabéis con quién estáis dando! ¡Que llamen a don Juan Montes! ¡Hijo, Hernando, ve en busca de don Juan y dile que me han hecho preso estos perros!

Hernando salió a todo correr, obediente a la súplica de su padre, en dirección a los funcionarios que, más allá, comenzaban a percatarse del alboroto.

—¡Quieto tú ahí! —le conminó uno de los guardias que echó a correr tras de él.

El joven recorrió en dos zancadas la distancia que había y se puso a la altura de los funcionarios, cuyo número pasaba del centenar; anduvo aprisa, a empujones casi, entre ellos, buscando al tal don Juan. Finalmente, cuando casi era alcanzado por el guardia, lo descubrió allá al fondo, entre un grupo de señores de aspecto distinguido. Era un caballero de mediana edad, alto y de presencia gallarda, con gran compostura y adorno en sus ropas, al que Hernando conocía bien, pues ya habían estado su padre y él en su compañía en varias ocasiones desde que llegaron a Sanlúcar, por tratarse de un alto cargo de la Casa de la Contratación con quien don Diego solía hacer tratos.

—¡Eh, don Juan! —le gritó el joven—. ¡Don Juan Montes!

El caballero se volvió y miró sorprendido la intempestiva llegada de Hernando.

—Pero qué… —musitó.

El hijo de don Diego se detuvo frente a él y atrapó una bocanada de aire para recobrar el resuello. Después, con entrecortadas frases, explicó angustiado:

—¡Ay, don Juan! Los guardias del puerto han hecho preso a mi señor padre… Lo tienen detenido… allí, frente a la atarazana…

El funcionario, al oír aquello, se irguió, puso cara de circunstancia y siguió a lo suyo, dando la espalda a Hernando. En ese momento, el guardia irrumpió con atronadores zapatazos y, momentáneamente, se detuvo por respeto a las autoridades que allí estaban congregadas. Pero enseguida gritó con potente voz:

—¡Date preso!

Hernando se abalanzó hacia don Juan buscando su amparo y rogó:

—Pero… don Juan, ¡por santa María!, válgame vuestra merced. ¿No veis que me hacen injusticia, como a mi señor padre?

El guardia se detuvo de nuevo, aguardando la respuesta del funcionario, pero este, sin apenas mirar al joven ordenó:

—Ande, alguacil, ponga a recaudo a este caballerete, que ya la justicia determinará sobre su causa.

Oído esto, el guardia asió por el brazo a Hernando y tiró de él llevándoselo preso.

2

Trujillo, 15 de agosto de 1617

—¡Ique! ¡Ique! Ique, hijo, ¿no oyes las campanas? —gritó Magdalena una vez más desde el centro del pequeño patio cuadrado.

A esa hora de la mañana, el cielo era intensamente azul y el sol de agosto comenzaba a caldear las piedras de las paredes; una luz especial perfilaba los quicios de puertas y ventanas interiores, y dibujaba perfectas formas alargadas con las sombras de las cuatro columnas que embellecían el minúsculo espacio pavimentado con baldosas descoloridas. Hacía rato que las campanas repiqueteaban frenéticamente llamando a fiesta. Magdalena, plantada en el medio del patio, se exasperaba.

—¡Ique! ¿Se puede saber a qué viene esta tardanza? ¡Que va a salir la procesión, hijo!

—¡Vooooy! —respondió una recia voz desde una de las habitaciones.

Magdalena se mordió el labio inferior y meneó la cabeza. Para matar el tiempo, revisó las macetas y retiró algunas hojas secas. En un rincón, un frondoso jazmín brotaba desde una vieja tinaja e iba a perderse por el tejado. Ella acarició una de las florecillas blancas y después aspiró el dulce perfume cerrando extasiadamente los ojos. Después se miró en uno de los vidrios de la ventana que tenía al lado; se compuso el tocado y se estiró el escapulario que llevaba sobre el pecho. Una vez más, comprobó lo bien que le sentaba el luto; especialmente el gorrillo de mártir o gibelina, pequeño, sobre el cabello rubio recogido, de donde partía el negro velo de encaje de Bruselas. En el ajustado corpiño, brillaba una fina banda de cuentas de azabache y el collarín, realzado con canutillo, estilizaba su cuello. Al sorprenderse tan hermosa, se acordó de su esposo. Pero enseguida espantó la nostalgia. De nuevo, gritó:

—¡Ique, hijo! ¡Que va a salir la procesión!

La puerta de la alcoba se abrió al fin y salió su hijo.

—¡Hala, vamos! ¡Qué prisas!

A Magdalena le impresionó el hábito de jesuita de su hijo; aunque le había visto vestido así muchas veces, no terminaba de acostumbrarse. Como antes, cuando descubrió su propia imagen reflejada en la ventana, se maravilló contemplando cómo el negro realzaba la figura de Ique, haciéndolo más esbelto. El joven sacerdote encogió la cabeza para pasar bajo el dintel de la puerta y después se encajó el sombrero sobre el cabello ralo rubicundo, lo que le otorgaba un aspecto aún más espigado. Ella lo miró de arriba abajo, sonriente.

—¿Qué pasa? ¿Vienes o no? —preguntó él al ver el pasmo de su madre.

—Me fijaba en lo bien que te sienta el hábito, Enrique.

—¿Eh? ¡Qué cosas dice, madre! —contestó él, recogiéndose el manto sobre el antebrazo a la vez que cruzaba el patio.

En el pasillo central de la casa aguardaba Josefa, el aya, cuyos ojos brillaron de emoción al verle.

—¡Ique, qué guapo estás! —exclamó.

—«Padre», Josefa, padre Enrique —la corrigió Magdalena.

—Ay, señora, es que se me ha escapado.

—Ande, madre —replicó el jesuita—, déjela que me llame como quiera. No nos vamos a andar con tratamientos en casa.

—No, hijo, no —contestó la madre—, que luego lo puede soltar en cualquier parte, delante de la gente. Que se vaya acostumbrando a tratarte conforme a lo que eres.

—Tratarme conforme a lo que soy… —repuso él, escéptico—. Qué cosas tiene, madre.

Los tres salieron de la casa, emprendieron la angosta calle que ascendía y llegaron al gran espacio despejado de la plaza Mayor, donde se alzaban los grandiosos palacios de piedra bellamente ornamentados con blasones y hermosas rejerías. Cruzaron los soportales y se abrieron paso entre los tenderetes que comenzaban a extenderse sobre las frescas losas. El acceso a las callejuelas laterales estaba cerrado con vallas de troncos a causa de los toros que habían de lancearse por la tarde con motivo de la fiesta; de manera que tuvieron que ascender por las escalinatas que conducían al barrio alto. En uno de los rellanos, Magdalena y Josefa se vieron obligadas a detenerse para recobrar el resuello; abrieron sus abanicos y se dieron aire. El sol lo llenaba ya todo: dominaba desde la altura la inmensa villa, destacando banderas y pendones sobre los tejados y tapices que colgaban de los balcones. Bandadas de palomas, espantadas por el encendido toque de las campanas, surcaban los cielos e iban a perderse a los campos secos, más allá de las torres y las murallas.

El jesuita caminaba delante, decidido, y daba la impresión de que la empinada cuesta resultaba insignificante para sus largas extremidades. La madre y la criada, en cambio, iban sudorosas y jadeantes, detrás, a cincuenta pasos de él.

—Claro, por eso no tenía prisa —observó la madre con voz entrecortada—. ¡Espéranos, hijo!

—No, no puedo pararme —contestó él—; que tengo que llegar a tiempo para revestirme.

Cuando el jesuita llegó a la plazuela de Santa María, los clérigos se arremolinaban ya a la entrada, ordenándose según la rígida jerarquía: arcipreste, párrocos, tenientes curas, beneficiarios enteros, medios beneficiarios, administradores, mayordomos y capellanes; en total, más de sesenta sacerdotes, además de diáconos, subdiáconos, acólitos, cantores y músicos. Demasiado personal para la minúscula plaza donde se alzaba la iglesia, por lo que el apretujamiento era inevitable. Por otra parte, al otro lado del templo iban ya congregándose las autoridades mayores, miembros del concejo, regidores, jueces y demás oficiales del municipio; pues dentro de la nave de la iglesia se congregaba la nobleza ocupando sus bancos.

—¡Eh, padre Enrique! —exclamó uno de los sacristanes—. Aquí tiene vuestra reverencia la capa.

Por riguroso orden de participación en el desfile procesional, los clérigos fueron revistiéndose con sus casullas, dalmáticas, cogullas, capas pluviales y roquetes. También se hizo el reparto de los faroles, cirios, estandartes, varas de mando y demás distinciones y símbolos que habían de portar las autoridades.

Ayudado por el sacristán, Enrique se echó encima la pesada capa bordada que le correspondía y después paseó la mirada en derredor. A lo lejos, en una esquina, divisó a su madre haciéndole señas y le correspondió con un poco entusiasmado movimiento de cabeza.

—¡Enrique, Enrique! —le llamó alguien al lado.

Él se volvió y descubrió a un bajito y anciano sacerdote que, a empujones, avanzaba hacia él por entre los demás clérigos.

—¡Don Florencio! —exclamó Enrique.

Era el párroco de San Andrés, su parroquia de pertenencia; el clérigo que más decisivamente había intervenido en la vida del jesuita. El anciano sacerdote, emocionado, abrazó a Enrique y le dijo:

—¡Qué alegría, hijo, Enrique!

—Yo también me alegro de verle, don Florencio.

—¿Cuándo regresas a Salamanca?

—Cuando terminen las fiestas, si Dios quiere.

—¡Ah, qué lástima! Qué poco tiempo te hemos tenido con nosotros. Tu pobre madre se va a quedar muy triste.

—Dios la consolará.

—Y, qué, ¿sabes ya adónde te mandan tus superiores?

—Pues no. Supongo que ahora, en septiembre, me darán destino.

—A ver si te dejan ahí, en el colegio.

—¡Ande, don Florencio! —replicó Enrique.

—¿Por qué no? ¿No te gusta Salamanca?

—No es eso. Ya sabe, no he sido yo un alumno tan aventajado en la carrera como para que me dejen en el colegio.

—Lástima.

—De todas formas… —observó el jesuita sincero— eso no es para mí. No me veo yo entre las cuatro paredes del colegio de Salamanca.

—Pues, ¿qué es lo que te gustaría?

—Misiones.

—¿Eh? ¿Misiones? —exclamó espantado el anciano sacerdote.

—Sí. Indias, Filipinas… ¿Qué más da? —respondió él, sonriente.

—Anda, anda, Ique, no digas eso ni en broma.

—¿Por qué no? Para eso me fui a la Compañía, ¿no?

—Humm… ¡Qué cabezota fuiste! —replicó don Florencio—. Si te hubieras ido al seminario de Plasencia…

En ese momento, sonó la campana del procesional dándole aviso. Los músicos y los cantores iniciaron un himno litúrgico y la procesión se puso en marcha. La larga fila comenzó a encaminarse lentamente por una estrecha calle que conducía a la fortaleza.

—Luego seguiremos hablando —propuso don Florencio mientras iba a ocupar su lugar.

Trujillo celebraba anualmente esta procesión, el día 15 de agosto, en honor de la Virgen de la Victoria, para recordar su protección sobre las armas cristianas cuando la villa fue definitivamente reconquistada del poder de los musulmanes. Clérigos, autoridades, nobleza y pueblo iban solemnemente hasta la fortaleza para oír misa mayor y venerar la imagen de la Virgen. Después, el cortejo descendía hasta la plaza y allí se representaba un auto sacramental, al uso de la época, que hacía las delicias del gentío.

Finalizada la misa, la imagen de la Virgen de la Victoria, puesta en andas, fue llevada de nuevo en procesión, esta vez cuesta arriba, hasta un lugar elevado desde donde se divisaba la inmensa extensión de la plaza Mayor trujillana, en la cual se encontraba congregada una muchedumbre. Los alguaciles abrieron paso y, por una de las calles que ascendían desde el barrio bajo, comenzó a llegar la compañía de danzantes provistos de sus máscaras y atavíos para representar el auto sacramental. Al verlos aparecer, la gente prorrumpió en aplausos y un denso murmullo de entusiasmo se elevó desde todas partes. Entonces sonó la melodía de tamboriles, dulzainas y flautas, que estaba destinada a advertir del principio de la danza, y entraron en escena los demonios, los cuales arrancaron el despavorido griterío de los niños. Delante iba un altanero diablo cabalgando, todo vestido de rojo, que hacía estallar sonoramente un largo látigo de cuero trenzado; a su alrededor, otros diablos menores arrojaban fuegos por la boca merced a un inflamable líquido que expelían e incendiaban con antorchas. Detrás de ellos, aparecían muchos danzantes vestidos de moros que hacían gran bullicio y estruendo. También fueron llegando judíos, locos, herejes y, finalmente, una representación alegórica de los siete pecados capitales.

Desde un improvisado púlpito, situado en un extremo de la plaza, un predicador se desgañitó lanzando encendidas loas a la Virgen, a Cristo Redentor, al Espíritu Santo y a la fe que puede más que todos los enemigos del alma. Un nuevo aplauso y una entusiasmada ovación del pueblo le contestaron. En ese momento, entraron en escena danzantes vestidos de caballeros, peregrinos, frailes e inquisidores, y pusieron en fuga a golpe de mamporros a los diablos, moros, judíos, herejes y pecadores. De nuevo, el público aplaudió enardecido. Y, una vez limpia la plaza de enemigos de la Iglesia, se hizo una danza en honor a la Virgen, en la que participaron segadores, pastores y artesanos haciendo gala de sus oficios. Finalmente, desde otra de las calles entró una fila de indios, semidesnudos, que fueron conducidos al pilón del centro de la plaza donde se hizo como si se bautizaran, yendo después a hincarse de rodillas a los pies de la imagen de la Virgen. Esto último maravilló al gentío.

Terminado el auto sacramental, todo el mundo se dispersó, pues el calor era grande ya a esa hora del mediodía. Los clérigos regresaron ordenadamente a la plaza de Santa María y se desprendieron de los pesados y lujosos ropajes de ceremonia que los sacristanes se encargaron de colocar en sus perchas para llevarlos a las sacristías.

—Bien, Ique —le propuso don Florencio al joven jesuita—, vamos al palacio de los Orellana, que don Juan da un refrigerio allí al clero.

—Había pensado en comer con mi madre —repuso Enrique—; son los últimos días que tengo para estar con ella.

—Una cosa no quita la otra. Vamos primero a lo de don Juan y después a tu casa. ¿Hace?

—Lo que mande vuestra paternidad.

—Pues andando.

Don Florencio era un hombre vivaracho, a pesar de su edad. No podía decirse que fuera uno de esos clérigos instruidos, aunque hubiera llegado a párroco de San Andrés, pero una aguda inteligencia y un especial tacto para tratar a los potentados le habían facilitado siempre las cosas. Por el camino, como era su costumbre, aprovechó para aconsejar a Enrique:

—Es bueno que te vea don Juan Orellana. Ya sabes lo dispuesto que es para ayudar a los curas.

—Y para conseguir que estos anden según sus antojos —repuso el jesuita.

—¡Ique, hijo, no seas tan suspicaz! ¿Qué sería de la Iglesia sin varones tan piadosos y generosos como don Juan Orellana de Torres? ¿Quién te crees que ha pagado a los danzantes del auto sacramental? Doscientos mil maravedíes ha costado la compañía esa de danzantes.

—¡Qué barbaridad! —exclamó el jesuita meneando la cabeza—. ¡La de cosas que se podrían hacer con ese dineral!

—¿Cosas? ¿Qué cosas?

—Qué sé yo… Socorrer a los pobres, asistir a obras de beneficencia…

—Anda, anda, Ique, no seas tan ingenuo. Pobres ha de haber siempre; pero la propagación de la fe es ahora más necesaria que nunca. El pueblo anda perdido, hijo. Es necesario removerlos en sus almas. Y, ya los has visto, los autos sacramentales los entusiasman y los llenan de devoción…

—Más diversión que devoción —repuso Enrique.

—Sí, sí —asintió don Florencio—, pero ¿qué hay de malo en ello? El pueblo es así; una de cal y otra de arena.

—Lo siento, don Florencio, pero sigo sin verle la utilidad a esos grandiosos actos de multitudes. La fe debe ser otra cosa.

—¿Otra cosa? ¿Qué cosa? —se detuvo el anciano sacerdote, y extrajo un gran pañolón arrugado con el que se estuvo secando el sudor de la frente.

—Obras, don Florencio, buenas obras —respondió Enrique con una sonrisa—. ¿Por qué me lo pregunta, si lo sabe de sobra vuestra paternidad?

—Obras, obras, claro —refunfuñó don Florencio—; pero si no hay fe primero…

Estando en esta conversación, llegaron al palacio de los Orellana. La fachada de este caserón trujillano mostraba el estilo austero de la villa, con sillarejos bien cortados, pulidos, sobre los que destacaban las piedras armeras con los blasones de los linajes emparentados a conveniencia, las bellas ventanas con forjados hierros y un amplio balcón sobre el que corría un tejaroz. Atravesaron el arco de entrada y penetraron en el fresco patio claustrado con columnas en el inferior y el alto. Abajo se encontraban dispuestos unos alargados tableros con jarras de vino, platos repletos de almendras fritas, aceitunas y rodajas de embutido, de los que daban cuenta gozosos un buen número de clérigos. Arriba, asomadas a una hermosa balaustrada, un grupo de elegantes damas parecían divertidas contemplando el espectáculo. También había caballeros, regidores y escribientes del municipio, bajo las galerías.

Don Florencio, nada más llegar, echó un vistazo al patio y luego le dijo a Enrique, llevándole por el antebrazo:

—Allí, allí está don Juan Orellana; vamos a saludarle.

—Dirá vuestra paternidad a cumplirle —contestó el jesuita.

—Pero, Enrique, muchacho, ¿se puede saber qué te pasa?

—Nada, nada, don Florencio, vayamos a donde mande vuestra paternidad.

Don Juan Orellana de Torres era un alto y grueso noble de aspecto airoso, con perilla canosa y atusados bigotes girados hacia arriba, que vestía hábito de caballero de Santiago, cuya cruz roja destacaba desde lejos bordada en el redondeado pecho, sobre una barriga prominente. Se encontraba sentado en un gran sillón de madera y cuero, rodeado de los aduladores que solían reírle las gracias: hidalgos, funcionarios y administradores de fincas.

—Con la venia, señor marqués —saludó don Florencio con sumisión—, aquí tenéis al padre Enrique Madrigal, de la Compañía de Jesús.

Don Juan miró al jesuita desde su orgullosa distancia y pareció dudar un momento.

—Sí, excelencia —explicó don Florencio—; el hijo de Mariano Madrigal, el escribiente.

—¡Hombre, Enriquito! —exclamó el marqués—. ¿Ya eres tú padre jesuita?

—Ya veis, don Juan —contestó Enrique.

—Vaya, vaya —dijo el marqués acariciándose la perilla—. ¡Cómo pasa el tiempo!

—¡Je, je, je…! —rio don Florencio—. Decídmelo a mí, que me parece que era ayer cuando me hacía de monago en San Andrés.

—Y… —preguntó circunspecto don Juan Orellana—, ¿por qué jesuita? Si tenías vocación, ¿no hubiera sido mejor hacerse clérigo secular?

—Lo mío era de regular —respondió Enrique.

—Pero… —observó el marqués—, precisamente, jesuita. No hay jesuitas en Trujillo. ¿Por qué, precisamente, jesuita?

—¿Y por qué no? —replicó Enrique.

—Bueno, en Trujillo hay mercedarios, franciscanos, dominicos… Pocos jesuitas hay por estas tierras —respondió don Juan.

—En Salamanca hay un colegio —explicó Enrique—, con un buen número de vocaciones que crecen día a día. De hecho, pronto se pondrá la primera piedra de un nuevo edificio construido a expensas del testamento de la reina doña Margarita. El propio rey don Felipe se interesó porque se ejecutaran puntualmente los deseos de su difunta esposa. Los terrenos están ya comprados y en el lugar más céntrico de la ciudad, próximos a la Universidad.

—Vaya, vaya, con la Compañía —contestó el marqués—; qué poco tiempo han necesitado para meterse en los bolsillos a la realeza. ¡Estamos listos! Veremos a ver qué nos depara tanto jesuita suelto.

—¿Tenéis algo contra la Compañía, señor? —le preguntó Enrique, algo molesto.

—Bueno… —contestó don Juan con altanería—. Andan entremetidos en demasiados asuntos mundanos. Digamos que…, que les gusta demasiado organizar a su manera gobiernos y cosas que no son propias de religiosos.

—No os comprendo, señor —dijo Enrique.

—Vamos, Enriquito, no te hagas el tonto tú ahora —contestó don Juan con una sonrisa de medio lado—. Ese colegio mismo, del que me hablas; ¡hala, en el centro de Salamanca! Y hecho con dineros de la Corona. Y en Alcalá de Henares, en Valladolid, en Sevilla… Vamos, que no hay ciudad de renombre que no tenga ya sus jesuitas husmeando.

—¿Husmeando? Veo que no os gusta la Compañía, excelencia.

—Pues mira, no. Para qué te voy a mentir. No me gusta en absoluto.

—¿Y puedo saber el porqué?

—Van demasiado… demasiado rápido, eso, demasiado rápido. ¡Cuánto les place acercarse al poder! Apenas ha sesenta años que murió el fundador y ya está la Compañía en todo el mundo.

—¿No será obra del Espíritu Santo? —sugirió Enrique.

—Más bien diría yo de los dineros —contestó ufano el marqués—. Aquí también vinieron, a Trujillo, a solicitar licencias y a pedir rentas para fundar. ¡Vamos, lo que nos faltaba!

Enrique, algo molesto, se esforzó en defender a la Compañía:

—¿Y todo lo bueno que ha hecho la obra de nuestro padre Ignacio? Hay un deseo en la Compañía de luchar por la causa de Nuestro Señor como no ha habido en muchos años. Ahí está el compromiso de trabajar por el Reino de Dios y el bien de todos los hombres. Nuestros hermanos y padres andan por todo el mundo, resueltos en pacificar ciudades y pueblos enemistados, y en reconciliar a muchas familias. Hay misiones abnegadas allí donde nadie quiere llegar… En Indias, concretamente…

—¡Eh, un momento! —le interrumpió adusto don Juan—. Que de Indias sé yo mucho; que pasé allí veinte años de mi vida. Y es en Indias precisamente donde aprendí de lo entremetidos que son los jesuitas. ¡Con los esfuerzos que costaba allí meter en cintura a los salvajes! Y los jesuitas, con esas raras teorías, no hacían sino entorpecer y crear problemas: que si había que entrar a los indios con ternura y suavidad, sin armas; que si se debía mandar cesar todas las conquistas y entradas; que si era necesario quitar los servicios personales de los indios… ¡Cuánta mandanga! Así ha pasado, que con tanta blandería, a causa de las ñoñerías de jesuitas y frailes, se está echando a perder el negocio de Indias. ¡Estamos listos con las nuevas modas teológicas! Si no hubiera tanto jesuita rondando a los reyes y caldeándoles la cabeza, no se habrían dado las dichosas Leyes Nuevas que buen estropicio han causado.

Enrique enrojeció de rabia al escuchar hablar así a don Juan. Atropelladamente, con enojada voz, contestó:

—¡Cómo puede vuestra merced decir esas barbaridades! ¿Qué queréis? ¿Que sigamos masacrando a esas criaturas?… ¡En Indias se ha hecho mucho mal y se ha ofendido mucho al Creador, señor marqués!

—¡Qué sabes tú de Indias, Enriquito! —le espetó don Juan con altivez—. ¿Ves? Ese es el problema de los jesuitas; esa intelectual soberbia, ese querer tener la verdad… Ande, padre Enriquito, dese vuestra caridad una vuelta por el mundo y, cuando haya gustado de lo que es la vida, de su dureza, venga y hable; mientras tanto, calle y no dé lecciones a los que ya hemos echado canas construyendo estos reinos.

Dicho esto, don Juan dio media vuelta y, muy estirado, se fue a atender a sus invitados, que ya comenzaban a congregarse alrededor, atentos a la discusión.

Enrique estaba paralizado y su rostro pasó del rojo de la cólera al blanco del pasmo. A su lado, don Florencio sudaba copiosamente y no salía de su asombro ante la discusión de la que acababa de ser testigo. El anciano clérigo extrajo su gran pañolón arrugado y se enjugó el sudor que le brotaba en la calva y el cuello. Después, con una voz que no le salía del cuerpo, musitó:

—Bien, bien, Enrique, será mejor que te marches a casa; tu madre te espera para comer. Disculpe vuestra señoría…, excelencia… —se despidió aturrullado del marqués.

3

Sanlúcar de Barrameda, 17 de agosto de 1617

La prisión del castillo de Santiago era un lugar oscuro y lúgubre, cuya única luz provenía de un ventanuco situado casi a la altura del techo, por donde no cabía la cabeza de una persona. El suelo estaba encharcado y el hedor era insoportable a causa del rancio aire viciado, que era una mezcla del olor de los cuerpos de los presos, excrementos y pescado putrefacto. En la mazmorra había seis personas apretujadas en un espacio de poco más de siete pies de longitud y cuatro de anchura; tres eran vulgares rateros, y los tres restantes, don Diego de Llera, su hijo Hernando y Lorenzo, el criado. Lo único que podían hacer en tal angostura, a menos que permanecieran tumbados, era sentarse y jugar con una taba que poseía uno de aquellos harapientos ladrones. Después de casi tres días de arresto, don Diego no había cesado ni un momento de quejarse y maldecir a voz en cuello:

—¡Me cago en todos los moros! ¡La madre que me parió! ¡Venir aquí a Sanlúcar para ir a dar en prisión! ¡Yo, Diego Llera! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Pero… será posible! ¡La madre que me…!

—¿Se quiere callar vuestra merced, que nos va a levantar dolor de cabeza? —le recriminaba de vez en cuando uno de aquellos rateros, el más viejo—. Hay que darse cuenta, la que nos ha caído, con lo a gusto que estábamos. ¡Confórmese, señor caballero, que plañendo de esa manera no adelanta cosa alguna!

—¡Cállate tú, muerto de hambre, que tú te mereces esto, pero yo…! —replicó don Diego.

—¡Eh, sin faltar, señor caballero, que aquí somos todos lo mismo!

Hernando y Lorenzo, por su parte, hacían frente a su abatimiento y desesperación de la mejor manera que podían: agregándose al juego de la taba que practicaban el resto de sus compañeros de celda, lo cual exasperaba aún más a don Diego.

—Y vosotros, ¡por el amor de Dios!, ¿queréis dejar el jueguecito? —les recriminó—. ¿No veis que os van a pelar esos matados?

—A ver, señor padre, ¿y qué mejor cosa se puede hacer aquí? —justificó Hernando.

—¡Me cago en…! —rugió el padre.

—Deje vuestra merced de maldecir y véngase a echar una partida —le ofreció otro de los convictos—, que le hacemos hueco; verá cómo se le pasa mejor la mala hora.

—¡Métete la taba en el culo! —le espetó don Diego.

—¡La Virgen, qué hombre! —exclamó el preso meneando la cabeza.

Don Diego, desesperado, se dejó caer encorvado y se cubrió el rostro con los brazos, prorrumpiendo en un lastimero sollozo.

—¡Yo, Diego Llera, de esta guisa! ¡Ay, si se enterasen en Zafra! ¡Candelaria, asísteme!

Después de un rato de lamentos, el sueño le venció y cayó rendido, pues llevaba días sin dormir.

Las horas se sucedían monótonamente, sin que apareciera nadie para dar razón a los presos de la causa habida contra ellos. Y mientras tanto, el juego de la taba era el único entretenimiento. El hueso de cordero caía una y otra vez sobre las piedras húmedas del suelo, y era escrutado por los contendientes, atentos al cargo que la suerte les asignaba: «rey», «verdugo», «pan» o «palo». Al que le tocaba ser rey mandaba y disponía sobre los demás, el verdugo aplicaba los castigos; el pan suponía librarse y el palo recibir disciplina. El que tenía algunas monedas, si era condenado, se libraba con el pago; el que no tenía nada, soportaba estoicamente los correazos que le correspondían. Hernando, por el momento, había salido bien parado, pues llevaba un buen puñado de maravedíes en los bolsillos; pero a Lorenzo le caían de vez en cuando los golpes. Ahora le tocaba tirar al criado, el cual se concentró, sopló el hueso para darse suerte y lo arrojó. La taba tintineó sobre el frío granito, dio alguna vuelta y finalmente se detuvo, mostrando hacia arriba la irregular forma que se antojaba parecida a una corona.

—¡Rey! —exclamó Lorenzo entusiasmado por su buena suerte.

—¡Mecachis! —protestó el preso más viejo.

Ahora le tocaba tirar a un silencioso muchacho cuya cabeza, a causa de la tiña, mostraba visibles costras y ulceraciones. Le salió «pan» y se libró. Siguiendo su turno, probó suerte el viejo y salió «palo». Después tiró Hernando.

—¡Vaya, palo también! —exclamó cuando vio el resultado, aunque sin demasiada preocupación.

Por último, debía probar suerte el más extraño y oscuro de los participantes; un delgado y seco hombre de piel cetrina, cuyos ojos miraban con un enigmático brillo. Arrojó la taba y, al ver que le correspondía ser verdugo, sonrió siniestramente.

—Bueno —dijo con una desagradable voz cargada de mala intención—, vamos a ver si jugamos por fin en serio.

Al oír esto, todos se miraron extrañados.

—Hala, que mande el rey su sentencia —propuso el viejo.

Lorenzo, que era el que ostentaba este puesto, se irguió satisfecho y miró en derredor. Le correspondía mandar sobre Hernando y sobre el viejo, puesto que el muchacho tiñoso se había librado.

—A ti —dijo señalando al anciano ratero—, por ser viejo, te haré justicia y que te den solo un correazo en las nalgas… o, si pagas prenda, un maravedí y te escapas del castigo.

—Aquí está mi culo —respondió el viejo exhibiendo su trasero—, pues no tengo cuartos.

—Que se cumpla la sentencia —decretó Lorenzo.

El enigmático preso de la piel oscura se puso en pie, blandió la correa y propinó al anciano un restallante correazo con todas sus fuerzas.

—¡Ay! ¡Cabrón! —se quejó el viejo.

Los demás se quedaron atónitos, pues hasta ahora el juego no había tenido crueldad alguna.

—¡Adónde vas tú! —le recriminó Hernando al verdugo—. ¡Tampoco es para tanto! Menuda castaña le has pegado al viejo.

—Que hubiera pagado el maravedí del rescate —repuso el extraño hombre, fríamente, sin abandonar su desagradable sonrisa—. Ya es hora de jugar como Dios manda; si ha de haber leña, que la haya en condiciones, veréis como entonces aparecen los cuartos. ¡Ja, ja, ja…!

—Venga, rey, sentencia al siguiente —dijo el viejo rascándose el trasero dolorido—, que yo ya he cobrado.

Le correspondía a Hernando ser juzgado, puesto que había sacado palo. Lorenzo miró a su joven amo con gesto indeciso.

—¡Eh, a ver qué vas a mandar! —le advirtió Hernando muy serio.

Lorenzo se mordió las uñas, miró ahora al verdugo y, después de pensárselo un momento, dijo:

—Puesto que soy el rey, perdono a mi amo.

—¿Qué? —protestó el verdugo—. ¡Nada de eso! Aquí no hay más amos que los que manda el juego. ¡Vamos, sentencia!

—¿Qué dices? —replicó Hernando—. El rey puede hacer lo que guste. A ver si vas a mandar tú en el juego.

—Claro —terció el viejo—, en lo de ser rey va lo de perdonar o castigar. ¡Hale, prosigamos! Que todo el mundo tire otra vez.

El verdugo soltó la correa, no demasiado conforme con aceptar la autorizada voz de las canas, y el juego continuó. Tiró Lorenzo, pues le correspondía el primer lugar.

—¡Carajo, palo! —exclamó al ver su mala suerte en esta mano.

—¡Hombre, rey! —se felicitó el muchacho tiñoso, abriendo la boca por primera vez.

—¡Palo otra vez! ¡Me cago en…! —se quejó el viejo al presentir que le tocaba cobrar de nuevo.

Hernando, sonriente, probó suerte muy seguro de sí. Y enseguida mudó el gesto al ver que también ahora sacaba palo. Llegado su turno al malintencionado bandido de la piel cetrina, todos contuvieron la respiración, deseando que no le tocara ser verdugo. Pero su temor se hizo realidad.

—¡Verdugo! —exclamó el bandido frotándose las manos—. Ahora vais a ver. Rey, manda tu sentencia.

El muchacho miró en derredor y, sin alterarse lo más mínimo, sentenció:

—Cincuenta para cada uno.

—¿Qué? ¡Pero estás loco! ¡Animal! —gritaron los condenados como un coro—. ¡Que este nos mata!

—Nada, nada, poned los culos —dijo el verdugo—, o id soltando la plata.

—Yo no tengo nada —dijo el viejo aterrorizado.

—A ti por ser viejo, te perdono —le dijo el muchacho tiñoso.

—¡Ay, menos mal! —exclamó aliviado el anciano.

—¿Y nosotros, qué? —preguntó Lorenzo.

—Que se cumpla la sentencia —contestó solemnemente el tiñoso.

—¡Por tu madre! —exclamó Hernando—. ¡Es excesivo!

—Señores, el juego es el juego —repuso el verdugo blandiendo la correa—. Ya lo sabéis: o cincuenta maravedíes cada uno o cincuenta correazos por cabeza.

—Pero si yo no tengo un cuarto —se quejó Lorenzo.

—Pues si no puedes pagar —le dijo el viejo irónicamente—, habrás de cobrar. ¡Ja, ja, ja…!

—¡Ay, amo, prestadme el dinero, que este animal me desuella! —suplicó el criado a Hernando.

—Solo tengo un real —respondió el joven sacando la reluciente moneda de la faltriquera—, y lo necesito para mí.

—¡Me estoy impacientando! —rugió el verdugo—. ¡Pon el culo, quejica!

Lorenzo, resignado, se agarró a un tosco banco que había a un lado y se dispuso a cumplir la condena. Sin piedad, el bandido le propinó los cincuenta correazos, uno por uno, ante la atónita mirada de Hernando y el regocijo de los otros bandidos.

—Ahora te toca a ti —le dijo el cruel maleante al joven cuando hubo concluido con el criado.

—Un momento, un momento —repuso Hernando—; yo tengo este real…

—Muy bien —repuso el verdugo aguzando un ojo—, pero un real son treinta y cuatro maravedíes, de manera que te faltan dieciséis…

—¡Aprovechado! —le replicó el joven—. ¡Con un real vas que te matas!

El bandido alargó la mano y le arrebató la moneda. Luego, con gesto amenazante, exigió:

—Hala, los dieciséis restantes o el culo.

—¡He dicho que ni hablar! —negó Hernando.

Entonces, como un solo hombre, los tres ladrones se abalanzaron sobre él sujetándole por todas partes.

—¡Lorenzo, váleme! —rogó el joven a su criado. Lorenzo hizo ademán de acercarse en ayuda de su amo, pero el bandido le propinó una fuerte patada en la barriga dejándolo fuera de combate, retorciéndose de dolor.

—¡Padre, padre, que me matan! —gritó ahora el joven—. ¡Deme vuaced dieciséis maravedíes!

Don Diego, que hacía ya tiempo que estaba despierto escuchándolo todo, se volvió y dijo con indiferencia:

—Tú te lo has buscado, mentecato. Bien te dije que no trataras con esa gentuza, que tienen malas artes suficientes como para desplumar al más avisado. Recibe los dieciséis zurriagazos, que te los tienes bien merecidos.

Y dicho esto, se volvió de medio lado y se cubrió la cabeza con el sombrero.

—Bien dicho, señor caballero —asintió el viejo—. Así se educa a los hijos.

El tiñoso y el anciano se echaron encima de Hernando inmovilizándolo totalmente; de manera que el bandido le pudo dar los correazos a sus anchas.

4

Trujillo, 17 de agosto de 1617

—Ique, hijo, no lo entiendo… —sollozaba Magdalena en el centro del patio de la casa, sentada en una butaca, mientras su hijo iba de un lado a otro, nervioso—. Por más que me lo expliques, no lo entiendo.

—Pues lo siento, madre —contestó él—; pero tengo razón.

—¿Razón? —replicó don Florencio, que apuraba nervioso un vaso de limonada—. ¡Qué razón ni qué…! Que no, Ique, que no puedes andar por ahí dando lecciones a la gente. Que tu licenciatura y tu ordenación sacerdotal no te dan ningún derecho a creerte más sabio que nadie. ¿No te han enseñado la virtud cristiana de la humildad en la Compañía?

—La humildad es otra cosa —le contradijo Enrique—. Nada tiene que ver la humildad con decir la verdad cuando es menester.

—Pero… ¿qué verdad? ¡Dios mío! —se exasperaba don Florencio—. Si lo que quería decirte don Juan es que los asuntos de Indias son mucho más complejos de lo que nos pensamos aquí. Que allí los indios son salvajes peligrosos y no almas cándidas como se piensan algunos teólogos de Salamanca.

—No, no, no, don Florencio —negó el jesuita—, nada de eso. Ya el padre Las Casas empezó a advertir desde Indias que es imposible compaginar guerras y predicación evangélica: robar, escandalizar, captivar, despedazar hombres y despoblar reinos… no es anunciar la Buena Nueva…, antes propio de crueles tiranos enemigos de Dios.

—Pero, Ique, eso no quiere decir que todos cuantos han ido a Indias sean tiranos, ladrones, asesinos y malvados —replicó don Florencio—. Cualquiera que te escuche, pensaría que todo lo que se ha hecho allá es pernicioso.

—¡Se ha hecho mucho mal! —exclamó Enrique en voz alta—. Nadie puede negar hoy día eso. Son ya muchas las voces que se alzan criticando las maneras que se usaron en entradas y conquistas.

—Ay, hijo mío —intervino llorosa su madre—, pero no seas tú el que ande denunciando esas cosas, que estás recién hecho padre jesuita y no te conviene. Fíjate la que has formado en la villa; que andas por ahí en boca de todo el mundo por haberle querido sentar cátedra a don Juan. ¡Menudo es el marqués! Y la gente, hijo mío, no lo entiende… Por muchas razones que tengas, ¡qué sabe la gente! Si son incultos, si lo que conocen de Indias es lo que les han contado sus vecinos y parientes que han ido allá, y todo les parece muy bueno y conveniente…

—El oro y la plata es lo que les parece bueno y conveniente —repuso el hijo—, pero de los males que han causado a aquellas criaturas, los pobres indios, qué poco hablan.

—Pero eso no lo digas aquí, Ique, en Trujillo —le dijo don Florencio—, que no sacas nada con ello sino enrabietar a los nobles y a los hidalgos que deben su fortuna a la conquista. En Salamanca, bueno; aquello es universidad y lugar de disputas, pues todo el mundo es letrado y comprenden. ¡Pero aquí…!

—La verdad es la verdad, en Roma, en Salamanca y en el fin del mundo —sentenció Enrique—. Y la verdad es que la conquista ha sido injusta, cruel y contraria a la ley de Dios.

—Bueno, bueno, vayamos por partes —propuso don Florencio—. Los indios son infieles. ¿No has oído tú hablar del ius belli, el derecho a defenderse de los enemigos del cristianismo? Los conquistadores no han hecho sino propagar la fe. ¿Qué iban a hacer, si los indios se les oponían y les hacían la guerra, sino defenderse de su salvajismo?

—No, don Florencio —negó Enrique—, ese planteamiento no es correcto. Ya Cayetano, el tomista de fama, precisó suficientemente ese tema: efectivamente, hay infieles que, de hecho, están sometidos a los príncipes cristianos; pero hay otros que, ni de hecho ni de derecho están sometidos a nuestros príncipes. A este último grupo pertenecen los indios.

—¿Y por qué no? —preguntó don Florencio.

—Por una elemental razón: porque estaban allí antes de que nosotros llegáramos. Y, por tanto, aquellas tierras y señoríos les pertenecen de hecho y derecho a ellos.

—¡Ay, ay, Dios mío! —exclamó el anciano cura—. ¿Pero qué estás diciendo, Ique? ¿Pretendes acaso deslegitimar la conquista de Indias?

—No —negó Enrique—. Lo que trato de decirle es que los indios deberían llegar a la fe tan solo por la gracia de Dios y no por la fuerza.

—¡Pero si son salvajes! —replicó don Florencio crispando sus pequeños dedos—. ¿Vamos a dejarles en sus abominables usos? ¿Vamos a permitir que sigan en la antropofagia y en la poligamia?

—¡Pues claro que no! Pero hay que persuadirles amorosamente, sin hacerles fuerza alguna, puesto que no son culpables de los vicios adquiridos por sus mayores. Deben ser adoctrinados por medios pacíficos, sin esclavizarlos, maltratarlos y aplicándoles leyes y doctrinas que no comprenden. Ya el gran Francisco de Vitoria dejó bien sentado, refiriendo a santo Tomás, que el acto de creer es un acto libre de la voluntad, incompatible con la coacción. Así, hablando de la infidelidad de los indios, afirma que en ellos la infidelidad no es pecado, sino pena; pues los indios antes de serles predicada la fe permanecían en la ignorancia invencible, sin culpa grave por no creer.

—Entonces, ¿cómo se les lleva al buen camino? Ya me dirás tú cómo se les puede llevar al conocimiento de la revelación.

—Con amor, don Florencio, con buenos ejemplos y palabras —respondió Enrique, calmadamente.

—¿Y si te matan? ¿Y si se oponen con armas y violencias?

—Bueno, la predicación del Evangelio es así. Ya lo dijo el Señor: «He aquí que yo os envío no como lobos dispuestos a herir a las ovejas, sino como ovejas en medio de lobos; es decir, si en el camino os encontráis con lobos, tratadlos mansamente, para transformarlos en mansas ovejas».

Don Florencio bajó la vista y luego apuró hasta el fondo su vaso de limonada. Se acercó hasta Enrique y le puso la mano en el hombro.

—Hijo, Enrique —le dijo—, te aconsejo que no seas tan apasionado. La vida es mucho más difícil que todo lo que se aprende en los libros. Hay que mirar también por uno mismo… Ya, ya te irán enseñando los años. Cuando se tienen solo veinticinco todo se ve de color de rosa. Cuando se tienen más de setenta…

—Hazte caso de don Florencio, Ique, hijo mío —le dijo su madre, levantándose de la butaca y acercándose a él—. No te tomes las cosas tan en serio. ¿A qué darse disgustos innecesariamente? Yo no entiendo nada de esas teologías que estáis platicando, pero me doy cuenta de que si uno no mira por sí mismo, como te dice don Florencio, nadie va a mirar por ti. Las cosas de los libros son para eso, para estudiarlas… La vida es la vida. ¡Bastante da que sufrir la vida!

Al escuchar a su madre, Enrique sonrió. Sacó el pañuelo y le enjugó las lágrimas que le caían por el rostro.

—Ande, madre, no llore más —le dijo—. Son cosas de clérigos.

—¡Pues vaya con los clérigos! —exclamó ella—. No sé lo que está pasando con tantas universidades y teologías como hay, que se está poniendo todo más complicado…

Enrique acarició el rostro de su madre y sonrió bonachonamente. Después dejó escapar un largo suspiro y dijo:

—Me voy a dar un paseo. Necesito estar solo.

Recogió la birreta de la percha, se despidió y salió de la casa. En el patio se quedaron Magdalena y don Florencio, mirándose. La madre se sonó la nariz y estuvo lloriqueando todavía un rato. Para consolarla, el sacerdote le dijo:

—En fin, doña Magdalena, son cosas de la juventud; solo eso.

—Sí, pero qué disgusto, don Florencio. ¿A quién se le ocurre encararse con don Juan Orellana? No, si ya se lo he dicho a vuestra paternidad muchas veces: que Ique es un ignorantón, que es como yo. ¡Ay, qué poco se parece a su padre! Mi esposo Mariano Madrigal, que en paz descanse, sí que era listo. Sabía tratarse con los ricos, con los pobres. Ya lo decía él muy bien dicho: enemigos no hay que tener ni en el infierno. Así le fue en vida, ya lo ve vuestra paternidad; de la nada, de simple escribiente, hizo hacienda, compró huertas, esta casa… Veinticinco años estuvo de escribiente en la notaría; que entró a los diecisiete años. ¡Ay, qué listo era! Pero este Ique mío… ¡Qué poco se parece a su padre! Ha salido a mí, que siempre he sido una tontorrona. Mi esposo me decía: guarda la boca, Magdalena, que por la boca muere el pez…

—No digas esas cosas, Magdalena —le dijo el clérigo—. Ya quisieran muchas parecerse a ti; tan recatada y prudente como eres.

—Pues mi Ique, ya ve vuestra paternidad… Así no llegará a ninguna parte. Mal mirados que son por muchos los jesuitas y, encima, él, toma y dale, a dárselas de redicho.

—La culpa la tiene esa universidad —observó don Florencio, apesadumbrado—. Les meten a estos pobres muchachos pájaros en la cabeza; teorías nuevas que no hacen sino ponerlos en guardia y hacerlos recelosos de todo lo anterior.

—¿Y por qué hacen tal desatino? Más les valiera enseñarles a decir bien la misa y a confesar pecadores, que es lo que hace falta, en vez de echarles en lo alto tioreas de esas o como se llamen…

—«Teorías», Magdalena, te-o-rí-as. Son conocimientos, especulaciones…

—¡Humm…! ¡Qué cosas tan raras! ¿Vuestra paternidad también estudió de eso?

—Sí, hija, sí; ya lo creo.

—Pues qué bueno y sabio habéis salido a pesar dello.

* * *

Enrique prolongó su paseo hasta la parte más elevada de Trujillo. Las callejuelas tortuosas, en cuesta, partían de Santa María la Mayor y terminaban en un camino de ronda de la muralla. A medida que subía, el bullicio del festejo que había en la plaza se iba haciendo más lejano y uniforme; destacaban tan solo los estampidos de arcabuz, de vez en cuando, y el griterío que se elevaba cuando el toro embestía a algún mozo. La soledad del barrio alto, sin vecinos a esa hora a causa de la feria, le daba un aire de irrealidad y misterio extraordinario. La tarde comenzaba a caer y con su luz dorada realzaba el color de las piedras. Palomas y grajos regresaban a las torres. En cada espadaña, en cada campanario, un nido de cigüeñas albergaba a sus blanquinegras inquilinas, inmóviles, sosteniéndose en una sola y delgada pata. Nubes de golondrinas y vencejos se arremolinaban en el cielo limpio.

Enrique se sentó en unas peñas y sintió que su alma se serenaba al contemplar los tejados de las casas apiñadas, entre las que destacaban las fachadas orgullosas de los palacios y algunas chimeneas extravagantes, demasiado elevadas y de formas complejas. A lo lejos, un rebaño se derramaba por las laderas de los cerros cercanos, retornando a la villa. Las huertas de Ánimas, de Magdalena y de san Clemente tenían algo de oasis en medio de la ondulante extensión de los yermos secos que las rodeaban, en esos parajes pedregosos, poblados de cardos y monótonas retamas. Más lejos todavía, una infinita extensión de color ocre parecía un inmenso mar seco. A medida que iba oscureciendo, las sombras de las irregularidades del terreno y los peñascos pizarrosos comenzaban a brillar con resplandores argentinos, como crestas de olas.