Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

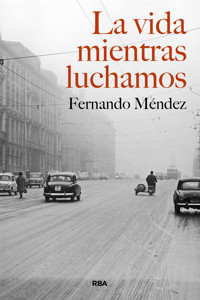

Una vibrante novela de superación y espías basada en unos hechos reales largamente silenciados. Invierno de 1962. Iria Meilán, una joven farmacéutica, inicia una nueva vida en Lanzarote junto a su pareja, pero al poco tiempo sufre un aborto y su mundo se derrumba. En paralelo, una sucesión de extrañas muertes y cegueras asolan la isla e Iria descubre que han sido envenenadas con una sustancia letal: el alcohol metílico. Siguiendo el rastro de las bebidas, Iria llega a Madrid y, a partir de ese momento, su apacible vida cambiará por completo. Bajo el telón de fondo de la Guerra Fría, se adentrará en un mundo lleno de traiciones, corrupción y agentes dobles, cuyo objetivo final no es solo detener los envenenamientos sino evitar un magnicidio. Inspirado en un hecho real silenciado por el franquismo, el conocido como Caso del Metílico —el mayor envenenamiento ocurrido en el mundo—, Fernando Méndez teje un apasionante thriller donde los personajes reales y los hechos históricos son la base de una conmovedora trama en la que una mujer corriente lucha contra reloj no solo por salvar su vida, sino también por cambiar el rumbo de la historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© del texto: Fernando Méndez, 2024.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: mayo de 2024.

REF.: OBDO333

ISBN:978-84-1132-876-0

EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

NOTA DEL AUTOR

Esta novela está basada en hechos y personajes reales, a algunos de los cuales les he cambiado el nombre y modificado parte de sus vivencias por las licencias de ficción que me he tomado al escribirla. También he incluido algunos acontecimientos y diálogos con personajes históricos que nada tienen que ver con la realidad. Pero, por desgracia, lo que sí es una incuestionable verdad son los sucesos que sustentan la historia: el asesinato del Kennedy y los envenenamientos del metílico, hechos nacidos del afán de poder, el egoísmo y la codicia, deleznables sentimientos del ser humano. Y es que, cuando la realidad duele tanto, la ficción siempre alivia.

PARA ADRIANA,

EL LIBRO DE MI VIDA

PRIMERA PARTE

El egoísta quiere, pero no ama.

1

La bala entró a cámara lenta. Primero en la piel, luego en el tramo cavernoso de mi oído y finalmente en el cerebro. «Aborto», escuché. Fue un disparo que lo desgarró todo: recuerdos, personas, sentimientos. Mi vida se anestesió en un segundo, pero no así la pena, que aumentaba como si hubiese un premio por hacer daño al final de la palabra.

Aborto...

Ahí es donde empieza esta historia. Mi historia. El día en que todo saltó por los aires y deseé morirme como mal menor.

Si no lo hice fue porque la hermana Clara y la enfermera me sujetaron fuertemente a la cama en mi desesperación. «¿Por qué?, ¿por qué?», gritaba yo, preguntándomelo más a mí que a ellas, frente a lo cual nada podían hacer las frases sosegadas. Hubiese preferido un «¡Cállate!», o un «¡Sé valiente!», y no ese inútil consuelo protocolario en el que te dicen que no han podido hacer nada, que tu hijo se te ha muerto dentro y que ahora lo importante es que te recuperes. Luego te recomiendan «por tu bien» que no lo veas —sugerencia obligatoria—, más que nada para que no te lleves el recuerdo hasta la vejez y te pases la vida rebobinando esa imagen como un objeto perdido en el tambor de una lavadora. Y ahí se terminó todo.

Después, la gasa empapada en cloroformo hizo el resto.

Para cuando desperté —no sé si una hora o un día después—, tardé en ordenar mis ideas: pasé de una neblina llena de camas, toses y cofias blancas al olor de la comida mezclada con antisépticos y vomité de golpe, como si unas tenazas me estrangularan el vientre en forma de cólicos. Así fueron las siguientes horas, todas con sus minutos y sus segundos, sin que los analgésicos en vena pudieran siquiera atenuar mis pesares.

Al final, para que la hermana Clara y la enfermera no tuvieran que pasarse el día sujetándome, no se les ocurrió mejor idea que atarme a la cama. «Es por tu bien», volví a escuchar, ahora en boca de un doctor que me presentaron como el psiquiatra. Y todos coincidían en lo mismo: me animaban a recuperarme, decían que solo sería necesario prolongar las medidas de sujeción algunas horas, hasta que mis nervios se relajasen, no hubiese riesgo de sangrado y se aseguraran de que no habría carreras por los pasillos intentando darme caza.

—Tu pareja ya regresa de la península. —La voz de la monja sonaba distante, como dentro de una campana. Sin poder abrir los ojos yo notaba la vía conectada a mi muñeca; dolía—. Y a tu amiga Elisa, la farmacéutica de Haría, le hemos dicho que venga mejor mañana, cuando estés bien despierta.

Yo ni siquiera podía asentir. Eran los efectos del sedante. Veía la silueta de la monja y del médico moviéndose a mi alrededor, cada uno a un lado de la cama. Entonces él se inclinó sobre mí.

—Iria, bastará con que mueva la cabeza y diga sí o no: ¿recuerda haber tomado drogas o alguna otra sustancia en los últimos días?

Me costaba un mundo procesar la información. No sabía si estaba hablando conmigo o con alguna de las otras parturientas que llenaban aquella inmensa sala. ¿Drogas...? Yo nunca había tomado drogas. ¿Y a qué otra sustancia se refería? Hasta ese momento, pocas veces había tenido que recurrir a tratamientos prolongados más allá de las típicas dolencias de la infancia, de puntuales dolores de cabeza o los habituales resfriados.

No entendía la pregunta y el médico insistió:

—¿Quizás el principio activo de alguna planta medicinal? —Moví la cabeza negativamente arrugando el ceño—. Bien, descanse. —La silueta se alejó y supuse que se daba por satisfecho.

Antes de quedarme dormida pude ver un poco más allá, detrás de una mesita con flores, a una chica que le daba el pecho a un bebé. Me entraron ganas de llorar, pero no pude. La pena y la anestesia no se llevan bien. Mi angustia vagaba libre cuerpo adentro, pero por fuera el calmante era quien dominaba las fronteras y me hacía sentir vacía de afectos.

En aquella sala las ilusiones eran para las madres con hijos a la vista, esos que las enfermeras ponían a su lado envueltos en pañales y mantitas; para las demás —las que pertenecíamos al grupo de «algo ha ido mal»— solo cabía recrearse en la felicidad ajena contemplando el inalcanzable escenario de la maternidad.

Espectadoras adormecidas, eso es lo que éramos. No había otro consuelo, porque, tal y como estábamos, la realidad no nos ofrecía más alternativa que zarandear la cama o llenarnos de razones que nada tenían que ver con lo que La Providencia había determinado para nosotras.

Todo eso me decían los sedantes mientras yo me sumía en el sueño.

Aun así, tuve tiempo de convencerme de que jamás me conformaría. Nunca. Porque la vida mientras luchamos no te permite rendirte. No sabía muy bien qué me estaba pasando, desconocía si era merecedora o no de aquella soledad impuesta en un hospital de Lanzarote. ¿Acaso esa vivencia era la porción desgajada de un sueño? ¿Cuánto de cierto hay en unos gramos de anestesia? Lo ignoraba, pero aun con mi cerebro desordenado me juré por la memoria de ese hijo no nacido que lucharía cada segundo por darle un sentido a mi vida. Ignoraba cuál, ignoraba cómo, pero por energías no iba a quedar. Y aunque con el tiempo aprendí a no subestimar al destino, desde ese día supe que haría frente al mundo con el arma más poderosa que existe: la dignidad.

Eso hizo que mereciese la pena. Porque cuando intentas ser feliz ya lo eres, el camino reconforta.

Y así fue como eché a andar en mi nueva realidad. Pese a todo. Pese a todos.

2

Nada de lo que estoy relatando tendría sentido si nos situamos unas semanas antes. En mi caso, el embarazo había ido bien hasta el tercer mes y la plácida vida en Lanzarote —adonde había llegado desde Estados Unidos junto a mi pareja, Alan, técnico en telecomunicaciones de la NASA— era lo que se dice una completa felicidad.

Aceptamos la oportunidad que le brindaron de irse a Canarias para participar en el proyecto Apolo, con el que la Agencia iba a revolucionar la carrera espacial: se trataba de pisar la Luna. Si lo lográbamos, bien, y si no, al menos habríamos adelantado a los rusos y tendríamos el ego cubierto.

Estados Unidos había invertido mucho dinero, pero poco tiempo, y las prioridades se concentraban en alcanzar la supremacía tecnológica a costa de lo que fuese. Alan y yo apenas tuvimos tiempo para pensárnoslo. Desde que conocimos la propuesta hasta que tomamos el avión solo pasaron tres semanas, algo que no nos importó porque, aparte de hablar español los dos —algo habitual en Florida—, lo de vivir en Canarias se nos antojaba un hermoso sueño por la ilusión de compartir juntos esa aventura. Por delante teníamos cinco años de proyectos que en aquellos días alimentábamos entre sábanas y fuera de ellas, cenando en restaurantes o en casa y haciendo la compra, la colada y el amor. Todo cabía en una pareja con un par de años de noviazgo a la que cubría el mismo techo desde hacía uno, y aún hoy, cuando pienso en ello, se me agranda el corazón al recordar que la vida en aquella época era una sonrisa susurrándome un divertido secreto. Por grande que fuera el sacrificio, por muchos desvelos que hubiese, la inercia del afecto empujaba incansable nuestros empeños y en esos planes —de inmediata organización y ejecución— no cabían aires de grandeza, pero sí una gran certidumbre. Yo la tenía: sabía que iba a pasarme el resto de mi vida al lado de Alan y me daba igual que fuese en Canarias, en Tokio, en la NASA o en la nada, simplemente quería estar con él en ese mundo cuyos límites eran un amor y una felicidad inagotables.

De hecho, fue enamorarme y enseguida pensar en una vida lejos de Jacksonville. Allí vivía con mis padres y allí había nacido hacía veinticuatro años, pero la idea de irme no era por el lugar —a cualquiera le encantaría—, sino por tener que pasarme el día despachando medicamentos. Como farmacéutica, mi sueño era elaborarlos. Me encantaba sentarme en la rebotica, sentir el gluglú de los líquidos, hacer preparados y fórmulas magistrales, todo eso que te enseñan en la universidad y que luego en tu vida laboral te lo cambian por cajas y frascos para que se los vendas a los clientes, les cobres y hasta la próxima.

Yo no. Yo quería pensar que los elementos químicos eran como los sentimientos, que bien empleados también ayudan a salvar vidas. Me imaginaba una tabla periódica con diferentes grupos de emociones, de las cuales siete eran las básicas: amor, alegría, sorpresa, ira, tristeza, miedo y asco. Ninguna de ellas se ve, por supuesto, pero integran ese mundo en miniatura que, como las células, conforma una fábrica de energía y sensaciones.

Quizá fuese por mi querencia hacia los libros fantásticos o aquellos en los que un hada rescata a una princesa de un torreón. No lo sé. Más bien pienso que fue mi padre —la isla de mis afectos infantiles— quien con sus cuentos de meigas de su querida Galicia moldeó en mi imaginación las leyendas que no pasé por el tamiz del raciocinio hasta bien entrada la adolescencia. Después, una vez instalada en ella, además de buscar tesoros en un microscopio, me propuse encontrar algún día el jarabe de la vida eterna. Quería que papá pudiese contarme aquellos cuentos siempre, sin fin. Porque para mí era esencial tenerlo conmigo muchos años. Mi madre ya había muerto y esa es una mutilación que nunca se supera, mucho menos si te ocurre en plena juventud, cuando la vida entra poros adentro con la misma facilidad que el sol en la piel una tarde de verano.

Por aquel entonces Jacksonville era una mezcla de actores venidos a menos y marineros formando firmes a lomos de imponentes portaaviones. La base naval, la mayor de Florida, nació prácticamente conmigo y aún hoy se mantiene, pero la industria cinematográfica, aquella que adelantó a Hollywood a principios del siglo XX, terminó poco antes de nacer yo, a mediados de los años treinta. La culpa la tuvo la modernidad: fue ponerle voz al cine y escandalizarse toda la ciudadanía, sencillamente porque se hizo insoportable ver que las películas que allí se rodaban incluían agresiones, asaltos a bancos, incendios y chicas ligeras de ropa, ¡y se oía todo!, hasta el más mínimo sonido. El cine mudo con ambientación musical era una cosa, pero presenciar aquellos dramas amplificados era algo bien distinto. Y bastó un político conservador en ideas y proyectos, un tal John W. Martin, para que el sueño del celuloide de Jacksonville se viniese abajo, dejando sin voz a los más de treinta estudios de cine mudo que habían proliferado en el noroeste de Florida.

Hasta mi padre, con lo poco soñador que era, lamentó que la industria cinematográfica no hubiese prosperado. «No me hubiera importado cambiar la grúa por la interpretación», aseguraba él en uno de esos comentarios que se quedan entre el primer plato y el postre, pero que dicho por un hombre que jamás se quejó por su trabajo tenía mucha importancia. Cansancio, frío, accidentes..., la vida de un estibador de altura era así, quizá porque son las únicas personas que para estar cerca del cielo no necesitan más que encomendarse a la soledad.

Yo, como todo hijo de emigrante, traía incorporada de serie la palabra sacrificio. Cada vez que íbamos a España papá me lo recordaba: hablaba del precio de los billetes, de lo difícil que era tener trabajo..., y al mismo tiempo me animaba a viajar, aunque advirtiéndome que primero debía conocer bien la tierra de mis orígenes: «Quiérela, aprende a echarla de menos y luego ya verás como el mundo se te queda pequeño», decía.

Domingo, así se llamaba, apenas había aprendido a leer y a escribir en la España de la posguerra cuando salió de Orense. Lo hizo «para poder comer», recordaba él, y al final acabó comiendo todos los días a veinte metros de altura en la cima de la grúa número cinco del puerto de Jacksonville, de la que solo se bajaba para volver a casa cada atardecer.

De mi madre, Helen Stealson, únicamente me quedaba su recuerdo. Educada en la tradicional mentalidad sureña, solía decirme: «Tú haz lo que quieras, pero no incomodes a tu padre». Y añadía: «Es por su bien». Siempre le agradeceré que jamás me levantase la voz y supiese educarme con una palabra amable. Incluso cuando el cáncer le tenía carcomidas las ideas, aun en ese trance, mamá sacó la sonrisa que había exhibido durante años en el mostrador de la compañía de ferris: estábamos los tres en la habitación del hospital, sabíamos que iba a ser la última noche. «Prometedme que nunca discutiréis», dijo como entregándonos una valiosa herencia. Papá y yo asentimos. En realidad, era una encomienda sencilla, pues yo acababa de estrenar los trece años y nunca tal me había ocurrido. Sin embargo, aunque fuese fácil de cumplir, aquella frase sonó a epílogo vital y me causó una honda impresión; fue como si mamá acabase de desvelarme la fórmula mágica para andar por la vida.

Tanto es así que once años después —lo juro por lo más sagrado, si es que jurar sirve de algo— yo seguía sin haberme enfadado de verdad con nadie, ni siquiera me incomodaba por los absurdos reveses cotidianos, esas insignificancias que nos alteran cuando, por ejemplo, alguien se te cuela en la cola del supermercado o suena un claxon impaciente detrás de tu retrovisor. La levedad con la que salí de aquella habitación sabiendo que ya no tendría que volver porque la cama estaría vacía, obró el milagro y cambié de carácter.

Claro que los acontecimientos que a continuación relataré vendrían a derrumbar aquel firme epitafio. La Iria Meilán Stealson que hasta entonces fui, dejó paso a una persona cuya meta no era tanto la bondad como la dignidad, dos cualidades parecidas, pero distintas, separadas por el matiz del pundonor.

Hasta entonces yo había sido una chica impetuosa y, en cierto modo, caprichosa. Imagino que lo habitual en una hija única. Antes de llegar a la telúrica frontera de los dieciocho, el tiempo se me había pasado entre una niñez feliz y una adolescencia llena de anhelos, como todo el mundo, supongo, aunque en mi caso, acentuadas por la falta de una madre.

Y mientras tanto, la vida en Jacksonville transcurría igual que el clima de Florida: agradable e impredecible. Así lo había definido mi padre, quien había llegado a la ciudad en el otoño de 1936, poco después de estallar la guerra civil y asfixiar las economías domésticas de la Galicia rural. Nicanor, un amigo suyo de la infancia, avanzado emigrante y visionario, le informó de que podía hacerse de oro trabajando como estibador. Y le dio un argumento irrebatible: «¡Esto es la hostia!». En la carta enviada desde Estados Unidos le enumeraba, además del sueldo, las inmensas posibilidades de ocio que los jóvenes tenían en aquel nuevo mundo donde todo era modernidad y alegría.

Semanas después llegaba otra carta. Ahora Nicanor lo reclamaba con un contrato; era el salvoconducto necesario para poder trabajar en La Florida —palabra que a papá le sonaba a la guerra de Cuba—. Al parecer, buscaban mano de obra para dragar el puerto en la desembocadura del río St. Johns con el objetivo de favorecer la entrada de grandes buques en un momento en el que el séptimo arte daba el relevo a la industria pesada y los sueños (en plural) se cambiaron por el sueño (en singular) debido a lo duro que habrían de trabajar los emigrantes para abrirse camino en aquellos desconocidos territorios.

Así fue como Domingo Meilán —quien jamás había visto el mar— se marchó con lo puesto desde los valles de la Ribeira Sacra hasta Vigo para cruzar el Atlántico en un maltrecho barco al que se subió con una carta de recomendación y una maleta llena de ilusiones. Apenas eso. Sin más anhelos. Quizá solo hubo sitio para un amor inesperado, mamá, aunque yo tardé mucho en conocer su historia, ya que verlos juntos formaba parte de ese paisaje vital que como tantas otras cosas en la vida no te cuestionas porque sientes que está bien, que es como debe ser.

Un día, recién cumplidos los trece años, mientras comíamos en un restaurante de Jacksonville Beach, se me ocurrió preguntarles cómo se habían conocido. «Tu padre me compró un billete para cruzar el río», respondió ella. «¿Nada más?», repuse desencantada; me imaginaba un flechazo seguido de palabras amables, ramos de flores, cenas a la luz de las velas... «Bueno, hubo algo más —sonrió ella—: al día siguiente volvió y me compró dos billetes; y al tercer día, tres, siempre para el mismo ferri y a la misma hora. Al cuarto día, después de comprar cuatro billetes, esperó pacientemente delante de la taquilla y me dijo: “Señorita, seguiré viniendo todos los días hasta que usted levante la vista del mostrador y me mire”».

Conmigo enfrente, los dos se buscaron con ternura. Una brisa agradable los despeinó mientras, al fondo,la panorámica del mar enmarcaba sus siluetas. Tenían las manos entrelazadas sobre el mantel.

«Y desde entonces, nunca más dejamos de mirarnos», apostilló papá.

En ese momento, yo no sabía si morirme de vergüenza o echarme a reír. No supe interpretar si hablaba como hombre enamorado o como quien completa una información solicitada. En cualquier caso, yo —que a esas alturas ya ejercitaba mis primeros escarceos amorosos— no necesité mucho esfuerzo para entender cómo serían sus posteriores encuentros sin ventanillas de por medio. Me di por satisfecha y no volví a preguntarles por temas afectivos hasta que, semanas después, papá y yo esperábamos en la sala de urgencias del hospital. A mamá iban a hacerle un chequeo. Le dolía un costado. Le costaba un poco respirar, decía.

Y entonces nos dieron la noticia.

3

Así pues, Alan y yo dejamos Jacksonville e iniciamos una nueva vida que comenzó con un vuelo nocturno hacia el Viejo Continente. Las islas Canarias eran nuestro destino. Alan, que siempre fue poco hablador, no paró de decirme lo mucho que significaba para él su nuevo desempeño profesional: Técnico de Telecomunicaciones del Espacio Profundo. Así se denominaba su cargo. Recuerdo que el único momento amargo del vuelo ocurrió cuando regresó del cuarto de baño con la nariz enrojecida.

—Me lo habías prometido... —empecé a decir.

Él me mostró una pequeña bolsa y al instante la ocultó.

—Te dije que en Canarias se acabaría todo, pero aún no hemos llegado, cariño. —Y con un punto de euforia añadió—: ¡Destino nuevo, vida nueva!

Yo llevaba algún tiempo reprochándole sus coqueteos con la cocaína. Ya se daban con demasiada frecuencia. Y él siempre aducía lo mismo: estrés. Claro que, a mí, el enfado me duraba lo que a él los efectos —gran error por mi parte—, pues sin darme cuenta estaba blanqueando su actitud ante la dependencia, pensando que «irnos» significaba «huir», dejando atrás aquellas citas con la droga que habían pasado de ser un mal divertimento en fiestas universitarias a convertirse en un reloj que marcaba dos rayas por semana.

A Canarias Alan se llevaba un propósito de rehabilitación tan débil como su voluntad. Y cedió a las primeras de cambio. En la penumbra de la noche atlántica me lo quedé mirando mientras él escuchaba música en unos auriculares conectados a un magnetófono. Acompasaba la música con exagerados movimientos de cabeza, los ojos cerrados y las manos sobre la mesita del asiento. Por un instante, en ese perfil atenuado, no reconocí al hombre que me había enamorado en los jardines de la Universidad de Florida. «Hola, soy Alan Maldwin. Si te vienes te llevaré a cualquier lugar en un segundo», fue su primera frase tras presentarnos un amigo común. «¡Tan rápido!», sonreí extendiéndole la mano. Él respondió que sí, en cuanto terminase su carrera.

Hasta ahí el efecto sorpresa. Más tarde supe que esa ocurrencia se la había preparado cuando le dijo a nuestro amigo que quería conocer a esa estudiante de Farmacia de piel muy blanca y hermosas diademas, que le sonreía a todo el mundo. Así era como Alan me veía. Por aquel entonces, a mí no se me ocurría otra manera de domar mi lacia melena negra a no ser con diademas, las tenía de todos los colores, a juego con faldas ceñidas que le daban algo de forma a mis caderas, y en cuanto a mi alegría: ¿quién no es feliz durante su etapa universitaria?

Semanas después, cuando ya nuestros encuentros se hicieron habituales, Alan se ruborizaba recordando sus fiascos de conquistador y trataba de disimular echándose para atrás el flequillo trigueño que le cubría la frente. A mí me gustaba ese punto de timidez. Acentuaba su cara de niño. Lo convertía en un juguete o, más bien, en un peluche que en la cama yo estrujaba cariñosamente en medio de un amor que crecía más rápido de lo que ambos jamás hubiéramos imaginado.

Y así fue como llegamos a Gran Canaria en enero de 1962. Pocas semanas después nos instalamos en la isla de Lanzarote y no tardamos en hacernos a la costumbre de moda en España: tener hijos. La explosión de natalidad que se vivía con el denominado baby boom no era otra cosa que la necesidad social de dejar atrás la posguerra y remontar la penuria a base de afectos; y, para eso, nosotros éramos unos excelentes candidatos.

En apenas tres meses me quedé embarazada. No entraba en nuestros planes, pero ocurrió, y quizás el más sorprendido fue Alan, para quien todo era medible, tangible y controlable —cosas de cables, quizá—, de ahí que no advirtiese que la vida también sigue edredón y útero adentro.

Sin embargo, las maratonianas jornadas laborales que hubo de soportar nada más llegar a la estación de seguimiento de satélites de Maspalomas lo fueron distanciando de la ternura inicial, y aunque en ese primer momento yo solo veía un horizonte lleno de oportunidades empecé a intuir que, además de un hijo, en mi interior se estaba gestando un inmenso mar de dudas.

Prueba de ello fue que al poco de trasladarnos a Lanzarote todo empezó a ir mal.

Recuerdo que a la isla vino con nosotros un joven geólogo, Martin Schmith, que había trabajado en los yacimientos de fosfatos del Sáhara español. Su misión era estudiar la transmisión acústica del suelo, cuyas similitudes con el paisaje lunar lo hacían idóneo para las investigaciones de la NASA. Y al mando de todo el operativo estaba el profesor Franz Lineman, suya era la responsabilidad de la Agencia en Canarias. Además de amigo de la familia por vecindad en Jacksonville, fue él quien nos dio el empujón definitivo para trasladarnos a España; compartía con Alan áreas tecnológicas en Cabo Cañaveral, y aunque estaba a punto de jubilarse, su mente lúcida seguía siendo un torrente de euforia y optimismo. Maspalomas, nos había asegurado, será decisiva en las futuras misiones espaciales; controlaremos en tiempo real la salud de los astronautas y ¡haremos historia!, exclamaba Lineman. Y claro, todo eso para Alan era música celestial. De hecho, la importancia de esta estación se puso de manifiesto cuando la NASA logró monitorizar desde allí a un astronauta muy especial: el chimpancé Ham. Aún recuerdo las imágenes de televisión: dentro de la cápsula, el mono no paraba de comer plátanos; era su recompensa por pulsar las palancas adecuadas, para lo que había sido entrenado. Yo cuestioné el uso de animales en ese tipo de experimentos, pero Alan, corporativo él, defendía que era la única opción para avanzar en el progreso espacial tras el revés que supuso que el ruso Yuri Gagarin fuese el primer ser humano en orbitar la Tierra. Ahora se trataba de democratizar el espacio, y en eso Estados Unidos no tiene rival, decía Alan. Un mes después tuvo que tragarse sus palabras cuando la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova fue seleccionada para ser la primera mujer astronauta e inaugurar con ello un estratosférico viaje contra el machismo. Y, otra vez, lo habían hecho los rusos.

Pero ahora la cosa iba en serio. Alan y el profesor Lineman sabían que el programa Apolo, más allá de idearse para llegar a la Luna, era en realidad un campo de batalla en el que Washington y Moscú libraban su particular guerra: se trataba de dispararse al ego para herir el orgullo en lo más profundo despilfarrando, de paso, dinero a espuertas.

Así fue como nació el programa Mercury y luego el Apolo. La NASA sembró el mundo de antenas y Kennedy prometió que en menos de diez años la bandera de Estados Unidos ondearía en la superficie lunar, un hito histórico con el que pretendía, además, demostrar cuán perfecto era el pueblo estadounidense.

Tanta tecnología junta que ni Alan ni yo advertimos que la cuenta atrás también había comenzado para nosotros. Las desavenencias se hicieron costumbre y en pocos meses, al tiempo que mi embarazo avanzaba, la distancia que nos separaba era sideral. Pasamos de flotar en un colchón de estrellas a una reentrada en la atmósfera tan abrupta que nos abrasábamos sin abrazarnos, y toda la desdicha del Universo parecía concentrarse en torno a nuestra relación. ¿El motivo?: la maldita venda que siempre le ponemos al sentimiento.

Pero volvamos por un instante al inicio de mi relato, a aquel invierno de 1962: Maspalomas era, además de un incipiente destino turístico, el ombligo del mundo espacial. El propio Kennedy lo había dicho, y todo lo que el presidente tocaba se convertía en oro. Su carisma penetraba en la ciudadanía como el agua en tierra fértil, y el asunto del espacio no iba a ser menos. Le bastaban unos cuantos eslóganes para que la opinión pública considerase prioritario aquel inmenso esfuerzo económico que, por otra parte, nadie sabía muy bien para qué servía.

Y Alan era uno de los abducidos. Se pasaba horas y horas embebido en su trabajo y apenas le importaron las incomodidades de mi embarazo cuando a las pocas semanas tuvimos que dejar Gran Canaria para trasladarnos a Lanzarote. Nuestro destino era Haría, un hermoso pueblo de calles empedradas y tierra roja situado a unos treinta kilómetros de la capital, Arrecife. Sus pequeñas construcciones blancas se diseminaban a lo largo del denominado Valle de las Mil Palmeras, con una tierra volcánica y áspera, donde sus habitantes eran todo hospitalidad, impregnados de ese carácter isleño sincero y amistoso. De todas las imágenes que me vienen a la mente de aquellos años esta es una de las pocas que dibuja una sonrisa en mi memoria: las gentes de Haría.

Recuerdo que la mañana era fría y soleada. Nos instalamos en una casa de planta baja de la plaza León y Castillo, en el mismo centro del pueblo. Nos acompañó nuestro casero. En realidad, era una calle peatonal sombreada por eucaliptos y en cuyo extremo se alzaba la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. A medio camino, una suerte de casino recreativo era el centro neurálgico de la actividad social: bailes, conferencias, reuniones, todo acontecimiento que se preciara en Haría tenía que pasar obligatoriamente por allí, y claro, viviendo puerta con puerta con el ombligo social del pueblo, no tardamos en socializar con la vecindad, siendo nuestra llegada la noticia más comentada.

Alan cumplía años en un par de días y entre traslados, maletas y citas médicas, yo no había tenido tiempo de comprarle el regalo. En ese momento, aunque nuestra relación comenzaba a resentirse, los rescoldos seguían transmitiendo calor sábanas adentro. De hecho, fue lo primero que hicimos nada más quedarnos solos en casa: estrenar la cama. Luego nos fuimos a dar un paseo hasta el final del pueblo —yo hubiera ido abrazada a él hasta el fin del mundo—, tras lo cual, al caer la tarde, cenamos y nos acostamos. Todo estaba desordenado a nuestro alrededor. Todo menos la ilusión, que seguía actuando en modo supervivencia para intentar salvar nuestra vida sentimental, convenciéndonos de que otra realidad era posible. Eso pensábamos. Quisimos creerlo. Ilusos...

4

Al día siguiente Alan madrugó. Era su primer día de trabajo en Lanzarote y había quedado con el geólogo Martin Schmith para tomar contacto con el volcán de La Corona, su lugar de trabajo en los siguientes meses.

Tras desayunar, ambos se marcharon y yo me quedé ordenando nuestros enseres mientras esperaba la hora de apertura de los comercios. Mi intención era callejear por Haría. No sabía muy bien qué regalo comprarle, pero tenía claro que debía ser algo autóctono. Era el primer cumpleaños de Alan en la isla y la ocasión lo merecía. Sin embargo, nada más dar los primeros pasos me di cuenta de mis escasas posibilidades: el pueblo tenía un par de locales de artesanía, una tienda de ultramarinos, algunas tabernas y una barbería.

Comercialmente hablando, Haría no ofrecía mucho más. Sin embargo, en lo profesional, la farmacia iba a convertirse en el centro de mis investigaciones. Para ello, había contactado previamente con la farmacéutica local, Elisa Ollart, con quien quedé en verme para hablar de las propiedades curativas del drago y el aloe vera, dos plantas endémicas canarias que yo había estudiado en mi último año de facultad. Durante siglos fueron sustancias muy demandadas para curar heridas y desinflamar tejidos y, de hecho, eran un preciado cargamento del que muchos navegantes se surtían al hacer escala en las islas. En el caso del drago, la travesía más famosa la realizó en las bodegas del Titanic, concretamente setenta y seis cajas de Dracogenina, que, según pude averiguar consultando un facsímil del libro de carga del transatlántico, un empresario estadounidense importó para distribuir entre hospitales y droguerías de Estados Unidos. Mal sabía él que ese cargamento, en el que había invertido los buenos dineros de su compañía, Brown Bros, iba a acabar en el fondo del Atlántico Norte en la madrugada del 15 de abril de 1912, y con él, el sueño de llevar a Estados Unidos el denominado elixir de la eterna juventud.

El caso del aloe vera era incluso más llamativo. Mi profesor de Botánica, gran aficionado a la Historia Antigua, me dijo en una ocasión que el secreto de la belleza de Cleopatra radicaba en una planta que había ordenado llevar desde Canarias a Egipto y cuyas propiedades daban a la piel tersura y elasticidad. Su nombre era alloeh.

Esta mezcla de historia, medicina y cosmética me pareció interesante y me puse a investigar. Solo necesitaba tiempo y un laboratorio, ya que la materia prima la tenía a mi alcance —en cualquier camino de Lanzarote—. De esta manera, documenté mi propuesta y la Universidad de Jacksonville no tardó en aprobarme el proyecto: me daba dos años de plazo y el compromiso de ofrecerme contactos industriales en el caso de que mis investigaciones tuviesen aplicaciones comerciales para la elaboración de fármacos y cosméticos.

En todo eso iba yo pensando cuando de pronto me encontré con la barbería del Mudo —así supe luego que la llamaban—. Era el único establecimiento «de belleza» del pueblo: un local pequeño, de paredes blancas, y cuyo único mobiliario, además de una mesita, era una antigua silla de barbero con un minúsculo reposacabezas de cuero.

Desde la entrada pude ver que el local estaba lleno de fotos de famosos. Ocupaban cada hueco de la pared. Había retratos de diferentes tamaños, la mayoría en blanco y negro, junto a los que aparecían recortes de revistas en color y una vitrina con trofeos y medallas; apenas quedaba sitio para otra cosa que no fuera el espejo y los utensilios de barbero en aquel puzle de imágenes sostenidas por chinchetas que representaba la historia de Haría a través de sus ilustres visitantes. Entre ellos estaba Ernest Hemingway, cuya foto de gran tamaño ocupaba un lugar prominente —al parecer, el patrón de su yate era un lanzaroteño llamado Gregorio Fuentes que le inspiró la novela El viejo y el mar—. El escritor compartía espacio con futbolistas, toreros, actores y niños prodigio; todos tenían en común haber visitado Haría en alguna ocasión y, por supuesto, la barbería del Mudo.

Enseguida supe que tan curioso nombre era debido a su dueño, un hombre de mediana edad, sordomudo de nacimiento, que resultó ser el mejor «relaciones públicas» de la localidad. Su don de gentes hacía que todo el mundo pudiese interpretar su lenguaje y que su establecimiento fuese uno de los principales reclamos turísticos.

Nada más detenerme ante el local, él ya sabía quién era yo aunque no me hubiese visto antes. En los pueblos, los comentarios corren más que la luz, y la noticia de que una pareja estadounidense se había instalado en Haría no necesitó más que unas horas para colonizar las viviendas.

Pero ¿qué podía querer yo de una barbería? Absolutamente nada. Sería el último lugar donde buscaría un regalo para Alan. Sin embargo, aquella cantidad de fotos había captado mi atención, y algo cohibida tras ser sorprendida curioseando, me disponía a continuar cuando el mudo salió a mi encuentro emitiendo extraños sonidos y haciéndome señas para que entrase. En una mano llevaba un papel que no paraba de agitar y que enseguida detuvo ante mis ojos: era una foto de Paul Newman con su esposa, Joanne Woodward, a los que acompañaban Gloria Swanson, Zachary Scott y el escritor Gore Vidal; todos posaban sonrientes con un transatlántico al fondo.

El mudo le dio la vuelta a la foto y señaló una frase escrita: «Crucero Leonardo da Vinci. 8 de febrero de 1962».

—¡Caray! —exclamé—. Es del mes pasado. ¿Han estado en Canarias? —pregunté creyendo que me escuchaba.

Él asintió tras leerme los labios y yo me quedé mirándolo desconcertada.

—No tema, señora —oí desde el otro lado de la calle—. Ladislao se comunica mejor que muchos que no paran de hablar.

Me volví y vi a un joven sentado en un banco junto a un anciano.

—Le hará una foto y luego la colgará en la pared —añadió como si llevase diciendo eso toda su vida.

—¿A mí?

—Claro, se las hace a todas las personas importantes que vienen al pueblo.

El joven se puso en pie y se acercó con andar tranquilo y sonrisa amable, exhibiendo sin pretenderlo unos dientes muy blancos. No me resultó difícil adivinar su origen por su acento canario y su piel morena. Tenía los ojos de color castaño claro en los que destacaban unas gruesas pestañas negras, como su cabello, el cual llevaba cuidadosamente recortado por los laterales. Bajo su cazadora y sus pantalones vaqueros intuí una fisonomía fibrosa, aunque discreta, y por un instante pensé en uno de esos muchachos que recorren al atardecer el paseo marítimo de Jacksonville Beach, pero a diferencia de aquel escaparate de cuerpos musculados, este hombre podía perfectamente tener todo eso sin pretender presumir de ello. En fin, que su atractivo no me pasó desapercibido. Al llegar a mi lado no me tendió la mano, quizá por respeto, y señaló la barbería con el mentón.

—Ladislao tiene un buen museo, eh.

—Eso parece —sonreí.

—Soy Rigo.

Me quedé mirándolo un segundo. No me esperaba una presentación tan de golpe.

Algo confundida respondí:

—Yo... Iria.

—Encantado, pero pase, pase. —El mudo seguía agitando la foto—. Seguro que en su vida no habrá visto nada igual.

—En realidad, yo buscaba una tienda de regalos... —me disculpé. A menos de un metro pude ver sus labios anchos y una nariz pequeña, de esas que sugieren un punto de pillería.

Ciertamente, aquello era único: en la barbería colgaban los últimos veinte años de la historia del pueblo, y «el comisario de la exposición» era un hombre que se comunicaba por señas, todas certeras y perfectamente ejecutadas, tanto que en cinco minutos yo ya había aprendido el peculiar mensaje de signos de Ladislao, quien —como predijo Rigo— no tardó en abrir un cajón y sacar una cámara Werlisa último modelo. Antes de que me diera cuenta ya me estaba situando junto a Hemingway, y yo me encogí de hombros sin saber qué méritos tenía para pasar a formar parte de aquella selecta colección.

Con una sonrisa me dejé ir hacia la fama y enseguida oí un ¡clic!

—En Haría apreciamos dos cosas —Rigo retomó tranquilo—: el volcán de La Corona y el aloe vera, y usted y su marido han venido a investigar todo eso, lo cual nos enorgullece. —Con una reverencia me invitó a posar de nuevo. El mudo buscaba otro ángulo.

Pero ¿quién demonios se lo había dicho? ¿Cómo era posible que el pueblo entero supiese ya el motivo de nuestra estancia? Por supuesto, yo no iba a alimentar el cotilleo diciéndole que Alan no era mi marido, aunque tuviésemos intención de casarnos en 1965 al regresar a Florida; en efecto, nuestro plan era hacerlo una vez terminado el programa Mercury, cuando la NASA hubiese puesto ya a un astronauta en órbita, pero ahora, viendo cómo corrían las noticias, pensé: «¡cuánto darían aquí por ese dato!».

—Se lo agradezco mucho. —Me ruboricé haciéndole señas al barbero—. Pero no creo que esté al nivel de estas personas.

—¡Por supuesto que sí, señora! —porfió Rigo—. Ladislao tiene buen ojo: solo cuelga imágenes de buena gente.

El mudo asintió. Me resultaba increíble que hubiese podido interpretar lo que acababa de oír, y más aún, que yo comprendiese sus sonidos guturales.

Pero de lo que estoy segura es de que el barbero no llegó a percibir el brillo en la mirada de Rigo. Fue como un latigazo. Apenas un instante. Un rayo que me recorrió todo el cuerpo y que hizo que en lugar de relajarme para la tercera foto me pusiese más nerviosa.

Opté por salir a toda prisa, negando con las manos y sonriéndole al bueno de Ladislao para que no se tomase a mal mi rechazo. Ese día yo llevaba un pantalón pitillo negro y un jersey grueso en color crudo, un conjunto nada llamativo ni estridente y que en cualquier lugar del mundo habría pasado inadvertido; en cualquier lugar del mundo, sí, pero no allí, a la salida de aquella barbería donde dos hombres me miraban como si no hubiesen visto a un ser humano en años y, efectivamente, de la misma manera que si yo fuese un astronauta paseándose por las calles de Haría.

No fue hasta que oí mi nombre, unos pasos más adelante, cuando me detuve y me giré. Aquel momento marcaría un antes y un después en mi vida, iba a ser el inicio de un viaje sin retorno que traería consigo penurias y tragedias inimaginables hasta ese momento en mi tranquila existencia de farmacéutica.

Y Rigo insistió:

—Al menos, permítame que le ayude con el regalo de su marido.

5

Muchas veces me he preguntado por qué acepté aquella proposición. Podría haber seguido adelante, podría haberme despedido de Rigo dando la impresión de que no me importaba, o podría haberlo dejado sentado en el banco con el anciano.

Pude haber hecho todo eso, pero no lo hice. Volver sobre mis pasos fue una decisión impulsiva que cambiaría mi vida, no tanto por acercarme de nuevo a aquel hombre cuyo físico me agradaba, sino por las consecuencias impredecibles que esa amistad traería, todas ellas a años luz de mi tranquila vida y de los planes que conformaban mi futuro.

Antes de exhibirle una nueva negativa, Rigo me propuso la idea más original que jamás había oído:

—¿Por qué no le regala a Alan una excursión para escuchar ballenas?

Otra vez información privilegiada: ¿Alan?... Nadie había pronunciado su nombre, pero ambos sabíamos que era él el agasajado. Así que, más atrapada en la sorpresa, me quedé observándolo mientras el mudo asentía desde la barbería.

—¿Ballenas?... —Ladeé la cabeza.

Rigo sonrió.

—Sí, hago visitas guiadas. —Posó la vista en su alrededor—. Aquí, el mar es lo único que nos conecta con el mundo y ellas son todo sentimiento. Se pasan el día cantando. —Se volvió hacia mí, sabiendo que ahora yo no iba a escaparme—. Sería un buen regalo, ¿no cree?

Yo me quedé sin palabras. Seguí mirando a aquel hombre y me imaginé un duelo en el Oeste: calle solitaria, el sol de la mañana, dos personas desenfundando... ¿Qué demonios tenía ese Rigo? ¿Y por qué le prestaba tanta atención? De pronto, ya no sentí miedo. Dejé que me explicase el asunto de las ballenas con todo detalle y su relato fue corroborado por el anciano y también por Ladislao —ambos espectadores de primera fila—. Luego, mi casero, al que pregunté por aquella singular ocupación, reforzó la propuesta y me comentó que «el Gastabatas» —como apodaban al encantador de ballenas— estaba muy solicitado por biólogos que realizaban estudios sobre la fauna marina local.

Me llamó la atención el mote, Gastabatas, y así se lo dije a Balbino, mi casero. Me explicó que Rigo y su familia habían emigrado a Alemania cuando él apenas tenía un año. Su padre malvivía como pescador, y poco antes de la Guerra Civil, en 1932, le propusieron ir a trabajar al complejo minero de Zollverein —en Renania del Norte—; allí miles de hombres habían hecho fortuna en poco tiempo. Eran los llamados Gastarbeiter, palabra que en alemán suena parecido a Gastabatas y que significa «trabajador invitado», algo así como cuando Nicanor reclamó a mi padre con un contrato para los muelles de Florida.

De esta manera, Rigo, sus padres y su hermana Zaida, cambiaron Lanzarote por la ciudad alemana de Gelsenkirchen, a pocos kilómetros de la mina, considerado el territorio con más carbón de hulla del mundo. Allí la familia inició una nueva vida que parecía iba a ser definitiva, al menos hasta la jubilación de don Nairo —el padre de Rigo—, pero la muerte de su esposa en 1950 y la posterior decisión de Zaida de casarse en Gelsenkirchen cambiaron completamente los planes.

A esto se unió el hecho de que, un año más tarde, a don Nairo le diagnosticaran silicosis a causa de las dos décadas que se pasó picando mineral, lo que hizo que el típico saludo con el que los obreros cambiaban de turno, Glück auf («suerte arriba»), dejase de oírse en la boca de aquel minero canario, quien regresó a Lanzarote con su hijo en 1952. Vuelven los Gastabatas, sí, pero no traen fortuna como aventuraban los fantasmas de la emigración. Y ahora ya no son cuatro, sino dos. Y enseguida fue solo uno: don Nairo falleció al cabo de tres años y Rigo, que entonces tenía veintidós, siguió haciendo lo que había aprendido de adolescente en Alemania: hablar ante un micrófono. La colectividad española de Gelsenkirchen tenía un club social con una modesta emisora llamada «Ecos de España»; era el cordón umbilical entre los emigrantes y su hogar a más de 1.500 kilómetros. La emisora emitía música la mayor parte del tiempo y noticias los fines de semana —más bien avisos y encomiendas personales— y Rigoberto Montesdeoca era uno de sus colaboradores. Tras graduarse como electricista, su primer trabajo fue asistir al técnico de la radio; de ahí pasó a tareas relacionadas con las comunicaciones y con apenas diecinueve años se sentó por primera vez ante un micrófono y descubrió la importancia de la voz, sobre todo en aquellos tiempos donde cualquier cosa que recordase a España era un regalo para los emigrantes, atacados como estaban de sobredosis melancólica.

La calidad de las emisiones era lo de menos. Y daba igual que el habitáculo fuese una pequeña habitación con cajas de huevos insonorizando las paredes. El contenido era lo importante. Separado del técnico por una mampara, Rigo se agarraba al micrófono en su programa semanal y relataba a sus paisanos isleños cómo era la vida en Alemania.

Esa experiencia le permitió, de regreso a Lanzarote, contactar con la única emisora de radio de Canarias para proponerle un programa similar, algo que el director aceptó de buen grado y que a Rigo le permitió hacerse un nombre como locutor de la emigración hermanando a españoles y alemanes gracias al milagro de la onda corta.

Un par de años después, la Sociedad Española de Radiodifusión premió su magazín «Suerte arriba» obsequiándolo con un equipo de grabación que tenía la particularidad de registrar sonidos bajo el agua. Rigo no sabía muy bien qué hacer con eso y se lo enseñó a su padre, quien postrado ya en un sillón a causa de la silicosis dijo: «¿Por qué no escuchas a los peces?». El joven pensó que era una broma, pero viniendo la sugerencia de un antiguo pescador, volvió a mirar aquel artilugio y preguntó: «¿Y eso cómo se hace?». Don Nairo señaló con una mano hacia el mar y respondió: «Cogiendo una barca y navegando».

Y fue a partir de ahí cuando la vida de Rigoberto Montesdeoca cambió por completo.

Ahora, él y yo estábamos sentados junto al anciano, mientras al otro lado de la calle el mudo entraba en la barbería para atender a un cliente.

Realmente, su biografía no me había conmovido, pues, a grandes rasgos, era la misma que la de mi padre y la de millones de emigrantes, todos ellos protagonistas de una historia que rezuma nostalgia y un punto de dolor que siempre lastima el recuerdo.

Sin embargo, la emoción que Rigo transmitía por las ballenas era algo nuevo para mí. Quizá por eso escudriñé cada centímetro de su rostro durante el tiempo que me relató su historia. Y él lo notó. Y yo no me oculté. Jugamos a la mirada furtiva, como niños en el recreo, polis y cacos, mientras su voz acariciaba las palabras con una cadencia perfecta, nada impostada, que me iba convenciendo cada vez más.

—Las ballenas hacen llorar —dijo—. Mucha gente se conmueve al escucharlas, y yo sigo sin entender cómo es posible que en un lugar tan silencioso pueda haber melodías tan bellas.

—¿A qué suenan? —pregunté.

—A jazz... no lo sé. Quizá sea un grito de alegría por tener todo el océano para ellas. —Se miró sus fuertes manos y se masajeó los dedos como si tuviera un anillo imaginario—. Es un canto muy complejo. Tiene estructura, frases, cambia según la época del año... —Hizo un gesto de resignación—. A lo mejor les pasa como a nosotros: se aburren de oír siempre la misma canción.

—Háganle caso, vayan —susurró el anciano.

Era la primera vez que hablaba. Escuálido y con la mandíbula apoyada en su bastón, el viejo había permanecido en silencio todo el rato escuchando a Rigo. Al oírlo hablar en plural me pregunté si quedaría alguien en el pueblo sin saber que una nueva pareja había llegado a Haría.

—Vayan —repitió sin levantar la vista del adoquinado—, las ballenas hacen mucho bien.

—De momento han conseguido que esta señora no salga corriendo. —Rigo le palmeó la espalda.

—¿Están muy lejos? —quise saber—. Quiero decir si hay mucho que navegar.

—Una milla, hacia el extremo norte de la isla. —Señaló el final de la calle como si el mar estuviese allí—. Yo siempre salgo de Arrecife.

—Y ellas... ¿están allí?

—Sí, es una familia de ballenas azules. Cada primavera cruzan por el corredor marítimo entre Canarias y África y se quedan un tiempo por aquí antes de seguir ruta hacia el norte. —Volvió a mirarme con esa expresión indescifrable—. Estas islas hechizan.

Hablamos algunos minutos de temas intrascendentes, entendiendo por intrascendentes cuestiones del clima, el paisaje y las costumbres locales. Yo preferí llevar por ahí la conversación, y aunque Rigo no disimuló su intento de hacerla más personal, ambos supimos, tras su leve insistencia y mis evasivas, que habíamos llegado a la frontera de la confianza. Por supuesto, ni el mudo —que ya no estaba—, ni el anciano del banco tuvieron acceso al código secreto de las miradas furtivas que Rigo y yo seguíamos utilizando.

Me despedí, quedando pendiente de confirmarle si realizaríamos la excursión al día siguiente.

—De todas formas, yo iré —comentó él—. Lo hago todos los domingos. Si les apetece, estaré a las nueve en la plaza del ayuntamiento. Traigan abrigo y agua.

Asentí y continué mi paseo —por supuesto, encontrándome a más personas que me daban la bienvenida sin haber hablado antes con ellas—, pero mi mente ya no estaba en el regalo. Y aunque creo recordar que Alan y yo nunca habíamos hablado de ballenas, supe que estaba ante la sorpresa perfecta. Le iba a encantar... y a mí también.

Por la tarde le pedí a mi casero que confirmase nuestra presencia en la excursión y el bueno de Balbino, que se desvivía porque nuestra estancia fuese lo más confortable posible, me confirmó que Rigo, además de excelente persona, era el mejor guía de ballenas. «No sé si habla con ellas, pero no hay nadie como él para encontrarlas», comentó.

Luego preparé la cena y esperé el regreso de Alan, y por la noche, abrazada a él, rememoré lo que había sido mi vida hasta entonces, un continuo ir y venir de emociones y cambios: recordé nuestro noviazgo, mi infancia en Jacksonville, a papá subido a la grúa y a mamá preparándome mi postre preferido... añoranzas que, en aquella oscuridad, en esa nueva casa exenta de afectos, me hizo sentir pena. No supe bien por qué, pero de repente me entristecí y me puse a llorar aprovechando que Alan ya dormía; sentí que así me desataba la angustia. Me pregunté si sería por la distancia, por ese inmenso océano lleno de ballenas que me separaba físicamente de mis recuerdos, o quizás por el peso de mis futuras responsabilidades como madre. A veces, las lágrimas aparecen e incluso les damos la bienvenida, como si ese mar donde navegan tus ojos fuese un remanso de tranquilidad.

Permanecí así unos minutos, notando la humedad en mis mejillas y con el final del abrazo Alan se dio la vuelta. Antes de rendirme al sueño tuve un último pensamiento: Rigo. Me pareció obsceno meterlo en mis sábanas, pero había llegado sin avisar, igual que en la barbería. Más que la excursión, la ilusión momentánea que sentí fue porque al día siguiente volvería a verlo. No me estoy enamorando, me repetía. Solo son los efectos de esa mirada que nadie ha posado jamás en mí, ni siquiera Alan.

Admito que prolongué más de lo debido el pensamiento, pero es que cuando un encantador de ballenas se cruza en tu camino, o eres una experta navegante o corres el riesgo, como era mi caso, de dejarte arrastrar por la tormenta. Enseguida lo alejé de mi mente y puse un beso en el hombro de Alan. Luego me fui hacia el sueño y algo me dijo que pronto iba a necesitar un salvavidas para no naufragar en mi destino, cosas del cansancio y de la noche, pensé. Y así me dormí.

6

Lo que jamás hubiera imaginado es que me subiría a una ballena para hacer una foto. Además, estaba rodeada de cuerdas y tenía un arpón en la mano.

Pero lo mejor de todo era que ocupaba el mismo lugar que el actor Gregory Peck —uno de mis ídolos de Hollywood—, quien en las Navidades de 1954 permaneció un tiempo en Canarias para rodar Moby Dick. Aquella mastodóntica recreación de hierro, madera y caucho formaba parte de una exposición que conmemoraba el octavo aniversario de la película. Encaramado también a lomos del cetáceo, Alan lucía un sombrero de copa y un abrigo de grandes solapas simulando la estética del capitán Ahab, protagonista de la novela de Melville.

Esa mañana, tras la sorpresa inicial por el regalo, acudimos puntuales a la plaza del ayuntamiento y camino del puerto de Arrecife, Rigo nos fue explicando los pormenores de la excursión. Alan y yo viajábamos en la parte trasera de un Land Rover y en los asientos delanteros iban Rigo y Antonio, un pescador contratado como patrón de la embarcación. En medio de ambos había una maleta negra llena de cables que Rigo iba abriendo para mostrarnos el aparataje necesario para la escucha de ballenas.

—Es parecido a lo que ustedes hacen en el espacio —impuso su voz al motor—. Este micrófono puede bajar a más de treinta metros.

Alan lo observó, fijándose en el número de serie.

—¿Es de un submarino alemán?

—¡Touché!

—¿Un sónar?

—Buena vista, amigo. —Los ojos de Rigo sonrieron por el retrovisor—. Pertenecía al sistema de comunicaciones de un U-Boot 167 que se hundió en la Segunda Guerra Mundial cerca de Maspalomas. Cuando consiguieron reflotarlo lo desguazaron y luego lo vendieron por partes. También su hidrófono.

—¿Y lo utiliza para las ballenas? —Alan no acababa de creérselo—. Rastrear barcos no es lo mismo que grabar sonidos de animales.

—Bueno... Tienen la misma frecuencia.

Alan volvió a mirar el equipo.

—Aun así, los alemanes son muy celosos de sus cosas. —Le sorprendía que el material de un submarino estuviese al alcance de cualquiera, «mismamente de un guía turístico», leí en su mente. También noté en la mirada del guía que el comentario no había pasado desapercibido.

—Los alemanes son buena gente. —Sonrió Rigo—. Figúrese, a mí me aguantaron veinte años.

El mal estado de la carretera no daba pie a muchas conversaciones. Metidos como íbamos en el habitáculo trasero llenamos de algún que otro comentario los kilómetros que restaban hasta Arrecife, mientras el árido paisaje discurría salpicado de casas blancas. Con el motor como aliado, le conté a Alan cómo había encontrado su regalo, despojando por supuesto mi relato de cualquier tinte afectivo, y al mismo tiempo quería pensar que todo lo que había ocurrido el día anterior estaba olvidado. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada y la confianza ganaba terreno —lo habitual con los guías turísticos—, no pude evitar una querencia amable, una mezcla de agradecimiento y afecto hacia nuestro anfitrión, el Gastabatas, y eso empezó a inquietarme.

Al llegar a Arrecife, Rigo se ofreció a invitarnos a un «pisco de ron».

—Yo solo tomo café —aclaró mientras abría la puerta de la taberna—, pero ustedes deberían probarlo.

Yo decliné amablemente la oferta y Alan se bebió de un trago aquella minúscula medida de destilado, poco más que un tapón, que en realidad era aguardiente de caña. Minutos después, camino de la barca, visitamos la exposición sobre Moby Dick: una espectacular réplica de la ballena que reposaba sobre los raíles de una grada; triste final para la protagonista de la película más taquillera en Estados Unidos en el año de su estreno. Con la cola amputada y su piel de caucho agrietada, Moby Dick corrió la misma suerte que el capitán Ahab, nos dijo el guía de la exposición, detallándonos que el cetáceo había sido fabricado sobre una barcaza para tener mayor flotabilidad y poder navegar tirado por un remolcador. Así fue como simularon las emergidas e inmersiones que se aprecian en la secuencia final contra los arponeros.

Recuerdo que cuando Alan y yo vimos la película en el autocine Ribault de Jacksonville apenas le prestamos atención. De aquellas, aún no vivíamos juntos, y al igual que muchas parejas, nuestro automóvil era uno de los cientos de vehículos que llenaban la esplanada del teatro al aire libre en Soutel Drive. Sin entrar en detalles, diré que solo me acuerdo de la escena final, en la que el capitán Ahab intenta dar muerte a la ballena y acaba enganchado en las cuerdas, ahogándose irremisiblemente en su empeño. El realismo de la secuencia (y otros motivos) hizo que yo no reparase en la artificiosidad del animal, aunque sí recuerdo comentarle a Alan que se habían equivocado con la caracterización de Gregory Peck: «Se parece a Lincoln», afirmé poniéndole un beso en los labios. Y luego añadí: «¿Te imaginas al presidente de los Estados Unidos atado a una ballena en medio del océano?». Y él respondió: «Me imagino a cualquiera menos a Kennedy», tras lo cual el capitán Ahab se hundió y nosotros también, hasta mediada la siguiente película, momento en el que decidimos regresar a casa.

No pude evitar pensar en aquello mientras Alan me fotografiaba a lomos de la fenomenal réplica. Al terminar, nos despedimos del guía, embarcamos y salimos rumbo a la bocana del puerto.

Entonces Alan preguntó:

—¿Esta afición suya por las ballenas le viene por Moby Dick?

Rigo, que ocupaba la parte central de la embarcación, movió la cabeza.

—Más bien fue un acto de rebeldía contra el obispo de Gran Canaria.

—¿No le gustan las ballenas?

—Eso parece —asintió—: cuando el director John Huston llegó aquí para rodar la película el obispo se enfrentó a él. Dijo que los yanquis traían aires de superioridad, como si fueran colonos del Oeste, y los amenazó con que Dios actuaría en legítima defensa si lo provocaban. —A una indicación suya, Antonio aceleró el motor de la fueraborda. La brisa cobró fuerza y mi cabello empezó a despeinarse—. Supongo que al obispo se le hincharon las narices al ver tanta modernidad en la isla, y como Hollywood no es el Vaticano y tonterías admite las justas, casi se va todo al garete por culpa de ese desplante. Menos mal que Huston era ateo.

—Pues vaya con el cura...

—Sí, y lo mismo hizo con Gilda. —Rigo voceó para hacerse oír—: Prohibió a sus fieles verla bajo amenaza de pecado mortal.

—¡Viva Rita Hayworth! —solté levantando los brazos, al tiempo que simulaba quitarme unos guantes.

Todos nos reímos y Rigo se abrochó el abrigo mientras preparaba el equipo:

—Conseguir este hidrófono fue lo mejor que me pudo pasar. —Señaló la maleta—. Al terminar el rodaje, todo lo relacionado con las ballenas era un buen negocio, y eso coincidió con la noticia de que en Algeciras habían capturado un ejemplar enorme. Sin embargo, no se les ocurrió nada mejor que exhibirlo en las ferias, y claro, a las pocas semanas tuvieron que suspender la gira por la pestilencia del animal al pudrirse. —Se tomó un instante para secarse de la cara las salpicaduras que lanzaba la proa de la embarcación—. Aquello no estuvo bien, no, señor; pobre animal... Me dolió más que todas las tonterías del obispo juntas, y aunque suene raro, así fue como tomé conciencia de las ballenas.

Alan me miró.

—Este es un romántico de las causas perdidas.

Mi vista se fue hacia Rigo, quien en ese instante oteaba la lejanía. El viento comenzaba a soplar con fuerza al dejar el abrigo de la costa frente a los acantilados.

Alan repitió la frase en voz alta.

—¡Digo que es usted un romántico de las causas perdidas!