Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

LA GUERRA DE TROYA FUE SIEMPRE LA GUERRA DE LAS MUJERES. Helena y su inigualable belleza, que resultó ser solo un hueso que los perros rabiosos se disputan; Casandra, cuyas profecías nadie atiende a menos que un varón las enuncie; la obcecada Amina, con la mirada fija en las ruinas, decidida a vengar la muerte de su rey; Hécuba aullando de dolor en la silenciosa orilla, como si sus gritos pudieran alcanzar los pasillos del Hades y despertar a los muertos; y Briseida, que lleva en su vientre al hijo del héroe caído... ¡Ay, las mujeres de Troya, atrapadas de nuevo en la ciega lucha de los hombres! Una mirada magistral desde la perspectiva de las no combatientes; una novela memorable y poderosa sobre el más grande de los mitos griegos por la autora de El silencio de las mujeres. Troya ha caído. Los griegos han ganado su amarga guerra. Ahora solo necesitan un buen viento para levantar velas y regresar victoriosos a casa. Pero los vengativos dioses mantienen el mar en contra, por lo que los guerreros permanecen en el limbo, acampados a la sombra de la ciudad que destruyeron, acompañados por las mujeres que raptaron. «En la Ilíada, esa oda a la destrucción causada por la agresión masculina, las mujeres son el objeto a través del cual los hombres luchan entre sí para afirmar su estatus. Las diosas siempre tienen algo que decir, pero las mortales suelen permanecer en silencio y si hablan es solo para lamentarse: por la caída de Troya, por sus hijos, padres y esposos muertos, y por su propia libertad, tomada a la fuerza tanto por los vencedores como por los vencidos». The Guardian

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: febrero de 2022

Título original: The women of Troy

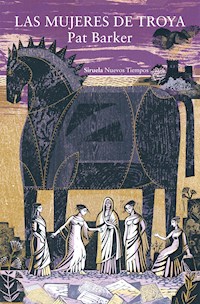

En cubierta: ilustración de © Sarah Young

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Pat Barker, 2021

© De la traducción, Victoria León

© Ediciones Siruela, S. A., 2022

978-84-19207-21-0

Para Jack, Maggie y Mr. Hobbes,

y en memoria de Ben

1

En las entrañas del caballo: calor, oscuridad, sudor y miedo. Parecen aceitunas en un tarro a rebosar. Él odia ese contacto con los otros cuerpos. Lo ha odiado siempre. Incluso la carne humana limpia y perfumada le da ganas de vomitar —y estos hombres apestan—. Sería mejor que se quedaran quietos; pero no. Todos se mueven. Cambian de postura continuamente intentando ganar un poco más de espacio para sus hombros, entrelazándose y retorciéndose como gusanos en una mierda de caballo.

Gusanos.

La palabra lo hace remontarse atrás, muy atrás en el tiempo hasta la casa de su abuelo. De niño —lo que algunos piensan que todavía es—, solía bajar a las caballerizas todas las mañanas, corriendo por el camino que había entre los altos setos, respirando el denso aire mientras las ramas desnudas resplandecían bajo la luz rojiza. Al doblar la curva, veía al pobre viejo Rufo de pie junto a la valla del primer potrero —casi se diría, más bien, apoyándose en ella—. Había aprendido a montar con Rufo; igual que casi todos, porque Rufo era un caballo extraordinariamente tranquilo. Bromeaban con que, si te empezabas a caer, él extendía una pezuña y te empujaba hacia atrás para impedirlo. Todos sus recuerdos de cuando aprendía a montar eran felices; él saltaba la valla e iba a darle un buen rascado a Rufo en todos los sitios a los que él no llegaba, y luego le soplaba en los ollares, y el aliento de ambos se mezclaba produciendo un cálido sonido de aspiración. El sonido de la seguridad.

Dios, cuánto quería a aquel caballo —más que a su madre, incluso más que a su niñera, de la que lo habían apartado en cuanto cumplió los siete años—. Rufo. Hasta el nombre había creado un vínculo: Rufoy Pirro. Ambos significan «rojo»—, y allí estaban los dos, con su pelo espectacularmente rojo, aunque la verdad es que, en el caso de Rufo, su color era más castaño que caoba. Cuando era un caballo joven, su pelaje resplandecía como los primeros castaños del otoño, pero por supuesto ya era viejo. Y estaba enfermo. El último invierno un mozo de cuadra había dicho: «Se le empiezan a ver las costillas». Y desde entonces todos los meses había ido perdiendo peso, los huesos de la pelvis se le habían ido marcando cada vez más y los hombros se le habían vuelto puntas afiladas —empezaba a parecer un esqueleto—. Ni siquiera la abundante hierba del verano había podido hacerlo engordar. Cierto día, al ver a un mozo de cuadra recogiendo un montón de excrementos sueltos con una pala, Pirro había preguntado:

—¿Qué es eso?

—Gusanos —le respondió el hombre—. Se están comiendo a la pobre criatura.

Gusanos.

Y esa sola palabra lo devuelve al infierno.

Al principio tenían permitidas las velas de junco, si bien con la severa advertencia de que estas debían apagarse en cuanto el caballo se empezara a mover. Eran luces débiles y parpadeantes, pero sin ellas se habrían ahogado en la avalancha de oscuridad y miedo. Sí, miedo. Lo negaría si pudiera, pero ahí está, sin ninguna duda, en la sequedad de la boca y en la descomposición del vientre. Intenta rezar, pero ningún dios oye; así que cierra los ojos y piensa: «padre». La palabra resulta incómoda, como una espada nueva cuando los dedos aún no se han hecho a su empuñadura. ¿Había visto a su padre alguna vez? Si fue así, habría tenido que ser cuando era muy pequeño, demasiado como para recordar el encuentro más importante de su vida. Lo intenta con «Aquiles» en su lugar —y la verdad es que resulta más fácil, más cómodo, llamarlo por el mismo nombre que utilizaría cualquier otro en el ejército—.

Observa la fila de hombres frente a él y ve sus rostros iluminados desde abajo, mientras pequeñas llamas bailan en sus ojos. Esos hombres lucharon junto a su padre. Allí está Odiseo: moreno, enjuto, con aspecto de hurón, fue el arquitecto de todo el plan. Él ideó el caballo, supervisó su construcción, capturó y torturó a un príncipe troyano para obtener detalles de las defensas de la ciudad —y finalmente urdió la historia que suponía que iba a abrirles sus puertas—. Si fallaba, todos los líderes del ejército griego morirían en una sola noche. ¿Cómo se soporta esa responsabilidad? Y, sin embargo, Odiseo no parece preocupado en absoluto. Sin proponérselo, Pirro llama su atención y Odiseo sonríe. Oh, sí, sonríe; parece amistoso, pero ¿qué estará pensando en realidad? ¿Querría que Aquiles estuviera aquí en lugar del mocoso inútil de su hijo? En fin, si es así, tiene razón; Aquiles debería estar aquí. Él no habría tenido miedo.

Al seguir recorriendo la fila, ve a Alcimo y a Automedonte, sentados el uno junto al otro; en otro tiempo los ayudantes de Aquiles, y ahora los suyos. Aunque eso tampoco es exactamente así. Ellos tienen el control —protegen a un comandante inexperto, disimulan sus errores, lo hacen quedar bien en todo momento a ojos de los hombres—. Pero hoy, esta noche, todo eso va a cambiar. Después de esta noche mirará a los ojos de los hombres que lucharon junto a Aquiles y no verá más que respeto, respeto hacia lo que él logró en Troya. Y claro que él no iría presumiendo de ello; ni siquiera lo mencionaría. No, porque no le haría falta: todo el mundo lo sabría; siempre es así. Ve que los hombres se quedan mirándolo algunas veces, dudando de él. Pero eso no volverá a pasar después de esta noche... Esta noche él...

Dios, qué ganas de cagar. Se sienta más derecho, intentando ignorar el retortijón en las tripas. Cuando treparon al caballo, hubo muchas bromas sobre dónde iban a poner los cubos de letrina. «En el culo», había dicho Odiseo. «¿Dónde iba a ser?». Aquello arrancó carcajadas a costa de los que iban sentados detrás. Nadie ha usado los cubos todavía y por nada del mundo quiere ser el primero. Los ve a todos tapándose la nariz y moviendo el aire con las manos. Esto no es justo; esto no es justo. Debería estar pensando en cosas importantes; la guerra que termina esta noche con fulgores de gloria —para él—. Se ha entrenado para esto durante años; desde que tuvo edad para levantar una espada. Incluso antes de eso, cuando tenía cinco o seis años, ya luchaba con palos afilados y siempre andaba aporreando a su niñera mientras ella trataba de calmarlo. Y ahora iba a ocurrir, por fin había llegado el momento, y lo único que podía pensar era: «¿Y si me cago?».

El retortijón parecía estar aliviándose un poco. Tal vez se le pasara.

Fuera todo se había quedado muy tranquilo. Durante días se había oído el ruido de la carga de los barcos, los cantos de los hombres, los tambores que sonaban, las bramaderas que rugían, los himnos de los sacerdotes, y todo lo más estruendosamente posible, pues la intención era que lo oyesen los troyanos. Tenían que creer que los griegos se iban de verdad. No podía quedar nada en el interior de las cabañas, pues lo primero que harían sería enviar partidas de reconocimiento a la playa para comprobar que verdaderamente habían abandonado el campamento. No bastaba con mover los hombres y las armas. Mujeres, caballos, muebles, ganado... Todo tenía que desaparecer.

Dentro del caballo crece ahora un murmullo de inquietud. No les gusta ese silencio; los hace sentirse abandonados. Retorciéndose en el banco, Pirro intenta asomarse por una ranura entre dos tablas, pero no ve una mierda. «¿Qué cojones está pasando?», pregunta alguien. «Nos os preocupéis», dice Odiseo. «Volverán». Y solo unos minutos después oyen unos pasos que se dirigen hacia ellos por la playa seguidos de un grito: «¿Todo bien ahí dentro?». Se oye un murmullo a modo de respuesta. Luego, tras lo que parecen horas, aunque probablemente solo son unos minutos, el caballo da un tirón hacia adelante. Odiseo levanta la mano y una a una las luces se apagan.

Pirro cierra los ojos e imagina las espaldas sudorosas de los hombres que se inclinan para tirar del monstruo por la tierra rugosa hasta Troya. Tienen rodillos para ayudarse, pero aun así les lleva mucho tiempo —la tierra está llena de los hoyos y grietas que han dejado diez largos años de guerra—. Saben que se están acercando cuando los sacerdotes empiezan a cantar un himno en honor de Atenea, guardiana de ciudades. ¿Guardiana de ciudades? ¿En serio? Esperemos que no esté guardando esta puta ciudad. Por fin las sacudidas terminan y los hombres que van dentro del caballo se miran unos a otros; sus rostros apenas una mancha pálida bajo la débil luz. ¿Ya está? ¿Ya han llegado? Otro himno a Atenea, y luego, después de tres gritos finales de alabanza a la diosa, los hombres que han arrastrado el caballo hasta las puertas de Troya se marchan.

Sus voces, que aún entonan himnos y oraciones, se diluyen en el silencio. Alguien susurra: «¿Y ahora qué?». Y Odiseo responde: «Esperamos».

Un pellejo de cabra lleno de vino aguado pasa de mano en mano, aunque no se atreven más que a mojarse los labios. Los cubos ya están llenos por encima de los dos tercios de su capacidad y, como dice Odiseo, un caballo de madera que empiece a mear podría levantar sospechas. Hace calor aquí; el lugar apesta a resina de los troncos de pino recién cortados —y algo muy extraño ha empezado a ocurrir, porque puede saborear la resina y oler el calor—. Le quema el interior de las fosas nasales. Y no es el único que lo pasa mal. A Macaón le caen los chorros de sudor; él soporta mucho más peso que los hombres más jóvenes, que están tan flacos como los perros salvajes que ahora andarán olisqueando las puertas de las cabañas vacías y preguntándose a dónde se habrá ido la gente. Pirro intenta imaginar el campamento desierto: el salón al que entró por primera vez una semana después de la muerte de su padre para sentarse en la silla de Aquiles, descansar las manos sobre las cabezas de león de montaña talladas, enroscar los dedos sobre sus bocas abiertas igual que había hecho Aquiles una noche tras otra, y sentirse durante todo el tiempo como un impostor, un chiquillo al que han dejado acostarse más tarde. Si hubiera bajado la vista, habría visto sus piernas colgando a dos palmos del suelo.

A la mañana siguiente podía estar muerto, pero no tenía sentido pensar así: el último día de un hombre llega cuando tiene que llegar y no hay nada que se pueda hacer para retrasarlo. Mira a un lado y a otro y ve su propia tensión reflejada en todos los rostros. Incluso Odiseo ha empezado a morderse la uña del pulgar. Los troyanos tienen que saber ya que los barcos han zarpado y que los griegos han abandonado el campamento, pero ¿se lo creerán? Príamo ha gobernado Troya durante cincuenta años; es un zorro demasiado viejo como para tragarse un truco como este. El caballo es una trampa, una trampa brillante, sí, pero ¿quiénes van dentro?

Odiseo levanta la cabeza y escucha, y un segundo después todos lo oyen: un murmullo de voces troyanas, curiosas, nerviosas. ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí? ¿De verdad los griegos se han ido y han vuelto a sus hogares dejando este regalo extraordinario? «Extraordinariamente inútil», dice alguien. «¿Cómo puedes decir que es inútil si no sabes para qué sirve?». «No sabemos para qué sirve, pero sí sabemos una cosa: no hay que fiarse de los putos griegos». Se oyó un rugido de aprobación. «Además, ¿cómo sabemos que está vacío? ¿Cómo sabemos que no hay nadie dentro?». Las voces bordean ya el límite entre la sospecha y el pánico. «Prendámosle fuego». «Eso es, vamos a quemar esta mierda. Así sí que sabremos si hay alguien dentro». La idea tiene éxito y pronto todos corean: «¡A quemarlo! ¡A quemarlo! ¡A quemarlo!». Pirro mira a su alrededor y ve dibujado en todos los rostros el miedo; no, más que miedo: terror. Son hombres valientes, lo más selecto del ejército griego, pero el hombre que diga que no teme al fuego es un mentiroso o un estúpido.

¡A quemarlo! ¡A quemarlo! ¡A quemarlo!

Una caja de madera atestada de hombres —arderá como una pira funeraria embadurnada de manteca de cerdo—. ¿Y qué harán los troyanos cuando oigan los gritos? ¿Correrán en busca de cubos de agua? Y una mierda. Se quedarán allí mismo riéndose de nosotros. El ejército volverá solo para encontrarse tablones negros y cadáveres achicharrados con los puños cerrados en la postura pugilística típica de los que han muerto a causa del fuego. Y allí arriba, en la muralla, los troyanos estarán esperándolos. Él no es un cobarde; de verdad no lo es; subió a ese maldito caballo dispuesto a morir; pero le jode pensar que va a morir como un cerdo asado en un espetón. Mejor salir de una vez y luchar...

Está a medio camino de ponerse de pie cuando una punta de lanza aparece entre las cabezas de dos de los hombres que tiene sentados enfrente. Ve que sus rostros se quedan blancos de la impresión. Inmediatamente, todo el mundo se dirige hacia el fondo de las tripas del caballo, tan lejos de los costados como pueden. Fuera, una mujer está gritando a pleno pulmón: «¡Es una trampa! ¿No veis que es una trampa?». Y a continuación se oye otra voz, esta vez de un hombre, anciano pero no débil, que transmite gran autoridad. Solo puede ser Príamo. «Casandra», dice. «Vuelve a tu casa ya. Vuelve a tu casa».

Dentro del caballo, los hombres empiezan a dirigir miradas acusadoras a Odiseo, de quien ha sido el plan, pero este se limita a encogerse de hombros y a mostrar las palmas de las manos.

Fuera se oye un nuevo griterío. Los vigías han descubierto a alguien merodeando por las puertas de la ciudad, y ahora lo llevan a rastras ante Príamo y lo obligan a arrodillarse. Y entonces, al fin, tras mucho esperar, Sinón empieza a hablar, con voz insegura al principio, pero que va fortaleciéndose a medida que se lanza de lleno a contar su historia. Pirro mira a Odiseo y ve sus labios moverse al unísono con las palabras de Sinón. Ha estado preparándolo durante tres semanas, paseando ambos arriba y abajo por la arena durante horas, repasando la historia una y otra vez e intentando prever todas las preguntas que los troyanos podrían hacerle.

Cada detalle es de lo más convincente; cómo los griegos creen que los dioses los han abandonado —y en especial Atenea, a la que han ofendido gravemente—. El caballo es una ofrenda y debe ser llevada a su templo de inmediato. Pero la cuestión no está en los detalles. En realidad todo depende de cómo Odiseo ha sabido leer el carácter de Príamo. De niño, cuando no contaba más de siete años, a Príamo lo habían capturado en una guerra para pedir su rescate. Solo y sin amigos, obligado a vivir en una tierra extranjera, se volvió a los dioses en busca de consuelo, y en especial a Zeus Xenio, el dios de la hospitalidad hacia los extranjeros. Bajo el reinado de Príamo, Troya siempre se había mostrado dispuesta a acoger a aquellos que habían perdido el favor de sus propios compatriotas. La historia de Odiseo está pensada para que cada detalle aproveche la fe de Príamo y la convierta en debilidad. Y, si el plan no funciona, desde luego no será por culpa de Sinón, que lo pone todo de su parte y eleva a los cielos un lamento conmovedor para decir: «Por favor, por favor, apiadaos de mí. No puedo volver con los míos. Me matarán si vuelvo».

«Dejadlo ir», dice Príamo, que a continuación, dirigiéndose obviamente a Sinón, añade: «Bienvenido a Troya».

No mucho después, se oye un ruido de cuerdas que echan el lazo al cuello del caballo, y este empieza a moverse. Solo unos metros más adelante se nota la sacudida de un alto; permanecen allí clavados durante varios minutos agónicos, y luego emprenden la marcha a trompicones de nuevo. Pirro se asoma a través de una ranura entre las tablas —siente el aire de la noche inesperadamente fresco en los párpados—, y lo único que ve es un muro de piedra. Pero eso le basta para saber que van a cruzar las puertas Esceas para entrar en Troya. Se miran unos a otros con los ojos abiertos de par en par. Silenciosos. Fuera, los troyanos —hombres, mujeres y niños— cantan himnos en honor de Atenea, guardiana de las ciudades, mientras tiran del caballo hacia dentro. Se oye el parloteo nervioso de los chiquillos que «ayudan» a sus padres a tirar de las cuerdas.

Entretanto, algo raro le está pasando a Pirro. Quizá sea solo la sed, o el calor, que es peor que nunca, pero le parece estar viendo el caballo desde fuera. Ve su cabeza al nivel de los tejados de los palacios y templos mientras lo arrastran lentamente por las calles. La sensación es extraña: estar encerrado a cal y canto en la oscuridad y, sin embargo, poder ver las amplias calles y plazas y la muchedumbre de troyanos enfervorecidos que se apiñan a los pies del caballo. No cabe un alfiler. Son como hormigas que hubieran descubierto la crisálida de un insecto lo bastante grande como para alimentar a sus vástagos durante semanas y lo arrastraran triunfalmente hasta su agujero sin darse cuenta de que, cuando la pupa dura y brillante se abra, supondrá la muerte de todas.

Por fin terminan las sacudidas y balanceos. A estas alturas todos dentro del caballo están mareados. Más plegarias, más himnos; los troyanos abarrotan el templo de Atenea para dar las gracias a la diosa por la victoria. Y entonces empiezan las celebraciones: cantan, bailan, beben y beben. Los soldados griegos escuchan y esperan. Pirro intenta encontrar espacio para extender las piernas; tiene un calambre en la pantorrilla derecha a causa de la deshidratación y de llevar demasiado tiempo sentado en la misma postura encogida. La oscuridad ahora es más profunda, pues no hay luna que arroje algo de luz a través de las ranuras en los costados del caballo —se eligió una noche sin luna para el ataque—. De vez en cuando, un puñado de juerguistas borrachos pasa tambaleándose y sus antorchas encendidas proyectan manchas de tigre sobre los rostros de los hombres que esperan dentro. La luz arranca destellos en los cascos, las corazas y las hojas de sus espadas desenvainadas. Siguen esperando. A lo lejos, en la oscuridad, los negros y picudos barcos de la flota griega, que regresan, estarán dejando blancos surcos en el gris agitado del mar. Imagina los barcos entrando en la bahía con las velas plegadas mientras los remeros hacen su trabajo, y luego el chirrido de las quillas en los guijarros al tocar tierra con violencia.

Poco a poco, las canciones y los gritos se van desvaneciendo; los últimos borrachos han vuelto dando tumbos a sus casas o han acabado en alguna cuneta. ¿Y la guardia de Príamo? ¿Es probable que se haya mantenido sobria ahora que la guerra ha terminado y cree que han vencido y ya no queda nadie a quien combatir?

Al fin, a una señal de Odiseo, cuatro guerreros de los que van al fondo quitan dos tablones de los costados. El aire fresco de la noche entra de golpe; Pirro siente un hormigueo en la piel al tiempo que el sudor se evapora. Y entonces, uno a uno, en un torrente ordenado, los hombres empiezan a bajar por las escalas de cuerda y a formar un círculo al llegar al suelo. Hay algunos empujones delante porque todos los hombres se disputan el honor de salir el primero. A él nada de eso le importa: es uno de los primeros, y eso le basta. En el instante en que sus pies tocan el suelo, siente que la sacudida le recorre toda la espina dorsal. Los hombres dan patadas intentando recuperar la circulación de la sangre porque en cualquier momento tendrán que salir corriendo. Toma una antorcha de un candelero del templo y bajo su resplandor de luz roja ve a los últimos soldados caer pesadamente a tierra. El caballo está cagando hombres. Cuando están todos fuera, se miran unos a otros con la misma expresión adormilada de quien se acaba de despertar en el rostro. Están dentro. Poco a poco, la comprensión del hecho los invade como una imparable oleada. Ahora, en ese mismo instante, se encuentra allí donde su padre jamás pudo estar: en el interior de los muros de Troya. Ya no hay miedo. Todo se ha vuelto luz y claridad. Allí, en las tinieblas, están las puertas que han logrado que abran para dejar entrar al ejército. Pirro aprieta con fuerza la empuñadura de su espada y echa a correr.

2

Una hora después, se halla en las escalinatas del palacio en el fragor de la batalla. Tras arrebatar el hacha a un moribundo, empieza a abrirse camino con ella hasta sus puertas. La presión de los combatientes que empujan tras él le dificulta encontrar un buen golpe —les grita que retrocedan para dejarle espacio, pero tras cuatro o cinco intentos hay un hueco suficiente para pasar—, y después de eso es fácil, todo es fácil.Lanzándose a todo correr hacia el interior, siente la sangre de su padre palpitando en sus venas y estalla en gritos de triunfo.

A la entrada del salón del trono hay un sólido muro de guardias troyanos con los que los soldados griegos ya están forcejeando, pero él se desvía a la derecha en busca del pasadizo secreto que comunica los aposentos de Héctor —donde su viuda, Andrómaca, ahora vive a solas con su hijo— con las habitaciones privadas de Príamo. Esa es la información que Odiseo arrancó bajo tortura al príncipe que capturaron. Una puerta en la pared semioculta por una pantalla conduce a un pasillo apenas iluminado que desciende en una pendiente pronunciada —despide ese olor frío de los lugares mohosos que nadie usa—, y luego una escalera sube hasta la brillante luz de la sala del trono en la que Príamo se halla de pie frente al altar, inmóvil y expectante, como si toda su vida hubiera consistido en prepararse para ese momento. Están solos. Los sonidos de la lucha entre griegos y troyanos al otro lado del muro parecen extinguirse.

En silencio, se miran mutuamente. Príamo es viejo, tan asombrosamente viejo y frágil que casi no puede con el peso de la armadura. Pirro se aclara la garganta: un sonido extraño, como de disculpa, en medio de aquel vasto silencio. El tiempo parece haberse detenido y no sabe cómo volver a ponerlo en marcha. Se acerca a los escalones del altar y anuncia su nombre como es obligación antes de iniciar la lucha:

—Soy Pirro, hijo de Aquiles.

De una manera increíble, imperdonable, Príamo sonríe y mueve la cabeza. Furioso ahora, Pirro pone el pie sobre el primer escalón y ve a Príamo prepararse para atacar —aunque cuando el anciano al fin arroja su lanza esta no logra atravesar el escudo y solo se queda clavada en él un momento, temblando, antes de caer ruidosamente al suelo—. Pirro se echa a reír, y el sonido de sus propias carcajadas lo libera. Sube los escalones de un salto, agarra a Príamo del pelo, le empuja la cabeza hacia atrás para dejar expuesta la escuálida garganta y...

Y nada.

Se ha pasado la última la hora en un estado casi frenético, como si sus pies no tocaran la tierra y la fuerza le cayera del cielo, pero ahora, cuando más necesita esa furia, le parece que se la estuvieran arrebatando. Levanta el brazo, pero la espada pesa y pesa. Advirtiendo su debilidad, Príamo consigue liberarse e intenta huir, pero tropieza en los escalones y cae. Pirro lo atrapa de inmediato, volviendo a agarrar su melena plateada, y eso es, eso es, es el momento, ahora, pero los cabellos son inesperadamente suaves, casi como los de una mujer, y aquel pequeño, insignificante detalle es suficiente. Raja el cuello del anciano y falla —estúpido, estúpido—, es como un niño de diez años intentando matar su primer cerdo, dando puñaladas sin que ninguno de los cortes sea lo bastante profundo como para matar. Con sus cabellos blancos y su rostro pálido, a Príamo parece que no le quedara una sola gota de sangre dentro; pero galones y galones de sangre siguen resbalando y formando culebras en el suelo. Al fin agarra al vejestorio y le clava las rodillas en el pecho esquelético; pero ni siquiera entonces lo consigue. Desesperado, grita:

—¡Aquiles! ¡Padre!

E, increíblemente, Príamo lo mira y sonríe:

—¿Hijo de Aquiles? —dice—. ¿Tú?No te pareces a él en nada.

Una niebla roja de furia le da fuerzas para un nuevo golpe. Directo al cuello esta vez, no falla. La sangre caliente de Príamo rebosa de su puño cerrado. Eso es. Ya está. Deja caer el cuerpo al suelo. En alguna parte, muy cerca, una mujer está gritando. Sorprendido, mira a su alrededor y ve a un grupo de mujeres, algunas con niños pequeños en los brazos, agachadas bajo el extremo más alejado del altar. Borracho de triunfo y alivio, corre hacia ellas con los brazos abiertos, les grita «¡bu!» en la cara y se ríe al verlas encogerse de miedo.

Pero una de las muchachas se pone de pie y le devuelve una mirada fija —tiene los ojos desorbitados y un rostro como de rana—. ¿Cómo se atreve a mirarlo? Por un momento, siente la tentación de golpearla, pero se contiene a tiempo. No hay gloria alguna en matar a una mujer y, además, está cansado, cansado como no ha estado jamás en toda su vida. El brazo derecho le cuelga del hombro tan muerto como una pala. La sangre de Príamo le tensa la piel con su nauseabundo olor a pescado y a hierro. Se queda mirando el cuerpo un momento y siente el impulso de darle una patada en el costado. Decide que Príamo no tendrá funeral. No habrá honores, ni ritos funerarios, ni dignidad en su muerte. Hará exactamente lo mismo que hizo su padre con Héctor, atará con correas los escuálidos tobillos del anciano a su carro y lo arrastrará de vuelta al campamento. Pero primero tiene que alejarse de aquellos gritos y llantos, por lo que, a ciegas, no sin dificultad franquea una puerta a su derecha.

Allí, a oscuras, se está fresco y tranquilo: los gritos de las mujeres se oyen más débiles ahora. Cuando sus ojos se acostumbran a la oscuridad, ve un perchero de túnicas ceremoniales y, junto a él, una silla con vestiduras sacerdotales colgadas del respaldo. Aquel debía de ser el vestidor de Príamo. Quedándose junto a la puerta, escucha, y siente que la habitación lo rehúye igual que las mujeres. Todo está en silencio, vacío. Pero, entonces, de repente, advierte un movimiento en el rincón más alejado. Hay alguien escondido entre las sombras, aunque solo puede distinguir una silueta. ¿Una mujer? No, por lo que ha podido entrever, está casi seguro de que se trata de un hombre. Apartando a un lado el perchero de túnicas, avanza hacia allí, y entonces casi se echa a reír a carcajadas de alegría y alivio, pues, justo delante de él, está Aquiles. Solo puede ser él: la brillante armadura, el cabello suelto —y es una señal, una señal de que al fin ha sido aceptado—. Avanza confiado, intentando penetrar con la vista en la oscuridad, y ve que Aquiles se le acerca cubierto de sangre; todo está rojo, desde el casco de plumas hasta sus pies calzados con sandalias. Tiene rojo incluso el pelo; ni anaranjado ni color zanahoria, no, rojo como la sangre o como el fuego. En el último momento, cuando se encuentran cara a cara, extiende la mano y sus dedos pegajosos encuentran algo duro y frío.

Cerca ya, más cerca, casi lo bastante como para un beso:

—Padre —dice mientras su aliento nubla el brillante espejo de bronce—. Padre. —Y, de nuevo, con menos confianza esta vez—. ¿Padre?

3

Nos vamos.

Nos vamos.

¡Nos vamos a casa!

Tenía perdida la cuenta de las veces que había oído esa canción —si es que podía llamarse canción— en los últimos días. Los hombres erraban en grupo por el campamento —borrachos, con la mandíbula floja y la mirada perdida—, rugiendo aquellas palabras simples y repetitivas hasta que se quedaban roncos. La disciplina había desaparecido casi por completo. Por todo el campamento, los reyes tenían que luchar por recuperar el control sobre sus hombres.

Al cruzar el ágora una mañana, oí a Odiseo gritar:

—¡Si no cargáis ese barco de una puta vez, no iréis a ninguna parte!

Había salido de su salón y estaba en los escalones de la terraza frente a un grupo de veinte o treinta hombres. Era un indicio del estado de ánimo general que incluso allí, en su propio recinto, llevara una lanza. La mayor parte de los hombres que iban cantando comenzó a dispersarse, pero entonces se oyó una voz que gritó:

—¿Y qué pasa contigo, bastardo liante? Porque a ti no te veo doblar mucho el espinazo.

Era Tersites, por supuesto. ¿Quién, si no? No es que diera exactamente un paso adelante; sino más bien que el resto lo había dado hacia atrás. Odiseo fue hacia él de inmediato, levantando la lanza por encima de la cabeza. Utilizando el extremo romo, golpeó repetidamente a Tersites en los brazos y en los hombros y, cuando este yacía ya doblado y quejándose en el suelo, le descargó varios golpes más en las costillas antes de rematarlo con una patada en la ingle.

Agarrándose las pelotas, Tersites se revolcaba de un lado a otro mientras el resto de los hombres que se habían agolpado alrededor reían a carcajadas. Era un conocido metemierdas; un imbécil; si se estaba repartiendo algo, siempre se podía ver a Tersites al final de la cola. Quizá, indirectamente, obtuvieran por lo menos algún entretenimiento de sus desafíos a la autoridad, pero no sentían ni aprecio ni respeto por el individuo. Así que lo dejaron allí tirado y se fueron, puede que a cargar el barco, pero con mucha mayor seguridad en busca de más bebida, pues los pellejos de cabra que les colgaban de los hombros parecían vacíos. Solo habían dado unos pasos cuando empezaron a cantar otra vez, aunque con cada repetición la canción sonaba más fúnebre:

Nos vamos.

Nos vamos.

¡Nos vamos a casa!

¿La verdad? Nadie se iba a ir a casa. Nada se iba a ir a ninguna parte. Solo cuatro días antes habían estado a una hora de partir —algunos de los reyes, incluido Odiseo, ya habían embarcado—, pero el viento de repente cambió y empezó a soplar, casi con fuerza de temporal, en contra. Había que estar loco para abandonar el refugio de la bahía. «No hay que preocuparse», decía todo el mundo. «Pronto pasará». Pero no había pasado. Día tras día, una hora tras otra, aquel extraño viento seguía soplando, y allí estaban ellos, los victoriosos guerreros griegos, atrapados —y con ellos las mujeres cautivas troyanas, por supuesto—.

Pero volvamos a Tersites. Me incliné sobre él intentando que el hedor que le salía de la boca abierta no me hiciera retroceder. Me dolía pensar mal de un hombre que acababa de llamar a Odiseo «bastardo liante» a la cara, pero la verdad es que no había mucho que poder apreciar en Tersites. Pese a todo, allí estaba, herido, y yo iba de camino al hospital, así que le puse la mano debajo del brazo y lo ayudé a levantarse. Permaneció agachado por un momento, con las manos en las rodillas, antes de levantar lentamente la cabeza.

—Te conozco —dijo—. Briseida, ¿verdad? —Se secó la nariz sanguinolenta con el dorso de la mano—. La puta de Aquiles.

—La esposa de Alcimo.

—Sí, ¿pero qué hay de ese mocoso que llevas encima? ¿Qué piensa Alcimo de eso, eh? ¿Va a criar al bastardo de otro?

Le di la espalda, a sabiendas durante todo el tiempo, mientras me alejaba, de que Amina me seguía. ¿Sabía ella la historia de mi matrimonio? Bueno, si no la conocía antes, era evidente que ahora sí.

Un par de días antes de que lo mataran, Aquiles me entregó a Alcimo diciéndome que había jurado cuidar del hijo que yo estaba esperando. Yo no supe nada hasta la misma mañana en que todo ocurrió. Sacada a rastras de la cama de Aquiles —con una sábana manchada de semen sobre los hombros, con migas de pan en el pelo y ganas de vomitar y oliendo a sexo—, me casaron con Alcimo. Una boda extraña, aunque perfectamente legal, con un sacerdote que pronunció las plegarias y unió nuestras manos con el hilo escarlata. Y, para hacerle justicia, Alcimo había cumplido su palabra. Justo aquella mañana había insistido en que debía tener una mujer que me acompañara cada vez que saliera del recinto.

—No es seguro —había dicho—. Debes llevar a alguien contigo.

Aquella chica, Amina, había sido el resultado.

Formábamos una ridícula procesión, yo una respetable mujer casada cargada de velos, y Amina trotando unos pasos por detrás de mí. Todo absurdo, por supuesto. Lo que me protegía de las hordas de borrachos que deambulaban por el campamento no era la presencia de una adolescente, sino el brazo derecho de Alcimo, del mismo modo que antes, solo cinco meses atrás, había sido el brazo derecho de Aquiles. Lo único, lo únicoque importaba en el campamento era el poder —y eso significaba, en última instancia, el poder de matar—.

Normalmente me resultaba agradable pasear por la orilla, pero aquel día no. El viento se había convertido en una mano caliente y húmeda que hacía que el mar repeliera como diciendo: «No, allí no puedes ir». He dicho «húmeda», pero hasta el momento no había caído una gota de lluvia, y ello a pesar de que una nube con forma de yunque se alzaba en el cielo sobre la bahía y, de noche, se podían ver destellar los relámpagos en lo más profundo de ella. Todo sugería una tormenta a punto de desatarse, pero esta nunca llegaba. La luz, de un curioso marrón rojizo, teñía cada trozo expuesto de piel de bronce hasta que las manos y los rostros de los hombres parecían hechos del mismo metal duro e inflexible que sus espadas.

Por debajo de las celebraciones —la bebida, los banquetes y los bailes—, yo detectaba una corriente de inquietud. Aquel viento empezaba a hacer mella en los nervios de todos igual que un niño reticente que no quiere irse a dormir. Ni siquiera de noche, con todas las puertas cerradas y atrancadas, se podía escapar de él. Las ráfagas se insinuaban por cada rendija, levantando alfombras, apagando llamas, persiguiéndonos por los pasillos hasta el dormitorio e incluso en nuestros sueños. En mitad de la noche, te encontrabas insomne mirando al techo, mientras todas las preguntas que habías conseguido ignorar durante el día se reunían en torno a tu cama.

¿Qué piensa Alcimo de eso, eh? ¿Va a criar al bastardo de otro?

Mi embarazo ya era público a esas alturas. El cambio parecía haberse producido imperceptiblemente, como el adelanto del anochecer. No vemos ninguna diferencia entre una tarde y la que sigue hasta que, de repente, notamos el frío en el aire y ya es otoño. La actitud de la gente hacia mí había ido cambiando a medida que me crecía la barriga, lo que por otra parte a mí me hacía más difícil lidiar con mis propios sentimientos hacia el niño no nacido. El hijo de Aquiles. El hijo de Aquiles según los mirmidones, que, al parecer, podían ver dentro de mi vientre. A veces tenía la sensación de que lo que llevaba dentro de mí no era un niño, sino al propio Aquiles miniaturizado, reducido al tamaño de un homúnculo, pero aun así identificable como Aquiles, y armado hasta los dientes.

Cuando nos acercábamos a la cerca del recinto de Agamenón, bajé la vista y deliberadamente seguí los movimientos de mis pies —dentro, fuera, dentro, fuera— al aparecer y desaparecer bajo el dobladillo de mi túnica. Lo había pasado tan mal en aquel lugar que siempre me aterraba volver, pero me recordé a mí misma que la ignominia de ser una esclava en las cabañas de Agamenón y en la cama de Agamenón pertenecía al pasado. Era una mujer libre; así que, al cruzar la cerca, levanté la cabeza y miré a mi alrededor.

Estábamos en la plaza principal del recinto. Cuando vivía allí, era el lugar donde se reunían los hombres antes de ir a la guerra; ahora lo ocupaba una carpa hospital trasladada hasta allí desde su lugar originario y expuesto en la playa. En su nueva ubicación, parecía aún más cochambrosa; la lona estaba cubierta de manchas verdes y apestaba a causa del largo tiempo que había pasado en la bodega de un barco. Era una de las carpas en las que los griegos habían vivido durante los primeros meses de la guerra, cuando habían sido lo bastante arrogantes como para creer que Troya caería derrotada fácilmente. Tras su primer invierno miserable bajo las lonas, talaron todo un bosque para construir sus cabañas.

Me agaché bajo el faldón abierto de la carpa, deteniéndome un momento para que mis ojos se acostumbraran a la verde penumbra. Pensaba que ya había oído todos los sonidos que el viento podía hacer, pero los aleteos y bramidos de la lona eran nuevos. Los olores, sin embargo, eran los mismos; la sangre rancia de un cesto lleno de vendajes usados y el olor penetrante de las hierbas curativas: el tomillo, el romero, la lavanda y el laurel. Cuando yo trabajaba allí, la carpa estaba tan abarrotada que había que pasar por encima de un paciente para llegar hasta el otro. Ahora se hallaba prácticamente vacía: solo dos filas de cinco o seis camas de cuero de buey con sus ocupantes en su mayor parte dormidos, excepto dos que, en el extremo más alejado, estaban jugando a los dados. Debían de ser hombres heridos durante el asalto final a Troya. Ninguno de ellos parecía tener lesiones graves salvo uno que en la fila delantera daba la impresión de estar bastante mal. Me preguntaba por qué me molestaba siquiera en evaluarlos; ya no era asunto mío.

Ritsa estaba junto a la mesa de trabajo que había al final de la carpa, limpiándose las manos en el basto delantal de arpillera que llevaba atado a la cintura. Sonrió al ver que me acercaba, pero me di cuenta de que no corrió hacia mí como solía.

—Pero, bueno —dijo cuando llegué hasta ella—, mírate.

Me pregunté qué habría en mí diferente. ¿Mi embarazo, que desde luego empezaba a mostrarse, o los ricos bordados de mi túnica? Pero ninguna de las dos cosas eran precisamente nuevas. Entonces comprendí que debía de estar refiriéndose a Amina, que iba detrás manteniéndose a unos pasos de mí.

—¿Quién es esta? ¿Tu sirvienta?

—No. —Era importante aclarar esto—. Es solo que Alcimo no quiere que vaya sola por el campamento.

—Lleva razón en eso. Nunca he visto tantos borrachos. Ven, siéntate...

Tomó una jarra de vino y sirvió tres copas. Tras un momento de duda y después de mirar hacia mí, Amina aceptó una. De una forma irritante se estaba comportando exactamente como una sirvienta.

Me senté en la larga mesa y me dirigí a Ritsa.

—¿Cómo estás?

—Cansada.

Lo parecía. La verdad es que tenía el rostro demacrado, y yo no entendía por qué, pues todos aquellos hombres, a excepción del herido en la cabeza de la fila delantera, tenían heridas leves.

—Estoy durmiendo en la cabaña de Casandra.

Eso lo explicaba todo. Recordé el estado frenético de Casandra mientras las mujeres troyanas esperaban a ser repartidas entre los reyes, cómo había tomado las antorchas y se había puesto a hacerlas girar sobre su cabeza mientras golpeaba el suelo con los pies y le gritaba a todo el mundo que fuera a bailar a su boda... Incluso había intentado levantar a rastras a su madre para obligarla a bailar también.

—¿Está mejor?

Ritsa hizo una mueca.

—Depende. Las mañanas no las pasa mal, pero las noches son un puto horror... Está obsesionada con el fuego. Es increíble cómo consigue poner las manos en el fuego, pero lo hace, y cada vez que lo hace yo lo paso lo mal, loreconozco. No sé cómo no ha quemado ya todo esto. No me atrevo a dormir; pero luego tengo que estar aquí trabajando todo el día. No es vida.

—Necesitas a alguien que te ayude.

—Bueno, hay una chica, pero casi no me sirve para nada. No puedo dejar a Casandra con ella.

—Yo puedo hacerle compañía mientras tú duermes un poco.

—No sé lo que diría Macaón de eso.

—Podemos preguntarle. Yo lo haré.

Ella movió la cabeza. Macaón era el médico jefe del ejército griego. Y también — más relevante— el propietario de Ritsa. Me di cuenta de que era reticente a que me acercara a él, así que tuve que desechar la idea.

—Buen vino —dije para llenar un silencio.

—¿Verdad que sí? No está mal.

Estaba sirviéndonos otra copa cuando una poderosa ráfaga de viento hinchó la lona de la tienda sobre nosotras. Alarmada, levanté la vista.

—¿No te preocupa? Yo tendría miedo de que se me cayera encima.

—Ojalá.

La miré, pero ella se limitó a encogerse de hombros y siguió moliendo hierbas. Por extraño que os parezca, le envidié la fresca sensación del mortero en la palma de la mano. Había pasado mucho tiempo desde que yo trabajaba junto a ella en aquella misma mesa, pero había sido mi época más feliz en el campamento. Aún podía identificar cada uno de los ingredientes que tenía alineados ante sí —todos ellos con efectos sedantes—. Mezclados con vino sin diluir, eran capaces de tumbar a un toro.

—¿Eso es para Casandra?

Ritsa miró a Amina y dijo a continuación:

—Es para Agamenón. Parece que le cuesta dormir.

—Ay, pobre.

Intercambiamos una sonrisa, y entonces ella señaló a Amina.

—Es callada.

—Agua mansa.

—¿Tú crees?

—No lo sé. Pero tienes razón: no es de muchas palabras.

—¿Y es tu sirvienta?

—No, es una de las chicas de Pirro. Supongo que salimos ganando las dos. Yo necesito a alguien que me acompañe y ella necesita salir.

Todo aquello era muy incómodo. Yo conocía a Ritsa desde niña. Por entonces, ella era alguien de cierto prestigio, una respetada sanadora y comadrona. Había sido la mejor amiga de mi madre y, tras su muerte, había hecho todo lo que pudo por cuidar de mí. Años después, cuando Aquiles saqueó e incendió nuestra ciudad, nos llevaron a las dos juntas como esclavas a aquel campamento. Su ayuda había sido inmensa para mí y para otras muchas mujeres. Pero ahora yo era una mujer libre, la esposa de Alcimo, mientras que Ritsa seguía siendo una esclava. Es muy fácil decir que los cambios de estatus o fortuna no deberían poner a prueba una amistad, aunque todos sabemos que lo hacen. Pero eso no iba a ocurrirle a esta amistad. Ya había perdido a tantas personas amadas que estaba decidida a no perder a Ritsa también.

Por eso, instintivamente, empecé a rememorar nuestra vida en Lirneso para acercarme a ella a través de nuestros recuerdos compartidos de un pasado más feliz, antes de que Aquiles lo destruyera todo, antes de que oyésemos resonar en los muros por primera vez aquel terrible grito de guerra. Aun así, la conversación resultó trabajosa, intermitente como una llama a punto de extinguirse..., y yo era consciente durante todo el tiempo de que Amina escuchaba con avidez. Después de otra pausa, dije:

—Bueno, supongo que debería irme ya.

Ritsa asintió de inmediato e hizo a un lado su mortero. Dudamos si besarnos, haciendo ineficaces y tímidos ademanes la una hacia la otra hasta que al final logramos que nuestras narices se chocaran torpemente. Amina miraba. Cuando salimos, volvió a colocarse deliberadamente detrás. Yo reduje mi paso, queriendo caminar a su lado, pero ella enseguida hizo lo mismo, de manera que la distancia entre nosotras se mantuvo. Suspiré y seguí andando con el viento de cara. Llevaba a aquella chica sobre mi conciencia y lo lamentaba, pues yo creía estar haciendo todo lo que estaba en mi mano. Recordando mis primeros días en el campamento y lo mucho que otras mujeres me habían ayudado entonces, había intentado acercarme, pero hasta el momento ella había rechazado cualquier insinuación de amistad. Por supuesto, intentaba apoyar también al resto de las chicas, pero a Amina en especial, probablemente por lo mucho que me recordaba a mí misma —la manera en que yo también había estado observando, escuchando y esperando—. La amistad a menudo se basa en similitudes, en el descubrimiento de actitudes o pasiones compartidas, pero las semejanzas entre Amina y yo no estaban teniendo dicho efecto. Si acaso, lo único que hacían era aumentar mis dudas acerca de mí misma. Pero, aun así, yo quería llegar hasta ella. Y no dejaba de volver la vista atrás aunque ella caminase con la mirada clavada en el suelo para evitar claramente la mía.

Había unos hombres en el ágora dando patadas a una vejiga de cerdo. Al menos, eso esperé yo que fuera. El día siguiente a la caída de Troya me había encontrado a varios soldados jugando a la pelota con una cabeza humana. Aquel grupo parecía bastante inofensivo, pero no iba a arriesgarme de ninguna manera. Me di la vuelta, puse la mano en el brazo de Amina y señalé con la cabeza hacia la playa. Empezaba a pensar que Alcimo llevaba razón y era demasiado peligroso salir del recinto.

La playa estaba desierta salvo por dos sacerdotes con las ínfulas rojas de Apolo que agitaban bramaderas sobre sus cabezas, tal vez pensando que, si hacían suficiente ruido, el viento cedería, amedrentado. Mientras los observaba, una ráfaga hizo perder el equilibrio a uno de ellos y lo tiró sin contemplaciones sobre la arena húmeda. Tras esto, se dieron por vencidos, y desconsoladamente enfilaron el camino hacia el recinto de Agamenón. Por todo el campamento había sacerdotes como aquellos intentando todo lo que conocían para hacer cambiar el tiempo: examinando las entrañas de animales sacrificados, observando el vuelo de las aves, interpretando sueños... Y el viento no dejaba de soplar.

Cuando los sacerdotes se marcharon, quedó toda la vasta playa para nosotras solas, pero teníamos que sostenernos los velos sobre el rostro para poder respirar mínimamente y hablar era imposible. Ninguna de las dos podría haber resistido sola contra el vendaval, así que no tuvimos más remedio que agarrarnos la una a la otra —y aquellos minutos de lucha compartida fueron más eficaces para derribar las barreras entre ambas que todos mis ofrecimientos de amistad—. Caminamos tambaleándonos, entre risas nerviosas. Amina tenía las mejillas encendidas; creo que probablemente de puro asombro al descubrir que la risa aún era posible.

Al principio, nos mantuvimos a cierta distancia del agua, donde los barcos nos proporcionaban cierta protección, pero nunca he sido capaz de resistir la llamada del mar y, en cualquier caso, me dije que la arena húmeda al borde del agua sería más firme. Nos resultaría más fácil mantener el equilibrio. Así que descendimos por las dunas de arena y guijarros hasta encontrarnos frente a un muro de aguas de un gris amarillento que parecían a punto de engullir la tierra. En la orilla había malolientes montones de algas salpicados de miles de criaturas muertas, más de las que hubiera visto jamás: pequeños cangrejos de color gris verdoso, estrellas de mar, varias medusas enormes con el centro de un rojo oscuro, como si hubiera estallado algo en su interior, y otras cosas cuyos nombres yo desconocía —pero todas muertas—. El mar estaba asesinando a sus hijos.

Amina se volvió para contemplar las torres humeantes de Troya con el rostro repentinamente tenso y desolado. Sentía que le estaba fallando y que alguien más viejo y experimentado que yo —tal vez Ritsa— habría podido llegar más fácilmente hasta ella. De ese modo seguimos caminando en silencio hasta que llegamos a la altura del recinto de Pirro. Una vez que cruzásemos la cerca sabía que estaríamos a salvo, pero todavía teníamos que llegar hasta allí. Al oír el estallido de una carcajada estrepitosa, me asomé con cautela, sin salir de las sombras, para intentar averiguar lo que teníamos por delante. No era exactamente de noche, pero en aquellos días el cielo solía estar tan cubierto que ni al mediodía había apenas luz.

Nada más cruzar la cerca había una gran explanada en la que los mirmidones acostumbraban a reunirse antes de ir a la batalla. Allí se había juntado otro grupo de hombres, pero esta vez en el centro tenían a una chica. Con los ojos vendados. Se la pasaban en círculo a empujones de unos brazos a otros. Ella no gritaba ni pedía ayuda; probablemente ya sabía que nadie iría a socorrerla. Amina no debía ver aquello. La agarré del brazo y le señalé el camino por el que habíamos llegado hasta allí, pero se quedó inmóvil, paralizada, y al final no tuve otro remedio que tirar de ella. Tambaleándose, me siguió por el muro, pero sin dejar de volver la vista una y otra vez hacia la chica que daba vueltas y el círculo de hombres que reían a carcajadas.

Durante mis primeras semanas en el campamento, cuando el mar había sido a la vez un consuelo y una tentación —digo «tentación» porque muchas veces quise internarme en las olas para no volver nunca—, yo había explorado cada rincón de la playa, y aquel conocimiento iba a serme ahora de gran utilidad. Sabía que existía un camino a través de las dunas que llevaba a otra entrada por las caballerizas, y me fui directamente en su busca. Al llegar al primer lugar protegido, me dejé caer sobre la arena para aclararme las ideas, y tras un momento de vacilación, Amina se sentó a mi lado y luego se tumbó de espaldas con la vista en el cielo.

Tendidas de ese modo, evitábamos la fuerza plena del viento, aunque las afiladas hojas de los barrones se revolvían violentamente sobre nosotras. Cerré los ojos y me tapé la cara con los brazos. Temía que Amina quisiera hablar del incidente que acabábamos de presenciar, pues no sabía qué decirle. La verdad, supongo —pero no era fácil contar aquella verdad—. En mi segunda noche en el campamento yo había dormido en la cama de Aquiles. No hacía ni dos días que lo había visto asesinar a mi esposo y a mis hermanos. Mientras yacía debajo de él, dormido, había pensado que nada peor podía pasarme a mí o a cualquier mujer. Pensé que aquello era el fondo. Pero luego, cuando me di una vuelta por el campamento, empecé a fijarme en las mujeres comunes que escarbaban en busca de sobras alrededor de los fogones para alimentar a sus hijos y que de noche se deslizaban bajo las chozas para dormir. No me había llevado mucho tiempo comprender que había destinos mucho peores que el mío. Amina necesitaba saber eso; necesitaba entender las realidades de la vida en el campamento, pero yo no era capaz de afrontar la brutalidad de contárselo. Y, de todas formas —me dije—, pronto lo sabría por ella misma.

Cuando abrí los ojos, la vi observando unos cuervos que volaban en círculo con su graznido estridente a unos cien metros de nosotras. Pensé que parecía desconcertada, y un poco después se levantó haciendo visera con la manos sobre los ojos para ver mejor. Con la negra túnica aleteando a su alrededor, parecía un cuervo ella misma. De mala gana me levanté, preguntándome cómo iba a arreglármelas para pasar con ella por allí, pues sabía —o más bien, sospechaba— lo que encontraríamos. Cuando Pirro regresó triunfalmente de sus hazañas en Troya, lo hizo arrastrando una bolsa de sangre y huesos rotos tras las ruedas de su carro: Príamo. La acción fue tan abominable como aburridamente previsible. Aquiles había deshonrado el cuerpo de Héctor arrastrándolo en su carro; obviamente, Pirro, así pues, tenía que infligir a Príamo el mismo destino. Recordé a Aquiles al regresar aquel día al campamento; cómo entró en el salón y zambulló la cabeza y los hombros en una tina de agua limpia para sacarlos, alrededor de un minuto después, chorreando y ciego. Los cuervos también habían estado volando en círculo aquel día.

—Vamos —dije intentando poner un poco de energía en mi voz—. Sigamos andando.

Apretándome el velo alrededor del rostro, me puse en marcha. Había un olor en el aire que esperaba que ella no hubiera notado, aunque parecía estar atenta a todo. Deslizándonos por las dunas de arena suelta, alcanzamos un claro, y allí estaba aquello —él—. No se podía decir si el lugar había sido elegido deliberadamente o si sencillamente el cuerpo de Príamo había quedado abandonado donde la enloquecida carrera de Pirro había llegado a su fin. Pero ya fuera accidentalmente o a propósito, se hallaba apoyado contra una ligera pendiente, de manera que parecía medio incorporado para saludarnos. Lo que de algún modo hacía la visión aún más espantosa. No quedaba mucho de su rostro: los ojos y la punta de la nariz habían desaparecido. Los cuervos siempre van primero a por los ojos, porque es fácil y ellos necesitan trabajar rápido. Más de un cuervo hambriento que se ha entretenido un segundo de más ha acabado en la boca de un zorro.

No había forma de esquivar el cuerpo: teníamos que pasar junto él. Y, cuando estuvimos cerca, el hedor se convirtió en una barrera física contra la que había que luchar. Yo respiraba por la boca sin dejar de mirar al suelo para ver lo menos posible. Lo que no esperaba era el zumbido de las moscas que por miles cubrían el cuerpo como un grueso vello negro. Cuando mi sombra se encontró con ellas se elevaron solo para volver a posarse en cuanto pasé. El ruido invadió mi cabeza hasta que pensé que iba a partirse en dos. A veces, todavía, tantos años después, mientras disfruto de una cálida tarde de verano, reparar en el zumbido de las abejas en las flores o en los innumerables insectos que bullen en la verde sombra me resulta insoportable. «¿A dónde vas?», me preguntan. Y yo respondo de un modo convincentemente relajado, pues ya tengo mucha práctica —y podéis creerme cuando digo que mucha—: «¿No os parece que hace demasiado calor aquí? ¿Por qué no entramos?».

Aquel día no había forma de escapar. Intenté concentrarme en cosas triviales —lo que haríamos para cenar, o si las mujeres se acordarían de tener el baño preparado cuando Alcimo regresara, aunque yo no tenía la menor idea de cuándo volvería o siquiera si iba a volver—. Traté de no pensar nada y de pensar en cualquier cosa salvo en lo que tenía delante: los tristes despojos de un gran rey.

Amina se había quedado atrás. Me volví con la intención de animarla a caminar más deprisa, y entonces me di cuenta de que no podía hablar. Mareada por el olor insoportable, ella se había levantado el velo para cubrirse la nariz y miraba fijamente el cuerpo. Aquella melena plateada embadurnada de sangre —aunque no quedara mucho más reconocible— fue suficiente para que preguntara:

—¿Príamo?

Asentí con la cabeza y le hice un gesto para que siguiera andando, pero pareció que a ella le salieran raíces en aquel lugar, y siguió mirando, mirando con los ojos tan abiertos que parecían engullir el resto de su rostro. Luego se echó a un lado y empezó a dar arcadas; todo su cuerpo convulsionaba en el esfuerzo. Pero unos momentos después se limpiaba la boca delicadamente con el borde del velo.

—¿Estás bien?

No hubo respuesta. Y la verdad es que no merecía otra cosa aquella estúpida pregunta. Con el borde de la sandalia fue amontonando arena suficiente como para cubrir el vómito. Tomándose su tiempo. Concienzuda como un gato. Cuando, finalmente, volvió el rostro hacia mí, mi asombro fue total. No sé lo que esperaba. ¿Repugnancia? Por supuesto. ¿Conmoción? Claro que sí. Incluso histeria desatada, quizá; cualquier cosa excepto aquella mirada fría, serena, calculadora. Me puso nerviosa.

—Vamos, deja que te lleve a casa.

—¿A casa?

Ya era tarde para escoger otra palabra y, en cualquier caso, tanto si le gustaba como si no, el barracón de las mujeres era ahora su casa. Eché a andar con la esperanza de que me siguiera, pero no lo hizo, y cuando volví la vista por encima del hombro la encontré mirando no ya a Príamo, sino el pequeño montón de tierra con el que había cubierto su vómito. Entonces levantó la vista.

—La tierra está muy suelta. Sería fácil cavar.

Al principio, no entendí lo que quería decir. Luego:

—No. ¡No!

—No podemos dejarlo así sin más.

—Nosotras no podemos hacer nada.

—Sí que podemos. Podemos enterrarlo. —Y luego continuó, como la niña que repite la lección que se ha aprendido de memoria—: Si a un muerto no se le ofrece un funeral apropiado queda condenado a vagar por la tierra. Nunca puede entrar en el mundo de los muertos al que pertenece.