17,99 €

Mehr erfahren.

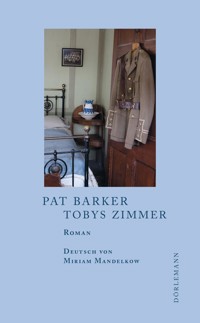

- Herausgeber: Dörlemann

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was macht der Krieg mit der Kunst - und die Kunst mit dem Krieg?Elinor und Toby sind Schwester und Bruder, Freunde und engste Vertraute. Im Jahrhundertsommer 1912 verbringen sie eine Nacht gemeinsam in Tobys Zimmer. Ihr Geheimnis nimmt Elinor später mit an die Slade School of Fine Art in London, wo sie Kunst studiert, während Toby im Royal Army Medical Corps in den Schützengräben Frankreichs dient. 1917 wird Toby als »Vermisst, vermutlich gefallen« gemeldet. Elinor stürzt in tiefe Trauer. Sie schließt sich als Assistentin dem Künstler und Chirurgen Henry Tonks an und beginnt, für ihn die zerstörten Gesichter von Soldaten zeichnerisch zu dokumentieren. In Tonks" Umfeld erwartet sie Aufschluss über Tobys Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Pat Barker

Tobys Zimmer

Roman

Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow

Dörlemann

Die Originalausgabe »Toby’s Room« erschien 2012 bei Hamish Hamilton in London. eBook-Ausgabe 2014 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2012 by Pat Barker © 2014 by Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagfotografie: © Jeff Cottenden Porträt von Pat Barker: Ellen Warner Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-908778-38-7www.doerlemann.com

Pat Barker

Erster Teil 1912

1

Elinor kam am Freitag um vier nach Hause und ging sofort auf ihr Zimmer. Sie hängte das rote Kleid an die Schranktür und warf beim Haarebürsten hin und wieder einen Blick darauf. Der Ausschnitt wurde immer tiefer. Schließlich verließ sie der Mut. Sie kramte ihr rosa Kleid hervor, das sie immer zur Tanzstunde getragen hatte, zog es an und stellte sich vor den Standspiegel. Sie wandte den Kopf hin und her und strich die Falten glatt, die sich um die Taille bildeten. Ach je. Nein, nein, das schaffte sie nicht, nicht schon wieder, nie mehr. Sie wand sich aus dem Kleid und warf es nach hinten in den Kleiderschrank. Aus dem Fenster, das wäre befriedigender gewesen, aber dort saß Vater mit ihrem Schwager auf der Terrasse. Sie schlüpfte ins rote Kleid, zog den Ausschnitt so hoch wie möglich und ging langsam nach unten.

Vater begrüßte sie in der Diele und umarmte sie, als hätte er sie ein Jahr lang nicht gesehen. Vor dem Wohnzimmer zögerte sie, aber wozu ein rotes Kleid anziehen, um dann wie eine Maus an der Fußleiste entlangzukriechen, also stieß sie die Tür auf und rauschte hinein. Sie küsste Rachel, winkte Rachels Mann Tim, der auf der anderen Zimmerseite mit ihrer Mutter sprach, und sah sich dann nach Toby um, aber er war nicht da. Vielleicht kam er doch nicht, obwohl er es angekündigt hatte. Die Aussicht auf seine Abwesenheit trübte den gesamten Abend; ob sie dem allein gewachsen war, wusste sie nicht. Kurz darauf kam Toby und entschuldigte sich überschwänglich, das feuchte Haar klebte ihm an der Stirn. Er war wohl schwimmen gewesen. Hätte sie das gewusst, sie wäre mitgegangen. Jetzt bestand wenig Hoffnung auf ein Gespräch; Mutter beanspruchte ihn bereits für sich.

Rachel bedrängte Elinor mit Fragen nach ihrem Leben in London, wen sie kennengelernt habe, mit wem sie ausgehe, ob sie besondere Freunde habe. Elinor antwortete so knapp wie möglich und wartete auf einen Vorwand, um sich zu entziehen. Den lieferte ihre Mutter, die auf sie zuging und zischte: »Elinor, geh auf der Stelle nach oben und zieh dieses lächerliche Kleid aus.«

In diesem Augenblick ertönte der Gong. Elinor spreizte die Finger, ganz gekränkte Unschuld, insgeheim fühlte sie sich verletzt und gedemütigt. Wieder einmal wurde sie behandelt wie ein Kind.

Vater kam erst, als sie sich bereits zu Tisch setzten. Was war es doch für eine merkwürdige Mischung aus Neugier und Verstohlenheit, die das Familienleben prägte. Mutter und Vater sahen sich selten. Sie brauchte die Landluft für ihre Gesundheit, er wohnte im Club, weil der so bequem fußläufig zum Krankenhaus lag, wo er oft spätabends gebraucht wurde. War das der Grund für ihre einwöchigen Trennungen? Elinor hatte ihre Zweifel. Beim Überqueren der Tottenham Court Road hatte sie ihren Vater mit einer jungen Frau gesehen, jünger als Rachel. Sie waren gerade aus einem Restaurant gekommen. Die Frau stand da und zog sich die Stola straff um die schmalen Schultern, während Vater ein Taxi herbeiwinkte und ihr hineinhalf, dann verschwanden sie im Verkehrsstrudel. Elinor hatte mit offenem Mund zugesehen. Vater hatte sie nicht bemerkt; ganz sicher nicht. Sie hatte diese Begebenheit niemandem, nicht mal Toby gegenüber erwähnt, obwohl Toby und sie die Einzigen in der Familie waren, die keine Geheimnisse voreinander hatten.

Sie verbrachte die erste Hälfte der Mahlzeit mehr oder weniger schweigend – eingeschnappt, wie ihre Mutter sagen würde –, obwohl Tim unbeholfen sein Bestes tat, sie herauszukitzeln. Ob sie schon einen jungen Mann habe? Ob sie aus lauter Verliebtheit so launisch sei?

»Dafür ist gar keine Zeit«, sagte Elinor schnippisch. »So, wie die uns schinden.«

»Na, du weißt ja, Arbeit allein …, nicht wahr?« Er wandte sich an Toby. »Hast du sie schon mal mit jemandem zusammen gesehen?«

»Noch nicht, aber das ist bestimmt nur eine Frage der Zeit.«

Dass Toby, wenn auch zögernd, auf die Frotzeleien einging, hatte ihr gerade noch gefehlt, ihre Gereiztheit schlug in Wut um.

»Also, wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, ich habe jemanden kennengelernt.« Sie griff einen Namen aus der Luft. »Kit Neville.«

Das stimmte nicht: Sie hatte noch kaum mit Kit Neville gesprochen. Er war nur einfach der lauteste, selbstbewussteste, großspurigste und in vielerlei Hinsicht unausstehlichste Student ihres Jahrgangs und daher die Person, die ihr als Erstes in den Sinn kam.

»Was macht er?«, fragte Mutter. Natürlich.

»Er ist Student.«

»Was studiert er denn?«

»Kunst. Was macht man sonst an der Slade?«

»Hast du schon seine Familie kennengelernt?«

»Wie käme ich denn bitte dazu?«

»Das tut man so, wenn –«

»Wenn man sich verlobt? Das habe ich nicht vor. Wir sind lediglich Freunde. Sehr gute Freunde, aber … Freunde.«

»Du musst dich vorsehen, Elinor«, sagte Rachel. »So allein in London. Damit du dir keinen Ruf einhandelst …«

»Ganz zufällig hätte ich aber gern einen Ruf. Einen Ruf als Malerin.«

»Du weißt, was ich meine.«

»Ach, Himmel noch mal.«

»Elinor«, sagte ihr Vater. »Es reicht.«

Selbst Vater wandte sich also gegen sie. Mit dem letzten Bissen Käse und Cracker in der trockenen Kehle folgte Elinor ihrer Mutter und Rachel aus dem Esszimmer. Sie saßen bei einer Kanne Kaffee, den niemand wollte, und betrachteten ihre Spiegelbilder in den dunklen Fenstern, die auf die stickige Terrasse hinausgingen. Die Fenster durften wegen der Motten nicht geöffnet werden. Rachel graute vor Motten.

»Also, wer ist dieser Mr Neville?«, fragte Mutter.

»Niemand, er ist in meinem Jahrgang, sonst nichts.«

»Hattest du nicht erzählt, ihr hättet keine gemischten Kurse?«

»Mal so, mal so.« Vor lauter Verdruss brachte sie kaum ein Wort heraus; das hatte sie sich selbst eingebrockt. »Also, es ist ja nicht so, als wären wir zusammen …«

»Wozu erwähnst du ihn dann?« Rachel nuschelte vor Müdigkeit. Feuchte Haarsträhnen klebten ihr an der Stirn; sie hatte kaum etwas gegessen. Gähnend streckte sie die Füße von sich. »Seht euch diese Knöchel an. Pudding.« Sie grub die Finger in das aufgedunsene Fleisch, als würde es sie abstoßen.

»Die Hitze nimmt dich sicher mit«, sagte Mutter. »Leg doch die Füße hoch.«

Füße hoch im Salon? Unerhört. Als Elinor einen Blick zwischen den beiden Frauen auffing, begriff sie. Und fragte sich, wann man es ihr sagen würde. Wie typisch doch das Schweigen für diese Familie war. Sie wollte auf den Tisch hüpfen und all die jämmerlichen kleinen Geheimnisse herausbrüllen, allerdings fielen ihr außer dem Scheitern der elterlichen Ehe gar keine Geheimnisse ein. Aber es gab etwas: einen Schatten unter dem Wasser. Schwamm man zu nah ran, schnitt man sich die Füße auf. Eine Kindheitserinnerung kam hoch. Irgendwo im Urlaub hatte sie sich an einem Felsen unter Wasser den Fuß geschnitten; sie hatte keinen Schmerz empfunden, nur den Schreck, als ihr Blut im Wasser aufwölkte. Toby hatte sein Hemd ausgezogen und ihr um den Fuß gewickelt und sie dann zur Promenade zurückgebracht. Sie erinnerte sich an seine rosa Finger, runzlig vom Meer, und den Haarwirbel auf seinem Kopf, als er sich zu dem Schnitt hinunterbeugte.

Warum ließ man sie nicht einfach in Ruhe? Dieser ganze Unsinn über junge Männer … Das diente doch nur wieder dazu, einem einzuhämmern, dass die eigentliche Aufgabe einer jungen Frau darin bestand, sich einen Ehemann zu suchen. Die Malerei war im günstigsten Fall eine Fertigkeit, im ungünstigsten Zeitverschwendung. Sie versuchte, an ihrer Wut festzuhalten, aber sie hatte sie so lange unterdrückt, dass sie in Depression umzuschlagen drohte. Wie so oft. Warum hatte sich Toby nicht für sie eingesetzt? Statt einfach nur dazusitzen und mit Messer und Gabel zu spielen.

Sie hatte es gründlich satt. Nachdem die Männer sich zu ihnen gesellt hatten, zog sie sich so bald wie möglich zurück; sie wolle früh schlafen gehen.

Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, hörte sie Vater fragen: »Was ist los mit ihr?«

»Ach«, sagte Mutter. »Mädchen.«

Und das hieß? Nichts, was sie mit sich selbst versöhnte. Oder mit ihnen.

Am nächsten Morgen verkündete Toby nach dem Frühstück, er wolle zur alten Mühle laufen.

»Bei dieser Hitze?«, fragte Mutter.

»So schlimm ist es nicht. Außerdem ist es kühler am Fluss.«

Elinor folgte ihm in die Diele. »Hast du was dagegen, wenn ich mitkomme?«

»Es ist weit.«

»Toby, ich laufe kreuz und quer durch London.«

»Lass das nicht Rachel hören. Der gu-te Ruf!«

Sie trafen sich auf der Terrasse. Kurz darauf ging Elinor mit ihrem Bruder über die Wiese und fühlte die seidene Liebkosung der langen Grashalme an ihren bloßen Armen und von Zeit zu Zeit einen Kälteschock durch Kuckucksspeichel.

»Dieser Kerl, von dem du gestern Abend sprachst …«

»Ach, fang nicht wieder damit an.«

»Ich frag ja nur.«

»Ich habe ihn nur erwähnt, weil ich die Hänseleien satthatte. Ich wollte mir Tim vom Hals halten. Stattdessen hatte ich Mutter dran.«

»Und Rachel.«

»Sie ist schlimmer als Mutter.«

»Sie ist bloß eifersüchtig. Sie hat sich zu früh gebunden und … Na ja, einen guten Fang hat sie ja auch nicht gerade gemacht.«

»Du magst Tim nicht, oder?«

»Er ist harmlos. Ich glaube einfach nicht, dass sie besonders glücklich ist.« Er drehte sich zu ihr um. »Den Fehler machst du doch nicht, oder?«

»Tim zu heiraten? Eher nicht.«

»Neiiin. Dich zu früh zu binden.«

»Ich habe nicht vor, mich überhaupt zu ›binden‹.«

Sie hoffte, damit sei das Thema erledigt, aber kurz darauf sagte Toby: »Trotzdem, es muss einen Grund geben, wieso du ihn erwähnt hast – ich meine, ihn und nicht jemand anders.«

»Er ist absolut unausstehlich, darum. Er ist mir nur als Erster eingefallen.«

Als sie den Flusspfad erreichten, hatten sie immerhin etwas Schatten, allerdings blitzte die Sonne irritierend durch Blätter und Äste, sodass Elinor wiederholt über Wurzeln stolperte oder ruckartig ins Leere trat.

»Auf dem Rückweg wird es leichter«, sagte Toby. »Da haben wir die Sonne nicht mehr im Gesicht.«

Sie wollte sich nicht weiter unterhalten. Sie ließ gern einfach Bilder im Kopf vorüberziehen: ihre Unterkunft in London, den Skulpturensaal an der Slade, die Freunde, die sie allmählich fand, die ersten dürren Triebe der Unabhängigkeit, auch wenn das alles etwas unwirklich erschien hier in der drückenden Hitze, mit staubigen Blättern, die ihr Gesicht streiften, und Insektenschwärmen, die im grünen Schatten unentwegt summten.

Sie spazierte vor sich hin, ohne so recht ihre Umgebung wahrzunehmen, bis ein scharfes Brummen jäh in ihre Trance einbrach. Toby packte sie am Arm. Saphirblau und smaragdgrün schimmernde Schmeißfliegen klebten an einem Kothaufen mitten auf dem Weg. Einige Nachzügler schwirrten trunken auf sie zu und hefteten sich an ihre Augen und Lippen. Elinor spuckte und wedelte sie fort.

»Hier entlang«, sagte Toby. Er hielt einen Ast fest, damit sie sich an der wallenden Masse vorbeidrücken konnte.

»Fuchs?«, fragte sie und meinte den Kot.

»Dachs, glaube ich. Dort drüben ist ein Bau.«

Sie spähte durch die Bäume, konnte ihn aber nicht erkennen.

»Kannst du dich an unsere Höhle hier erinnern?«, fragte er.

Sie erinnerte sich an die Höhle: eine kleine, dunkle, muffige Nische unter Rhododendronbüschen. Winzige schwarze Insekten waren über sie gekrabbelt und ihr ins Haar gefallen. »Ich glaube, das war nicht hier.«

»Doch. Man konnte gerade so eben das Wehr hören.«

Sie lauschte, und tatsächlich, durch die Bäume drang ganz schwach das Rauschen von Wasser.

»Du hast recht, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich dachte, es sei etwas weiter unten gewesen.«

Er verharrte so lange, dass sie dachte, er wolle dorthin, aber schließlich drehte er sich um und ging weiter.

Der Fluss strömte jetzt schneller, nahm Blätter, Zweige und winzige, widerstrebende Insekten mit und wirbelte sie fort, und die Bäume wurden lichter. Immer mehr Sonne fiel auf den Weg, bis sie schließlich auf ein offenes Feld gelangten, das sanft zum Wehr abfiel. Am Ufer stand eine aufgelassene Mühle – das Ziel ihres Spaziergangs; ihr Rad drehte sich schon seit Jahren nicht mehr.

Dies war der verbotene Ort ihrer Kindheit gewesen. Dort dürften sie nicht rein, hatte Mutter immer gesagt. Die Dielen seien morsch, die Decken könnten jederzeit einstürzen.

»Und nicht zu nah ans Wasser«, hatte sie ihnen nachgerufen im letzten verzweifelten Bemühen, für ihre Sicherheit zu sorgen, während sie schon die Auffahrt hinuntergingen. »Nein«, riefen sie im Chor. »Versprochen«, lautete Tobys Zugabe, bevor sie sich einen Blick zuwarfen, ganz rot vor unterdrücktem Kichern.

Jetzt, dachte Elinor, würden sie sich die Mühle wahrscheinlich schenken, aber Toby ging geradewegs auf das Seitenfenster zu, stemmte die Bretter auseinander und hievte sich über den Sims. Nach kurzem Zögern folgte ihm Elinor.

Blindheit nach dem gleißenden Sonnenlicht. Langsam nahmen die Dinge Konturen an: alte Balken, Spinnweben, Fußstapfen von Kindern auf dem staubigen Boden. Ihre? Auch andere Kinder kamen inzwischen her. Sie stellte ihren Fuß neben einen Abdruck und staunte über den Größenunterschied. Toby äußerte seine Verblüffung darüber, dass er sich unter den Balken ducken musste.

Diesem Ort, Schauplatz so vieler verbotener Abenteuer, haftete trotz des ganzen Drecks noch immer die Aufregung an. Elinor ging zum Fenster und spähte durch ein Loch in der Wand. »Wie es wohl war, hier zu arbeiten?«

Toby stellte sich neben sie. »Ziemlich höllisch wahrscheinlich. Krach und Staub.«

Da war natürlich etwas dran; wenn das Rad sich drehte, hatte bestimmt alles gewackelt. Sie wandte sich zu ihm. »Was meinst du, hat –?«

Er packte sie an den Armen und zog sie an sich, so fest an seine Brust, dass sie kaum Luft bekam. Sie lachte und wand sich, hielt es für den Beginn eines kindischen Spiels, aber dann hefteten sich seine Lippen auf ihre mit einer grapschenden Gier, die sie lähmte. Seine Zunge stieß zwischen ihre Lippen, kräftig, muskulös. Sie spürte sein raues Kinn an ihrer Wange, die breite Brust und die starken Schultern, nicht die androgyne, kindlich runde Weichheit, die sie beide zuweilen zu zwei Hälften einer Person gemacht hatte. Sie wand sich wieder, wand sich heftig, aber seine Hand wanderte hinauf und umfasste ihre Brust, und sie gab unversehens nach, kam ihm entgegen, als hätte ein Pfropf in der Magengrube zu schmelzen begonnen.

Und dann schob er sie abrupt von sich.

»Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung, Entschuldigung …«

Sie brachte keinen Ton heraus. Wie war es möglich, innerhalb einer Sekunde in einen derart tiefen Abgrund zu stolpern, dass es kein Hinaus gab?

»Hör zu, geh du zurück«, sagte er, »ich komme nach.«

Automatisch wandte sie sich zum Gehen, erinnerte sich dann aber an den Fluss und drehte sich wieder um.

»Nein, geh schon, ich komme zurecht«, sagte er.

»Sie werden sich fragen, was vorgefallen ist, wenn ich allein zurückkomme.«

»Sag, dir war schlecht.«

»Und du bist weitergegangen und hast mich allein gelassen? Unwahrscheinlich. Nein, komm schon, wir müssen gemeinsam zurück.«

Er nickte, fügte sich ihrer Entscheidung, und das schockierte sie fast mehr als der Kuss. Er war zwei Jahre älter und der Junge. Er hatte immer den Ton angegeben.

Den gesamten Rückweg über, in seinen Fußstapfen, mit einem bislang ungekannten Bewusstsein für die Bewegung seiner Muskeln in Rücken und Beinen, versuchte sie, den Vorfall zu bändigen. Vorfall. Aber es war kein Vorfall, es war eine Katastrophe, die ein Loch mitten in ihr Leben gerissen hatte. Gleich darauf war die Ehrlichkeit verflogen, und sie fing wieder an, einzudämmen, herunterzuspielen, zu glätten, zu erklären. Eine brüderliche Umarmung, kein Grund zur Aufregung, ein Kuss, der irgendwie ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen war. Nichts weiter. Am besten vergessen. Und zu ihrer Reaktion: Schock, Angst und noch etwas anderes, etwas, das sie nicht benennen konnte; auch das sollte man besser vergessen.

Ihre Gedanken suchten Halt. Derweil wurde sie untergründig immer wütender. Denn es gab noch eine andere Erklärung: dass Toby ein ziemlich garstiges Schuljungen-experiment durchgeführt hatte, um herauszufinden, wie es sich anfühlte, auf diese Weise einer Frau nah zu sein. Aber warum? Sie wusste sehr wohl, dass junge Männer sexuelle Erfahrungen machten, von denen Frauen wie sie nichts ahnten. Weshalb also sollte er sich an ihr ausprobieren?

Sie blickte auf die vergangenen vierundzwanzig Stunden zurück: sah sich in dem roten Kleid die Treppe hinunterkommen, am Esstisch sitzen und mit einem Verehrer prahlen. War das bei ihm angekommen, als würde sie sich entfernen, ihn verlassen? Seine Annäherung hatte sich ein wenig so angefühlt. Er hatte nach ihr gegriffen wie ein Ertrinkender nach einem Baumstamm.

Bei ihrer Rückkehr hatte sie Kopfschmerzen, die Anfänge einer Migräne vielleicht. Sie klammerte sich an diesen Vorwand und eilte auf ihr Zimmer; auf der Treppe begegnete sie ihrer Mutter, sprach aber nicht mit ihr.

»Was ist denn mit Elinor?«, fragte Mutter Toby.

»Fühlt sich nicht wohl. Zu viel Sonne, glaube ich.«

Auch das machte sie wütend: die kühle, rationale, gebührende Erklärung, die ihre Schwäche unterstrich, nicht seine. Sie knallte ihre Tür zu und lehnte sich an. Langsam, als müsste sie erst gewaltsam ihre Kehle weiten, fing sie an zu weinen: hässliche, würgende Schluchzer. Sie war sich selbst fremd.

Elinor ließ das Mittagessen ausfallen, ging aber zum Abendessen hinunter, weil ihre Abwesenheit sonst sicher Neugier, vielleicht Sorge hervorgerufen hätte. Ein Teil von ihr erwartete, ja hoffte, Toby habe sich unter einem Vorwand nach London verabschiedet, aber nein, er war hier, lachte und schwatzte wie gehabt. Trank vielleicht mehr als üblich.

Sie gab sich Mühe, mit ihrem Vater zu plaudern, ihre Mutter und Rachel zu ignorieren und schamlos mit Tim zu flirten, nicht länger die kleine Schwägerin. O nein. Mit einem Blick in die Runde beschloss sie, nie wieder das Schulmädchen zu verkörpern, für das man sie noch immer hielt.

Toby wich von Anfang bis Ende der Mahlzeit ihrem Blick aus, doch sie überwand sich und sprach mit ihm. Wenn es um die Kinder ging, war ihre Mutter eine scharfe Beobachterin, und mochte sie auch in einer Million Jahren nicht darauf kommen, was wirklich vorgefallen war, wenn sie nicht miteinander sprachen, würde sie die Spannung zwischen Elinor und Toby bemerken und annehmen, sie hätten sich gestritten. Sie würde keine Ruhe geben, bis sie den Grund herausfand, also müsste ein Streit erfunden werden, in diesem imaginären Disput würde Mutter für Toby Partei ergreifen, und Elinor wäre wieder einmal im Unrecht. Irgendwie musste Elinor den Rest des Abends überstehen, ohne Argwohn zu erregen.

Nach dem Essen schlug sie vor, Karten zu spielen. Sie wusste, dass Vater sie unterstützen würde: Er liebte seine Familie, aber die Gespräche langweilten ihn. Also wurden der Tisch hergerichtet, die Partner gewählt und jegliche Unterhaltung beendet. Toby teilte die Karten aus und lächelte ein, zwei Mal in ihre Richtung, ohne ihr in die Augen zu sehen. Oder bildete sie sich nur ein, dass er anders war? Selbst jetzt plagte sie ein kleiner, bohrender Zweifel: War sie – das gefürchtete Wort – hysterisch? Mutter hatte ihr das früher oft genug vorgeworfen. Elinor wusste, dass man sie, selbst wenn der Vorfall zur Sprache käme, ganz und gar ins Unrecht setzen würde. Aber er würde nicht zur Sprache kommen.

So schleppte sich der Abend dahin, bis sie sich um kurz nach zehn auf die Ausläufer eines Kopfschmerzes berief und frühzeitig zurückzog.

In ihrem Zimmer stieß sie sofort alle Fenster auf, ohne Licht zu machen. Wozu Motten ins Zimmer locken, wobei sie nichts gegen sie hatte und ganz gewiss keine Angst wie Rachel. Sie fand, dass sie selbst ein wenig wie eine Motte aussah, wie sie da vor dem Spiegel hin und her flatterte, während sie sich auszog und die Haare bürstete. Es war zu heiß für ein Nachthemd; sie wollte es kühl haben, saubere Laken an ihrer Haut. Nur blieben sie nicht kühl. Sie schlug sie zurück, blickte auf die weißen Hügel ihrer Brüste hinab und drückte die geballten Fäuste fest in die Magengrube, wo es so trügerisch zu schmelzen begonnen hatte. Nie wieder. Nie, nie wieder würde sie zulassen, dass ihr Körper sie derart hinterging. Etwas verlegen fing sie an zu weinen, gab es aber gleich angewidert auf. Was passiert war, war zu schrecklich für Tränen. Sie hatte Angst vor ihm gehabt, und ihm war es egal gewesen: Toby, der sie immer beschützt hatte. Sie sah sein Gesicht über sich, die glasigen Augen, den gierigen Seerosenmund; er hatte überhaupt nicht wie Toby ausgesehen. Und als er sie dann an sich gezogen hatte, hatte sie sich –

Unten ging eine Tür auf. Stimmen: Menschen, die einander gute Nacht wünschten. Schritte: langsam und schwer oder schnell und leicht, die Treppe hinauf. Die Dielen knarrten unter dem Druck so vieler Füße. Zwei dumpfe Schläge, kurz hintereinander: Einer der Männer hatte seine Schuhe ausgezogen. Dann Stille, tiefer und tiefer, bis das alte Haus sich schließlich um die Schlafenden gerollt hatte und selbst schlafen ging.

Kein Windhauch. Efeu – schwarz vor dem Mondlicht – säumte das offene Fenster, doch nicht ein einziges Blatt regte sich. Für gewöhnlich gab es selbst in einer stillen Nacht irgendwelche Geräusche. Ein Wispern von Blättern, das so sehr nach Meer klang, dass sie manchmal mit der Vorstellung wegdämmerte, sie liege an einem Strand und habe nur die Sterne über sich. Heute Nacht nichts dergleichen. Eine Eule schrie, ein Mal, zwei Mal, dann wieder Stille, vom raunenden Blut in ihren Ohren abgesehen.

Lag Toby wach wie sie? Nein, er hatte beim Abendessen so viel Wein getrunken, dass er wohl gleich einschlief. Sich Tobys ungestörten Schlaf vorzustellen – mit einem Atem, der kaum die Decke bewegte –, wurde zur Qual. Und irgendwann unerträglich. Sie nahm ihr Nachthemd, stand auf und ging leise aus dem Zimmer.

Auf dem Treppenabsatz blieb sie stehen und lauschte: quietschende Bettfedern, als jemand sich umdrehte; das unterbrochene Schnarchen ihres Vaters. Sie ging auf Zehenspitzen über den Flur und mied die knarrenden Stellen auf den Dielen. In früheren Zeiten hatte sie diese heimlichen Ausflüge so oft unternommen: in unvorstellbar fernen Zeiten, da Toby und sie beste Freunde sowie Bruder und Schwester gewesen waren. Er hatte sie vor Mutters ständiger Nörgelei in Schutz genommen, den Vergleichen mit Rachel, die nie zu ihren Gunsten ausfielen, der frostigen Abwesenheit ihres Vaters. Und nun ließ er sie aus unerfindlichen Gründen mit all dem allein.

Vor seiner Tür zögerte sie. Sie konnte noch umkehren, aber es ging nicht, nicht jetzt, sie war zu wütend. Seine Selbstzufriedenheit brauchte einen Kratzer. Sie drehte den Knauf und schlüpfte hinein. Im Zimmer hielt sie die Luft an. Lauschte wieder. Ja, er schlief, schnarchte aber nicht: langsame, ruhige, regelmäßige Atemzüge. Aller Sorgen ledig.

Sie ging zum Bett und sah auf ihn hinab. Wie sie hatte er die Vorhänge offen gelassen; seine Haut hatte im Mondschein einen kristallinen Glanz. Als sie sich vorbeugte, spürte sie seinen Atem auf ihrem Gesicht. Sie wusste, dass sie etwas vorhatte, aber was? Ihn wach rütteln? Ihn aus diesem empörend friedlichen Tiefschlaf schrecken? Ja, aber wie? Auf dem Waschtisch neben dem Bett stand ein Krug Wasser. Sie legte die Finger um den Griff und hob ihn hoch über Tobys Kopf …

Als sie gerade gießen wollte, schlug er die Augen auf. Er regte sich nicht, sprach nicht und versuchte nicht, ihr auszuweichen. Er lag einfach nur da und sah zu ihr hinauf. Im Dämmer flammten seine lichthungrigen Augen zu doppelter Größe auf. Wann immer sie sich von nun an diesen Augenblick vergegenwärtigte, hatte er in ihrer Erinnerung schwarze Augen. Sie sprachen nicht. Langsam ließ sie den Krug sinken.

Das Klacken des Krugs auf dem Marmortisch schien ihn aus seiner Erstarrung zu lösen. Er griff nach ihr, umfasste sanft ihr Handgelenk und zog sie hinab.

2

Alle Fenster standen weit offen, als würde das Haus nach Luft schnappen. Kaum sichtbar über den Bäumen drohte eine kleine, harte, weiße Sonne mit der bevorstehenden Hitze. Mutters kostbarer Rasen war gelb geworden mit kahlen Stellen hier und da, wo die rissige Erde durchlugte.

Elinor jagte blassgelbe Rühreiklumpen über den Teller. Sie musste unbedingt den Anschein erwecken, als würde sie essen, aber bisher bekam sie nicht einen Bissen runter.

»Wasser?«, fragte Mutter. Sie schenkte sich und Elinor ein, ohne eine Antwort abzuwarten.

»Sieh dir Hobbes an«, sagte Elinor.

Als Hobbes seinen Namen hörte, hob er den Kopf, sah sie einen Moment lang aus blutunterlaufenen Augen an und ließ dann seine sabbernden Hängebacken wieder auf die Pfoten sinken.

Das Gesicht ihrer Mutter wurde weicher, was nie passierte, wenn sie Elinor ansah. »Armer Bursche, er kann dieses Wetter nicht ausstehen.«

»Ja, stell dir vor, das Ganze mit Pelzmantel.«

Sie aßen eine Weile schweigend.

»Du warst gestern Abend sehr still«, sagte Mutter.

»Kopfschmerzen. Wo sind die anderen alle?«

»Rachel hat sich hingelegt. Dein Vater ist in seinem Arbeitszimmer, seit sechs Uhr auf, und Tim und Toby sind jagen gegangen.«

»Toby hasst die Jagd.«

Der Kiefer ihrer Mutter mahlte knackend ein trockenes Toastdreieck. »Na, da sind sie jedenfalls hin.«

Die Unterhaltung welkte in der Hitze. Bald war nur noch ein verhaltenes, wohlerzogenes Messerschaben auf Tellern zu hören. Elinor spürte von der Seite den schweren Blick ihrer Mutter. Sie legte die Gabel hin.

»Sollen wir den Kaffee draußen trinken?«, fragte ihre Mutter.

Sie nahmen ihre Tassen auf die Terrasse mit, wo Stühle mit Blick auf den Garten um einen Tisch standen. Der Geruch von trockenem Gras drückte Elinor auf die Brust; sie bekam nur mit Mühe Luft.

»Ist alles in Ordnung?«

»Ja. Sieht aus, als bekämen wir wieder eine Gluthitze.«

Bevor ihre Mutter sich setzte, prüfte sie, ob das Kissen feucht war. »Es braucht ein Gewitter zur Abkühlung.«

Während sie sprach, stoben nach einem Gewehrschuss Ringeltauben durch die Luft. Elinor atmete tief ein, jedenfalls so tief sie konnte, und blickte geradeaus.

»Toby und du, ihr habt euch doch nicht gestritten?«

»Wie kommst du darauf?«

»Gestern Abend, meine ich, lag eine gewisse Spannung in der Luft.«

»Nein, ich war nur müde.«

Mutter nippte an ihrem Kaffee, stellte die Tasse hin, tupfte sich die Lippen mit einer Serviette. »Ich will dir was erzählen, Elinor.«

Das mochte sich anhören wie der Auftakt zu einer Plauderei zwischen Mutter und Tochter, nur gab es die zwischen ihr und ihrer Mutter nicht. Das war Rachels Terrain. Seit sie dreizehn war, wurden die kargen Informationen, die Elinor erreichten, von Rachel übermittelt, in diesem wie in allen anderen Belangen die Stellvertreterin ihrer Mutter.

»Vermutlich habe ich dir nie erzählt, dass Toby ein Zwilling war?«

Das war das Letzte, was sie erwartet hatte. »Nein, ich hatte keine Ahnung. Also …« Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. »Was ist passiert?«

»Es ist gestorben. Sie. Es war ein Mädchen.«

Sie schluckte, konnte offenbar nur mit Mühe fortfahren. Ihre Mutter war verschlossen – oder leer –, welches von beiden, wusste Elinor bis heute nicht, wobei sie zur Leere tendierte. Nichtssagend traf es am besten. Es war beinahe so, als hätte ihre selbst heute noch bemerkenswerte Schönheit die Persönlichkeit ersetzt.

»Ich habe mich nie richtig gut gefühlt, als ich Toby erwartete, und bei Rachel hatte ich mich – eigentlich hatte ich mich wunderbar gefühlt; aber bei ihm nicht. Zum Schluss war ich so kurzatmig, dass ich im Sitzen schlafen musste. Und als dann die Wehen einsetzten … Also, das war schwierig. Ein ganzer Tag und die halbe Nacht.«

Elinor zuckte zusammen. »Das könnte ich nicht.«

»Nach neun Monaten Schwangerschaft, Liebes, bleibt dir nicht viel übrig. Jedenfalls kam er auf die Welt, endlich, und natürlich empfand ich Erleichterung und Freude und alles, was man so empfindet, und bekam tatsächlich erst mit einiger Verzögerung mit, dass die Hebamme besorgt aussah. Sie holte den Arzt – der unten mit deinem Vater ein Gläschen trank –, und ich werde nie vergessen, wie er durch die Tür kam.« Sie hielt eine Hand über ihr rechtes Auge. »Ihm traten die Augen aus den Höhlen. Und nach großem Durcheinander und Panik kam … dieses Ding raus.«

Sie faltete ihre Serviette und fuhr behutsam mit den Fingern an den Kanten entlang. »Es war ziemlich spät in der Schwangerschaft gestorben, im sechsten, siebten Monat, so in etwa. Wenn ein Baby stirbt, treten normalerweise auf der Stelle die Wehen ein, aber das war aus irgendeinem Grund nicht geschehen. Also war Toby weiter gewachsen, und dabei hatte er es an die Seite des Unterleibs gedrückt. Sie wollten es mir nicht zeigen, aber ich sagte, ›Doch, ich muss‹. Ich sagte, wenn sie es mir nicht zeigten, würde ich mir nur noch Schlimmeres vorstellen …« Sie warf Elinor einen flüchtigen Blick zu. »Ich weiß nicht, wie das Schlimmere hätte aussehen können. Es hatte sich aufgerollt, wie eine Schriftrolle. Kennst du diese Pergamente, auf denen die Römer früher geschrieben haben? Ähnlich, aber mit Gesichtszügen und allem. Man sah, dass es ein Mädchen war.«

Wie reagierte man auf so was? »Wie furchtbar, das tut mir so leid.«

»Man nennt solche Fälle Papyrus-Zwillinge. Anscheinend sind sie ziemlich selten. Der Arzt und dein Vater fanden es sehr aufregend.«

»Vater bestimmt.«

Ihre Mutter lächelte.

»Weiß Toby davon?«

»Ich habe es ihm nie erzählt. Dein Vater hat es vielleicht erwähnt, das weiß ich nicht.«

Erneut krachten Schüsse aus dem Wald. Krähen, Raben und Tauben kreisten nun über den Baumwipfeln, die Luft war erfüllt von ihren Schreien.

»Als kleiner Junge hat Toby eine Freundin erfunden. Das tun wohl viele Kinder, aber diese war sehr real, ich meine, wir mussten bei Tisch für sie mitdecken und alles. Ich machte mir keine Sorgen, weil ich dachte, das würde sich legen, wenn er erst mal mit anderen Kindern spielt und echte Freunde findet. Vergeblich. Manchmal lag ich wach und hörte ihn mit ihr reden. Ich fürchte, ich glaubte allmählich beinahe selbst an sie.«

»Hatte sie einen Namen?«

»Stell dir vor, ich weiß es nicht mehr.«

»Und was ist dann passiert? Also, sie ist ja nicht mehr da, oder?«

Ein weiteres, leicht säuerliches Lächeln.

»Du. Du bist passiert. Sobald du laufen konntest, bist du Toby gefolgt wie ein kleiner Hund. Ich dachte immer, er würde es irgendwann satthaben, aber dazu kam es nicht. Und das Mädchen verschwand. Er brauchte es nicht mehr, verstehst du. Er hatte dich.«

Elinor versuchte, den Gesichtsausdruck ihrer Mutter zu deuten. Eifersucht? Ja. Unmut über die Nähe zwischen Toby und ihr? Ja. Aber noch etwas anderes. Zum ersten Mal kam Elinor der Gedanke, dass Toby sie womöglich so gründlich vom Rest der Familie abgeschirmt hatte, dass ihre Mutter tatsächlich auch den Verlust ihrer Tochter beklagte.

Nein, nein. Das war überinterpretiert – oder einfach nur dumm. Ihre Mutter würde gar nichts empfinden bei ihrem Verlust außer höchstwahrscheinlich Erleichterung.

Dennoch, unter anderen Umständen hätte sie vielleicht den Platz des verlorenen Mädchens eingenommen. In vielen Familien passierte genau das, aber nicht in dieser.

Sie sagte steif: »Danke, dass du es mir erzählt hast.«

»Ich dachte, es hilft vielleicht … Du wirst viele neue Menschen kennenlernen, und das ist natürlich schön, aber manchmal denke ich, dass Toby vielleicht ein wenig Angst hat, dich zu verlieren. Er ist nicht glücklich in letzter Zeit, und ich weiß nicht, warum.«

»Nein, aber wir wissen ja auch nicht viel über ihn, oder?«

Sie hätte weitergeredet, aber ihre Mutter hob die Hand. Toby und Tim kamen über den Rasen auf sie zu.

Elinor war, als würde sie die beiden aus großer Höhe betrachten, beinahe so, als wäre sie einer der Vögel, den ihre Gewehre aufgescheucht hatten. Dort zwei in die Sonne blinzelnde junge Männer in Schießjacken und Kniebundhosen, auf der Terrasse eine Frau und ein junges Mädchen in weißen Kleidern, die sich zur Begrüßung erhoben. Zwei Welten, die sich, so schien es ihr herabblickend, nicht vertrugen.

Dann sauste sie jäh zu Boden. Zurück in ihrem Körper, starrte sie auf das Ding, das an Tobys Hand baumelte: ein Schimmer weißen Knochens in einem Wust blutigen Fells, mit glasigen Augen. Das Schweigen verdichtete sich.

»Das ist ein Hase«, sagte sie.

»J-ja?«

»Hasen zu töten bringt Unglück.«

»Wird dich nicht davon abhalten, ihn zu essen, was?«, sagte Tim, um Heiterkeit bemüht. Er war nicht dumm, er spürte, dass etwas in der Luft lag, wusste nur nicht, wie er damit umgehen sollte.

»Ich hatte es für ein Kaninchen gehalten.«

Sie sah, wie abscheulich er es fand, dieses leblose, schlaffe Ding in seiner Hand. Durch seine Augen, aus seinem Kopf heraus sah sie den Hasen über der Hügelkuppe auftauchen, fließend wie Wasser durch hohes Gras. Ach, er hätte die Kugel zurückgeholt, wenn er gekonnt hätte, daran zweifelte sie nicht, aber es war zu spät. Fliegen legten bereits ihre Eier im blutigen Loch.

»Elinor …«

Ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, wandte sie sich um und ging ins Haus.

3

Auf der Treppe zu ihrer Bleibe fühlte Elinor sich sehr verwundbar; ein Tier, das im Schnee eine Blutspur hinter sich herzieht. Nicht mal hinter verschlossener Tür, mit entzündetem Gasring und kochendem Kessel fühlte sie sich sicher.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!