Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions Encre Rouge

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

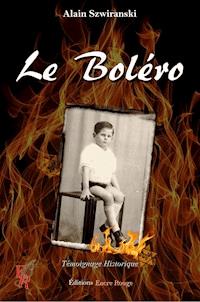

Voyage dans les souvenirs d’un homme juif de son enfance à nos jours

…Je me réveille à l’hôpital en pleurs et en sueur, complètement affolé, assailli par des visages oubliés. A présent, les portes du passé entre-ouvertes, des ténèbres de mon enfance, un besoin d’écriture s’enclenche ; des scènes vécues jaillissent de mon stylo…

Toute ma vie a été axée sur les livres. Libraire, V.R.P spécialisé livres hors-cours, marié, 9 enfants, peu de temps pour écrire à l’époque, et pourtant…

Alain Szwiranski livre un florilège de souvenirs, alliant la candeur d’un enfant à la sagesse d’un homme mûr. Avec un style aussi réaliste que passionnant, il vous entraîne dans le vécu d’un Juif, d’hier à aujourd’hui.

Un témoignage fort d’émotions pour les générations passées… et futures !

EXTRAIT

Les chaussures, de très mauvaise qualité, se retiraient afin de mieux courir pieds nus. Alain en cette époque maudite adorait prendre les godasses de ses copains pour les tremper dans un sceau d’eau à sa plus grande joie.

Alors un jour, un père excédé le prit mal. Antonio le seul italien fasciste d’opérette du village éclata de colère devant les répétitions fréquentes de galoches en copeaux de bois mouillées. Il frappa violemment à la porte des parents où quatorze fugitifs apeurés se cachaient discrètement au vu et au su de tous ; protégés par le maire Résistant lui-même. D’une voix de ténor mais surtout de fasciste conquérant il menaça ma mère de dénoncer « les responsables du malheur du peuple » présents, assorti d’un voyage organisé gratis pour des lieux « enchanteurs ». Ma mère résistante lui fit comprendre brutalement qu’un accord possible serait un avantage pour les deux parties plutôt qu’une tuerie générale touchant tristement les familles. Antonio ne voulant pas lâcher le morceau par principe, ma mère dû lui acheter pour son fils trois paires de chaussures.

Je me vengeai en les découpant.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Alain Seviran, né

Alain Szwiranski, est un passionné de la recherche du passé à travers les œuvres de tous auteurs connus ou méconnus. L’écriture a toujours été son dada : il a passé de nombreuses soirées à remplir des cahiers de nouvelles pour permettre aux lecteurs de profiter, aujourd’hui, de ces années de guerre, juste passées et encore présentes malgré que notre époque tende à minimiser les faits par défaut de transmission parentale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alain Szwiranski

Le Boléro

Témoignage historique

Cet ouvrage a été composé par les Éditions Encre Rouge

®

7, rue du 11 novembre – 66680 Canohes

Mail : [email protected]

ISBN papier :979-10-96004-39-3

ISBN numérique :979-10-96004-40-9

Préface

Je sais que cela devra arriver un jour ou l’autre mais le plus tard possible.

Je pense que je suis bon à raconter ma vérité, la mienne, la vérité que j’ai vécue. Sous notre lumière personnelle, dans toutes les histoires de la vie deux faces s’opposent : par exemple mon frère inconnu mort depuis soixante-dix ans m’empoisonne l’existence par une présence constante. Ma mère a toujours vécu au conditionnel sa vie par des « si ton frère…il aurait fait ou pas fait ceci ou cela » résultat moi, je conçois telle ou telle chose, l’image finale disparait sous un tas de « SI ». Je peux affirmer qu’il n’y a rien de plus embêtant que les absents présents dans votre quotidien, détruisant un futur passé plein d’avenir. Ma vérité a subi des satisfactions insatisfaites par le contraste du regard des autres. Je peux imaginer facilement ma vision des évènements détruite aux regards opaques. Le matin par habitude, on se lave et bien entendu, on jette toujours un regard dubitatif dans la glace pour confirmer l’image positive de soi. La découverte d’un étranger plus vieux, fatigué, les poches sous les yeux, les bas-joues affaissés, nous ouvre le monde de l’irréel négatif. Il faut à tout prix recréer sa véracité bien-pensante et fidèle que nous voulons voir. Voilà pourquoi deux faces cachent toujours l’envers du décor.

Aujourd’hui encore le rituel sacré des absents m’obsède, comment maintenir un souvenir de rien, offrir une idée du passé lorsque l’on ne l’a pas connu. Actuellement avec l’âge j’offre à mes enfants cette possibilité car les visages et les souvenirs de mes parents s’exposent au présent.

Donc un jour ma vue s’estompera comme mes démons du passé, par chance je pourrai enfin n’avoir que mes propres souvenirs. Ma vie a été écorchée à force de traverser en survol l’histoire des ancêtres pour perpétuer une photo à jamais jaunie. Que dire maintenant à mes descendants de l’épopée familiale ? J’ai compris la valeur de cette transmission en parlant à mes petits enfants nés après le décès de ma femme. J’ai lu, dans leurs yeux vides de visages leurs pensées pleines d’histoires à écouter comme un conte. Le passé de mes anciens survivra grâce à ces récits venus de partout.

Le Café de la Gare

A Rouen avant que le nazisme n'entre en guerre avec la France, le Café de la Gare était un carrefour central obligatoire pour les immigrés poursuivis. La clientèle cosmopolite composée d’étudiants, d’israélites, voyageurs en attente de départ de trains ou d'arrivées, aux parties de cartes ou d'échecs interminables, clients du matin au noir arrosé, ceux du midi aux apéritifs amicaux, ceux de l'après-midi, mondains, dégustant café, thé, citron, chocolat, petits gâteaux, et pour finir, le soir, les jeunes, les solitaires qui ne désirent pas rentrer chez eux, à l'alcool oublieux des sans passions.

Ce lieu souvent ouvert très tard en raison des derniers trains, servait de point de ralliement pour les différentes couches de la société en général. La personne la plus indispensable connue du lieu se trouvait être le serveur suisse GUNTER. Avec son accent régional, les habitués l’appréciaient pour sa gentillesse et sa serviabilité. Pour les communautés juives, polonaises, russes, allemandes, fuyant les envahisseurs, le premier appel téléphonique aux rabbins ou à mon grand-père afin de savoir où se réfugier, où trouver nourriture et abris, passait toujours par lui, au Café de la Gare. Chez les expatriés deux sortes de Juifs se distinguaient ; les intellectuels politiques ou religieux opposants de longue date à Hitler et, les non-opposants fuyant les infamies barbares. Tous trouvaient rapidement quelques compatriotes les aidant bénévolement et parfois même du travail.

Le temps passant loin des peurs, la sécurité morale revenant, ce petit monde réapprenait sereinement à vivre. Le Café de la Gare en profitait financièrement. Günther plaisantait d'un bon mot avec chacun, se démenait, serviable, pour trouver rapidement une habitation ou répondre à d’autres demandes. Ce Suisse-là avait le sens de la famille. Tous les mois à la même date, il partait en voyage une semaine voire ses parents âgés.

Parfois il faisait des plaisanteries de très mauvais goût, apparemment sans conséquences. En effet, dans le temps d’avant-guerre lorsque l'on buvait un café, le serveur rajoutait systématiquement « avec », c'est-à-dire « avec quoi ? ». Pour les fugitifs arrivés depuis peu, parlant mal le français, cela portait à quiproquo car le mot « avec » veut dire en yiddish « fous le camp ». Donc Günther hypocritement s'amusait, à chaque fois qu'une de ces personnes étrangères commandait un café, à dire d'une voix agressive très forte « avec ». Résultat instantané, la victime quittait le bar immédiatement. Bien entendu Günther la rattrapait en riant lui expliquant avec sympathie la méprise sur le mot « avec », le client revenait penaud en souriant pensant que la langue française était dure à comprendre, par la suite parfois même il rigolait avec Günther le copain.

Un jour de 1940 la guerre arriva malheureusement jusqu'à Rouen, les Teutons invincibles, à la mauvaise réputation annoncée, entrèrent en vainqueurs revanchards de 1918 dans la ville détruite au trois quarts par les bombardements. A la surprise de la population un immense drapeau nazi orna la façade du Café de la Gare, Günther apparut pour la première fois en tenue de commandant SS, se planta fièrement devant l'entrée principale. Un camion d'hommes armés se mit immédiatement sous ses ordres. A la tombée de la nuit, une trentaine de familles au seul droit de mourir, arrêtées, prirent une direction inconnue dont aucun ne revint. À la fin de la semaine, d’autres ayant déjà connu le même sort, ceux qui risquaient l’arrestation n’eurent que le temps de prendre leurs affaires, s'enfuirent et purent survivre un certain temps, avec beaucoup de chance. Günther ou plutôt le commandant bourreau au cœur de pierre, connaissant les adresses fournies par lui, à l’image d’un chien de chasse fouillant les terriers, s'acharna sans repos, avec la volonté de nettoyer la ville de sa juiverie pourrie. La malchance voulut qu'un de ses tireurs, maladroit, en tentant d’abattre des fugitifs, les ratas et tua Günther le Suisse salopard allemand.

Aujourd'hui le Café de la Gare existe toujours.

Ayez une pieuse pensée pour ceux qui n'y sont jamais retournés.

Sabine, Ephraim et Rachel-Lea

Maman a aimé quatre hommes dans sa vie ; mon père un amour de cinquante ans, son frère Boubou, chef de famille virtuel survivant de l'holocauste, son beau-frère Simon le médecin des lépreux en Afrique pour qui elle éprouvait une admiration sans bornes, et surtout Ephraim son père au manque de paroles.

Sabine née le 8 mars 1914 a commencé sa vie à la manière d’un roman à l’eau de rose. Arrachée par nécessité à la tendresse de ses parents étrangers en août 1914, elle évita le camp de prisonniers. Huit ans plus tard, kidnappée par son père « inconnu » en pleine école un vendredi soir ; son existence n’a pas débuté sous les meilleurs hospices. Sans préparation elle fut transplantée, d’une famille catholique aimante où sa mère l’avait placé, à une famille juive pleine "d‘attentes affectives". Malencontreusement un signe de croix très timide devant les bougies de shabbat allumées sur la table à son arrivée dans la nouvelle maison, a scellé une grande incompréhension entre la maman neuve « Rachel – Lea » imprégnée d’une tradition religieuse veille de plus de cinq milles ans, et sa fille goye.

Sabine dans la rue se plaignait à qui voulait l’entendre d’avoir été enlevée de force à son foyer catholique par des rastaquouères. Le nouvel instituteur, le rabbin, ne trouvèrent que le chant pour l’intégrer à son nouveau milieu, et son père, pour la rassurer ainsi qu’éviter ses fugues à répétitions, obtint de l’ancienne famille la permission de prendre chez lui une de leur fille, Renée, âgée de vingt ans. Il s’engagea en échange à lui fournir trousseau et meubles pour son mariage. En 1918 il avait tout perdu volontairement pour retrouver sa fille. Afin de récupérer ce petit être rebelle il fut confronté à de nombreuses difficultés venant des autorités françaises ainsi qu’au mauvais vouloir de l’administration. L’un comme l’autre ne le firent jamais reculer. Il faut savoir qu’il avait été ruiné par l’État qui exigeait des garanties financières pour les recherches. Jamais il n’émit le moindre regret ou la moindre remarque.

Jetée en pâture au milieu de grandes sœurs aux cheveux multicolores et d’un jeune frère rouquin, elle choisit d’aller vers Boubou le dernier né en captivité en France. Elle me conta parfois leurs bêtises enfantines ainsi que leur complicité constante jusqu’à la fin de leurs vies. Fanny, Anna, Albertine, préféraient leur jeunesse naissante à une enfant inconnue de huit ans, ne parlant pas yiddish. Le plus extraordinaire, aucune des trois sœurs ne vécut un judaïsme flamboyant. Fanny quitta la maison pour un homme décédé trop tôt, laissant derrière lui deux enfants orphelins. Anna se convertit au catholicisme après la guerre 39/45 et refoula ses souvenirs judaïques à la demande de son mari polonais. Quant à Albertine en Suisse, elle se maria, divorça plusieurs fois puis disparut. Au jour d’aujourd’hui personne ne sait si elle vit encore et où. Pour ce qui est de Boubou il épousa une femme laïque communiste et le devint. Seule Sabine, jusqu’à ce seize décembre 2003, pratiqua et pria suivant la tradition pour ses morts de l’holocauste des années 40.

De sa jeunesse heureuse elle me raconta des histoires savoureuses, comme la dispute et la fâcherie de sa mère avec le bougnat son voisin dont la cour donnait sur les fenêtres de mes grands-parents.

A l’époque son père tenait un shiplander1 sur le port de Rouen fournissant les bateaux en produits frais ainsi qu’en vêtements, savons, parfums, jusqu’en 1940. Un soir un marin de passage en manque d’argent pour ses achats troqua un perroquet contre quelques fournitures. Mes grands-parents l’installèrent dans l’appartement au-dessus du magasin près d’une des fenêtres côté cour. La journée l’animal respirant l’air frais du dehors, entendait parler sous les vitres ouvertes. Une matinée, sans raison, il interpella le marchant de charbon en lui commandant un sac de cent kilo. Le brave homme monta les deux étages avec sa lourde marchandise à la stupéfaction de ma grand-mère Rachel-Lea. Celle-ci refusa la livraison expliquant qu’elle n’avait passé aucune commande. Le résultat fut terrible, le voisin vexé proféra des insultes à son encontre. En réponse elle lui assena son plus gros mot « grand sot » et, un rapport de dix ans de bon voisinage s‘acheva ce jour-là. Quelques jours plus tard, à table, l’assemblée familiale entendit le perroquet réitérer ses achats verbaux. Plutôt que d’en rire avec notre bougnat, Rachel-Lea, n'aimant pas avoir tort, se débarrassa de l’animal en décrétant qu’un bon commerçant doit être capable de vérifier les appels de commande, donc un imbécile reste un imbécile et ne mérite aucune considération. Cette histoire se passait dans les années 20. En 1940 au moment de l'invasion allemande, le seul qui proposa à mes grands-parents de les aider à fuir l’envahisseur nazi en se cachant dans sa campagne futce brave bougnat. Ma grand-mère lui conta enfin l’histoire du perroquet, ils en rirent beaucoup, firent la paix devant un bon repas d’un volatile poulet.

Petite le grand jeu de maman consistait à monter sur la véranda d’une voisine, Boubou jouait les équilibristes sur ses épaules, une fois à bon port, tendait les bras pour aider sa sœur à monter. Bien entendu Ephraim, mon grand-père, interdisait ces escalades devant les dangers encourus : blessures, brisures de verre, coupures. Les deux voyous ne se posaient pas de question sur le résultat hypothétique. Une fois en haut, le plaisir était de se laisser glisser et de recommencer maintes et maintes fois. La voisine madame Baisecon, une vieille fille esseulée, les encourageait de la voix. Les deux enfants égayaient sa solitude, plus tard elle aussi proposa à mes grands-parents sa maison de Sartrouville pour se cacher.

Jamais il n’y eut d’accident.

Dans les années 30 Boubou trouva dans un caniveau sur le chemin du retour de l’école deux grosses liasses de billets d'un montant de deux millions de l’époque. Ephraim son père décréta immédiatement qu’il fallait les rapporter au commissariat à l’instar d’un bon citoyen français. Très fier il partit pour celui-ci avec Boubou et Sabine afin de leur faire comprendre la notion d’honnêteté. D’abord, la police par habitude chipota sur son nom étranger, son permis de travail, mais particulièrement sur les circonstances de la trouvaille. Le hasard voulut que le propriétaire de l’argent, dans le bureau d’à côté, portait plainte pour vol. Quelques instants plus tard, il accusait Boubou du larcin d’une troisième liasse absente d’une valeur d’un million. Mon grand-père le prit très mal lorsque ce môssieur affirma d’un doigt inquisiteur.

« Il n’y a rien à attendre de ces gens-là. Les Juifs sont tous des voleurs ».

Ephraim, la moutarde au nez, se préparait du haut de son mètre quatre-vingt-dix à casser la figure de cet antisémite de mauvaise foi évidente. Sur ces entrefaites arrive une bonne sœur, la troisième liasse encore humide à la main. Le mauvais coucheur remercie cette religieuse avec plein de courbettes, soulagé, récupère la totalité de son butin, lui offre une récompense sans une parole d’excuse ni de remerciement pour Boubou pleurant dans son coin. Sorti des locaux de la police mon grand-père vexé, peiné d’avoir été jeté en pâture injustement, décida, une fois calmé, de dire à ses deux enfants.

« A partir d’aujourd’hui, quoi que vous trouviez n’allez plus à la police, maintenant en France un citoyen exemplaire est celui que l’on ne voit jamais, la probité n‘existe plus. »

Il donna deux francs à Boubou pour son acte d’honnêteté en ajoutant à l’intention de Sabine.

« Ton frère en ramassant cet argent ne lui appartenant pas t’a montré ce qu’il ne faut pas faire. Souvenez-vous, un Juif restera toujours un Paria quoiqu’il fasse. Si le rabbin vous dit le contraire parlez-lui de Jésus. »

Ephraim fils de rabbin était très fier de ses origines. A seize ans revenant du Talmud, des jeunes copains chrétiens l’invitèrent à jouer au football. Il portait en ces temps-là la tenue du pieu religieux, le caftan, la kippa, le taleth sous les vêtements ; il plia ses attributs, les rangea soigneusement au bout du terrain. Après une partie agréable mais rude, il revint prendre son bien pour se rhabiller. Là, une surprise l’attendait. Ses habits avaient disparu. Mauvaise farce. Il n’était pas question de rentrer chez son père le rabbin sans sa tenue. Honteux il choisit de s’enfuir de Pologne. Il ne revit celui-ci que dix ans plus tard, toujours penaud de son manque de respect.

A Vienne il exerça plusieurs métiers, jusqu’à la rencontre de sa vie Rachel-Lea, petite femme de seize ans qui vendait et achetait des actions boursières à l’extérieur du bâtiment officiel celui-ci étant interdit aux mineurs, aux femmes. Ce fut le coup de foudre. Ils se marièrent, ensembles traversèrent plusieurs pays, exerçant de nombreux métiers dans la joie, ponctuant leurs passages par des naissances. Fanny en Pologne, Anna en Allemagne, Albertine en Suisse, Sabine et Boubou en France. La magie de leur vie dura jusqu’au terme du voyage à Auschwitz2.

Sabine n’oubliait jamais en parlant d’eux de rajouter :

« Des Juifs normaux, sans problèmes, qu’ont-ils fait de mal ? »

La dinde

En 1943 pour une grande partie des français de toutes conditions, à cette époque la nourriture devenait la priorité, comme l'habillement. Chez les envahisseurs nul ne pensait à la barbarie démoniaque teutonne plus destructrice dans les autres contrées. Ils ne songeaient qu’à eux même. Souvent issus de milieux marginaux ils mettaient leurs imaginations prolifiques à chercher de nouvelles ressources financières rentables à leurs plus-values bancaires. Il y avait aussi dans les villes où les Allemands séjournaient quelques privilégiés pourris se goinfrant sur la misère morale et physique, leur pitance de salaud gonflait au rythme de leur embonpoint. Deux sortes de profiteurs évoluaient : les premiers s’accaparaient l’ensemble des biens juifs qu'ils pouvaient saisir de même que ceux de certains français patriotes croyant encore aux valeurs de respect, d'amour, de patriotisme ; les seconds, plus discrets, ne pensant qu'aux richesses à venir pratiquaient le Marché Noir. C'est vrai, les autorités s'opposaient par des lois établies à ce commerce. Certains pourtant en profitèrent avantageusement à leurs fins personnelles.

Ils s’y engraissèrent sans vergogne, souvent envers les Juifs ayant pignon sur rue grâce aux libertés accordées par Napoléon. Cible favorite, facile à spolier, rien ni personne de vivant ne trouvait de faveur de sauvegarde humaine à leurs esprits embrumés de venin mortel. Les magasins, les appartements, les meubles, les tableaux, ne leur suffisaient pas ; il fallait aussi se débarrasser des enfants, des femmes, des maris, des vieux. Pour eux la prise de guerre n'était que le début d'un long chemin les menant droit en enfer.

Il parait que des français collaborateurs savaient où les convois partaient. Tant mieux, moins de témoins revendicateurs pour l’avenir leur garantissait une tranquillité sulfureuse. Ceux qui n'étaient pas des proscrits leur posaient des problèmes moraux. La facilité d'éliminer sans témoin une famille se compliquait pour celles qui étaient françaises car elle supposait un retour incertain comme les communistes après 1941, les résistants, chrétiens, protestants qui pourraient réclamer leurs biens en cas de victoire des alliés. Ils ne pouvaient pas agir avec autant d'avarice mais quand même la tentation plus forte que la raison les emportait sur les bateaux de la fuite mortelle.

Le souci de la population affamée sans espoir demeurait l'amélioration de leur garde-manger, il ne leur restait plus qu'à engraisser une majorité de paysans garants de leur investissement animal ou agraire. Les œufs, les poules, les légumes enflaient plus la guerre durait dans le temps. Le café, le sucre ainsi que les plaisirs de la chair se voyaient taxés en multiplicateur au carré. Bien sûr ceux qui ne possédaient aucune fortune, fièrement se déclaraient contre le marché noir, preuves à l'appui arborant un attachement à Vichy ou à De Gaulle. Une grande partie des français en manque de matières premières se laissa saigner volontairement par les vampires assoiffés de francs. Les porteurs d’étoiles par obligation se virent contraints d'en passer par là. Mes parents aussi. Ma mère avant que le magasin ne soit saisi par le commissaire aux affaires juives avait pu sauver quelques marchandises. Ce maigre trésor ainsi que celui de quelques amis cachés ensembles dans la même maison, leur permirent de survivre. À l'époque de Noël, maman échangea une dinde contre cinq coupons de tissu dans une ferme des environs. Pour nous, ce volatile en puissance dans le garde-manger garantissait une semaine de pitance. Le problème pour maman ayant une peur atroce d'enfant de ce qui porte des plumes : comment tuer cette jolie dinde ?

La dinde trônait paisiblement dans le jardinet derrière la maison.