Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

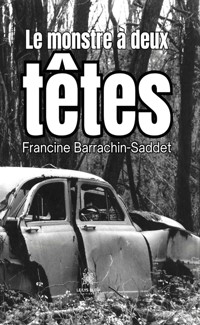

Cet ouvrage retrace en premier lieu une enfance spoliée. À travers les pages de ce livre, l’auteur partage le difficile chemin de la reconstruction et de la quête de soi-même. C’est un combat intérieur pour trouver la paix, à la fois avec soi-même et avec les autres, une quête essentielle pour une vie épanouie.

À PROPOS DE L'AUTRICE

À huit ans, le premier livre de poche de Francine Bararrachin-Saddet devient un trésor. La correspondance avec son grand-père autodidacte lui procure joie, fierté et indépendance. Chaque livre dévoré se transforme en une bouée de survie. Plus tard, l’écriture devient un besoin vital. Son désir de partager ses mots persiste, insatiable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Francine Barrachin-Saddet

Le monstre à deux têtes

© Lys Bleu Éditions – Francine Barrachin-Saddet

ISBN : 979-10-422-2696-1

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Lettre au lecteur

Je dédie ce témoignage à toutes celles et tous ceux qui souffrent, à toutes les personnes qui aiment Maman-Nature, elle qui m’a tant aidée à sauver ma peau. J’ai une pensée pour les psychothérapeutes : ce qui est là est aussi une réponse à leur travail.

Préface

Le livre du Francine Barrachin est un témoignage inhabituel et étonnant. Francine ne raconte pas son histoire, elle veut « la livrer », autant pour dénoncer les abus dont elle a été victime que pour trouver en elle « les moyens d’être libre » et pour conjurer l’effet médusant de la souffrance. Son texte s’éprouve tel quel, jaillissant, touchant, dérangeant, saisissant, souvent impensable.

Passé, avenir, présent se mêlent dans une écriture parfois chaotique et morcelée, parfois fluide et ronde. Tout au long de son témoignage, malgré les piétinements, les heurts, les arrêts, les trous de la dépression, Francine est dans la préparation à sa renaissance. Elle prend conscience et cisèle à petits coups ses souffrances, ses peurs, ses besoins, ses espoirs, ses désirs, son formidable appétit de vivre. Nous suivons pas à pas ses états de sidération, son corps envahissant et torturant, ces terreurs, son amour de la nature et sa passion pour la forêt. Entre les distances et les tensions dramatiques, la vie de la petite fille qu’elle a été nous apparaît dans toute sa tragédie. Luttant jour après jour, minute après minute contre ce monstre à deux têtes qui la torture intérieurement comme il l’avait persécutée dans sa vie enfantine, Francine nous révèle la parole qui se reconstruit lentement, les phrases qui s’associent pour donner un sens tolérable à l’éprouvé, le rythme qui renaît du chaos.

« Je suis vivante, c’est simple, écrit-elle. J’ai une vie, je dois la trouver, je ne peux pas partir sans savoir qui je suis » et elle parcourt le chemin de son identité et de sa place dans le monde. Ce travail de réparation et de reconstruction a trouvé ses fondations dans l’alliance thérapeutique qui nous a guidées toutes les deux ; nous avons vécu en commun de nombreux essais, des erreurs, des espoirs et des désespérances, des lassitudes aussi, de l’irritation et de l’apaisement jusqu’au terme de la libération du carcan. Francine nous prouve dans son livre que l’aventure de l’affranchissement de soi est réalisable. Et lorsqu’elle écrit « l’effort est merveilleux », alors quelque chose est acquis. Après avoir traversé les ténèbres de l’enfance, elle accède enfin à la clarté de sa vie de femme. Le noir n’est plus seulement la tourmente, mais une découverte de soi et de ses propres capacités de lutter, d’affronter, de se poser et de s’affirmer.

Je tiens à lui transmettre ici mon affection et mon admiration pour sa ténacité et son courage. Francine a réussi son pari, retrouvé ses aptitudes à jouer avec les émotions, les mots, les sensations, avec la vie. Elle peut maintenant aller caresser une baleine.

S.R.O

Introduction

Je n’ai pas le choix, il faut que je me fasse cadeau de ce livre, le moment est venu de dire, d’exposer au grand jour une enfance volée.

Il a fallu, pour que je réalise l’ampleur des dégâts, une émission de télévision que je n’ai pas vue, une sorte d’officialisation, de reconnaissance sociale de ma souffrance enfin nommée, cette souffrance enfantée par le viol, les sévices physiques, les tons endémiques d’un levain de famille. J’ai vécu dix-neuf ans avec un père psychopathe pédophile, une mère masochiste.

Si je vous disais que, lors d’un des traumatismes les plus grands, comme le viol, l’affectif coupe les commandes, vous saviez déjà tout, n’est-ce pas ?

Je sors de chez un avocat. Le bilan est bref. Je n’ai plus la possibilité de demander une quelconque aide judiciaire (juridique ?) pour me défendre enfin. Trente ans ont passé depuis que mon père s’est allongé sur moi alors que je rentrais de l’école. Trente ans, c’est trop. Pour en guérir, c’est juste assez. Il semblerait, pour cicatriser ce chancre, qu’il faille affirmer : j’existe. Qu’il faille exploiter tout ce noir pour un mieux.

Le monstre à deux têtes

La boîte à musique

Au premier étage, à côté des chiottes communes au café, mes parents et moi dormons dans la même chambre. En fait, nous habitons chez ma grand-mère dans un quartier pauvre à la limite de Paris.

Mémé dort dans un coin de la pièce du bas qui fait office de salon. Un salon encombré en son centre de la table ronde, à droite, en entrant, d’un joli piano désaccordé dont je n’ai jamais entendu personne jouer. Ce piano, il n’y a que moi qui l’ouvre, le touche et fais tourner les chandeliers qui l’ornent de chaque côté. À la suite, passé l’angle de la pièce, impossible de me rappeler ce qu’il y a, mais c’est sur ce mur qu’est l’ouverture vers la cuisine que ma mère ferme d’une couverture trouée.

Cette couverture pend en permanence d’un côté du chambranle et on l’accroche de l’autre pour se laver dans la cuisine qui donne sur la cour, l’hiver pour garder la chaleur, l’été surtout pour s’isoler.

La cour commune est au centre de la pointe d’un pâté de maisons avec, à gauche, une rue longue et poussiéreuse que je n’ai jamais suivie jusqu’au bout et, du côté de la porte d’entrée, une rue de Gentilly des années 50 couverte autant de terre un peu ocre que d’antiques pavés arrondis.

Le soleil arrive jusqu’à la cour. Elle commence par une pente de ciment gris jusqu’à ce trou donnant sur les égouts. C’est de là que les rats viennent. Ils viennent ronger les os que le boucher entrepose là, à notre gauche, de gros os aux cartilages nacrés. La boucherie ouvre sur cette rue longue et poussiéreuse, derrière. Une rue très grise aux trottoirs étroits, où les voitures passent vite. Il y a un long mur gris.

Il y a en moi une chose vivante jamais éclose, une vraie chose de moi congelée par un cataclysme difficile à décrire.

Je me revois dans une poussette sur des chemins cahoteux. Mémé me conduit dans la campagne de son enfance, des grillages ferment les jardins. Dans un lacis d’herbes humides et de lierre rampant, une reinette lumineuse est blottie. C’est un paysage à mes dimensions, des buissons à la hauteur de mes mains, des coussins de clarté après la pluie. Je voudrais voler toutes les fleurs des jardins pour grossir le bouquet que je porte sur les genoux.

C’est vers l’âge de quatre ans que je dois définitivement battre en retraite et mobiliser mes forces neuves pour ne pas mourir. Je me suis réveillée de ce qui me paraît aujourd’hui être un rêve audacieux, la nuit. Mon père m’a toute secoué de mon innocence en me rhabillant d’une jolie robe tricotée, puis assise au bord de la table ronde.

Il y a là ma grand-mère, ma mère, telle une ombre. Une ombre ne parle pas. Mon père dit qu’il va partir dormir à l’hôtel avec moi, ses propos sont répétitifs. Je suis la seule femme de cette maison qui sait vivre et choisir. Je vais choisir, d’ailleurs j’ai déjà choisi, d’après lui je ne suis pas encore pourrie.

Ma grand-mère gueule comme une harpie, des injures. À ce moment-là, je ne peux pas l’aimer. Dans la pièce, cette nuit-là, on ne décide de rien, on hurle sa haine. Je sens mon père comme une fausse et malléable protection. Je découvre à ma grand-mère des allures de sorcière avec les mots de mon père ; je palpe tout ce vide représenté par ma mère qui demande faiblement qu’on me laisse dormir.

Personne ne me prend dans ses bras. Aveuglément, je sens que l’enjeu est inexistant : c’est moi, la toute petite. Les rancœurs accumulées emplissent le lieu, le mal-être se vomit à la face du diable tandis que la fatigue me terrasse.

À quatre ans, je suis une femme. J’ai, en tout cas, appris à douter, douter de tout puisque ces trois-là sont mes seuls repères.

J’ai un souvenir assez précis, empli de douceur réparatrice et de violence que je veux me conter, relier un peu ce qui précède avec ce qui va suivre, écrire comme elles viennent les choses qui me restent.

Les volets étaient mi-clos. La pièce était grande et feutrée. Une vieille dame et un vieux monsieur – peut-être que j’ai imaginé le vieux monsieur, peut-être que la vieille dame venait de perdre le vieux monsieur et que c’est ce qu’elle a dit – étaient assis sur des fauteuils dans un coin d’ombre. Il y avait un cosy, et on m’a invité de la voix et de la main à m’asseoir en tapotant un coussin du lit. J’étais entrée avec ma mère.

Dehors, c’était le grand soleil d’été.

La vieille dame très douce a dit qu’elle avait quelque chose à me donner et m’a présenté une boîte. C’était une boîte à musique. Elle l’a fait jouer et l’objet brillait malgré la pénombre. C’était pour moi. J’avais une envie irrésistible de la tenir juste devant mes yeux, de la posséder avec délicatesse, les deux mains tendues. La musique et la lumière de cet instant étaient un enchantement et mon corps n’était plus que sourire. Elle a dit : « c’est pour toi, prends-le… Vous permettez n’est-ce pas ? » a-t-elle ajouté pour ma mère. Après je ne sais plus rien, sauf la peur.

Le serrement dans la poitrine, qui ne me quitte plus, est devenu plus fort et nous sommes ressorties, ma mère et moi, dans le soleil.

Mon père et le fils de la dame ont terminé de jouer aux boules et nous sommes remontés tous les trois dans la voiture. Ma mère a expliqué que la dame voulait me donner une boîte à musique beaucoup trop belle pour une enfant de mon âge.

C’est à cette période que je retrouve maman, le matin, en train de vomir dans l’évier. Je suis inquiète parce que c’est tous les matins. Elle se traîne, lamentable, larmoyante, une main sur l’estomac. Elle, qui d’habitude accomplit tout à toute vitesse, avance au ralenti, se recouche même parce qu’elle ne tient plus debout, en répétant, essoufflée : « ça va aller… c’est rien… » Sa voix de martyre ne me rassure pas du tout ; je crains que maman meure. Et puis, je suis parachutée un beau jour chez pépère et mémère pour un temps indéterminé. Quand ils reviennent me chercher, maman ne vomit plus et a acquis une espèce de fragilité aérienne d’adolescente.

Les maîtresses d’école

À l’école maternelle, les souvenirs sont flous. Je me souviens essentiellement d’un terrible malaise quand la maîtresse a demandé d’un ton sarcastique à un petit garçon turbulent de venir sur l’estrade. C’est un enfant de pauvres. Nous sommes pauvres, mais il y a pire. Une fois sur l’estrade, elle demande à l’enfant de baisser son pantalon. Je ne participe pas vraiment à l’hilarité générale. Je sais déjà des choses, mais je ne sais pas lesquelles. La femme sait que le petit garçon aux yeux cernés, aux cheveux pratiquement rasés, a toujours des espèces de slips maintenus, déchirés, par des épingles à nourrice. C’est ça que nous, les petits, devrons vérifier une fois le vêtement baissé. Il est évident qu’elle n’en est pas à son premier coup.

Le garçon est tourné vers le tableau, il pleure. Au début, il avait ri avec nous. Je crois que j’ai ceci de commun avec lui ; au début, je n’y crois pas, ces choses-là ne peuvent pas exister. J’attends la suite avec des yeux ronds, et c’est pitoyable, ce tissu douteux maintenu d’un côté en plis grossiers créant l’asymétrie et pendant sur les petites fesses. Le petit pleure et doit, sous les menaces, se tourner vers nous, tenant sa guenille. La scène se poursuit dans l’immonde qu’engendre la bêtise. J’ai oublié. Mon malaise va croissant. Quelque temps plus tard, je suis prise de nausées. Une crise de foie après avoir ingéré par la force des saucisses aux pois cassés sous la domination sadique de la directrice de l’époque. Je me souviens, par sensations et images coupées de moi-même, de ces crises de foie. Une petite fille affaiblie dans une chaise longue. On s’occupait de moi et je ne suis jamais retournée à la maternelle. J’ai su bien plus tard que je vomissais les angoisses de ma mère comme j’avais vomi tous les laits, au point d’atteindre un état critique. Ma pauvre mère, une mauvaise mère, n’a pas de rembourrage protecteur, pas de lait dans les tétons, ma mère, pour son rejeton. Rien. Seins secs. Ma mère ne voulait pas d’enfant. « Pas à ce moment-là », disait-elle. C’était trop tôt. Elle avait vingt-trois ans.

Je me suis donc décidée à quitter le ventre de ma mère, sachant parfaitement ce qui m’attendait, et j’ai mis treize heures à parcourir les quelques centimètres de son vagin.

Pour les fringues, je fais partie des privilégiés. Dans ce qui a été « ma famille », par monts et par vaux, dans la tourmente, on se doit d’être toujours bien habillé et propre, avec tous les boutons présents. Ça vient en partie de ma grand-mère qui, plus jeune, alors qu’elle travaille comme un homme musclé avec une tension d’anorexique solitaire chez Olida à tuer les cochons et brasser le sang dans les cuves, envoyait ma mère en pension chez les sœurs avec les filles du notaire, du pharmacien et du docteur. Petite fille et adolescente, ma mère était habillée par une couturière.

Mon grand-père paternel que je n’ai jamais rencontré rentrait depuis toujours par intermittences plus ou moins violentes. Quand il ne rentrait pas, ma grand-mère avait de ses nouvelles par la police qui venait perquisitionner pour certains recels dont elle n’était pas au courant. Il faut dire que mon arrière-grand-mère n’avait pas appris grand-chose à sa fille. Le souvenir de ses premières règles est le reflet de ses premiers éveils : « Tu saignes, ma fille… » avait-elle dit à ma grand-mère qui se cachait sous le lit avec la peur d’avoir fait quelque chose de très mal, sans savoir. « Hé ben, c’est pas fini… tu saigneras toute ta vie ». L’arrière-grand-mère élevait seule ses sept enfants en lavant le linge des soldats, plus tard, celui des gens du village et du château. Bref, les visites du mari de ma grand-mère « chez lui » s’apparentaient à du Zola dans le descriptif le plus sordide. C’est le couteau qui parlait à ma grand-mère ; une fois, ce fut le pistolet avec lequel il tira un peu partout dans la baraque. Il paraît que jamais ma mère ne fut battue par son père. Ma grand-mère le fut énormément. Pour le peu que j’en sais, ma mère ne fut jamais touchée non plus. Je veux parler de tendresse. Plus tard, « par la faute » de ce délinquant qu’on appelait un voyou, ma mère fut discréditée aux yeux de ses copines de pension et interdite de séjour dans leurs maisons. Le dimanche, elle rendait visite en prison. Son père était toujours très gentil avec elle. Il était régulièrement mis à l’ombre et ma mère prenait le chemin d’en être une.

Je vais vers mes six ans et entre à la grande école, au cours préparatoire. J’aime ! Non ! J’adore apprendre ! Et cet amour inassouvi ne m’a jamais quittée. Mlle L. est ma première institutrice. Je suis sa chouchoute et elle me prend sur ses genoux pendant la classe. À la sortie, elle dit à ma mère qu’elle voudrait une petite fille comme moi. L’année suivante, elle vient me chercher dans la salle du cours élémentaire quand elle doit s’absenter un moment et j’occupe sa chaise derrière le bureau, sur l’estrade, avec pour mission de noter les noms des enfants dissipés. Mlle L. m’a même confié un paquet d’images pour ceux qui sont sages… Souvenir trouble. Je n’ai jamais revu cette femme. Aujourd’hui, je la sens confusément me prendre dans ses bras alors que je n’ai pas encore sept ans, me questionner, j’ignore comment. Je crois qu’elle a besoin de moi quand j’aurais terriblement besoin d’elle. Je suis sous terreur, elle ne le sent pas, elle n’est pas en état de m’aider, je me dégage, elle me dit : « tu as changée… » et renonce sans comprendre. Mais quelque chose vibre. Mon père lui aurait-il fait savoir, par ma mère, par moi, même, qu’elle doit me laisser tranquille, s’occuper de ses fesses, de ses oignons, sous peine de représailles ?

Mes âges se mêlent, une sorte de long cauchemar largement envahi de trous noirs, d’absence de vies involontaires. À l’instant, le pire est l’interdiction de jouer ratifiée par ma grand-mère et ma mère, adultes complices par abandon. Ma grand-mère me garde le soir, c’est elle qui commence et finit le travail plus tôt. À cette époque, elle est cuisinière et bonne à tout faire dans un laboratoire. Inutile de préciser qu’elle est fatiguée quand elle me récupère chez une gardienne dont je ne me souviens que des crêpes au rhum. Avec moi, ma grand-mère a aussi des horaires, elle assure un travail supplémentaire qu’elle aime malgré tout. Je dois être lavée, avoir mangé et être au lit quand mes parents arrivent. Faut faire vite. Une fois seulement elle me frappe sur le dos de la main parce que je ne reste pas tranquille pendant la toilette, très fort. Les mains de ma grand-mère sont de grands battoirs rougis. Je lui offre un bonbon, ça calme les nerfs ; elle en reste comme deux ronds de flan. Mais ce qui domine est la peur que mes parents constatent le gonflement anormal de ma main.

Le trou dans la couverture

Ma mère a vécu l’exode et raconte les avions qui tirent sur elle, sur sa mère, sur tous les gens en fuite sur la route. Pour elle, cet exode se transforme en grandes vacances puisqu’elle retrouve son cousin et ils vivent dans la Mayenne quelques mois trop courts. Ce sont de grandes balades à vélo, des bêtises faites ensemble et des goûters regorgeant de lait et de tartines bien beurrées. Des souvenirs illuminés après les courses à la bouffe dans les rues de Paris, quand ma grand-mère fabrique du savon dans ses casseroles pour le vendre au marché noir, en tremblant. Ma mère est amoureuse de son cousin. Quand il débarque à Gentilly, j’ai peut-être six ou sept ans. Ma mère ne l’a jamais revu depuis cette période heureuse. Il a une femme et des enfants, mais il vient seul rendre visite. Il entre alors qu’elle me savonne dans la cuisine. Elle me laisse assise sur la table et dépose le gant avant d’entrebâiller la couverture, pour entrer dans la chambre-salon et l’accueillir. Ma grand-mère est déjà avec lui, de l’autre côté de la couverture. Ma mère revient pour finir ma toilette et me rince. Ils parlent ainsi de leurs souvenirs d’une pièce à l’autre et ma mère rit beaucoup pendant que ma grand-mère ponctue le tout de petits « Oh ! » tendrement choqués et émus. C’est au détour du premier silence que ma mère s’écrit, presque sautillante : « Je ne t’ai pas présenté ma fille ! Parce que j’ai une fille, figure-toi ! Regarde ! C’est bien une fille, hein ! » Elle me soulève et, à bout de bras, elle plante mon sexe face au plus gros trou qui mange la couverture, qu’il puisse vérifier ses dires.

C’est dans la grande chambre que je passe les journées de mes maladies infantiles, seule. Quand elle rentre du travail, maman me rapporte un livre ou des décalcomanies dont je remplis des cahiers. Sur ce lit, dans le coin du fond de la pièce froide, les heures sont longues et tristes. Je revois ce grand et beau livre, de grandes images extraites du dessin animé de Pinocchio. Il est bien protégé dans son carton. Si je ne le consulte plus, je le glisse dedans avec précaution. Peu de temps après l’avoir reçu, je poignarde le carton de mon stylo bille en appréciant le bruit ainsi créé, la résistance légère, et découvre avec horreur le dos de mon livre neuf couvert de trous bleuis. Je pleure. Je m’ennuie et, les pieds glacés, je vais coller les décalcomanies en haut et à gauche de la glace de l’armoire qui est face à mon lit. « Ça fait sale… » dira ma mère qui en fera toute une histoire. Cette pièce est aussi grande que je suis petite, aussi triste que j’aie besoin de gaieté et aussi froide que j’aie besoin de chaleur. Maman me rapporte toujours quelque chose, mais ne reste pas longtemps. « Ma pauvre chérie, dit-elle en caressant ma joue. Ça a été aujourd’hui ? Fais voir si tu as encore de la fièvre… bon… il faut que j’aille faire les courses, je n’ai pas beaucoup de temps… » Je n’ai pas le souvenir d’autres visites, mais peut-être y’en a-t-il eu ?

Mon père a un Solex et va travailler avec. Je connais le bruit du Solex qui surgit du coin de la rue, mais ma mère et ma grand-mère distinguent toujours ce bruit avant moi, comme une alerte. C’est comme ça, par un après-midi, que mon père est rentré plus tôt. Malgré les pauvres interdictions d’elles deux, je me suis fait prendre à jouer dehors devant la porte. En flagrant délit de jeu, je tiens une corde à sauter qui ne m’appartient pas. Raidie soudain par la terreur, j’entre dans la maison ; il me regarde sans rien dire. Tout délit de jeu est puni. Je me souviens de ces week-ends, dès le matin. Mon père, au lit, m’ordonne d’aller chercher mes cahiers et nous faisons du calcul. Un tas de chiffres tombent sous les ordres. Dehors, j’entends les enfants jouer. Dans la journée, je dois rester assise, étudier. Je rêve, j’entends hurler soudain, je suis prise en flagrant délit de rêve. Et le temps passe sous un déferlement de mots sans suite sur les études, le travail, le salaire des gens qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, des bruits de machine d’usine faits avec la bouche, le nez, les mains, des caricatures d’ambiance et d’outils auxquels je n’échapperai pas parce que je suis trop conne et trop feignasse. Ces bruits, ces mimes virulents et ces mots crachés martèleront toutes les journées de mon enfance et de mon adolescence, invariablement, toujours. Bien sûr, les deux autres interviennent et ça se prolonge tard dans la nuit. En fait, ça n’a jamais de fin.

Les coups que je prends sont essentiellement sur les fesses, les jambes. Mon père a sûrement appris un jour que le crâne des petits enfants est fragile, et ce n’est que vers mes sept ou huit ans qu’il décrète enfin permis les claques sur les joues et les coups sur la tête. Depuis quelque temps déjà, l’ombre de mon père plane au-dessus de moi, quoi que je fasse ; celle d’un rapace qui a repéré sa proie. Le lit de ma grand-mère est dans un coin de cette chambre-salon, contre la fenêtre, face à l’ouverture vers la cuisine où l’angle du mur est occupé par le petit poêle à charbon. Dans la cuisine, on allume le four de la cuisinière pour se laver. Dès que c’est possible, mémé me récite La Fontaine : « la mort et le bûcheron », « le héron au long bec », « le corbeau et le renard », « la Cigale et la fourmi » évidemment, « le lièvre et la tortue ». Ma préférence va largement vers « la belette et le petit lapin » parce que mémé, tout en clamant : « Grippeminaud le bon apôtre… » – arrivée là, elle prend son temps et la phrase reste en suspens – mémé s’habille d’un sourire complice et durcit son regard ; moi, j’éprouve la vraie, la bonne peur enfantine béate et curieuse, l’appréhension du plaisir de la torture proche quand elle poursuit, levant ses bras avec les doigts en crochets : « jetant ces griffes en avant… » et elle jette ses mains sur mes côtes pour une séance de chatouilles délicieuses, termine en hurlant : « mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre… » et fait semblant de me boulotter. Quelquefois, ce n’est pas synchro, alors je crie : « Maintenant ! » à mémé pour qu’elle se rue sur moi et surtout qu’elle n’arrête plus. « Encore, encore… s’il te plaît, encore ! » Je hurle de joie. C’est au cours d’une de ces parties inespérées, alors que mes parents sont dans le coin, que je roule de plaisir sur le lit de mémé et suis arrêtée par le choc de mon crâne contre l’angle en marbre du gros buffet qui dépasse au-dessus. Je suis assommée, puis porteuse de quelques agrafes. Entre-temps, rien, pas de souvenirs précis, peut-être quelques mots haineux : « à cause de vos conneries tout ça… terminé la vieille, vous entendez ! » Les fables de La Fontaine sont devenues illégales. Mémé a peur et ne me chatouille plus qu’en cachette et sans aucune conviction. Il m’a volé mon seul vrai plaisir, mes seuls instants de pure insouciance. Je commence à le haïr.

L’ouverture de la chasse

Une fois, j’ai osé… Mon père arrive quand je joue dans la cour où s’ouvre la cuisine. Je joue avec le fils du cafetier dont l’arrière du bar aboutit ici, aux caisses de bouteilles vides et pleines rivalisant de volume avec les gros os du boucher. C’est ma grand-mère qui vient me chuchoter, tremblante, « ton père est là… » Cette phrase fait partie d’un rituel où j’entre comme en sacrifice. Mon corps refroidit. Il fait beau, c’est trop bon de jouer enfin. Il est impossible que quiconque interrompe ce bonheur légitime : enfin, je joue. Personne n’osera interrompre ce moment. Mon père n’osera pas. Il comprendra. Son sadisme est le fruit de mon imagination. C’est alors qu’il apparaît avec cette expression de folie… La punition est étrange, étrangement longue. Mon père répète les mêmes phrases courtes tout le temps, non ! Il les aboie avec des bruits de bouche. Et je dois rester assise sans bouger, la moindre expression est interprétée, le moindre geste décortiqué dans l’injustice la plus étriquée, la plus menaçante. Il frappe sur la table du plat de la main, puis du poing. Les objets bondissent en même temps que mon cœur. Si je dis : « nos ancêtres les Gaulois avaient des nattes blondes… » il roule des yeux cruels qui me terrorisent : « C’est pas ça… » gronde-t-il, prêt à mordre, le bras levé vers mon visage ou une autre partie de mon corps. Et ça dure jusqu’à ce que je comprenne sans comprendre que : « nos ancêtres les Gaulois avaient des TRESSES blondes, ma pauv’ fille… » Depuis, c’est plus fort que moi, je hais ce genre de bouquins. Heureusement, je pense qu’il n’en existe plus de ces bouquins avec un résumé à chaque fin de chapitre, un petit résumé idiot imprimé sur un fond de couleur encadrée. Tant que je butais sur un mot, il fallait recommencer. Dans la terreur, les cris, je découvrais l’absurde et je me révoltais. Mais, comme j’étais seule, mes révoltes avortèrent. Elles avortèrent d’ailleurs jusqu’à ma fuite bien des années plus tard. Cette fuite est le prolongement du piège de ma vie.

Ce que je sens aveuglément, mais ne sais ni ne peux nommer, est que, devoirs d’école ou non, l’interdiction de jouer est permanente et omnipotente. Toute la rue joue après l’école, le jeudi après-midi, le samedi, le dimanche. Mon père est absent ? Qu’importe, l’interdiction est dans la bouche de ma grand-mère qui entretient sa peur de tout et des hommes et me garde enfermée. Je reste accroupie pendant des heures derrière la rambarde en fer de la fenêtre du rez-de-chaussée à sucer des moitiés d’orange dont ma grand-mère a pelé le bord. Très vite, j’associe à ma solitude des casseroles d’eau toujours prêtes que je balance, avec toute la jalousie morbide dont je suis déjà capable, sur la tête des enfants qui passent à ma portée. Beaucoup plus tard, combien de fois ai-je rêvé, que de cette fenêtre, perchée sur la rambarde, je m’envolais sous le regard envieux des autres…

Mon père n’est pas capable de résoudre mes problèmes de maths et incapable d’assumer son incapacité. Le harcèlement qui ne finit jamais commence à la table ronde. L’histoire se prolonge et la famille plonge définitivement dans le cauchemar. Les scènes de violence avaient cours depuis longtemps déjà d’après ce que j’avais entendu dire. Elles avaient commencé le lendemain du mariage de mes parents, ce mariage pour lequel ma mère portait une robe noire. J’entends ma grand-mère se plaindre d’hématomes. Ma pauvre mère pousse des cris perçants ; ces cris jaillissent des escaliers du haut desquels elle menace de se jeter, du coin des meubles auxquels elle se heurte sous les coups, du chambranle des portes d’où elle ressurgit pour de vaines rébellions orales hystériques, geignardes ou porteuses d’un caractère définitivement mensonger.

Je situe l’ouverture de la violence sans limites à ce jour de jeux dans la cour ; l’ouverture de la chasse. Tout, absolument tout, n’est plus que répétitions, avec des temps plus forts, des variantes regorgeant d’implacables, des marquages au fer.

Je suis petite et c’est mon anniversaire. Ce qui est fou, c’est que c’est le seul dont je me souvienne. Le patron du café est entré avec son fils de mon âge. Il portait un gâteau avec des bougies allumées et le petit tenait des paquets. Ma mère est là et nous nous asseyons tous les quatre autour de la table de la cuisine. Je reçois une gourmette que le monsieur m’aide à faire tenir à mon poignet, et puis des sucettes. Alors que je m’apprête à souffler les bougies, l’instant est solennel. Il est clair que je viens de changer de vie. L’instant est magique et la lumière de ce jour est plus forte, quand un nuage noir, diabolique, assombrit tout. Mon père est rentré. Il vient de surgir à ma droite, sans rien dire. Il pointe le doigt vers la porte et dit à l’homme en grondant : « Sortez… vite… Sortez tout de suite… » Puis il se penche vers moi, le regard sur la gourmette, et commande : « Enlève-moi ça tout de suite, dépêche-toi, plus vite que ça ! Comment ? Tu acceptes des cadeaux de n’importe qui ? Maintenant, rends-lui, dépêche-toi… bien. » Il lève le poing au-dessus du gâteau et, les dents serrées, il assène : « Le gâteau aussi, vite, où j’en fais un pot de peinture de ce gâteau… plus vite… maintenant, sortez, je ne le répéterai pas… » L’homme et l’enfant sont sortis avec tout. Tout a disparu. Petite fille, je regarde mon père et je m’interroge. Je m’interroge trop tôt et j’entre dans une enfance qui mobilise sa force pour une expérience de survie. Des défenses inconscientes qui s’apparentent à l’instinct se mettent en place à mon insu. Des boucliers, les premières articulations d’une carapace apparaissent en créant des concentrations d’énergie disharmonieuses. On appelle ça des déséquilibres, un mot qui sied bien aux hormones dans le jargon médical.

Quand les baffes arrivent, très grosses, je protège ma tête avec mes bras levés, pliés, je rentre le cou et mon corps prend le chemin de se mettre en boule ; il se recroqueville. Les petits muscles commencent à faire des nœuds. Face à la restriction de la parole enfantine, à l’absence de défense musclée, le langage du corps devient prédominant. L’autorité de mon père est parfois contestée, mais la contestation s’essouffle dans l’usure et la répression acceptées. Il y a entre ces trois-là, qui sont ma cellule familiale, une connivence de complémentarité. Dans ce jeu d’adultes, j’ai la fonction de ballon du match, du punching-ball, de la chose qu’on se lance à la figure et ailleurs. L’espoir réside fort dans le fait que, devant les autres, en dehors de notre cellule, mon père ne frappe presque jamais, ne crie pas ou peu, mais sa violence est perceptible ; c’est pourquoi, après en avoir détourné les yeux, les autres rangent leur surprise dans un placard de leur mémoire.

Nous en rencontrons peu, des autres. Il y a des gens que nous croisons, un couple avec une petite fille chez qui nous allons manger parfois le dimanche. Ce dimanche-là, j’ai exceptionnellement le droit de jouer. L’ambiance n’est pas particulièrement gaie, mais dans la chambre de ma copine, c’est la fête. Nous tendons des tissus en prolongement du lit pour faire des cabanes, nous y rangeons des trésors comme Robinson Crusoé. Mon père embrasse la femme du couple ami dans les coins, mais je ne le sais pas encore. Les hommes parlent beaucoup de cul et les femmes rient. Ma mère a je ne sais quoi de pincé quand elle rit pour faire face à sa gêne devant nous, les enfants. Les fins de repas n’en finissent pas. Je mange trop et commence à m’arrondir, j’ai trouvé ce truc pour m’occuper et garder les yeux baissés pendant les repas. Ma copine refuse de manger et prend des coups de manche de couteau sur les articulations des doigts, mais sort toujours de table sans avoir fini son assiette. Ou bien je suis consignée là, au bord de la table, et prise à partie. C’est à ce moment que je dois subir mes premières chansons grivoises : « de toute façon… » dira mon père ce jour-là, avec un sourire : « il faudra bien qu’elle commence un jour… » Ce genre de réflexions est toujours lourd de sous-entendus et ponctué d’un rire bref et graillonneux de bouffon qui n’en est pas à sa première bouffonnerie. Son menton et son cou se joignent en plis gras.

J’ai des espoirs de vacances où nous partons tous les quatre sans honte. Je revois ma grand-mère dans une vaste salle de restaurant qui mange seule à une autre table. Ces trois-là atteignent à la gestion de la haine. Dans le parc ombragé et fleuri de l’hôtel, nous jouons à la pétanque. Je me défends pas mal et ma mère gagne quelques coupes. Dans l’ambiance où je patauge, je suis une jolie petite fille. J’ai un maillot de bain deux-pièces dont le haut est un volant. Le tissu est blanc avec des pois de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, j’adore ce tissu. J’ai aussi une petite robe à bretelles pour aller avec (un garçon que j’ai rencontré a déchiré cette photo où je pose avec mon maillot à côté d’un paquet de lessive, près de l’évier de la chambre d’hôtel). Je me souviens de la plage et des matelas pneumatiques posés sous les pins. Mon père draguait une des clientes, il s’est ensuite vanté auprès de moi, un jour, d’avoir couché avec.

J’ai l’image angoissante d’une autre plage, en Vendée je crois, où la voiture neuve de mon père s’est enlisée au bord des vagues. À l’entrée de la plage, il y avait l’écriteau : interdit de rouler sur la plage en voiture. Mon père a foncé, c’était plus fort que lui, jusqu’aux premières vagues, et nous nous sommes retrouvés aspergés d’écume. Les cris des autres s’arrêtèrent en même temps que la voiture, prisonnière du sable. Mon père a dit : « ça ne fait rien, c’est la marée descendante », mais c’était la marée montante. Il a fallu chercher du bois, des algues, des choses pour mettre sous les roues. Je me suis fait engueuler parce que je ne faisais pas bien ce qu’il fallait et je suis restée à pleurer sur la plage avec ma mère qui me consolait. L’eau montait et léchait la voiture quand les quelques personnes présentes sur le sable se sont unies pour la dégager. Cet épisode m’a paru long jusqu’à ce que la voiture soit sortie de la mer. Je me sentais responsable de l’accident.

Les fleurs

Mes parents ne m’ont rien épargné, mais j’ai toujours trouvé le rayon de soleil, la forme, la couleur, le petit rien qui permet de continuer à vivre. Certains jours, quand je sors de l’école, juste en bas des marches et tout le long de la rue, le marché vient de replier ses étals. Et les fleuristes ont laissé des fleurs. Mes préférées sont les renoncules et les anémones abandonnées sur le pavé pour cause de tige trop courte ou absente. C’est ainsi que je sautille sur le chemin du retour à la recherche de mes trésors. J’oublie le reste, tout le reste, en contemplant par avance la fleur délaissée pompant la vie par l’injuste coupure, posée sur l’eau d’une soucoupe et ouvrant sa corolle en glissant comme un cygne. En attendant, je la pose délicatement sur le dessus de mes affaires de classe tandis que je tiens le minuscule bouquet aux tiges courtes.

De retour, j’offre ces fleurs à ma grand-mère qui les adore et nous décidons ensemble des récipients appropriés que nous disposons religieusement sur le meuble de la cuisine. Viennent ensuite les commentaires sur ce que les fleurs nous inspirent, les couleurs, les nuances que chacune de nous percevons à notre manière. Et les fleurs restent là jusqu’à leur mort comme des amies fidèles dans ce coin de cuisine.

Un jour, « d’accord dit ma grand-mère, je veux bien les mettre dans l’eau, mais il faudra les jeter tout de suite après… » Silence. « Enfin… tu comprends… Je n’arrive pas à te le dire… avant qu’IL ne rentre… tu sais bien, Dieu le père… » Des consignes ont été données que je ne comprends pas, qui me bouleversent. Un après-midi, je rentre avec mes fleurs de rêve tirées des pavés, les tend à ma grand-mère… qui ne les prend pas. Elle tremble. Elle ouvre la bouche pour me défendre, mais bredouille parce qu’IL est là, noir et menaçant. Ce jour-là, il ne me frappe pas et parvient même à être conciliant : « il te manque quelque chose ? Tu n’es pas assez nourrie que tu as besoin de faire les poubelles ? » Il parle vite et se yeux roulent, mais il se contient : « allez là… vite, la vieille, foutez-moi vite tout ça à la poubelle ! Plus vite que ça ! » et s’adressant à moi : « c’est elle qui te demande de faire ça ? Hein ? Cette vieille salope… il n’y a qu’elle pour te faire faire des choses pareilles… Ma pauvre Kanie, heureusement que je suis là… va, je ne t’en veux pas, je sais que ce n’est pas de ta faute… mais vous, la vieille… si je vois ma fille ramener encore de ces saloperies, je vous les fais bouffer, c’est compris ? »

Pour une fois, je ne suis pas responsable, c’est dégueulasse, mais ça soulage en ajoutant un cran au serrement de ma poitrine et une plaie à mon âme.

Les descentes à vélo dans la rue au sol troué et rocailleux sont des moments d’ivresse enfouis dans le noir, mais mon corps se souvient et garde l’équilibre que je maintiens sans tenir le guidon pendant que les roues rebondissent en crissant sur les bosses et les creux.

Il arrive un moment où nous partons tous les trois en vacances. C’est toujours dans le Midi, dans la région de Cavaillon. Mes parents louent une maison avec un jardin et je découvre les cyprès, de nouveaux parfums, une chaleur qui me convient, les petits scorpions avec lesquels je joue en tremblant un peu. Mes parents font des connaissances et je rencontre d’autres enfants qui font des choses extraordinaires, comme dire non à leurs parents. Je suis choquée par leur culot et je crains aussi pour eux parce qu’il arrive qu’ils reçoivent des baffes. Mais ils sont trois et se serrent les coudes.

Pendant que les adultes ripaillent, nous jouons dans les champs d’asperges, sous un ciel pur, bercés par les grillons jusque très tard dans la nuit au point d’avoir mis un gilet depuis déjà des heures. Des enfants partent dormir. Je tiens le coup, toujours, et je pourrais tenir encore.

Un jour, nous ne revoyons plus jamais ces gens-là, il s’est passé des choses. J’entends aussi que leurs enfants sont mal élevés, qu’ils « répondent ».

Il fait toujours beau et c’est merveilleux de ne pas avoir froid. Les orages sont brefs et enthousiasmants. Quand la pluie finit, du sol resté tiède, monte de la fumée, c’est magique. Mon père porte un slip noir, il se rentre le tissu dans la raie des fesses et on ne voit que la bosse noire de son sexe.

En haut de la pente légère parallèle à la maison, des enfants viennent d’arriver devant le portail en bois avec un immense sourire, et s’avancent. Ils sont peut-être deux ou trois et nous les regardons, mon père et moi. Ils s’adressent joyeusement à nous, surtout à moi. Je ne comprends pas les mots, ils sont trop loin. Je sais qu’ils veulent jouer et n’ose pas y croire. Ils ont appris qu’une petite fille vit là… Mon père me dit « viens », il tend son bras derrière lui, vers moi, sans regarder. Je saisis sa main, il marmonne « mais merde ! on ne peut pas être tranquilles ! tu vas voir… » et il me tire. Je ne comprends pas ce qu’il veut faire. D’un seul coup, la chaleur est absente. Je veux retirer ma main qu’il serre en disant : « putain ! Je paye une location pour être tranquille ! C’est pas possible ! » et il avance vers le portail, moi derrière, perdue, ne sachant toujours pas ce qu’il va faire. Arrivé près de la route, il crie « espèce de p’tits cons, foutez-moi l’camp ! p’tits voyeurs ! vous n’avez rien à foutre ici ! j’ai payé pour ça ! » Tête baissée, le regard farouche, il ramène les deux battants du portail entre les enfants et moi en grognant « bordel de merde ! même en vacances, y en a toujours pour vous faire chier ! » Il fait demi-tour et me tend la main de la même façon qu’il me l’a tendue tout à l’heure « viens, mon Kanie, on reste entre nous, bien tranquilles… » Je reste plantée, sidérée. Il s’éloigne, je ne sais comment. Je crois que c’est ce jour-là que j’ai découvert, sans savoir, que mon père était fou.

Dans cette maison-là, il y a des moments d’hystérie quand mes parents veulent sortir et que la vaisselle n’est pas finie. Maman lave, mon père essuie et… me lance les assiettes et tout le reste. Je suis à plusieurs mètres de lui devant le placard ouvert. Il crie « prête ? » je crie « prête ! » et il m’envoie ce qu’il vient de sécher. Nous sommes complices alors que ma mère éprouve aussi de l’inquiétude en imaginant la casse. Il accélère le rythme et je réceptionne, in extremis. Je ris beaucoup, fière de ma prestation, de ce moment de partage, souvenirs fabuleux et terrifiant de ma petite enfance. Il me fait confiance ! Pourvu que j’en sois digne. Il plaisante : « si tu ne rattrapes pas ce verre, je te fous une baffe… » et il se marre en mettant des postillons partout. Je ne sais jamais ce que deviendra ce rire.

La caméra est toujours là. Chaque vacance a son film où je me vois grandir. Bon, tu ouvres la porte… tu restes un moment à cet endroit en regardant à droite et à gauche… tu sors et tu trouves un short que tu examines, étonnée… Le tien est sale, ça tombe bien… tu l’enlèves et tu enfiles tranquillement celui que tu viens de trouver. Le mot « fin » est marqué sur les fesses, au chatterton. Mais il n’y a rien à faire, mon père s’énerve quand je ne comprends pas pourquoi il est obligatoire que je ne porte pas de petite culotte. « Tu as de jolies fesses, profites-en, imbécile ! Montre-les ! Ça s’ra beaucoup mieux que d’voir une petite culotte ! Allez, ne discute pas… » Je n’insiste pas, le pater n’a rien à foutre de ma pudeur, il ne sait même pas que ça existe.

La salle de bain-palier

C’est la première cinquième. Depuis le cours moyen deux, on n’habite plus chez ma grand-mère. Il y a une salle de bain sur le palier, une salle de bain-palier où l’intimité est sans cesse menacée. Il surgit. Au début, quand il monte les premières marches depuis la cuisine au rez-de-chaussée, je crois, je veux que ce soit le fruit de mon imagination. Mes gestes sont en suspens. Je suis tétanisée, j’ai peur, atrocement. Je vois sa tête avec ses yeux exorbités qui pointe au-dessus de la cage d’escalier. Il s’arrête et m’observe. Il attend. Et moi aussi. Nous attendons ainsi alors que j’amorce, devant le lavabo où il m’a envoyée me laver, je ne sais quel geste qui pourrait distraire sa maladie. Je fais mine d’ôter ma petite culotte, mais n’y parviens que de quelques centimètres et agite, perdue, le gant de toilette des deux mains pour frotter le savon dessus, encore et encore. Il atteint une marche supplémentaire, menaçant. Mes petites fesses de petite fille sont serrées et, ce que je ne sais pas, c’est que mon cou rentre, rentre dans mes épaules, que tous mes muscles sont tendus à se rompre, à faire bourdonner mon cerveau.

Je le regarde, vite, je regarde l’évier et puis, soumise, je commence à baisser le coton protecteur de mon sexe neuf. Il monte les dernières marches. « Magne-toi », dit-il. Que dit-il d’autre ? Je veux m’en souvenir, m’en retourner à ces instants, les revivre pour les exorciser. Mais que disait-il donc pour mes oreilles si fragiles, pour mon esprit si pur et qui voulait apprendre ?

Il ricanait. « Tu t’laves à l’eau sèche ? » « alors, pouffiasse, on se décrasse tout habillée ? » « pauv’ conne, t’es bien comme ta mère… ça m’étonne pas qu’tu pues » ! Et il passait derrière moi qui serrais toujours les fesses et le reste, il me regardait avec insistance, les yeux tellement durs et comme sortis à moitié des orbites. Que disait-il ? Pour échapper à d’autres sarcasmes, à d’autres horreurs, je passais le gant savonneux entre mes cuisses et c’est ça qu’il devait regarder avant d’allumer la télévision et de s’écrouler sur le lit après avoir poussé la porte sur son intimité.

Pendant ce temps, ma pauvre mère biologique astique les assiettes et les verres, le dessus de la table. C’est à des heures plus tardives qu’elle nettoie par terre les éclats de leurs bagarres, en pleurant. Assise, appuyée des deux coudes sur la table, elle redresse les branches de ses lunettes projetées au mur par les grosses baffes, en reniflant. Il arrive que l’un des verres soit cassé, alors la situation empire. La notion d’argent entrant en ligne de compte, il faut bien coller la responsabilité sur quelqu’un.

Dans mon lit, toujours aussi tendue et dans un état que j’ai toujours du mal à décrire tant il se détache de l’humain, je sais déjà que je suis la responsable de tout ce gâchis. Et c’est ce que je finis toujours par entendre en me penchant sans bruit au-dessus de la cage d’escalier.

Quand ma mère reste seule en bas, toute mouillé de pleurs et secouée de ses cauchemars, j’ai toujours l’envie irrépressible de descendre pour la rejoindre. Pour être rassurée ? Pour la consoler ? Les deux probablement. Tout est si confus. C’est à mes risques et périls, il suffit que l’autre dingue m’entende. Il me prévient de laisser pleurer seule ma mère folle, qu’ainsi elle pissera moins, que je ferais mieux de venir lui faire un câlin pendant que « l’autre », en bas, fait son cinéma. Toujours, je lui parais trop indécise. Il me traite d’imbécile, d’ahurie et démarre sur autre chose, comme le fait que j’ai pris le parti de ma mère depuis longtemps, le parti de la facilité, celui de ma grand-mère aussi, cette sorcière, cette femme méchante, etc. Et la situation prend un autre tour. Le disque rayé du cerveau de mon père tourne, tourne, tandis que je reste plantée, pieds nus, en chemise de nuit, près de la porte de leur chambre.

J’ai froid et sommeil, mais la terreur est grande qu’il me tire sur son lit et je reste à une distance respectueuse de ce corps vautré dans la pénombre. Cette voix sort d’une espèce de néant monstrueux que j’ai plus tard retrouvé avec les entités des livres de science-fiction, et mon imagination recrée machinalement, dans le noir de ma tête enveloppée du noir de cette chambre, la bouche et les lèvres mouillées de mon père, toujours mouillées et toujours en mouvement, roses, beiges, marrons, laissant entrevoir des éclats de métal gris autour d’une langue épaisse qu’il entre et sort pour mimer tout ce qui, pour lui, exprime le sexe, et humidifier ses lèvres devenues deux grasses chenilles luisantes, obsédantes d’incroyable laideur.

D’autres fois, je parviens à descendre, pieds nus. S’il tient le coup, en l’absence de somnifères, il nous surprend toutes deux dans la nuit sous l’ampoule triste et les réjouissances repartent, semblables, sur un leitmotiv usé. Les mêmes mots, les mêmes phrases courtes, grasses, ordurières. Un disque éternel, violent. Des coups, des pleurs, sans jamais savoir jusqu’où l’horreur sera atteinte.

J’ai vu ma mère gémissante, chaque morceau de peau visible marbré de rouge, les paupières enflées, le dessus de ses lèvres encombré de morve translucide et gélatineuse, tenir ses lunettes où ne subsiste qu’une branche, dire d’une voix de petite fille perdue : « comment je vais faire tout à l’heure, pour aller travailler ? Je ne peux même pas traverser la rue sans lunettes… » J’ai vu mon père répondre, après avoir comme à son habitude tourné en rond dans ses savates, les mains dans les poches de son vêtement dont le tissu moule ainsi ses fesses : « tu peux mettre du sparadrap… comme ça… » Il prend les lunettes et explique : « c’est rien… tu verras, ça tiendra ». De la même façon que d’autres diraient, passe-moi le sel ou la moutarde.

Pendant ce temps-là, je vais à l’école dont subsistent quelques images. La cour de récréation où je passe mon temps, seule, à tirer les chasses d’eau par-derrière quand les filles font pipi. Je ne comprends rien à ce qui se passe autour de moi. Je dessine beaucoup. Depuis le cours préparatoire, le dessin est devenu ma principale expression, d’abord dans les cahiers de récitations qu’il faut illustrer, travail auquel j’accorde tout mon temps avec un plaisir infini. Je ne m’évade plus seulement dans les rêves, le regard perdu, mais aussi dans les formes et les couleurs. Quand je montre mes dessins à ma mère, elle conclut en général « c’est bien, ma chérie », « mais tu as décalqué, je le vois », ajoute-t-elle, d’un ton chantonnant et complice. Il me faut des décennies pour comprendre que ce sont mes dessins qui ornent avec d’autres les murs de la classe ; l’un d’eux est accroché dans le bureau de la directrice.

Le viol

Je rentre de l’école avec une autre fille que je n’aime pas particulièrement, mais nos chemins sont les mêmes pour revenir à la maison. J’habite à un carrefour où les trois fenêtres de l’appartement, au premier étage, surplombent l’angle d’une rue. Je parle de mes premières règles qui coulent dans une grosse serviette en tissu et ça choque ma copine de ce moment, qui reste muette. C’est le printemps, bientôt l’été, il fait doux et je cherche à savoir comment elle se débrouille avec ces grosses serviettes, dont le centre est en tissu éponge, quand elles sont toutes mouillées, qu’il faut les changer et les planquer dans le cartable pendant la journée de classe. Elle ne répond pas, me regarde de biais, horrifiée. À moi aussi, ça me plaît de choquer.

Brusquement, je vois la voiture. La voiture est garée là, juste sous la fenêtre de ma chambre. Mon père est rentré plus tôt que prévu, ce qui fait bondir mon cœur qui s’accélère. Quand je rentre de l’école, ma solitude forcée est bénie. « Il est là… il est là… » j’appuie sur les trois mots, pour moi, bien fort, pour elle, pour être entendue, pour m’imprégner du fait et pouvoir continuer à vivre et marcher jusqu’au couloir de l’immeuble.

Je suis dans la petite cour grise surmontée de toutes parts par un amoncellement de fenêtres découpant, tout là-haut, un carreau du ciel. Quand j’avance la main, avant même de tourner la poignée, la porte s’ouvre sur lui, qui m’attend. Il marche dans la cuisine sans expression particulière, les deux mains dans les poches avant de son pantalon, ses pantoufles font phttt… phttt… sur le carrelage de la cuisine pendant que je referme la porte. Il se tourne vers moi pour dire d’un ton neutre, « c’est qui, il ? » et puis il sort ses mains et frappe de toutes ses forces en hurlant la même question : « c’est qui, il ? Hein ? Salope ! » Mon corps part valdinguer sur le bord de l’évier. « Je suis ton père, tu entends ! Je vais t’apprendre le respect que tu dois à ton père ! » Il martèle les mots, les mêmes mots, et martèle mon corps qui rebondit dans les murs. Je vois approcher les vitres de la porte avec horreur. Les vitres résistent et la porte vibre. Mon corps vibre et repart à l’autre bout de la pièce pour rebondir encore sur le coin de la table. Il frappe de toutes ses forces en criant de toutes ses forces pendant que je l’implore, mais il n’a plus rien d’humain. J’ai peur, je supplie. Il cogne à la volée sans interruption, mais la douleur physique n’est rien parce que la terreur submerge tout et je m’épuise, il faudrait pouvoir fuir et je m’épuise. J’espère atteindre la porte et m’enfuir et imagine que je suis parvenue dehors, peut être sauvée, mais je tombe et c’est la mort que je sens en même temps que ses pieds qui s’enfoncent dans mes côtes, mes jambes, et que mon crâne claque sur le carrelage. Il fait noir.

J’ouvre les yeux dans un brouillard, quand tout son corps écrase le mien. Ses yeux sont énormes et fixes tout près des miens. Je prends conscience de quelque chose de dur que je ne parviens pas à nommer, qu’il frotte en appuyant sur mon sexe de petite fille et, dans le même instant, en une fraction de seconde, je souhaite ardemment sans conscience aucune, qu’il n’y ait plus aucun espace entre mes cuisses et mes genoux, que le bas de mon corps ne soit plus qu’une masse impénétrable, pendant qu’horrifiée, mes yeux s’agrandissent en réalisant que sa langue veut forcer ma bouche. Je le fixe en serrant les lèvres et une horreur sans nom envahit mon cerveau avec l’idée mortelle d’une hypothétique acceptation de sa grosse langue gluante dans ma bouche, au-delà de tous les écœurements de la terre, dans l’espoir de recevoir enfin une forme d’amour…

Mon corps est par terre comme une chose tremblotante et raidie, mon cerveau est figé dans l’attente et le poids du corps de mon père disparaît. Il est debout. Je me relève au moment même où il ordonne « lève-toi » et je vais m’appuyer au chambranle du bas de l’escalier. Les enfants sont très résistants. Je le regarde et j’attends la suite, ignorante de tout ce qui peut exister en dehors de lui. C’est alors qu’il assène avec mépris et détachement : « monte dans ta chambre… t’es même pas bonne à ça ! » avec une espèce de sourire.

La phrase taille son chemin et toute la planète bascule la tête en bas. Après, je ne sais plus. Tout est effacé, gommé. Il est possible que j’aie voulu le soir même dire quelque chose à ma mère, mais quoi ? Il est possible aussi que je l’entende me dire, « tu exagères »… Je ne peux pas le dire, elle ne peut pas entendre, et nous continuons à survivre tous les trois.

Ma vie a basculé avec la planète, mais je ne le sais pas. Ce n’est que vingt-sept ans plus tard que je reconstitue et revis la scène jusqu’au bout au cours d’une séance de thérapie. Cette scène jusqu’alors n’avait jamais eu de fin et les coups tournaient dans ma tête avec les autres et butaient sur l’horreur qui les avait fait s’arrêter de pleuvoir et que ma conscience ne voulait pas. La nuit, j’ai des sensations dégueulasses qu’il me sera toujours impossible de décrire vraiment ; il n’y a pas de mots pour cette concentration de putréfactions. Putréfaction de mon corps et de mon âme de petite fille devant l’innommable.

Dans mon lit d’enfant, je m’accroche au droit (c’est au « drap » que je voulais écrire !) pour ne pas basculer dans un autre monde en répétant inlassablement – ça va passer… au secours… qui que vous soyez, aidez-moi pour que ça passe – sans bouger, les lèvres serrées, en début de liquéfaction sous l’action d’un venin divin implacable et forcément inhumain. Il ne me reste plus que la prière à outrance, la supplique inévitable à une superpuissance pour que ça s’arrête vite avant l’irréparable. Je finis, sous le poids de cette chose immonde, par étrangler mes prières avec les dents alors que les sons issus de ma poitrine augmentent au rythme de l’atroce envahissement. Le besoin d’aide dépasse la terreur qui subsiste pourtant de réveiller quiconque. Réveiller reste une menace d’arrière-plan puisque je risque de déranger et, par-dessus le marché, de n’avoir pas de mots pour expliquer.

Il est possible que ma substance ait absorbé un dégoût de moi-même qui prend des dimensions physiques et me laisse, tout le temps que ça dure, dans un état de souffrance tel, que je ne cesse de supplier avec une concentration maximale d’énergie convaincante de condamnée à mort. J’entrais dans l’adolescence quand cette chose sans nom a commencé. Elle m’a possédée de longues années à des moments suffisamment rares pour que je puisse y survivre.

Ça ira mieux demain

J’ai gardé un souvenir précis d’un moment du dernier jour de ma première cinquième. Il y a fête à l’école ce jour-là, il fait beau et nous prenons la rue tous les trois. Mon père et ma mère me tiennent chacun par la main, c’est un moment rare. Nous arrivons ainsi au bas des marches de l’établissement où la prof principale, Mme V., qui est aussi la prof de maths, s’avance avec un sourire pour serrer la main de mes parents. J’ai parfaitement en mémoire, la main de mon père d’un côté, celle de ma mère de l’autre, qui quittent les miennes, et, aussitôt après, la main de mon père revenant saisir et maintenir la mienne à nouveau dans un élan visible de possession à caractère paternel. C’est faux et saisissant. Je crois bien que ma mère fait de même ; nous sommes soudés tous les trois, une vraie famille.