99,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Haug Fachbuch

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Phytotherapie verstehen und sicher anwenden

Sie möchten wissen, welcher Wirkstoff was bewirkt, und wie Sie Heilpflanzen bei verschiedenen Indikationen gezielt anwenden? Dann bietet Ihnen dieses Buch fundierte und lebendig gestaltete Fachkenntnisse rund um die Heilpflanzenkunde:

- alle relevanten Heilpflanzen mit Inhaltsstoffen, Wirkungen, Indikationen, Darreichungsformen und Nebenwirkungen

- Praxiswissen fürs Rezeptieren und Herstellen von Tinkturen, Salben und Ölen

- Behandlungsvorschläge und Therapieoptionen nach Indikationen sortiert

- Texte der Sachverständigen-Kommissionen (Kommission E, ESCOP, HMPC und WHO)

- Heilpflanzen-Verzeichnis mit Indikationen – für einen noch schnelleren Überblick

Neu in der 6. Auflage

- ca. 30 Mind-Maps zu den wichtigsten Pflanzen mit Indikationen

- aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und angepasste Rezepturen

- Vorstellung neuer Pflanzen (Eberraute, Griechischer Bergtee)

- Erkenntnisse aus der Pflanzenheilkunde zu Post-COVID

Ursel Bühring hat ihr geballtes Wissen anschaulich und praxisnah aufbereitet. Ideal, um das bestehende Wissen zu wiederholen und zu vertiefen, Neues zu lernen oder einfach nur zu schmökern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 2058

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Lehrbuch Heilpflanzenkunde

Grundlagen - Anwendung - Therapie

Ursel Bühring

6., überarbeitete und erweiterte Auflage

209 Abbildungen

Geleitwort

Das Heilpflanzenbuch von Ursel Bühring erscheint genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn trotz einer uralten Heilpflanzentradition (über 60000 Jahre!) und trotz modernster wissenschaftlicher Beweise der Wirksamkeit von Heilpflanzen wurde durch die neue Gesundheitsreform dieser Zweig der Medizin vernachlässigt mit der Folge, dass viele Arzneipflanzenzubereitungen nicht mehr erstattet werden. Was Sie als Therapeuten auch dadurch trifft, dass viele, selbst jahrelang in der Praxis bewährte Präparate vom Markt verschwinden. Andererseits führt dies dazu, dass aus Kostengründen viele Patienten eher zu den für sie günstigeren chemischen Mitteln greifen, trotz ihrer zum Teil erheblichen Nebenwirkungen.

Guter Rat ist gefragt. Und genau diesen bietet das vorliegende Buch an. Die Phytotherapie ist fester Bestandteil der naturheilkundlichen Praxis. Es könnte sein, dass, wie so oft im Leben, das Ärgerliche plötzlich ein ganz neues Gesicht bekommt – dass die Widersacher einer guten Angelegenheit – hier der Naturheilkunde –, ohne es zu wollen, ihr den größten Dienst erweisen. Denn nun treten diejenigen auf den Plan, denen die Heilpflanzenkunde wirklich am Herzen liegt.

Frau Bührings Buch ist nicht nur sehr lebendig geschrieben, sondern versetzt den Leser in die Lage, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Therapeuten wie Laien können sich in diesem so überschaubar angelegten Text problemlos zurechtfinden und entdecken schnell die gewünschten Angaben für ihre derzeitigen Beschwerden und die entsprechenden Heilpflanzen. Durch die brillante Art, zu schreiben und zu erklären, werden die Leser motiviert, neugierig zu bleiben und möglichst schnell Hilfe in diesem Buch zu finden.

Aber das Schönste von allem ist, dass wir angeregt werden, unseren eigenen Heilpflanzenvorrat für ein ganzes Jahr zu sammeln, zu trocknen und aufzubewahren. Ich wünsche dem Leser dieses wundervollen Buches gute Therapieerfolge, immer neue Entdeckerfreuden und eine von Jahr zu Jahr zunehmende Gesundheit und Fröhlichkeit durch das Leben in und mit der Natur.

Essen, im Sommer 2004

Dr. med. Veronica Carstens

Fachärztin für Innere Medizin und Homöopathie

Geleitwort

In dem Begriff „Phytotherapie“ ist nicht nur die Pflanze, sondern auch das Wort „Theos: Gott“ verborgen, das heißt: Wir vermögen, oft staunend, in der Natur ein höheres Prinzip zu erkennen. Die Phytotherapie befasst sich neben der Bewegungs-, Ernährungs- und der Hydrotherapie mit der Natur des Menschen, die auch im Mittelpunkt des Interesses von Naturheilkundlern und Naturwissenschaftlern steht. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich, insbesondere in Deutschland, eine wissenschaftliche Betrachtung dieser Medizin aus der Natur, welche als die „grüne Apotheke der Welt“ gilt. Genauso wichtig ist es allerdings, sich auch mit der Natur der Medizin zu beschäftigen – nicht in einem akademisch abgehobenen, theoretischen Lehrgebäude, sondern immer in der Anschauung und im Kontakt mit der Pflanze.

Hier hat die Freiburger Heilpflanzenschule mit ihrer Gründerin Ursel Bühring Vorbildliches geleistet, um die verschiedenen Erkenntnisstränge zusammenzuführen und, was eine Besonderheit der Schule darstellt, an der Pflanze erfahrbar zu machen. Frau Bühring versteht es, die rationale Phytotherapie im Rahmen der evidenzbasierten Medizin mit wichtigen Erkenntnissen aus der Erfahrungsheilkunde (Experience Based Medicine) zu vereinen. Dieser Anspruch spiegelt sich in ihrer umfangreichen Lehrtätigkeit wider sowie in diesem Buch, das ganz praxisnah aus ihrem Unterricht entstanden ist. Es beschreibt die wissenschaftlichen Grundlagen und das praktische Wissen so, dass das Lernen Freude macht.

Dieses „Praxis-Lehrbuch der modernen Heilpflanzenkunde“ bietet hervorragende Möglichkeiten, Lehrende und Lernende wieder mit der Natur der Pflanzen in Kontakt zu bringen und wirkliches Wissen und Verständnis zu erfahren, und ich wünsche ihm viele Leser, die davon profitieren dürfen.

München, im Sommer 2004

Dr. Erwin Häringer, M.D., Ph.D.

Geleitwort

Es ist mir eine Freude, ein Geleitwort für das Buch von Frau Ursel Bühring zu schreiben, denn es ist derzeit das beste Buch zum Thema, das ich kenne; das ausführlichste, umfangreichste, genaueste und praktikabelste. In den 40 Jahren meiner phytotherapeutisch ausgerichteten Praxis und den 15 Jahren Mitarbeit in der Kommission E habe ich rund um die Phytotherapie vieles gehört, gesehen und erlebt, und ich möchte mir durchaus ein Urteil erlauben. Lassen Sie mich das begründen:

Die zahlreiche phytotherapeutische Literatur scheint momentan in drei Kategorien zu zerfallen:

Zum einen ist da eine Reihe von wissenschaftlichen Fachbüchern, die zwar eine umfangreiche Datenlage vorweisen, in denen aber leider die tägliche Praxis häufig außen vorgelassen wird.

Dann gibt es die Flut von phytotherapeutischen Ratgebern und Arzneipflanzenbüchern auf dem Markt, nett, reich bebildert, teilweise aufwendig gestaltet, doch oft unkritisch und „schwerelos“. Aber was Gewicht hat, ist nun einmal schwer – oder?

Die esoterische Pflanzenliteratur ist gut gemeint, aber für die Praxis zum größten Teil unbrauchbar: Magisches und Okkultes, Wundermittel aus fernen Ländern, Altes und Obskures klingt zwar durchaus interessant, doch damit arbeiten kann man nicht und schon gar nicht ein Praxisschild über Jahrzehnte an der Haustüre halten.

Das vorliegende Buch geht über diese Kategorien hinaus. Als seriöse Empirikerin verbindet Frau Bühring Altes mit Neuem, bleibt dabei aber immer auf dem Boden der Tatsachen. Sie ist, wie es schon Paracelsus forderte, den Erfahrungsweg gegangen und berichtet nicht nur, was der sogenannten Wissenschaftlichkeit entgeht, sondern auch, was diese entbehrt. Über Jahre beobachte ich nun ihren Weg – und kenne nur ganz wenige, die sich so engagiert in dieses Gebiet hineinbegeben haben.

Diesem Werk ist ein gutes Schicksal zu wünschen!

München, im Sommer 2004

Josef Karl

Heilpraktiker, Phytotherapeut

Ehemaliges Mitglied der Kommission E

Vorwort zur 6. Auflage

Vor nunmehr 19 Jahren erschien die 1. Auflage dieses großen Lehrbuchs Heilpflanzenkunde. Nach der 2. Auflage 2008, 2011 der 3., 2014 der 4. Auflage und 2020 der 5. Auflage halten Sie nun also die 6. Auflage in Ihren Händen und profitieren davon, dass das Buch vielfachst in Gebrauch ist. Längst ist das „Praxis-Lehrbuch Heilpflanzenkunde“, wie es früher hieß, zum Standardwerk der Phytotherapie geworden und wird in vielen Institutionen als Grundlage und Lehrwerk für den Phytotherapieunterricht eingesetzt. In der Schweiz ist es seit 2015 als einziges Lehrwerk von der Expertenkommission für die Ausbildung zugelassen.

Da Wissenschaft und Medizin wie die Natur einem steten Wandel unterworfen sind, gab es viele Änderungen – und besonders viele Bereicherungen. Nachdem die 4. Auflage durch strukturelle Elemente für eine bessere Übersicht bestückt wurde, Erweiterungen im Therapieteil, neue Erkenntnisse und Studien und aktualisierte Präparate hinzukamen, zeichnete sich die 5. Auflage durch die Komplettierung der Texte der Sachverständigen-Kommissionen (neben der Kommission E die ESCOP, HMPC und WHO) in deutscher Sprache in jedem einzelnen Pflanzenporträt aus. Vor allem aber wurden der gesamte Therapieteil und sämtliche Pflanzenporträts aktualisiert, mit einer Fülle neuer Erkenntnisse und Studien und Aktuellstem aus Fachkongressen. Das Kapitel 41.19, Studien und Quellen, hat enorm zugelegt: Viel tut sich in 19 Jahren! Wie erfreulich, dass die Forschung nicht stehen bleibt und so auch neue Pflanzen in die Therapie mit aufgenommen werden – Sie finden sie im Buch! Die Welt rückt zusammen und Erkenntnisse werden besser zugänglich, das tut einem Lehrbuch besonders gut.

Und nun die 6. Auflage. Eigentlich wollte ich nicht viel verändern, aber - wie viel tut sich Jahr für Jahr an neuen Erkenntnissen auf. Mit jeder neuen Fortbildung, die ich regelmäßig besuche, mit jedem neuen Fachmagazin, mit jedem Austausch mit Gleichgesinnten: neues Wissen, neue Erfahrungen, Bestätigungen von Tradition und Moderne! Das drängt sich in die neue Auflage. Neu hinzugekommen sind Themen wie Darmmikrobiom und Covid-19, einige neu erforschte Arzneipflanzen und Rezepturen. Neu sind auch Mindmaps anstelle der Tabellenübersichten bei den Indikationen. Diese Mindmaps geben einen schnellen Überblick über die je Indikation benötigten Wirkrichtungen aus dem großen Spektrum der Pflanzeninhaltsstoffe, welche Heilpflanzen über diese verfügen und welche Drogen schließlich zu verwenden sind.

Heutzutage sind Gesundheitskompetenz und Selbstmedikation erneut gefragt. Das zeigt sich auch am Interesse am Thema Heilpflanzen, das nicht nachlässt, im Gegenteil. Und es scheint wichtiger denn je in Zeiten wie diesen, stetig am Ball zu bleiben, die eigene Gesundheitskompetenz zu fördern und Andere fachkundig und seriös beraten zu können.

Es geht nicht nur ums Verstehen, Beurteilen und Nutzen gesundheitsfördernder Maßnahmen, es geht auch ums gekonnte Differenzieren der Informationsflut von „Dr. Google“, TV-Infos, Apps & Co. Um Gesundheitskosten zu senken, hat der Gesetzgeber in Deutschland seit 1992 die Erstattungsfähigkeit durch die GKV budgetiert bzw. vielfachst gestrichen, darunter fast alle Phytotherapeutika. Auf der anderen Seite unterstützen Patientenleitlinien (www.patientenleitlinien.de, Kap. ▶ 2.5), entwickelt von einem Team von Ärzten und Gesundheitsfachleuten, mit gut verständlichen Informationen therapeutische Entscheidungen. Zudem gibt es seit 2004 das vom Arzt als Empfehlung ausgestellte Grüne Rezept für rezeptfreie pflanzliche und andere Heilmittel, das Sie bei vielen gesetzlichen Krankenkassen zur Voll- oder Teilerstattung als Satzungsleistung einreichen können. Es gibt also nichts Gutes, außer man tut es. Und nicht zuletzt wurde 2004 auch im Zuge der Gesundheitsreform das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (www.iqwig.de) gegründet, eine fachlich unabhängige wissenschaftliche private, gemeinnützige Stiftung, die der Öffentlichkeit unabhängige und evidenzbasierte medizinische Informationen zur Verfügung stellt. So eine Institution scheint notwendig zu sein aufgrund einer eher mangelhaften Gesundheitskompetenz eines Großteils der Bevölkerung.

2004 stellte ich dem Buch folgende Worte voran:

Heilen mit Pflanzen ist der ursprünglichste Weg zu heilen und er hat sich seit Jahrtausenden bewährt. Die Pflanzen – ihre Gestalt, ihr Duft, ihre Geschichte, die Art ihrer vielgestaltigen Botschaften und ihre lebensspendende (Heil-)Kraft – haben mich immer schon in ihren Bann gezogen. Bereits als Kind war es selbstverständlich für mich, Löwenzahn für einen Salat zu sammeln oder Spitzwegerich bei Wunden aufzutragen. Die Liebe zu Pflanzen hat mich durch Wiesen und Wälder geführt, meine Neugier genährt, mehr und mehr wissen zu wollen und alles anzufassen und auszuprobieren, um wirklich zu begreifen und zu verstehen. Ich habe erfahren, geschmeckt und probiert, habe ältere Menschen befragt (was man heute „Feldforschung“ nennt) – und dabei viel mehr in Erfahrung bringen können, als ich es je über Bücher vermocht hätte.

1982, zu Beginn meiner Heilpraktikerausbildung, hatte ich dann ein Schlüsselerlebnis, das eine Wende in mein Leben bringen sollte: Eine Freundin erzählte mir von ihrer Tochter Sophia. Diese war als Baby so schwer an einem Virus erkrankt, dass die Ärzte der Uniklinik sie schließlich aufgegeben hatten. Die Mutter nahm die Kleine (gegen ärztlichen Rat und auf eigene Verantwortung) mit nach Hause und zog sie mit der Pastinake auf, einer kohlenhydratreichen Wurzel, die das Kind als einzige Speise vertragen konnte. Heute ist Sophia eine gesunde junge Frau, Krankenschwester und inzwischen selbst Heilpraktikerin. Sie besuchte u.a. die Ausbildung an der Freiburger Heilpflanzenschule und integriert die Phytotherapie, die ihr selbst das Leben gerettet hatte, in ihre naturheilkundliche Praxis.

Diese Kraft der wilden Kräuter berührte mich so tief, dass ich spürte, dass es an der Zeit war, mein „Erfahrungswissen“ auf solide Beine zu stellen. So begann ich im Alter von 35 Jahren, mich intensiv weiterzubilden. Ich las und las und verschlang die Phytoliteratur, besuchte Seminare, Kongresse, Ausbildungen, verwarf so manches und überprüfte das Wissen auch auf seine Praxisrelevanz: Teemischungen z. B. mussten so schmecken, dass sie auch getrunken werden können (was beileibe nicht selbstverständlich ist!).

Schließlich gab ich erste Wildkräuterkurse und Heilpflanzenseminare, und bald kamen Krankenkassen und Kliniken auf mich zu. Mit der Zeit wuchsen meine Erfahrungen und mein Wissen und entwickelten sich, zusammen mit den Rückmeldungen und Erfahrungen der Patienten in der Praxis und in der Klinik, der Freunde, Bekannten und später der Kursteilnehmer, zu einem harmonischen Ganzen.

Als ich im Jahr 1996 die ersten Unterrichtsskripte für die Eröffnung der Freiburger Heilpflanzenschule erarbeitete, wusste ich noch nicht, welche Kreise dies ziehen würde. Statt des zaghaften Öffnens einer „Knospe“ durfte ich von Anfang an eine volle „Blüte“ erleben: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer strömten damals aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Italien und Österreich, es gab für alle Kurse von Beginn an Wartelisten. Dass meine Schule so eine positive Resonanz erfuhr, beglückt mich bis heute.

Pflanzen brauchen zum Gedeihen ein ordentliches, reichhaltiges Wurzelwerk. Die Wurzeln meiner Schule, die 1997 die erste ihrer Art in Deutschland war, liegen zum einen in meinem Unterrichtsskript, in dem ich den Lehrstoff „Phytotherapie“ völlig neu für einen lebendigen Unterricht aufbereitet habe. Es musste verständlich geschrieben, gut strukturiert und logisch aufgebaut sein und sich als kompetentes Begleitskript und Nachschlagewerk gleichermaßen bewähren. Dieses Skript ist von Ausbildung zu Ausbildung gewachsen, es wurde verändert und auf den neuesten Stand gebracht, manches wieder verworfen, vieles ist dazugekommen und bereichert worden durch Anregungen der Teilnehmer meiner Schule, denen ich hiermit als Erstes herzlich danken möchte. Heute ist daraus dieses Buch entstanden, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun in der Hand halten.

Der andere Teil des Wurzelwerks meiner Schule ist feiner, ähnlich den zarten nährenden Wurzelhärchen, ohne die kein Baum existieren könnte: Es ist die eingangs schon erwähnte Liebe zu den Pflanzen. Sie ist eine Stütze, ein Elixier und zugleich die „Seele“ meiner Schule (die ich mittlerweile an Nachfolger übergeben habe – heute gibt es über 100 solcher Institutionen in Deutschland). Sie erfüllt mich mit steter Energie, verleiht mir Flügel und schenkt mir die Kraft, diese so schnell gewachsene Institution mit Herz und Freude zu leiten. Diese Begeisterung möchte ich mit anderen teilen – und mitteilen, quasi durch die Sprache der (heilenden) Blumen.

Das Lehrbuch Heilpflanzenkunde wendet sich an alle interessierten Angehörigen aus Heil- und Pflegeberufen, an Medizinstudenten und Therapeuten und solche, die es werden wollen. Im naturheilkundlich orientierten Praxisalltag gehört die Phytotherapie von jeher zur bewährten Basis. Mit diesem Werk halten Sie ein Lehr- und Praxisbuch und ein Nachschlagewerk zugleich in der Hand, das Sie mit handfestem Wissen und vielen naturheilkundlichen Tipps begleitet. Und ganz nebenbei macht es Lust, zu lernen und das Gelernte umzusetzen. Wenn Sie wollen, können Sie das Heilen mit Pflanzen „Schritt für Schritt“ lernen, lebendig, praxisnah und mit Anleitungen zu eigenen Experimenten und zur Selbsterfahrung.

Das Wissen und die praktische eigene Erfahrung – die „Evidence Based Medicine“ und die „Experience Based Medicine“ – bergen gemeinsam einen so wertvollen Wissensschatz, dass dieser allen zugänglich sein sollte, die daran Interesse haben, Therapeuten wie „Laien“. Aus diesem Grund möchte ich genauso interessierte Laien ermutigen, sich in die faszinierende Welt der Heilpflanzen zu begeben, denn Selbstmedikation mit Heilpflanzen hat eine lange Tradition. Durch fachgerechte Heilpflanzenanwendungen könnten viele Menschen ihre Eigenverantwortlichkeit wiedererlangen und leichte Unpässlichkeiten zu Hause selbst „phytotherapieren“. Sie können mithilfe dieses Buches ihre Gesundheit „lust- und geschmackvoll“ erhalten und Befindlichkeitsstörungen im Vorfeld lindern, bevor (Labor-)Befunde eine Erkrankung aufzeigen. Aus diesem Grund habe ich das Buch so geschrieben, dass es auch für Laien verständlich ist und alle, die sich das Wissen verantwortungsbewusst erarbeitet haben, damit auch arbeiten können. Für ein ausführliches Hintergrundwissen gibt es ausreichend wissenschaftliche Literatur, die weitere Informationen liefern kann.

Die Umsetzung dieses Wissens ist allen zu empfehlen, und es möge Ihnen Freude bereiten. Die „Gründaumigen“ unter Ihnen können in die Praxis gehen: Heilsame aromatische Kräuter lassen sich im eigenen Garten oder auf dem Balkon relativ einfach anbauen und ernten, oder Sie erwerben sie in einer (biologisch arbeitenden) Heilpflanzengärtnerei oder sammeln sie, mit geschulten Augen natürlich, in „freier Wildbahn“, d.h. mitten in der Natur.

Eignen Sie sich das Wissen aus diesem Buch an, und lassen Sie sich auf Exkursionen, Kursen oder durch weitere Fachliteratur darin schulen, die Pflanzen wiederzuerkennen. Die Rückverbindung mit der Natur wird nicht nur für Ihren Körper eine Wohltat sein.

Auch für die 5. Auflage meines Lehrbuchs bestimmt die Liebe zu den Heilpflanzen mein Tun. Ich widme mich mit großer Freude dem Unterrichten auf Seminaren, Weiterbildungen, Kongressen. Mit zunehmendem Alter spüre ich Vorteile: Die ganze Erfahrung, das Wissen, das menschliche und das pädagogisch-didaktische Potenzial ist Teil von mir und schenkt beim Unterrichten eine Leichtigkeit, ja etwas Spielerisch-Persönliches, dass es eine Freude ist, ein ständig nährender Quell. Man „muss“ nicht mehr, man „darf“. Ich achte mehr auf mich, auf meine Lust am Tun und betreibe, was ich auch im Unterricht vertrete: Selbstpflege. Es sind eine Art Samen der Motivation, die sich verteilen. Je älter, desto freier der Unterricht, desto mehr „fließt es“, desto mehr bin ich Mittlerin zwischen Pflanzen und Menschen, desto mehr gibt es mir die Energie, die ich hineinlege, vielfach wieder zurück. Menschliche Begegnungen mit Pflanzen zu vereinen, machen das Leben für mich ganzheitlich – und glücklich. Wissen vermehrt sich, indem man es teilt, das ist wie bei der Liebe.

Und damit wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude beim Lesen, Lernen und Umsetzen.

Freiburg, im September 2023

Ursel Bühring

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für all die hilfreiche und engagierte Mitarbeit an meinem zentralen Lebenswerk:

Ganz am Anfang stehen der Dank an die Natur mit ihren herrlichen Pflanzengeschöpfen und all den interessierten Menschen, die sich in dieses spannende Thema vertiefen wollten, ja, die es manchmal zu ihrem Lebensthema gemacht haben. Dank an die vielen, vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Schule und all meiner Seminare bis heute, denn sie waren der Grund, weshalb dieses Werk entstanden ist und sich so reichhaltig weiterentwickelt hat.

Ganz herzlich und besonders danke ich meiner geschätzten Kollegin und Freundin Michaela Girsch für den wertvollen und freudebereitenden inhaltlichen Austausch über die gesamten letzten 25 Jahre – so lange arbeiten wir schon zusammen! Und das gerne, und wie die Pflanzen in synergistischer Weise. Sie arbeitet mit diesem Lehrwerk in ihren Seminaren, hat genaueste Einsicht, hatte schon für die 5. Auflage die Grundtexte der stoffwechselbedingten Hauterkrankungen, der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung und das Kap. ▶ 30, „Ausleitung und Regeneration“, wo es nötig war überarbeitet und für die 6. Auflage die Frauenheilkunde: ein wunderbar fachlich-fruchtbarer und menschlich beflügelnder Austausch für dieses monströse Textwerk. Danke!

Weiterhin danke ich Christian Böser vom Karl F. Haug Verlag für die stete unterstützende, aufmerksame und menschlich so sympathische Begleitung, immer offen für Fragen, immer beratend zur Seite, immer mit mir zusammen nach der besten Lösung ringend: das tut richtig gut! Und genauso danke ich meiner Projektmanagerin Carolin Frotscher. Mit ihrer klaren frischen Art, ihrem offenen Ohr, ihrer Leichtigkeit im Erklären, ihrer Kenntnis auch in Sachen „technischer Support“ gelingt es uns gemeinsam, diesem großen Werk seinen „Segen“ zu geben. Und nicht zuletzt möchte ich auch dem Verlag danken, der viele Schritte in eine digitale Zukunft ging und mich behutsam mitnahm. Dank dem Einsatz moderner digitaler Lösungen habe ich den Entstehungsprozess eines Buches noch nie so reibungslos empfunden wie diesmal. Danke!

Über die Autorin

Ursel Bühring, Jahrgang 1950, ist Heilpraktikerin, Krankenschwester, Natur- und Umweltpädagogin und ausgewiesene Expertin in Phytotherapie. Ihre Arbeit ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit der Natur – ihre innere Triebfeder für die intensive Beschäftigung mit Heilpflanzen. Seit 40 Jahren ist sie als Dozentin für Pflanzenheilkunde an Institutionen im In- und Ausland tätig.

Abb. 0.1 Ursel Bühring, mitten unter ihren Pflanzenfreundinnen.

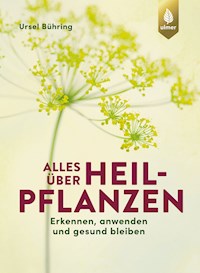

Seit gut 35 Jahren ist Frau Bühring als Autorin von Fachbüchern und Heilpflanzenartikeln im In- und Ausland bekannt, einige Werke davon im Selbstverlag (über www.ursel-buehring.de) erhältlich. Außerdem wirkt sie regelmäßig bei Radio- und Fernsehsendungen mit. Im August 2001 wurde Frau Bühring für ihr Engagement in der Pflanzenheilkunde der „Regiopreis für Gesundheit und Ernährung“ vom Kulturförderkreis der Wirtschaft verliehen.

Ihr Anliegen, das über Tausende von Jahren überlieferte Heilpflanzenwissen mit modernen Phytotherapie-Kenntnissen in ein Lehrprogramm zusammenzufassen, hat Frau Büring in die Tat umgesetzt. So konnte der wertvolle Schatz an Heilpflanzenkunde in strukturierter Form allen Interessierten zur Verfügung stehen – und fachkompetent angewendet und weitergegeben werden. Ihre Leidenschaft für die Heilpflanzen war die Basis der Gründung ihrer „Freiburger Heilpflanzenschule Ursel Bühring“. Es war Pionierarbeit, als sie im Jahre 1997 die erste Ausbildungsstätte dieser Art in Deutschland eröffnete mit dem Ziel, das traditionelle Wissen über Kräuterheilkunde aufzugreifen und mit den neuesten Erkenntnissen der Naturheilkunde und der wissenschaftlich anerkannten Phytotherapie zu verbinden. Die Schule entwickelte sich von Beginn an zu einer der bundesweit führenden Schulen für Phytotherapie und war bei Medizinern, Pädagogen, Biologen und an Heilpflanzen Interessierten gleichermaßen als berufsbegleitendes Lehrinstitut geschätzt. 2013 gab sie ihre Schule an Nachfolger weiter.

Frau Bühring vermittelt in ihren Seminaren an vielen Institutionen nach wie vor fachkompetentes Wissen „zum Anfassen und mit allen Sinnen begreifen“, damit Lernen auch Freude bereitet. „Lebendiges Lernen“ ist ihr Motto. „Schau hin, aber schau genau hin“ – diese differenzierte Betrachtungsweise prägt ihren Unterricht und das Schreiben gleichermaßen.

Für den Unterricht entwickelte sie ein eigenes praxisnahes Unterrichtskonzept (Curriculum) und völlig neues Lehrmaterial, das immer ausgefeilter wurde und – mit diesem Lehrbuch – schon seit Jahren vielen Weiterbildungsinstituten als Vorbild und als Grundlage für Phytotherapieunterricht dient.

Wie Pflanzen mit gutem Boden und Wuchsbedingungen sich gedeihlich entfalten, wachsen, Blüten und Früchte entwickeln und Samen, die ihrerseits neue Pflanzen hervor bringen, so sind auch aus Schule, Lehrbuch und Unterricht neue Früchte gediehen: Heilpflanzenschulen gibt es mittlerweile weit über 100 Institutionen allein in Deutschland, und aus dem Unterricht entstanden „Unterrichts-Bücher“: das Arbeitsheft Moderne Heilpflanzenkunde, die Lernkarten Heilpflanzenkunde und Heilpflanzen in der Kinderheilkunde. Praxis Heilpflanzenkunde ist das neueste Werk, verfasst zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Michaela Girsch.

Frau Bühring unterrichtet und schreibt weiter, unbelastet von Verwaltung und Besitz. Sie sieht es als Geschenk und Lebensglück an, das, was ihr am Herzen liegt und was sie glücklich macht, weiterführen zu dürfen: mit Menschen und Pflanzen arbeiten und sich Heilpflanzenkunde und Phytotherapie zu widmen.

Zur Arbeit mit diesem Buch

Liebe Leserinnen und Leser,

um Ihnen zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus der Lektüre meines Buchs zu gewinnen, möchte ich Ihnen gerne die Struktur etwas erläutern.

Das Buch folgt einem klaren Aufbau: Nach einer allgemeinen Einführung in die Geschichte der Pflanzenheilkunde bis heute und deren arzneimittelrechtlichen Regelungen (Monografien und Leitlinien) können Sie gleich „loslegen“:

In den Praxis-Grundlagen finden Sie aus der Vielfalt der praktischen Anwendungsmöglichkeiten die wichtigsten Zubereitungen aufgeführt mit praxisbewährten Rezepturen zum „Nachmachen“ für Ihre eigene Hausapotheke.

Anschließend werden die einzelnen Wirkstoffe dargestellt. Im Unterricht hat es sich bewährt, diesen theoretischen Lehrstoff mit einer Praxiseinheit zu beginnen. Das Erlernte bleibt danach besser im Gedächtnis, da es auch „erfahren“ wurde. Im Kapitel „Heilen mit Pflanzen“ finden sich oft nur Kurzbeschreibungen der Wirkstoffe, sodass Sie im Zweifelsfall immer hier in diesem Kapitel nachschlagen können.

Der Hauptteil des Buchs, das Heilen mit Pflanzen, orientiert sich am jahrelangen Unterrichten. Diese Kombination aus Hintergrundwissen, Theorie, Praxis und Bildern hat sich dort als sehr sinnvoll erwiesen und motiviert und unterstützt das Lernen.

Innerhalb des Textes sind relevante Pflanzen zugunsten schneller Auffindbarkeit in farbiger Schrift gesetzt.

Zu Beginn der einzelnen Indikationen finden Sie eine Zusammenfassung des Unterrichtsstoffs, gefolgt von Abbildungen der wichtigsten Heilpflanzen zu dem jeweiligen Indikationsgebiet. Dann eine Einführung ins Thema, naturheilkundliche Aspekte – und anschließend die einzusetzenden Heilpflanzen. Damit Sie bei der großen Themenfülle den guten Überblick bewahren, finden Sie zu Beginn jeden Kapitels eine Mindmap der wichtigsten Heilpflanzen bei der jeweiligen Indikation.

Innerhalb dieser Kapitel bieten Ihnen dabei Pflanzensteckbriefe („Porträts“) zu den einzelnen Arzneidrogen die wichtigsten Informationen über Geschichte, Botanik, Inhaltsstoffe, Anwendung etc. Um diese auf den ersten Blick zu finden, wurde jeweils ein Pflanzen-Icon dem Pflanzennamen vorangestellt; das sieht dann so aus:

Aufbau der Pflanzensteckbriefe

MariendistelSilybum marianum Silybi fructus (M).

Sie enthalten in dieser Reihenfolge

den deutschen Namen (z. B. „Mariendistel“)

den botanischen Namen (z. B. „Silybum marianum“)

die Drogenbezeichnung (z. B. „Silybi fructus“)

einen Hinweis auf die Erstellung einer Monografie (M) durch eine oder mehrere der Sachverständigen-Kommissionen (Kommission E, ESCOP, HMPC, WHO, siehe Kap. ▶ 2). Es folgen:

Inhaltsstoffe

Wirkungen

Indikationen: Darunter finden Sie Hinweise auf die Einsatzgebiete:

zuerst die „Indikationen Erfahrungsheilkunde“,

darunter die „Indikationen nach Monografien“, also die Monografien aller Sachverständigen-Kommissionen (siehe Kap. ▶ 2). Kursiv geschrieben sind die Indikationen der Kommission E.

Danach folgen die zusätzlichen (!) Indikationen der ESCOP und HMPC (weil sich deren Empfehlungen oft sehr ähneln bzw. sich wiederholen, habe ich der besseren Übersicht halber auf die genaue Wortwahl verzichtet und nur die jeweils zusätzlichen Indikationen eingepflegt). Da die Monografien der WHO keinen offiziellen rechtsverbindlichen Status haben, sind diese, wenn sie sehr abweichend sind zu den Indikationen der Kommission E, ESCOP und HMPC, gesondert gekennzeichnet angegeben: WHO: Indikation XY.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten. Dieser Absatz leitet Sie zu weiteren wichtigen Indikationsgebieten dieser Arzneidroge.

Darreichungsformen

Tagesdosis: Die angegebenen Dosierungen beziehen sich auf die getrockneten Pflanzenteile (Droge) und auf eine gute Wirkstoffqualität der Arzneidrogen.

Nebenwirkungen/Gegenanzeigen

Teezubereitung

Die ausführlichen Pflanzensteckbriefe befinden sich jeweils im Kapitel über die Hauptanwendung(en) dieser Pflanze (z.B. „Spitzwegerich“ im Kapitel „Husten“).

Um Ihnen das Arbeiten in der Praxis etwas zu erleichtern, habe ich die „Bewährten Rezepturen“ zum Abschluss jedes Kapitels übersichtlich zusammengefasst.

Am Ende der einzelnen Indikationen haben Sie dann die Möglichkeit, Ihr Wissen über die wichtigsten Grundlagen zu überprüfen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Fragen im Repetitorium zu beantworten. Der Lernerfolg wird Sie ermutigen. Alle Antworten ergeben sich aus dem Text der Lektion. Aus diesem Grund wurden den Fragen von mir auch absichtlich keine Antworten zugeordnet – denn es ist viel sinnvoller, die Lektion zu wiederholen, wenn Sie sich noch nicht sicher sein sollten.

Im Anhang (ab Kap. ▶ 37) schließlich finden Sie drei tabellarische Verzeichnisse, mit denen Sie sich einen raschen Überblick verschaffen und die gewünschten Informationen im Buch schnell auffinden können.

Drei Verzeichnisse – rasche Orientierung

Sie wollen auf die Schnelle eine bestimmte Pflanze mitsamt ihren wichtigsten Einsatzmöglichkeiten finden? Das ▶ „Pflanzenverzeichnis Deutsch mit Indikationen“ gibt in Kap. 37 den Überblick über sämtliche Pflanzen im Buch - mitsamt deren Indikationen, wenn diese ein Pflanzenporträt im Therapieteil haben. Beim deutschen Pflanzennamen finden Sie die lateinische Bezeichnung (in Klammern) angefügt.

In der nachfolgenden ▶ „Indikationstabelle Heilpflanzen“ sehen Sie auf einen Blick, bei welcher Indikation welche Arzneipflanzen zur Anwendung kommen können.

Im ▶ Kap. 39 „Pflanzenverzeichnis Latein – Deutsch“ finden interessierte Leser zu allen im Buch besprochenen Pflanzen den lateinischen Pflanzennamen und die deutschsprachige Bezeichnung.

Daneben enthält der Anhang auch einige Anregungen für weitergehende Praxisanwendungen. Auch wenn diese vielleicht nicht im „klassischen“ Verständnis von Phytotherapie gelehrt werden, runden sie das Verständnis von und die Verbindung zur Heilpflanzenkunde ab.

Wir haben uns entschieden, in diesem Buch keine Fertigarzneimittel mehr aufzuführen. Zu schnell ändern sich die Präparate oder deren Bezeichnungen, sie waren teils schon zum Zeitpunkt der Drucklegung der vorhergehenden Auflagen nicht mehr aktuell. Einige „Klassiker“ oder spezifische neue Präparate werden im Text erwähnt, ansonsten finden Sie Präparate im Buch „Praxis Heilpflanzenkunde“ (Ursel Bühring, Michaela Girsch) vorgestellt. Oder Sie belesen sich in pflanzenheilkundlichen bzw. naturheilkundlichen Fachzeitschriften, z.B. Zeitschrift für Phytotherapie (D), Naturheilpraxis (D), DHZ (D), Phytotherapie Austria oder der Grünen Liste (Präparateliste Naturheilkunde: https://www.praeparateliste-naturheilkunde.de/praeparateliste-naturheilkunde-die-gruene-liste.html).

Nun wünsche ich Ihnen eine lehrreiche und inspirierende Lektüre. Und vergessen Sie dabei bitte auch nicht, dass ganzheitliches Lernen alle Sinne beinhaltet. Der Gang in die freie Natur gehört als Erholungspause oder Exkursion ganz selbstverständlich dazu, denn „das beste Buch ist die Natur selbst“ (Paracelsus).

Inhaltsverzeichnis

Titelei

Geleitwort

Geleitwort

Geleitwort

Vorwort zur 6. Auflage

Danksagung

Über die Autorin

Zur Arbeit mit diesem Buch

Teil I Einführung

1 Die Geschichte der Pflanzenheilkunde

1.1 Allgemeines

1.2 3000 v. Chr.

1.3 2500 v. Chr.

1.4 1900 v. Chr.

1.5 1700–1600 v. Chr.

1.6 500–400 v. Chr.

1.7 200 v. Chr.

1.8 100 v. Chr.

1.9 100 n. Chr.

1.10 200 n. Chr.

1.11 800 n. Chr.

1.12 1000–1100 n. Chr.

1.13 1100–1200 n. Chr.

1.14 1300 Jahre n. Chr.

1.15 1500–1600 n. Chr.

1.16 Zeit der Hexenverfolgung

1.17 Paracelsus

1.18 1600–1700 n. Chr.

1.19 1800 n. Chr.

1.20 1900 n. Chr.

1.21 20. Jahrhundert

2 Wissenschaftliche Sachverständigenkommissionen für pflanzliche Arzneimittel

2.1 Allgemeines

2.2 Kommission E

2.2.1 Traditionell angewendet bei …

2.2.2 Besondere Therapierichtungen

2.3 ESCOP – European Scientific Cooperative on Phytotherapy

2.3.1 HMPC – Herbal Medicinal Product Committee

2.4 WHO-Monografien

2.5 Medizinische Leitlinien

Teil II Praxis-Grundlagen

3 Erntewissen

3.1 Pflanzenkundig werden

3.1.1 Pflanzen kennenlernen

3.1.2 Herbarium anlegen

3.2 Sammeln

3.2.1 Wie wird gesammelt?

3.2.2 Sammeltipps für die Wildkräuterküche

3.2.3 Wo wird gesammelt?

3.2.4 Wo sollte nicht gesammelt werden?

3.2.5 Die Sammelausrüstung

3.2.6 Wann wird gesammelt?

3.3 Trocknen

3.3.1 Wie wird getrocknet?

3.3.2 Traditionell: Aufhängen in Kräutersträußen

3.4 Aufbewahren

3.4.1 Die richtige Lagerung

3.4.2 Weiterverwendung

4 Heilpflanzentees

4.1 Allgemeines

4.2 Die Kunst der Heiltee-Zubereitung

4.2.1 Infus: heißer Aufguss

4.2.2 Mazerat: Kaltwasserauszug

4.2.3 Dekokt: Abkochung

4.2.4 Kombinationsmethoden

4.2.5 Teezubereitungen

4.3 Die Kunst der Teemischung

4.3.1 Zubereitung

4.3.2 Dosierung und Anwendungsdauer

4.4 Frische Kräuter

4.5 Rezeptieren

4.5.1 Der verwendete Pflanzenteil

5 Tinkturen

5.1 Allgemeines

5.2 Alkoholische Extrakte

5.2.1 Urtinkturen

5.2.2 Definitionen spezieller alkoholischer Pflanzenauszüge

5.3 Tinkturen für die eigene Hausapotheke

5.3.1 Tinkturen aus Trockenpflanzen

5.3.2 Frischpflanzenauszüge

5.3.3 Alkoholkonzentration

5.4 Kreuzregel

6 Salben, Cremes und Gele

6.1 Allgemeines

6.2 Salben (Unguentum)

6.2.1 Salbenzubereitung

6.3 Cremes

6.3.1 Bewährte Cremegrundlage

6.3.2 Fettcreme

6.4 Gel

6.5 Körperlotion

6.6 Linimente

6.7 Pasten

7 Fette Öle in der äußerlichen Anwendung

7.1 Medizinische Auszugsöle

7.1.1 Zubereitung

7.2 Massageöle und Heilöle mit ätherischen Ölen

7.3 Auszugsöle

8 Medizinalwein und Theriak

8.1 Medizinalwein

8.2 Wurzelwein: Magenbitter

8.3 Theriak – Lebenselixier

9 Wickel und Auflagen

9.1 Wickel

9.1.1 Wadenwickel bei Fieber

9.2 Auflagen, Kompressen und Kataplasmen

9.3 Ölkompressen

10 Bäder mit Heilpflanzen

10.1 Allgemeines

10.2 Vollbäder

10.3 Sitzbäder

10.4 Hand- und Fußbäder

10.5 Augenbäder

10.6 Inhalationen und Dampfbäder

10.7 Gurgeln und Mundspülungen

10.8 Waschungen

10.8.1 Waschzusätze

11 Aromamischungen und Kräuterkissen

11.1 Aromaspray

11.1.1 Empfehlungen reiner ätherischer Öle für Raumspraymischungen

11.2 Hydrolate – aromatische Pflanzenwässer

11.2.1 Anwendungsgebiete der Hydrolate

11.2.2 Hydrolate und ihre Indikationen

11.2.3 Für den Hausgebrauch

11.3 Duftlampe

11.4 Kräuterkissen – ein wirksames, bewährtes Volksheilmittel

11.4.1 Herstellung

11.4.2 Einige bekannte Rezepturen

11.4.3 Rezeptbeispiele

12 Räuchern

12.1 Allgemeines

12.2 Was passiert beim Räuchern?

12.3 Was wird zum Räuchern benötigt und wie wird geräuchert?

12.4 Wann wird geräuchert?

12.4.1 Früher und in anderen Kulturen

12.5 Die wichtigsten Räucherpflanzen

12.5.1 Räucherpflanzen aus unserem Kulturkreis

12.6 Räuchermischungen

12.6.1 Rezeptbeispiele

Teil III Wirkstoffe

13 Zur Dosierung, Wirksamkeit und Gliederung von Pflanzenstoffen

13.1 Dosierung von Heilpflanzen

13.1.1 Dosierung in der Kinderheilkunde

13.1.2 Dosierung in der Geriatrie

13.2 Wirksamkeit – und was wirkt noch?

13.3 Gliederung von Pflanzenstoffen

14 Kohlenhydrate/Pflanzenschleime

14.1 Allgemeines

14.1.1 Pflanzenphysiologie

14.2 Eigenschaften

14.2.1 Wirkungen

14.3 Anwendungen

14.3.1 Innerlich

14.3.2 Äußerlich

14.3.3 Pflanzen mit Kohlenhydraten: Schleimstoffe

15 Glykoside

15.1 Allgemeines

15.1.1 Pflanzenphysiologie

15.2 Eigenschaften

15.2.1 Wirkungen

16 Phenolische Verbindungen

16.1 Salicylate (Salicin)

16.1.1 Allgemeines

16.1.2 Pflanzenphysiologie

16.1.3 Wirkungen

16.1.4 Anwendungen

16.1.5 Pflanzen mit Salicin

16.2 Arbutin

16.2.1 Wirkungen und Anwendungen

16.2.2 Pflanzen mit Arbutin

16.3 Cumarine

16.3.1 Allgemeines und Geschichte

16.3.2 Pflanzenphysiologie und Eigenschaften

16.3.3 Wirkungen

16.3.4 Anwendungen

16.3.5 Pflanzen mit Cumarinen

16.4 Flavonoide

16.4.1 Allgemeines

16.4.2 Pflanzenphysiologie

16.4.3 Eigenschaften

16.4.4 Wirkungen

16.4.5 Anwendungen

16.4.6 Pflanzen mit Flavonoiden

16.5 Anthozyane

16.5.1 Allgemeines

16.5.2 Pflanzen mit Anthozyanen

16.6 Gerbstoffe

16.6.1 Geschichte

16.6.2 Pflanzenphysiologie

16.6.3 Eigenschaften

16.6.4 Gerbstoffe und Alkaloide

16.6.5 Wirkungen

16.6.6 Anwendungen

16.6.7 Pflanzen mit Gerbstoffen

16.7 Anthranoide

16.7.1 Wirkungen und Anwendungen

16.7.2 Pflanzen mit Anthranoiden

17 Terpenoide Verbindungen

17.1 Ätherische Öle

17.1.1 Allgemeines

17.1.2 Pflanzenphysiologie

17.1.3 Eigenschaften

17.1.4 Wirkungen: über Haut, Mund und Nase

17.1.5 Anwendungen

17.1.6 Pflanzen mit ätherischen Ölen

17.2 Harze – durch Wunden heilen

17.2.1 Geschichte

17.2.2 Pflanzenphysiologie

17.2.3 Eigenschaften

17.2.4 Wirkung und Anwendung

17.2.5 Pflanzen mit Harzen

17.3 Bitterstoffe

17.3.1 Geschichte

17.3.2 Pflanzenphysiologie

17.3.3 Eigenschaften

17.3.4 Unterscheidung der Bittermittel

17.3.5 Wirkungen und Anwendungen

17.3.6 Wirkungen auf Magen und Darm

17.3.7 Resorptionsförderung

17.3.8 Wirkungen auf Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

17.3.9 Unterstützung des Immunsystems und der Blutbildung

17.3.10 Wirkungen auf das Vegetativum

17.3.11 Bitterstoffe für die Haut

17.3.12 Pflanzen mit Bitterstoffen

17.4 Saponine

17.4.1 Allgemeines und Geschichte

17.4.2 Eigenschaften

17.4.3 Wirkungen

17.4.4 Anwendungen

17.4.5 Pflanzen mit Saponinen

17.5 Herzwirksame Glykoside

17.5.1 Allgemeines

17.5.2 Eigenschaften

17.5.3 Wirkungen und Anwendungen

17.5.4 Pflanzen mit Herzglykosiden

18 Alkaloide

18.1 Geschichte

18.2 Pflanzenphysiologie

18.3 Eigenschaften

18.3.1 Wirkungen

18.3.2 Anwendungen

18.3.3 Pflanzen mit Alkaloiden

18.3.4 Pflanzen mit Pyrrolizidinalkaloiden (PA)

19 Scharfstoffe/Senföle

19.1 Allgemeines

19.1.1 Pflanzenphysiologie

19.2 Eigenschaften

19.2.1 Wirkungen

19.3 Anwendungen

19.3.1 Pflanzen mit Senfölen

Teil IV Heilen mit Pflanzen

20 Darmerkrankungen

20.1 Allgemeines

20.1.1 Der Darm als Multitalent

20.1.2 Darmflora – Darmmikrobiom

20.1.3 Darmgesundheit

20.2 Durchfallerkrankungen (Diarrhö)

20.2.1 Grundlagen

20.2.2 Akuter Durchfall

20.2.3 Chronischer Durchfall, chronisch entzündliche Darmerkrankung (CED)

20.2.4 Reizdarmsyndrom (Colon irritabile)

20.2.5 Heilpflanzen bei Durchfallerkrankungen

20.3 Verstopfung

20.3.1 Grundlagen

20.3.2 Akute Verstopfung

20.3.3 Chronische Verstopfung

20.3.4 Heilpflanzen bei Verstopfung: Abführmittel (Laxanzien)

20.3.5 Stuhlregulierende Heilpflanzen bei Verstopfung

20.3.6 Stimulierend wirkende Abführmittel: Laxanzien

20.4 Blähungen

20.4.1 Grundlagen

20.4.2 Heilpflanzen gegen Blähungen: Karminativa

20.5 Analerkrankungen/Hämorrhoiden

20.5.1 Grundlagen

20.5.2 Heilpflanzen bei Hämorrhoidalerkrankungen zur äußeren Behandlung

20.6 Bewährte Rezepturen bei Darmerkrankungen

21 Magenerkrankungen

21.1 Allgemeines

21.1.1 Phytotherapie

21.2 Akute, unkomplizierte Magenerkrankungen

21.2.1 Übelkeit und Erbrechen

21.2.2 Reisekrankheit

21.2.3 Magenkrämpfe

21.2.4 Akute unkomplizierte Gastritis

21.2.5 Heilpflanzen bei akuten, unkomplizierten Magenerkrankungen

21.3 Sodbrennen, chronische Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür

21.3.1 Sodbrennen

21.3.2 Chronische Gastritis

21.3.3 Reizmagen

21.3.4 Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür

21.3.5 Heilpflanzen bei Sodbrennen, chronischer Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür

21.4 Verdauungsstörungen (funktionelle Dyspepsie, Reizmagen)

21.4.1 Grundlagen

21.4.2 Reizmagen

21.4.3 Krämpfe

21.4.4 Appetitlosigkeit

21.4.5 Blähungen

21.4.6 Heilpflanzen bei Appetitlosigkeit und funktionellen Verdauungsstörungen

21.4.7 Reine Bittermittel: Amara tonica, simplex, pura

21.4.8 Bittermittel mit ätherischen Ölen: Amara aromatica

21.4.9 Bittermittel mit Scharfstoffen: Amara acria

21.4.10 Bittermittel mit Pflanzenschleimen: Amara mucilaginosa

21.4.11 Weitere Heilpflanzen bei dyspeptischen Beschwerden

21.5 Bewährte Rezepturen bei Magenerkrankungen

22 Leber – Galle – Pankreas

22.1 Allgemeines

22.2 Lebererkrankungen

22.2.1 Grundlagen

22.2.2 Leberentzündung: Hepatitis

22.2.3 Fettleber

22.2.4 Leberzirrhose

22.2.5 Naturheilkunde bei Hepatopathien

22.2.6 Heilpflanzen bei Lebererkrankungen: Hepatoprotektiva

22.3 Gallenblasenerkrankungen

22.3.1 Grundlagen

22.3.2 Heilpflanzen bei funktionellen Gallenstörungen: Cholagoga

22.3.3 Gallensteine (Cholelithiasis)

22.4 Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

22.4.1 Akute Pankreatitis

22.4.2 Chronische Pankreatitis

22.4.3 Exokrine Pankreasinsuffizienz (Funktionsschwäche der Bauchspeicheldrüse)

22.4.4 Heilpflanzen bei exokriner Pankreasinsuffizienz

22.5 Bewährte Rezepturen bei Leber-, Gallen- und Pankreaserkrankungen

23 Atemwegserkrankungen

23.1 Allgemeines

23.2 Erkältungskrankheiten: grippaler Infekt

23.2.1 Erkältung

23.2.2 Echte Grippe, Influenza

23.2.3 COVID-19, „Corona“

23.2.4 Schwitzen

23.2.5 Fieber

23.2.6 Schweißtreibende Heilpflanzen: Diaphoretika

23.2.7 Fiebersenkende und schmerzlindernde Heilpflanzen: Antipyretika

23.2.8 Resistenzsteigerung bei Infektanfälligkeit

23.2.9 Heilpflanzen zur Resistenzsteigerung bei Infektanfälligkeit

23.2.10 Resistenzsteigernde Vitamin-C-Drogen

23.2.11 Pflanzliche „Antibiotika“: Phytobiotika

23.3 Husten und Bronchitis

23.3.1 Grundlagen

23.3.2 Reizhusten, trockener, unproduktiver Husten

23.3.3 Heilpflanzen bei unproduktivem, trockenem Reizhusten: Mucilaginosa

23.3.4 Bronchitis: produktiver Husten

23.3.5 Heilpflanzen bei Bronchitis

23.3.6 Spastische Bronchitis, Keuchhusten, Krupphusten und Asthma

23.3.7 Phytotherapie bei Asthma

23.3.8 Bronchospasmolytika

23.3.9 Kieselsäurehaltige Pflanzen zur Lungenstärkung

23.4 Schnupfen – Rhinitis

23.4.1 Grundlagen

23.4.2 Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)

23.4.3 Heuschnupfen

23.5 Mund- und Rachenerkrankungen

23.5.1 Mundhöhle

23.5.2 Rachen

23.5.3 Heilpflanzen für den Mund-Rachen-Raum

23.5.4 Pflanzen mit Gerbstoffen

23.5.5 Pflanzen mit Schleimstoffen

23.5.6 Pflanzen mit ätherischen Ölen

23.5.7 Angina – Tonsillitis

23.5.8 Entzündungen von Rachen, Kehlkopf und Luftröhre (Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis)

23.6 Heilpflanzen zur äußerlichen Anwendung bei Atemwegserkrankungen

23.6.1 Inhalationen, Brustkompressen, Einreibungen, Teil- oder Vollbäder

23.7 Bewährte Rezepturen bei Atemwegserkrankungen

24 Harnwegs- und Prostataerkrankungen

24.1 Nieren- und Blasenerkrankungen

24.1.1 Grundlagen

24.1.2 Harnwegsinfekte

24.1.3 Harnwegsdesinfizierende Heilpflanzen

24.1.4 Durchspülung mit Aquaretika

24.1.5 Heilpflanzen zur Durchspülung (Aquaretika)

24.1.6 Nieren- und Harnleitersteine

24.1.7 Heilpflanzen bei Nieren- und Harnleitersteinen

24.2 Funktionelle Beschwerden

24.2.1 Reizblase und Prostatitis

24.2.2 Heilpflanzen bei Reizblase und Prostatitis

24.2.3 Bettnässen

24.3 Prostataerkrankungen

24.3.1 Prostatahyperplasie, benigne (BPH): gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse

24.3.2 Heilpflanzen bei benigner Prostatahyperplasie (Prostataadenom)

24.4 Bewährte Rezepturen bei Harnwegs- und Prostataerkrankungen

25 Rheumatische Erkrankungen

25.1 Was heißt „Rheuma“?

25.1.1 Grundlagen

25.2 Degenerativ-rheumatische Erkrankungen: Arthrose

25.2.1 Grundlagen

25.2.2 Heilpflanzen bei Arthrose

25.3 Entzündlich-rheumatische Erkrankungen: Arthritis

25.3.1 Grundlagen

25.3.2 Heilpflanzen bei entzündlichen rheumatischen Beschwerden

25.4 Fibromyalgie

25.4.1 Grundlagen

25.5 Gicht

25.5.1 Grundlagen

25.5.2 Heilpflanzen bei Gicht

25.6 Äußerliche Heilpflanzenanwendungen bei rheumatischen und neuralgischen Beschwerden

25.6.1 Kräuterbäder

25.6.2 Packungen und Kompressen

25.6.3 Einreibungen

25.6.4 Heilpflanzen bei degenerativen rheumatischen Erkrankungen

25.6.5 Heilpflanzen bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen

25.7 Bewährte Rezepturen bei rheumatischen Erkrankungen

26 Wundbehandlung und Hauterkrankungen

26.1 Die Haut

26.1.1 Naturkosmetik

26.1.2 Altershaut

26.2 Wundbehandlung

26.2.1 Wundbehandlung: akute Wunden und offene Verletzungen

26.2.2 Wundbehandlung: chronische Wunden, gestörte Narbenbildung

26.2.3 Wundbehandlung: Abszess, Furunkel, Karbunkel, Panaritium

26.2.4 Wundbehandlung: Ulcus cruris (Beingeschwür)

26.2.5 Wundbehandlung: geschlossene Wunden, stumpfe Traumen, unblutige Verletzungen

26.2.6 Heilpflanzen in der Wundbehandlung

26.3 Chronische Hauterkrankungen: Dermatitis und Ekzeme

26.3.1 Grundlagen

26.3.2 Neurodermitis (endogenes Ekzem, atopische Dermatitis)

26.3.3 Psoriasis (Schuppenflechte)

26.3.4 Heilpflanzen bei chronischen Hauterkrankungen

26.4 Hauterkrankungen, unspezifische

26.4.1 Akne

26.4.2 Urtikaria (Nesselsucht), Allergien, Photo- und Phytodermatitis

26.4.3 Juckreiz, Pruritus

26.4.4 Herpes labialis, Herpes simplex, Lippenbläschen

26.4.5 Gürtelrose (Herpes zoster)

26.4.6 Sonnenbrand, Sonnenallergie, Verbrennung, Verbrühung

26.4.7 Erfrierungen, Frostbeulen

26.4.8 Haut- und Fußpilze, Tinea; Dermatomykose

26.4.9 Warzen (Verrucae)

26.4.10 Sebostase, trockene Haut

26.4.11 Seborrhö, „fettige“ Haut und „fettige“ Haare

26.4.12 Übermäßiges Schwitzen (Hyperhidrosis)

26.4.13 Hühneraugen

26.4.14 Insektenstiche

26.4.15 Ödeme

26.4.16 Cellulite

26.4.17 Pigmenterkrankungen

26.4.18 Haarpflege, Haarausfall (Alopezie)

26.4.19 Heilpflanzen bei diversen Hauterkrankungen

26.5 Bewährte Rezepturen bei Hauterkrankungen

27 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

27.1 Allgemeines

27.1.1 Aufgaben des Herzens

27.1.2 Phytotherapie: Phytokardiaka (pflanzliche Herzmittel)

27.2 Herzerkrankungen

27.2.1 Funktionelle Herzbeschwerden

27.2.2 Heilpflanzen bei funktionellen Herzbeschwerden

27.2.3 Äußerliche Anwendungen: Herzsalben

27.2.4 Herzinsuffizienz (NYHA I und II), Altersherz

27.2.5 Herzglykoside

27.2.6 Herzrhythmusstörungen

27.3 Blutdruckerkrankungen

27.3.1 Hypertonie und Hypotonie

27.3.2 Erhöhter Blutdruck (arterielle Hypertonie)

27.3.3 Heilpflanzen bei Bluthochdruck: Antihypertonika

27.3.4 Erniedrigter Blutdruck (arterielle Hypotonie)

27.3.5 Heilpflanzen bei Kreislaufbeschwerden: Antihypotonika

27.4 Arterielle Gefäßkrankheiten

27.4.1 Arteriosklerose und Hyperlipidämie

27.4.2 Heilpflanzen bei Arteriosklerose

27.4.3 Koronare Herzkrankheit (KHK)

27.4.4 Heilpflanzen bei koronarer Herzkrankheit (KHK)

27.4.5 Arterielle Gefäßerkrankungen: periphere (Claudicatio intermittens) und zentrale (vaskuläre Demenz)

27.4.6 Heilpflanzen bei arteriellen Durchblutungsstörungen

27.5 Venöse Gefäßerkrankungen: chronische-venöse Insuffizienz

27.5.1 Grundlagen

27.5.2 Heilpflanzen bei venösen Gefäßerkrankungen

27.6 Bewährte Rezepturen bei Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

28 Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche

28.1 Allgemeines

28.2 Schlafstörungen, nervöse Unruhe

28.2.1 Schlafstörungen

28.2.2 Nervosität und Unruhe

28.2.3 Heilpflanzen bei Schlafstörungen, Nervosität und Unruhe

28.3 Erschöpfungszustände, Wetterfühligkeit, Burn-out-Syndrom

28.3.1 Grundlagen Erschöpfung

28.3.2 Wetterfühligkeit

28.3.3 Burn-out-Syndrom

28.3.4 Adaptogene: Heilpflanzen bei Erschöpfung

28.3.5 Heilpflanzen bei Erschöpfung und Burn-out

28.4 Depressive Verstimmungen und Ängste

28.4.1 Depressionen

28.4.2 Ängste

28.4.3 Heilpflanzen bei depressiven Verstimmungen und Ängsten

28.5 Schmerzen/Kopfschmerzen

28.5.1 Chronische Schmerzen

28.5.2 Kopfschmerzen

28.5.3 Migräne

28.5.4 Heilpflanzen bei Kopfschmerz und Migräne

28.6 Tipps zur Prüfungsvorbereitung

28.7 Bewährte Rezepturen bei Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche

29 Heilpflanzen für Frauen

29.1 Allgemeines

29.2 Menstruation und Menstruationsbeschwerden

29.2.1 Dysmenorrhö (schmerzhafte Regelblutung)

29.2.2 Heilpflanzen bei Dysmenorrhö

29.2.3 Menorrhagie und Hypermenorrhö (verlängerte und zu starke Regelblutung)

29.2.4 Metrorrhagie (außerhalb der Menstruation auftretende Zusatzblutung)

29.2.5 Amenorrhö und Hypomenorrhö (ausbleibende und zu schwache Regelblutung)

29.2.6 Prämenstruelles Syndrom (PMS)

29.2.7 Mastodynie

29.3 Klimakterium: Wechseljahre

29.3.1 Grundlagen

29.3.2 Hitzewallungen in den Wechseljahren

29.3.3 Trockene Haut und Schleimhaut in den Wechseljahren

29.3.4 Gelenkschmerzen in den Wechseljahren

29.3.5 Osteoporose in den Wechseljahren

29.4 Bewährte Rezepturen für Frauen

30 Ausleitung und Regeneration

30.1 Frühjahrskur – Entgiftungskur

30.1.1 Grundlagen

30.1.2 Anleitung zur Durchführung der Frühjahrskur

30.2 Darmsanierung

30.2.1 Grundlagen

30.2.2 Heilpflanzen zur Darmsanierung

30.3 Darmmykose

30.3.1 Grundlagen

30.4 Schwermetall-/Amalgamausleitung

30.4.1 Zahnamalgam

30.4.2 Amalgamausleitung

30.4.3 Heilpflanzen zur Aktivierung der Ausscheidung

30.4.4 Verwendung von Algen

30.4.5 Heilpflanzen mit Gerbstoffen – zum Binden

30.4.6 Schwefelverbindungen – zum Binden

30.4.7 Ausleitung nach Dr. Klinghardt

30.5 Bewährte Rezepturen zur Ausleitung

Teil V Anhang

31 Aus Freyas Zaubergarten

31.1 Allgemeines

31.2 Gesundes Wildgemüse

31.2.1 Wie die wilden Pflanzen schmecken

31.2.2 Tees aus Wildpflanzen

31.2.3 Essbare Blüten – Schönheiten zum Vernaschen

31.2.4 Die wichtigsten essbaren Blüten

31.2.5 Wildpflanzen, die auch zur Winterzeit zu finden sind

31.2.6 Sammelkalender – eine Auswahl

31.2.7 Pflanzen für die Naturapotheke – frisch von der Wiese

31.3 Wildgemüse – Kulturgemüse: eine Gegenüberstellung

32 Gesundheit auf dem Teller

32.1 Wildgemüsemenü

32.1.1 Spitzwegerichsüppchen

32.1.2 Bunter Wiesensalat

32.1.3 Wildkräuterpesto zu Spaghetti

32.1.4 Nymphenspeise

32.1.5 Blütenreiches Maidessert

32.1.6 Wildkräuterbowle

32.1.7 Abendmenü

33 Kommunikation mit Pflanzen

33.1 Allgemeines

33.2 Kluge Pflanzen

33.2.1 Sehen

33.2.2 Bewegen

33.2.3 Spüren

33.2.4 Riechen

33.2.5 Rechnen

33.3 Kommunikation zwischen Pflanzen- und Tierreich

33.4 Kommunikation zwischen Pflanze und Mensch

33.4.1 Pflanzenmeditationen

33.4.2 Meditationen (nach Dr. Wolf-Dieter Storl)

34 Sonnentee und Blütenessenzen: „Bachblüten“ selbst gemacht

34.1 Allgemeines

34.1.1 Sonnentee ansetzen und anwenden

35 Kräuterbräuche heutzutage

35.1 Allgemeines

35.2 Jahreskreisfeste

35.2.1 Wintersonnenwende (Julfest): 20.–23. Dezember

35.2.2 (Maria) Lichtmess (Imbolc): 31. Januar–2. Februar (in der Neumondphase)

35.2.3 Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche (Ostara): 20.–23. März

35.2.4 Walpurgis (Beltane): 30. April

35.2.5 Sommersonnenwende (Johanni oder Litha): 21. Juni

35.2.6 Schnitterinnenfest (Lugnasad): 2. August und Kräuterweihe (Maria Himmelfahrt): 15. August

35.2.7 Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche: Erntedank (Mabon) 22. September

35.2.8 Allerseelen (Samain), Dunkelheitsfest, Halloween: 31. Oktober auf 1. November

36 Verzeichnis der Abkürzungen

37 Pflanzenverzeichnis Deutsch mit Indikationen

38 Indikationstabelle Heilpflanzen

39 Pflanzenverzeichnis Latein – Deutsch

40 Weiterführende Adressen

40.1 Bezugsquellen Pflanzen und/oder Samen

40.2 Kräuter, Medizinaltees und Tinkturen

40.3 Ätherische Öle

40.4 Wickelzubehör/Bienenwachsauflagen

40.5 Heilpflanzengärten

40.6 Internetadressen

40.7 Zeitschriften

41 Literatur

41.1 Botanische Bücher (inkl. Bestimmung)

41.2 Geschichte der Heilpflanzenkunde, Mythologie/Etymologie

41.3 Giftpflanzen

41.4 Grundlagenwerke (Klassiker, Lehr- und Ausbildungsbücher)

41.5 Grundlagenwerke (Phytotherapie allgemein)

41.6 Grundlagen –Wirkstoffe

41.7 Heilpflanzen- und Kräuterbücher

41.8 Heilpflanzen in der Kinderheilkunde/für Kinder

41.9 Heilpflanzen in der Kosmetik

41.10 Heilpflanzen in der Küche/Gewürze

41.11 Kräutermärchen

41.12 Naturheilkunde

41.13 Phytotherapie für verschiedene Berufsgruppen

41.14 Phytotherapie bei verschiedenen Indikationen

41.15 Praxis/Anwendung Aromatherapie

41.16 Praxis/Anwendung Bachblüten

41.17 Praxis/Anwendung Räuchern

41.18 Praxis/Anwendung Wickel

41.19 Studien und Quellen

41.20 Internetquellen

Anschriften

Sachverzeichnis

Impressum/Access Code

Teil I Einführung

1 Die Geschichte der Pflanzenheilkunde

2 Wissenschaftliche Sachverständigenkommissionen für pflanzliche Arzneimittel