26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

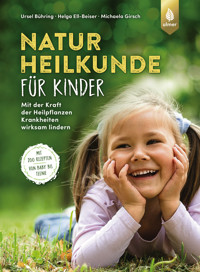

Die sanfte und doch wirkungsvolle Pflanzenheilkunde ist ideal, um Kinder nachhaltig durch Krankheiten zu begleiten – eine optimale Ergänzung zur Schulmedizin. Hier finden Eltern fachkundiges Wissen zu den Krankheiten und deren Ursachen, guten Rat zur Begleitung mit Heilkräutern und wann man zum Kinderarzt gehen muss. Das Buch enthält außerdem 200 Rezepte mit Heilpflanzen, Hausmittel, Ernährungstipps und Ratschläge für den Alltag zu allen wichtigen Krankheiten von Erkältung bis Magen-Darm, von Verletzungen bis zu Hautproblemen, von Kopf bis Psyche. 30 Porträts wichtiger Kinder-Heilpflanzen und ihre Wirkung sowie umfangreiche Hintergrundinfos machen Eltern kompetent. Die Autorinnen sind erfahrene Phytotherapeutinnen, Heilpraktikerinnen und selbst Eltern. Dies ist die komplett aktualisierte 2. Auflage des Titels „Heilpflanzen für Kinder“ von denselben Autorinnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ursel Bühring · Helga Ell-Beiser · Michaela Girsch

NATUR HEILKUNDE

FÜR KINDER

Mit der Kraft der Heilpflanzen Krankheiten wirksam lindern

EINFÜHRUNG

Vorwort

HEILPFLANZEN FÜR KINDER

Wirkstoffe

Teezubereitungsarten

Sammeln und Trocknen

Zum Gebrauch des Buches

KRANKHEITEN

BAUCHRAUM

Übelkeit und Erbrechen

Reisekrankheit

Durchfall (Diarrhoe)

Verstopfung

Blähungen

Nabelkoliken

Appetitlosigkeit

Rund um die Menstruation

Harnwegsinfekte

Reizblase

Bettnässen

ATEMWEGE

Erkältung

Fieber

Husten

Bronchitis

Schnupfen

Halsschmerzen und Mandelentzündung

Mittelohrentzündung

Bindehautentzündung

Grippe

Infektanfälligkeit

DIE HAUT

Offene Wunden

Geschlossene Wunden

Verbrennungen

Insektenstiche

Windeldermatitis und Windelsoor

Akne

Ekzeme

Milchschorf

Neurodermitis

PSYCHE UND KOPF

Schlafstörungen

Ängste

Stress

Konzentrationsstörungen

Spannungskopfschmerz

Zahnungsbeschwerden

HEILPFLANZEN IM PORTRÄT

Apfel

Beinwell

Birke

Brennnessel

Efeu

Eibisch

Engelwurz

Fenchel

Gänseblümchen

Hagebutte

Heidelbeere

Holunder

Johanniskraut

Kamille

Kapuzinerkresse

Lavendel

Leinsamen

Linde

Mädesüß

Melisse

Pfefferminze

Pomeranze, Bitterorange

Ringelblume

Salbei

Schlüsselblume

Schwarz- und Grüntee

Spitzwegerich

Stiefmütterchen

Thymian

Zwiebel

SERVICE

Kinderkrankheiten

Die Hausapotheke

Die Reiseapotheke

Fachbegriffe kurz erklärt

Zum Weiterlesen

Bezugsquellen

Die Autorinnen

Dank

Impressum

VORWORT

Mit Ihrem Kind ist ein Wunder in Ihr Leben getreten. Sind so kleine Hände … Dieses Leben möchten Sie aufs Beste behüten. Sie pflegen es, Sie stillen oder füttern es, Sie küssen und herzen es, wiegen und betten es, singen ihm vor – lauter Momente des Glücks. Ein Menschenkind ist eine neue Welt, so viel Anfang und so viel Zukunft sind darin. Sie als Eltern können Ihrem Kind Wurzeln und Flügel mit auf die Welt geben.

Doch irgendwann wird jedes Kind einmal krank. Es muss gar nichts Schlimmes sein, nur die ersten Blähungen vielleicht oder ein roter Windelpopo. Am liebsten wäre es Ihnen sicher, Sie könnten das Bauchweh einfach wegzaubern.

Es gehört zum Menschen, ab und zu krank zu sein. Manchmal sind Krankheiten sogar wichtig, denn an ihnen reift das Immunsystem der Kinder und auch ihre Persönlichkeit. Es hat also auch seine guten Seiten, dass Ihr Kind nicht verschont bleiben wird von Husten, Schnupfen und Halsweh. So kann sich in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Bakterien und Viren seine körpereigene Abwehr ausbilden, es kann Selbstheilungskräfte entwickeln. Und später, wenn es heranwächst, wird sein eigener Körper vielen „Eindringlingen“ Paroli bieten können.

Das und viele andere Gründe sind es, weshalb Sie mit Heilpflanzen auf der richtigen Spur sind. Denn heilende Kräuter unterdrücken beispielsweise die Erkältung nicht, sondern sie unterstützen den kindlichen Organismus, die Krankheit auszukurieren. Sanft und nebenwirkungsarm können Sie Ihre Kinder mit Heilpflanzen durch die gesundheitliche Berg- und Talfahrt ihrer Baby-, Kleinkind-, Kindergarten-, Schul- und Teenie-Zeit begleiten.

Genau dafür finden Sie bewährte Rezepturen aus unserer jahrelangen Erfahrung als Heilpraktikerinnen, Phytotherapeutinnen und Dozentinnen. Dieses Buch soll Ihnen ein zuverlässiger Ratgeber sein, der Sie und Ihre Kinder gut durch die diversen Krankheiten begleitet. Vielleicht werden Sie genau diese als besondere Zeiten der Innigkeit und Nähe in Erinnerung behalten.

Viel Freude mit diesem Buch und gesunde Kinder wünschen Ihnen

HEILPFLANZEN FÜR KINDER

Wenn Sie dieses Buch zur Hand nehmen, dann wissen oder vermuten oder hoffen Sie, dass Sie hier einen sanften, natürlichen Weg finden, der Ihr Kind nicht nur schnell gesund macht, sondern es gesund erhält und im besten Falle stärkt.

Vielleicht haben Sie sich in Ihrem bisherigen Leben um Ihre eigene Gesundheit wenig Gedanken gemacht und wenn Sie selbst erkrankt waren, eher nach einer schnellen Medizin gegriffen, um bald wieder arbeitsfähig zu sein. Vielleicht hat Ihr Kind Ihren Blick in Richtung Naturheilkunde geöffnet, weil Sie nach nachhaltigeren, „unschädlichen“ Mitteln für seine Gesundheit suchen. Oder Sie beschäftigen sich selbst schon länger mit Naturheilkunde und suchen nun kompetenten Rat für Ihre Kinder.

Was auch immer Ihre Motivation ist, Sie sind nicht allein: Einer aktuellen Untersuchung der Universitäts-Kinderkliniken in Leipzig und München zufolge bevorzugen viele Eltern für ihre kranken Kinder pflanzliche Medizin. Besonders bei Erkältungskrankheiten und Bauchweh behandeln gut 85 Prozent der Eltern in Deutschland ihre Kinder nach Möglichkeit mit einem pflanzlichen Arzneimittel. Die wichtigste Motivation ist der Wunsch nach einer natürlichen, sicheren und nebenwirkungsarmen Behandlung.

Die meisten Eltern werden Pflanzenmedizin in Form von Fertigarzneimitteln aus der Apotheke einsetzen; das gibt Sicherheit in Bezug auf Qualität, Anwendung und Dosierung. Manch kundige Eltern holen sich die Heilpflanzen für ihre Kinder aus dem Garten oder von der Wiese. Und immer mehr besinnen sich heute darauf, dass ihre Großeltern oft noch wussten, welche Hausmittel hilfreich sind. Sie möchten nun auch mehr über Heilpflanzen wissen und Tees oder Wickel selber machen, wie die genannte Umfrage bestätigt. Man sieht es auch in den Medien – immer mehr Zeitschriften und Ratgeber beschäftigen sich mit dem Thema.

SCHULMEDIZIN VERSUS NATURHEILKUNDE?

Die sogenannte Schulmedizin und die Naturheilkunde müssen keinesfalls unvereinbare Gegensätze sein. Sie können sich im besten Fall wunderbar ergänzen. So wie in bestimmten Fällen ein Antibiotikum oder eine Operation das Mittel der Wahl ist, so sind mit der gleichen Selbstverständlichkeit bei vielen Beschwerden Heilpflanzentees, Wickel oder andere Therapien aus der Fülle der Naturheilkunde die wirksamste Medizin.

Es gilt immer, genau hinzuschauen, und darum geht es auch in diesem Buch. Es ist uns ein Anliegen, Ihnen zu helfen, auf die Selbstheilungskräfte Ihres Kindes zu vertrauen. Bei leichteren Beschwerden und Krankheiten oder kleineren Verletzungen können Sie als Eltern die Verantwortung für Gesundheit und Wohlergehen Ihrer Kinder selbst übernehmen. Gerade bei den normalen Alltagsbeschwerden sind Sie mit der natürlichen, meist nebenwirkungsärmeren Pflanzenmedizin bestens beraten.

FREI VON NEBENWIRKUNGEN?

Heutzutage sind viele altbewährte Arzneipflanzen gründlich untersucht und das traditionelle Wissen ist bestätigt worden, und so bietet die Phytotherapie ein vielschichtiges Einsatzgebiet. Doch wie alle Arzneimittel, können auch pflanzliche Arzneimittel Risiken haben. Verklären darf man die Heilpflanzentherapie nicht. Was wirkt, kann auch „neben-wirken“, sprich: Auch Heilpflanzen haben Nebenwirkungen, Wechselwirkungen oder es bestehen Gegenanzeigen. Manche Nebenwirkungen kommen nur deshalb zustande, weil die Anwendung nicht korrekt durchgeführt wurde, die Dosis zu hoch war oder die empfohlene Anwendungsdauer überschritten wurde. Darum ist eine fachkundige Anleitung gerade in der Kinderheilkunde enorm wichtig. Aber im Allgemeinen sind Arzneipflanzen gut verträglich, meist risikoärmer als chemisch-definierte Arzneistoffe und zeichnen sich durch eine große therapeutische Breite aus.

Wir wollen Ihnen Mut machen, sich mit Heilpflanzen zu beschäftigen, ihre Wirkungsweise kennenzulernen, die richtige Anwendung sowie die unterschiedlichen Behandlungsmethoden zu lernen. Nicht zuletzt, um auch die Grenzen einer Selbstbehandlung erkennen zu können.

MEHR ALS TEE UND WICKEL

Heilpflanzen wirken nicht so schnell wie eine Kopfschmerztablette. Geben Sie den pflanzlichen Wirkstoffen wie auch dem Organismus Ihres Kindes etwas Zeit. Diese Zeit ist ebenso wertvoll für die Genesung wie die Wirkstoffe und Teil der Therapie: Wenn Sie am Kinderbett sitzen, Ihrem Kind einen Heiltee zu trinken geben, vielleicht einen Wickel anlegen, eine Geschichte erzählen, singen oder sich mit ihm unterhalten, dann macht Ihr Kind in seiner Entwicklung einen großen Sprung nach vorn. Es hat intensive Zuwendung erfahren, während sein Körper sich mit der Erkrankung auseinandersetzte. Solche Kindheitserfahrungen machen sicher und stark. Heilen mit Pflanzen geschieht, richtig angewendet, behutsam und nachhaltig. So kann „die Seele mitkommen und mitwachsen“.

Aber klar, für die therapeutische Wirkung sind auch die Inhaltsstoffe wesentlich. Das Gute ist, dass diese nicht wie bei synthetischen Medikamenten isoliert sind, sondern als Gesamtpaket in pflanzlicher Verpackung angeboten werden. Pflanzen sind Vielstoffgemische, deren unterschiedliche Wirkstoffe sich gegenseitig ergänzen oder oft sogar unterstützen können – gerade darum sind die Nebenwirkungen in der Regel geringer. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Stoffe, die wirken.

LIEBER EINMAL MEHR ZUM ARZT

Unklare Symptome gehören immer in fachkundige Hand. Vor übereifriger Selbstdiagnose warnen wir dringend! Wann immer Sie unsicher oder ängstlich sind oder wenn die Beschwerden nicht innerhalb weniger Tagen besser werden und bei schwerwiegenden Erkrankungen oder Komplikationen sowieso: Suchen Sie ärztliche Abklärung und therapeutischen Rat. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Die Sicherheit Ihres Kindes ist immer vorrangig.

TEEZUBEREITUNGSARTEN

Teekochen, das geht doch kinderleicht: kochendes Wasser über Teekräuter gießen, ziehen lassen, abgießen, trinken. Ganz so einfach ist es nicht, denn Tee ist nicht gleich Tee. Nur wenn Sie heilkräftige Tees richtig zubereiten, sind Genuss und Heilkraft in der Tasse. Weil die heilsamen Inhaltsstoffe der Pflanzen auf bestmögliche Weise zur Wirkung kommen sollen, spielt die Art der Zubereitung eine wichtige Rolle.

Eines jedenfalls gilt für alle Heilpflanzentees: Bereiten Sie sie immer frisch zu, also nicht auf Vorrat in der Thermoskanne für den ganzen Tag.

WAS SOLL IN DIE TASSE?

Meist verwendet man getrocknete Heilpflanzen, auch Drogen genannt. Gut getrocknete, ganze Teeblätter (Ganzblattware) sind besonders wirksam und sehr empfehlenswert. Sie bekommen sie, wenn Sie selber Pflanzen sammeln und trocknen → mehr dazu ab Seite 28. In der Apotheke finden Sie Drogen in Arzneibuchqualität, das heißt, mit einem pharmakologisch vorgeschriebenen Mindestgehalt an Wirkstoffen. Falls Sie also nicht selbst sammeln und trocknen, eignen sich die klein geschnittenen Arzneidrogen aus der Apotheke sehr gut.

WIE VIEL TEE IN DIE TASSE?

Angaben zur Dosierung finden Sie beim jeweiligen Teerezept. Gerade bei Kindern ist es sehr wichtig, sich an diese Angaben zu halten.

Teebeutel aus dem Lebensmittelladen sind zum Durstlöschen gut, nicht aber für die Therapie. Das Pflanzenmaterial darin ist stark zerkleinert, häufig pulverisiert und dadurch wirkstoffärmer. Oft sind sogar Pflanzenteile darunter, die in medizinischer Hinsicht wertlos sind. Aber es gibt Teebeutel aus der Apotheke, die aromageschützt verpackt sind und den Richtlinien des Deutschen Arzneibuchs (DAB) entsprechen. Die können Sie auch für den medizinischen Gebrauch einsetzen.

Und dann gibt es natürlich noch die ganz frischen Kräuter, die direkt von der Wiese oder aus dem Garten kommen. → mehr darüber ab Seite 31

WIE WIRD AUS KRÄUTERN TEE?

Um den trockenen Pflanzenteilen ihre heilsamen Wirkstoffe zu entlocken, kommt nun das Wasser ins Spiel.

Mit heißem Wasser überbrühen

Das kennt man: Man kocht Wasser einmal kurz auf und überbrüht mit dem kochend heißen Wasser dann die Teekräuter. Eine solche Überbrühung eignet sich vor allem für Blüten und Blätter. Bitte die Kräuter (Sie wissen ja, bevorzugt Ganzblattware) erst direkt vor der Zubereitung zerkleinern. Jetzt sollen ja die Inhaltsstoffe optimal gelöst werden. Haben Sie frische Kräuter, dann schneiden oder zupfen Sie diese sehr klein. Deckel auf die Kanne setzen, 3–10 Minuten ziehen lassen – abgießen und trinken.

Wenn sich aber die Hauptwirkung der Teekräuter durch ätherische Öle auszeichnet, bitte nur mit heißem, nicht mit kochendem Wasser übergießen: einfach das frisch aufgekochte Wasser vor dem Überbrühen etwa 2 Minuten stehen lassen.

Nach dem Überbrühen sofort den Deckel auf die Tasse oder Kanne setzen, damit die leicht flüchtigen ätherischen Öle nicht zusammen mit dem aufsteigenden Wasserdampf verloren gehen und „verduften“. Nach 3–10 Minuten abgießen.

Anschließend die Kondenstropfen an der Unterseite des Deckels, die voller ätherischer Öle sind, ins Teegefäß abtropfen – und jetzt den Tee genießen.

In kaltem Wasser ausziehen

Wenn Heilpflanzen Schleimstoffe als Hauptwirkstoff enthalten (wie zum Beispiel Malve, Eibisch oder Spitzwegerich), muss man diese „kalt ausziehen“, denn Schleimstoffe bauen sich durch Hitze ab. Solch ein Kaltwasserauszug, auch Kaltauszug oder Mazeration genannt, geht so einfach, dass wir ihn die „Teezubereitung für Faule“ nennen: Die Teepflanzenteile einfach 1–2 Stunden ins kalte Wasser legen und gelegentlich umrühren, anschließend abgießen. Dieses kalte „Teewasser“ ist samtig-schleimig geworden und schützt trockene, gereizte Haut und Schleimhaut.

Bitte beachten: Ein Nachteil dieses simplen „Tees“ ist, dass Schleimpflanzen relativ schnell schimmeln. Deshalb immer nur 1 Tasse Tee ansetzen und direkt anschließend anwenden beziehungsweise trinken (bei Rachenbeschwerden schluckweise).

Sie können den fertigen Tee auch kurz im Wasserbad lauwarm erwärmen, wenn Ihr Kind keinen kalten Tee trinken möchte.

Mit Wasser kochen

Die Inhaltsstoffe von Rinden, Früchten oder Wurzeln lassen sich nicht so einfach durch kurzes Überbrühen herauslösen, sondern benötigen eine längere Abkochung. Die harten, holzigen Pflanzenteile besitzen robuste Zellwände, die die von ihnen eingeschlossenen Inhaltsstoffe nur unter großer Hitze und manchmal längerer Kochzeit ins Wasser freigeben. Solche Pflanzenteile müssen zuerst gut zerkleinert, manchmal auch im Mörser angequetscht und danach gekocht werden. Die Pflanzen mit kaltem Wasser ansetzen, langsam zum Sieden bringen und 5–30 Minuten kochen.

Wenn kurzes Aufkochen nicht reicht, um alle Inhaltsstoffe herauszuziehen, beispielsweise bei der Hagebutte, weichen Sie die Pflanzenteile über Nacht in einem Topf mit Wasser ein. Das weicht die Pflanzenstrukturen auf. Erst am nächsten Tag im Einweichwasser aufkochen: Jetzt wird es ein wirksamer Tee.

DIE RICHTIGE DOSIERUNG

Grundsätzlich geht es bei der Verwendung von Heilpflanzen darum, eine notwendige Menge an Wirkstoffen zu verabreichen, damit sich die gewünschte Wirkung zeigt. Das nennt man die Tagesdosis. Diese variiert nicht nur je nach Alter und Gewicht (Ihr Baby braucht weniger von einem bestimmten Wirkstoff als Ihr Zehnjähriger), sondern auch von Pflanzenart zu Pflanzenart.

Es hat sich als therapeutisch sinnvoll erwiesen, die Tagesdosis auf drei Gaben zu verteilen, um eine zuverlässige Wirkung zu erzielen. „3-mal täglich“, das kennen Sie bestimmt.

Sie finden bei jedem Teerezept die Dosierung für die verschiedenen Altersgruppen und ab welchem Alter der Tee geeignet ist.

Wenn Ihr Kind den Tee nicht gerne trinkt, geben Sie ruhig etwas Fruchtsaft dazu. Sie wissen ja: Eine Therapie ist nur dann sinnvoll, wenn sie auch angenommen wird. Tees bei Husten, gegen Erkältung oder zum Einschlafen können Sie gerne mit Honig süßen, wenn Ihr Kind mindestens ein Jahr alt ist.

Den Teerezepten in diesem Buch liegt jeweils die Dosis für Erwachsene zugrunde. Davon leitet sich die Dosierungsempfehlung für Ihr Kind ab, nach Alter gestaffelt. Um es möglichst einfach zu machen, empfehlen wir Ihnen, 3-mal täglich 1 Tasse Tee nach dem Grundrezept zuzubereiten, immer frisch bitte. Das Grundrezept finden Sie bei jeder Teemischung im Kapitel über die Krankheiten beschrieben. Davon geben Sie Ihrem …

Baby: 3-mal täglich 50 ml

Kind ab 1 Jahr: 3-mal täglich 75 ml

Kind ab 4 Jahren: 3-mal täglich 100 ml

Kind ab 10 Jahren: 3-mal täglich 150 ml

SAMMELN UND TROCKNEN

Selbstverständlich können Sie alle in den Rezepten dieses Buchs genannten Heilkräuter in der Apotheke besorgen. Eine Vielzahl der vorgestellten Pflanzen können Sie aber auch in der Natur selbst sammeln oder, falls vorhanden, in Ihrem Garten ernten.

Was spricht dafür?

Ganz einfach: Selber Sammeln macht Spaß. Da kann echtes Sammelfieber aufkommen! Vielleicht haben Sie ja schon einmal gemeinsam mit Ihren Kindern Holunderblüten gesammelt und einen Sirup daraus hergestellt oder Gänseblümchen über den Salat gestreut. Die Bewegung an der frischen Luft ist Medizin gegen den Alltagsstress. Bereits kleine Kinder beteiligen sich gerne an Sammelspaziergängen und lernen dadurch spielerisch Heilpflanzen und ihre Wirkungen kennen. Größere Kinder macht es stark zu wissen, dass sie den Schmerz der Brennnesselquaddeln mit einem „Wiesen-Pflaster“ aus Spitzwegerich wegzaubern können.

Wenn Sie dann noch gemeinsam mit Ihrem Kind daraus eine Teemischung oder eine Tinktur herstellen, wird diese zu „unserer Medizin“. Ihre gemeinsamen Erlebnisse helfen ganz bestimmt, dass die Medizin im Krankheitsfall von Ihrem Kind lieber eingenommen wird und die Therapie noch wirksamer wird. Außerdem sind selbst gesammelte Tees von unschlagbarer Qualität. Wenn Sie es richtig machen, sind Ihre Heilkräuter voller Wirkstoffe und besser als die meisten gekauften Produkte. Wie es geht, erklären wir Ihnen hier.

Einmaleins des Kräutersammelns

Sammeln Sie sorgfältig und rücksichtsvoll, damit der Lebensraum der Pflanzen nicht durch Ihre Schuhabdrücke oder durch grobes Ausreißen der Pflanzen zerstört wird. Lassen Sie immer genügend Pflanzen stehen, um den Fortbestand an Ihrem Sammelort zu sichern – für die Pflanze, für Sie selbst und für andere. Das gilt vor allem für das Ernten von Wurzeln. Sprechen Sie auch mit Ihren Kindern darüber, so werden diese die Natur als etwas Wertvolles und Schützenswertes kennenlernen.

Sammeln Sie nur solche Pflanzen, die Sie sicher erkennen und bestimmen können, denn es gibt von manchen Heilpflanzen giftige Doppelgänger; von vielen unwirksamen ähnlichen Arten ganz zu schweigen. Ein gutes Bestimmungsbuch ist dabei überaus hilfreich → Tipps Seite 275. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, lassen Sie die Pflanze lieber stehen. Ach ja, noch etwas: Vor allem wenn Kinder beim Sammeln geholfen haben, schauen Sie die Pflanzen in Ihrem Körbchen zu Hause sicherheitshalber immer noch einmal genau durch.

Am besten transportieren Sie die geernteten Heilpflanzen in einem flachen Körbchen. Darin können Sie die Kräuter locker einschichten, damit sie keine Druckstellen bekommen. Auch Stoff- oder Papiertaschen eignen sich gut. Plastiktüten hingegen sind für Kräuter ungeeignet, denn darin würden sie zu schwitzen beginnen und rasch anfangen, sich zu zersetzen.

Viele Heilpflanzen sind ausgesprochen empfindlich gegenüber Verletzungs- und Druckstellen. Wenn Sie behutsam ernten, gehen kaum Wirkstoffe verloren, und Sie können sich über ein hochwertiges Heilmittel freuen.

Heilkräuter werden, mit Ausnahme von Wurzeln, nicht gewaschen. Deshalb kommen nur saubere und gesunde Pflanzenteile ins Körbchen.

Wo wird gesammelt?

Wildpflanzen können Sie laut Naturschutzgesetz überall sammeln, solange es pro Person nicht über einen Handstrauß oder ein Körbchen hinausgeht. Suchen Sie sich Ihre Kräuter auf unbelasteten Naturflächen: Feld, Wald, Wiese, Hecken, Wege, Bachläufe – und natürlich im eigenen Garten. Es gibt einige wenige Heilpflanzen, die unter Naturschutz stehen (zum Beispiel Arnika, Gelber Enzian): Die dürfen aus gutem Grund nicht ins Sammelkörbchen. Freuen Sie sich mit ihren Kindern, wenn Sie solch seltene Pflanzen entdecken – und lassen Sie sie stehen. Das weckt und vertieft die Achtung vor der Natur. Auskunft über gefährdete Tier- und Pflanzenarten gibt die Rote Liste, welche bei den Naturschutzbehörden erhältlich ist.

Es gibt aber auch Gebiete, in denen das Sammeln tabu ist:

In ausgewiesenen Naturschutzgebieten darf man generell nichts ernten, noch nicht einmal Allerweltspflanzen wie Brennnesseln.

Heilpflanzen sollen heilsam sein. Deshalb haben Abgase und chemische Spritzmittel darauf nichts zu suchen. Halten Sie im eigenen Interesse genügend Abstand zu stark befahrenen Straßen, zu gespritzten Feldern und zu Bahndämmen. Meiden Sie beim Sammeln auch Industriegebiete und Wiesen, auf denen Vieh weidet.

Und auch ganz bestimmte „Örtchen“ gehören nicht auf die Sammelroute: die klassischen Gassi-Wege und Hunde-Pipiplätze.

GESCHÜTZTE PFLANZEN ALS TEEDROGEN?

Die beim Apotheker erhältlichen Drogen von geschützten Arten stammen übrigens entweder aus Ländern, wo diese Pflanzen noch nicht selten und daher auch nicht geschützt sind, oder von Betrieben, die die jeweiligen Pflanzen feldmäßig anbauen (so zum Beispiel Arnika oder Gelber Enzian).

Wann sind Heilpflanzen „reif“?

Für eine grüne Himbeere können Sie Ihr Kind sicherlich nicht begeistern, weil ihr einfach das typische Aroma fehlt. Heilkräuter werden zwar nicht rot und reif wie Himbeeren, aber sie haben trotzdem einen Zeitpunkt, an dem die gewünschten Wirkstoffe in besonders großer Menge vorhanden sind. Das ist dann der optimale Erntezeitpunkt. Bei den Pflanzenporträts → ab Seite 199 finden Sie unter der Rubrik „Kaufen oder selber sammeln?“ nützliche Hinweise für das richtige Ernten zur richtigen Zeit.

Die Frage „Wann sind Heilpflanzen reif?“ lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, da jede Pflanze ihren eigenen Stoffwechselrhythmus hat. Auch hängt der beste Erntezeitpunkt manchmal davon ab, welcher Wirkstoff oder welches Pflanzenorgan (Blatt, Blüte oder Wurzel) benötigt wird. Die richtigen Erntezeitpunkte lassen sich nicht in Jahreszeiten oder bestimmten Sammelmonaten angeben, sie orientieren sich vielmehr am sichtbaren Entwicklungsstand der Pflanze. Dafür ein Beispiel: Holunderblüten sammelt man, wenn sie so richtig schön aufgeblüht sind. Dann sind in ihnen alle gewünschten Wirkstoffe in bester Qualität vorhanden. Diesen Zustand nennt man Vollblüte. In der südlichen Rheinebene tritt die Holunder-Vollblüte im Vergleich zum Hochschwarzwald etwa 30 Tage, also einen ganzen Monat früher ein. Deshalb orientieren Sie sich beim Sammeln nicht nach Ihrem Kalender, sondern ganz einfach an der Blütenöffnung.

Was blüht, wirkt gut

Das gilt zumindest meistens. Nur einige wenige Pflanzen halten besonders viele Wirkstoffe bereit, schon bevor sie blühen. Sobald ihre Blüte beginnt, verlieren sie dann leider einen Großteil ihrer Wirkstoffe. Zu diesen Pflanzen gehören beispielsweise Melisse und Bärlauch.

Die allermeisten Heilkräuter werden aber zum Sammeln erst dann interessant, wenn sie zu blühen beginnen. Sie machen also nichts falsch, wenn Sie Johanniskraut, Schafgarbe, Salbei oder Thymian während der Blütezeit ernten. In dieser Zeitspanne ist in der gesamten Pflanze, also auch in den Blättern, eine besonders gute Wirkstoffqualität zu finden.

Wenn Sie allerdings die Wurzeln benötigen, zum Beispiel die von Baldrian oder Eibisch, sollten Sie diese erst ausgraben, wenn sich die Heilpflanze im späten Herbst in den Boden zurückzieht. Dann sind die Wurzeln besonders gehaltvoll. Mit einer kleinen Ausnahme: Löwenzahn- und Wegwartewurzeln sind im Frühjahr (März / April) besonders wirksam.

Bei Samen und Früchten, zum Beispiel Fenchel oder Heidelbeeren, ist die Sache klar: Sie werden erst geerntet, wenn sie an der Pflanze ausgereift sind.

Langschläfer und Sonnenanbeter

Mithilfe des Sonnenlichts produziert die Pflanze in ihrem „Chemielabor“ jene Stoffe, die wir Menschen zum Heilen nutzen können. Während des Tages verändert sich der Wirkstoffgehalt der Pflanzen ständig. Es gibt also nicht nur eine optimale Jahreszeit, sondern auch eine optimale Tageszeit zum Ernten. Doch keine Sorge, Sie dürfen gemütlich ausschlafen! Die meisten Pflanzen nämlich sind vor 10 Uhr noch nicht richtig auf Touren. Sie können in der Regel nichts falsch machen, wenn Sie zwischen 10 und 16 Uhr (Sommerzeit) auf Sammeltour gehen. Später nehmen die Wirkstoffe wieder ab. Wie immer gibt es (einige wenige) Ausnahmen: Königskerzen- und Klatschmohnblüten werden schon morgens um 9 Uhr gepflückt, denn mittags werden sie schlaff oder fallen sogar ab.

Einen Regenschirm brauchen Sie beim Kräutersammeln nicht, denn Heilkräuter sind Sonnenkinder. Gutes Wetter ist der Garant für gute Heilpflanzen! Bei Regenwetter produzieren sie kaum Wirkstoffe. Nutzen Sie aber lieber Sonnentage, die nicht allzu heiß sind. Ein leicht bewölkter Tag wäre ideal für einen Sammel-Spaziergang, eventuell gemeinsam mit den Kindern. Denn wenn die Sonne so richtig herabbrennt, dann verdunsten die ätherischen Öle aus den Pflanzen. Diese Duftstoffe sind aber gleichzeitig wichtige Wirkstoffe, und die wollen Sie schließlich mit nach Hause nehmen.

Am besten frisch

Im Sommer können Sie den Heiltee für Ihr Kind mit frischen Kräutern aufbrühen. Sie enthalten mehr Wirkstoffe als getrocknete, denn selbst beim optimalen Trocknen geht von den wertvollen Substanzen immer etwas verloren. Außerdem kann das Aufbrühwasser die frischen Pflanzenzellen besser durchdringen und sehr schnell viele Wirkstoffe herauslösen. Deshalb benötigen Tees aus frischen Kräutern nur kurze Ziehzeiten von etwa 3–4 Minuten. Allerdings werden frische Tees höher dosiert als getrocknete, denn in ihren Zellen ist ja sehr viel Wasser enthalten. Sie benötigen daher bei frischem Pflanzenmaterial etwa die dreifache Menge von getrocknetem. Sind im Rezept also zum Beispiel 2 TL getrocknete Kräuter gefordert, dann nehmen Sie stattdessen einfach 6 TL oder aber 2 EL frische. Das entspricht der dreifachen Menge.

Einfach umrechnen

Die in unseren Rezepten angegebenen Mengen beziehen sich, sofern es nicht ausdrücklich anders dasteht, immer auf getrocknete Kräuter.

Die Umrechnung zu frischen Kräutern ist ganz einfach:

1 TL getrocknete Kräuter entspricht

1 EL frischen Kräutern.

Ganz wichtig: Sowohl frische als auch getrocknete Kräuter geben besonders viele Wirkstoffe ins Teewasser ab, wenn sie kurz vor dem Aufgießen stark zerkleinert werden. Frische Heilpflanzen werden dazu klein geschnitten, getrocknete werden im Mörser, zwischen den Handflächen oder einfach zwischen den Fingern zerkleinert.

HEILPFLANZEN TROCKNEN

Trocknen Sie die geernteten Kräuter möglichst gleich nach dem Sammeln. Um eine besonders gute Qualität zu erlangen, werden die Kräuter dazu nicht zerkleinert, sondern als Ganzes getrocknet. An Schnitt- oder Bruchstellen gehen nämlich während der Trocknung unglaublich viele Duft- und Wirkstoffe verloren. Unzerkleinerte Blätter und ganze Blüten sind wie kleine Konservendosen, die die Wirkstoffe so lange aufbewahren, bis sie gebraucht werden. Erst später, wenn Sie daraus für Ihr Kind einen Tee zubereiten wollen, sollten Sie wieder ans Zerkleinern denken.

Streifen Sie also die Blätter vorsichtig von oben nach unten vom Stängel, um sie dann zu trocknen. Sind es Pflanzen mit nur kleinen Blättchen, wie zum Beispiel Thymian, dann können Sie auch ganze Zweigstückchen (etwa 10 cm lang) trocknen. Bei Zweigware ist es auch möglich, kleine, luftige Kräutersträußchen zu binden, um diese dann aufzuhängen.

Warm, schattig und luftig

Selbstverständlich gibt es für die Kräutertrocknung verschiedenste elektrische Haushaltsgeräte. Solche Geräte eignen sich besonders für Kräuter, die schwer trocknen, wie Wurzeln oder fleischige Blätter.

Natürlich: Die meisten Kräuter können Sie aber auf ganz natürliche Weise, also ohne Warmluftzufuhr, trocknen lassen:

Trocknen Sie sie an einem warmen und schattigen Ort. Direktes Sonnenlicht schadet den Wirkstoffen und bleicht die Kräuter aus.

Breiten Sie Blätter, Blüten oder ganze Zweige auf sauberen Oberflächen, beispielsweise Geschirrtüchern, oder auf einem Trockenrahmen aus.

Damit überall Luft herankommt, wird locker aufgelegt, am besten Blatt an Blatt und Blüte an Blüte, sodass die Pflanzenteile möglichst wenig übereinanderliegen.

Es ist auch hilfreich, während der Trocknungszeit die Kräuter mehrmals zu wenden.

SELBST GEBAUTER TROCKENRAHMEN

Einen Trockenrahmen, um Ihre gesammelten Kräuter zu trocknen, können Sie ganz einfach aus dünnen Holzleisten selbst herstellen. Als Bespannungsmaterial eignet sich dünner Baumwollstoff oder Fliegengaze. Noch einfacher geht’s, wenn Sie improvisieren, indem Sie einen großen Korb oder eine Holzkiste mit einem Tuch auslegen und die Pflanzen darin ausbreiten.

Oder Sie legen über einen Wäscheständer ein dünnes Baumwoll- oder Seidentuch und breiten darauf Ihre gesammelten Kräuterschätze aus.

Wurzeln und Rinden benötigen zum Trocknen eine künstliche Wärmequelle. Da sie überwiegend im Spätherbst geerntet werden, können Sie auch die Wärme Ihrer Heizung oder des Kachelofens dafür nutzen. Zum Trocknen schneiden Sie die gewaschenen Wurzeln längs auf oder in Scheibchen.

Schnell: Damit die pflanzlichen Enzyme die Kräuter während der Trocknung nicht zersetzen, ist schnelles Trocknen wünschenswert. Ideal sind 3–4 Tage. Wenn die Pflanzen nach 10 Tagen immer noch nicht trocken sind, sollten Sie sie unbedingt im Backofen nachtrocknen. Das geht dann sehr rasch, weil die Kräuter schon vorgewelkt sind. Die Temperatur darf dabei aber nicht über 40 °C ansteigen. Legen Sie deshalb zur Kontrolle ein Thermometer dazu, und lassen Sie die Tür ganz leicht geöffnet, damit etwas Wärme, aber vor allem Feuchtigkeit aus dem Ofen entweichen können.

SCHÖNE ETIKETTEN

Damit Sie über den Inhalt Ihrer Kräutergläser stets Bescheid wissen, können Sie zusammen mit Ihrem Kind schöne Etiketten gestalten mit dem Pflanzennamen und Erntedatum. Dann ist Ihre selbst gesammelte Hausapotheke nicht nur besonders wirksam, sondern auch noch dekorativ.

Endkontrolle

Richtig trocken sind die Kräuter erst, wenn sie knistern und rascheln wie Cornflakes. Blätter müssen sich zwischen den Handflächen zerbröseln lassen. Machen Sie die „Stängelprobe“, weil Stängel am längsten zum Trocknen brauchen: Wenn der Stiel eines Blattes oder eines Blütenköpfchens knackend bricht und nicht mehr biegsam ist, dann ist der Tee fertig getrocknet. Ist die Trocknung optimal verlaufen, dann haben alle getrockneten Pflanzenteile ihre Farbe behalten. Graue, braune oder gar schwarze Blattkräuter wurden zu heiß oder zu lange getrocknet – sie verlieren dadurch einen Großteil ihres Aromas und ihrer Inhaltsstoffe. Optimal getrocknete Kräuter präsentieren sich mit schönen, lebendigen Farben. Ihre Kinder werden sich freuen, wenn die selbst gesammelten Blätter und Blüten in der Teekanne schwimmen und ihre Farben, Düfte und Wirkstoffe an das Wasser abgeben.

SCHONEND AUFBEWAHREN

Sind Ihre Heilkräuter schließlich trocken, werden sie unzerkleinert abgefüllt und dann trocken aufbewahrt. Sehr gut dafür geeignet sind große Schraubgläser mit dichtem Verschluss. Darin ist der Tee vor Luftfeuchtigkeit und Lebensmittelmotten geschützt. Manche Kräuter, zum Beispiel Königskerze oder Eibischwurzel, neigen dazu, Luftfeuchtigkeit wie ein Schwamm aufzusaugen.

Perfekt sind Schraubgläser aus braunem Glas. Wenn Sie aber keine Braungläser haben, dann bewahren Sie Ihre Vorräte zumindest im dunklen Schrank auf, denn auch während der Lagerung schadet Licht den Wirkstoffen im Tee. Und: Je kühler der Lagerort, desto besser die Haltbarkeit. Richtig gelagert, können Sie Ihre selbst gesammelten, unzerkleinerten Kräuter 2–3 Jahre aufbewahren. Klein geschnittene Tees, die Sie käuflich erworben haben, sollten Sie allerdings innerhalb eines Jahres aufbrauchen, denn sie verlieren aufgrund ihrer Zerkleinerung beständig Wirkstoffe.

ZUM GEBRAUCH DES BUCHES

Damit Sie sich gut und schnell in diesem Buch zurechtfinden, hier ein kleiner Wegweiser. Sie finden im Folgenden den großen Teil über Krankheiten. Wir haben ihn nach vier großen „Körpergebieten“ eingeteilt:

Bauchraum inklusive Harnwege

Atemwege

Haut

Kopf mitsamt der Psyche

AUFBAU KRANKHEITEN

Zuerst erklären wir Ihnen die Erkrankung mit ihren Ursachen, also welche Gründe oder Auslöser es für diese Erkrankung geben kann.

Es folgen die Symptome, damit Sie rasch beurteilen können, ob dies die Krankheit ist, unter der Ihr Kind leidet.

Ganz wichtig ist der Abschnitt „Wann zum Arzt“, damit Sie schnell und sicher unterscheiden können, ob sich diese Erkrankung zur Selbstmedikation eignet oder nicht.

Unter „Therapie“ finden Sie allgemeine und auch naturheilkundliche Behandlungsvorschläge, angereichert mit Tipps und weiterführenden Informationen.

Unter „Heilpflanzen“ stellen wir Ihnen zuerst Grundlagen der Behandlung mit Heilpflanzen vor. Dann folgen ganz praxisnahe, vielfach erprobte Teemischungen, Tinkturen, Wickel und mehr.

Bei jedem Rezept finden Sie auch die genauen Dosierungsempfehlungen und Maßeinheiten, gestaffelt nach dem Alter Ihres Kindes, und ab welchem Alter das Mittel gegeben werden darf.

Unter „Aus der Apotheke“ empfehlen wir Ihnen wenige, aber in unserer Praxis gut bewährte Präparate. Es ist keine Auflistung sämtlicher verfügbarer Präparate, sondern eine persönliche Auswahl von uns Autorinnen.

PORTRÄTS DER HEILPFLANZEN

In diesem Kapitel stellen wir die wichtigsten Heilpflanzen in der Kinderheilkunde vor, von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel. Nach einem kleinen Persönlichkeitsprofil finden Sie zu jeder Pflanze folgende Informationen:

„So wirkt die Pflanze“, und zwar ganz spezifisch in der Kinderheilkunde.

„Das steckt drin“ führt die wichtigsten Inhaltsstoffe auf, manchmal mit kurzen Erklärungen über deren spezielle Wirkungsweise → Umfangreiche Infos über die Wirkungsweise der Inhaltsstoffe ab Seite 14.

Unter „Was beachten“ finden Sie einerseits Warnungen, wann Sie die Pflanze nicht einsetzen dürfen, andererseits besondere Hinweise zu ihrem Einsatz, wie „genügend dazu trinken“ oder Ähnliches.

„Kaufen oder selber sammeln“ Viele Pflanzen können Sie selber sammeln, wenn Sie sich fachkundig gemacht haben und mit Begeisterung in der Natur zu Hause sind. Ob es sich bei der jeweiligen Pflanze lohnt, wann die richtige Zeit dafür ist und wie Sie am besten dabei vorgehen, steht hier. Auch, ob es die Pflanze nur zu kaufen gibt.

NOCH MEHR INFORMATIONEN

Im Serviceteil des Buches haben wir für Sie noch weitere Fakten zusammengestellt:

Eine Übersicht über die klassischen Kinderkrankheiten gibt einen Überblick, wie Sie diese mit Heilpflanzen begleiten können.

Haus- und Reiseapotheke: Kurz, knapp und übersichtlich finden Sie hier Ratschläge für Ihren naturheilkundlichen Vorrat zu Hause und unterwegs sowie wichtige Telefonnummern.

Bezugsadressen für Heilpflanzen, Wickelutensilien und ätherische Öle.

Literaturempfehlungen zum Weiterlesen.

BAUCHRAUM

„Mein Bauch tut so weh!“ – Sicherlich haben auch Sie diese Klage schon oft von Ihrem Kind zu hören bekommen. Das muss allerdings nicht zwangsläufig bedeuten, dass es tatsächlich unter Bauchschmerzen leidet. Vor allem kleinere Kinder können Schmerzen noch nicht richtig lokalisieren und nehmen sie in der Bauchregion wahr.

MEIST HARMLOS

Natürlich können sich typische Beschwerden wie Magen-Darm-Infekte mit Durchfall, Übelkeit, Verstopfung, Blähungen oder Unwohlsein oder eine Blasenentzündung hinter den Bauchschmerzen verstecken. Aber auch bei anderen Infekten kommt es vor, dass Kinder über Bauchweh klagen. Der Grund hierfür sind die Lymphknoten im Bauchraum, die selbst bei einer Mandelentzündung beteiligt sein können.

Übrigens kann es auch ganz andere Ursachen für Unwohlsein geben. Ist Ihr Kind womöglich nervös und angespannt vor dem Auftritt im Schultheater? Oder hat es auf einem Kindergeburtstag den ganzen Tag mit seinen Freunden im Garten getobt und leidet unter Übermüdung? Hat es vielleicht Angst vor den Monstern unterm Bett? Oder könnte es eventuell sein, dass es eine kleine Naschkatze ist und mal wieder ein bisschen zu viel Schokolade gegessen hat?

RUHE HILFT WEITER

In der Regel sind die Beschwerden harmloser Natur. Wichtig ist, dass Sie Ihr Kind ernst nehmen. Versuchen Sie selbst, ruhig zu bleiben. Wenn Sie Ihre Sorge allzu offen zeigen, belastet dies Ihr Kind nur zusätzlich.

Anhand einiger typischer Anzeichen können Sie meist gut erkennen, um welche Art von Bauchschmerzen es sich handelt. Die Tabelle ermöglicht es Ihnen, die Ursachen einzugrenzen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

Wichtig: Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Ihr Kind plötzlich über sehr starke Schmerzen klagt. Gehen Sie im Zweifelsfall lieber einmal zu viel zum Arzt: Womöglich handelt es sich um eine gefährliche Blinddarmentzündung oder gar einen Darmverschluss.

Bauchschmerzen

SYMPTOME

BEGLEIT-SYMPTOME

BESONDER-HEITEN, WICHTIG!

MÖGLICHE URSACHEN

krampfartige Bauch-schmerzen

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, eventuell Fieber

bei sehr starken Beschwerden und / oder länger als 1 Tag anhaltenden Schmerzen Abklärung durch Arzt

Magen-Darm-Infekt →Seite 45

Bauch-schmerzen, eventuell krampfartig

kein oder fester Stuhl, harter Bauch

Verstopfung →Seite 51

Säugling: schreit nach dem Trinken oder ist unruhig Kind: klagt über Bauch-schmerzen

Blähbauch, abgehende Winde

tritt vor allem in den ersten Lebensmonaten auf

Blähungen →Seite 55

anfallartige Schmerzen beim Säugling

anhaltendes Schreien, vermehrtes Spucken, abwechselndes Anwinkeln und Strecken der Beine

kommt oft in den ersten Lebensmonaten vor

Dreimonats-koliken →Seite 55

anfallartige Schmerzen im Nabelbereich

Infekt der Atemwege, weicher Bauch (keine Verhärtung oder Auswölbung tastbar)

bei sensiblen Kindern oft bis zum 12. Lebensjahr, körperliche Untersuchung durch den Arzt meist ohne Befund

Nabelkoliken; seelische Belastung →Seite 63

Bauch-schmerzen im Zusammenhang mit Essen

Blähungen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme, Schnupfen, Hautausschläge

Abklärung durch Arzt

Nahrungsmittel-unverträglichkeit

diffuser Bauch-schmerz im Nabelbereich

Atemwegs-infektion, weicher Bauch (keine Verhärtung oder Ausbuchtung)

Abklärung durch Arzt

Möglich sind entzündete Bauchlymph-knoten im Zusammenhang mit Atemwegs-infektion. Kapitel Husten, Schnupfen, Halsweh→ab Seite 103

starke, plötzlich auftretende Bauch-schmerzen

anstrengende Atmung, beim Einatmen Husten, Abgeschlagenheit, Fieber

Abklärung durch Arzt

Lungen-entzündung Erkältung→Seite 87 Fieber →Seite 94 Husten →Seite 103

krampfartige Bauch-schmerzen, vor allem beim Wasser-lassen

Unterbauch-schmerzen, häufiges Wasserlassen, Urin ist eventuell trüb, eventuell Rücken-schmerzen

Abklärung durch Arzt

Blasen- oder Harnwegs-entzündung →Seite 76

leichte bis starke ziehende Schmerzen im Unterbauch

Menstruations-blutung, Kopfschmerzen

Ruhe und Rückzug

Menstruations-beschwerden →Seite 72

Bauch-schmerzen, eventuell in der Leisten-gegend

Auswölbung im Leisten-bereich

Abklärung durch Arzt. Wenn sich die Auswölbung nicht vorsichtig zurückschieben lässt, sofort Notarzt rufen oder in die Klinik!

Leistenbruch

Bauch-schmerzen, die sich eventuell immer mehr im rechten Unterbauch konzentrieren

Schmerzen vor allem bei Erschütterung, Bauch druckempfindlich, eventuell Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall, Fieber

Abklärung durch Arzt. Bei plötzlichen, krampfartigen Beschwerden mit Blässe, kaltem Schweiß, Bewusstseins-trübung Notarzt rufen oder direkt in die Klinik!

Blinddarm-entzündung

sehr starke krampfartige Bauch-schmerzen, dazwischen schmerzfreie Intervalle

Blässe, kalter Schweiß, Verstopfung, Erbrechen

Notarzt rufen!

Darmverschluss

ÜBELKEIT UND ERBRECHEN

Übelkeit und Erbrechen sind keine Erkrankungen, sondern Symptome und ein wichtiger Schutzmechanismus des Körpers. Er entledigt sich damit unverträglicher, belastender oder gar giftiger Stoffe, bevor sie ihm ernsthaften Schaden zufügen können.

URSACHEN

Die Ursachen für Übelkeit und Erbrechen können vielfältig sein. Bei Kindern sind es meistens durch Viren hervorgerufene Magen-Darm-Erkrankungen, aber auch zu viel Fettes oder Süßes im Bauch – ein klassisches Phänomen nach Kindergeburtstagen. Unverträgliche Lebensmittel, Kinderkrankheiten, Erkältungen, Nervosität und seelische Belastungen können ebenfalls auf den Magen schlagen und das sensible Verdauungssystem aus dem Gleichgewicht bringen. Kein Grund zur Besorgnis ist hingegen, wenn gesunde Babys nach dem Trinken kleine Mengen geronnener Milch „spucken“.

WANN ZUM ARZT?

wenn Säuglinge erbrechen

wenn Ihr Kind seit mehreren Stunden erbricht und nichts mehr bei sich behält

wenn zum Erbrechen noch andere Symptome hinzukommen (zum Beispiel Durchfall, Fieber, Ohrenschmerzen oder Apathie)

wenn das Erbrechen nach einem Unfall auftritt (möglicher Hinweis auf eine Gehirnerschütterung)

bei anhaltenden Bauchschmerzen in der Nabelgegend oder im rechten Unterbauch (möglicher Hinweis auf eine Blinddarmentzündung)

THERAPIE

Bereits eine Wärmflasche auf dem Bauch verschafft Ihrem Kind erste Linderung.

Geben Sie Ihrem Kind zunächst kein Essen. Stellt sich Erbrechen ein, ist es wichtig, dass es über den Tag hinweg viel trinkt.

Bewährt haben sich lauwarme Tees. Diese dürfen Sie gerne mit Traubenzucker süßen, der rasch von der Darmschleimhaut aufgenommen werden kann und Energie liefert.

Sobald Ihr Kind wieder etwas Appetit bekommt, geht es meist schon aufwärts. Geben Sie ihm am Anfang nur leicht Verdauliches, beispielsweise Bananenmus (reife Bananen zerdrücken und cremig schlagen), Rohapfelmus → Seite 47, passierte Karotten → Seite 48, Zwieback oder Haferbrei.

Haferbrei