Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

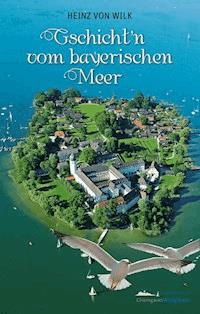

- Herausgeber: Chiemgauer Verlagshaus

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Dies ist die Geschichte von Kater Leonardo aus Palermo. Eigentlich wollte Leonardo nichts anderes, als hier groß und alt werden. Aber das Leben spielte ihm einen bösen Streich, und er landete unversehens am Chiemsee, auf der Fraueninsel. Wie aber überlebt ein halbstarker sizilianischer Machokater diesen Kulturcrash? Wie geht er mit seinen neuen Mitbewohnern um und mit den Inselkatzen und Inselhunden? Er macht ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Chiemgauer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2015

© 2015 Chiemgauer Verlagshaus, Breitbrunn

www.chiemgauerverlagshaus.de

Covergestaltung: Grafikdesign Storch, Ulrike Vohla, Rosenheim, unter Verwendung eines Fotos von fotolia.com

Zu diesem Buch

Eine einzigartige Liebeserklärung an alle samtpfotigen, schnurrenden Vierbeiner.

Das ist die Geschichte von Kater Leonardo, dem Katzenkönig von Palermo. Vertrieben aus seinem Paradies, erlebt er den persönlichen Kulturcrash und landet nach einer abenteuerlichen Reise auf der Fraueninsel im Chiemsee. Dort zählen nicht alle Inselkatzen auf Anhieb zu seinen Freunden, aber auch ein solches Problem lässt sich lösen …

Von seinen Abenteuern und davon, wie er mit den ungewohnten bayerischen Sitten und Gebräuchen umgeht, erzählt Kater Leonardo hier aus seiner Perspektive. Das Buch entführt den Leser zu einem kleinen Chiemsee-Urlaub, geschrieben ist es für Menschen, die in ihren Träumen gerne lächeln.

Inhalt

Flucht aus dem Paradies

Flügel aus Rauch und Asche

Der stille König

Kampf um ein Leben

Liebe und andere Katastrophen

Die Katze, die zum Kater wird

Fräulein Feline verschwindet

Der unheimliche Katzenfänger

Jetzt ist es schon wieder passiert

Im Regenbogenland

Flucht aus dem Paradies

Manchmal träume ich noch von Sizilien.

Gut, vielleicht nicht mehr so oft wie früher. Aber an trägen, warmen und duftgeschwängerten Spätsommernachmittagen wie diesem, im Schatten einer mächtigen und uralten Linde unweit des Klosters auf der Fraueninsel?

Natürlich waren es in Sizilien andere Gerüche, die uns umgaben. Gedüngt von der Asche des Ätna trugen Millionen von Zitrusbäumen viermal im Jahr ihre gelb-goldenen Früchte. Der stetige Wind weht den Staub des mächtigen Vulkans über die Insel, und die Temperaturunterschiede an seinen Hängen lassen die Orangen innerlich erröten.

Wie gerne haben wir als kleine Kätzchen den zuckersüßen Saft dieser Blutorangen geleckt. Die Knechte der Bauern haben uns manchmal welche aufgerissen und zugeworfen, wenn sie am Rauch eines kleinen Holzfeuers ihren Kaffee tranken und die selbstgedrehten Zigaretten in ihren braunen, schwieligen Händen hielten.

Aber jetzt bin ich hier. Und von all den schönen Plätzen auf der Insel ist dies hier mein liebster. Man hat einen schönen Blick auf die Krautinsel und die andere, große Insel, auf der ich aber noch nie war. Ein Schloss soll da zu sehen sein, ein Schloss, das an die Paläste der längst verstorbenen Fürsten meiner alten Heimat Sizilien erinnert, so hat man mir jedenfalls erzählt.

Wie dem auch sei, eingelullt von dem Plätschern, mit dem die sanften Wellen des Chiemsees das Ufer küssen, muss ich wohl in dem hohen, warmen und wohlriechenden Gras eingeschlafen sein. In meinem Alter schläft man mehr, das ist eben so. In Menschenjahren gerechnet, wäre ich wohl jetzt so um die sechzig Jahre alt. So genau weiß ich das aber selber nicht, denn wir Katzen haben unsere neun Leben, und da bin ich jetzt im siebten oder achten Leben angekommen, denke ich. Auch das ist mir nicht mehr wichtig, denn beinahe hätte ich alle meine neun Leben auf einen Schlag verloren.

Ich will mich auch nicht beklagen, denn ich habe es schön hier auf der Insel. Und ich habe meinen Frieden gefunden, endlich. Ab und zu streichelt mich einer der vielen Menschen, die hierher kommen und staunend wie große Kinder durch unser kleines Paradies gehen.

Mein Paradies war es lange nicht, nun ist es aber dazu geworden. Gut, das ist eine lange Geschichte, die angefüllt ist mit Trauer, mit Liebe, mit Lachen und Rumtoben, und mit schnellen Tagen und bunten Nächten, von denen man sich gewünscht hätte, dass sie endlos wären, dass die Zeit einfach stehenbleibt. Aber sie ist an mir vorbeigezogen wie Wolken im Sturm.

Meine Geschichte habe ich nie jemandem erzählt, weil ich mich oft in meine Vergangenheit zurückziehe wie in eine warme und dunkle Höhle.

Aber jetzt, im frühen Herbst meines Lebens, da möchte ich sie erzählen.

Und wenn sie mögen, dann kommen Sie mit in meine Welt:

Nach Sizilien, genauer gesagt, nach Palermo. Dort, in der Bucht von Mondello, wurde ich geboren. In einer heißen Tropennacht auf einer Müllhalde zwischen ranzigen Milchkartons am Straßenrand.

An meine Geschwister kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern, wohl aber an meine Mutter.

Sie hieß Chiara, und für mich war sie die schönste Katzenmutter der Welt. Sie war groß, ein Mischling aus allen Rassen, die man sich in einem Hafenviertel nur denken kann, und stolz wie eine Königin. Ihr Fell war am Rücken und an den Seiten golden, ihr Gesicht war schwarz-weiß, sodass man hätte denken können, sie trüge ständig eine Maske. Und ihre Brust war weiß wie die eines Hermelins. Ihre Augen, die gestrahlt haben wir blaue Saphire, die sehe ich fast jede Nacht vor mir, wenn sie mir im Traum erscheint.

Tagsüber sah man in der flirrenden Hitze in den engen Gassen und auf der Hafenpromenade eigentlich nur Touristen. Rotgesichtige Engländer in kurzen Hosen, die Männer meist tätowiert, die Frauen unförmig und laut. Ein paar dünne und kleine Asiaten, die immer in Gruppen auftraten, adrett und sauber gekleidet, und alles fotografierten, was ihnen vor die Linse kam. Und natürlich die Deutschen. Die traten meist im Familienverbund auf. Papa schleppte die Umhängetaschen mit Wasser und Proviant und Strandstühlen, Sonnenschirmen und Gummitieren zum Aufblasen, während Mama die Kinder vor sich hertrieb und die Preise auf den Speisekarten der Hafenrestaurants verglich. Gegessen haben die Deutschen dann meist in den günstigsten Fischerkneipen.

Man muss aber sagen, dass für uns Jungkatzen die Deutschen am interessantesten waren. Da fielen schon mal ein Stück Fischhaut oder ein paar Pommes unter den Tisch, und wir schlangen alles schnell und gierig in uns rein, immer mit einem Auge die Kellner beobachtend, die uns mit Fußtritten wegjagten, wenn wir sie nahe genug an uns heran ließen.

Abends, oder besser gesagt, nachts, wenn die Touristen längst in ihren weichen, durchgelegenen und verschwitzten Betten in den aufgeheizten, engen Zimmern lagen, kamen die Kreaturen der Nacht in das Hafenviertel.

Da waren die Banden von wilden Hunden, die tagsüber in den Felsspalten bei den ausgetrockneten Pinienwäldern westlich der Bucht den Sonnenuntergang abwarteten. „Vor denen musst du dich in acht nehmen, Leo“, sagte meine Mutter zu mir, „die fressen alles, was ihnen vor die Schnauze kommt.“

Leonardo hat sie mich getauft, weil ich was ganz Besonderes bin, hat sie mal gesagt: „In dir ist alles, was dein Vater hatte. Der war stolz wie ein Adler, schnell wie ein Leopard und mutig wie ein Löwe. Und romantisch wie eine Rose im ersten Morgenlicht. Sei wie er, und was noch wichtiger ist: Du musst ein Spiegel dessen sein, was du bei anderen sehen willst, Leo“, sagte sie. „Willst du Ehrlichkeit, dann sei ehrlich. Möchtest du geliebt werden, dann gib Liebe. Willst du Respekt, dann gib Respekt. Bekommst du den nicht, hole ihn dir. Mit allem, was du hast.“

Das waren ihre Worte, und die haben mich geprägt.

Die verwilderten Hunde waren aber nicht das eigentliche Problem. Das hat auch meine Mutter früh erkannt.

„Die größte Gefahr droht dir von den zweibeinigen Raubtieren“, sagte sie zu mir. Und wie recht sie hatte! Wenn die gegen Mitternacht aus ihren sonnenverbrannten Häusern kamen, dann musste man sich vorsehen. Und ich meine nicht die Diebe, die Trickbetrüger und die vielen anderen zweibeinigen Nachtgestalten. Ich meine Don Luca und seine Männer.

„Wenn der dicke, froschköpfige Don auftaucht, dann versteck dich, wenn dir dein Leben lieb ist, mein kleiner Leo. Der Mann ist ein Tierhasser. Der fährt Hunde und Katzen tot, nur so zum Spass, oder er schießt auf sie, wenn er betrunken ist.“

Die Mafia. Es gab keinen Händler, keinen Restaurantbesitzer, keinen Bäcker, Metzger oder Fischer in ganz Mondello, der nicht seinen Obolus an Don Luca entrichtete. ‚Das Schnäbelchen nass machen‘, so nannte der Don seinen Anteil. Wenn zum Beispiel jemand aus einem anderen Stadtteil von Palermo hier bei uns in Mondello eine Bar eröffnete, dann wartete Don Luca ab, bis der Laden lief, dann kam er eines Nachts mit zwei oder drei von seinen Leuten. Sie setzten sich an den besten Tisch, der sofort frei wurde, wenn der glatzköpfige Don mit seinen Männern auftauchte, bestellten gutes Essen und teuren Wein, und sie ließen es sich schmecken.

Irgendwann winkte der Don dann den Besitzer herbei und sagte zum Beispiel: „Was hast du für eine schöne Bar, Tommasino. Wir alle sind stolz, dass wir sowas endlich hier in Mondello haben. Deswegen, und damit wir noch lange Freude an deinem guten Essen und deinen edlen Weinen haben, werde ich dir eine Versicherung geben. Eine Versicherung, für die wir kein Papier brauchen. Wir sind doch Ehrenmänner, nicht wahr, mein Freund. Sieh es so: Lass mich mein Schnäbelchen an deinem Brunnen nass machen, und wir werden Freunde für immer sein, und dir und deiner Familie wird es hier immer gutgehen.“

Wenn der arme Tropf von Wirt dann meinte, er könne die Sache so regeln, dass er Don Luca und seine Leute aus dem Lokal verwies, dann bezahlten die mit freundlichen Gesichtern, gaben ein fürstliches Trinkgeld und gingen.

Zwei oder drei Wochen lang passierte dann meist gar nichts, aber eines Tages versagten bei dem Wirt die Bremsen seines Autos, just wenn er über die Serpentinen oben am steilen Hang fuhr. Oder seine Frau fiel aus dem Fenster, oder ein Bruder oder eine Schwester verunglückten tödlich. Danach wurde immer bezahlt. Immer.

Soviel zu Don Luca.

Nur hinter seinem Rücken und hinter vorgehaltener Hand nannten sie ihn „Rana“, das heißt soviel wie „Frosch“. Weil er klein und dick war, ohne Haare, und mit Augen, die ihm aus dem Gesicht quollen, als ob ihm jemand andauernd Luft in den Hintern blasen würde.

Er lachte viel und laut. Aber er war sadistisch und grausam, und niemand wagte es, ihn „den Frosch“ zu nennen, wenn er oder einer seiner Handlanger in der Nähe waren.

Warum ich das erzähle? Weil Don Luca der Fels war, an dem das Schicksal mich zerschellen ließ.

Eine Seele zerbricht, wenn man ihr die Liebe nimmt. Und meine Seele ist zerbrochen, als meine Mutter eines Nachts an der Hafenpromenade überfahren wurde.

Ich weiß es noch wie heute. Ich lag unter einem der kleinen, weiß-blauen Fischerboote, die jeden Abend aus dem Wasser ein oder zwei Meter an den Strand gezogen und zur Seite gekippt werden. Auf einem zusammengerollten Baumwollnetz hatte ich es mir gemütlich gemacht, während Mama rüber zu den von roten und gelben Lampions beleuchteten Restaurants lief, um nach Futter zu sehen.

Irgendwann kam Pero, der schwarze Kater eines Fischers zu mir und sagte: „Kleiner, du musst jetzt ganz tapfer sein.“

Ich schaute ihn nur an und verstand nichts. Dann setzte er sich neben mich auf das Netz, leckte sich über die Vorderpfoten und sagte dann: „Deine Mama kommt nicht mehr. Sie ist tot.“

Ich, mit meinen 14 oder 16 Monaten, kapierte echt nicht, was er meinte. Er sah mich an und wiederholte: „Sie ist tot. Totgefahren. Von einem Auto. Vor ein paar Minuten. Verstehst du, was ich sage?“

Ich schüttelte den Kopf, nickte, und schüttelte wieder den Kopf, dann sagte ich: „Wo ist sie?“

Pero sagte: „Sie liegt noch auf der Straße. Die Jungs holen sie jetzt da weg.“

„Wohin, weg?“ Ich vernahm die Worte, aber sie flossen an mir vorbei wie das salzige Wasser meiner Tränen.

„Das willst du nicht wissen, Kleiner.“ Pero kratzte sich am Ohr, dann meinte er: „Es war dieser üble Zweibeiner. Don Luca, der Frosch. Dem macht sowas sogar Spaß. Er hätte mit Leichtigkeit bremsen können, wenn er das nur gewollt hätte.“

Ich weiß noch, dass in mir etwas zerbarst, etwas, das wie ein gläserner Kokon oder ein großer Glasballon war. Und aus den Scherben kam der, der ich jetzt bin.

„Ich habe deine Mama gut gekannt, Leo, und sie war wie ein Engel, der nur solange hier bei uns sein durfte, bis ihm die Flügel wuchsen. Was soll ich für dich tun, Kleiner?“ Pero starrte mich an, aber ich lag einfach nur da und wollte alleine sein.

Er ging weg, und ich weinte, bis ich keine Tränen mehr hatte. Dann stand ich auf und taumelte auf wackligen Beinen hoch zur Straße. Ich weiß noch, dass ich wie in Trance war. Alles um mich herum war in dunkle Nebel getaucht und verschwommen. Oben setzte ich mich an den Straßenrand. Von der Bar gegenüber fiel der Lichtschein auf eine kleine Blutlache und spiegelte sich darin. Das Blut auf der Straße war das letzte, was ich von meiner Mama gesehen habe.

Ich weiß nicht mehr, wie lange ich im warmen Sand saß und auf das Blut in der Straßenmitte starrte. Irgendwann hielt ein Lieferwagen vor der Bar, und zwei kleine, kräftige Männer trugen Eisbarren in das Lokal. ‚Jetzt machen sie frische Granita‘, dachte ich mir. Mama hat es geliebt, das wässrig-süße Zuckereis aus frischen Zitronen und Mandeln. Die Tür schwang wieder auf, und an den Scheinwerfern des Wagens vorbei sah ich Männer am Tresen stehen. Einer schrie die Pointe eines derben Witzes heraus, und die anderen bogen sich, brüllend vor Lachen.

Der Mann, der jetzt selbstgefällig in die Runde schaute und sein Likörglas hob, war Don Luca, der Frosch. Einen Fuß hatte er auf der dicken Messingstange, die unten an der Theke entlanglief, und der Ellenbogen seines linken Armes lag so auf dem Tisch, dass er mit der flachen Hand über seine schweißglänzende Glatze streichen konnte.

Ich lief über die Straße und sprang in die Weinhecke, links neben der Eingangstür. Im Dunklen suchte ich mir einen Weg nach oben und war in weniger als einer Minute auf dem flachen, rissigen Ziegeldach. Ungefähr einen Meter über der Tür zum Lokal legte ich mich auf den immer noch warmen Schindeln flach hin, und spähte hinunter.

Nach einiger Zeit hörte ich wieder Männergebrüll, und die Tür unter mir flog auf. Ein Mann trat aus dem Licht ins Halbdunkel und schaute sich vorsichtig nach links und rechts um. Unter seiner dunklen Jacke hielt er eine Lupara. Ich hatte schon gesehen, was so eine abgesägte Schrotflinte anrichten kann, und zog den Kopf etwas zurück.

Der Mann schaute aber nicht nach oben, sondern winkte ins Lokal hinein. Ein zweiter Mann kam heraus, und dicht hinter ihm trippelte der Don auf seinen kurzen, dicken Beinen. Was genau mich dann angetrieben hat, kann ich jetzt nicht mehr sagen, ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert.

Ich schaute wieder runter, und in dem Moment, als der Frosch genau unter mir war, ließ ich mich vom Dach fallen. Ich landete auf seinem Glatzkopf und krallte mich fest. Der Don schrie, hell und laut wie ein Schwein, wenn es das Messer des Schlachters spürt.

Ich biss und kratzte, der Don griff nach mir, und ich schlug die Krallen meiner Vorderpfoten seitlich in sein Gesicht. Die drei oder vier Männer des Don standen um uns herum und waren wie gelähmt. Ich hörte ein eigenartiges Geräusch, dann spürte ich eine weiche, dotterartige Flüssigkeit, und im nächsten Moment hatte der Frosch mich gepackt und warf mich weit über die Straße in den warmen Ufersand. Ich rappelte mich hoch und rannte in die Dunkelheit, auf die Boote und das Meeresrauschen zu. Hinter mir hörte ich den Don schreien und quieken, dann schossen seine Männer mit ihren Luparas hinter mir her.

Aus kurzer Distanz kann eine abgesägte Schrotflinte einen fürchterlichen Schaden anrichten, aber ich war schon zwanzig oder dreißig Meter weit weg, und die Schrotkugeln fielen hinter mir in den Sand wie Hagelkörner.

In dieser Nacht habe ich keinen Schlaf gefunden, und wenn ich doch für eine kurze Zeit einnickte, dann war immer meine Mutter bei mir. Ich weiß noch, dass ich nach ihr greifen wollte, und immer, wenn ich aus diesen kurzen Traumphasen erwachte, hatte ich mich im Sand festgekrallt.

Kurz vor dem Morgengrauen kam Pero zu mir und sagte: „Du musst verschwinden, Leo. Der Frosch hat seine Leute zusammengeholt, und die suchen nach dir. Sie haben Befehl, jede Katze zu töten, die aussieht wie du.“

„Wie sehe ich denn aus?“

„Komm schon, Kleiner, es gibt nicht viele hier, die deine weiße Schnute und das rotbraune Fell haben.“

Ich schüttelte den Sand aus meinen Pfoten und schaute Pero nur an. Der sah sich um und meinte: „Los jetzt, lass uns verschwinden. Sie werden bald hier sein. Oben, bei der Kirche waren sie schon. Der Don hat ein Auge verloren, das hast du ihm ausgekratzt. Dafür werden viele von uns sterben müssen, befürchte ich.“

„Wo soll ich hin?“, fragte ich, und Pero meinte: „Ich habe mit den anderen gesprochen. Ich bringe dich auf die Westeite der Bucht. Dort stehen die Zweibeiner aus den fremden Ländern mit ihren fahrenden Häusern. In eine dieser Wohnkisten musst du irgendwie rein, und dann fährst du dahin, wo dein weiteres Leben auf dich wartet. Komm jetzt!“

Und so liefen wir durch den feuchten Sand unten am Wasser nach Westen, auf die Pinienwälder zu. Oben, auf der Uferstraße fuhren Autos langsam auf und ab. Männer mit Gewehren lehnten sich aus Fenstern oder saßen auf den Ladeflächen und leuchteten mit Taschenlampen und Scheinwerfern links und rechts den Straßenrand aus. Ab und zu hörten wir Schüsse, das dumpfe Grollen der Luparas und das helle Krachen der Revolver und Pistolen.

Wir waren noch keine hundert Meter in den Wald eingedrungen, da blieb Pero ruckartig stehen und zischte: „Merda, jetzt sind wir im Eimer!“ Ich schaute mich um und sah … nichts.

Aber plötzlich waren drei oder vier große Hunde hinter uns, seitlich kamen weitere schattenhafte Wesen von links und von rechts aus dem Unterholz und vor uns erschienen, wie durch Zauberhand entstanden, drei riesenhafte Köter.

Der größte von ihnen, ein wolfsartiger, grauer Bursche mit einem narbigen Gesicht und schmalen gelben Augen, kam langsam auf uns zu. Er fletschte sein Gebiss zu einem höhnischen Lachen und sagte mit einer tiefen grollenden Stimme: „Porca puttana, wenn das nicht mein spezieller Freund Pero ist. Und wen hast du denn da an deiner Seite? Stehst du jetzt auf Kinder, du alter Drecksack?“

Bei Pero sträubte sich das Rückenfell. Er machte einen Buckel, sein Schwanz schlug heftig aus, und seine Ohren lagen flach an. Er stellte sich vor mich und fauchte den sicherlich fünfzig Kilo schweren Wolfshund an: „Machen wir es kurz, Luna. Schick deine Kläffer weg, und wir beide tragen es aus. Hier und jetzt. Aber den Kleinen lässt du durch!“

Luna?, dachte ich, das Monster da vor uns ist ein Weibchen? Wow!

Luna schaute an Pero vorbei zu mir, dann wieder zu Pero und grollte: „Diesmal helfen dir deine miesen kleinen Tricks nicht mehr aus der Klemme, Pero. Du hast hier nichts zu suchen, das weißt du genau. Und deine restlichen zwei oder drei, oder wie viele von deinen räudigen Katzenleben du noch hast, die schüttle ich gleich aus dir raus. Den Kleinen, den nehme ich mir dann ganz langsam vor.“

Pero fauchte: „Machst hier immer noch auf starke Frau, was, Luna? Na ja, wenn ich mir deine Pinscher so ansehe, dann fällt mir der Spruch ein ‚Hinter jeder starken Frau pinkelt ein Mann im Sitzen‘. Ist doch so, Jungs, oder was sagt ihr dazu? Nur eine schäbige Bande von verlausten Sitzpinklern lässt sich von einem Weibchen sagen, wo es langgeht.“

Pero funkelte die Hunde rings um uns rum an. Keiner machte auch nur einen Mucks, aber sie beobachteten uns sehr genau, und Pero sagte: „Klar, für mich ist hier das Ende der Straße. Aber einen oder zwei von euch Bastarden nehme ich mit. Wer will anfangen?“

Einer von den Dreien, die links neben uns standen, ein hässlicher Rottweiler-Mischling, dem das linke Ohr fehlte, kam ganz nahe an mich ran, hob dann den Kopf und sagte zu Luna: „He, Chefin, das ist doch der kleine Mistkerl, der dem Frosch heute Nacht das Auge ausgekratzt hat. Seit ein paar Stunden bellen die Kollegen im Dorf von nichts anderem.“

Luna fauchte: „Was? Bring ihn hierher zu mir, Wotan!“

Der Hässliche stupste mich dermaßen an, dass ich mich zweimal überschlug und dann direkt vor Lunas Vorderpfoten landete.

Ihre gelben Augen leuchteten direkt in meine Seele, das Gefühl hatte ich jedenfalls, und nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, knurrte sie: „Warum hast du das getan, Kleiner?“

„Er hat meine Mutter mit seinem Auto totgefahren“, sagte ich und schaute ihr dabei voll in die Augen.

„Wann?“

„Heute Nacht.“

Luna richtete sich auf, schaute zwischen den Baumwipfeln der ausgetrockneten Pinien zum Mond hoch, der langsam vor der Morgendämmerung kapitulierte, schloss die Augen und überlegte kurz. Dann nickte sie, blickte in die Runde und sagte zu Pero: „Gut. Ich habe entschieden. Und du Pero? Wo willst du ihn verstecken?“

„Nirgends, weil er hier überall gefunden werden kann. Ich bringe ihn zu dem Platz mit den fahrenden Häusern. Er muss weg. Du hörst ja, was im Hafen los ist. Dann komme ich wieder, und wir beide tragen aus, was früher oder später sowieso ausgetragen werden muss. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort.“

Luna nickte wieder und sagte laut zu den Hunden in der Runde: „Ich auch. Hört mir zu: Der Kleine hier kann gehen, wohin er will. Er steht unter meinem persönlichen Schutz. Und was unser Großmaul Pero hier anbelangt, über wen können wir lachen, wenn der nichtsnutzige Kater an diesem Morgen stirbt?“ Dann schwenkte sie ihren riesigen Schädel in Peros Richtung und sprach nach ein paar Sekunden weiter: „Unser spezieller Freund hier hat wieder einmal Glück gehabt. Wotan, du und Cesare, ihr bringt Pero zurück in den Hafen. Rührt ihn nicht an.“

Zu Pero gewandt sagte sie: „Nächstes Mal bist du dran. Übertreib es also nicht. Und jetzt hau ab. Wir sehen uns bestimmt wieder.“

Pero fauchte: „Ich lass dir den Kleinen nicht alleine hier. Wenn du ihn willst, dann nur über meine Leiche!“

Luna lachte und sagte: „Ich will mir an dir nicht den Magen verderben, Pero. Wer frisst schon gerne Katzen? Was den Kleinen hier anbelangt: Wir bringen ihn selber zum Platz der rollenden Häuser, das war ausnahmsweise mal eine gute Idee von dir. Und dann suchen wir eins davon aus, das in ein paar Stunden abfährt, wenn die Sonne ihnen den Weg weist. In dem wandernden Haus wird er sicher versteckt sein und das Land verlassen können. Du hast mein Wort darauf. Und jetzt geh, solange du das noch kannst, denn vielleicht überlege ich mir ganz schnell was anderes für dich.“

Pero drehte sich zu mir und sagte: „Ich habs versucht, Leo, wie so vieles in meinem Leben. Ich befürchte, ich kann jetzt nichts mehr für dich tun. Luna ist ein elendes Stück Hundefell, aber sie hält ihr Wort. Machs gut.“

Dann drehte er abrupt um und sagte zu den beiden hochgewachsenen Hunden, die sich links und rechts von ihm aufgestellt hatten: „Andiamo, Mädels, auf geht’s, schwingt die Möpse.“

Er lief los, und die zwei Hunde schauten Luna an, die kurz knurrte, und dann sprangen die beiden in großen Sätzen hinter Pero her.

Luna sagte zu den anderen Hunden, die sie nun fragend anschauten: „Was glotzt ihr so blöd, he? Habt ihr schon vergessen, wer im letzten Jahr meinen Gefährten erschossen hat? Ich hätte mir den mistigen Frosch selber vornehmen sollen. Ich habe Rache geschworen und zu lange auf meine Gelegenheit gewartet! Das kommt davon, wenn man auf euch hört. Und dann kommt so ein kleiner Fellkacker wie der hier, und holt dem froschäugigen Kerl ein Auge aus seiner verfluchten Visage. Nehmt euch, verdammt noch mal, an dem Kleinen hier ein Beispiel. Rocco! He, Rocco? Wo ist der tranige Penner denn jetzt schon wieder?“

Luna schaute sich um, und einer der Hunde hinter ihr trat zaghaft vor und sagte: „Hier bin ich doch, Chefin, was läuft?“

„Du läufst. Und zwar mit dem Kleinen hier zu den rollenden Häusern. Da bringst du in Erfahrung, welche von den Kisten bald abfährt. Dann siehst du zu, dass du ein Versteck für den Kleinen findest. Ich will, dass er ungeschoren das Land verlässt, capiche? Wenn dem Burschen was passiert, dann bist du dran, claro?“

„Clarissimo, Chefin“, Rocco, eine schwarz-weiße Dogge, schaute mich an und sagte: „Na, dann lass mal die Samtpfötchen wirbeln, kleiner Mann.“

Und Luna beugte sich zu mir runter und flüsterte: „Tutto bene. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Wir bringen dich sicher hier raus, aber dann hilft dir keiner mehr.“

Ich versuchte, mit Rocco Schritt zu halten, aber er musste immer wieder langsamer laufen oder kurz stehenbleiben, weil ich nicht mithalten konnte. Nach etwa einer halben Stunde tauchten Lichter zwischen den Bäumen auf, und wir kamen an einen großen, umzäunten Platz. Rocco brabbelte unverständliche Worte vor sich hin und ging mit tiefgesenkter Schnauze am Zaun entlang.

„Wo ist denn das verdammte Loch? Das war doch hier irgendwo, oder? Hab ich jetzt vergessen, wo das Ding ist, oder was? Mann, ich bin doch nicht blöd.“

Plötzlich blieb er stehen und sagte triumphierend: „Hier!“ dann schaute er sich um und flüsterte mir zu: „Du bleibst hier. Ich gehe durch das Loch und schaue was läuft. Wir haben einen von uns da drinnen, der blickt durch und weiß, was abgeht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da, ok? Rühr dich nicht vom Fleck, verhalte dich ruhig, und geh auf keinen Fall alleine da rein, ja?“

Ich nickte, und Rocco verschwand durch das Loch im Zaun. Ich hörte ihn noch unwirsch murmeln: „Mannaggia la miseria, bei dem Zeug, das ich fressen muss, komme ich bald nicht mehr durch diese verdammten Lücken“, dann verschluckte ihn das Halbdunkel.

Ich legte mich hin und schloss die Augen. Vor Erschöpfung fiel ich in einen unruhigen Schlaf, und schon stand meine Mutter wieder vor mir. Sie sah mich freundlich an und sagte mit ihrer sanften Stimme: ‚Leonardo, mein Kleiner, ich kann dich in einem fernen Land sehen, in dem die Sonne anders scheint als hier. Nicht so warm und nicht so viel, aber du wirst auf einer Insel leben. Auf einer sehr kleinen Insel. Dort wird es dir gutgehen, glaub mir, und ich bin immer bei dir, mein Kleiner. Glaube nur ganz fest an dich, und an mich, ja?“

Ich wurde wach, weil mich jemand anstupste. Rocco stand über mir und knurrte böse: „Sag mal, haben sie dir ins Gehirn gereiert, Mann? Du kannst doch hier nicht ‚Mama‘ schreien, Junge. Wenn die uns hopsnehmen, dann gute Nacht. Oder besser gesagt, guten Morgen, denn den haben wir gleich. Komm mit und halt verdammt noch mal deine kleine Schnauze, ja?“

Rocco zwängte sich wieder fluchend durch das Loch im Zaun und ich kroch hinterher. Der Maschendrahtzaun war von innen mit Schilfrohr verkleidet, und im fahlen Morgenlicht sah ich viele Häuser auf Rädern. So viele auf einem Platz hatte ich nie vorher gesehen. Dreißig oder mehr von diesen merkwürdigen, kastenförmigen Häusern standen da rum, und auch viele Autos. Es roch nach kaltem Rauch, nach Holzkohle, nach gebratenem Fleisch und nach Fisch.

Vor einem der erloschenen Lagerfeuer lagen zwei dickbäuchige Männer in weiß-blau-gestreiften Liegestühlen. Sie hatten unförmige und grellbunte kurze Hosen an, sonst nichts. Einer der beiden hatte eine leere Flasche in der Hand. Er setzte sie an den Mund, merkte, dass sie leer war, und warf sie in die Asche des verloschenen Feuers. Der andere Mann schnarchte laut und mit offenem Mund.

Der Dickere sagte mit undeutlicher Stimme: „Weißt du, was ich komisch finde? … Wenn du mit Gott sprichst, … dann bist du religiös. … aber wenn Gott dann irgendwann mit dir spricht, … dann bist du deppert … He, … kannst du mir das erklären? He …?“

Der Dicke stieß den schnarchenden Mann an, und der kippte aus dem stoffbezogenen Liegestuhl, blieb neben der Feuerstelle liegen, grunzte wie ein Schwein, und schnarchte weiter.

Rocco kam zurück, stieß mich wieder an und flüsterte: „Los, komm. Nicht stehen bleiben.“

Wir liefen zwischen den Rollhäusern durch und kamen zu einem kleineren Platz, an dem schon einige Leute rumliefen und Stühle und Tische zusammenklappten.

Unter dem Rollhaus, das dem Platz am nächsten war, blieben wir liegen, und Rocco flüsterte mir ins Ohr: „Die ganze Gruppe hier fährt in ein paar Minuten weg. Die fahren alle auf ein großes Schiff, unten im Hafen. Mit dem sind sie auch gekommen, vor drei Wochen. Jetzt pass gut auf, denn du hast nur diese einzige Chance. Hörst du mir gut zu, Kleiner?“

Rocco schaute mich an, und ich nickte. Er sagte: „Es ist alles geregelt. Ich renne jetzt da raus und mache Randale. Die Zweibeiner werden auf mich losgehen. Sobald die alle mit mir beschäftigt sind, läufst du los. Siehst du das gelb-rote Rollhaus da drüben? Das, bei dem die Tür offen ist?“

Ich streckte den Kopf an dem Rad, hinter dem wir lagen, vorbei, und schaute über den Platz. Da drüben stand so ein Blechhaus. Weiß, mit gelben und roten Streifen auf der Seite. Zwei große und ein kleiner Zweibeiner trugen allerlei Sachen hinein.

Ich nickte, und Rocco flüsterte: „Die haben einen kleinen weißen Hund, der weiß Bescheid, ich habe mit ihm gesprochen. Du rennst über den Platz, springst in das Rollhaus, und drinnen wartet der Kollege. Du versteckst dich in seiner Stoffhütte, die unter dem Bett ist, und kommst erst wieder raus, wenn der Kollege dir das sagt. Hast du mich genau verstanden?“

Ich nickte, und Rocco stand ächzend auf: „Na dann … Showtime, Baby!“

Er schaute über die Schulter zu mir runter und sagte: „Weißt du was, Kleiner? Ich werde langsam zu alt für diesen Blödsinn.“

Er holte tief Luft und rannte dann laut kläffend auf die Zweibeiner zu. Ich wartete, bis sich alle, mit Stoffstühlen und Besen und Flaschen bewaffnet, laut fluchend und schreiend auf Rocco stürzten, dann lief ich auch los, so schnell ich nur konnte. Mit Schwung sprang ich durch die offene Tür in das Rollhaus, bremste ab, und schaute mich um.