1,99 €

Mehr erfahren.

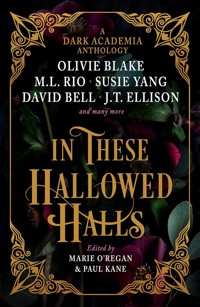

- Herausgeber: Librorium Editions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Je quittai Toronto, le 17 juin 1845, sans autres compagnons que ma palette, mon fusil et des munitions, me dirigeant vers le lac Simcoc. Là, je pris le bateau à vapeur pour Orillia ; je gagnai la baie de l’Esturgeon par le lac Huron, où je louai un Indien et un canot, le vapeur étant parti pour Penetanguishene quelques heures avant mon arrivée à Cold-water (Eau froide). Après avoir ramé toute la nuit, nous atteignîmes Penetanguishene, qui est placé dans une baie profonde formant un port sûr pour les navires de tout tonnage ; les Indiens ont ainsi nommé cet endroit à cause d’un grand banc de sable mouvant qui se trouve à l’entrée de la baie. Il y a là un petit dépôt naval, et un vapeur destiné à l’inspection des bords du lac. À côté de ce dépôt s’élève un village habité par quelques blancs et des métis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

LES

INDIENS

DE LA

BAIE D’HUDSON

PROMENADES D’UN ARTISTE

PARMI LES INDIENS DE L’AMÉRIQUE DU NORD

DEPUIS LE CANADA JUSQU’À L’ÎLE DE VANCOUVER ET L’ORÉGONÀ TRAVERS LE TERRITOIREDE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON

PAUL KANE

TRADUIT DE L’ANGLAIS

par

ÉDOUARD DELESSERT

© 2023 Librorium Editions

ISBN : 9782383837213

PRÉFACE.

L’ouvrage que je soumets ici au public a été écrit en anglais par M. Paul Kane. M. P. Kane est originaire de Toronto, ville du Canada. À son retour d’Europe, où il venait d’étudier la peinture, il prit ses pinceaux et son fusil, et partit.

Tout le pays qui longe les grands lacs de l’Amérique, les établissements de la rivière Rouge, la vallée de Saskatachawan, avec ses prairies immenses que sillonnera un jour le chemin de fer de l’océan Atlantique au Pacifique ; les montagnes Rocheuses, le cours de la Colombie jusqu’à l’Orégon, le détroit de Puget, l’île de Vancouver, tel fut le vaste théâtre de ce qu’il nomme modestement « les promenades d’un artiste. »

M. Kane passa quatre années à se promener ainsi, dessinant des Indiens peu complaisants et vivant des produits de sa chasse. Il se reposait de temps à autre dans les établissements de la compagnie de la baie d’Hudson, refuges souvent bien pauvres placés là pour recueillir les voyageurs et pour trafiquer avec les sauvages. On a beaucoup lu, dans ces derniers temps, les intéressants romans de M. Gustave Aymard ; c’est un grand voyageur qui a mis aussi les coutumes indiennes à contribution.

Le livre de M. Paul Kane vient confirmer la ressemblance de ces ingénieuses fictions. En effet, pendant quatre ans, que ne voit-on pas au désert ? Depuis ces armées innombrables de bisons, qui arrêtent par leur masse les pas des chasseurs ; depuis ces pêches de saumons miraculeuses, qui font pâlir celles du lac de Genezareth, jusqu’aux danses du scalp et aux combats corps à corps contre des hommes ou des animaux également sauvages et dangereux, dans le désert, que ne voit-on pas ? M. P. Kane raconte avec une rare simplicité des épisodes qui suffiraient individuellement à composer des volumes.

S’il est vrai que la forme des notes quotidiennes apporte au lecteur une certaine fatigue, on peut invoquer pour passer sur ce détail l’accent de véracité de l’auteur, sa bonhomie et surtout son souci de choisir dans ses souvenirs de chaque jour le fait saillant qui le caractérise. Il m’a semblé, d’ailleurs, qu’il était de mon devoir d’aider M. Kane dans cette dernière tâche.

Je n’ai donc pas traduit mot à mot, mais j’ai cherché à rendre, autant que possible, l’allure et le caractère des récits de l’auteur.

Je crois ce volume assez curieux pour captiver l’attention de ceux qui, ne pouvant pas voyager toujours eux-mêmes, suivent d’un œil attentif, dans leurs lointains efforts, les hommes hardis et aventureux.

J’exprimerai, en terminant, le regret que de pareilles publications restent le domaine presque exclusif de nos voisins. Car il y a aussi des Français courageux qui traversent les prairies, marchent de longs jours, avec les raquettes à neige, chassent le bison et touchent du doigt des scalps. Mais ils considèrent comme indigne d’eux d’écrire leurs souvenirs de voyageurs : c’est grand dommage, on lit quelquefois les impressions de voyage, mais on ne les devine jamais. Or, si les Français écrivaient autant qu’ils parlent, ils feraient damner les Anglais.

Édouard Delessert.

LES INDIENS

DE LA BAIE D’HUDSON.

CHAPITRE I.

Je quittai Toronto, le 17 juin 1845, sans autres compagnons que ma palette, mon fusil et des munitions, me dirigeant vers le lac Simcoc. Là, je pris le bateau à vapeur pour Orillia ; je gagnai la baie de l’Esturgeon par le lac Huron, où je louai un Indien et un canot, le vapeur étant parti pour Penetanguishene quelques heures avant mon arrivée à Cold-water (Eau froide). Après avoir ramé toute la nuit, nous atteignîmes Penetanguishene, qui est placé dans une baie profonde formant un port sûr pour les navires de tout tonnage ; les Indiens ont ainsi nommé cet endroit à cause d’un grand banc de sable mouvant qui se trouve à l’entrée de la baie. Il y a là un petit dépôt naval, et un vapeur destiné à l’inspection des bords du lac. À côté de ce dépôt s’élève un village habité par quelques blancs et des métis.

Nous partîmes de Penetanguishene, le 20, et nous arrivâmes au détroit d’Owen le soir même. Là, je rencontrai trois hommes qui se rendaient à Saugeen (distant de 35 à 40 milles à l’ouest), pour une réunion de chefs chargés de vendre des terres au gouvernement de la province. J’engageai un Indien pour porter mon bagage et me servir de guide, et je partis à pied. Nous voyageâmes péniblement à travers des bois et des marais, sous des torrents de pluie, pour faire halte le soir, sans souper et sans abri, avec nos vêtements trempés. Le lendemain matin, nous partîmes de bonne heure et atteignîmes Saugeen vers midi. Un camp nombreux d’Indiens y était assemblé, et on entendait l’accompagnement ordinaire et bruyant de chants et de prières sous la direction de six ou sept prêtres méthodistes.

Le village indien de Saugeen (Bouche de la Rivière), contient environ deux cents habitants. C’est un ancien champ de bataille des Ojibbeways (Chippawas), et des Mohawks. Les collines environnantes l’attestent suffisamment par la profusion d’ossements humains répandus sur le sol. La terre alentour est d’excellente qualité, mais peu cultivée, les habitants vivant surtout de poissons qu’ils pêchent en abondance à l’entrée de la rivière. Ils tuent aussi beaucoup de daims en dressant une haie de plusieurs milles d’étendue derrière laquelle ils se cachent ; lorsque les daims, dans leurs émigrations annuelles, cherchent à forcer cette haie, ils tombent sous les coups assurés des Peaux-Rouges. Le chef de ces Indiens se nomme Maticwaub ou l’Arc. La troupe qu’il commande fait partie de la grande nation des Ojibbeways, qui habite encore les bords des lacs Huron, Michigan et Supérieur. Une autre bande de cette tribu se tient sur le Mississipi supérieur, à quatre-vingt-dix ou cent milles au-dessus des chutes de Saint-Anthony. Le langage de ces Indiens, leurs danses religieuses, appelées Matayway, et leurs fêtes sont identiques, bien qu’ils vivent loin les uns des autres. Enfin les Pilleurs, ainsi dénommés à cause de leur penchant à la rapine, se trouvent à deux ou trois cents milles plus au nord. J’ai appris par expérience, quelques années plus tard, qu’ils justifient pleinement leur surnom.

Je fis un croquis d’un chef appelé Maskuhnoonjee ou le « Grand Pic ». Fier de se voir dessiné, il avait mis la médaille de chef que le gouvernement donne à ceux qu’il reconnaît pour tels. Jamais un chef ne néglige de porter cette marque de distinction dans les circonstances importantes. La fille d’un chef du lac Saint-Clair, consentit aussi, non sans difficulté, à laisser faire son portrait ; sa répugnance venait de la croyance qu’elle avait qu’en y consentant, elle tomberait au pouvoir de celui qui posséderait ce que les Indiens appellent un autre soi-même. Le chef Wahpus « le Lapin blanc » m’autorisa également à reproduire ses traits. Il réside au détroit d’Owen, où il se faisait remarquer autrefois autant par sa sauvagerie et son intempérance, qu’il est connu aujourd’hui pour sa sobriété et sa douceur. L’influence des missionnaires méthodistes a opéré en lui cette métamorphose. C’est le premier Indien que je vois dont les cheveux aient été arrachés, sauf la mèche du scalp.

De Saugeen, je retournai au détroit d’Owen, en compagnie d’un jeune homme du nom de Dillon, qui désirait vivement se joindre à moi. Je me procurai un canot et des provisions, et m’embarquai avec mon nouveau compagnon pour Penetanguishene, dans la direction des îles Manitoulin. Le quatrième jour, nous doublâmes l’île des Chrétiens, sur laquelle s’élèvent les ruines d’un fort construit, dit-on, par deux jésuites et une bande de Hurons, à la suite d’une défaite de cette tribu par les Iroquois. Ils défendirent ce fort jusqu’à ce qu’ils fussent décimés par la faim et la maladie ; les deux missionnaires conduisirent les survivants à Québec. Le lendemain nous retournâmes chercher des provisions à Penetanguishene, après quoi nous nous engageâmes dans un archipel d’îles de toutes les grandeurs et de toutes les formes, au nombre, dit-on, de plus de trente mille. Étrangers à cette navigation, nous nous perdîmes au milieu de leurs pittoresques sinuosités, charmés de leurs aspects sans cesse nouveaux. Nous chassâmes et pêchâmes là pendant quatorze jours, sans avoir la conscience d’un temps si agréablement employé. Nous ne vîmes que deux ou trois Indiens, la plus grande partie d’entre eux nous ayant précédés à Manetouawning, pour recevoir leurs présents.

Les habitations des Indiens, dans les îles du lac Huron, sont faites d’écorces de bouleau arrachées à l’arbre en longs morceaux, et cousus ensemble à l’aide de racines fibreuses ; quand ils n’ont pas de bouleau, ils font des paillassons avec des joncs pour la toiture ; on les étend en rond comme le bouleau sur huit ou dix pieux réunis au sommet et piqués en terre comme pour une tente, en ménageant un trou destiné à la fumée. Le feu s’allume au centre de la loge, et les habitants dorment les pieds tournés vers le foyer. Ces huttes sont plus habitables qu’on ne le supposerait d’abord ; je ne parle qu’au point de vue de la chaleur : car les ordures, la puanteur et la vermine rendent les loges presque intolérables aux blancs. Mais les Indiens sont invariablement sales, et il faut des circonstances inouïes pour les décider à employer une demi-heure au nettoyage de leurs tentes. Ils construisent également leurs canots avec du bouleau qu’ils étendent sur de très-légères lattes en bois de cèdre, et ils tiennent excessivement à la symétrie et à la forme. Ils voyagent beaucoup et sont souvent exposés à de gros temps dans ces bateaux qu’ils portent facilement par-dessus les rapides, en raison de leur légèreté. Ils font encore avec ce même bois les marmites dans lesquelles ils cuisent le poisson et le gibier. Pour cela, ils mettent dans l’eau des pierres rougies au feu, et c’est merveille de voir avec quelle rapidité une femme indienne cuit un poisson de cette manière. Les Indiens des environs du lac Huron récoltent du blé, le sèchent et le pilent dans un tronc d’arbre creusé en forme de mortier.

Les habitants de ces contrées, étant en communication directe avec les blancs, se servent des mêmes armes qu’eux ; on leur voit rarement les arcs et les flèches, qu’on ne trouve guère qu’entre les mains des enfants. Là, comme dans toutes les autres tribus indiennes du nord de l’Amérique, les femmes font tout le gros ouvrage, portent le bois, dressent les tentes et vaquent à la cuisine. Je remarquai une coutume qui présente beaucoup de ressemblance avec les anciennes mœurs des Juifs : à de certaines époques fixes, les femmes sont tenues de se construire des huttes à une petite distance du camp, et de s’y enfermer hermétiquement jusqu’à leur retour à la santé.

Avant d’entrer dans la baie de Manetouawning, nous débarquâmes sur une des îles Spider, pour nous mettre à l’abri d’une pluie diluvienne ; nous n’y trouvâmes qu’une seule habitation. Une femme et ses deux enfants l’occupaient ; les hommes étaient à la pêche, principale occupation des Indiens en été ; car il y a peu de gibier ; on rencontre parfois un ours ou un daim, et, à de certains moments, des canards.

Manetouawning est situé à l’extrémité d’une baie de six milles de longueur, dans la grande île de Manetoulin, et à deux cent milles de Panetanguishene par la route que nous prîmes.

Le mot Manetouawning signifie « l’Esprit saint. » Ce village se compose de quarante ou cinquante maisons construites par le gouverneur de la province, pour les Indiens. Il y a là une mission, un agent indien, un médecin et un forgeron, tous payés par le gouvernement. Je trouvai près de deux mille Indiens, attendant l’arrivée du vaisseau chargé de leurs présents annuels, qui consistent en fusils, munitions, haches, marmites et autres objets à leur usage.

Le principal chef est Sigennok ; c’est un Indien vif et intelligent ; il est chargé de distribuer à la tribu la part qui lui revient des présents annuels. Il reçoit du gouvernement un salaire comme interprète. Ce salaire lui est donné par politique, car bien qu’inutile comme interprète, puisqu’il ignore l’anglais, son éloquence naturelle est telle qu’il exerce une grande influence sur la tribu ; c’est sans doute à la volubilité intarissable de sa langue qu’il doit son nom de (Merle). Le capitaine Anderson, maintenant surintendant des affaires indiennes, me raconta sur lui comme trait de mœurs l’anecdote suivante : « Sigennok avait dans sa jeunesse l’habitude de boire à l’excès, et dans l’ivresse devenait tellement furieux qu’on devait le réduire par la violence : mais comme cette besogne n’était pas sans danger, eu égard à la force herculéenne de Sigennok, ses amis avaient pris le parti de l’encourager à boire au point de le rendre insensible, plutôt que de s’exposer à toutes ses colères. Un jour qu’il se trouvait dans cet état d’abrutissement, le capitaine Anderson le vit couché devant sa loge et lui attacha les pieds et les poings avec de grosses cordes ; puis il mit un enfant très-faible pour le garder. M. Anderson donna ordre à ce dernier de venir l’avertir au moment du réveil de l’ivrogne, et de ne nommer sous aucun prétexte à Sigennok la personne qui l’avait lié. Quelques heures après, Sigennok revint à lui, et demanda avec colère à l’enfant qui avait osé le traiter d’une aussi indigne façon. Le petit bonhomme, sans répondre à la question, courut au capitaine Anderson. Celui ci se rendit tout de suite vers le prisonnier, qui lui adressa les mêmes questions qu’à l’enfant, et demanda avec rage sa mise en liberté. Le capitaine lui répondit qu’il avait été lié par ses propres ordres, et exposé ainsi pendant plusieurs heures aux moqueries de tout le camp. Il profita de l’occasion pour insister sur l’humiliation à laquelle un guerrier comme lui s’exposait, uniquement pour satisfaire au goût ignoble qui le mettait au-dessous de la brute.

« Sigennok, humilié dans son amour-propre en se voyant ainsi confié au plus humble de sa tribu, résolut immédiatement de renoncer pour jamais à sa funeste passion, et promit au capitaine Anderson de ne plus toucher aux liqueurs alcooliques, si on consentait à le délivrer de ses liens. Le capitaine y consentit, et depuis vingt-trois ans Sigennok est resté fidèle à sa parole. »

Un soir que je me promenais dans le voisinage du camp, j’entendis le son d’un instrument de musique, et en m’approchant du virtuose qui était placé sous un arbre, je le trouvai soufflant dans un instrument assez semblable à un flageolet, mais beaucoup plus doux comme son. C’est l’instrument employé par les amoureux dans le voisinage de la case habitée par leur maîtresse. J’ai souvent entendu avec plaisir résonner ces notes simples et plaintives dans le silence des forêts. L’amoureux ne dissimulait pas son secret, il causait au contraire avec moi de ses amours.

Les Indiens se réunissent annuellement à Manetouawning de tous les bords des lacs Huron, Nipissing et Supérieur, et aussi des îles avoisinantes. À l’arrivée des présents, tous, hommes et femmes, avec les enfants, s’assoient par rangs sur le gazon ; chaque chef, en tête de sa bande, indique le nombre et les noms de ses hommes à Sigennok, qui distribue les présents avec une grande impartialité. Sa parole domine tout ce tumulte de voix discordantes, son éloquence est incessante, et semble avoir pour effet de calmer toutes les mauvaises humeurs, et de maintenir l’entrain et la gaieté.

Parmi les nombreux Indiens assemblés en ces lieux, j’en remarquai particulièrement un à sa physionomie noble et respectable. J’appris qu’il se nommait Shawwanossoway ou « celui à la figure tournée vers l’ouest, » et qu’il était un grand devin, connaissant le passé, le présent et l’avenir. J’avais perdu quelques jours auparavant des objets de campement, et je résolus, pour la curiosité du fait, de m’adresser au magicien. Il me répondit que sa science était impuissante pour ce qui concernait les faces pâles, et malgré l’offre d’une honnête rétribution, je ne pus obtenir qu’il exerçât son art en ma faveur. Il avait été un guerrier illustre dans sa jeunesse, mais, par suite d’un événement romanesque, il avait quitté le tomahawk et le couteau à scalper pour la pacifique profession de devin, qui lui valait une grande réputation parmi ses compagnons. Voici l’anecdote : « Il y avait, voilà de longues années de cela, sur les bords de l’un des grands lacs, une bande de Ojibbeways. Parmi eux se trouvait une famille composée du père et de la mère avec un fils et une fille du nom de Awh-mid-way ou « son passage est une harmonie » : elle surpassait en beauté le reste de la tribu, et tous les jeunes guerriers de la nation recherchaient sa main. Au bout de peu de temps, le guerrier Muck-e-tickenow ou « l’Aigle-Noir, » célèbre par son courage à la guerre et à la chasse, avait gagné ses bonnes grâces : loin de dissimuler sa préférence pour lui, la jeune fille, suivant les coutumes de sa nation, éteignit sans hésiter l’écorce enflammée que l’Aigle-Noir avait fait glisser sur le ruisseau qui passait devant la case de sa bien-aimée ; elle le reconnaissait ainsi pour son fiancé attitré. Sûr de son succès, le guerrier fit tous ses efforts pour se rendre les parents favorables et compenser pour eux la perte d’une fille aussi chère. Il partit en conséquence pour une chasse lointaine, et tandis qu’il recueillait une moisson de trophées et de présents, le sort jaloux amena dans le camp Shawwanossoway, grand chef de guerre dans toute sa gloire, il revenait vainqueur d’une expédition.

« Ayant entendu parler de la beauté de Awh-mid-way, il se présenta à elle entouré des scalps de ses adversaires et chargé de dépouilles. Dès qu’il la vit, il s’éprit d’elle et chercha, par les preuves de l’amour le plus passionné, à attirer ses regards. Il lui raconta ses nombreuses victoires, lui nomma les ennemis qu’il avait tués ; il montra les scalps encore sanglants arrachés aux guerriers, la terreur de la nation ; il énuméra les chefs qui s’étaient traînés à ses pieds en demandant la paix, enfin il employa tous les moyens pour gagner les bonnes grâces des parents qui, fiers de cette conquête, essayèrent de persuader à leur fille d’accepter une alliance aussi glorieuse. Mais elle, sourde à ces paroles et fidèle à son fiancé, ne conçut que du dégoût pour ces trophées hideux.

« Sans se décourager, et déterminé à la posséder par quelque moyen que ce fût, Shawwanossoway persévéra dans ses poursuites. La pauvre fille, poussée à bout par les menaces de ses parents décidés à triompher de ce qu’ils nommaient son obstination, se détermina à en appeler à l’honneur de son persécuteur, et, dans un moment de désespoir, confessa son amour pour Muck-e-tick-enow. À cette nouvelle, Shawwanossoway sentit son cœur se remplir d’une jalousie terrible, et résolut de tuer son rival. Il se fit indiquer la route suivie par lui, se mit à sa poursuite, atteignit son campement, et, rampant près de son feu, le tua, tandis qu’il préparait son repas du soir. Cachant le corps dans les broussailles, il s’empara de ses trophées de chasse, afin de pouvoir constater son absence, et rentra au village, où il reprit ses poursuites. La malheureuse Awh-mid-way rejeta encore ses propositions, jusqu’à ce qu’enfin, obsédée par les ordres et les menaces de ses parents, et espérant échapper par la ruse au sort qui la menaçait, elle consentit à fixer une époque pour devenir la femme de Shawwanossoway, comptant sur le retour de son fiancé pour sa délivrance et dissimulant de son mieux sa douleur.

« Le jour terrible vint enfin, et le fiancé ne parut pas : Awh-mid-way fixait avec anxiété les yeux sur le sentier qui l’avait conduit loin d’elle, et le cœur déchiré elle vit arriver le soir de son mariage avec l’homme qu’elle abhorrait.

« Le canot qui, suivant l’usage indien, devait emmener les époux pour un voyage d’un mois, ce qui constitue la seule cérémonie du mariage chez ces peuples, était amarré au rivage. La nuit était venue, le festin de noce préparé, quand… on s’aperçut que la mariée avait disparu. On la chercha avec inquiétude dans les bois d’alentour, mais aucune voix ne répondit dans les solitudes ; on découvrit alors que le canot des fiançailles était parti, et, supposant que sa fiancée s’en était servi pour faciliter sa fuite, Shawwanossoway, avec le frère de Awh-mid-way, partit à sa recherche en suivant le rivage.

« Après plusieurs heures de marche, ils aperçurent le canot avec la belle fugitive : hâtant le pas, ils atteignirent un endroit où devait forcément passer l’embarcation. Le fiancé sauta à l’eau espérant lui barrer le passage : tous ses efforts furent inutiles et il dut retourner à terre. À peine avait-il débarqué, qu’un violent orage, accompagné de tonnerre, l’obligea à camper pour la nuit. Pendant ce temps, la jeune fille, redoublant d’efforts, disparut aux yeux de ses persécuteurs. Au jour levant, ils reprirent leur course et enfin trouvèrent le canot échoué sur le rivage ; une bande de loups s’enfuit à leur approche, et ils virent avec épouvante le corps de la pauvre femme presque entièrement dévoré et méconnaissable. Avec désespoir, ils recueillirent ses restes chéris et rentrèrent au camp, où elle fut pleurée pendant bien des semaines par ses amis et ses parents, et enterrée suivant les rites de la tribu.

« Shawwanossoway, désolé du résultat de sa funeste passion, résolut de renoncer à la guerre ; offrant donc au Grand-Esprit son tomahawk pour le transformer en instrument de justice, il prit les insignes des devins et depuis lors il n’a pas démenti son nouveau caractère. »

À six milles de Manetouawning est un autre village nommé Wequimecong, fort de cinquante ou soixante maisons, avec une mission catholique et une église. Asabonish le gouverne. Il appartient aux Indiens Ahtawwah ; cette tribu a infiniment de rapports avec les Ojibbeways et parle le même langage. Les Indiens de ce village vivent presque exclusivement de saumon et de poisson blanc, qu’ils pêchent en quantités énormes. Ils font aussi en abondance du sucre d’érable, qu’ils vendent au commerce ; ils n’ignorent ni l’agriculture ni l’industrie, et, sous la direction des missionnaires, ils ont ensemencé plusieurs champs de blé, d’avoine et de pommes de terre, et construit une jolie petite église.

Tandis que j’étais à Manetouawning, le successeur de M. Anderson, M. Ironsides y arriva ; c’est un métis, et son nom indien signifie « la Marche dans l’eau ; » il descend de Tecumseh et se sert du même to tem ou tortue, chaque famille indienne ayant une sorte de devise héraldique dont elle se sert comme signature dans les circonstances graves. Ainsi, une famille traversant une forêt enlèvera un copeau sur l’écorce d’un arbre et marquera son to tem sur le bois fraîchement coupé, de manière que ceux qui viennent ensuite connaissent son passage ; ou bien un chef envoie-t-il à un poste pour avoir certains objets, il les dessine sur un morceau de bouleau et met au-dessous son to tem, un renard, un chien, un ours, peu importe : ils se font ainsi parfaitement comprendre.

Je restai une quinzaine à l’île de Manetoulin, d’où je m’éloignai en compagnie de M. Dillon, qui retournait avec le schooner porteur des présents. Je partis pour le Sault-Sainte-Marie sur le vapeur Expériment, capitaine Harper, qui me prit obligeamment à bord. Au Sault-Sainte-Marie, je fis la connaissance de M. Ballantyne, l’agent du poste de la compagnie de la baie d’Hudson. Il me dissuada vivement de chercher à pénétrer dans l’intérieur, excepté sous les auspices de la compagnie, me présentant cette entreprise comme presque impossible ; il me conseilla de m’adresser à sir George Simpson, gouverneur à Lachine, qui, instruit de mes projets, pourrait me faire prendre au printemps par les canots de la compagnie. Espérant donc trouver là le moyen de pénétrer très-avant chez des tribus plus sauvages, je résolus de remettre mon départ à l’été suivant.

CHAPITRE II.

Comme j’ai l’intention de parler du Sault-Sainte-Marie plus tard, j’en passerai ici la description sous silence. J’y séjournai quelques jours et m’embarquai pour Mackenaw sur un steamer. À Mackenaw, distant de quatre-vingt-dix milles, je trouvai une bande d’Indiens, au nombre de deux mille six cents, qui venaient de tous les points toucher une somme de vingt-cinq mille francs pour prix de terres cédées par eux aux États-Unis. C’étaient aussi des Ojibbeways et des Ottawas. En arrivant dans cet endroit, je plantai ma tente au milieu d’eux et commençai à les dessiner. Je fus obligé de m’éloigner, parce que leurs chiens affamés, ceux qu’ils gardent pour leurs traîneaux l’hiver et pour la chasse, dévoraient toutes mes provisions, et me menaçaient du même sort. On s’expliquera ce fait quand j’aurai dit qu’un soir, comme je finissais un croquis, assis par terre seul dans ma tente, avec ma chandelle plantée en terre près de moi, un de ces animaux fit irruption, saisit la chandelle tout allumée et s’enfuit en l’emportant, me laissant dans l’obscurité la plus complète.

Le jour suivant, comme je rentrais, je vis un chien se sauver de ma tente ; pensant qu’il venait de me voler, je résolus de me faire une justice sommaire et je déchargeai mon pistolet sur le maraudeur. Je m’aperçus que j’avais été plus loin que je ne pensais et que j’avais tué le chien. Je fus immédiatement assailli par le propriétaire de l’animal et par sa femme pour le payement de mon forfait ; je consentis à liquider l’affaire en leur demandant en échange le montant du jambon et des autres provisions qui m’avaient été soustraits par le défunt. Tout compte fait, nous nous trouvâmes quittes, et on m’invita à souper pour partager les dépouilles de ma victime, travail auquel je trouvai, quelques instants après, mes hôtes activement occupés.

Les Indiens nomment cette île Mitchi-Macinum ou la « Grande Tortue, » parce que, vue à distance, elle ressemble à cet animal. Elle est située dans les détroits qui séparent les lacs Huron et Michigan, et contient quelques endroits pittoresques, un pont naturel entre autres que tous les étrangers visitent. Une compagnie de soldats tient garnison dans l’île. Les habitants ne vivent que de pêche, les rapides leur fournissant une quantité immense de saumons et de poissons blancs. Beaucoup de marchands se réunissent à Mackenaw, aux époques de payement ; ils apportent avec eux des liqueurs alcooliques qu’ils vendent en secret à ces malheureux ; car le commerce en est interdit, et maint Indien qui vient à Mackenaw de bien loin, retourne à son wigwam plus pauvre qu’auparavant, ayant eu une bonne ivresse pour toute récompense de son long voyage !

Je fis le portrait d’un chef nommé Mani-tow-wah-bay ou « le Diable. » Il me demanda avec inquiétude mes intentions. Je lui dis, pour le rassurer, que ces dessins étaient destinés à sa grande mère, la Reine. Il dit qu’il avait souvent entendu parler d’elle, et que s’il avait le temps et les moyens, il irait lui faire visite. Il était très-satisfait que ce second lui-même eût une occasion de la voir. Il ajouta qu’il avait été un guerrier heureux, et que neuf scalps témoignaient de sa valeur. Il aimait beaucoup la boisson, et dans l’état d’ivresse, c’était un homme des plus violents et des plus dangereux.

Après trois semaines passées à Mackenaw, je me rendis à Green-bay, endroit bien placé pour devenir un port de commerce et destiné à être un poste important par la richesse du pays environnant ; par suite de spéculations insensées en 1836 et 1837, cette place a été paralysée, et on peut y avoir aujourd’hui des maisons pour rien, en consentant à les entretenir. Je m’amusai à chasser les bécasses qui y abondent. Huit jours après je partais avec trois voyageurs qui se rendaient à la rivière du Renard afin de voir les Indiens Manomanee réunis à cet endroit pour recevoir le montant des terres vendues par eux dans les environs du lac Winebago. Nous nous embarquâmes sur mon petit canot et, remontant le courant, nous arrivions la seconde nuit, vers onze heures, à une hutte indienne sur les rives du lac Winebago ou « lac Marécageux. » Deux sœurs y demeurent seules. L’aînée s’appelle Iwa-toke ou « le Serpent, » et la cadette Ke-wah-ten, ou « Vent du Nord. » Nous remontâmes alors jusqu’à la rivière du Renard ; à l’entrée du lac se trouve un comptoir indien auprès duquel une foule de paresseux engageaient tout ce qu’ils possédaient contre de la liqueur : aussi quantités d’entre eux étaient-ils étendus ivres morts.

Un Indien nommé Wah Bannim ou « le Chien Blanc » posa pour moi. Il était en deuil de sa femme, le deuil consiste en une couche de couleur noire étendue sur le visage. Il s’excusa de ne pas paraître en grand deuil, parce qu’une partie de la peinture s’était effacée. Il demandait ardemment du whisky pour se consoler de sa douleur. Après deux jours de marche, nous apercevions le camp Monomanee. La veille au soir, nous avions assisté à une pêche de saumons au harpon. La nuit, ce spectacle est fort pittoresque ; l’éclat rouge des pommes de pin et les racines enflammées attachées à l’avant de l’embarcation, font ressortir les corps bruns des Indiens sur l’eau et les bois d’alentour. On tue beaucoup de poissons de cette manière. Comme la lumière est très-vive et placée au-dessus de la tête des harponneurs, ils peuvent voir les poissons à une grande profondeur, et en même temps ces derniers sont fascinés.

Nous trouvâmes en cet endroit environ trois mille Indiens réunis et attendant avec impatience l’arrivée de l’agent pour leur rétribution. Il y avait aussi une grande quantité de marchands forains occupés à élever leurs baraques. Au bout d’une semaine, les bords de la rivière présentaient l’aspect d’une petite ville. Les baraques, placées par rangées sur le rivage, étaient remplies d’animation. À l’arrivée des Indiens, un conseil fut tenu, par trente chefs, sur une place réservée. J’y pris part sur l’invitation qui m’en fut faite par le chef Oscosh ou « le Brave des Braves ».

Il ouvrit la séance en allumant une pipe et, la passant à toutes les personnes présentes ; la pipe fit ainsi le tour de l’assistance. Les Indiens pensent que les flocons de la fumée montent au Grand-Esprit comme gage de l’harmonie qui préside à la réunion, et pour témoigner de la pureté de leurs intentions. Après quoi on s’entretint d’affaires ; c’étaient presque exclusivement des plaintes à porter au gouvernement. Lorsque plusieurs des chefs inférieurs eurent donné leur avis, Oscosh se leva et parla pendant une heure à peu près. Je n’ai jamais entendu de plus éloquent discours. Quoique petit, Oscosh était plein de dignité ; son attitude gracieuse se montrait libre de tout geste inutile. Il se plaignit de nombreux actes d’injustice qu’il supposait inconnus à leur grand père, le président, et qu’il désirait lui voir communiqués par son agent, chargé de lui remettre un tuyau de pipe richement orné en signe de paix.

Un de ses griefs, c’est que l’argent passait par trop de mains avant de parvenir à sa destination, et qu’il s’en perdait de la sorte une grande partie. Il termina sa longue harangue en maudissant les étroites limites dans lesquelles on l’enfermait, et qui ne lui laissaient pas assez de terres de chasse, sous peine d’empiéter sur le territoire de ses voisins. Il ajouta que, semblable au daim poussé par les chiens, il lui faudrait aller se jeter dans l’eau.

Quand Oscosh aspira à la dignité de grand chef, il trouva un rival qui lui disputa cet honneur ; ce que voyant, il déclara que, comme il ne pouvait y avoir qu’un seul chef, il était tout prêt à régler ce point le couteau à la main et jusqu’à la mort de l’un d’eux. Cette proposition fut déclinée, et, depuis cette époque, personne ne lui a contesté ses droits.

Sa tribu aime beaucoup les ornements et se couvre de grains de verre, de fragments d’argent et de plumes ; mais les hommes seuls se réservent ces parures.

Ils sont très-passionnés pour le jeu : je les ai commencer à jouer couverts d’ornements très-recherchés, qui passaient successivement de mains en mains, jusqu’à ce que le propriétaire originel ne conservât plus même une couverture sur son dos. Les principaux spoliateurs des Manomanees sont les Pottowattomies qui ont l’habitude d’envahir le camp des Manomanees, au moment où ceux-ci reçoivent du gouvernement leur paye, pour leur dérober tout ce qu’ils peuvent, et revenir ainsi chargés de butin. La liqueur est leur principale cause de perdition et les expose plus que tout aux rapines de leurs ennemis. L’introduction des alcools parmi les Indiens est, comme je l’ai dit plus haut, défendue sous les peines les plus sévères par les lois des États-Unis, et avec grande raison ; les Indiens, sous leur influence, deviennent les animaux les plus dangereux du monde ; et il y a si peu de blancs pour les surveiller au moment des payements, que nous aurions couru de grands dangers de mort s’ils avaient pu facilement nous attaquer.

Je fus moi-même, dans cette occurrence, appelé au milieu de la nuit par l’officier du gouvernement chargé d’empêcher l’introduction de l’eau-de-vie parmi les Indiens. Il me demanda mon aide et celui de tous les autres blancs réunis dans cet endroit, pour faire une perquisition dans le camp afin de découvrir la personne qui vendait des liqueurs. Soupçonnant un métis de ce trafic illicite, nous nous rendîmes à sa tente. Bien que l’on sentit clairement la liqueur dans les vases d’étain, il fut impossible, même en creusant la terre, de mettre la main sur quoi que ce soit. Quand je quittai le pays, je lui fis avouer qu’il avait noyé plusieurs petits barils au fond de la rivière en les attachant avec des bouées.

Parmi d’autres portraits d’Indiens, je fis celui de Kitchie-Ogi-Maw ou « le Grand Chef, » un Manomance célèbre dans sa tribu par plusieurs actes audacieux dont un de ses parents me fit le récit ; en voici un :

« Son oncle maternel, alors à Mackenaw, se trouva par hasard dans un magasin d’épiceries où l’on vendait des alcools, quand deux soldats entrèrent ; l’un d’eux traita l’Indien avec tant de brutalité que celui-ci, profitant de sa force herculéenne, saisit le soldat de sa main puissante et le jeta sur le dos ; puis il lui mit le genou sur la poitrine et l’assura qu’il ne lui ferait point d’autre mal, s’il voulait se conduire convenablement. Ces paroles, dites en langue indienne, ne furent pas comprises par les soldats : celui resté libre, croyant la vie de son camarade en danger, tira son sabre et frappa l’Indien au cœur. Aucune punition ne suivit le crime ; on se contenta seulement de renvoyer de Mackenaw l’offenseur pour le soustraire à la vengeance des parents de sa victime.

« Un an ou deux après cet événement, deux blancs, M. Clayman et M. Burnett, descendant la rivière du Renard dans un canot, passèrent devant l’habitation du père de Kitchie-Ogi-Maw, beau-frère de l’Indien massacré, qui campait avec sa famille sur le bord de la rivière. Ils furent remarqués par la femme, sœur de l’homme tué qui signala à son mari cette occasion de vengeance, et lui recommanda de ne pas la laisser échapper ; mais le mari hésitait, ne voulant pas risquer une rencontre si hasardeuse sans autre secours que celui de son fils, Kitchie-Ogi-Maw, âgé alors de quatorze ans. Sur quoi, afin de montrer son mépris pour ce qu’elle considérait comme une lâcheté, l’Indienne ôta son jupon et, le jetant au visage de son mari, lui dit de le porter, puisqu’il n’était pas un homme. Le mari sauta sur son fusil et commanda à son fils de le suivre. Les deux Américains avaient débarqué et préparaient leur camp pour la nuit ; l’un d’eux était sur les genoux, occupé à attiser le feu, l’autre s’approchait avec une brassée de bois. Le père leva son fusil, et le baissa dans une agitation évidente ; son fils, alors, lui dit : « Père, vous tremblez trop ; donnez-moi le fusil et laissez-moi faire. » S’emparant de l’arme, il s’approcha de l’homme à genoux et le tua roide ; l’autre, entendant le bruit et voyant les Indiens, jeta le bois qu’il tenait et se sauva. Le garçon, voyant un fusil à deux coups près de sa victime, s’en saisit et se mit à la poursuite du survivant, en appelant son père.

« Le père ne put suivre son fils qui gagnait du terrain sur le blanc ; à vingt ou trente pas, il l’ajusta et chercha à faire feu ; mais n’étant pas habitué à une double gâchette, il se trompa, et le coup ne partit pas. Alors il arma les deux coups et les tira en même temps ; l’Américain fut blessé à l’épaule, mais le recul du fusil jeta l’Indien par terre. Il se remit et, tirant son couteau à scalper, continua sa course vers l’Américain qui, épuisé, tomba en cherchant à franchir un tronc d’arbre.

« L’Indien n’était plus qu’à quelques pas.

« Le blanc voyant son ennemi seul et le père hors de vue, se tourna vers l’enfant, et résolu à la lutte ; mais le jeune homme se tint avec soin hors d’atteinte, et se mit à tourner autour du tronc d’arbre pour donner à son père le temps d’arriver. Le fugitif blessé avait repris haleine ; il se remit à courir jusqu’au matin, et tomba alors sur des Indiens amis qui pansèrent ses blessures, par bonheur légères, et le soignèrent jusqu’à ce qu’il put rentrer chez lui. Kitchie-Ogi-Maw crut alors que le meilleur parti était de s’éloigner des établissements des blancs, et il observe encore cette précaution. »

Je trouvai des Indiens de la tribu de Winibago venus au camp en visite. Le mot Winibago signifie « eau sale. » On les distingue facilement des autres tribus, parce qu’ils ont l’habitude de s’arracher les sourcils.

Leur chef est Mauza-pau-Kan ou le « brave soldat » ; je restai avec lui trois semaines, et fus fort bien traité par les Manomanees.

Les Indiens n’eurent pas plutôt reçu leur argent, qu’il s’ensuivit une scène indescriptible ; des quantités de liqueurs, sortant on ne sait d’où, se répandirent dans le camp, et l’effet en fut immédiat. Il n’y avait pas un homme, une femme, ou un enfant assez âgé pour approcher le vase de ses lèvres, qui n’en avalât avec une avidité bestiale. Nous profitâmes avec joie de l’arrivée d’un petit steamer qui navigue sur le lac Winibago pour nous soustraire à ce spectacle dangereux et dégoûtant de chansons, de danses et de querelles ; descendus à un endroit nommé « Fond du lac, » nous y prîmes un chariot, gagnâmes le Sheboygan sur le lac Michigan, et de là un autre bateau nous amena à Buffalo, d’où je me rendis le 30 novembre à Toronto.

CHAPITRE III.

Au mois de mars suivant, je retournai à Lachine pour avoir une entrevue avec sir George Simpson. Celui-ci me reçut très-cordialement, et me donna mon passage sur la brigade des canots de printemps.

En conséquence, le 9 mai 1846, je quittai Toronto en compagnie de sir George pour le Sault-Sainte-Marie, afin de m’embarquer sur les canots qui avaient quitté Lachine quelque temps avant, pour gagner le Ottawa et le lac Huron.

À mon arrivée à Mackenaw, le soir, je fus informé par le maître du steamer qu’il ne partirait pas avant neuf heures le lendemain. Confiant dans cette assurance, j’allai à terre pour passer la nuit ; mais en me rendant au port le jour suivant, je vis que le navire était parti avec sir George Simpson depuis vingt minutes. C’était un contre-temps des plus pénibles, parce que si je manquais sir George avant qu’il quittât le Sault-Sainte-Marie, je ne pouvais plus accompagner les canots. Je savais aussi que le gouverneur n’y resterait pas plus de quelques heures ; mais la difficulté était de le rejoindre : aucun bateau ne voulait partir avant quatre jours.

Résolu toutefois à ne pas manquer cette expédition, je cherchai un moyen de transport à n’importe quel prix. En me promenant sur le rivage, je vis un petit canot à sec, et ayant trouvé son propriétaire, je m’informai si je pouvais le louer et si je trouverais un équipage. Cet homme m’en dissuada fortement en disant que le vent soufflait trop fort et qu’il n’était pas au pouvoir des hommes d’atteindre le Sault-Sainte-Marie le lendemain matin ; je n’en persistai pas moins et je finis par découvrir trois rameurs dont le plus âgé n’avait pas encore dix-neuf ans ; encore ne consentirent-ils à m’accompagner que sur l’espoir d’une grosse récompense. Ce fut ainsi que nous nous engageâmes pour un voyage de quarante-cinq milles dans une frôle embarcation, avec une couverture pour voile, et pour nourriture un seul pain, un peu de thé et de sucre.

Le vent étant favorable, le canot s’élança avec une rapidité effroyable, et le danger fut imminent depuis notre départ jusqu’à notre entrée dans la rivière Sainte-Marie au coucher du soleil.

Nous y restâmes vingt minutes pour y prendre notre thé ; mais alors s’éleva une nouvelle difficulté : une navigation de quarante-cinq milles sur cette rivière tout à fait inconnue, la nuit, contre le courant, et dans un chenal semé de nombreuses îles ; il fallait le traverser avant le jour, ou bien le travail aurait dépassé nos forces.

Nous partîmes immédiatement, et après une nuit de peines inouïes, après nous être fourvoyés mainte et mainte fois, et avoir désespéré sans cesse, nous eûmes enfin le bonheur de triompher complètement, et au petit jour, nous apercevions le vapeur si désiré.

À son lever, sir George Simpson fut étonné de me voir ; il le fut plus encore lorsqu’il sut comment j’étais venu, car jamais on n’avait fait si vite une route semblable.