Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Nautilus Flugschrift

- Sprache: Deutsch

Dies ist kein Ratgeber. Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, queere Familien nicht länger als defizitär zu betrachten, sondern anzuerkennen, dass sie es sogar besser machen als die klassische Hetero-Kleinfamilie. Es erkundet queere Elternschaft und ihre vielfältigen Realitäten, die sich noch immer gegen rechtliche und gesellschaftliche Diskriminierung behaupten und den rechten Backlash mehr als andere fürchten müssen. Dieses Buch ist zugleich eine Analyse der Mechanismen, die in Hetero-Familien Ungleichheit zementieren, auch wenn Selbstbild und Anspruch dem längst entgegenstehen. Und nicht zuletzt ist es eine Anregung, »outside the box« zu denken und tief verankerte Grundannahmen über Elternschaft und Familie hinter sich zu lassen. Lisa Bendiek nutzt ihr Wissen als queere Mutter, das ihres Umfelds und die Ergebnisse zahlreicher Studien, um ein fundiertes Bild unterschiedlicher Familienmodelle zu zeichnen. Sie zeigt, wie tradierte Geschlechterrollen und eine Logik der Alternativlosigkeit in Hetero-Familien noch immer verhindern, dass Care-Arbeit und Berufstätigkeit gleichberechtigt aufgeteilt werden. Ressentiments wie der Sorge um das Kindeswohl in Regenbogenfamilien begegnet die Autorin mit derselben »empirisch fundierten Großkotzigkeit«, mit der sie Hetero-Familien nahelegt, sich im eigenen Interesse ein Beispiel an queeren Familien zu nehmen: für glücklichere Eltern und Kinder und für eine gleichberechtigtere Gesellschaft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LISA BENDIEK, geboren 1988 in Rüdesheim am Rhein als Tochter einer Familienernährerin und eines Hausmanns. Studium der Ethnologie und Psychologie in Hamburg, Halle (Saale) und Paris. Freiberufliche Tätigkeit u. a. als Dolmetscherin, Moderatorin und Rhetorik-Trainerin. Hauptberuflich macht Lisa Bendiek diskriminierungskritische Bildungs- und Beratungsarbeit. Zu ihren aktuellen Schwerpunkten zählen rassismuskritische Sensibilisierung für Pädagog*innen in Sachsen, Argumentationstrainings gegen Rechtspopulismus und feministische Rhetorik. Sie lebt mit ihrer Partnerin und dem gemeinsamen Kind in Leipzig.

Editorische Notiz:

Die Vornamen meiner Interviewpartner*innen und ihrer Familienmitglieder, so wie auch die Vornamen meiner eigenen Familienmitglieder, habe ich für dieses Buch durch die Pseudonyme ihrer Wahl ersetzt. Bei manchen Familien habe ich zusätzlich auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin einige Details (beispielsweise Berufsbezeichnungen und Wohnorte) fiktionalisiert, um ihre Anonymität zu schützen.

Edition Nautilus GmbH

Schützenstraße 49a

D-22761 Hamburg

www.edition-nautilus.de

Alle Rechte vorbehalten

© Edition Nautilus GmbH 2025

Originalveröffentlichung

Erstausgabe März 2025

Umschlaggestaltung: Maja Bechert

www.majabechert.de

Satz: Corinna Theis-Hammad

www.cth-buchdesign.de

Porträt der Autorin auf S. 2: © privat

1. Auflage

ePub ISBN 978-3-96054-392-3

In Erinnerung an meinen Vater,

»den ersten Hausmann des Rheingaus«

Inhalt

KAPITEL 1 Wie ich dazu komme, dieses Buch zu schreiben

KAPITEL 2 Ich bin kein besorgtes Elternteil

2.1 Wie gut es unseren Kindern geht

2.2 Warum die Rechten uns so hassen

2.3 Welche Grenzen der Staat uns setzt

KAPITEL 3 Die alte Leier: Heteronormative Hierarchien

3.1 Das Patriarchat im neuen Jahrtausend

3.2 Die Arbeitsteilung in Hetero-Kleinfamilien

3.3 Fetische und Forschungslücken

KAPITEL 4 Que(e)r zur Norm: Arbeitsteilung in Regenbogenfamilien

4.1 Was wir über Regenbogenfamilien (nicht) wissen

4.2 Was Regenbogenfamilien besser machen

4.3 Wie Väter es schaffen können, lesbisch zu werden

KAPITEL 5 Warum ich keine Lust mehr habe, ein Vorbild zu sein

Danksagung

Anmerkungen

Literatur-Empfehlungen

KAPITEL 1 Wie ich dazu komme, dieses Buch zu schreiben

»For those of us who live at the shoreline

standing upon the constant edges of decision

crucial and alone

for those of us who cannot indulge

the passing dreams of choice

who love in doorways coming and going

in the hours between dawns

looking inward and outward

at once before and after

seeking a now that can breed

futures

like bread in our children’s mouths

so their dreams will not reflect

the death of ours«

Audre Lorde, »A Litany for Survival«,

in: »The Black Unicorn« (1978)1

»Für die von uns, die am Ufer leben

auf der ständigen Klippe der Entscheidung stehend

unentbehrlich und allein

für die von uns, die nicht schwelgen können

in den vergänglichen Träumen der Wahlfreiheit

die auf Türschwellen lieben, kommend und gehend

in den Stunden zwischen Morgendämmerungen

nach innen und nach außen schauend

gleichzeitig vorher und nachher

auf der Suche nach einem Jetzt, das

Zukünfte schaffen kann

wie Brot in den Mündern unserer Kinder

damit ihre Träume nicht

den Tod unserer spiegeln«2

Ich schreibe dieses Buch aus Solidarität mit anderen Müttern. Ganz besonders mit denen, die anders als ich nicht das Glück haben, ihre Kinder in einer Regenbogenfamilie zu erziehen: die unglücklich verheirateten Heterosexuellen, an denen so oft ein Großteil der Hausarbeit hängen bleibt; die Alleinerziehenden, die um den Unterhalt für ihre Kinder kämpfen müssen; und auch diejenigen, die eigentlich ganz zufrieden sind, aber immer viel zu erschöpft.

Im Vergleich mit der Elternschaft in heterosexuellen Kleinfamilien, die v. a. Mütter unverhältnismäßig belastet, bietet die Elternschaft in queeren Konstellationen eine Menge Vorteile. Welche genau das sind, und was auch heterosexuelle Eltern daraus lernen können, ist die zentrale Frage dieses Buches. Als den größten Vorteil des Lebens in einer Regenbogenfamilie sehe ich, dass wir uns den größten Nachteil der typischen cis hetero Familie sparen: die patriarchale Rollenverteilung. Regenbogenfamilien teilen sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit gleichmäßiger auf als Hetero-Kleinfamilien.3 Außerdem sind wir mit unserer Arbeitsteilung deutlich zufriedener als Hetero-Kleinfamilien, unabhängig davon, wie diese aussieht.4 Für alle Eltern, die Gleichberechtigung wichtig finden oder zumindest interessant, können queere Eltern also Vorbilder sein.

Mir geht es hier nicht darum zu belegen, dass Regenbogenfamilien trotz aller Widrigkeiten existieren können. Dass wir existieren, ist ziemlich offensichtlich, für mich jedenfalls. Ich will auch nicht um Mitleid buhlen oder um »Toleranz« für meine Familienform werben. Und ich habe null Interesse daran, der Welt zu beweisen, dass ich trotz allem eine gute deutsche Mutter bin. (Das ist eine von vielen politischen Positionen, die mich von Alice Weidel unterscheiden.5) Dies ist kein Buch der Verteidigung, sondern ein Buch des Angriffs – des Angriffs auf das Patriarchat.6

Nichts, was ich hier schreibe, ist wirklich originell. Nichts davon basiert auf bahnbrechenden, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sogar die Ideen, die ich selbst hatte und auf die ich im Moment meiner Erkenntnis sehr stolz war, habe ich später in dreißig Jahre alten Büchern gefunden. Tatsächlich sind die Phänomene und Zusammenhänge, die ich erläutere, spätestens seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mehr oder weniger umfassend erforscht worden. Viele kluge Menschen – Sozialwissenschaftler*innen, Journalist*innen, Therapeut*innen und Aktivist*innen (darunter einige cis Männer) – haben Artikel und Bücher darüber geschrieben. Die meisten dieser Texte bemühen sich sehr um einen sachlichen Ton. Sie wollen Ängste abbauen, Verständnis wecken, bloß keine Emotionen hochkochen lassen. Ich habe großen Respekt vor dieser Strategie, doch sie ist nicht meine. Wer ein sachliches Buch lesen will, das sich anstrengt, keinem auf die Füße zu treten, kann von hier aus direkt zu meinem Literaturverzeichnis blättern. Was Leser*innen dabei entgeht, sind zeitsparende Zusammenfassungen, meine persönlichen Anekdoten und eine große Portion feministische Polemik.

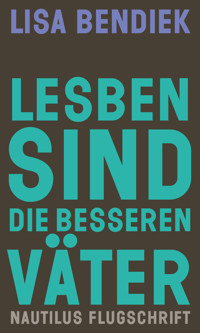

Ich weiß, dass der polemische Titel »Lesben sind die besseren Väter« bei einigen lesbischen Müttern Augenrollen hervorruft. Die Frage »Wer von euch ist denn der Vater?« haben viele Frauenpaare mit gemeinsamen Kindern schon viel zu oft gehört. Fast so oft wie die Frage: »Wer von euch ist denn die Mutter?« (Steigerungsform: »Wer von euch ist denn die echte Mutter?«) Wiederholt haben queere Mütter mich darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Begriffs »Lesbe« im Titel die Lebensrealitäten von schwulen Vätern sowie von trans und nicht-binären Elternteilen unsichtbar macht. Sie haben Recht; natürlich ist der Titel unvollständig. Ich hätte dieses Buch auch nennen können: »Lesben sind die besseren Väter (auch wenn die meisten von ihnen keine Väter sind), Schwule sind die noch besseren Väter, und über trans und nicht-binäre Eltern wissen wir noch zu wenig, um dazu verlässliche Aussagen zu treffen – der aktuelle Forschungsstand legt allerdings nahe, dass sie ihren Kindern zumindest weniger Schaden zufügen als viele cis hetero Väter« – aber der Platz auf dem Cover war eben begrenzt. Diese Differenzierung, auf die ich im Titel verzichtet habe, versuche ich im Verlauf des Buches vorzunehmen. Trotzdem bleibt der Fakt, dass sich ein Großteil der wissenschaftlichen Quellen auf den Vergleich zwischen lesbischen Müttern und Hetero-Kleinfamilien beschränkt. Das ärgert mich, aber ich kann es nicht ändern. Ich schreibe dieses Buch in einem bestimmten historischen Moment und von einem bestimmten Standpunkt aus; meine Erfahrung unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der eines schwulen Vaters oder eines trans Elternteils. Wie jede Position ist auch meine nicht universell.

Die meisten lesbischen Mütter verstehen sich nicht als Väter; aber manche schon. Überhaupt hat der Begriff »Lesbe« eine komplexe Geschichte; er bezieht sich (anders, als die meisten Heteros und auch viele jungen Queers heutzutage denken!)7durchaus nicht nur auf die sexuelle Orientierung, sondern kann auch eine Geschlechtsidentität sein – oder ein politischer Kampfbegriff. Die französische Autorin und Aktivistin Monique Wittig wurde in den 1970er Jahren berühmt mit der Feststellung, dass Lesben keine Frauen sind.8 Die US-amerikanischen Entwicklungspsychologinnen Suzanne Johnson und Elizabeth O’Connor argumentierten im Jahr 2001, lesbische Mütter könnten ihren Kindern gegenüber als männliche Rollenmodelle fungieren.9 Und natürlich ist eine Lesbe nicht zwangsläufig eine cis Frau. Es gibt lesbische Mütter mit Penis; es gibt Lesben, die ihre Kinder selbst gezeugt haben.10 Es gibt Lesben, die sich erst als trans outen konnten, als ihre Kinder schon (fast) erwachsen waren, und es gibt sogar Ratgeber für diese erwachsenen Kinder.11

»Lesben sind die besseren Väter«, das ist auch eine Einladung an alle Väter, die Wert darauf legen, gute Väter zu sein. Eine Einladung an cis hetero Männer, sich mit der Lebensrealität lesbischer Mütter zu befassen – weil sie von Lesben lernen können, noch bessere Väter zu werden.

Die Idee für dieses Buch entstand in einer kollektiven Krise. Als im März 2020 die erste Covid-19-Welle über Westeuropa rollte, war mein Kind noch keine zwei Jahre alt. Ich hatte einen herausfordernden Job bei einer antifaschistischen NGO in Sachsen, von dessen Gehalt meine ganze Regenbogenfamilien-WG lebte. (Also: Meine Partnerin Janne, unser Kind, ich selbst, und unsere Mitbewohnerin vorübergehend, immer dann, wenn das Jobcenter mal wieder ihre Anträge zu langsam bearbeitete.) Ich hatte den Ehrgeiz, Elternschaft, Lohnarbeit und politisches Engagement zu verbinden, ohne dabei auszubrennen. Dieser Balanceakt war mir in den ersten zwei Lebensjahren meines Kindes meistens halbwegs gelungen, und darauf war ich wahnsinnig stolz.

Dann änderte sich alles. Auf Grund von Covid-19 musste Lunas Kita, wie Kitas und Schulen in vielen Ländern der Welt, von einem Tag auf den anderen schließen. Nur vorübergehend, hieß es zunächst, für zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Letztendlich blieb Lunas Kita für zweieinhalb Monate geschlossen. Zweieinhalb Monate, die den Auftakt zu einer Reihe von Lockdowns bildeten. Es war eine Zeit, in der hunderttausende Menschen ihr Leben und Millionen ihre Lebensgrundlage auf Grund der globalen Pandemie verloren. Eine Zeit, in der Betroffene häuslicher Gewalt mit den Täter*innen zusammen eingesperrt waren, in der Rentner*innen, Student*innen, Alleinlebende an der Einsamkeit verzweifelten. Es war eine Zeit, in der ich täglich ins Büro ging, um in Online-Konferenzen meinen Arbeitsalltag komplett neu zu organisieren. In der ich jeden Abend erschöpft nach Hause kam, wo mich eine erschöpfte Partnerin, ein gelangweiltes Kleinkind und eine frustrierte Mitbewohnerin erwarteten. Es war eine Zeit, in der ich ständig Schmerzen hatte, in der ich manchmal in der Mittagspause vor Erschöpfung einschlief, und in der ich keine Energie mehr fand für die Online-Proben meiner feministischen Theatergruppe.

Mein Alltag brachte mich zur Verzweiflung. Genauso schlimm wie die ständige Erschöpfung war das Gefühl, als Feministin zu versagen. Zum ersten Mal scheiterte ich an meinem Anspruch, Elternschaft mit Lohnarbeit und Aktivismus zu verbinden. Ich versuchte wochenlang, weiterzumachen wie bisher, und ich scheiterte. Dieses Scheitern tat so weh, dass ich Monate brauchte, um es mir einzugestehen.

Seit meiner Jugend beschäftige ich mich intensiv mit Feminismus. Ich hatte zum Thema unzählige Bücher gelesen, Texte geschrieben, Workshops gegeben. Ich dachte wirklich, ich hätte das Patriarchat verstanden. Aber während auf den Intensivstationen die Beatmungsgeräte knapp wurden und mein Kind sich das Nuckeln wieder angewöhnte, wurde mir klar: Ich habe mich geirrt. Alles ist viel schlimmer, als ich dachte.

Während der pandemiebedingten Schließung von Kitas, Schulen, Horten und Jugendzentren wurde von Müttern12 erwartet, ihren normalen Alltag weiterzuführen – lohnarbeiten, studieren, den Haushalt führen – und gleichzeitig nebenbei in häuslicher Isolation ihre Kinder zu betreuen und zu unterrichten. Dabei gab es zunächst nicht einmal grundlegende politische Regelungen wie beispielsweise einen Rechtsanspruch auf Home Office oder einen Kündigungsschutz für Eltern, die auf Grund der wegfallenden Kinderbetreuung nicht zur Arbeit gehen konnten. Mir erschien es auf den ersten Blick offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. »Leute, das kann nicht euer Ernst sein«, dachte ich, und: »Das wird sich doch keine*r gefallen lassen.«

Ich wusste ja vorher schon, dass Sorgearbeit in patriarchalkapitalistischen Gesellschaften systematisch abgewertet wird. Aber ich hätte niemals für möglich gehalten, dass unsere Bedürfnisse von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dermaßen systematisch übergangen werden. Und dass alle versuchen, sich damit irgendwie privat zu arrangieren. Doch der Aufschrei blieb aus. Die meisten Mütter – mich selbst eingeschlossen – hatten keine Energie mehr dafür übrig, Proteste zu organisieren.

Einige Jahre später ist Covid-19 ein Virus unter vielen, das während der Erkältungszeit den Alltag lahmlegt. Und wir wissen: Die Corona-Krise, so wie viele andere Krisen zuvor, traf nicht alle Menschen gleichermaßen und nicht alle in derselben Weise. In ärmeren Ländern sind deutlich mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in reichen Ländern. Das stimmt sowohl in Bezug auf die absoluten Zahlen als auch relativ, also wenn wir die Toten ins Verhältnis zur Einwohner*innenzahl setzen. Im Zusammenhang mit der Pandemie sind weltweit 160 Millionen Menschen verarmt.13 Gleichzeitig haben die zehn reichsten Männer der Welt im Zeitraum von März 2020 bis November 2021 ihre Vermögen verdoppelt.14

In Deutschland fühlten sich während der Pandemie Frauen deutlich häufiger überfordert als Männer. Mehr als zwei Drittel der Frauen, aber »nur« knapp die Hälfte der Männer litten im ersten Pandemiejahr an depressiven Verstimmungen.15 In Familien mit kleinen Kindern stieg im Verlauf der Pandemie das Stresslevel kontinuierlich immer weiter an.16 Knapp zwei Jahre nach Pandemiebeginn, im November 2022, fühlten sich Mütter weiterhin deutlich stärker belastet als andere Bevölkerungsgruppen. Auch das Vertrauen in die Regierungspolitik ist unter Müttern besonders stark gesunken: Während im Oktober 2021, kurz nach der Bundestagswahl, nur 16% der Mütter »überhaupt kein Vertrauen« in die Regierung hatten, waren es Ende 2022 schon 34%.17

Auch ich selbst habe im Laufe dieser Pandemie sehr viel Vertrauen in die Welt verloren. Trotzdem bin ich, mit bisher fünf Impfungen und zwei Covid-19-Infektionen ohne Langzeitfolgen, vergleichsweise glimpflich durch die globale Krise gekommen. Meine Familie musste weder hungern noch frieren. Während ich an meinem feministischen Anspruch scheiterte, waren die meisten anderen Mütter – auch die in meinem persönlichen Umfeld – voll und ganz mit Überleben beschäftigt. Ich dagegen hatte zwar keine Energie mehr für die Online-Theaterproben, aber immerhin noch die Energie, darüber nachzudenken und mich darüber zu ärgern. Das ist ein immenses Privileg.

Wenn ich an einem Problem nichts ändern kann, versuche ich meistens, dieses Problem wenigstens möglichst umfassend zu verstehen. Im März 2020 also lag ich jeden Abend erschöpft neben einem Kleinkind, das einfach nicht einschlafen wollte, und fragte mich: Warum hat der deutsche Staat in dieser Pandemie die Verantwortung für Kinder so schamlos privatisiert? Und warum, zur Hölle, kommt er damit durch?

In den Nächten des ersten Lockdowns verschlang ich Texte über die Verteilung von Reproduktionsarbeit in verschiedenen Familienformen und Gesellschaften. Bei der Orientierung auf dem Weg durch die Bücherberge war meine sozialwissenschaftliche Ausbildung sehr hilfreich. Ich habe Ethnologie und Psychologie studiert und während meines Studiums auch viele Veranstaltungen in den Gender Studies belegt. Mein Master-Abschluss in Ethnologie war eine ideale Vorbereitung auf meinen Alltag als queere Mutter. Dass Verwandtschaft eine soziale Konstruktion ist, habe ich im ersten Semester gelernt.18 Wenn mir irgendein besorgtes Elternteil weismachen will, mein Kind würde zwangsläufig unter der Abwesenheit seines »Vaters« leiden, kann ich entweder herzhaft lachen – oder einen Kurzvortrag halten über die Verwandtschaftssysteme der Welt.

In den Nächten des ersten Corona-Lockdowns wälzte ich also Texte: feministische Sammelbände aus den 90er Jahren,19 ökonomische Theorien, soziologische Debatten der Jahrtausendwende, aktuelle Statistiken und Erfahrungsberichte anderer Eltern. Ich las und las und las und stellte dabei immer wieder fest: Meine Familie ist überhaupt nichts Besonderes. Sie ist einfach nur queer.

Regenbogenfamilien praktizieren eine deutlich ausgeglichenere Rollenverteilung als Hetero-Kleinfamilien.20 Sie achten mehr darauf, wichtige Entscheidungen gleichberechtigt zu treffen. Wie Therapeut*innen bestätigen, werden Konflikte in Regenbogenfamilien meistens besonders offen, fair und wertschätzend ausgetragen.21 Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, sind in der Regel überdurchschnittlich sozial kompetent.22 Die Fähigkeit meiner Regenbogenfamilie, die Covid-19-Krise zu bewältigen, ist also kein individuelles Verdienst. Sie ist die Folge der egalitäre(re)n Verteilung von Haus- und Sorgearbeit, die queere Familien generell auszeichnet. Wir queeren Eltern schaffen das, woran viele heterosexuelle Eltern scheitern. Wir übersetzen feministische Theorie in persönliche Praxis.

Auch viele Eltern in heterosexuellen Beziehungen, besonders Mütter, streben im 21. Jahrhundert nach gleichberechtigten Formen von Elternschaft. Manchen gelingt es sogar, eine egalitäre Arbeitsverteilung zu entwickeln. Vaterbilder sind in Bewegung; vielen Menschen gilt mittlerweile der sogenannte »neue Vater« als Ideal. Überregionale Tageszeitungen porträtieren Väter in Elternzeit, Elternzeitschriften betonen die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung. Selbst die Bundesregierung gibt Studien in Auftrag, die herausfinden sollen, was Väter zur stärkeren Beteiligung an der Erziehung ihrer Kinder motiviert.23

Dieses Buch ist, unter anderem, der Versuch, mir selbst die Fragen zu beantworten, die ich meinem eigenen Vater nicht mehr stellen kann. Der Mann, der mich erzogen hat, war ein »neuer Vater«, lange bevor es diesen Begriff gab. Als ich zwei Jahre alt war, hängte er seinen Job an den Nagel und wurde hauptberuflich Vater. Später, während meiner Kindergartenzeit, arbeitete er eine 20-Stunden-Woche als Sozialbetreuer in einer Unterkunft für Geflüchtete. In seinem Arbeitszeugnis steht: »Herr Bendiek verlässt uns auf eigenen Wunsch, da seine Tochter eingeschult wird.« In den 90er Jahren gab es in dem katholischen Dorf in Hessen, in dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe, keinerlei Nachmittagsbetreuung für Schulkinder. Wir alle gingen mittags nach Hause, wo wir von unseren Eltern erwartet wurden. Das heißt: Die anderen Kinder wurden von ihren Müttern dort erwartet24 – ich von meinem Vater.

Mein Vater ist der Mensch, der mir jahrelang Mittagessen gekocht hat, der mich vom Kindergarten abholte und mit dem Auto zum Sportverein fuhr, der auf Elternabende ging und Klassenarbeiten unterschrieb. Mein Vater wusch meine Kleidung und bügelte sie, zeigte mir, wie man Fahrräder repariert, sprach mit mir am Mittagstisch über die Lage der Welt. Von meinem Vater habe ich eine große Wertschätzung für öffentliche Bibliotheken, eine noch größere Antipathie gegen die katholische Kirche und ein Interesse für Musik sehr verschiedener Stilrichtungen übernommen.

Mein Vater ist neun Monate nach der Geburt meines Kindes überraschend gestorben. Ich kann ihn nicht mehr fragen, woher er seine Gelassenheit nahm, wie er es geschafft hat, sich von meinen kindlichen Wutanfällen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Er kann mir nicht mehr erzählen, wie er mich davon abgehalten hat, zu viele Süßigkeiten zu essen, welche Albträume ich hatte oder was in der dritten Klasse mein Lieblingsbuch war. Vor allem aber können wir nicht mehr darüber sprechen, wie es für ihn war, mit seiner Familie, und mit seiner Rolle darin, kulturelles Neuland zu betreten. Ich habe dazu so viele Fragen. Doch ich habe die Gelegenheit verpasst, sie ihm zu stellen.

Im Laufe der Recherche für dieses Buch habe ich unter anderem versucht zu verstehen, was cis Männer dazu bringt, ähnliche Entscheidungen zu treffen wie mein eigener Vater – und Alltagsverantwortung für die eigenen Kinder zu übernehmen. Sozialwissenschaftliche Studien über Hausmänner und außergewöhnlich aktive Väter sind unverzichtbar für eine feministische Analyse von Reproduktionsarbeit. Für mich sind sie, zusätzlich, eine Möglichkeit, mich meinem eigenen Vater nah zu fühlen. Ein Ersatz für die Gespräche, die wir nie geführt haben.

Wie schon meine Eltern betrete ich mit meiner Familie kulturelles Neuland. Anders als ich hat mein Kind keinen »neuen Vater«. Stattdessen hat sie zwei Mütter und zusätzlich ein drittes Elternteil, das auch ihr biologischer Erzeuger ist. Elias spielt im Alltag keine große Rolle, er lebt nicht in derselben Stadt wie wir, aber er verbringt etwa ein Wochenende im Monat mit Luna und fährt gelegentlich mit ihr in den Urlaub.

Unsere Konstellation ist nur eine von vielen unter dem Regenbogen. Manche queeren Familien bestehen aus lesbischen oder schwulen Paaren mit Kindern, manche aus queeren alleinerziehenden Eltern, manche aus Co-Parenting-Konstellationen. Manche werden als Regenbogenfamilie erst sichtbar, wenn sich ein Elternteil als trans outet. Manche sind als Regenbogenfamilie oft unsichtbar, weil die Transidentität eines Elternteils nicht »auffällt« und die Beziehung in der Öffentlichkeit dadurch als cisgeschlechtlich und heterosexuell durchgeht. Auch bisexuelle und pansexuelle Menschen werden oft fälschlicherweise für heterosexuell gehalten, wenn sie mal eine verschiedengeschlechtliche Beziehung führen. Viele Regenbogenfamilien sind Patchwork-Familien mit Kindern, die aus früheren cis-heterosexuellen Beziehungen stammen. Manche Kinder werden in queere Familien hineingeboren, manche werden hineinadoptiert, andere kommen als Pflegekinder zu ihren Eltern.

Verschiedene Menschen wählen verschiedene Begriffe für ihr Familienmodell. Viele der queeren Eltern, mit denen ich für dieses Buch gesprochen habe, würden sich am liebsten einfach nur »Familie« nennen. »Ich hab nie das Gefühl, dass ich unser Familienmodell erklären möchte«, sagt Mona (32), zusammen mit ihrer Partnerin Frauke (32) Mutter von Magda (4) und Helga (2). »Also tatsächlich sind wir für mich einfach eine Familie, und ich bin auch nie in der Situation, dass ich anderen erklärt hätte, warum wir zwei Frauen sind oder so …«

Andere legen Wert darauf, die spezifischen Besonderheiten ihrer Konstellation benennen zu können. »Ich würde schon sagen, dass wir eine Regenbogenfamilie sind«, erklärt Lara (41), die ihre Tochter Quinn (4) mit einem langjährigen Freund und WG-Mitbewohner zusammen bekommen hat. »Wobei, glaube ich, ich das auch stärker so sehe als Ruben, weil ich eben in der queeren Community zu Hause bin und Ruben nicht, Ruben ist hetero.« Neben dem Begriff »Regenbogenfamilie« nutzen Lara und Ruben auch die Worte »Co-Elternschaft« und »Wahlfamilie«, um ihre Konstellation zu beschreiben. Bruno (39) und Ronny (38) wiederum, die Eltern von Karla (10) und Rosa (7), nennen sich »queere Kleinfamilie mit erweitertem Netzwerk«.

In diesem Buch nutze ich die Bezeichnungen »Regenbogenfamilie« und »queere Familie« weitgehend synonym. »Regenbogenfamilie« ist der etabliertere Begriff,25 und auch der, den mein Kind lieber mag. Außerdem ist es einer der wenigen Begriffe, an denen es innerhalb der queeren Community – und auch unter meinen Gesprächspartner*innen – kaum Kritik gibt. »Ich habe kein geklärtes Verhältnis dazu, ob ich das auch als eine Selbstbezeichnung wählen würde«, sagt Selma (35), die gerade mit ihrer Partnerin und einem gemeinsamen Freund zusammen ihr erstes Kind plant. »Ich habe spontan keine Aversion dagegen. Aber ich habe es selber noch nicht verwendet.«

Im Laufe meiner Recherche sind mir im Wesentlichen drei verschiedene Erzählungen über Regenbogenfamilien begegnet. Die erste, die bis in die 2000er Jahre die dominante gesellschaftliche Auffassung in Deutschland prägte und heute noch immer von fast allen Rechtsextremen sowie von vielen Konservativen wiederholt wird, behauptet: »Queere Eltern schaden dem Wohlergehen ihrer Kinder.« (Warum das nicht stimmt, erkläre ich in Kapitel 2.1. Warum die Rechten es trotzdem ständig wiederholen, ist das Thema von Kapitel 2.2)

Die zweite Erzählung, die heute den medialen Mainstream dominiert, lautet: »Regenbogenfamilien sind ganz normal.« Besonders seit der Öffnung der Ehe »für alle« (sic!) hat dieses Narrativ beträchtlich an Sendezeit gewonnen. Die Süddeutsche Zeitung beispielsweise bebildert regelmäßig Artikel über Elternschaft mit Fotos von zwei Frauen oder Zwei-Mütter-Familien. Darüber freue ich mich jedes Mal – aber gleichzeitig spüre ich eine gewisse Irritation. Wir sind nämlich in vielerlei Hinsicht eben keine Familien »wie alle anderen« – und das liegt nicht nur an der fehlenden Anerkennung, die wir ständig erfahren. (Kämpfe um die rechtliche Anerkennung von Regenbogenfamilien stehen in Kapitel 2.3 im Mittelpunkt.) Die Erzählung über die vermeintliche »Normalität« von Zwei-Mütter-Familien orientiert sich immer an der Hetero-Kleinfamilie als unhinterfragter Norm. Diese gut gemeinten Geschichten sind also eine Form der Assimilation.26 Diese Erzählung macht es wie die Borg im Star-Trek-Universum und verleibt sich alles, was anders ist, einfach mit ein. Auf diese Weise werden Unterschiede zwischen Hetero-Kleinfamilien und Zwei-Mütter-Familien unsichtbar gemacht. Die Pluralisierung von Familienformen wird gefeiert, doch die Kritik an der Norm bleibt aus.27

Hier komme ich zur dritten Erzählung über Regenbogenfamilien: »Regenbogenfamilien machen es besser.« Das ist die Position, die ich selbst vertrete – und die, die ich am seltensten von anderen Menschen höre.28 Dabei ist es von allen drei Erzählungen diejenige, für die es mit Abstand die meisten sozialwissenschaftlichen Belege gibt. (Der deprimierende Status quo des Großteils der Hetero-Kleinfamilien steht in Kapitel 3 im Mittelpunkt. Was genau wir Regenbogenfamilien besser machen und wie uns das gelingt, analysiere ich in Kapitel 4.) Trotzdem vertreten selbstverständlich nicht alle Eltern in Regenbogenfamilien dieselbe Position wie ich. Tatsächlich sind die meisten queeren Eltern, mit denen ich während meiner Recherche gesprochen habe, in ihrer Selbsteinschätzung deutlich bescheidener als ich.

»Ich bin mir nicht sicher, ob ich gleichberechtigte Elternschaft wirklich mit Regenbogenfamilie verbinde«, sagt Josie (34). Sie und ihre Frau Paula (34), gemeinsam Mütter des einjährigen Theo, betonen im Interview, dass sie auch Hetero-Kleinfamilien kennen, bei denen die Verantwortung für Haushalt und Kindererziehung fair verteilt ist. »Ich verstehe nicht, warum manche Väter es dann nicht hinkriegen, irgendwie für ihr Kind und für ihre Frau da zu sein«, fährt Josie fort. »Von daher fällt es mir einfach schwer zu sagen, dass das unser Vorteil ist, weil das für mich die Grundlage von einer Beziehung und Familie ist. Also prinzipiell möchte ich einfach eine normale Familie sein.«

Anders als Josie bin ich überzeugt davon, dass die Mehrheitsgesellschaft von Regenbogenfamilien wahnsinnig viel lernen kann. Ich bin mir sicher, dass es Eltern und Kindern in dieser Gesellschaft viel besser ginge, wenn sich heterosexuelle Väter ein bisschen mehr an lesbischen Müttern orientieren würden. Meine diesbezügliche Großkotzigkeit ist empirisch fundiert. Damit Leser*innen sich von der Qualität dieses Fundaments selbst ein Bild machen können, hat dieses Buch sehr viele Endnoten.

Trotzdem ist dieses Buch kein Ratgeber, keine herzerwärmende »Women can have it all«-Geschichte, und auch kein Plädoyer für eine queere Version des »Girl Boss«-Feminismus. Dieses Buch soll nicht der Beleg dafür sein, dass Frauen1, Müttern, Queers im 21. Jahrhundert alle Türen offenstehen, solange wir uns nur genug anstrengen und uns perfekt organisieren. Ich persönlich zum Beispiel bin ein top organisierter Mensch, und ich habe mich in den letzten fünf Jahren mehr angestrengt, als ich es je für möglich gehalten hätte. Erst als ich völlig erschöpft war, konnte ich mich dazu durchringen, eine wirkliche Pause zu machen. Als mein Kind vier Jahre alt war, beantragte ich bei meiner Chefin elf Monate Elternzeit. Ich hatte genug Geld gespart und geerbt, um mit der ganzen Regenbogenkleinfamilie ein Jahr lang davon leben zu können. Ob ich die Kraft finden würde, während dieser Zeit dieses Buch zu schreiben, konnte ich am Anfang noch nicht abschätzen.

Ich hätte dieses Buch nie geschrieben, wenn meine Partnerin nicht bereit gewesen wäre, unser Kind viele Nachmittage und Wochenenden lang allein zu betreuen. Ich hätte dieses Buch nie geschrieben, wenn meine Mutter in ihrem Job nicht viel Geld erwirtschaftet hätte, oder wenn ich nicht durch den plötzlichen Tod meines Vaters einen Teil davon geerbt hätte. Wenn mein Vater sich nicht in den 90er Jahren in einem katholischen Dorf in Westdeutschland entschieden hätte, Hausmann zu werden, hätte meine Mutter nie Karriere machen und dieses Geld »verdienen« können. Ich hätte dieses Buch auch nie geschrieben, wenn ich nicht weiß wäre. Denn wenn ich als Woman of Color in Sachsen leben würde, ginge der Großteil meiner Energie dafür drauf, alltägliche rassistische Verletzungen zu bewältigen.

Wir leben in einer Welt, die grundlegend ungerecht strukturiert ist. Nicht alle, aber viele dieser ungerechten Strukturen haben mit dem Geschlechterverhältnis zu tun; viele auch mit Rassismus, Antisemitismus, Ableismus und vielen weiteren -ismen. Ich halte es für wichtig, diese ungerechten Verhältnisse besser zu verstehen, um sich anders dazu verhalten zu können. Es kann sehr hilfreich sein, ein feministisches Rhetoriktraining zu besuchen, um den nächsten sexistischen Spruch schlagfertiger zu kontern. Aber individuelle Selbstoptimierung kann nicht die einzige Antwort auf strukturelle Ungleichheiten sein. Wer behauptet, Frauen, Mütter und Queers müssten sich einfach irgendwie ändern – mehr lächeln, sich weniger häufig auf offener Straße küssen, bereitwilliger Überstunden machen – um besser durch diese Welt zu kommen, wälzt die Verantwortung für Ungerechtigkeit ab auf diejenigen, die darunter leiden.

Wenn ich an heterosexuelle Eltern appelliere, sich ein Beispiel an Regenbogenfamilien zu nehmen, ist mir klar, dass auch sie in derselben ungerechten Welt leben wie ich, und dass diese Welt auch ihre Handlungsspielräume begrenzt. Welche Freiräume Menschen haben, hängt eng damit zusammen, wo genau sie stehen innerhalb dieses Netzes aus -ismen, das unsere Welt durchzieht.

Nicht jede emanzipatorische Veränderung im Geschlechterverhältnis kommt direkt an im Leben aller Frauen, Mütter und Queers. Wer von uns »neue« Chancen nutzen kann und wer die Nebenwirkungen erträgt, ist immer auch eine Frage von Privilegien. Für viele Frauen, Mütter und Queers dieser Welt stehen andere Fragen im Vordergrund als die, wer die Spülmaschine ausräumt. Viele von ihnen haben keine Spülmaschine. Viele von ihnen arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen in Minen oder Bergwerken, um die Rohstoffe abzubauen, die in meiner Spülmaschine stecken. Ein Großteil der Reproduktionsarbeit für den Globalen Norden wird im Globalen Süden – oder durch Migrantinnen aus dem Globalen Süden – geleistet.29 Unter anderem, weil ich das unfair finde, widme ich mich der Verteilung von Sorgearbeit innerhalb von Gesellschaften und Familien des Globalen Nordens. Dieser Fokus ist sehr begrenzt, so wie auch meine Zeit, Kraft, mein Wissen und meine Empathie. Ich hoffe, dass meine Recherchen, Gedanken und Gefühle trotzdem diejenigen, die hier davon lesen können, unterhalten und inspirieren.

1 Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht: Mit »Frauen« (sowie auch mit »Müttern« und »Queers«) meine ich all die Personen, die sich selbst in dieser Identität verorten. Egal, ob sie trans oder cis sind, endo- oder intergeschlechtlich, und unabhängig davon, was in ihrem Pass steht. Sofern ich mich auf empirische Studien beziehe, die Geschlecht als binäre Variable behandeln, mache ich das an den entsprechenden Stellen deutlich.

KAPITEL 2 Ich bin kein besorgtes Elternteil

»Trotzdem wird man mir vorwerfen, ich hätte Nichtigkeiten aus unbeträchtlichen Schriften beigebracht, die keiner Widerlegung wert wären. Die Tatsache ist richtig, der Vorwurf unverdient. Es wäre mir recht gewesen, gewichtigere Gründe bekämpfen zu dürfen. Nichts hätte mirferner gelegen, als sie unterschlagen zu wollen. Ich habe keine solchenGründe gefunden, nie und nirgends.

Man nenne mir den Schriftsteller, das Buch, die Broschüre, das die Gegnerschaft mit Geist, Logik und Gerechtigkeit vertritt, und ich will es eifrig und vorurteilslos studieren.«

Hedwig Dohm, in: Die Antifeministen (1902)1

2.1 Wie gut es unseren Kindern geht

»Habt ihr keine Angst, dass euer Kind in der Schule gehänselt wird, weil es zwei Mütter hat und keinen richtigen Vater?« Diese Frage hörten Janne und ich häufig, wenn wir von unserer Familienplanung berichteten.

»Ich bin als Kind in den 90er Jahren in einem katholischen Dorf auch gehänselt worden, weil meine Mutter berufstätig war«, antwortete ich darauf. Und das stimmt.

»Ist deine Mutter tot?«, fragten mich die anderen Kinder, wenn mein Vater mich aus dem Kindergarten abholte. Die Mutter eines Freundes erklärte mir, meine Mutter sei »gefährlich vermännlicht«, weil sie in ihrem Job zu viel Zeit unter Männern verbringe. Die Mütter anderer Freund*innen bemitleideten mich als »vernachlässigtes Kind«, weil ich nachmittags keine Mutter zu Hause hatte. Dass ich einen Vater zu Hause hatte, interessierte keine*n. Als Kind fand ich die Fragen, das Mitleid und die Verachtung vor allem unlogisch. Die meisten anderen Kinder hatten Väter, die sich nie im Kindergarten oder der Schule blicken ließen – trotzdem fragte ich nie: »Ist dein Vater tot?« Wenn ein Vater tatsächlich tot war, wusste man das im Dorf.

Wie für die meisten Kinder war für mich damals meine Familie das Zentrum des Universums. Wie die meisten Kinder fand ich das normal, was ich tagtäglich erlebte. Doch weil meine Normalität aus einem Hausmann-Vater und einer 50-Stunden-pro-Woche-lohnarbeitenden Mutter bestand, fanden viele Menschen um mich herum diese Normalität komisch. Ich wunderte mich über ihre Verwunderung.

Damals wusste ich noch nicht, was ich heute weiß: Die Argumente gegen die Berufstätigkeit von Müttern und die Argumente gegen vaterlose Familien sind dieselben.2 In beiden Fällen schieben antifeministische Akteur*innen das Kindeswohl vor, um patriarchale Hierarchien zu verteidigen.

Trotzdem ist die Frage, wie es Kindern in Regenbogenfamilien geht, nicht irrelevant. Welche Chancen und welche Herausforderungen bringt es für unsere Kinder mit sich, in dieser statistisch seltenen, soziokulturell marginalisierten und politisch umkämpften Familienform aufzuwachsen?

Die politischen Kontroversen über die Elternrechte queerer Menschen haben dazu geführt, dass diese Frage in den letzten fünfzig Jahren umfassend erforscht worden ist. Ein Großteil dieser Forschung entspringt der Befürchtung, dass Eltern wie ich ihren Kindern schaden. Dementsprechend konzentrieren sich die meisten Wissenschaftler*innen darauf, vermutete Gefahren für Regenbogenkinder auf ihren Realitätsgehalt zu untersuchen. Lange wurden dabei jegliche Unterschiede zwischen Regenbogenkindern und anderen Kindern als gefährliche Normabweichung interpretiert. Die Idee, das Aufwachsen in Regenbogenfamilien könnte für Kinder auch Vorteile haben, ist dagegen noch relativ neu und wenig verbreitet.3

Das Kindeswohl als trojanisches Pferd

Eine der ersten Studien zu queerer Elternschaft, die ich finden konnte, stammt von der US-amerikanischen Ethnologin Ellen Lewin. Lewin begann im Jahr 1977 damit, den Alltag lesbischer Mütter zu erforschen. Sie ist eine der wenigen Wissenschaftler*innen des 20. Jahrhunderts, die ihre Berufung nicht in erster Linie darin sahen, Gefahren für Regenbogenkinder zu be- oder zu widerlegen. Über ihre Motivation schreibt sie:

»Wie viele, die an der Entwicklung neuer feministischer akademischer Spezialisierungen beteiligt waren, hatte ich das Gefühl, ich sollte Wissen generieren, das bei der Abschaffung von Sexismus und patriarchaler Herrschaft hilft; ich untersuchte jedes zukünftige Forschungsprojekt auf seine potenzielle Anwendbarkeit auf das, was als die zentralen Probleme für Frauen in dieser Welt erschien. […] Lesbische Mütter zu erforschen, schien alle Kriterien zu erfüllen, die ich hatte, um meine Forschung zu einem sinnvollen sozialen Beitrag zu machen.«4

Das zentrale Problem für lesbische Mütter in der Welt, in der Lewin lebte und forschte, waren Ex-Männer, Schwiegereltern und ein queerfeindlicher Staat, die alles daran setzten, ihnen das Sorgerecht für ihre Kinder wegzunehmen. Lewins Buch Lesbian Mothers, das sie 1993 veröffentlichte (nach vier Jahren Forschung und darauffolgenden zwölf Jahren voller Selbstzweifel, Umzüge und Gelegenheitsjobs), enthält ein ganzes Kapitel zum Thema Sorgerechtsverfahren. Weil die meisten Richter*innen eine lesbische Identität als unvereinbar mit der Rolle einer »guten Mutter« betrachteten, mussten lesbische (und auch einige heterosexuelle) Mütter entweder versuchen, ihre Heterosexualität vor Gericht zu beweisen – oder, was die erfolgversprechendere Strategie war, sie mussten dafür sorgen, dass ihre Heterosexualität gar nicht erst öffentlich in Frage gestellt wurde. Manche lesbischen Mütter versuchten, ihre lesbische Identität und/oder ihre Beziehungen vor ihrem Ex-Mann geheim zu halten. Manche waren damit erfolgreich. Die meisten jedoch lebten in dem dauerhaften Wissen, dass ihr Ex-Mann ihnen durch die Bekanntmachung ihrer sexuellen Orientierung jederzeit das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder wegnehmen könnte. Diese abhängige Position führte u. a. dazu, dass sie sich mit geringen Unterhaltszahlungen zufrieden gaben oder ganz darauf verzichteten, sich über das Ausbleiben verabredeter Unterhaltszahlungen nicht beschwerten oder ihrem Ex-Mann das gemeinsame Haus allein überließen. Tatsächlich vermuteten viele dieser Mütter, dass ihre Ex-Männer ihr Lesbischsein genau aus diesem Grund thematisierten – nicht aus Sorge um die Kinder, sondern weil es ein hervorragendes Druckmittel war, um ihre eigenen – in erster Linie finanziellen – Interessen durchzusetzen.5

Diese Geschichte ist keineswegs auf die USA beschränkt. In zahlreichen Ländern Mittel- und Westeuropas spielten sich zur selben Zeit dieselben Tragödien ab. In Großbritannien beispielsweise hatte im Jahr 1976 noch keine einzige offen lesbische Mutter in einem Gerichtsverfahren das Sorgerecht für ihre Kinder zugesprochen bekommen. Richter*innen urteilten unisono, das Aufwachsen in einer lesbischen Familie schade der kindlichen Entwicklung – obwohl es damals noch überhaupt keine wissenschaftliche Forschung zum Thema gab. Diese Forschungslücke motivierte die britische Entwicklungspsychologin Susan Golombok dazu, die tatsächliche Situation von Kindern in lesbischen Familien zu erforschen. Erfahren hatte sie von dem Problem durch einen Artikel in einer feministischen Zeitschrift. Als Golombok 1977 – im selben Jahr wie Ellen Lewin – mit der Datenerhebung begann, war sie noch Studentin und hatte große Schwierigkeiten, eine*n Professor*in zu finden, die*der bereit war, ihre Masterarbeit zum Thema »lesbische Mütter« zu betreuen.6 Mittlerweile ist Golombok emeritierte Professorin an der Universität Cambridge und gilt als eine der weltweit führenden Expert*innen für die Erforschung alternativer Familien.

Während Susan Golombok und Ellen Lewin sich auf die Suche nach lesbischen Müttern machten, wurde in der BRD das Ehe- und Familienrecht reformiert. Bis 1977 galt in Scheidungsverfahren ausnahmslos das »Schuldprinzip«. Ehepartner*innen, denen im Scheidungsverfahren die »Schuld für das Scheitern der Ehe« zugesprochen wurde – und das war bei lesbischen Müttern und schwulen Vätern in der Regel der Fall –, hatten damit automatisch sowohl das Sorgerecht für ihre Kinder als auch jegliche Unterhaltsansprüche gegenüber ihren Ex-Partner*innen verwirkt.7

Doch auch nach 1977 war die Diskriminierung queerer Eltern keineswegs vorbei. Ausschlaggebend für Sorgerechtsentscheidungen wurde jetzt das Kriterium des »Kindeswohls«. Immerhin – es sollte nun, anders als vorher, dasjenige Elternteil das Sorgerecht für die Kinder bekommen, das sich am besten um sie kümmern konnte. Das Problem: Das »Kindeswohl« ist ein sogenannter »unbestimmter Rechtsbegriff«. Es gibt also keine verbindliche, rechtssichere Auflistung darüber, was Kinder brauchen. Was einem konkreten Kind nutzt oder schadet, entscheidet letztlich das zuständige Gericht. In den 70er, 80er und 90er Jahren entschieden viele Richter*innen in der BRD: Ein queeres Elternteil kann für Kinder gar nicht gut sein. Zahlreiche Richter*innen gaben das Sorgerecht lieber einem gewalttätigen heterosexuellen Vater als einer nicht gewalttätigen lesbischen Mutter.8

Die Historikerin Kirsten Plötz hat die rechtlichen Folgen von Scheidungsverfahren für Mütter mit lesbischen Beziehungen in der BRD für den Zeitraum 1946 bis 2000 untersucht. Es war schwierig für sie, lesbische Mütter zu finden, die bereit waren, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Viele von ihnen hatten nach ihrem Coming-out das Sorgerecht für ihre Kinder verloren, mussten vor Gericht darum kämpfen oder lebten jahrzehntelang mit der Angst davor. Darüber zu sprechen, war auch dreißig, vierzig, fünfzig Jahre später noch extrem schmerzhaft. Eine, die sich trotzdem dazu bereit erklärte, war »Frau H«. Sie verlor 1993 in Trier vor Gericht das Sorgerecht für ihre beiden Kinder, weil sie nicht dazu bereit war, ihre lesbische Beziehung zu verheimlichen. Einige Jahre später beantragte ihr älterer Sohn, nun ein Jugendlicher, wieder zu seiner Mutter zurückzuziehen. Obwohl Mutter und Kind sich darin einig waren, entschied das Gericht auch 2001 wieder dagegen. Beide Kinder mussten weiterhin bei ihrem Vater leben.

»Das hat wehgetan«, sagte Frau H. »Ich habe es ruhen lassen wie in einem dunklen Gewölbekeller, der fest mit einer Holztür und Riegeln verschlossen ist. Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, es war eine Art Trauma-Erlebnis. Das war vollkommen überwältigend. Ich habe mich durch und durch ohnmächtig gefühlt. Hilflos ausgeliefert den Mächten der Justiz. Das hatte ich nicht erwartet.«9

Warum so viele heterosexuelle Väter ihre Ex-Partnerinnen und ihre Kinder diesem Trauma auslieferten, lässt sich nicht genau sagen. Trotz intensiver Recherche konnte Forscherin Plötz keinen finden, der bereit war, ihre Fragen zu beantworten.10 Auffällig ist jedoch, dass Eltern sich deutlich häufiger um das Sorgerecht für Söhne stritten als um das Sorgerecht für Töchter.

Die Gründe, die Richter*innen für ihre queerfeindlichen Entscheidungen anführen, ähneln sich. In dem einflussreichen Rechtskommentar Staudinger beispielsweise stand ab 1992: »Problematisch ist die Homosexualität eines Elternteils. Gegen seine Eignung wird vor allem angeführt: Das Kind könne seinerseits zur Homosexualität verleitet werden […]; seine moralische Entwicklung werde gefährdet; es werde Angriffen und Isolierung in der gesellschaftlichen Umwelt ausgesetzt sein.«11

Mit solchen Argumenten hat die Zivilkammer 83 des Landgerichts Westberlin im Jahr 1987 einem schwul lebenden Pflegevater die Pflegschaft für seinen sechs Monate alten Pflegesohn wieder entzogen. Das Gericht schrieb, diese Familienkonstellation würde »zwangsläufig die Integration [des Kindes] in die Gesellschaft gefährden«. Außerdem warf es dem Vater vor, »… daß er das Kind von Anfang an ohne rechtliche Grundlage für sich als eine Art Ersatz für die in der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft nicht möglichen Kinder vereinnahmt hat.«12 Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass er ein Kind, das weder biologisch noch rechtlich sein eigenes war, behandelt hat wie sein eigenes Kind, hat ihn für die Rolle des Vaters disqualifiziert. Weil er sich verhalten hat wie ein Vater, durfte er kein Vater sein. Dieser schwule Mann war von Beruf Erzieher. Sein Pflegesohn war HIV-positiv und hatte damals – vor der Entwicklung wirksamer antiretroviraler Medikamente – nur eine Lebenserwartung von wenigen Jahren.

Die HIV-Infektion ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb das Baby überhaupt in eine schwule Pflegefamilie vermittelt wurde. Weil es fast unmöglich war, Pflegeeltern für HIV-infizierte Kinder zu finden, gingen Jugendämter während der AIDS-Krise gezielt auf queere Personen zu – um ihnen die Kinder zu vermitteln, die sonst keine*r haben wollte.13

Die Lage lesbischer Mütter in der DDR unterschied sich von der Situation in der BRD. Die meisten lesbischen Mütter galten dort in ihrem Umfeld einfach als Alleinerziehende, und alleinerziehende Mütter waren in der DDR keine Seltenheit: 10% aller Mütter versorgten ihre Kinder komplett alleine, und in Ostberlin wurde fast jedes zweite Kind von einer unverheirateten Frau geboren. In ihrem 1991 erschienenen Buch Un-Sichtbare Frauen – Lesben und ihre Emanzipation in der DDR berichtet die Forscherin und Aktivistin Ursula Sillge, ihr sei kein einziger Fall aus der DDR bekannt, in dem eine Mutter auf Grund ihrer lesbischen Identität das Sorgerecht für ihre Kinder verloren habe.14 Dagegen ist dokumentiert, dass es eine Dresdner Lesbe Ende der 70er Jahre geschafft hat, als Alleinstehende ein Kind zu adoptieren.15 Die Historikerin Maria Bühner hat im Rahmen ihrer Promotion umfangreiche Forschungen über lesbisches Leben in der DDR angestellt. »Ich kenne keine Fälle von Sorgerechtsentzug«, sagt sie, »aber das heißt natürlich nicht, dass es sie nicht gab. Gerade bei den Aktivistinnen gab es viel Angst davor.« Mütter, die sich in der Lesbenbewegung der DDR engagierten, mussten wie alle politisch aktiven Menschen mit Repression durch die Stasi rechnen. Ihre Verantwortung für die eigenen Kinder machte sie, zumindest gefühlt, besonders verwundbar gegenüber der Staatsmacht.16 Außerdem erschwerten auch in der DDR heterosexistische Vorurteile – und in einigen Fällen sogar strafrechtliche Verfolgung – vielen Queers das Leben.17

In der BRD mussten queere Eltern nicht nur gegen gesellschaftliche Vorurteile kämpfen, sondern auch gegen eine queerfeindliche Justiz. Wenn sie nach der Scheidung einer heterosexuellen Ehe das Sorge- und/oder Umgangsrecht für ihre Kinder behalten wollten und ihre Ex-Partner*innen dagegen waren, war ihre einzige Chance, die eigene Queerness zu verheimlichen oder herunterzuspielen. Deutlich wird das u. a. in einem ganz besonders absurden Urteil aus dem Jahr 1993. Vor dem Oberlandesgericht Hamm stritten damals ein schwuler Vater und eine lesbische Mutter um das Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind. Das Gericht sprach das Kind der Mutter zu.18 Die Begründung: Anders als der schwule Vater könne die lesbische Mutter das Zusammenleben mit ihrer Partnerin dem Kind gegenüber als eine Art »Tantenverhältnis« darstellen. Das Kind würde so bei der Mutter nicht mit homosexueller Liebe konfrontiert. Klar, Lesben haben ja sowieso keinen richtigen Sex.

Ich habe das große Glück, dass es in meiner Herkunftsfamilie Menschen gibt, mit denen ich über solche Themen reden kann: meine lesbischen Tanten. Die beiden sind zusammen, seit ich denken kann. Früher arbeiteten beide als Lehrerinnen, mittlerweile sind sie über 70 Jahre alt und schon lange in Rente. Seit Jahrzehnten leben sie zusammen in ihrem Haus in einem hessischen Dorf. Eine von ihnen spielt regelmäßig Orgel in den (katholischen wie evangelischen) Kirchen der Region. Als die beiden erfuhren, dass Janne und ich ein Kind bekommen, waren sie vor Freude ganz aus dem Häuschen. Kurz darauf rief Tante Maria mich aufgeregt an: »Aber Lisa, wie macht ihr das mit dem Vater? Ihr müsst da ganz vorsichtig sein, damit er euch das Kind nicht wegnehmen kann!«

Ich erklärte ihr unsere rechtliche Konstruktion: Noch vor der Geburt würden Janne und ich heiraten. Damit hätten wir zwar nicht das gemeinsame Sorgerecht, aber immerhin beide Anspruch auf Elternzeit und Elterngeld. Gleichzeitig, noch während der Schwangerschaft, würde Elias bei einem Notar als »Samenspender« auftreten und sein Einverständnis in die »Stiefkind«adoption durch Janne beurkunden lassen. Wir würden dann so schnell wie möglich – nämlich acht Wochen nach der Geburt – die »Stiefkind«adoption beantragen. Ein bis zwei Jahre später hätten wir endlich gemeinsames Sorgerecht für unser ehelich geborenes Kind. Elias könnte sich, mit sehr viel Aufwand, maximal ein Umgangsrecht einklagen. Das wäre allerdings völlig überflüssig, denn den Umgang mit unserem Kind würden wir ihm ja sowieso ermöglichen.

Maria hörte sich meine Erklärungen an. Danach klang sie trotzdem noch skeptisch. »Also, wir haben Freundinnen von euren Plänen erzählt … und die meinten, das könnte wirklich schiefgehen.«

Nach diesem Telefonat schüttelte ich den Kopf über meine Tanten. Ich verstand nicht, wieso sie sich solche unbegründeten Sorgen machten. Janne und ich waren schließlich bestens informiert. Meine Tanten, so schien es mir, waren überhaupt nicht informiert, sondern einfach nur grundlos panisch.

Mittlerweile weiß ich: Für ihre Sorgen gab es sehr gute Gründe, und sie waren auch nicht schlecht informiert. Ihr Informationsstand war einfach schon zwanzig Jahre alt.

Die offensive Form rechtlicher Diskriminierung gegen queere Eltern, die ich hier skizziert habe, endete erst im Jahr 1999. Und zwar nicht deshalb, weil es eine politische Mehrheit dafür gab, Kinder bei ihren Eltern aufwachsen zu lassen, auch wenn diese Eltern lesbisch oder schwul waren. Sondern weil João Manuel Salgueiro da Silva Mouta, ein schwul lebender Vater aus Portugal, bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) klagte. Salgueiro da Silva Mouta war nach einer Scheidung das Sorgerecht für seine Tochter entzogen worden, weil er in einer schwulen Beziehung lebte. Das Gericht schrieb damals, das Kind solle nicht »im Schatten einer abnormalen Situation aufwachsen«.19 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hingegen gab Salgueiro da Silva Mouta Recht und stellte fest: Eltern dürfen bei Sorgerechtsentscheidungen nicht auf Grund ihrer Homosexualität benachteiligt werden.

Diese EGMR-Entscheidung war ein Meilenstein. Die Klage eines schwulen Vaters setzte das Diskriminierungsverbot durch, das auf parlamentarischem Wege nicht erreichbar gewesen war. Der Bundestag hatte noch 1989 einen entsprechenden Antrag der oppositionellen Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN sowie 1996 einen entsprechenden Antrag der oppositionellen Fraktion PDS abgelehnt. In beiden Fällen konterte die Bundesregierung, die Berücksichtigung der sexuellen Orientierung eines Elternteils sei eine »sachgerechte, weil konkret auf das Kindeswohl ausgerichtete Differenzierung«.20 Auch die EGMR-Entscheidung hat leider nicht das faktische Ende von queerfeindlicher Diskriminierung in Sorgerechtsverfahren mit sich gebracht. Mehrere trans Eltern haben, z. B. in Großbritannien und den USA, auch im 21. Jahrhundert noch das Sorge- und/oder Umgangsrecht für ihre Kinder verloren, weil die Gerichte der Ansicht waren, der (enge) Kontakt zu ihrem trans Elternteil schade der kindlichen Entwicklung.21

Bis mindestens 1999 also hatten queere Eltern viele gute Gründe, ihre Queerness zu verheimlichen, wenn sie das Sorgerecht für ihre Kinder behalten wollten. Knapp zwanzig Jahre später mussten Janne und ich dem Jugendamt versichern, dass wir unsere Queerness nicht verheimlichen, als wir gemeinsames Sorgerecht für unser Kind bekommen wollten.

Die Gespräche mit dem Leipziger Jugendamt, der Hausbesuch, die Gesundheitszeugnisse, das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis und die Gerichtsverhandlung waren Bestandteile des »Stiefkind«adoptionsverfahrens. Obwohl unser Kind in unsere Ehe geboren wurde, musste Janne Luna »stiefkind«adoptieren. Das Verfahren dauerte über ein Jahr, kostete uns mehrere hundert Euro und war vor allem für Janne sehr verletzend, obwohl alle Beteiligten uns freundlich behandelten. Großen Wert legte die Sozialarbeiterin darauf sicherzustellen, dass wir mit unserer Identität und unserer Familienkonstellation offen umgehen. Die Idee dahinter ist: Das Kind soll nicht die Last der Geheimhaltung tragen. Ich teile diese Logik; ich will wirklich nicht, dass mein Kind seine Familie verstecken muss. Gleichzeitig finde ich diesen Anspruch zynisch. Denn zwanzig Jahre vorher hatten viele queere Eltern nur die Wahl zwischen Geheimhaltung oder Sorgerechtsverlust. Noch heute können sich queere Menschen an vielen Orten der Welt nicht offen zeigen, ohne Abwertung oder sogar Gewalt zu erleben. Das gilt auch für große Teile des Bundeslands Sachsen.22

Die Frage »Wie geht es den Kindern?« ist wichtig. Wie es den Kindern geht, ist immer wichtig. Aber die meisten, die in der Vergangenheit öffentlich diese Frage gestellt haben, haben sich einen Scheiß für das Wohlergehen der Kinder interessiert. Stattdessen wollten sie ihre queerfeindliche Agenda verteidigen, ihre Ex-Partner*innen demütigen oder die Unterhaltszahlungen für ihre Kinder drücken. Wenn mich eine skeptische Stimme fragt: »Und, wie geht es eurem Kind?«, weiß ich, dass diese Frage ein Echo ist. Jedes Mal, wenn ich dieses Echo höre, spüre ich die Angst von Generationen queerer Eltern.

Der Stand der Wissenschaft

Ein Argument, das in den westdeutschen (genauso wie in britischen und US-amerikanischen) Sorgerechtsverfahren der 70er, 80er und 90er Jahre immer wieder auftaucht, ist die Angst vor der »Verqueerung« unserer Kinder. Jurist*innen schreiben über Homosexualität, als handele es sich um eine ansteckende Krankheit. So warnte der Rechtskommentar Staudinger bis 1998, ein Kind, das bei queeren Eltern aufwächst, könne »seinerseits zur Homosexualität verleitet werden«.23 Wenn ich solche Sätze lese, frage ich mich immer: Was genau ist an unserer Queerness so unwiderstehlich, dass alle, die damit in Kontakt kommen, ihr hoffnungslos verfallen?

Doch Angst ist eine mächtige Motivation. Also war die Überprüfung ihrer Basis jahrzehntelang ein wichtiges Forschungsanliegen. Unzählige Wissenschaftler*innen widmeten sich der politisch scheinbar zentralen Frage: Werden unsere Kinder alle queer? Oder, sozialwissenschaftlich formuliert: Gibt es einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der sexuellen Orientierung von Eltern und Kindern?

Über viele Ergebnisse besteht Konsens. Klar ist: Die meisten queeren Menschen haben heterosexuelle Eltern. Die meisten Kinder queerer Eltern werden heterosexuell. Es gibt zwischen Regenbogenkindern und anderen Kindern deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, und bestehende Unterschiede sind nur selten statistisch signifikant. Wir kennen unzählige Faktoren, die für die Entwicklung von Kindern viel bedeutsamer sind als die geschlechtliche und sexuelle Identität ihrer Eltern – z. B. der sozioökonomische Status, der Zugang zu formeller Bildung, die Qualität der innerfamiliären Beziehungen.

Trotzdem ist die Frage, in welcher Familienform ein Kind aufwächst, nicht komplett irrelevant.

Als Luna mit Elias ein paar Tage Urlaub auf einem Bauernhof machte, traf sie dort ein Kind namens Janne. »Du heißt genauso wie eine von meinen Mamas!«, rief Luna freudig aus. »Wie viele Mamas hast du denn?«, fragte die kleine Janne.

»Ich hab zwei Mamas.«

»Ich hätte auch gerne zwei Mamas«, sagte Janne, »dann würde ich doppelt so viele Geschenke kriegen.« Sie dachte kurz nach. Dann korrigierte sie sich: »Am liebsten hätte ich eigentlich hundert Mamas!«

Der sozialwissenschaftliche Forschungsstand gibt der kleinen Janne in ihrer Einschätzung recht. Durchschnittlich betrachtet sind Mütter dem Wohlergehen von Kindern zuträglicher als Väter, und zwei Mütter sind besser als eine. Konstellationen von mehr als zwei Müttern, geschweige denn hundert, sind meines Wissens bisher noch nie systematisch auf ihre Auswirkungen auf Kinder untersucht worden.

Die US-amerikanischen Soziolog*innen Judith Stacey und Timothy Biblarz haben eine große Anzahl empirischer Studien verglichen, um herauszufinden, welchen Einfluss das Geschlecht (weiblich oder männlich) und die sexuelle Orientierung (lesbischwul oder heterosexuell) von Eltern auf die Entwicklung ihrer Kinder hat.24