19,99 €

Mehr erfahren.

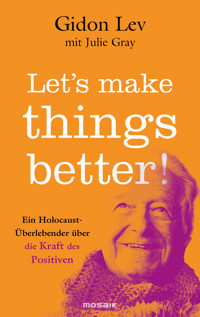

- Herausgeber: Mosaik

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die wahre Geschichte eines Zeitzeugen und warum er seinen Optimismus nie verloren hat!

Gidon Lev ist hoffnungsvoller Optimist. Das Leben hat ihn gelehrt, dass trotz Schmerz und Leid ein Leben voller Liebe möglich ist. Als Sechsjähriger wird er nach Theresienstadt deportiert, er verliert seine gesamte Familie, bis auf seine Mutter. Immer wieder stellt das Leben ihn auf die Probe, doch bis heute kämpft er für ein friedliches Zusammenleben und gegen das Vergessen, gegen das Leugnen des Holocausts. In Schulen, im täglichen Leben – und auf Instagram und TikTok. Dort erreicht er junge Menschen mit seiner Botschaft, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.

Nun beantwortet er Fragen seiner Follower, teilt seine Lebensgeschichte und seine tägliche Lebensrealität, berichtet, wie wir ein gutes Leben leben können und gibt uns Zuversicht in schweren Zeiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Gidon Lev ist hoffnungsvoller Optimist. Das Leben hat ihn gelehrt, dass trotz Schmerz und Leid ein Leben voller Liebe möglich ist. Als Sechsjähriger wird er nach Theresienstadt deportiert, er verliert seine gesamte Familie, bis auf seine Mutter. Immer wieder stellt das Leben ihn auf die Probe, doch bis heute kämpft er für ein friedliches Zusammenleben und gegen das Vergessen, gegen das Leugnen des Holocaust.

Autor

Gidon Lev wurde 1935 in der Tschechoslowakei geboren. Mit sechs Jahren kam er ins Konzentrationslager Theresienstadt, das er überlebt hat. Mit seiner Mutter, der einzigen weiteren Überlebenden seiner Familie, emigrierte er nach Brooklyn und später nach Toronto. 1959 zog er nach Israel, um sich ein neues, freies Leben aufzubauen. Gidon Lev war zwei Mal verheiratet, hat sechs Kinder, 15 Enkel und zwei Großenkelinnen. Mit seiner Lebensgefährtin Julie Gray lebt er in der Nähe von Tel Aviv.

Gidon Lev

mit Julie Gray

Let’s make

things

better!

Ein Holocaust-Überlebender über die Kraft des Positiven

Aus dem Englischen

von Dr. Ulrike Strerath-Bolz

Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Let’s make things better!« bei Hachette Go, an imprint of Hachette Books, New York.

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von den Autoren und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Deutsche Erstausgabe November 2024

Copyright © 2024 der Originalausgabe: Gidon Lev und Julie Gray

Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Antje Steinhäuser

Alle Fotos © Gidon Lev und Julie Gray

Umschlag: Sabine Kwauka nach einem Entwurf von Margo Togni

Umschlagmotiv: © Erez Kaganovich

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

GS ∙ CB

978-3-641-32225-0

www.mosaik-verlag.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gidons Lebensgeschichte ist lang und geht weiter, Kapitel für Kapitel, mit neuen Freuden, Herausforderungen, Einsichten und manchmal sehr traurigen Erlebnissen. Während wir an diesem Buch arbeiteten, tobte ein schrecklicher Krieg zwischen Israel und der Hamas. Ein Krieg, der viel zu viele Menschenleben gekostet hat und Familien, ja, ganze Gemeinschaften verwüstet hat – in Israel und in Palästina.

Wie so viele andere glauben auch wir seit jeher nicht nur an die Möglichkeit, sondern auch an die absolute Notwendigkeit einer friedlichen Koexistenz in diesem Land – und in jedem Land auf dieser Erde. In unserem Alltag haben Gidon und ich viele arabische Israelis, jüdische Israelis und Palästinenser erlebt: Menschen in jedem Alter und aus allen gesellschaftlichen Schichten, die unermüdlich daran arbeiten, Brücken des Verständnisses und des Miteinanders zu bauen, damit eine gemeinsame, bessere Zukunft für alle möglich wird. Besonders begeistert uns Standing Together, eine Bürgerbewegung von Juden und Palästinensern, die in Israel und Palästina leben und eine großartige Arbeit leisten, um eine gerechte Gesellschaft für alle hervorzubringen.

Gidon und ich möchten Sie gern dazu ermutigen, weiterzulesen und mehr über die Orte und Ereignisse zu erfahren, die in diesem Buch beschrieben sind. Lebenslanges Lernen bereichert unser Leben und sorgt dafür, dass wir besser informiert sind und mehr Empathie empfinden können. Wir beide freuen uns sehr, die reichen Lebensgeschichten von allen kennenzulernen, die mit uns auf dieser wunderbaren Erde leben. Und wir wissen, Ihnen wird es ebenso ergehen.

Gidon Lev und Julie Gray

August 2024

Inhalt

Einleitung

1 Als ich meine Geschichte zum ersten Mal erzählte

2 Auf der Suche nach Hoffnung in der Finsternis

3 Die Bruchstücke einsammeln

4 Die Vergangenheit hinter mir lassen

5 Der Sprung ins tiefe blaue Meer

6 Eine Stimme für die Hoffnung und ein Grund, sie nicht zu verlieren

7 Das Leben, das dir geschenkt wird

8 Zeugen der Geschichte

9 Aufstehen gegen Antisemitismus und Hass

10 Fake News sind nichts Neues

11 An mich selbst glauben

12 Leben mit Herz und Seele

13 Berge und Täler

14 Ja zur Hoffnung sagen

15 Wir können Dinge besser machen

Dank

Gidon in Tel Aviv

Einleitung

Gidon, der kleine Junge, der nie so ganz erwachsen wurde, hält ein Nickerchen. Er schläft in einer von der Sonne gebleichten Hütte in der Wüste Negev, wenige Kilometer von der Grenze nach Ägypten entfernt. Der staubige Wind pfeift in den Ritzen unserer Hütte und lässt die Palmblätter auf dem Dach rascheln. Gidon trägt das Hemd mit dem orange-blau-grünen Madraskaro, das er vor ein paar Tagen in einem Secondhandshop entdeckt hat. Außerdem brachte er Stühle für den Esstisch und eine Suppenkelle mit. In dieser Hütte hat auch schon Schimon Peres gewohnt – jedenfalls erzählt man uns das.

Morgen werden wir Gidons neunundachtzigsten Geburtstag feiern, und dieser Ausflug in die Wüste ist seine Geburtstagsüberraschung von mir. Anlässlich früherer Geburtstage waren wir auch schon beim Ziplining, sind mit einem Ballon gefahren und haben Indoor-Skydiving gemacht, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Bis jetzt hat Gidon keine Ahnung, was wir morgen anstellen werden, aber er spielt gerne mit.

Wie es meine Gewohnheit ist, beobachte ich Gidons Brust, während er schläft – die einzige Zeit, wo er mal still liegt. Bewegt sie sich auf und nieder? In letzter Zeit ist er viel langsamer geworden. Neun Jahrzehnte eines gut und wahrhaftig gelebten Lebens fordern ihren Preis.

Ich versuche, nicht zu oft über die Tatsache nachzudenken, dass Gidon mir nur noch für eine sehr kurze Zeit geliehen ist. Aber natürlich kann ich das nicht ignorieren. Ich gebe mir Mühe, mich auf ein Leben ohne Gidon vorzubereiten, doch ich bin nicht sicher, ob es eine weiche Landung geben wird, nachdem ich so lange in diesem wundervollen Orbit geschwebt bin. Gidon hat mich verändert, aber er hat mich noch nicht verlassen. Vielleicht verlässt er mich nie so ganz.

Am Vorabend seiner neunzigsten Runde um die Sonne frage ich mich zum millionsten Male: Was bewegt diesen Mann, was hält Gidon Lev so lebendig? Was hat ihn und mich, dieses höchst seltsame Paar, bis zu diesem Moment gebracht, den wir auf einer Ziegenfarm mitten in der Wüste verbringen? Wie bin ich hierhergekommen?

Plötzlich öffnet Gidon eines seiner blauen Augen und lächelt mich verschmitzt an. »Aha!« Er lacht, freut sich, dass er mich überrascht hat.

Im Herbst 2017 rief mich überraschend ein älterer Mann an und sagte, er brauche Hilfe beim Schreiben eines Buches. Er sei ein Überlebender des Holocaust, erklärte er, und wollte die Geschichten seines Lebens erzählen. Und ob ich ihm helfen könne. Hätte ich Lust, mich mit ihm auf eine Tasse Kaffee zu treffen? Ich sagte Ja.

Wie fast immer in den ganz gewöhnlichen und doch potenziell lebensverändernden Momenten unseres Daseins hatte ich keine Ahnung, was dieses eine Wort, dieses Ja, auslösen würde.

Von dieser Tasse Kaffee an hat Gidon Lev fröhlich damit weitergemacht, die Flugbahn meines Lebens umzuleiten.

Als ich Gidon kennenlernte, versuchte ich gerade ohne großen Erfolg, eine Art »Eat Pray Love« durchzuziehen, mich also an einem exotischen Ort neu zu »erfinden«. 2010 hatte ich meinen Bruder durch Selbstmord verloren, was mich vollkommen aus der Bahn geworfen hatte. Ich ertrank förmlich in meiner Trauer und fand, es wäre eine ziemlich gute Idee, von Los Angeles nach Israel zu ziehen. Ich sprach kein Wort Hebräisch. Nach allem, was ich durchgemacht hatte, stand auf meiner Stirn deutlich der Schriftzug »Traurige, ahnungslose amerikanische Lady«, aber na ja …

Es folgten ein paar heroische Jahre, in denen ich ehrenamtlich arbeitete, schrieb, neue Freunde fand und eine seltsame, sicher recht komische Mischung aus Englisch und Hebräisch sprach. Ich kam zurecht. Aber ich stellte auch fest, dass man vor der Trauer nicht davonlaufen kann. Ich wusste es noch nicht, aber ich brauchte einen Lebenspartner, einen Menschen, bei dem ich mich sicher genug fühlen konnte, um meine Trauer zu erforschen und vielleicht – ganz vielleicht – wieder ein Gefühl von Sinn und Hoffnung zu finden.

Bei unserer ersten Tasse Kaffee, der rasch eine zweite folgte, stellte Gidon Lev meine vorgefassten Meinungen über Holocaust-Überlebende – und ältere Menschen insgesamt – schnell auf den Kopf. Als Nächstes forderte er alles heraus, was ich bisher für höfliche Gesprächskonventionen gehalten hatte. Er war sehr neugierig. Er wollte alles über mich wissen: Warum ich in Israel war, was mit meinem Bruder passiert war, wie ich damit zurechtkam. Gidon erklärte mir, wie wichtig es ihm sei, dass Menschen sich ehrlich ausdrücken und zum Herzen der Dinge vordringen. Und auf irgendeine Weise fühlte ich mich in seiner schamlosen Direktheit sicher.

Sehr bald wurde mir klar, dass ich einen unverbesserlichen Geschichtenerzähler und menschlichen Dynamo getroffen hatte, der nichts so sehr liebte, wie ordentlich Unruhe zu stiften. Liebe Leserinnen und Leser, er hatte mich beim ersten Shalom.

Es dauerte nicht lange, bis wir begriffen, dass wir zusammengehörten. Wir teilten so ziemlich alles, von der Fünf-Sekunden-Regel für Lebensmittel, die auf den Boden fallen, bis zum Essen mit einer gemeinsamen Gabel und unserer Liebe zu Simon & Garfunkel – all das brachte uns sehr schnell zusammen. Ein paar Monate nach unserem Kennenlernen zogen wir zusammen, und dann schrieben wir zusammen das Buch The True Adventures of Gidon Lev: Rascal. Holocaust Survivor. Optimist. Ich war Gidons Freundin, seine Geliebte, seine Lektorin und Managerin. Und er war der Soßenkoch, mein Ad-Hoc-Therapeut und mein Fels in der Brandung.

Seit jenem ersten Ja und der schicksalhaften Tasse Kaffee vor vielen Jahren haben Gidon und ich die Welt bereist und viele ernste Würdenträger in europäischen Städten getroffen. Wir haben Kränze niedergelegt und uns auf Flughäfen verlaufen, und wir haben im Lebensmittelladen mitten in der Abteilung für Reis und Nudeln gestritten. Einmal sind wir beide gleichzeitig durch ein Viehgitter gefallen, als wir spätnachts auf dem Gelände einer Farm auf den Golanhöhen unterwegs waren. Fragen Sie nicht!

Ich habe gelernt, dass Gidon unberechenbar wie das Wetter ist. Ich halte mich einfach fest, als ginge es um mein Leben, und folge ihm, bitte hier und da um Entschuldigung und bezahle die vielen Strafzettel für falsches Parken.

Meine allerliebsten Momente mit Gidon, die ihn mir ganz besonders lieb machen, sind die kleinen Augenblicke, die wir nur für uns haben. So wie damals, als er in seinem verbeulten Suzuki Splash angerast kam, um mich abzuholen, hupend und fröhlich winkend. »Gidon, hast du Spaghetti zu Mittag gegessen?«, fragte ich, denn sein Mund war noch ein wenig mit den Resten von Tomatensoße verschmiert. »Jep«, sagte Gidon und trat aufs Gaspedal.

Oder damals, als ich still an meinem Computer arbeitete und plötzlich einen ohrenbetäubenden Krach aus dem Haus hörte. Gidon hatte beschlossen, die Badezimmertür auszuhängen, damit die neue Waschmaschine durch die Öffnung passte. Während ich dastand, die Verwüstung betrachtete und ihn ungläubig ansah, erklärte er mir, mit einer Brechstange auf dem Boden liegend, nein, man könne die Tür vermutlich nicht wieder einsetzen, aber keine Sorge, er werde stattdessen einen Duschvorhang anbringen.

Oder als er, meinem inzwischen nur noch schwächlichen Protest trotzend, einen mindestens eins fünfzig Meter langen, dicken Ast an die hintere Stoßstange unseres Autos band und ihn etwa eine Meile über eine staubige Piste zog, damit wir Holz für unser Lagerfeuer hätten. Der Ast schlug ein Loch in unsere Ölwanne, was wir aber erst am nächsten Tag feststellten, ungefähr gleichzeitig mit der Erkenntnis, dass wir unser Lager gleich neben einem beliebten Wanderweg aufgeschlagen hatten. Für die Wanderer, die an uns vorbeizogen, müssen wir absolut lächerlich ausgesehen haben, wie wir in unseren Campingpyjamas dahockten und die Ölpfütze unter unserem Auto beäugten.

Gidon Lev ist ein Kobold, ein Schlitzohr und, ja, manchmal auch eine geradezu königliche Nervensäge. Nein, Gidon, ein Duschvorhang ist kein guter Ersatz für eine Tür. Doch Gidons zügellose, ungefilterte und unverwüstliche Seele ist eben auch unwiderstehlich. Für mich und ganz sicher auch für viele andere.

Nicht selten wird Gidon auf der Straße erkannt, weil er im Fernsehen aufgetreten ist oder weil man ihn von seinen Social-Media-Beiträgen kennt. Er hat eine gewisse Wirkung auf Menschen. Erst kürzlich schlug sich eine Frau in einem Café in Krakau die Hand vor den Mund, als sie ihn sah. Die meisten Leute fragen, ob sie ein Selfie mit ihm machen dürfen. Manche umarmen ihn und weinen. Mit alldem kommt Gidon, der kleine Junge, der nie ganz erwachsen wurde, mühelos zurecht. Ich habe mich oft gefragt, wie ein Mann, dessen Kindheit auf eine so brutale Weise so vollkommen anders war als meine eigene, so kompromisslos fröhlich sein kann. Doch Leiden ist relativ, würde er wohl sagen. Einsamkeit kann eine schneidende Erfahrung sein, und man muss nicht in einem Konzentrationslager eingesperrt sein, um sie zu empfinden. Es gibt tausend und eine Variante von Leiden auf dieser Welt. Gidon hält sich nicht für einen Schiedsrichter oder ein herausragendes Beispiel des Schmerzes. Dafür ist er viel zu weise und demütig. Doch er versteht seinen Platz in der Geschichte und die Verantwortung, die damit einhergeht.

Ich habe mindestens zehntausend Stunden mit dem Versuch zugebracht, herauszufinden, was es ist, das Gidon so unermüdlich neugierig, verspielt, fröhlich und optimistisch macht. Mehr als sechzigtausend Stunden, um es genau zu sagen. Ich kann nur vermuten, dass Gidon irgendein magisches Vitamin G in seinen Adern hat. Und glauben Sie mir, wenn ich könnte, würde ich es in Flaschen abfüllen.

In meinem Versuch, herauszufinden, was Gidon zu Gidon macht, habe ich mit Dr. Oded Adomi Leshem gesprochen, Dozent für Politische Psychologie und Autor des Buches Hope Amidst Conflict. Er hat mir gesagt, die Wahrscheinlichkeit, sich zu hoffnungsvollen Menschen zu entwickeln, sei bei Menschen, die wie Gidon unvorstellbares Leid erlebt haben, sogar größer. Hoffnung, so Oded, ist so lebensnotwendig wie Nahrung und Wasser. In einem hell erleuchteten Raum bewirkt eine Kerze keinen großen Unterschied. Doch wenn der Raum dunkel ist, bedeutet diese Kerze alles.

Gidon hat seine Kindheit in der Dunkelheit verbracht. Hoffnung ist für ihn kein netter Spruch auf einer Kaffeetasse, einem T-Shirt oder einer Fußmatte. Hoffnung ist keine erstrebenswerte Ware. Für Gidon ist Hoffnung das Leben – sie ist nicht verhandelbar.

Und natürlich steht hinter Gidons bezauberndem, fröhlichem Benehmen ein komplexer Charakter. Seine begeisterungsfähige Art kann ihn gelegentlich etwas leichtsinnig machen, doch er ist auch ein Mann mit tiefer Weisheit und Geduld, mehr als er selbst weiß. Ein Mann mit tiefem Mitgefühl und Verständnis in seinen strahlend blauen Augen. Er ist ein Schlitzohr, ein Tscheche durch und durch, ein Mann, der umfassend liebt, dramatisch scheitert und nie, niemals aufgibt.

Wir beide wollten die Dinge besser machen, als wir an diesem Buch arbeiteten. Es war in jeder Hinsicht eine schwierige, fast lächerliche Zeit, um an einem Buch zu arbeiten, in dem es darum geht, die Hoffnung zu bewahren und niemals aufzugeben. Eine schreckliche Zeit, um über Antisemitismus und Fake News zu schreiben. Doch eigentlich war es auch genau die richtige Zeit. Denn Gidon denkt in diesem Buch nicht aus einer tröstlichen zeitlichen oder räumlichen Distanz darüber nach, die Hoffnung zu bewahren und Dinge besser zu machen. Er erlebt gerade in Echtzeit, wie dringend wir die Hoffnung brauchen.

1

Als ich meine Geschichte zum ersten Mal erzählte

Dieser Aufnäher mit dem Davidstern gehörte Gidons Mutter.

Karlovy Vary (Karlsbad) ist eine bescheidene kleine Stadt zwischen Hügeln, Wäldern und Flüssen. Die Luft ist frisch und kühl. Der Wind bringt den Duft des Waldes mit, von Nadelbäumen und gefallenem Laub. Der hübsche Fluss Teplá fließt durch die Mitte der Stadt, hier und da überquert von kleinen Brücken. Es gibt auch Thermalquellen hier, und seit langer Zeit kommen Menschen aus ganz Europa, um ihre Gesundheit und ihren Geist im heilsamen Wasser aufzufrischen.

An diesem wunderbaren Ort wurde ich im Jahr 1935 geboren. Damals gehörte Karlovy Vary noch zur Tschechoslowakei. Das Haus, in dem meine Familie lebte, steht natürlich schon längst nicht mehr.

Wenn ich heute Menschen meine Geschichte erzähle, spreche ich immer zuerst über Karlovy Vary, nicht weil ich dort geboren wurde, sondern weil ich an diesem schönen Ort meine Kindheit verbracht hätte und erwachsen geworden wäre, hätte es den Krieg nicht gegeben.

Nach meiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Theresienstadt brauchte ich mehr als vierzig Jahre, bis ich meine Geschichte erzählen konnte. Und als ich es endlich tat, geschah es im Beisein der unwahrscheinlichsten Gruppe von Menschen, die ich mir hätte vorstellen können: einer Gruppe von deutschen Schülerinnen und Schülern, deren Großeltern durchaus Nazis gewesen sein können.

Das fühlte sich natürlich sehr seltsam an. Zuerst war ich nervös, aber irgendwie war es gut für mich, endlich meine – zum Teil sehr schmerzhaften – Erinnerungen an meine Kindheit und meine Familie mit anderen Menschen zu teilen. Und für die Schülerinnen und Schüler war es wohl auch gut. Gemeinsam mussten wir uns der Geschichte stellen.

Diese jungen Leute aus Deutschland besuchten Israel im Zuge eines Partnerstadtprogramms. Es wird wohl so etwa im Jahr 1985 gewesen sein. Ich erinnere mich, dass einige Menschen bei uns diesen Besuch heftig ablehnten. Sie wollten keine Deutschen in unserer Stadt haben, weil ihnen die Nazis entsetzliches Leid zugefügt hatten. Doch die Stadtverwaltung von Nof HaGalil im Norden Israels, wo ich damals lebte, bestand auf ihrem Plan. Und ich war froh darüber, denn ich dachte, wir leben in einer neuen Zeit mit neuen Beziehungen, und wir müssen versuchen vorwärtszugehen.

Mit dem Besuchsprogramm bekam ich deshalb zu tun, weil ich zu dieser Zeit in unserer Stadthalle israelischen Volkstanz unterrichtete. Daher kannten mich die Leute aus der Stadtverwaltung und wussten auch, dass ich deutsch sprach, nicht perfekt, aber ausreichend. Und so baten sie mich, die deutschen Schülerinnen und Schüler bei ihren Besichtigungstouren zu begleiten und als Dolmetscher zu fungieren. Ich fand, das sei eine gute Idee, und sagte sofort zu. Das würde Spaß machen!

Die jungen Leute, ihr Schuldirektor und ich besuchten zusammen die schönsten Orte Galiläas. Wir fuhren ins Hula-Tal, ein großes Naturschutzgebiet, wo jedes Jahr Millionen von Zugvögeln landen, und auf die Golanhöhen. Wir zeigten ihnen auch den Jam Kinneret (See Genezareth) und nahmen sie mit zu Orten wie Tiberias, Kapernaum und dem Berg der Seligpreisungen. Ich bin sicher, es war eine einzigartige Erfahrung für sie. Mir gefiel diese Reise sehr, und es gefiel mir auch, sie kennenzulernen, während wir gemeinsam das Land bereisten, das ich liebe. Auf vielerlei Weise war es psychologisch gut für mich, mit Deutschen einer neuen Generation zu tun zu haben.

Ein paar Tage vor der geplanten Abreise fragte mich der Schuldirektor, der erfahren hatte, dass ich ein Holocaust-Überlebender bin, ob ich bereit sei, mit den Schülerinnen und Schülern über meine Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs zu sprechen. Die Vorstellung machte mich ein wenig nervös. Ich war mit den Jugendlichen durchs Land gereist und hatte sie ein bisschen kennengelernt, doch ich hatte noch nie vor einer Gruppe meine Geschichte erzählt. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlen würde. Doch dann dachte ich: Warum denn nicht? Auf geht’s, Gidon Lev!

Und so fing ich einfach vorn an und erzählte ihnen meine Geschichte.

Mein Vater, Arnošt Löw, wurde 1903 in Mošt unweit von Karlovy Vary geboren, in einer Region, die Böhmen genannt wurde. Gemeinsam mit seinem Vater (meinem Großvater Alfred) besaß er einen Schrottplatz, der sehr gut gedieh, weil zu dieser Zeit viele neue Fabriken eröffneten, pleitegingen und dann ihre Maschinen verkaufen mussten. Mein Vater lernte meine Mutter durch Vermittlung meines Großonkels Gustav kennen, der einen kleinen Elektroladen in Karlovy Vary führte. Dort war mein Vater Stammkunde.

Meine Mutter Doris wurde 1912 in Karlovy Vary geboren, doch der größte Teil ihrer Verwandtschaft lebte in Wien. Der Vater meiner Mutter, Fritz Samish, wohnte aber in Karlovy Vary, gemeinsam mit seiner zweiten Frau Elsa und ihrem gemeinsamen Sohn Carl Heinz, dem Halbbruder meiner Mutter.

Mein Großvater Fritz hatte im Ersten Weltkrieg in der Armee des Österreichisch-Ungarischen Kaiserreichs gekämpft. Er war sogar über ein Jahr Kriegsgefangener im Osten gewesen und hatte eine Tapferkeitsmedaille verliehen bekommen. Dieser Orden gab ihm ein Gefühl großer Sicherheit. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Deutschen irgendetwas gegen ihn haben könnten.

Vor dem Ersten Weltkrieg war mein Großvater Geschäftsführer einer Privatbank gewesen und hatte sich in die Tochter des Bankiers verliebt, meine Großmutter Liesel. Sie war eine reizende, lebhafte und kontaktfreudige Frau. Meine älteste Tochter Maya sieht ihr ein bisschen ähnlich. Liesels tschechischer Name war Eliška.

Tatsächlich trugen viele meiner Verwandten zwei verschiedene Namen, einen tschechischen und einen deutschen. Mein Großvater hieß auf Tschechisch Bedrich, auf Deutsch Friedrich oder kurz Fritz. Mein Vater hieß auf Tschechisch Arnošt und auf Deutsch Ernst. Und meine Urgroßmutter hieß Ružena und auf Deutsch Rosa, was in beiden Sprachen »Rose« bedeutet.

Da es in der Geschichte viele Auseinandersetzungen darüber gab, welcher Teil des ehemaligen Kaiserreichs Österreich-Ungarn zu wem gehörte, wurde ich in einer Region geboren, die die Tschechen Böhmen nannten, die Deutschen jedoch Sudetenland. Tatsächlich lebten in dieser Region sowohl Deutsche als auch Tschechen. Zwei Kulturen Seite an Seite.

Im Großen und Ganzen lebten diese beiden Gruppen friedlich nebeneinanderher, doch es gab immer eine unterschwellige Spannung, weil viele Deutsche fanden, dieser Teil der Tschechoslowakei müsse eigentlich ihnen gehören. Die deutsche Kultur dominierte, weil der Anteil der Deutschen erheblich höher war. In meiner Familie wurde meistens Deutsch gesprochen, obwohl wir auch Tschechisch sprechen konnten. Deutsch galt als die »höhere«, vornehmere Sprache. Tatsächlich besitze ich ein sehr altes jüdisches Gebetbuch, das einer meiner Urgroßmütter gehörte. Es wurde in Prag gedruckt, doch der Text ist deutsch. Eigentlich erstaunlich, dass es nicht auf Hebräisch oder Jiddisch oder eben Tschechisch geschrieben wurde, sondern auf Deutsch.

In meiner frühen Kindheit war mir nur vage bewusst, dass ich jüdisch war. Im Alter von drei Jahren wusste ich nicht so genau, was das bedeutete. Unsere Familie war im Wesentlichen säkular eingestellt. Wir feierten Chanukka und zündeten die Lichter an, hatten aber auch einen Weihnachtsbaum. Wir feierten Rosch Haschana, das jüdische Neujahrsfest, und das Versöhnungsfest Jom Kippur. Die meisten, wenn auch nicht alle Juden in der Tschechoslowakei, waren eher säkular eingestellt und in die Mehrheitsgesellschaft integriert.

Ich habe nur ein paar kurze Erinnerungen an mein Leben in Karlovy Vary vor dem Krieg, doch diese wenigen Bruchstücke sind mir lieb und teuer. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass der Schrottplatz meiner Familie von einem großen Deutschen Schäferhund bewacht wurde. Eines Tages kam ich ihm zu nahe. Meine Mutter warnte mich und nahm mich bei der Hand. Der Hund bellte und bellte und machte mir große Angst. Ich weiß auch noch, wie ich am Tisch saß und meine Mutter mir einen kleinen Eierbecher aus Porzellan brachte, der die Form eines Kaninchens hatte. Ich liebte das weichgekochte Ei ebenso sehr wie den Eierbecher, das Kaninchen sah ein bisschen aus wie ein Osterhase. Und ich erinnere mich an mein schönes rotes Dreirad mit den schwarzen Griffen am Lenker. Ich bekam es zum dritten Geburtstag geschenkt und fuhr ständig damit herum. Meine Mutter sagte zu mir: »Willst du damit auch noch ins Bett fahren?« Und ich dachte, schön wär’s!

Doch dann, im September 1938, veränderte sich alles. Adolf Hitler, der britische Premierminister Neville Chamberlain, der italienische Faschistenführer Benito Mussolini und der französische Ministerpräsident Édouard Daladier unterschrieben das sogenannte Münchner Abkommen. Hitler wollte das Sudetenland an sein Großdeutsches Reich anschließen. Und weil Hitler die Tschechoslowakei als Staat nicht anerkannte, waren bei diesem Treffen keine tschechischen Vertreter anwesend.

Meine Familie konnte nicht ahnen, dass dies der Anfang vom Ende war. Manchmal frage ich mich, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn es dieses Abkommen nicht gegeben hätte. Bis heute bin ich wütend und fühle mich verraten von der Welt, vor allem von Großbritannien und Frankreich, die dachten, wenn sie Hitler das Sudetenland gäben, würde ihn das besänftigen. Kurz nach Unterzeichnung des Abkommens marschierte die deutsche Armee, die sogenannte Wehrmacht, in die Tschechoslowakei ein, ohne einen Schuss abzufeuern, denn die tschechische Armee war durch das Abkommen zum Niederlegen ihrer Waffen verpflichtet worden.

Chamberlain, der die Schrecken des Ersten Weltkriegs erlebt hatte, wollte um jeden Preis einen weiteren Krieg verhindern. Doch dazu musste er Augen, Ohren und Gehirn verschließen, denn eigentlich wusste jeder, dass die deutsche Rüstungsindustrie doppelt und dreifach so viele Waffen und Munition herstellte wie zuvor, und dies sicher nicht zum Zweck der Verteidigung, denn Deutschland wurde ja von keiner Seite bedroht, nicht mal von den Russen.

Unmittelbar nach dem Münchner Abkommen begannen die Angriffe auf die Juden im Sudetenland. Sie wurden aus allen Verwaltungsstellen entlassen. Lehrer, Ärzte und Anwälte verloren ihre Anstellung. Es gab Plünderungen und Pogrome. Die Synagoge in Karlovy Vary wurde niedergebrannt. Tatsächlich sorgten die Deutschen Ende 1938 dafür, dass ein normales Leben für Juden im Sudetenland nicht mehr möglich war. Kein Jude konnte sich sicher fühlen. Man nahm ihnen das Recht zu arbeiten, zu verkaufen, zu kaufen oder Tauschhandel zu betreiben. Kurz gesagt: Man nahm ihnen alle ihre Rechte und ihre Zukunft. Es gab nur noch Unsicherheit, Angst und Gewalt.

Da ich zu diesem Zeitpunkt erst drei Jahre alt war, verstand ich natürlich überhaupt nicht, was passierte. Das Kindermädchen, das mich betreut hatte, weigerte sich, für meine Familie zu arbeiten, weil wir Juden waren. Vielleicht hatte sie auch einfach Angst, das werde ich wohl nie erfahren. Auf jeden Fall verschwand sie auf Nimmerwiedersehen.

Meine Familie und viele andere beschlossen, nach Prag zu fliehen, weil sie dachten, dort wären sie in Sicherheit. Schließlich war Prag die Hauptstadt der immer noch demokratischen Tschechoslowakei. Doch das war dummes Wunschdenken. Etwa zweitausend Jüdinnen und Juden verließen zu dieser Zeit Karlovy Vary, darunter auch meine Familie. Nach dem Krieg kamen nur etwa fünfundzwanzig von uns zurück.

Wir verließen die Stadt mitten in der Nacht: ich, meine Eltern, meine Großmutter Theresie und Großvater Alfred. Es gab einen Nachtzug von Karlovy Vary nach Prag, das etwa anderthalb Stunden entfernt lag. Ich erinnere mich, dass es eine kühle Nacht war. Wir nahmen alles mit, was wir tragen konnten: Koffer, zusammengerolltes Bettzeug, Rucksäcke. Natürlich musste auch mein geliebtes rotes Dreirad mit. Doch als wir in den Zug einstiegen, sagten meine Eltern ganz plötzlich (jedenfalls kam es mir so vor), ich könne das Dreirad nicht mitnehmen, weil wir zu viel Gepäck hätten und es nicht mehr hineinpasste. Ich war vollkommen verzweifelt über diese Ankündigung.

Mein Großvater Alfred versuchte, meine Eltern zu überreden, dass ich es doch mitnehmen könne, und bot sogar an, es selbst zu tragen. Doch meine Eltern erlaubten es nicht. Bis heute spüre ich die Verzweiflung, die mich überkam. Ich weinte, ich flehte, ich schmeichelte, doch die Antwort lautete Nein, und dabei blieb es. Mein rotes Dreirad blieb auf dem Bahnsteig stehen. Ich kann nur hoffen, dass es jemand fand und es genauso sehr liebte wie ich. Meine Eltern versprachen mir, sie würden mir in Prag ein neues Dreirad kaufen. Ahnten sie da schon, dass das nie geschehen würde?

Auf mancherlei Weise markierte dieser Moment den Anfang vom Ende meiner Kindheit. Das war mir damals natürlich nicht klar, ich verstand auch gar nicht, warum wir nach Prag umziehen mussten und nicht weiterhin in Karlovy Vary leben konnten.

Prag war mir total unvertraut. Verglichen mit der Stadt, aus der ich kam, war es riesig. Es fühlte sich fremd und abweisend an, und ich war sehr wütend und traurig. Wir bezogen eine kleine Wohnung mit Küche, Wohnzimmer und drei Schlafzimmern. Unsere Möbel hatten wir nicht, weil der Spediteur, den meine Eltern im Voraus bezahlt hatten, nie auftauchte.

So saßen wir also zu fünft in dieser kleinen Wohnung im dritten Stock des Hauses Italska ulice Nummer 7, nicht weit vom Václavské Náměstí (Wenzelsplatz), einem der Hauptplätze der Stadt, einem wunderbaren Platz nahe der Stadtmitte. Meine Großmutter Theresie war zu dieser Zeit sehr krank. Sie lag immer im Bett und musste versorgt werden. Sie bekam ein eigenes Zimmer, sodass wir Übrigen, also meine Eltern, mein Großvater und ich, uns irgendwie auf die restlichen zwei Zimmer aufteilen mussten.

Ich war noch zu klein, um das alles zu verstehen, doch ich erinnere mich an die Spannungen, die in der Wohnung herrschten. Heute verstehe ich, dass meine Eltern unter der ständigen Sorge litten. Sie müssen verstört und voller Angst gewesen sein. Heute, als Erwachsener, der selbst für eine Familie gesorgt hat, kann ich mir kaum vorstellen, unter welchem Druck sie standen.

Jahre später kehrte ich in diese Wohnung zurück. Mein Sohn Asher begleitete mich, ebenso wie Julie. Ich wollte die Wohnung gern wiedersehen. Asher klopfte an die Tür, und eine sehr nette Frau begrüßte uns. Sie ließ uns nicht hinein, war aber durchaus freundlich. Wir haben nur ein paar Minuten miteinander gesprochen. Ich hätte gern einen Blick hineingeworfen, aber es muss schon ein seltsames Gefühl sein, denke ich, wenn Jahre nach dem Krieg Leute an deiner Tür stehen und du nicht weißt, was sie wollen und was du zu ihnen sagen sollst.

Demnächst sollen Stolpersteine in den Bürgersteig vor dem Haus Nummer 7 eingelassen werden, einer für meinen Vater und einer für meinen Großvater. Wenn Sie jemals nach Prag kommen, werden Sie sie hoffentlich sehen.

Diese Stolpersteine markieren Orte, wo jüdische Menschen lebten, bevor sie in alle möglichen Konzentrationslager deportiert wurden. In den Lagern wurden sie ermordet, sei es in den Gaskammern, von Erschießungskommandos oder durch Hunger und Zwangsarbeit. Überall in Europa kann man diese Stolpersteine finden, und ich finde, das ist eine ebenso traurige wie wunderbare Sache. Traurig, weil es so viele sind, aber wunderbar, weil es an den Orten, wo diese Menschen lebten, ein Zeichen gibt. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, in dem von Plänen die Rede war, solche Zeichen auch an anderen Orten anzubringen, zum Beispiel in Amerika, um zu zeigen, wo sich Sklavenmärkte oder andere schreckliche Orte befanden. Ich bin damit wirklich sehr einverstanden.

An unsere Zeit in Prag habe ich einige Erinnerungen. Eines Tages kam ich von einem Spaziergang mit meinem Opa zurück und sah meinen Vater vor dem Haus auf dem Bürgersteig stehen. Eine Frau schrie wütend auf ihn ein. Offenbar war ein Kissen aus unserem Fenster gefallen und hatte sie fast getroffen. Mein Vater entschuldigte sich eifrig und versuchte, die Frau zu beruhigen. Ich verstand nicht, was los war. Mein Vater ging wieder hinauf und umklammerte das Kissen mit beiden Händen. Er war sehr wütend auf meine Mutter, mehr als ich es je erlebt hatte. Es war wohl so, dass meine Mutter das Bettzeug auf dem Fensterbrett ausgelüftet hatte, wie sie es immer tat. Und ein Kissen war vom Wind hinuntergeweht worden. So etwas kann passieren. Nur wusste meine Mutter nicht, dass mein Vater und mein Großvater jede Menge Geld in diesem Kissen aufbewahrt hatten. Sie brauchten so viel Bargeld, weil die Nazis alle Bankkonten konfisziert und das Geld nach Deutschland transferiert hatten. Von da an war meine Mutter immer sehr vorsichtig mit unserem Bettzeug, und dieses spezielle Kissen wurde nie mehr auf die Fensterbank gelegt.

Wegen der Beschränkungen, die auch in Prag für Juden galten, konnten mein Vater und mein Großvater nicht arbeiten. Es war also sehr schwierig, Geld zu verdienen, um Essen zu kaufen, die Miete zu bezahlen und für Strom und Wasser zu sorgen. In dieser bedrängten Lage beschlossen meine Eltern, dass meine Mutter wieder als Putzmacherin tätig sein sollte, wie sie es gelernt hatte. Sie stellte einen Tisch mit einer Nähmaschine und ein paar Regale auf und erschuf wunderbare Hüte für wohlhabende tschechische Damen. Sie brachte mir auch das Nähen bei, und ich erinnere mich, wie ich neben ihr auf einem kleinen Hocker saß und Kleider für meine Puppe nähte.

Natürlich kochte meine Mutter in dieser Wohnung auch für uns alle. Eine lustige Geschichte, die man mir erzählt hat, betrifft die Tatsache, dass meine Mutter nach ihrer Heirat erst einmal kochen lernen musste. Das hatte sie nämlich vorher nie getan. Mein Vater ging immer zu seiner Mutter Theresie, die eine großartige Köchin war, weil er das Essen meiner Mutter nicht mochte. Sie konnte einfach nicht kochen. Irgendwann sagte meine Oma dann zu meinem Vater: »Jetzt reicht es mir. Deine Frau muss kochen lernen, damit du bei ihr isst.«

Das letzte Familienfoto von meinen Eltern und mir muss aufgenommen worden sein, kurz bevor die schrecklichen Einschränkungen für Juden begannen. Man sieht darauf meine Mutter, meinen Vater und mich, wie wir in der Vltava (Moldau) schwimmen, einem Fluss, der durch Prag fließt. Mein Vater trägt auf dem Foto einen dieser lustigen altmodischen Badeanzüge mit einem Träger über einer Schulter. Ich steige gerade aus dem Wasser, meine Mutter hilft mir. Ich bin froh, dieses Foto zu besitzen, denn ich erinnere mich ansonsten überhaupt nicht an diesen sorgenfreien Tag.

Der wahre Albtraum für die Juden in Prag und überall im Land begann im März 1939. Die Wehrmacht besetzte in Missachtung des Münchner Abkommens das ganze Land und marschierte direkt auf den Hauptstraßen auf Prag zu. Hitler selbst kam zur Burg Hradčany (Hradschin), wo sich bis heute der Regierungssitz befindet, und ließ sich fotografieren. Er erklärte, der tschechische Teil der Tschechoslowakei gehöre nun zum Protektorat Böhmen und Mähren und sei ein Teil des Großdeutschen Reichs. Die Slowakische Republik hatte sich abgespalten und sich zwei Tage zuvor mit dem faschistischen Deutschland verbündet. Sofort fingen die Deutschen an, die Juden in Prag und überall im Land zu isolieren, von der restlichen Bevölkerung zu trennen, zu ächten und zu demütigen.

Natürlich verstand ich damals nicht, was passierte, doch ich habe später einiges über die Restriktionen erfahren, die systematisch, eine nach der anderen, den Juden in Prag und im ganzen Land auferlegt wurden. Juden mussten im Restaurant getrennt von den übrigen Gästen sitzen. Später wurde ihnen der Restaurantbesuch vollständig verboten. Juden durften nach zwanzig Uhr das Haus nicht mehr verlassen. Juden durften keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, ausgenommen bestimmte Straßenbahnen, und dort nur im hinteren Teil und nur, wenn es genug Platz gab. Juden durften keine Fotoapparate, Schreibmaschinen, Radios, Telefone und Fahrräder mehr besitzen.

Auch der Besitz von Musikinstrumenten wurde den Juden verboten. Mein Großvater Fritz, der in einem anderen Stadtteil von Prag lebte, musste seine Bratsche abgeben, die er sehr liebte. Ich habe die Quittung noch, er hat sie wohl nach Theresienstadt mitgenommen und meiner Mutter gegeben, damit sie die Bratsche irgendwann abholen könnte. Doch dazu kam es natürlich nie. Die Quittung war reiner Betrug, niemand hatte die Absicht, die konfiszierten Gegenstände zurückzugeben.

Und so wurde es mit der Zeit immer schlimmer. Selbst ich als kleines Kind fühlte mich unwohl und hatte Angst. Ich glaube, Kinder spüren so etwas.

Mein Großvater Alfred ging mit mir oft in einen kleinen Park gleich um die Ecke. Ich ging sehr gern in den Park, und in diesen ganz besonders, weil es dort Schaukeln gab. Eine hatte die Form eines Kanus. Ich muss wohl ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein, jedenfalls rannte ich immer zu dieser Schaukel und kletterte hinein, und mein Großvater schubste mich an. In diesem Moment war ich wie im siebten Himmel!

Dann, eines Tages, gingen wir dorthin, und mein Opa, der vielleicht drei Meter hinter mir war, rief »Nein, nein, nein! Du kannst nicht auf die Schaukel!« Er nahm mich in die Arme und zog mich heraus, wobei er immer weiter »Nein, nein, nein!« rief. Ich verstand überhaupt nichts. War ich ungezogen gewesen? Warum bestrafte er mich? Ich war ganz verschreckt und aufgeregt, und ich weiß noch, dass ich mit meinen kleinen Fäusten auf ihn einschlug. Doch er hielt mich einfach mit seinen starken Armen fest und sagte zu mir: »Siehst du das Schild da? Siehst du das? Weißt du, was da steht?« Ich war fünf Jahre alt, ich konnte noch nicht lesen, also las er es mir vor. Juden verboten.