Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

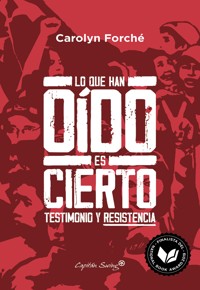

Esta es la historia del acto radical de empatía de una mujer y su trascendental encuentro con un hombre enigmático que cambiará el curso de su vida. Carolyn Forché, una de las poetas más aclamadas de su generación, tenía veintisiete años cuando el misterioso desconocido apareció en su puerta. Pariente de un amigo, era un encantador erudito con una mente aparentemente tan desordenada como brillante. Había escuchado rumores sobre quién podría ser: un lobo solitario, un comunista, un agente de la CIA, un revolucionario… Pero nadie parecía saberlo con certeza. Él la invitó a visitar y conocer su país, El Salvador, y ella, por razones que no comprendía completamente, aceptó. Juntos se reunieron con militares de alto rango, agricultores empobrecidos y clérigos que intentaban desesperadamente ayudar a los pobres y mantener la paz. Mientras sacerdotes y campesinos eran asesinados y las marchas de protesta atacadas, él estaba decidido a salvar su país y Forché se vio envuelta en su empresa. Así comenzó un viaje hacia la conciencia social en un momento peligroso.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«La esperanza también nos alimenta.

No la esperanza del tonto.

La otra. La esperanza de uno,

cuando se está claro.»

MANLIO ARGUETA

«Porque la gente más extraña del mundo

es la que reconocemos con el alma,

haciendo abstracción de nuestros sentidos:

esa gente es totalmente indispensable

para nuestro viaje.»

JAMES BALDWIN

«No te conoce nadie. No.

Pero yo te canto.»

FEDERICO GARCÍA LORCA

Es casi el final. Caminamos bajo el calor agobiante por un campo de sorgo, mientras las cigarras zumban bajo el cielo vacío. Un hombre destapa una cantimplora con agua, otro se apoya en una pala. También hay una mujer, que lleva un delantal encima de los pantalones. Luz intensa y el ruido sordo de la inflorescencia del sorgo. Tomo un manojo de semillas. Uno de los hombres lleva aparte a Leonel y le dice algo: secreto, como todo lo demás. Subimos al todoterreno y vamos sin explicación a otro sitio, no lejos de ese campo. Los campesinos de la zona caminarían midiendo la distancia, no en kilómetros, sino en horas.

—¿Qué buscamos? —pregunto y, como siempre, él no me contesta, solo suelta una palabrota entre el humo brumoso que flota encima de la parcela donde ha estado creciendo el maíz. Hacemos un alto cerca de un caserío de champas:[1] chozas construidas con barro y zarzo. Una de ellas se ha derrumbado y le sale humo.

—Esperá acá —me dice, pero no lo hago. He dejado de esperar a que vuelva hace meses, pero no parece perder la costumbre de indicármelo. El humo se levanta como una nube costera sobre los campos de rastrojo ennegrecido. Seguimos caminado, y cuando él se detiene, me detengo, y cuando continúa, continúo. Da una palmada en el aire para decir «despacio» o «silencio». Avanzo despacio y en silencio. Cuando llegamos a las champas,* las hallamos vacías. No hay nadie en casa. En el suelo vemos una palangana de plástico invertida, de las que se usan para preparar las gachas de las tortillas. Dentro hay una camiseta de niño. Detrás de las champas* parece que han cogido varias gallinas por las patas y las han golpeado contra una piedra. Están tiradas en el suelo; una de ellas sigue abriendo y cerrando el pico.

Al cabo de unos cien metros empezamos a oír el zumbido de las moscas, los siseos y eructos de los zopilotes, un aleteo como un aplauso cuando los pájaros, que se han dado una panzada, intentan levantar vuelo en medio de los tallos del maíz. Una camioneta nos sigue a cierta distancia, con tres campesinos de pie en la caja. Nos gritan o llaman al conductor del jeep, pero no entiendo qué dicen.

No sé qué esperaba ver, pero no el torso hinchado de un hombre con un solo brazo pegado al cuerpo y un charco de brea encima de la entrepierna. No esperaba que su cabeza fuese a estar un poco alejada, sin ojos ni labios. El tufo del aire es familiar: un olor a podrido, dulzón y nauseabundo. Muerte humana. Me inclino cuando veo la cabeza, pero oigo que Leonel me increpa:

—No la toqués. Que lo hagan los otros.

Al principio, pensé que iban a buscar las partes del hombre y poner los restos en la camioneta, pero se limitan a reunir los brazos, las manos y las piernas con los pies fusionados y los acercan al torso tendido en el suelo. Colocan la cabeza sobre el cuello, donde estuvo en su momento, y luego los tres hombres se quitan el sombrero y se quedan de pie en torno al hombre reconstituido. Guardan la postura y uno de ellos se santigua. Las partes no se tocan por completo; hay tierra en medio, sobre todo entre la cabeza y el resto. Sin ojos, labios ni lengua. Cerca, los pájaros quieren que nos marchemos y los dejemos comer. El aire zumba, caminamos. ¿Por qué nadie hace nada? Creo que lo pregunté.

Ese día aprendí que una cabeza humana pesa unos dos kilos y medio.

[1]En español en el original, como todas las palabras y frases en itálica que en adelante se indican con un asterisco. (Todas las notas son del traductor).

Con los años me he preguntado qué habría pasado si aquella mañana no hubiera abierto la puerta, si hubiera seguido oculta hasta que el hombre se marchase. Conociéndolo como llegué a hacerlo, creo que habría intuido mi presencia y no habría parado de tocar el timbre. Aquel día yo estaba escribiendo a máquina, una pesada IBM Selectric que, según se quejó más tarde un amigo, sonaba como una ametralladora. Había pilas de papeles por todos lados: informes de derechos humanos, ensayos y poemas de alumnos, manuscritos sin terminar, cartas sin responder. Una brisa marina se colaba entre las cortinas, levantaba algunos de los papeles en el aire y los echaba al suelo. Los jilgueros cantaban encima de su jaula de bambú, cuya puerta dejaba abierta, permitiéndoles revolotear por la casa y posarse en las lámparas del techo y las puertas abiertas. Por entonces, escribía a máquina más aprisa de lo que pensaba; mi padre se había encargado de ello cuando le dije que quería ser poeta. Convenía saber algo útil, dijo. ¿Útil para quién?, pensé. La máquina estaba en la mesa de la cocina y casi todos los días trabajaba allí, oyendo apenas el océano, con el aire perfumado por los campos de las granjas florales de la zona. Como era casi mediodía, los cosechadores de Encinitas ya habían parado para almorzar, pues habían empezado a trabajar al alba. Puede que al principio no notara el sonido de la furgoneta detenida en la entrada de coches, pero el motor quedó en punto muerto, así que no iba a marcharse enseguida. Después se apagó y se abrieron las puertas.

En general, no contestaba cuando estaba sola. Mi madre les había inculcado bien esa costumbre a sus siete hijos. No podía vigilarnos a todos al mismo tiempo, decía, así que había que respetar las normas. Una de ellas era no abrir la puerta a desconocidos.

Mi coinquilina y yo nos habíamos mudado a aquella casa aprisa, después de que un hombre nos mandara desde otro pueblo un sobre con fotografías obscenas y una nota diciendo que vendría «a visitarnos» y que «no informásemos a la policía». La policía dijo que no se podía hacer nada hasta que «realmente pasara algo» y que quizá nos convenía mudarnos a otra parte. Así que ahí estábamos, en una nueva casa de alquiler sin muebles, más cerca del mar, todo lo lejos de la ciudad que era razonable vivir para ir a la universidad donde yo enseñaba y Barbara estudiaba. Cuarenta y cinco kilómetros: bastante lejos.

La furgoneta aparcada era una Toyota Hiace blanca. Desde la ventana, vi bajar a un hombre y echarse un bolso rebosante de papeles al hombro. Luego se abrió el panel trasero del vehículo y bajaron dos niñas que se quedaron a su lado. Recuerdo haberme tranquilizado con la idea de que un asesino no viajaría con dos chiquillas. Cuando el hombre miró a mi ventana, como si supiese dónde estaba, me aparté y me aplasté contra la pared. La Hiace polvorienta tenía matrícula de El Salvador.

Lo poco que sabía de El Salvador se lo debía a un profesor de español de la universidad, él mismo salvadoreño, y a las historias que me habían contado el verano anterior en Mallorca. Había viajado allí con mi amiga Maya para traducir la obra de su madre, la poeta centroamericana Claribel Alegría, expatriada en España. El profesor nos había mostrado diapositivas en clase, sobre todo de las casas y los jardines de su familia. Todo cuanto yo sabía en aquel momento sobre Centroamérica procedía de la poesía de Claribel y de las imágenes luminosas que proyectaba el profesor en una pared blanca.

El timbre no paraba de sonar.

Al otro lado de la puerta, las voces de las niñas soltaron grititos de placer, probablemente al descubrir los conejos: dos madres con sus gazapos saltando sobre la hierba rala del jardín. La puerta de la conejera había quedado abierta. Estudié al desconocido por la mirilla: melena oscura ondulada, barba negra corta, gafas gruesas. Las niñas se ocultaban a sus espaldas, pero, dada su presencia, abrí la puerta hasta donde lo permitía la cadena de seguridad.

Al hombre que estaba en el portal pareció hacerle gracia.

—Vos sos Carolyn Forché —me dijo por la rendija— y yo soy Leonel Gómez Vides. Ellas son mis hijas, Teresa y Margarita.

—Disculpe —dije—, deme un momento. —Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. Había oído el nombre de Leonel el verano anterior en Deià. Era un primo de Claribel Alegría. Ese verano, Claribel lo mencionó varias veces con mucho cariño, aunque otras parecía reacia a decir demasiado. Intuí admiración, cautela y también algo de miedo, aunque no sabía si Claribel le temía o temía por él.

El nombre de Leonel Gómez se mencionaba a menudo cuando Claribel y su familia hablaban de El Salvador, donde ella había pasado su infancia. Esas conversaciones versaban sobre personas a las que habían asesinado en el país, o que habían desaparecido, entre ellas el poeta Roque Dalton, muerto dos años antes. Según la leyenda, era un revolucionario apuesto que una vez había escapado de la cárcel justo antes de que lo ejecutaran, cuando un terremoto derribó las paredes de su celda. En historias como esa, a menudo se aludía a Leonel, pero a continuación Claribel cambiaba rápidamente de tema, sobre todo si yo demostraba interés. Cuando le preguntaba a Maya por aquel secretismo, descartaba mi preocupación diciendo cosas como «mamá está cansada» o «mamá sigue llorando a Roque». Se estableció una norma tácita: no mencionar a Roque o Leonel delante de «mamá».

Y ahora, aquel misterioso Leonel estaba delante de mi puerta con sus hijas en el sur de California. ¿Cómo era posible? Para asegurarme, subí a buscar el sobre de las instantáneas que había tomado en Deià. Hoy me parece raro que necesitase una prueba de su identidad, porque, de hecho, se parecía al joven apuesto que montaba en motocicleta en una foto colgada por Claribel en su estudio.

Cuando abrí la puerta con la cadena puesta, le pasé las fotografías y le pedí que identificara a las personas que miraban a la cámara: el hombre enjuto y de cabello cano con un cigarrillo, la mujer con un vestido de noche que levantaba una copa y la joven (exbailarina) sentada muy erguida en su silla: mi gran amiga Maya, hija de la poeta. Había otras personas, que se reunían a menudo en la terraza del matrimonio por la tarde para beber, charlar y mirar la puesta de sol detrás del Teix, pero no esperaba que supiera quiénes eran.

—Esta es Claribel —dijo, golpeando con la punta del dedo en su cara—. Y este es su marido, Bud. ¿Y esta? —Se le ablandó la voz—. Ha de ser Maya. Es Maya, ¿no?

—Entre, por favor, entre. Siento haberlo hecho esperar y lamento haber…

—No pasa nada. Me parece bien que te cercioraras. Hay que tener cuidado.

Las niñas miraban de un lado a otro con un poco de aprehensión. La casa debía de parecerles muy rara con sus paredes desnudas y tan vacía. La mesa de la cocina hacía las veces de escritorio. Usábamos un plato sopero de cenicero. Nuestros jilgueros revoloteaban por donde les daba la gana, aunque casi siempre se quedaban posados en sus perchas, cerca de los cuencos llenos de mijo. Al lado de la casa había un pequeño huerto de hierbas y hortalizas. Mi amiga y coinquilina, Barbara, se había ocupado de los cultivos todo el verano mientras yo estaba en España. Los conejitos eran los vástagos de unos conejos de Pascua que me habían regalado unos alumnos: dos hembras y un macho, dio la casualidad. ¿Qué se suponía que debíamos hacer con ellos? Esa mañana vivían en nuestra conejera y jardín veintitrés de estos animalitos.

Los únicos muebles eran la mesa de la cocina y sus cuatro sillas con respaldo en escalera, dos colchones en el suelo de los dormitorios de arriba y una cama de una plaza, que se usaba como sofá en el salón. En un rincón del mismo salón, un caballo rojo de papel maché, de un metro veinte de alto, se levantaba en dos patas. Tenía flores en la grupa. Leonel se detuvo al verlo, como sorprendido.

—¿Desde cuándo lo tenés? —preguntó, riendo y sacudiendo la cabeza.

—No lo sé. Una amiga lo encontró en un cubo de basura en la calle. ¿Por?

—Por preguntar. Pero es tuyo, ¿no? ¿Es tu caballo?

Nos habíamos acercado a la cocina, que también debía de parecer extraña, sin nada en las encimeras, ni el menor rastro de que alguna vez se preparase en ella comida. Las niñas no se alejaban de su padre, y ocultaban la cara detrás de su camisa, pero poco a poco empezaron a lanzarme miradas.

—¿Os gustan los conejos? —pregunté en español, recordando la palabra para el animal—. Están en su madriguera, en el jardín: ¿queréis ir a verlos? Hay dos mamás y las crías tienen dos meses. Podéis jugar con ellas.

Leonel se agachó para oír algo que le susurraron al oído y les indicó con la cabeza que podían salir.

—¿Tenés café? Llevo tres días manejando. Estoy muerto. ¿Y podrías quitar estas cosas de la mesa? Necesito mostrarte algo. Tenemos trabajo que hacer.

¿Trabajo? Recuerdo haber pensado: «¿Qué trabajo?». Pero él ya estaba apartando mis papeles y sacando cosas de su bolso de lana decorado con guardas de símbolos y animales, entre los cuales había un jaguar con la boca abierta, listo para saltar.

* * *

Cubrió la mesa con papel blanco de carnicería, que cortó de un rollo que traía y que fijó con cinta adhesiva en los lados, y en el centro colocó unos pocos objetos sacados de nuestros armarios: saleros y pimenteros, un vaso para chupitos, un cuchillo y libros de cerillas, a los que sumó cosas sacadas de un segundo bolso más pequeño: un acorazado en miniatura de la Segunda Guerra Mundial, una navaja del ejército suizo, fósforos de madera y una bolsa de tabaco de los Balcanes. Luego puso un paquete de mis cigarrillos entre todo eso.

—Estos cigarrillos son un cuartel militar. Sentate. —Y luego—: ¿Cuánto sabés de dictaduras militares?

Nada de charla preliminar, nada de: «¿Cómo está Claribel?». Solo: «¿Cuánto sabes?». Me costaba leer en ese hombre.

Inclinado sobre el papel, empezó a dibujar un mapa de su país, casi sin mirar, trazando de memoria una raya continua de tinta con la pluma, que iba desde la frontera con Guatemala hasta el golfo de Fonseca y subía hacia Honduras, marcando los picos volcánicos y cadenas montañosas de El Salvador con una serie de corchetes.

—Nada —contesté—. No sé nada sobre dictaduras.

Él se había acodado en el mapa, con las manos juntas contra la boca. Me vi reflejada en sus gafas, dos veces, y las risas de las niñas se colaron por las cortinas de la cocina.

—Muy bien —dijo—. Al menos sabés que no sabés nada.

Estuvo a punto de añadir algo, pero se detuvo y cogió su pipa apagada. El pelo le caía sobre la frente y contra el cuello de la camisa a cuadros que, supe más tarde, había sido tejida en las montañas de Guatemala. También me enteraría de que su reloj caro era un Rolex: lo llevaba porque, según decía, «un reloj así transmite cierto mensaje», aunque nunca me aclaró cuál. Tal vez por el mismo motivo escribía con una pluma fuente, la primera Montblanc que vi en mi vida, con punta de oro y plata. Me dieron ganas de pedirle que me dejara probarla, pero no me atreví. Entretanto, hizo unas ilustraciones con un juego de rotuladores de dibujo especiales.

—Bueno. ¿Cómo andás de historia? —Y luego, sin esperar mi respuesta, dijo—: Mirá, pronto habrá una guerra en El Salvador. Comenzará dentro de tres años, cinco, como mucho. Puede que se cobre miles de vidas, quizá cientos de miles.

—¿Cómo lo sabe?

—Primero hablemos de tu país. Por fin un presidente de los Estados Unidos ha implantado una política de derechos humanos en su Departamento de Estado. Estoy tratando de descubrir qué quiere decir.

—¿Cómo? ¿Qué quiere decir qué?

—La supuesta política de derechos humanos. Vamos a ver. ¿Por qué vine? Maya me escribió hace unos meses y me mandó tu libro de poemas. Me lo dedicaste con «saludos cordiales».

Sacó de su bolso tejido un ejemplar manoseado de mi libro y lo puso encima de la mesa.

—¿Cómo creés que supe quién eras cuando abriste la puerta? En la foto de la solapa saliste calcada, dicho sea de paso.

—Yo creo que no.

En la portadilla, Maya había añadido:

«Para Leonel, que entenderá por qué le estoy enviando esto, con mucho amor, Maya».*

—Así que he venido por esto. Por tu libro de poemas y por la carta de Maya. Me habló mucho de vos.

No le dije que Maya también me había hablado de él. Una vez, en uno de nuestros paseos por la playa, con los vaqueros remangados hasta las pantorrillas, me había contado que su tío Leonel le había cedido parte de su tierra a los campesinos, aunque cómo saberlo. Y se decía que dormía en el suelo abrazado a su motocicleta, ¿podía yo imaginarlo? Mientras ella hablaba, las puntillas de las olas pasaban en susurros sobre las piedras y los playeritos corrían sobre el espejo de agua. Los chillidos de las gaviotas hendían el aire sobre los lechos de algas moribundas y, sin apenas aletear, se dejaban llevar mar adentro.

—¿Vino conduciendo desde El Salvador?

—Sí, así es. Más de cuatro mil kilómetros. Quería hablar con vos.

—Pero es lejísimos. ¿Y qué pasaba si yo no estaba? A veces salgo de viaje, ¿sabe?

—Bueno, decidí correr el riesgo. Y puede que sea mi última oportunidad de estar con mis hijas, quizá por un buen tiempo, así que las traje en este… viaje de campamento.

Había dejado escapar el momento de preguntarle de pasada qué le había contado Maya de mí, pero quizá se repitiera.

—Tiene unas hijas preciosas —dije, y me levanté para apagar la tetera eléctrica, que pitaba—. ¿De qué quería hablarme?

—De lo que te estaba diciendo. Entre otras cosas, quiero hablarte de un estadounidense muerto.

Así decía las cosas: soltaba la frase «estadounidense muerto» y se negaba a elaborar, como quien agita apenas un sedal, dejando la carnada a la deriva en la superficie.

—¿Qué estadounidense muerto? ¿A qué se refiere?

Se levantó para caminar por la cocina, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones caqui, girando al final de cada oración para volver unos metros hacia el otro lado, como atado a un poste.

—Muy bien. A lo mejor tendría que empezar por el principio.

—¿Por qué no me dice a qué ha venido? No me parece que sea por la poesía.

Volvió a sentarse, siguió estudiando su mapa dibujado a mano, cogió un rotulador y empezó en un tono un poco fatigado.

—En El Salvador soy cafetalero. Mi finca es pequeña, pero produce granos de gran calidad. También soy inventor, podría decirse, y crítico social y pintor, aunque ya no tengo tiempo para pintar.

En el mapa habían aparecido arbolitos de café en miniatura, dibujados mientras hablaba.

—¿Y motociclista de carreras? ¿Y campeón de tiro al blanco?

Maya también me había contado que Leonel había asistido a la escuela un tiempo en alguna parte de los Estados Unidos, en una academia militar, según tenía entendido, y que había sido campeón mundial de tiro al blanco y motociclista de carreras. En su casa tenía una pared llena de trofeos, decía Maya, y en una competición había ganado un fusil de asalto AK-47 hecho a mano, con una dedicatoria enchapada en oro. A ella le parecía apuesto e inteligente, aunque también «demasiado misterioso para la mayoría de la gente».

Mi descripción pareció gustarle y exasperarlo a partes iguales.

Era cierto que Maya me había contado esas cosas y su padre había entrado en más detalle.

—Según se cuenta, es posible que esté con la guerrilla —aclaró Bud una noche que charlábamos en la terraza oscura bajo las estrellas—. Posible. —Luego, dándole una buena calada a uno de sus muchos cigarrillos—: También es posible que esté con la CIA.

Bajo la luz que emanaba de sus dedos, en ese momento su cara se veía nítidamente, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, y luego oí que Claribel inspiraba hondo y le lanzaba a su marido su nombre como quien arroja una piedra sobre el muro de un balcón.

—¡Bud!

—Me ha preguntado —dijo él—. Yo le contesto.

Leonel soltó un suspiro y contestó en voz baja:

—Ya no corro carreras de motocicletas. Me dedico a otras cosas.

—¿Y?

—Bueno, eso.

—¿Y a qué ha venido?

—Ya te lo dije: porque sos poeta. —Se puso tieso en su silla—. En fin, estamos perdiendo el tiempo. Mirá,* tengo tres días antes de volver. Tres días. Y mucho de que hablar.

Empezó a hacer marcas en el papel, parecidas a pájaros dibujados por un niño, y con pocos trazos evocó un bergantín con las velas desplegadas, mientras unos cuantos barcos más pequeños se perdían en el borde del papel.

—Querías que empezara por el principio —dijo, dejando caer la pluma entre los barcos—. Este es el principio.

Miré su dibujo.

—¿Piratas?

Creyó que había hecho un chiste a propósito.

—Podría pensarse, pero no. Quería dibujar los galeones de los conquistadores españoles. ¿Ves? Los bergantines tenían remos y velas, pero un galeón navegaba solo a vela. Un bergantín tenía dos mástiles. Un galeón, como ves, tres o cuatro.

—Señor Gómez…

—Leonel. Podés tutearme. Un bergantín era mucho más maniobrable. Pero estaba por hablarte de Pedro de Alvarado. ¿Sabés quién era?

Y sin esperar mi respuesta, que habría sido un no, se despachó por cerca de una hora sobre Alvarado, enviado por Cortés a conquistar Centroamérica y apodado por los indios el Sol, no porque lo considerasen un dios, como creyó Alvarado, que era pelirrojo, sino porque su cabeza les parecía estar en llamas.

—Los trató de manera atroz —dijo Leonel—, e hizo todas las cosas que cabe esperar: los mandó desollar vivos y los coció clavados en palos.

Las niñas habían entrado con los conejitos esponjosos en la mano y volvieron a susurrarle algo a su padre, que se rio y negó con la cabeza. Puede que después les dijera que fuesen a jugar, porque los conejos quedaron sueltos en el suelo de la cocina, y las niñas se pusieron a perseguirlos a cuatro patas por toda la casa, subiendo incluso las escaleras alfombradas hasta los dos cuartos.

En el mapa aparecieron flechas indicando la ruta que habían tomado los soldados de Alvarado tierra adentro. Más tarde descubrí que a Leonel le interesaban mucho las cuestiones de historia militar, logística, armamento, estrategia y táctica, empezando por las operaciones de los arqueros, honderos y hoplitas del mundo antiguo, así como sus infanterías ligeras y arqueros montados a caballo, y continuando con las rutas de suministros, inteligencia militar y retiradas fingidas de Gengis Kan. En el bolso tejido con el dibujo del jaguar rampante, llevaba un ejemplar manoseado de El arte de la guerra, de Sun Tzu, De la guerra, de Carl von Clausewitz, y El príncipe, de Maquiavelo; todos casi hechos pedazos y sujetos con una goma, con notas en los márgenes en la caligrafía más pequeña que yo había visto. En ese bolso, al parecer sin fondo, también llevaba una transcripción de las vistas del Congreso de los Estados Unidos y otros «documentos», como los llamaba; pero primero me pintó un retrato fantasioso de América antes de la conquista, y en especial del istmo que conectaba el norte y el sur del continente: un mundo iluminado por las estrellas cuya historia comenzaba, de acuerdo con la cuenta larga de los mayas, el 11 de agosto de 3114 a. e. c.

Empezó por los mayas pipiles, según los llamaba, artistas agrícolas de la milpa, descendientes de astrónomos y poetas huidos de sus antiguas ciudades después de alguna catástrofe, quizá relacionada con la sequía. O el canibalismo. De noche, dijo, la única luz que había en ese mundo era la del fuego, y ese pueblo había elaborado un mapa de las estrellas, incluidas algunas galaxias muy alejadas de la nuestra, sin telescopios.

Le pregunté por qué me contaba esas cosas.

—Pensé que te interesaría la historia del comienzo, siendo poeta. Sin duda a los poetas les interesan esas cosas. Pero podemos empezar por otra parte, donde más te guste —dijo, sacando más papeles y panfletos de su bolso y apilándolos sobre la mesa—. Comencemos por dos sacerdotes muertos y algunas monjas deportadas, o por los trescientos campesinos asesinados. Aquí tengo unas actas del subcomité de tu propio Congreso, dedicado a las relaciones interamericanas. Leelas. Te he subrayado los pasajes pertinentes. Cuando terminés podemos hablar del estadounidense muerto.

¿Estaba enfadado? ¿Qué había hecho yo para ponerlo así? Pero al mismo tiempo parecía tranquilo, con la voz firme, directo. Podría haber estado hablándome de investigaciones científicas o de la historia de los godos y los visigodos.

—Leonel, disculpa, pero dices que has venido porque soy poeta. ¿Qué tiene esto que ver con la poesía?

—A lo mejor nada. Todavía no lo sé. Es lo que intento averiguar. Pero primero vamos a comer. Me muero de hambre. ¿Conocés algún lugar que sirva buenas hamburguesas?

—¡Hamburguesas! ¿Eso quieres?

—Sí, hamburguesas y también helado.

El agua del Pacífico parecía plata martillada en el mediodía sin nubes cuando pusimos rumbo hacia el norte en la Hiace, con las niñas detrás, con todas las ventanillas bajadas, y música de sicus a todo volumen en el salpicadero. Haríamos ese trayecto varias veces los tres días siguientes, alejándonos un poco de la costa por la carretera del norte, y en cada ocasión yo entraba en el restaurante con su dinero y el pedido: hamburguesas y Coca-Cola, siempre igual. A excepción de esos viajes y otros similares para comprar lo que él llamaba «suministros», no hicimos más que hablar sentados a la mesa de la cocina o, mejor dicho, él hablaba mientras yo escuchaba y fumaba. Cuando caía la noche, yo les preparaba un baño a las niñas y él las arropaba en la cama de mi coinquilina, que no estaba. Pasada la medianoche, cuando ya no podía escuchar ni pensar más, subía a mi habitación y cerraba la puerta. Él decía que se arreglaba solo, y la casa quedaba en silencio.

* * *

La primera noche me quedé despierta pensando en mi viaje del verano anterior; por primera vez en Europa, con veintisiete años.

—Ven conmigo —me había rogado Maya—. Ven a Deià. ¿Por qué no? Puedes trabajar en las traducciones por la mañana mientras mamá escribe, y después de la siesta puedes mostrarle tu trabajo y hacerle preguntas. Te echará una mano. Y Deià te va a encantar. Es el pueblo más bonito de Mallorca. Y te gustará saber que el poeta inglés Robert Graves vive allí, cerca de Ca’n Blau. Allí escribió Yo, Claudio. ¿Conoces la novela? Claro que la conoces. Robert es amigo de mamá. Allá todos somos amigos. Y si insistes en ponerte seria, bueno, casi todas las tardes, mamá y papá hacen reuniones en las que la gente habla de todo tipo de cosas: libros, política… Una tarde podríamos subir andando hasta la cima del Teix. Te gustan las caminatas. Y podríamos ir a Soller y Palma y —espera— hacer el viaje que siempre he querido hacer: atravesar Andalucía en tren hasta Granada, donde vivió Lorca. El Sacromonte. La Alhambra. ¿Conoces los Cuentos de la Alhambra? Claro que los conoces. Iremos, y a Sevilla para disfrutar del flamenco y…

—Maya, suena fantástico, pero no.

—¿Cómo que no?

—No puedo. Sería muy caro.

—¡No seas ridícula! Si vas a ser poeta, tienes que ver el mundo. Es lo que escribió Rilke, ¿no? «Para escribir un solo poema, hay que ver muchas ciudades, y gente y cosas; hay que conocer los animales y el vuelo de los pájaros». Muchas ciudades, Carolyn, ¡y fuentes y catedrales y pinturas! ¿Cómo vas a escribir si no has visto nada de eso? Puedes comprarte el billete con tus ahorros y con eso te alcanza. Es más barato vivir allí que aquí. Y, como has dicho, no puedes traducir los poemas de mamá sin ayuda. Si no quieres ir, de acuerdo, pero después no digas que no has tenido la oportunidad. Aquí la tienes.

Maya negó con la cabeza, aflojándose el pelo largo y oscuro, y dejó ahí la cosa, apartando la silla de la mesa. En la otra habitación sonaba una voz en el tocadiscos; no era Edith Piaf lamentando nada, ni Mercedes Sosa dando gracias a la vida, sino otra. En nuestra mesa había una frutera con limones. Se me estaba enfriando el café.

Ven conmigo.

* * *

Por la mañana, cuando salí de mi habitación, Leonel estaba sentado a la mesa de la cocina con la misma ropa, leyendo uno de los libros o revistas que había traído consigo, entre los que figuraban, noté, Cuadernos de la cárcel, de Antonio Gramsci, el filósofo político encarcelado por Mussolini, y una revista sobre coches de Fórmula Uno. Leonel no levantó la vista de inmediato, lo que fue un alivio, porque yo prefería tomar café sola antes de relacionarme con el mundo. En general, lo hacía de pie en la pequeña galería, en un rincón desde el que se veía el mar cuando hacía buen tiempo. Cuando le pregunté si quería café, contestó:

—No, gracias, todavía no, no estoy acostumbrado a tomarlo tan temprano. —Y luego, cuando me dirigí a la puerta—: No tardés, tenemos poco tiempo.

Para entonces, yo había accedido tácitamente a hospedarlo unos días con las niñas, pues, como él decía una y otra vez, solo podía quedarse ese tiempo, unos días, y luego conduciría de vuelta: un viaje de más de ocho mil kilómetros para una visita de unos días. No sé por qué no cuestioné qué sentido tenía aquello.

Parecía que nuestro trabajo consistía en que yo me sentara a la mesa frente a él para tratar de seguir sus monólogos entrelazados, mientras de su pluma iban saliendo diagramas, monigotes y otras ilustraciones, hasta que casi no quedaba espacio en el papel de carnicería para los helicópteros que dibujó meticulosamente al final, como un enjambre de libélulas que volaba sobre su bosquejo de colinas. Aquel día, entró derecho en la conquista de Mesoamérica, haciendo hincapié en las maniobras militares de los españoles y en cómo habían resistido los indios, casualmente con algunas de las tácticas desarrolladas por Gengis Kan quinientos años antes, al otro lado del mundo.

Dijo que había leído a los expertos en las grandes civilizaciones precolombinas de México y Centroamérica y que, aunque a su entender algunas de sus investigaciones decían cosas «útiles» sobre la resistencia armada, eran «inservibles» para entender la conciencia de aquellos pueblos, sus visiones del cosmos, su ciencia y su arte. De eso no se sabe nada, insistió varias veces, en especial sobre los mayas; por ejemplo, por qué inventaron la rueda, pero la usaban solo en los juguetes, o por qué abandonaron sus enormes ciudades que, según creía Leonel, permanecían ocultas en la selva brumosa de las montañas. Lo más importante, dijo, es que eran «agricultores», «excelentes agricultores», y el cultivo que desarrollaron en todas sus variedades fue el maíz, «el mejor cereal del mundo». Cuando el maíz se cultiva en una parcela a la que llamaban milpa, se siembra con frijoles, batatas, tomates, chiles, aguacates, amaranto y jícama, a fin de que nunca se agote la tierra, explicó. En algunas milpas se cultiva «desde hace miles de años, miles», dijo, mientras dibujaba frijoles que trepaban por los tallos de maíz, calabazas que crecían en el suelo y, junto a los tallos, una figura humana con sombrero de paja y un árbol de aguacate cargado de frutos.

—Es interesante notar que —decía ahora casi en un susurro— los frijoles y el maíz juntos aportan las proteínas necesarias para la dieta humana. Ninguno de los dos basta por separado. Los indios también se dieron cuenta de que había que hacer algo con el maíz para prevenir la pelagra, una enfermedad causada por la deficiencia de niacina. Antes de la medicina moderna, mil años antes de Cristo, crearon la nixtamalización, como la llamamos hoy, que viene de «nixtamal», una palabra náhuat que remite al método de poner en remojo el maíz con cenizas y cal viva antes de molerlo. La ceniza alcalina de la madera libera niacina en el grano. También ablanda la cáscara. Ingenioso, ¿no? Entendieron el valor de las batatas y el amaranto. Eran excelsos nutricionistas y siguieron siéndolo miles de años, hasta que los europeos les confiscaron las tierras e instalaron grandes haciendas para el cultivo de añil y cacao, así como para la cría de ganado. Más tarde —dijo, moviendo la pluma al otro lado del mapa—, cuando la demanda de añil cayó en picada, se descubrió que la zona a la que se había expulsado a los indios —las montañas volcánicas azules— era excelente para el cultivo de café, y les quitaron las tierras que les quedaban en un proceso inexorable de usurpación.

Dejó el rotulador sobre el papel.

—Aquí tenés un folleto sobre el tema. Hoy ya no quedan muchas milpas. A una familia pequeña le hacen falta unas diez hectáreas de tierra para cultivar los alimentos que necesita, pero si hay demasiada gente en una parcela demasiado pequeña, las milpas no rinden lo suficiente y la gente muere de hambre.

Había tallos de maíz dibujados con tinta hasta el borde del papel.

—Mi abuela hacía lo mismo, y también mi padre —dije—. Plantaban el maíz en el mismo surco que los frijoles para que estos treparan por los tallos al crecer. Extendían el mismo tapiz de calabazas por el suelo. Recuerdo juntar las flores amarillas.

Me pareció no estar en la mesa con aquel extraño visitante, sino volver a recorrer la plantación después de años, dejando caer dos granos de maíz y dos frijoles moteados en cada hoyo hecho en el surco, mientras, a mi lado, mi abuela los cubría rápidamente con la azada puntiaguda, uno por uno, para disuadir a los cuervos que graznaban sobre nosotras, sin dejar de rezar en susurros.

—¿Así que Anna te enseñó eso?

—Espera. ¿Cómo sabes que se llamaba Anna?

—Escribiste un poema sobre ella, ¿te acordás? Leémelo.

—Pensé que teníamos trabajo que hacer, si con «trabajo» te refieres a hablar como lo estamos haciendo.

—Eso mismo. La abuela era de Checoslovaquia, ¿no? Fabricantes de armas excelentes. Rifles de asalto: por ejemplo, el Vz.58, que al principio puede confundirse con un AK-47 soviético, aunque el Vz.58 tiene un diseño interno muy diferente. Los checos también fabrican revólveres y ametralladoras excelentes, como la CZW-762, que funciona con los cargadores de treinta balas del AK.

Bueno, pensé, dijeron que era un tirador de primera, y quizá eso explicaba su conocimiento enciclopédico en materia de armas de fuego, pero ¿quién pasa tan rápido del cultivo prehistórico del maíz a la poesía y las armas?

—Hablame de la abuela.

No decía de tu abuela, pero con el tiempo me acostumbré a esa manera de hablar suya. En inglés, rara vez usaba pronombres posesivos. ¿Qué quería? ¿Por qué le interesaba yo? Nadie, después de mi infancia, había demostrado tanta curiosidad por mi vida. Me preguntaba por mi pasado, por mi familia. Así que le hablé un rato de Anna, del rosario que se rezaba ante la virgen de yeso de la calle Chalfonte, en Detroit, de las mujeres que se reunían en su saloncito para celebrar misterios alegres y dolorosos en compañía de Anna, de cuando ella desaparecía durante semanas, después de subirse a su Ford Mercury para conducir por Pensilvania y Ohio y alojarse en casa de parientes y amigos, que eran eslovacos y menonitas, húngaros, indígenas de los Estados Unidos, algunos de los cuales, mucho después de su muerte, aparecían en la puerta de los descendientes de mi abuela para hacerle un visita relámpago, incluso después de que ya nadie pasara por el vecindario de Detroit en el que seguía viviendo su hija mayor. Los amigos de Anna solían llevar regalos y muestras de gratitud por algún servicio que ella les había prestado, pero hablaban de una Anna que no tenía muchos rasgos en común con la nuestra, a la que buena parte de la familia miraba con recelo, pues la consideraba una gitana, como se decía entonces, incapaz de establecerse, una testaruda que solo hacía lo que quería. Y cuando era niña, le dije a Leonel, mi madre me advirtió que corría el riesgo de ser como ella, «y no voy a permitirlo», había dicho mi madre. «Te sacaré a la Anna de dentro aunque sea lo último que haga».

—¿Y sos como ella? —preguntó Leonel—. Porque sería útil.

—No lo sé. No soy de quedarme en un lugar… Pero ¿en qué sentido es útil?

—Nada, nada. Me estoy adelantando un poco.

Y, como por si acaso, volvió atrás y retomó el relato donde lo había dejado, señaló en el papel de carnicería los barcos que zarpaban de España y cruzaban el Caribe hasta Centroamérica, entró en detalles sobre cómo estaban aparejados y abastecidos, qué armamento y provisiones llevaban, y pasó unas horas inclinado sobre los galeones y carabelas españoles que cruzaban aquel mar de papel.

Esa noche, en la oscuridad que se ahondaba, a pesar de no haber pensado en mi abuela en bastante tiempo, vi la cara de Anna en su ataúd, con la piel de cera, los labios sellados, un rosario negro entre sus manos. Anna no está presente, me había dicho entonces, al inclinarme para besar a esa copia de cera en la mejilla. La réplica llevaba el vestido de Anna, con un broche en el canesú, así como sus gafas doradas, pero con los ojos cerrados. El cadáver estaba dormido con las gafas puestas. De haber sido Anna, se las habría quitado y las habría dejado en la mesita de noche, al lado del vaso de agua con sus dientes postizos, el libro de oraciones, la aguja de ganchillo y la fotografía en la que estaba con mi abuelo y uno de sus hijos pequeños, y que conservó en su sitio incluso durante su segundo matrimonio.

Cuando Leonel volvió a preguntar por Anna era de noche, la segunda, y yo estaba cansada de las lecciones de historia.

—No sé qué decirte —dije—. No sé qué quieres saber.

—Dijiste que rezaba al sembrar semillas. Los descendientes de los mayas también rezan, no solo al sembrar, sino también al cultivar, al cosechar e incluso al cazar pájaros. A quién le rezan, no lo sé. Saben distinguir el graznido de un loro del de otro, y cuándo estuvo un jaguar por una zona de barro, cuánto tiempo ha pasado desde que el jaguar dejó las huellas y cuánto desde que arañó la corteza de los árboles frutales. Saben qué hojas concretas se pueden hervir para curar la fiebre. Las hojas del quino, por cierto.

Yo me hallaba tumbada en la alfombra delante del caballo de papel maché, que parecía estar a punto de pisarme. Leonel iba de un lado al otro de la habitación.

—Por tu libro, sé que pasaste un tiempo con los indígenas de aquí. En varios de tus poemas ponés…

—Sí. Cuando tenía veintitrés años pasé un breve invierno en Nuevo México, con una pareja anciana de indios pueblo. Planeaba hacer una expedición por las montañas Sangre de Cristo para superar una cuestión y me invitaron a quedarme con ellos en lugar de caminar.

Me miró con curiosidad.

—Una muerte. Quería superar la muerte de un amigo cercano.

—¿Superar? Uno nunca se recupera de esas cosas —dijo con suavidad.

No era mi intención decir más, pero empecé a contarle que, después de aceptar una beca en una residencia para escritores de Taos, no me había sentido cómoda en la casa que me habían asignado, así que decidí acampar en la montaña, dejando la casa a merced de sus fantasmas. Estaba comprando provisiones en una plaza cuando conocí al hombre al que ahora llamaba abuelo Goodmorning. Al ver mi mochila, me dio charla y me preguntó dónde iba. Cuando le dije que planeaba hacer senderismo por la montaña, me sugirió que primero hablara con su esposa.

Teles Goodmorning se peinaba el pelo en dos largas trenzas negras y plateadas y llevaba una manta sobre los hombros, como los demás ancianos tewas que se reunían en la plaza casi todas las tardes. Me indicó su camión y me dijo que podía llevarme a ver a su esposa. Como el vehículo había pertenecido al servicio postal, tenía el volante del lado derecho. Lo había comprado usado, me contó, y más tarde, cuando lo conocí mejor, descubrí que le gustaba decir en broma que conducía del otro lado porque era inglés.

Me hacía ilusión conocer a una de las ancianas tewas y él me pareció amable, así que fui a su casa: una pequeña construcción de adobe a la izquierda de la entrada del pueblo, fuera de las murallas. Su esposa, Ya-Kwana, me escuchó y me preguntó por qué quería caminar sola. Le dije la verdad: que mi novio se había suicidado unos meses antes en Denver, que había conocido a unos amigos suyos en el funeral y había pasado con ellos el verano en una casa de Seattle. Allí, había caminado por la península olímpica y las cascadas del norte y había cruzado las nieves altas y la oscura selva tropical horadada por los rayos del sol, donde poco a poco había dejado atrás la neblina del luto. Había llegado a Nuevo México con una beca para escribir y pensaba que caminar por las montañas Sangre de Cristo me daría el mismo alivio.

—Tal vez no sea lo mejor —dijo Ya-Kwana—. Es peligroso, no por los animales, sino por los hombres.

Para convencerme, me invitó a pasar un tiempo con ellos. Tenían una cama de más. Podía ayudarles a sacar agua del pozo y recoger leña. Y como estábamos fuera de la muralla del pueblo, podía quedarme, aunque fuese anglosajona. Solo me pidió que guardase el secreto y, sobre todo, que no se lo comentara a nadie de fuera del pueblo, mucho menos al antropólogo que los visitaba. Así que me quedé. Si bien a veces regresaba por el día a la residencia de escritores, fingiendo que aún vivía allí, por más que nunca volví a pasar la noche.

—Y eso es todo —dije—. Estuve con ellos hasta la primavera e incluso aprendí un poco de su idioma. En tewa, una misma cosa puede llamarse de diferentes maneras, según las circunstancias. Por ejemplo, la palabra «madera» cambia si la madera está creciendo, como en un árbol, o ardiendo, como en el fuego.

Al cabo de un momento, me preguntó si me habían dado un nombre en su idioma.

—Sí.

—¿Cuál era?

Me pareció bien decírselo.

—Bueno, el abuelo Goodmorning era Tiem-goo, «Buenos días» en tewa, creo, y por eso me puso Tiem-papu o «Flor de la mañana», pero la mayoría de las veces lo abreviaban para llamarme Papu. Creo que se le ocurrió a Ya-Kwana.

Ella también me enseñó a hornear pan y cocinar pozole* con chiles y carne de cerdo. Me recordaba mucho a Anna. Preparaba la masa de la misma manera y tenía las mismas manos. Me arropaba con mantas por la noche, como había hecho Anna. Sentía que me las iba echando encima. Cuanto más frío hacía, más mantas me caían, hasta que por la mañana me encontraba bajo una pila de ellas. Recuerdo lo rígidas que eran, lo helado que estaba el aire y lo mucho que agradecía que ellos se despertaran primero y encendieran el fogón.

A Leonel esta historia pareció interesarle más que cualquier otra que le había contado, así que subí a buscar una de las pocas cosas que tenía por entonces en mi habitación: una foto en la que estaba con el abuelo Goodmorning. Llevo puesto un abrigo bordado de piel de oveja afgana, con un pañuelo rosa y verde en la cabeza. El abuelo lleva una corbata de bolo. Los dos sonreímos.

—¿Los seguís viendo?

—Cuando puedo voy en coche hasta Nuevo México y tengo previsto traer al abuelo para celebrar una asamblea dentro de poco. En nuestra universidad, el programa de Estudios sobre Indígenas de los Estados Unidos va a patrocinar una ceremonia y quieren que él oficie de jefe. Aceptó hacerlo porque le gustaría ver el mar y juntar conchas de cauri en la playa; las necesita porque no ha llovido en Nuevo México. Y también quiere que lo lleve al zoológico.

—¿Al zoológico?

—Le gustaría ver animales de otros continentes y rezar por ellos.

En ese momento no le conté a Leonel sobre el ritual de quemar cedro encima de las ascuas de carbón, sobre la pluma de águila que esparcía el humo, sobre la bendición que se le practicaba a un viajero de los pies a la cabeza antes de partir, ni le conté sobre el traje de piel de venado, el estramonio ni la mañana en que enterraron a un anciano bajo la nieve reluciente. Ya habría tiempo para ello. Tal vez.

—¿Qué más querrías saber? —pregunté.

—Es bueno que te quedaras con ellos. Tenés suerte. Te hicieron un regalo muy poco habitual.

—Me salvaron de caer por un desfiladero.

—No solo eso —dijo—. ¿Preguntás qué más quiero saber? Quiero saber quién sos —dijo con naturalidad, como si se preguntara qué había dentro de un paquete, mientras se estiraba sobre la alfombra y cerraba los ojos—. Pero podemos hablar mañana. Tengo que dormir un poco. Podés ir a acostarte.

—Leonel, ¿por qué no usas la cama del salón?

—No, gracias. Prefiero el suelo.

Encendió la pipa y cogió un rotulador. Tenía el pelo húmedo, peinado hacia atrás, y explicó que se lo había lavado en el fregadero de la cocina. Por entonces no tenía canas y apenas le sobraban unos kilos. Me parecía mucho mayor que yo, pero eso se debía a que yo era joven y la diferencia entre mis veintisiete años y sus treinta y siete se me antojaba enorme. Sus gafas con montura de carey negro le daban un aire estudioso, como la pipa que sostenía a menudo en la mano derecha. Yo no lo sabía, pero se había vestido para visitar a una profesora universitaria, que es lo que le habían dicho que yo era.

—Muy bien. El Salvador tiene doscientos cincuenta kilómetros de largo de este a oeste y noventa y seis de ancho.

Dibujó una brújula con flechas que indicaban los puntos cardinales.

—Es el país más densamente poblado de Centroamérica y uno de los más pobres del hemisferio. Lo llaman el Pulgarcito de América; sin duda sabés que Pulgarcito fue el primer cuento tradicional impreso en inglés. Hablaba de un niño pequeño como el pulgar de su padre. En una de sus aventuras se lo tragaba una vaca, pero es un detalle. Ya hablaremos de las vacas. En El Salvador, uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años, y el ochenta por ciento de la población carece de agua potable, electricidad o saneamiento. ¿Qué significa eso?

Había dibujado un monigote dentro de una vaca.

—Muchas personas solo tienen un agujero en el suelo con una tabla encima. La principal causa de muerte es la disentería amebiana; la segunda, entre los niños, el sarampión: puede prevenirse y curarse por completo, pero la mayoría de la gente del campo nunca ha ido al médico. ¿Y qué más? El noventa por ciento de la población rural está desnutrida. El noventa por ciento. Se alimentan solo de frijoles y tortillas. Cualquier otra cosa que puedan cultivar, la venden. En el campo, el setenta por ciento de la gente no sabe leer ni escribir, y el resto sabe apenas los rudimentos. Se ganan la vida cosechando café y algodón, y cortando caña de azúcar, yendo de una cosecha a otra. En promedio, ganan un dólar al día. Para darte una idea: una Coca-Cola cuesta cincuenta centavos. ¿Se entiende? ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Mientras escribía con tinta sobre el papel y mezclaba palabras en español e inglés, nos retrotrajo una vez más a la época anterior a la conquista, previa a la llegada de Alvarado y su pelo flamígero, cuando los lencas y los pipiles compartían las tierras.

—Se sabe muy poco de ellos, pero yo creo que abandonaron sus ciudades antiguas en tiempos de crisis para instalarse en pueblos más pequeños y continuar con el arte de la milpa. Algunos estudiosos dicen que estaban más cerca de los olmecas y de la cultura azteca. No tengo opinión al respecto. Solo sé lo que pienso.

Rebuscó en el bolso con el jaguar rampante de los dos lados.

—Tomá —dijo—. Te traje estos libros y algunas monografías. Echales un vistazo. Tal vez, siendo poeta, podás imaginar cómo se vivía entonces. Yo no lo soy, pero cuanto más estudio la cultura de los mayas más me asombro. Papu —dijo, llamándome así por primera vez, lo que no me pareció bien—, te pido que lo imaginés.

Solo los Goodmorning me habían llamado Papu. Era el nombre que me habían dado en su idioma. Era nuestro. Un secreto. Quise decirle que no me llamara así, pero pensé que podía herir sus sentimientos, así que solo procuré hacer lo que me pedía.

A juzgar por el invierno que yo había pasado en el pueblo, las noches de entonces debían de ser tranquilas, con las estrellas relucientes como vidrio molido. En aquella oscuridad, la Vía Láctea casi parecía girar, como una bandeja de plata inclinada en el firmamento, expulsando las estrellas exteriores hacia el espacio vacío. Las fases de la Luna recibirían nombres correspondientes a las estaciones y las cosechas. Se conocerían muchas plantas con sus propiedades, incluidas las capacidades de curar ciertas afecciones, y la Tierra misma se consideraría un ser vivo, que dormía en invierno porque estaba embarazada durante la estación fría. Los ancianos no hablaban mucho. Entre ellos se comunicaban en silencio, mientras resonaba el crepitar del fuego.

No era posible pensar en eso sin recordar al abuelo Goodmorning cuando, de noche, se levantaba de su taburete para coger un rescoldo del fogón, un carbón ardiente bordeado de luz, levantarlo con una pequeña pala y poner un puñado de cedro seco encima para que echase humo. Luego me hacía levantarme y, con una pluma, me pasaba el humo por el cuerpo hasta la cabeza, como con un pincel. Y si estaba Ya-Kwana o alguien más, le hacía lo mismo y luego paseaba la pala humeante por la habitación, hasta la entrada; al cabo, el humo subía en la cocina donde estaba el refrigerador desenchufado y Ya-Kwana ponía la harina y otros productos secos a resguardo de las plagas. Llevaba el humo hasta las camas y caminaba en torno a ellas, susurrando en tewa. Bendecía la casa de ese modo casi todas las noches, así como el pozo exterior y, en especial, la puerta principal. Las manos de Ya-Kwana se convertían en las de Anna, las dos usaban las mismas bufandas y tenían los mismos ojos, siempre encendidos, casi como las llamas de una vela. Si me cubría los míos con las manos, el tewa sonaba como eslovaco. A veces fingía que lo era. También Anna rezaba todas las noches, pero susurraba oraciones delante de un libro o pasaba las cuentas de un rosario con los dedos, y a veces escuchaba una emisora de radio que transmitía rezos en polaco, eslovaco, húngaro o checo. Aquella radio, forrada con cuero marrón, tenía expuestos unos tubos internos parecidos a una ciudad en miniatura en la que brillaban luces anaranjadas; al girar el dial, las voces cambiaban, y como hablaban en distintos idiomas y yo era una niña, imaginaba que la radio era una ciudad con voces de todo el mundo.

Poco después de pedirme que imaginara a los mayas, Leonel dijo que quería contarme una historia sobre un sacerdote católico.

—Sos católica, ¿no?

Nadie me había hecho esa pregunta en mucho tiempo, y no estaba segura de cómo responderla.

De niña había sido católica y me había despertado con las campanas del ángelus a las seis de la mañana. Angelus Domini, canturreaba, mientras iba a la misa matutina bajo las copas de los arces, atravesando un humedal lleno de repollos y sargentos alirrojos; la misa serena y en voz baja en la que se podía rezar en paz, oyendo el murmullo de la liturgia latina. Un niño vecino llamado Joseph iba a esa misma misa y yo siempre notaba su presencia y dónde se sentaba con respecto a mí. Cuando cumplió doce años se marchó a estudiar en un seminario y decidí que, si él se convertía en sacerdote, yo sería monja en su parroquia.

Seis años más tarde, Joseph fue a la guerra de Vietnam y regresó muy cambiado, hasta el punto de que pasaba con frecuencia de la vida monástica a las calles. Yo no me hice monja, aun cuando no era ajena a la vocación. De niña, una noche oscura de verano, incluso creí ver a la Virgen sobre el tejado de mi casa en las nubes. Si era real, se trataba de lo que las monjas de Nuestra Señora de los Dolores llamaban una visión, así que creo que no la vi. Era más brillante que la luna y tenía los brazos abiertos. Sigo conservando la bolsita de satén que llevé en mi primera comunión, el misal de los domingos con su cubierta perlada y el rosario con cuentas de cristal boreal que me hizo mi madre, todos en una caja forrada con papel de aluminio no muy distinta a la caja navideña en la que ella guardaba los poemas que había escrito de niña.

Me sentía en paz en la iglesia, arrodillada en el reclinatorio acolchado, cerca de los vitrales que retrataban los siete dolores en la pared oeste (los siete gozos estaban en la este). Habían fabricado los vitrales en Chartres (Francia) y los habían trasladado a nuestra parroquia en barco. De niña imaginaba los pedazos de vidrio cruzando el mar, meciéndose en las olas que rompían. Las monjas nos decían que escondían piedras preciosas. Cuando me arrodillaba debajo de ellos, el suelo, los bancos y mi cuerpo quedaban bañados en la luz de colores.

—Sí, soy católica de nacimiento —dije—. Fui a la escuela católica durante doce años. Pero a los que ya no vamos a misa nos llaman apartados o separados. Yo estoy apartada.

Mi escuela pertenecía a las hermanas dominicas, de la Orden de Predicadores, y estaba en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, una iglesia presidida por un prelado irlandés que, por alguna razón, era admirador de alguien llamado el Generalísimo Franco, que había guiado a las fuerzas de la Iglesia, nos decían de niñas, hasta la victoria sobre los enemigos de Dios en la guerra civil española. Franco era dirigente por gracia de Dios, nos enseñaban.

Los pensamientos sobre el Generalísimo me acompañaron durante mi infancia y frenaron en seco el verano que pasé en España con Claribel, en especial porque Franco acababa de morir y se decía que España estaba «despertando» de casi cuarenta años de dictadura. En la vía pública había carteles exhortando a los ciudadanos a votar por esto o lo otro. Esos mismos carteles eran obras de arte y antes de las elecciones se veía a mucha gente que los despegaba de las paredes. Serán coleccionistas, pensé, con mi típica ingenuidad de entonces.

—Te voy a contar sobre un sacerdote —dijo Leonel—, el padre Rutilio Grande. ¿Te lo mencionó Claribel?

—No, no recuerdo que me hablase de ningún sacerdote.

—¿En serio? Qué interesante. Bueno, este era jesuita, y la primavera del año pasado lo mataron en el pueblo de Aguilares, junto a un anciano y a un niño. Iban todos a misa en camioneta entre unas plantaciones de caña cuando los detuvieron y los ametrallaron. Tres de los niños que viajaban en la caja de la camioneta lograron escapar. Fueron corriendo hasta el pueblo de El Paisnal y contaron a los lugareños lo sucedido. Los niños dijeron que, al ver a los soldados a los lados del camino, el padre Grande dijo: «Hágase la voluntad de Dios».

Leonel prosiguió, dando estocadas en el aire con su pipa:

—Pero aquel Dios, enseñaba el padre Grande, no estaba recostado en el cielo en una hamaca de nubes. Era un Dios que esperaba que fuésemos hermanos y se hiciese justicia en la tierra. Por lo que sé, aunque no figure en los informes oficiales, los soldados luego fueron a la iglesia del padre Grande y la saquearon. Incluso pisotearon las hostias. Unos meses después, un escuadrón de la muerte, llamado La Mano Blanca, mató a otro sacerdote, ya en la ciudad, por el delito de oficiar una misa de protesta por el fraude electoral. Con él también mataron a un chico. Solo por estar presente. En la ciudad volaban folletos: «Sea patriota y mate a un cura». Y poco después, el Ejército lanzó una ofensiva contra Aguilares. Había tres sacerdotes jesuitas y tres campesinos dentro de la iglesia, y uno de estos se colgó de la cuerda del campanario y empezó a hacer sonar la campana para alertar a todo el pueblo. Lo bajaron de un tiro, luego dispararon contra el altar, ataron a los sacerdotes y más tarde se supo que los tres fueron encarcelados en Guatemala. Y esa es la situación actual.

Imaginé al chico subiendo y bajando colgado de la cuerda en el campanario, utilizando todo su peso para mover la campana, haciendo sonar el badajo en lo alto como si hubiese una boda o si acabase de terminar la guerra, y luego cayendo.

—¿Qué estás pensando, Papu? Te distraés con frecuencia. Tenés que aprender a prestar atención.

Aquel verano, Maya y yo hicimos un viaje por Andalucía, esperando encontrar la tumba del poeta Federico García Lorca, según se decía asesinado el 17 o el 18 de agosto de 1936, el primer año de la Guerra Civil. Los soldados del general Franco habían llevado al poeta a «visitar» a su cuñado muerto, el exalcalde socialista de la ciudad de Granada. Después de golpearlo con las culatas de sus fusiles y llamarlo maricón, lo acribillaron a balazos. La tumba, buscada por muchos, nunca se encontró. Claribel misma fue en su búsqueda en su juventud y escribió un poema sobre no poder descubrirla.

Éramos jóvenes y lo bastante intrépidas como para imaginar que quizá nosotras lo haríamos. Al fin y al cabo, Franco llevaba dos años muerto, y seguro que alguien aparecería para guiarnos hasta el lugar secreto de descanso del poeta. Echamos a andar por las colinas de Sierra Nevada, siguiendo las instrucciones del poema de Claribel, mirando donde ella recomendaba, y dimos con una cruz de madera, clavada en una zanja de tierra al costado del camino, a cierta distancia de La Fuente Grande. La tumba no se encontraba exactamente en el sitio que indicaba el poema, sino un poco más allá, casi sin otra marca que esa cruz tosca. Nos alejamos un poco del camino y dos jóvenes de Sacromonte nos dijeron que nos hallábamos sobre los restos de Lorca. En torno a la cruz, entre una piedra y dos olivos, había latas de sardinas y tapas de botellas desparramadas, envoltorios de chicle y trozos de vidrio. Después de hacerlos a un lado y guardar un poco de esa basura en mi bolso, descubrí que entre los desechos crecían violetas. Rezamos una oración con algunos versos de Lorca y metí un poco de tierra en un rollo de película de treinta y cinco milímetros. Cogí una violeta y la aplasté entre las páginas de mi cuaderno. Aquella era la tumba de Lorca o no. Pero había recibido visitas, como señalaban los desechos, así que había alguien sepultado allí. Cuando le conté esa historia a Claribel, no supe si nos creía o no.

En el viaje por Andalucía escribí en mi cuaderno sobre un camino lleno de luz y sobre la Alhambra, un barco fantasma a lo lejos, la luz de las estrellas en el cielo nocturno, las candelas encendidas sin figuras de Cristo y los altares sin memoria, el jerez español y el tabaco negro, y sobre un dictador muerto pero aún despierto en la mente de la gente. Por entonces yo era muy joven, tenía una concepción romántica del mundo y encima era estadounidense, lo que empeoraba las cosas.

A la vuelta de aquel viaje algo empezó a cambiar en mi interior. Seguía traduciendo por la mañana y mostrándoles los resultados por la tarde, primero a Maya y luego a Claribel. A veces les gustaba lo que había hecho, pero otras quedaban desconcertadas por las versiones inglesas, pues se me escapaba el contexto político e histórico de los poemas o, como decía Claribel, «las condiciones de las que habían surgido». Le confesé a Maya que el diccionario era de poca ayuda y que el problema parecía ser yo. A veces, no podía distinguir el sentido literal del figurado: ¿eran las manos del guitarrista mutiladas a hachazos una metáfora? ¿Y qué decir de los pájaros sin alas o los muertos que agitaban los brazos? Me confundían las frases relacionadas con los muertos que se comían a los muertos, y las palabras escritas con «lágrimas, uñas y carbón». ¿Qué era un «corazón humeante»? ¿Por qué la poeta se creía un cementerio, y por qué se imaginaba andando del brazo de fantasmas?

Cuando se hacía de noche leía con una linterna, al igual que lo había hecho bajo las mantas en mi niñez, y el haz de luz se abría paso por los poemas como si fuesen un camino que se internaba en el bosque nocturno o en otro lugar desconocido. Los bosques de olivos o limoneros ya me resultaban familiares, del mismo modo que lo era la luz en las paredes ocre a ciertas horas. Las viudas de luto que bajaban por los caminos me saludaban al pasar con un cabeceo casi amistoso. Ya no oía las campanas de las cabras en las colinas ni el torrente* que corría junto a la pared, ni el viento de Libia a menos que prestase atención. Deià se estaba convirtiendo en lugar conocido, en el que vivía por el verano.

Un día de agosto apareció una joven en la tertulia vespertina de Claribel. Tenía más o menos mi edad. No, tenía mi edad exacta, y acompañaba a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que había venido de visita. La muchacha era muy delgada y no miraba de frente a nadie. Ahora me parece extraño, pero no recuerdo su nombre. Veo claramente su cara. Estaba en el borde del círculo en el