7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

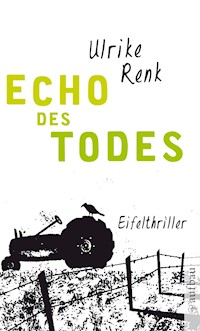

Ein Serienmörder in der Eifel Trügerisches Idyll: Constanze will eigentlich nur ausspannen. Doch dann wird die Leiche einer Patientin gefunden... Constanze van Aken, Jugendpsychiaterin in Aachen, macht eine schwere Zeit durch. In ihrer Beziehung zu einem Rechtsmediziner kriselt es, und dann wird auch noch in der Nähe ihres Hauses in der Eifel eine Tote gefunden – eine ehemalige Patientin. Die junge Frau wurde offenbar missbraucht – und ihr wurde wie zwei anderen Opfern zuvor ein altes Fünfmarkstück in die Hand gedrückt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Über Ulrike Renk

Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur- und Medienwissenschaften und lebt in Krefeld. Als Aufbau Taschenbuch liegen von ihr »Echo des Todes. Eifelthriller« sowie der historische Roman »Die Frau des Seidenwebers« vor.

Informationen zum Buch

Ein Serienmörder in der Eifel

Trügerisches Idyll: Constanze will eigentlich nur ausspannen. Doch dann wird die Leiche einer Patientin gefunden …

Constanze van Aken, Jugendpsychiaterin in Aachen, macht eine schwere Zeit durch. In ihrer Beziehung zu einem Rechtsmediziner kriselt es, und dann wird auch noch in der Nähe ihres Hauses in der Eifel eine Tote gefunden – eine ehemalige Patientin. Die junge Frau wurde offenbar missbraucht – und ihr wurde wie zwei anderen Opfern zuvor ein altes Fünfmarkstück in die Hand gedrückt.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Ulrike Renk

Lohn des Todes

Eifelthriller

Inhaltsübersicht

Über Ulrike Renk

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Danksagung

Impressum

Für Christian, den besten Bruder der Welt

»Das Leben besteht aus vielen kleinen Münzen,

und wer sie aufzuheben versteht, hat ein Vermögen.«

Jean Anouilh

Kapitel 1

»Das Opfer, vermutlich ein über achtzigjähriger Mann, starb durch einen Stich in den Brustkorb zwischen der zweiten und dritten Rippe rechts. Zudem wurde ihm die Kehle durchgeschnitten. Auffällig ist, dass nur wenig Blut austrat.« Martin räusperte sich. »Das lag daran, dass ihm zuvor mehrere Schnittwunden zugefügt wurden.«

»Man hat ihn quasi ausbluten lassen, bevor er starb?« Die Stimme des Mannes klang entsetzt.

»Richtig. Die Wunden waren nicht tödlich, führten jedoch zu einem hohen Blutverlust. Spuren an den Hand- und Fußgelenken deuten auf Fesselungen hin. Der Mann war unbekleidet. An Brustkorb, Rücken und Gesäß wurden ihm Brandwunden zugefügt, ich vermute durch Zigaretten. Außerdem sind unterblutete Striemen auf dem Gesäß und den Fingern zu sehen.« Martin klang wie immer ruhig und sachlich.

»Er wurde gequält und misshandelt, und zwar, bevor ihm die Schnittwunden zugefügt wurden«, sagte Maria, Martins Assistentin. Ich zuckte zusammen. Was machte sie hier? Was machten alle hier?

Es war Freitagnachmittag, das erste schöne Wochenende im April. Martin sagte mir, dass er noch arbeiten müsse. Deshalb hatte ich mich spontan entschieden, zu unserem Wochenendhaus in Hechelscheid, einem kleinen Ort am Rursee, zu fahren. Doch nun war Martin auch hier und obendrein nicht alleine.

Ich war die »Himmelsleiter« bis zu »Haus Frings« gefahren. Die Straße führt dort schnurgerade, aber mit einer Steigung von zehn Prozent von Aachen in die Eifel, daher ihr Name. Jedes Wochenende fuhren Hunderte von Motorradfahrern diese Strecke, um zu den kurvigen Straßen der Eifel zu gelangen, so auch heute. Bei »Haus Frings« bog ich links ab und fuhr langsam in Richtung Simmerath.

Vor zwei Jahren hatten Martin und ich das kleine Haus auf der Rückseite des Friedhofs in Hechelscheid gekauft. Martin arbeitete im Institut der Rechtsmedizin in Köln, und ich hatte eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aachen. Wir suchten einen Ort zwischen unseren Arbeitsstätten, an dem wir unsere freie Zeit abseits von Stress und Hektik miteinander verbringen konnten. Das alte Haus aus dickem Sandstein schien ideal zu sein. In mühevoller Kleinarbeit entkernten wir das heruntergekommene Haus und begannen, es zu renovieren. Nach einem Jahr verließ uns die Begeisterung, und wir beschlossen, uns Hilfe durch Handwerker zu holen.

Die Sonne stand hoch am Himmel, der Raps schien zu glühen. Ich kurbelte das Seitenfenster hinunter und sog die klare Luft tief ein. Mein Herz pochte.

Es war das erste Mal seit dem vergangenen Herbst, dass ich alleine in die Eifel fuhr. Damals hatte es eine Mordserie gegeben. Martin war an den polizeilichen Untersuchungen beteiligt gewesen, und ich war bedroht worden.

Meine Hände wurden schweißfeucht, als ich daran dachte. Ich wischte sie an meiner Jeans ab, versuchte tief und ruhig zu atmen. Charlie, mein Hund, bemerkte meine Unruhe. Er hob den Kopf und sah mich mit seinen treuen Augen an.

»Ist ja schon gut«, murmelte ich. »Ich bin ein wenig nervös, aber das darf ich sein.«

Seitdem war ich nicht mehr alleine in der Eifel gewesen. An diesem Wochenende wollten Martin und ich zusammen nach Hechelscheid fahren. Doch gegen Mittag hatte er angerufen und mir mitgeteilt, dass er durch einen Mordfall aufgehalten wurde.

Ich hatte mich sehr auf das gemeinsame Wochenende gefreut, zumal unsere Beziehung seit einiger Zeit kriselte. Durch die Mordserie hatte ich mich verändert und mich eine Zeitlang in mich zurückgezogen. Mir wurde bewusst, dass ich so keine Probleme löste, sondern nur noch mehr schuf. Dem wollte ich entgegenwirken. Ich hatte gehofft, an diesem Wochenende Zeit für einige fällige Gespräche zu finden. Doch Martins Arbeitszeiten waren nicht immer planbar, Tote hielten sich nicht an Termine. Dafür konnte er nichts, das war mir bewusst, und trotzdem war ich wütend. Ich nutzte meine Wut, wandelte sie in positive Energie um und beschloss, alleine in die Eifel zu fahren, das erste Mal seit »damals«.

Aber schon bei Kornelimünster fing ich an zu zweifeln. Hinter Roetgen bereute ich meinen Entschluss und überlegte umzukehren. Trotzdem fuhr ich weiter. Aus den Lautsprechern erklang »Where is my mind« von den Pixies. Ich spielte das Lied wieder und wieder, eine Art Mantra, das mich vorwärtsbrachte.

Als ich die Serpentinen verließ und auf die kleine Straße zu unserem Haus einbog, war der Rücken meines T-Shirts schweißnass. Meine Hände zitterten, ich umklammerte das Lenkrad so fest, dass meine Knöchel weiß wurden.

Überrascht trat ich auf die Bremse. In der Einfahrt standen mehrere Wagen, darunter auch Martins Touran. Ich parkte meinen Golf dahinter, nahm den Hund an die Leine und stieg aus. Ich brauchte einen Moment, um mich zu sammeln.

Das Haus lag am Hang, und die Mauer, die den Friedhof abfing, bildete die Rückwand. Aus dem rückwärtigen Fenster im ersten Stock konnte man auf die Grabsteine schauen; wenn man vor der Wohnzimmerwand stand, befand man sich quasi Auge in Auge mit den Toten, nur durch zwei Meter Sandstein getrennt. Martin faszinierte dieser Gedanke. Das Haus war L-förmig gebaut. Zwischen den Schenkeln waren der Hof und die Terrasse, von der man einen atemberaubenden Blick auf den Rursee hatte. Die Eingangstür lag auf der Außenseite des längeren Schenkels, aber wir benutzten meist die Terrassentür im Hof, um ins Haus zu gelangen.

Ich war um das Haus herumgegangen und stand an der Ecke zum Hof, als ich Martins dozierende Stimme hörte. Wem gehörten die Wagen, und was taten sie hier? Hatte Martin nicht gesagt, dass er mit einem Mordfall beschäftigt war? Weshalb war er entgegen seiner Aussage in die Eifel gefahren, und warum hatte er mir das nicht gesagt?

»Woher weißt du, dass er erst gequält worden ist, Maria?«, fragte eine mir fremde, männliche Stimme.

»Die Quetschungen und Striemen sind unterblutet. Die Hämatome haben sich schon verfärbt, schillern grünlich. Zu dem Zeitpunkt, als ihm diese Verletzungen zugeführt wurden, war er noch gut durchblutet.«

»Alles deutet darauf hin, dass er längere Zeit gefangen gehalten und misshandelt worden ist. Ich schätze mehrere Tage bis zu einer Woche«, sagte Martin. »Sein Magen war leer und geschrumpft, er hatte einige Tage keine Nahrung zu sich genommen. Außerdem war er dehydriert.« Wieder räusperte er sich. Papier raschelte, vermutlich schlug er eine Seite um. Ich lehnte mich an die kühle Hauswand, immer noch nicht bereit, in den Hof zu gehen, und schloss die Augen.

»Er wurde anal und oral vergewaltigt. Sowohl im After wie auch in der Mundhöhle haben wir Spermaspuren gefunden. Die Gebissprothese befand sich nicht bei der Leiche. Der After weist deutliche Fissuren auf, der Täter ist brutal und ohne Rücksicht vorgegangen.«

Jemand hustete.

»Am Hinterkopf der Leiche befindet sich eine Schlagwunde. Sie ist verkrustet und fast verheilt. Ich vermute, dass das Opfer niedergeschlagen und so überwältigt wurde. Außerdem nehme ich an, dass es in einem Kellerraum gefangen gehalten wurde. Unter den Nägeln befinden sich Schmutzspuren, die darauf hindeuten.«

»In einer Hautfalte des Opfers haben wir eine Mehlmotte gefunden, das ist ein weiteres Indiz für Martins Theorie. Mehlmotten sind kälteempfindlich, und in den vergangenen Wochen war es zu kühl, als dass sie draußen hätte überleben können.«

Ich öffnete überrascht die Augen. Die Stimme gehörte Andreas, Martins bestem Freund, mit dem er sich eine Wohnung in Köln teilte. Andreas war Biologe, forensischer Entomologe. Ein Insektenforscher. Hin und wieder wurde er bei schwierigen Fällen als Experte von der Polizei hinzugezogen.

Wieso bearbeiteten sie den Fall hier? Wer waren die anderen, und um welchen Toten ging es? Ich würde keine Antwort erhalten, wenn ich nicht nachfragte.

Ich hatte einige Zeit in der Rechtsmedizin gelernt, aber schnell festgestellt, dass der ständige Umgang mit Toten nichts für mich war. Deshalb wechselte ich zur Psychiatrie und spezialisierte mich schließlich auf Kinder und Jugendliche. Während meiner Zeit in der Rechtsmedizin lernte ich Martin kennen und lieben. Da ich mit der grundsätzlichen Arbeit vertraut war, besprach er häufig Fälle mit mir. Nicht immer konnte ich das ertragen. Für ihn waren die Leichen Forschungsobjekte. Sie zeigten Spuren auf, die auf die Umstände ihres Todes hinwiesen. Diese Rätsel zu lösen und damit den Täter zu überführen war Martins Passion.

Mich beschäftigten eher Fragen wie: War der Täter wirklich fähig, die Tat als solche zu erkennen, und weshalb hatte er sie begangen? Deshalb fertigte ich seit meiner Zeit im Alexianer hin und wieder Schuldfähigkeitsgutachten für die Staatsanwaltschaft an.

Charlies feuchte Nase bohrte sich in meine Hand und riss mich aus meinen Gedanken. Auch er hatte Martins Stimme erkannt und wollte nun zu ihm.

»Ist ja schon gut, mein Freund«, murmelte ich und löste die Leine. Sofort sprang der Hund um die Ecke. Ich hörte seine Pfoten auf dem Kies knirschen. Er bellte einmal kurz und freudig.

»Charlie?«

Ich gab mir einen Ruck und ging um die Hauswand, betrat den Hof. Überrascht stellte ich fest, dass die Terrasse mit Holzdielen belegt war.

Nach dem Ereignis im Herbst hatte Martin einen Bauunternehmer beauftragt, das Haus zu renovieren. Mehrfach waren wir nach Hechelscheid gefahren, um den Fortschritt zu begutachten und weitere Anweisungen zu geben. Lange hatte ich es jedoch nicht ausgehalten. Nun war das Haus fertig, ich hatte es allerdings noch nicht im vollendeten Zustand gesehen.

Martin schaute mich überrascht an. Er und vier weitere Männer saßen auf den Bistrostühlen aus Aluminium, die ich letztes Jahr für den Hof gekauft hatte. Maria saß auf einem meiner bunten, großen Kissen aus dem Wohnzimmer vor Martin auf dem Boden. Seine Hand lag auf ihrer Schulter, eine intime Geste. Nun ließ er sie los, es wirkte schuldbewusst, und stand auf.

»Conny? Was machst du hier?«

Dasselbe hätte ich auch fragen können, doch ich schluckte die Frage hinunter.

»Wir wollten doch das Wochenende hier verbringen.« Ich zwang mich zu lächeln. »Da du nicht konntest, habe ich mich spontan entschlossen, alleine zu fahren.«

»Das ist ja eine Überraschung.« Er kam auf mich zu, blieb jedoch einen Meter vor mir stehen. »Wir arbeiten an einer Fallanalyse.«

»Hier?« Ich zog die Augenbrauen hoch.

»Nun, die beiden Fälle sind komplex, wir brauchten einen Ortswechsel, einen Bruch, um neu anzufangen, neue Impulse zu bekommen. Ich dachte, das Haus würde sich anbieten.«

»Tatsächlich?« Ich hörte den sarkastischen Ton in meiner Stimme.

»Ja, wir wollten bis morgen oder übermorgen bleiben.« Er warf einen schnellen Blick über seine Schulter zu den anderen, musterte mich dann wieder nachdenklich. »Aber das Haus ist ja groß genug, es ist kein Problem, dass du auch hier bist.«

Ich schluckte hart. Wie gnädig von ihm, er schickte mich nicht direkt nach Hause. Trotzdem kam ich mir wie ein Eindringling in meinem eigenen Haus vor, ein seltsames Gefühl.

Martin wandte sich zu den anderen. »Dies ist Constanze van Aken, meine Lebensgefährtin.« Er lachte leise, es klang nicht heiter. »Ich habe gar nicht mit ihr gerechnet.«

Eine spöttische Antwort lag mir auf der Zunge, doch ich biss die Zähne zusammen, nickte den anderen zu. Außer Maria und Andreas kannte ich niemanden. Maria war seit einiger Zeit Martins Assistentin. Sie war jünger als ich, kleiner, weiblicher und hatte lockige, dunkle Haare, die ihr herzförmiges Gesicht wie eine Wolke umgaben. Ich war groß, eher hager und hatte glatte Haare in einem gewöhnlichen Straßenköterblond. Irgendwie kam ich mir ihr gegenüber benachteiligt vor, was auch daran liegen mochte, dass Martin wesentlich mehr Zeit mit ihr verbrachte als mit mir.

Vor einigen Jahren war das gerichtsmedizinische Institut in Aachen geschlossen worden, alle Bereiche hatte man in Köln zusammengefasst. Seitdem führten wir eine Wochenendbeziehung. Um die verbleibende Zeit intensiver nutzen zu können, hatten wir das Haus in der Eifel gekauft. Und nun war er hier mit ihr, mit Maria. Es fühlte sich wie ein Verrat an.

Ich schalt mich eine dumme Gans und zwang mich, alle freundlich zu begrüßen. Bevor ich jedoch die Terrasse erreicht hatte, war Maria schon aufgestanden und zur Terrassentür gegangen.

»Möchte jemand einen Kaffee?«, fragte sie. Die anderen murmelten zustimmend.

Ein Mann stand auf und trat auf mich zu. Er überragte mich, musste also mindestens ein Meter und fünfundachtzig groß sein. Seine dichten, blonden Haare wirbelten sich über seiner Stirn zu einer Tolle. Ich schätzte ihn auf Mitte vierzig, etwa so alt wie Martin. Er war massig, aber nicht dick, wirkte durchtrainiert. Sein Händedruck war fest und warm.

»Robert Kemper, BKA. Wir arbeiten an einer OFA, einer operativen Fallanalyse. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Frau van Aken.«

Operative Fallanalyse des BKA? Überrascht zog ich die Augenbrauen hoch. Das war die deutsche Art des Profiling. Anders als in amerikanischen Fernsehfilmen arbeitete man in Deutschland in einem Team aus verschiedenen Spezialisten, um das Profil eines Serientäters zu ermitteln.

»Es geht um eine Mordserie?«, fragte ich leise.

»Wir sind uns nicht ganz sicher. Sie sind Psychologin, nicht wahr? Ich habe letztes Jahr mit Werner Bromkes zusammengearbeitet, er hat sie sehr lobend erwähnt.«

Bromkes war Staatsanwalt in Aachen und mit uns befreundet.

»Er hat mich lobend erwähnt? Wahrscheinlich, weil ich meine Gutachten schnell einreiche.« Ich lachte leise. »Die Rechnungen übrigens auch.«

»Er hält Sie für hervorragend. Ich wollte Sie schon angerufen haben, aber dann kam diese Sache dazwischen …« Kemper stockte.

Für einen Moment überlegte ich verwirrt, welche Sache er wohl meinte, doch dann ging mir auf, dass er von der Mordserie im Herbst sprach. Seitdem hatte ich keine Gutachten mehr angefertigt. Auch etwas, was ich wieder ändern musste.

»Natürlich hält er mich für hervorragend. Er schätzt mein Lamm in Rosmarinsirup.« Wieder lachte ich, versuchte vom Thema abzulenken.

»Über Ihre Kochkünste haben wir uns nicht unterhalten.« Kemper blieb ernst. »Wir suchen immer Spezialisten für die Espe.«

Espe – die Datei von Experten und Spezialisten des BKA, in der auch Andreas geführt wurde. Ich spürte, wie eine leichte Röte meinen Hals hochstieg, meine Wangen wurden warm.

»Ich bin Kinder- und Jugendpsychiaterin. Die Täter, die Sie suchen, sind aus der Altersklasse heraus. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen.«

Bevor er noch etwas sagen konnte, begrüßte ich die anderen flüchtig, dann ging ich ins Haus.

Kapitel 2

In der Tür zum Wohnzimmer blieb ich stehen. Ich ließ den nun fertigen Raum auf mich wirken. Die frisch abgeschliffenen Dielen hatten die satte Farbe von Honig. Die Wände waren in einem sanften Apricot gestrichen. Der Raum wirkte warm und gemütlich. Das lag auch an dem alten gusseisernen Ofen, der auf einer Edelstahlplatte in der Ecke stand, davor ein Ledersofa, das ich noch nicht kannte. Martin musste es in den letzten Wochen gekauft haben, ohne mir davon zu berichten.

Langsam ging ich in den Flur, öffnete die nächste Tür. Hier stand der alte Esstisch. An der Wand war eine Anrichte aus Weichholz, darin das Geschirr. Halb abgebrannte Duftkerzen verströmten einen intensiven Geruch nach Vanille.

Auf dem Tisch lagen Aktenordner und Spurenmappen. Vermutlich hatten sie hier gesessen, bis die Sonne sie auf die Terrasse gelockt hatte. Ich strich mit den Fingerspitzen über das schrundige Holz des Tisches.

Aus der Küche hörte ich das Klappern von Geschirr, das Gluckern der Kaffeemaschine. Leise schloss ich die Tür des Esszimmers hinter mir, ging weiter durch den Flur. Ich warf einen Blick in die Küche. Maria hatte mir den Rücken zugewandt. Sie öffnete und schloss Schranktüren, nahm Becher, Zuckerdose und Milchkännchen heraus, arrangierte alles auf einem Tablett. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich in meiner Küche zurechtfand, ärgerte mich.

Ich überließ ihr die Arbeit und ging die steile Treppe nach oben. Links lag das Bad. Ich schaute nur kurz hinein. Hier hatte sich nichts verändert. Das Badezimmer war nach dem Schlafzimmer der zweite Raum gewesen, den wir renoviert hatten. Die alte Emaillewanne auf ihren Klauenfüßen lud zu einem ausgiebigen Schaumbad ein, etwas, was mir immer gut getan hatte. Später, versprach ich mir. Das Zimmer neben dem Bad sollte irgendwann mal ein Arbeitszimmer werden. Vielleicht auch ein Kinderzimmer, doch diese Möglichkeit lag weit entfernt, schien immer unwahrscheinlicher zu werden. Ich erwartete staubige, abgestandene Luft, aber meine Erwartung erfüllte sich wieder nicht. Auch dieser Raum war neu verputzt und gestrichen worden. Die Wände waren weiß, so als wartete das Zimmer noch auf seine endgültige Farbe und Bestimmung. Auf dem Holzboden lag ein bunter Flickenteppich. Auch das Bett war neu, jemand hatte es frisch bezogen. In einer Ecke lag ein Rucksack. Ich zog die Tür wieder hinter mir zu, fühlte mich, als sei ich in fremdes Territorium eingedrungen. Die Tür zum zweiten Zimmer, eigentlich war es nur eine Abstellkammer mit Fenster, ließ ich aus. Noch mehr Überraschungen würde ich nicht verkraften.

Vor unserem Schlafzimmer zögerte ich. Was, wenn Martin auch dort Veränderungen vorgenommen hatte, ohne es mir zu sagen? Schließlich drückte ich die Klinke. Mit dem vertrauten Knarren öffnete sich die Tür. Das Fenster stand auf, und der Duft sonnengewärmter Luft füllte den Raum.

Charlie war mir auf meinem Erkundungsgang durchs Haus gefolgt. Misstrauisch hatte er in jedem Raum geschnüffelt, die Ohren leicht nach hinten gelegt und vermutlich verwirrt von all den fremden und neuen Gerüchen. Auch in diesem Raum ging er langsam von einer Seite zur anderen, schnüffelte. Seine Krallen erzeugten ein leichtes Scharren auf dem Holzboden, ein vertrautes Geräusch. Schließlich sah er mich an, drehte sich zweimal im Kreis und legte sich vor dem Bett auf den Boden, so als wolle er mir zu verstehen geben, dass alles in Ordnung war.

Ich setzte mich auf die Bettkante, vergrub das Gesicht in meinen Händen. Das Haus hatte nichts von der Bedrohlichkeit meiner Albträume. Es war ein schönes Wochenendhaus geworden, behaglich, in warmen Tönen gestrichen, mit gemütlichen Möbeln ausgestattet. Ich ließ mich zurückfallen, atmete tief durch.

Ich musste eingeschlafen sein, eine Art des Bewusstseins, mit Problemen fertig zu werden. Als ich die Augen wieder aufschlug, stand die Sonne tief am Himmel, die Luft war kühler geworden, es roch würzig nach dem Tannenwald, der hinunter zum See führte. Irgendwo muhten Kühe, warteten ungeduldig darauf, zum Melken von der Weide geholt zu werden.

Von unten konnte ich Stimmen hören. Wahrscheinlich befassten sie sich wieder mit der Fallanalyse.

Bei operativen Fallanalysen handelte es sich nicht um Verbrecherjagd, so wie es oft im Fernsehen dargestellt wird. Meist befasst sich eine Gruppe von Experten mit einem Fall, beschreibt den Tathergang, die Opferpersönlichkeit, den Modus Operandi des Täters, das Motiv und forensische Daten, um einen Eindruck vom Täter zu bekommen. Gibt es mehrere Fälle, die ähnlich gelagert sind, werden sie unabhängig voneinander analysiert und dann erst verglichen. So kann man eine Vermutung über das Profil, Alter und die Herkunft des Täters bekommen.

Diese Art zu arbeiten war langwierig und schwierig. Sie lief parallel zur herkömmlichen Ermittlungsarbeit der Polizei, meist jedoch Hand in Hand mit ihr.

Ich hatte mich mit dieser Art von Fallanalyse beschäftigt, da mich die forensische Psychologie interessierte. Das war »davor« gewesen. Jetzt schreckte mich jeder Bezug zu Verbrechen ab. Selbst Gutachten zu Scheidungsverfahren schienen mir im Moment zu schwierig zu sein. Stattdessen hatte ich wieder Kontakte zum Kinderhospiz aufgenommen und betreute dort einen Jungen, der in absehbarer Zeit an einem Tumor in seinem Kopf sterben würde.

»Ablehnung der Realität«, nannte es Miriam Nebel. Sie war meine Mentorin.

»Ich wüsste nichts, was reeller wäre als der Tod eines Kindes«, hatte ich erwidert, ein wenig Trotz in der Stimme.

»Du befasst dich mit einem schrecklichen Schicksal eines anderen, einem der furchtbarsten Schicksale überhaupt – dem Tod eines Kindes –, um dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen zu müssen.«

»Was ist daran falsch, sich auf die Probleme anderer zu konzentrieren? Du tust es doch auch. Hier. Jetzt. Mit mir.« Ich schnaufte. »Zu viel Introspektion kann einen verrückt machen.«

»Von verrückt bist du meilenweit entfernt, Conny. Von Introspektion allerdings auch. Du weißt doch, wie es läuft.« Sie lächelte freundlich.

»Es zu wissen und es auf mich selbst anzuwenden sind zwei verschiedene Paar Schuhe.« Ich senkte den Kopf.

Mein Magen knurrte. Seit heute Morgen hatte ich nichts mehr gegessen. Meine Sachen und auch die Vorräte, die ich eingepackt hatte, befanden sich noch in meinem Wagen in der Auffahrt. Ich konnte zwei Dinge tun, wurde mir klar, sie holen und hier bleiben oder einsteigen und wieder nach Aachen fahren.

In dem frisch renovierten und neu gestalteten Haus erinnerte kaum noch etwas an »damals«. Stattdessen hatten sich die Schatten verlagert. Unten saß eine Gruppe Kriminalisten und beschäftigte sich mit einem grausamen Mord. Die Ruhe, die ich meinte, zu brauchen, um mit meinen Ängsten fertig zu werden, war hier nicht gegeben. Wenn ich hier blieb, würde ich mich mit fremden Menschen abgeben müssen, die Themen behandelten, vor denen ich davonlief.

Schocktherapie, kam mir in den Sinn. Hatte Martin das etwa eingefädelt? Wollte er mich mit aller Macht wieder in mein altes Leben und früheres Ich zurückzwingen? Blödsinn, Constanze, er konnte nie im Leben ahnen, dass du ohne ihn hierher kommst. Es schien ihn noch nicht einmal zu freuen, im Gegenteil. Ich störte ihn vermutlich genauso, wie seine Kollegen mich, wenn nicht sogar noch mehr. Das Gefühl, ein unwillkommener Eindringling in einem Bereich seines Lebens zu sein, in dem ich nichts mehr zu suchen hatte, verstärkte sich.

Charlie hob den Kopf, seine Rute klopfte auf den Boden. Er sah mich bittend an.

»Natürlich, du hast Hunger, und raus musst du auch.« Ich reckte mich, erhob mich dann. Im Schrank standen meine Laufschuhe, schlammverkrustet noch vom letzten Herbst. Seitdem war ich nicht mehr laufen gewesen. Körperliche Bewegung würde mir gut tun, mich auf andere Gedanken bringen.

Ich ging nach unten, blieb am Treppenabsatz stehen, lauschte. Die Stimmen kamen nun aus dem Wohnzimmer.

»Wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, wer der Tote ist, deshalb können wir noch keine Aussagen zur Opferpersönlichkeit machen. Möglicherweise war der Mann im Strichermilieu unterwegs, auf der Suche nach einem jungen Freier. Er ist an den Falschen geraten, hat sich willig fesseln und schlagen lassen und dann erst bemerkt, dass die Falle tödlich ist«, sagte Martin energisch. »Ich meine, wir diskutieren hier doch nur Möglichkeiten durch. Hypothesen.«

»Ich verstehe nicht, dass ein etwa achtzigjähriger Mann immer noch nicht identifiziert ist.« Andreas schnaubte. »Ein alter Mann in Deutschland, der nicht zu identifizieren ist? Was ist mit der Polizei los?«

»Ich denke, du bist bei der Espe und weißt, wie es läuft.« Die Stimme kannte ich nicht, aber sie klang ein wenig höhnisch. »Der Mann war erwachsen, konnte gehen, wohin er wollte. Keine Vermisstenanzeige würde gespeichert werden, solange niemand Gefahr im Verzug sieht, ein drohendes Verbrechen. Jeder Erwachsene in Deutschland hat das Recht, sich frei zu bewegen.«

»Aber«, fiel ihm jemand ins Wort, den ich auch nicht kannte, »wenn er tatsächlich homosexuell war und alleinstehend, kann es auch sein, dass er überhaupt noch nicht vermisst wird. Dann ist er auch in keiner Kartei. Da er ein Gebiss hatte, welches nicht bei der Leiche anhängig war, können wir ihn auch über die Zähne nicht identifizieren.«

»Es kann doch nicht sein, dass ein alter Mann einfach so verschwindet und nicht vermisst wird. Dass sich Verwandte, Nachbarn oder Freunde keine Gedanken machen.«

»Aber sicher. Wer würde dich vermissen, Andreas? Und nach welchem Zeitraum? Von Martin jetzt mal abgesehen.«

»Meine Mutter. Nach zwei Tagen, schätze ich.«

»Die Mutter des Toten ist schon lange Staub, die vermisst niemanden mehr.«

»Uff. Ja. Stimmt.«

Ich atmete tief ein. Das waren alles Dinge, die ich nicht hören wollte. Die Haustür war nicht abgeschlossen, ich ging langsam die Einfahrt hinunter zu meinem Wagen. Dort griff ich nach dem Hundefutter und der Kühltasche mit den Lebensmitteln. Ich hatte nur wenige Sachen eingepackt, nicht mit einem Überfallkommando von sechs Leuten gerechnet. Nun war die Eifel nicht jenseits jeder Zivilisation, und wir würden sicherlich an Lebensmittel kommen. Zur Not könnte man Pizza in Simmerath oder Rurberg bestellen.

Typisch Conny, dachte ich, denkst immer ans Essen. Endlich löste sich ein Teil meiner Verspannung. Ich lächelte, räumte die Lebensmittel in den Kühlschrank, klopfte vor dem Haus die Schuhe aus und begann langsam und sorgfältig mit ein paar Dehnübungen. Dann trabte ich, Charlie an meiner Seite, Richtung Wald.

Kapitel 3

Im Wald roch es nach Harz und Laub, der Boden federte unter meinen Füßen. Charlie blieb konstant an meiner Seite, auch wenn ich ihn ohne Leine laufen ließ. Er war ein ausgebildeter Polizeihund und trotz seiner erst fünf Jahre schon im Ruhestand. Vor einigen Monaten hatten wir ihn zu uns genommen, und obwohl ich erst zweifelte, konnte ich mir nun ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Er bildete eine Konstante, zwang mich aufzustehen und mit ihm spazieren zu gehen. Routine war wichtig, wenn ansonsten zu viele Schatten im Leben drohten.

Nach einer Weile tauchten immer wieder Wörter in meinem Kopf auf. Ausgeblutet. Geschlagen. Vergewaltigt. Spuren von Fesseln an den Handgelenken.

Ich versuchte diese Worte zu verdrängen, dachte angestrengt darüber nach, welche Vorräte ich mitgebracht hatte und was ich daraus zu essen machen könnte.

»Vielleicht eine Quiche? Ich habe Speck. Porree bekommen wir beim Bauern. Frische Eier auch. Sahne habe ich mitgebracht«, sagte ich leise zu Charlie. Wie immer schien er mir aufmerksam zu lauschen.

Anale Fissuren. Schnittverletzungen in der Lende und an den Beinen. Ausgeblutet.

Hatte der Mann gewusst, dass er sterben würde? Wer tat so etwas einem anderen an? Es war keine Tat im Affekt gewesen. Oder vielleicht doch? Vielleicht gehörten die Fesseln und einige der Blessuren zu den sexuellen Spielchen, die sie im Einvernehmen miteinander gespielt hatten, und dann war es eskaliert, umgeschlagen. Vielleicht war der Mann bei einer Domina gewesen und fand Befriedigung in devotem Verhalten?

Es gab Menschen, die höchste Lust durch Qualen erfuhren, die sich gerne schlagen und verletzen ließen. Aber wie passten dann die Spermaspuren dazu? Homoerotische Spiele, Constanze, das wäre auch eine Möglichkeit, dachte ich. Und dann: Verdammt, du machst es schon wieder. Du denkst darüber nach.

»Für eine Quiche brauche ich Blätter- oder Mürbeteig. Mehl habe ich nicht da«, sagte ich laut.

Vielleicht war aber Mehl in der Küche. Zucker und Kaffeesahne waren auch dort gewesen, Maria hatte die Sachen mühelos in den Schränken gefunden. In den Schränken, die ich noch nicht geöffnet hatte. Wer hatte das Geschirr eingeräumt? Martin? Aber wann?

Es waren zu viele Sätze mit einem Fragezeichen dahinter in meinem Kopf.

»Nicht alles ist immer so kompliziert, nicht wahr, Charlie? Sicher gibt es eine einfache und logische Erklärung für alles.« Ich versuchte meiner Stimme einen überzeugenden Klang zu geben, doch es klang eher gepresst.

Das liegt daran, dass ich keine Kondition mehr habe. Die Spaziergänge mit Charlie rund um die Frankenberger Burg waren alles, was ich in den letzten Monaten an körperlicher Ertüchtigung gehabt hatte. Viel zu wenig. An einer Weggabelung blieb Charlie stehen und blickte sehnsüchtig auf den Pfad, der hinunter zum See führte.

»Nein, Charlie. Nicht zum See. Nicht alles auf einmal. Schritt für Schritt. Einen Schritt nach dem anderen.« Ich nahm den anderen Pfad, der zurück nach Hechelscheid führte.

Wann hatte der alte Mann gewusst, dass er sterben würde? Als der Täter ihm die Schnittwunden beibrachte und das Blut und sein Leben langsam aus ihm herausflossen? Oder schon vorher, nach zwei, drei Tagen ohne Nahrung und Flüssigkeit?

Ein Spiel, das Hunger und Durst beinhaltete? Möglich war das. Sexuelle Vorlieben konnten so ziemlich alles beinhalten, was man sich vorstellen konnte, und auch manches, was jenseits meiner Vorstellung lag.

Und doch, es schien mir abwegig zu sein, dass jemand so etwas gerne mit sich machen ließ. Wie war die Leiche gefunden worden? Und wo? Ich tat es schon wieder.

»Ich könnte Brathähnchen in Rurberg kaufen und Salat. Dazu Brot. Was meinst du, Charlie?« Ich sah ihn an, doch diesmal hielt er seine Nase schnuppernd in den Wind.

Es knackte im Gebüsch, und plötzlich sprang ein Hase auf den Weg. Er sah uns und schien für einen Moment zu erstarren, dann sprang er weiter, schlug einen Haken und verschwand im Unterholz. Charlie schaute ihm sehnsüchtig hinterher, besann sich dann, streckte sich und sah stoisch nach vorne.

»Guter Hund«, murmelte ich.

Meine Muskeln schmerzten, mein Atem ging stoßweise, als wir endlich den knirschenden Kies des Hofes erreichten.

Noch schien die Sonne auf den Hof. Ich ließ mich erschöpft auf das Holzdeck der Terrasse sinken. Charlie stand neben mir, wedelte auffordernd mit der Rute, hechelte. Er brauchte Wasser. Ich auch. Trotzdem schaffte ich es nicht aufzustehen. Wie festgeklebt blieb ich sitzen, die Beine leicht gespreizt, die Ellenbogen auf die Knie gestützt und den Kopf gesenkt. Schweiß lief mir über den Rücken.

Die Terrassentür ging auf. Martin reichte mir eine Flasche Mineralwasser, setzte sich neben mich auf die Holzplanken der Terrasse.

»Hey du«, sagte er leise.

»Hmm.«

Zwischen uns standen viele Worte, aber keiner von uns traute sich, sie auszusprechen.

Ich trank gierig, griff dann hinter mich. Dort stand immer noch das Kaffeegedeck auf einem Tablett auf dem Boden. In eine der Untertassen goss ich ein wenig Wasser, stellte sie vor Charlie. Er krauste die Nase, schnaufte, die Kohlesäurebläschen kribbelten ihm in der Nase, schließlich überwand er sich und schleckte die Flüssigkeit auf. Dann legte er sich zu meinen Füßen hin.

»Ich bin sehr überrascht, dass du hier bist.« Martin sah mich nicht an, knetete seine Hände.

»Tut mir leid, wenn ich störe.« Ich klang trotzig wie eine Vierjährige. Vorsichtig berührte ich seinen Arm, eigentlich war es keine wirkliche Berührung, eher ein Lufthauch.

Martin schüttelte den Kopf. »Warum machst du das? Warum ist es so geworden zwischen uns?«

Grundgütiger, dachte ich, eine Grundsatzdiskussion über uns und alles. Das war für den Moment zu viel für mich. Ich stand auf.

»Ich weiß nicht, was du meinst. ›Zwischen uns‹ … Himmel, weißt du eigentlich, wie viel Überwindung es mich gekostet hat, überhaupt hierher zu fahren? Wie viel Kraft ich gebraucht habe, um meine Ängste einigermaßen in den Griff zu bekommen und mich dazu zu bringen, in die Eifel zu fahren. Weißt du das eigentlich? Nein, das weißt du nicht.« Ich spuckte die Worte heraus.

»Doch, Conny, das weiß ich.«

»Du kannst es nicht wissen, du hast nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Hier.« Wütend sah ich ihn an. »Für dich ist Hechelscheid, unser Haus, immer noch ein ganz normales Wochenendhaus. Ein friedlicher Rückzugsort.«

»Es ist ein ganz normales Wochenendhaus. Und es ist fertig. Gefällt es dir?«

»Ob es mir gefällt? Ich weiß es nicht. Es ist schön, ohne Frage. Du hast eine neue, saubere Realität geschaffen. Wir streichen einfach die Wände, und schon ist es gut. Wenn es wirklich so einfach wäre, dann würden alle Malergeschäfte florieren, und kein Psychiater hätte mehr Kundschaft.«

»Conny, tu das nicht.«

»Was tu ich denn? Ich habe gar nichts getan. Du hast gehandelt. Du hast verputzt, gestrichen und eingeräumt.«

Martin schüttelte den Kopf und wischte sich mit beiden Händen über das Gesicht. »Conny, warum machst du das? Bestimmt habe ich dich zehnmal gefragt, was mit dem Haus werden soll. Du hast nie eine klare Antwort gegeben.« Er stand auf, sah mich endlich an. »Ich gestehe dir zu, dass die Erlebnisse, die du hattest, schrecklich waren. Unvorstellbar grauenvoll. Für mich und niemanden sonst nachvollziehbar. Aber das Leben hört nicht auf. Die Uhr tickt weiter.« Seine Stimme war ruhig geblieben, doch nun wurde sie lauter, klang ärgerlich. »Ich bin nicht gefangen in Ängsten. Mein Leben lief weiter, während du dich verkrochen hast. Und es gefällt mir, mein Leben und auch das Haus. Wenn es dir nicht gefällt, können wir alles ändern, du musst es nur sagen. Aber dann sag es auch. Steh nicht hier und schau mich beleidigt an.«

Er hatte recht, wurde mir klar. Ich hatte kein Recht, gekränkt zu sein und ihn zu verletzen.

Er kam auf mich zu, nahm mich in die Arme, hielt mich fest. »Schon gut.«

»Nein, nichts ist gut«, murmelte ich an seiner Schulter, in den Stoff seines Hemdes, das nach gesundem Schweiß roch, seinem Aftershave und dem Waschmittel. »Ich benehme mich wie einer dieser schizoiden Grenzfälle, dem Albtraum eines jeden Therapeuten, unberechenbar.«

»Das ist nichts Neues.« Martin lachte leise und schob mich ein Stück von sich weg, schaute mich an. »So warst du schon immer. So habe ich dich kennengelernt, und so liebe ich dich. So und nicht anders.« Er holte tief Luft. »Trotzdem arbeiten wir an diesem Mordfall. Wir müssen daran arbeiten.«

Peng. Seine Worte waren wie eine Ohrfeige und holten mich in die Realität zurück.

»Der Fall?«

»Wir arbeiten an einer operativen Fallanalyse. Es ist wichtig. Da draußen ist ein Killer unterwegs. Die Polizei hat keinen Schimmer eines Ansatzpunktes. Die Details sind verwirrend. Das alles muss dich nicht interessieren.« Der letzte Satz klang abwertend.

»Wie bitte?«

»Ich finde es sehr mutig von dir, dass du hierher gefahren bist. Alleine. Wirklich, das war toll von dir, Conny. Ich schätze es sehr, dass du an dir arbeitest. Das ist großartig.«

»Es ist nicht einfach.«

»Nein, das glaube ich dir.« Er zog mich an sich, küsste meinen Scheitel. Martin war einer der wenigen Männer, die wirklich größer waren als ich. Ich hatte das immer genossen.

»Du hast bewiesen, dass du hierhin fahren kannst. Du warst sogar laufen. Im Wald?« Wieder schob er sich von mir, schaute mich an. Ich nickte. »Im Wald. Das ist toll, das ist wirklich großartig.«

»Das ist flexibel.« Ich lachte leise. »Flexibilität ist ein Zeichen von Reife.« Nun löste ich mich aus seiner Umarmung, sah ihn an. »Was soll das werden, Martin?«

Er breitete die Arme aus, machte eine weite Bewegung mit den Armen. Spatzen hätte er damit nicht verscheuchen können.

»Ich könnte dich nach Hause fahren, Constanze.« Nun senkte er den Blick. »Ich fahre dich nach Hause, und nächstes Wochenende verbringen wir hier gemeinsam. Den ersten Schritt hast du getan. Der zweite wird leichter werden. Beim dritten Mal ist es gar kein Schritt mehr, dann gehst du wieder zur Normalität über.« Martin lächelte.

»Scheiße, willst du mich verarschen?«

»Wie bitte?« Er riss die Augen auf, aber sein Blick traf nicht meinen. Stattdessen fixierte er irgendeinen Punkt weit hinter mir bei den Kuhweiden. Ich war versucht, mich umzudrehen und zu schauen, was er dort so Interessantes sah, widerstand aber der Versuchung. »Du willst mich loswerden?«

Noch vor einer Stunde hatte ich überlegt, nach dem Laufen wieder zurück nach Aachen zu fahren. Doch nun war der Gedanke indiskutabel, eigentlich undenkbar. Ich ließ mich nicht einfach wegschicken.

»Aber nein, Conny. Ich will dir helfen. Ich will für dich da sein.« Er klang tatsächlich ernsthaft.

»Ich in Aachen und du hier? Wie willst du dann für mich da sein?« Ich lachte spröde.

»Ich würde dich fahren, Conny. Das war mein Angebot. Ich fahre dich zurück in deine Wohnung und komme dann wieder hierher, um mit den Kollegen an der Fallanalyse zu arbeiten. Ein scheußlicher Fall voller Gewalt. Etwas, mit dem du dich nicht beschäftigen willst.«

»Wer sagt das?« Ich sah ihn herausfordernd an.

»Niemand. Ich dachte nur … ach komm. Du willst das nicht, Conny. Du willst das seit Monaten nicht. Selbst Scheidungsfälle sind dir zu gewalttätig. In deiner Gegenwart darf man noch nicht mal ›todsicher‹ sagen, ohne dass du durchdrehst. Jetzt spiel nicht die Coole. Du willst damit nichts zu tun haben, nichts davon hören.« Nun klang er nicht mehr defensiv.

»Das Haus ist groß genug – deine Worte.«

»Richtig. Das Haus mag groß genug sein, aber wir arbeiten an dem Fall eines Serienkillers, jemand, der ohne Skrupel tötet. Es ist wichtig, dass wir sein Profil erstellen. Schnell erstellen, bevor er wieder zuschlägt. Wir diskutieren unappetitliche Fakten, beschäftigen uns mit grässlichen Details. Das ist sicher zu viel für dich, auch wenn du es nur am Rande mitbekommen würdest. Für dich wäre es besser, das Wochenende in Aachen zu verbringen und uns unsere Arbeit tun zu lassen. Ich meine es nur gut mit dir, Conny.«

Ich drehte mich um, sah den blassen Mond am Himmel stehen. Es war nur ein Schatten, wie ein Fleck auf einem Negativ. Inzwischen waren die Kühe gemolken worden, Grillen zirpten in der Böschung, der Wind strich durch die Gräser. Irgendjemand hatte ein Feuer angezündet, es roch nach Holzkohle und seltsamerweise metallisch nach Schnee.

»Ich bleibe, Martin. Zumindest bis Morgen.«

Für einen Moment verharrte er schweigend hinter mir. Dann sagte er leise: »Na gut, deine Entscheidung. Schön, dass du wieder Entscheidungen triffst, Conny. Auch wenn ich nicht mit ihnen übereinstimme.« Er klang resigniert, drehte sich um und ging zurück zum Haus. »Wir wollen Pizza bestellen. Möchtest du auch?«

Kapitel 4

Nachdem ich den Hund gefüttert hatte, duschte ich lange. Das heiße Wasser prasselte in einem harten Strahl auf meine Haut. Ich hielt die Luft an, atmete flach, gewöhnte mich an die Hitze. Doch statt meine Muskeln aufzulockern, verkrampfte ich immer mehr. Schließlich stellte ich das Wasser ab, rubbelte mich trocken. Dampfschwaden waberten durch den Raum und ließen alles unwirklich erscheinen. Das passte zu meinen Gefühlen. War ich wirklich in Hechelscheid, in der Eifel, in unserem Haus? War dies tatsächlich noch unser Haus? Wo stand ich in meinem Leben? War das eine der unzähligen Weggabelungen des Lebens, an der man eine Entscheidung treffen musste?

Rechts oder links? Geradeaus oder um die Kurve?

Sollte ich weitermachen, mein Leben wieder aufnehmen, oder sollte ich neu anfangen? Ich wusste es nicht.

»Schön, dass du wieder Entscheidungen triffst, Conny«, hatte Martin gesagt. Tat ich das denn wirklich, oder war ich einfach nur unentschlossen und zu müde, um nach Aachen zurückzukehren?

Ich wickelte mich in das Handtuch, schlich über den Flur zu unserem Schlafzimmer. Von unten klang lautes Gelächter zu mir herauf. Wie konnten sie lachen, wenn sie doch an einer so scheußlichen Fallanalyse arbeiteten?

Conny, sei kein Idiot. Sie arbeiten, aber sie sind auch Menschen. Es ist eine Fallanalyse und betrifft sie nicht persönlich. Es ist ihr Job, die Fakten zusammenzutragen und zu bewerten, und hat nichts mit ihnen und ihrem Leben zu tun.

Das war mein größtes Problem. Ich zog mir in letzter Zeit jeden Schuh an, der mir in den Weg kam. Vor allem solche, die mir gar nicht passten. In der Theorie war die Lösung ganz einfach, ich musste nur damit aufhören, musste es schaffen, wieder die Grenze zwischen mir und allen Grausamkeiten zu ziehen.

»Where is my mind?«, summte ich leise. Wo ist mein Verstand?

Plötzlich sehnte ich mich nach Gesellschaft, nach Lachen, Wärme, freundlichen Gesichtern und Pizza. Ich zog mich an und ging zur Treppe.

Du kannst das, Conny, sagte ich mir. Du kannst wieder am Leben teilnehmen, lachen, Witze machen und dich mit anderen unterhalten. Dass du es monatelang nicht getan hast, bedeutet nicht, dass du es nicht mehr kannst. Ich ging hinunter.

Sie saßen im Wohnzimmer, hatten zwei Korbstühle geholt, das Sofa nach hinten geschoben und so die Runde vor dem Ofen vergrößert. Obwohl der Nachmittag fast sommerlich warm gewesen war, hatte sich inzwischen die nächtliche Kühle wie eine Decke über die Landschaft gelegt. Nebelschwaden zogen geisterhaft über den Rursee. Die Klappe des Ofens stand auf. Es roch nach Feuer und Harz.

Ich blieb in der Tür stehen, biss mir auf die Lippen, wusste plötzlich nicht mehr, was ich sagen sollte.

»Conny!« Es war Andreas, der mich rettete. »Wie schön, dass du geblieben bist.« Es klang so, als ob er es ehrlich meinte. Hatte Martin ihnen von mir erzählt? Von meinen Problemen? Was mochten sie von mir denken?

»Es war bestimmt ein ganz schöner Schock, uns alle hier vorzufinden. Eine unerwartete Hausbesetzung. Wie können wir das wiedergutmachen? Möchtest du Wein?«

»Ja.« Ich nickte und versuchte ein vorsichtiges Lächeln. »Sofern ihr einen gekühlten Weißwein da habt.«

Martin stand auf. »Haben wir. Einen Chardonnay. Ich hole ihn dir.«

Er berührte mich leicht, als er an mir vorbeiging. Am liebsten hätte ich ihn in die Arme genommen und an mich gepresst, ihn festgehalten und mich für alles, was ich ihm zumutete, entschuldigt.

»In der Küche ist noch ein Stuhl.« Robert Kemper rückte ein wenig zur Seite, machte Platz für mich. Jemand stand auf, holte den Stuhl und stellte ihn in die entstandene Lücke. Mit einem Ploppen öffnete Martin die Weinflasche, schenkte mir ein Glas ein. Er lächelte zaghaft. »Möchte noch jemand Weißwein, oder bleibt ihr bei Bier?«

»Hast du auch einen Roten?«

»Merlot. Aber damit sind unsere bescheidenen Vorräte erschöpft. Einen Cocktail kann ich nicht bieten.« Martin ging wieder in die Küche, Maria folgte ihm, brachte Gläser und Besteck.

»Die Pizza müsste gleich kommen«, sagte sie, nachdem sie einen Blick auf die Uhr geworfen hatte.

Ich setzte mich, nippte an meinem Wein, betrachtete verstohlen die anderen, spürte ihre neugierigen Blicke auf mir. Für einen Moment versickerte die Unterhaltung.

»Wir haben uns zwar heute Nachmittag schon kurz vorgestellt, aber ich weiß nicht, ob Sie sich an unsere Namen erinnern«, sagte einer der Männer. Er hatte kurze, lockige Haare, graue Augen und einen Kinnbart. »Ich bin Julius Hartfeld, Kripo Köln.« Er nickte mir freundlich zu.

»Thorsten Schneider, ebenfalls Kripo Köln.« Thorsten trug die glatten, braunen Haare zu einem Pferdeschwanz. Sein Gesicht war rund und freundlich, ein verschmitztes Lächeln umspielte seine Lippen. Auf den ersten Blick hätte ich ihn für einen Sozialpädagogen oder Erzieher gehalten.

»Robert Kemper, BKA Wiesbaden.« Kemper hob sein Glas, prostete mir zu. »Ein wunderschönes Haus haben Sie hier. Es war eine gute Idee von Martin, uns hierher zu bringen.«

»Eine ungewöhnliche Idee, oder?«

»Schon, aber manchmal hilft ein Ortswechsel, um neue Impulse zu bekommen. Wir haben uns zu sehr in unwichtige Details verrannt, liefen im Kreis.«

Andreas und Maria hatten sich nicht vorgestellt, was entweder niemandem auffiel, oder alle wussten, dass wir uns kannten.

»Und nun laufen Sie nicht mehr im Kreis?«

Kemper lachte. »Nein, jetzt bewegen wir uns in Schlangenlinien.«

»Ich weiß nicht, Robert. Vielleicht ist es gar nicht so abwegig, was Martin gesagt hat«, meinte Julius Hartfeld und zog die Stirn kraus. »Wir haben nicht den Schimmer einer Ahnung, was das Motiv angeht. Möglicherweise gibt es keines. Ein Psychopath, der mordet, was ihm in den Weg kommt.«

»Du meinst, es ist ihm egal, wer es ist, Hauptsache, er kann jemanden umbringen? Zufällige Opfer, wahllos?«

»Das ist ziemlich ungewöhnlich. Ein Schlachter, ein Verrückter, der mordet um des Mordens willen?«

Ich lehnte mich zurück, lauschte dem Gespräch. Sie schienen meine Anwesenheit vergessen zu haben. Neben mir knisterte das Feuer, hin und wieder knackte ein Ast, zersprang. Kleine Funken stoben auf. Martin hatte die Scheibe aus feuerfestem Glas vor die Ofentür geschoben. Er hatte die Glasscheibe gekauft, damit ich bei geöffneter Ofentür den tanzenden Lichtschein betrachten konnte. Den Ofen hatten wir in einem kleinen Antikladen in Belgien entdeckt und uns in ihn verliebt. Wir ließen den gusseisernen Kamin sandstrahlen, so dass die feine Ziselierung wieder deutlich zu Tage trat. Auf den dicken, bunten Kissen vor dem Kamin hatte ich am liebsten gesessen. Ich verlor mich in meinen Erinnerungen, hörte das Gespräch nur am Rande. Das Klingeln des Pizzadienstes riss mich aus meinen Gedanken. Plötzlich merkte ich, wie hungrig ich war.

Gegen zehn waren sie mit ihren Überlegungen immer noch nicht weitergekommen. Ich brachte die Teller und das Besteck in die Küche, schaute mich nachdenklich um. Die Küche war einfach, aber zweckmäßig, die weißen Schränke schlicht. Nur der sechsflammige Gasherd und der Dampfgarer zeugten von meiner Leidenschaft zu kochen. Auch das hatte ich viel zu lange vernachlässigt.

Charlie sah mich erwartungsvoll an, die Ohren gespitzt. Er wollte raus. Schritt für Schritt, dachte ich und fühlte in mich hinein. War ich bereit dazu, hier nachts mit ihm spazieren zu gehen? Mein Herz schlug heftig, und doch zog ich meine Schuhe an, nahm die Jacke von der Garderobe. In diesem Moment öffnete sich die Wohnzimmertür, der Mann vom BKA trat in den Flur. Da ich im Dunkeln an der Treppe stand, sah er mich nicht. Er streckte sich, gähnte. Sein Name wollte mir nicht einfallen. Dann bewegte Charlie sich.

»Oh.« Erschrocken sah der Mann mich an, lächelte dann. »Sie wollen mit dem Hund raus?« Er trat zu uns, bückte sich und ließ Charlie an seiner Hand schnuppern.

»Ja.«

»Darf ich mitkommen? Ein wenig frische Luft würde mir gut tun.«

»Hier im Ort gibt es nichts zu sehen. Nachts ist es wie ausgestorben.«

»Wunderbar. Um zehn Uhr abends bin ich nicht auf Sehenswürdigkeiten aus.« Er nahm seine Jacke, folgte mir.

Robert Kemper, fiel mir ein, hieß er. Schweigend gingen wir über den Hof, dann zögerte ich. Rechts führte der Weg entlang an den Weiden und Feldern in den Wald und hinunter zum Rursee. Links ging es in das Dorf. Charlie nahm mir die Entscheidung ab, er wandte sich nach links.

»Das ist ein wunderbarer Hund.«

»Charlie? Ja. Ich bin froh, dass wir ihn haben.«

»Ein Mischling, nicht wahr?«

»Ein reinrassiger Schäflador.« Ich lachte leise, als Robert mich überrascht ansah. »Eine Mischung zwischen Schäferhund und Labrador. Er hat eine ausgezeichnete Nase.«

»Ich hatte früher auch Hunde.« Eine gewisse Sehnsucht klang in seiner Stimme mit, etwas, was ich kannte und was uns Hundeliebhaber verband.

»Disraeli verurteilte Hundefreunde als Machtmenschen«, murmelte ich. »Er hatte keine Ahnung von Treue und Liebe.«

»Benjamin Disraeli? Nun ja, in seiner Zeit gab es durchaus Machtmenschen, die Hunde einsetzten und missbrauchten. Katzenliebhaber können das nicht. Insofern hatte er recht. Er stand für Freiheit und Demokratie.«

»Machtmenschen gab es zu jeder Zeit. Auch Menschen, die Tiere missbrauchen. Jemand der Hunde liebt, muss kein Machtmensch sein.«

Für einen Augenblick erwiderte Kemper nichts.

»Ihr Hund ist sehr gut erzogen«, sagte er dann. Ein leises Schmunzeln schwang in seiner Stimme mit.

»O ja. Charlie ist ein pensionierter Polizeihund. Er ist durch und durch gedrillt, gut erzogen und folgsam. Der Traumhund eines Machtmenschen.«

»Dann passt er aber gar nicht zu Ihnen.«

Ich warf ihm einen kurzen Blick zu. »Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich doch gar nicht. Möglicherweise liebe ich es, Macht auszuüben, andere zu kommandieren.«

Kemper ging nicht darauf ein. »Pensioniert? Er macht noch keinen so alten Eindruck. Höchsten drei oder vier Jahre.«

»Charlie ist fünf. Er war Leichenspürhund, hatte einen Unfall. Er wurde verschüttet und verletzt. Seitdem ist er traumatisiert und nicht mehr dienstfähig.«

»Spürhunde sind oft besonders sensibel. Ich habe auch schon solche Fälle erlebt. Nicht nur bei Hunden, auch bei Kollegen. Manche Dinge sind einfach zu viel.«

Ich wartete, ob er noch etwas hinzufügen mochte, doch Kemper schwieg. Seine ruhige und sachliche Art war mir sympathisch. Er wollte nicht, wie viele andere, auf Teufel-komm-raus punkten.

»Es tut mir leid, das wir so einfach in Ihr Privatleben eingedrungen sind«, sagte er dann.

»Das Haus gehört Martin genauso wie mir. Er konnte nicht wissen, dass ich hochfahre. Es ist nicht Ihre Schuld.«