Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fiordo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

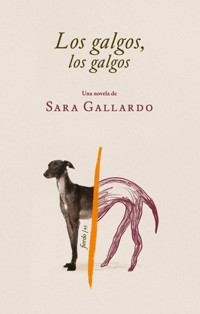

Hay comienzos en la literatura que contienen en pocas palabras todo el conflicto de una obra y su grandeza. Así empieza Los galgos, los galgos: «De mi padre heredé una casa, la mitad de un campo y algo de dinero. Lloré mucho esa muerte, pero no puedo decir que la herencia me tomara de sorpresa. Sentados en la luz del amanecer, hacia el fin del velorio, se me ocurrió decir a mi hermano que le cambiaba mi casa por su parte de campo y, como aceptó en seguida y tuve que firmar una cantidad de papeles, comprendí que había hecho mal negocio». Son las palabras de Julián, protagonista y narrador de esta novela que bien puede leerse como una historia de amor y desamor, pero que es tantas otras cosas: un ensayo sobre el desgaste al que somete el tiempo nuestras convicciones, un comentario sutil sobre los usos y costumbres de una clase, sobre el peso de esos usos y costumbres sobre ciertas fantasías e insatisfacciones, una representación del campo y del mundo animal y vegetal como no hay otra en la literatura argentina. Publicada por primera vez en 1968, Los galgos, los galgos ganó el Premio Municipal de Literatura y es considerada una obra mayor dentro de la extraordinaria producción de Sara Gallardo. Escrita en estado de gracia, atravesada por un melancólico sentido de la fatalidad, pero embebida de un humor inteligente y fino, esta es una novela que deja una huella indeleble, profunda admiración y eterna pena.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LOS GALGOS, LOS GALGOS

SARA GALLARDO

FIORDO

ÍNDICE

Sobre este libro

Sobre la autora

Otros títulos de Fiordo

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte

Cuarta parte

SOBRE ESTE LIBRO

Hay comienzos en la literatura que contienen en pocas palabras todo el conflicto de una obra y su grandeza. Así empieza Los galgos, los galgos: «De mi padre heredé una casa, la mitad de un campo y algo de dinero. Lloré mucho esa muerte, pero no puedo decir que la herencia me tomara de sorpresa. Sentados en la luz del amanecer, hacia el fin del velorio, se me ocurrió decir a mi hermano que le cambiaba mi casa por su parte de campo y, como aceptó en seguida y tuve que firmar una cantidad de papeles, comprendí que había hecho mal negocio».

Son las palabras de Julián, protagonista y narrador de esta novela que bien puede leerse como una historia de amor y desamor, pero que es tantas otras cosas: un ensayo sobre el desgaste al que somete el tiempo nuestras convicciones, un comentario sutil sobre los usos y costumbres de una clase, sobre el peso de esos usos y costumbres sobre ciertas fantasías e insatisfacciones, una representación del campo y del mundo animal y vegetal como no hay otra en la literatura argentina.

Publicada por primera vez en 1968, Los galgos, los galgos ganó el Premio Municipal de Literatura y es considerada una obra mayor dentro de la extraordinaria producción de Sara Gallardo. Escrita en estado de gracia, atravesada por un melancólico sentido de la fatalidad, pero embebida de un humor inteligente y fino, esta es una novela que deja una huella indeleble, profunda admiración y eterna pena.

SOBRE LA AUTORA

Sara Gallardo nació en Buenos Aires en 1931. Nieta del célebre naturalista y ministro argentino Ángel Gallardo, bisnieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre, la amplia biblioteca de su casa familiar le abrió tempranamente las puertas de la literatura. Enero, su primera novela, apareció en 1958 y obtuvo excelente recepción crítica. Le siguieron Pantalones azules (1963) y la extraordinaria Los galgos, los galgos (1968), que la consagró ante el gran público y con la que ganó el Premio Municipal. Además de novelas, escribió literatura para niños y un libro de relatos (El país del humo, 1977). Fue también colaboradora de las revistas Primera Plana y Confirmado, entre otras, así como del diario La Nación. Eisejuaz (1971) la confirmó como una voz sin paralelo. En las últimas décadas gran parte de su obra se reeditó y comenzó a traducirse a otras lenguas. A fines de los años setenta dejó la Argentina y comenzó a trabajar como corresponsal en Europa. Murió en Buenos Aires en 1988.

OTROS TÍTULOS DE FIORDO

Ficción

El diván victoriano, Marghanita Laski

Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone

Una confesión póstuma, Marcellus Emants

Desperdicios, Eugene Marten

La pelusa, Martín Arocena

El incendiario, Egon Hostovský

La portadora del cielo, Riikka Pelo

Hombres del ocaso, Anthony Powell

Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard

Stoner, John Williams

Pantalones azules, Sara Gallardo

Contemplar el océano, Dominique Ané

Ártico, Mike Wilson

El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey

El reloj de sol, Shirley Jackson

Once tipos de soledad, Richard Yates

El río en la noche, Joan Didion

Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates

Enero, Sara Gallardo

Mentirosos enamorados, Richard Yates

Fludd, Hilary Mantel

La sequía, J. G. Ballard

Ciencias ocultas, Mike Wilson

No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson

Sin paz, Richard Yates

Solo la noche, John Williams

El libro de los días, Michael Cunningham

La rosa en el viento, Sara Gallardo

Persecución, Joyce Carol Oates

Primera luz, Charles Baxter

Flores que se abren de noche, Tomás Downey

Jaulagrande, Guadalupe Faraj

Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat

Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates

Sobre mi hija, Kim Hye-jin

Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, Rivka Galchen

El mar vivo de los sueños en desvelo, Richard Flanagan

Un imperio de polvo, Francesca Manfredi

Dios duerme en la piedra, Mike Wilson

Yo sé lo que sé, Kathryn Scanlan

Historia de la enfermedad actual, Anna DeForest

Desolación, Julia Leigh

Soy toda oídos, Kim Hye-jin

La ficción del ahorro, Carmen M. Cáceres

Perturbaciones atmosféricas, Rivka Galchen

No ficción

Visión y diferencia. Feminismo,

feminidad e historias del arte, Griselda Pollock

Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano

Páginas críticas. Formas de leer y

de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino

Destruir la pintura, Louis Marin

Eros el dulce-amargo, Anne Carson

Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair

La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba

La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez

Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit

Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit

Nuestro universo. Una guía de astronomía, Jo Dunkley

El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio, Al Alvarez

La mente ausente. La desaparición de la interioridad en el mito moderno del yo, Marilynne Robinson

Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos, Cal Flyn

Un caballo en la noche. Sobre la escritura, Amina Cain

Correr hacia el peligro. Encuentros con un cuerpo de recuerdos, Sarah Polley

Legua

Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, Carmen M. Cáceres

El viento entre los pinos. Un ensayo acerca del camino del té, Malena Higashi

ELOGIO DE SARA GALLARDO

«Se dice que la reaparición de Sara Gallardo en la escena literaria se debe a la buena memoria de ciertos colegas, como Griselda Gambaro o como Ricardo Piglia; esta generosidad valdría de poco, sin embargo, si no sintiéramos a cada página que de alguna manera hemos nacido de un mundo que ella tempranamente vislumbró, que somos hermanos de los personajes de sus ficciones, que sus búsquedas son las nuestras y su lenguaje y sus metáforas un don inesperado, irreemplazable».

Leopoldo Brizuela

COPYRIGHT

Primera edición en Argentina, 1968

Primera edición en Fiordo, marzo de 2024

© Herederos de Sara Gallardo, 1968

© de esta edición, Fiordo, 2024

Paroissien 2050 (C1429CXD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.fiordoeditorial.com.ar

Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro

Diseño de cubierta: Pablo Font

ISBN 978-987-4178-96-1

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra

sin permiso escrito de la editorial.

Gallardo, Sara

Los galgos, los galgos / Sara Gallardo. - 1a ed -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fiordo, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-4178-96-1

1. Literatura Argentina. I. Título.

CDD A863

Los animales no comprenden porque no comprenden.

Los hombres no comprenden por el Secreto.

Agustín

Epitafio para los perros muertos sobre la tierra

Hacia la nada

partieron tristes

o muy veloces,

grito rebelde

o flaca tela.

Su común suerte

no compadezcas.

Transformados en

luz del gran todo,

se yerguen ahora

tan magníficos,

más hermosos aún

que el hondo olvido,

como el mismo bien

enigmáticos:

igual que tu alma mañana,

hoy quizás,

oh tú que pasas.

PRIMERA PARTE

De mi padre heredé una casa, la mitad de un campo y algo de dinero.

Lloré mucho esa muerte, pero no puedo decir que la herencia me tomara de sorpresa. Sentados en la luz del amanecer, hacia el fin del velorio, se me ocurrió decir a mi hermano que le cambiaba mi casa por su parte de campo y, como aceptó en seguida y tuve que firmar una cantidad de papeles, comprendí que había hecho mal negocio. Se me importaba un bledo. Lisa se puso contentísima, y a la espera del fin de semana compramos un mapa de la provincia.

Yo trabajaba en el estudio de mi padrino, abogado que alguna vez abrigó la esperanza de que fuese el continuador de sus virtudes. Después quizá comprendió que ese papel —junto con otros igualmente honrosos e inaccesibles a mis fuerzas— quedaba reservado para mi hermano. Por esos misterios que son un verdadero alivio para los seres humanos, seguí sin embargo siendo su favorito. Así pude vegetar gran parte de mi vida en un soleado rincón del bufete, mientras mi hermano llegaba pisando fuerte, conducía los negocios de manera brillante y destrozaba los nervios a todo el mundo.

Por un tiempo la herencia me dio la idea de abandonar incluso esas actividades. Soñaba con esto mientras cumplía con mi trabajo, y al salir, en vez de visitar directamente a Lisa, iba a casa de mi hermano, que había conseguido que el luto le quedara muy bien, lo mismo que a su mujer. Me encontraba allí con un montón de viejos señores amigos de mi padre, parientas agradecidas por la tarde provechosa, amigos de mi hermano, algún compañero de colegio y nerviosas adolescentes convocadas por mi sobrina, a quien también sentaba el luto. Me deslizaba entre ellos, y de pronto descubrí que incluso me gustaba. Algo, quizá el modo de hablar, me envolvía como una frazada que tenía el perfume de mi infancia. Las hermanas de mi madre se referían al amor que ella tuvo por su marido, a la viudez interminable de él, y yo, sin tomar las cosas al pie de la letra, sentía la tristeza de ese acorde evaporado. Me bañaba la melancolía. Lo pasaba muy bien.

Lisa tenía celos de tales reuniones. Yo llegaba a verla inmerso en ese rancio aroma, que empezaba a desvanecerse apenas entraba en su pequeña casa medio vacía. Era verano y ella andaba casi siempre de sandalias, con el pelo como una espuma de color bronce levantado en la nuca.

—¿Por qué no serás capaz de cerrar la puerta del taller? —decía yo—. Detesto ese olor.

—¿Qué taller? —contestaba Lisa.

Y tenía razón, pues pintaba en cualquier lado de la casa. Era verano, ya lo dije, me quitaba el saco y lo colgaba cerca de una pared marcada con trazos verdes.

Al irse, el marido de Lisa se había llevado cuanto pudo. Según parece, era el creador de las tonalidades de las alfombras, cortinas y paredes, y de un bar-toca-discos-radio-televisión (cuya marca quedó en la pared y fue subrayada por esos trazos verdes por ella), y en su retirada se alzó con todos los frutos trasportables de su creación. Me imagino esos frutos: frutos de psicoanalista. Pero ¿por qué subrayar las marcas en vez de borrarlas? Era un tipo de humor que me molestaba. Años después supe por qué.

La herencia del campo nos enloqueció de alegría. En ese tiempo ignorábamos qué significan 500 hectáreas, y lo pasábamos haciendo cálculos, casi siempre erróneos, sobre lo que podían suponer: la distancia que hay entre Buenos Aires y Caseros, entre lo de Lisa y la Casa de Gobierno, entre mi casa y la de ella.

—¡Somos dueños de un pedazo de planeta! —gritaba Lisa, y se ponía a bailar como loca, me arrastraba con ella, me cubría de besos.

Lo del planeta me sonaba exagerado. Pensándolo mejor, comprendía que en verdad había heredado un pequeño pedazo de planeta. Herencia rara por cierto, aunque por lo visto nadie se extraña de las auténticas rarezas.

—Un estanciero de verdad debe usar bigotes. Tendrás que dejártelos crecer.

—Vos también.

—Yo ya tengo. Bigotes morales.

—Y hasta inmorales.

Diciendo tonterías pasábamos las horas. Como siempre, acabábamos haciendo el amor.

Una tarde encontré a un amigo de infancia en casa de mi hermano. Se llamaba Carlos y no sé cuándo habrá tenido viruela porque de chico era muy lindo (yo también) y además ¿quién tiene viruela hoy día? La cuestión es que lo encontré con la cara picoteada y unos zapatos opacos de aire antiguo.

—¿De modo que estanciero? —me dijo (creo que mi hermano se puso nervioso)—. Lo primero que hace falta en el campo es un perro. Yo te lo voy a regalar.

Sentí una emoción muy rara.

—¿Un perro?

—Sí.

—¿Cómo se llama?

—Corsario.

—¿Corsario?

—Corsario.

Me quedé callado.

—¿De qué raza?

—Galgo.

—¿Galgo?

—Galgo.

Galgo. No ruso, por supuesto. Inglés. ¿Qué sabía yo de galgos en ese tiempo? ¿Qué sabía de nada?

Corsario, galgo, era mío. Nunca pensé que la muerte de un padre podía traer alguna alegría.

La idea del galgo gustó a Lisa. Ella tampoco sabía nada de perros en aquel tiempo. Ni de nada.

Apenas llegó el sábado tomamos un trencito indescriptible y pasamos cuatro horas cubiertos de tierra hasta llegar a una estación igualmente indescriptible. Frente a un boliche, una hilera de caballos revoleaba las colas.

El jefe de estación era grandioso. Tanto, con un toscano, nariz de batata, voz de animal amaestrado, que preferí buscar información en otra parte, y cruzamos hacia el boliche.

Se hizo el silencio. Desde las mesas, desde el mostrador, los usuarios de la hilera que revoleaba las colas nos miraron. Como los prisioneros en su ingreso a la nave pirata, avanzamos. ¿Arrancará alguna mano el encaje que orla el vestido de la dama, el sombrero emplumado del infeliz caballero? Caras oscuras, alientos leoninos los rodean.

Incólumes, la dama y el caballero llegan al mostrador.

—Buenas tardes —digo, olvidando que es la mañana.

Las respuestas son pobres.

El local con sus arneses, bolsas de azúcar y filas de botellas parece a punto de reventar de expectación. Con malestar supongo que se debe a la costumbre que tiene Lisa de usar soleras. Desconozco aún la curiosidad del campo. ¿Y cómo deberé decir? ¿Estancia Las Zanjas, o qué, aparte de que el nombre me resulta bastante lúgubre?

—Dígame —increpo al bolichero que ya se está rascando con cara de problema insoluble—. ¿Conoce un campo que se llama Las Zanjas?

—¿Las Zanjas? —repite con voz estentórea, y por un momento creo haberme equivocado de estación, de país, de continente.

El bolichero pasea la mirada por la concurrencia. Después sabré que nadie conoce otra cosa. Es el pan de cada día. Queda a una hora de galope. Pero como si hablara de comprar lotes en la luna. Quizá sea un método para aumentar la información sobre nosotros, quizá solo una forma de tranquilización espiritual.

—¿Será —supone un gigante parado en un rincón, y con presunto esfuerzo larga su hipótesis— el campo que era del finado X?

Finado y X es mi padre.

—Sí.

Durante un momento la concurrencia saborea el valor del monosílabo. Después el gigante señala hacia el fondo del boliche y arbitrariamente se tapa con la otra mano la axila del lado que señala.

—Queda a unas dos leguas para allá.

El bolichero ratifica e inicia una espantosa explicación sobre rumbos, itinerarios y vecindades desconocidas mientras intenta, sin atreverse, preguntar lo único que le interesa: quiénes son, qué pretenden, a qué aspiran. Por fin:

—¿Será hijo del finado?

—Sí.

Entonces la mitad de los oyentes vuelve a sus charlas cotidianas. La otra mitad nos acosa.

Cuarenta y cinco minutos más tarde, tiempo que empleamos consumiendo una especie de naranjada y esperando, un tipo con un carro nos llevó sentados sobre bolsas de maíz por un camino infinito hasta una tranquera mal pintada. Vi que vacilaba entre dejarnos ahí o ver qué ocurría a nuestra llegada. Eligió la maligna diversión de vernos caminar con nuestros valijines por una huella que llevaba a través del desierto hacia un monte de árboles.

—Pisamos tu tierra —dijo Lisa entre dos tropezones.

Y así descubrí que yo, el que llegaba, era el patrón. La idea casi me causó horror. Pero no dije nada. Todo la hacía reír. Me sacaba de quicio. La timidez que creía perdida volvía a incomodarme.

El monte era de perfil sereno, con un árbol más alto en un extremo.

Detrás del monte había una casa de ladrillo con tres puertas y la hilera de huecos donde alguna vez se asentaron las vigas del corredor caído. Nos quedamos mirándola, jadeantes. Que fuese mía, como el molino que perdía una llovizna de agua fresca, me pareció un sueño. Una pesadilla lo interceptó pronto asomando por una de las puertas; era algo que chorreaba harapos, sudor, lagañas y hasta baba. Y que se llamaba Flores. ¿Por qué no?

Sobre el campo yo sabía lo principal: que estaba arrendado, lo cual le quitaba aun valor. Había también otros detalles que después solucioné por medio de mi padrino. Pero ese primer día ¿qué hacer? Me presenté a Flores. Le presenté a Lisa. Sonriendo con aire lelo se precipitó a poner unas astillas en la cocina, y nuestro futuro inmediato quedó claro: el rito del mate. Que implica, naturalmente, compartir la bombilla.

Las paredes de la cocina eran de barro, y el techo varias cosas menos un ejemplo en su género: algunos juncos colgaban hacia adentro y por uno de los rincones se veía el cielo. En armónica correspondencia, Flores había puesto un tacho en ese rincón. Por qué secreto indiscernible también en el fondo de ese tacho había un agujero no lo puedo explicar, pero el conjunto no dejó de causarme cierta sensación de infinitud. Agujeros adornaban asimismo una carretilla herrumbrosa que dormitaba junto a la puerta de la cocina, y sobre la que Flores vació el mate de su yerba vieja. El pretexto de una enfermedad al hígado libró a Lisa de participar del mate, pero yo no pude menos que ingresar en mi nuevo estado con tal ceremonia. Ungido con parte de la baba de Flores ya no dudé: era el dueño. Miraba la pobre pared con su farol y sus cazos, el fuego que se movía en la cocina, el patio de tierra bajo el sol. Creía soñar. A mi lado los pies polvorientos de Lisa me llenaban de amor.

Nunca llegué a comprender del todo cómo ese lugar había aparecido en nuestra vida.

El estilo oratorio de Flores era lo que ciertos autores definen como fatigoso:

—El le hugh sh le le, y yo, claro, foc, cambiaba pues, qué le iba a pos gluc qué ¿no? ¡Y no más! —risa—. Claro.

Farfulleo elocuente gracias al cual pude sin embargo, y no sin esfuerzo, enterarme de algo sobre mi propiedad. Su nombre se debía a las zanjas que rodean el monte, viejas defensas contra los malones, y cuando lo supe el primer efecto lúgubre pasó a transformarse en heroica emoción. Me habló también de mi padre, quien, según me enteré con estupor, había parado una vez allí (sin bajar del auto) en ruta hacia Mar del Plata; me habló de los arrendatarios, que no me interesaban un rábano, mientras yo miraba preguntándome por qué, tan redondo y tan sucio, tendría piernas, si rodando se las hubiera arreglado mucho mejor. Y no era gordo sino bajo, flaco y panzón como un globo. Cosas de la especie.

Mientras preparaba el almuerzo fuimos a recorrer el monte.

Allí estaban los talas.

Conocimos el suelo gris, falsamente hospitalario que se extiende bajo ellos y la sombra entreverada con puntos de luz que es su ambiente. Conocimos sobre todo esos troncos retorcidos pero dignos que sostienen ramazones tan despeinadas, hostiles, absurdas como la conducta de un salvaje, aunque en primavera se endulcen con el dorado casi invisible de los brotes. Con el tiempo serían viejos amigos. Ese día nos sorprendieron.

No era solo de talas ese monte sino también y en segundo grado de acacias negras, individuos de cuerpo gris, medio calvos, con hoja fresca pero insuficiente, como señores de edad mediana irreprochables y tediosos de los cuales uno solo, que zumbaba como un poste eléctrico, nos inspiró interés. Cuando su examen nos condujo a un agujero hirviente de abejas emprendimos la retirada.

El árbol que sobresalía en el extremo del monte resultó ser un espina de Cristo. Alto como era, aislado y majestuoso, armado de espinas que hielan el corazón, recibía el viento con displicencia, las hojas minúsculas brillando al sol y llameando como el pelo del príncipe en la batalla. Vainas marrones, estuche de semillas que las beatas suelen ensartar para rosarios, eran el fruto viril con que pagaba su tributo.

Avergonzado, deponiendo mis —leves— pretensiones de dueño, consideré al hermoso misántropo con respeto. Su indiferencia absoluta por el contorno me comprendió.

Seguimos inspeccionando.

En el verdor opaco del monte, que era un monte austero y pobretón, se henchía la copa oscura de un paraíso brotado de bolitas verdes. Parecía una fuente en el desierto, o un palacio. Tenía un gran hueco en el pie.

—Hubiera querido encontrarlo veinte años atrás —murmuró Lisa—, es una buena casa de muñecas. Pero Dios da pan al que no tiene dientes.

Yo me agaché a mirar. Vi musgo, hongos color naranja en forma de escalones, insectos pálidos, y también los anchos ojos verdosos, la más ancha boca, la menos ancha nariz de Lisa, y la obligué a levantarse. El tronco estaba ladeado y la recliné contra él. Quiso zafarse.

—Aquí no. Salí.

—Silencio.

—Fuera, bestia.

—Silencio.

—Te dije…

Pero yo ya conocía ese modo de luchar. Nos enceguecimos rápidamente. Apenas recuperada la compostura vimos que a lo lejos, como un montón de trapos, venía Flores.

Después del almuerzo ensilló su caballo y balbuceó algo; quizá que iba a comprar provisiones. Al verlo montar comprendí para qué necesitaba piernas. Bondadosa madre naturaleza.

Entonces, solos, nos llenamos de excitación, recorrimos los tres cuartos hediondos, la cocina, los alrededores, trepamos al molino para tratar de establecer los límites de mi propiedad y desde allí paseamos la vista por el desharrapado espectáculo, algunos gallináceos dudosos, el campo abierto. Nuestro entusiasmo llegó al cénit. Desde allí, como suele ocurrir a quien llega al cénit, empezó a decaer lentamente, aunque mi dignidad de propietario fingió mantener la antorcha en alto durante buen rato más. Pero Lisa, para quien los matices solían limitarse a la pintura, dijo de pronto:

—Aquí no paso la noche.

Ofendido, guardé un silencio hostil.

—Aguanto muchas cosas —siguió—. Pero pulgas, no. Y ese olor menos.

Hablé del olor a aguarrás en que vivía sumergida. No me atendió. Súbitamente recobré memoria (no sin decepción).

—Inútil discutir: no hay tren hasta mañana.

Por un rato, nos detestamos.

Al volver, Flores se vio obligado a barrer, ventilar y desalojar las bolsas y guarniciones que había en el primer cuarto, tarea que emprendió con cierto ardor doméstico. Yo podía dormir en el suelo, me dijo, sobre su recado, y Lisa en un catre. Pero ella, creo que con razón, juró y rejuró que era el mismísimo en que él pasaba sus noches y sus siestas, y prefirió también el suelo. No le dije qué afectas son las pulgas al suelo. En cuanto a dormir sobre el recado, idea que a los quince años me hubiera arrancado lágrimas de exaltación folklórica, a los treinta se redujo a decidir si apoyaría la cabeza sobre el cojinillo, aposento inveterado del trasero de Flores en sus diarias cabalgatas, o en el mandil transido de sudores equinos. Por el momento, pusimos las mantas al sol: he oído decir que las pulgas huyen de él, pero ignoro si esta vez habrán tenido tiempo de decidirse a hacerlo. Mejor dicho, después supe que no.

Cuando la luz se fue el monte se puso opaco; las palomas volvieron para dormir, y las cotorras fueron desistiendo de charlar junto a sus grandes nidos de mil puertas. Comimos, y por un rato nos extendimos afuera, en la noche de cielo casi gris donde las estrellas estaban turbadoramente presentes. Nada sabíamos aún de esas estrellas, ni de los ruidos y olores que nos rodeaban.

Lisa me contó a media voz que durante su infancia imaginó que las estrellas eran agujeros por donde fluía la luz de la gloria. La dificultad que implicaba esa idea era insoluble; por un lado resultaba agradable imaginar cómo el paso de un bienaventurado apagaba fugazmente ese brillo, por otro era más respetuoso suponer que la luz aumentaría con la irradiación de tan sagrado pie.

—Pero siempre supe —dijo en un rapto de honestidad intelectual— que era solo una idea.

No le faltaban ahora las opiniones sobre la materia. Creía que las estrellas eran malignas. «Puedo soportarlas en este momento solamente porque estamos juntos», dijo.

Y ante esa frase me creí capaz de conjurar con el solo poder de mis agallas cualquier terror y el influjo de cualquier estrella. Poco sabía.

Puesta de lado comenzó a mirarme. Recorrió con el dedo el contorno de mi oreja y hasta el de mi patilla, variante que tenía completamente prohibida. «Te ruego que admires las obras del Creador», pedí. «Soy corta de vista», respondió. La miré y comprendí que era tan corto de vista como ella: mejor era mirarse. Tendida, sus facciones cambiaban y se volvía un exótico personaje de ojos rasgados y pómulos salientes. Nos besamos. He conocido mujeres que me han gustado por diversas cosas. Lisa me gustaba por todas.

Un perro de Flores, especie de ovejero digno de su dueño, vino a molestar.

—Fuera —dijo Lisa—. Que se vaya. Creo que detesto a los perros.

—¿Detestás a los perros? Pero a Corsario, no.

—A Corsario, no, por supuesto —dijo Lisa.

Conocimos a Corsario diez días después. Mi amigo picado de viruela me avisó que lo mandaría en tren, y ahora que lo conozco imagino cuánto habrá sufrido durante ese viaje y a su llegada, y en los primeros días que pasó solo con Flores. Cuando lo vi conservaba señas de ese sufrimiento. Era un sábado.

Los sábados, Flores iba a buscarnos a la estación en un sulky espantoso que nunca supe si era mío. Sospechábamos que con ese motivo emprendía algo comparable al aseo. Al menos su ropa, sin caer en la limpieza, parecía anatómicamente en orden, si es que nociones como orden y anatomía pueden pronunciarse en su caso.

Vi a Corsario en cuanto el sulky enfrentó la casa. Estaba acurrucado contra la pared de la cocina. Un galgo gris, musculoso y serio. Solo cuando me acerqué a hablarle comprendió quién había llegado, y entonces se incorporó y movió un poco la cola. Entramos en conocimiento. No le caí mal, creo, aunque estaba abstraído en una tristeza que me llenó de respeto. El perro de Flores se mantuvo a distancia. Lo cual me gustó.

Llamé a Lisa que estaba arreglando alguno de los cachivaches que entorpecían nuestros viajes y después encontraban su lugar en el primer cuarto de la casa, ahora blanqueado con cal y destinado a nosotros (en el segundo había aperos, bolsas de lana y bastantes porquerías, y en el tercero lo mismo, si se agrega a Flores que, bien mirado, también podía considerarse una porquería). Salió, vio a Corsario y lo nombró. Él respondió tan cortésmente como me había saludado a mí. Y desde ese día fue a echarse junto a nuestra puerta.

Debo decir que en Buenos Aires yo pensaba. En el alivio del paréntesis arrendatario, no dejaba de preocuparme por saber qué haría con ese campo cuando pasara a mis manos. La industria de la zona es el tambo. Pero ser dueño de una tierra y fundar esa cosa mansa, rumiante, me parecía una empresa indigna. Lo que más halagaba mi imaginación era la cría. Dicho así, cría, hace pensar en inmensas extensiones y en muchedumbres de animales entrechocando sus astas y mugiendo; por lo menos a mí me lo hacía pensar, aunque no fuera mi caso, y me dije que en un campo chico también puede criarse ganado. Decidí dedicarme a razas no muy difundidas como las charolaises, o peculiares como las ovejas Lincoln. Solo, en mi casa, donde a veces represento para mi consumo papeles ante el espejo, rubriqué mi decisión con el gesto de un gran estanciero que contesta a la pregunta de otro gran estanciero: «Cría, che», dije.

Y me puse a estudiar. No falté a la Exposición Rural, a los remates que la siguen, ni a los que se organizan en otras casas. Observando los animales que salían a la venta procuraba saber las causas que gobernaban sus precios. Comparando mis juicios con los del jurado noté el progreso de mi criterio. Al poco tiempo hasta opiné en voz alta.

Acodado con aire distraído junto a los grupos de estancieros reales, devorado por la admiración y el despecho, intentaba oír lo que decían. ¿Qué relación podían tener mis sentimientos con los de esos verdaderos representantes del agro nacional? ¿Qué relación tenía yo por otra parte con el agro nacional? Palabras como poste, como galpón, como invernada, me exaltaban en secreto, eran cifras mágicas. Ellos las usaban con desenfado. Yo no me atrevía a pronunciarlas, y si lo hacía era con fingida naturalidad. Así los enamorados o los viciosos suelen ser incapaces de mencionar su pasión.

A veces tropezaba con alguien que se sorprendía de verme en tales sitios, y obligado a explicar murmuraba con falsa expresión de desgano: «Ando buscando unos animales para un campito que heredé de mi padre». Y al decirlo me sentía traidor, como un amante cobarde que contestara guiñando el ojo al amigo asombrado de verlo inmóvil en una esquina de suburbio: «Conocí a una costurerita, che…», en lugar de decir: «Allí vive mi amor, si no la veo salir no podré respirar en paz; si la veo salir y no me saluda me moriré; y si me saluda ¿qué pensar?».

En fin, que cierta insospechada insensatez de mi persona empezaba a soltar sus primeras flores. Ya progresaría.

La casa de Lisa tenía ventanas de todos lados, y en las noches de verano el aire la recorría de punta a punta. En esa casa, en sus suaves corrientes de aire y el olor a aguarrás, fui feliz.

Una madrugada llegué de visita porque había cometido un error, costumbre que con diversas variantes nunca perdí. Había aceptado una salida con amigos del colegio secundario. No preví el aburrimiento, la longitud de las horas, el desinterés. Ya tarde, parado en una esquina, la cara como cartón por tanta fatigosa carcajada, comprendí que el único consuelo por la noche perdida era llegarme a lo de Lisa.

Subí a su piso, atravesé la sala vacía salvo dos caballetes, y entré al dormitorio también casi vacío, donde la vi durmiendo en el resplandor de la noche: la ventana estaba abierta y el cielo del verano se levantaba sobre ella. Supe que dormía sorprendida por el sueño: no se hubiera atrevido a hacerlo bajo las estrellas por decisión propia.

Respiraba perdida en sus cosas, y con su presencia empezaba a borrárseme el disgusto. Ni me oyó entrar. A esa hora puede dormir entre las garras de un dragón. La miré un buen momento. Prendí un cigarrillo. Me acodé en la ventana.

En el barrio de San Telmo, debo decirlo aunque suene ridículo, el cielo se ve de un azul violeta a la hora del crepúsculo y por la noche se va aclarando. Y digo mal al decir San Telmo; mi casa también quedaba allí, pero quizá porque la ventana diera hacia otro lado sólo descubrí esa modalidad desde la de Lisa. Y a veces en el parque Lezama.

Fumando pues mientras ella duerme, miro, retinto contra el cielo, el tanque de agua de la antigua casa vecina con su escalerilla de tinta china, miro el lejano edificio de frente rosáceo vaya a saber por qué reflejo, miro la casa que sostiene el tanque de agua. Nunca la vi tan negra. No puedo distinguir las puertas, ni el pasillo de tabique herrumbroso por donde en las tardes corren unas chicas y suben a jugar en la azotea, y por donde avanza lentamente cada día una viejita casi calva desde su puerta de visillos con ángeles calados hasta el baño de inodoro tristísimo. Nada distingo, pero en el volumen renegrido veo de pronto una flor portentosa. Es la llama azul del gas en la cocina. Algún insomne se prepara mate. Esa llama azul me arrebata el corazón.

En las noches de invierno, cuando hay viento, los cables se hamacan y algún farol baña y desbaña de luz las viejas fachadas. Hoy es verano y todo está tranquilo. Julián fuma, Lisa duerme con la gran cabellera trenzada para mayor frescura y la sábana sobre ese cuerpo que tanto la hace rabiar. La hace rabiar porque no es esbelta y según ella «todo se le derrite». Se consuela diciendo que el queso cuando se derrite es mejor (pues la elegancia en las frases no es su fuerte), y a veces imagina qué sería de ella si le hubiera tocado poseer lo que llama una gran belleza. En esos casos siempre aparecen viajes en transatlántico y en avión con asfixiantes abrigos de piel, y yo, me pesa decirlo, también aparezco bajo la forma de un pobre hombre absorto de admiración a quien ella por gusto y quizá por condescendencia otorga de vez en cuando sus favores. Con mis insultos más soeces le aseguro que prescindiría de ellos. Pero no me cree. Soy incapaz de imaginar, parece, el grado de esa belleza.

Ahora ya mi disgusto se ha disipado. Como diría un tango se ha hecho humo igual que, o junto con, el cigarrillo que fumé en la ventana, cuyo pucho cae de un papirotazo hacia abajo, al jardín de otra viejita que suele usar rodete marrón en la coronilla de su cabeza gris. Dicen que la ceniza es abono para las plantas. Así lo espero por el laurel rosa de la viejita mientas me desvisto. Bajo la sábana está el olor de Lisa, más dulzón en verano, siempre bueno para mí. No se asusta ni despierta durante un largo rato de amor, y cuando abre los ojos el amor sigue, de este modo y del otro, y de otro más. Después ya amanece, las casas se ven, la maravillosa llama azul se ha borrado. Lisa ríe. «Borracho», dice. Me extiendo a su lado y fumo. Y charlamos.

Aunque bosteza sin cesar, aprueba mi invasión. «Ganamos un día», murmura. Siempre lo pasa contando puntos robados a una eternidad que por algún motivo considera enemiga.

—«Ganamos un día». Gitana de novelón. Te dormiste con todas las estrellas encima.

—Es cierto. —Sonríe. Y quizá para cambiar de asunto—: ¿Lo pasaste bien con tus amigos?

—Mal —digo compungido y escondo la cara en su hombro—. Siempre estoy mal cuando no estoy aquí.

—¿Y por qué no estás siempre aquí?

—Por el olor a aguarrás.

Sonríe. Se levanta a preparar café. Yo miro por la ventana.

La luz inocente del amanecer ha hecho surgir de nuevo la casa antigua, el tanque de agua y la escalera, el pasillo de tabique herrumbroso, hasta la viejita madrugadora que riega unos malvones junto a su puerta de ángeles calados en las cortinas. Los gorriones están contentos. Gritan. Van de los cables a los caños de una chimenea y allí se meten, asoman las cabezas y avisan. El cielo está liviano. El barrio también.

Tomando el café volvemos a hablar. Y aparece una vez más, como siempre, cada vez que conversamos, un tema que nos haría rezar de terror. La posibilidad de separarnos.

Tenemos treinta años y sabemos varias cosas. Cómo el amor de los jóvenes se fatiga, suele ser vulnerable. Cómo vale más habernos encontrado cuando nos encontramos. Cómo separarnos es imposible a causa de esto, de aquello y de lo otro, de las palabras que inútilmente procuran explicar el amor. Cómo es imposible, digamos más bien, a causa del amor en persona.

Por un rato eso de amor acalla todo. Hace años que estamos juntos. Unos es decir muchos, muchos es decir todos.

Después, como cada vez que conversamos, aparece el recuerdo de la fe, de la esperanza, del amor perdidos otras veces. Eran fe, esperanza y amor verdaderos. Resultaron perdidos, esfumables.

Sabemos igualmente que el mal que aventa los amores no es un mal que ronde desde afuera: anida dentro de uno. Y recordamos que cuando se pone en marcha y nos arrastra a seguirlo, lo seguimos como si fuera un bien. Así, como siempre, llegamos a la conclusión de que ni el rezo, ni la vigilancia, ni el temor impiden crecer a ese mal si tiene que crecer.

Nos miramos. Yo veo sus ojos traslúcidos, atentos a los míos, asustados. Ella ve mis ojos también asustados.

Después viene la paz. El amor cuando está es como el agua que sale atropellándose en la boca del manantial, y no puede pensar el día entero si llegará o no al mar. Le digo que el café está espantoso. Me manda al diablo. Se da una ducha fría para despertar del todo. Ríe pensando en su inspirado sueño. Busca una carpeta. Se va a sus clases de dibujo. Yo duermo en su cama hasta el momento de correr al estudio.

Nunca dudé en aquel tiempo de que existiera una deidad protectora de mi nueva empresa. Le atribuí las milagrosas apariciones del campo, de Corsario y hasta de Flores, con su bondad y su roña sobrenaturales. La imaginaba etérea y libre, rosa, nublada.

Su existencia se me hizo patente en el asunto de la casa.

Una tarde, Lisa me había pasado los brazos por el cuello y a renglón seguido me anunció que tenía un proyecto para el sábado. Paré la oreja: esa pasada de brazos suele prologar catástrofes.

En verdad, su proyecto era tan espantoso como respetable, pero, como suele pasar con muchas cosas espantosas y con no menos cosas respetables, formaba parte, como ya anuncié, de un designio celeste. Acababan de llegar unos sobrinos de Córdoba y se proponía llevarlos a pasear.

—¿A Las Zanjas? —pregunté con un sobresalto de mezquindad.

—No. A un partido de polo en Ingeniero Sánchez.

—¿Qué es eso?

—Un pueblo donde hay un club de polo y un museo gauchesco.

—Dios mío. Y yo ¿qué papel tengo?

—Ninguno. Es lo que quería decirte.

Aproveché tan gentil circunstancia para caer por casa de mi hermano, donde ya raleaban las visitas de pésame y se hacían los preparativos para salir de veraneo. Dos sirvientes envolvían la araña, que exhalaba débiles tintineos de protesta, y amortajaban también los sillones.

Mi cuñada era grisácea, hueca tirando a buena, y muy rica. Sus padres, longevos, impacientaban a mi hermano. Trataban los pobrecitos de hacerse perdonar la indiscreción cediendo a la hija no sé si inmuebles, tierras o acciones, regalos que pasaban por el tamiz administrativo de mi hermano, a quien ella temía. Como confundía ese temor con amor conyugal era bastante feliz, y él hablaba tan fuerte que a nadie en la casa se le ocurría que no fuese un hombre extraordinario.

Allí llegué ese sábado.

En el sofá, que aún no había sumido su ridiculez de seda en la correspondiente y modesta funda, encontré sentados, contagiándole un aire decente, a mi padrino y su mujer. Se alegraron de verme y yo de verlos. Se alegró también la hija de mi hermano, tonta juvenil de las que suponen que los viejos son seres de otro mundo, y aprovechó mi llegada para esfumarse.

Mi tío parecía un vizcachón. Su mujer una vieja garza mora. Era friolenta, de cara inglesa, bastante silenciosa. Se sentaba con las rodillas juntas y las manos le temblaban un poco.

Él era ladino, bondadoso, un poco barrigón. Hermano de mi padre, nunca tuvo el esplendor, la inocencia, el mal carácter de mi padre. Ni sus ojos azules, su color rosado, su nariz militar. Mi padre ignoraba que es posible mentir, y también dejar de bañarse por un día. Mi padrino, no.

Sentado entre la mujer de mi hermano y la suya, sonrió al verme llegar (ya he dicho que me protegía sin justicia) y empezó a interrogarme sobre el campo. ¿Qué hacía allí? ¿Cuál era el clima de aquel sitio? ¿Pensaba edificar una casa? ¿Qué explotación emprendería?

Mis respuestas eran vagas, o nulas, o bromas, o encogimiento de hombros. Con paciencia, él aceptó mi mensaje: «Es asunto mío; no tocar». Caritativamente cambió de tema.

La mujer de mi hermano lo secundó sin percatarse de nada. La novedad que tenía para aportar a la tertulia era un mal, cuyo remedio desencadenaba complejas armonías en su vientre. Mientras las escalas se desplegaban, ella pretendía continuar la conversación sin mengua. Una vez pude seguirle el tren. La segunda solté la risa. (Mi tía alzó los ojos para observarme). La mujer de mi hermano extendió las piernas e inició una charla de tipo medicinal. Ese fue para mí el fin de la reunión. El tiempo me resultó breve para despedirme.

Caminé por la ciudad casi vacía, bajo la luna tierna, tan nueva que no podía ser la misma que vimos con Lisa la primera noche que pasamos en Las Zanjas. Y quizá no lo fuera. ¿Quién puede probarlo? Telefoneé a su casa. Por fortuna, había vuelto. Estaba muy cansada pero con ganas de verme. Igual que yo. Compré jamón y vino, llegué mientras se bañaba, me encaminé derecho a la cocina (donde por lo visto el psicoanalista nada había creado porque nada faltaba, salvo el arte culinario) y empecé a cocinar.

—Estuviste en casa de tu hermano —dijo Lisa.

Lo notaba en el modo de hablar, produciéndome indecible fastidio. De Ingeniero Sánchez había traído flores y hojas que por el momento se amontonaban en el lavatorio, y un relato que me hizo mientras comíamos. Según su versión, la casa que servía de museo gauchesco era del tiempo antiguo, y tan preciosa que no parecía un museo sino un lugar para vivir. En realidad, con una casa así ya no es necesario intentar ninguna cosa —ni siquiera ser pintora— sino dejarse vivir. La miré con escepticismo. Ella se acaloró, un poco avergonzada. Habló de un corredor bajo sostenido por pilares blancos, tejados, paredes tan gruesas que las ventanas sirven de asiento, un mirador, un patio. Vi lo que me contaba, disperso y mezclado con la curva de sus ojos que casi nunca parpadeaban y a su boca tan gruesa y a su nariz que hace pensar en el África, y que me obligan a encontrar hermoso cuanto cuenta. Hasta que de pronto los datos se reunieron. Comprendí que conocía esa casa. Creí soñar. La requeteconocía. Era la difunta estancia de mi familia materna. La misma donde mi madre pasaba sus veranos. La misma donde mi abuelo, en una tarde memorable para sus parientes, decidió… no recuerdo qué. Dejemos las genealogías.

El pueblo de Ingeniero Sánchez es el antiguo pueblo de Capitán Aparicio, y el museo la estancia que el gobierno provincial expropió en algún momento desencadenando raudales de lágrimas familiares (y secando —por cierto sin proponérselo— otras que esperaban desde lustros atrás el pago de alguna deuda). Ingeniero Sánchez. ¡Qué importa en realidad recordar cómo el Capitán Aparicio luchó toda su vida contra los indios hasta morir de un lanzazo en la boca a orillas de un arroyo, cuando el ingeniero Sánchez, en alguna lúgubre oficina, convirtió en espejo el trasero de su pantalón en la noble tarea de… Nunca supe quién era.

¿A qué dudarlo? Blanca, apacible, esa era la casa para Las Zanjas. La casa que yo merecía. (¿Desde cuándo he merecido nada?). Lisa puso el grito en el cielo. «¡Es tirar el dinero! Arreglemos la casa vieja para nosotros y hagamos un rancho para Flores».

Tenía razón, de modo que fui inflexible. Por fortuna, su sensatez solía eclipsarse alegremente, y muy pronto ella también se entusiasmó con la obra.

Vino el invierno, muy frío. Una noche comimos en casa de unos amigos y nos despedimos temprano. Caminando del brazo por el desagradable viento de la calle, hablando mal pero con cariño de nuestros anfitriones, que sin duda quedaban hablando peor pero con cariño de nosotros, llegamos a casa.

Mi casa parecía siempre más fría, más húmeda y más ventosa que la calle, a pesar de que yo solía prender una estufita. Las ventanas castañeteaban al menor soplo, qué decir en esa noche, y bajo las puertas fluían soplos inexplicables.

Me eché a fumar en la cama y Lisa se acurrucó vestida a mis pies. Le dio por recordar el día en que conoció a su marido estudiante, y él, con una mirada intensa (veo el estilo) le dijo: «Dios no existe», y ella (también la veo, sonriendo con inquietud y moviendo un poco el trasero sobre la silla): «Pero… en todo caso no se sabe. Platón y otros muy inteligentes pensaban que…». Y él, conciso, superior, pero condescendiente (digamos tierno): «No. No hay Dios, querida». Y ella encantada frente a él (en cuya fealdad su madre, alguna judía gorda y pronta al sollozo, veía una consoladora señal de inteligencia) silenciosa y sonriente.

La furia me invadió, pero escuché sin hablar. Cuando se casaron, parece, él tenía un solo traje, con ciertas rayas blancas que empezaban a borrarse atrás y en las rodillas, y ella se dedicó a reconstruirlas con hilos blancos. Debía remendar bastantes cosas por aquel tiempo y, según dijo, era emocionante eso de tropezar con rastros del trabajo hecho por seres humanos en lugares y momentos ignotos, costuras ocultas, apresuradas o minuciosas, un tajo de tijera, algo más. Saqué una conclusión. Remendar trajes viejos es labor de interés comparable por lo menos con la arqueología, dato digno de ser tenido en cuenta en un país donde hay tan poco pasto para arqueólogos y tanto para ropavejeros. Estuve por decírselo, pero ella se puso a hablar de la marcha de su matrimonio y de sus tambaleos en el momento que parecía mejor: cuando el bar-toca-discos-radiotelevisión y un consultorio con diván verde revestido de plástico empezaron a surgir de la mente y los bolsillos del psicoanalista, y Lisa, que había dado en tener insomnios y urticarias, viajaba a Mar del Plata con motivo de una exposición en la que figuraban dos cuadros suyos y durante una costosa comunicación telefónica dijo al marido que todo había terminado entre ellos. En un rapto de algo por sí mismo el psicoanalista arrasó con todos los frutos de su espíritu presentes en la casa, que pasaron a acompañarlo en su exilio con fidelidad solo comparable a la secretaria librada por él en otro tiempo del doble tormento de la neurosis y de la virginidad, y que ahora recibía con aire cómplice y compasivo a cuantos, en creciente número, venían a librarse de uno, otro o ambos tormentos sobre el plástico reluciente y lavable del diván, mientras ciertos dispositivos destilaban música de Bach y tamtams africanos desde una biblioteca adornada con falsos Modigliani, libros gruesos, y la colección completa de la revista Planète.

Yo la escuchaba con fingida expresión de enternecimiento pues nunca pude oír hablar de ese hombre y esos amores con la necesaria equidad, mientras Lisa se quedaba en silencio mirando la estufita y entristeciéndose, y yo miraba el suelo fumando a punto de decirle que se volviera a ese mundo que tanta pena le daba haber abandonado y me dejase en paz, sabiendo sin embargo que el origen de casi toda la melancolía está en lo desvanecido, y que lo desvanecido desvanecido está.

Ella se extendió y apoyó la cara en mi pecho, y tuve ganas de hacer una escenita de fastidio y reconciliación. Pero desistí. Estuvimos callados, nos besamos un poco, y después ella se quedó dormida sobre mi brazo.

Para hacer la casa se me ocurrió al principio recurrir a algún arquitecto contemporáneo mío, pero al imaginar cómo me hostigaría con los revolucionarios lugares comunes que empastan la cabeza de todos ellos decidí optar por Ignacio Albornoz, un amigo de mi hermano (papada color rosa, zapatos brillantes, ocho hijos) cuyo espíritu creador no se sintió del todo vejado porque le encargara una copia, pues la quería reducida, así que aceptó.

—Tenemos que elegir un lugar de emplazamiento —dijo.

Frase que me pareció una garantía de seriedad. Juntos, fuimos a Las Zanjas.

Nos recibió Corsario con su parquedad señorial, y a pesar de mi visible orgullo por él mi visitante le echó una mirada distraída y se lanzó a deambular por los alrededores con aire enajenado. Lo seguí, con la impresión de que mi dinero empezaba a ser bien gastado pero deseando un poco más de consideración hacia mi calidad de dueño. Para lo cual afirmé con énfasis:

—Debe mirar al campo abierto por uno de los lados.

No merecí respuesta.

A alguna distancia de la casa vieja y junto al monte encontré por fin un espacio apropiado. Aparentando displicencia —mientras la casa con todos sus atributos surgía como un surtidor por dentro de mi alma y me descalabraba— observé secamente:

—Aquí no quedaría mal.

Albornoz contempló los árboles vecinos, dio una vuelta sobre sí mismo (después supe que solo para desprender una ramita de tala de su pantalón) y se precipitó hacia la casa vieja. Lo seguí, irritado por mi humildad. Volvió trasportando con sus propias manos, los zapatos empolvados y la cara roja, un cajón de fruta vacío. Yo tras él. Lo colocó en el sitio elegido, alteró su posición, miró la hora, miró el sol, y empezó a caminar hacia la cocina. Yo, a qué dudarlo, volví a seguirlo, con admiración, escándalo y secreto mal humor. Intenté una pregunta. «Ya verás» dijo con sonrisa ambigua. Para darme ánimos, me comparé con el Papa aquel que patrocinaba a Miguel Ángel.

También Flores era entretanto presa de inspiración. Asaba un cordero. Sus sudores caían sobre las brasas y sobre el asado provocando chirridos, y él se enjugaba la cara con la manga, hipaba, se sorbía los mocos y puteaba presa de un delirio doméstico que yo le conocía y que llegó a su grado más alto cuando el cordero estuvo a punto y él, luchando a brazo partido con el asador, y a riesgo, según me pareció, de caer dos o tres veces largo a largo sobre las brasas, logró desclavarlo y lo trasportó tambaleándose, brazo en alto, hasta la cocina donde insertó el hierro en un pequeño hoyo que yo nunca había notado.

Por fin vino la noche. Albornoz parecía bastante alegre después de varias visitas al solitario cajón de fruta. Le destiné mi cama para que no hollara la de Lisa, abrió un elegante valijín, se puso un pijama de seda y medias de lana, y se acostó sin protestar por haber tenido que cumplir sus ritos higiénicos en la brisa glacial del monte.

A la mañana siguiente fuimos a ver el cajón. Estaba allí, empapado de rocío, tan insignificante como la víspera. Albornoz lo miró un rato en silencio.

—Demasiada sombra en el comedor —murmuró.

Corrigió el ángulo y pareció satisfacerlo. Inclinado sobre ese embrión de la futura casa bañado por el sol intenté disimular mi conmoción.

La hicimos como orfebres. No era alta sino recogida, salvo el modesto copete del mirador en uno de los ángulos. Del lado que amanece no había corredor, y así por las mañanas el sol entraba hasta el fondo de los cuartos. Cuando llovía, el agua corría por los techos, iba a las canaletas y se precipitaba en una vasija donde llegado el caso hubiera cabido hasta el más gordo de los cuarenta ladrones de Alí Babá. De allí la sacaba Lisa para lavarse la cabeza.

Quien se sentara en la sombra del corredor encontraba al levantar la vista la belleza de las cañas que forraban el techo, contenidas por cilindros de palma.

Las puertas eran de cedro como las ventanas, con marcos de lapacho indestructible, y de diseños diferentes.

En el auto de Albornoz (un hombre muy agradable según decidí en aquel tiempo aunque me aburría extraordinariamente) íbamos a conferenciar con los diversos personajes a cargo de la obra, y así yo recibía algo de la admiración que él suscitaba en el carpintero por ejemplo, o en el herrero que forjaba las rejas de las ventanas y la veleta en forma de galgo diseñada por Lisa. Con gran diversión mía nos tomaban por magnates.

Apenas la obra empezó a crecer Corsario abandonó la casa vieja para echarse junto a las nuevas paredes. No volvió a buscar el abrigo anterior, ni siquiera cuando Lisa y yo estábamos en Buenos Aires y la nueva se ponía húmeda y solitaria. En cuanto al ovejero, ni soñó con abandonar la compañía de Flores. Cosas que me maravillaban.

Un día me peleé con Lisa por Albornoz. Ella tenía curiosidad por conocerlo. Yo no se lo presenté porque las mezclas me disgustan. Mi vida privada es una cosa, Albornoz es otra.

—¡Quiero ver cómo es alguien que se ha vuelto tan importante en tu vida!

—¡No se ha vuelto nada de nada!

Una buena mañana, al salir de casa del carpintero, me la topé recostada en la pared de enfrente con aire distraído. Al vernos se cubrió la boca para disimular la risa. Yo, que otro día quizá hubiera contenido a duras penas una carcajada, esa vez me sentí ahogar de cólera y subí indignado al auto de Albornoz cuyos zapatos extraordinarios ya se instalaban sobre los pedales. Y ella se quedó allí, riéndose.

Por la tarde telefoneó al estudio para comentar la travesura. Hice un largo silencio. Es verdad que su aptitud para la desesperación volvía tan intensas las reconciliaciones que a veces las peleas resultaban apetecibles; pero esa tarde exageré; alguna mosca fuera de lo común me había picado. Mantuve el silencio cuanto pude, me despedí, y colgué.

Esa noche fue a tocar el timbre de mi casa. No le abrí. Dos horas después la llamé por teléfono, pero no contestaba y salí alarmado a buscarla. Casi tropecé con sus piernas. Estaba sentada en la escalera de mi piso, llorando. La hice entrar. Nos besamos como nunca, y los besos resbalaban en sus lágrimas. «¿Por qué hoy, justo hoy, que mi casa está encerada?», repetía, y es que una vez a la semana iba una mujer a limpiar su casa, y una vez al mes enceraba el suelo, y ella lo consideraba una fecha especial. No sabía cómo consolarla. Me hubiera matado.

Lloró todo cuanto quedaba de la noche y se durmió en la luz del amanecer. Dos horas más tarde nos despertó el teléfono: Albornoz, que nunca habrá sabido por qué lo traté tan mal.

Mientras hice café Lisa miró por la ventana, desfigurada y triste. Le traje la taza (como si trajera mi corazón hecho papilla) y bebió en silencio. Entonces, cuando quise distraerla leyendo algo en el diario, descubrí que la deidad volvía a ocuparse de mí: se clausuraba una exposición de perros.

—¿Estás desocupada? Vamos a comprar una compañera a Corsario.

No estaba desocupada: tenía que visitar a su marido (punto que por el momento dejo de lado), pero lo postergó y salimos juntos. Estábamos cansadísimos.

Un infierno. En la barahúnda tratamos de orientarnos. Pero el ruido, que levanta paredes tan gruesas como cualquier otra materia, los bramidos, aullidos, quejas y ladridos nos impedían mirar. Como los otros humanos, caminamos a ciegas, o a sordas que es lo mismo, por los pasillos y el aserrín, y de cuando en cuando un alarido lateral y el tac de una cadena nos informaba que a gatas habíamos librado el hombro de ser despedazado en las fauces de un ejemplar nervioso. Los dueños se afanaban, a cuatro patas bajo las canillas, procurando agua. En ese lugar horrible, asaltado por sensaciones espantosas, como el gordo cándido gusano caído en el fondo del hormiguero, nos tambaleamos en busca de la región de los galgos.

Por fin, cerca de una señora sentada en la misma jaula que su bulldog cubierto de galardones, los encontramos.

Al final de la serie había una madre baya, melancólica, hostigada por seis paquetes de seda que iban del color ceniza al bronce.

Lisa sonrió por primera vez. Creyó que compraríamos a la madre con todos los cachorros, y al saber que debía elegir una hembra se mordió las uñas con perplejidad. Yo también. Por suerte apareció el dueño, de una zafiedad ofensiva en comparación con sus pertenencias, y nos señaló las hembras: plata, plomo, oro. Lisa vaciló y eligió el oro. Gracias a Dios. Era Chispa.

El dueño mencionó todos los diplomas antes de largar el escopetazo del precio, y quedamos en que esa tarde podía pasar a buscar mi compra.

—A mi casa ¿eh? —previno con aire de posesión (perfectamente justificado) que me llenó de cólera. Y me alargó una tarjeta.

Salimos. Para seguir juntos otro rato caminamos hasta una plaza y nos sentamos en un banco tratando de conversar. Pero solo atinamos a mirar el suelo a punto de caer dormidos. Di parte de enfermo en el estudio, Lisa también a sus alumnas de dibujo, y después del almuerzo nos separamos para ir a dormir.

Apenas despierto me encaminé a buscar mi compra.

La casa era lóbrega como el dueño. En un patio vi a la pálida galga paseándose con la tristeza de una reina cautiva, el pecho enteco y las uñas largas por falta de ejercicio. Cuando el patrón, a quien ya odiaba con toda mi alma, la llamó en forma tajante, comprobé por el nombre de Baby que le había puesto la dimensión de su ignorancia respecto a su prisionera.

Con vergüenza saqué el dinero: por mezquindad estaba cometiendo una traición. ¿No podía emplear parte de mi herencia en comprarme la madre con todos sus hijos y asegurarles la felicidad en el campo, lejos de ese dueño, de ese patio, de ese destino?

Ignorante por fortuna de mis extraños pensamientos, el patrón colocaba mi compra en una caja perforada indicándome las normas de sus comidas.

Y me fui, con una última mirada a la galga y a sus cinco cachorros.

Cada vez que pienso en ellos los veo como estaban allá, ella inclinada olfateándolos con tanta melancolía, ellos amontonados junto a la hiedra polvorienta, y los remordimientos me echan sombra sobre el corazón.

Lisa esperaba en su casa. Abrí la tapa. Un bulto de piel flotante, especie de ratón, caminó con los ojos cerrados resbalando a cada paso, sembrando el famoso piso de diminutos charcos que al secarse lo manchaban de blanco.

Lisa pareció enloquecer de admiración.

—Pensemos un nombre —dije.

—Algo dorado. Algo que dispare… ¿Chispa?

Así la bautizamos. Y aunque por entonces nada en el mundo se parecía menos a una chispa, con el tiempo mereció su nombre.

Llegó a Las Zanjas cuando la casa estaba casi lista. A ella en cambio le faltaba un tiempo: era como una chica de diez años, especie de cervatillo dorado que Corsario recibió con afectuosa consideración.

Yo, entretanto, me paraba frente a la casa y la miraba. No podía creer que fuese mía, tan graciosa y tan seria. Y aunque faltara hasta el revoque ya me parecía perfecta. Es cierto que el dinero había bajado mucho. Pero al pensarlo respondía: «Es una inversión». Y con eso me quedaba en paz.

El mirador, por ejemplo, con sus cuatro balcones, era una maravilla. Lisa me lo pidió como taller pero le contesté que había pensado reservarlo para mis trabajos de escritorio. Se burló con gentileza de mis trabajos de escritorio y yo me ofendí un poco.

Por uno de sus lados se veía el monte, las copas oscuras de los árboles moviéndose según el aire; por otro la casa vieja, el humo de las comidas (¿atroces?) que Flores se hacía, el palenque donde dormitaba algún caballo y el pequeño patio que era como el corazón de la casa con su piso de ladrillos, las vasijas con flores y el brocal de mármol que Lisa acababa de regalarme. El tercer balcón daba a un pastizal rodeado de arbustos. El último era el mejor. Allí el campo se abría hasta el horizonte.

Los dos galgos andaban alrededor de la casa o se echaban en el corredor con los cuellos erguidos, como salidos de una tumba medieval. Ella, casi naranja entre las patas grises de Corsario, jugaba y jugaba, mordisqueando, saltándole al hocico y las orejas, masticándole la cola. A veces la paciencia llegaba a su fin y él gruñía. Era un gruñido impresionante y ella se largaba a correr y sus costillas frágiles se movían bajo la piel, que al tacto parecía sobrar por todos lados.