10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kreuz Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

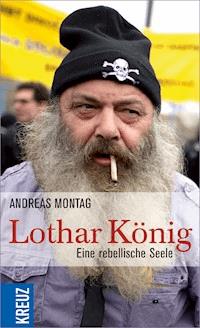

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Dresden wegen aufwieglerischem Landfriedensbruch machte ihn bundesweit bekannt. Lothar König, geboren 1954, Stadtjugendpfarrer in Jena, hat eine rebellische Seele. Er sieht sich auf der Seite der Freiheit. Früher kämpfte er gegen die DDR-Staatsmacht, heute stemmt er sich mit der Jungen Gemeinde gegen die Neonaziszene. Auch als Stadtrat. Das geht nicht ohne Konflikte. Und nicht ohne die Bibel. Das Porträt eines widerständigen Geistes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Andreas Montag

Lothar KönigEine rebellische Seele

Impressum

© KREUZ VERLAG

in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012

Alle Rechte vorbehalten

www.kreuz-verlag.de

Umschlaggestaltung: Verlag Herder

Umschlagfoto: © dpa picture-alliance

ISBN(E-Book): 978-3-451-34657-6

ISBN(Buch): 978-3-451-61156-8

Inhalt

Einleitung

Ist Jesus ein Linksextremer? von Lothar König

O Gott, ein Außenseiter!

Glauben an ein Leben ohne Angst

Offene Briefe, offene Fragen

Einsamkeit und alte Geschichten

Gruß an Dubček

Jena. Wieso eigentlich Jena?

Wie die Kinder werden

Kleine Teufel, großes Schweigen

Wer zieht die Grenze, wenn Grenzen überschritten werden?

Vaters Tochter – Bewunderung für den »Kindskopf«

Lothar König – ein Linksextremer?

Ausblick

Kurzbiografie Lothar Königs

Für Isa, Johannes und Margarethe

Einleitung

Lothar König? Natürlich hatte ich den Namen schon gehört. Er stand ja in allen Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen berichteten über ihn. Der Mann aus Jena war im Februar des Jahres 2011 als evangelischer Pfarrer bei einer Demonstration gegen Rechtsextremisten in Dresden mit der sächsischen Polizei zusammengeraten. Oder die Staatsmacht mit ihm? Da waren offenbar starke Emotionen im Spiel, auf beiden Seiten. Die Dresdner Behörden hatten nach dem Ereignis jedenfalls Handlungsbedarf gesehen und die weltliche Gerichtsbarkeit gegen den Gottesmann in Marsch gesetzt. Mit massiver Präsenz rückten sie eines frühen Morgens im Sommer 2011 im benachbarten Freistaat Thüringen ein und stellten die Dienstwohnung des abwesenden Lothar König auf den Kopf – fern aller Gemütlichkeit, die man den Sachsen als Landsmannschaft gern ungeprüft attestiert.

Doch die Nachfahren Augusts des Starken, des angeblich so überpotenten Kurfürsten und späteren Königs von Polen, des christlich bewegten Abenteuerschriftstellers, Exganoven und Fantasten Karl May und des kommunistischen Spitzenfunktionärs und Berliner Mauerbauers Walter Ulbricht sind mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht per se freundlicher als anderer Länder Kinder. Außerdem: Vielleicht sind es ja gar keine (oder nicht ausschließlich) Sachsen gewesen, die mit ihrer Razzia in der Evangelischen Studentengemeinde bis heute von sich reden machen. Immerhin muss seit dem Fall der Mauer vor mehr als 20 Jahren verstärkt davon ausgegangen werden, dass nicht jeder in Dresden, Leipzig oder Kötzschenbroda lebende Bürger auch ein genuiner Sachse ist.

Nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls in dieser Frage. Sicher hingegen ist: Die Beamten kamen aus Dresden. Und ihr Vorgehen fand enorme Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die Empörung reichte von linken Gruppen und Parteigängern bis in die schwarzrote Thüringer Landesregierung. Auch Königs Dienstherrin Ilse Junkermann, die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, meldete sich in dieser Angelegenheit befremdet zu Wort.

Am stärksten betroffen fühlte sich naturgemäß Lothar König selbst. Ihm ging es freilich nicht nur um die politische Wirkung der Aktion – es war ja seine Privatsphäre, durch die die Staatsanwälte und Polizisten marschiert waren, ungeachtet der Proteste seiner Tochter Katharina, die Zeugin der Durchsuchung seiner Wohnung war. Lothar König war verreist, er wanderte in diesen Tagen in Südtirol, um Frieden zu finden und den Kopf freizubekommen.

Ich kann allenfalls ahnen, wie ich mich gefühlt hätte, wäre ich an seiner Stelle gewesen und hätte am Telefon von den alles andere als friedlichen Ereignissen gehört, die sich indessen zu Hause zugetragen hatten. Diese Ahnung aber reicht aus: Es muss einen Schock ausgelöst haben, der wahrscheinlich lange nachwirken wird. Später, nachdem wir schon ein paar Mal ausführlich miteinander gesprochen und einen Draht gefunden haben werden, wird er über seine Gefühle sagen, es habe ihn dies, was damals in seiner Jenaer Wohnung geschehen war, an Ängste aus den letzten Jahren der DDR erinnert: nicht zu wissen, was eine Macht plant.

Allerdings haben ihn diese Gedanken nicht beirrt in seinem Tun. Damals nicht. Und heute nicht. Erschrecken kann man Lothar König wohl, aber nicht von seiner Überzeugung abbringen, wenn er sie gründlich geprüft und für Wert befunden hat, verteidigt zu werden. Christen, Gläubige überhaupt, können sich in ihrem Gottvertrauen als äußerst harte Nüsse erweisen. Und sie müssen deshalb keine Fundamentalisten sein. Fundamentalismus ist antiaufklärerisch, borniert und engstirnig. Auf Lothar König trifft nichts von alledem zu, im Gegenteil. Denn er hat ein großes Herz und so viel Liebe darin, wie man es jedem Zeitgenossen wünschen sollte.

Ob ich nicht Lust hätte, über Lothar König zu schreiben, fragte der Kreuz Verlag um die Jahreswende 2011/12 an. Ich war interessiert, die Neugier des Journalisten und Schriftstellers auf Menschen hat sich im schnellläufigen Tageszeitungsgeschäft nicht abgeschliffen, in dem ich seit ostdeutschen Nachwendetagen tätig bin. Wenn ein friedfertiger Mann, der die Lämmer des Herrn zu hüten berufen ist, sich bei den Zornigen einreiht und angesichts der scheinbaren oder tatsächlichen Selbstverständlichkeit, mit der neue Nazis einen Platz in der Mitte der Gesellschaft beanspruchen, Ehrlichkeit im Umgang mit der eigenen, der deutschen Geschichte fordert, ist allein dies Grund genug, ihn kennenlernen zu wollen.

Gerät er dann aber wegen seines Handelns gar in den schwerwiegenden Verdacht des Landfriedensbruchs, wird es umso spannender: Wie erklärt er das? Hat er als Pastor und Christ hier nicht tatsächlich seine Kompetenz überschritten? Oder muss er, gerade weil er gläubig ist, alle Bedenken über Bord werfen und handeln? Das biblische Gleichnis von Nathan, der dem König David den Spiegel vorhält, wird Lothar König ins Feld führen, um sein Motiv zu erklären. Das meint er in allem Ernst, weil ihm die Bibel nicht nur rhetorisch, sondern wahrhaftig das Buch der Bücher ist. Noch ein Grund mehr, ihn ein wenig besser kennenzulernen.

Geschrieben wurde freilich schon viel über ihn, Journalisten stehen Schlange bei Lothar König. Er ist ein bunter Hund, ein Mann, der immer für einen unangepassten Satz gut ist. Das kommt gut an beim Publikum. Und er will seine Sätze natürlich auch loswerden. Das gehört zur Wahrheit dazu: Lothar König ist nicht zum Märtyrer geschaffen, der stumm leidend in der Ecke steht und darauf hofft, dass jemand seine Not bemerken wird, sondern er geht hinaus und macht seinem Herzen Luft.

Ein Buch aber gab es bisher noch nicht über den Mann mit der rebellischen Seele. Die hier vorliegenden Anmerkungen zur Person wird man als eine Annäherung an Lothar König verstehen müssen, eine umfassende Biografie ist es nicht, schon gar keine letztgültige. König ist, ungeachtet der Tatsache, dass er auf die Sechzig zugeht, ja immer noch unterwegs zu sich, wobei er sich seinem Gott ganz und gar in die Hände gibt. Dieser Gott ist nicht der strafende, mit dem man früher die Kinder geängstigt hat. Es ist der Gott der Liebe und der Freundlichkeit. Das, was nun geschrieben worden ist, wäre nicht ohne Verständnis, schon gar nicht ohne Sympathie zu Papier gekommen. Denn es gibt eine Reihe von Parallelen und Schnittmengen zwischen Lothar König und mir, die ich, ginge es hier um einen Text für eine Zeitung, tunlichst beiseite und unerwähnt lassen müsste. Rückt dem Journalisten der Gegenstand seiner Betrachtung persönlich nahe, muss er auf Distanz gehen – oder sich ganz und gar von dem Thema verabschieden. Es sei denn, er schreibt einen Kommentar. In einem Buch hingegen, das die persönliche Betrachtung von Menschen und Zeitumständen ausdrücklich bezweckt, ist das anders. Wahrhaftig soll es sein, natürlich. Aber es darf eben auch Nähe verraten, wenn sie denn entstanden ist. So ist es mir mit Lothar König ergangen.

Wie er stamme ich aus Thüringen. Wahrscheinlich hört man mir diese Herkunft noch immer ebenso unmittelbar an wie ihm, es ist die etwas breite, dumpfe Artikulation, die den Thüringer ausmacht – deretwegen er von argwie ahnungslosen Westlern gern den Sachsen zugeschlagen wird. Wir sind annähernd gleichaltrig, auch wenn Lothar König mit seinem Geburtsjahr 1954 die Nase um zwei Jahre vorn hat. Er ist evangelischer Theologe geworden, was ich, wäre es nach dem Wunsch meiner Großmutter, einer lebenspraktischen, frommen Frau, gegangen, auch hätte werden sollen.

Was uns außerdem verbindet: Ein ausgeprägtes, vielleicht sogar extremes Empfinden von Ungerechtigkeit. Lothar König hat gegen die DDR-Obrigkeit und den von ihr verordneten Gehorsam aufgemuckt. Ich war (und bin) weniger impulsiv, schon gar nicht draufgängerisch – dafür bestimmt ängstlicher, als Lothar König es jemals gewesen ist. Doch als 1976 der Dichter und Sänger Wolf Biermann nach seinem Kölner Konzert, das die ARD übertragen und damit auch in den Osten Deutschlands gesendet hatte, von den SED-Häuptlingen ausgebürgert wurde aus dem gelobten Land der Arbeiter und Bauern, schloss ich mich als 20-jähriger Bibliothekarsstudent und junger Autor dem Protest der prominenten Schriftsteller und Künstler gegen diese Willkürmaßnahme an. Das brachte mir viel Ärger und das vorzeitige Ende einer beruflichen Karriere ein, bevor sie richtig beginnen konnte; aber es stärkte auch meine Selbstachtung.

Der gebürtige Hamburger Biermann hatte die Führung der Einheitspartei immer wieder durch allerfrechste, allerköstlichste Offenheit provoziert – und sich diese auch über längere Zeit leisten können. Als Sohn eines Arbeiters und jüdischen Kommunisten, der von den Nazis verfolgt und umgebracht worden war, hatte Biermann einen großen Bonus, aber mit Versen wie »Sindermann, blinder Mann« über einen der Ostberliner Spitzenfunktionäre traf er den Nerv des Systems dann doch zu empfindlich. Biermann war quasi ein Feind geworden und wurde deshalb 1965 mit Berufsverbot belegt, das bis zu seiner Ausbürgerung elf Jahre später in Kraft blieb.

Menschen wie Wolf Biermann und Lothar König, denen es ein natürliches Bedürfnis ist, wider den Stachel zu löcken, weil sie ihren Kopf zu seiner vornehmsten Aufgabe, dem Denken, radikal benutzen, kommen deswegen schnell in den Verdacht, Radikale zu sein. Ein Missverständnis, das vielleicht gar nicht so zufällig entsteht, wie Gutgläubige annehmen mögen.

Ich habe Lothar König als einen nachdenklichen, hochsensiblen, skrupulösen Sinnenmensch kennengelernt, der sich mit polternden Auftritten vor Nachstellungen und Zudringlichkeit zu schützen versucht. Auch von Seiten jener, auf deren Seite er eigentlich steht. Er liebt Fußball und trinkt Wein genauso gern wie Wasser. Er will das Gute in jedem Menschen entdecken und ist auf heiterste wie lauterste Weise fest in seinem Glauben an die Kraft des Evangeliums verwurzelt. Es ist allerdings gut denkbar, dass er mit seiner kompromisslosen Art vielen Menschen auf die Nerven geht. Nicht nur sächsischen Beamten, sondern auch einigen seiner auf Ordnung und Einvernehmen mit dem Staat bedachten Amtsbrüder, die König am liebsten ausgemustert sähen. Aber ebenso viele Menschen respektieren und achten ihn, zumal seine »Klienten« in der Jungen Gemeinde. Davon wird in diesem Buch immer wieder die Rede sein. Denn Anerkennung ist ein hohes Gut, man erwirbt sie nicht automatisch durch Geld, das man geerbt hat oder ein Amt, das einem gegeben worden ist. Anerkennung muss verdient werden. Täglich aufs Neue, immer wieder. Lebenslänglich.

In den nachfolgenden Texten versuche ich, Lothar König kenntlich werden zu lassen: Wie ist er – und wodurch ist er geworden, wie er ist? Welche Personen und Umstände haben prägenden Einfluss auf ihn ausgeübt? Und wohin wird ihn sein Weg noch führen? Dabei weiß ich wohl, wie schwer es ist, einem Menschen wirklich gerecht zu werden, so gut man ihn auch kennengelernt zu haben glaubt. Das Buch folgt nicht der biografischen Chronologie, sondern versucht, seine Hauptperson und die Zeit, in der sie lebt, wiederkehrend thematisch einzukreisen. Und die Ungewissheit, wann in Dresden der Prozess gegen Lothar König beginnen wird, steht hinter allem wie ein dunkler Gegenentwurf zum frohen Glauben, den er am liebsten leben will.

Andreas Montag Halle und Grebenstein, im Mai 2012

Ist Jesus ein Linksextremer?Von Lothar König

Hier ist der Lothar König, JG-Stadtmitte, Jena, Pfarrer, der mit der Hausdurchsuchung und der kriminellen Vereinigung, Paragraf 129. Jetzt aber bin ich nur noch angeklagt wegen schwerem aufwieglerischen Landfriedensbruch, Paragraf 125. Wobei, 125 ist auch nicht zu verachten, der geht immerhin bis zehn Jahre. Eigentlich ist mir das zu viel, weil, na ja, in DDR-Zeiten haben wir bis maximal drei Jahren gerechnet. Das kann man absitzen, dachten wir, damals in der DDR. Ich soll was zu »links« schreiben, was das heute heißen könnte.

Das aber weiß ich auch nicht so genau. Ich stell mir da- runter immer etwas vor, das besser ist als rechts. Warum? Na ja, die Linken sind mir, wenn es darauf ankommt, doch lieber als die Rechten. Vielleicht, weil sie weniger Mist gebaut haben als die anderen. So kommt es mir vor. Die Rechten sind ja zumeist die Herrschenden oder, wie man heute sagt, die Regierenden. Also die Reichen, die Mächtigen. Und da soll man immer machen, was die sagen. So habe ich das kennengelernt, schon in der Schule, damals in den 60er-Jahren.

Und dann kamen die Stones, und auch die Beatles, Janis Joplin, Hendrix, Cream … Hey, da war was los. Die haben das einfach nicht mehr in den Griff bekommen, die Lehrer nicht und auch nicht die Polizei. Was haben die mit uns alles angestellt: Haare abschneiden, Jeans verbieten, in die FDJ eintreten. »Freie Deutsche Jugend« hieß das, aber das hat niemand geglaubt. Frei waren wir in der Musik. Das hat Spaß gemacht, was für eine Energie, so eine richtige Lebensfreude. Ich war 15 und alles lag vor mir. Ich höre heute noch die Stones. Wobei, glaube ich, so richtig links sind die Stones auch nicht, vielleicht ein bisschen.

Ich komme ja vom Dorf. Da gab es Kühe, Schweine, Pferde und so. Alles Mögliche, nur Linke gab es nicht. Am Dorfrand vielleicht ein paar alte Sozis, aber die hatten es schwer. Ich glaube, die haben es immer schwer, weil, na ja, die gehören nirgendwo so richtig hin, hat mein Opa immer gesagt. Und dann gab es noch die Partei, die, die immer recht hat. Doch das haben nicht einmal die Genossen geglaubt. Aber einer muss uns ja regieren, das ist nun einmal so, sagte mein anderer Opa. Der wollte lieber den Kaiser wieder. Ich aber wollte weder das eine noch das andere, und dass es immer so bleiben muss, wie es ist, hat mich auch nicht überzeugt.

Irgendwann habe ich niemandem mehr geglaubt. Und dann bin ich zur Kirche gegangen, wollte Jugendarbeit lernen. Da haben wir Marx gelesen und Dutschke, Trotzki und all so Zeug und ab und zu auch die Bibel, Dorothee Sölle und die Befreiungstheologen. Das war ein ziemliches Wirrwarr, und ich hab auch nicht alles verstanden. Aber es war wahnsinnig interessant und spannend. Und dieser Jesus kam ins Spiel, wir waren ja in einer kirchlichen Ausbildung. Ich glaube, da habe ich das erste Mal was von »links« mitgekriegt. Jesus. Was für eine faszinierende, widerspenstige, selig arm anziehende Gestalt. Ecce Homo. Ein Mensch. Ein Menschenkind. Gottes Sohn. Was denn sonst? Ein Unruhestifter, ein Unangepasster. Ein Gottesleugner. Ein Staatsverbrecher. Ein Jude. Von den Herrschenden angeklagt. Von der Menge verachtet. Von Freunden verlassen. Den Söldnern ausgeliefert. Ans Kreuz geschlagen. Fertiggemacht. Ein Verlierer. So macht man das. Wie denn sonst?

Und dieser Jesus soll leben, soll auferstanden sein? Was für ein Blödsinn, hab ich gedacht. Erst nach und nach hat es bei mir gedämmert. Da meldet sich einer zu Wort, der nicht unterzukriegen ist. Da gibt es neben der herrschenden Geschichte noch eine ganz andere. Eine Geschichte voller Musik, voller Freiheit, von unendlichen Wäldern voller Sehnsucht und sonnengelbem Strand. Und der Himmel geht auf und leuchtet wie Unendlichkeit. Und denen, die im Finstern wandeln, scheint ein großes Licht.

Der Grundschlag der Bibel heißt Freiheit. So fängt es an, als ein paar Verrückte meinen, Sklaverei sei nicht in Ordnung. Und sie sagen es auch noch laut. Und weil sie keiner hören will, hauen sie ab, lassen die Knechtschaft hinter sich. So steht es jedenfalls in der Bibel im ersten Gebot: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann dieser Jude. Wenn es nach ihm geht, werden die Mächtigen von den Thronen gestürzt. Und er will ein Feuer anzünden auf Erden; am liebsten ist es ihm, wenn es schon brennte. Ich denke ja, dass dieser Jesus nach heutigen Maßstäben ein Linksextremist ist. Und die Kirche ist dann eine terroristische Vereinigung, jedenfalls staatstragend sind beide nicht.

Was für ein Leben. Wie das in den Herzen brennt. Hey, was da losgeht. Und nur noch dieser eine Gott der Freiheit und keine anderen Herren mehr als nur dieser Eine, den sie gekreuzigt haben. Und Recht fließt wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und keine Angst ist mehr, vor nichts und niemandem. Nur noch Musik. Und eine tiefe Sehnsucht.

Wenn das links ist, dann will ich das so verstehen. Im Jahr des Herrn 2012.

(Erschienen im »Rolling Stone«, Ausgabe 208, Februar 2012)

O Gott, ein Außenseiter!

Viele Menschen, die zum ersten Mal von Lothar König hören, werden ihn für einen Außenseiter halten. Und manche, die ihn recht gut kennen, sehen es ebenso. Oder sie erklären ihn für einen Spinner, für einen, der nicht alle Tassen im Schrank hat, aber dabei durchaus liebenswert ist. Und wieder anderen, den Dresdner Behörden zum Beispiel, muss er regelrecht gefährlich vorgekommen sein, wie er bärtig und massig und zornig in seiner grünen Kutte hineinfuhr in die sächsische Landeshauptstadt, um gegen die Vereinnahmung der Erinnerung an die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 zu demonstrieren. Nach schwerer Kriegszerstörung, schon in den DDR-Jahren beginnend, ist die Elbschönheit in ihrer ganzen barocken Herrlichkeit ja wiederhergestellt worden, mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche und des Residenzschlosses wird die städtebauliche Kriegsverletzung noch ein wenig mehr in Schönheit vernarben können.

Schnörkel dran, dann Pöppelmann, spotten manche über den Stil des Zwinger-Baumeisters und Architekten von Schloss Pillnitz, Matthäus Daniel Pöppelmann. Aber diese Schnörkel machen Dresden eben berühmt. Lothar König hingegen, obgleich von durchaus barocker Figur, liebt es eher schnörkellos. Das mag seinen Zusammenprall mit jenen erklären, die es jahrelang duldeten, dass zum Gedenken an die Opfer der alliierten Bombardements vom 13. bis zum 15. Februar 1945 auch Neonazis aufmarschierten. In einem Milieu falschen Friedens wird König zum Störenfried. Er kann nicht anders.

Außenseiter? König selber geht gelassen damit um. Nach Jahrzehnten im weltzugewandten Dienst der Kirche ist er durch so ein albernes Etikett nicht gleich aus der Fassung zu bringen. Er kennt ja das alte Spiel, in dem Menschen ein- und aussortiert werden. In Ostdeutschland, glaubt er, wird dieses Spiel nach Regeln gespielt, die viel mit jüngerer deutscher Geschichte zu tun haben. Die liegt einem Teil der Nachkriegsgeborenen heute so schwer und unverdaut im Magen, dass sie die verlorenen Schlachten der Väter und Großväter noch einmal schlagen wollen. Siegreich nun, wie sich versteht. Und mit Gebrüll, das in der viel beschworenen Mitte der Gesellschaft oftmals unwidersprochen nachhallt: vielleicht aus Angst, vielleicht aus Gleichgültigkeit. Vielleicht auch aus stillem, händereibendem Einverständnis? Lothar König sagt, davor fürchte er sich am meisten. Mittelextremisten nennt er jene, deren Schweigen schließlich den Neonazis ihr Geschäft besorgen hilft.

So gesehen, kann man es auch für ehrenhaft halten, von den Stummen und vorgeblich Unpolitischen, die gar nicht so unpolitisch sind, für einen Außenseiter gehalten zu werden. Aber wenn man – wie Lothar König – ein anderes Bild vom Menschen hat, eines, in dem es keine Innen- und Außenseiter geben sollte, hat man auch mit der Ehre des Außenseiterseins nichts am Hut. Das ganze Setting, aus dem sich diese Zuschreibungen speisen, ist zu besorgniserregend.

König träumt stattdessen seinen Traum von Gleichheit und Verantwortlichkeit, und er wird nicht müde, ihn für verwirklichbar zu halten. Auch wenn die Schwäche des Menschen der Verwirklichung dieses Traumes ständig im Weg steht. König hat selber zu tun mit dem Kreuz der Unfertigkeit. Manchmal ist er aufbrausend, oft fehlt es ihm an der nötigen Geduld, etwa dem einen oder der anderen aus der Jungen Gemeinde zum einhundertsten Male zu erklären, dass man in einer Gemeinschaft Verantwortung übernehmen muss: aufräumen, anpacken, Verabredungen einhalten. Und dass jeder immer auch für sich selbst verantwortlich ist.