4,99 €

Mehr erfahren.

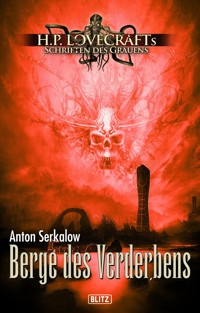

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens

- Sprache: Deutsch

Niemand geht in die Berge. Dort schläft etwas Uraltes. Etwas Böses. Wenn es erwacht, wird es die Welt vernichten. So erzählen es die Einheimischen. Niemand, der bei klarem Verstand ist, geht dort hin. Nur wer auf der Flucht ist, oder den Gerüchten von verborgenen Schätzen glaubt. Oder Verbrecher verfolgt.Aber die Jagd treibt die Männer weit über die Grenzen ihrer Vorstellungskraft hinaus. Wird das Buch, das sie mit sich führen, ein Kompass sein, der sie sicher durch die verfluchten Berge leitet? Handelt es sich dabei doch um das berüchtigte Necronomicon.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Anton SerkalowBerge des Verderbens

In dieser Reihe bisher erschienen:

2101 William Meikle Das Amulett

2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens

2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume

2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein

2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig

2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde

2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur

2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu

2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts

2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo

2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin

2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows

2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim

2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür

2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo

2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen

2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2

2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume

2119 Arno Thewlis Der Gott des Krieges

2120 Ian Delacroix Catacomb Kittens

2121 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 3

2122 Tobias Reckermann Gotheims Untergang

2123 Michael Buttler Schatten über Hamburg

2124 Andreas Zwengel Finsternacht

2125 Silke Brandt (Hrsg.) Feuersignale

2126 Markus K. Korb Treibgut

2127 Tobias Reckermann (Hrsg.) Drommetenrot

2128 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 4

2129 Peter Stohl Das Hexenhaus in Arkheim

2130 Silke Brandt (Hrsg.) Das Kriegspferd

2131 Anton Serkalow Berge des Verderbens

2132 Klaus-Peter Walter Sherlock Holmes gegen Cthulhu

Anton Serkalow

Berge des Verderbens

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierVignette: Jörg KleudgenSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-941-6

„Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass es sich um etwas Böses handelte – Berge des Wahnsinns, deren entfernteste Hänge über einen letzten, fluchbeladenen Abgrund hinausblickten. Jener brodelnde, matt leuchtende Wolkenhintergrund barg unsagbare Andeutungen einer vagen, ätherischen Jenseitigkeit, die alle irdischen Größenverhältnisse hinter sich ließ; er gemahnte auf grauenhafte Weise an die äußerste Ferne, Abgeschiedenheit, Einsamkeit und äonenalte Todesstarre dieser unberührten, unerforschten Welt des Südens.“

(H. P. Lovecraft)

Prolog

Der Pfad, der sich durch die Berge schlängelte, war so schmal, dass die Männer nur die Arme auszustrecken brauchten, um zu beiden Seiten die steil in die Höhe aufragenden Felswände zu berühren.

„Mir wäre es lieber, wenn wir nicht in der Dunkelheit durch diese verfluchten Canyons reiten“, murmelte Rhett. Er hielt den Kopf zwischen den Schultern eingezogen, als befürchte er, dass die Gesteinsmassen jeden Moment über ihm zusammenbrachen. Die Pferde waren ebenso erschöpft wie ihre Reiter, doch es war nicht nur die Müdigkeit, welche die Tiere dahintrotten ließ. Der Weg durch die Berge kam den Männern vor, als ritten sie in den Schlund eines Raubtieres, der sie in die Tiefen seines Verdauungstraktes führte.

„Das hatte ich eigentlich auch nicht vor“, antwortete Webb über die Schulter gewandt.

„Dieses Gebirge ...“, murmelte Rhett und blinzelte unter seiner Hutkrempe nach oben. „Sie beherbergen etwas Böses ...“

Sein Anführer schien ihn dennoch verstanden zu haben. „Nicht, weil ich an all die Märchen glaube, die sich die Leute hier drüber erzählen. Es ist gefährlich, hier in der Dunkelheit umherzustolpern. Die Pferde könnten sich auf dem Geröll leicht die Beine brechen.“

Die anderen Männer nickten, obwohl ihr Boss diese Bestätigung nicht sehen konnte.

„Aber betrachten wir es doch von der positiven Seite, Jungs. Wir sind nur so spät hier angekommen, weil die Beute aus dem Überfall so umfangreich ist, dass wir mit den Mulis viel langsamer vorangekommen sind, als gedacht.“

Mit ihrem Schweigen ließen die restlichen Männer offenbar nicht die gewünschte Begeisterung erkennen, weshalb Web hinzufügte: „Und die Marshals werden es auf jeden Fall vermeiden, in der Nacht durch die Berge zu reiten, sodass wir bis morgen früh einen ordentlichen Vorsprung haben werden.“

„Die Pferde sind müde, Boss. Das halten die doch nicht die Nacht durch.“

„Wir reiten nur noch ein wenig weiter hinein. Da drin gibt es Bachläufe. Dort werden wir einen Platz zum Rasten finden. Diese engen Schluchten sind perfekt zu verteidigen. Es braucht nur ein Mann Wache zu stehen. Die paar Meilen werden die Gäule schon schaffen.“ Um seinen eigenen Worten Tatkraft folgen zu lassen, schnalzte Webb mit der Zunge und trieb sein Pferd in einer schnelleren Gangart voran. „Und ihr auch.“

Die anderen folgten deutlich langsamer.

Eine Zeit lang ritten sie so schweigend durch das Zwielicht. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach, die aber alle um das Gefühl kreisten, dass sie in einem ausgetrockneten Brunnenschacht feststeckten und jeden Augenblick jemand einen Stein über die Öffnung schieben würde.

„Hört ihr das?“, fragte Rhett nach einer Weile, in der den Männern jegliches Empfinden für Zeit und Raum abhandengekommen war.

„Wenn du mal aufhörst, ständig zu plappern“, gab Luke zurück. Seiner Antwort fehlte die sonst so gewohnte bissige Ironie. Selbst er hielt mittlerweile das Kinn gesenkt.

„Ich hör nix“, gab Trevor von sich.

„Das ist das, was ich meine“, antwortete Rhett. „Es ist zu still. Keine Grillen, keine ... Vögel“, fügte er hinzu und blickte noch einmal nach oben. „Ihr kennt alle die Geschichten, die man sich über die Berge erzählt?“

„Du hast Webb gehört. Sin’ bloß Märchen von irgen’welchen Hinterwäldlern“, brummte Trevor.

„Ein verborgenes Volk monströser Wesen, das irgendwo zwischen den höchsten Berggipfeln in tief versteckten Tälern, dort wo es unbekannte Quellen gibt, lauert“, flüsterte Rhett weiter, ohne den Einwand zu beachten. „Kaum jemand, hat die Wesen wirklich gesehen, aber es gibt Berichte von Jägern, die sich weit in die Berge gewagt haben. Die in tiefe Schluchten vorgedrungen sind, vor denen sogar die Wölfe zurückscheuen ...“

„Abergläubisches Gefasel von den Rothäuten!“

„Nein, Trevor. So ist das nicht ...“

„Ich kenn die Geschichten, Junge, Steinkreise, merkwürdige Fuß- oder Klauenabdrücke. Schwer zugängliche Höhlen, deren Öffnungen mit Felsblöcken verschlossen sind, die kaum natürlich zustande gekommen sein können und die dennoch nicht von Menschenhand geschaffen zu sein scheinen. Das erzählen sich die Injuns und ich will nicht mal abstreiten, dass es stimmt. Hier haben vor langer Zeit einfach irgendwelche alten Kulturen gelebt, wie drunten in Mexiko.“

„Keine Menschen. Ich hab’ mal einen Jäger getroffen, der erzählte mir, dass er in den Bergen Schutz vor einem Unwetter gesucht hat. Er hat sich im Gewitter verirrt und war so tief in die Berge vorgedrungen, wie noch nie jemand zuvor. Er fand nicht nur Spuren. Er hat eine Leiche gefunden, von einem dieser Dinger. Kein Mensch, auch wenn es fünf Fuß lang gewesen ist. Rosafarben. Es soll einen Leib gehabt haben, der beschaffen war wie ein Krebs, auch Flossen und Flügel, einen Kopf mit Fühlern dort, wo andere Tiere ihre Schnauze haben.“

„Ein Fischwesen?“ Trevor stieß ein kurzes Lachen aus. Das Echo verlor sich in den Windungen des dunklen Weges und kehrte nach einigen Herzschlägen wie ein geisterhafter Hall zurück. Den Männern lief ein Schauer über den Rücken. Sie zügelten die Pferde und suchten mit den Augen das Dämmerlicht ringsherum ab. Trevor vollführte eine wegwischende Handbewegung. „Ja, es gibt Wesen draußen im Meer. Die haben Flossen, die sehen aus wie Flügel und haben Tentakel am Kopf. Aber hier in diesen Bergen gibt es seit Tausenden von Jahren kein Wasser, das so tief ist, dass ein Fisch dieser Größe darin leben könnte.“

„Auch nicht im Frühjahr?“, mischte sich einer der bisher stumm dem Disput gefolgten Männer jetzt vorsichtig ein.

„So viel Regen kommt hier niemals runter, dass sich das hier ...“ Trevor wies mit dem Kinn in die Dämmerung des vor ihnen verschwindenden Einschnitts. „... in einen Fluss verwandelt. Kommt jetzt“, fügte er hinzu und gab er seinem Pferd die Sporen. Die restlichen Männer folgten ihm widerwillig und der Tross setzte sich wieder in Bewegung.

Doch Rhett hielt es nicht lange aus und redete weiter. Ihm war egal, ob die anderen zuhörten. Allein der Klang seiner eigenen Stimme in dieser unnatürlichen Stille gab ihm ein winziges Gefühl von Sicherheit. „Und Geräusche. Wie das Summen von Bienen klingen würde, wenn diese versuchten, menschliche Stimmen nachzuahmen ...“

Er wurde von Trevor unterbrochen, der die Hand hochhielt.

„Webb?“, rief er in die Finsternis. Alle lauschten, wie sich der Name im Labyrinth der Canyons verlor. „Boss? Wo bist du?“

„So weit war er doch niemals voraus“, sagte Luke.

Rhett hatte ein Gefühl, als würde aus der Dämmerung ein eisiger Odem heranwehen. Die Härchen auf seinen Unterarmen stellten sich auf. Sein Darm verknotete sich. „Er muss uns doch hören“, flüsterte er.

„Webb?“, rief Trevor erneut. „Verdammt, Boss, antworte!“

Die Männer horchten. Doch da war nichts. Nicht einmal ein Echo von Trevors Rufen wanderte durch die Dunkelheit. Aber etwas anderes schien die gewundene Schlucht vor ihnen auszufüllen. Etwas, das sie nicht sehen konnten. Dessen Präsenz sie aber fühlten, wie eine Ahnung, die man hat, wenn hinter einem jemand steht und einem in den Nacken pustet. Die Rufe Trevors waren nicht von der Stille geschluckt worden, die vorher jegliche Wahrnehmung verzerrt hatte. Denn längst war es nicht mehr still. Ein unheimliches Heulen waberte durch den steinernen Irrgarten. Und es kam langsam näher.

Die Pferde tänzelten. Schnaubten. Schüttelten die Köpfe. Rhett trat trotz der Kälte Schweiß auf die Stirn. Er tastete nach dem Gewehr. Sah aus den Augenwinkeln, dass die anderen ebenfalls ihre Waffen ergriffen. Das Jaulen schwoll an. Ein Todeswind fegte von allen Seiten heran. Brauste durch die gewundene Schlucht. Umkreiste die Männer. Den Gestank von Verwesung vor sich hertreibend. Durch die Finsternis huschten Gestalten.

Lukes Pferd ging als Erstes durch. Es stieg. Schlug mit den Hufen aus. Sein Reiter hatte Mühe, sich im Sattel zu halten. Das Tier kam wieder mit den Hufen auf dem Boden auf. Instinktiv wendete es und setzte zur Flucht an. Doch die jetzt ebenfalls durchgehenden restlichen Tiere der anderen Männer und die Mulis versperrten ihm den Weg. Leiber von Menschen und Pferden prallten ineinander. Hufe keilten aus. Erschrockene Rufe und verzweifeltes Wiehern vermischten sich. Wurden von dem grausigen Heulen überlagert und steigerten sich zu einer Kakofonie des Grauens.

Dann griffen die Wesen an. Kurz vor Rhett schoss eines der Dinger heran. Packte Luke, riss ihn aus dem Sattel und verschwand mit der Beute in der Dunkelheit. Zwei oder drei weitere stürzten sich auf Trevor. Rhett feuerte blindlings in alle Richtungen. Er wusste nicht, ob er etwas traf. Es spielte keine Rolle. Selbst wenn er seine Kameraden verwundete. Er wollte nur noch weg hier. Sich den Weg durch das Chaos freischießen. Er würde alles tun! Nur raus hier! Fort aus diesen verdammten Bergen. Denn in einem winzigen Moment hatte er mit überdeutlicher Klarheit gesehen, wie die Monster Trevor und sein Pferd innerhalb eines Lidschlages in Tausende Fetzen zerrissen hatten.

1

Es gibt viele Mythen über die Berge. Folklore, die man sich zum Zweck der Unterhaltung erzählt. Dass die Eisenbahngesellschaft damals nichts zu den wahren Hintergründen verlauten ließ, warum sie den Bau der Strecke abgebrochen hatte, hat die Schauergeschichten noch mehr beflügelt.

Als Arzt habe ich mich seit je dem Streben nach logischen und natürlichen Erklärungen verschrieben. Doch gibt es Stimmen, die sagen, dass es eine große Gnade sei, dass die Natur dem menschlichen Geist ein gewisses Unvermögen zuteilwerden lassen hat. Das ihn niemals vollständig in die Lage versetzt, wirklich alles in seiner Gesamtheit zu betrachten und damit verhindert, wirklich alles zu erklären. Antworten auf die letzten Fragen zu finden. Dass es vielmehr so sei, dass selbst die Wissenschaften, von denen jede in ihre eigene Richtung strebt, eher beschaulichen Inseln der Unwissenheit gleichen, die in einem unendlichen, schwarzen Ozean treiben. Und bereits jetzt, am Beginn unserer Reise, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben geneigt, diese Theorie zumindest in Betracht zu ziehen ... Doch ich greife vor. Mein Name ist James Linwood und ich bin Arzt in Gallows Hill. Für die Chronologie der Ereignisse ist es notwendig, dass ich zunächst von Begebenheiten berichte, derer ich nicht selbst Zeuge war. Ich gebe die Vorfälle so wieder, wie sie mir Thaddeus Gardner berichtet hat. Was mir noch vor wenigen Stunden schwergefallen wäre, da ich seine Schilderungen eher der Phantasie eines Jungen zugeordnet hätte, die äußerst lebhaft war und durch das Lesen diverser Dimenovels noch angefeuert wurde.

Thaddeus lebte mit seiner Mutter Nabby Gardner auf einer Farm, weit außerhalb der Stadt an der alten Eisenbahnstrecke gelegen. Jener Strecke, die durch die Berge führen sollte, und allen, die sich rechtzeitig Land in ihrer Nähe sicherten, Reichtum versprach. So auch Nahum, Thaddeus’ Vater. Er hatte große Pläne, die alle dadurch zunichtegemacht wurden, dass die Bahngesellschaft den Bau abbrach und die Schienen um die Berge herumführte.

Ich vermute, dass es nicht nur das fehlende Geld war, dass Nahum daran hinderte, das Land aufzugeben und hierherzukommen, um noch einmal von vorn anzufangen. Nahum war ein Sturkopf und außerdem denke ich, dass er glaubte, die Leute würden ihn noch schiefer ansehen, als sie es bereits getan hatten, als er Nabby geheiratet hatte. Bereits die Geburt von Thaddeus, der aus unerklärlichen Gründen mit einer verstümmelten rechten Hand auf die Welt kam, die mehr wie die dreigliedrige Klaue eines Vogels aussah, hatten die restlichen Einwohner damit begründet, dass dies Gottes Strafe dafür sei. Ich denke, Nahum wollte nicht als Versager erscheinen und Nabby war sogar froh darüber, dass sie so weitab der Stadt blieben. Die Farm hatte einen Brunnen, was Nahums größter Trumpf in Bezug auf die ursprünglich geplante Bahnstrecke gewesen war. Nun reichte das Wasser, damit sich die kleine Familie und ihre Tiere selbst versorgen konnten. Doch Nahum ertrug die Schmach nicht. Er wurde trübsinnig, fing an zu trinken und eines Tages fand Nabby ihn erhängt im Schuppen vor. Thaddeus war damals gerade sieben Jahre alt. Dies ist jetzt acht Jahre her.

Für einen Mann war es aber pures Glück, dass die beiden weiterhin dort lebten. Denn eines Tages erreichte ein Fremder die Farm. Thaddeus beschrieb ihn mir als einen Mann, der gekleidet war wie Reverend Jebidiah Mercer. Eine Figur aus einer der Dimenovels, die der Junge so liebte. Ein Reiter, der von Kopf bis Fuß in staubiges Schwarz gekleidet war. Ein Revolver, die Griffschale aus Elfenbein, mit einem silbernen Kreuz beschlagen, schaute aus einem Gürtel heraus. Sein Gesichtsausdruck ernst und streng, so wie man sich einen Prediger vorstellte. Ein Bild, das der weiße Kragen, den er trug, noch verstärkte. Aber er hatte auch den Blick eines Killers. Ein Priester mit einem Revolver? Ich kenne die Dimenovels um Jebidiah Mercer. Dieser würde darauf antworten: „Gottes Gesetz lässt sich nicht immer mit friedlichen Mitteln durchsetzen. Der Teufel und seine Schergen kämpfen mit dem Schwert. Also muss es auch jemanden wie mich geben, der ihnen mit dem Schwert in der Hand entgegentritt. So ist es der Wille des Herrn, und ich bin sein Diener.“

Der Mann war wahrscheinlich dem alten Gleis gefolgt, und als er auf der Farm ankam, brach er zusammen und fiel aus dem Sattel. Laut Thaddeus sah er aus wie jemand, der zu lange in Albtraumländern unterwegs gewesen war.

Als Nabby und Thaddeus ihn ins Haus brachten, wo sie ihn in der Kammer, die der Junge bewohnte, auf dessen Pritsche legten, schnellte mit einem Mal die Hand des Mannes in die Höhe und packte Nabby am Arm. Beide, Mutter und Sohn, schrien vor Schreck auf. Doch beruhigte Nabby sich bald, da sie sah, dass der Fremde immer noch völlig erschöpft und ohnmächtig dalag. Die Augen weiterhin geschlossen. So löste sie seine Finger, was sie einige Kraft kostete, und schickte Thaddeus dann hinaus, um sich um das Pferd des Mannes zu kümmern. Bevor der Junge die Kammer verließ, presste der Mann einen Satz durch die rissigen Lippen, den ich später noch öfter hören sollte, weshalb ich ihn hier so wortgetreu wiedergeben kann. Worte, die Nabby und Thaddeus wie das Gestammel eines Fiebernden erschienen. Heute weiß ich, dass diese eher Unheil bringende Boten waren.

Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn!

Nachdem Thaddeus sich um den Rappen des Fremden gekümmert hatte, nahm er dessen Satteltasche in die Arme und ging ins Haus zurück. Als er wieder in seine Kammer trat, war der Mann zwar immer noch schwach, aber offenbar erwacht. Er stellte sich als Randolph Carter vor. Thaddeus’ Mutter hatte schon einige Worte mit ihm gewechselt. Ich vermute, dass es der weiße Kragen des Mannes war, der sie überhaupt dazu brachte, zu reden. Und einmal angefangen ... Nabby war einsam dort draußen und hier in der Stadt zeigten ihr die meisten Leute sehr deutlich, was sie von ihr hielten. So sehr ich mir Mühe gab, sie zu unterstützen, ihr nicht nur als Arzt zu helfen, sondern auch ein Ohr und Gesellschaft anzubieten ... es widerstrebte Nabby, sich in Gallows Hill aufzuhalten, weshalb sie ihre Besuche auf das notwendigste beschränkte. Und so hatte sie dem Fremden, Randolph Carter, in der kurzen Abwesenheit des Jungen alles über dessen Vater, die Eisenbahn, sich selbst und Thaddeus erzählt. Carter schien dies nichts auszumachen. Er wehrte sich nicht gegen Nabbys ehrfürchtige Anrede als Reverend und ich vermute, dass er im Grunde froh war, dass er selbst nicht reden musste. Dass er keine Fragen danach beantworten musste, wer er war, wohin er unterwegs war und warum er so erschöpft dem alten Gleis gefolgt war, als sei er auf der Flucht.

Aber dieser Carter hatte Thaddeus unterschätzt. Die Neugier und die Phantasie des Jungen.

2

Als der Junge den Gast später zum Abendessen holen wollte, ertönte hinter der Tür eine seltsame Musik. Sie erinnerte Thaddeus an eine Spieluhr. Allerdings war die Melodie von einer Absonderlichkeit, die ihn, obwohl er nichts davon verstand, in ihren Bann zog. Sie umwob den Verstand des Jungen mit seltsamen Harmonien, erfüllte ihn mit einer Mischung aus Schrecken und Faszination, indem sie ihm gleichzeitig die Ahnung von etwas Wunderbarem vermittelte, wie sie ihm auch ein düsteres Geheimnis zuzuflüstern schien. Ohne, dass der Junge sich dessen bewusst war, schloss er die Lider und bewegte lautlos die Lippen, bis er schließlich begann, die Tonfolgen leise mitzusummen. Er berichtete davon, dass sie Bilder in seinem Kopf auslöste. Endlose Landschaften, getaucht in Tinte. Zyklopische Berge, die in grotesken Winkeln nach einem schorffarbenen Himmel griffen. Mit einem Mal verstummte die Musik.

„Komm rein, Junge“, ertönte Carters Stimme durch das Holz und brach den Bann. Thaddeus folgte der Aufforderung.

Randolph Carter saß, nur in Hemd, Hose und Weste gekleidet, auf der Liege. Neben sich eine der geöffneten Satteltaschen, die ihm der Junge gebracht hatte. In der rechten Hand hielt Carter eine zugeklappte Taschenuhr. Auf seinen Oberschenkeln lag ein Buch.

Thaddeus’ Blick wurde von ihm regelrecht angezogen. Ich kann das Werk genau beschreiben, da ich es selbst später erblickte, und den Eindruck, den mir der Junge mitteilte, genau nachvollziehen konnte. Der Foliant schien alt zu sein. Nicht alt in dem Sinne wie die Dimenovels, die er vom Barbier aus der Stadt geschenkt bekam, wenn diese einige Wochen lang von seinen Kunden gelesen worden waren. Alt in dem Sinne wie einige Uhren oder Möbelstücke, die manche Leute in Gallows Hill besaßen. Von denen sie erzählten, dass diese von ihren Vorfahren aus Europa mitgebracht und selbst dort bereits seit Generationen weitervererbt worden waren. Es wurde mit zwei Schließen aus Metall zusammengehalten, der Einband schien aus Leder zu sein, das gleichsam brüchig wie auch zäh aussah. In seine Oberfläche waren Muster und Symbole hineingeschnitten worden. Bei genauerem Hinsehen hatte Thaddeus den Eindruck, als stellten sie die Gesichter von Menschen dar. Grimassen, als würden ihre Träger von großem Schrecken erfüllt. Als würden die armen Seelen in einer Welt hinter dem Einband gefangen sein und sich in einem verzweifelten Versuch, dem Grauen zu entkommen, von hinten gegen das Leder pressen.

Ein Finger aus Eis strich über Thaddeus’ Wirbelsäule. Er schüttelte sich. Blinzelte.

„Thaddeus?“ Carters Stimme drang wie durch Nebel zu ihm vor.

„Ja, Mister?“ Der Junge strich sich über das Gesicht, als müsse er Spinnweben entfernen. „Was ist das für ein Buch?“, fragte Thad.

„Ein sehr altes, ein sehr mächtiges Buch“, antwortete Carter. „Weißt du, Junge, es gibt Bücher, die sind so mächtig, dass manche für das, was da drinsteht, töten würden. Darum braucht es Menschen wie mich, die diese Bücher beschützen.“

Thaddeus’ Blicke wanderten bei diesen Worten unwillkürlich zu dem Tuch, in dem der Navy-Colt mit dem silbernen Kreuz steckte.

„Und solche Leute sind hinter Ihnen her?“

„Halte Ausschau nach Reitern, Thaddeus“, erwiderte Carter. Dann legte er das Buch beiseite, sodass es aus dem Blickfeld des Jungen verschwand.

„Ich vermute, deine Mom schickt dich, um mich zum Essen abzuholen?“

„Äh ... ja, Mister.“

„Nenn mich Randolph. Ich liege in deinem Bett, also gibt es keinen Grund, förmlich zu sein. Nenn mich bitte Randolph.“

„Yes, Mister ... äh ... Randolph ... ich ... soll ... Sie zum Essen holen.“

„Danke, Thaddeus. Einen Moment.“ Der Mann stützte sich mit der Linken ab, schwang die Beine aus dem Bett und setzte die Füße auf den Boden. Als er die Hände zu Hilfe nahm, um in die Stiefel zu schlüpfen, verrutschte der Hemdsärmel und Thaddeus sah, dass die Hand und der Unterarm des Mannes von furchtbaren Narben entstellt waren. Das an sich war für einen Jungen wie Thaddeus kein ungewöhnlicher Anblick. Doch was ihn stutzig werden ließ, war die Tatsache, dass die Haut nicht einfach nur aus Narbengewebe zu bestehen schien, sondern aus schwarzen Schuppen.

„Nur eine Verbrennung“, sagte Carter, als er den Blick des Jungen spürte, und zog den Ärmel wieder nach unten.

Die Aufregung um den seltsamen Fremden ließ Thaddeus in der folgenden Nacht nur unruhig schlafen. Hinzu kam sicherlich, dass er nicht in seiner Kammer auf seiner gewohnten Pritsche lag. In seinen Träumen wanderte er durch ein düsteres Land. Die Erde war rissig und hart. Als hätte einst ein verheerender Brand gewütet. Überreste von Bäumen und Sträuchern standen vereinzelt auf der unendlichen Ebene. Der Himmel trug die Farbe von getrocknetem Blut. Faulige Wolken trieben darin wie tote Leiber in öligem Wasser. Der Junge drehte sich um die eigene Achse, doch so weit sein Blick reichte, war dieses Grauen endlos. Kälte griff von unten nach ihm. Thad blicke hinunter zu seinen nackten Füßen und erblickte handlose Arme, die durch den Boden brachen und sich um seine Knöchel schlängelten. Kalt und glitschig ...

Mit einem Schrei fuhr Thad hoch.

„Pscht. Du hast geträumt.“ Vor ihm zeichnete sich die ausgemergelte Gestalt Randolph Carters im Zwielicht ab. Der Mann trug selbst jetzt in der Nacht seinen Mantel und seinen Hut. Das Gesicht blieb im Schatten verborgen. Lediglich der Kragen hob sich in dem Gemisch aus Schwarz und Grautönen ab. Doch die Stimme beruhigte Thad, sodass es dem Jungen gelang, sich aus den Fängen des Albtraums zu befreien. Carter streckte dem Jungen die Hand hin. „Willst du etwas trinken?“

Thaddeus nickte, ließ sich aufhelfen und stand für einen Augenblick mit noch zittrigen Beinen neben der Matratze. Carter drehte sich herum, ergriff Thaddeus’ Hemd von der Stuhllehne und reichte es ihm. Dann holte er einen Becher mit Wasser. Als der Junge getrunken hatte, fragte er: „Habe ich Sie geweckt, Mister?“

Carter schüttelte den Kopf. „Ich schlafe selten nachts. Vermutlich sollte ich es tun, aber es gibt zu viele Wesen, die nur in der Dunkelheit reisen ... Nun, es ist meine Aufgabe, sie im Auge zu behalten, und dies bringt mich leider immer mal an meine körperlichen Grenzen.“

„Sie haben also Wache gehalten?“

„Komm mit, ich zeige dir etwas.“

Draußen auf der Veranda angekommen, deutete Carter auf den Himmel. Dort prangte die große bleiche Scheibe, die alles in ein silbriges Licht tauchte. Thaddeus konnte einige Flecken auf der Oberfläche des Mondes erkennen.

„Es gibt Leute, die denken, dass dort in den Weiten des Alls noch andere Wesen leben.“

„Mondmenschen. Ich habe davon in einer Dimenovel gelesen.“

Carter schüttelte den Kopf und holte etwas aus dem Mantel hervor.

„Ein Fernrohr“, flüsterte Thaddeus ehrfürchtig.

Der Mann gab es ihm, half ihm, es scharf zu stellen, während der Junge es auf den Mond ausrichtete. Schon sprangen ihm die dunklen Krater mit ihren gezackten Rändern, die wie die Mäuler von riesigen Ungeheuern wirkten, ins Auge.

„Nein. Nicht auf dem Mond. Aber das All ist unendlich und manche Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass diese Wesen nicht unbedingt so aussehen müssen wie Menschen.“

Thaddeus hörte kaum hin. Er glitt mit dem Fernrohr über die Mondlandschaft, als würde er selbst darüber hinweggleiten.

„Andere, mächtige Organismen. Kreaturen, die viel älter sind als wir. Die die Fähigkeit besitzen, durch Zeit und Raum zu reisen. Die vielleicht sogar schon einmal hier gewesen sind. Vielleicht sogar immer noch hier sind. Hier auf der Erde und irgendwo im Verborgenen schlafen ...“

In der Vorstellungswelt des Jungen vermischten sich die Worte Carters mit den Bildern, die ihm das Fernglas zeigte. Eine Weile verbrachten die beiden so auf der Veranda, dann setzte Thaddeus das Fernrohr ab und wollte es Carter zurückgeben.

„Behalt es.“

„Ein Geschenk, Mister?“

„Du sollst mich doch Randolph nennen. Und nein, kein Geschenk. Eine Leihgabe. Halte du tagsüber Ausschau, während ich mich ausruhe.“

„Werden Sie von solchen ... Wesen verfolgt?“

Carter antwortete nicht, doch sein Schweigen ließ Thaddeus die ihm anvertraute Aufgabe noch gewichtiger erscheinen. Ja, er würde aufpassen. Dann richtete er das Fernrohr wieder zu den Sternen.

Thaddeus erschien es keineswegs seltsam, dass der Fremde tatsächlich den ganzen Tag über in der Kammer verbrachte. Er nutzte immer wieder nur die Gelegenheit, bei einer ihm aufgetragenen Tätigkeit einen Umweg durch das Haus zu nehmen und flüchtig an der Tür zu verweilen. Doch die Melodie konnte er nicht mehr vernehmen. Hinter dem Holz blieb es still, sodass Thad davon ausging, dass Randolph Carter schlief. Vielleicht, so dachte der Junge, ist er so ein Revolvermann wie Trevor Lawson? Dieser reiste ja auch nur bei Nacht, wie schon der Titel der Geschichte verriet. Im Kopf hatte Thaddeus bereits das Titelbild jener Dimenovel, das den vampirischen Gunslinger zeigte. Mit derartigen Phantasien im Kopf ging der Junge seinem Tagwerk nach. Die Sonne wanderte über den Himmel, die Schatten wurden länger und im Westen entzündete sich die Silhouette der Berge.