Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein meisterhafter Roman, der sich auf mehreren Ebenen abspielt, immer wieder überraschende Wendungen bereithält und sich zu Höhenflügen aufschwingt. Als Mac im Alter von Mitte 60 seine Arbeit verliert, beschließt der leidenschaftliche Leser, ein Tagebuch zu führen, das sich unter keinen Umständen zu einem Roman entwickeln soll. Auf seinen täglichen Spaziergängen durch sein Viertel in Barcelona trifft er immer wieder auf seinen Nachbarn Ander Sánchez, einen berühmten Autor, der ihm mit seiner Arroganz auf die Nerven geht. Als Mac eines Tages mitbekommt, wie Sánchez abfällig über einen seiner früheren Romane urteilt, in dem die Memoiren eines Bauchredners wiedergegeben sind, nimmt er sich vor, den Roman seines Nachbarn neu zu lesen und neu zu schreiben. In seiner Lektüre bemerkt Mac, dass die Geschichten auf eine seltsame Art und Weise das Leben nachahmen. Oder ist es umgekehrt? Er entfernt sich immer mehr von dem, was wir Realität nennen, und versinkt in der Literatur – und mit ihm die Leserinnen und Leser dieses Romans. Enrique Vila-Matas nähert sich auf spielerische Art und Weise der Frage nach dem Akt des Schreibens und der Motivation, die hinter diesem steckt. Vor allem aber zeigt der Roman die pure Freude am Schreiben selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Enrique Vila-Matas

Mac und sein Zwiespalt

Roman

Aus dem Spanischenvon Petra Strien-Bourmer

Wallstein Verlag

Inhalt

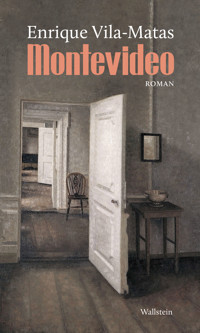

Umschlag

Titel

Mac und sein Zwiespalt

Impressum

Für Paula von Parma

Ich erinnere mich, dass ich mich gewöhnlich als Vagabund oder als Geist verkleidete.

Einmal ging ich auch als Skelett.

Joe Brainard: Ich erinnere mich

1

Ich bin zutiefst fasziniert von der Gattung posthumer Bücher, die zurzeit so en vogue ist. Daher erwäge ich, eins zu fälschen, das obwohl abgeschlossen, posthum als unvollendetes Werk erscheinen könnte. Sollte ich allerdings noch während des Schreibens das Zeitliche segnen, wäre es tatsächlich mein letztes, unvollendetes Buch, womit mein Traum als angehender Fälscher zerstört wäre. Ein Anfänger muss indes auf alles gefasst sein, denn genau das bin ich: ein blutiger Anfänger. Ich heiße Mac. Gerade als Neuling sollte ich mich besser noch eine Weile gedulden, bevor ich mich einer derart komplexen Herausforderung wie der eines gefälschten posthumen Buchs stelle. Angesichts meines Stands als schreibender Debütant werde ich mich nicht sofort in die Arbeit an meinem letzten Buch stürzen oder mir egal was für eine Art von Fälschung ausdenken, sondern einfach nur jeden Tag schreiben, mal sehen, was passiert. Vielleicht fühle ich mich dann irgendwann besser gewappnet und wage mich an diesen Versuch eines vorgetäuschterweise durch Tod, Verschwinden oder Selbstmord abgebrochenen Buchs. Vorerst will ich mich also bescheiden und an diesem Tagebuch schreiben, mit dem ich heute beginne, zutiefst eingeschüchtert, ohne dass ich auch nur wagte, einen Blick in den Spiegel zu werfen aus lauter Furcht vor dem Anblick meines tief im Hemdkragen versunkenen Kopfs.

Wie gesagt, ich heiße Mac. Und ich wohne hier im Coyote-Viertel. Ich sitze in meinem gewohnten Zimmer, als hätte ich mich schon immer hier aufgehalten. Dabei höre ich Kate Bush, und anschließend werde ich Bowie auflegen. Draußen lässt der Sommer das Schlimmste befürchten, und Barcelona macht sich auf einen – laut Vorhersage der Meteorologen – heftigen Temperaturanstieg gefasst.

Mac nennt man mich nach einer berühmten Szene aus dem Film My Darling Clementine von John Ford. Den hatten meine Eltern kurz vor meiner Geburt gesehen und waren ganz vernarrt in die Szene, wo der Sheriff Wyatt den alten Barkeeper im Saloon fragt:

»Mac, hast du schon mal eine Frau geliebt?«

»Ich war immer nur Gastwirt.«

Die Antwort des Alten begeisterte sie, und seither, seit jenem späten Apriltag in den späten vierziger Jahren, bin ich Mac.

Mac hier, Mac da. Immer nur Mac, für alle und jeden. In letzter Zeit wurde ich des Öfteren sogar mit einem Macintosh verwechselt, dem Computer. Dann habe ich mich stets gefreut wie ein Schneekönig, vielleicht weil ich Mac meinem wahren Namen vorziehe, der echt grauenhaft ist, ein tyrannisches Diktat meines Großvaters väterlicherseits, weshalb ich mich strikt weigere, ihn auch nur auszusprechen, geschweige denn hier niederzuschreiben.

Alles, was ich in diesem Tagebuch festhalte, schreibe ich nur für mich selbst, niemand sonst wird es je lesen. Es soll ein privates Experiment werden, bei dem ich ergründen will, ob das Schreiben eines Textes tatsächlich heißt, herauszufinden, was wir schreiben würden, wenn wir schrieben, wie Nathalie Sarraute behauptet. Das hier ist ein geheimes Initiations-Tagebuch, das noch nicht einmal weiß, ob es auch nur ansatzweise signalisiert, dass es bereits begonnen hat. Andererseits habe ich, glaube ich, bereits vage durchblicken lassen, dass ich mit meinen mehr als sechzig Jahren soeben im Begriff bin, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich denke, ich habe schon zu lange auf diesen Augenblick gewartet, um jetzt alles in den Wind zu schießen. Der Moment steht unmittelbar bevor, wenn er nicht schon da ist.

»Mac, Mac, Mac.«

»Wer spricht?«

Die Stimme eines Toten, die sich offenbar in meinem Kopf eingenistet hat. Vermutlich will sie mich warnen, nichts zu überstürzen. Das ist aber noch kein Grund, mir meine Erwartungen und Hoffnungen aus demselben zu schlagen. Einschüchtern kann mich diese Stimme jedenfalls nicht, im Gegenteil, ich werde weitermachen, wie geplant. Hat die Stimme nicht mitbekommen, dass ich mich seit zwei Monaten und sieben Tagen, seit das Bauunternehmen meiner Familie pleitegegangen ist, am Boden zerstört und zugleich unglaublich bereit fühle, als hätte mir die Schließung sämtlicher Büros und die abrupte Zahlungseinstellung dazu verholfen, meinen Platz in der Welt zu finden.

Es gibt gute Gründe, mich jetzt besser zu fühlen als früher, als ich meinen Lebensunterhalt noch als wohlhabender Bauunternehmer verdiente. Doch dieses – nennen wir es – Glücksgefühl ist nicht gerade das, was ich anderen wünschen würde. Im Übrigen ist mir jegliche Form von Prahlerei zuwider. Solange ich denken kann, war ich darauf bedacht, möglichst wenig aufzufallen. Daher auch mein Hang, mich bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu verstecken.

Mich zu verbergen, mich hinter diesen Seiten zu verschanzen, wird mich auch bei diesem Experiment bei Laune halten. Doch ehrlich gesagt, wäre es für mich auch kein Drama, sollte ich aus irgendeinem Grund auffliegen. Ich halte an meinem Entschluss fest, das Tagebuch soll geheim bleiben, denn das lässt mir mehr Freiheiten, etwa um zu behaupten: Du kannst dich jahrelang für einen Schriftsteller halten im Glauben, niemand würde sich je die Mühe machen, sich mit dem Rat an dich zu wenden, der da lautet: Hör auf, dir was vorzumachen, du bist keiner. Wenn der Möchtegern-Schriftsteller dann allerdings eines Tages beschließt, sein Debüt zu geben, alles auf eine Karte zu setzen und endlich mit dem Schreiben anzufangen, wird der wagemutige Debütant, wenn er ehrlich ist, schnell merken, dass sein Tun nicht das Geringste mit der plumpen Einbildung zu tun hat, man wäre ein Schriftsteller. Denn – um nicht länger um den heißen Brei herumzureden – in Wirklichkeit heißt Schreiben gerade, dass man aufhört, Schriftsteller zu sein.

Auch wenn ich in den nächsten Tagen dem Verkauf einer Wohnung, die es mir seit meinem wirtschaftlichen Ruin noch gelungen ist zu halten, für einen jämmerlichen Preis zustimmen werde, muss ich befürchten, am Ende ganz von Carmens Geschäft abzuhängen oder womöglich noch meinen Kindern auf der Tasche zu liegen. Wer hätte je gedacht, dass ich über kurz oder lang auf die Möbelrestaurierungswerkstatt meiner Frau angewiesen sein würde, wo ich noch vor wenigen Wochen stolzer Besitzer eines soliden Bauunternehmens war. Zwar ängstigt mich die Vorstellung, irgendwann auf Carmen zählen zu müssen, doch ich glaube, selbst wenn ich alles verlöre, wäre ich nicht schlechter dran als früher als ich Häuser gebaut und einen Haufen Geld gescheffelt, aber mir auch eine Menge Frustrationen und Neurosen eingehandelt habe.

Obwohl mir diese profanen Dinge ungeahnte Chancen eröffnet haben und ich bisher nie mit literarischen Ambitionen geschrieben habe, bin ich seit jeher ein leidenschaftlicher Leser. Zunächst habe ich Lyrik gelesen, später dann, als eingefleischter Fan von Kurzformen, Erzählungen. Ich liebe Kurzgeschichten. Romane mag ich weniger, die sind, wie Barthes schon sagte, eine literarische Form des Todes: Leben als Schicksal. Sollte ich jemals einen Roman schreiben, wäre mir am liebsten, er käme mir abhanden, wie einem ein Apfel abhandenkommen kann, sollte man welche beim Pakistaner an der Ecke kaufen. Ich wünschte, ich würde ihn verlieren, und sei es nur, um zu beweisen, dass Romane mich kalt lassen und mir andere Formen von Literatur lieber sind. Mich hat eine Äußerung von Ana María Matute zutiefst geprägt, die in einer ihrer Erzählungen schreibt, Kurzgeschichten hätten das Herz eines alten Vagabunden, sie kämen in die Dörfer, um wieder zu verschwinden … Dann schließt sie mit dem Satz: »Die Erzählung verschwindet, aber sie hinterlässt ihre Spuren.«

Manchmal denke ich, mir ist eine Menge Unglück erspart geblieben, seit sich von früh an scheinbar alles verschworen hat, mir keine Minute Zeit zu lassen für die Erkenntnis, dass Schreiben heißt, mit dem Schreiben aufzuhören. Hätte ich Zeit gehabt, würde ich vielleicht längst vor literarischem Talent nur so strotzen, oder ich wäre als Schriftsteller völlig abgewirtschaftet und am Ende. In beiden Fällen könnte ich diesen wundervollen Elan des Anfängers nicht genießen wie jetzt, in diesem mehr als perfekten Augenblick, heute am 29. Juni, Punkt zwölf Uhr mittags, da ich mich anschicke, einen Vega Sicilia, Jahrgang 66, zu entkorken in dem glücklichen Gefühl eines, der weiß, dass er noch nie etwas publiziert hat und den Start dieses geheimen Übungs-Tagebuchs feiert, während er an diesem friedlichen Vormittag ein vages Leuchten in der umliegenden Luft wahrnimmt, das vielleicht nur in seinem Hirn existiert.

[WHOROSKOP]

In dem Moment, wo der Abend schon langsam zur Nacht wird, kam mir spontan die Idee, eine spanische Version der Gedichte von Samuel Beckett aus dem Jahr 1970 herauszusuchen. Der erste Abschnitt dieses Buchs trägt den Titel Whoroskop. Ein Gedicht, 1930 geschrieben, das sich Gedanken über die Zeit macht. Diesmal habe ich es noch weniger verstanden als bei der ersten Lektüre, aber warum auch immer, vielleicht gerade weil ich es weniger verstanden habe, hat es mir besser gefallen als seinerzeit. Hundert Verse, die sich um den Ablauf eines Tages, um Zerstreuung und Hühnereier drehen, sollen wohl Descartes zugeschrieben werden, seiner imitierten Stimme. Am wenigsten habe ich die Sache mit den Hühnern und den Eiern verstanden. Aber es machte einen Riesenspaß, nichts von alledem zu verstehen. Perfekt.

&

Ich frage mich, warum ich mich heute, wohl wissend, dass ich ein blutiger Anfänger bin, umsonst dermaßen verausgabt habe beim Versuch, dieses Heft mit ein paar makellosen Anfangspassagen einzuweihen. Wie viele Stunden mich dieses absurde Unterfangen gekostet hat. Es soll keine Entschuldigung sein, wenn ich sage, ich habe genug Zeit und sonst nichts zu tun. Tatsache ist nur, ich habe Blätter aus dem Heft herausgerissen und mit Bleistift beschrieben, anschließend alles noch einmal sorgfältig durchgekämmt, auf dem Computer ins Reine getippt und ausgedruckt, erneut durchgelesen, die korrigierte Fassung noch einmal durchgesehen und überarbeitet – der wahre Moment des Schreibens –, dann, nachdem ich es auf meinen PC übertragen hatte, alle Spuren des handgeschriebenen Manuskripts vernichtet und am Ende meine im rätselhaften Innern des Laptops gut verborgenen Tagesaufzeichnungen abgesegnet.

Erst jetzt wird mir klar, dass ich gehandelt habe, als wüsste ich nicht, dass perfekte Textabschnitte der Zeit nicht standhalten, dass sie reine Sprache sind und durch die Schlampigkeit eines Schriftsetzers, durch veränderte Gewohnheiten und Moden, kurzum durch das Leben selbst, in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Aber, sagt die Stimme, da du ein Neuling bist, können die Schreibgötter dir deine Fehler noch nachsehen.

2

Gestern hat der eifrige lebenslange Lesenarr in mir den Blick gesenkt und am Schreibtisch, dem kleinen Holzviereck in einer Ecke meines Arbeitszimmers, sein Schreibdebüt gegeben.

Ich habe mit meinen Tagebuch-Übungen begonnen, zwar ohne ein bestimmtes Konzept, aber nicht ohne zu wissen, dass man in der Literatur nicht anfängt, weil man etwas hat, worüber man schreiben will, und es dann niederschreibt. Es ist der Schreibprozess selbst, der dem Autor dazu verhilft herauszufinden, was er sagen will. So habe ich gestern angefangen, im Willen steter Lernbereitschaft, ohne jegliche Eile, um vielleicht eines Tages einen Kenntnisstand zu erlangen, der es mir erlaubt, mich größeren Herausforderungen zu stellen. So habe ich gestern also angefangen, und so werde ich fortfahren, mich einfach mitreißen lassen, um herauszufinden, wo die Worte mich hinführen.

Als ich mich selbst so bescheiden und unbedeutend an dieser kleinen Holzplatte sitzen sah, die Carmen mir vor Jahren in ihrer Werkstatt gezimmert hatte – nicht um daran zu schreiben, sondern um auch von zu Hause aus für mein florierendes Geschäft zu arbeiten –, ging mir durch den Kopf, dass unbedeutende, simple Charaktere in Büchern einen manchmal länger begleiten als spektakuläre Helden. Etwa, Akakij Akakijewitsch, der Kopist aus Gogols Der Mantel, ein Beamter, dem es bestimmt ist, schlicht und einfach eine »unbedeutende Person« zu sein. Wenngleich Akakijewitsch nur in dieser Novelle vorkommt, ist er zweifelsohne einer der lebendigsten und überzeugendsten Charaktere in der Geschichte der Weltliteratur, vielleicht weil Gogol in dieser kurzen Erzählung seine Vernunft in den Wind schlug und sich frohgemut am Rande seines persönlichen Abgrunds bewegte.

Diesen Akakij Akakijewitsch, der im Winter von Sankt Petersburg einen neuen Mantel braucht, doch, als er ihn bekommt, merkt, dass die Kälte bleibt, eine universale, endlose Kälte, habe ich immer gemocht. Mir ist nicht entgangen, dass Akakijewitsch, dieser unscheinbare Kopist, 1842 von Gogol in die Welt gesetzt wurde, was mich zu der Annahme verleitet, dass all die Charaktere, die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in der Literatur auftauchen, seine unmittelbaren Nachfahren sind, all diese Wesen, die wir in Schulen und Amtsstuben kopieren, rund um die Uhr im schummerigen Licht einer Öllampe Schriftstücke abschreiben sehen; mechanisch kopieren sie Texte, so als könnten sie alles wiederholen, was auf der Welt noch zu wiederholen bleibt. Nie äußern sie eine persönliche Meinung oder versuchen, etwas zu verändern. »Ich entwickle mich nicht«, sagt eine dieser Figuren, wenn ich mich recht erinnere. »Ich will keine Veränderung«, eine andere.

Noch einer, der keinerlei Wandel wünscht, ist »der Wiederholer« (in der Schule besser bekannt als der »34er«), eine Figur aus einer der Geschichten in Ferngespräch von Alejandro Zambra: Der 34er hat das Wiederholersyndrom. Er ist ein Spezialist darin, sich mehr als zwei Mal an ein Schuljahr zu klammern, ohne dass er dies als ein Unglück empfunden hätte, im Gegenteil. Dieser Wiederholer hegt keinerlei Groll, ja er bleibt sogar völlig gelassen. »Manchmal sahen wir ihn mit Lehrern sprechen, die wir nicht kannten. Es waren fröhliche Gespräche … Er wollte sich zu den Lehrern, die ihn hatten durchfallen lassen, ein gutes Verhältnis bewahren.« An dem Tag, als ich Ana Turner zuletzt sah – eine der Verkäuferinnen von La Súbita, der einzigen und noch dazu glücklichen Buchhandlung im Coyote-Viertel –, erzählte sie mir, sie habe ihrem Freund Zambra eine E-Mail geschrieben, um sich bei ihm nach dem 34er zu erkundigen, und folgende Antwort erhalten: »Mir scheint, wir, die Dichter und Geschichtenerzähler, sind die Wiederholer. Der Dichter ist ein Wiederholer. Wer nicht mehr als ein Buch oder gar keins zu schreiben brauchte, um zu bestehen und versetzt zu werden, ist nicht wie wir gezwungen, es immer weiter zu probieren.«

Für mich ist Ana Turner ein einziger Quell der Überraschungen oder Bewunderung: Mir ist schleierhaft, wie sie es fertigbringt, von der La Súbita aus mit einem Schriftsteller wie Zambra Kontakt aufzunehmen. So wie ich mich auch frage, wie sie es schafft, Tag für Tag attraktiver zu werden. Ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich sie sehe. Ich versuche, mich zu bezähmen, aber dann ist da immer ein neues – nicht unbedingt physisches – Detail an Ana, auf das ich nicht gefasst war. Als ich sie an jenem Nachmittag zum letzten Mal sah, entdeckte ich dank Zambras Worten – »mir scheint, wir, die Dichter und Geschichtenerzähler, sind die Wiederholer« –, dass Ana wohl eine Poetin ist. Ich schreibe Gedichte, gestand sie mir in aller Bescheidenheit. »Aber das sind nur Versuche«, sagte sie noch. Dabei schienen ihre Worte an Zambras anzuknüpfen: »Gezwungen, es immer weiter zu probieren.«

Als ich das aus dem Mund von jemandem wie Ana vernahm, dachte ich zuerst, wie herrlich das Leben sein kann, doch dann schweiften meine Gedanken in eine dunklere Richtung ab, und ich musste an die Schüler denken, die zur Strafe in der letzten Reihe sitzen, dazu verdammt, zweihundert Zeilen zu schreiben mit dem Ziel, ihre Handschrift zu verbessern.

Mir kam auch ein Romancier in den Sinn, der auf einer Lesung von einer Dame gefragt wurde, wann er aufhören werde, über Menschen zu schreiben, die Frauen ermorden. Worauf er erwiderte:

»Ich versichere Ihnen, sobald es mir perfekt gelingt, werde ich aufhören.«

Bei dem Gedanken an die Schönschreib-Wiederholer, über die ich gerade schreibe, beschlich mich an dem Vormittag zeitweilig das Gefühl, einen Blick auf den dunklen Parasiten der Wiederholung zu erhaschen, der sich im Kern jeder literarischen Kreation verbirgt. Einen Parasiten von der Gestalt jenes einsamen grauen Tropfens, den es unausweichlich im Zentrum eines jeden Regenschauers oder Sturms gibt und ebenso im Zentrum des Universums selbst, wo bekanntermaßen dieselben Routinen, immer dieselben, ein ums andere Mal wiederholt werden, dieselben Routinen, immer dieselben, denn dort wiederholt sich alles, unaufhörlich, vernichtend.

[WHOROSKOP 2]

Eine Frühe-Abend-Prosa: Ich habe mir wie gewohnt die drei Nachmittags-Gläschen genehmigt und einen Blick ins Horoskop meiner Lieblingszeitung geworfen. Es verschlug mir die Sprache, als ich im Kästchen meines Sternzeichens folgendes las: Die Konjunktion Mars-Sonne im Widder deutet auf eine brillante Intuition hin, die Sie dazu bewegen wird, an diese Vorhersage zu glauben und zu denken, sie sei speziell an Sie gerichtet.

Whoroskop! Diesmal schien die Weissagung sich tatsächlich speziell an mich zu richten, geradeso als hätte Peggy Day – das Pseudonym der Dame, die für dieses Horoskop verantwortlich zeichnete – irgendwie Wind von meinem Fehler letzte Woche bekommen, als ich vor zu vielen Leuten behauptete, am Ende eines Tages läse ich gerne das Horoskop meiner Lieblingszeitung und, selbst wenn die Vorhersage keinerlei Bezug zu meinem Leben habe, meine reife Erfahrung als Leser verleite mich letzten Endes dazu, den Text so zu interpretieren, dass, was immer dort stehe, perfekt zu dem passe, was mir im Laufe des Tages widerfahren sei.

Man müsse es nur zu lesen verstehen, hatte ich bei der Gelegenheit gesagt und sogar von Orakeln und Seherinnen der Antike gesprochen, deren wirre Phantastereien von den Priestern, die es damals zuhauf gab, ausgelegt wurden. Denn die wahre Kunst jener Seherinnen habe in diesen Deutungen gelegen. Ich habe ihnen auch von Lidia erzählt, dieser Frau aus Cadaqués, von der Dalí behauptete, ihr Hirn sei von der prachtvollsten Paranoia besessen gewesen, die ihm je untergekommen sei. 1904 hatte Lidia flüchtig Eugenio d’Ors gesehen und war derart überwältigt gewesen, dass sie zehn Jahre später im Dorfcasino die Artikel interpretierte, die d’Ors für eine Tageszeitung in Girona schrieb. Lidia deutete sie als Antwort auf die Briefe, die sie ihm schickte und die er nie beantwortete.

Ich erzählte ihnen auch, ich gedächte weiterhin, Orakel auszulegen bis an mein Lebensende. Die Sache ist, alles, was ich jenem Freundeskreis sagte, könnte Peggy Day zu Ohren gekommen sein, denn da waren Leute anwesend, die für dieselbe Zeitung arbeiten wie sie. Sie selbst habe ich schon seit vierzig Jahren nicht mehr gesehen, und ehrlich gesagt halte ich sie auch nicht für eine echte Astrologin. Ich bin Peggy nur einmal in meiner Jugend begegnet, in einem Sommer in S’Agaró, damals hieß sie noch Juanita Lopesbaño, und ich befürchte, sie hat mich in keiner guten Erinnerung.

Da hält man sich sein Leben lang für zurückhaltend, und dann prahlt man eines Tages, ohne darüber nachzudenken, damit, wie gut man darin sei, Zeitungshoroskope zu deuten – ein fataler Fehler nach so vielen Jahren der Diskretion –, und auf einmal wird unverdienterweise alles im Leben schrecklich kompliziert. Ja, das Leben wird unglaublich kompliziert, und das nur wegen eines kurzen Moments der Eitelkeit auf einer Party.

Oder ist nur meine Zerknirschtheit wegen dieses Fehlers der Auslöser dieser meiner Paranoia, nämlich zu denken, Peggy Day habe mich im Visier?

3

Dummheit ist nicht meine Stärke, sagt Monsieur Teste. Dieser Ausspruch hat mir immer gefallen, und ich würde ihn jetzt auf der Stelle hundertmal wiederholen, wäre da nicht mein Wunsch, einen Satz zu schreiben, der ähnlich klingt, aber etwas anderes aussagt, wie: Die Wiederholung ist meine Stärke. Oder auch: Die Wiederholung ist mein Thema. Oder vielleicht: Ich wiederhole gerne, aber mit Abwandlungen. Letzteres passt am besten zu meinem Charakter, denn ich bin ein unermüdlicher Verwandler. Ich sehe, lese, höre, und alles scheint mir empfänglich für eine kleine Bearbeitung. Und so bearbeite ich alles. Ich kann es einfach nicht lassen.

Ich bin ein berufener Verwandler.

Und Wiederholer. Doch diese Berufung ist gängiger. Denn im Wesentlichen sind wir alle Wiederholer. Die Wiederholung, menschlichste aller Gesten, ist eine Sache, die ich gerne analysieren und erforschen würde, um anschließend die Erkenntnisse, zu denen andere gelangt sind, zu modifizieren. Tritt denn je einer von uns ins Leben, um was auch immer zu tun, ohne dass es eine Wiederholung von etwas wäre, was jene, die vor uns da waren, bereits ausprobiert und realisiert haben? Im Grunde genommen ist das Thema der Wiederholung ein derart weites Feld, dass jeder Versuch, es auszuschöpfen, lächerlich erscheinen mag. Ich befürchte sogar, das Thema der Wiederholung könnte per se etwas zutiefst Beunruhigendes bergen. Aber in einer Hinsicht ist es gewiss interessant, dieses Feld genauer zu untersuchen, denn Wiederholung könnte als etwas in die Zukunft Weisendes verstanden werden. Diesen reizvollen Aspekt hatte Kierkegaard im Sinn, als er sagte, Wiederholung und Erinnerung seien die gleiche Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. »Denn dasjenige, woran man sich erinnert, ist gewesen, wird rückwärts wiederholt, während die eigentliche Wiederholung eine Erinnerung in vorwärtiger Richtung ist. Deshalb macht die Wiederholung, wenn sie möglich ist, den Menschen glücklich, während die Erinnerung ihn unglücklich macht …«

Apropos modifizieren, ich würde jetzt gerne modifizieren, was Kierkegaard sagt, ich weiß nur nicht wie. Also werde ich erst einmal ein paar Stunden verstreichen lassen, um zu sehen, ob sich mein Abwandlungs-Instinkt verbessert. So lange werde ich lediglich festhalten, dass der Nachmittag unbeschwert, fad, provinziell, normal und einfach perfekt ist. Ich bin extrem guter Laune, vielleicht gefällt mir deshalb selbst die Fadheit dieses Nachmittags so sehr. Denn eigentlich ist er heute so wie immer.

Ich sitze ganz still hier, mein wachsames Auge auf das geräumige Wohnzimmer jenseits meines Arbeitszimmers gerichtet, den Raum, wo Licht und Schatten einander nicht begegnen. Die vollen Stunden schlagen manchmal in unmerklicher Regelmäßigkeit hier von der Kirchturmuhr in meinem Viertel, wo ich seit vierzig Jahren lebe. Vielleicht, so sage ich mir, gibt es für die Uhr keine Wiederholung, sondern für sie schlägt jedes Mal dieselbe Stunde: das Leben als immer gleicher Nachmittag gesehen, ein ganz normaler, fader Nachmittag; nur manchmal glorreich, aber immer vor einem grauen Hintergrund.

Solange ich denken kann, habe ich in dem von meinem Großvater gegründeten Unternehmen gearbeitet, das mir beides gezeigt hat, die glanzvolle und – in den letzten Jahren – die desolate Seite des Bausektors. Ich habe mich abgerackert in diesem turbulenten Familienbetrieb, und zum Ausgleich für diese wahnsinnige – im wahrsten Sinne wahnsinnige – Schufterei war ich in meiner Freizeit ein zwanghafter Leser, der alles sichtete, was ging – manches voller Staunen, anderes mitleidig –, Schriftsteller aller Epochen, doch insbesondere der Gegenwart.

Wenn mich nicht gerade mein aufreibendes und zum Schluss gescheitertes Unternehmen komplett in Beschlag nahm, widmete ich mich am liebsten der Lektüre und dem Familienleben. Ich will nicht verschweigen, dass ich auch unselige Zeiten erlebt habe. Zum Beispiel weiß ich noch, wie ich mich mit vierzig, als ich alles hatte, was ich mir nur wünschen konnte, furchtbar unglücklich fühlte, weil ich nichts wie weg wollte vom Geschäft, um wieder zu studieren und, sagen wir mal, Rechtsanwalt zu werden, doch das hat mein schrecklicher Großvater väterlicherseits mit dem unaussprechlichen Namen verhindert.

Heute denke ich, ich wäre liebend gern Anwalt und Dichter geworden wie Wallace Stevens. Ich denke, in der Regel wollen wir alle immer sein, was wir nicht sind. Ich jedenfalls hätte gerne wie Wallace Stevens folgende Zeilen an den Herausgeber einer literarischen Zeitschrift schreiben mögen: »Verlangen Sie bitte keine biographischen Anmerkungen von mir. Ich bin Anwalt und lebe in Hartford. Doch derlei Fakten sind weder vergnüglich noch informativ.«

Mir ist es immer schwergefallen zurückzublicken, doch jetzt werde ich es tun, um mich an das erste Mal zu erinnern, als mir das Wort »Wiederholung« zu Ohren kam.

Chronos ist ein Gott, von dem das Kind in seinen ersten Lebensjahren nichts weiß. Bis uns, während wir uns noch glücklich auf dem See unserer kompletten Ignoranz treiben lassen, unsere erste Wiederholungs-Erfahrung schlagartig in die Zeit wirft, wie eine Luftspiegelung. Meine erste Erfahrung mit der Wiederholung hatte ich im Alter von vier Jahren, als mir jemand sagte, mein Pultnachbar, der kleine Soteras, würde sein Vorschuljahr wiederholen. Dieses Verb »wiederholen« platzte wie eine Bombe in mein junges, gerade expandierendes Hirn und stieß mich schlagartig mitten hinein in den Zeitkreislauf, als ich begriff – worauf ich vorher nie gekommen wäre –, dass es Schuljahre gibt und dass auf ein Schuljahr ein nächstes Schuljahr folgt und dass wir alle in diesem alptraumartigen Netzwerk von Tagen, Wochen und »Kilometern« gefangen sind (als Kind glaubte ich, die Jahre hießen Kilometer, womit ich vielleicht gar nicht so falsch lag).

Den Kreislauf der Zeit betrat ich 1952, kurz nachdem meine Eltern mich in einer katholischen Schule angemeldet hatten. In den frühen Fünfzigern umfasste die sogenannte Volksschule vier Stufen: Vorschule, Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Eingeschult wurde man mit vier oder fünf Jahren und konnte mit sechzehn oder siebzehn die Schule mit der Hochschulreife abschließen. Die Vorschule dauerte nur ein Jahr und hatte viel von einem Kinderspielplatz, dem, was wir heute Kindergarten nennen, mit dem Unterschied, dass alle an einem Pult saßen, als ob sie schon ernsthaft lernen sollten. Es war eine Zeit, als die Kinder alle sehr alt und die Erwachsenen wie tot wirkten. Was ich am deutlichsten von jenem Vorschuljahr in Erinnerung habe, ist das traurige Gesicht des kleinen Soteras. Ich nenne ihn »klein«, weil er etwas an sich hatte, das ihn jünger erscheinen ließ als uns alle, die wir von Tag zu Tag älter wirkten, als wir waren, ein unaufhaltsamer, forcierter Prozess. Das Vaterland brauche uns, sagte ein Lehrer, sichtlich zufrieden zu sehen, wie wir heranwuchsen.

Ich weiß noch, wie Soteras manchmal mit einem aufblasbaren Ball spielte, der im wahrsten Sinne des Wortes seiner war, obwohl er ihn uns in den Pausen zeitweilig überließ. Dass er etwas hatte, das ihm gehörte, war das Einzige, was Soteras älter wirken ließ, uns ähnlich. Doch sobald wir an unsere Pulte zurückkehrten, wurde Soteras wieder jünger. Nie werde ich das graue Cape vergessen, das er im Winter trug, und lange Zeit war ich zutiefst fasziniert von seinem Status als Wiederholer.

Ich gebe ihm einen falschen Namen, weil ich ihn als Figur vorstellen will und weil ich, auch wenn ich nicht erwarte, dass je einer diese Zeilen lesen wird, nicht umhinkann, an einen Leser zu denken, wenn ich ihn erwähne. Wie kann ich diesen merkwürdigen Widerspruch erklären? Gar nicht. Doch wäre ich gezwungen, wenigstens einen Grund zu nennen, würde ich auf diese chassidische Maxime zurückgreifen: »Wer glaubt, er habe die anderen nicht nötig, irrt. Und wer glaubt, die anderen kämen ohne ihn aus, irrt noch mehr.«

Jahrelang blieb es mir ein großes Rätsel, warum Soteras die Vorschule wiederholen musste. Doch eines Nachmittags, als er bereits Architektur studierte und ich mein Studium abgebrochen hatte, um im Familienunternehmen zu arbeiten, trafen wir im Bus der Linie 7 auf der Avenida Diagonal in Barcelona aufeinander, und da fragte ich ihn rundheraus, wie es sein konnte, dass er in der Vorschule, wo nie einer sitzenblieb, ein Jahr wiederholt hatte.

Soteras war nicht nur nicht überrascht, sondern er lächelte sogar und schien richtig froh zu sein, darauf eine Antwort zu haben, so, als hätte er sich viele Jahre auf diesen Tag vorbereitet.

»Du wirst es nicht glauben«, sagte er, »aber ich habe meine Eltern gebeten, mich ein Jahr wiederholen zu lassen, weil ich Angst davor hatte, ins nächste aufzusteigen.«

Ich glaubte ihm, denn es leuchtete mir durchaus ein, als er noch hinzufügte, er habe gesehen, wie das erste Jahr der Unterstufe ablief. Da sei ihm klar geworden, wie sehr man dort büffeln musste in einem Ambiente, das absichtlich frostig gestaltet zu sein schien. Damals, dachte ich bei mir, hatten wir Angst vor Veränderung, Angst vorm Lernen, Angst vor der Kälte des Lebens, Angst vor allem; in jenen Tagen herrschte eine Menge Angst. Das ging mir durch den Kopf, als Soteras mich fragte, ob ich schon mal von Kinogängern gehört hätte, die zweimal in einen Film gegangen seien und ihn beim zweiten Mal nicht verstanden hätten. Es verschlug mir die Sprache, ich stand völlig verdattert mitten in dem überfüllten Bus.

»Nun«, sagte er, »genauso ist es mir ergangen nach zwei Jahren Vorschule, beim ersten Mal habe ich alles verstanden, beim zweiten Mal nichts.«

[WHOROSKOP 3]

»Probleme mit den Kindern am Morgen: Am Nachmittag werden Sie merken, dass die Welt gut ist, so wie sie ist, und es ihr an nichts mangelt.«

Diesmal hat sie sich nicht direkt an mich gewandt; dass sie es gestern getan hatte, reichte ihr vermutlich. Doch das hinderte mich nicht daran, ihr Orakel persönlich auszulegen. Sie scheint mich warnen zu wollen, ich solle nicht weiterschreiben, der Welt nichts hinzufügen, denn ich würde einfach nur wiederholen und wiederholen. Ist denn nicht schon alles geschrieben? Hinsichtlich der »Probleme mit den Kindern« hat sie wohl kaum meine Kinder gemeint, denn die sind schon ziemlich erwachsen und kommen allein zurecht, sondern eher die komplizierten technischen Probleme, die ich heute Morgen beim Schreiben lösen musste. Das sind die Kinder: die Passagen, die mir so viele Probleme und Sorgen bereitet haben.

Der Hinweis »Am Nachmittag werden Sie merken …« bezieht sich ganz klar auf das, was ich vor einigen Stunden von Ander Sánchez erfahren habe, und darauf, was er zu Ana Turner und zu mir gesagt hat, als ich Zigaretten holen ging und ihm vor dem Buchladen begegnete, wo er fröhlich lachend mit Ana Turner vor der Tür stand. Unser berühmter Nachbar Sánchez, der gefeierte Schriftsteller aus Barcelona, grüßte mich ungewohnt herzlich. Das kommt selten vor, doch diesmal hatten wir es nicht so eilig wie meistens in den letzten Jahren, wenn wir uns über den Weg liefen, sondern er stand dort vor dem Eingang, ein leichtes Ziel für jeden, der ihn mit ein paar bewundernden oder nur höflichen Worten bestürmen wollte. Da stand er also und machte keinen Hehl daraus, dass er dem Charme der wunderbaren Ana erlegen war, was unverhofft meine Eifersucht erregte.

Wer kennt Sánchez nicht in dieser Gegend, die ihren Namen – Coyote – zum Teil ihm verdankt, denn rein zufällig gehörte die Wohnung – gleich nebenan von meinem Wohnhaus –, in der Sánchez seit einigen Jahrzehnten lebt, einst José Mallorquí, dem populärsten Schriftsteller Barcelonas der vierziger Jahre. Möglicherweise wusste Sánchez, als er die Wohnung kaufte, gar nicht, dass Mallorquí vorher dort gelebt hatte, obwohl böse Zungen behaupten, er habe sie gerade deshalb gekauft, weil er dachte, es könne ihm helfen, wie der vorherige Besitzer zum meistverkauften Autor Spaniens aufzusteigen. Denn in der Wohnung, die heute Sánchez gehört, schrieb Mallorquí ab 1943 die zweihundert Romane der Coyote-Serie, Schundromane, die im Nachkriegs-Spanien der absolute Renner waren.

Als ich vor langer Zeit hier in die Gegend zog, hatte dieser Teil von Eixample noch keinen Namen, und da beschlossen wir mit einigen Nachbarn halb im Spaß, sie das Coyote-Viertel zu taufen. Der Name sprach sich herum, und heute nennt es fast jeder so, obwohl die meisten keine Ahnung haben, woher der Name stammt. Es ist ein expandierendes Viertel ohne klar definierte Grenzen, das sich bis zur Plaza Francesc Macià erstreckt, die früher Calvo Sotelo hieß und davor, während des Bürgerkriegs, Plaza Hermanos Badia.

Heute jedenfalls hat sich Sánchez – der keine Ahnung hat, dass ich einer derer bin, denen das Viertel seinen Namen verdankt – sich dazu herabgelassen, mich zu grüßen. Mehr noch, er hat mich mit so ausgesuchter, zuvorkommender Höflichkeit angesprochen, dass ich mich, ungeübt, wie ich in solchen Dingen bin, zu einer reichlich unbeholfenen Erwiderung gezwungen sah.

Und zu allem Überfluss begann er sich auch noch – ich denke mehr als alles andere, um Ana zu imponieren – meisterhaft über alle möglichen Dinge auszulassen, ohne dass ihn jemand darum gebeten hätte, und erzählte schließlich von seinen Problemen, an seine Jugendjahre zurückzudenken, speziell an ein komplettes Jahr, in dem er wohl mehr denn je getrunken habe, wie er sagte, während er an einem Roman über einen Bauchredner und einen Sonnenschirm aus Java schrieb (in dem eine tödliche Waffe versteckt war) sowie über einen elenden Barbier von Sevilla.

»Doch an viel mehr kann ich mich nicht mehr erinnern«, sagte er, »außer, dass es ein Roman war mit einigen unverständlichen Passagen, besser gesagt, zähflüssigen, obskuren Passagen, an der Grenze zum reinen Schwachsinn.«

Er konnte über sich selbst lachen, das war schon mal klar. In dem Moment kam mir der Gedanke, ich sollte versuchen, seinem Beispiel zu folgen, obwohl ich mich im Bemühen, mich vor Ana selbst auf den Arm zu nehmen, am Ende nur zum Trottel machen würde. Was ihn am meisten umtreibe, sagte Sánchez, sei, wie er je ein solches Buch voller Nonsens habe schreiben können. Vermutlich bezog er sich auf ein Buch aus seiner Anfangsphase, Walter und sein Zwiespalt. Er wundere sich, wie er dieses Buch überhaupt habe zu Papier bringen können, wo er zu der Zeit doch ständig betrunken gewesen sei, und mehr noch darüber, dass sein Verleger diesen Roman akzeptiert und ohne Murren publiziert habe, vielleicht weil er so wenig bezahlt habe, dass er nicht mehr habe erwarten können.

Es sei ein Buch voller Ungereimtheiten und Fehlern, sagte er, mit dem einen oder anderen absurden Tempowechsel und allerhand Geschwafel, wenngleich, fügte er hinzu – wohl, um sich zu brüsten –, durchaus auch mit ein paar genialen Einfällen, kurioserweise als Ergebnis eben dieses Unsinns. Er erinnere sich noch bruchstückhaft an den Roman, irgendwie verschwommen, womöglich wegen der Unmengen Gin Tonics, die er konsumiert habe, während er an jenen absichtlich kryptischen Memoiren eines Bauchredners schrieb.

Nach dieser reichlich übertrieben wirkenden Schilderung verstummte er plötzlich. Ana schien völlig von ihm fasziniert zu sein, was mich dermaßen irritierte, dass ich mir ins Gedächtnis rufen musste, dass Sánchez, wie ich erst kürzlich aus seinem eigenen Mund vernommen hatte, zurzeit insgesamt vier autobiographische Romane im Stil des Norwegers Knausgård in Planung hatte. Bei dem Gedanken rutschte mir die leise Bemerkung heraus:

»Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst!«

Beide starrten mich an, ohne zu verstehen, was ihnen aber egal zu sein schien und mir zeigte, dass ich hier nichts zu melden hatte. Ich dachte an Walter und sein Zwiespalt, ein Buch, das mir nicht gänzlich fremd war. In meiner Erinnerung enthielt es einige selten schöne Passagen und andere, die ungereimt und völlig danebengeraten waren, doch ich war mir sicher, dass ich es nicht bis zum Ende gelesen hatte. Ich meinte mich zu erinnern, dass ich die Lektüre nach der Hälfte abgebrochen hatte, weil regelmäßig, in jeder Geschichte, in jedem Kapitel, ein, zwei irritierende Passagen auftauchten, die nichts mit den Memoiren von Walter, dem Bauchredner, zu tun hatten. Ich meine mich zu erinnern, dass der Autor sie später, nach Erscheinen des Buchs, in Interviews mit dem Argument gerechtfertigt hatte, er habe sie extra konfus konzipiert, »weil es die Handlung so erforderte«.

Weil es die Handlung erforderte! Die war keineswegs ein festgefügtes Konstrukt. Zwar ging es im Wesentlichen um die Memoiren eines Bauchredners, doch der Plot, beziehungsweise der Lebenslauf, setzte sich lediglich aus ein paar biographischen Skizzen zusammen; geschildert wurde ein Leben, von dem uns quasi nur das Gerüst präsentiert wurde, ein paar zentrale Momente, dazu einige eher beiläufige Episoden und manche, die absolut nichts mit Walters Welt zu tun hatten, als stammten sie aus dem Leben einer anderen Person.

»Als ich das schrieb, war ich noch sehr jung«, sagte er, »inzwischen denke ich, damals habe ich mein Talent vergeudet. Heute bedaure ich zutiefst, dass mir dieser Roman missraten ist. Das war meine eigene Dummheit. Aber was soll’s. Es ist nicht mehr zu ändern. Ich kann nur von Glück sagen, dass sich niemand mehr an ihn erinnert.«

Für einen Augenblick senkte er den Kopf, bevor er wieder aufblickte und sagte:

»Manchmal frage ich mich sogar, ob ihn nicht ein anderer für mich geschrieben hat.«

Dann schien es fast so, als blickte er in meine Richtung.

Mein Gott, dachte ich erschrocken, hoffentlich meint er nicht, ich hätte ihn geschrieben.

4

Heute Vormittag bin ich halb eingenickt just in dem Augenblick, als ein armer Anfänger soeben dabei war herauszufinden, worüber er schreiben wollte, und eine Recherche rund um die Wiederholung in Angriff genommen hatte, ein Thema, auf das ihn zweifellos die letzten drei Tage seiner Schreibübungen gebracht hatten. Hatte dieser Debütant nicht vorhergesagt, dass der Schreibprozess selbst ihm dazu verhelfen würde herauszufinden, was er überhaupt sagen wollte?

Obendrein sagte eine Stimme noch:

»Wiederholung ist meine Stärke.«

Nun gut. Als ich, noch halb verschlafen, begriff, dass dieser arme Neuling wohl ich selbst war, war ich vor Schreck mindestens so verdattert wie Stan Laurel, alias Doof, in der Stummfilmszene, wo ein Dieb seine Hand durch die Rückenlehne der Bank schiebt, auf der Stan mit zusammengefalteten Händen vor sich hin döst und die Hand des Fremden mit seiner eigenen verwechselt.

Etwas später kam mir, während ich über das Thema Wiederholung nachgrübelte, der Gedanke, dass, selbst wenn man bei dieser ersten Schlacht als Schriftsteller triumphiert und etwas Großartiges zustande bringt – denn, wie es heißt, findet man selten diesen Weg, also eine eigene Stimme –, dieser Triumph letztlich zum Problem werden könnte, da es im Kern immer auch bedeutet, dass der Autor sich unausweichlich früher oder später selbst wiederholen wird. Doch das ändert nichts daran, dass dieser Ausnahmefall – dass man zu einem ureigenen Ton oder einem unverwechselbaren Register findet – höchst erstrebenswert ist, denn niemand kann die Kluft zwischen einem Schriftsteller mit eigener Stimme und dem tumben Chor aus dem Massengrab der Nichtssagenden leugnen, auch wenn uns am Ende der langen Strecke letztlich alle nur eine einzige Eiswüste erwartet.

Natürlich könnte man die Dinge auch anders betrachten und zum Beispiel sehen, dass wir ohne die Imitation oder dergleichen nichts wären, folglich die Wiederholung nicht ganz so abscheulich ist, wie man uns glauben macht. »Nun lass dir gesagt sein, ein Maler, der es in seiner Kunst zu Ruhm bringen will, ist bemüht, die Gemälde der größten Maler nachzuahmen, die er kennt, und diese Regel gilt auch für jeden anderen Beruf, für das Handwerk, das von Gewicht ist und dem Land zur Zierde gereicht.« (Don Quijote I, Kapitel XXV).

Anders gesagt, an und für sich ist die Wiederholung alles andere als schädlich. Wo wären wir denn ohne sie? Andererseits, woher kommt dieser bei einigen sehr selbstkritischen Autoren so tief verwurzelte Glaube, wenn sie anfangen, sich zu wiederholen, seien sie unweigerlich zum Scheitern verdammt. Ich weiß wirklich nicht, woher dieser Irrglaube kommt, wo es doch niemanden auf der Welt gibt, der sich nicht wiederholt. Man braucht sich nur die Filme von Kubrick anzusehen, stets bewundert für seine Variationsbreite hinsichtlich der Genres, Stile und Themen, von denen es immer heißt, sie variierten stark von Film zu Film, doch wenn man das Gesamtwerk dieses großen Regisseurs genauer betrachtet, wird man erstaunt feststellen, dass es sich in Wirklichkeit zu einem engen Kreis obsessiver Wiederholungen fügt.

Die Angst vor der Wiederholung. Heute Morgen, noch halb verschlafen, befiel mich diese Panik, und das, wo ich erst seit drei Tagen über diesem Heft sitze. Dazu kann ich nur sagen, Frauen haben die bewundernswerte Fähigkeit, sich all diese Probleme vom Hals zu halten, von denen ich fast vermute, dass irgendwelche Neider sie in der Absicht ersonnen haben, die kreativsten Geister zu lähmen.

Frauen scheinen eher in der Lage zu sein, derlei absurde Komplikationen auszublenden, die uns arme Männer so sehr zermürben und niedermachen; wir sind meist dümmer und quälen uns mehr als sie, die einen sechsten Sinn zu haben scheinen, der ihnen hilft, sich Schwierigkeiten auf intelligente Weise zu erleichtern. Ich denke zum Beispiel an die argentinische Autorin Hebe Uhart. Auf die Frage, ob sie keine Angst habe, sich zu wiederholen, sagte sie, keineswegs, das erübrige sich, da sie über Reisen schreibe, die sich nie gleichen würden; unterwegs entdecke sie ständig Neues, und die speziellen Umstände jeder dieser Reisen zwängen sie, jedes Mal über andere Dinge zu schreiben …

Oder Isak Dinesen, auch sie hatte schnell eine Lösung für diese Art von Problemen parat: »Die Angst, sich zu wiederholen, weicht schnell der Freude zu wissen, dass man auf seinem Weg nach vorne von Geschichten aus der Vergangenheit begleitet wird.« Dinesen wusste, dass man am besten auf Vergangenem aufbaut. In Ich war schon mal hier erzählen die Autoren Jordi Balló und Xavier Pérez von der Freude an der Wiederholung, was den kreativen Geist nicht davon abhalte, neue, unerwartete Entdeckungen zu machen. Sie sprechen auch von der falschen, jahrelang im Kulturbetrieb vorherrschenden Annahme, Innovation sei das Einzige, was zählt, ein Publikations-Mythos, allseits propagiert und grotesk überzogen, gerade weil dieser Kult die ursprünglichen Quellen seiner Geschichten verbergen wolle: »Wenn in fiktionalen Texten Wiederholungen vorkommen, macht dies andererseits kenntlich, dass die Verbindung mit dem Vergangenen für diese Geschichte wichtig ist. Gerade dieses Wissen ist es, was fiktionale Texte in den Bereich des Experimentellen verweist, denn sie wollen nicht originell sein, indem sie auf ihre eigene Anfangsepisode zurückgreifen, sondern indem sie das Potential dieses initialen Experiments ausschöpfen, um sich mit Kurs hin zu neuen Universen zu entfalten.

&

Gegen Abend, als mir wieder durch den Kopf ging, was Sánchez gestern über seinen Roman voller ermüdendem Geschwätz und bleiernen Abschweifungen gesagt hatte, fiel mir ein Tag vor etwa drei Monaten ein, als ich auf der Terrasse des Baltimore an einem Tisch ganz in der Nähe einer Gruppe ergrauter Mittvierziger in einem Look zwischen Bohemien und Stadtstreicher Platz genommen hatte – schwer zu sagen, was von beidem, obwohl man am Ende zu Letzterem neigen würde: eine Gruppe von Möchtegern-Bohemiens –, die ich dort noch nie gesehen hatte. Nachdem sie nacheinander in voller Lautstärke die Themen Weiber, weiche Drogen und Fußball abgehakt hatten, erzählten sie sich schließlich langatmige Hundestorys.

Und der, der am meisten redete, der Brillanteste und Lauteste, war kein geringerer als ein Neffe von Sánchez, von dem ich nichts wusste, schon weil er nicht aus diesem Viertel stammt oder ich ihn hier zumindest noch nie gesehen hatte; sonst hätte ich mich erinnert, denn allein von seiner Statur her – kräftige breite Schultern – fiel er auf.

Als ich ihren Hundegeschichten lauschte – mit aufmerksam gespitzten Ohren, denn plötzlich wurde ihr Ton immer leiser, fast geheimnisvoll, so als wollten sie nicht, dass ich etwas von ihren unsäglichen Storys mitbekam –, hörte ich schließlich – teils bruchstückhaft, teils klar und deutlich – die unglaubliche Geschichte vom Hund eines Autors. Als jemand fragte, von welchem Autor die Rede sei, stellte der Neffe klar:

»Von Sánchez. Von seinem Hund.«

Es folgte eine üble Salve kalkulierter Beleidigungen gegen eben diesen Onkel gerichtet, den er mehrmals als »Idiot der Familie« bezeichnete.

Angesichts dieser extremen Aggression vermutete ich sogleich, dass der Neffe hochgradig abhängig war von dem vermeintlichen Ruhm seines berühmten Verwandten. Hochgradig abhängig ist noch gelinde gesagt. Die ganze Zeit, während ich ihn beobachtete, machte er seinen Onkel lächerlich oder führte alle möglichen Dummheiten auf, die dieser sich geleistet habe, doch vor allem verriss er dessen literarischen Stil mit üblen Sticheleien und gehässigem Spott, stets ohne das geringste Mitleid mit dem verunglimpften Onkel oder seinem Hund.

Man merkte dem Neffen schnell an, dass seine unbändige Eitelkeit mit ihm durchging; denn unaufhörlich brüstete er sich mit seinem eigenen Talent, so als sei er völlig davon überzeugt, dass er Sánchez weit überlegen war. Dabei unterliefen ihm hin und wieder Patzer, die ihn als ein einziges Pulverfass voller Neid entlarvten: »Wenn ich bedenke, dass ich darauf verzichtet habe, eine Menge Erzählungen und Kurzgeschichten zu schreiben, die, wenn ich sie publiziert hätte, künftige Generationen liebend gern gelesen hätten …«

Künftige Generationen!

Was für eine Art zu reden, und nichts deutete darauf hin, dass er scherzte, nein, er meinte es todernst. Nach Ansicht dieses Neffen verdankten erfolgreiche Autoren – zu einem anderen Werturteil war er nicht fähig – ihren Erfolg lediglich der Tatsache, dass sie sich besser als andere dem Markt, der Buchindustrie anpassten. Egal, ob sie Talent hätten oder vor Genialität nur so strotzten: Alle Autoren, die allein erfolgreich seien, weil sie viele Leser gewonnen hätten, seien Taugenichtse. Die wirklich guten, gut bis zum Wahnsinn, seien ein paar marginale und marginalisierte Autoren, die kaum einer kenne und die komplett außerhalb des Systems arbeiteten. Um zu diesen Helden zu zählen, müsse man von einem ganz bestimmten Kritiker aus Benimagrell gelobt worden sein, dessen Name ich vorher noch nie gehört hatte, ebenso wenig wie von dem Ort Benimagrell. Als ich später allerdings zu Hause im Internet nachschaute, stellte ich fest, dass es diesen Ort tatsächlich irgendwo in der Nähe von Alicante gibt, doch nach einem Hinweis auf einen auch nur halbwegs bekannten Kritiker von dort suchte ich vergeblich.

Um ehrlich zu sein – denn das Letzte, was ich will, ist mir hier etwas vorzumachen –, kam mir an dem Tag durchaus der Gedanke, dass ich manchem von dem, was der gehässige Neffe da von sich gegeben hatte, durchaus zustimmen könnte, hätte er es nicht dermaßen erbittert vorgebracht. Er hatte etwas von »Rameaus Neffen«, der Figur, mit der Diderot, vielleicht unwillentlich, auf eine Zeit vorauswies, die ethisch keinen Unterschied mehr machen würde zwischen großen Helden und solchen, die sie lächerlich machen. Und um auch hierin ehrlich zu sein, musste ich – wenn ich für einen Moment von dem wütenden Ton und seinem üblen Mundwerk absah – eingestehen, dass der Neffe überaus witzig, ja geistreich sein konnte, besonders bei seinen heftigsten Attacken. Auch wenn es mir schwerfällt, muss ich doch zugeben, dieses Ungeheuer war zwar ein echtes Ungeheuer, aber er hatte eindeutig das Zeug zum Schriftsteller.

Ich tat so, als bräuchte ich etwas von der Theke, um ihn auf dem Rückweg von vorne zu sehen und mir einen genaueren Gesamteindruck von ihm zu machen.