Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

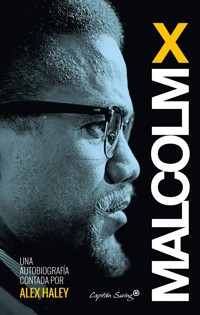

En la década de 1960, decisiva para el movimiento por los derechos civiles, numerosas voces de protesta y de cambio se elevaron por encima del estruendo de la historia y de las falsas promesas.Pero una de ellas sonaba con más urgencia y pasión que el resto: Malcolm X, el líder musulmán, instigador y anti-integracionista, calificado en alguna ocasión como el hombre más peligroso de América, desafiaba al mundo a escuchar y aprender la verdad como él la había experimentado. Fundó la Organización de la Unidad Afroamericana para enviar a los afroamericanos de todo el país un mensaje inspirador de orgullo, poder y autodeterminación. Un perdurable mensaje, tan relevante hoy como entonces. En esta ya clásica autobiografía, publicada originalmente en 1964, Malcolm X cuenta la extraordinaria historia de su vida y la efervescencia del movimiento musulmán negro al veterano escritor y periodista Alex Haley, ganador del premio Pulitzer por su libro Raíces. En una colaboración única, a través de más de cincuenta entrevistas, Haley escuchó y comprendió al más controvertido líder de su tiempo. Sus páginas definen la lucha afroamericana por la igualdad social y económica en el seno de la cultura americana, una batalla por la supervivencia. Malcolm X ofrece una fascinante perspectiva sobre las mentiras y limitaciones del sueño americano, y sobre el racismo de una sociedad que niega a sus ciudadanos no blancos la oportunidad de soñar. La declaración definitiva de un movimiento y un hombre cuyo trabajo nunca fue terminado, pero cuyo mensaje es atemporal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 962

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PRESENTACIÓN

M. S. Handler[1]

El domingo antes de anunciar oficialmente la ruptura con Elijan Muhammad, Malcolm X vino a mi casa para entregarme determinada documentación y comentar los planes que había trazado.

La señora Handler no había visto nunca a Malcolm antes de aquella visita decisiva. Nos sirvió café con galletitas y lo observó mientras él hablaba con esos modales corteses y finos tan característicos cuando se encontraba en la intimidad. Me di cuenta de que ella había quedado impresionada pues, en efecto, la personalidad de Malcolm llenaba la sala de estar de nuestro hogar.

La actitud de Malcolm era la del hombre que ha llegado a una encrucijada en la vida y que debe tomar una decisión sometido a una compulsión interna. De vez en cuando, le iluminaba el semblante una sonrisa ansiosa, que decía muchas cosas. Me sentía incómodo porque resultaba evidente que Malcolm procuraba decir algo que el orgullo y la dignidad le impedían expresar. Percibí que Malcolm no estaba seguro de si podría escapar del mundo sombrío que lo había mantenido esclavizado.

La señora Handler se quedó tranquila y pensativa después de la partida de Malcolm. Al cabo de un rato, alzó la vista de repente y me hizo la siguiente observación:

—Tengo la impresión de haber estado tomando el té con una pantera negra.

La descripción me sobresaltó. En efecto, la pantera negra es un aristócrata del reino animal. Es una bestia hermosa y también peligrosa. Malcolm X tenía el porte y la confianza intrínseca propios del aristócrata de nacimiento. Era asimismo potencialmente peligroso. Ninguna figura de la época había engendrado como él tanto miedo y tanto odio en el hombre blanco, que veía en Malcolm un enemigo implacable que no se vendía a ningún precio, un hombre entregado sin reserva alguna a la causa de la liberación del hombre negro del yugo impuesto por la sociedad norteamericana y que rechazaba la idea de integrarlo en ella.

El primer encuentro que sostuve con Malcolm X se llevó a cabo en el mes de marzo de 1963 en el restaurante musulmán del Templo Número Siete, sito en la avenida Lenox. Por encargo del New York Times había emprendido una investigación acerca de las presiones que se acumulaban en el seno de la colectividad negra. Treinta años de trabajo periodístico en Europa occidental y en la oriental me habían enseñado que las fuerzas motrices de la lucha social, si bien permanecen ocultas bajo la superficie visible, se manifiestan de múltiples maneras antes de estallar. Dichas fuerzas se expresan por medio del poder de las ideas mucho antes de plasmarse en formas orgánicas que puedan desafiar abiertamente el orden social establecido. Es preciso reconocer el mérito que corresponde a los sociólogos y a los especialistas en ciencias políticas europeos por la gran importancia que confieren a la fuerza de las ideas en la lucha social. En Estados Unidos, por el contrario, se comete el error de juzgar las fuerzas que siembran la semilla de la agitación social según el criterio del poderío numérico de los organismos políticos que propalan esas ideas y de la publicidad de que gozan los líderes de los mismos.

Para estudiar las presiones que se acumulaban en el seno de la colectividad negra, tuve que averiguar no sólo cuáles eran las opiniones de los jefes del movimiento pro derechos civiles, sino también las de quienes trabajaban en la penumbra de dicho movimiento, los «clandestinos», por así decirlo. Por eso decidí entrevistarme con Malcolm X, cuyas ideas habían llegado hasta mí por el conducto de los negros partidarios de la integración en la sociedad norteamericana. Las ideas de esas otras figuras ya reflejaban posiciones de nacionalismo negro en avanzado estado de maduración.

Mientras esperaba a Malcolm en el restaurante, no sabía con qué iba a encontrarme. Yo era la única persona blanca en el establecimiento, un local inmaculado servido por negros apuestos, de carácter melancólico y no muy expresivos que digamos. En los relucientes espejos había pegados letreros que anunciaban «Se prohíbe fumar». Pedí un café y me dispuse a esperar. Me sentía incómodo en aquel local donde reinaba una atmósfera aséptica y silenciosa. Al final, llegó Malcolm. Era un hombre atractivo, muy alto y de porte impresionante. Tenía la piel del color del bronce.

Me levanté y extendí la mano para saludarlo. La mano de Malcolm se acercó lentamente. Tuve la impresión de que le resultaba difícil estrecharme la mano, pero, noblesse oblige, lo hizo. Entonces Malcolm hizo algo curioso que repetiría más tarde cada vez que nos encontrábamos en público en un restaurante de Nueva York: me preguntó si no tenía inconveniente en que se sentara mirando a la puerta. Varias veces me habían efectuado peticiones similares en las capitales de la Europa oriental. Malcolm era una persona que estaba siempre alerta y quería ver a todo aquel que entrase en el restaurante. Comprendí al instante que iba siempre acompañado del peligro.

Hablamos durante más de tres horas en ese primer encuentro. Las opiniones de Malcolm acerca del hombre blanco eran aplastantes, pero en ningún momento cometió transgresión alguna contra mi propia personalidad de modo que yo —individuo— me sintiese también culpable. Malcolm atribuía al hombre blanco la degradación que sufría el pueblo negro. Se oponía a la integración y denunciaba que era un fraude. Afirmaba que si persistían en ello los jefes del movimiento pro derechos civiles, la lucha social acabaría en derramamiento de sangre, porque tenía la certeza de que el hombre blanco nunca concedería la integración plena. En consecuencia, la posición de los musulmanes negros en favor de la separación —sostenía— era la única solución posible por medio de la cual podría el negro obtener la propia identidad, fomentar su cultura y sentar los cimientos de una colectividad laboriosa y con sentido de la dignidad. Sin embargo, no indicó claramente dónde podría instaurarse el estado negro que preconizaba.

Malcolm se negaba a aceptar la imposibilidad de que el hombre blanco concediera a los negros el derecho de separarse de Estados Unidos. En aquella etapa de su carrera, afirmaba que la secesión era el único camino. De la misma forma que defendía el islam (pues, según él, era una religión que no reconocía los obstáculos del color), denunciaba el cristianismo, por ser ésta una religión concebida expresamente para los esclavos. Del clero negro opinaba que era la maldición inventada por el hombre blanco, del cual se aprovechaba para sus propios fines en vez de procurar la liberación del negro, y que, por otra parte, hacía de criada de la sociedad blanca, decidida a mantener a los negros en estado de sumisión.

Durante ese primer encuentro, Malcolm procuró ilustrarme igualmente acerca de la mentalidad del hombre negro. Repetidas veces me advirtió que tuviera cuidado con los negros que manifestaban su buena voluntad al hombre blanco. Dijo que, por una mera cuestión de supervivencia, el negro había aprendido a ocultar y disimular sus auténticos pensamientos. El negro dice al hombre blanco sólo aquello que cree que el hombre blanco desea oír. Por efecto de ese arte de la disimulación, se había llegado a un extremo en que ni siquiera los mismos negros eran capaces de decir verazmente aquello que pensaban sus propios hermanos. El arte de fingir que practicaba el negro se fundaba en el completo conocimiento de las costumbres del hombre blanco, me dijo. Al mismo tiempo, el negro siempre ha sido un libro cerrado para el blanco, quien nunca demostró ningún interés en comprender al negro.

La exposición que efectuó Malcolm de sus ideas sociales resultó clara y cuidadosa, aunque algo chocante para un blanco profano. Pero lo más desconcertante de nuestra conversación fue la fe que mostraba Malcolm en la historia de Elijah Muhammad acerca de los orígenes del hombre y en una teoría genética formulada expresamente para demostrar la superioridad del negro sobre el blanco, teoría que me dejó asombrado por su completa absurdidad.

Tras ese primer encuentro, me di cuenta de que había dos Malcolm: el hombre público y el hombre de la intimidad. Su aparición en la televisión y en los actos causaba un efecto realmente aterrador. Su implacable dominio de los hechos y la lógica que empleaba tenían algo de una nueva especie de dialéctica, que escondía una fuerza diabólica. Asustaba a los televidentes blancos y demolía a los opositores negros, pero encontraba notable acogida entre el público de su misma raza. Tanto es así que, finalmente, muchos de sus contrarios negros se negaron a aparecer junto a él en público. El preocupado público blanco quedaba confuso, molesto; se sentía amenazado. Algunos comenzaron a pensar que Malcolm era la misma encarnación del diablo.

Malcolm atraía especialmente a los elementos más dispares de la colectividad negra: las masas desposeídas y la constelación de escritores y artistas negros que habían surgido a lo largo de la década anterior. La burguesía negra —los negros «establecidos»— aborrecía y temía a Malcolm tanto como él la despreciaba.

Los negros pobres sentían por Malcolm X el mismo respeto que siente el niño díscolo por la imagen del abuelo. Pasearse con Malcolm por las calles de Harlem resultaba siempre una experiencia extraña y conmovedora. Todos lo conocían. La gente lo miraba con timidez. A veces, los niños le pedían un autógrafo. Me pareció que el afecto que sentían por Malcolm se inspiraba en el hecho de que, a pesar de haberse convertido en una figura nacional, no había dejado de ser un hombre del pueblo, que —así pensaban— nunca los traicionaría. Los negros han sido traicionados durante tanto tiempo que vieron en Malcolm un hombre predestinado. Conocían sus orígenes, con los que podían identificarse. Sabían de su vida de delincuente y de su paso por la cárcel, lo cual él nunca ocultaba. Miraban a Malcolm X con una especie de asombro. Aquél era un hombre que había ascendido desde los más bajos estratos, en los que ellos aún vivían; que había vencido a la ignorancia y a su condición de delincuente y que, por último, se había convertido en vigoroso caudillo y orador, un intransigente campeón de su pueblo.

Aunque muchos no podían compartir la fe de Malcolm en el mahometismo, veían en el puritanismo que practicaba una censura permanente de sus propias vidas. Malcolm se había deshecho de todos los males que afligían a las masas negras desposeídas: las drogas, el alcohol, el tabaco, por no hablar de las actividades delictivas. Su vida personal era impecable, de un puritanismo que resultaba inalcanzable para las masas. Malcolm había conseguido la redención del ser humano en su propia vida y eso era algo que todos los negros sabían.

En las apariciones en la televisión y en los actos públicos, Malcolm articulaba los infortunios y las aspiraciones de las masas negras desposeídas de una manera que éstas no podían hacer por sí solas. Cuando atacaba al hombre blanco, Malcolm hacía por los negros lo que ellos no podían hacer por sí mismos; los ataques de Malcolm eran violentos, con una furia que evocaba siglos de opresión. Nada más lejos de esos simples ejercicios retóricos que consisten en mandar al diablo al hombre blanco.

Muchos escritores y artistas negros que hoy en día son figuras conocidas nacionalmente respetaron a Malcolm por la implacable honestidad con que defendió la causa negra, por su rechazo de las posiciones conciliadoras y por su búsqueda de la identidad colectiva que había sido destruida por el hombre blanco cuando los negros fueron capturados en África y llevados con cadenas a Estados Unidos. Para esos escritores y artistas, Malcolm era el gran catalizador, el hombre que inspiraba dignidad y devoción en los millones de oprimidos.

Un grupo de dichos artistas se reunió un domingo en mi casa para hablar de Malcolm. Me resultó emocionante ver la devoción que experimentaban por él.

—Malcolm nunca nos traicionará. Ya sufrimos muchas traiciones en el pasado —dijo uno de ellos.

La actitud de Malcolm hacia el hombre blanco registró una marcada variación en el año 1964, la cual contribuyó a que rompiera con Elijah Muhammad y las doctrinas racistas que éste profesaba. La meteórica irrupción de Malcolm en la palestra nacional trajo consigo más relación con hombres blancos que no resultaron los «demonios» que él pensaba. Malcolm era un conferenciante muy solicitado en las universidades de la región oriental de Estados Unidos; al concluir su breve carrera, ya había intervenido en muchas de ellas. Siempre hablaba con tono respetuoso y demostraba cierta sorpresa a causa de la acogida favorable que percibía en los estudiantes blancos que escuchaban la disertación.

El segundo factor que contribuyó a que se convirtiera a miras más amplias fueron las dudas cada vez más fuertes acerca de la autenticidad de la versión que de la religión musulmana ofrecía Elijah Muhammad, dudas que se volvieron certeza al adquirir más conocimientos y experiencia.

Habían llegado a su conocimiento determinadas prácticas mundanas que se llevaban a cabo en los locales de Elijah Muhammad en Chicago, lo cual lo dejó profundamente consternado.

Por último, emprendió una serie de prolongados viajes a La Meca y los estados de África que acababan de independizarse gracias a los buenos oficios de los representantes de la Liga Árabe en Estados Unidos. En el primer viaje que efectuó a La Meca, llegó a la conclusión de que aún tenía que descubrir el islam.

Las balas asesinas acabaron con la carrera de Malcolm X antes de que pudiera formular esas nuevas ideas, las cuales en esencia reconocían que los negros formaban parte de la sociedad norteamericana, algo totalmente ajeno a la doctrina de la separación que profesaba Elijah Muhammad. Malcolm había llegado a un estadio medio en la modificación de su actitud hacia Estados Unidos y la relación entre negros y blancos.

Sus invectivas ya no se dirigían contra el país en sí, sino contra una parte de él, representada por los partidarios declarados de la supremacía blanca del Sur y los partidarios encubiertos de la supremacía blanca del Norte.

Malcolm se había propuesto modificar la orientación del movimiento negro y colocar en la mira a los partidarios de la supremacía blanca tanto del Sur como del Norte. El problema negro (del cual siempre había afirmado que debería llamarse «el problema del hombre blanco») empezaba a asumir nuevas dimensiones para él en los últimos meses de su vida.

Hasta el mismo fin, Malcolm procuró rehacer los lazos rotos entre los negros norteamericanos y la cultura africana. Comprendió que aquél era el camino que conducía a un nuevo sentido de identidad colectiva, un papel de conciencia propia en la historia y, sobre todo, a un sentido de la propia valía del negro que —para él— el hombre blanco había destruido.

El género autobiográfico de Estados Unidos rebosa de numerosos relatos de hombres notables que ascendieron por sí solos a la cúspide. Pocos son tan conmovedores como las memorias de Malcolm. Por su condición de testimonio del valor que poseen las fuerzas de la redención y de la personalidad humana, la autobiografía de Malcolm X constituye una verdadera revelación.

Nueva York,

junio de 1965

[1] Veterano periodista asociado al New York Times.

La pesadilla

Cuando mi madre estaba embarazada de mí, esto me lo contó posteriormente, una noche llegó a nuestra casa de Omaha (estado de Nebraska) una partida de jinetes encapuchados del Ku Klux Klan. Rodearon la vivienda. Blandían rifles y escopetas y gritaron que saliese mi padre. Mi madre abrió la puerta de delante y se situó de modo que su estado quedara en evidencia. Les dijo que estaba sola con sus tres hijos pequeños y que mi padre se había ido a predicar a Milwaukee. Los hombres del Klan profirieron amenazas y le advirtieron que nos marchásemos de la ciudad porque «los buenos cristianos blancos» no soportarían que mi padre «fomentase la discordia» entre los negros «buenos» de Omaha con las ideas del «retorno al África» que preconizaba Marcus Garvey.

Mi padre, el reverendo Earl Little, era ministro de la Iglesia Baptista y militaba en la UNIA,[2] Asociación Universal para el Progreso del Negro, el organismo que dirigía Marcus Aurelius Garvey. Desde la sede central situada en el barrio de Harlem (Nueva York) y con la ayuda de discípulos como mi padre, Garvey levantaba el estandarte de la pureza de la raza negra y exhortaba a las masas negras a que regresaran a África, la tierra de sus antepasados. Eso había convertido a Garvey en el negro más polémico de todo el mundo.

Sin dejar de lanzar amenazas, los hombres del Klan espolearon los caballos y comenzaron a galopar alrededor de la casa, al tiempo que rompían todos los cristales de las ventanas con las culatas de las armas. Después se perdieron en la noche, con las antorchas encendidas, con la misma rapidez con que habían aparecido.

Mi padre montó en cólera cuando regresó y se enteró de lo ocurrido. Decidió esperar a que yo naciera —lo cual sucedería pronto— y, entonces, la familia se mudaría a otro lugar. No sé por qué tomó esa decisión, pues él no era un negro miedoso como lo era entonces la mayoría y como aún lo son muchos hoy en día. Mi padre era un hombre muy alto, medía un metro noventa y seis y era muy negro. Tenía un solo ojo. Nunca supe cómo había perdido el otro. Procedía de Reynolds (estado de Georgia) y había dejado la escuela en tercero o, quizás, en cuarto año. Pensaba —igual que Marcus Garvey— que el negro nunca lograría la libertad, la independencia y la consideración en Estados Unidos, y que, en consecuencia, debía dejar ese país al hombre blanco y regresar a la tierra de origen en África. Uno de los motivos que impulsó a mi padre a consagrar la vida —con los riesgos que ello conllevaba— a diseminar dicha filosofía entre los suyos fue el hecho de haber visto morir violentamente a cuatro hermanos suyos, tres de ellos asesinados por hombres blancos y el cuarto linchado. Lo que mi padre no podía saber entonces era que de los tres hermanos restantes —inclusive él mismo— sólo tío Jim moriría en la cama, por causas naturales. En efecto, poco tiempo después, tío Oscar sería abatido por policías blancos del Norte y mi mismo padre también caería a manos del blanco.

Siempre he pensado que a mí también me tocaría morir de forma violenta y, en consecuencia, hago todo lo posible para estar preparado.

Fui el séptimo hijo de mi padre. Él ya tenía otros tres de un matrimonio anterior, Ella, Earl y Mary, que vivían en Boston. Había conocido a mi madre en Filadelfia y allí se habían casado; también allí nació Wilfred, mi hermano mayor y verdadero. Después se mudaron a Omaha, donde vinieron al mundo Hilda y, después, Philbert.

Luego, llegó mi turno. Mi madre tenía veintiocho años cuando yo nací, el 19 de mayo de 1925, en un hospital de Omaha. Después nos mudamos a Milwaukee, donde nació Reginald. De pequeño tuvo un problema de hernia que había de marcarlo para toda la vida.

Louise, mi madre, había nacido en Granada, en las Antillas Británicas, y tenía aspecto de mujer blanca. Su padre era blanco. Tenía el pelo negro pero lacio y no hablaba como los negros. De su padre blanco lo único que sé es que se avergonzaba de él. Me acuerdo que un día dijo que se alegraba mucho de no haberlo conocido. Es debido a él, naturalmente, que yo tengo la piel más bien rojiza que negra y el cabello del mismo color. Era el más claro de todos mis hermanos. (Más tarde, en Boston y Nueva York, me convertí en uno más de esos millones de negros locos para quienes tener la piel blanca era símbolo de categoría. Pero pasando el tiempo, empecé a odiar cada gota de sangre que heredé del hombre blanco que violó a mi abuela).

Mi familia se quedó muy poco tiempo en Milwaukee, pues mi padre quería encontrar un lugar donde pudiera cultivar algo con que alimentarnos, y quizás, abrir un negocio. Marcus Garvey preconizaba que el negro se independizara del hombre blanco. La familia se mudó, no sé muy bien por qué, a Lansing (estado de Míchigan). Mi padre compró una casa y enseguida, como tenía por costumbre, comenzó a predicar a diestro y siniestro en las iglesias baptistas para negros de los alrededores. Durante la semana, propagaba por todas partes la palabra de Marcus Garvey.

Había comenzado a ahorrar para comprar el negocio que siempre había querido tener, cuando, como siempre ocurre, unos negros imbéciles (los Tío Tom de costumbre) avisaron a los blancos que propagaba ideas revolucionarias. Esa vez fue una sociedad del lugar que predicaba el odio racial, llamada la Legión Negra, la que lo amenazó y le ordenó que se marchase. En vez de las habituales ropas de color blanco, los legionarios iban vestidos de negro. Muy pronto, dondequiera que fuera mi padre, aparecían ellos y vilipendiaban a «ese negro atrevido» que quería abrir un negocio, que no vivía en el barrio negro de Lansing y que, por ende, fomentaba discordias e incitaba a «los negros buenos» a la rebelión.

Al igual que había ocurrido en Omaha, mi madre estaba encinta, esa vez de mi hermana menor. Poco después del nacimiento de Yvonne, ocurrió aquella noche de pesadilla de 1929, el primer recuerdo vívido que poseo. Recuerdo que me desperté bruscamente por una tremenda cacofonía de disparos y gritos. Una cortina de humo y llamas me envolvía. Era mi padre quien gritaba a los dos hombres blancos que habían incendiado la casa y quien les disparaba mientras ellos huían a toda prisa. La casa ardía por todas partes. Todos corríamos, tropezábamos, caímos unos encima de los otros en busca de la salida. Mi madre, que tenía a la pequeña en brazos, logró salir al patio justo antes de que se derrumbase la casa en medio de una lluvia de chispas. Recuerdo que nos encontrábamos fuera, en plena noche, llorando y gritando con todas nuestras fuerzas. Los policías y los bomberos blancos habían acudido y permanecieron mirando la casa, que ardió hasta que no quedó nada.

Mi padre consiguió que algunos amigos nos dieran ropa y nos albergaran provisionalmente; después nos instaló en otra casa, en las cercanías de East Lansing. En aquella época, los negros no tenían derecho a entrar en la ciudad por la noche. En East Lansing se encuentra la Universidad del estado de Míchigan. Expliqué esta historia a los estudiantes cuando fui a pronunciar una conferencia en enero de 1963 y, de paso, me encontré con mi hermano Robert, a quien hacía mucho tiempo que no veía y que seguía allí un curso de especialización en psicología. Conté entonces que en East Lansing nos habían hecho la vida tan imposible que tuvimos que mudarnos de nuevo, en plena campaña esta vez, a unos tres kilómetros de la ciudad. Allí, mi padre levantó con sus propias manos una casa de cuatro habitaciones. De allí datan mis recuerdos más precisos, de esa casa donde comencé a crecer.

Recuerdo que después del incendio, la policía citó a mi padre y lo interrogó sobre la pistola con que había disparado contra los hombres blancos que incendiaron la casa. Querían saber si tenía el permiso correspondiente. La policía siempre estaba en casa, revolviendo todo, «registro de rutina» o «buscando un arma». La pistola que buscaban (que, dicho sea de paso, nunca encontraron y para la cual, de todos modos, habrían denegado el permiso) estaba cosida dentro de una almohada. Pero mi padre había dejado bien a la vista la carabina 22 y la escopeta de caza. Todos las usábamos para cazar pájaros, conejos y otros animales.

Los recuerdos siguientes son de las disputas entre mi padre y mi madre. Parecía que casi nunca estaban de acuerdo. A veces, mi padre incluso le pegaba, quizá porque ella había recibido una buena educación. Dónde la había conseguido, no lo sé, pero me imagino que una mujer instruida no puede resistir la tentación de corregir a un hombre ignorante. De vez en cuando, cuando ella adoptaba ese tono de reproche, él la arreaba.

Mi padre se mostraba agresivo con todos sus hijos, excepto conmigo. Pegaba salvajemente a los más mayores por infracción al reglamento, y éste tenía tantas reglas que era imposible conocerlas todas. Pero los azotes que yo recibía venían inspirados casi siempre por mi madre. He reflexionado mucho sobre eso. Creo, en realidad, que el lavado de cerebro a que el hombre blanco había sometido al negro había afectado tanto a mi padre de manera inconsciente que, pese a ser antiblanco, se mostraba propenso a favorecer a los que tenían la tez más clara, y la mía era la más clara de todas. En aquella época, los negros trataban mejor, de forma casi instintiva, a los hijos que les habían salido más claros. Esa preferencia procedía directamente de la tradición esclavista, según la cual el mulato, al parecerse más al blanco, era «mejor».

Los otros dos recuerdos que tengo de mi padre son fuera de casa. Uno es cuando predicaba. No tenía iglesia propia; siempre fue «ministro ambulante». Recuerdo sobre todo su sermón preferido. «Se acerca un trenecito negro por el horizonte... y ¡tenéis que estar preparados para cuando pase!». Me imagino que eso estaría relacionado con la idea del «retorno a África», el «tren negro hacia la patria» que preconizaba Marcus Garvey.

A mi hermano Philbert, nacido poco antes que yo, le gustaba mucho la iglesia, pero a mí me ponía nervioso y nunca entendía nada. Me quedaba allí sentado con los ojos en blanco, mientras mi padre gritaba y saltaba de su silla, y los fieles lo imitaban, entregados en cuerpo y alma al canto y a la plegaria. Pese a mi corta edad, por entonces ya no podía creer en un Cristo divino. Después, cuando llegué a los veinte años y estuve en la cárcel, ninguna persona religiosa tuvo nada que decirme. Siempre guardé muy poco respeto por los representantes de la religión.

Por su oficio de ministro, mi padre se relacionaba mucho con los negros de Lansing. No miento si les digo que estaban en una situación muy triste; aún lo están, pero de otra manera. Quiero decir con eso que no conozco ninguna otra ciudad donde haya mayor número de negros de «clase media», como se dice normalmente, satisfechos de sí mismos y llenos de ideas falsas, el tipo de negro que busca la integración, obsesionado por la categoría y por sus apariencias de riqueza. (Hace poco, estaba en el edifico de las Naciones Unidas hablando con un representante africano y su esposa. Se acercó entonces un negro y me preguntó: «¿Me conoce?». Me quedé algo confuso, porque pensé que se trataba de alguien de quien debía acordarme, pero después resultó uno de esos negros de Lansing, fanfarrones, serviles y de «clase media». No me hizo ninguna gracia. Era la clase de negro de «clase media» que nunca quiso saber nada de África, hasta que, en esos círculos, se puso de moda el hecho de tener amigos africanos porque se consideraba signo de distinción).

Cuando era niño, los negros de Lansing que habían «triunfado» eran camareros o limpiabotas. El empleo de botones en un gran almacén del centro era el más cotizado. La verdadera «élite», los «portavoces de la raza» eran los camareros del Country Club y los limpiabotas del Parlamento de Míchigan. Los escasos negros que tenían algo de dinero eran los que se dedicaban a los juegos de azar, los que regentaban los garitos o aquellos que se las ingeniaban de una manera u otra para vivir a costa de los más pobres, es decir, de la masa. Ni la fábrica de la Oldsmobile ni la de la Reo admitían negros. (Dicho sea de paso, ¿os acordáis del Reo? Pues lo fabricaban en Lansing, y R. E. Olds, de quien el coche tomó el nombre, también vivía en la ciudad. Hubo que esperar a la guerra para que la fábrica de Reo contratara algunos botones de color). Pero la mayoría de los negros de Lansing o vivían de la beneficencia del Estado o se morían de hambre.

Habrían de llegar tiempos en que nuestra familia sería tan pobre que nos hubiésemos comido hasta las piedras, pero en aquella época estábamos mucho mejor que los negros de la ciudad. Como vivíamos en el campo, teníamos nuestro propio huerto. Vivíamos mucho mejor que esos negros de la ciudad que, mientras mi padre pronunciaba el sermón, pedían a gritos el maná que había de caer del cielo o el paraíso del otro mundo (el de aquí abajo estaba reservado a los blancos).

Sé que el dinero para la ropa y para la comida procedía fundamentalmente de las colectas que mi padre hacía en la iglesia, aunque hacía también otros trabajos. La imagen de él que más me enorgullece es la del ferviente militante de la cruzada de Marcus Garvey. Pese a mi corta edad, por lo poco que alcanzaba a oír, sabía que mi padre decía cosas que lo convertían en duro. Recuerdo a una viejecita que le decía con una sonrisa: «¡Va usted a darles un susto de muerte a estos blancos!».

Siempre pensé que uno de los motivos que explica la predilección que papá sentía por mí (al menos hasta donde alcanzan mis recuerdos) es que yo era el único hijo al que él acostumbraba llevar a las reuniones de la UNIA, que él celebraba discretamente en casas particulares, siempre distintas. Era un puñado de gente que se reunía, veinte a lo sumo. Pero eso era un montón, apiñados como estábamos, en la sala de estar de la vivienda. Me daba cuenta del cambio que se producía en esas gentes, aunque a veces eran las mismas que saltaban y gritaban en la iglesia. Pero en la reunión se comportaban de forma completamente distinta: igual que mi padre, los veía más serios, más inteligentes, con los pies en el suelo. Y yo me sentía igual que ellos.

Recuerdo las cuestiones y las consignas que se discutían: «¡Adán fue expulsado del paraíso y conducido a las cavernas de Europa!», «¡África para los africanos!», «¡etíopes, despertad!». Mi padre decía que no faltaba mucho para que África fuese completamente dirigida por los negros, por «hombres negros», era la expresión que siempre utilizaba. «Nadie sabe cuándo llegará la hora de la redención de África». Se siente en el aire. Ya viene. Un día llegará, como llega la tempestad.

Recuerdo también unas enormes fotografías, muy brillantes, de Marcus Garvey, que pasaban de mano en mano. Mi padre las guardaba en un sobre de gran tamaño que siempre llevaba a las reuniones. En las fotografías aparecía Garvey: iba en un coche magnífico, un negro enorme que llevaba un uniforme deslumbrante con pasamanería de oro y un extraordinario sombrero con plumas largas. Detrás del coche desfilaba una multitud de negros, que a mí me parecían millones. Contaban que Garvey tenía adeptos no sólo en Estados Unidos, sino entre los negros de todo el mundo. Mi padre siempre concluía la reunión de la misma forma: cantaba varias veces la consigna «¡Álzate, poderosa raza, y conseguirás todo lo que quieras!», y todos los asistentes lo seguían.

A pesar de todo lo que oía sobre África, en aquella época nunca pensaba en los negros africanos. No sé por qué, pero para mí África era una tierra llena de salvajes desnudos, de monos y de tigres, de selvas donde hacía un calor aplastante.

Mi padre tenía un viejo coche negro, con el que iba a las reuniones que se celebraban en la región de influencia de Lansing y, a veces, me llevaba con él. Recuerdo, en particular, una que se hizo de día (casi siempre eran de noche) en la ciudad de Owosso, a unos setenta kilómetros de Lansing. Los negros la llamaban la «Ciudad Blanca» y su mayor orgullo era ser la ciudad natal de Thomas E. Dewey. Igual que ocurría en East Lansing, los negros tenían prohibido el transitar por las calles de noche, y por eso hubo que reunirse de día. En realidad, esa prohibición estaba en vigor en muchas ciudades de Míchigan. Cada población tenía sus negros «ciudadanos», que sí estaban «autorizados» a vivir en ella. A veces era sólo una familia, como ocurría en Mason —la capital del condado cercana a Owosso—, donde vivían unos negros apellidados Lyons, los únicos de toda la ciudad. El padre había sido un famoso as del Rugby cuando estudiaba en el instituto; la gente lo apreciaba mucho y, gracias a eso, había conseguido emplearse en el servicio doméstico.

Tengo la impresión de que, en aquella época, mi madre no paraba de trabajar: hacía la comida, lavaba la ropa, planchaba, limpiaba la casa, y andaba todo el santo día corriendo tras de nosotros ocho. Asimismo y por regla general, con mi padre o se peleaba o no le dirigía la palabra. Mi madre tenía ideas muy particulares acerca de lo que se debía comer (es decir, lo que nosotros no debíamos comer), y eso era una de las causas de desavenencia. En efecto, mi madre excluía de la dieta, entre otras cosas, el cerdo y el conejo, que a mi padre le encantaban. Él era un verdadero negro de Georgia y estaba convencido de que había que comer mucho «alimento del alma», como decimos actualmente en Harlem.

He dicho ya que era mi madre quien me pegaba, salvo cuando le daba vergüenza que los vecinos pensaran que me estaba matando de una paliza. Por eso, a la menor señal de levantarme la mano, yo me ponía a gritar como un descosido para que se enterara todo el mundo. Si pasaba alguien por la carretera, cambiaba de opinión o apenas me daba algún que otro golpe.

Ahora que lo pienso, estoy casi seguro de que mi padre me prefería por la misma razón que mi madre me hacía la vida imposible: por tener la piel más clara que los demás hermanos. Y eso que mi madre era de piel muy clara, pero prefería a los hijos que la tenían oscura. Sé perfectamente que Wilfred era el tesoro de su corazón. Me acuerdo que me ordenaba que saliera de la casa y me pusiera al sol «para que cojas un poco de color». Hacía todo lo posible para evitar que me considerara superior porque tenía la piel más clara. Estoy seguro de que una de las causas de eso tenía que ver con su propio origen.

Enseguida me di cuenta de que las protestas obtenían resultado. Por ejemplo, mis hermanos mayores y mi hermana ya estaban en la escuela, y a veces, cuando volvían, le pedían una galletita u otra cosa a mi madre, que enfadada, se la negaba. Pero entonces, cuando yo quería algo, me ponía a llorar y organizaba una escena hasta que lo conseguía. Recuerdo perfectamente que me reprochaba que no fuese juicioso como Wilfred, pero yo pensaba para mis adentros que Wilfred, tan bueno y tranquilo, se quedaba casi siempre con hambre. En aquellas tempranas etapas de la vida, aprendí que si se quiere conseguir algo, hay que armar jaleo.

Teníamos una huerta muy grande y, además, criábamos gallinas. Mi padre compró polluelos y mi madre los alimentaba. El pollo nos gustaba a todos y era un plato que no ocasionaba ninguna discusión entre mi madre y mi padre. Recuerdo muy bien el día que le dije a mi madre que quería tener una huerta chiquita para mí solo. Ella accedió y yo le quedé muy agradecido. Me cedió una porción de terreno que yo cultivaba con especial cuidado. Lo que más me gustaba era plantar guisantes, y me sentía muy orgulloso cuando los veía servidos en la mesa. En cuanto aparecían los primeros brotes de hierba, los arrancaba a mano. Arrastrándome a gatas, inspeccionaba las filas de legumbres, sacaba los gusanos y los insectos, los mataba y los enterraba. A veces, cuando había acabado de limpiarlo todo y veía que las legumbres podían crecer sin dificultad, me tumbaba entre dos filas, contemplaba las nubes que pasaban en el cielo azul y dejaba vagar mis pensamientos...

A los cinco años empecé a ir a la escuela; salía por la mañana con Wilfred, Hilda y Philbert. Era la escuela primaria de Pleasant Grove y quedaba a casi cuatro kilómetros de la ciudad. Nuestra presencia no planteaba ningún problema porque éramos los únicos negros de la vecindad. En aquellos años, los blancos del Norte tenían la costumbre de «adoptar» un número reducido de negros, que no parecía representar una amenaza. Los niños blancos tampoco se preocupaban por nosotros. Nos acostumbramos tanto a que nos llamaran nigger, darkie y Rastus,[3] que pensamos que ésos eran nuestros nombres propios. Pero no pretendían insultarnos; nos veían así, esto es todo.

Una tarde de 1931, cuando Wilfred, Hilda, Philbert y yo volvíamos a casa, encontramos a mis padres discutiendo, como de costumbre. Hacía tiempo que la atmósfera era algo tirante a causa de las amenazas de la Legión Negra. Recuerdo que mi padre le ordenaba a mi madre que cocinara uno de los conejos que criábamos (y que no eran para nosotros, pues los vendíamos a los blancos). Con lo fuerte que era mi padre no tenía necesidad de cuchillo para degollar un conejo o un pollo. A la primera vuelta de sus grandes manos negras, arrancó la cabeza del animal y la arrojó, sangrando, a los pies de mi madre.

Mi madre lloraba. Comenzó a desollar el conejo para cocerlo. Pero mi padre estaba tan furioso que salió dando un portazo y se fue, por la carretera, a la ciudad.

Entonces mi madre tuvo una visión. Siempre había tenido esa extraña facultad que tenemos también la mayoría de sus hijos, según creo. Cada vez que va a ocurrir algo grave, lo presiento. Nunca me ha ocurrido nada para lo que no estuviera preparado. (Gracias a esa facultad, años después, me enteré de hechos increíbles acerca de un hombre por quien, hasta ese entonces, estuve dispuesto a dar la vida sin vacilación alguna).

Mi padre estaba ya muy lejos cuando mi madre salió chillando al porche de la casa. «¡Early! ¡Early!», gritaba. Se cogía el delantal con las manos crispadas; atravesó el patio corriendo y llegó a la carretera. Mi padre se volvió. La vio. Con lo furioso que estaba, no entiendo por qué le hizo una señal con la mano. Pero siguió alejándose.

Mi madre me explicó después que había tenido una visión de la muerte de mi padre. Estuvo toda la tarde fuera de sí, nerviosa, trastornada, llorando. Después de cocer el conejo, lo guardó en un plato en el rincón más caliente del horno. A la hora de acostarnos, mi padre no había vuelto todavía. Mi madre nos abrazó; notamos que pasaba algo raro, no sabíamos qué hacer, ya que nunca había estado así.

Recuerdo que me despertaron los gritos de mi madre. Salté de la cama y en el salón vi a la policía, que trataba de calmarla. Se había vestido a toda prisa para ir con los agentes. Y nosotros, que estábamos allí mirando, comprendimos perfectamente, sin que nadie nos lo dijera, que algo horrible le había ocurrido a nuestro padre.

La policía acompañó a mi madre al hospital, la condujo a una habitación donde estaba tendido mi padre, cubierto con una sábana, pero ella no quiso mirar, tenía demasiado miedo. Desde luego, tenía sus motivos. El cráneo de mi padre estaba completamente aplastado de un lado, según me explicaron posteriormente. Entre los negros de Lansing siempre corrió el rumor de que había sido atacado y dejado después sobre las vías del tranvía, que lo había aplastado. Tenía el cuerpo casi partido en dos.

Sobrevivió en ese estado unas dos horas y media. Los negros de entonces eran más resistentes que los de hoy en día, sobre todo los de Georgia. Los negros de Georgia tenían que ser fuertes simplemente para sobrevivir.

Era ya de día y estábamos aún en casa, cuando nos dijeron que había muerto. Yo tenía seis años. Recuerdo que había un gran tumulto; la casa estaba abarrotada de gente que lloraba, que decía amargamente que, al final, la Legión Negra había conseguido liquidarlo. Mi madre estaba histérica. En su habitación, las mujeres le hacían oler sales. Durante el entierro, se encontraba todavía en ese mismo estado.

No recuerdo muy bien qué pasó en el entierro. Lo que más me sorprendió fue que los funerales no se celebrasen en la iglesia, ya que mi padre era ministro. Yo había asistido a veces a funerales que él oficiaba en la iglesia. Pero los funerales de mi padre se llevaron a cabo en las pompas fúnebres.

Durante la ceremonia, un moscardón negro se posó sobre la cara de mi padre y Wilfred saltó de su asiento (habían puesto sillas plegables para sentarse) y lo cazó. Volvió deshecho en lágrimas. Cuando nos acercamos al ataúd, me pareció que habían echado harina sobre el enérgico rostro negro de mi padre.

Al volver a la gran casa de cuatro habitaciones, tuvimos que recibir muchas visitas durante toda una semana. Los Lyons de la ciudad de Mason; los Walker, McGuire, Lisco, Green, Randolph y los Turner, todos ellos amigos de la familia, amén de otras gentes tanto de Lansing como de las ciudades cercanas, a quienes yo había visto en las reuniones de la asociación que dirigía Marcus Garvey.

Nosotros nos adaptamos con más facilidad que nuestra madre a la nueva situación. No podíamos adivinar como ella lo que nos esperaba. A medida que las visitas remitían, comenzó a inquietarse seriamente por los dos seguros de vida que mi padre había suscrito y de los que se sentía tan orgulloso. Siempre decía que había que pensar en la familia en caso de defunción. Uno de los seguros, el menos cuantioso, se nos pagó sin dificultad. No sé a cuánto ascendía. Desde luego, no eran más de mil dólares, quizá la mitad.

Pero cuando mi madre tuvo ese dinero, que se fue casi todo con el entierro y otros gastos, empezó a ir con frecuencia a la ciudad y volvía cada vez más preocupada. La compañía que debía pagarnos el seguro más elevado se negaba a pagar. Pretendía que mi padre se había suicidado. Empezaron de nuevo las visitas, se habló mucho y muy amargamente de los hombres blancos: ¿cómo era posible que mi padre se hubiese aplastado él mismo el cráneo y se hubiese puesto después sobre las vías del tranvía para que éste lo aplastara?

Tal era la situación en que nos encontrábamos. Mi madre, que contaba entonces treinta y cuatro años, no tenía ni marido, ni protector, ni apoyo alguno para sus ochos hijos. Sin embargo, la vida familiar se fue reemprendiendo poco a poco. Nos las arreglamos mientras duró el dinero del primer seguro.

Wilfred, que era un tipo bastante estable, maduró de golpe. Creo que era lo suficientemente lúcido para comprender, mejor que nosotros, que la miseria se nos estaba comiendo. Dejó discretamente la escuela y se fue a la ciudad a buscar trabajo. Cogía el primer empleo que encontraba y volvía por la noche, muerto de cansancio, con todo el dinero que había podido recoger y se lo entregaba a mi madre.

Hilda, que también había sido siempre una chica equilibrada, se encargó de los pequeños. Philbert y yo no hicimos nada. Nos limitábamos a pelearnos continuamente, entre nosotros en casa, y con los niños blancos en la escuela. Algunas veces, las peleas eran por cuestiones raciales, pero normalmente puede decirse que discutíamos por cualquier cosa.

Pusieron a Reginald bajo mi protección. Desde que había empezado a andar, nos habíamos hecho muy amigos. Supongo que me gustaba verlo, tan pequeño y tratándome con tanto respeto.

Mi madre empezó a comprar de fiado. A mi padre eso nunca le había gustado. «El crédito —decía siempre— es el primer paso hacia las deudas, es el principio de la vuelta a la esclavitud». Después se puso a trabajar. Fue a Lansing, donde encontró diversos empleos, de limpiadora y costurera, en las casas de los blancos. Por lo general no se daban cuenta de que era negra. En Lansing había muchos blancos que no querían tener negros en casa.

Todo iba bien hasta que descubrían quién era, quién había sido su marido. Entonces la despedían. Recuerdo que volvía a casa llorando, tratando de esconder las lágrimas por haber perdido un trabajo tan necesario.

Un día, uno de nosotros —no me acuerdo cuál— tuvo que ir adonde trabajaba y la gente, al ver al niño, se dio cuenta de que la madre era negra: la pusieron inmediatamente en la calle. Esa vez volvió llorando, pero sin disimularlo.

Cuando los de la beneficencia pública vinieron por primera vez a nuestra casa, al volver de la escuela los encontramos hablando con nuestra madre. Le hacían mil preguntas. La miraban, nos miraban, miraban toda la casa, como si no fuéramos personas. Al menos, ésa era mi impresión. Para ellos éramos «cosas», nada más.

Mi madre empezó a recibir cheques: uno venía de la beneficencia pública y el otro era una pensión de viudedad, me parece. Los cheques nos ayudaban a vivir. Pero eran insuficientes, y nosotros, demasiado numerosos. Cuando llegaban, a principios de mes, uno ya estaba hipotecado por entero, o más: lo debíamos al tendero. Y el segundo no duraba mucho tiempo.

Empezamos a ir de capa caída, más lentamente en el plano físico que en el psicológico. Mi madre era, antes y por encima de todo, una mujer tremendamente orgullosa; le costaba aceptar la caridad y nosotros la imitábamos.

Pronto empezó a mostrarse agresiva con el tendero, que no hacía más que aumentar la cuenta, le decía que no era una ignorante y eso a él no le gustaba. A los de la beneficencia les decía que no era un niña, que podía cuidar a sus hijos sola, y que no tenían por qué meterse en sus asuntos. Y a ellos eso tampoco les gustaba.

Pero el cheque mensual les sirvió de introducción. Empezaron a actuar como si nosotros les perteneciéramos. Mi madre habría querido cerrarles las puertas en las narices, pero no podía. Se enfureció cuando empezaron a hablar por separado con los más mayores, en el porche de la casa o en otra parte, y les hacían muchas preguntas y les hablaban mal de la madre o de los hermanos.

Nosotros no podíamos llegar a entender por qué nuestra madre no quería aceptar la carne, los sacos de patatas o de fruta, las conservas de todas clases que el Estado quería darnos. No comprendí hasta mucho tiempo después que mi madre se esforzaba desesperadamente para conservar intacta su dignidad y la nuestra.

Era lo único que nos quedaba, ya que en 1934 empezamos realmente a pasar hambre. Creo que fue el peor año de la Depresión. Entre todas las personas que conocíamos, ninguna tenía para vivir. Los viejos amigos de la familia venían a vernos alguna vez. Al principio, nos traían comida. Mi madre la aceptaba, aunque fuera caridad.

Wilfred seguía ayudando a la casa y mi madre trabajaba, cuando podía. En Lansing, había una panadería adonde íbamos dos de los pequeños y comprábamos por un nickel[4] un gran saco de harina lleno de pan del día anterior y de pasteles secos; después nos volvíamos a casa (eran tres kilómetros) con el saco a cuestas. Creo que mi madre sabía hacer con el pan gran cantidad de platos diferentes: guiso de tomates con pan y huevos, si teníamos; pastel de pan, con pasas de vez en cuando. Si podíamos comprar carne picada, hacía hamburguesas, con más pan que carne. Los pasteles secos nos los comíamos enseguida.

Pero a veces, no teníamos ni siquiera ese dinero y pasábamos tanta hambre que nos daba vueltas la cabeza. Entonces mi madre hacía un gran caldo de hierbas, y eso era lo que comíamos. Recuerdo que un vecino retrasado decía que comíamos «hierba frita», y los niños se reían de nosotros. Otras veces, con un poco de suerte, podíamos comer cocido de avena o de maíz tres veces al día, o cocido por la mañana y pan de maíz por la noche.

Philbert y yo éramos ya demasiado mayores para pegarnos. Cazábamos conejos con la carabina 22 de mi padre y los vendíamos a los vecinos blancos. Ahora me doy cuenta de que sólo los compraban para ayudarnos, pues ellos también cazaban conejos, como todo el mundo. A veces, Philbert y yo nos llevábamos a Reginald a cazar. No era muy fuerte, pero estaba orgulloso de poder acompañarnos. Colocábamos trampas de ratón almizclero en el arroyo que corría por detrás de la casa, y esperábamos boca abajo, en completo silencio, que llegase una rana que no sospechase nada. Entonces la matábamos con una lanza, le cortábamos las patas y las vendíamos a los vecinos a un nickel el par. Parecía que los blancos no eran tan remilgados con la comida como nosotros.

Después, a finales de 1934, creo, las cosas comenzaron a empeorar. La familia fue deteriorándose psicológicamente y nuestro orgullo se consumía poco a poco, quizá porque teníamos la prueba cotidiana y tangible de que nos estábamos hundiendo en la pobreza. Conocíamos otras familias que subsistían gracias a la beneficencia pública. Pero nosotros, sin que nadie lo hubiera dicho nunca explícitamente, nos habíamos sentido muy orgullosos de no tener que acudir a las distribuciones gratuitas de alimentos. Pero entonces comenzamos a ir nosotros también, junto con los demás. En la escuela nos señalaban con el dedo, nos llamaban los de «la beneficencia», y lo decían incluso en voz alta.

Parecía que todo lo que teníamos en casa para comer estuviera marcado con el rótulo «Prohibida la venta». Los víveres que nos daba el Estado llevaban esta advertencia para evitar el mercado negro. Me sorprende que no llegáramos a creer que «Prohibida la venta» era una marca.

A veces, en vez de volver a casa al salir de la escuela, recorría a pie los tres kilómetros que nos separaban de Lansing. Iba de tienda en tienda, me detenía ante los escaparates llenos de cajas de manzanas, de toneles, de cestos, y buscaba la ocasión de aprovecharme. Me comía lo que fuera.

A veces iba a ver, a la hora de cenar, a una familia que conocíamos. Ellos sabían muy bien por qué iba, pero lo disimulaban para no avergonzarme. Me invitaban a cenar y yo me atracaba.

Me gustaba mucho ir a visitar a los Gohanna. Eran gente estupenda, de avanzada edad, que iban regularmente a la iglesia. Ellos eran quienes provocaban los saltos y los gritos cuando mi padre predicaba. Tenían un sobrino al que todo el mundo llamaba Big Boy. Nos entendíamos muy bien los dos. La señora Adcock, que iba con ellos a la iglesia, vivía también allí. Siempre estaba dispuesta a ayudar, no se separaba de la cabecera de un enfermo. Fue ella la que, años más tarde, me dijo algo que nunca olvidaría: «Malcolm, hay una cosa que me gusta de ti. No vales nada, pero no tratas de disimularlo. No eres un hipócrita».

A medida que pasaba más tiempo fuera de casa, robando en las tiendas y yendo a comer a casa de los demás, me fui volviendo más audaz: cuando quería una cosa, procuraba conseguirla de inmediato. Crecí muy deprisa, más físicamente que moralmente. La gente de la ciudad comenzaba a reconocerme y tomé conciencia de la actitud de los blancos hacia mí. Me di cuenta de que tenía algo que ver con mi padre. Era la versión adulta de lo que murmuraban los niños de la escuela: que la Legión Negra, o el Klan, habían asesinado a mi padre y que la compañía de seguros le había jugado una mala pasada a mi madre al negarse a pagar.

Alguna vez me atraparon robando y los de la Asistencia Social empezaron a interesarse especialmente por mí. Había que mandarme a algún sitio. Un día mi madre estaba muy nerviosa y aseguraba que era muy capaz de educar a sus hijos sola. Cuando se enteró de que yo había robado, empezó a azotarme, y yo intenté dar la alarma gritando. Hay una cosa de la que me he sentido siempre muy orgulloso, y es que nunca le levanté la mano a mi madre.

En las noches de verano, otra de nuestras actividades consistía en ir por la carretera o a campo traviesa y robar[5] sandías. Los blancos asociaban siempre el robo de las sandías con los negros, así que empezaron a llamarnos también coons. Si un niño blanco robaba sandías, le decían que se portaba como los negros. Los blancos quieren disimular o justificar siempre todos los defectos cargándolos a espaldas de los negros.

Recuerdo que una noche de Halloween nos habíamos juntado una pandilla para hacer de las nuestras por allí. La diversión consistía en volcar la estructura de madera que protegía las viejas letrinas de las casas de campo. Nos aproximábamos sigilosamente por detrás de la letrina, y entonces entre todos la empujábamos para volcarla. Bueno, esa noche un viejo campesino decidió tendernos una trampa, conocedor de ese juego que seguramente él había practicado en la niñez. El viejo retiró la estructura de la letrina y la colocó delante del agujero, con lo cual éste quedó al descubierto. Nosotros nos acercamos despacio en fila india, en plena oscuridad; los dos niños blancos que abrían la marcha se cayeron en el pozo de la letrina y quedaron hundidos hasta el cuello. Olían tan mal que nos costó ayudarlos a salir del pozo. Los blancos estaban tan acostumbrados a abrir el camino que esa vez habían terminado en el pozo.

Poco a poco, fui aprendiendo cosas de la vida. También me dediqué a recoger fresas. No recuerdo cuánto me pagaban por cada cesto, pero al cabo de una semana de trabajo había ganado un dólar, que en aquel tiempo era mucho. Tenía un hambre feroz y no sabía qué hacer. Camino de la ciudad, iba pensando en las cosas sabrosas que podría comer cuando me encontré con Richard Dixon, un muchacho blanco, mayor que yo, que me preguntó si quería jugar a cara o cruz. Me dio dinero suelto. Al cabo de media hora, lo había recuperado todo, y encima se quedó con mi dólar. En vez de ir a comprar alguna cosa a la ciudad volvía a casa, con las manos vacías y amargado. Pero eso no fue nada comparado con lo que sentí, más tarde, cuando me di cuenta de que había hecho trampa. Hay una manera de tirar la moneda, cogerla y hacerla salir del lado que uno quiera. Fue mi primera lección de juego: el que gana siempre es un tramposo. Más adelante, aprendí a sospechar cada vez que empezaba a perder sin parar en el juego. Es como el negro de Estados Unidos que ve que el blanco gana todas las partidas. El blanco es un profesional: tiene todas las cartas buenas en la mano y nos da siempre las malas.

Fue más o menos por ese tiempo, cuando los protestantes de la Iglesia Adventista de los Santos del Séptimo Día, que se habían instalado cerca de casa, vinieron a ver a mi madre. Le hablaron durante horas y horas, y le dejaron folletos, octavillas y revistas. Ella los leyó. Wilfred, que volvía a ir a la escuela desde que recibíamos ayudas, leía mucho también. Estaba siempre sobre los libros.

Al cabo de poco tiempo, mi madre empezó a frecuentar asiduamente a los adventistas. Creo que el influjo que ejercían sobre ella se explicaba porque sus tabúes alimenticios eran aún más numerosos que los de ella. Al igual que nosotros, estaban en contra del conejo y del cerdo, según la ley de Moisés. Sólo comían carne de rumiante con pezuña partida. Nosotros la acompañábamos a las reuniones de la iglesia adventista. Lo que nos interesaba más era que comíamos bien. Pero también escuchábamos. Había unos cuantos negros que habían venido de las pequeñas ciudades de los alrededores, pero creo que el noventa y nueve por ciento de los asistentes eran blancos. Los adventistas tenían la convicción de que se acercaba el fin del mundo. De todos los blancos que yo había conocido, eran los más amables. Pero en algunos aspectos se diferenciaban de nosotros: los niños observamos que ponían muy pocas especias en la comida y que no olían como nosotros.

Durante todo ese tiempo, los de la Asistencia Social no dejaron de molestar a mi madre. Ella los odiaba y no intentaba disimularlo, no los quería en casa. Pero ellos seguían viniendo, seguros de su derecho, y sembraban entre nosotros la semilla de la discordia. Nos preguntaban, por ejemplo, cuál era el más inteligente de nosotros, y por qué yo era «tan distinto».

Pensaban, me imagino, que poner a los niños en familias adoptivas formaba parte de sus funciones legítimas. El resultado les traería menos complicaciones. Cada vez que tenían un enfrentamiento con mi madre, después me tocaba a mí. Yo era su principal objetivo: era un ladrón, y eso significaba que mi madre no se ocupaba de mí.

Todos habíamos sido traviesos en un momento u otro, pero yo más que los otros. Philbert y yo estábamos siempre en guerra, lo que —entre otras cosas— permitió que fuera en aumento la presión que ejercían sobre mi madre.

No recuerdo muy bien cómo ni cuándo fue que los de la Asistencia Social insinuaron que mi madre había perdido la razón. Sin embargo, recuerdo vívidamente que la trataron de «loca» cuando un campesino negro que era vecino nuestro le ofreció carne de cerdo —un animal entero, o quizá dos— y ella no lo aceptó. La trataron de «loca» en su propia cara porque rechazaba la carne; todos lo oímos perfectamente. Ella les explicó que no habíamos comido nunca cerdo, que eso era contrario a la religión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ella profesaba, pero para ellos la explicación no tenía sentido.

Parecían buitres. No tenían por mi madre ninguna simpatía, ni compasión ni respeto. «Está loca, ¿por qué rechaza la carne que le ofrecen?», nos dijeron aquel día, en que la unidad de nuestro hogar comenzó a desintegrarse. Evidentemente, teníamos dificultades, y yo no ayudaba en nada. Pero si hubiéramos permanecido unidos, habríamos podido arreglarnos. Yo era malo, lo sé, creaba problemas y preocupaciones a mi madre, pero la quería.

Nos enteramos que los de la Asistencia Social habían hablado con los Gohanna y que ellos habían aceptado albergarme. Al saberlo, mi madre sufrió una crisis, y los destructores de hogares se largaron por un tiempo.

Entonces comenzó a visitarnos el gran negro de Lansing. No recuerdo cómo lo conoció mi madre; quizá fue a través de amistades comunes. Tampoco sé en qué trabajaba. Por otra parte, en Lansing, en 1935, los negros no ejercían verdaderamente algo que pudiera llamarse «empleo». Pero aquel negro grandote se parecía un poco a mi padre. Lo único que recuerdo es su nombre, pero no es preciso mencionarlo. El asunto es que él era un hombre soltero y mi madre una viuda de apenas treinta y seis años de edad. Era independiente y ella lo admiraba por eso. Mi madre tenía dificultades para mantener la disciplina con nosotros, y la presencia de un tipo así le sería muy útil. Además, con un apoyo material podría mandar al diablo a los de la Asistencia Social.

Los niños lo comprendimos muy bien sin necesidad de hablar. No pusimos ninguna objeción. Nos acostumbramos, e incluso nos divertía el ver a nuestra madre vistiéndose con sus mejores galas. Era aún una mujer hermosa, y cada vez que él venía, se transformaba por completo: estaba alegre, risueña, como no la habíamos visto desde hacía muchos años.

La visitó durante un año, creo. Pero hacia 1936 o 1937, la dejó plantada de repente; un buen día, dejó de venir. Por lo que he podido comprender más tarde, se echó atrás ante la responsabilidad de ocho bocas que alimentar. Desde luego, era para asustarse. Hoy en día, comprendo la trampa en que había caído mi madre, con todos nosotros a cuestas. Comprendo, también, por qué aquel hombre rehuyó una responsabilidad tan tremenda.

Fue un golpe terrible para mi madre. El principio del fin de la realidad. Empezó a hablar sola, sentada o andando, como si ignorase nuestra presencia.

Los de Asistencia Social vieron el estado de depresión en que se encontraba y entonces tomaron medidas para alejarme de casa. Me hicieron ver lo agradable que sería vivir con los Gohanna, que me querían mucho, con Big Boy y la señora Adcock.

Yo también los apreciaba mucho. Pero no quería separarme de Wilfred, mi hermano mayor, a quien admiraba; ni de Hilda, que era como una segunda madre para mí; ni de Philbert. Aunque nos pegásemos, éramos buenos amigos. Ni de Reginald, que estaba muy débil por culpa de la hernia y me consideraba su protector, de la misma manera que yo consideraba a Wilfred. Sin olvidar a los pequeños: Yvonne, Wesley y Roben.

Mi madre, cuanto más hablaba sola, menos se preocupaba de nosotros. Se había vuelto irresponsable. La casa estaba cada vez más sucia, y nosotros, más descuidados. Entonces era Hilda quien hacía la comida.

Veíamos que nuestra madre, el pilar de la familia, cedía poco a poco. Era algo terrible, como el inicio de una catástrofe: nos sentíamos impotentes para ayudarla y, a la vez, no podíamos alejarnos de ella. Entonces, los pequeños tuvimos que apoyarnos en Wilfred e Hilda; los mayores, los más fuertes.

Cuando me mandaron, por fin, a casa de los Gohanna, estaba bastante contento, al menos en apariencia. Lo único que dijo mi madre, cuando salí de casa con el funcionario que me escoltaba, fue: «No le dejen comer cerdo».

En muchos aspectos, estaba mejor en casa de los Gohanna. Compartía una habitación con Big Boy y nos entendíamos bien, pero no era un verdadero hermano. Los Gohanna eran muy creyentes. Big Boy y yo íbamos con ellos a la iglesia. Los ministros y los fieles saltaban todavía más alto y gritaban aún más fuerte que los baptistas que yo había conocido. Cantaban a pleno pulmón, se balanceaban de adelante atrás, lloraban, gemían, tocaban tambores, entonaban salmos.

Los Gohanna y la señora Adcock eran unos apasionados de la pesca y, a veces, Big Boy y yo los acompañábamos los sábados. Yo iba al instituto, que quedaba en pleno barrio negro. Había algunos niños blancos, pero Big Boy y yo no alternábamos con nuestros compañeros de clase. Cuando íbamos a pescar, tener que esperar que el pez viniera a morder el anzuelo no nos satisfacía. Pensaba que debía de haber un truco mucho mejor para cogerlos, pero no lo habíamos descubierto todavía.