Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

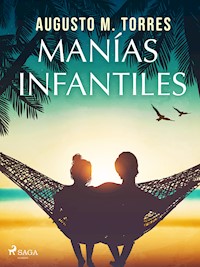

Una deliciosa trama costumbrista en la que se dan cita el drama, la comedia, el amor y la tragedia que acompaña a todas las vidas. Nuestros protagonistas son dos adolescentes enamorados desde tierna edad, vecinos de toda la vida en el Madrid de mediados del s. XX que se persiguen, se huyen, se pelean y se reconcilian a lo largo de toda una vida dominada por el más puro de los sentimientos: el amor verdadero.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Augusto M. Torres

Manías infantiles

Novela

Saga

Manías infantiles

Copyright © 2004, 2022 Augusto M. Torres and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728374443

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.

OS conocéis desde siempre, habéis pasado la vida juntos y no puedo imaginarme al uno sin el otro. Dado que tú tienes unos cuantos meses más, trece, catorce, quince, nunca lo he sabido bien, ella jamás ha vivido sin ti, has estado siempre a su lado y has ejercido una gran influencia sobre su manera de ser. Tú eres más independiente, gozas de una mayor autonomía, quizá porque viviste una temporada solo, sin saber nada de ella, ni siquiera imaginar que algún día pudiese existir, pero eras demasiado pequeño para recordarlo, para que te haya hecho creer que tienes algún poder sobre ella, y hace tiempo que, a pesar de formar parte de tu personalidad, lo has olvidado o, simplemente, nunca lo has sabido. Para mí es como si siempre hubieseis estado el uno junto al otro. Una de las razones que tenéis para vivir, para que cada mañana salga el sol, es que cada uno sea consciente de la existencia del otro. Si ella no puede dar un paso sin ti, tú necesitas sentirla a tu lado para seguir viviendo.

En cierta medida me ocurre algo similar respecto a vosotros, pero con la diferencia que, aunque pueda pensarse que mi punto de vista se confunde más con el de ella que con el tuyo, siempre he sido un elemento pasivo entre ambos. A ella le he visto nacer, le he cambiado los pañales, la he acunado para que se durmiese, casi puede decirse que la he amamantado, por darle el biberón cuando su madre no podía. Mientras a ti te conocí el mismo día que ella, cuando ya eras un hombrecito, empezabas a dar tus primeros pasos y tenías una cierta independencia. Ella tenía muy pocos meses para poder recordarte así, pero yo todavía puedo verte de pie, apoyado en el poyete que separa la carretera de la playa, intentando escapar con torpeza de la amorosa tutela de tu madre para acercarte y ver qué tengo entre mis brazos, a quien estoy dando de merendar.

Vuestros padres se habían casado casi al mismo tiempo y desde entonces eran vecinos, vivían en dos casas contiguas junto al mar en aquel pequeño pueblo de pescadores, pero nunca se habían tratado, sólo se saludaban con tanta corrección como timidez cuando se encontraban por los alrededores y eran contadas las ocasiones en que se habían hecho algún favor de buena vecindad. Desde el primer momento tus lejanos lloriqueos debieron acompañar el embarazo de la madre de ella, por lo que antes de nacer tu querida amiga se había acostumbrado a tu peculiar voz y a tu congénita tristeza. Recuerdo muy bien la primera vez que escuché tu llanto, que supe de tu existencia. Subía al cuarto de los niños y la encontré callada, bajé asombrada, pregunté a la asistenta quien lloraba y me contestó que tú, el hijo de los vecinos. Durante varios años fuisteis los únicos bebés de los alrededores y cuando oía un llanto sabía que si no era de uno, era de otro, pero si no llorabais al mismo tiempo, como durante unos meses parecía que hacíais por simpatía, no tardé mucho en conocer de quien era cada llanto.

Empezasteis a trataros antes de que ella aprendiese a andar, cuando tú comenzabas a dar los primeros pasos. Tu madre acostumbraba a sacarte a pasear por la carretera de la playa a media mañana y al atardecer, delante de nuestras casas, en una u otra dirección. Pasados los primeros meses durante los cuales mi juventud la hacía desconfiar a la madre de ella y le daba personalmente las comidas, comencé a empujar el cochecito con ella dentro por el mismo camino y darle el biberón de mediodía y de mediatarde. Cuando empezó el buen tiempo, raro era el día que no nos encontrábamos y en seguida pasamos de saludarnos a entablar alguna breve conversación. Ser tan estirada como amable siempre la ha hecho parecer mucho mayor que yo, pero ahora ya no creo que lo sea tanto. En casa se comentaba que no confiaba tu cuidado a nadie. Por eso me halagó, más que molestarme, cuando no tardó en dejarte bajo mi vigilancia, mientras volvía a su casa para ocuparse de su delicada salud.

Lo normal era que mientras charlábamos o, mejor dicho, ella me preguntaba cosas de mi vida y yo le hablaba del pueblo, mis padres y mis hermanos con múltiples detalles, que parecían interesarle mucho, os asomarais con curiosidad a vuestros cochecitos para ver quién ocupaba el contrario. Otras veces te acercabas con tus torpes andares al de ella, os mirabais un largo rato asombrados el uno del otro y al final acababais sonriendo. Todavía erais demasiado inocentes para intuir lo que se os avecinaba. Tu madre y yo solíamos volver juntas, empujando vuestros respectivos cochecitos, hasta nuestras casas, pero entonces cansados, o más atraídos por lo que se movía a vuestro alrededor, no os hacíais ningún caso. Poco después pasasteis de miraros ensimismados y sonreíros a hablaros en aquel idioma disparatado, ella siempre mucho más espabilada que tú a pesar de ser más pequeña, que ni siquiera vosotros debíais comprender y comenzar a tocaros.

Más adelante, desarrollada una peculiar relación entre nosotras, pero separadas por las barreras de los años y las diferencias sociales, acostumbrábamos a encontrarnos durante el paseo de la tarde, sentarnos en el poyete y daros la merienda, mientras hablábamos refugiadas tras nuestras respectivas criaturas. Comentábamos los posibles incidentes del día, las oscilaciones climatológicas y las mínimas anécdotas de la vida cotidiana con la libertad que nos daba ser unas hábiles titiriteras manejándoos a vosotros, nuestros peculiares títeres. Recuerdo que ella comía cuanto llegaba a su boca, mientras había que hacer múltiples trucos para que tú olvidases que estabas comiendo y terminaras tu ración. Y, curiosamente, mientras ella siempre ha sido flaca, desde poco después tú has mantenido una tendencia natural a engordar.

Estoy segura de que esta historia comenzó una tarde de verano, bastantes meses después, cuando ambos andabais con cierta soltura, pero todavía teníais serias dificultades para expresaros. Por no recuerdo qué motivos, pero sin duda derivados de la vecindad, nuestra buena relación y el excesivo trabajo que tu cuidado daba a tu siempre enferma madre, desde aquella primavera comencé a sacaros a pasear a los dos por la carretera de la playa. Cuando aquel año empezó a hacer bueno y tu madre me veía pasear con ella, se acercaba contigo y me confiaba tu cuidado como algunas veces había hecho antes, pero poco después nos acostumbramos a salir de casa, pasar por delante de la tuya y recogerte. Entonces tú andabas correctamente, pero te gustaba que te sentase en el cochecito, a los pies de ella, mientras decías adiós a tu madre con un simple movimiento de mano, tocabas a tu amiga con los pies o hacías ambas cosas a la vez.

Aquella tarde, como tantas otras, habíamos bajado a la playa, os había dado de merendar junto a la orilla y luego habíamos jugado los tres. El sol se había puesto, comenzaba a anochecer, se acercaba la hora de volver y estaba recogiendo. Con un recato impropio de ella, sin duda producido por tú presencia, se acercó con sus inseguros andares y en su primitivo lenguaje me dio a entender que quería que la pusiese a hacer pis. Sin concederle la menor importancia, como había hecho siempre, le bajé las braguitas de perlé, me situé detrás de ella, la tomé de los muslos y, como era costumbre entonces y estaba habituada a hacer, la puse. Con la mirada perdida en el mar comencé a chistar para ayudar la salida del dorado líquido, pero al oír el inconfundible ruido del chorrito entre sus piernas, vi como la mirabas embelesado.

En un principio no le di ninguna importancia, pero mientras la movía para que cayesen las últimas gotas y le subía las braguitas, observé cómo sacabas tu colita con desvergüenza, la sujetabas con una mano, ponías el otro brazo en jarras y empezabas a mear ante nosotras haciendo barrocos dibujos en la arena. En seguida comprendí que habías quedado fascinado por su falta de pene y presumías del tuyo y tu facilidad para hacer pis solo, de pie y mojando el suelo a tu antojo, pero debiste quedarte bastante frustrado ante el mínimo interés que ella mostró por tu peculiar anatomía y tus habilidades. Tu curiosidad por su sonrojada raja y el brillante líquido que salía de ella fueron totales, pero tu amiga no prestó la menor atención a tu miembro, aunque entonces sus proporciones no eran despreciables, ni tampoco lo que hacías con él.

La explicación era muy simple. Mientras tú eras hijo único y siempre lo has sido, ella había tenido un hermano hacía unos meses, se había acostumbrado a verle desnudo y en repetidas ocasiones, al cambiarle los pañales o bañarlo, le había tocado aquella extraña cosita que tenía entre las piernas y había preguntado, con su lengua de trapo, para qué servía. Le habían respondido que para hacer pis y no había comprendido nada. Ella también hacía pis y no le colgaba ningún pellejo entre las piernas. Había vuelto a preguntar y entonces le habían contestado que también valía para diferenciar a los niños de las niñas. Todavía le había parecido más absurda la explicación, pero no había seguido dando vueltas al asunto. Evidentemente el tamaño de la cosa de su hermano era menor, pero también él era un bebé y tú un niño y todavía estaba muy lejos de saber que es mejor tenerla grande que pequeña.

Debido a su enfermedad, tu madre no volvió a tener hijos, abortaba de manera natural a los dos o tres meses de embarazo, pero la de ella se quedó en estado de buena esperanza un año y medio después del nacimiento de su primera hija. Al principio estaba mucho más simpática y alegre y la vida continuó igual, pero a partir del quinto o sexto mes de embarazo, empezó a encontrarse mal, a tener pérdidas, y cada vez delegaba más funciones en mí, hasta que llegó un momento, después del parto, en que durante una larga temporada me ocupé en exclusiva de la niña y ella de su recién nacido hermanito. No sólo la sacaba a pasear, sino que también la bañaba, la vestía, la daba de comer y me encargaba de su sueño. Durante los primeros meses de vida del niño apenas se vieron los hermanos, su madre creyó conveniente que cada una nos ocupáramos de uno de ellos e hiciésemos una vida lo más independiente posible, pero luego empezaron a tratarse, no tardaron en hacerse buenos amigos y quizá llegaron demasiado lejos.

Con el paso de los meses la situación evolucionó y, aunque básicamente yo seguía ocupándome de la niña y la madre de su hermano, comenzó a cansarse de un trabajo tan absorbente y rutinario y poco a poco me encomendó la práctica totalidad de sus tareas. Los hermanos se acostumbraron a despertarse y dormirse a las mismas horas, ella en el cuarto de los niños, él en una cuna instalada provisionalmente en la alcoba matrimonial, a comer al tiempo unos alimentos similares y, lo que es más importante para tu historia, a bañarse juntos. En aquellas épocas de agudas restricciones y dificultades para tener agua caliente en abundancia, fue la primera actividad que comenzaron a hacer a la vez. Al principio sólo se bañaban al mismo tiempo, él en un baño de bebés al cuidado de su madre y ella en la bañera al mío, aprovechando el agua que se calentaba en la cocina en unas grandes ollas. En cuanto el niño cumplió los dos años, pasó a la bañera para simplificar la operación, en seguida se aficionaron al baño común y su madre no tardó en delegar también en mí esta responsabilidad. La realidad era que casi desde el primer momento a él lo bañábamos entre las dos y ella se lavaba sola, lo que complacía a ambos, que así se creían mayores.

Una vez que la situación doméstica se estabilizó, la madre de ella volvió a quedarse embarazada y meses después, ante la sorpresa general, pues no había antecedentes en ninguna de las familias, el tocólogo le comunicó que venían gemelos. De la mañana a la noche los niños crecieron mucho más que durante lo que llevaban de vida, quedaron a mi completo cuidado y los demás de la casa se dedicaron a preparar la llegada de los gemelos. Dado que sólo hacía algunas semanas que los hermanos se habían instalado en el cuarto de los niños, una vez que él había sido expulsado de la alcoba matrimonial donde había dormido los primeros años de su vida, y todavía no se habían acostumbrado a la nueva colocación, la medida más importante que se tomó fue convertirlo en el de los gemelos, mientras ellos se trasladaban a la planta baja, a la denominada habitación de invitados, situada junto a la mía. De forma provisional, pensando en una posterior reestructuración de los dormitorios de acuerdo con el todavía incierto sexo de los gemelos, los hermanos comenzaron a dormir en una misma y suntuosa cama, que sólo de vez en cuando utilizaba su abuela paterna en sus esporádicas visitas. Ella con la cabeza situada en la cabecera, por ser la mayor, y él a sus pies, a pesar de ser el chico. Tras el baño y la cena, los acostaba en aquella cama, que entonces resultaba demasiado grande para ellos, y se dormían divertidos, intentado tocarse con los dedos de los pies.

Un buen día, poco después, me despertaron pasos apresurados y voces silenciosas en mitad de la noche. Me levanté y oí cómo el padre llamaba por teléfono al médico. Debía acudir presuroso, su mujer se encontraba mal y perdía mucha sangre. Le pregunté qué podía hacer y me contestó que procurar que los niños no se despertaran y, si por casualidad lo hacían, que no se enterasen de nada, que volvieran a dormirse. Me fui a velar su apacible sueño y, mientras intentaba no quedarme dormida en la confortable butaca de aquella habitación, oí su constante ir y venir, que terminó con el inconfundible ruido de una ambulancia. A pesar de las consecuencias que aquel incidente iba a tener sobre sus vidas, los niños nunca se enteraron de nada. Aquella noche no se despertaron, al día siguiente les dije que su madre se había puesto enferma, no fueron a verla los pocos días que estuvo hospitalizada y su padre los obligó a permanecer alejados de su lado durante la larga convalecencia.

La madre tardó bastante en recuperarse de la compleja operación quirúrgica a que había tenido que someterse con urgencia, su carácter se agrió para siempre y le quedó una cierta ojeriza contra sus hijos. Curiosamente mientras los gemelos se perdían en el recuerdo y su frustrada madre se reponía, su habitación, el denominado cuarto de los niños, recién remozado y engalanado, permanecía cerrado, olvidado, esperando su imposible llegada. De la noche a la mañana, y sin previo aviso, yo pasé a convertirme en algo así como la segunda madre de los hermanos. Los despertada, les daba de comer, los sacaba a pasear, los bañaba y los dormía como me había acostumbrado a hacer, pero dentro de una vida cada vez más al margen de sus padres, demasiado ocupados en olvidar y recuperarse. El tiempo pasaba, los niños crecían y seguían durmiendo en la habitación de invitados, ella cabeza arriba y él cabeza abajo, en aquella cama que cada día les resultaba más pequeña.

Una noche, mientras jugaban acostados, sus pies se encontraron, como era lógico, experimentaron una tan agradable como turbadora sensación y trataron de dormirse lo más de prisa posible para olvidarla. Era como si hubiesen crecido de golpe, pero mucho más de lo que en un primer momento pude imaginar. Seguían siendo pequeños cuando no querían comer lo que había preparado u organizaban una lucha de almohadas, que debía sofocar en seguida para que los nervios no les impidieran conciliar el sueño, pero eran mayores cuando el baño llegó a convertirse en un rito con más implicaciones eróticas que higiénicas o se acariciaban con excesivo deleite en la cama. Más de una vez acudí asustada a la habitación de invitados ante un silencio que me parecía demasiado largo y significativo, pero procuraba hacer el suficiente ruido para que fuesen conscientes de mi presencia y no tener que enfrentarme con lo que ni siquiera quería imaginar.

La diferencia y belleza de sus cuerpos desnudos les deslumbraba y, a pesar de mis precauciones, en más de una ocasión pude entrever como él retiraba la mano de la entrepierna de ella. Durante aquella época una de sus preguntas más habituales era por qué eran distintos y sólo se me ocurría responder la verdad. Ella era una niña y él un niño. Lo que no aclaraba mucho su imposible pregunta, pero era la única respuesta que me parecía adecuada. También recuerdo una mañana, aunque debió de ser algún tiempo después, en que acudí presurosa ante los desconsolados gritos de él. Como tantas veces en verano, jugaban desnudos sobre su cama, pero ella tenía el diminuto sexo de su hermano entre las manos y tiraba con fuerza. No pude reprimirme, además siguió tirando cuando me vio, y le di unos azotes para que lo soltase. Fue la única ocasión en que levanté la mano contra uno de ellos y nunca más volvieron a pelearse. No quise averiguar cómo habían llegado a aquella situación, sólo traté de olvidarla y no lo conseguí. Era evidente que ella lo castigaba, pero nunca intenté saber si era porque él le había hecho algo similar o más bien porque su sexo le parecía pequeño y trataba de alargarlo.

Con el tiempo llegó a habituarse, pero nunca comprendió cómo aquella diferencia entre sus cuerpos, que no había tardado en observar, existía entre su hermano y ella, entre tú y ella y, por extensión, entre niños y niñas, era una barrera tan compleja y difícil de salvar. No porque más tarde tuvieran que asistir a diferentes colegios, sino porque entonces debían jugar a cosas muy distintas. Mientras su hermano, tú y otros chicos del barrio correteabais por la playa, os bañabais, jugabais a la pelota u os enzarzabais en apasionantes peleas por las calles de los alrededores en completa libertad, ella debía limitarse a jugar a las casitas con unas niñas que nada le importaban, vestir unas insulsas muñecas con unos absurdos trajecitos o hacer comiditas con cualquier porquería encontrada en el jardín, y además bajo mi atenta vigilancia.

Dado que tú, en tu calidad de vecino más cercano y a pesar de la diferencia de edades, eras amigo de su hermano y entrabas y salías a tu antojo en nuestro jardín, ella también se movía a su gusto, en unión de vosotros o incluso sola, por el tuyo y el interior de tu casa. Vuestra amistad no se interrumpió por las distancias que suelen separar a los niños de las niñas a estas edades, sino que podría decirse que se intensificó gracias a ellas. Y tú, con tu característica habilidad manual, pudiste pegar la cabeza rota a alguno de sus muñecos de china o hacer braguitas a sus más queridas muñecas. Lo que os llevó, algún tiempo después, pero con cierta precocidad, a jugar a papás y mamás y médicos y enfermos. Siempre en ocasiones excepcionales, cuando teníais la seguridad de no ser interrumpidos y con la conciencia, no sabíais muy bien por qué, de hacer algo que no debíais.

Los meses pasaron, llegó un día en que la madre se encontró mejor, olvidó la pesadilla originada por los inexistentes gemelos y fue consciente de que tenía dos hijos reales, la casa seguía revolucionada por culpa de los que nunca habían llegado a existir, en oposición con los que vivían en ella y era hora de que volviesen a la normalidad. Ella continuaría en la que siempre se llamaría habitación de huéspedes, aunque nunca más albergaría a ninguno, ni siquiera a su abuela paterna, la única que con anterioridad la había utilizado, y su hermano se instalaría en el cuarto de los niños. Dentro de la penuria que siempre presidió la economía de aquella casa, se hicieron algunos mínimos arreglos, como pintar ambas habitaciones, comprar una cama para él y hacer desaparecer las sospechosas cunas, que había en el que iba a ser su cuarto, así como cambiar la sobria colcha de la cama de invitados por otra más alegre, más femenina, más acorde con el nuevo color de las paredes.

En apariencia la familia estaba feliz y contenta con aquellos cambios y frente a un futuro sin posibles embarazos, ni peligrosos abortos, al haber tenido que ser vaciada la madre por culpa de los gemelos, pero ninguno de los mayores nos dimos cuenta de lo que suponían para los niños, especialmente para él. Sólo lo descubrí algo más tarde, por casualidad y como lógica consecuencia de la situación general. Dada su mínima diferencia de edades y lo bien que se llevaban, habían pasado juntos la mayor parte de su vida, pero con el revuelo levantado por los gemelos, sus baños en común se habían prolongado más de lo debido y habían compartido la misma cama durante meses. De repente, sin saber por qué, cuando su unión estaba al borde de alcanzar la perfección, los separaban. Cada uno iba a dormir en una habitación diferente situada en una planta distinta de la casa, y además habían comenzado a bañarse por separado a otras horas, por las mañanas ella sola y por las noches él bajo mi supervisión. Por si fuese poco, ella se había convertido en la triunfadora al quedarse en la habitación de invitados, mientras él era relegado al cuarto de los niños, al piso de arriba, junto a sus padres.

Desde las primeras noches tuvo dificultades, pero al principio no se atrevió a admitirlo ni ante sí mismo. Su madre les había planteado muy bien la cuestión. Eran mayores, cada vez abultaban más, no podían dormir en la misma cama, lo más cómodo era que cada uno tuviese su propia habitación con una buena cama. En principio la novedad les gustó, vieron divertidos cómo entraban los pintores y ponían la casa patas arriba, así como los cambios introducidos en la decoración de las que, de ahora en adelante, serían sus respectivas habitaciones. Cuando el alboroto pasó, la casa volvió a la normalidad, el olor a pintura desapareció y, tras acostumbrarse al nuevo y desacralizado ritual del baño, entraron en la rutina de dormir en la que se había convertido en su propia cama, vieron con toda su crudeza la nueva cara de la conocida moneda y se dieron cuenta de que sus padres, a pesar de lo mayores que eran, dormían en el mismo piso, en la misma habitación y en la misma cama.

No hubo mayores problemas con ella, sólo exigió, en contra de lo que antes le gustaba, que su puerta permaneciese entreabierta durante la noche y no tardó en acostumbrarse a dormir sola, pero con él fue muy diferente. También me pidió que dejase la puerta abierta, pero como tardaba en dormirse, me llamaba, si me oía moverme por el piso de arriba, o, incluso, iba a buscarme a mi cuarto para que dejase encendida la luz de la escalera. Finalmente conciliaba en sueño, pero en poco tiempo pasó de ser un niño que dormía bien, tenía un sueño profundo y resultaba difícil de despertar, a tener un sueño ligero, abundantes pesadillas que le hacían levantarse en mitad de la noche asustado y sudoroso, despertarse con el menor ruido y dormir bastante menos de lo que se considera normal a su edad.

Estos hechos ocurrieron a lo largo de un frío invierno y al final de una cálida primavera, pero el suceso más significativo tuvo lugar a mitad de un caluroso verano. Había pasado la época, pero no estaba muy lejana, en que la luz se iba cuando había tormenta y no volvía hasta el día siguiente. Las tormentas solían comenzar al atardecer y su máximo intensidad coincidía con la hora de acostarse de los niños. No era raro que nos quedásemos a oscuras a mitad del baño del hermano, que ella acudiese asustada a rescatarnos con una palmatoria entre las manos, tener que cenar a la trémula luz de las velas y que cada niño se fuese a su cama con una lamparilla de aceite. Aunque para su contento la luz solía volver enseguida a aquellas horas, dado que a ninguno de los dos le gustaba quedarse a oscuras, ni a la triste luz de una lamparilla, cuando se disponía a conciliar el sueño.

La habitual tormenta iba muy retrasada la noche en cuestión. Había hecho un día muy hermoso, demasiado caluroso, cenamos en la cocina con las luces encendidas y sólo se vieron los primeros relámpagos, muy lejanos, sobre el mar, cuando los niños iban a acostarse. El azote de la lluvia contra mi ventana me despertó en mitad de la noche, la fulminante luz de un relámpago iluminó mi cuerpo y, a pesar de estar avisada, el trueno me hizo dar un bote en la cama. Luego la tormenta se estabilizó, el viento se la llevó, hubo más relámpagos, truenos y seguramente cayó algún rayo por las inmediaciones, pero mucho menos intenso, hasta que volví a dormirme bajo el ruido de una cada vez más mansa lluvia. Tras el primer gran trueno, me pareció oír algunos ruidos, como si alguien se deslizara por las escaleras hacia la cocina, pero no se repitieron, los consideré producto de mi miedo, los olvide y me dormí sin volver a recordarlos.

Sólo me acordé de ellos cuando a la mañana siguiente, el cielo despejado, el sol brillando sobre el mar, fui a la habitación de invitados para despertarla. Una vez más estaba acompañada de su hermano en aquella gran cama, pero no asomaban sus cabezas cada una por un lado, sino que estaban juntas. Él dormía tan profundamente como en sus mejores tiempos, apoyado en el pecho de su hermana y ella le tenía medio rodeado por sus brazos. Descorrí las cortinas y se despertaron sonrientes, al principio asombrados de volver a estar juntos, pero en seguida recordaron contentos qué había ocurrido. Me hicieron prometer que no se lo contaría a sus padres y nada dije, yo también había pasado miedo aquella noche y los comprendía, pero no tardé en arrepentirme de la promesa que me habían arrancado. La situación se repetía con demasiada frecuencia y sin necesidad de tormentas, pero era tarde para prevenir a sus padres y no supe qué hacer.

Al principio le impulsaba el miedo que le producía el estruendo de los truenos y el chasquido de los rayos y saber que la cama de su hermana era el mejor refugio posible, para descubrir en seguida la intuida suavidad de su cuerpo y que dormía mucho mejor a su lado que solo. Además no tardaron en sustituir las leves caricias que se hacían con los pies en la etapa anterior, por los besos y abrazos que implicaban dormir uno junto al otro. Ante el temor de que su madre descubriese que no seguían sus órdenes, el hermano adquirió la costumbre de despertarse tras un primer sueño, levantarse cuando la casa estaba en completo silencio y deslizarse escaleras abajo hasta la cama de su hermana. Siempre he tenido la duda de sí aquella temporada iba todas las noches un rato a la cama de ella y, tras haberse besado, acariciado, en una palabra tranquilizado, volvía a la suya, o sólo aquellas en que al día siguiente los despertaba, tras haber sido sorprendidos por el sueño entre sus tiernas efusiones de cariño.

Nunca supe si aquellos amores nocturnos no les parecían muy ortodoxos, o simplemente era el miedo a ser encontrados en falta por su madre y no atreverse a efectuar más aquellas escaramuzas. Cada vez que por las mañanas les descubría abrazados en la cama de la habitación de invitados, me pedían que no se lo contase a nadie, al principio sobre todo ella y luego los dos con la misma intensidad. Su repetida disculpa era el miedo que les daba dormir solos, pero igual que me lo contaban a mí, podían habérselo dicho a sus padres. Trataba de justificar su táctica pensando que siempre nos habíamos llevado bien, sabían que yo también era miedosa y me consideraban más de su bando que del de sus padres. Con el tiempo llegué a olvidar estas andanzas, pero no porque dejasen de dormir juntos, sino porque no tardaron en acostumbrarse a despertarse solos y no tenía que ir por la mañana a descorrer las cortinas, aunque siempre que lo recuerdo me planteo la duda de hasta dónde llegarían.

Su cabeza todavía funcionaría bastante tiempo como la de una niña, pero estaba a punto de convertirse en una jovencita y sus pechos comenzaban a despuntar. Le halagaba que su hermano fuese a su cama en busca de protección en lugar de acudir a la de su madre, o incluso a la mía, e indudablemente a él, además de calmar sus miedos y hacerle dormir mejor, le producía un evidente placer. Eran demasiado pequeños para saber algo del amor y su compleja parafernalia, tanto afectiva como psicológica, pero la última vez que les descubrí durmiendo juntos, un diminuto sexo en erección asomaba por la abertura de su pantalón de pijama y su boca estaba muy cerca de uno de los distendidos pezones de su hermana. Al despertarse, él se lo tapó con pudor, mientras se desperezaba, y ella se cubrió con el camisón como si no hubiese advertido nada.

DE día olvidaban estas cuestiones. Las escaramuzas nocturnas no pasaban de ser la lógica consecuencia del derecho adquirido a dormir juntos. La única rivalidad diurna sólo hubiese podido plantearse en el terreno de los celos, pero daba la casualidad de que el principal, y casi único, amigo de ella eras tú. Desde aquel lejano día en que la viste hacer pis, te tenía tan fascinado que incluso te hiciste íntimo de su hermano para estar más a su lado. Por su parte el hermano estaba encantado de que, a pesar de ser el más pequeño, os dignaseis dejarle jugar con vosotros, aunque fuese para representar los peores papeles. En los juegos normales era uno de tantos, pero en los más apasionantes, los de papás y mamás y médicos y enfermos, de manera inevitable le correspondía la aburrida labor de sumiso criado o eficaz ayudante dispuesto a hacer cualquier recado en el momento oportuno. Mientras ella, convertida en centro de atención de su hermano y tuya, nunca fue tan feliz.

No sé muy bien cómo ocurrió, pero en especial recuerdo un verano, quizá el mismo de las tormentas o tal vez uno posterior, en que os vi hacerlo varias veces. Ni vosotros me descubristeis, ni nunca se lo conté a nadie, como quizá hubiera debido, pero no creo que hicieseis mal a nadie y reconozco que me divertía miraros. Mientras mandabais al siempre fiel hermano, en su calidad de criado, a hacer la compra o arreglar papeles de la consulta, ella y tú os perdíais por algún adecuado rincón de nuestro jardín o tal vez en alguna olvidada esquina de tu casa. Siempre os sentabais en el suelo, tú le acariciabas con ternura la cara, ella se tendía a tu lado y, dentro de un ritual tan desapasionado como cariñoso, te lanzabas a investigar la extraña herida que tenía entre las piernas. Lo que poco después la obligaba a ella a ponerse en cuclillas para hacer un torrencial pis y a ti, cada vez más fascinado, a levantarte, extraer tu colita y hacer arabescos con tu orina a sus pies.

Para aquel entonces tenía unas buenas dimensiones y habías aprendido, ante las exclamaciones que su visión provocaba en alguna costurera, cocinera o enfermera, que se había topado con ella en momentos de buen humor, que causaba una extraña admiración en el sexo contrario, que te halagaba más que ruborizar. Por desgracia para ti, ella permanecía indiferente ante aquel pedazo de carne colgante y tus habilidades con él, quizá por haberse acostumbrado al de su hermano, más pequeño, pero bastante más consistente, y aceptar tus florituras como tu firma al final de un rito que debía parecerle tan absurdo como prohibido. Por esta indirecta rivalidad con su hermano, que tal vez sólo ella conocía, nunca lograste o, mejor dicho, te costó mucho más trabajo que te lo tocara, que te lo chupase, que era lo que de verdad pretendías con aquellas exhibiciones.

Debió de ser por aquellas mismas fechas cuando me enteré de algo que quizá sea el origen de esta manía. A pesar de las que armabas de niño para bañarte, basadas en la pereza y el temor de que te entrase jabón en los ojos, una joven, dulce y nueva doncella se prestó encantada a hacerlo. Vencida una mutua y coqueta vergüenza inicial, no tardasteis en congeniar y consiguió hacer la antes penosa labor en menos tiempo, mejor y sin las dificultades que habían encontrado sus antecesoras, entre las que se encontraba tu misma madre. El baño pasó de ser un trago amargo, con malos humores e incluso lágrimas, a convertirse en algo agradable, ansiado y lleno de risas. Tras una etapa de felicitaciones por su habilidad, no sé si alguien os espió, aunque entonces tu madre había tenido una recaída y apenas se ocupaba de nada, o sólo os vio por casualidad. Comprobó que la doncella te bañaba con pericia y mimo, pero quizá se entretenía demasiado en enjabonarte, aclarar y secar tus atributos viriles.

Creo recordar que esta historia me la contó la vieja cocinera de tu familia y subrayó, con algún comentario vulgar que me pareció fuera de lugar, que le había parecido más excesivo su tamaño que la forma de lavártelos. Pasó el tiempo, se estrechó tu relación con la doncella y un buen día la cocinera, aburrida, intento comprobar si su tamaño aumentaba a la misma velocidad que el resto de tu cuerpo y os sorprendió. Tú estabas envuelto en un albornoz, sentado sobre la tapa del retrete, y ella en el suelo a tus pies. Después de secarte las piernas y los muslos con amoroso cuidado, tomaba tu miembro entre sus manos y, como parte final del rito del baño, lo introducía en su boca. Esto provocaba un evidente placer en ti, y también en ella, que finalizaba cuando lo sacabas y, ante la sorpresa de ella y gran admiración tuya, te meabas en su cara. Me acuerdo que me comentó que debía ser una acción rutinaria, dado que el chorrito siempre era mínimo, prueba evidente de que te ponía a hacer pis antes de bañarte.

Me contó que ni interrumpió la escena, para que no se convirtiese en un trauma para ti, que habías llegado a aquello con natural inconsciencia, ni le dijo nada a tu madre, que para entonces tenía bastante con lo suyo, ni tampoco le pareció conveniente tomarse la justicia por su mano. Simplemente impuso la costumbre de ayudarla en tu baño, lo que hizo que no tardases en aprender a bañarte solo y la doncella se dedicase a tareas menos gratas. No había nada malo en que te tomara con cariño el sexo al final del baño y te hicieses pis sobre su cara sin saber por qué. Así tu miembro se revitalizaba al tiempo que aumentaba la suavidad de su cutis. El único peligro era que os aficionaseis el uno al otro y, tiempo después, cuando tu pene pudiese adquirir consistencia, comenzaseis a pasar juntos las calurosas siestas del verano y las frías noches del invierno.

Finalizada la experiencia, aquella dudosa doncella no debió tardar en irse a otra casa para seguir bañando niños, mientras en ti quedó un recuerdo difuso, un perdido placer, una fuerte manía, una oculta necesidad siempre insatisfecha. Nunca te atreviste, al menos jamás os vi, ni oí, a que te bañara, a bañaros juntos, a jugar con ella a doncellas y niños. Tu máxima aspiración, al menos por lo que yo sé, siempre fue jugar a médicos y enfermos. Después de examinar de manera somera un cuerpo muy similar al tuyo, su entrepierna nunca dejaba de pasmarte y, una vez que la habías tocado y mirado, te ponías de pie y le mostrabas tu colita, pero ella nunca la tomó entre sus manos o la introdujo en su boca, ni tú supiste pedírselo, para poderte mear en su cara sin el menor recato. Siempre actuaba como elemento pasivo, pero al llegar ese momento, daba por concluido el juego, se levantaba, se subía las bragas de perlé y, mientras oía el ruido de tu chorro, no le concedía ninguna importancia a aquello tan primordial para ti.

Durante varios veranos seguisteis con aquel apasionante juego, pero cada vez encontrabais mayores dificultades para jugarlo con la necesaria tranquilidad. A consecuencia de una nueva recaída, tu madre debía someterse a un continuo reposo, que imposibilitaba que pudieseis estar solos en tu casa o incluso perderos por vuestro jardín. Al mismo tiempo el padre de ella cada vez era más solitario y misterioso y pasaba más horas encerrado en su despacho, sentado a su mesa o mirando el mar desde el ventanal. Vuestro problema no consistía en ocultaros para encubrir vuestra mala conciencia, dado que ni la teníais entonces, ni casi nunca la tuvisteis, ni teníais por qué tenerla, sino en que a nadie le resulta agradable que lo sorprendan con su amada en la intimidad.

Más de una vez os encontraron en una perdida habitación o en algún lugar oscuro del jardín, pero por fortuna siempre era cuando os besabais, retozabais por el suelo o, con mayor frecuencia, permanecíais abrazados callados o hablando bajíto. Las suspicacias nunca fueron más allá del asombro ante la fuerza de vuestros sentimientos. Al parecer sólo yo os veía cuando, en el cuarto de baño de la habitación de invitados o en alguna zona apartada de la playa o nuestro jardín, ella se bajaba las bragas, se ponía en cuclillas, se las agarraba para que no se mojasen y se ponía a hacer pis ante ti. La mirabas extasiado, tanto por la incomprensión como por la belleza de lo que veías, para luego sacar tu miembro a relucir, poco antes de que terminase, con la intención de imitarla, demostrarle tu capacidad para hacer de pie lo que ella tenia que hacer en cuclillas y tratar de asombrarla con tu desarrollada virilidad.

Tu madre estaba demasiado preocupada por su salud, su constante falta de apetito, la compleja medicación que debía seguir y las largas horas de reposo que tenía que guardar, y ni se ocupaba de ti, ni de tu padre, ni de la casa. Como no teníais problemas económicos, una eficiente doncella se había unido a la cocinera y la asistenta para ocuparse del buen funcionamiento de la casa. Tu padre tenía demasiado trabajo visitando a sus enfermos y, sin hacer demasiado caso a los deseos de tu madre, se sentía incapaz de controlarte. Desde la pérdida de los gemelos, la madre de ella había delegado en mí la práctica totalidad de las tareas domésticas, pasaba la mayor parte de su tiempo con sus amigas en organizaciones de caridad y cada vez quería saber menos de sus hijos. Los negocios del padre de los hermanos iban de mal en peor, tenía muy poco trabajo, estaba deprimido y pasaba muchas horas en su despacho, sin saber cómo matar el tiempo. Llegó un momento en que él, el único que podía intuir vuestras actividades, se cansó de veros deambular juntos por la playa y el jardín, de oíros entrar y salir a vuestro antojo en la habitación de invitados.

Un caliente día de aquel mismo otoño, o quizá del siguiente, mientras terminabais de hacer la digestión del desayuno, a la espera de que llegase la ansiada hora de ir a la playa, una vez más los tres jugabais en nuestro jardín. Habíais mandado al hermano a buscar algo al interior de la casa para quedaros solos, ella corría por el otro extremo del jardín y tú estabas, junto a la puerta de entrada, acabando unas bragas para alguna de sus muñecas. El padre de tus amigos os había observado desde el ventanal de su despacho, quizá pensó que ibais a volver a perderos en la espesura y decidió que era el momento oportuno para actuar. Bajó, se acercó con sigilo a ti, te tomó por un hombro y te preguntó, en un extraño tono de voz, entre la burla y la broma, si no te daba vergüenza hacer bragas para las muñecas de su hija.

La pregunta no era fácil, te quedaste mudo y no supiste qué contestar. Además te costó reponerte del susto provocado por su inesperada aparición y el miedo que siempre te producía, pero la situación no terminó así. Acto seguido, en aquel mismo tono, que a algunos tal vez hiciese gracia, pero alteraba tu ritmo cardiaco, te dijo que le parecía bien que fueses amigo de su hijo y os entretuvieseis con juegos de niños, pero su hija se había hecho mayor para pasarse el día con vosotros y era indigno de unos muchachos que os dejaseis imponer sus juegos de mujercita. Antes de que pudieses responder, que tan sólo recordaras que tenías boca y también valía para hablar, mientras continuabas inmóvil con la aguja y el hilo en una mano y las diminutas braguitas en la otra, se fue con tanto misterio como había venido para volver a encerrarse en su despacho.

Tras unos segundos de desconcierto, mientras terminabas de coser las bragas, sin pensar en las posibles consecuencias de tu acción, decidiste seguir al pie de la letra el consejo, la orden, el ruego, que escondía su exabrupto. No porque tu relación con ella hubiese variado en función de sus palabras, sino para no correr el riesgo de volver a encontrarte en una situación similar. En lugar de salir por la puerta con dignidad, dando un portazo o dejándola abierta de par en par, e irte a dar una vuelta para meditar sobre lo ocurrido, en contra de cualquier posible norma, saltaste la tapia y corriste a refugiarte en tu casa. Tal vez creías que ella iría detrás de ti a buscarte, hablaríais de lo sucedido y te daría alguna explicación, te diría algo que pusiese fin a tu desasosiego, pero volvió de inspeccionar el otro extremo del jardín, vio las braguitas acabadas, se las puso a la muñeca, terminó de vestirla y no te echó de menos. Antes de pensar en ti, de preguntarse dónde te habrías metido, llegó la esperada hora de ir a la playa y su hermano y yo aparecimos con las toallas, las sillas y la sombrilla, nos encaminamos hacia el mar y aquella mañana no volvió a acordarse de ti.

Como es lógico continuasteis viéndoos con regularidad, entre otras razones porque nuestra casa seguía estando junto a la tuya, pero a partir de aquel hecho vuestra relación empezó a ser diferente. Aquella mañana no irías a la playa, te quedarías esperándola en alguno de vuestros rincones favoritos, pero sí a la siguiente o aquella misma tarde, cuando hubieses empezado a olvidar y el enfado, la desilusión y el malestar se hubieran convertido en aburrimiento. Por grande que hubiese sido la ofensa y por mucho que trataras de huir de tu amiga, antes o después os veríais, encontraríais, hablaríais. Aunque sólo le perdonaste que no fuese a buscarte y nunca te diera una explicación, cuando al rememorar estos hechos, mucho tiempo después, comprendiste que en aquel momento acababa de enterarse del encuentro entre su padre y tú.

Tan sólo le parecía recordar que, sin ningún motivo aparente, habías empezado a pasar menos ratos juntos. Quizá al día siguiente, o dos o tres días después, se sintió ofendida, un rato en que estaba aburrida, no sabía qué hacer y te necesitaba a su lado, porque no habías aparecido a la hora acostumbrada. Entonces fue consciente de que no os veíais con la regularidad de antes, de que vuestra relación era distinta, pero sus consideraciones no pasaron de ahí hasta el momento, años después, en que le contaste la terrible entrevista con su padre como si hubiese ocurrido aquella misma mañana. Sin ánimo de disculparse de forma retrospectiva, argumentó que a esas edades es muy difícil tener en cuenta estos sentimientos, cualquier cosa se olvida muy de prisa, se confunde un día, una semana, un mes con otro. Además en la playa os veíais a diario, cada vez eras más amigo de su hermano y también debió de ocurrir algún mínimo acontecimiento, quizá dejó de hacer calor, que alteró vuestra monotonía diaria y os hizo olvidar aún más de prisa que algo fundamental era distinto entre vosotros.

Nunca he logrado saber por qué el padre de ella descendió aquella mañana de su despacho para darte aquel susto. No cabe duda de que si su propósito era separaros, lo consiguió plenamente con aquella breve aparición, pero jamás he comprendido la razón. Su hija y tú, el único hijo de sus vecinos, seguisteis siendo amigos, pero logró romper la intimidad que os unía más allá de la amistad, no sé cómo había llegado a sus oídos y no le parecía bien ni a él, ni quizá a su mujer, que se mantenía, o parecía mantenerse, en un segundo plano, todavía tratando de olvidar a los gemelos. El padre de ella nunca sospechó que sus palabras habían tenido tanta influencia sobre ti que tardarías mucho tiempo en volver a pisar sus propiedades y cuando de nuevo lo hiciste, y lo sé porque te lo he oído comentar en más de una ocasión, siempre te sentiste incómodo, en territorio enemigo, vigilado por unos ojos que nunca dejaban de mirarte desde el ventanal del despacho.

En realidad tú tampoco fuiste muy consciente de seguir tan ciegamente sus indicaciones, pero no sólo cumpliste a rajatabla la última, sino también la primera. Sin apenas darte cuenta, a medida que te distanciabas de tu inseparable amiga, dejabas de sentir cómo te miraba y de oler su particular agua de colonia, cada vez te acercabas más a su hermano. Era un lento proceso mucho más difícil de apreciar desde dentro que desde fuera, pero poco después resultó evidente que si al comienzo de aquel verano, aunque me resulta difícil ordenar aquellos días todos iguales, ella y tú erais inseparables, al final del otoño te habías convertido, por simple necesidad de conservar la relación con ella, en la sombra de su hermano. Aunque le llevabas casi tres años y, a esas edades, es mucha diferencia entre dos chicos.

Al despediros por la noche quedabais citados para ir a la playa por la mañana, correteabais por las calles de los alrededores durante la hora de la siesta y por la tarde jugabais en tu jardín o tu casa, pero si la constante presencia de tu madre enferma os resultaba demasiado atosigante, caminabais por el puerto, el pueblo o cualquier otro sitio. No es que os llevaseis mal, pero la diferencia de edades hacia que él ocupase un marcado segundo plano en tus relaciones con los hermanos. La nueva amistad impuesta por su padre hizo que, como se parecían bastante, tenían un mismo color de ojos, se movían de manera similar, incluso usaban la misma colonia, hablaban de manera parecida y contaban las mismas cosas desde un idéntico punto de vista, el hermano no tardase en convertirse en el sustituto, a todos los niveles, de la hermana.

Por su parte el hermano vio con gran placer cómo pasaba de interpretar un papel secundario a convertirse en protagonista. Aunque al no haber provocado, ni controlar, el cambio, le resultaba incomprensible y le ponía nervioso pensar en ello. Era consciente de que, igual que de pronto había ascendido en la escala social, en cualquier momento podía descender e incluso llegar más bajo de donde estaba. Indagaba los mecanismos del cambio para que no volviesen a pillarle desprevenido, pero siempre le resultaron misteriosos, incomprensibles y ajenos. Tampoco le gustaba que el precio que debía pagar para ser amigo tuyo fuese que su hermana dejara de ser el centro de sus juegos, cada día estuviese más al margen de su vida y resultara más evidente la separación que siempre habían tratado que existiese entre ellos. Se encontraba muy bien contigo, pero echaba de menos a su hermana, lo que a fin de cuentas era un nuevo, y muy fuerte, punto de unión entre vosotros.