Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishing Partners

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

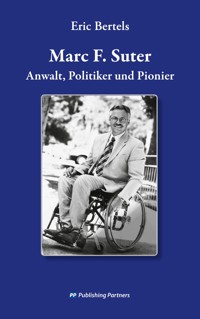

Marc F. Suter hat Geschichte geschrieben. Als Grossratspräsident des Kantons Berns und erster Rollstuhlfahrer, der in das nationale Parlament gewählt wurde, setzte er wichtige Akzente. Suter trug entscheidend zu Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen bei und hinterliess zudem bleibende Spuren im Bereich der Energiepolitik sowie im Erhalt naturnaher Kulturlandschaften. Das Buch zeichnet sein Vermächtnis anhand zahlreicher Interviews nach, die er im Laufe seines Lebens gab, sowie auf Berichte, die über ihn publiziert wurden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Mitte 20 nahm Eric Bertels zufällig an einem Sommerlager für Kinder teil. Zum ersten Mal kam er dort mit Menschen mit Behinderungen in Kontakt. Diese Erfahrung prägte ihn nachhaltig und führte dazu, dass die hindernisfreie Bauweise zu seinem beruflichen Schwerpunkt wurde.

Anfang der 1990er-Jahre beauftragte ihn Pro Infirmis Basel-Stadt, eine kantonale Fachstelle für hindernisfreies Bauen aufzubauen, die er 22 Jahre lang leitete. Parallel dazu setzte er sich für einen behindertengerechten öffentlichen Verkehr, die Integration von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen und die Schaffung geeigneter Arbeitsplätze für Personen mit einer Lernbehinderung in der Hotellerie ein.

Seit 2014 führt Eric Bertels ein eigenes Büro und widmet sich vor allem dem Schreiben von Sachbüchern. Er hat seither verschiedene Werke veröffentlicht, die sich mit der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und mit der schweizerischen Behindertenpolitik befassen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Wie Marc F. Suter die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vorantrieb

Die USA zeigen den Weg

Marc reicht eine parlamentarische Initiative ein

Drittwirkung wird gestrichen – die Volksinitiative kommt

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Die Abstimmung

Marcs Unfall und die Folgen

Dr. med. Guido A. Zäch übernimmt die Leitung

Die erste Zeit nach dem Unfall

Das prägende Jahr in den USA

Die Mandate für die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung und die Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Suters Aufgaben

Die Rischer Pläne

Das neue Zentrum in Nottwil

Marc, der Politiker

Der höchste Berner

Die Wahl in den Nationalrat

Die Abwahl

Der Nachrückende

Solar 91 und die NEBS

Die Lenkungsabgabe

Eine folgenschwere Abstimmung

Der Euroturbo

Die Auseinandersetzungen mit Dr. med. Guido A. Zäch

Das Eigenleben der Gönnervereinigung

Brissago versus Grindelwald

Der Rücktritt, der Rauswurf und die

Strafanzeigen gegen Zäch

Der Prozess und das Urteil

Der Fonds Landschaft Schweiz (FLS) und anderes

Auf zu neuen Ufern

Spuren

Chronologie der wichtigsten Ereignisse

Dank

Vorwort

Wir Deutschschweizer nennen Deutschland manchmal den «grossen Bruder». Das zeigt, dass wir zu unserem nördlichen Nachbarn eine besondere Beziehung haben. Neben der Sprache und der Kultur gibt es viele Gemeinsamkeiten, auch in der Politik. Wie in der Schweiz besteht das politische System Deutschlands aus einer parlamentarischen Demokratie mit einem starken Föderalismus. Die einzelnen Bundesländer (Schweiz: Kantone) haben eine grosse Selbstständigkeit. Ähnlich wie in der Schweiz gibt es auf Bundesebene ein Zweikammersystem (Bundestag und Bundesrat). Der Deutsche Bundestag ist mit dem schweizerischen Nationalrat vergleichbar, und die Mitglieder werden alle vier Jahre durch Direktmandate und Parteien gewählt. Der Bundestag wählt den Bundeskanzler. Dieser setzt wiederum eine Bundesregierung ein, die die Gesetze und Verordnungen des Staates umsetzt (Schweiz: Bundesrat). Der Bundesrat in Deutschland entspricht ungefähr dem Ständerat der Schweiz. Die Mitglieder der kleinen Kammer werden von den Bundesländern gestellt. Ihre Sitze werden nach Bevölkerungsgrösse verteilt. In der Schweiz ist dies anders. Hierzulande wählen die Stimmberechtigten der Kantone jeweils nur eine/n oder zwei Ständerätinnen/Ständeräte.

Es gibt sicher noch viele andere Gemeinsamkeit zwischen der deutschen und der schweizerischen Politik. Eine möchte ich speziell hervorheben, da sie für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen von besonderer Bedeutung war: In den 1990er-Jahren sassen zum ersten Mal sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland Parlamentarier mit einer deutlich sichtbaren Behinderung im höchsten Landesparlament. In Deutschland war dies Wolfgang Schäuble (CDU), der seit 1972 einen Sitz im Deutschen Bundestag innehatte und durch ein Attentat im Jahr 1990 zum Rollstuhlfahrer wurde. Nach dem Attentat setzte er seine politische Karriere fort und blieb bis 2021 Mitglied des Bundestags, die letzten vier Jahre als Bundestagspräsident. Er verstarb 2023.

In der Schweiz war Marc F. Suter (FDP) 1991 in den Nationalrat gewählt worden. Aufgrund eines Autounfalls im Jahr 1973 war er ebenfalls querschnittgelähmt und Rollstuhlfahrer. Seine politische Karriere im nationalen Parlament verlief aber anders als Wolfgang Schäubles. Während Schäuble im Jahr 2021 aus Altersgründen zurücktrat, verpasste Suter im Jahr 2003 seine Wiederwahl. Er rückte zwar im März 2007 nach dem überraschenden Tod von Kurt Wasserfallen nochmals in den Nationalrat nach, konnte diesen Sitz jedoch ein paar Monate später nicht mehr verteidigen. Daraufhin zog er sich vom politischen Parkett zurück und engagierte sich in verschiedenen Organisationen. Ende 2017 erlag er einer schweren Krankheit. Seine Wahl im Jahr 1991 war ein Dammbruch und zeigte deutlich, dass auch Menschen mit Behinderungen in der Lage sind, hohe politische Ämter auszuüben.

Das gleiche Bild bot auch Wolfgang Schäuble. Beide waren Symbolfiguren, die trotz aller Vorurteile bewiesen, dass man auch im Rollstuhl erfolgreich Politik machen kann. Für die Öffentlichkeit waren sie ein klares Zeichen dafür, dass Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft voll akzeptiert sind.

Schäuble und Suter, die sich bei einem Besuch Schäubles in der Schweiz einmal im Bundeshaus Bern trafen und austauschten, hatten aber nicht nur als Symbol figuren viel gemeinsam, sondern auch sonst gab es viele Ähnlichkeiten. So absolvierten beide ein Jurastudium und bestanden anschliessend das Anwaltsexamen. Beide besassen ein starkes Rechtsempfinden und verstanden sich als Vollblutpolitiker. Auch die Vorstellung, dass alles durch eine höhere Gewalt gelenkt werde, teilten sie. Beide waren ebenfalls davon überzeugt, dass man Herausforderungen dann annehmen musste, wenn sie sich einem stellten. Sie sahen sich als Menschen, die die ihnen auferlegten Pflichten so gut wie möglich erfüllten, konnten ab er auch, wenn nötig, ihre verletzliche Seite zeigen.

Eine weitere Gemeinsamkeit bestand darin, dass beide gegen ihre Ziehväter vorgingen, was zu folgenschweren Zerwürfnissen und zum Ende von langjährigen, wichtigen Freundschaften führte. So zerstritt sich Wolfgang Schäuble Ende 1999/Anfang 2000 mit Helmut Kohl wegen einer Spendenaffäre. Die Auseinandersetzung war so gravierend, dass Schäuble danach nie wieder ein Wort mit Helmut Kohl wechselte. Schäuble musste dabei seine Ambitionen, nach Helmut Kohl Kanzler zu werden, vergessen.

Fast zur gleichen Zeit reichte Marc F. Suter nach einem Gespräch mit Bundesrätin Ruth Dreifuss Klage gegen Dr. med. Guido A. Zäch ein. Auch hier war der Umgang mit Spenden die Ursache, und auch hier kam es zu grossen Zerwürfnissen. Zäch bestritt jegliche Schuld und nutzte seine Medienmacht gegen Suter, was schliesslich zu Marcs Abwahl aus dem Bundesparlament führte.

Trotz ihrer ähnlichen Karriereverläufe unterschieden sich Schäuble und Suter in einem wesentlichen Punkt: ihrem Engagement für Menschen mit Behinderungen. Für Marc F. Suter war dies immer ein wichtiger Teil seiner Persönlichkeit und seiner Tätigkeit, für Wolfgang Schäuble hingegen nicht. Im Gegenteil: Schäuble klammerte die Behindertenpolitik bewusst aus seiner Arbeit aus. Er wollte nicht für etwas eintreten, das ihn persönlich betraf, und dafür um Unterstützung werben.

Über Wolfgang Schäuble gibt es heute verschiedene Bücher, die sein Wirken objektiv beschreiben, über Marc F. Suter hingegen nicht. Durch die Auseinandersetzung zwischen Dr. med. Guido A. Zäch und Marc F. Suter entstand der Eindruck, dass Suter überwiegend im Kreis der Paraplegiker aktiv war. Doch Marc war viel mehr als das. Er war zuerst einmal ein Anwalt mit einer renommierten Kanzlei und ausserdem ein Vollblutpolitiker, der sich für zahlreiche fortschrittliche Themen in der Finanz-, Aussen- und Energiepolitik engagierte und sich für den Erhalt naturnaher Kulturlandschaften und der Biodiversität einsetzte. Er hinterliess viele Spuren, die bedeutende Auswirkungen hatten. Zu seinen grössten Errungenschaften gehörte, dass er die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen entscheidend voranbrachte. Er gilt als eigentlicher Vater der Gleichstellung. Dieses Buch beleuchtet die verschiedenen Facetten seines bewegten Lebens und vielfältigen Wirkens.

Wie Marc F. Suter die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vorantrieb

Marc F. Suter wurde im Oktober 1991 zum Nationalrat des Kantons Bern gewählt. Seinen Wahlerfolg verdankte er einerseits seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Debakel der Berner Kantonalbank ein Jahr zuvor. Marcs Vorstoss im Grossen Rat des Kantons Bern brachte die Affäre um die teils ungedeckten Kredite an Financier Werner K. Rey und seine Omni-Holding ins Rollen. Hätte Suter damals nicht reagiert, wäre die Angelegenheit möglicherweise nie aufgedeckt worden. Andererseits erhielt er durch das Amt des Berner Grossratspräsidenten, das er Anfang 1991 übernommen hatte, viel mediale Aufmerksamkeit, was seine Bekanntheit weit über Biel hinaus erheblich steigerte. Es gelang ihm, viele Stimmen auch ausserhalb seiner Stammregion zu gewinnen. Die FDP musste zwar einen Sitz abgeben, aber Marc erzielte das drittbeste Resultat und konnte dadurch neben den Alteingesessenen Geneviève Aubry, Jean-Pierre Bonny und François Loeb in den Nationalrat einziehen. Ihm war klar, dass er bei den Wahlen 1995 nicht mehr von diesen besonderen Rahmenbedingungen profitieren konnte, nun aber zumindest vier Jahre Zeit hatte, um auf nationaler Ebene politisch etwas zu bewirken.3

Suter war mit den verschiedenen Aspekten rund um die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vertraut. Auf Wunsch des Aktionskomitees für das Jahr des Behinderten-Schweiz (AKBS 81) beteiligte er sich bereits 1981 an einer juristischen Kommission für das UNO-Jahr der Behinderten. Zusammen mit Thomas Bickel, Paolo Pelli und Viktor Schulthess prüfte er verschiedene rechtliche Grundlagen. Neben einer Revision der Invalidenund Krankenversicherung sowie des Vormundschaftsrechts forderten sie eine Anpassung der kantonalen Bauund der Schulgesetze. Die vier Juristen vertraten die Meinung, dass die Integration von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bereichen durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen verankert werden müsse. Das Motto des UNO-Jahres der Behinderten lautete «Full Participation and Equality», also volle Integration und gleiche Rechte.1

Um diese Bestrebungen voranzutreiben, hoffte das AKBS 81, dass nach dem Jahr eine Eidgenössische Kommission für Behindertenfragen (analog der Eidgenössischen Jugendkommission oder Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen) geschaffen werde. Der Kommission sollten vorwiegend Menschen mit Behinderungen angehören. Ein entsprechendes Gesuch wurde eingereicht. Doch Anfang 1985 liess der Bundesrat verlauten, dass er die Schaffung einer solchen eidgenössischen Kommission als unzweckmässig erachte. Bundesrat Alphons Egli gab als Begründung an, dass eine solche Kommission zu wenig effizient wäre. Zudem würden Behörden und Bevölkerung den Anliegen von Menschen mit Behinderungen bereits genügend Beachtung schenken. Dies zeigte, dass auf nationaler Ebene momentan keine Fortschritte zu erzielen waren.1

Der Behindertenverband ASKIO (heute agile) wollte dies jedoch nicht hinnehmen. Er begann, Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen die politischen Möglichkeiten näherzubringen. Der Verband veranstaltete Seminare für Betroffene, in denen aufgezeigt wurde, wie Einzelpersonen oder Organisationen sich politisch einbringen konnten. Bereits Anfang der 1990er-Jahre zeigten sich erste Erfolge. Am 17. Mai 1990 luden die SBB rund 1200 Ehrengäste zur festlichen Einweihung der neuen S-Bahn in der Region Zürich ein. Über hundert Menschen mit Behinderungen, davon ein grosser Teil im Rollstuhl, nahmen ebenfalls daran teil – allerdings ungebeten. Sie protestierten dagegen, dass erneut Züge in Betrieb genommen wurden, deren Nutzung einem grossen Teil der Menschen mit Behinderungen verwehrt blieb. Die neuen Doppelstockwagen waren weder für Rollstuhlfahrende zugänglich noch gab es Erleichterungen für Sehbehinderte. Um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen, bildeten die behinderten Teilnehmer ein Spalier für alle ankommenden Ehrengäste. Für die meisten Festbesucher war dies ein ungewohnter und unangenehmer Empfang.1

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) berichtete am nächsten Tag ausführlich über die Einweihung und die Demonstration der Menschen mit Behinderungen. Die Wirtschaftszeitung kam zum Schluss, dass diese Peinlichkeit hätte vermieden werden können, wenn den Menschen mit Behinderungen rechtzeitig und deutlich genug erklärt worden wäre, dass die S-Bahn nicht für sie bestimmt sei.1

Das brachte das Fass zum Überlaufen. Überall begannen nun Menschen mit Behinderungen durch politische Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. So organisierte die ASKIO anlässlich des 10. Jahrestages des UNO-Jahrs der Behinderten am 31. August 1991 eine Kundgebung in Bern. Unter dem Motto «Und sie bewegen sich doch!» demonstrierten mehrere Hundert Menschen für eine behindertengerechte Gesellschaft. In einer auf dem Bundesplatz verabschiedeten Resolution forderten die Teilnehmenden ein existenzsicherndes Mindesteinkommen und die Aufhebung jeglicher sozialen Diskriminierung.1

1993 führten Rollstuhlfahrende aus Zürich, Bern und Basel eine Demonstration mit dem Titel «Au miir wänn Bus und Trämli fahre» in Basel durch. (© Eric Bertels)

Auch an anderen Orten zeigten Menschen mit Behinderungen Präsenz. Unter anderem lancierten Pro Infirmis, der Schweizerische Invalidenverband und die SP im Kanton Basel-Stadt 1992 eine Initiative für eine Bau gesetzrevision. Der Grund: Die Basler Regierung war trotz mehrerer politischer Vorstösse nicht bereit, verbindliche Bestimmungen im kantonalen Baugesetz zu verankern.1

Zudem forderten die Initianten endlich konkrete Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr. Da auch hier der Widerstand gross war, führten zahlreiche Rollstuhlfahrer aus Basel, Zürich und Bern zusammen mit den örtlichen Behindertenorganisationen eine eindrucksvolle Rollstuhldemo mit dem Titel «Au miir wänn Bus und Trämli fahre» durch.1

Kurz danach wurde in den beiden Basler Kantonen eine entsprechende Volksinitiative eingereicht.1

Diese aufgeheizte Stimmung bekam auch Marc F. Suter mit, der inzwischen als erster Rollstuhlfahrer in den Nationalrat gewählt worden war. Im März 1994 reichte er eine Anfrage an den Bundesrat zum rechtlichen Gehör von Menschen mit Behinderungen beim DoppelstockReisewagen IC 2000 ein. Er wollte wissen, ob der Bundesrat bereit sei, als Aufsichtsbehörde bei den SBB zu intervenieren und sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Doppelstock-Reisewagens erhielten. Er wollte damit verhindern, dass sich die gleichen Fehler wie bei der S-Bahn in Zürich wiederholten.2

Adolf Ogi antwortete ihm im Namen des Bundesrats, dass Vertreter von Behindertenorganisationen involviert seien und sie Gelegenheit erhielten, zu den Vorstellungen der SBB Stellung zu nehmen. Der Bundesrat schloss daraus, dass die SBB gewillt sei, den Anliegen von Menschen mit Behinderungen die gebührende Beachtung zu schenken. Für Suter war jedoch klar, dass damit nicht sichergestellt war, dass das neue Rollmaterial tatsächlich für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein werde.2

Die USA zeigen den Weg

Die Behindertenbewegung in den USA hatte in der Zwischenzeit aussergewöhnliche Fortschritte in der Behindertengleichstellung erzielt. Im August 1990 brachte sie den Präsidenten George Bush dazu, ein Gesetz zu unterzeichnen, das jegliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen untersagte. Dieses Gesetz wurde als ADA (Americans with Disabilities Act) bezeichnet. Der ADA war ein sehr weitreichendes Bürgerrechtsgesetz, das Diskriminierung aufgrund von Behinderungen in allen Bereichen verbot. Schon zuvor konnten sich die amerikanischen Aktivisten der Behindertenselbsthilfe auf ein Bundesgesetz berufen, das vorschrieb, dass alle aus Bundesmitteln unterstützten Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich gemacht werden mussten. Mit der neuen Gesetzesfassung wurde dieser Grundsatz nun auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ausgeweitet. Das Gesetz untersagte Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen bei der Einstellung und Beschäftigung, bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen wie Geschäften, Hotels, Theatern, Ämtern usw., im öffentlichen Personenverkehr, bei Dienst leistungen, und Telekommunikationseinrichtungen. Auch der Wohnungsbau war betroffen, da das Gesetz Regelungen für die Aktivitäten der Bundesstaaten und Kommunen vorsah. Private Bauherren wurden beispielsweise verpflichtet, in Mehrfamilienhäusern mindestens das Erdgeschoss behindertengerecht auszubauen.1

Die Hoffnung war gross, dass die Betroffenen nicht lange auf wichtige Verbesserungen warten mussten. Der Grund: Die Einklagbarkeit der Forderungen des ADA basierte auf den Klagerechten anderer Bürgerrechtsgesetze. Das bedeutete, dass Klagen gegen die Verletzung des ADA sowohl von Privatpersonen als auch von staatlicher Seite eingereicht werden konnten. In schweren Fällen wurden Geldstrafen von bis zu 50‘000 Dollar, im Wiederholungsfall bis zu 100‘000 Dollar verhängt. Als Folge davon wurden zahlreiche staatliche Kommissionen eingerichtet, die als Beschwerdestellen fungierten und einzelne Fälle von Diskriminierungen prüften. Um solche Klagen möglichst zu vermeiden, setzte die amerikanische Regierung jedoch vor allem auf Schulung und Information. Nach der Verabschiedung des ADA wurden in allen Teilen der USA zahlreiche Seminare durchgeführt, die sich an Arbeitgeber, Architekten, Verwaltungsangestellte usw. richteten.1

«Solche Gesetze fallen nicht einfach vom Himmel, sondern sie müssen oft in jahrelangem Ringen erkämpft werden. Damit dies gelingt, muss ein neues Denken über Behinderung in die Gesellschaft eingepflanzt werden.»

Ottmar Miles-Paul

Die Behindertenbewegung in Europa war auf diese amerikanischen Neuerungen aufmerksam geworden. Sie setzte sich intensiv damit auseinander und kam zum Schluss, dass auch hier ein solches Modell von grossem Nutzen sei. Doch wie der deutsche Aktivist Ottmar Miles-Paul von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben betonte: «Solche Gesetze fallen nicht einfach vom Himmel, sondern sie müssen oft in jahrelangem Ringen erkämpft werden. Damit dies gelingt, muss ein neues Denken über Behinderung in die Gesellschaft eingepflanzt werden. Zudem braucht es eine verbands- und behinderungsübergreifende Zusammenarbeit und eine Bewegung, die den langen Marsch durch die Institutionen ebenso wenig scheut, wie die unkonventionelle Politik auf der Strasse.»1

In der Schweiz hatte der Behindertenverband ASKIO in dieser Angelegenheit die Führung übernommen. Im Frühling 1993 lancierte er bei seiner Delegiertenversammlung eine ausführliche Debatte über das «Für und Wider» eines Gleichstellungsgesetzes. Die anschliessende Diskussion machte deutlich, dass in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden hatte. Noch vor zwei bis drei Jahren war die Forderung nach einem gleichberechtigten Leben sehr allgemein formuliert worden. Nun wurde dieses Postulat immer konkreter. Im Raum stand die Forderung nach einer – wie auch immer ausgestalteten – gesetzlichen Absicherung der Gleich berechtigung. Unter Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen reifte langsam die Erkenntnis, dass sie nicht nur Bittsteller waren, sondern auch legitime Ansprüche geltend machen konnten. Der ASKIO wurde deshalb der Auftrag erteilt, in Zusammenarbeit mit anderen Behindertenorganisationen, namentlich dem Schweizerischen Invalidenverband und der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung