2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie gelingt es der jungen Mary Shelley Anfang des 19. Jahrhunderts »Frankenstein« zu schreiben? - »Dieses Buch möchte man am liebsten vorlesen, wenn der Regen gegen Fenster peitscht und Schatten aus den Ecken kriechen.« Freundin

Schweiz, 1816. Ein Vulkanausbruch in Indonesien hüllt ganz Europa in Asche und Wolken. Die achtzehnjährige Mary und ihr Geliebter Percy Bysshe Shelley besuchen Lord Byron am Genfer See. Sie verbringen verregnete, weinselige Abende vor dem Kamin. An einem der Abende fordert Byron sie auf, eine Geistergeschichte zu schreiben. Mary erinnert sich sofort an einen früheren Sommer ...

Schottland, 1812. Als Gast der Familie Baxter kommt Mary nach Dundee und freundet sich mit der jungen Isabella Baxter an. Schon bald streifen die beiden Mädchen stundenlang durch Felder und Wälder. Bis sie dem charismatischen, aber etwas unheimlichen Mr. Booth begegnen, der vielleicht nicht so wohlwollend ist, wie er vorgibt...

Lebendig erweckt Anne Eekhout einen entscheidenden Moment in Mary Shelleys Jugend zum Leben – den Ursprung für eines der originellsten und zeitlosesten Werke der Literatur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

Im Jahre 1816 hat Mary Shelley, gerade einmal achtzehn Jahre alt, die Geschichte von Frankensteins Monster erschaffen, eine der außergewöhnlichsten, einflussreichsten und faszinierendsten Horrorgeschichten der Weltliteratur.

Es ist der Sommer, den Mary mit ihrem Geliebten Percy Shelley, ihrem neugeborenen Sohn William und ihrer Stiefschwester Claire bei Lord Byron und John Polidori am Genfer See verbringt. Draußen toben Gewitter, nachts sitzen die Freunde am Feuer, trinken mit Laudanum versetzten Wein und lesen sich Gespenstergeschichten vor. Als Lord Byron eines Abends vorschlägt, jeder solle selbst eine Gruselgeschichte schreiben, erinnert sich Mary an einen Sommer in Schottland vor vier Jahren, als sie und ihre Freundin Isabella den mysteriösen Mr Booth kennenlernten, einen wesentlich älteren Mann voller Charme und düsterer Geheimnisse …

In diesem atmosphärischen und originellen Roman erweckt die niederländische Autorin Anne Eekhout die junge Mutter, Feministin und Schriftstellerin Mary Shelley überzeugend zum Leben – eine grandiose Verbindung literarischer Vorstellungskraft und wahrer historischer Begebenheiten.

Zur Autorin

Anne Eekhout, geboren 1981, hat in Amsterdam Jura studiert und war Buchhändlerin. 2014 veröffentlichte sie ihren ersten Roman »Euer Leben ohne mich«, der für den niederländischen Debütpreis, die Bronzene Eule, und für den AKO-Literaturpreis nominiert wurde. Auch zwei weitere Veröffentlichungen wurden ausgezeichnet.

Zur Übersetzerin

Hanni Ehlers, geboren 1954 in Ostholstein, studierte Niederländisch, Englisch und Spanisch am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg und ist die Übersetzerin von u. a. Anna Enquist, Joke van Leeuwen, Eva Meijer, Connie Palmen und Leon de Winter.

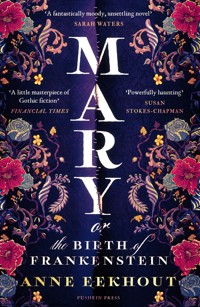

Anne Eekhout

MARY

Roman

Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Mary bei De Bezige Bij, Amsterdam. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2021 Anne Eekhout

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Semper Smile nach einem Entwurf und unter Verwendung einer Illustration von Andrew Davis/Pushkin Press

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-29676-6V003

www.btb-verlag.de

Für Bertram Koeleman, einen großen Geschichtenerzähler, meine große Liebe.

Telling the best possible story matters more than the truth. – Mary Shelley

Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

Märchen

Für meine Mutter und mein Töchterchen

Sie lauschen beide ihrer alten Mär,wundersame Dinge wehen heran,sichtbar in ihren geweiteten Augen,wie Blumen, in einer Schale treibend.

Eine sachte Spannung ist in ihrem Wesen,sie sind verloren und eins ins andere versunken,– das weiße und das blonde Haar –glaub es nur, glaub es nur,was sie erzählt, ist alles wahrund nie wirst du Schöneres lesen.

M. Vasalis

– Protagonisten –

GENF

Mary Shelley – geborene Wollstonecraft Godwin (1797)

Tochter der Philosophin und Schriftstellerin Mary Wollstonecraft und des Philosophen und Schriftstellers William Godwin. Geliebte von Percy Shelley. Mutter von William.

Percy Shelley (1792)

Marys Geliebter. Dichter. Wenngleich zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell verheiratet, stellen sie sich als Eheleute vor.

William Shelley (1816)

Willmouse. Marys und Percys Baby.

Claire Clairmont (1798)

Marys Stiefschwester. Tochter von Mary Jane, der zweiten Frau von Marys Vater.

Lord Byron / Albe (1788)

Berühmt-berüchtigter Schriftsteller und Dichter. Bekannter und gelegentlicher Bettpartner von Claire.

John Polidori (1795)

Arzt und Schriftsteller. Freund von Albe.

SCHOTTLAND

Isabella Baxter (1795)

Tochter von William Baxter. Schwester von Margaret, Robert und Johnny.

David Booth (1776)

Ehemann von Margaret. Leitet eine Bierbrauerei.

Margaret Booth (1789)

Ehefrau von David. Schwester von Isabella.

Johnny Baxter (1805)

Jüngerer Bruder von Isabella.

Robert Baxter (1796)

Älterer Bruder von Isabella.

William Baxter (1766/1771)

Vater von Isabella, Margaret, Robert und Johnny.

Mai 1816 Cologny, Genf

– Hexenstunde –

Dies ist die Stunde. Jede Nacht stirbt sie, ihre Tochter. Sie entdeckt es erst am Morgen, wenngleich sie sie nachts hat daliegen sehen, so ruhig, den Kopf voll Schlaf. Doch sie weiß, dass es in dieser Stunde geschehen sein muss, der Hexenstunde, denn sie wird stets wach. Meistens nur für kurz; sie schlingt das herabgeglittene Betttuch um sich, drückt die Nase in Percys warmen Rücken; er seufzt im Schlaf, sie schläft ein. Aber manchmal, manchmal zieht es sie aus dem Bett. Sie weiß nicht genau, was es ist. Sie will nicht, und sie ist müde, sie will weiterschlafen, weiter in dieser Nacht, über diese Stunde hinaus, doch sie weiß es schon, sie muss es fühlen. Jede Minute dieser Stunde muss auf ihrer Haut brennen. Denn dies ist, was sie in die Welt setzte. Und dies ist, was so rasch verschwand.

Die Veranda hält sie trocken, ihr Mantel hält sie warm, doch nicht weit entfernt von hier ist die Welt dabei, sich selbst zu zerstören. Sie sind jetzt seit zwei Wochen in Genf, und schon seit sie hier sind, führen Sturm und Gewitter nahezu jeden Tag ein ungestümes Ritual aus. Mary liebt es, wenn das Wetterleuchten anhält, sich streckt wie eine Katze und so einige Sekunden lang den Himmel erleuchtet, ihn hellviolett färbt, als wäre er eine Leinwand, ein Zeltdach über der Erde, machte die Dinge darunter unwirklich, zu einer Geschichte und verliehe ihnen zugleich mehr Bedeutung; ihre nackten Füße auf der Veranda, das Unkraut zwischen dem Gras, die Weide am Wasser, der Jura, auf der anderen Seite des Sees aufragend, das Boot, in einer Schüssel aus Licht schaukelnd.

Auf der anderen Seite, hügelan, brennt ein schwaches Licht bei Albe und John. Das beruhigt. Dass sie jede Nacht um drei Uhr wach wird, aber wenigstens Albe auch dann noch nicht schläft. Er hält die Wacht. Ohne Zweifel mit dem Blick auf das Papier, wo seine Feder chaotisch tanzt, in die Welt schreibt, was in ihm bereits lebt.

Sie dreht sich und kippelt auf den Zehen. Im Dunkeln konnte sie ihre Stiefeletten nicht finden. Der kleine William wird leicht wach – wenngleich der Donner ihm nichts macht –, und ihre Stiefschwester Claire schläft endlich. Noch dazu in ihrem eigenen Bett. Sie gleicht gar einem kleinen Kind, und Percy nimmt sie an der Hand wie ein Vater. Nein, nicht wie ein Vater. Gewiss nicht wie ein Vater.

Ein Blitz knallt durch die Luft und summt nach; auf der Wasseroberfläche, zwischen den Baumwipfeln, auf ihrer Haut. Sturm ist hier anders als in England. Wacher. Lebendiger. Wirklicher. Als könnte sie das Licht anfassen, festhalten, als hielte es sie fest. Das Tosen, das tiefe Grollen hat etwas Körperliches, als könnte es sich gleich zu den Lebenden gesellen. Zugang erlangen zu ihrer Brust, ihrem Herzen, ihrem Blut. Nie scheint ein Ende zu kommen der aufeinanderfolgenden Tage, in denen es Nacht zu sein scheint, die Sonne sich selten blicken lässt, der Garten Sumpf ist, die Natur verstummt, und manchmal sagen sie es auch zueinander: Vielleicht ist dies das Ende der Welt. Das Jüngste Gericht. Doch dann lachen sie. Denn jeder von ihnen weiß: Gott besteht nur in Träumen und Kinderreimen. Mary reibt sich die Hände. Kälte beißt in ihre Zehen. Und manchmal, denkt sie, wenn man sehr, sehr bang ist.

Doch zurück im Bett kann sie wieder nicht schlafen. Die Kälte hat sich in ihrem Leib eingenistet, und nichts – keine Decke, kein Gedanke an ein Kaminfeuer, kein warmer Rücken von Percy – kann ihr wieder warm machen.

Es kommt durch Claire. Sie ist kaum jünger als sie, und manchmal denkt Mary, dass es Claire guttun würde, wenn Mary sie mehr als ihre leibliche Schwester sehen würde. Doch es wird jeden Tag schwieriger, Claire zu akzeptieren, geschweige denn, ihr zu helfen, sie zu trösten, zu erheitern. Die Männer scheinen es weniger ärgerlich zu finden. Albe stuft es sogar unter Frauenbetragen ein, was immer das bedeuten soll. Sie steht doch auch nicht mitten in einem Gespräch auf, um sich schluchzend auf das Sofa zu werfen, während sie sagt, es sei nichts, nein, wirklich nichts? Kein Frauenbetragen. Claire-Betragen. Es schmeichelt Percy, das weiß sie wohl. Es schmeichelt ihm, wenn Claire ihm um den Hals fällt, ihn bittet, Poesie vorzulesen, bis sie einschläft, wenn sie mit weit zurückgeworfenem Kopf über seine Scherze lacht, die blasse Haut vom Kinn bis weit, weit hinunter, ihre Brüste, die nach Blicken haschen, nach Berührung, nach Aufmerksamkeit. Claire kann nicht ohne Aufmerksamkeit existieren. Sie würde wahrscheinlich sterben, wenn sie drei Tage lang ignoriert werden würde. Das hat sie von ihrer Mutter, von Mary Jane, diese Sucht nach Aufmerksamkeit. Mary denkt, dass ihr Vater keine Ahnung hatte, wie hysterisch, wie eitel, wie herrisch Mary Jane war, bis er sie heiratete und sie und ihre Tochter Claire bei ihnen einzogen. Schon seit Mary wusste, rational wusste, dass sie keine Mutter hatte, war das der Inbegriff von Kummer. Der gesamte Kummer sank in genau diese Form, wurde in diesem Spiegel betrachtet. Doch von dem Moment an, da ihr Vater wieder heiratete, war das die Schale, in der gewogen wurde: diese Mutter oder keine Mutter? Und immer liefen ihre Gedanken auf dasselbe hinaus: keine Mutter. Oder zumindest mit den Geschichten über ihre eigene tote Mutter zu leben, mit dem Bild über dem Schreibtisch ihres Vaters, von der Frau, die so vielen Menschen wichtig war: so klug und mutig, so eigensinnig in ihrem Leben und ihren Überzeugungen. Sie war nicht mehr da, Mary hatte sie nie gekannt, aber sie war überall. Und vor allem: Sie war vollkommen. Sie würde Mary nie böse sein. Sie würde deren Entscheidungen nie missbilligen. Mary würde sich nie vor ihrer Mutter schämen. Und sie würde nie Angst haben müssen, ihre Liebe zu verlieren. Ihre Mutter würde sie immer lieben, wie sie es auf ihrem Sterbebett getan hatte: Mary als ihr kleines Püppchen in den Armen, die reine, umfassende, unbefangene Liebe würde nie die Gelegenheit bekommen, nachzulassen oder mit Alltäglichkeit beschmutzt zu werden. Und so war ihre Mutter in Marys Kopf. Eigentlich die perfekte Mutter. Trotz oder dank des Umstands, dass sie nicht mehr da war.

Ein Donnerschlag, Percy dreht sich mit einem Ächzen um. Sein Knie bohrt sich in Marys Seite. Im Mondlicht, das zwischen dem Spalt der Fensterläden hereinscheint, kann sie sein Gesicht gewahren. Ihr herzergreifend schöner Elf. Sie kennt keinen Mann, der mit solch feinen Zügen und einer durchsichtigen Haut wie ein Satinschmetterling, fast wie ein Mädchen, eine solche Anziehungskraft auf sie hat. Und sie ist seine große Liebe. Das weiß sie durchaus, doch einfach ist das alles nicht. Dass seine Lebensphilosophie nicht ganz die ihre ist, vielleicht schon in der Theorie, aber denn doch nicht in der Praxis, stellt ihre Liebe ein ums andere Mal auf die Probe. Vielleicht ist es noch zu ertragen, dass er von Zeit zu Zeit eine andere Frau liebt. Vielleicht. Aber dass es ihm nichts ausmacht, er sie sogar ermuntert, das Bett mit einem anderen Mann zu teilen, peinigt ihre Seele. Zugleich sieht sie, wie er schaut, wenn sie mit Albe über dessen Gedichte spricht oder über ihren Vater. Das sind die Momente, da die Eifersucht bei ihm zuschlägt, denkt sie, in seinen Augen kalte Angst. Die Eifersucht, die er dann verspürt, hat nichts mit ihr zu tun. Percy fürchtet nicht, dass sie Albe ihm vorziehen würde. Er fürchtet, dass Albe sie ihm vorzieht. Dass der große wilde Poet Lord Byron sie interessanter findet als Percy Shelley, der noch so viel lernen muss. Hat er auch genügend Talent? Aussagekraft? Percy setzt seine Hoffnung in Albe. Ob er ihm das Licht zeigen kann? Ob Albe ihm Rat geben, sein Mentor, vielleicht sogar sein Freund werden kann? Gelegentlich, wenn Percy so unsicher ist – oh, er sagt es nicht, aber sie sieht es ihm an; die schwache Hoffnung in seinen Augen, die kindliche Ungeduld in seinen Bewegungen –, dann fürchtet sie einen Moment lang, dass sie ihn nicht liebt.

Sie küsst ihn sanft auf die Wange. Er ächzt wieder. Er dreht sich um. Das Knie in ihrer Seite verschwindet. Und der Schlummer kündigt sich, endlich, an. Sie spürt, wie sich die Arme des Schlafs gleich Flügeln ausbreiten, sie fest einwickeln, beschützend, nicht unangenehm, und ihr Bewusstsein mitnehmen.

*

Nach der Reise, die ihm nicht sehr zu gefallen schien, nun ja, Kinder sind nicht zum Reisen geschaffen, scheint sich William im Maison Chapuis zu Hause zu fühlen. Die Zimmer sind groß und hell, mit hohen Fenstern, die Ausblick auf den weitläufigen Garten, den See, den Jura dahinter bieten. Und auf den Regen natürlich. Auf den steingrauen Himmel. Er ist noch zu klein, um herumzukrabbeln. Sonst hätte sie ihm ohne Zweifel den ganzen Tag durch alle Zimmer hinterher sein müssen, ihn vom Kamin fernhaltend, von Bücherregalen, Tischecken. Aber er hat gerade erst gelernt, sich umzudrehen, vom Rücken auf den Bauch, und mehr wird es vorläufig nicht. Ihr Willmouse ist fünf Monate alt, und sie genießt jeden seiner Tage. Gleichwohl kann sie den Gedanken an sie, ihre Erste, nicht loslassen. Wenn sie gelebt hätte, wäre sie hier umhergetapst. Kurze, mollige Beinchen, nackte Füßchen tapp-tapp vom Kaminvorleger auf die glänzenden Holzdielen, über die Schwelle tapp-tapp, im Gang hoppelnd, zur Treppe, nein, das darfst du nicht, komm mal her, zurück an die Hand, gut so. Schau, da ist dein Brüderchen, streichle ihn mal.

»Alles in Ordnung?« Claire lässt sich neben Mary auf das Sofa plumpsen. William, der die Augen gerade zugemacht hatte, öffnet sie wieder. Claire kitzelt ihn unter dem Kinn. »Du starrst so vor dich hin.«

Mary nickt. Claire begreift nicht, selbst nach all diesen Jahren, dass Mary manchmal aus der Welt ist. Aber Claire ist nicht genau wie sie, nicht im Blut, nicht im Temperament und nicht in der Empathie. Nur, hin und wieder, in einem gemeinsamen Moment, in einem Anfall unbändigen Gelächters, wenn Claires Mutter und Marys Vater angespannt das Haus für Gäste herrichten. So können nur Erwachsene sein, denken sie, sehen sich in die Augen, so werden wir nie. Doch das ist lange her. Sie hat sie schon Ewigkeiten nicht gesehen, ihren Vater und Mary Jane. Es ist so schwierig jetzt, seit sie mit Percy zusammen ist, seit ihrer Kleinen.

»Ich bin ein bisschen müde«, sagt Mary. »Wie war es bei Albe?«

»Oh, gut«, sagt Claire. Sie windet eine Haarlocke um ihren Finger. »Er hat uns zum Essen eingeladen. Cracker und Bohnen, was denn sonst.«

Albes Essgewohnheiten sagen Claire nicht zu. Die von Mary und Percy übrigens auch nicht. Ihr fehlt das Fleisch.

»Du kannst auch einfach nicht hingehen«, sagt Mary. Es tut ihr sogleich leid.

»Natürlich gehe ich hin.« Claire macht große Augen. »Albe wollte, dass ich komme. Das sagte er.«

Mary erhebt sich, William ist wieder eingedöst. Sein hübsches blasses Schnütchen. Nicht zu blass werden, Willmouse, flüstert sie im Stillen. Ohne noch etwas zu sagen, verlässt sie das Zimmer, um William in seine Wiege zu legen. Schlaf schön. Bald wirst du wieder wach.

*

»Mary.« Albe umarmt sie. Er riecht nach Kamille und etwas Süßem, sein Stoppelbart an ihrer Wange. »Schön, dass du gekommen bist. Ich möchte dir sehr gern etwas zu lesen geben.«

Mary sieht Percys Unvermögen, sich ihnen anzuschließen, und seine Verärgerung über dieses Unvermögen in seinem kurzen Lächeln. Er folgt Claire in den Salon. Albe nimmt einen Kerzenleuchter vom Büfett und führt Mary an der Hand durch die Halle zu einer dunklen Kammer auf der Rückseite des Hauses. Villa Diodati ist ein ganzes Stück größer als ihr Haus, aber Chapuis liegt schöner, denkt sie. Albes Haus ist dunkler, umgeben von dicht belaubten Bäumen wie ewigen strengen Wächtern. Drinnen benötigt man selbst tagsüber Kerzen oder eine Lampe. Die Tür- und Fensterrahmen, die Vertäfelung, die zahllosen Bücherschränke sind aus Mahagoni, die Teppiche zimmerbreit, in Rot oder Blau, mit fast ebenso dunklen Mustern. Auch in Albes Studierzimmer ist Braun der Grundton. Das Abendlicht fällt zwischen den Efeuranken hindurch, die über die Fenster kriechen. Albe stellt den Kerzenleuchter auf seinen Schreibtisch und schiebt lose Papiere zusammen.

»Komm.« Er winkt Mary, hinter dem Schreibtisch stehend. »Ich arbeite an einem neuen Teil von Childe Harold. Ich glaube, dass es gut wird. Ich möchte, dass du es liest und sagst, was du davon hältst.«

Es ist etwas an der Art, wie Albe sie darum bittet, was ihr zu verstehen gibt, sie braucht sich nicht geehrt zu fühlen, denn er betrachtet sie als seinesgleichen. Zumindest als Kritikerin.

»Gern«, sagt sie also. »Ich lese es gern.«

Albe rollt die Papiere auf. »Es sind Abschriften. Mach ruhig Anmerkungen.« Er gibt sie ihr. »Shelley darf sie auch lesen. Wenn er mag.«

Percy wird sagen – zu ihr –, dass er sie nicht lesen will. Er wird sie aber doch lesen.

»Mary.« Das Kerzenlicht fällt in das helle Braun seiner Augen, macht sie tiefer. »Ich würde auch gern einmal mehr von dir lesen. Etwas, was in deinem Kopf entstanden ist, nicht außerhalb davon. Eine richtige Erzählung, ein Gedicht.«

»Vielleicht bin ich eine Schriftstellerin wie meine Eltern«, sagt sie. »Allerdings kann ich nur über wahre Dinge schreiben.«

»Ich bin mir recht gewiss, dass das nicht so ist.« Albe lächelt. »Ist der Unterschied zwischen wahr und nicht wahr denn so groß?«

*

Percy sitzt neben ihr am Tisch. John, Albes Freund und Leibarzt, auf der anderen Seite. Claire – natürlich – neben Percy und neben Albe, der sie die meiste Zeit ignoriert. Manchmal, wenn er ordentlich Wein getrunken hat, etwas geraucht hat oder einfach guter Laune ist, redet Albe wirklich mit Claire. Manchmal küsst er sie, dann verschwinden sie eine Weile aus dem Blickfeld. In solchen Momenten versucht Mary, nicht auf Percy zu achten, denn obgleich er nichts anderes tut als sonst, sieht sie in allen seinen Bewegungen die Unruhe einer komplizierten Art von Verlust. Sie weiß nicht genau, was er zu verlieren fürchtet. Vielleicht ähnelt es dem, was sie befürchtet.

Seit Percy sie mit Albe und der Rolle Papiere in der Hand in den Salon kommen sah, hat er sich bemüht, sie nicht anzusehen und sich mit Claire zu befassen. Das ist vertrackt, denn wenn man Claire seine Aufmerksamkeit schenkt, lässt sie nicht mehr los, und man wird leicht in Klatsch über Bekannte in London verstrickt und in ihre inbrünstige Angst vor allerlei Dingen, die sie schon als Kind mit Panik erfüllten und über die sie nie hinweggekommen ist: der Teufel, Hexen, Muster im Feuer, Muster in den Wolken, das Raunen des Windes. Hin und wieder denkt sie, dass Claire das genießt. Dass der Trost die Belohnung ist. Die Angst das alles wert.

»Adeline hat auf dem Markt Spargel gefunden«, sagt Albe furchtbar munter.

Die Spargel sind gut gewürzt, aber faserig. Sie müssen ein bisschen lachen. John grinst Mary an. Adeline kann vor allem Fleisch gut zubereiten, wie sie gesagt hat, als Albe sie als Köchin und Haushälterin einstellte. Zum Glück kann sie auch Brot backen, und es ist mehr als genügend Wein da. Albe schenkt stets nach, wenn ein Glas halb leer ist.

»Wie geht es William?« Mary weiß nicht, ob John das wirklich interessiert, aber er fragt es sie nahezu jeden Tag.

»Oh«, ruft Claire, »William ist so ein kleiner Schatz. Er hat mich heute angelacht.«

»Welcher Mann lacht dich denn nicht an?«

Sie glaubt weder, dass er es ernst meint, noch, dass er es scherzhaft meint. Von jedem anderen Mann würde Mary so eine Bemerkung ärgerlich gefunden haben, nicht aber von John. John hat eine Art, Menschen zu besänftigen, er weiß genau, was er sagen muss, und in welchem Ton.

»Er ist heute beizeiten eingeschlafen, Gott sei Dank«, sagt Mary. »Wir haben ein Kindermädchen gefunden, Elise.«

»Gut so«, sagt Albe.

»Wir haben eigentlich kein Geld dafür, aber nun gut.« Percy nimmt einen großen Schluck Wein, sieht sie nicht an.

»Betrachte es als Investition in Marys Zukunft«, sagt John. »Wie könnte sie schreiben, wenn ständig ein Baby Aufmerksamkeit will?«

Claire nickt eifrig.

»Nicht so jammern, Shelley, du sitzt da wie ein alter Mann. Wir sind in der Schweiz, schau dich mal um!« Albe wirft die Arme hoch. »Du bist hier mit deiner Frau, mit deinem Kind. Mit mir.« Sie müssen lachen, auch Percy, doch Mary bezweifelt, dass Albe es als Scherz gemeint hat.

»Ich habe deiner Frau etwas zu lesen gegeben. Es wäre mir eine Ehre, wenn du es dir auch ansehen würdest.«

Der Unterschied in Percys Augen, seinem Gesicht, seiner ganzen Haltung ist unvorstellbar. Im Bruchteil einer Sekunde hat alles in ihm aufgeklart. Aus einem mürrischen Mann ist ein sehnsüchtiger, dankbarer kleiner Junge geworden. Mary fühlt sich erleichtert und zugleich enttäuscht. Über Albe, über Percy oder über sich selbst.

Nach dem Essen gehen sie in den Salon zurück, wo das Feuer kräftig geschürt werden muss. Auch an diesem Abend gewittert es. Der erste Schlag fühlt sich an, als packe jemand Marys Herz.

»Es sieht nicht gut aus«, sagt John mit einem Blick nach draußen.

Hinter dem Fenster strudelt die Luft in einer Wiederholung von Grau zu Dunkelblau zu Schwarz. Das letzte Tageslicht wird gleich völlig verschwunden sein. Der Regen schlägt gegen die Scheiben wie Peitschenhiebe. Elise wird bei William bleiben, bis sie zurück sind. Die Vorstellung, dass er weinend in seiner Wiege liegt und, sein Schreien vom Wind gestohlen, niemand ihn hört, zieht ihr die Brust zusammen. Es wird nie mehr werden wie damals, muss sie sich sagen. Jetzt ist immer jemand bei ihm. Um zu verhindern, dass er ganz plötzlich und leise verschwindet.

Es wird wieder eingeschenkt, aber diesmal ist der Wein mit Laudanum gemischt, warnt John. Er ist Arzt, also vertrauen sie ihm in der Zubereitung des Getränks. Mary weiß, dass Sam Coleridge, ein guter Freund ihres Vaters, es häufig nimmt, dass er auf das Mittel schwört, wenn er schreibt, also ist sie ziemlich neugierig. Sie kann sich nicht entsinnen, es je bekommen zu haben, wenngleich sie doch früher regelmäßig krank war. Der bittere Geschmack beschwört eine unbestimmte Erinnerung in ihr herauf. Ein Gefühl eher, wie ein Traum; eine Hand, die über seidige Betttücher auf sie zugleitet. Percy und Albe sind unterdessen in ein Gespräch über Elektrizität verstrickt. Percy sitzt neben ihr, streichelt gedankenlos ihren Arm, während er Albe zuhört, der eine Geschichte über Frösche erzählt, die mittels Galvanismus zum Leben erweckt wurden.

»Lebenskraft«, wiederholt Percy und starrt aufs Feuer. »Das ist der Beweis, nicht?«

»Beweis wofür?«, fragt John.

»Dass es keinen Gott geben kann. Wenn es eine Lebenskraft gibt, die der Mensch beherrschen kann, ist es unlogisch oder sogar unmöglich, dass es einen Gott gibt.«

»Was für ein Unsinn«, sagt John. »Das ist kein Beweis.«

»Wenn es einen Gott gäbe, würde diese Lebenskraft und deren Anwendung allein ihm gebühren, oder?« Percy bekommt seinen zweiten mit Laudanum verstärkten Wein.

»Immer noch kein Beweis«, sagt John. »Was deiner Meinung nach Gott gebührt, ist noch kein Wissen.«

»Hört meinen Doktor«, sagt Albe, »Doktor Polidori weiß alles.«

»Ich weiß überhaupt nicht alles«, fährt John viel zu ernsthaft fort, »aber ich weiß wohl, was ein Beweis ist. Wein?«, fragt er Mary, und sie nickt, denn sie fühlt die Wirkung des Laudanums, und damit vergisst sie den Geschmack. Sie lässt sich etwas tiefer in die Sofakissen sinken.

Claire sitzt in einem Sessel neben dem Kamin, halb liegend, die Augen weit aufgesperrt. Es ist nicht zu sehen, ob sie zuhört. Ab und zu blitzt es hinter ihr, und sie erschrickt, als hätte sie einen Schlag bekommen.

»Claire besser nicht mehr«, sagt John.

Er setzt sich zu Marys Füßen auf den Teppich, halb gegen ihre Beine gelehnt, und es wirkt fast wie eine Geste, eine freundliche, freundschaftliche Geste, die sie plötzlich rührt.

»Aber …«, Albe beugt sich vor, »dass es keinen Beweis gibt, dass kein Gott existiert, will nicht heißen, dass wohl ein Gott existiert. Also lasst uns der guten Ordnung halber mal kurz annehmen, dass es keinen Gott gibt.«

»Was auch so ist«, murmelt Percy. Er löst die Schnallen seiner Stiefel und zieht sie aus. Er legt die Beine auf Marys Schoß, den Kopf auf die Armlehne.

Seit wann fühlen wir uns alle so zu Hause?, denkt Mary. Sie kommt sich plötzlich alt und altmodisch vor. Sie möchte auch etwas Verrücktes tun.

»Wie dem auch sei«, fährt Albe fort, während er ein kleines Pfeifchen aus der Tasche seines Rocks zieht, »der Gedanke, dass Menschen mittels Elektrizität selbst Lebenskraft wecken können, ist sehr interessant. Dass man tote Materie lebendig machen kann. Man stelle sich vor: deine tote Großmutter zurück im Leben.« Er lacht breit.

Aber Mary denkt nicht an Großmütter. Ob es nun um den Tod, um Krieg oder um Wein oder um die Natur geht, Marys Hirn weiß stets einen Weg zu finden, der zu ihrem kleinen Mädchen führt, zu ihrem ersten Kind. Und wenn sie sich fragt, ob sie will, dass das je vorübergeht, weiß sie keine Antwort darauf.

Sie reden weiter, die Männer, doch sie hört nicht mehr zu. Sie kann nicht mehr zuhören. Sie hat ihre Hand in Johns Haar platziert. Gedanken haben keine logische Folge mehr, keinen Anfang, kein Ende, keinen Anlass und keine Notwendigkeit. Sie existieren einfach so, wie sie sind: lose und unsinnig, aber gleichwohl überwältigend. Das Zerbrechen von Glas, der klägliche Schrei von etwas Unvorstellbarem, ein Fisch groß wie ein Schiff, Mondlicht, das durch Ritzen hereinkriecht, ein unaussprechlich furchterregender Kopf, eine Schlange, so glibbrig wie Gelee, das ihr durch die Finger glitscht. Letztlich glitscht ihr alles durch die Finger. Denn so läuft es.

Irgendwann an diesem Abend küsst Percy sie, inmitten der anderen. Der Anlass ist unklar, oder vielleicht war sie kurz mit ihren Gedanken nicht dabei. Claire sitzt bei Albe auf dem Schoß, küsst ihn auf den Hals, während er eine Hand abwesend über ihre Hüfte gleiten lässt, mit der anderen Hand sein Glas hält, fast ununterbrochen kleine Schlucke nimmt. John steht am Fenster, schaut nach draußen. Zwischen den Silhouetten der Bäume blitzt das Wetterleuchten manchmal sekundenlang auf, so dass die Welt wieder diese stille Fremdheit annimmt, als würde der Schleier der Wirklichkeit gelüftet und sie sähe für einen Moment, wie die Welt darunter ist: eine Welt, in der nichts vom Verstand auf Distanz gehalten werden kann; keine Erinnerung, keine Bedrohung, kein Geist.

Percy küsst ihre Wange, ihre Schläfe, ihre Stirn und ihre Nase. Dann küsst er, lange und langsam, ihren Mund. Irgendwie glaubt Mary, dass sie ihm böse war, aber sie kann sich nicht recht erinnern, warum, und sie nimmt seinen Geruch wahr, seinen Geruch nach Orangen, aber würzig, und sie küsst ihn auch, ihren lieben Elf, ihren unsicheren, nörgeligen, großartigen Dichter. Und was danach geschieht, ist nicht klar. Sie lieben sich, oder sie schlafen gemeinsam ein, und sie träumt, dass sie sich lieben. Der Himmel ist schwarz, es hat aufgehört zu gewittern. Jemand steht unter dem Fenster, er ruft ihren Namen, aber es klingt nicht wie ihr Name. Und da weiß sie, dass sie träumt, denn der, der sie ruft, existiert nicht.

Nachts glaubt Mary ihr kleines Mädchen zu hören. Es weint. Es jammert. Sie kennt es. Sie ist sich so gewiss, dass sie sich geirrt hat: Es lebt! Natürlich lebt es. Die ganze Zeit, Monate über Monate. Was für eine schlechte Mutter ist sie, zu denken, ihr Kindchen sei tot! Doch diese Zeit ist nun vorbei, sie muss zu ihr, zu ihrer kleinen Clara. Sie muss sie stillen, ihr tief in die blauen Augen schauen, sie ewig an ihre Brust drücken, so fest, dass sie beide nicht mehr atmen können. Sonst wird sie ihr entgleiten, weiß sie, nein, sie entgleitet ihr schon. Zwischen den Sprüngen des Erwachens weiß sie es: o Gott. Diese Welt. O Gott. Und sie verliert sie wieder. Das Geräusch, das sie zu dieser Hexenstunde weckte, ist alarmierend genug. Den Traum, den Halbtraum hat sie abgeschüttelt. Sie ist noch in Diodati. Eine einzige Kerze brennt im Zimmer, die Holzkohle des Kaminfeuers glüht noch leicht. Mary richtet sich vom Sofa auf, wo sie mit gekrümmtem Hals halb unter einem Plaid liegt, und versucht zu begreifen, was los ist. Das Geräusch kommt von oben. Jemand weint, schreit heiser. Sie nimmt die Kerze mit, die breite Treppe hinauf nach oben. Ist es Claire? Wieder denkt sie, was sie so oft denkt, wenn sie von einer besessenen Claire geweckt wird: Wir hätten sie nicht mitnehmen sollen. Aber es war nun einmal Claire, die geplant hatte, den Sommer hier zu verbringen, nah bei Albe, und es war Percy, der das als Chance gesehen hatte, den Schriftsteller kennenzulernen. Auf dem Treppenflur geht sie dem Geräusch nach. In einem der Schlafzimmer brennt ein schwaches Licht: eine Öllampe auf kleiner Flamme. Auf der Liege an der Wand sitzt Claire, die Beine hochgezogen, Haare verwirrt, und nestelt mit flatternden Augen und Händen an ihrem Kleid. Percy liegt auf der Seite neben ihr auf dem Bett, hat die Hand auf ihrem Bauch, während er zu ihr aufschaut und Dinge flüstert, die nicht für Marys Ohren bestimmt sind oder die Marys Ohren einfach nicht hören. Sie steht da, in der Türöffnung, Percy hat sie noch nicht gesehen, und wer weiß, was Claire sieht. Wenn man sie fragen würde, ob Claire dies auch nur ein ganz kleines bisschen absichtlich macht, würde sie an einem Tag eine andere Antwort geben als am anderen. Manchmal tut sie Mary leid, durchaus, glaubt Mary, dass Claire ein Opfer ihrer selbst ist. Und manchmal glaubt sie, dass vor allem sie Claires Opfer ist.

»Ich will das nicht sehen!«, ruft Claire. Sie reißt den Kopf heftig zum Fenster herum, wo nichts zu sehen ist; die Läden sind geschlossen. Ihre Hände krallen jetzt in die Luft. »Alles tropft«, sagt sie mit rauer Stimme, »nichts ist mehr, was es war, Perce. Das ist kein Scherz! Ich kann das nicht.« Sie schluchzt hoch und grau. Eine Hyäne, denkt Mary.

Percy setzt sich auf und packt sie. Claire hängt wie eine Puppe in seinen Armen, die Augen unverwandt auf das Fenster gerichtet. Percy streichelt Claire über den Rücken, küsst sie auf das wirre Haar, die Augen geschlossen.

»Ich will nicht mehr«, heult Claire. »Ich will es einfach nicht mehr.«

Mary dreht sich um. Sie findet es nicht schlimm. Es ist bestens. Er tröstet sie nur, und welcher Mann will schon eine krankhaft ängstliche Frau, aber dennoch bekommt sie Bauchschmerzen davon, harte, steinerne Bauchschmerzen, die außer Schmerz auch Wut sind. Es ist nicht Percys Schuld, weiß sie. Es ist die Claires. Zurück auf dem Sofa, gerade als ihre Gedanken kaum noch einen Zusammenhang haben, spürt sie, dass sie mal muss. Im Flur, auf dem Weg zur Toilette, ist ein Schatten, der sie gegen die Wand drückt, es ist Albe. Sie lässt ihn, weil sie weiß, dass es nichts bedeutet. Er ist betrunken und will ihr etwas sagen. Albe tut alles, wobei er sich gut fühlt. Albe ist ihr Freund.

»Du weißt, warum ich es dir gab, nicht?«

Sein Atem fühlt sich in ihrem Gesicht schmutzig an, riecht nach Kerzenrauch oder Schafkot. Sie versucht einen leichten Stoß.

Albe stößt leicht zurück.

Sie nickt. Ihr beginnt etwas aufzugehen, doch es scheint weit fort, unbedeutend. Jetzt nickt er auch, schließt die Augen. Er beginnt zu singen. Ganz leise. Mary kann es nicht verstehen, aber es klingt wie ein Wiegenlied. Er bleibt dort so stehen, seine Arme gegen die Wand, seine Schulter gegen die ihre, sein Atem in ihrem Ohr. Und plötzlich fühlt sie, dass sich etwas in ihrem Kopf löst. Mit einem kleinen Knacks kommt es frei, es taumelt nach unten, durch ihre Kehle, durch ihren Magen zum Unterleib. Dort bleibt es liegen: warm und zwingend. Sie müsste wissen, was es ist.

1812 Dundee, Schottland

– 12. Juni 1812 –

Beinahe mein ganzes Leben in London und dann: eine einwöchige Schiffsreise, nur die Wellen, die Wellen, die Wellen. Ich hatte mich so danach gesehnt, das Meer zu sehen, doch auf diesem klobigen, groben Schiff wurde es zu einem verfluchten Geliebten. Es schenkte mir Krankheit, beraubte mich meiner Lebendigkeit und meiner Hoffnung. Aber die Male, da ich mich gut genug fühlte, um an Deck zu gehen, an der Bugreling über die Schaumkronen blickte, das Meer mir seine salzigen Spritzer ins Gesicht jagte und der Wind, der Wind gegen mich anwehte und mit stets wieder neuer Kraft alles sauber und klar blies, war es für mich das Schönste, das Wahnsinnigste, das Ehrfurchtgebietendste, und ich wusste, dass mein Abenteuer, mein Leben mit ihm erst begonnen hatte.

Exakt in dem Moment, da ich die Laufplanke hinunterging – Schrittchen für Schrittchen –, spürte ich, dass ich hier finden würde, was ich suchte, wenn ich auch noch nicht wusste, was ich suchte. Am Kai standen nicht viele Menschen. Ein Mann mit hellem Backenbart, jünger als mein Vater, doch mit einem gelassenen Lächeln, nickte mir zu.

»Fräulein Godwin, willkommen. Ich bin William Baxter.« Sein Schottisch konnte ich zum Glück gut verstehen. Herr Baxter nahm mir meinen Koffer aus der Hand. »Wie war Ihre Reise?«

Die Überfahrt war ein Schrecknis gewesen. Am Tag ging es noch, wenn ich die Hände um die Reling klammern konnte; ein schmaler Streifen Halt über den Tiefen der Nordsee, an dem ich meine Gedanken festbinden konnte: die schnellen Händeklatschspielchen mit Claire, Fannys Atem an meinem Rücken, wenn wir im Bett lagen, im Untergeschoss Papa auf dem Klavier spielen hörten, draußen auf der Straße ein Baby kreischte, Wagen auf dem Kopfsteinpflaster vorüberfuhren, Pferdehufe im stampfenden Takt des Schiffs. Es waren die Nächte auf dem Schiff, die unvorstellbar abscheulich waren. Ein Niemandsland aus Schwärze, worin unten und oben nichts mehr bedeuteten, worin jede Dünung in meinem Magen tobte, worin ich manchmal bezweifelte, dass ich existierte. Und ich allein, so schrecklich allein war.

Ich war mir unschlüssig, ob ich das alles erzählen sollte, aber er redete schon weiter. »Das ist mein Sohn Robert. Die anderen warten zu Hause. Es ist nicht weit.«

In der Kutsche sah ich zu Robert hin, der mir gegenüber saß. Ich denke, dass er vielleicht fünf Jahre älter war als ich, und es lag ein gewisser Ernst in seinem Auftreten. Gleichwohl lachte er mich an. Er hatte ein schönes Lachen, ohne den geringsten Hintergedanken, dachte ich.

»Unser Haus steht mitten in Dundee, nahe am Hafen eigentlich. Es ist als ›The Cottage‹ bekannt«, sagte Herr Baxter.

»Unser kleines Cottage.« Robert grinste.

Langsam kam der Hafen außer Sicht und machte kleinen Häusern Platz, einer Kirche, Geschäften. Wir fuhren an einer Apotheke vorüber, einem Stoffladen, einer Schneiderei und einer Buchhandlung.

»Wie viele Buchläden haben Sie in Dundee?«, fragte ich.

»Vier«, sagte Robert. »Der da ist sehr gut. Wie auch Rumpton ein Stück weiter. Ich nehme dich mal mit.«

»Erst einmal von der Reise erholen«, sagte Herr Baxter. »Ich habe deinem Vater versprochen, dass du dich abgesehen von allen Abenteuern als junge Dame fern von zu Hause auch gut erholen wirst. Wir wollen alle, dass du so schnell wie möglich wieder gesund bist, nicht?«

Ich nickte. Obgleich es eigentlich zu warm dafür war, trug ich ein Kleid mit langen Ärmeln. Nicht, dass ich mich für mein Hautleiden schämte, es war eher so, dass ich keine Lust auf Fragen, auf Blicke hatte. Vor einem Jahr hatte es angefangen: Hautschuppen, rote und brennende Flecken, Juckreiz, abscheulicher Juckreiz, und nur auf meinen Armen. Der Arzt hatte mir Salbe verschrieben, aber sie richtete nichts aus. Mary Jane verbot mir zu kratzen, und ich wusste wohl, dass sie recht hatte, doch ich wollte Mary Jane nie recht geben. Und zudem ist es unmöglich, nicht zu kratzen. Tagsüber kann ich mich noch beherrschen, aber abends, wenn ich im Bett liege, die Arme von engen Ärmeln befreit, schmachte ich nach der Erlösung durch meine Nägel. Wenn es heilt, falls es heilt, werden Narben zurückbleiben, warnte Mary Jane. Aber vielleicht ist das auch ohne das Kratzen der Fall. Mein Vater mischte sich da nicht ein. Er hatte nie großes Interesse am Aussehen. Vielleicht weiß er nicht, wie sehr Schönheit im Leben von Mädchen, von Frauen von Bedeutung ist. Oder nein, er wird das schon wissen. Aber er wird sich dem widersetzen. Und obgleich ich das verstehe, ärgere ich mich über diese Dünkelhaftigkeit. Es gibt keine Frau, die sich den Luxus erlauben kann, sich nicht um ihr Aussehen zu kümmern. Die bloße Tatsache, dass nur ein Mann sagen kann, Schönheit spiele keine Rolle, weil sie keine Rolle spielen sollte, zeigt, wie sehr er – leider – unrecht hat.

Herr Baxter lächelte mir zu. »Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir dich als Gast begrüßen dürfen, junge Lady Godwin.«

»Nennen Sie mich bitte einfach Mary«, sagte ich.

Er nickte und lächelte, als habe er ein Geheimnis. Ich sah jetzt, dass er schon grau wurde, vor allem in seinem Backenbart, der ihm bis weit übers Kinn reichte.

»Meine Mutter war eine große Bewunderin deiner Mutter, Mary«, sagte Robert. »Isabella übrigens auch. Vielleicht magst du mit ihr über die Bücher deiner Mutter sprechen. Isabella ist in letzter Zeit so bedrückt, es scheint fast …«

»Robert.« Scharf war es nicht. Nicht so, wie mein Vater die Stimme erheben kann. Früher konnte ich Bauchschmerzen davon bekommen. Aber es verfehlte nicht sein Ziel. Robert hielt sogleich den Mund. Er sah seinen Vater an. Ich konnte seinen Gesichtsausdruck nicht ganz deuten; er blickte vorwurfsvoll, aber schien zugleich abwesend zu sein, als ob ihm sein Vater zu denken gegeben hätte. Lautlos, ich hatte es fast nicht bemerkt, beschlich mich ein dumpfer Trübsinn.

»Wir sind da!«, rief Herr Baxter, und die Schwere verließ meinen Körper. Der Wagen hielt vor einem Landhaus, das mindestens dreimal so groß war wie unser Haus in London.

Ein junges Mädchen öffnete uns die Tür, es war Grace, die Haushälterin, und sie nahm Robert meinen Koffer ab.

Herr Baxter ging mir voran in den Salon. Die Sonne fiel durch hohe Fenster herein, es lagen dicke Teppiche auf dem glänzenden dunklen Holzboden, und am Kamin standen verschiedene Sofas und Sessel. Überall, wohin ich schaute, waren Bücher. Natürlich in den Bücherschränken, die an der Wand zur Decke hinaufkletterten, aber es lagen auch Stapel auf Tischchen, Fensterbänken, ja sogar auf ein paar Stuhllehnen. In einer Zimmerecke stand ein glänzender schwarzer Flügel, der eine solche Kraft ausstrahlte, dass ich einen kurzen Moment lang meinte, dass er atmete.

In der Küche wurde ich Elsie, der Köchin, vorgestellt. Dann führte mich Robert nach oben, damit ich etwas ausruhen konnte. Die vier großen Fenster auf der Südseite meines Zimmers blickten auf die Häuser in der Straße hinaus, auf die Straße dahinter, und ein Stück weiter entfernt auf den Fluss Tay. Die Fenster nach Westen waren schmaler, und von dort aus konnte ich die Landschaft sehen. Die Hügel, die sich landeinwärts wohl über viele Meilen erstreckten. Sie waren mit Sträuchern, Gras, Heide in Grün, Gelb und weiter entfernt in Braun bewachsen. Ein Pfad lief dort, und hügelan standen noch ein paar Häuser. Dies war ein Land von früher. Aus den Erzählungen in meinen Büchern. Von Wassergeistern, Wassermännern und Monstern, tief zwischen den Hügeln versteckt. Von kleinen Strömen, in denen spiegelglatte bemooste Steine zum Überqueren dienten. Ein Land, wo Angst und Liebe, Fantasie und Wahrheit längs dem Fluss, im Gebüsch, unter uralten Bäumen zusammenleben. Es gab nichts, was hier nicht wachsen konnte. Es gab nichts, was es hier nicht geben könnte.

Ich zog meinen Koffer auf das Bett, hängte meine Kleider und Leibchen in den Schrank. Höschen, Strümpfe und Häubchen legte ich ins Regal. Ich hatte neun Bücher mitgenommen. Horace Walpole, Samuel Coleridge und die publizierten Briefe von Abigail Adams waren darunter, neben Werken, die mein Vater mir mitgegeben hatte, vor allem Philosophie und eine neuere Analyse der Französischen Revolution. Es ist nicht so, dass ich mich nicht für die Welt interessiere, Gott weiß, dass ich das tue. Doch ich bemerke ein immer tieferes Interesse an meiner eigenen Welt. Die Träume, die ich habe, die Albträume, meine Tagträume. Ich merke, dass die Autoren meiner Bücher Gehirne haben, die genauso funktionieren wie das meine. Ein Gehirn, das verbindet, was nie verbunden war, ja vielleicht nicht einmal sein sollte.

An diesem Abend aßen wir gemeinsam. Außer Herrn Baxter und Robert war da noch der kleine Johnny. Nur Isabella war nicht dabei. Mein Vater hatte mir von der Familie erzählt, und ich wusste, dass es zwei Töchter gab: Margaret, die verheiratet war, und Isabella, etwas älter als ich. Ihre Mutter war vor einem Jahr gestorben. Meinem Vater zufolge würde sich Isabella über mein Kommen freuen. Niemand sprach von ihr, und ich wagte nicht, nach ihr zu fragen. Ihre Brüder und ihr Vater waren in einer fröhlichen Stimmung. Das Essen war gut, und die Gespräche, die wir führten, verliefen ganz natürlich. Ich hielt mich etwas abseits, verlegen bei einer Familie, die ich nicht kannte, die mich nicht kannte. Doch schon bald fühlte es sich vertraut an, und sie begannen mir Fragen zu stellen, kleine Scherze zu machen, und ich dachte an zu Hause in London, wie es dort bei Tisch war, wie ich Mary Jane mir gegenüber kauen sehen musste, wie mein Vater, falls er an den Tisch kam, mit den Gedanken noch in seinem Studierzimmer war, wie Claire über Gott und die Welt schwatzte, über ihre neuen Stiefelchen, das Theaterstück, das sie sich ansehen wollte, wie schön Thomas Moore eigentlich sei, wie still Fanny aß oder nicht aß, ihr Besteck leise über ihren Teller streifen ließ. Ich schaute mich um und fühlte mich so glücklich, dass es mich beängstigte.

Dem kleinen Johnny wurde nach dem Essen von seinem Vater vorgelesen, und ich konnte die wilden Abenteuer in seinen Augen aufleuchten sehen. Ich schaute auf das Feuer, von dem Lesesessel aus, in dem ich saß, Coleridge auf dem Schoß, und ich lauschte der Stimme von Herrn Baxter. Vor kaum einem Jahr hatte Johnnys Mutter gewiss noch genauso mit ihm vor dem Feuer gesessen, damals hatte sie die Geschichte erzählt. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie das sein mochte, eine Mutter nah bei dir, eine Mutterstimme ganz für dich allein, und ich versuchte, mir vorzustellen, wie es war, sie zu vermissen, während man wusste, genau wusste, wie ihre Stimme geklungen hatte.

Ich lag im Bett, meinem neuen Bett, bei der Familie, die vorläufig meine Familie sein würde. Die Betttücher rochen nach Stärke und vage nach Blumen. Die Fensterläden waren nicht ganz geschlossen, und ein Streifen Licht überquerte den Fußboden zu meinem Bett hin. Mein erster Tag bei den Baxters hatte meine Erwartungen und Hoffnungen übertroffen, und ich konnte mich schon auf den nächsten Tag, die Wochen, die noch vor mir lagen, freuen. Ich schlief mit einem Gefühl von Leichtigkeit ein, und mein erster Traum begann, während ich noch die kommenden Abenteuer an der Decke meines Schlafzimmers vorbeiziehen ließ. Die Laute eines Bären oder eines Wolfs läuteten den Traum ein, der lebensnah war, an den ich mich jetzt aber nicht mehr erinnere. Ich kann mir nur noch das dazugehörige Gefühl vergegenwärtigen: eine elende Beklemmung, wie ein lebendiges Übel, das noch nicht aufgetaucht war.

– 14. Juni 1812 –

Sie sind sehr herzlich, die Baxters. Viel herzlicher, als ich sie mir vorgestellt hatte, auf der Reise zu diesen unbekannten Menschen, von denen mein Vater nur Herrn Baxter aus ihrem Briefwechsel kannte. Sie beziehen mich in alles ein, und ich fühle mich wie die heimgekehrte Schwester einer in Ungelegenheiten geratenen Familie. Noch immer habe ich Isabella nicht kennengelernt. Ich weiß, dass sie da ist, denn ihre Brüder bringen ihr Essen aufs Zimmer. Ich traue mich nicht so recht, nach ihr zu fragen. Ist sie krank? Wie lange kommt sie schon nicht aus ihrem Zimmer heraus? Und was tut sie denn dort, den ganzen Tag lang?

Heute Morgen hat Johnny mich an den Flügel gesetzt und ein Stück mit mir gespielt. Wir hatten den größten Spaß, als er mich bat, während seiner Übungen etwas – einfach irgendetwas! – zu spielen. Es war natürlich nicht zum Anhören, und Robert kam mit den Händen auf den Ohren und einer Grimasse in den Salon.

»Aufhören«, sagte er, »ihr weckt die Geister«, aber Johnny verscheuchte ihn lachend mit einem Stapel Noten.

»Das ist nicht wahr«, sagte Johnny. Er blickte ernst und stimmte ein Stück an, das ich erkannte, dessen Titel ich aber nicht wusste. Die getragenen, dunklen Noten erfüllten das Zimmer, schienen in die roten Damastvorhänge zu ziehen, am Mahagoni-Mobiliar haften zu bleiben. »Geister schlafen nie.«

Nach dem Mittagstee tauchte Robert hinter meinem Buch auf. Ich saß in dem großen Sessel am Kamin. Versengte Überbleibsel vom Feuer am Abend vorher lagen auf dem Rost und warteten darauf, dass sie jemand mit dem Schüreisen zu Asche zerstocherte. Meistens ist dieser Jemand Johnny, der gerne so tut, als sei das Schüreisen ein Schwert oder eine Lanze, und das so lange, bis Grace es mitbekommt, ihm das Schüreisen wegnimmt und ihm das Schwarz von Händen und Wangen wischen muss.

»Magst du unheimliche Geschichten?«, fragte Robert, während er auf den Walpole klopfte. Ich hatte gerade erst mit The Castle of Otranto begonnen, und das Buch hatte schon meine ganze Aufmerksamkeit. Da war etwas an der Art, wie das Schloss und die Atmosphäre in der Geschichte beschrieben wurden, was mich faszinierte. Ich konnte kaum abwarten zu entdecken, welche Untaten dort begangen würden, wie die dunklen Gänge und die Turmzimmer ihre finsteren Funktionen erfüllen würden, und welch schreckliches Los Manfred drohte.

Robert setzte sich auf die Sessellehne. »Wenn du das gut findest, musst du auch Radcliffe lesen. Sehr unheimlich.«

Ich hatte davon gehört: Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho. Mein Vater verkaufte es in der Buchhandlung, und zwar gut. So kam es, dass Claire mir dieses Exemplar von Walpole geschenkt hatte. Sie sagte, ihre Mutter wolle nicht, dass wir solche entnervenden Geschichten lasen, aber sie habe die Geschichte von Otranto aus dem Laden mitgenommen, weil sie im Gegensatz zu Ann Radcliffes Buch ohnehin fast nicht mehr verkauft werde und niemand sie daher vermissen würde. Das Buch habe sie in Angst und Schrecken versetzt, und nun sei es an mir, es zu lesen, damit ich die Geister, die abends in ihrem Kopf spukten, erkennen und unschädlich machten konnte. Als wir uns in London am Pier verabschiedeten, flüsterte sie mir zu, sie erwarte, dass ich es schnell lesen und ihr einen Brief schreiben würde, mit dem ich sie von ihrer Angst erlöste.

»Wenn du es lesen willst, musst du dich an Isabella wenden. Sie hat es.« Er gab mir einen spielerischen Stups gegen die Schulter und verließ das Zimmer. Wie sollte ich um Himmels willen an das Buch kommen, wenn Isabella, die sich nie blicken ließ, es hatte? Mir kam der Gedanke, dass sie sich meinetwegen nicht blicken ließ. Weil ich da war. Ob sie sich erst in ihrem Zimmer eingeschlossen hatte, als ich in Dundee ankam? Weil – ja warum? – ich den gewohnten Tagesablauf störte? Ihre Brüder waren äußerst herzlich und schienen sich aufrichtig zu freuen, dass ich eine Weile bei ihnen wohnen würde. Warum sie denn nicht?

Heute Nachmittag fragte Johnny, als ich ein Stück spazieren gehen wollte, ob ich mit ihm Marienkäfer suchen wolle. Das war eine so liebe Bitte, dass ich sie nicht ausschlagen konnte. Wir liefen durch den Garten, der noch nass war vom Regen heute Morgen, ich meinen Rock hochhaltend, Johnny wie ein Fohlen hüpfend, immerzu schwatzend, und es war so herrlich entspannt. Als liefe ich hier mit meinem kleinen Bruder, als wäre das hier mein Zuhause, als hätte ich hier schon immer gewohnt. Sie erwiesen sich als rar, die Marienkäfer. Wir fanden nicht einen einzigen, und Johnny mutmaßte, dass sie sich vielleicht wegen des Regens verborgen hielten. Ich verstehe nichts von Insekten, aber ich konnte mir gut vorstellen, dass er recht hatte. Am Ende des Gartens, als wir kurz an den Zaun gelehnt stehen blieben und zu den Hügeln dahinter blickten, wo ich hatte spazieren gehen wollen, zog er mich am Arm.

»Was ist das?«, fragte er.

Ich hatte mein hellrosa Kleid an, dessen Ärmel knapp oberhalb des Handgelenks enden, und ich begriff, dass er auf meine Haut schaute, auf die kleinen roten Quaddeln, die abgeplatzten Schuppen und die verdickten Stellen, die beinahe glühten, weil die Haut so gestrafft war. Ich erzählte Johnny, dass ich eine Krankheit an den Armen hätte, durch welche die Haut kaputtgehe, manchmal blute und jucke. Und Johnny, der liebe Johnny, schaute weiter auf meine Arme, berührte vorsichtig die Haut. Er fand es nicht hässlich, nicht eklig, nicht unheimlich. Ich glaube sogar, dass er es schön fand, auf eine faszinierende Weise.

Und da beschloss ich, ihn zu fragen.

»Wie geht es Isabella?« Ich versuchte, beiläufig zu klingen, aber es schien ihm nichts auszumachen.

»Oh«, sagte er, »sie ist sehr betrübt, seit Mama tot ist.«

Es war, als würde ich von etwas getroffen, einem stumpfen, harten Gegenstand. Natürlich, sie hatten ihre Mutter verloren. Und ich, ich Dummkopf, ging davon aus, dass das alles überwunden sei, weil ich niemanden davon sprechen hörte. Aber dass die anderen ihr Leben weiterlebten, hieß noch nicht, dass Isabella das auch konnte.

»Sitzt sie denn schon so lange allein in ihrem Zimmer?«, fragte ich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das der Fall war. Ein Jahr lang? Und niemand sagte etwas dazu?

Wir liefen langsam zum Haus zurück. Johnny zupfte ein Blatt von der Hecke und zerrupfte es. »Sie kommt schon manchmal heraus. Aber meistens ist sie dort. Ich vermisse sie.« Johnny schaute zu mir auf. Seine blauen Augen waren groß und glänzend.

»Was geschieht, wenn man an ihre Zimmertür klopft?«

Er zog die Schultern hoch. »Meistens sagt sie, dass ich fortgehen soll. Aber ich versuche es nicht mehr oft.«

Bei der Hintertür streiften wir an der Hausfassade den Matsch von unseren Schuhen. Ich konnte meinen Rock wieder herunterlassen. Wir betraten die Küche, wo Grace gerade heiße Schokolade machte. Der Duft kribbelte in meiner Nase, und ich hätte fast geweint.

– 19. Juni 1812 –

Heute Nacht bin ich ihr auf dem Flur begegnet. Ich erschrak, verspürte ein Prickeln am ganzen Leib. Sie erschrak ebenfalls, Augen wie weiße Flecken im Dunkeln. Nur ich hatte eine Kerze bei mir. Wir standen da, nackte Füße auf den Dielen, ein paar Meter voneinander entfernt, und vielleicht war sie ein Gespenst, vielleicht war sie eine Geistererscheinung oder eine Hexe, aber dann sagte sie etwas. Sie sagte: »Hallo.«

Ich musste kurz lachen. »Hallo«, erwiderte ich.

Isabella lachte nicht. Ihre Augen waren noch genauso groß wie kurz zuvor, nur sah ich jetzt, dass ihre Iris grün waren, von einem sehr klaren Grün. »Ich hörte etwas«, sagte sie.

»Ich bin Mary«, sagte ich.

»Weiß ich.«

Wir waren still. Das Haus war still, doch draußen nahm der Wind Anlauf und versuchte, die Fensterscheiben aus ihren Rahmen zu drücken.

»Na«, sagte ich, »ich gehe dann mal wieder ins Bett. Ich wollte nur kurz nachsehen, ob kein Fenster offen steht oder so.«

»Papa lässt die Fenster nachts nie offen.« Ein kurzes Lächeln. »Aus Angst, dass etwas hereinfliegt.«

»Ein Vogel?«

Sie zog die Schultern hoch. »Oder etwas anderes.«

Etwas Unangenehmes zog wie eine Schliere durch meinen Bauch.

»Bis morgen«, sagte ich, »vielleicht.«

Isabella nickte. »Gut. Bis morgen.«

Als ich wieder in meinem Bett lag, fragte ich mich, ob sie sich beim Frühstück endlich unten blicken lassen würde. Ich konnte sie mir kaum unter den anderen vorstellen, die schwatzten und lachten und einander neckten. Als gehörte sie nicht dazu. Als ob niemand sie kennen würde.

Sie hat ihr Versprechen gehalten. Heute Morgen saßen wir mit der Familie am Tisch, Elsie schenkte Tee ein, und Grace schnitt auf der Anrichte Brot, als Isabella hereinkam. Wir verstummten, wir schauten auf. Dann schüttelte Herr Baxter beinahe unmerklich den Kopf, und wir redeten weiter. Isabella nahm auf dem Stuhl mir gegenüber Platz, dem einzigen, der leer war. Es war für sie gedeckt, wie jeden Morgen und Abend, aber diesmal würde ihr Gedeck nicht unbenutzt in die Schublade zurückwandern. Ich versuchte, nicht zu ihr hinzuschauen: Sie war ein hübscher, dunkler Schemen am Rande meines Bildes. Ich versuchte, mein Gespräch mit Robert wieder aufzunehmen, doch er redete unterdessen mit Herrn Baxter. Isabella schien sich keine Mühe zu geben, ein Gespräch anzufangen. Sie strich Brombeermarmelade auf eine Scheibe Brot, sie bekam Tee.

»Heute Abend Geschichtenabend«, sagte Robert. Er stieß mich mit dem Ellenbogen an.

»Geschichtenabend?«

Er nahm einen Schluck Tee. »Familientradition. An jedem zweiten Freitag des Monats. Jeder von uns, jeder, der möchte, erzählt eine Geschichte. Sie darf wirklich passiert oder erfunden sein. Lustig, unheimlich oder lieb. Wir essen Suppe, trinken ein Glas Wein. Alle zusammen um den Kamin. Herr Booth kommt auch.«

Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Isabella aufschaute, und ich wagte, zu ihr hinzusehen. Ihre Augen waren etwas farblos, fand ich.

»Wer ist Herr Booth?«, fragte ich.

»Er ist Margarets Mann. Sie wohnen ein Stück weiter entfernt, in Newburgh. Booth ist ein Charakter.« Robert grinste.

»Das kann man wohl sagen.« Es klang undeutlich, denn Isabella sprach mit vollem Mund.

»Er hat etwas Ungewöhnliches«, sagte Robert. »Du wirst schon sehen.«

Ich blickte zu Isabella. Etwas Lebendiges war plötzlich in ihren Augen erschienen, als ob sie endlich anwesend wäre. Sie hatte dunkle Locken und eine sehr helle, fast durchscheinende Haut. Sie hatte ein Grübchen im Kinn, volle dunkelrosa Lippen. Ich war gespannt, ob sie an diesem Abend auch kommen würde, ob sie auch eine Geschichte erzählen würde, aber ich sagte nichts und blieb meinerseits so lange still, bis der Moment vorbei war. Robert und Johnny redeten unterdessen über eine Geschichte, die Herr Booth beim vorigen Mal erzählt hatte, über eine Meerhexe mit goldenen Augen, die so stark leuchteten, dass sie Männer ein für alle Mal blind machten.

»Natürlich galt das nur für Männer«, sagte ich kichernd. Isabella lächelte leise, und das erfüllte mich mit einer verrückten Freude.

Den Rest des Tages war ich damit beschäftigt, mir eine gute Geschichte für diesen Abend auszudenken. Es war nicht so, dass ich unbedingt eine Geschichte erzählen wollte, eigentlich stellte ich es mir schön vor, einfach den anderen zu lauschen, dazuzugehören, vor mich hin zu träumen, aber ich fand, dass ich, als Gast, etwas beizutragen hätte. Ich vermutete, dass sie das von mir erwarteten, wenn sie das wahrscheinlich auch nie sagen würden. Und ich kannte doch gute Geschichten, oder? Geschichten, die sie nicht kennen würden. Geschichten, die ich gelesen hatte oder die Claire und ich einander erzählten. Manchmal tauschte ich sogar Geschichten mit Fanny aus, aber sie ist keine so große Erzählerin, zu verlegen, oder ihre Fantasie ist sittsamer als die meine oder die Claires. Aber ich fand es schwierig. Robert hatte gesagt, dass es alles Mögliche sein durfte, aber es gab gewiss eine Tradition, was die Länge, die Thematik betraf. Wollten sie etwas zum Lachen? Wollten sie etwas Unheimliches? Und wenn, was fanden sie dann witzig oder unheimlich? Ich spazierte ein Stück Richtung Hafen. Es war trocken und dicht bewölkt, warm, ein bisschen schwül sogar, aber ich fand es schön, ein wenig allein zu sein, die Umgebung zu erkunden, unbekannte Luft einzuatmen.

Mit den Augen von heute sah es ganz anders aus, fast so, als wohnte ich hier, als sei ich schon so oft hier gegangen, dass es mein Hafen geworden war. Ich sah die Fischer ihre Netze auf dem Kai ausschütten, junge Kerle Fisch nach Fisch nach Fisch in Holzkisten werfen. Die Fische zappelten übereinander, schnappten mit ihren Mäulern und flappten mit ihren Kiemen. Ihre Augen waren schwarz wie der Nachthimmel, oder vielleicht wie die Tiefen der See. Fässer wurden ausgeladen, Boote legten an und wurden mit dicken Tauen am Kai festgemacht. Möwen kreisten spähend über dem Berg Fische; erstaunlicherweise stießen sie nicht hinab, um rasch einen Bissen zu stehlen. Vielleicht wurden sie so unsanft fortgejagt, dass sie sich das abgewöhnt hatten. Mitunter stießen sie Schreie aus, gellend und voller Frustration, zumindest klang es für mich so.

»Du kommst nicht von hier.« Eine Frauenstimme, entschieden. Vorwurfsvoll vielleicht.

Auf einem Fass vor einem grünen Gebäude, auf dem SPEICHER 2 stand, saß eine Frau von etwa sechzig. Ihr Gesicht wirkte auf mich, als hätte sie ein schweres Leben gehabt. Ihr Haar war unter einer schmutzigen Haube versteckt, und ihre Schürze hatte eingetrocknete braune Streifen. Ihre Hände waren beschäftigt, ohne dass sie etwas darin hielt.

»Fischarbeit, Fischarbeit, Fischarbeit«, sagte sie.

Ich hatte keine große Lust auf unsinniges Geplauder mit einer, die offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf war, also wollte ich sie einfach nicht beachten, doch als ich an ihr vorbeiging, ergriff sie meine Hand. Ihre Hand war rau und warm.

»Kind«, sagte sie, jetzt erheblich freundlicher, »alles ist die ganze Zeit nur Fisch.«

Sie sah mich so betrübt an; ihre Augen groß und wässrig, von der Art Blau, das fast weiß ist, als sei die Farbe langsam von der Zeit verschlissen worden, durch alles, was sie hatte sehen müssen.

Ich wollte etwas erwidern, etwas Besänftigendes, doch mir fiel nichts Rechtes ein. Es schien mir auch schlimm, sein Leben lang zwischen toten Fischen zu sitzen. Ich lächelte sie an, drückte kurz sachte ihre Hand.

»Du weißt auch Bescheid, hm?«, sagte sie. »Über die Geschichten. Du hast sie auch.«

»Die Geschichten?« Ich hatte jetzt genug davon. Ihre Hand hielt die meine zu fest, ihre Augen blickten zu starr in die meinen, es wurde warm, drückend, von der Sonne, die ihre Wärme durch eine dicke Wolkenschicht zu pressen versuchte.

»Er mit dem Menschenkopf, Fischleib, der Hexer aus der See. Niemand, der ihn kennt, nimmt seine Geschichten mit.«

»Pardon«, sagte ich und zog meine Hand mit einiger Mühe aus der ihren. Sie blickte erschrocken, auch ein bisschen böse.

»Ach, du weißt nichts«, sagte sie dann und schaute von mir weg.

Ich blieb noch kurz stehen, doch sie fuhr fort mit dem, was sie mit ihren leeren Händen tat, und sagte nichts mehr. Volksweisen dachte ich, als ich mit einem Umweg zum Haus der Baxters zurücklief. Sie dachte gewiss an alte Volksweisen. Und ansonsten war sie verwirrt, wie alte Leute Knoten in ihren Gedanken haben, an denen sie immer wieder hängen bleiben. Auf dem Gartenweg kam Johnny mir entgegen. »Willst du meine Geschichte hören?«

Ich sagte, dass ich das schon wolle, aber ob er sie nicht lieber bis heute Abend aufbewahrte? Er schüttelte heftig den Kopf und zog mich mit zu einem Bänkchen im Garten, wo er mit einer Geschichte über Fliegen und Marienkäfer begann, die Krieg mit den Schnecken führten. Es war eine komische Geschichte, aber ich war nicht ganz mit meinen Gedanken dabei. Ich musste stets an diese Fische denken, wie sie mit ihren unendlich tiefen Meeresaugen in den Himmel blickten und wortlos um Hilfe schrien.