Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Harald Bergmann und Lena Schwartz

- Sprache: Deutsch

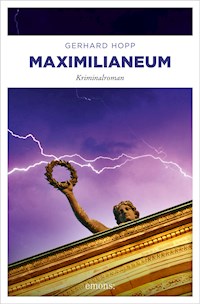

Hochspannung verknüpft mit dem Insiderwissen eines Abgeordneten. Ein Bewohner des altehrwürdigen Studentenwohnheims im Münchner Maximilianeum verschwindet spurlos. Der Landtagsdirektor bittet Kommissar Harry Bergmann und seine Kollegin Lena Schwartz um Hilfe. Doch was als Freundschaftsdienst beginnt, entpuppt sich als Auftakt zu einem mörderischen Wettlauf gegen die Zeit. Die Spur führt zu einem dunklen Geheimnis, das nicht nur die Geschichte des Maximilianeums in neuem Licht erscheinen lässt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerhard Hopp, Jahrgang 1981, studierte Politikwissenschaften, Amerikanistik, Geschichte (M.A.) sowie Ost-West-Studien (M.A.) und promovierte 2010 im Fach Politikwissenschaften. Seit 2013 ist er direkt gewähltes Mitglied des Bayerischen Landtags und seit 2018 Mitglied des Präsidiums des Landtags. Er ist Vorsitzender des Bayerischen Bibliotheksverbandes und Mitglied im Medienrat.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang finden sich Übersichtskarten des Maximilianeums.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Montage aus lookphotos/Jan Greune,

shutterstock.com/PK_plants, PublicDomainPictures/Pixabay.com

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Carlos Westerkamp

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-921-1

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Medienagentur Gerald Drews, Augsburg.

Ich ermahne dich, Ikarus, dich auf mittlerer Bahn zu halten, damit nicht, wenn du zu tief gehst, die Wellen die Federn beschweren, und wenn du zu hoch fliegst, das Feuer sie versengt. Zwischen beiden fliege.

Ovid

Auf den Höhen soll es ragen,

edler Bildung sichrer Hort,

reiche Geistesfrucht zu tragen,

als ein stiller Musenort,

Bayerns hoffnungsvollen Söhnen

bauet Max hier ein Asyl,

alles Wahren, Guten, Schönen

Sterne sind ihr leuchtend Ziel.

Aus dem Festlied anlässlich der Grundsteinlegung des Maximilianeums am 6.

Prolog

Stuttgart, Palais Hohenheim, am Morgen des 9. Januar 1819

Marie war ebenso alarmiert wie ratlos und ging unruhig im spärlich beleuchteten königlichen Schlafgemach auf und ab. Unerträglich kam der jungen Dienstbotin die Stille vor, die nur vom Knarzen der Bodendielen unter ihren Füßen unterbrochen wurde. Sie hätte sie von dieser törichten Unternehmung abhalten sollen, schalt sie sich. Aber sie wusste, dass es hoffnungslos gewesen wäre. All ihren Warnungen zum Trotz war die erkältete Monarchin zu einer Kutschfahrt aufgebrochen, um ihren Gatten Wilhelm zu sehen und zur Rede zu stellen. Seit sie am Hof zurück war, erschien sie ihr kränklicher und zerbrechlicher denn je, und ihr Zustand wurde stündlich schlechter.

Betroffen blickte die Zofe in das schweißgebadete Gesicht und fixierte die glasigen Augen der beim Volk so beliebten Zarentochter. Von Kindesbeinen an begleitete Marie sie, und es bereitete ihr Kummer, zu sehen, wie schwer Katharina an ihrem Schicksal trug. Und dies umso mehr seit jener Nacht, in der die Königin sich ihr anvertraut hatte.

»Eure Majestät, liebste Freundin, bleibt bei mir! Sprecht mit mir«, sagte sie verzweifelt, doch die Gestalt im Krankenbett wand sich nur und reagierte nicht.

Der Leibarzt Dr. Georg von Hinrichsen stürmte ins Zimmer und warf Marie beunruhigte Blicke zu. »Sie spricht im Fieberwahn. Holt eine Schüssel Wasser und …«

Ein Schütteln der Kranken unterbrach ihn. Katharina Pawlowna bäumte sich auf und stöhnte vor Schmerzen. Krächzen erfüllte den Raum, bis es schlagartig leise wurde.

»Schnell! Sie verliert das Bewusstsein«, rief der Arzt.

Marie stürzte zum Bett und ergriff Katharinas Hand. Sie war feucht und kalt.

Katharina versuchte noch etwas zu sagen, doch sie war kaum zu verstehen. Nur ein »Bitte, Marie …« wiederholte sie wieder und wieder, und ihre Augen quollen hervor.

Wenige Augenblicke später war die erst dreißigjährige Frau tot.

Im Arztbericht wurde nüchtern vermerkt: »Ihre Majestät sprach morgens um sieben Uhr über mancherlei Gegenstände ungehindert. Danach fiel sie jedoch in Bewusstlosigkeit, der Puls wurde schwächer, und sie starb.«

***

Katharinas hoffnungslosen Gesichtsausdruck würde Marie nie vergessen, da war sie sicher, als sie wenige Augenblicke später mit klopfendem Herzen vor dem Frisiertisch der verstorbenen Königin stand und sich selbst im Spiegel betrachtete. Sie wischte sich Tränen aus den Augen und atmete tief durch. Einen letzten Dienst konnte sie ihrer Herrin noch erweisen.

Kurz zögerte sie, dann öffnete die Zofe eine Schublade und holte ein sorgsam gefaltetes Schriftstück hervor.

Der Morgen graute bereits, als sie aus der Türschwelle trat und die kalte Luft einsog. Immer wieder ertastete sie in der Innentasche ihres Rockes das Papier. Vorsichtig sah Marie sich um, überquerte dann schnellen Schrittes den Hof und zog eine schwere Holztür in den Stallungen gegenüber auf, um dort einen Burschen unsanft aus dem Schlaf zu rütteln. Ernst blickte Marie dem noch schlaftrunkenen Jungen in die Augen und packte ihn an den Schultern.

»Steh auf. Du hast einen Botendienst für mich zu erledigen!«

Achtzig Kilometer nördlich von Moskau, Gegenwart, zu Jahresbeginn

Durch das Holpern des Mercedes verrutschte seine Augenbinde ein kleines Stück, und er konnte einen winzigen Ausschnitt der Welt draußen erhaschen. Weiße Schneefelder zwischen dunklen Wäldern rauschten an ihm vorbei. Mehr sah er nicht, seit sie den Flughafen Moskau-Scheremetjewo verlassen hatten.

Geflogen war er zwar schon häufig in seinem Leben, der luxuriöse Gulfstream-Privatjet, mit dem er dort gelandet war, beeindruckte ihn dennoch, und er hatte die atemberaubende Aussicht aus den übergroßen ovalen Fenstern ebenso genossen wie die bequemen Ledersessel. Das war der Luxus, den er zumindest seiner Familie bieten wollte. Ihm selbst würde dafür kaum noch Zeit bleiben.

Als er von der Gangway direkt in eine Limousine bugsiert und schwarzer Stoff über seine Augen gelegt wurde, erfasste ihn ein flaues Gefühl in der Magengegend, das ihn seitdem nicht mehr losließ. Es war erstaunlich, wie schnell man in der Dunkelheit das Zeitgefühl verlor, und so konnte er durch die schwankenden Bewegungen des Fahrzeuges nur erahnen, dass sie zügig über Land fuhren, sich Kilometer für Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernten.

Endlich, nach einer kleinen Ewigkeit, kam der Wagen knirschend auf Kies zum Stehen, und die Seitentür wurde aufgerissen. Licht flutete in den Rückraum, und er musste blinzeln, als er von der Augenbinde erlöst wurde. Etwas steif vom langen Sitzen erhob er sich und stieg mit ungelenken Bewegungen aus dem Wagen.

Wo war er? Vor ihm erstreckte sich ein klassizistischer Palast mit Säulengängen und einer weitläufigen Anlage. Hinter ihm konnte er einen Park mit Teichanlagen, Zedernwäldchen und Gewächshäusern erkennen. Sein Begleiter, der die Fahrt über wortkarg neben ihm gesessen war, wies ihm mit der Hand den Weg zur hölzernen Eingangstür, die von zwei geschwungenen Steintreppen eingerahmt wurde.

Einen Augenblick später saß er in einem riesigen Arbeitszimmer mit hohen Glasfenstern und sah sich staunend um. Der herrschaftliche Raum, früher wohl ein Ballsaal, war über und über gefüllt mit Gemälden, Statuen, Vasen und Büsten. Die Zusammenstellung erschien ihm auf den ersten Blick wahllos. Griechisch, römisch, assyrisch, ägyptisch. In jedem Fall protzig, ging ihm durch den Kopf.

Sein Gastgeber ließ auf sich warten. Nach einer halben Stunde öffnete sich endlich die Tür, ein groß gewachsener Mann nahm am vergoldeten Schreibtisch Platz und fixierte ihn mit stahlgrauen, kalten Augen. Selbstbewusstsein schien ihm aus jeder Pore zu strömen. Eine unbehagliche Stille breitete sich aus, bis er endlich zu sprechen begann.

»Sie haben, wonach ich suche?«, fragte der Russe mit leichtem Akzent.

Zum ersten Mal saßen sich die beiden direkt gegenüber. Bislang waren sie lediglich über Mittelsmänner und telefonisch in Verbindung gewesen, aber er erkannte die Stimme sofort und nickte. »Ja, ich kann es Ihnen organisieren. Haben Sie … ihn … denn schon?«

»Lassen Sie das meine Sorge sein. Er ist bereits in meinem Besitz«, sagte der Gastgeber langsam und mit tiefer Stimme.

»Der Preis für meine Hilfe ist in Ordnung für Sie? Und Sie stellen wie versprochen den Kontakt zur Klinik her?«, fragte er vorsichtig nach.

Der Russe lachte. »Haben Sie keine Sorge. Ich verhandle nicht. Sie bekommen den Lohn, den Sie verdienen.«

Nur wenige Augenblicke später war das Gespräch beendet. Als er in den Fond des schwarzen Mercedes stieg und sein stummer Begleiter ihm erneut die Augen verband, wurde er das Gefühl nicht los, dass er den Besuch bereuen würde.

Er hatte einen folgenschweren Fehler begangen. Das Schicksal nahm seinen Lauf.

Dienstag

1

München, Maximiliansanlagen, 22:15Uhr

Spät war es geworden heute. Ungewöhnlich spät sogar für seine Verhältnisse. Schon in der Schulzeit hatte Andreas Schechtner mehr Freude daran gehabt, sich in Literatur zu vertiefen, als der Letzte auf einer Party zu sein. Insbesondere die Antike und alte Sprachen hatten es ihm angetan. Bücher über römische, griechische oder bayerische Geschichte verschlang er geradezu. Dass er nun, mit zwanzig, seit mittlerweile fast einem Jahr in einem der eindrucksvollsten historischen Gebäude Bayerns wohnen durfte, hätte er sich in seinen schönsten Träumen nicht ausgemalt. Als einer von wenigen Auserwählten war Andreas mit den besten Abiturienten des Landes in den Kreis der Maximilianer aufgenommen worden und konnte seitdem freie Kost und Logis in der Studienstiftung im Südtrakt des Maximilianeums mitten im Herzen Münchens genießen.

Bei allem Lernstress im Studium lud die Isar, nur einen Steinwurf entfernt, zu spontanen Feiern ein, denen sich sogar die Fleißigsten wie er nicht ganz entziehen konnten. Die angenehmen Temperaturen kurz vor Ostern hatten Hunderte nach draußen gelockt, die im Schneidersitz um kleine Lagerfeuer zusammensaßen und die Atmosphäre des beginnenden Frühlings genossen. Als Andreas auf die Uhr sah, schreckte er auf.

»Ich muss los. Morgen muss ich gleich um acht Uhr in die Sprechstunde von meinem Prof.« Er erhob sich vom Kiesbett am Uferrand und verabschiedete sich von seinen Kommilitonen, mit denen er zuvor über die Abschlussprüfungen des Semesters geplaudert hatte. Dass es beim Gespräch mit Professor Manchl um eine Mitarbeit bei einem Forschungsprojekt gehen würde, verschwieg Andreas geflissentlich – er hatte die Erfahrung gemacht, dass ihn manche Kommilitonen mit Neid betrachteten.

Zum Glück hatte er es nicht weit nach Hause, da das Maximilianeum nur wenige Gehminuten entfernt lag. Er musste lediglich die Wege nehmen, die sich inmitten der Parkanlagen den Uferhang hinaufschlängelten. Durch die Baumwipfel blitzte sporadisch die golden angestrahlte Fassade des imposanten Prachtbaus am Isarhochufer auf, und die Säulen, Rundbögen und Statuen zeichneten sich vor dem klaren Nachthimmel ab.

Wie immer erfasste Andreas ein erhebendes Gefühl, als er sein Wohnheim, das wohl privilegierteste in der ganzen Stadt, erblickte. Nach dem tragischen Unfall seiner Eltern war er bei wechselnden Pflegeeltern aufgewachsen. Ausgerechnet hier, in einem über eineinhalb Jahrhunderte alten Renaissancebau, der seit 1949 auch den Bayerischen Landtag beherbergte, hatte er zum ersten Mal in seinem Leben so etwas wie Heimatgefühle.

Als es im Unterholz knackte, dachte er sich zunächst nichts dabei und führte es auf den Frühlingswind zurück, der durch die Bäume fuhr. Dennoch beschleunigte er seinen Schritt und drehte wachsam den Kopf.

Wieder raschelte es, und das Gefühl kroch in ihm hoch, beobachtet zu werden. Aber niemand war zu sehen.

Sein Herz schlug schneller, als er auf dem Pfad, der von rechts einmündete, eine Gestalt entdeckte.

Andreas kniff die Augen zusammen und bremste seinen Lauf ab. Zu viele Berichte über nächtliche Überfälle hatte er in den letzten Monaten gelesen. Insbesondere seit dem Mordfall beim Maxwerk auf der anderen Seite des Maximilianeums im letzten Jahr waren alle Bewohner des Hauses vorsichtiger geworden.

Erleichtert stellte Andreas fest, dass es sich lediglich um eine Radfahrerin handelte. Sie war tief über den Lenker gebeugt. Als sie ihn entdeckte, winkte sie ihm zu. »Hallo, Sie, haben Sie bitte kurz Zeit? Bei mir hat sich etwas im Rad verfangen, und ich komme nicht weiter.«

Andreas blieb einen Moment unschlüssig stehen, bis er sich einen Ruck gab und auf sie zuging. »Wie kann ich denn helfen?«

»Dort unten hat sich ein Ast eingeklemmt.« Sie deutete auf die Stelle, hustete und hielt den Ellenbogen schützend vor ihr Gesicht.

Andreas stellte seine Tasche ab und kniete sich auf den Waldboden. Gerade betrachtete er das Rad, um den Ast zu suchen, als sich plötzlich eine Hand um seinen Mund legte und ihn mit brachialer Gewalt zurückzog. Ein gedämpftes Stöhnen entkam ihm, während er über den Boden geschleift wurde und im Dunkel des Waldes verschwand. Aufgeschreckt flatterten einige Vögel in den Nachthimmel.

Einen Moment später kehrte wieder Ruhe ein, und sowohl der Student als auch die Radfahrerin waren verschwunden.

Mittwoch

Sitzungswoche des Bayerischen Landtags vor Ostern

2

München, Kriminalfachdezernat 1, K11, 9:45 Uhr

»Ist die neu? Über Geschmack lässt sich ja nicht streiten, aber muss das sein?« Harald Bergmann deutete auf die knallrote Oberschale von Lena Schwartz’ Smartphone. Er war bekennender Fan des Münchner Lokalrivalen mit den weiß-blauen Vereinsfarben und verzog das Gesicht beim Anblick des Logos des deutschen Fußballrekordmeisters.

»Na, ich dachte mir, ein Serienmeister bringt Glück für die Suche nach Serientätern, Harry«, antwortete die junge Kriminalkommissarin schlagfertig und lachte auf. »Nur Spaß. War ein Geburtstagsgeschenk meiner besseren Hälfte.«

Bergmann saß ihr an ihrem Doppelschreibtisch gegenüber und nippte an seinem Morgenkaffee, als Inge Schroll den Kopf durch die halb geöffnete Tür steckte. »Chef, ein Herr aus dem Landtag will dich sprechen.«

»Aus dem Landtag, für mich? Wer ist es?«

»Einen Namen hat er nicht gesagt, aber ausdrücklich nach dir gefragt«, antwortete die Sekretärin mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ich stelle ihn durch, du musst nur den Hörer abheben.«

Bergmann brummte in seinen Dreitagebart, setzte sich auf und hob ab. Technik war ihm zuwider, die Telefonanlage eingeschlossen.

»Kriminalhauptkommissar Bergmann«, nuschelte er, während Schwartz aufstand und die Notizen ihres aktuellen Falls an der Pinnwand betrachtete. »Ja, ich bin es persönlich. Oh, welche Freude, Herr Direktor. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Wie geht es Ihnen?«

Schwartz meinte, sich verhört zu haben, und drehte sich abrupt um, als sie Bergmann in das Telefon säuseln hörte. Seit über einem Jahr bildete sie mittlerweile ein Gespann mit dem älteren Ermittler. So holprig ihre Zusammenarbeit zu Beginn auch verlaufen war, seit den nervenaufreibenden Ereignissen um den Sommerempfang in Schloss Schleißheim im vergangenen Juli waren sie ein erfolgreiches Ermittlerteam. Damals hielten mehrere Bombenanschläge die Landeshauptstadt in Atem, stellten sich dann aber als spektakuläres Ablenkungsmanöver für einen Gemälderaub in den Katakomben des Maximilianeums heraus.

Die kecke Kommissarin und der bärbeißige, mit einer legendären Spürnase ausgestattete Kriminalhauptkommissar konnten kaum unterschiedlicher sein – sie hatte mit Anfang dreißig gerade eine kleine Familie gegründet, er war fast zweieinhalb Jahrzehnte älter und seit seiner Scheidung privat wie beruflich Einzelgänger.

Bergmann war für vieles bekannt: seinen Instinkt, seine Hartnäckigkeit und seine manchmal etwas schroffe Art. Duckmäusertum und übertriebene Manieren gehörten jedoch eindeutig nicht dazu. Umso erstaunter war Schwartz nun, ihn Höflichkeitsfloskeln austauschen zu hören. Nur einmal im vergangenen Jahr hatte sie ihn so erlebt, erinnerte sie sich und nahm schmunzelnd auf der Tischkante Platz.

Bergmann hatte sich fast kerzengerade aufgesetzt. Während er immer wieder nickte, schrieb er auf einem Notizblock mit. »Seit gestern Abend erst? Vielleicht ist er nur auf einer Feier hängen geblieben, Sie wissen ja, wie die jungen Leute sind … Nun gut, ich verstehe. Selbstverständlich. Es ist zwar eigentlich nicht unser Gebiet, aber für Sie machen wir das gerne. Wir kommen sofort. Keine Umstände, Herr Direktor.«

»War das der Direktor der Weltbank, oder wie soll ich deine Worte verstehen?«, fragte Schwartz grinsend, als Bergmann auflegte.

Er atmete durch und sah sie an. »Das war Landtagsdirektor Ullrich Löwenthal. Erinnerst du dich noch an ihn? Er war uns sehr behilflich beim Schleißheim-Fall.«

»Ach ja, wie könnte ich ihn vergessen. Vor ihm hättest du fast eine Verbeugung gemacht, so hat er dir damals imponiert in seinem Büro«, witzelte sie und spielte auf eine denkwürdige Begegnung mit Löwenthal bei den Ermittlungen im Landtag im vergangenen Jahr an, bei der Bergmann für seine Verhältnisse geradezu unterwürfig aufgetreten war.

»Jaja.« Er wischte ihre Bemerkung mit einer Handbewegung weg und schaute zum Fenster hinaus. »Dieser Fall Arthur Streicher ist mir immer noch ein Rätsel. Weder aus dem Tagebuch noch den Umständen seines Todes werde ich schlau.«

»Lässt es dich immer noch nicht los?«, fragte Schwartz stirnrunzelnd. Arthur Streicher hatte sich als genialer Drahtzieher herausgestellt, der sowohl die Münchner Polizei als auch seine Komplizen hinters Licht geführt hatte. Mehr als Indizien, dass es ihm eigentlich um etwas anderes als die Gemälde im Keller des Landtages gegangen war, hatten sie aber bislang nicht gefunden.

»Nein. Es ist jammerschade, dass wir ihn nicht lebend fassen konnten. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Rizin-Werte in seinem Blut darauf hinweisen, dass er auf der Flucht vergiftet wurde. Jemand wollte verhindern, dass wir mit ihm sprechen«, erwiderte Bergmann. »Und dass er sich auf der Brücke erschossen hat, macht es nicht logischer.«

Schwartz seufzte innerlich auf. Zigmal hatten sie schon über die spektakulären Ereignisse des letzten Sommers und die mysteriösen Umstände von Streichers Tod diskutiert. Zwei Anschläge im Stadtgebiet, eine weitere Bombendrohung zum Sommerfest des Landtages, eine Verfolgungsjagd mit Gemäldedieben, die in einer weiteren Explosion umkamen. Und schließlich die Flucht des Strippenziehers Streicher, der nur gestellt werden konnte, weil er das Tagebuch seines Großvaters, das er am Tatort verloren hatte, unbedingt zurückholen wollte.

Der Abgeordnete Stefan Huber und die Historikerin Christina Oerding, die bei der Flucht als Geisel genommen worden war, hatten damals hartnäckig auf der Theorie bestanden, Streicher habe im Keller des Maximilianeums einen verschollenen Zwillingsstein des Blauen Wittelsbachers, eines der wertvollsten Diamanten der Welt, gesucht. Bis auf eine Metallschatulle, die Jugendliche später zufällig in der Nähe der Isarauen aus dem Wasser gefischt hatten, konnten sie bislang jedoch keine weiteren Beweise finden. Auch das Tagebuch von Streichers Großvater lieferte wenig Aufschlussreiches.

In den letzten Monaten war es ruhiger um dieses Thema geworden. Bergmann und Schwartz hatten stillschweigend die Übereinkunft getroffen, vorerst nicht mehr darüber zu sprechen. Zu den Akten gelegt war die Sache für Bergmann jedoch nicht, das wurde Schwartz nun klar. Und der Anruf aus dem Amtszimmer des Direktors des Bayerischen Landtages hatte die Erinnerung an den Fall auch bei ihr schlagartig wieder nach oben gespült.

»Jetzt hast du mir aber immer noch nicht erzählt, was der Direktor von dir wollte«, sagte Schwartz.

Bergmann räusperte sich. »Also, ein völlig aufgelöster Betreuer der Maximilianer war bei ihm. Einer der Hochbegabten dort ist heute weder beim Frühstück noch bei seinem Professor aufgetaucht. Seit gestern Abend hat ihn niemand mehr gesehen.«

»Na ja, Studenten halt«, warf Schwartz ein. »Da würde ich mir jetzt noch keine großen Sorgen machen. Und außerdem wäre das doch ein Fall für unsere Kollegen in der zuständigen Polizeiinspektion.«

»Habe ich ihm auch gesagt. Aber der Verschwundene ist wohl höchst zuverlässig, und der Termin bei seinem Professor sei wichtig gewesen. Und der Betreuer scheint etwas von Leben oder Tod gesagt zu haben. Klang alles etwas verworren. Jedenfalls hat Löwenthal mich um den Gefallen gebeten, persönlich vorbeizukommen.«

»Wann? Wir stecken doch mitten im Autoschieber-Mordfall!« Schwartz deutete auf die Pinnwand hinter ihr.

»Nur heute. Der Rumäne ist bereits tot, das kann warten. Hier klang es so, als ob wir noch Schlimmeres verhindern könnten.« Bergmann klopfte entschieden auf den Tisch und zog seine etwas speckige Lederjacke von der Stuhllehne.

Schwartz seufzte und stand auf, wusste sie doch, dass Widerrede zwecklos war. Wenn Kriminalhauptkommissar Harald Bergmann sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, blieb er stur.

3

München, Maximilianeum, 10:30Uhr

Majestätisch tauchte die hundertfünfzig Meter breite Fassade des Bayerischen Landtages vor ihnen am Ende der Maximilianstraße auf, als der dunkelgraue Audi über das Kopfsteinpflaster rollte.

»Scheint einiges los zu sein heute«, meinte Schwartz und zeigte auf den Einsatzwagen der Landespolizei, der wie üblich an Plenartagen auf der Vorderseite des Gebäudes geparkt war.

Die prachtvolle Vorderseite des Baus aus dem 19. Jahrhundert war durch die Bauarbeiten eines neuen Besucherzentrums zum Teil verdeckt. So waren der repräsentative Brunnen und die Rasenfläche hinter Bauzäunen und Erdarbeiten verborgen. Das mit Rundbögen, Säulen und Nischen sowie von zwei offenen Turmarkaden eingerahmte Maximilianeum überragte dennoch gut sichtbar die Baustelle.

Bergmann und Schwartz grüßten beim Vorbeifahren die Kollegen im Einsatzwagen, bevor sie das ehrwürdige Gebäude in Richtung Ostpforte umrundeten, wo sie ihre Dienstausweise zeigten, um in den Innenhof zu gelangen. Ein Kollege der Landespolizei empfing sie an der Schranke.

»Guten Morgen, Herr Bergmann.« Der junge Beamte tippte an seine dunkelblaue Mütze. »Sie haben Glück, ein Parkplatz ist noch frei. Sondereinsatz, Herr Kommissar?«

»Nur eine kleine spontane Besprechung«, wiegelte Bergmann ab.

»Na, so was. Mich hat er glatt übersehen«, sagte Schwartz lächelnd, als sie neben den dunklen Dienstwägen der Minister und Staatssekretäre parkten. Mit seinen unkonventionellen Ermittlungsmethoden hatte Bergmann es zu einiger Berühmtheit gebracht, auch wenn seine Fans immer weniger wurden, je höher es in die Führungsebenen hinaufging.

Sie stiegen aus und ließen den Blick über den Innenhof schweifen. Auf der Rückseite des länglichen Prachtbaus waren im Verlauf der letzten Jahrzehnte moderne, funktionale Bürogebäude ergänzt worden, die sich jedoch erstaunlich gut in das Gesamtbild einfügten.

»Dort drüben müsste der Südbau sein, in dem die Studienstiftung untergebracht ist«, sagte Schwartz. Es war einige Monate her, als sie zum letzten Mal im Maximilianeum waren.

Im gesamten Gebäude herrschte Hochbetrieb, und Mitarbeiter, Abgeordnete sowie Besuchergruppen drängten sich durch das enge Treppenhaus. Auch die Aufzüge waren besetzt, sodass sie sich dafür entschieden, zu Fuß den Weg über die knarzenden Holzstufen zur obersten Etage zu nehmen. Schwartz ging leichtfüßig voran und hielt ihrem schnaufenden Kollegen die Glastür zur vierten Ebene auf, in der sich die Büros der Verwaltung befanden.

»Du die junge Sportliche … Ich der alte Denker … Schöne Aufgabenteilung«, konterte Bergmann ihren amüsierten Blick, während er nach Luft schnappte.

Landtagsdirektor Ullrich Löwenthal sprang von seinem Schreibtisch auf, als die Vorzimmerdame den Besuch der Kriminalpolizei ankündigte. Mit schnellen Schritten ging der frühere Ministerialbeamte, wie stets in einen perfekt sitzenden Dreiteiler gekleidet, den Beamten entgegen.

»Frau Schwartz, Herr Bergmann«, sagte er freudig und hob die Arme zur Begrüßung, »ich danke Ihnen, dass Sie so schnell kommen konnten. Nehmen Sie doch Platz. Der Stockwerksbetreuer von der Studienstiftung ist schon auf dem Weg zu uns.« Löwenthal wies auf die Stühle am Besprechungstisch.

Mit einem Seufzen setzte er sich ihnen gegenüber und fuhr sich durch das grau melierte Haar, das im Vergleich zu ihrer letzten Begegnung deutlich schütterer geworden war.

»Es tut mir leid, dass ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen muss«, begann er mit seiner sonoren Stimme. »Wir haben heute Plenarsitzung mit Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, von daher volles Haus. Aber Herr Rademacher von der Studienstiftung erschien mir ganz aufgelöst.« Auch in Ausnahmesituationen legte er Wert darauf, Ruhe und Korrektheit an den Tag zu legen. In so manch kniffliger Situation des Parlaments hatte er sich bereits als Krisenmanager bewährt. Selbst als Umweltaktivisten den Plenarsaal mit Transparenten bewaffnet stürmten, um eine Abstimmung zu verhindern, schaffte Löwenthal es, sie in die Schranken zu weisen. Über dem Gesetz und der Würde des Hohen Hauses stand für ihn niemand, so edel oder gut die Absichten auch sein mochten.

Lena Schwartz lehnte sich zurück und überließ ihrem Kollegen das Feld, wusste sie doch, dass Harald Bergmann es genoss, mit dem Direktor das Wort zu führen.

»Ehrensache«, wiegelte Bergmann ab und beugte sich vor. »Sie sagten, ein Student werde seit gestern Abend vermisst?«

»Ja, Andreas Schechtner. Zwanzig Jahre alt, sehr diszipliniert und korrekt. Herr Rademacher macht sich ernsthafte Sorgen, sonst hätte ich Sie nicht so schnell eingeschaltet. Aber Sie kennen das Maximilianeum und die Umstände bei uns am besten, dachte ich mir«, antwortete Ullrich Löwenthal und schenkte ihnen Kaffee ein, als es an der Tür klopfte. »Ah, Herr Rademacher, da sind Sie ja!«

Der Direktor winkte einen hageren, glatzköpfigen Mann in das Büro. Vorsichtig zog Ferdinand Rademacher den Stuhl zu sich und setzte sich. Er war zwar etwa im gleichen Alter wie Löwenthal und Bergmann, wirkte mit seinen matten Augen und der gebückten Haltung jedoch bedeutend älter. »Das sind Kriminalhauptkommissar Harald Bergmann und Kriminalkommissarin Lena Schwartz von der Kripo. Freundlicherweise stehen sie uns spontan mit Rat und Tat zur Seite. Gibt es etwas Neues?«

Rademacher schüttelte den Kopf. »Keine Spur von Andreas. Ich wusste nicht, dass Sie die Polizei um Hilfe gebeten haben.« Er lächelte bemüht, sah kurz zu den Ermittlern, um dann aber schnell den Blick wieder zu senken.

Bergmann zückte seinen Notizblock. »Wir sind zwar von der Mordkommission, aber weil wir schon einmal hier sind: Erzählen Sie uns doch bitte, was Sie über den Vermissten wissen. Sie sind der Betreuer des Studienheimes, richtig?«

»Ja, ich bin seit fast dreißig Jahren bei der Studienstiftung. Wir beherbergen hier etwa fünfunddreißig Studenten und kümmern uns um die Zimmer, das leibliche Wohl, das ganze Drumherum eben, wissen Sie?«, zählte er auf und blickte sie mit müden Augen an.

»Und Andreas Schechtner?«, hakte Bergmann nach.

»Andreas ist seit einem guten Jahr bei uns. Exzellenter Student. Geschichte und Latein. Immer einer der Ersten am Morgen. Und heute hatte er ein Gespräch mit einem Professor an der LMU, der ihn für ein Forschungsprojekt anwerben wollte. Ist nicht aufgetaucht, was überhaupt nicht zu ihm passt, verstehen Sie? Andreas war gestern noch ganz aufgeregt. Professor Manchl ist eine echte Koryphäe, und es ist eine große Chance für ihn. Daher war ich so aufgewühlt vorhin. Es sind ja in gewissem Sinne meine Schützlinge.«

»Dafür haben wir volles Verständnis, Herr Rademacher«, schaltete sich Schwartz ein. »Haben Sie eine Idee, wer oder was dahinterstecken könnte? Eine Freundin oder Bekanntschaft? Ungewöhnliche Kontakte oder Probleme? Was sagt die Familie?«

»Kann ich mir alles beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin ratlos. Und außer einer über neunzigjährigen Großtante hat er keine Familie.«

Schwartz und Bergmann wechselten Blicke.

»Haben Sie nicht gesagt, es gehe um Leben und Tod?«, warf Bergmann ein, und Löwenthal bestätigte dies mit heftigem Nicken.

»Da … da habe ich wohl im ersten Moment überreagiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe«, stotterte Rademacher. Unübersehbar zog der Landtagsdirektor seine Augenbrauen hoch.

»Zeigen Sie uns doch bitte sein Zimmer«, sagte Bergmann nach einer kurzen Pause. »Vielleicht finden wir dort Anhaltspunkte. Wir ermitteln zwar nicht offiziell, aber es schadet nicht, wenn wir uns umsehen.«

»Großartiger Vorschlag! Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen«, erwiderte Direktor Löwenthal. »Was meinen Sie, Herr Rademacher?«

Der Betreuer überlegte kurz. »Das müsste ich eigentlich mit dem Vorstand der Stiftung abklären. Jetzt sofort?«

»Ja, am besten sofort«, antwortete Bergmann und sah auf die Uhr. »Wir müssen danach zurück ins Kommissariat.«

Schwartz wunderte sich. Ursprünglich dachten sie, dem Direktor einen Gefallen zu tun. Nun hatte sie den Eindruck, dass ihre Hilfe beim Betreuer eher unerwünscht war. Und das machte sie misstrauisch.

Direktor Löwenthal erhob sich. »Sehen Sie es sich an. Aber bitte verhalten Sie sich diskret. Heute steht vieles an, zwei ausländische Delegationen und am Nachmittag die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Da gibt es einiges zu tun, und ich bin froh um Ihren Rat, Herr Bergmann und Frau Schwartz.«

»Letztes Jahr war das Haus leer, als wir hier waren. Jetzt erleben wir es zumindest einmal in voller Besetzung«, kommentierte Bergmann, bevor sie mit dem Studienbetreuer das Büro des Direktors verließen.

Kurz bevor er durch die Tür trat, berührte ihn der Direktor am Arm. »Offen gestanden, Herr Kommissar«, flüsterte er, »das Verhalten von Herrn Rademacher irritiert mich. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden?«

4

München, 10:30Uhr

Das grelle Licht blendete ihn, und seine Augen schmerzten. Andreas Schechtner ließ den Kopf auf seine Brust hängen, um der Lampe zumindest ein Stück weit auszuweichen und sich Linderung zu verschaffen. Seit er vor zwei Stunden zu sich gekommen war, durchlebte er seinen größten Alptraum. Er saß auf einem Stuhl, einen Knebel im Mund, die Hände mit Kabelbindern an die Armlehnen gefesselt. Hinter der Stehlampe, die ihm ins Gesicht leuchtete, verschwand der Raum um ihn herum im Dunkeln. Lediglich schwere, mit Tulpen verzierte Vorhänge an der Wand und die Umrisse eines einfachen Holztisches hatte er bislang erkennen können.

Sein Kopf dröhnte, als ob er von Hammerschlägen getroffen worden wäre, und seine Verzweiflung wuchs mit jeder Minute. Die tiefe Stimme auf der anderen Seite des Tisches war sein einziger Kontakt mit einer verstörenden Welt um ihn herum. Ruhig und bestimmt wiederholte sie immer wieder die gleichen Fragen.

»Junger Mann. Wir wissen von Ihnen und den Wächtern. Was können Sie uns zur Schatulle und zum Plan der Katakomben sagen? Wer weiß noch davon?«

Die dunkle Gestalt sprach, ohne aggressiv oder laut zu werden, und Andreas merkte, wie ihn gerade diese Kontrolliertheit einschüchterte.

»Sie müssen uns nur diese Fragen beantworten, und schon können Sie Ihr kleines Leben fortführen, als ob nichts gewesen wäre. Wenn nicht, werden wir es heute leider beenden müssen«, sagte die Stimme langsam und bedächtig, mit rollendem R, wie Andreas registrierte. Der Akzent kam ihm bekannt vor, polnisch oder russisch, überlegte er.

Andreas schüttelte den Kopf. Er konnte dazu nichts sagen. Nicht wegen des Versprechens, das er als Anwärter gegeben hatte, sondern weil er es schlicht und einfach nicht wusste.

Stille trat ein, in der Andreas nur sein eigenes Atmen hörte, das ihm mit dem Knebel zunehmend schwerer fiel.

»Junger Mann. In unserem Land ist ein Menschenleben weit weniger wert, als Sie es sich vielleicht vorstellen können. Wir kennen Ihre Geschichte. Niemand wird Sie vermissen«, hörte er sein Gegenüber langsam sagen. »Sie werden uns jetzt berichten, was Sie wissen.«

Wie aus dem Nichts zog eine Hand den Knebel aus seinem Mund, und Andreas holte keuchend tief Luft.

»Sie haben zehn Sekunden«, sagte die Gestalt.

Seine Gedanken rasten. Was sollte er tun? War das eine Prüfung, mit der er seine Integrität und Loyalität für seine künftige Aufgabe beweisen musste? Oder war dies bittere Realität?

Flehentlich bat er ins Halbdunkel hinein: »Ich weiß es wirklich nicht! Wir haben keine Schatulle! Ich kenne den Plan nicht! Bitte …«

Erneut trat unheilvolle Stille ein, bis die mittlerweile vertraute Stimme mit dem Akzent zu hören war. »Ich wiederhole die Fragen jetzt noch ein letztes Mal, junger Freund. Und dann überlegen Sie sich Ihre Antworten genau. Sie schreiben mit der rechten Hand, richtig? Ich bin sicher, Sie würden Ihre Finger schmerzlich vermissen.«

Im selben Moment wurde Andreas der Knebel wieder fest um den Mund gezogen, und ein stahlharter Griff umfasste von hinten seine rechte Hand. Als er die Kneifzange neben sich aufblitzen sah, überkam den jungen Studenten Panik.

5

München, Maximilianeum, Südbau, 10:50Uhr

Wortkarg lief Rademacher voraus und lotste Bergmann und Schwartz zum Südbau, in dem die Studienstiftung Maximilianeum große Teile der ersten drei Stockwerke für sich beanspruchte. Sie hatten Mühe, ihm zu folgen, während sie sich am Büro der Landtagspräsidentin im Herzen des Gebäudes vorbeischlängelten. Betriebsamkeit hatte den Landtag erfasst. Aktuell tagten die unterschiedlichen Fraktionen, bevor mittags die Plenarsitzung beginnen würde.

Kurz vor dem Übergang zum Südbau rief ihnen eine Frau hinterher: »Na, wenn das nicht meine Lieblingskommissare Harald Bergmann und Lena Schwartz sind! Was für eine Überraschung! Sie hätten schon Bescheid geben können, wenn Sie hier bei uns vorbeischauen!«

Bergmann drehte sich um und erkannte schnell, wem diese Stimme gehörte. Christina Oerding, die einen schicken Hosenanzug trug und mit federnden Schritten soeben die große Besuchertreppe heraufkam, winkte ihnen zu und hob tadelnd den Zeigefinger.

Mit ihr und dem jungen Abgeordneten Stefan Huber hatten sie sich im letzten Jahr beim Schleißheim-Fall zu einem ungewöhnlichen Team zusammengefunden.

»Mea culpa, Tina«, sagte Bergmann. »Wir sind kurzfristig auf einen Sprung vorbeigekommen. Der Landtagsdirektor hat uns um Rat gefragt.«

»Soso. Dann will ich euch mal nicht länger aufhalten in eurer Geheimmission. Aber was haltet ihr von einem gemeinsamen Mittagessen? Ich treffe Stefan um zwölf Uhr in der Landtagsgaststätte. Machen wir aus einem Zweierdate doch eine größere Runde zu viert!«, schlug die Historikerin, die beim Besucherdienst im Landtag arbeitete, vor.

Bergmann wechselte einen Blick mit Schwartz und antwortete: »Gute Idee. Landtagsgaststätte schlägt Polizeikantine. Abgemacht.«

»Das schaffen wir ja, Herr Rademacher, oder?«, wandte sich Schwartz an ihren Begleiter, der sich bislang im Hintergrund gehalten hatte.

Rademacher zuckte zusammen, als er seinen Namen hörte, und meldete sich beflissen. »Selbstverständlich, Frau Kommissarin.«

»Na dann, bis später! Meine Besuchergruppe wartet schon.« Tina drehte sich um und nahm die Treppe hoch zum Steinernen Saal. Im hohen Empfangsraum zwischen dem Plenarsaal und dem früheren Senatssaal sah sich bereits eine fünfzigköpfige Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern aus Unterfranken staunend um. Fernsehanstalten bauten ihr Equipment für die Interviews und Einspieler zur Regierungserklärung am frühen Nachmittag auf. Offizianten bereiteten die Unterlagen und kleinen Ledertaschen mit den Abstimmungskarten für die Sitzung vor, die an alle Abgeordneten persönlich ausgegeben wurden. Alles war bereit für den Plenartag im Parlament.

»Ich wusste gar nicht, dass ihr per Du seid«, sagte Schwartz, während sie den Übergang zum Südbau nahmen.

»Ja, wir haben uns immer wieder mal unterhalten. Die Umstände vom letzten Jahr haben sie wie mich noch weiter beschäftigt«, erklärte Bergmann.

»Soso …«, kommentierte Schwartz und zog die Augenbrauen hoch.

Als sie ein Stockwerk tiefer eine große Glastür mit der Aufschrift »Studienstiftung Maximilianeum« erreichten, nestelte Rademacher umständlich einen großen Schlüsselbund aus seiner Jackentasche und sperrte auf.

»Wer hat hier Zutritt?«, fragte Bergmann.

»Nur die Bewohner, die Betreuer und natürlich Hausmeister und Reinigungspersonal«, sagte Rademacher und zeigte auf die Türen. »Hier einen Platz zu ergattern ist schwierig. Ehemalige Ministerpräsidenten wie Franz Josef Strauß haben hier gewohnt.«

»Und seit 1980 werden sogar Frauen aufgenommen, haben wir letztes Jahr erfahren, erinnerst du dich, Harry?«, warf Schwartz ein. »Mitten in Bayern!«

Rademacher zog die Augenbrauen hoch. »Sie sind ja gut informiert, Frau Schwartz. Die Stiftung wurde von König Maximilian II. 1852 ins Leben gerufen. Ursprünglich hieß sie Athenäum und ist seit dem Bau des Maximilianeums hier in diesem Gebäude untergebracht. Seitdem trägt sie im Übrigen den Namen Stiftung Maximilianeum, und die Studenten nennen wir Maximilianer.«

»Oder Maximer, stimmt’s?«, unterbrach ihn Schwartz erneut.

»Ja, wieder richtig«, bestätigte Rademacher.

»Beim Schleißheim-Fall haben wir ein wenig über die Stiftung gelernt«, erklärte Schwartz.

»Dann wissen Sie sicher auch, dass das gesamte Gebäude nicht dem Bayerischen Landtag gehört, sondern der Stiftung Maximilianeum. Der Landtag ist nur Mieter.«

»Ja, wir erinnern uns«, antwortete Bergmann ungeduldig. »Ist es noch weit zur Unterkunft des Vermissten?«

Rademacher seufzte. »Hier entlang. Dritte Tür links.«

»Die Dekoration der Gänge ist für ein Studentenwohnheim schon außergewöhnlich.« Schwartz zeigte auf die Ölgemälde an den Wänden.

»Ja, nicht nur das Maximilianeum, sondern auch eine Kunstsammlung und Marmorbüsten gehören der Stiftung«, sagte Rademacher. »Ein Teil davon ist leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und vieles andere im letzten Jahr bei dem Raub. Die siebzehn Gemälde auf den Stockwerken hier sind alles, was übrig ist.«

Schwartz blieb vor einem Porträt stehen, das eine junge Frau mit Hut darstellte. »Königin Katharina Pawlowna, Gemälde von Franz Seraph Stirnbrand, 1819«, las sie. »Noch nie gehört. Muss man sie kennen?«

»Königin von Württemberg und Großfürstin von Russland«, antwortete Rademacher knapp, während er die Tür zum Zimmer von Andreas Schechtner aufschloss. »Bitte, schauen Sie sich um.«

Bergmann betrat als Erster das kleine, spartanisch eingerichtete Appartement. Ein unberührtes Bett an der Wand, ein sauber aufgeräumter Schreibtisch, eine kleine Sitzecke mit einem Fernseher. Den größten Teil des Zimmers nahm ein mannshohes Bücherregal ein, das bis auf den letzten Platz vollgestellt war.

Routinemäßig teilten sich Bergmann und Schwartz den Raum auf. Während er sich an den Schreibtisch setzte und vorsichtig die Schubladen öffnete, widmete sie sich der Sitzecke und dem Bücherregal.

»Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen derart aufgeräumten Schreibtisch gesehen«, brummte Bergmann. »Sogar der Abfalleimer ist komplett leer.« Demonstrativ hob er ihn hoch.

Schwartz drehte den Kopf zu ihm. »Eindrucksvolle Sammlung an Literatur über bayerische Geschichte hier«, erwiderte sie.

Bergmann griff nach einer kleinen Ledertasche, die neben dem Schreibtisch abgestellt war. Fein säuberlich waren Unterlagen eingeordnet. »Offensichtlich für das Gespräch mit dem Professor. Unser Vermisster ist ein sehr ordentlicher Typ.« Bergmann wandte sich Rademacher zu. »Was ist eigentlich mit seinem Telefon? Wurde es gefunden? Haben Sie ihn angerufen?«

Rademacher, der vor dem Bett stand, zuckte fast unmerklich zusammen. »Ja, selbstverständlich. Ich habe ihn angerufen, aber sein Handy ist aus.«

»Geben Sie uns doch bitte seine Nummer«, antwortete Bergmann nachdenklich, stand auf und warf einen Blick ins kleine Badezimmer, während Schwartz weiter im Bücherregal stöberte.

»›Die Kroninsignien des Königreiches Bayern‹«, las sie halblaut vor, »›Bayerns Krone 1806: Zweihundert Jahre Königreich Bayern‹, ›Der große Blaue Diamant der Wittelsbacher: Kronzeuge dreihundertjähriger europäischer Geschichte‹ …«

Bergmann wurde hellhörig und trat ans Bücherregal.

Schwartz fuhr fort: »Eine ganze Reihe an Büchern zu König Maximilian II. …« Sie zog ein dünnes Heft heraus, das über den »Stardiamanten für Bayern« berichtete. »Erstaunlich. Andreas Schechtner hat sich nicht nur besonders für König Maximilian, sondern auch für den Blauen Wittelsbacher interessiert.«

Als sie das Heft zurückschob, flatterte ein einzelnes Blatt zu Boden. Bergmann hob es auf und betrachtete das Papier. Ein blauer Stern, eingerahmt von zwei geschürzten Männern. Handschriftlich war daneben etwas notiert. »Lena, was heißt das? ›Hoffnung‹, oder?«

Schwartz studierte den Zettel und hob den Daumen.

»Daraus soll man schlau werden«, überlegte Bergmann. Das Zeichen jedoch kam ihm bekannt vor. Er hielt das Blatt Papier hoch. »Herr Rademacher, haben Sie so etwas schon einmal gesehen?«

Rademacher nahm ihm den Zettel aus der Hand. Einen Moment lang studierte er das Symbol. »Nein, tut mir leid. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Könnte eine Art Spaß unter Geschichtsstudenten sein. Kleine Rätsel liegen da im Trend.« Er versuchte sich an einem zaghaften Lächeln.

»So, meinen Sie?«, brummte Bergmann und fixierte Rademacher. Dann gab er sich einen Ruck und sah auf die Uhr. »Nun gut, das war’s fürs Erste, denke ich. Herr Rademacher, Sie halten uns bitte auf dem Laufenden. Ach, und den Zettel könnten Sie mir zurückgeben.«

Rademacher zögerte einen Moment, bevor er das Papier losließ. »Selbstverständlich, Herr Kommissar. Finden Sie selbst zurück? Ich müsste noch einiges erledigen.«

Als Bergmann nickte, verabschiedete sich der Betreuer eilig und verschwand durch die Tür.

»Komischer Typ«, meinte Schwartz, als sie die Stufen im Treppenhaus hinaufstiegen.

»Du sagst es. Er verheimlicht uns etwas, davon bin ich überzeugt. Und weißt du, was das auf dem Zettel war? Das Emblem auf der Metallschatulle.«

Schwartz blieb abrupt stehen. »Auf der Schatulle, die letztes Jahr an der Isar aufgetaucht ist?«

»Genau die meine ich«, antwortete Bergmann und sah auf die Uhr. In zehn Minuten waren sie zum Essen mit Tina Oerding und Stefan Huber verabredet.

6

München, Maximilianeum, Südbau, 11:55 Uhr

Seufzend ließ er die Tür seines Zimmers am Ende des Ganges im dritten Stock des Südbaus hinter sich zufallen. Lange hielt seine Erleichterung jedoch nicht an. Sofort holte ihn die Erinnerung an seine missliche Lage, in der er seit diesem Morgen war, wieder ein. Ferdinand Rademacher schloss die Augen und sammelte sich. Mit zitternden Fingern zog er ein Smartphone aus der Hosentasche. Gerade noch rechtzeitig hatte er es von Schechtners Nachttischkästchen an sich nehmen können, bevor die Ermittler es entdeckt hatten.

Kriminalpolizei. Ihm war fast das Herz stehen geblieben, als ihm der Landtagsdirektor in seinem Büro die beiden Beamten vorgestellt hatte. Und ausgerechnet die Kommissare vom vergangenen Jahr waren es.

»Keine Polizei, oder er stirbt sofort. Ich würde Ihnen nicht raten, an meiner Entschlossenheit zu zweifeln«, hatte der Anrufer heute Morgen mit ruhigen Worten, aber unmissverständlich klargemacht. In seiner Not hatte Rademacher sich daher spontan an Landtagsdirektor Ullrich Löwenthal gewandt, aber gerade das hatte sich als Fehler erwiesen.

Wie hätte ich auch ahnen können, dass er gleich die Kripo einschaltet, ärgerte er sich. Er hätte es ihnen sofort melden sollen, überlegte er, während er den Umschlag mit dem königlichen Siegel aufbrach und die Nummer auf dem Schreiben in sein Telefon eintippte. Wie erwartet, antwortete eine Mailbox.

»Es ist in äußerster Gefahr. Die Wächter erbitten Hilfe«, sprach Rademacher aufs Band.

Ihm war bewusst gewesen, dass ein solcher Fall irgendwann eintreten konnte. Dennoch fühlte er sich überfordert. Müde, zu langsam war er in der letzten Zeit geworden, und es war richtig gewesen, einen Nachfolger aufzubauen, wie es die Statuten vorgaben. Vor allem nach den Vorfällen des letzten Jahres, als dieser Dieb die Schatulle an sich gebracht hatte. Auf der Flucht hatte er ihn damals abgepasst und ihm eine unscheinbare, aber wirkungsvolle Giftspritze in den Hals injiziert. Er hatte zwar nicht gewusst, wie viel Streicher herausgefunden hatte, aber das Geheimnis zu bewahren hatte oberste Priorität.

In der Presse hatte Rademacher dann erleichtert gelesen, dass der Dieb nicht überlebt hatte. Von der Schatulle fehlte seitdem jede Spur. Jeden Tag verwünschte Rademacher sich dafür, dass er damals nicht früher und tatkräftiger eingegriffen hatte. So wie er es geschworen hatte. Er seufzte. Vorsichtig faltete er den Zettel auseinander und betrachtete die Stichworte, die er sich nach dem Anruf mit krakeliger Schrift notiert hatte.

Schatulle? Plan?

12Uhr am Wiener Platz.

Allein.

Rademacher schaute auf die Uhr. Er musste los, um seines Schülers willen. Auch wenn er ihnen nicht geben konnte, was sie von ihm wollten. Er hob das Bild über seinem Bett an und versteckte das Handy im Rahmen. Hastig nahm er einen kleinen Rucksack aus der Ecke, schob sich eine Mütze tief ins Gesicht und lief mit schnellen Schritten das Treppenhaus hinab.

***

Auf dem Wiener Platz, nur wenige hundert Meter vom Maximilianeum entfernt gelegen, herrschte um diese Uhrzeit Hochbetrieb an den Imbissbuden des kleinen, traditionellen Marktes. Die gebückte Gestalt, die sich die Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen hatte und sich suchend umsah, fiel zwischen den Menschentrauben kaum auf. Ebenso wenig wie der schwarze Kleinbus, der am Fußgängerübergang anhielt.

Die automatische Schiebetür ging auf, und die Gestalt mit der Schirmmütze stieg nach kurzem Zögern ein. Der ängstliche Blick des Studienbetreuers war zu sehen, bevor sich die Tür mit den verdunkelten Scheiben wieder schloss.

7

München, 12:00Uhr

Geübt fasste er in die Innentasche seiner Jacke und nestelte eine silberne Dose hervor. Mit stoischem Blick öffnete er sie und zog eine dünne Zigarette heraus. Nikolaus Attenbach schnippte das goldene Feuerzeug an und nahm einen tiefen Zug. Vor ihm auf dem Holzstuhl auf der anderen Seite des Tischs saß Andreas Schechtner mit hängendem Kopf. Er hatte das Bewusstsein verloren, und seine rechte Hand war blutverschmiert. Wo zuvor der Zeigefinger gewesen war, hatte sich eine Blutlache auf der Lehne des Stuhls gebildet, von wo es nun langsam auf den Boden tropfte.

»Dimitri, mach die Sauerei weg. Leg zumindest ein Handtuch unter. Wir sind hier nur zu Gast«, ermahnte der fünfzigjährige Deutschrusse seinen Helfer, der sich auf der anderen Seite des abgedunkelten Raumes im Hintergrund gehalten hatte. Nur wenn seine Fähigkeiten, die er sich bei zahlreichen Einsätzen im Afghanistan der 1980er Jahre erworben hatte, gebraucht wurden, bewegte er sich lautlos und mit gnadenloser Präzision.

Erbärmlich sah der junge Student aus. Mitleid hatte er von Attenbach jedoch nicht zu erwarten. Mit Menschenfreundlichkeit kam man in seinem Metier nicht weit. Die chaotischen 1990er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte er dazu genutzt, sich den Zuschlag für eines der staatlichen Ölunternehmen zu sichern, die damals Hals über Kopf privatisiert wurden. Sein deutscher Nachname hatte ihm dann dabei geholfen, um bei diesem knallharten Geschäft in Europa Fuß zu fassen. An Geld mangelte es ihm nicht. Dennoch fühlte er sich nirgends richtig heimisch. Weder in Deutschland, wo er seine Kindheit verbracht hatte, noch in Russland, wo seine Wurzeln waren.

Seine Familiengeschichte lag zu großen Teilen im Dunkeln. Romanow – diesen wohlklingenden Namen der versprengten Nachfahren der früheren russischen Zarenfamilie durfte er zwar nicht offiziell tragen. Er war aber davon überzeugt, dass er dazugehörte, vor allem nachdem er einen Brief seiner Mutter gefunden hatte, in dem sie ihn einen Romanow nannte. Das glänzende Bild – er ein Romanow! – hatte ihn nicht mehr losgelassen. Über hundert Jahre nach der Ermordung des letzten Zaren Nikolai II. waren die verbliebenen Romanows in der Welt verstreut. Finanziell konnte er wie ein Zar leben. Aber dennoch: Jeder in den besseren Kreisen ließ ihn spüren, dass er ein Emporkömmling war, keiner von ihnen – und dies niemals werden würde.

Allein wenn er an die pikierten Gesichter bei den Empfängen dachte, stieg die Wut in ihm hoch. So auch jetzt, als er den jungen Studenten musterte. Das würde er heute ein für alle Mal ändern. Jahrelang hatte er im Dunkeln getappt und Millionen Euro investiert, aber die letzten Puzzleteile hatten ihm gefehlt. Bis er auf diesen deutschen Ex-Soldaten aufmerksam geworden war, der im vergangenen Jahr in den Katakomben des Maximilianeums mächtig Staub aufgewirbelt hatte.

Bei den Presseberichten über ein Gemäldeversteck im Keller des Landtages hatte er zunächst noch weitergeblättert. Aber als ihm das Gerücht zugetragen wurde, Arthur Streicher habe einen verschollenen Diamanten gesucht, war der Oligarch hellhörig geworden.

Die fehlenden Beweise, dass er ein »echter« Romanow war, und noch dazu ein besonderer, würde er heute Abend endlich in Händen halten. Und noch viel mehr. Dafür war Attenbach zu allem entschlossen, das hatte der junge Student ihm gegenüber bereits schmerzhaft erfahren. Und das würden auch andere zu spüren bekommen.

Attenbach sah auf seine teure Uhr. »Dein Lehrer ist bereits unterwegs zu uns. Bete, dass er mehr zu bieten hat als du«, sagte er drohend in den Raum hinein.

8

München, Maximilianeum, Landtagsgaststätte, 12:00Uhr

Stefan wartete in der Friedrich-Bürklein-Halle vor dem Eingang zur Landtagsgaststätte auf Tina, die mit breitem Lächeln die Rote Empfangstreppe hinunterschritt. Als er sie entdeckte, winkte er ihr fröhlich zu und fuhr sich durch die modisch geschnittenen dunkelblonden Haare. Das Leben hat manchmal schon erstaunliche Wendungen parat, überlegte er. Sie hatten sich nach der gemeinsamen Schulzeit zunächst aus den Augen verloren, bis sie sich ausgerechnet hier im Bayerischen Landtag wieder über den Weg gelaufen waren. Sie als studierte Historikerin beim Besucherdienst und er als einer der jüngsten Landtagsabgeordneten im Parlament.

Bei den Vorfällen im letzten Jahr, als Tina entführt worden war, hatte es zwischen ihnen gefunkt. Allen Unkenrufen zum Trotz, die man Liebesverhältnissen nachsagte, die sich aus Extremerfahrungen entwickelten, lief es ganz gut zwischen ihnen. Lediglich Stefans Pendelei zwischen München und seinem oberbayerischen Stimmkreis mit vielen Wochenend- und Abendterminen stellte ihre Geduld immer wieder auf die Probe.

Als sie sich mit Küsschen begrüßt hatten, fiel Stefan sofort der schelmische Blick seiner Freundin auf. Ihre grünen Augen blitzten.

»Du hast doch etwas. Nun rück raus mit der Sprache!«, forderte er sie auf.

»In der Tat, mein Lieber«, sagte sie. »Du glaubst nicht, wer mir vor einer Stunde dort oben vor dem Büro der Präsidentin über den Weg gelaufen ist. Unsere beiden Kommissare Bergmann und Schwartz!«

»Echt jetzt?«, fragte Stefan ungläubig. »Die zwei habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Sehr schade, dass ich da noch in der Fraktionssitzung war.«

»Da kann ich dich aufmuntern. Ich habe ihnen vorgeschlagen, dass wir gemeinsam zu Mittag essen, wenn sie schon einmal hier sind.« Tina strich sich eine Strähne ihrer dunklen Haare aus der Stirn. »Und da kommen sie auch, wie aufs Stichwort!«

Tina zeigte auf den oberen Absatz der Roten Treppe, auf dem zunächst Harald Bergmann in seinen typischen verwaschenen Jeans und dem etwas zerknitterten Hemd auftauchte. Seine junge Kollegin Lena Schwartz hob sich wie gewohnt mit sportlicher Bluse und modischen Hosen optisch von ihm ab. Das ungleiche Paar hatte sie bereits entdeckt und kam zielstrebig über die Stufen, auf denen sich üblicherweise Besuchergruppen zum obligatorischen Erinnerungsfoto aufstellten, zu ihnen.

»Na, wenn das keine Überraschung ist«, begrüßte Stefan die beiden Neuankömmlinge, und nach kurzem Händeschütteln machten sich die vier auf den Weg zur Landtagsgaststätte. Im Gartensaal wurden Besucher bewirtet, während Abgeordnete und ihre Begleiter im Hauptsaal in Besprechungsnischen und an Tischen Platz nahmen. Am beliebtesten gerade in der Frühlings- und Sommerzeit war jedoch die große Terrasse, die an sitzungsfreien Sonntagen allen Gästen offenstand und ein Geheimtipp für Familienfeiern und Brunches geworden war.

Während Sitzungstagen wie diesem, an denen es im gesamten Gebäude hoch herging, waren alle Tische besetzt, und die Luft in der Gaststätte flirrte vom Klirren der Teller, vom Geplapper an den Tischen und von den herumsausenden Bedienungen, die um diese Uhrzeit viele ungeduldige und hungrige Besucher zu versorgen hatten.

Sie zwängten sich durch den voll besetzten Gartensaal. »Ich habe zwar nur für zwei Personen reserviert, aber bei so hochrangigen spontanen Gästen treiben wir bestimmt noch zwei Stühle auf«, sagte Stefan grinsend.

Der gestresste Ober empfing sie gewohnt theatralisch. »Signore Huber. Nur für zwei Personen reserviert. Und jetzt tauchen Sie mit vier auf!« Der Italiener schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

»Entschuldige, Mario. Kannst du da was machen?«, fragte Stefan etwas zerknirscht.

»Für Sie nicht, aber für die beiden bezaubernden Begleitungen selbstverständlich. Bella. Bella.« Mario verbeugte sich vor Schwartz und Tina und ging voraus auf die Terrasse. Ein kurzer Blick genügte, und er hatte eine freie Ecke auf der rechten Seite entdeckt, in der er einen Tisch und vier Stühle zusammenschob. Stolz zeigte er darauf, und die vier setzten sich amüsiert.

»Humor haben sie ja hier im Landtag«, stellte Lena Schwartz fest, während sie die Karte studierten.

»Zumindest in der Gaststätte. Weiter oben tagt eher die Abteilung Galgenhumor«, erwiderte Stefan schmunzelnd.

»Wer hätte gedacht, dass wir in dieser Runde einmal so einträchtig zusammensitzen würden«, sagte Tina, und Stefan erinnerte sich an ihre ersten Begegnungen, als er zunächst sogar als einer der Hauptverdächtigen auf Bergmanns Liste stand. Im Verlauf dieses denkwürdigen Tages hatte der Kommissar seine Meinung jedoch revidiert.

»Nun erzählen Sie doch, wieso Sie uns die Ehre geben!«, sagte Stefan neugierig. »Tina meinte, Direktor Löwenthal braucht Ihren Rat?«

»Ja, komische Geschichte«, sagte Bergmann. »Er hat angerufen und uns gebeten, zu kommen. Es ist noch kein offizieller Fall, deshalb kann ich darüber sprechen. Aber lassen wir es trotzdem bitte unter uns.« Bergmann schaute in die Runde.

Stefan und Tina nickten.

»Also gut. Einer der Bewohner der Studienstiftung hier im Haus ist seit heute Nacht verschwunden. Deshalb hat sich der Stockwerksbetreuer dem Landtagsdirektor anvertraut, der dann uns um Hilfe gebeten hat.«

»Genauer gesagt wollte er explizit den Beistand von Kriminalhauptkommissar Harald Bergmann«, warf Schwartz schmunzelnd ein.

»Ich denke, er hat an uns beide gedacht, weil wir den Betrieb hier am besten kennen«, wiegelte Bergmann ab.

»Nun gut, und dann habt ihr dem Direktor einen Gefallen getan«, meinte Tina.

»Danach sah es bei dem Betreuer allerdings gar nicht aus«, sagte Schwartz. »Ich hatte vom ersten Moment an den Eindruck, dass es ihm unangenehm war, dass wir da sind.«

»Direktor Löwenthal ist das auch aufgefallen«, meinte Bergmann nachdenklich. »Morgens hieß es noch, es gehe um Leben oder Tod, und gerade eben war dieser Rademacher spürbar froh, als wir wieder weg waren.«

»Rademacher? Ferdinand Rademacher?«, fragte Tina. »Ich glaube, ich habe ihn ein paarmal in Besprechungsrunden mit der Stiftung gesehen. Etwas kauzig und zurückhaltend, würde ich sagen. Also nicht mein Typ, Stefan.« Sie zwinkerte ihm zu. »Was habt ihr denn gemacht, nachdem wir uns über den Weg gelaufen sind?«

Bergmann seufzte. »Wir waren in der Unterkunft des verschwundenen Studenten. Andreas Schechtner heißt er übrigens. Ich habe noch nie eine derart saubere Studentenbude gesehen. Als ob sie frisch aufgeräumt und gesaugt worden wäre.« Ratlos strich er sich über den Dreitagebart.

»Also noch eine Eigenschaft, die so gar nicht mein Fall ist, wenn ich an mein Büro denke«, warf Tina ein.

Bergmann lachte auf. »Ja, und das, obwohl ihr mehr gemeinsam habt, als du meinst. Immerhin ist er Geschichtsstudent, und sein Regal war voll mit Büchern über König Maximilian II. und den Blauen Wittelsbacher.«

Tina wurde stutzig. »Meinst du das ernst? Über den Blauen Wittelsbacher? Den Diamanten?«

»Aber es wird noch besser. Zwischen den Büchern habe ich das hier gefunden«, brummte Bergmann. Umständlich nestelte er einen etwas zerknitterten Zettel aus seiner Hosentasche, faltete ihn auf dem Tisch auseinander und strich ihn glatt.

Stefan und Tina beugten sich neugierig vor und betrachteten die Symbole sowie die hingekritzelten Notizen.

»›Hoffnung‹? Und ein blauer Stern mit zwei Griechen links und rechts. Wie auf deiner Schatulle, Harald«, platzte es aus Tina heraus. »Unglaublich. Dieser Stein und diese Schatulle lassen uns nicht los.« Sie kniff die Augen zusammen. »Und was steht da noch? ›Zylinder‹?«

»Seit wann seid ihr beide eigentlich per Du? Habe ich da was versäumt?«, schaltete sich Stefan ein.

Tina und Bergmann wechselten etwas pikierte Blicke.

»Einige Zeit nach dem Gemälderaub vom vergangenen Sommer haben wir an der Isar die Schmuckschatulle gefunden«, erklärte Bergmann, »die von Arthur Streicher stammen könnte. Aber leider eben ohne Stein oder Diamant. Da habe ich Tina um Rat gefragt, wie sie es einschätzt.«

»Das habe ich dir doch erzählt, Stefan. Aber da sieht man mal wieder, wie gut du mir zuhörst«, echauffierte sich Tina und rümpfte die Nase.

Stefan versuchte irritiert, sich zu erinnern, aber es fiel ihm tatsächlich nichts dazu ein.