Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Harald Bergmann und Lena Schwartz

- Sprache: Deutsch

Der Tod lauert im Landtag München im Ausnahmezustand: Der Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim ist in vollem Gange, als eine Serie von Bombenanschlägen die Stadt erschüttert. Ein ungewöhnliches Quartett aus zwei Ermittlern, einer Historikerin und einem Abgeordneten setzt sich auf die Spur der Attentäter. Das verwickelt die vier nicht nur in den lebensgefährlichen Plan eines Psychopathen, sondern führt sie auch in die Katakomben des Landtags und zu einem der größten Geheimnisse der bayerischen Geschichte …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerhard Hopp, Jahrgang 1981, studierte Politikwissenschaften, Amerikanistik, Geschichte (M.A.) sowie Ost-West-Studien (M.A.) und promovierte 2010 in Politikwissenschaften an der Universität Regensburg. Seit 2013 ist er direkt gewähltes Mitglied des Bayerischen Landtags und seit 2018 Mitglied des Präsidiums. Er ist Vorsitzender des Bayerischen Bibliotheksverbandes und Mitglied im Medienrat. Als Autor und Herausgeber veröffentlichte er mehrere wissenschaftliche Publikationen im Bereich der Politik- und Parteienforschung.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang finden sich Übersichtskarten des Maximilianeums und der Schlossanlage Schleißheim.

© 2021 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

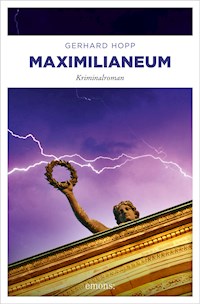

Umschlagmotiv: mauritius images/Ypps

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Carlos Westerkamp

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-721-7

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Medienagentur Gerald Drews, Augsburg.

Sort of a dope on the ropes,

letting Foreman swing away but,

like in the picture, hit nothing but air.

George Kalinsky, 1974

Rope-a-dope, Substantiv

Boxtaktik, die Muhammad Ali beim »Rumble in the Jungle« gegen George Foreman zugeschrieben wird. Der Boxer nimmt eine vermeintliche Abwehrhaltung ein – bei Ali, indem er sich in die Seile hängte – und erlaubt dem Gegner, Treffer zu landen, wodurch dieser ermüdet und Fehler begeht, welche der Boxer dann zu seinem Vorteil ausnutzt.

Prolog

Athen, Königliche Residenz, 1854

»Sagt, lieber Ratgeber, machen die Briten nun Ernst?«, fragte Otto I. und blickte seinem Adjutanten in die Augen. Probleme gab es genug, seitdem der bayerische Prinz vor gut zwanzig Jahren von Bord der britischen Fregatte »Madagascar« gegangen war und sein griechisches Königreich erstmals betreten hatte. Damals noch minderjährig, hatte er dank des Verhandlungsgeschicks seines Vaters im Spiel der europäischen Mächte ein Land übernommen, das sich gerade erst die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erkämpft hatte.

»Dieses Mal ist es wohl so, Majestät.« Georg Friedrich, der die Königsfamilie schon von Kindesbeinen an und durch so manche Krise hindurch begleitet hatte, wog seine Worte sorgfältig ab. »Bei der Annexion von Kreta oder beim Streit um die Inseln vor drei Jahren war es eine Machtdemonstration. Jetzt haben wir den Bogen womöglich überspannt.«

»Überspannt? Was hätte ich denn tun sollen, bei Gott?« Otto schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. »Wer hat sich denn mit den Osmanen verbündet? Wer hat griechische Leben in Gefahr gebracht? Unsere Stellung im Volk ist schon schwer genug. Da musste ich mich für eine Seite entscheiden, und das war Russland!« Otto atmete tief durch. »Was haben wir nun zu erwarten?«

»Ich kann nur Vermutungen anstellen, Majestät, aber bei der Lage auf der Krim und der Entschlossenheit der alliierten Truppen ist alles möglich«, antwortete Georg, als er von einem aufgeregten Klopfen unterbrochen wurde.

»Ma… Majestät, ein Bote aus Piräus bittet um dringenden Einlass!«, stotterte ein Diener ängstlich.

Otto und Georg wechselten beunruhigte Blicke. Der König befahl mit einer unwirschen Handbewegung, den Mann hereinzulassen.

»Majestät, bitte verzeiht die Störung zu dieser Zeit. Aber es ist wichtig.« Der Offizier der königlichen Flotte, in etwas derangierter Uniform, rang nach Luft. »Oberst Papadopoulos.« Er salutierte. »Die Briten. Sie haben den Hafen eingenommen. Wir hatten keine Möglichkeit, ihn zu verteidigen, sie sind in zehnfacher Überzahl wie aus dem Nichts gekommen. Auch die Franzosen!«

»Was? Ohne Vorwarnung?«, stieß Otto aus.

»Sie wollen hierher, nach Athen. Man hört, sie wollen die Stadt besetzen. Aber mehr weiß ich nicht. Ich bin so schnell, wie mich das Pferd getragen hat, hierhergeritten, um Euch zu warnen«, antwortete der Mann, noch immer nach Luft ringend.

»Wie viel Zeit bleibt uns?«

»Morgen früh könnten die ersten Truppen hier in Athen sein.«

König Otto stützte sich auf dem Tisch ab. »Ich glaube zwar nicht, dass sie mehr tun werden, als die Stadt zu besetzen, aber wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten.«

Georg Friedrich nickte zustimmend und gab dem König zu verstehen, dass er unter vier Augen mit ihm reden wollte. Otto folgte ihm zurück ans Fenster, und sie unterhielten sich mit gedämpfter Stimme, während der Bote auf weitere Befehle wartete.

»Wir werden Vorbereitungen zu Eurer Sicherheit treffen und die Wachen verdoppeln, auch wenn ich nicht glaube, dass sie Euch behelligen werden«, sagte Georg. »Aber die Briten und die Franzosen sind bekannt dafür, sich zu nehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.«

»Ihr habt recht, bringt in Sicherheit, was Ihr könnt. Wir sind ohnehin nicht auf Rosen gebettet. Da sind Plünderungen das Letzte, was wir brauchen.« Der König hielt inne. »Meint Ihr, sie wissen von ihm …? Dass er hier ist?«

»Ich kann es nicht sagen, mein König, aber er ist das Wertvollste östlich Roms.«

Eine Pause entstand, in der sie alle Optionen abwogen.

Otto holte tief Luft. »Teurer Freund, würdet Ihr mir einmal mehr einen Gefallen tun? Nehmt ihn, begebt Euch zu meinem Bruder König Maximilian nach Bayern, unterrichtet ihn über meine Situation und bittet darum, ihn sicher zu verwahren. Aber sonst zu niemandem ein Wort, habt Ihr verstanden?«

***

Zehn Jahre später wand sich König Maximilian II. Joseph von Bayern im Bett. Er konnte kaum atmen, und jede Bewegung schmerzte ihn höllisch. Begonnen hatte es mit einer unscheinbaren Rötung auf seiner Brust, aber innerhalb weniger Stunden überkamen ihn Schüttelfrost und heftiges Fieber, das ihn mit jedem Tag stärker plagte. Die Leibärzte standen neben dem königlichen Schlafgemach und berieten sich.

»So einen Fall habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht erlebt.« Einer der Mediziner zuckte ratlos mit den Schultern.

Urplötzlich bäumte sich der schwitzende König auf, die Brust über und über mit Wundmalen übersät. Der Leibarzt stürmte zum Bett und beugte sich über den Kranken, der ihm offenbar etwas sagen wollte. Der Monarch brachte jedoch nur noch ein Stammeln und Röcheln zustande, bevor er in sich zusammensackte.

»Der König ist tot. Unser geliebter König!« Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und die Bevölkerung war erschüttert. Innerhalb von nur drei Tagen war der Monarch an einer schlimmen Hautinfektion gestorben. Vermutet wurde eine besonders heftige Ausprägung einer Rotlauferkrankung, die zu seinem schnellen Tod führte. Mit gerade einmal achtzehn Jahren wurde sein Sohn Ludwig II. noch am selben Tag zum König von Bayern proklamiert und musste überraschend frühzeitig die Thronfolge antreten.

Der Regent wurde in einer Seitenkapelle der Theatinerkirche in München bestattet. Das Volk nahm still und betrübt Anteil, nicht wenige weinten. Das Herz des Königs wurde in die Gnadenkapelle von Altötting gebracht, wo es bis heute ruht. Aber eines der größten Geheimnisse Bayerns nahm er mit ins Grab.

Tag des Sommerempfangs des Bayerischen Landtags

Letzte Plenarwoche vor der Sommerpause

1

München, 6:00Uhr

Langsam öffnete Dragos Antonescu seine Augen, blinzelte in den halbdunklen Raum und verzog sofort das Gesicht. Sein Kopf dröhnte, seine Schulter schmerzte, und nur mühsam konnte er sich auf die Seite drehen. Wo war er? Wo war sein Handy? Erfolglos suchte er seine Hosentaschen ab.

Seine letzte Erinnerung war, dass er heute Morgen früher als sonst auf die Baustelle gekommen war. Der Vorarbeiter hatte ihn gestern angewiesen, die Werkzeuge und Kisten aufzuräumen, die liegen geblieben waren, und dies wollte er erledigen, bevor die Kollegen eintrafen.

Er versuchte zu rekonstruieren, was dann passiert war, konnte den Nebelschleier aber nicht durchdringen, der seine Erinnerungen umhüllte. Mühsam setzte Dragos sich auf und holte tief Luft. Ein kahler Raum, nur mit einem Feldbett und einem Schrank möbliert. Ein ovales Fenster mit verdreckten Scheiben und eine geschlossene Tür. Mehr war nicht zu erkennen. Vorsichtig lauschte er und hörte plötzlich Schritte im Nebenraum, dann nichts mehr.

Unendlich lange schien es zu dauern, bis er genügend Kraft gesammelt hatte, um aufzustehen. Eine gefühlte Ewigkeit hielt er sich am Bettpfosten fest und humpelte dann zum Fenster, wischte den Staub weg und lugte durch das trübe Glas. Bäume, Sträucher, Häuserreihen. »Das«, er kniff die Augen zusammen, »das war doch …« In der Ferne konnte er die beiden Türme der Frauenkirche erkennen und versuchte sich zu orientieren. Wo war er, verdammt?

Wieder lauschte er. Nichts. Langsam kehrten seine Kräfte zurück, und er konnte wieder ein wenig klarer sehen. Dragos überlegte kurz und entschied sich dann, es zu riskieren. Vorsichtig schlich er zur Tür und versuchte, den Knauf zu drehen. Verschlossen, stellte er enttäuscht fest und ärgerte sich gleichzeitig, wie naiv er gewesen war. An ein Aufbrechen oder Eintreten war nicht zu denken.

Da fiel sein Blick wieder auf das ovale Fenster. Er ging zurück und rüttelte daran. Der Rahmen wackelte, und mit etwas Mühe konnte er es aufziehen. Dragos beugte sich vor und schaute nach unten. Etwa drei Meter, schätzte er, das war zu schaffen. Mit Mühe zwängte er sich durch das halb geöffnete Fenster und setzte sich auf das Sims.

Gerade in dem Moment, als er Halt für den Abstieg suchte, hörte er das metallische Knacken eines Schlüssels. Die Tür wurde aufgesperrt, und ihm war klar: Jetzt musste es schnell gehen. Nervös drehte er sich, um hastig nach unten zu klettern, als die Tür bereits aufschwang und er in ein wutverzerrtes Gesicht blickte. Es kam ihm bekannt vor, nur woher?

Die unerwartete Begegnung brachte ihn für einen Sekundenbruchteil aus dem Konzept, er verlor das Gleichgewicht, rutschte von dem schmalen Sims, und beide Füße stießen ins Leere. Rückwärts stürzte er in die Tiefe, und hart prallte er auf dem Boden auf.

Ein brennender Schmerz durchzuckte ihn, und Sterne tanzten vor seinen Augen. Als er die Schritte hörte, wusste er bereits, dass es zu spät war.

2

München, Maximiliansanlagen, 6:05Uhr

»Na, wenn das so weitergeht, dann ruft Sie noch der Bundestrainer an«, begrüßte die Putzfrau Stefan Huber lachend im Erdgeschoss, als dieser kurz nach Sonnenaufgang die kleine Altbauwohnung in München-Haidhausen verließ. Die Stufen aus dem dritten Stock abwärts hatte er im Laufschritt genommen und trat nun mit Schwung auf den Bürgersteig.

Menschenleer war die Stadt, ruhig, so wie er es mochte, bevor der Trubel des Tages begann. Das war es ihm wert, eine Stunde früher als üblich loszulaufen und den Luxus zu genießen, nur einmal die Straße überqueren zu müssen, um in das satte Grün der Maximiliansanlagen im Herzen Münchens einzutauchen. Bei Sonnenaufgang erschien die Stadt friedlich wie ein schlafender Riese kurz vor dem Aufwachen.

Nachdem in den vergangenen Jahren zunächst Klimaproteste und dann die Maßnahmen in der Coronakrise sowohl das Stadtbild im Sommer als auch die öffentliche Debatte geprägt hatten, so war dies zumindest in den letzten Wochen vom Schwarz-Rot-Gold der Fahnen und Trikots der Fußballfans verdrängt worden. Die Europameisterschaft war in vollem Gange, und die Fußballbegeisterten hatten München fest im Griff. Fans belagerten tagsüber die Straßencafés und tummelten sich in den Stadtparks. Heute stand ein spannendes Spiel an, die Stadt würde später wieder aus allen Nähten platzen.

Gleich geblieben war die Hitze, die so rekordverdächtig wie in den Jahren zuvor auf der Millionenstadt lastete. Wer Sport treiben wollte, der musste früh aufstehen, um nicht mit einem Hitzschlag in den Tag zu starten.

Vor der Ampel an der Max-Planck-Straße ließ Stefan der Trambahn die Vorfahrt. Ihr Gebimmel registrierte er mittlerweile kaum mehr, seit er es ständig direkt vor seinem Zimmerfenster hörte. Sein Blick folgte der spärlich besetzten Bahn auf ihrem Weg Richtung Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen Landtages. Den umkurvte sie geschmeidig und fuhr weiter über die Isar hin zur Maximilianstraße.

Die Prachtstraße war zu einem Symbol der Entwicklung Münchens geworden: edel und teuer, mit exklusiven Geschäften und Lokalen gespickt, die für den Normalbürger kaum erschwinglich waren. Dies galt mittlerweile ebenso für die Wohnungen in der Innenstadt, sodass eine Boulevardzeitung unlängst berichtet hatte, dass nicht nur die Einkaufsstraße, sondern auch Wohneigentum in der Stadt zu einer Spielwiese für Ölscheichs verkommen sei.

»Wird unser München verkauft? Kein Platz für echte Münchner in ihrer Stadt!«, hatte die Zeitung getitelt. Ein Stückchen Wahrheit war da bei aller Übertreibung doch dran. Kleine Wohnungen in der Innenstadt waren Mangelware. Stefan hatte echtes Glück, dass der Bayerische Landtag für Abgeordnete Apartments im näheren Umkreis zu bezahlbaren Mieten anbot.

Seit Kurzem war das Maximilianeum sein Arbeitsplatz und beeindruckte ihn jeden Morgen von Neuem. Der imposante Bau am Isarhochufer war hundertfünfzig Meter breit und im Renaissancestil mit Rundbögen, Säulen, Mosaiken und Büsten gestaltet. Eingerahmt von zwei offenen Turmarkaden, stellte er auch architektonisch eine der Hauptattraktionen der Landeshauptstadt dar und durfte bei keiner Stadtrundfahrt mit den Hop-on-hop-off-Bussen fehlen.

Derzeit gehörten auch Absperrgitter, Baumaschinen und Arbeiter zum Erscheinungsbild. Das neue Besucherzentrum, das dem Anspruch eines der offensten Parlamente der Welt gerecht werden sollte, war ein Prestigeobjekt, das überregional Beachtung fand. Weniger repräsentativ, aber ebenso aufwendig und drängend war die Sanierung der Kellergewölbe und weitläufigen Katakomben im Untergrund des Maximilianeums.

Nicht nur die Aufgaben des Parlaments und die an es gestellten Ansprüche hatten zugenommen, auch der Landtag selbst war gewachsen. Nach der letzten Wahl kamen zwei neue Fraktionen und durch Überhangmandate zwei Dutzend zusätzliche Abgeordnete hinzu. Für diese, aber auch für die Landtagsverwaltung war mehr Platz notwendig geworden.

Auf mindestens eine der neuen Fraktionen, die Rechtspopulisten, hätte Stefan wie seine Kollegen der konservativen Landtagsfraktion gut und gerne verzichten können. Er war zwar erst neu im Parlament, aber die Scharmützel mit den Populisten waren weder hilfreich noch für den Bürger ein Gewinn, so viel konnte er schon nach wenigen Monaten feststellen.

***

Die letzte Zeit war ja wirklich im Flug vergangen, sinnierte er gerade, als er im Laufschritt in die Maximiliansanlagen auf der anderen Straßenseite einbog, den kleinen Fußweg seiner morgendlichen Stammstrecke ansteuerte und Geschwindigkeit Richtung Isarufer aufnahm.

Heute würde es spannend für ihn. Mit dem Entwurf zur Förderung des Ehrenamtes würde in erster Lesung ein Gesetz im Parlament beraten, an dem er direkt beteiligt war. Als passionierter Feuerwehrler hatte er im Ausschuss die Berichterstattung übernommen. Was auf den ersten Blick nach einer einfachen Anpassung des bestehenden Gesetzes aus den 1980er Jahren an das 21. Jahrhundert klang, stellte sich schnell als mühsame Kleinarbeit mit vielen Anhörungen und Gesprächen heraus, denn sowohl Verbände als auch die eigene Fraktion, der Koalitionspartner und nicht zuletzt das zuständige Staatsministerium mussten überzeugt werden.

Hoffentlich würde das heute gut gehen … Stefan war doch etwas nervös angesichts seiner ersten größeren Rede im Parlament. »Das wird deine Feuertaufe«, hatte er sich schon anhören dürfen.

Beim Laufen bekam er seine Nervosität erfahrungsgemäß am besten in den Griff. Aber es gab auch einen handfesten Grund für seine sportlichen Aktivitäten: Wie alle anderen Neulinge im Parlament kannte Stefan auch die Sprüche »Acht Kilo pro Legislaturperiode« oder »Mindestens zwei Kilo pro Jahr«, die man in dem Job zunehmen würde. Und leider musste er bestätigen, dass sie nicht zu weit hergeholt waren und er zwar schon an Erfahrung, aber eben auch an Gewicht zugelegt hatte. Daher hatte er die Reißleine gezogen und sich vorgenommen, wieder regelmäßig Sport zu treiben. Und so joggte er gerade seine übliche Strecke die Isar nordwärts, am Friedensengel vorbei und meist in einer Schleife wieder zurück.

Fast kühl kam es ihm vor, trotz der bereits knapp über zwanzig Grad Celsius, wie ihm seine Smartwatch neben den absolvierten Schritten und dem Puls anzeigte. Nach wenigen hundert Metern passierte er das Maxwerk, eines der ältesten noch betriebenen Wasserkraftwerke Bayerns, das aber wohl die wenigsten als solches erkennen würden, da es als barockes Jagdschlösschen gebaut war.

Stefan atmete tief durch, sog die frische Morgenluft ein und genoss die Ruhe, nur unterbrochen vom Gezwitscher der Vögel und dem Rauschen der Isar an der Schwindinsel unterhalb der Maximiliansbrücke. Mitten in Gedanken über die anstehende Rede wollte er den Lauf beschleunigen, als sich ein anderes Geräusch hinzugesellte.

Ein dumpfes Poltern und Ächzen, von dem er zunächst glaubte, dass es von den Turbinen herrührte. Als es jedoch von Stöhnen und Schreien abgelöst wurde, verlangsamte er den Schritt. Aus dem Augenwinkel sah er im Vorbeilaufen, woher es kam: Hinter dem Jagdschlösschen bewegten sich zwei Gestalten, die miteinander rangen! »Hilf–« Die Stimme erstarb, was Stefan sofort abbremsen und sich umdrehen ließ.

Noch etwas außer Atem musterte er die Seiten des mit Graffiti verunstalteten Gebäudes. Hatte er es sich eingebildet? Nein! Ein Bein wurde in diesem Augenblick um die Ecke gezogen. »Hallo, halt!«, rief er unbeholfen, bevor er nach einem herumliegenden Ast griff und sich zum Maxwerk wagte. Noch einmal rief er und schlug mit dem Ast gegen die Wand, als ob er einen Bären mit Lärm vertreiben müsste. Sicher waren es Jugendliche, die einen der Obdachlosen in den Anlagen ärgerten, wie man es zuletzt immer häufiger gehört hatte, schoss es Stefan durch den Kopf.

Mit einem lauten Schrei sprang er um die Ecke – und da sah er ihn. Am Boden wand sich eine gekrümmte Gestalt, die stöhnend die Hände über den Kopf hielt. In der Tat ein Penner, stellte Stefan fest, so verdreckt, wie er aussah. Aber wo war die zweite Person, wo waren die Jugendlichen? Nervös blickte sich Stefan um. Nichts.

Als er sich niederkniete und den zitternden Körper vor ihm berühren wollte, knackte es hinter ihm, und er wirbelte herum. Gerade noch rechtzeitig, um den Rücken einer schwarzen Gestalt zu erkennen, die mit schnellen Schritten den Hang hochsprintete. Stefan rappelte sich auf, stolperte über ein paar achtlos auf die Wiese geworfene Flaschen und verlor damit wertvolle Zeit. Mit aller Kraft rannte er dennoch hinterher, über die Fußwege hastend, den kleinen Hügel hinauf, aber als er schwer atmend oben auf die Maria-Theresia-Straße trat, war niemand mehr zu sehen.

Sofort machte er kehrt zurück zum Maxwerk, um dem Verletzten zu Hilfe zu kommen. Diesen fand Stefan zusammengekrümmt an der Mauer liegen, die Knie in der dunkelblauen Arbeitshose bis an die Brust gezogen, umklammert von braun gebrannten Armen. Er überlegte, ob es nicht doch ein Betrunkener war, der eingeschlafen war. Aber wie passten da der abgenutzte Bleistift und der Meterstab in der Seitentasche der Hose dazu? Da sah er es: Der Hinterkopf war nicht von Dreck, sondern von Blut verkrustet. Vorsichtig drehte er den Mann um und versuchte, ihn zu Bewusstsein zu bringen.

»Hallo? Können Sie mich hören?«, sprach Stefan ihn an.

Dieser riss urplötzlich die Augen auf, hustete laut und packte ihn mit beiden Händen am Shirt. Mit unbändiger Kraft zog er den überrumpelten Abgeordneten ganz nah an sich heran und stieß abgehackt heraus: »Keller … Ring …«

»Was meinen Sie? Ich verstehe nicht …« Stefan versuchte sich aus der Umklammerung zu lösen. Schließlich sank der Mann stöhnend zurück in das Gras und ließ ihn los.

Die Polizei! Die hätte ich schon lange rufen sollen, Himmel!, ärgerte sich Stefan, fingerte sein Smartphone aus der Tasche der Jogginghose und wählte die 112.

»Hallo? Ja, hier gibt es einen Notfall beim Maxwerk, beim Landtag. Vor mir liegt ein Verletzter. Er könnte überfallen worden sein. Jemand ist davongelaufen. Ja, ich bleibe hier. Stefan Huber mein Name«, stotterte er aufgeregt ins Telefon. Nachdem Polizei und Rettungsdienst informiert waren, atmete er etwas ruhiger, legte auf und drehte sich wieder zum Opfer um.

Der Mann sah ihn mit starren Augen an, das heftige Atmen war einer erdrückenden Stille gewichen. Stefan kniete sich auf den Boden neben ihn und ertastete zitternd die Halsschlagader. Nichts war zu spüren.

3

München, Maxwerk, 7:00Uhr

Als absehbar war, dass nichts Neues passieren würde, verabschiedete sich Kriminalhauptkommissar Harald Bergmann von seinen übermüdeten Kollegen und machte sich auf den Heimweg. Die nächtliche Observierung, für die er kurzfristig eingesprungen war, war nicht gerade nach seinem Geschmack gewesen. Irgendetwas mit Computern oder diesem neumodischen Zeug, mit dem er herzlich wenig anfangen konnte.

Er steuerte seinen grauen Audi A4Kombi in Richtung Berg am Laim. Eine Gegend, die mittlerweile vom Rand in die Stadt gerückt war. Er konnte sich schönere Wohnlagen vorstellen, aber die Genossenschaftswohnung der Stadt, die er vor ein paar Jahren ergattert hatte, würde er so schnell nicht aufgeben.

An manchen Tagen sollte man Dienstschluss Dienstschluss sein lassen, dachte Bergmann, doch er gehörte nicht zu diesen Typen, auch wenn er es einmal mehr bereuen würde. Im Prinzip war ihm das auch sofort klar, als es im Digitalfunkgerät knackte und sich eine Kollegin meldete.

»Harald, bist du in der Nähe vom Maximilianeum? Dort läuft gerade ein Einsatz. Kollegen und der Rettungsdienst sind schon vor Ort. Sieht aber doch nach mehr aus. Vielleicht euer Gebiet. Spurensicherung ist auch unterwegs.«

Bergmann seufzte und verabschiedete sich innerlich schon einmal vom gemütlichen Morgenkaffee daheim am Frühstückstisch. Aber da wartete sowieso niemand auf ihn, seit seiner Scheidung im vergangenen Jahr. Überraschend war es nicht gekommen, und als er ihre Frage »Was ist dir wichtiger? Die Kripo oder unsere Ehe?« damit beantwortet hatte, dass er jetzt zum Dienst müsse, war endgültig klar, dass sie irgendwann ausziehen würde.

Also würde es den Kaffee eben im Pappbecher bei der Spurensicherung vor Ort geben. Umständlich wendete er seinen Dienstwagen, schlängelte sich durch den Morgenverkehr zurück Richtung Stadtzentrum und parkte vor dem Hotel Ritzi, dem Münchner Pendant zum Berliner Café Einstein, einem Treffpunkt von Politik, Journalisten und Lobbyisten.

Mühsam kletterte er aus dem Sitz, die vergangene Nacht steckte ihm noch in den Knochen. Er streckte sich, wischte Brösel vom zerknitterten Hemd und grüßte müde den Kollegen, der vor dem blinkenden Einsatzfahrzeug bereits die Stellung hielt und ihm mit einer Handbewegung den Weg durch den Park hinunter zum Maxwerk wies. Für die Schönheit der Gartenanlage mit der Vielzahl von heimischen Baumarten, die in diesen Monaten als Schattenspender gefragt waren, hatte er keinen Blick übrig, sondern stapfte missmutig zur bereits abgesperrten Rückseite des ehemaligen Jagdschlösschens.

Als Bergmann die unschlüssig herumstehenden Sanitäter neben ihrem Rettungswagen sah, war ihm sofort klar, dass es wohl wirklich ein Fall für ihn war. Es gab offensichtlich nicht mehr viel zu versorgen.

»Bergmann, K11, Vorsätzliche Tötungsdelikte«, stellte er sich den zwei jungen Streifenpolizisten vor, die den Tatort abgesperrt hatten und sich mit einem Jogger unterhielten. »Was haben wir hier, Kollegin?«, wandte er sich grußlos an eine Beamtin in Zivilkleidung.

»Opfer Anfang fünfzig, Obdachloser möglicherweise. Weist eine große Platzwunde am Hinterkopf auf. Ist –«

»Tot, ich sehe es«, fiel Bergmann der jungen und sichtlich nervösen Frau ins Wort. Lena Schwartz war ihm erst vor wenigen Wochen als Partnerin neu zugeteilt worden. Dass ihm eine fünfundzwanzig Jahre jüngere Ermittlerin ohne jede Erfahrung aufgedrängt wurde, hatte er geradezu als Beleidigung aufgefasst und sich daher dafür entschieden, sie so weit wie möglich zu ignorieren. Schließlich war er Polizist mit Leib und Seele, aber kein Kindermädchen. Als sie dann auch noch meinte, ihn mit »Harry« anreden zu dürfen, war ihm der Kragen geplatzt. Der Spruch »Harry, fahr schon mal den Wagen vor!« aus der TV-Kultserie »Derrick« mit dem kauzigen Oberinspektor Stephan Derrick und seinem ewigen Assistenzinspektor Harry Klein hatte ihn schon in der Anfangszeit bei der Kripo genervt. Daher gab es nur einen einzigen Menschen, der ihn so nennen durfte: sein früherer Partner Martin Sennebogen und niemand sonst. Das hatte er dem Jungspund auch unmissverständlich klargemacht.

»Und wer ist die Sportskanone hier?«

»Das ist Stefan Huber, der Herr, der uns gerufen hat«, erklärte Schwartz.

»Soso, tot«, wiederholte Bergmann, während er auf seinen Notizblock kritzelte. »Das hatte sich am Funkgerät aber noch anders angehört.« Der Kriminalhauptkommissar blickte den jungen Zeugen misstrauisch an. Wie man überhaupt frühmorgens freiwillig Sport treiben und sich selbst schinden konnte, das verstand er generell nicht. Lifestyle oder Work-Life-Balance bis hin zu Yogakursen im Englischen Garten waren für ihn Zeiterscheinungen aus einer anderen, rosarot gefärbten Welt voller oberflächlicher Selbstoptimierer, mit der er nichts anfangen konnte. Dafür hatte er in seinem Beruf in zu tiefe Abgründe geschaut.

Achselzuckend ließ Bergmann die Gruppe stehen und wandte sich der Leiche zu, an der die Spurensicherung bereits tätig war. Vorsichtig zog er sich Handschuhe über und inspizierte den Körper. Die dunkelblaue Hose verdreckt und voller Staub, darüber ein kariertes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. An den Füßen schwere Arbeitsstiefel. In das wettergegerbte, von Falten durchzogene Gesicht hatten sich das Entsetzen und die Verzweiflung vor seinem Tod eingebrannt.

»Sieht nicht nach einem Obdachlosen aus, würde ich sagen. Eher nach einem Bauarbeiter. Baustellen gibt es ja genug in München«, murmelte Bergmann über die Schulter. »Hier haben wir es ja. Weber-Bau.« Bergmann zeigte auf einen Aufnäher am Hemd. »Notieren Sie das! Und überprüfen Sie, welche Baustellen in der Nähe sind und ob ein Arbeiter vermisst wird«, knurrte er die Kollegen an, die untätig und für seinen Geschmack zu entspannt herumstanden. »Haben Sie die Personalien vom Zeugen schon aufgenommen? Und war nicht von einer weiteren Person die Rede?«

»Wir haben gerade mit ihm gesprochen. Er hat nichts dabei, aber er wohnt in der Nähe«, stotterte der junge Polizist etwas eingeschüchtert.

»Wir können uns auch direkt unterhalten«, schaltete sich der Zeuge ein. »Ich wohne in der Max-Planck-Straße. Stefan Huber, Mitglied des Landtages.«

Bergmann hob die Augenbrauen. »Politiker? Aha.« Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Möchtegernsportler und Jungpolitiker. Mit diesen Spezies konnte er nichts anfangen. Und nun hatte er beides in einer Person vor sich. Skeptisch musterte er den mittelgroßen Jogger in den Dreißigern, der sich nervös durch die kurzen braunen Haare fuhr.

»Welche Partei?«, fragte Bergmann beiläufig.

»Die Konservativen«, antwortete Huber etwas verdutzt, und der Ermittler seufzte innerlich. »Ah ja.« Die Partei, bei der er nicht wusste, ob er mit dem Kopf schütteln sollte. Früher, da hätte er eher zustimmend genickt, aber das war einmal. Zu lasch erschien sie ihm heute. Einerseits Law-and-Order-Partei, die seit Jahrzehnten für einen starken Staat und die Polizei einstand, das nahm er ihr durchaus ab. Andererseits waren da aber auch die Ereignisse der Flüchtlingskrise im Sommer 2015, die er mit seinen Münchner Kolleginnen und Kollegen hautnah mitbekommen hatte. In seine Erinnerung hatte sich eingebrannt, wie schnell die Stimmung am Münchner Hauptbahnhof von einer Welle der Hilfsbereitschaft mit »Refugees-Welcome«-Schildern zu völliger Überforderung angesichts der Zahl ankommender Menschen gekippt war.

Wie viele seiner Kollegen war Bergmann aber vor allem entsetzt über die offensichtliche Hilflosigkeit der Politik, die sich zunächst auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer verlassen musste, um die Versorgung der Flüchtlinge zu bewältigen. Und die dann trotz aller Appelle, Ankündigungen und Drohungen vor allem aus Bayern heraus auf europäischer Ebene jede Solidarität vermissen ließ.

Der Bayerische Landtag war ihm da immer mehr wie ein Debattierclub erschienen, und er schaffte es nicht, seinen Groll zu verhehlen.

»Na, dann klären Sie mich doch bitte einmal auf, was hier genau passiert ist«, sagte er.

Stefan Hubers Schilderungen quittierte er jeweils mit Räuspern und hochgezogenen Augenbrauen.

»Gut, ich fasse zusammen: Sie geben an, einen Hilferuf gehört zu haben, den außer Ihnen niemand bestätigen kann. Es gab einen Kampf der getöteten Person mit einer weiteren Person, den außer Ihnen leider niemand sonst gesehen hat. Die vermisste zweite Person war mittelgroß, zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig Jahre alt, trug einen schwarzen Mantel und schwere Stiefel. Mehr können Sie nicht sagen?«

»Nein, es ging alles sehr schnell«, erwiderte Huber.

»Wir müssen schauen, was die Spurensicherung noch herausfindet, und geben natürlich sofort eine Fahndung nach der Person heraus. Aber bei dieser Beschreibung wird es schwierig«, meinte Bergmann. »Vorerst sind Sie die einzige Person, an die wir uns halten können. Ich muss Sie bitten, mit ins Kommissariat zu kommen, damit wir Ihre Aussage schriftlich festhalten können.«

Als Huber auf seine Armbanduhr blickte, fragte Bergmann in schnippischem Ton: »Passt Ihnen das etwa nicht?«

»Wir haben um neun Uhr Arbeitskreissitzung Innenausschuss, um zehn Uhr ist Fraktionssitzung und um elf –«, zählte Huber auf, doch Bergmann unterbrach ihn barsch.

»Ihr Terminkalender in allen Ehren, aber hier handelt es sich um ein schwerwiegendes Verbrechen, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen ist. Nun gut. Halten Sie sich bereit, wir sprechen uns heute noch«, sagte er schroff, und zu einem Kollegen: »Begleiten Sie den Herrn doch nach Hause und nehmen Sie die Personalien und Kontaktdaten auf.« Dann wandte er sich wieder dem Tatort zu.

Huber ging schon den kleinen Hügel hinauf, als Bergmann sich nochmals umdrehte und ihm hinterherrief: »Ach, noch eines: Ich gehe davon aus, dass Sie sich durchgehend hier in München aufhalten. Geben Sie bitte Bescheid, sollte sich daran etwas ändern. Wir haben noch einige Fragen an Sie.«

»Selbstverständlich«, erwiderte Huber und setzte seinen Weg fort.

Kriminalhauptkommissar Bergmann sah ihm indessen nachdenklich hinterher.

»Verdächtigst du ihn etwa?«, fragte Lena Schwartz.

»Man wird sehen. Ich traue ihm jedenfalls nicht«, erwiderte Bergmann und zückte sein Mobiltelefon.

4

München, Maximiliansbrücke, 7:50Uhr

Haltet euch bereit. Ich melde mich. AS

Das genügte, mehr tippte er nicht in sein Handy und richtete seinen Blick hoch auf den Gehweg. Mittlerweile war die Stadt erwacht, und ganze Trauben an Fahrradfahrern belagerten im Ampeltakt die Kreuzungen. Zwischen den viel gescholtenen SUVs und heilsbringenden E-Scootern waren es vor allem die klassischen Fahrräder, die das Stadtbild in den Sommermonaten prägten. Und so musste er sich als Fußgänger seinen Weg zwischen Blechlawinen und Drahteselpulks hindurchbahnen.

Den schwarzen Mantel hatte er gerade in einer Mülltonne auf der Praterinsel entsorgt, sich Gesicht und Hände schnell in einem Brunnen gewaschen und ein Baseballcap tief ins Gesicht gezogen, um nun gemeinsam mit einer wachsenden Anzahl Berufstätiger den Weg rechts auf die Maximiliansbrücke einzuschlagen. Die wenigsten hatten an diesem Morgen das herrliche Panorama des Maximilianeums im Blick, das sich auf dem Weg über die Brücke in voller Breite und Höhe vor einem aufspannte, sondern spähten aufmerksam zu einem Rettungswagen, der mit Blaulicht auf der gegenüberliegenden Uferpromenade der Isar stand.

Eine kleine Gruppe Schaulustiger hatte sich auf der linken Seite der Maximiliansbrücke gebildet, und eine Diskussion darüber, was denn wohl passiert sei, war bereits im Gange. Von einem Raubüberfall bis zu einer Massenschlägerei wurden alle möglichen Verbrechen vorgeschlagen. Interessiert hörte er zu und blickte aus zweiter Reihe auf das Isarufer. Als sogar von Mord und einem Toten die Rede war, zog er den Kopf ein und ging schnell weiter.

Wieder ein Toter. Das hatte er so nahe am Landtag eigentlich verhindern wollen. Aber was hätte er tun sollen? Seit Jahren hatte er viel auf sich genommen und war vorsichtig gewesen. Und er war nun so dicht dran wie noch nie zuvor. Nur die vorzeitige Sanierung der Kellergewölbe kam ihm in die Quere. Es war lediglich eine Frage der Zeit gewesen, bis ihn ein Arbeiter erwischte. Er hatte handeln müssen, auch wenn er es nicht wollte. Dennoch ärgerte er sich gewaltig. Dass ausgerechnet ihm, mit seiner Erfahrung, so etwas passiert war!

Auf Überleben und ständige Alarmbereitschaft getrimmt, hätte er sich in seinen aktiven Zeiten beim KSK, für das er in Europa und der Welt bei geheimen Operationen im Einsatz war, niemals in flagranti erwischen lassen. Und dann auch noch dieser Jogger … Früher wäre es anders gelaufen, da war er fitter, wacher, skrupelloser. Seine drahtige Figur war ihm aber geblieben, und wachsam war er immer noch, wie eine Katze jederzeit sprungbereit.

Seine Augenlider zuckten nervös in letzter Zeit, vor allem seit seinem Ausscheiden aus dem operativen Dienst vor einigen Jahren, was ihm immer mehr so vorkam, als ob er von einem Tag auf den anderen fallen gelassen worden wäre. Zwar war ihm ein Job im Innendienst in allen Ehren angeboten worden, um ihn »zu entlasten«, wie es seine Vorgesetzten formuliert hatten, aber er hatte dankend abgelehnt, genau wie die Gesprächsangebote des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr. Wenn er einen Seelsorger brauchte, würde er in die Kirche gehen. Irgendwann.

Er hatte die Sesselfurzer im Ministerium immer verabscheut, die die Einsätze am Reißbrett und aus sicherer Entfernung am Schreibtisch geplant hatten. Die Arroganz und Oberflächlichkeit, mit der sie meinten, ihn bewerten zu können, hatten ihn zur Weißglut gebracht. Sie fragten ihn, warum er nicht besonnener reagiert hatte? Besonnener! Er rümpfte die Nase.

Nach wie vor hatte er an manchen Tagen den Gestank der verwesenden Kinderleichen in der Nase, und ihre misshandelten Körper sah er immer wieder in seinen Träumen. Und sie hatten ihn im Ministerium nach Dienstvorschriften und Handlungsalternativen gefragt.

Tagelang hatte er im Verlies nebenan die Schreie der Mädchen mit anhören müssen, die nach und nach verstummten. Seine eigenen Schmerzen bei der Folter durch die Taliban konnte er ausblenden. Die verzweifelten Kinderstimmen würden ihn bis an sein Lebensende verfolgen.

Nach drei Tagen hatte er sich in einem günstigen Moment vom Stuhl, an den er gefesselt war, befreien und seinen Bewacher mit einem Faustschlag überwältigen können. Aber es war zu spät. Als er die Tür zum Nebenraum eintrat, blickten ihn nur noch tote Augen an, Augen zehn- oder elfjähriger Mädchen. Welche Berechtigung hatten ihre Mörder da, weiterleben zu dürfen? Was dann genau passiert war, daran konnte er sich nur noch verschwommen erinnern.

Er atmete tief durch. Jetzt half alles Lamentieren nichts mehr, nicht über die damaligen Umstände in Afghanistan und nicht über den armen Teufel, der ihn heute Morgen überrumpelt hatte und ihm fast noch entwischt wäre. Er musste es zu Ende bringen. Heute.

Er beschleunigte seine Schritte, um nicht zu spät zu kommen. Die Schicht begann bereits um acht Uhr, und das Letzte, was er jetzt wollte, war, in irgendeiner Form aufzufallen.

5

München, Maximilianeum, Sommer 1944

Fieberhaft räumte der junge Wehrmachtsoffizier Tische, Bänke und Kisten zur Seite, um den Weg frei zu machen. Über ihm dröhnte es, und bei jedem Einschlag fielen Putz und Staub von der Decke. Der Schweiß tropfte ihm und seinen Helfern von der Stirn auf die verdreckten Uniformen. Den ganzen Morgen über hatten sie die hintersten Ecken der Kellergewölbe nach einsturzsicheren Räumen durchsucht, um dort die Gemälde zu deponieren und, so gut es ging, in Sicherheit zu bringen.

Vor einigen Wochen war Unteroffizier Josef Streicher aus der Luitpoldkaserne ans Maximilianeum versetzt worden, offiziell um die hier stationierte Flakeinheit zu unterstützen. Inoffiziell sollte er dafür sorgen, Kunstgegenstände so weit wie möglich zu sichern.

»Streicher, Sie sind verantwortlich«, hatte ihm sein Vorgesetzter mit auf den Weg gegeben. Sein Interesse für Kunst und Geschichte hatte ihm diesen Sonderauftrag wohl eingebracht.

Leise waren immer wieder Sirenen zu hören, gefolgt vom Knattern der Flakgeschütze und von den Einschlägen der Bomben, die immer näher kamen. Bereits den dritten Tag in Folge flogen die Amerikaner Luftangriffe auf die Landeshauptstadt. München war regelmäßig Ziel der alliierten Bombardements. Der Schrecken des Krieges war zum Alltag der Menschen geworden. So mancher schlief in seiner Kleidung, um beim Ertönen der Warnsirenen möglichst schnell in die Luftschutzbunker zu flüchten. Sekunden konnten über Leben und Tod entscheiden. Die Einwohner waren zwar einiges gewohnt, aber so verheerend wie jetzt waren die Bombenangriffe noch nie gewesen.

Auch an das Maximilianeum war der Krieg nun herangerückt. Bis vor einem Jahr hatte das Gebäude noch regelmäßig die örtliche NSDAP-Prominenz angelockt: ob zu Kunstausstellungen, diversen Parteiveranstaltungen oder einfach nur, um den prächtigen Ausblick zu genießen. Nun flüchteten die Menschen aus der Umgebung bei Bombenalarm in die als öffentliche Schutzbunker ausgewiesenen Untergeschosse.

Bei der Kunst galt es eher, zu retten, was zu retten war. Der junge Unteroffizier hatte die Gemälde nach bestem Wissen und Gewissen sortiert und darüber hinaus eine ganze Reihe an älteren, monumentalen Ölgemälden entdeckt, auf denen sich die Signatur des bedeutenden Malers Leo von Klenze fand. Früher wohl eindrucksvoll, standen sie nun an die Wände gelehnt in den Gängen des Gebäudes oder waren notdürftig mit Decken verhängt worden. Zunächst war geplant gewesen, die Bilder abzutransportieren, aber wohin? Daher hatte er in den vergangenen Wochen die Katakomben ausgekundschaftet, um möglichst tief gelegene Räume zu finden, in denen zumindest ein Teil der Gemälde in Sicherheit gebracht werden konnte.

Nun musste es schneller gehen als gedacht, denn viel Zeit würde ihnen nicht mehr bleiben. Immer wieder stießen sie sich den Kopf in den spärlich beleuchteten Gängen.

Tiefer würden sie wohl nicht kommen, überlegte Josef Streicher gerade, als er plötzlich mit dem Fuß an etwas hängen blieb und der Länge nach hinfiel. Seine Lampe entglitt ihm und rollte den Gang entlang. Verdutzt rieb er sich die schmerzende Schulter und blickte auf seine Stiefel. Er war über einen schweren eisernen Handgriff gestolpert, der in den Boden eingelassen war. Streicher überlegte, ob sich darunter vielleicht ein Raum befand, den er nutzen könnte.

Kurz entschlossen stemmte er sich gegen den Eisenring und hob, begleitet von einem ächzenden Geräusch, eine Luke an.

»Die hat schon lange keiner mehr aufgemacht«, murmelte ein Helfer.

Neugierig spähte Streicher in das darunterliegende Gewölbe, aber er konnte nur Umrisse erkennen.

»Ich muss wohl nachsehen. Leuchten Sie mal, Kamerad«, forderte er den Helfer auf und begann, sich ins Dunkel hinabzulassen. Immerhin trocken, stellte er fest, als er auf dem festen Lehmboden aufkam. Mit hochgerecktem Daumen bedeutete er, dass alles in Ordnung war, und ließ sich eine Lampe herabreichen. Das flackernde gelbliche Licht erhellte den Raum nur notdürftig, und so schritt er die in die Erde gehauenen Wände ab. Platz schien es genug zu geben, stellte er zufrieden fest.

Doch was war das? Eine vergitterte Öffnung in der Wand. Er hielt die Lampe hoch und tastete sich mit den Fingern vor. Streicher kniff die Augen zusammen und stocherte mit seinem Taschenmesser hinein. Ihm entfuhr ein leiser Pfiff, und sein Puls schlug schneller vor Aufregung, als er unterbrochen wurde.

»Wie sieht es da unten aus, Herr Unteroffizier?«

»Gut, aber etwas eng hier«, antwortete er und drehte sich nach oben zu den neugierigen Gesichtern, die in der Öffnung über ihm auftauchten. »Am besten gebt ihr mir die wichtigsten Stücke herunter.«

»Sollen wir Hilfe holen?«

»Nein, wir müssen uns beeilen«, rief er ungehalten hinauf, um tunlichst zu vermeiden, dass ein Zweiter zu ihm hinabstieg. Gemälde um Gemälde nahm er in Empfang und stellte es an den Wänden ab. Ihm war klar, dass er sich etwas überlegen musste.

»Helft mir hoch!« Er streckte seinen Arm aus, und die beiden Männer, die an der Luke gekniet hatten, zogen ihn mit vereinten Kräften hinauf. Streicher atmete tief durch, klopfte sich den Schmutz von Hose und Uniform und gab sich größte Mühe, sich nichts von seiner Entdeckung anmerken zu lassen.

»Das reicht fürs Erste. Wir können die restlichen Gemälde aus den Obergeschossen holen«, meinte er und ließ die Luke mit der Begründung, dass keiner im Halbdunkel hineinstürzen sollte, mit lautem Scheppern wieder zufallen. In einer ruhigen Minute wollte er zurückkommen. Allein.

Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Als sie sich den Weg durch die Gänge gebahnt hatten und frische Luft schnappen wollten, begann plötzlich der Boden zu schwanken, und das gesamte Gebäude ächzte.

»Der Galeriesaal! Er ist getroffen!«, hörten sie die Schreie. Glas splitterte, Holz krachte, und das Dach drohte einzustürzen. Die Gemälde mussten warten. Mit vereinten Kräften räumten Streicher und seine Männer Balken und Steine zur Seite und versorgten die Verletzten, bis sie vollkommen verdreckt und todmüde an einer Wand lehnten.

Streicher drückte sich in eine Ecke und kritzelte hastig etwas in sein Notizbuch. Einer der Helfer neben ihm schüttelte sich den Staub aus den Haaren und drehte sich neugierig zu ihm.

»Schreibst du deiner Frau einen Abschiedsbrief? Oder deiner Geliebten?«, fragte ihn dieser mit heiserem Lachen in einem Anflug von Galgenhumor.

Zu mehr als einem matten Schulterzucken war Streicher vor Erschöpfung nicht fähig. Soll er das ruhig glauben, dachte er. Von der Anstrengung des Tages übermannt, nickte der Unteroffizier schließlich erschöpft ein und fiel wie die gesamte Truppe in einen unruhigen Schlaf.

***

Ohrenbetäubender Lärm und das Krachen von Balken ließen ihn wenige Stunden später hochschrecken. Eine ganze Kaskade an Bomben ging über der Münchner Innenstadt nieder und erschütterte das Maximilianeum erneut in seinen Grundfesten. Den Blick auf die wackelnden Wände gerichtet, die das Schlimmste erwarten ließen, fasste Streicher einen Entschluss.

Jetzt oder nie, bevor es zu spät war! Er sprang auf und lief in dem Durcheinander aus herabstürzenden Balken, dem Geschrei von Verletzten und Sirenen unbemerkt die Treppen hinab und kämpfte sich den Weg durch die Gänge. Das Grollen rückte näher, und das Treppenhaus bebte, sodass er sich am Geländer festhalten musste. Er würde es schaffen!

Gebückt stakste er durch die Katakomben, als er es über sich hörte. Erst war es nur ein Zittern, das durch die Decke ging. Plötzlich knackte es direkt über ihm, und stechender Schmerz durchzuckte seine Schultern. Etwas Spitzes prallte auf seinen Hinterkopf, und eine Lawine aus Steinen prasselte auf ihn herab.

Er schrie kurz auf, und es wurde schwarz um ihn herum, als sie ihn unter sich begrub.

Seine junge Frau wartete vergeblich auf seine Rückkehr. Ihr blieben nur die persönlichen Dinge, die später im Kellergewölbe des Maximilianeums geborgen werden konnten.

6

München, Max-Planck-Straße, 8:00Uhr

Die Tür fiel ins Schloss, und Stefan Huber war froh, allein zu sein. Ein komisches Gefühl war es schon gewesen, vom Polizisten bis an die Haustür begleitet zu werden.

Die kleine Wohnung, genauer gesagt ein Büro mit Schlaf- und Kochgelegenheit, fand er genau so vor, wie er sie vor zwei Stunden verlassen hatte. Auf dem Schreibtisch stapelten sich Unterlagen. Stifte lagen zwischen Tagungsmappen, Zeitungen und Notizen verstreut. Seine Tasche hatte er noch am Vorabend auf dem Schreibtischstuhl platziert, um sie nicht zu vergessen. Die Gläser in der kleinen Spüle warteten wie gehabt darauf, abgespült zu werden. Alles andere um ihn herum schien ihm auf den Kopf gestellt.

Ein Toter. Ein Verdächtiger, der geflohen war. Und er selbst der einzige Zeuge. Oder war er mehr als das aus Sicht der Polizei? Vor allem die letzte Bemerkung des Kommissars ließ ihn nicht los. Er sollte Bescheid geben, wenn er München verlässt? Was sollte das eigentlich?, dachte er sich. Beste Freunde würden sie nicht werden, er und der Kripobeamte, so viel stand für ihn mal fest.

Verrückt, etwas anderes fiel ihm zum heutigen Morgen nicht ein. Seine Gedanken kreisten, und er kam nicht zur Ruhe. Auf jeden Fall sollte er im Büro anrufen, aber das konnte er auch später tun. Da er sich nicht entscheiden konnte, nahm er erst einmal eine lange Dusche, selbst wenn er nur wenige Meter gejoggt war, bis seine morgendliche Runde so jäh unterbrochen worden war.

Danach fühlte er sich etwas besser, und ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er knapp dran war. Fünf vor halb neun schon! Um halb würde bereits Christina Oerding im Gartensaal des Landtages auf ihn warten, in dem später den Besuchergruppen der Abgeordneten das Mittagessen serviert würde.

Seit sich ihre Wege fast fünfzehn Jahre nach dem gemeinsamen Abitur hier wieder gekreuzt hatten, trafen sie sich einmal im Monat zum Kaffee, um alte Schulgeschichten aufzuwärmen und zu plaudern. Tina war nach einem Geschichtsstudium in Berlin und München als Historikerin beim Besucherdienst des Bayerischen Landtages gelandet. So kam es immer wieder zur kuriosen Situation, dass Besucher sowohl bei der Führung durch das Gebäude als auch bei der anschließenden politischen Diskussion auf zwei Gesichter desselben Jahrganges aus der Heimat trafen.

Dass er, Stefan Huber aus einem kleinen Ort in Oberbayern, einmal Mitglied des bayerischen Parlaments und damit der Vertretung des bayerischen Volkes sein würde, das hätte er sich noch vor gar nicht allzu langer Zeit kaum vorstellen können oder gar träumen lassen. Damals war er, Anfang dreißig, drauf und dran gewesen, die Geschäftsleitung des elterlichen Betriebes, eines kleinen Busunternehmens, zu übernehmen, als der CSU