7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Regionalia Verlag | Kraterleuchten

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

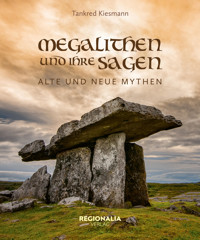

Megalithen – Mythen, Geschichten und Geheimnisse

Jeder kennt die beeindruckenden Steinkreise von Stonehenge oder die endlosen Reihen der Menhire von Carnac. Doch nur wenige wissen, dass es in ganz Europa – und darüber hinaus – Tausende solcher Monumente gibt. Über ihre Erbauer, ihre genaue Bedeutung und ihre ursprüngliche Nutzung wird bis heute spekuliert. Sicher ist nur: Diese gewaltigen Steinstrukturen, errichtet vor mehreren tausend Jahren in der Jungsteinzeit, haben seit jeher die Fantasie der Menschen beflügelt.

Doch wo die Wissenschaft Lücken lässt, entstehen Geschichten. Tankred Kiesmann, langjähriger Kenner historischer Mythen und Erzähltraditionen, hat genau diese Geschichten gesammelt und untersucht. Sagen und Legenden aus aller Welt erzählen von Riesen und Trollen, von versteinerten Bösewichten oder gar vom Teufel selbst, der diese Steine einst aufgestellt haben soll. Manche Theorien gehen noch weiter – sie vermuten Einflüsse aus längst untergegangenen Kulturen oder gar von außerirdischen Besuchern.

Als Autor mit einem besonderen Gespür für historische Stoffe verbindet Kiesmann überlieferte Mythen mit archäologischen Erkenntnissen und ergänzt sie um eigene Kurzgeschichten, die von den geheimnisvollen Monumenten inspiriert sind. So entsteht ein spannender und informativer Mix, der alte Legenden lebendig macht und gleichzeitig neue Perspektiven auf die rätselhaften Bauwerke eröffnet.

Dieses Buch vereint:

- Faszinierende Mythen und Sagen rund um Megalithbauwerke

- Historische Hintergründe über die Erbauer und die Funktionen der Steine

- Wahre Begebenheiten und archäologische Erkenntnisse

- Kreative Kurzgeschichten, inspiriert von den geheimnisvollen Monumenten

So entsteht ein unterhaltsamer, informativer und vielschichtiger Blick auf diese rätselhaften Bauwerke, die uns bis heute in ihren Bann ziehen. Für alle, die sich für Archäologie, Geschichte und Mythologie interessieren – und für diejenigen, die sich gern von uralten Legenden in eine andere Welt entführen lassen.

Ein Buch für alle, die den Spuren der Vergangenheit folgen und die Geheimnisse der Megalithen entschlüsseln wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Megalithen und ihre Sagen

Alte und neue Mythen

Tankred Kiesmann

Tankred Kiesmann

Megalithen und ihre Sagen

Alte und neue Mythen

1. Auflage 2025

Regionalia Verlag,

ein Imprint der Kraterleuchten GmbH, Gartenstraße 3, 54550 Daun

Alle Rechte vorbehalten

Korrektorat: Tim Becker

Gestaltung, Satz: Kerstin Fiebig

Umschlag: Kerstin Fiebig

Bilder im Innenteil: © Tankred Kiesmann, soweit nicht anders angegeben.

Titelmotiv: © muzzyco (iStock.com)

ISBN Print: 978-3-95540-415-4

ISBN E-Book: 978-3-95540-431-4

www.regionalia-verlag.de

Inhalt

Alte Steine

Die Faszination der Megalithbauten

Ein paar Erklärungen müssen sein

Der Teufel war‘s

Die Sache mit der List

Der Hausstand des Höllenfürsten

Von Riesen und Trollen

Wohnung und letzte Ruhestätte

Hinkelsteine werfen ist gar nicht schwer

Starke Riesinnen

Die Artussage

Das Bett der Liebenden

Archäologen und ihre Leidenschaft

Wahre Begebenheiten

Bryn Celli Ddu

Steinschläger

Nachmieter gesucht

Blutaltäre

Symbole der Fruchtbarkeit

Das gewisse Etwas

Wayland’s Smithy

Wahrzeichen der Christianisierung

Durstige Steine

Dolmen of the Four Maols

Gräber für Königinnen und Könige

Schweden

Dänemark - Møn

Irland

Isle of Man

Wales

Versteinerungen

Sündiges Verhalten

Mitgefangen, Mitgehangen

Persönliche Erlebnisse

Der Weg ist das Ziel

Düstere Atmosphäre

Gute Gespräche

Neue Sagen

Der Fledermausgott

Der Steintanz

Pays des Fées

Weitere Inspirationen

Verschwörungstheorien

Aliens und Co.

War Sprockhoff ein Illuminat?

Schlusswort

Buchtipps

Alte Steine

Die Faszination der Megalithbauten

Es begann 1992. Ich wusste schon vorher, was Megalithbauwerke sind. Aber erst dieser eine Sommerurlaub, in dem ich mit einem Freund Irland per Fahrrad erkundete, legte den Grundstein für meine „Sammelleidenschaft“.

Es war nicht so, dass ich fortan nichts anderes mehr im Kopf hatte, doch in den folgenden Jahren richtete sich meine Urlaubsgestaltung immer mehr danach aus, wo es denn Großsteingräber, Steinkreise und Menhire zu besichtigen gab.

Im Jahr 2000 lernte ich meine zukünftige Frau kennen, die mein Interesse für diese alten Hinterlassenschaften der Menschheit teilte, und von da an nahm das Schicksal einen Lauf in eine unveränderliche Richtung. Jahr für Jahr nahm ich mehr Monumente aus der Jungsteinzeit (Neolithikum) und aus der Bronzezeit in meine „Sammlung“ auf. Heute, gut 30 Jahre nach dem besagten Irlandaufenthalt, nenne ich einen Fundus mit Fotos von etwa 1.700 Großsteingräbern mein Eigen. So viele durfte ich in meinem Leben besuchen, wobei Steinkreise, Menhire und Alignements gar nicht mitgerechnet sind. Und ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen werden.

Das Interesse an diesen Bauwerken speist sich aus mehreren Aspekten. Als Erstes ist sicherlich der wissenschaftlich-historische Aspekt zu nennen. Die Epoche der Jungsteinzeit, des Neolithikums, war eine Ära der Umwälzungen. Aus Sammlern und Jägern wurden Ackerbauer und Viehzüchter. Die Menschen wurden sesshaft und siedelten in kleinen Gemeinschaften. Damit einher ging die Errichtung von Familien- und Sippengräbern. In der voraufgegangenen Menschheitsepoche, dem Mesolithikum, waren Erdbestattungen eher die Ausnahme. Die Toten an der Luft zurückgelassen und dem Kreislauf der Natur überlassen. Erst die Jungsteinzeit zeichnet sich dadurch aus, dass sichtbare Grabstätten und der Ahnenkult im täglichen Leben von nun an allgegenwärtig waren.

Leider ist es schwer, nach Tausenden von Jahren die Lebens- und besonders die Denkweise der Menschen von damals nachzuvollziehen. Speziell den religiösen Überzeugungen, den kulturellen Prägungen und ganz allgemein den inneren Triebkräften, denen die Menschen damals folgten, kann sich in der Regel nur durch Spekulation angenähert werden. Was bewegte die Menschen dazu, plötzlich große Grabkammern zu errichten, die aus riesigen Steinen bestanden? Es gab definitiv einfachere Methoden, ein Begräbnis zu realisieren, und es darf auch davon ausgegangen werden, dass Ackerbauer nicht unbedingt mehr Freizeit hatten als Jäger und Sammler. Die Wende zur Sesshaftigkeit brachte nicht nur Vereinfachungen, sondern auch Probleme mit sich. Die Ernährung wurde einseitiger, die Abhängigkeit vom Wetter wurde größer, eine Missernte bedeutete Hunger. Es ist erwiesen, dass sich die Lebenserwartung der ersten sesshaften Menschen zunächst negativ entwickelte.

Aber zurück zu den Ergebnissen der Bautätigkeit der jungsteinzeitlichen Menschen. Die Zeit, die die neolithischen Bauwerke überdauert haben, stellt ein weiteres Faszinosum dar. Einige Großsteingräber sind über 6.000 Jahre alt, der Durchschnitt in Mittel- und Nordeuropa liegt vielleicht bei etwas mehr als 4.000 Jahren. Viele Gräber sind zerstört worden, aber es gibt immer noch Tausende, die zumindest in Teilen erhalten sind. Einige wurden auch restauriert. Dabei gab es zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte Gründe, die Megalithen auszutilgen. Mit der Christianisierung wurden sie als heidnisch verteufelt und in der Neuzeit gaben sie willkommenes Material für den Straßenbau ab. Aber trotzdem gibt es genügend Bauwerke, die es überstanden haben. Und wenn ich den Begriff „überstanden“ wähle, dann ist damit eine breite Palette von Erhaltungszuständen gemeint. Einige Großsteingräber stehen noch in voller Pracht, von anderen ist lediglich noch eine Struktur zu erahnen. Und dann gibt es noch diejenigen, wo nur noch ein Stein übrig ist und lediglich der Eintrag auf irgendeiner alten Karte davon Zeugnis ablegt, dass hier mal mehr zu sehen war.

Losgelöst von der wissenschaftlichen Betrachtung haben die Plätze, an denen diese Bauwerke stehen, aber auch einen eigenen Geist. Es sind Orte der Ruhe und der Kraft. Die Neolithiker haben Gründe gehabt, diese Plätze für ihre Toten auszuwählen. Und genauso, wie die Besucher eines modernen Friedhofs sich gesittet und respektvoll benehmen sollten, sollten es auch Besucher von Megalithbauwerken tun. Ein Grab ist immer etwas, was den Menschen zum Nachdenken anregen sollte und wo er sich unter Umständen seiner eigenen Endlichkeit und Kleinheit bewusst wird. An solchen Orten ist Demut angebracht, und das meine ich ganz ohne spirituelle Überhöhung oder esoterische Aufladung.

Ich möchte in diesem Buch nicht die wissenschaftlichen Themen in den Vordergrund stellen, sondern die der Fantasie und der Kreativität. Hunderte Generationen haben mit und neben diesen steinernen Bauwerken gelebt. Da konnte es nicht ausbleiben, dass Geschichten und Mythen um sie entstanden sind. In ihnen sah man Wirkstätten des Teufels, die Gräber sagenhafter Könige, heidnische Blutaltäre oder die Hinterlassenschaften von Riesen. Genau diese Legenden möchte ich aufgreifen und einige von ihnen in diesem Buch nacherzählen. Dabei bleibt es selbstverständlich nicht aus, dass das eine oder andere Monument mit einer kurzen technischen Beschreibung gewürdigt wird.

Im Zusammenhang mit den alten Steinen gibt es aber auch andere Geschichten, beispielsweise besondere Begebenheiten bei ihrer Ausgrabung, Anekdoten zu ihren Entdeckern oder rekonstruierte Ereignisse aus der Zeit ihrer Entstehung.

Ich möchte versuchen, all diesen Themen einen Raum zu geben und wage gleichzeitig noch ein Experiment. Die alten Steine und die sie begleitende Sagenwelt haben mich zu eigenen Geschichten inspiriert, die ich in diesem Buch mitliefern möchte. Es handelt sich um drei Kurzgeschichten und eine satirisch zu verstehende Verschwörungstheorie, von denen ich hoffe, dass sie einen signifikanten Beitrag zum Lesespaß bei der Lektüre dieses Buches leisten.

Ein paar Erklärungen müssen sein

Ich habe schon deutlich gemacht, dass archäologische und historische Betrachtungen nicht im Vordergrund stehen sollen, aber ein paar grundlegende Begrifflichkeiten möchte ich doch vorwegschicken. Welche Bauwerke sind – im Geiste dieses Buches – als Megalithbauten zu verstehen?

An erster Stelle sind da selbstverständlich die Großsteingräber in all ihren Ausprägungen. Ihnen allen gemeinsam ist eine Grabkammer, die aus mehreren aufrecht stehenden Steinen (Orthostaten) und mindestens einem Deckstein bestehen. Üblicherweise waren diese Grabkammern früher allesamt mit einem Erd- oder Steinhügel überschichtet, von denen mittlerweile viele durch Erosion oder andere Abtragungsmechanismen verloren gegangen sind. Einfache Grabkammern werden Dolmen genannt. Wenn ein längerer Zugang zu der Grabkammer besteht, dann ist von Ganggräbern die Rede (engl. Passage Grave; franz. Allée couverte; dän. Jættestue). Die Grabhügel können rund oder rechteckig sein. Bei rundlichen Steinhaufen wird auf den britischen Inseln gern von Cairns gesprochen. Bei rechteckigen Hügeln ist in Deutschland die Bezeichnung Hünenbett oder Langgrab (engl. Long Barrow; dän. Langdysse) üblich. Es gibt viele regionale Formen wie die Emsländische Kammer, die sich durch eine ovale Eingrenzung auszeichnet. Weitere Beispiele für lokale Besonderheiten sind die koreanischen Badukpan-Dolmen mit unterirdischer Grabkammer und blockartigen Decksteinen oder die Cotswold Severn Tombs, die in Südwestengland und Teilen von Wales vorkommen. Grabkammern mit einem Vorhof werden Court Tombs (hauptsächlich in Irland vorkommend) genannt. Solche Vorhöfe werden auch durch riesige Exedras aufgespannt, die charakteristisch für die Tombe di Giganti (Riesengräber) auf Sardinien sind. Daneben gibt es Portalgräber mit einem hohen offenen Zugang und noch viel mehr. Auch simple, eher sargartige Steinkisten ohne seitlichen Zugang rechne ich zu den Megalithbauten.

Als Nächstes sind die Steinkreise zu nennen. Ihre Funktion ist nicht immer klar. Während die Großsteingräber Friedhöfe sind, Plätze der Toten, die Respekt verdienen, haben Steinkreise wahrscheinlich sowohl kultische als auch astronomische Zwecke gehabt. Steinkreise bestehen in der Regel aus einer ungeraden Anzahl von Steinen. Ein Stein ist oft herausgehoben. Dies kann auch ein Zentralstein in der Mitte des Kreises sein. Steinkreise sind häufig etwas jünger als Großsteingräber und datieren typischerweise in die Bronzezeit. Manchmal drohen aber auch Falschinterpretationen, weil einige Steinkreise gar keine „echten“ Steinkreise sind, sondern die übriggebliebenen Begrenzungssteine eines runden Grabhügels, der abgetragen wurde.

Die Form der Steine von Steinkreisen ist nicht festgelegt. Die schöneren Exemplare bestehen aus länglichen Steinen, die unter Mühen aufgerichtet wurden, den sogenannten Menhiren. Menhire können sowohl in einfachen oder multiplen Reihen (franz. Alignements) angeordnet sein als auch einzeln stehen. Bei ihnen wird darüber spekuliert, ob es Fruchtbarkeitssymbole oder Landmarken waren.

Des Weiteren zähle ich auch Erratiker und Schalensteine zu den Megalithbauwerken, weil sie mit größter Wahrscheinlichkeit kultischen Zwecken gedient haben. Erratiker sind natürliche Findlinge, die ein wenig fehl am Platz wirken (daher der Name, der sich auch als Fremdling übersetzen lässt). Sie liegen oder stehen dort, wo man sie normalerweise nicht erwarten würde. Der Grund dafür kann unter anderem ein Transport durch Menschenhand sein.

Schalensteine oder Näpfchensteine weisen Vertiefungen auf, die unterschiedlichen Ursprungs sein können. Die Schalen oder Näpfchen können von natürlichen Verwitterungen herrühren oder von Menschen in den Stein eingearbeitet sein. Darüber hinaus können Steine mit solchen Vertiefungen Teil verschiedenartiger Anlagen sein. Es kann sich sowohl um Erratiker als auch Decksteine von Grabanlagen handeln. Auch normale Findlinge oder Teile von Felsformationen können Schalen oder Näpfchen aufweisen. Ihnen werden unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen, wenn sie von Menschen kreiert wurden. Die Deutungen reichen von praktischen Einsatzzwecken wie Mörserschalen, Speerwetzlöchern oder Öllampenschälchen bis hin zu kultischen Zwecken wie Fruchtbarkeitssymbolen und Opferschalen. Auch kalendarische oder Sternbilddarstellungen sowie Wegweiser finden sich unter den Interpretationen. Auf jeden Fall gibt es Näpfchensteine unterschiedlichen Alters, womit sie auch verschiedenen Kulturen und dementsprechend vielfältigen Nutzungsarten zugeordnet werden müssen.

Das alles zeigt, dass längst nicht alle Geheimnisse rund um die Megalithen gelüftet sind, und dass die Forschung noch viel Arbeit vor sich hat.

Der Teufel war‘s

Die Sache mit der List

Gleich im ersten Kapitel möchte ich mich auf ein gefährliches Terrain begeben, und zwar geht es um das Image des Teufels. Mit ihm als Protagonisten gibt es unendlich viele Sagen aus dem Mittelalter, und zum Einstieg möchte ich mit zwei Sagen beginnen, die zunächst einmal nichts mit den Großsteingräbern zu tun haben.

Den Anfang macht die Sage vom Bau der berühmten Steinernen Brücke in Regensburg. Der Erzählung nach wurde gleichzeitig an zwei Bauwerken gearbeitet, dem Dom und der Brücke über die Donau. Historisch ist zwar gesichert, dass der heutige gotische Dom deutlich jünger als die Brücke ist und dass der romanische Vorgängerbau bereits vor der Brücke gebaut wurde. Aber das soll für die Sage nicht weiter stören.

Dort heißt es, die beiden Baumeister hätten gewettet, wer zuerst mit seinem Werk fertig sein würde. Nach einiger Zeit kamen dem listigen Brückenbaumeister Zweifel, ob er die Wette gewinnen würde. Also schloss er einen Pakt mit dem Teufel. Er versprach dem Teufel die ersten drei Seelen, die die Brücke passieren würden, wenn dieser ihm helfen würde. Der Teufel willigte ein und sorgte dafür, dass die Brücke vor dem Dom fertig wurde. Als es daran ging, seinen Teil der Abmachung zu erfüllen, ließ der Brückenbaumeister einen Hahn, eine Henne und einen Hund über die Brücke laufen. Der hintergangene Teufel wurde wütend und versuchte, die Brücke wieder zu zerstören. Daran scheiterte er jedoch. Er schaffte es lediglich, der Brücke einen Buckel zu verpassen.

Ein ähnliches Motiv findet sich in der Aachener Dombausage. Karl der Große wollte in den Krieg ziehen und erteilte dem Stadtrat von Aachen vor seiner Abreise einen Auftrag: Wenn er zurückkäme, sollten diese einen Dom gebaut haben, aus den besten Materialien. Die Zeiten waren hart, der Krieg zehrte am Wohlstand, das Geld ging aus und die Handwerker sprangen ab. In ihrer Not sprachen die Ratsleute den Teufel an und versprachen ihm die erste Seele, die das Gotteshaus betreten würde. Der Angesprochene willigte ein. Nun nahm der Dombau wieder Fahrt auf, aber der zunächst geheim gehaltene Teufelspakt sprach sich herum und niemand wollte die Kirche als Erstes betreten. Ein Mönch riet den Ratsherren, einen Wolf zu fangen und in die Kirche zu treiben. Schließlich hätten sie dem Teufel ja nicht ausdrücklich eine Menschenseele versprochen. Die Ratsleute folgten dem Rat. Der Teufel bemerkte erst, als er dem Wolf die Seele entriss, dass er betrogen worden war. Wütend verließ er den Dom und schlug die Tür zu, die seitdem einen Riss aufweist.

Die zweite Sage führt nun zum ersten Großsteingrab dieses Buches, den sogenannten „Düwelsteenen“ (Teufelssteine) in der Gemeinde mit dem bezeichnenden Namen Heiden. Ihre Entstehung geht der Sage nach ebenfalls auf den Teufel zurück, der sich nach dem Betrug der Aachener Stadträte vorgenommen hatte, den dortigen Dom zu zerstören. Er hatte dazu viele große Findlinge im umliegenden Lande gesammelt und schleppte diese nun in einem großen Sack Richtung Aachen. Bei Heiden traf der Teufel auf einen Schusterjungen, der sechzehn verschlissene Paar Schuhe auf dem Rücken trug, die er seinem Meister zur Reparatur bringen sollte. Der Teufel fragte den Jungen, wie weit es noch nach Aachen sei. Der Schusterjunge war nicht dumm, er hatte den Teufel an dessen Ziegenfuß erkannt und antwortete: „Sehr weit. Ich komme geradewegs von dort und habe schon diese sechzehn Paar Schuhe auf dem Weg verschlissen.“ Daraufhin resignierte der Teufel und schmiss unter Fluchen die Steine zu Boden.

Abbildung 1: Düwelsteene bei Heiden (Foto: 2005)

Und da liegen sie noch heute und werden nach dem Leibhaftigen selbst „Düwelsteene“ genannt. Das ursprünglich 21 Meter lange und 1,70 m breite Grab befindet sich in einem Waldstück nordöstlich von Heiden im Landkreis Borken. Es hat unter Grabräuberei etwas gelitten, ist aber definitiv einen Ausflug wert.

Das Muster der Legenden ist erkennbar. Der Teufel wird zuerst um Hilfe angefleht, gewährt diese auch, wird dann von „guten“ Christenmenschen überlistet und ist sauer, weil er um seinen vereinbarten Lohn gebracht wurde. Dabei stellt er sich teilweise nicht sehr intelligent an. Trotzdem muss hier die Frage erlaubt sein, wer die eigentlichen Bösewichter sind. Eine Erzählung, die in meinen Augen besser als moralisches Vorbild taugt, ist das Märchen vom „Bärenhäuter“. Es gehört zu meinen persönlichen Lieblingsmärchen, weil sowohl der Teufel als auch der menschliche Protagonist ihren Teil des Deals einhalten. Vertragstreue ist ein Wert, der auch in der heutigen Zeit nicht zu verachten ist.

Abbildung 2: Matthiesings Opferstein in Ueffeln (Foto: 2008)

Eine weitere Sage, die den Teufel ziemlich dumm aussehen lässt, ist die von Matthiesings Opferstein. Dabei handelt es sich um einen Erratiker im Dörfchen Ueffeln im niedersächsischen Landkreis Osnabrück, der auf seiner Oberseite ein paar Vertiefungen aufweist.

Die lokale Sage erzählt, dass der Teufel nach Ueffeln kam und die Dorfbewohner dort gerade eine Kirche bauten. Als der Teufel nach dem Zweck des neuen Baus fragte, machten ihm die Leute weis, sie würden eine Kneipe bauen statt einer Kirche. Das gefiel dem Teufel und so trollte er sich zufrieden von dannen. Aber irgendwann kam er hinter die Lüge und wurde so wütend, dass er einen Stein gegen die Kirche schmiss, um sie zu zerstören. Da er sich gerade in Schweden befand, heißt der Stein auch Schwedenstein. Die Sage will es, dass der Hahn von Matthiesings Hof den Teufel in seiner Konzentration störte. Er krähte so laut, dass es auch in Schweden zu hören war, und lenkte den Teufel ab, so dass der Stein an seiner jetzigen Stelle landete und sich dort im Kreis drehte.

Der Hausstand des Höllenfürsten

Die moralischen Abgründe von Menschen und Teufel werden in einigen anderen Sagen, die die Entstehungsgeschichte von Großsteingräbern beschreiben, nicht so arg strapaziert. So gibt es beispielsweise den Teufelsbackofen von Neu Ruthenbeck im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Die Legende von seiner Erschaffung reicht weit zurück in die Zeit, als das große Eis vor Jahrtausenden verschwand und in Mecklenburg noch die Riesen lebten. Eines Tages beschloss der Teufel, sich hier etwas genauer umzusehen. Er entstieg der Hölle und kroch bei Neu Ruthenbeck aus einem tiefen Loch, welches noch heute den Namen "Hölle" trägt. Der Teufel war auf der Suche nach Wasser. Er fand einen Bach und leitete diesen kurzentschlossen um. Damit verärgerte er jedoch einen Riesen, der auf dem Tobalsbarg bei Bahlenhüschen wohnte. Der wütende Riese nahm sich den größten und schwersten Feldstein, den er finden konnte, und schleuderte ihn mit aller Kraft dem Teufel entgegen. Der Findling flog über die Göhrenschen Tannen und die Trammer Feldmark und landete direkt vor der Hölle des Teufels.

Abbildung 3: Teufelsbackofen von Neu Ruthenbeck (Foto: 2010)

Der Teufel machte sich aber gar nichts daraus. Er nahm den Stein und baute daraus einen riesigen Backofen für seine Großmutter. Diese war sehr erfreut und nutzte den Backofen gern und häufig. Besonders liebte sie es, darin Äpfel zum Nachtisch zu braten. Und auch heute noch wähnt man bei feuchtwarmer Witterung, wenn der Nebel über dem Stein aufsteigt, des Teufels Großmutter beim Äpfelbraten.

Abbildung 4: Teufels Backofen in Vehrte (Foto: 2008)

Was sich hier – bis auf den wütenden Riesen – recht heimelig und gemütlich anhört, das kommt durchaus häufiger vor. In Vehrte im Landkreis Osnabrück verfügt der Teufel über eine fast vollständig ausgestattete Küche. Nicht weit vom Backofen des Teufels entfernt steht in einem Waldstück auch sein Teigtrog, in der er den Teig zum Backen des Brotes vorbereitete. Backen scheint zu einer Kernbeschäftigung des Teufels gehört zu haben. Ob er allerdings wirklich selbst den Teig geknetet und Brot gebacken hat oder dafür seine Dämonendiener eingespannt hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Seine Großmutter war ja auch noch da, siehe Neu Ruthenbeck. Die Frage darf auch gestellt werden, warum der Teufel nicht direkt in der Hölle gebacken hat, weil es dort doch eigentlich heiß genug sein müsste, damit jeder Teig aufgeht. Oder war es etwa zu heiß? Warum der Vehrter Teufelsbackofen seinen Namen bekommen hat, wird aus einer alten Beschreibung vom Anfang des 19. Jahrhunderts deutlich: „Die Träger sind an der Außenseite mit Erde bedeckt und bilden mit den aufliegenden Decksteinen eine nach Osten offene Höhlung, die mit einem Backofen einige Ähnlichkeit besitzt."

Abbildung 5: Teufelsbackofen im Everstorfer Forst (Foto: 2002)

Ein weiterer Teufelsbackofen darf nicht in der Aufzählung fehlen, und zwar der im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser gehört nach meinem persönlichen Empfinden zu den schönsten Megalithgräbern in Deutschland. Wahrhaft malerisch steht er auf einer Lichtung und wird umrahmt von einem Steinkranz, der früher einmal die Begrenzung des runden Grabhügels gebildet hat.

Ein paar Daten und Fakten zu ihm sollen erlaubt sein: Beim hiesigen Teufelsbackofen handelt es sich um einen sogenannten erweiterten Dolmen. Den Rundhügel soll es 1879 noch gegeben haben. Ursprünglich hatte der Dolmen zwei Deck- und fünf Wandsteine. 1966 fand man bei der Grabung heraus, dass der Grabhügel von insgesamt 19 Steinen eingefasst war. Die Grabkammer misst 2,5 x 1,8 Meter und ist 1,3 Meter hoch. Die Innenseiten der Tragsteine, welche die riesigen Granitfindlinge tragen, sind sorgfältig glattgeschliffen, so dass ein rechteckiger, ebenmäßiger Hohlraum geschaffen wird. Eine Rotsandsteinplatte bildet die Abgrenzung nach außen. Diese Platte stammt wohl von bronzezeitlichen Nachnutzern der Anlage. Das heutige Aussehen des Teufelsbackofens ist eine Rekonstruktion, die nach der Grabung von 1966 hergestellt wurde und dem früheren Aussehen nahekommen soll.

Im Zuge der Christianisierung ist entweder das Wissen um den ursprünglichen Zweck der Anlagen verloren gegangen, oder der Klerus wollte der Bevölkerung absichtlich Angst vor den Bauwerken aus heidnischer Zeit machen. So ist es zumindest zu erklären, dass ein Teufelsbezug hergestellt wurde.

Abbildung 6: Teufelsbett/Lehzensteine in Osnabrück (Foto: 2008)

Auch wenn bei einigen Gräbern die entsprechende Sage oder Erzählung der Vergessenheit anheimgefallen ist, so sind die Namen doch bis heute geblieben. Daher ist es auch kein Wunder, dass sich der gesamte Hausstand des Teufels auf der Landkarte der Megalithgräber wiederfindet. Hier sind beispielhaft die Teufelsbetten von Osnabrück (auch als Lehzensteine bekannt) und Stöckse (im Landkreis Nienburg) zu nennen.

Auch die Teufelsküche im Haldenslebener Forst in Sachsen-Anhalt und der Teufelskeller von Drosa im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehören zum Hausstand des Teufels, wobei besonders der Teufelskeller aufgrund seiner Positionierung auf freier Fläche einen imposanten Eindruck macht.

Dabei ist es ein glücklicher Umstand, dass es den Teufelskeller noch gibt und er nicht vollständig Steinschlägern zum Opfer gefallen ist, die Straßenbaumaterial brauchten. Heute ist nur noch ein riesiger Deckstein zu sehen, der fast schwerelos auf sechs noch vorhandenen Tragsteinen balanciert. Bei seiner Betrachtung könnte man fast auf den Gedanken verfallen, dass es gut war, dass Teile von ihm zerstört wurden. Sonst würde er jetzt wahrscheinlich nicht so ein elegantes Bild abgeben.

Abbildung 7: Teufelskeller von Drosa mit Autor (Foto: 2002)

Um das Thema des Teufels abzuschließen, sei noch bemerkt, dass der Höllenfürst nicht nur in Deutschland seine Spuren hinterlassen hat. Auch in Frankreich, Großbritannien oder Dänemark gibt es Großsteingräber, die seinen Namen tragen.

Abbildung 8: Dolmen la Pierre du Diable (Foto: 2007)

Abbildung 9: Devil's Quoit (Foto: 2012)

Interessant ist beispielsweise das Ganggrab Djævelhøj Dobbelt Jattestue in Tikøb bei Helsingør in Dänemark, das noch als kompletter Grabhügel erhalten ist. Djævelhøj heißt Teufelshügel und einigen lokalen Sagen zufolge besteht sein Fundament aus vier goldenen Säulen. Diese Volkssage hat den Archäologen Vilhelm Boye überhaupt erst bewogen, Ausgrabungen an dem Hügel vorzunehmen, um dann auch tatsächlich ein neolithisches Grab zu identifizieren.

Der Dolmen la Pierre du Diable, deutsch Teufelsstein, in Vitrac im südfranzischen Departement Dordogne und der walisische Devil’s Quoit in Pembrokeshire sind dagegen eher unscheinbarere Vertreter ihrer Zunft, obwohl sie den großen Namen des Herrschers über die Finsternis tragen.

Von Riesen und Trollen

Wohnung und letzte Ruhestätte

Abbildung 10: Sundermannsteine in Belm (Foto: 2008)

Nicht nur der Teufel hat die Großsteingräber genutzt, sondern auch Riesen mussten irgendwo wohnen und ihren Lebensunterhalt bestreiten. Daher wurden die großen steinernen Grabkammern häufig auch mit Riesen in Verbindung gebracht. Ein Beispiel dafür sind zwei Gräber westlich des Osnabrücker Ortsteils Gretesch: die Sundermannsteine in Belm und die Slopsteine in Haltern. Vom zweiten Grab wird aufgrund des Namens noch an anderer Stelle ausführlicher zu berichten sein.

Die Sage zu diesen beiden Gräbern hat Heinrich Westerfeld in den „Osnabrücker Monatsblättern für Geschichte und Heimatkunde“ im Jahre 1908 für die Nachwelt schriftlich festgehalten. Die Sage ist eher eine Anekdote. Sie handelt sinnigerweise vom Backen, aber auch von guter Nachbarschaft.