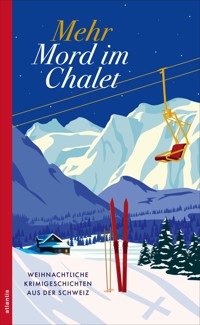

Mehr Mord im Chalet E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Nach dem Erfolg des Erzählbands Mord im Chalet, der wochenlang auf der Schweizer Bestsellerliste stand und unter vielen Tannenbäumen lag, erscheinen jetzt weitere weihnachtliche Krimigeschichten aus der Schweiz. Ob im winterlichen Tessin auf einem heruntergekommenen Fußballplatz, in Zürich auf der Bahnhofstrasse, wo man sein Geld leicht unter die Leute bringen kann, oder in einer beschaulichen Kleinstadt auf dem Land: An Weihnachten gibt es nicht nur Festessen und Geschenke, sondern auch Prügeleien, Diebstähle, Vergiftungen und manchmal auch Leichen – in jedem Fall aber viel Arbeit für die Polizei. Mehr Mord im Chalet sorgt für spannende Weihnachten mit helvetischem Einschlag. Mit dabei sind Schweizer Krimistars wie Ulrich Knellwolf, Roger Graf, Marcel Huwyler, Andrea Fazioli, Michel Theurillat und viele mehr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mehr Mord im Chalet

Weihnachtliche Krimigeschichten aus der Schweiz

Herausgegeben von Miriam Kunz

atlantis

Marcel HuwylerIhr Kinderlein kokset

Zwei Tage nachdem Fredy das aufwändig verpackte und clever getarnte Paket per Kurierdienst verschickt hatte – die Billig-Logistikfirma lieferte schnell, unbürokratisch und ohne die Inhalte genauer zu kontrollieren –, meldet sich der erboste Empfänger. Der eben gar nichts empfangen hatte.

Die Ware sei nie bei ihm angekommen, brüllte der Kontaktmann am Telefon. Sein Boss sei deswegen stinksauer, der Clan gelinde gesagt gereizt und die Kundschaft hypernervös, weil sie nicht kaufen konnten. Und das ausgerechnet jetzt! Benötigten die Konsumenten doch insbesondere zur hochscheinheiligen Weihnachtszeit eine speziell pikante Sorte Kokain, um ihre glühenden Nerven zu beruhigen. Gegen all die überdrehten Familienzeremonien, geheuchelten Firmenfeiern und die Panik, bei der Gratifikation vom Chef herabgestuft zu werden, wirkte das weiße Zeugs wahre Wunder.

So ein Sträßchen ins Näschen euphorisierte den Geist, salbte das Gemüt und elektrisierte die Libido. Und verwandelte das Fest der Liebe zur Party der Triebe. Besagter Stoff machte happy, high und spitz – und trug darum in der Szene den Namen Matterhorny.

Fredy versuchte den Kontaktmann am Telefon zu beschwichtigen. Es sei seines Wissens alles korrekt verschickt worden, der Fehler müsse darum beim Kurierdienst liegen, er werde sich selbstverständlich höchstpersönlich und noch heute darum kümmern.

Der Typ am anderen Ende knurrte nur und gewährte ihm drei Tage Zeit, das Problem zu lösen. Andernfalls kriege er seine Anzahlung zurück und Fredy einen Haufen Schwierigkeiten.

Fredys Besuch im Office des Kurierdienstes brachte dann tatsächlich Licht ins Dunkle. Unter Zuhilfenahme seiner brachial-motivierenden Art im Umgang mit Personal, löste er Hemmungen und Zunge eines Adressenadministrators, der ihm unter Schmerzenstränen Einblick in die Liefertätigkeit des Unternehmens gewährte. Dort fand Fredy, was er gesucht hatte. Sein Paket war, wie befürchtet, an die falsche Adresse zugestellt worden. Die Idioten vom Kurierdienst hatten die Ware versehentlich in ein Bauernkaff in den Voralpen gefahren.

In ein gewisses Müntschisberg.

Diesmal würde man Grittibach übertrumpfen. Solch eine Schmach wie im letzten Advent galt es heuer unter allen Umständen zu verhindern.

Die Grittibacher hatten im Jahr zuvor völlig überraschend mit der ganz großen Kelle angerichtet. Eine protzige Zwanzigmeter-Tanne aus dem gemeindeeigenen Wald war auf dem Schulhausplatz aufgerichtet worden. Geschmückt wurde sie von einer angeberisch langen Lichterkette mit achteinhalbtausend farbig glimmenden Lämpchen, die sich in den fußballgroßen Christbaumkugeln widerspiegelten. Alles doch sehr dick aufgetragen. Sogar das Tagblatt hatte darüber berichtet und vom »pompösesten Weihnachtsbaum der ganzen Region« geschrieben. Was zwar der Wahrheit entsprach, aber dennoch unsympathisch großkotzig wirkte. Fanden jedenfalls die Leute im Nachbardorf Müntschisberg.

In diesem Advent würde man es den Grittibachern heimzahlen. Mit einem noch größeren, noch opulenter dekorierten Baum. Der Müntschisberger Gemeinderat hatte eigens einen Zusatzkredit bewilligt, damit die Abteilung Bauamt auf Weihnachtsbaumdekoshoppinggroßtour gehen konnte. Was Bauamtchef Stöckli und seine Mannen denn auch ungeniert taten.

Bereits im Sommer wälzten sie Spezial-Xmasdeko-Kataloge, mit denen sonst nur Großkunden wie Weltkonzerne, Hochhaus- und Flughafenbesitzer sowie Kreuzfahrtschiff-Reedereien ihre adventlichen Fassaden-Illuminationssysteme bestellten. Man entschied sich schließlich für vier Kilometer Kabel und das fünfzehntausend Einheiten zählende Systemlichter-Baukastenset »Empire State Building Plus«. Des Weiteren orderte man pompöse Girlanden in Dubaigold und Monacosilber und diverse Garnituren Deluxe-Christbaumkugeln.

Während die Großbestellungen bereits im Laufe des Herbstes eintrafen, hatten einige kleinere Dekohändler offensichtlich Lieferschwierigkeiten. Das letzte Paket – an dessen Bestellung sich die Bauämtler notabene nicht einmal mehr erinnern konnten – traf denn auch buchstäblich in letzter Sekunde ein. Einen Tag vor dem ersten Advent, an dem der Rekordbaum zum ersten Mal erleuchtet werden sollte.

Bei der Lieferung handelte es sich um ein bananenschachtelgroßes Paket voller Weihnachtsbaumkugeln in – welche Extravaganz – hochglänzendem Schwarz. Kaviarschwarz ganz genau, wie der Beipackzettel erläuterte. Die Kugeln besaßen zwar lediglich Normalgröße, waren dafür aber mit einer Lackschicht überzogen, die mit vierundzwanzigkarätigem Goldstaub angereichert war. Sehr exklusiv, sehr teuer, womöglich ein klitzekleinwenig versnobt – und die Farbe war sicher grenzwertig –, aber nichtsdestoweniger eine Rarität, die wohl deswegen auch nicht mit der herkömmlichen Post befördert wurde, weil besonders Fragile.

Ein Kurierdienst aus der Stadt brachte die Lieferung eigens nach Müntschisberg, wo Bauamtchef Stöckli und seine Mannen die Bestellung sofort auspackten und an den Baum hängten. Die kaviarschwarzen Kugeln waren erstaunlich schwer, was wohl mit dem Gewicht des Goldstaubes im Lack drin zu erklären war.

Möglicherweise lag es am Aperitif mit Weißwein, den der Bauamttrupp sich bereits am frühen Nachmittag gegönnt hatte, oder es war der Schlusshektik zuzuschreiben – jedenfalls glitt ausgerechnet Chef Stöckli eine der Kugeln aus den Fingern und zerplatzte auf dem Kopfsteinpflaster. Seltsamerweise ertönte nicht das zu erwartende Klirr- oder Knack- sondern ein widernatürliches Patschgeräusch. Die Kugel zerbarst und zwischen den schwarzen Scherben rieselte weißer Puder hervor.

Ziemlich sicher wäre die Geschichte an der Stelle zu Ende gewesen, hätte nicht Stöcklis Hund Rudi – ein uralter und darum lahmarschiger Cockerspaniel, der sein Herrchen bei der Arbeit stets begleitete –, den Puder beschnüffelt und zwei, drei Zungenspitzen davon gekostet.

»Pfui, Rudi, aus! Ist doch gruusig«, schalt Stöckli, scheuchte seinen Hund zur Seite und verwischte mit der Schuhspitze das weiße Zeugs.

Nur wenig später rannte Rudi wie eine Furie um den Weihnachtsbaum herum. Er bellte und japste, zeigte Luftsprünge und vollführte sogar Pirouetten, was er wegen der tierischen Arthrose in seinen Gelenken seit Jahren nicht mehr gewagt hatte. Als er dann sogar auf die zufällig vorbeispazierende Pudeldame Jeannette zuschwänzelte – an der Leine geführt von Zahnarztgattin Frau von Bergen –, sie intensiv beschnüffelte und schließlich gar Anstalten machte, die Hündin zu besteigen, schritt der Bauamtchef mit hochrotem Kopf ein und zerrte seinen giggerigen Rudi am Nackenfell zurück.

Es gab für Stöckli nur eine Erklärung für das hundegeriatrische Jungbrunnenwunder. Der weiße Puder. Was war das bloß für ominöses Zeugs?

Stöckli hatte vor seiner Karriere als Bauamtchef einige Jahre als Gärtner gearbeitet und bildete sich ein, etwas von Heil- und Giftpflanzen zu verstehen. Mit dem speichelnassen Zeigefinger tupfte er nun ein wenig von dem Pulverweiß aus den Ritzen des Kopfsteinpflasters und schnupperte daran.

»Riecht leicht kalkig und muffig, wie ein frisch getünchter Keller«, analysierte er mit der Degustiermiene eines Weinsommeliers und nickte seinen Mitarbeitern bedeutungsschwer zu.

»Ich muss das daheim genauer analysieren.« Er zog sein Taschenmesser hervor, schabte mit der Klingenspitze noch mehr von dem Puder vom Boden und packte es in sein Taschentuch. Stöckli hatte zwar null Ahnung, was das Zeugs sein könnte, aber da er Zeuge von Rudis Auferweckung von den Hundegreisen geworden war, kam ihm eine Idee.

Nach Feierabend eilte er schnurstracks nach Hause und betrat als Erstes seinen kleinen Stall. Er war nämlich auch noch ein wenig Landwirt, ein Hobbybauer mit einem Dutzend Schafe, drei Ziegen sowie einer Kuh.

Um ebendiese, die Flora, bereitete Stöckli seit Tagen Sorgen. Sie war offensichtlich nicht zwäg, lag schwer im Stroh und wollte nicht recht fressen. Stöckli tippte auf Verdauungsprobleme. Es kam immer mal wieder vor, dass einer der vier Kuhmägen Zicken machte. Aber all seine bisherigen Heilversuche mit Viehsalz, Dystamoral-Forte und Weißbier (wegen der Hefe), hatten nicht angeschlagen. Jetzt füllte er einen Trinkzuber mit frischem Wasser und ließ etwas von dem weißen Puder hineinrieseln. Das gab er Flora zu trinken.

Keine fünf Minuten später stemmte sich die Kuh mit unerwartet viel Elan vom Boden hoch, begann mit ihrem Hintern zu wippen und bewegte dazu alle viere einzeln, als würde sie stepptanzen. Kurz darauf kaute Flora mit viel Appetit auf dem Gras in der Futterkrippe herum.

Das war unglaublich. Solch eine Blitzheilung hatte Stöckli noch nie gesehen. Der Puder war ganz offensichtlich ein wahrer Muntermacher, eine Arznei, ein Teufelszeug – oder wohl eher Wunderzeug.

Nachdenklich senkte er den Kopf und blickte auf seine Knie. Die knarzten und schmerzten seit Jahren. Bei Föhn und angekündigtem Schnee ganz besonders arg. Stöckli kratzte sich am Schädel und überlegte. Jää, und wenn er jetzt …

Der Lieferwagenfahrer des Kurierdienstes machte sich beinahe in die Hose vor Schreck. Ein ihm völlig unbekannter Mann nahm ihn nach Feierabend in den Schwitzkasten und nötigte ihn, preiszugeben, an wen im Ort Müntschisberg er heute ein ganz bestimmtes Paket geliefert hatte. »Name und Adresse, sonst breche ich dir einen Arm«, zischte der Typ mit den kalten Augen und dem Spinnennetz-Tattoo auf Gurgelhöhe.

Der Lieferwagenfahrer des Kurierdienstes hatte zu Hause Frau und Kinder und einen für seine Gehaltsklasse viel zu teuren und noch längst nicht abbezahlten Wagen, weswegen er keinen Widerstand leistete und bereitwillig auspackte.

»Na also, geht doch«, brummte der Kerl und ließ den Informanten vom Haken. Dann fischte er aus der Gesäßtasche seiner schwarzen Jeans ein Bündel Geldscheine und zählte fünf davon ab. »Und das hier gehört dir, wenn du dein Maul hältst, alles vergisst, was du eben erlebt hast und dich ganz schnell von hier verpisst.«

Der Kurierdienst warb an all seinen Fahrzeugen mit der Aufschrift Keiner ist schneller. Diesem Slogan machte einer seiner Mitarbeiter gerade ganz große Ehre.

Stöckli machte probehalber ein paar Freudensprünge. Dazu war er seit Langem nicht mehr fähig gewesen. Und ohne die geringsten Schmerzen in den Knien! Er hopste und hüpfte und genoss die auf wundersame Weise wiedererlangte Elastizität seiner Gelenke. Herrgottsterne, was war das bloß für ein Puder?

Und nicht nur die Knie waren plötzlich wieder wie neu, sein ganzer Organismus schien einen Energieschub erhalten zu haben. Zudem fühlte er sich angenehm leicht und fröhlich, er könnte Bäume ausreissen. Oder – jetzt gluckste er – Frauen aufreißen. Ja, es juckte ihn.

So voller Verlangen betrat er sein Haus und übermannte Gattin Marianne mit einer stürmischen Umarmung samt feucht-fordernder Küsse, wie die es seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte.

»Jesses, Oski, was ist denn mit dir los?« Marianne Stöckli kicherte erst und zierte sich mädchenhaft, genoss dann aber seinen heißen Atem.

»Spürst du deinen dritten Frühling?« Statt einer Antwort ließ Ehemann Oski seine Finger sprechen.

Am anderen Morgen war Sonntag. Und erster Advent. Stöckli stiefelte nach einem intensiven Abschiedsprozedere – seine noch bettwarme Marianne wollte ihn partout nicht gehen lassen – schnurstracks zur Weihnachtstanne auf dem Hauptplatz.

Heute war der große Tag. Punkt sechs Uhr am Abend würde der Baum erstmals in vollem Lichterglanz erstrahlen. Ein Fest war geplant, das ganze Dorf würde kommen. Der Reporter vom Tagblatt natürlich auch. Ha, die in Grittibach drüben würden sich schön ärgern. Stöckli blickte die Tanne hoch und suchte nach diesen ganz bestimmten schwarzen Kugeln.

Als er sich vergewissert hatte, dass ihn niemand beobachtete, angelte er eine davon vom Baum und schlug sie mit dem Griff seines Taschenmessers auf, wie ein Dreiminutenei zum Frühstück.

Auch dieses Exemplar hier war voll davon. Gefüllt mit weißem Puder.

Stöckli hatte eigens eine von Mariannes Tupperware mitgenommen; dort hinein ließ er jetzt den Puder rieseln. Pflückte dann eine weitere Kugel, knackte sie und erntete auch deren Inhalt. Dann war das Tupperware auch schon voll. Stöckli drückte den Deckel fest darauf. Um die restlichen Wunderpuderkugeln würde er sich später kümmern.

Er versuchte sich an die Liefermenge zu erinnern. Es mussten so um die zwei Dutzend Christbaumkugeln sein. Machte summa summarum … Sternesiech, fast zwei Kilo von dem Zauberweiß. Damit ließen sich eine ganze Menge alte Hunde, kranke Kühe und narkotisierte Ehen aufpeppen.

Stöckli musste grinsen und ertappte sich dabei, wie er an sein obligates Nickerchen nach dem Mittagessen dachte. Heute war schließlich Sonntag. Warum dann also nicht ausnahmsweise ein etwas ausgedehnteres Schläfchen halten? Und für einmal musste dieses ja auch nicht allein stattfinden.

Fredy traf gegen neun an diesem Sonntagmorgen in Müntschisberg ein. Er parkte seinen für dieses Kuhkaff viel zu teuren und darum auffälligen Geländewagen außerhalb des Dorfs und pappte sogar noch etwas Neuschnee an die Nummernschilder, um sie unleserlich zu machen. Ein Zürcher im Ort würde sich sonst schnell herumsprechen, das galt es zu vermeiden. Er wollte hier möglichst schnell und diskret sein fehlgeleitetes Matterhorny zurückholen und subito wieder abhauen.

Fredy hatte eine Lieferadresse, die der auskunftsfreudige Kurierfahrer ausgespuckt hatte. Ein gewisser Oskar Stöckli – Chef Bauamt, Depot, Marktstraße 12 – musste die Lieferung Christbaumkugeln irrtümlich erhalten haben. Fredy googelte die Anschrift auf seinem Handy und lief dann los.

Keine Viertelstunde später stand er auf dem Hauptplatz. Das Bauamt-Depot befand sich nur eine Seitengasse weiter, aber Fredy brauchte gar nicht mehr dorthin zu gehen. Er hatte seine Ware eben entdeckt.

Mit einer Mischung aus Andacht und Frust stand er vor dieser Mords-tanne und sah schwarz – seine Christbaumkugeln. Ganz bewusst hatte er das Kokain in kaviarschwarze Kugeln abgefüllt. Reine Vorsichtsmaßnahme. Falls durch einen dummen Zufall so eine Kokskugel tatsächlich für Weihnachtsschmuck gehalten würde, schreckte die Farbe todsicher ab. Niemand würde sich freiwillig solch düstere Kugeln ins Bäumchen hängen – und also bliebe diese unangetastet. Clean. Fredy blickte erneut in die Äste hoch und seufzte. So konnte man sich irren.

Manche Kugeln waren vom Boden aus greifbar, andere baumelten in zehn oder gar zwanzig Metern Höhe und konnten nur mithilfe einer Leiter oder eines Teleskopladers abgezupft werden. Er müsste sich etwas einfallen lassen. Und erst die Exemplare ganz zuoberst, beim Spitz, wie hoch war das, sicher um die …

»Fünfundzwanzig Meter«, sagte eine Männerstimme hinter ihm. Fredy zuckte zusammen und drehte sich um. Hätte er seine Pistole bei sich getragen, er hätte sie reflexartig gezogen.

»’tschuldigung, wollte Sie nicht erschrecken. Aber Sie haben doch eben überlegt, wie hoch die Tanne ist, stimmt’s?«

Fredy war immer noch perplex und brachte nur ein Nicken zustande.

»Stöckli mein Name«, stellte sich der Erschrecker vor und gab ihm die Hand. »Bin der Bauamtchef hier im Dorf.«

Fredy drückte dessen Hand, vermied es seinen Namen zu nennen und dachte an die Adresse der fehlgeleiteten Kokskugeln. Das hier war sein Mann.

»Schöner Baum.« Endlich hatte er die Sprache wiedergefunden.

»Der allerschönste.« Stöckli strahlte. Und fragte dann: »Tourist oder Presse?«

»Wie?«

»Sind Sie als Besucher hier oder kommen Sie vom Tagblatt?«

»Ich? Nein … äh, nur so auf der Durchfahrt.« Blitzschnell hatte sich Fredy ausgerechnet, dass es nur eine Möglichkeit gab, ungesehen an die Kugeln zu kommen – in der Nacht. »Um welche Uhrzeit wird es denn hier dunkel?«

»Um die Jahreszeit bereits kurz nach fünf. Übrigens: Um sechs steigt dann unser Lichterfest. Gibt auch etwas zu trinken, mit Güx drin.« Stöckli zwinkerte dem Fremden verschwörerisch zu. »Kommen Sie auch?«

»Mal schauen«, knurrte Fredy und fragte dann nach einem Restaurant, das sonntags geöffnet habe. Stöckli deutete auf den Tapferen Gaul, der ebenfalls am Dorfplatz und in Sichtweite zur Tanne lag.

Im Gasthof setzte sich Fredy an einen Tisch am Fenster mit direktem Blick auf den Baum. Er hatte einen Plan. Er würde hier den ganzen Tag hocken, sich zwar eine Kaffeevergiftung holen, dafür aber seine wertvollen Kugeln nonstop im Auge behalten können. Um sechs war dann dieses Dorffest, danach – sobald der vom Glühwein angesoffene Pöbel wieder daheim in den Stuben hockte – würde er sich im Schutze der Dunkelheit seinen Stoff zurückholen. Irgendwo in dem Kaff würde er ja wohl eine Leiter auftreiben können. Fredy nickte. So wollte er es machen. Sollte klappen. Raub in stiller Nacht.

Das Mittagsschläfchen dauerte bis gegen halb vier und machte die Beteiligten ziemlich müde. Stöckli hatte nach dem Essen vorsorglich wieder etwas vom weißen Puder aus der Tupperware geschnupft und war dann mit seiner Marianne ins Bett gehupft.

Seit elf Jahren waren die beiden verheiratet, bislang kinderlos geblieben, aber so viel Glut und Leidenschaft wie in den letzten zwanzig Stunden hatten sie seit den Flitterwochen nicht mehr erlebt.

Schließlich stieg Stöckli wieder in seine Hose und eilte los. Es galt heute noch ein anderes Feuerwerk zu zünden. Mit Rudi an seiner Seite lief er zum Dorfplatz und kontrollierte mit seinen Kollegen nochmals alle Anschlüsse, Stecker und Sicherungen am Weihnachtsbaum. Vier Kilometer Kabel und fünfzehntausend Lämpchen waren parat.

»Das wird was«, feixte er seinem Team zu. »Sogar Auswärtige kommen extra hierher. Hab heute Morgen schon einen angetroffen.«

Zur gleichen Zeit, von der anderen Seite des Dorfplatzes aus, beobachtet Fredy durch das Fenster vom Tapferen Gaul jede Handbewegung der Bauamtmänner. Hin und wieder schoss ihm das Adrenalin durch die Adern, wenn einer der Kerle seinen schwarzen Kugeln zu nahe kam. Fredys Hände zitterten. Zu viel Kaffee oder zu viel Stress, dachte er. Und nahm sich vor, es über die Festtage etwas langsamer angehen zu lassen.

Kurz nach fünf wurde es dunkel, die ersten Müntschisberger kreuzten auf, und um viertel vor sechs schließlich war der Platz schwarz vor Menschen. Es begann leicht zu schneien. So ein Geflöckel machte den weihnachtlichen Festakt nur noch feierlicher.

Fünf Minuten vor sechs richtete sich der Gemeindepräsident an die versammelte Gemeinde, sagte ein paar Dankesworte, um dann – exakt zum Sechser-Kirchglockenschlag – einen roten Kontakthebel umzulegen.

Augenblicklich verwandelten fünfzehntausend Lämpchen an vier Kilometern Kabel eine hundsgewöhnliche Tanne aus dem Müntschisberger Forst in einen mirakulösen Lichterwunderbaum.

Die Menge schrie im Chor »Ah!« und war ansonsten absolut sprachlos ob der Pracht. Aberhunderte Staunmäuler klafften offen, Augen glänzen, Erwachsene wurden wieder zu Kindern, und der Reporter vom Tagblatt schoss seine Fotos.

Fredy stand in der hintersten Zuschauerreihe, die Kapuze seiner Daunenjacke mit Fellkragen über den Kopf gezogen, und beobachtete das Spektakel. Er fand das alles nur ein einziger, riesiger von Bauerntrampeln veranstalteter Oberkitsch. Jetzt sang auch noch ein Chor. »White Christmas« – was Fredy erst recht an seinen Puder denken ließ.

Über das, was dann geschah, existieren verschiedene Erzählversionen. Die einen wollten ein Eichhörnchen im Geäst gesehen haben, andere einen Marder oder Iltis. Wieder andere sagten später aus, eine Katze sei den Stamm hinaufgeklettert.

Welches Kleinvieh auch immer den Weihnachtsbaum entweihte – es wurde sofort verfolgt. Stöcklis Rudi und ein halbes Dutzend weiterer Hunde rissen sich trotz Leine los und folgten ihrem Jagdinstinkt. Das blutgeile Rudel hechtete den Baum an, brachte ihn dadurch ins Wanken – und schließlich ganz aus dem Gleichgewicht.

Mit einem nervtötend langgezogenen Ächzten kippte die Müntschisberger Weihnachtsikone zur Seite und schlug auf dem Boden auf. Gottlob tat er das langsam genug, sodass die in der Falllinie stehenden Zuschauer sich gerade noch zur Seite retten konnten.

War das ein Geklirre und Geklöpfe, als tausende Lämpchen barsten und Kugeln zerbrachen. Einen Moment lang brannten die Lichter noch, dann knisterknackte es, Funken sprühten, Sicherungen tätschten – und die ganze Herrlichkeit verlöschte.

O Pannenbaum.

Die Menge war im Schock und starrte zur Lücke am Himmel, wo eben noch ihre Rekordtanne gethront hatte. Mucksmäuschenstill war es. Nur die dämlichen Hunde kläfften und wetzten noch immer dem vermaledeiten Kleinvieh hinterher.

Die Wucht des Aufpralls wirbelte Tannennadeln auf, winzige Rinden- und Holzteilchen, aber auch Straßenstaub, Dreck und frisch gefallenen Schnee. Wie eine Dunstwolke schwebten diese Winzigstteilchen über dem Dorfplatz und senkten sich nun langsam herab auf die Menschen – die das Zeug unwillentlich einatmeten.

Plötzlich kam Bewegung in die Menge. Aber es herrschte nicht etwa Panik – sondern Heiterkeit. Zuerst gab es nur Gekicher, dann Gelächter, schließlich brüllten die Menschen vor lauter Ausgelassenheit. Sie begannen zu tanzen und schunkeln, Volkslieder wurden gesungen, Fußballfangesänge gegrölt, Weihnachtssongs gejohlt.

Alle spinnten, flippten, umarmten sich, taten komische Dinge, waren einfach nur happy und völlig aus dem Häuschen.

Und nur Fredy, der fassungslos und mit versteinertem Gesicht dastand und im Geiste einen Hunderttausender Verlust abhakte, begriff wirklich, was hier gerade abging. Warum die Meute sich derart verzückt benahm.

Zwei Kilo mit etwas Puderzucker gestrecktes und in Christbaumkugeln verpacktes Matterhorny waren buchstäblich verpulvert worden. Hatten sich in Luft aufgelöst und waren von den Müntschisbergern tief inhaliert worden.

Rush, Flash, Kick – die Menschen waren im Vollrausch, ein ganzes Dorf im Hochgefühl.

Müntschisberg war high.

Am meisten ärgerte sich später der Reporter vom Tagblatt. Er hatte die Weihnachtsorgie zwar ausgiebig fotografiert – in Gedanken sah er sich bereits den Schweizer Journalistenpreis in der Kategorie »Crazy Story« entgegennehmen –, doch war seine Kamera plötzlich und unerklärlicherweise verschwunden und wurde auch nie wiedergefunden. So blieb die abartigste Story des Jahrzehnts undokumentiert und ist darum bis zum heutigen Tag lediglich ein Gerücht.

Wer diesen Sonntagabend am ersten Advent und die Kokskaterwehen tags darauf nicht selbst erlebt hatte, konnte diese Geschichte nicht glauben und hielt alles nur für eine herrliche Flunkerei. Und all jene, die diese Schrankenlosigkeit mitgemacht hatten, schwiegen tunlichst.

Fredy wurde zehn Monate später bei einer Razzia geschnappt und wanderte für ein paar Jahre ins Gefängnis. Er feierte nie wieder Weihnachten.

Marianne und Oski Stöckli bekamen neun Monate später Zwillinge. Einen Jungen und ein Mädchen.

Noel und Christa.

Und nur ihre Eltern wussten, warum die Kinder genau diese Namen trugen. Die Babys kamen Anfang August zur Welt. Darum wunderten sich manche Müntschisberger schon ein wenig über die Wahl des Sujets auf der Geburtsanzeige. Warum da drauf wohl ein Weihnachtsbaum abgebildet war.

Beat GrossriederChlausbesuch am Züriberg

Rasch überflog Ruedi Keller den Zettel, den er aus dem vereinbarten Versteck unter dem Fensterladen beim Briefkasten hervorgeholt hatte. In fünf Minuten würden sie von der Familie Conrad zum Chlausbesuch erwartet; auf Pünktlichkeit legten die Privatbankiers bestimmt großen Wert. Den Zettel hatte gewiss die Mutter Mechthild Conrad vorbereitet und wie abgemacht draußen neben der Haustüre deponiert. Der Chlaus würde den Zettel in sein goldenes Buch legen und dann der Familie die Leviten lesen. Dafür gab es in solchen Kreisen in der Regel eine großzügige Entschädigung. Den normierten Tarif der Stadtzürcher St. Nikolausgesellschaft, der schon im Voraus online beglichen wurde, rundete man hier am Züriberg gerne mit zwei hübschen blauen Hundertern auf, die man dem Chlaus und seinem Gehilfen am Ende der Visite diskret in einem Couvert zustecken würde. Ruedi Keller war schon mehrmals in solchen Villen zu Gast gewesen und musste annehmen, dass ihn drinnen im Wohnzimmer ein paar schwierige Kinder und eine Handvoll nicht minder anspruchsvoller Erwachsener erwarten würden. Er stapfte auf und ab, um seine klammen Füße etwas aufzuwärmen. Unter seinen Schuhen knirschte der Schnee. Sein Schmutzli Livio Gmür nutzte die verbleibenden Minuten, um eine Zigarette zu rauchen. Er starrte in den Sternenhimmel, der das weitläufige Anwesen überspannte wie ein Glitzervorhang das Chapiteau in einem Kinderzirkus.

Keller hatte die Einleitung der Conrads quergelesen. Sie triefte von Floskeln – die beiden Buben Jakob und Matteo seien ›aufgeweckt‹ und ›lebensfroh‹, was nichts anderes bedeutete, als dass es sich um ausgebuffte Nervensägen handelte, denen nur mit drastischer Strenge und viel Ritalin beizukommen war. In der Schule gäben sie sich »große Mühe«, murmelte Keller halblaut vor sich hin, während Schmutzli Gmür soeben eine Sternschnuppe entdeckt hatte und seinerseits ein halblautes »Oh!« ausstieß. Keller quälte sich weiter durch die Schulleistungen der Söhne und erreichte endlich die Freizeitaktivitäten, die ebenso verklausuliert waren und an Arbeitszeugnisse erinnerten, in denen zwischen den Zeilen mehr steht als in den Buchstabenreihen selbst. »Zeigt in der Geigenstunde ein wachsendes Interesse«, las der Nikolaus laut vor und schüttelte den Kopf. Ein Käuzchen rief, schwarz und mächtig ragten die alten Buchen zum Himmel. Bis auf eine schwache Funzel vor der Haustüre brannten keine Lichter im Garten des Anwesens. Die Zigarette von Schmutzli Gmür glühte noch einmal auf, bevor er sie in den Garten spickte, wo sie mit einem kleinen Funkenschweif im Schnee versank.

Beim nächsten Satz auf der Bonus-Malus-Liste von Mutter Conrad lief es Ruedi Keller eiskalt den Rücken hinunter. Am liebsten wäre er auf der Stelle umgekehrt, hätte den Auftrag abgesagt. Doch das ging nicht, ihr Auftritt war bereits bezahlt worden. Der Kodex der Chlausgesellschaft schrieb außerdem vor, auch bei schwierigen Familienverhältnissen bestehe ein Anrecht auf eine würdevolle Visite. Und hier musste der Haussegen so schief hängen, wie sich der Turm zu Pisa auf den Postkarten präsentiert. »Leider ist unser Matteo noch immer ein kleiner Bettnässer«, las Keller ungläubig vom Zettel ab, der in seiner schweißfeuchten Hand bereits ein paar Rümpfe abbekommen hatte. »Um Gottes Willen!«, murmelte er. Was geht in einer Mutter vor, die ihren neunjährigen Sohn vor dem versammelten Familienclan derart bloßstellen will? Niemals würde ein Nikolaus vom Schlag eines Ruedi Keller, pensionierter Pöstler und seit bald dreißig Jahren engagierter Chlaus, einem Kind gegenüber eine solche Ungeheuerlichkeit begehen.

Einfach ignorieren, lautete die Devise, verletzende Statements werden strikt überlesen. Besonders bei Kindern, klar – aber auch bei Erwachsenen? Keller geriet ins Strudeln, als er die Notizen zu Vater Johannes – Nickname Jo – Conrad, zur Schwiegermutter Anna Wegelin und zur Gemahlin Mechthild anschaute. Auch hier gab es reichlich Plattitüden; etwa das Lob an Johannes für dessen Aufstieg zum Vizechef seiner geliebten Privatbank und zum schönen fünften Rang im Halbmarathon um den Greifensee. Die Stichworte zur Ehefrau und zur Schwiegermutter fielen gar mager aus und erschöpften sich in der formidablen Betreuung der Hausangestellten, im kreativen Schaffen im neu angemieteten Schmuckatelier und im erfolgreich absolvierten Schlussexamen zur Yogalehrerin. Aber zu Johannes Conrad gab es einen Eintrag, der Ruedi Keller stutzig machte: »Unser Jo frisst leider immer noch gern über den Hag. Es wäre schön, er könnte vermehrt schätzen, was er in seinem Daheim hat.«

Was soll das, durchfuhr es Keller, während sein Gehilfe energisch mit dem rechten Zeigefinger aufs linke Handgelenk tippte, weil der abgemachte Besuchstermin immer näher rückte. Schmutzli Gmür packte den Sack, der laut Agreement auch hinter dem Briefkasten versteckt worden war und die Geschenke für die Familie beinhaltete. Er war groß und mordsschwer; die Zeiten, in denen der Nikolaus eine Handvoll Mandarinen und Lebkuchen, Nüsse und Schokolade mitgebracht hatte, waren vorbei. Heute wurden Snowboards und iPhones, Sneakers und Hoodies verschenkt, obschon keine drei Wochen später eine weitere Großbescherung unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Ruedi Keller und Livio Gmür bedauerten diese Entwicklung, stoppen konnten sie sie nicht. Oft sprachen sie auf ihren nächtlichen Fahrten zu den Familien und Firmen, die den Nikolaus bestellt hatten, über die Konsumwut, den Materialismus, die Oberflächlichkeit der Kundschaft. Und auch über die Botschaften an die Kinder und Erwachsenen, die auf den vielen Zetteln standen, die sie vor ihren Besuchen draußen in der Kälte zu studieren hatten. »Diese Zettel geben mehr preis über den Verfasser als über die Person, die gemeint ist«, dachte Keller bei sich. Einmal im Jahr durften Eltern in eine andere Rolle schlüpfen und ihre Brut wie von oben herab unter die Lupe nehmen. Was sie nach dieser Reflexion zu Papier brachten und dem Chlaus zukommen ließen, waren nichts als Projektionen des eigenen Glücks, das man selbst irgendwie verpasst hatte.

»Frisst leider immer noch gern über den Hag«, wiederholte Keller an Gmür gerichtet und fragte diesen: »Das bedeutet doch, dass der Typ fremdgeht, oder?«

Livio Gmür nickte, zupfte seinen schwarzen Theaterbart zurecht und hievte den Sack mit beiden Händen auf seine rechte Schulter. »Gehen wir!«, sagte er zu Keller, der den Zettel der Conrads in Gedanken noch einmal durchging, bevor er ihn in sein großes goldenes Buch legte und dort mit seinen weißen Glacéhandschuhen glattstrich.

»Ja, soll ich das wirklich sagen?«, wollte er von seinem Schmutzli wissen. »Soll ich den Hausherrn vor allen anderen dafür kritisieren, dass er über den Hag frisst?«

»Die Kinder müssen wir vor den Erwachsenen in Schutz nehmen«, sagte Schmutzli Gmür bestimmt. »Aber die Erwachsenen müssen sich selbst um ihren Schutz kümmern. Los jetzt, sonst kommen wir zu spät.«

Kaum hatte Ruedi Keller die Klingel gedrückt, gingen im Hausflur die Lichter an und eine elegant gekleidete, attraktive Mittvierzigerin öffnete die Tür. Sie trug einen knielangen Rock mit beige-blauem Schottenmuster, einen hellbraunen, ärmellosen Rollkragenpulli und schwarze Schuhe mit Absätzen. Unter der schönen Deckenlampe aus dem Jugendstil glänzten ihre schulterlangen Haare in einem satten Kastanienbraun. Frau Conrad besaß eine glamouröse Ausstrahlung und erinnerte Ruedi Keller sofort an die frühere amerikanische First Lady Jackie Kennedy. Vielleicht ist ihm das aber bloß deshalb in den Sinn gekommen, dachte Keller, weil deren Gate John F. bekanntlich auch fremdgegangen war? Wie auch immer; Keller ergriff Frau Conrads Hand, die sie ihm bereits vor einer Weile entgegengestreckt hatte, und sagte dann mit typischer, tiefer Samichlausstimme:

»Guten Abend, Frau Conrad, wir kommen aus dem tiefen, tiefen Wald und haben etwas mitgebracht.«

»Guten Abend, Samichlaus. Schön, dass Sie und der Schmutzli den weiten Weg bis zu uns gefunden haben. Kommen Sie herein.«

Als Reaktion auf Kellers abgesenkte Chlausstimme hob Mechthild Conrad ihr eigenes Stimmchen um mindestens eine Oktave und verfiel in einen gekünstelt anmutenden Singsang, wie man ihn von frischgebackenen Eltern kennt, die vermeintlich kindgerecht säuselnd mit ihren Säuglingen kommunizieren wollen. Oder von Hundebesitzern, die betont langsam und deutlich zu ihren Vierbeinern sprechen und dann tatsächlich glauben, die Kreatur würde irgendetwas vom Inhalt ihrer Botschaft verstehen.

»Jakob, Matteo, kommt, kommt! Der Nikolaus ist da! Und der Schmutzli auch. Sie haben einen großen Sack mit Geschenken dabei. Kommt schon, und gebt ihm die Hand!«

Ruedi Keller stutze und merkte, dass die langsame, säuselnde Sprechweise der Mrs. Kennedy nicht etwa eine Reaktion auf seine theatralische Bassstimme gewesen war. Nein, die gute Frau war ziemlich angesäuselt, konstatierte Keller. Da war Alkohol im Spiel; deutlich hatte er zwischen den Worten ein Lallen gehört. Auch fiel ihm jetzt auf, dass ihre Wangen gerötet waren und ihre Augenlider etwas schwer wirkten.

»Jakob und Matteo, jetzt kommt schon!«, lallte Mutter Conrad nochmals in Richtung Wohnzimmer, wo die Türe einen Spalt weit geöffnet war. Keine Reaktion.

Also forderte sie den Besuch mit einer Handbewegung auf, ihr in die Stube zu folgen. Sie öffnete die große Flügeltüre, hinter der sich eine ausladende Sofalandschaft auftat, die den Eindruck erweckte, die Firma De Sede würde demnächst genau hier ihr neues Schaulager eröffnen. Den Wänden entlang zogen sich Einzelsessel, Zweier-, Dreier- und Vierersofas aus flaschengrünem Leder. Eine raffinierte Kombination aus Stehlampen und Deckenleuchten traten gemeinsam den Beweis an, dass ein Beleuchtungskonzept in die Hände von Profis gehörte. Und sogar das Feuer, das im Kamin brannte, war wie aus dem Katalog – es loderte und verschenkte züngelnde Flammen, ohne dabei allzu forsch zu knistern. Ruhig saßen die Familienmitglieder in den Lederpolstern. Bestimmt würden sie sich innerlich sammeln und auf den Chlausbesuch vorbereiten, dachte Keller. Bis er erkannte, dass alle mit ihren Smartphones zugange waren. Die Söhne Jakob und Matteo blickten genauso auf die Bildschirme wie Vater Johannes und Schwiegermutter Anna. Diese hatte zudem ihren Dackel Mephisto auf dem Schoß, dem sie mit der linken Hand den Kopf kraulte, falls sie nicht gerade beide Hände zum Tippen von Nachrichten brauchte.

»So, lieber Samichlaus, hier ist meine Familie. Es sind alle schon ganz neugierig zu hören, was du zu berichten hast.«

Mechthild Conrad hatte so laut und deutlich, wie es ihr Rausch zuließ, in Richtung der Sofaberge gesprochen. Doch dort rührte sich nichts. Kein Kopf hob sich, alle acht Augenpaare blieben an den Handys haften. Die Mutter merkte, dass sie andere Saiten aufziehen musste. Sie stöckelte zum Kamin, auf dessen Sims eine Blumenvase von der Größe einer Milchkanne stand. Mit spitzen Fingern riss sie die dunkelroten Rosen aus dem Wasser, schmiss sie auf ein Glastischchen und schmetterte die Vase mit voller Wucht auf den gefliesten Boden bei den Sofas, wo sie mit einem lauten Knall zerbarst und dann als Sprühregen an Glasscherben auf den Boden prasselte.

Nun hatte Mama Kennedy die volle Aufmerksamkeit der Familie auf sicher. Jakob und Matteo, zwei Blondschöpfe mit Seitenscheitel, edlen Carhartt-Jeans und Kapuzenpullis, rissen die Augen auf und ließen ihre iPhones fallen. Jakob quengelte etwas wie »fast einen Herzinfarkt bekommen«, während Matteo »Holy Shit, geht’s noch?!« stammelte. Vater Conrad, der wohl erst gerade in seiner Bank Feierabend gemacht hatte und noch die Anzughose und das weiße Hemd trug, hatte das Handy ebenfalls weggelegt und besah sich kopfschüttelnd die Stelle, wo die Vase eingeschlagen hatte. Der schlanke Mittfünfziger mit dem noch immer vollen Haar und dem markigen Kinn murmelte Floskeln wie »schade um das gute Stück« und »ein Fall für die Hausratversicherung«. Dann klatschte er zweimal in die Hände und rief nach dem Dienstmädchen Magdalena, das »die Sauerei aufputzen« solle. Auch Schwiegermutter Anna Wegelin, die sich für diesen Abend extra eine Strickjacke mit rot-weiß-grünen Weihnachtsmotiven über ihren hellblauen Hosenanzug gestreift hatte, war erschrocken. Sie fuhr sich über ihre graublau gefärbten Haare und schüttelte seufzend den Kopf. Noch mehr erschrocken war ihr Dackel Mephisto. Mit einem Jaulen war er in die Luft gesprungen und unter einen Sessel geflüchtet. Oma Wegelin wusste aber, dass ihre Tochter zu impulsivem Verhalten neigte. Also blieb sie ganz Dame, schwieg und zeigte ihre Verachtung nur mit ihrem eiskalten Blick, in dem mehr Herablassung steckte als ein Zürcher Verkehrspolizist aufbringen könnte, wenn er eine Parksünderin in flagranti erwischt hat. Schließlich richtete sich Wegelin doch noch in ihrem Sessel auf und gab einen kurzen Kommentar ab: »Das fängt ja mal gut an!«

»Ja, fangen wir an«, nahm Mechthild Conrad den Faden auf. Zuvor hatte sie von einem Drink, den sie offenbar auf dem Kaminsims platziert hatte, einen großen Schluck genommen. Ihr Lallen und Schwanken wurden noch etwas ausgeprägter. Immer mehr tauschte sie die Aura der unvergesslichen Jackie Kennedy gegen jene der heftigen Trinkerin Amy Winehouse ein, dachte Ruedi Keller bei sich.

»Jetzt begrüßen wir einmal alle den Nikolaus und den Schmutzli, die den langen Weg durch die kalte Nacht bis zu uns gefunden haben. Los, los, meine Buben, gebt ihm die Hand!«