2,99 €

Mehr erfahren.

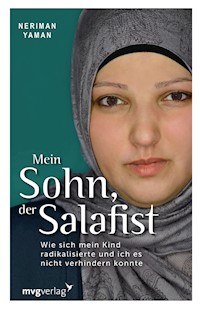

- Herausgeber: mvg Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Angst vor islamistischem Terror nimmt zu. Auch in Deutschland. Doch was ist, wenn der Terror in der eigenen Familie heranwächst? Wenn man bemerkt, wie sich der eigene Sohn radikalisiert? Dieser Albtraum wurde für Neriman Yaman zur Realität. Im Alter von vierzehn Jahren entdeckte ihr Sohn Yusuf den Islam für sich. Doch es war nicht der liberale Islam, den seine Eltern leben. Yusuf ließ sich verführen, besuchte Veranstaltungen von Pierre Vogel und sympathisierte zunehmend mit dem IS. Seine Mutter unternahm alles, um ihn von seinen neuen Freunden zu lösen, und suchte verzweifelt Hilfe bei den verschiedensten Stellen: Bei über 30 Moscheen, beim Jugendamt, beim Schulamt, bei staatlichen Beratungsstellen. Vergeblich. Niemand konnte oder wollte ihr helfen. Niemand nahm die Gefahr ernst. Und dann passierte es. Mit gerade einmal sechzehn Jahren war Yusuf bereits so besessen von den islamistischen Vorstellungen über einen "richtigen Glauben", dass er ein Sprengstoffattentat auf einen Sikh-Tempel in Essen verübte. Ergreifend schildert Neriman Yaman in diesem Buch, wie Yusuf ihr entglitt, wie er sich immer weiter von seiner Familie entfremdete und immer tiefer in die Parallelwelt des Salafismus abrutschte. Doch obwohl sie an der Schuld, die ihr Sohn auf sich geladen hat, fast zu zerbrechen droht, hat sie niemals aufgehört, ihr Kind zu lieben und darum zu kämpfen, ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Originalausgabe, 1. Auflage 2016

© 2016 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Dennis Sand, Antje Steinhäuser

Umschlaggestaltung: Luisa Dickhoff

Umschlagabbildung: Roman Kasperski

E-Book_Konvertierung: Carsten Klein

ISBN Print 978-3-86882-764-4

ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-997-8

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-998-5

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:

www.mvg-verlag.de

Inhalt

Impressum

Prolog

Vorspiel

Kapitel 1: Yusuf

Kapitel 2: Die Bekehrung

Kapitel 3: Der Wandel

Kapitel 4: Die Radikalisierung

Nachwort

Prolog

Es gibt da ein Sprichwort: Wer die Schönheit der Sterne erkennen möchte, der muss lernen, die Dunkelheit zu akzeptieren. Man akzeptiert Dinge, die man nicht beherrschen kann. Die Dunkelheit lässt sich nicht beherrschen. Sie kommt schleichend. Und irgendwann ist sie einfach da. Sie umgibt uns. Und wenn wir sie in diesem Moment nicht akzeptieren, dann frisst sie alles auf. Die Schönheit. Die Hoffnung. Das Leben.

Die letzten Tage in meinem Leben waren sehr dunkel.

»Du bist nicht alleine«, sagte mein Bruder. »Wir sind da. Wir sind alle da. Wir stehen das hier zusammen durch.« Wenn mein Bruder einen solchen Satz sagt, dann ist dieser Satz ein Versprechen, und ich wusste, dass ich mich auf die Versprechen meines Bruders verlassen kann. Er hat recht. Meine Familie ließ mich nicht alleine. Meine Brüder und Schwestern, meine Cousinen, Onkel und Tanten, die ganze Familie war in diesen schweren Stunden bei mir. Sie kamen, um nachzufragen, sie kamen, um zu trösten, sie kamen und brachten Brot und Suppe. Es verging kein Tag, an dem wir keinen Besuch empfingen. Ja, in dieser schweren Zeit waren sie alle da. Nur Yusuf fehlte. Ich schloss die Tür zu seinem Zimmer. Ich konnte es nicht ertragen, an ihn erinnert zu werden. Mein Herz war gebrochen.

»Bald werden wir ihn ja wiedersehen«, sagte mein Mann und versuchte, mich zu trösten. Es waren nur noch drei Tage, nur noch zwei Tage. Mein Zeitgefühl hatte ich mittlerweile vollkommen verloren, die Stunden wollten nicht vergehen, die Minuten zogen sich zu einer schmerzvollen Ewigkeit. Bald, sagte mir mein Mann. Bald, sagte ich mir selbst und zitterte bei dem Gedanken. Ich hatte Angst vor dieser Begegnung. Ich hatte Angst, meinen eigenen Sohn wiederzusehen.

Und dann war es so weit. Die ganze Nacht über hatte ich nicht geschlafen. Ich lag mit offenen Augen im Bett und mein Kopf war leer. Ich hatte alles durchdacht. Alle Möglichkeiten, alle Szenarien – jeden Gedanken durchgespielt. Was, wenn Yusuf uns nicht sehen wollte? Was, wenn Yusuf seinen Fehler nicht einsehen würde? Was, wenn …? Um 5 Uhr 30 stand ich auf. Ich machte mich fertig, weckte meinen Mann Hüseyin und meine Tochter. Alles geschah mechanisch. Als würde ich nur noch funktionieren. Nur durchhalten, nicht denken, bloß nicht mehr denken. Wir frühstückten gemeinsam. Wortlos. Es war erdrückend.

Um 6 Uhr 30 verließen wir das Haus. Die Sonne ging gerade über Gelsenkirchen auf und tauchte das alte Arbeiterviertel in ein mildes Licht. Die Luft war ganz klar und frisch. Wir gingen vorbei am Yagur-Markt 2, dem türkischen Lebensmittelgeschäft meiner Eltern. Die Rollläden waren heruntergelassen. Es stand schon seit einiger Zeit leer. Irgendwann waren die Kosten zu hoch geworden, mein Vater konnte sich den Laden nicht mehr leisten und musste ihn nach neunzehn Jahren schließen. Ein Nachmieter ist bis heute nicht gefunden. Das Ladenschild prangt noch immer an der Wand, wie ein Mahnmal. Yagur-Markt 2.

Wir wechselten die Straßenseite und stiegen in unseren alten Opel Astra. Mein Bruder war schon da und setzte sich ans Steuer. Wir hätten das nicht mehr geschafft, weder Hüseyin noch ich. Als wir losfuhren, sprang das Gedankenkarussell wieder an. In meinem Kopf spielten sich erneut alle möglichen Szenarien ab. Wie würde Yusuf auf uns reagieren? Das letzte Mal hatten wir uns vor zehn Tagen gesehen. Auf dem Polizeirevier. Da hatten wir noch die Hoffnung, die leise Hoffnung, dass er am Abend mit uns zurück nach Hause kommen dürfe. Wie naiv wir gewesen waren. Wie lange ich brauchte, um zu realisieren, was wirklich passiert war.

Ich schaute aus dem Fenster, während die Stadt an mir vorbeizog. »Scheiß BVB«, stand auf einer Hauswand und von den Balkonen wehten türkische Landesfahnen. Wir fuhren durch Ückendorf. Unser Viertel. Es hat keinen guten Ruf. »Sozialer Brennpunkt«, heißt es in den Medien. Aber was heißt das schon? Wir waren schon immer hier. Ich mag die Gegend, ich mag die Menschen.

Und dann ließen wir Gelsenkirchen hinter uns. Die Fahrt zog sich hin. Mein Mann saß auf dem Beifahrersitz und sprach mit sich selbst.

»Das musste ja passieren«, sagte er. »Das musste einfach passieren. Es war die Lektion, die er brauchte. Anders lernt er es nicht. Es musste passieren. Es ist gut, dass es passiert ist.« Ich kenne meinen Mann. Er konnte noch so oft sagen, dass alles gut ist, wie es ist, aber nichts ist gut, wie es ist. Gar nichts ist gut. Und das wusste er.

Ich musste immer wieder mit den Tränen kämpfen. »Reiß dich zusammen«, sagte mein Bruder dann. »Weine jetzt nicht. Du musst stark sein. Stark für die Familie.« Meine Tochter wollte von all dem nichts mehr hören. Sie hatte genug, steckte sich die Kopfhörer in die Ohren und drehte die Musik auf.

Nach einer guten Stunde kamen wir endlich an. Justizvollzugsanstalt Iserlohn. Ein kalter Betonklotz mitten im Nichts. Erbaut in den Siebzigerjahren. Platz für 284 Insassen. Und vor dem Gebäude steht eine riesige Mauer mit aufgerolltem Stacheldraht obendrauf. Mein Bruder hielt den Wagen an. Wir starrten sprachlos auf diese riesige Mauer. Die Mauer, die mich von meinem Sohn trennte. Die Stille war erdrückend. »Los«, sagte mein Mann. »Fahr weiter. Wir müssen da durch.« Dann fuhren wir durch das große Eingangstor und parkten den Wagen.

»Ich warte hier«, sagte mein Bruder. »Grüß den Jungen.«

Wir betraten die JVA und kamen in einen kleinen Raum. Hinter einer großen Glasscheibe saß ein Mann in Uniform.

»Guten Tag«, sagte ich. »Yaman. Wir wollen unseren Sohn besuchen. Yusuf.«

»Besuchserlaubnis«, sagte der Beamte scharf und deutete auf eine Schublade.

Ich kramte das Papier aus meiner Handtasche, legte es gemeinsam mit unseren Ausweisen in das Sicherheitsfach und schob es dem Beamten zu. Der Mann studierte das Papier, studierte unsere Ausweise und schob sie dann gemeinsam mit einem Schlüssel durch die Sicherheitsschublade zurück.

»Packen Sie Ihre Sachen bitte in das Schließfach hinter Ihnen. Bargeld ist nur bis dreißig Euro erlaubt. Keinen Cent mehr.«

Wir zählten das Geld ab, packten unsere restlichen Sachen in den großen Spind und gingen durch den Metalldetektor. Danach wurden wir von zwei Beamten abgetastet. Eine junge Frau fühlte über mein Kopftuch.

»Nur zur Sicherheit«, sagte sie kühl. Ich nickte.

Wir kamen in einen Warteraum. An der Wand hing ein Bild. Ein Kunstwerk. »Als Gedenken an die Opfer der terroristischen Anschläge in Paris«, stand da. Wir setzten uns auf die Stühle und schwiegen uns an. Nur die Klimaanlage brummte. Ich fühlte mich wahnsinnig verloren. Neben uns saß noch ein junges Mädchen. Sie kannte sich hier offenbar schon etwas besser aus und lächelte uns an. Die Zeit schien nicht zu vergehen.

Nach einer halben Stunde tat sich endlich etwas.

»Familie Yaman?«

Ein Beamter bedeutete uns mitzukommen. Er öffnete eine Tür und schloss ein massives Gitter auf. Als ich das laute Scheppern des Tores hörte, zuckte ich zusammen. Ich kannte dieses Geräusch nur aus Filmen. Wir liefen über einen langen Gang. Der PVC-Boden musste noch ein Relikt aus den Siebzigerjahren sein. Die Wände waren orange gestrichen und es roch nach Kunststoff. Ich fühlte mich unwohl, ich hatte das Gefühl, mein Kreislauf würde jeden Moment zusammenbrechen. Das war so surreal. Ein Albtraum, der nicht enden wollte. Am Ende des Ganges war ein kleiner Kiosk.

»Wenn Sie Ihrem Sohn etwas mitbringen möchten, können Sie das hier kaufen«, sagte der Beamte.

Vor dem Kiosk saß ein kleiner freundlicher Mann ohne Uniform.

»Das erste Mal hier?«, fragte er mit einem Lächeln auf dem Gesicht und erklärte uns alles. Wir konnten für die dreißig Euro einkaufen und stellten Yusuf ein paar Dinge zusammen, von denen wir wussten, dass er sie mag. Ein Sechserpack Mineralwasser, Kekse, Knoppers, Schokolade, Würstchen. Der kleine Mann nahm die Sachen und schweißte sie in einer Tüte ein. »Wir hinterlegen sie in einem Schließfach. Nach Ihrem Besuch werden die Lebensmittel Ihrem Sohn ausgehändigt.«

Und dann wurden wir in den Besuchsraum geführt. Raum G110. Ein kleines, enges Zimmer mit einem Holztisch in der Mitte. Der Raum war heruntergekommen. Die Stühle viel zu klein und kaputt. Und in den Tisch waren Namen eingeritzt. Wahrscheinlich die Namen von Häftlingen, die hier schon einsaßen. Ihre Art von Erinnerungskultur. Ansonsten sah der Raum fast so aus wie der Spielraum in einem Kindergarten. An der Wand hing eine Tafel. Kreide gab es nicht.

»Wofür ist die?«, fragte ich den Beamten, der uns begleitet hatte und sich nun auf einen Stuhl am Türeingang setzte. Er zuckte mit den Schultern.

»Keine Ahnung. War schon immer hier. Hören Sie: Man wird Yusuf gleich hereinbringen. Ich werde im Raum bleiben und muss Ihre Gespräche mithören. Das ist Pflicht. Sie sprechen bitte Deutsch.«

»Natürlich«, sagte ich.

Ich war aufgeregt. Meine Tochter legte ihre Hand auf meine. »Ganz ruhig, Mama. Das wird schon.« Mein Mann starrte auf den Boden.

Und dann kam Yusuf. Was für ein Schock. Er ist so dünn geworden. Seine Haare, seine schönen, langen Haare, die er immer so pflegte. Sie waren fettig und durcheinander. Er trug einen Pullover, der ihm viel zu groß war. Voll mit Farbklecksen. Seine Jeans war zerrissen. Gefängnisklamotten. Da stand er also. Wie ein Häufchen Elend. Ich musste mich beherrschen, nicht gleich in Tränen auszubrechen. Meine Tochter drückte meine Hand ganz fest. Als wollte sie mir sagen, dass ich stark bleiben solle. Und ich blieb stark. Ich wollte es nicht noch schwieriger machen.

Yusuf senkte den Blick. Er konnte uns nicht ansehen. Uns nicht in die Augen gucken. Er versuchte zu lächeln, um sich nicht anmerken zu lassen, wie nervös er war. Aber ich kannte seine Körpersprache: Sein Gesicht war rot. Sein Kinn zitterte. Als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Ich war zerrissen. Wer war dieser Junge, der da vor mir stand? Ein Terrorist? Der Junge, der vor einem Sikh-Tempel eine Rohrbombe gezündet und dabei drei Menschen verletzt hatte? Oder war das immer noch mein Sohn? Mein geliebter Yusuf? Ich war so unendlich wütend. Und gleichzeitig so unendlich traurig. Mein Gott. Er war doch noch ein Kind. Er ist gerade sechzehn Jahre alt geworden. Ich nahm sein Gesicht in meine Hände und schaute ihn an. Ich schaute in seine dunklen Augen. Yusuf. Mein Yusuf. Wie hatte es bloß so weit kommen können?

Vorspiel

Die Geschichte von Yusuf ist auch die Geschichte meines Lebens, und wenn man diese Geschichte wirklich begreifen will, mit all ihren Verstrickungen, all ihren Wendungen und Versuchen, die Dinge hin zu einem Besseren zu wenden, dann muss man sie von Anfang an erzählen. Und dieser Anfang liegt an einem Ort, der aus der Welt gefallen scheint. Einem Ort, an dem es all die Begriffe noch nicht gab, die sich viele Jahre später über unsere Familie legen sollten wie eine dunkle Wolke, die nie wieder zu verschwinden scheint: Salafismus, Dschihad, Terror.

Diese Geschichte beginnt in Sinop. Einer kleinen Hafenstadt am nördlichsten Zipfel der Türkei. Direkt am Schwarzen Meer. Anatolien. Dort lebten meine Großeltern. Sie sagten immer, dass die Welt in Sinop noch in Ordnung war, weil die Welt nicht bis nach Sinop kam. Tatsächlich scheint es so, als wäre die Moderne an ihrem kleinen Dorf einfach vorbeigezogen. Meine Großeltern hatten etwas Land. Sie hatten Tiere. Hühner, Kühe, Ziegen. Sie hatten ein Haus und einen Brunnen und vielmehr brauchten sie auch gar nicht. Meine Nene, meine Oma, erzählte mir einmal, dass es in Sinop kein Geld gab. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Sinop wirklich kein Geld gab oder ob meine Großeltern einfach nicht mit Geld in Berührung kamen. Sie brauchten es einfach nicht. Alles, was sie brauchten, haben sie angebaut und das, was sie nicht anbauen konnten, haben sie mit den Nachbarn getauscht. Es war ein einfaches Leben. Und meine Großeltern waren genügsam. Aber sie waren nicht naiv. Ihnen war klar, dass die Zeiten sich ändern würden, auch wenn diese Veränderungen bisher nur langsam bis nach Anatolien vorgedrungen waren. Sie wussten, dass die Art, wie sie lebten, in der Zukunft keinen Bestand mehr haben könnte. Und dann bekam mein Opa, mein Dede, ein Angebot. Ein Angebot aus Deutschland.

In den Sechzigerjahren suchten große deutsche Firmen händeringend nach Gastarbeitern. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau des Landes erlebten die Deutschen gerade ihr Wirtschaftswunder. Nach rund fünfzehn Jahren Armut lag das Versprechen von Wohlstand in der Luft. Die Geschäfte liefen wieder. Die Wirtschaft florierte, die Löhne stiegen und die Unternehmen kamen gar nicht mehr nach mit ihrer Produktion. Darum beschloss die deutsche Regierung, Gastarbeiter ins Land zu holen. Sie meinten das durchaus wörtlich. Die Arbeiter, die kommen sollten, sollten Gäste sein, die ein wenig Geld verdienten und nach ein paar Jahren wieder in ihre Heimatländer zurückgingen. Das war zumindest der Plan.

Als mein Großvater hörte, dass es die Möglichkeit gab, nach Deutschland zu ziehen, soll er eine Woche lang überlegt haben. Sieben Tage lang zog er sich zurück. Er sprach kein Wort mit meiner Nene. Er dachte nach, rechnete alle Möglichkeiten durch, wog die Vorteile und die Nachteile ab, und schließlich eröffnete er seiner Frau, dass er es tun werde. Er werde nach Almanya gehen. Nach Deutschland. Widerworte ausgeschlossen. Er tat das weder für sich noch für sie. So dachte mein Dede nicht. Er tat das für seine Kinder und deren Kinder und die Kinder der Kinder seiner Kinder. Im Winter 1967 brach er dann auf. Nach Almanya. In die neue Welt.

***

Es ist in unserer Familiengeschichte nicht überliefert, wie Dede reagierte, als er aus der sonnenverwöhnten Hafenstadt Sinop mit einem Schiff abreiste und über einige Stationen viele Wochen später in seiner neuen Heimat ankam. Und diese Heimat dann ausgerechnet Gelsenkirchen war. Eine dreckige Industriestadt im Herzen des Ruhrpotts. Und das auch noch im tiefsten deutschen Winter. Für ihn war Almanya nur ein Wort. Damals gab es kein Internet. Er hatte kein Bild von Deutschland. Und selbst wenn er eines gehabt hätte, es wäre sicherlich nicht das von Gelsenkirchen gewesen.

Mein Dede bekam einen Job in der Zeche. Er arbeitete wie ein Verrückter. Er wohnte in einer kleinen, einfachen Wohnung und schickte alles, was er sich zusammensparen konnte, zurück in die Türkei. Nach zwei Jahren wurde es meiner Großmutter zu viel. Für sie war diese Trennung ein Albtraum. Verdientes Geld hin, verdientes Geld her. Sie setzte ihrem Mann ein Ultimatum. Genauso wie Dede damals im Alleingang entschieden hatte, nach Deutschland zu ziehen, musste er jetzt wieder eine Entscheidung treffen: Entweder sorgst du dafür, dass die gesamte Familie nach Deutschland nachziehen kann, oder du kommst zurück in die Türkei. Mein Dede hatte sich mittlerweile an Deutschland gewöhnt. Er sprach zwar nur gebrochenes Deutsch, aber er hatte sich auf seine Weise integriert. Er hatte einen Job, eine Wohnung und einen kleinen türkischen Freundeskreis.

Die Gastarbeiter bildeten eine eigene Gemeinschaft, blieben weitgehend unter sich. Meistens teilten sie sich den Wohnraum, den Arbeitsplatz und die Freizeit. Sie halfen sich gegenseitig, in einem völlig fremden Land zurechtzukommen, und irgendwann waren sie untereinander so vernetzt, dass sie eine Art Parallelgesellschaft bildeten. Für die Deutschen war das okay. Sie betrachteten die Gastarbeiter als Gäste, die hier arbeiteten, nicht als voll integrierte Staatsbürger. Und Dede wollte eine bessere Zukunft für seine Kinder. Nach zwei Jahren erkannte er, dass Deutschland ihnen diese Zukunft bieten könnte. Also entschied er sich dafür, seine Familie nachzuholen.

Am Anfang schien alles gut zu laufen. Dede ging weiter in der Zeche arbeiten und verdiente Geld, Nene schmiss den Haushalt und ihre Söhne besuchten die Schule und lernten Deutsch. Alles lief wie geplant. Und dann starb Dede. Herzinfarkt. Völlig unerwartet. Ein Schock für die Familie. Nene war verzweifelt. Sie war jetzt ganz alleine mit ihren Kindern in einem fremden Land, beherrschte die Sprache nicht und hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Mittlerweile waren große Teile der Familie nach Deutschland zum Arbeiten nachgezogen. Die meisten von ihnen in den Ruhrpott, dort kannte man sich ja, dort hatte man einen Anlaufpunkt. Sie alle setzten sich zusammen und überlegten sich eine Lösung. Onkels, Tanten, Cousins diskutieren hin und her und dann wurde beschlossen, dass die beiden Söhne von Nene arbeiten müssten. Anders wäre es nicht möglich. Anders ließe sich die Miete nicht bezahlen. Einer der Jungs war mein Vater. Er war gerade einmal dreizehn Jahre alt und in der fünften Klasse, als er aus der Schule herausgerissen wurde. Baba mochte die Schule. Aber er wusste, dass es für ihn keine andere Wahl gab. Es ging um die Existenz der Familie und er wollte sich nicht vor der Arbeit drücken. Also ging er gemeinsam mit seinem älteren Bruder zu der Zeche, bei der ihr Vater früher gearbeitet hatte.

»Für den Großen haben wir Verwendung. Du bist noch zu jung«, sagte man ihnen.

»Aber ich muss arbeiten. Bitte geben Sie mir Arbeit. Ich mache alles. Egal, zu welchem Preis«, beharrte mein Vater.

Der Mann in der Zeche musterte ihn. Der Wille meines Vaters schien ihm zu imponieren.

»Wie alt bist du, Kleiner?«

»Sechzehn«, log mein Vater.

»Hast du Papiere?«

»Nein. Nur mein Wort. Ich bin sechzehn.«

Der Zechenmann überlegte hin und her. Natürlich wusste er, dass mein Vater log. Ich weiß nicht, warum er ihn trotzdem einstellte. Vielleicht hatte er Mitleid, vielleicht sah er in dem Teenager eine billige Arbeitskraft, die man ausbeuten konnte, vielleicht war es ihm auch einfach egal. Was auch immer die Gründe waren: Mein Vater bekam einen Job. Er musste Gegenstände hin und her tragen. Tonnen. Kübel. Helme. Müll. Was alles so herumlag. Aber mein Vater war dankbar, dass man ihm überhaupt etwas anbot, also machte er seine Arbeit gewissenhaft. Das nahmen auch seine Vorgesetzten zur Kenntnis, und je älter er wurde, desto größere Aufgaben wiesen sie ihm zu. Dreizehn Jahre lang arbeitete er in der Zeche. Von morgens sechs Uhr bis nachmittags um fünf Uhr. Tag für Tag. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Und irgendwann lernte Baba meine Mutter kennen. Sie wohnte in der Nachbarschaft. Man hatte sich schon ein paarmal gesehen. Die türkische Gemeinde im Ruhrpott war klein und irgendjemand war sowieso mit irgendjemandem verwandt, der einen Bekannten hatte, der die Nachbarn kannte.

Es lief ganz unspektakulär. Eine Hochzeit wurde arrangiert und dann waren die beiden verheiratet. Und am 8. September 1979 kam ich auf die Welt. Mein Vater hatte noch die Worte seines eigenen Vaters im Ohr. Eines Tages, da sollen es unsere Kinder einmal besser haben als wir selbst. Das war nicht bloß so ein Spruch. Das war ein Versprechen. Das war der Grund, warum unsere Familie von Sinop nach Deutschland gekommen war. Aus dem verschlafenen Fischerdorf in den Ruhrpott. Meine Mutter erzählte mir viele Jahre später, dass Baba damals oft an meinem Kinderbett stand, seine Hand auf mein Köpfchen legte und mir dieses Versprechen weitergab. »Neriman, eines Tages sollst du es besser haben als wir«, soll er gesagt haben. »Du sollst eine gute Schulbildung bekommen. Du sollst eine Universität besuchen. Dir soll es an nichts mangeln. Dafür werde ich hart arbeiten.«

***

Kurz nachdem ich auf die Welt gekommen war, zogen meine Eltern nach Essen. Im Ruhrpott liegen die Städte alle eng beieinander und über den Bekannten eines Bekannten bekamen meine Eltern endlich die Gelegenheit, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, in der ich auch Platz hatte. In Gelsenkirchen wohnten wir noch alle zusammen bei meiner Großmutter. In Essen änderte sich das. Wir zogen gemeinsam in den dritten Stock eines uralten Gebäudes. Es war ganz fürchterlich. Wir hatten kein eigenes Badezimmer, es gab nur eine Gemeinschaftstoilette im Erdgeschoss, die Wände waren schlecht verputzt und alles wirkte furchtbar dreckig. Obwohl meine Mutter versuchte, die Wohnung so wohnlich wie möglich zu gestalten – es gab einfach nicht viel, was man retten konnte. Mitten im Wohnzimmer stand die Badewanne.

Weil wir weder ein Badezimmer noch einen richtigen Wasseranschluss hatten, musste Baba immer warmes Wasser aus dem Hof in einen Eimer füllen und mit dem Eimer füllte er dann die Badewanne. Um zu sparen, nutzten wir das Badewasser mehrfach. Nach drei Tagen füllte Mama das Badewasser von der Wanne in die Eimer zurück und schüttete die Eimer im Hof aus. Ich glaube, sie fühlte sich in der Wohnung nicht sonderlich wohl. »Mehr können wir uns im Moment nicht leisten«, vertröstete Baba uns. »Aber wenigstens haben wir eine Wohnung, wo wir alle zusammen sein können. Das ist doch schön, oder?« Ich nickte und Mama schaute lange und trübsinnig aus dem Fenster. Ich glaube wirklich, dass Mama sich in der Wohnung nicht sehr wohlfühlte.

Als ich in die Grundschule kam, zogen meine Eltern zurück nach Gelsenkirchen. Ich hatte mittlerweile zwei kleine Schwestern und ein Brüderchen bekommen. Meine Kindheit verlief glücklich und sorgenfrei. Doch dann hatte mein Vater einen Unfall. Bis heute weiß niemand genau, was und wie es passiert ist, aber aus irgendeinem Grund kam mein Vater zwischen die Maschinen. Seine Schulter war komplett zertrümmert. Die Diagnose vom Arzt war niederschmetternd. Er stellte fest, dass Baba auch Staub in den Lungen hatte. Das bedeutet: vollständige Arbeitsunfähigkeit. Und von diesem Tag an musste Papa zu Hause bleiben.

Es war eine sehr unschöne Zeit. Die Jahre vergingen und er hatte noch immer Schmerzen. Er konnte seinen rechten Arm nicht mehr richtig heben. Also musste Mama ran. Sie arbeitete in einer Flaschenfabrik als Reinigungskraft. Für Baba war das ganz, ganz schlimm. In seinem Weltbild war er als der Mann auch die Person, die das Geld nach Hause bringen muss. Mama sagte ihm, dass er sich ja um den Haushalt kümmern könne in der Zwischenzeit. Schon nach zwei Tagen bereute sie diesen Vorschlag von ganzem Herzen. Baba bemühte sich wirklich. Er bemühte sich sehr. Aber Baba war Baba.

Sehr sorgfältig war er. Das muss man ihm lassen. Er hatte da immer einen Spruch, den er auch als Lebensmotto verstand: SOS: Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit. So hat er uns Kindern das immer beigebracht. Und so verhielt er sich auch bei der Hausarbeit. Er war sehr sorgfältig. Wirklich sehr sorgfältig. Wenn er das Geschirr abgespült hat, vergingen manchmal mehrere Stunden. Es musste präzise abgespült werden. Mama verdrehte dann die Augen und schloss die Küchentür hinter ihm. Sie konnte das gar nicht mitansehen. Während Baba das Geschirr vom Abendessen spülte, machte Mama den Rest des Haushaltes.

Ein paarmal begleitete ich sie auch auf die Arbeit. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wir trafen uns um vier Uhr morgens mit zwei anderen Putzfrauen. Eine Türkin, eine Polin, meine Mutter und ich. Das ganze riesige Bürogebäude, das dann später gereinigt werden sollte, war komplett leer. Wir trafen uns im Aufenthaltsraum für die Putzkräfte. Die Frauen verstanden sich so gut, dass sie sich immer schon eine halbe Stunde früher verabredeten, um einfach ein bisschen zusammenzusitzen, zu quatschen, ein paar selbst geschmierte Brote zu essen. Dann zogen sie ihre blauen Arbeitskittel an, füllten ihre kleinen Wägelchen mit Putzmitteln auf und schwärmten aus.

Ich fand es wahnsinnig aufregend, durch so ein leeres, verlassenes Gebäude zu laufen. Mama reinigte alles ganz gründlich, aber sie schaute auch immer auf die Uhr. Sie hatte einen festen Zeitplan zu erfüllen und der war sehr streng. Einmal saß noch ein Mann mit Anzug und Krawatte im Büro. Er saß an seinem Schreibtisch, gebeugt über Berge von Akten, und unterstrich etwas. Dann tippte er etwas in einen Taschenrechner ein und notierte sich auf einem Blatt alle möglichen Zahlen. »Guten Morgen«, begrüßte meine Mutter ihn ganz freundlich. Er schaute kurz auf, musterte sie verächtlich von oben bis unten und widmete sich dann ohne ein Wort wieder seinen Zahlen. Ich verstand nicht, warum er so unfreundlich war. Aber Mama meinte nur, ich solle mir da keine Gedanken machen.

***

Wir hatten damals sehr wenig Geld, aber das störte mich nie. Wer keine großen Wünsche hat, kennt auch keine Sorgen. Wir hatten, was wir brauchten, und ich habe meine Kindheit als eine sorglose Zeit in Erinnerung. Wir hatten etwas zu essen, wir hatten ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf. Wir hatten Klamotten, die wir uns zwar manchmal teilen mussten, aber es mangelte uns an nichts. Und wir waren das alles auch gar nicht anders gewohnt. Es gab damals noch keine Handys, noch keine Spielkonsolen, keine Sachen, die man als Jugendlicher haben musste. Wir freuten uns über die kleinen Dinge. Wir freuten uns über neue Buntstifte. Das Allergrößte war es, wenn Mama oder Baba uns Wundertüten mitbrachten. Die kosteten 50 Pfennig und waren vollgestopft mit Kinkerlitzchen, die eigentlich kein Mensch braucht. Aber für uns waren Wundertüten das Größte.

Für Baba war das nicht genug. Er dachte an das Versprechen seines Vaters. Wir gehen nach Deutschland, damit es unseren Kindern einmal besser geht als uns selbst. Baba schaute uns oft sorgenvoll an. Er machte sich tausend Gedanken. Wie soll es nur weitergehen? Zurück in die Zeche konnte er nicht mehr und für viele andere Berufe war er nicht qualifiziert.

Vier Jahre lang war er notgedrungen zu Hause. Meine Geschwister und ich wurden immer älter und Baba immer unruhiger. Er könne doch nicht sein Leben lang einfach nur zu Hause sitzen. Also entschied er sich irgendwann dazu, sich selbstständig zu machen. Und den Yagur-Markt 2 zu eröffnen. Einen türkischen Lebensmittelladen. Die Idee war perfekt. Wir wohnten in einem türkischen Viertel, fast all unsere Nachbarn waren Türken und es war wahnsinnig schwer, in deutschen Supermärkten die klassischen landesspezifischen Lebensmittel zu bekommen. Pide-Brot, Linsen, getrocknete Pfefferminze – Dinge, die für unsere Küche essenziell sind. Die Idee hat sich Baba von seinem Bruder abgeschaut. Mein Onkel hatte bereits einen solchen Laden in Deutschland eröffnet, den Yagur-Markt in Gelsenkirchen-Hassel. Er entwickelte mit Baba ein Konzept, half ihm, eine leer stehende Ladenfläche zu finden, und stellte die Kontakte zu den Großhändlern her. In Anlehnung an das Geschäft seines Bruders nannte Baba unseren Laden den Yagur-Markt 2.

Schon während der Wochen bevor wir den Laden endlich eröffnen konnten, herrschte eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Es war so viel los. Unsere ganzen Verwandten kamen, um mitanzupacken. Meine Tanten, mein Onkel, meine Cousins und Cousinen. Alle waren da. Alle kratzten ihre letzten Ersparnisse zusammen, um uns zu unterstützen. Das war familiärer Zusammenhalt. Um genug Startkapital zu bekommen, haben meine Eltern sogar ihr Auto verkauft. Ihren alten Passat-Kombi. Aber das meiste hat mein Onkel geleistet. Er stellte uns die Händler vor, erklärte, was man alles bestellen muss, welches Kassensystem wir bräuchten, wie wir unsere Gewinne später versteuern müssen, und all die Dinge, die wir noch bedenken mussten. Aber das Beste war: Er überredete die Händler, uns einen Großteil der Waren auf Kredit zu geben. »Ihr öffnet den Laden, arbeitet, verdient Geld und danach könnt ihr uns alles zurückzahlen.«

Baba war überglücklich. Anders hätte er es wahrscheinlich auch nicht geschafft, den Laden überhaupt zu eröffnen. An dem Abend, bevor der Yagur-Markt 2 seine Türen für die Kundschaft öffnen sollte, standen wir alle zusammen in dem großen Raum. Die Regale waren schon aufgestellt und auf dem Boden standen zwanzig Paletten voll mit Waren. Dosen mit eingelegtem Gemüse, Gläser mit Gewürzen, fünfzehn verschiedene Arten von Oliven. Es war das totale Chaos. Aber es fühlte sich toll an. Baba gab uns genaue Anweisungen. Erst mussten die Regale mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Dann dirigierte er. Oliven hierhin. Gewürze dorthin. Nudeln nach unten. Brote direkt an die Kasse. Dann haben wir die Kühlregale eingeräumt. »Zieht euch einen Schal an«, mahnte Mama mich und meine Schwester. »Sonst erkältet ihr euch.« Wir sortierten die großen Joghurtbecher neben die kleinen Joghurtbecher. Er hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie alles aussehen sollte. Um vier Uhr morgens waren wir fertig. Mit den Nerven und mit dem Laden.

Das Konzept ging voll auf. Schon am ersten Tag war der Yagur-Markt 2 voll. All unsere Nachbarn kamen und kauften sämtliche Regale leer. »Nass wischen und wieder auffüllen«, dirigierte Baba uns erneut und wir wischten die leeren Regale aus und füllten sie mit neuen Waren auf. Alles musste bei ihm seine Ordnung haben. Ich war damals gerade vierzehn Jahre alt geworden und jeden Tag nach der Schule verbrachte ich die Zeit im Laden. Ich habe meinen Vater nie so glücklich erlebt wie in dieser Zeit. Er hatte auch allen Grund, froh zu sein. Das Geschäft lief. Und weil wir so viel mithalfen, beschloss Baba nach ein paar Monaten, mich und meine Geschwister zu bezahlen. Er rief uns nach Feierabend zu sich.

»Ich bin sehr stolz auf euch«, sagte er zu uns. »Ihr seid jeden Tag hier. Ihr helft jeden Tag aus. Das ist nicht selbstverständlich. Dass der Laden so gut läuft, das habe ich auch euch zu verdanken.« Ich muss bis über beide Ohren gestrahlt haben. Dabei war es für mich doch eine Selbstverständlichkeit, der Familie zu helfen. Familie stand immer an erster Stelle. »Und weil wir es uns leisten können«, sagte Baba, »will ich, dass ihr euren fairen Anteil bekommt.« Er drückte jedem von uns zwanzig Mark in die Hand. Das war für uns unfassbar viel Geld. Wir bekamen damals überhaupt kein Taschengeld. »Jede Woche bekommt ihr das jetzt von mir. Und was ihr damit anstellt, bleibt euch überlassen. Gebt es aus, wenn ihr es ausgeben möchtet. Spart es, wenn ihr es sparen möchtet. Ihr seid alt genug.«

Wir gaben das Geld natürlich aus. Als Allererstes kaufte ich mir einen Walkman. Ich hörte damals alles Mögliche an Musik. Deutsche Musik. Türkische Musik. Und natürlich amerikanischen Pop. Bis ich eines Abends im Fernsehen eine Werbung für eine CD-Box mit Rockmusik sah. Das Beste aus den 50ern, 60ern, 70ern und 80ern, hieß es. Sie spielten da ein paar Lieder an und ich fand, das Ganze klang ziemlich cool. 49,99 Mark kostete das Gesamtpaket und das konnte ich mir mit meinem neuen Grundeinkommen ganz locker leisten. Ich rief also bei der Telefonnummer an, die sie in der Werbung immer und immer wieder durchgegeben hatten, und schrieb mir alles genau auf. Ich müsste zur Bank gehen und die 49,99 Mark auf ein spezielles Konto überweisen. Im Verwendungszeck sollte ich meinen Namen und meine Adresse angeben, damit die Firma wusste, wo sie das CD-Paket hinschicken soll, sagte die Frau am Telefon. Ich nahm einen Stift und einen Zettel und schrieb mir die ewig lange Kontonummer auf. Am nächsten Tag ging ich direkt nach der Schule zur Bank und machte es genau so, wie man es mir erklärt hatte. Da ich erst vierzehn war und kein eigenes Konto besaß, musste ich eine Barzahlung auf ein Fremdkonto vornehmen. Es war wahninnig kompliziert. Aber als wir fertig waren und ich die Bank verließ, fühlte ich mich richtig erwachsen. Wie eine Geschäftsfrau.

Nach zwei Wochen klingelte der Postbote und brachte uns ein großes Paket. Und auf dem Paket stand mein Name. Wie toll. Ich riss es auf, legte die erste CD in den Player und hörte die Musik von da an rauf und runter. Wahnsinn. Rock ’n’ Roll. Ich konnte die Musik richtig fühlen. Für mich war das Freiheit. Unabhängigkeit. Und dann war da ein Sänger, der toppte alles andere. Er nannte sich Elvis Presley. Die Art, wie er die Gitarre spielte, die Art, wie er seine Texte vortrug, das war einfach einzigartig. Ich war sofort begeistert. Ich wollte unbedingt mehr über diesen Mann herausfinden. Ich sammelte alle Zeitungsschnipsel, die ich nur bekommen konnte. Suchte nach CDs von ihm. Ich wurde zu einem richtigen Fan. Und wenn dann tatsächlich mal ein Elvis-Film im Fernsehen lief, war Ausnahmezustand in unserer Wohnung. Es musste absolute Funkstille herrschen. Das Wohnzimmer wurde abgedunkelt und es galt, sich voll auf den Film zu konzentrieren. Ich sog alles auf. Damals gab es ja noch kein Internet, wo man sich alle Informationen schnell zusammensuchen konnte, wo man seltene CDs und Videos einfach herunterladen konnte. Für mich war das echte Sammlerarbeit.

Ich wünschte mir damals so sehr, dass ich ein paar Jahre früher geboren wäre, damit ich diese ganze Rock-’n’-Roll-Phase noch selber miterlebt hätte. Ich wurde nahezu besessen von Elvis und seiner Musik. Und ich veränderte mich. Ich fing plötzlich an, zerrissene Jeans und Lederjacken zu tragen. Ich plante, irgendwann eine Reise nach Amerika zu machen. Am liebsten wäre ich mit einem Motorrad über die Route 66 gefahren. Frei sein. Rebellisch sein. Das war jetzt genau mein Ding. Für mich war das eine großartige Zeit. Für meine Eltern nicht so sehr. Die bekamen mit, dass ihre älteste Tochter gerade voll in der Pubertät steckte und rebellierte, wo sie nur konnte. Ich hatte damals eine Clique von Mädchen und die waren alle genauso drauf. Wir schwänzten die Schule oder kloppten uns mit anderen Mädchen, die uns auf die Nerven gingen. Manchmal nahmen wir auch unseren großen Ghettoblaster mit und drehten die Musik auf dem Pausenhof so laut auf, dass alle anderen nur die Augen verdrehten. Aber mir war das egal. Ich war rebellisch. Ich wollte gegen die Regeln sein und nicht das machen, was die anderen von mir verlangten. Meine Eltern nahmen das alles hin. Aber es gefiel ihnen nicht. Sie kannten das nicht.

Nur ein einziges Mal wurde Baba wirklich sauer. Und das war, als ich eine Gitarre mit nach Hause brachte. Ich wollte unbedingt eine haben. Eine schwarze E-Gitarre. Wie Elvis.

»Was willst du denn mit einer Gitarre?«, fragte er mich. »Willst du sie spielen oder sie dir bloß an die Wand stellen?«

»Ich will sie spielen, Baba.«

»Das will ich aber sehen«, sagte er.

Er spielte selber ein Instrument. Ein Saz. Ein türkisches Zupfinstrument. Er hatte einmal versucht, mir das ein bisschen beizubringen, aber ich hatte wirklich überhaupt keine Lust darauf. Er wusste, dass ich kein ernsthaftes Interesse hatte, Musik zu machen. Die Gitarre war für mich nur ein modisches Accessoire. Ich nahm sie oft mit, wenn ich irgendwo hinging. Sie passte gut zu meiner Lederjacke. Aber Baba hatte recht. Ich habe bis heute nie gelernt, sie zu spielen, nie gelernt, auch nur eine Saite zu zupfen.

Meinem Vater gefiel das alles gar nicht. Er fand, dass sich meine Lebensart nicht mit dem Islam in Einklang bringen ließ. Ich fand, dass das überhaupt kein Problem war. Aber um ihm Paroli bieten zu können, musste ich den Islam, den Glauben, dem ich angehörte, ohne ihn wirklich allzu gut zu kennen, erst einmal verstehen lernen. Ich fing also an, mich einzuarbeiten.

***

Wer den Islam verstehen will, der muss auch das Juden- und das Christentum verstehen, denn all diese Religionen haben einen gemeinsamen Glaubenskern, die Thora bzw. das Alte Testament. In diesen beiden Büchern geht es um die Botschaft, dass es einen Gott im Himmel gibt und dass die Menschen diesen einen Gott anzubeten haben. Eine revolutionäre Botschaft. Denn vorher dachten die Menschen noch, dass es Tausende von Göttern gebe. Einen für das Wetter, einen anderen für die Tiere, wiederum einen Gott für die Steine und so weiter.

Doch mit der Einführung des Judentums und somit des sogenannten Monotheismus, des Glaubens an einen Gott, war nicht alles gleich in Ordnung. Immer wieder fielen die Menschen vom Glauben ab. Sie bauten einen Turm zu Babel oder lebten in Sodom und Gomorra. Jedes Mal reagierte Gott, indem er einen Propheten schickte. Jakob, Moses, Abraham, Aaron. Sie alle hatten dieselbe Funktion: Sie sollten die Menschen mahnen. Hört auf damit, euer eigenes Ding zu machen. Glaubt wieder an Gott. Hört auf, diesen Turm zu bauen. Hört auf, eurem Größenwahn zu verfallen. Hört auf, euch selbst zu Göttern zu erheben.