18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Dass die deutsche Einheit verwirklicht wurde, ist zum großen Teil dem Geschick und der Beharrlichkeit Hans-Dietrich Genschers zu verdanken.« Henry Kissinger Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Hans-Dietrich Genscher die Geschicke Deutschlands maßgeblich mitbestimmt, nicht zuletzt die internationale Absicherung der deutschen Einheit. Neben Helmut Schmidt ist er heute der erfahrenste Staatsmann unseres Landes. Im Gespräch mit Hans-Dieter Heumann nimmt er zu aktuellen Fragen der Weltpolitik Stellung – zur Entfremdung zwischen dem Westen und Putins Russland, zum Zustand der transatlantischen Beziehungen, zur Zukunft der europäischen Einigung oder zur Lage im Nahen Osten. Sein Buch ist ein Appell an die Politiker Europas und der Welt, ihrer Verantwortung für eine friedliche, kooperative Weltordnung gerecht zu werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch

Als er 1992 von seinem Ministeramt zurücktrat, war er Europas dienstältester Außenminister. Als Innen- und Außenminister gehörte er den Kabinetten Brandt, Schmidt und Kohl an. Hans-Dietrich Genscher ist politisches Urgestein der Bundesrepublik. Im Gespräch mit seinem Biographen Hans-Dieter Heumann blickt er auf Schlüsselszenen seiner politischen Karriere zurück und nimmt zu aktuellen Fragen der Weltpolitik Stellung.

An den großen Weichenstellungen der deutschen und europäischen Politik seiner Zeit war Genscher maßgeblich beteiligt: am KSZE-Prozess, der das Ende der Teilung Europas herbeiführte, an der Entspannungspolitik, die zur Vereinigung Deutschlands 1989/90 führte, am Prozess der europäischen Einigung, den er immer wieder mit Initiativen belebt hat. Heute zeigt er sich besorgt über den Zustand Europas und der Welt. Sein Buch ist sein politisches Vermächtnis, ein Appell an die aktive Politik, die transatlantischen Beziehungen zu pflegen, die europäische Einigung voranzutreiben und das Verhältnis zu Russland auf eine neue, partnerschaftliche Basis zu stellen.

Der Autor

Hans-Dietrich Genscher, geboren 1927 in Halle, war lange Jahre FDP-Chef, Bundesinnen- und Bundesaußenminister und hat maßgeblichen Anteil am Zustandekommen der deutschen Einheit 1990. Sein außenpolitischer Rat ist bis heute gefragt.

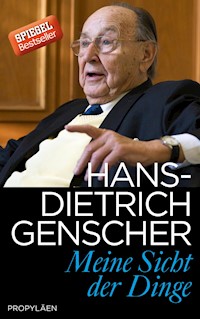

Hans-Dietrich Genscher

Meine Sicht der Dinge

Im Gespräch mit Hans-Dieter Heumann

Propyläen

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1121-0

1. Auflage 2015

Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH

www.propylaeen-verlag.de

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015

Titelbild: © Thomas Koehler/Photothek via Getty Images

Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Das Jahr 2015 ist besonders reich an historischen Jahrestagen. Je näher sie rückten, umso mehr habe ich mir die Frage gestellt, ob die Menschheit immer die richtigen Lehren aus der Zeit seit 1945 gezogen hat. Krankenhausaufenthalte des letzten Jahres haben mir viel Gelegenheit geboten, über diese Fragen nachzudenken. Mit diesem Buch, das auf Gesprächen mit meinem Biographen Hans-Dieter Heumann beruht, möchte ich eine politische Bilanz der vergangenen Jahrzehnte ziehen, die Erkenntnisse für die Zukunft bringen kann. Eine Bilanz nicht der Weltgeschichte, aber doch der weltpolitischen Fragen, die uns Deutsche betreffen. Gerade angesichts der aktuellen Probleme im europäischen Einigungsprozess, der Kriege im Nahen Osten und eines drohenden neuen Kalten Krieges mit Russland, aber auch angesichts der Fragen, die sich in den transatlantischen Beziehungen neu stellen, erscheint es mir wichtig, die Jahrestage nicht nur feierlich zu begehen, sondern sich auch mit neuen Herausforderungen zu befassen, die möglicherweise vermeidbar gewesen wären.

Im letzten Jahr begingen wir den 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Er bedeutete das Ende des Kalten Krieges und ermöglichte die deutsche Einheit. Dieses Jubiläum feiern wir 2015. Der 3. Oktober ist seit fünfundzwanzig Jahren unser Nationalfeiertag. Aber es gab eine lange Vorgeschichte, die in diesem Jubiläumsjahr nicht unter den Tisch fallen sollte. Vor vierzig Jahren, am 1. August 1975, wurde die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet. Es war der KSZE-Prozess, der die Überwindung der Teilung Europas eingeleitet hat. Auf diese Schlussakte und die durch sie eingeleitete neue Friedensordnung in Europa bezog sich der am 12. September 1990 unterzeichnete Zwei-plus-Vier-Vertrag, mit dem die außen- und sicherheitspolitischen Aspekte der deutschen Vereinigung geregelt wurden.

An den Geist dieser beiden Dokumente sollten wir uns in diesem Jubiläumsjahr besonders erinnern. Es war der Geist der Verständigung und der Verantwortung, der dann am 21. November 1990, also ebenfalls vor fünfundzwanzig Jahren, zur Unterzeichnung der Charta von Paris durch die KSZE-Mitgliedsstaaten führte. Mit ihr wurde der Schlussstrich unter die Ost-West-Konfrontation des Kalten Krieges gezogen. Das diesjährige Jubiläum sollte Anlass und Aufforderung sein, die durch die Ukraine-Krise ausgelöste neuerliche Ost-West-Konfrontation im Geiste der Charta von Paris zu deeskalieren und endlich ernsthaft auf eine gesamteuropäische Friedensordnung hinzuarbeiten – wie sie die NATO bereits 1967 mit dem Harmel-Bericht vorgeschlagen hatte. Wir stehen heute vor der Frage, ob wir zu dem Versprechen stehen, das wir uns mit der Charta von Paris für Europa gegeben haben. Diese Frage muss jedes einzelne Land, das diese Charta unterzeichnet hat, beantworten.

Als ich als gerade Achtzehnjähriger am 7. Juli 1945 unversehrt aus dem Krieg zurückkam – in meine Heimatstadt Halle an der Saale, seit dem 1. Juli 1945 Teil der sowjetischen Besatzungszone –, gingen wir noch vom Fortbestand des einheitlichen Staates Deutschland aus, und es erfüllte uns die große Hoffnung, dass nun, nach dem Ende der NS-Diktatur, ein neuer, demokratischer Anfang möglich sein werde. Diese Hoffnung hielt angesichts der Verhältnisse, wie sie in der sowjetischen Besatzungszone immer härter und entschiedener durchgesetzt wurden, nicht lange vor. Als einer meiner Freunde sagte: Die Freiheit stirbt scheibchenweise, meinte ein anderer: Scheibchenweise ist wohl untertrieben. Später habe ich dann für die Bundesrepublik Deutschland an einer Politik mitwirken dürfen, die zunächst auf Friedenssicherung gerichtet war und dann immer stärker auf die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas. Heute müssen wir fragen: Stirbt jetzt der Frieden in Europa scheibchenweise? Das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung wird belächelt, die Sprache wird militarisiert. Noch befindet sich das alles in der Anfangsphase. Noch scheint die Entwicklung beherrschbar. Aber wie lange bleibt das so?

Nicht nur die Erinnerung an das Jahr 1990, sondern auch das Jahr 1945 beschert uns 2015 zahlreiche Jubiläen und Gedenktage. Der 70. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai ging einher mit den Gedenktagen an die Befreiung der KZs, der Orte der schlimmsten Verbrechen des NS-Regimes. Angesichts dieses Alptraums ist es richtig gewesen, dass der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker vor dreißig Jahren den 8. Mai als Tag der Befreiung von brutaler Gewaltherrschaft bezeichnet hat. Seine Rede, die übrigens nicht von allen begrüßt wurde, hat dazu beigetragen, dass wir Deutschen wieder einen geachteten Platz in der Völkergemeinschaft einnehmen konnten. Es entstand ein Vertrauensvorschuss, der wiederum fünf Jahre später dazu beitrug, dass die deutsche Einigung möglich wurde.

Ein großer Vertrauensvorschuss war es auch, als Israel vor fünfzig Jahren – nur zwanzig Jahre nach dem Holocaust und gegen viele Widerstände in Israel – der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland zustimmte. Zu Recht nannte es Bundespräsident Gauck in seiner Rede zum Jahrestag am 12. Mai 2015 »ein Wunder«, was sich seitdem im deutsch-israelischen Verhältnis entwickelt hat. Auch diese Aussöhnung hat den Weg zur deutschen Vereinigung vor fünfundzwanzig Jahren geebnet.

Ein weiterer Jahrestag, der indessen wenig Beachtung findet, sollte uns nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Handeln auffordern: Ich meine den ersten Abwurf einer Atombombe vor siebzig Jahren, am 6. August 1945, auf Hiroshima. Die Erinnerung an dieses Ereignis sollte für einen neuen Anlauf in der nuklearen Abrüstung genutzt werden. Die Atommächte sind in Verzug geraten mit ihrem Versprechen der Abrüstung ihrer Atomwaffen. Ich habe die Auseinandersetzung über den NATO-Doppelbeschluss nicht nur miterlebt, sondern mich aktiv an ihr beteiligt und sie in einem bestimmten Augenblick allein tragen müssen. Das war die Situation, als es darum ging, durch einen Wechsel des Koalitionspartners einen großen nuklearen Abrüstungsschritt zu ermöglichen, dem nach meiner Vorstellung weitere Schritte folgen sollten. Ich halte es für notwendig, dass wir heute zu der Abrüstungskultur zurückkehren, die am Ende der 1980er Jahre Vertrauensbildung zwischen West und Ost möglich gemacht hat.

Heute muss die Frage gestellt werden, ob alle unsere Partner noch immer zu dem NATO-Konzept stehen, dass Rüstungskontrolle und Abrüstung unverzichtbare Teile unserer Sicherheitspolitik sind. Wenn über die Verantwortung Deutschlands gesprochen wird, gehört für mich dazu, dass wir Deutschen, die im Zwei-plus-Vier-Vertrag auf Massenvernichtungsmittel verzichtet haben, in enger Absprache mit unseren Verbündeten mit einem ehrgeizigen Abrüstungskonzept einen neuen Geist im europäischen Haus durchsetzen. Das verlangt neues Denken und die Fähigkeit, neue Entwicklungen zu erkennen und zu ermutigen. Ich habe nicht vergessen, wie solche Gedanken diffamiert wurden, wie ich verspottet wurde, als ich 1987 dazu aufrief, Gorbatschow beim Wort zu nehmen, eine historische Chance nicht zu versäumen. Um solche Chancen wahrzunehmen, braucht man ein klares Konzept und – das sei eingeräumt – manchmal einen langen Atem. Sie kommen nicht über Nacht. Über Nacht kommt nur der Krieg. Aber dann ist es zu spät. Die Zahl der nuklear gerüsteten Staaten in der Welt steigt. Diese Entwicklung aufzuhalten kann nur gelingen, wenn die Atommächte ihre Verpflichtung zur Abrüstung erfüllen. Besonders groß ist die Gefahr der Verbreitung von Atomwaffen im Zeitalter der sich weltweit ausbreitenden entstaatlichten Kriegführung. Das dürfen wir nicht tatenlos hinnehmen.

Von Hause aus bin ich ein positiv denkender, zuversichtlicher Mensch, doch muss ich heute sagen, dass es nicht nur das Ost-West-Verhältnis ist, das mir große Sorge bereitet. Besorgt bin ich auch wegen der Tendenzen in Europa, den Einigungsprozess zu verlangsamen, in vielen Fällen sogar aufzuhalten oder zurückdrehen zu wollen. Europakritiker, in Wahrheit Europaverweigerer, erheben überall ihr Haupt. Aber ein Europa im Rückwärtsgang darf es nicht geben. Die Frage stellt sich fundamental: Vollendung der europäischen Einigung oder Ende des Einigungsprozesses und Zerfall? Zur Nagelprobe wird es kommen, wenn die Konsequenzen aus der Griechenlandkrise zu ziehen sind. Das Problem der Währungsunion war der Teilsieg ihrer Gegner. Sie konnten deren Durchsetzung nicht aufhalten, aber sie verhinderten mit dem Totschlagargument »Keine Wirtschafts- und Finanzregierung in Brüssel« die dringend notwendige flankierende Europäisierung dieser beiden Politikfelder. Ich möchte mit diesem Buch an die überzeugten Europaanhänger, die es ja mehrheitlich gibt, appellieren, das große Zukunftsprojekt Europa kämpferisch zu vertreten, die Zögernden zu ermutigen, die am Einigungsziel Zweifelnden zu überzeugen.

Vor allem folgenden Fragen möchte ich auf den Grund gehen: Welche Lehren hat Deutschland aus seiner jüngsten Geschichte für seine Außenpolitik gezogen? Warum wurde die große Chance, die Europa nach 1989 besaß, nicht für die Vollendung der Einheit unseres Kontinents genutzt, für einen großen Sprung nach vorn in der europäischen Integration und für eine gesamteuropäische Friedensordnung? Wir brauchen mehr Europa, sonst wird Europa scheitern. Und schließlich: Wie sieht die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft aus? Auch dafür braucht es neue Konzepte. Nur als gleichberechtigte Partner können wir erreichen, dass der Atlantik nicht breiter wird.

Mit der Annexion der Krim und der Unterstützung der ostukrainischen Separatisten hat Moskau das Völkerrecht gebrochen und gegenüber der Politik Gorbatschows und Jelzins eine neue Richtung eingeschlagen. Immerhin hat Putin einmal von einem »Europa von Lissabon bis Wladiwostok« gesprochen. Nun spricht er von einer »eurasischen Union«, die weite Teile Europas und die USA ausschließt. Aber wir sollten nicht nur mit dem Finger auf Putin zeigen. Es gab und gibt Kräfte in der transatlantischen Allianz, die die alte Teilungslinie in Europa nicht überwinden, sondern lediglich nach Osten verschieben wollen. Daraus hat sich eine neue Gegensätzlichkeit, ein neuer Antagonismus ergeben, den wir nach 1989 für überwunden hielten. Aber an der Ostgrenze Polens beginnt nicht Westasien, sondern Osteuropa. Und dieses Osteuropa einschließlich Russlands gehört in eine gesamteuropäische Friedensordnung, wie es die OSZE, aber auch die Charta von Paris vorsieht. Das stand nach dem Ende des Kalten Krieges ganz oben auf der Tagesordnung, und dort gehört es auch wieder hin. Da sind diejenigen wenig hilfreich, die Russland aus Europa hinausdrängen und mit der Bezeichnung »Mittelmacht« herabsetzen wollen.

Schließlich ist zu fragen, was die deutsche Politik dazu beigetragen hat, dass Europa heute seinen Platz in der globalisierten, multipolaren Welt findet. Als am weitesten fortgeschrittener regionaler Staatenverbund kann Europa als Versuchslabor für die neue multipolare Weltordnung gelten, die sich herauszubilden beginnt – als Beispiel für eine »Weltnachbarschaftsordnung«. Deutschland führt eine Diskussion über seine »neue« Verantwortung in der Welt. Dabei ist die Bundesrepublik immer ihrer weltpolitischen Verantwortung gerecht geworden. Nicht Deutschland allein hat eine neue Verantwortung in der Welt, sondern alle Länder müssen sich den neuen Realitäten einer multipolaren Welt stellen und dafür ihre Verantwortung übernehmen.

Eine Erfahrung war mir stets wichtig: Nur neues Denken eröffnet neue Chancen. Vielleicht sollte man es ganz einfach formulieren: Der deutsche Ehrgeiz, nicht nur für uns, sondern in und für Europa Verantwortung zu übernehmen, verlangt nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine Politik des guten Beispiels. Man kann es nicht besser sagen als der französische Schriftsteller Paul Claudel, auf dessen Wort über Deutschland ich unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gestoßen bin: »Deutschland ist nicht dazu da, die Völker zu spalten, sondern sie um sich zu versammeln, all die unterschiedlichen Nationen, die es umgeben, spüren zu lassen, dass sie ohne einander nicht leben können.«

Damals – 1945 – habe ich mich gefragt, ob es für unser besiegtes Land nach den schrecklichen zwölf Jahren der NS-Diktatur überhaupt noch eine Rolle in Europa geben würde. Sie gab es und sie gibt es. Die Politik im freien Teil Deutschlands entschied sich für die westliche Welt. Die deutsche Entscheidung für die Mitgliedschaft in der NATO und für die Aufstellung der Bundeswehr war für die sicherheitspolitische Entwicklung in Europa von höchster Bedeutung. In den schwierigsten Zeiten des Ost-West-Verhältnisses leistete Deutschland mit der Bundeswehr den größten Bündnisbeitrag unter den europäischen NATO-Staaten. Das geschah damals gegen den Widerstand der SPD, mit der neuen Mehrheit aus FDP und CDU/CSU. Die Bundeswehr entstand als moderne, weltoffene Armee eines demokratischen Staates, frei von altem Denken und im Bewusstsein der geschichtlichen Verantwortung, die Deutschland trug.

Ohne die Bundesrepublik – so kann man heute sagen – hätte es die NATO als handlungsfähiges Bündnis nicht gegeben. Das trifft auch für die EU zu. Wir haben den größten Beitrag geleistet. Und sind ohne die deutsche Ostvertragspolitik der frühen 1970er Jahre die KSZE und die Entspannungspolitik überhaupt denkbar? Der Bundesrepublik gelang es als Nicht-Nuklearmacht, die Voraussetzungen für den großen Abrüstungserfolg bei den nuklearen Mittelstreckenraketen zu schaffen. Der NATO-Doppelbeschluss vom Dezember 1979 machte es mit seinem Abrüstungsteil möglich, dass diese heißumstrittene Initiative überhaupt politisch durchgesetzt werden konnte. Keiner von uns hat sich mit diesem Schritt leicht getan. Jeder hat alles geben müssen, um die neue Politik, Abrüstung durch die Option der Aufrüstung durchzusetzen, verständlich und glaubwürdig zu machen. Wenn ich von »uns« spreche, so meine ich Helmut Schmidt, der zuerst auf das Problem der sowjetischen Vorrüstung hingewiesen hatte, aber genauso Helmut Kohl, den wir, die Liberalen, 1982 zum Bundeskanzler wählten, um mit ihm den NATO-Doppelbeschluss umzusetzen.

Es war die dramatischste und schwerste Entscheidung meines politischen Weges. Immerhin musste eine Regierung beendet und eine neue begründet werden. Die Beendigung der SPD-FDP-Koalition durch meine Partei war keine Absage an Bundeskanzler Helmut Schmidt, sondern an seine Partei, deren Unterstützung er verloren hatte. Die Hinwendung zur CDU/CSU mit Helmut Kohl an der Spitze fand statt, weil sie bereit war, den NATO-Doppelbeschluss, wie Helmut Schmidt und ich ihn präsentiert hatten, zu unterstützen. Damals entschied sich die Frage: Doppelbeschluss und nukleare Abrüstung in Deutschland und durch deutsche Beteiligung, und es war meine Partei, die die Weichen gestellt hat.

Heute gilt es, die Welt als Kooperationsordnung auf der Grundlage von Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit zu schaffen. Das ist eine Absage an die Konfrontationsordnung des Kalten Krieges, an die Machtpolitik alter Zeit. Es ist die Hinwendung zu weltpolitischer Verantwortung aller Beteiligten mit dem Ziel einer globalen Verantwortungspolitik. Machtpolitik wirft die Frage auf, wem gegenüber und vor allem durch wen Macht ausgeübt werden soll. Das Streben nach Macht über andere, nach Vorherrschaft, ist das Ergebnis alten Denkens. Neues Denken, die Akzeptanz der neuen Verantwortungspolitik, entspricht dem Gebot unseres Grundgesetzes: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«. Das heißt nicht die Würde des deutschen oder des europäischen Menschen, sondern die Würde jedes Menschen, der unsere Erde bewohnt.

TEIL I – DIE WELT IM UMBRUCH

Entfremdung zwischen dem Westen und Russland

Der Ukraine-Konflikt dieser Tage offenbart die Entfremdung zwischen dem Westen und Russland. Sie hat nach Meinung einiger schon am Ende des Kalten Krieges eingesetzt. Die Reden Präsident Putins vor dem Deutschen Bundestag 2001 und auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 wurden vielleicht nicht ernst genug genommen. Darin hatte er ja davor gewarnt, Russland zurückzudrängen. Wie sehen Sie die Entwicklung seit dem Ende des Kalten Krieges, als der Westen eine gesamteuropäische Friedensordnung versprochen hatte?

Die Konsequenzen, die man aus dem Mauerfall gezogen hat – der Mauerfall sozusagen als Symbol für das Ende des Kalten Krieges –, waren historisch gesehen höchst unterschiedlich. Die Chance für die Einleitung eines großen europäischen Friedensschlusses wurde nicht genutzt. Die NATO hatte im Harmel-Bericht von 1967, benannt nach dem belgischen Außenminister Pierre Harmel, die deutsche Teilung als Hauptursache der Spannungen in Europa bezeichnet. Die Überwindung der deutschen Teilung hätte demnach zu einer Überwindung der Spannungen führen müssen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum das langfristig gesehen nicht möglich war. Gewiss, der Kreml hatte frühzeitig erkannt, dass sich die Lage in Europa zu Lasten Russlands entwickeln könnte. Anders ist das Insistieren Moskaus – und nicht zuletzt Gorbatschows – auf Verabschiedung der Charta von Paris, die 1990 die Ost-West-Konfrontation beenden und ein friedliches, demokratisches Europa auf der Grundlage der KSZE-Prinzipien besiegeln sollte, nicht zu erklären. Moskau wollte eine Verständigung darüber haben, dass nunmehr eine neue Ordnung entsteht, in der alle auf gleicher Augenhöhe miteinander verkehren. Das alles noch im Zeichen einer fortbestehenden Sowjetunion und mit Gorbatschow und seiner Perestroika.

Natürlich begann mit dem Zerfall des östlichen Lagers auch eine Abnahme der Einflussmöglichkeiten Moskaus. Die anhaltende ökonomische Schwäche der Sowjetunion veränderte die Gewichte in Europa zu ihrem Nachteil und zum Vorteil des Westens. Hinzu kam, dass gegen Ende 1991 die Auflösung der Sowjetunion begann. Das war gewiss nicht die Absicht Gorbatschows und auch nicht die Konsequenz eines ihm nachgesagten Versagens. Es war zu einem erheblichen Teil der Umsetzung von Jelzins Ziel geschuldet, Russland innerhalb der sowjetischen Völkergemeinschaft die alte Dominanz zurückzugeben und sich selbst im russischen Nachfolgestaat der Sowjetunion in die Position der einstigen Zaren zu manövrieren.

Die nationale Frage hatte schon zu Zeiten Lenins, aber auch in der Hochzeit des Stalinismus und danach immer wieder die sowjetische Politik beschäftigt. Sie spielte auf den Parteitagen der KPdSU eine wichtige Rolle. Offensichtlich war die Frage des Zusammenhalts des Vielvölkerstaates in allen Perioden der Sowjetherrschaft von allergrößter Bedeutung. Wenn heute wieder die Frage gestellt wird, warum Chruschtschow einst der Ukraine die Krim geschenkt hat, dann hört man als Motiv, er habe als Ukrainer etwas für seine Heimat tun wollen, um zu zeigen, dass sie in der Sowjetunion auch ihre Rolle spielt. Das erwartete man von ihm als Generalsekretär der KPdSU.

Wir erlebten damals also eine Schwächeperiode der Sowjetunion und schließlich ihre Auflösung. Wir wurden Zeugen des vergeblichen Bemühens Jelzins in seiner verbleibenden Amtszeit, die im Dezember 1991 gegründete GUS, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, zu stärken. Die Partner, das heißt die noch bestehenden Republiken der aufgelösten Sowjetunion, sagten zwar ja zur GUS, dachten aber offensichtlich nicht daran, ihrem Wort Taten folgen zu lassen. Vielmehr wollten sie an der neu gewonnenen Unabhängigkeit und Souveränität festhalten. Es ist offenkundig, dass in dieser Phase NATO und Europäische Union an Gewicht und auch an Attraktivität in Europa gewannen.

Die Mitgliedschaft der mittel- und osteuropäischen Staaten in der Europäischen Union war durchaus natürlich und logisch. Hätten sie die Wahl gehabt, so hätten sich diese Staaten schon in der Gründungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg für die westliche Seite entschieden. Die Entwicklung in der Tschechoslowakei bis zum Februarputsch 1948 stellt das unter Beweis. Was Russland betrifft, den bedeutendsten Nachfolgestaat der Sowjetunion, so hätte sich von Anfang an die Gelegenheit geboten, ihm eine andere Art der Partnerschaft, etwa eine Freihandelszone, anzubieten. Eine solche Absicherung der EU-Erweiterung durch die gleichzeitige Verdichtung der ökonomischen Partnerschaft mit Russland hätte von vornherein den Anschein vermieden, die Erweiterung sei gegen Russland gerichtet. Die Beitrittsverhandlungen der EU mit den mittel- und osteuropäischen Staaten, geführt vom deutschen Kommissar Günter Verheugen, waren übrigens ein Meisterstück, weil sie den Eindruck einer gegen Russland gerichteten Spitze gar nicht erst aufkommen ließen. Nach meiner Überzeugung ist es auch heute im Interesse beider Seiten, eine Verdichtung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen, die schon durch die geographische Nachbarschaft geboten ist, in jeder Hinsicht zu fördern. Sie würde auch dem Grundgedanken der KSZE entsprechen.

Die Einrichtung des NATO-Russland-Rates 2002 habe ich für ein ebenso kühnes wie weitsichtiges Beispiel neuen politischen Denkens gehalten. Die Tatsache, dass er heute immer weniger genutzt wird, ist kein gutes Zeichen. Im Verhältnis von NATO und Russland ist es dringend erforderlich, zu den grundlegenden Motiven und Ideen von damals zurückzukehren. Hier kann auch heute noch neues Denken ansetzen, das der aktuellen Lage und der voraussehbaren Zukunft gerecht wird und zum Kern der Frage vordringt, wie wir im Bereich der Sicherheitspolitik zu einer Deeskalation kommen können. Ich erinnere daran, dass die NATO 1967, mitten im Kalten Krieg, die Kraft besaß, mit dem Harmel-Bericht eine politische Strategie zu entwerfen, die auf realistischem Sicherheitsdenken und umfassender Vertrauensbildung beruhte. Sie war ein Meisterwerk gestaltender Politik, an dem man sich heute ein Beispiel nehmen sollte.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.