Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Was, wenn Macht mehr Fluch als Segen ist? Nayan kontrolliert andere. Er schlüpft in ihre Körper, sobald er sie mit beiden Augen ansieht - ob er will oder nicht. Mit dieser Macht könnte er ein Held werden. Er könnte auch seine Feinde beseitigen. Er könnte aber auch seinem inneren Wahn verfallen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für alle, die trotz ihrer Probleme einen klaren Kopf bewahren. Bleibt wie ihr seid.

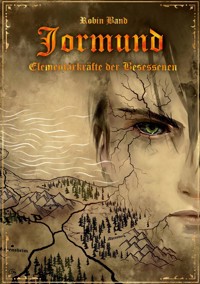

Danke an Clara Schulze Mönking für die Cover-Illustration.

Danke an Jonathan Pernaß für das umfangreiche Lektorat.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1 – Zwei Augen

2 – Der Unfall

3 – Ein neuer Blickwinkel

4 – Andere Körper

5 – Elena

6 – Keine Therapie

7 – Sei ein Held

8 – Versuchsobjekte

9 – Blicke nach vorn

10 – Erster Einsatz

11 – Siehst du das Blut?

12 – Das Ende ist nicht in Sicht

13 – So wird man ein Held?

14 – Perspektiven

15 – Alleingang

16 – Rückblick

17 – Erblicke: Nayan, den Helden

1 – Nayans Rausch

2 – Die Inszenierung

3 – Erinnerungen

Epilog

Über den Autor

Robin Band im Internet

Bereits erschienen

Prolog

Der Regen prasselte auf mich nieder, während ich eines Nachmittags mit ausgestreckten Armen im Garten stand. Schwer vom Wasser klebte mein kurzes, schnurgerades, schwarzes Haar an meinem Kopf fest. Meine Kleidung war längst durchnässt, doch es interessierte mich nicht. Schließlich war der Regen angenehm warm. Ich mochte den Regen. Nachdem ich tief durchgeatmet hatte, drehte ich mich um die eigene Achse und blickte über unsere Blumenbeete. Nicht weit von mir landete eine Amsel auf dem Zaun, legte den Kopf schief, sah mich an und plusterte sich auf. Sie bemerkte den Regen anscheinend kaum, obwohl der Himmel einzustürzen schien. Der Regen erdete mich oft, beruhigte meinen Geist, gab mir etwas, das mich lebendig fühlen ließ. Ich konnte die menschenleeren Gärten mit beiden Augen betrachten, ohne etwas auszulösen, von dem ich nicht wollte, dass es geschah. Es war schön. Nur der Regen, die Amsel und ich. Noch eine Weile leistete der Vogel mir still Gesellschaft, bevor er kurz mit den Flügeln zuckte und davonflog, als gäbe es diesen schweren Regen nicht. Ich wünschte mir, es ihm gleichzutun – meinen Weg zu gehen, ohne auf meine Bürde zu achten. Plötzlich hörte ich ein Motorengeräusch, das auf der anderen Seite unseres Hauses versiegte. Mama war wieder da. Ich seufzte. Gleich würde sie wieder durch das Küchenfenster schreien, was ich mir denn dabei denken würde, mich hier dumm beregnen zu lassen. Ich zog meinen Mundwinkel nach oben, die Augenklappe auf mein linkes Auge und blieb trotzdem im Regen stehen.

1 – Zwei Augen

In meinen Bademantel gehüllt saß ich vor dem Fernseher in meinem Zimmer, in dem mal wieder nur Schwachsinn lief, als das Bild plötzlich schwarz wurde. Nun sah ich nur noch mich, mit der Kakaotasse vor der Nase und der braunen Lederaugenklappe vor dem rechten Auge meines Spiegelbildes. Ich stellte die Tasse auf den Fernsehtisch, drückte auf der Fernbedienung unnötigerweise auf „Aus“ und streifte den Bademantel ab. Ich blickte an meinem nur mit einer Unterhose bekleideten Körper herab und stellte fest, dass im Regen zu stehen mir auch nicht beim Wachsen half. Meiner Meinung nach hätte ich wie die anderen Jungen mit meinen 17 Jahren ruhig größer als 1,58m werden können. Doch aus welchem Grund auch immer wollte mein Körper seit einem Jahr nicht mehr wachsen. Ich zuckte mit den Schultern – was soll‘s? Schnell schnappte ich meine Tasse, kippte den restlichen, lauwarmen Kakao herunter und wischte meinen Mund mit der Rückseite meiner Hand sauber.

»So ein Mistwetter!«, fluchte mein Vater, als er das Haus betrat.

»Regen ist wichtig«, meinte ich knapp aus meinem Zimmer im ersten Stock heraus.

»‘nen Scheiß ist der! Du mit deiner bescheuerten Augenklappe verstehst‘s einfach nich‘«, maulte er zurück. Mein Vater arbeitete als Bauarbeiter an einem neuen Rathaus im Ort. Klar störte ihn das Wetter, da ein solcher Regen für seine Leute nicht gerade angenehm war. Dass er etwas gegen meine Augenklappe hatte, war nur verständlich, schließlich hatte ich meinen Eltern erzählt, ich fände es cool ein Auge zu bedecken. Da ich als kleines Kind ein großer Piratenfan gewesen war, hatten sie mir die Geschichte sogar abgekauft. Natürlich war dies nicht der wahre Grund, weshalb ich eines meiner Augen hinter dieser hässlichen Klappe verbarg. Sah ich jemanden mit beiden Augen gleichzeitig an, schlüpfte ich in dessen Körper. Es musste nicht einmal direkter Augenkontakt sein, ich musste zum Beispiel nur mit beiden Augen auf die Hand einer Person schauen und schon sackte mein Körper bewusstlos zusammen und ich befand mich im Körper der anderen Person, bis ich nach einer willkürlichen Zeitspanne plötzlich wieder zurück in meinem Körper kehrte.

Was sich zunächst nach einer wünschenswerten Kraft anhört, war für mich der blanke Horror. Als diese Kraft wie aus dem Nichts ein paar Wochen nach meinem 15. Geburtstag das erste Mal aufgetreten war, kontrollierte ich abends meine Mutter für 9 Minuten und meinen Vater für 7 Minuten, bevor ich mich vor Angst zitternd in mein Zimmer verzog. Meine Eltern hatten später keine Erinnerung daran, wie ich in ihren Körpern panisch umher gerannt war und meinen eigenen Körper wie einen Leichnam angestarrt hatte. Dieser hatte sich durch den Sturz, der ohne die Anwesenheit eines Bewusstseins folgen musste, ein geprelltes Knie, eine blutige Lippe und aufgeschlagene Ellenbogen zugezogen.

Am nächsten Tag auf dem Weg zur Schule ging der Horror weiter, denn dort beging ich den Fehler, auf die andere Straßenseite zu blicken.

Ich befand mich ohne Vorwarnung im Körper eines Grundschulmädchens und konnte mich selbst dabei beobachten, wie ich auf die Straße fiel.

Zum Glück hielt das herannahende Auto an und ein besorgter Fahrer stieg aus. Als mein Körper nicht reagierte, rief er den Krankenwagen. Das alles nur, weil ich dieses Mädchen angesehen hatte? Mir wurde klar, dass es daran liegen musste. Nein, etwas in meinem Körper oder wohl eher in mir – mein Körper lag ja weiter hinten auf der Straße – wusste es einfach. Im Körper des kleinen Mädchens begann ich zu kreischen, bis ich von zwei älteren Damen aufgefunden und getröstet wurde.

»Wo wohnst du?«, fragte eine von ihnen, nachdem ich aufgehört hatte zu schreien. In der Ferne erklang das Martinshorn.

»Ich weiß es nicht«, ertönte die Stimme des Mädchens aus meinem (?) Mund.

Sie fragten mich immer wieder, wer meine Eltern seien und wie ich hieße, doch ich antwortete immer gleich. Ich wusste es nicht. Der Krankenwagen traf ein und schnell überprüften die Sanitäter meine Vitalfunktionen, bevor sie meinen wirklichen Körper auf eine Bahre hievten und in den Wagen verfrachteten.

Kaum war der Wagen mit Blaulicht losgefahren, fand ich mich mit einem kurzen, schmerzhaften Ruck in meinem Körper wieder. Panisch öffnete ich die Augen …

Und blickte nach einem Ruck sofort auf meinen erneut erschlafften Körper.

»Verdammt, ich dachte er wacht auf!«, rief der Sanitäter, welcher auf der anderen Seite der Bahre stand. Ich schwieg besser, bevor ich den Sanitäter, in dessen Körper ich mich befand, in eine dämliche Situation brachte.

»Ihm scheint nichts zu fehlen. Hoffen wir, dass es nur eine Fehlernährung oder Allergie ist und nichts im Gehirn«, murmelte mein Kollege. Ich nickte bloß zustimmend. Schweigend stand ich also neben meinem eigentlichen Körper und sah zu, wie er sich in jeder Kurve ein wenig bewegte. Sie hatten seinen Kopf verbunden, also musste er sich dort verletzt haben.

Dann, ohne Vorwarnung war ich zurück in meinem Körper. Ganz langsam und mit größter Vorsicht öffnete ich mein linkes Auge und blieb tatsächlich in meinem Körper, obwohl ich den bärtigen Sanitäter, der ich eben noch gewesen war, direkt ansah.

»Hey, geht es dir gut? Wie heißt du?«, sagte er langsam mit einer tiefen, beruhigenden Stimme. Sie erinnerte mich an einen Erzähler in meinen Piratenhörspielen.

»Mein Name ist Nayan. Mir geht’s gut, bloß pocht mein Kopf ein wenig. Ich bin wohl gestolpert.«

Ich erntete leicht überraschte Blicke und mir wurde mitgeteilt, dass sie hofften, es sei wirklich nichts mehr als das gewesen, jedoch müssten sie mich im Krankenhaus gründlich überprüfen.

So geschah es auch und ehe ich mich versah, war ich bereits wieder nach Hause geschickt worden. Bis auf einer Schürfwunde am Knie und einer kleinen Platzwunde am Kopf war ich vollkommen gesund. Während der Arzt mich untersucht hatte, hatte ich immer eines meiner Augen geschlossen gehalten oder die Wand angestarrt. Meine Eltern waren auf meine Bitte hin nicht informiert worden. Noch auf dem Rückweg vom Krankenhaus kam ich an einem Second-Hand-Shop vorbei. Mein Blick glitt über eine Piratenkiste aus Plastik, welche im Schaufenster lag. Kurz blieb ich stehen und öffnete dabei versehentlich mein zweites Auge. So schnell es ging, schloss ich es wieder und bevor ich mich über die schlecht verarbeitete Truhe beschweren konnte, entdeckte ich die aus Leder gefertigte Augenklappe, welche ich viele Jahre meines Lebens tragen würde. Sie lag auf der Truhe und sah ordentlich verarbeitet aus. Dies war, was ich brauchte. Sofort ging ich in den Laden und kaufte sie mir. Da ich für diesen Tag in der Schule ohnehin krankgemeldet war, ging ich nach Hause und band mir die Augenklappe um. Nach einigem Herumrücken vor dem Spiegel stellte ich fest, dass sie auf meinem linken Auge besser aussah, und fragte mich, wie lange ich diese seltsame Gabe wohl behalten würde. Ich schwor mir, sie nie wieder anzuwenden und auch nie mit jemandem darüber zu reden.

Die nächsten Wochen waren schwer für mich. Meine Eltern hatten meine Augenklappe schnell als „eine Phase“ abgestempelt, doch meine Klassenkameraden machten sich ständig darüber lustig oder versuchten, sie mir abzunehmen. Keith war der schlimmste von ihnen. Er war groß, dick und hatte sein fettiges, blondes Haar immer zu Stacheln geformt. Ich fragte mich schon ewig, wie er in der Schule nicht sitzen blieb. Er war das lebendig gewordene Klischee eines Mobbers. Einige Male gelang es ihm sogar, mir meine Klappe zu entreißen, doch ich schaffte es, das darunter liegende Auge geschlossen zu halten, bis ich die Augenklappe irgendwann gnädigerweise wiederbekam. Das Mobbing ging so weit, dass vor kurzem auch meine wenigen Freunde damit begannen, Abstand von mir zu nehmen. Marvin zog weg, Thomas freundete sich mit Keith an und Fynn traute sich kaum noch, mit mir zu reden.

Außer der Tatsache, dass meine seltsame Übernahme-Kraft nur wirkte, wenn ich jemanden mit beiden Augen ansah, fand ich heraus, dass sie generell nicht bei Tieren funktionierte. Ich fragte mich ständig, weshalb dieses Schicksal ausgerechnet mich getroffen hatte und was das alles erst verursacht hatte Mein Leben hatte sich zu einem Alptraum verwandelt.

2 – Der Unfall

Ich wälzte mich unruhig im Bett hin und her. Verdammt, ich habe doch noch 20 Minuten zu schlafen, bevor dieser grässliche Schulausflug stattfindet! Wieso wachte mein Gehirn in solchen Situationen immer früher auf? Wenn ich es eilig hatte, konnte ich kaum aufstehen. Genervt griff ich nach meinem Handy auf dem Boden, schaltete es ein und sah mir ein paar Videos an. Als mein Wecker schließlich klingelte, setzte ich mich aufs Bett, rieb mir die Augen und schnallte mir meine Augenklappe um.

»Mach deinen Scheißwecker aus!«, brüllte mein Vater vor meinem Zimmer. Er machte wieder einmal ein Drama daraus, obwohl er schon eine ganze Weile wach war. Ich deaktivierte den Wecker und zog mich um. Kaum stand ich in der Küche, stürmte mein Vater, abermals zu spät dran, an mir vorbei aus der Haustür. Seufzend zog ich mir einen Stuhl heran und aß mein morgendliches Müsli, während ich auf meinem Handy spielte. Ich packte mir noch das belegte Brötchen, das mir meine Mutter geschmiert hatte, in eine Tüte und stopfte sie in meinen Rucksack. Dann trat ich jenen schicksalhaften Schulausflug an.

Der Treffpunkt für unseren Ausflug in das Kriminalmuseum war der Bahnhof meiner Stadt, doch da ich im hintersten Eck wohnen musste, fuhr ich mit dem Bus durch die halbe Stadt, nur um viel zu früh an der Bahn zu sein. Ich hasste diesen Ausflug jetzt schon. Nicht, dass mich Museen nicht interessierten, ganz im Gegenteil, aber ich musste viel zu viel Zeit mit einer Klasse verbringen, die mich ohnehin kaum noch duldete oder sogar mobbte. Tolle Aussichten, nicht wahr? An meiner Haltestelle stieg ich aus, trottete die Treppen herunter und lehnte mich rücklings an einen Getränkeautomaten. 27 Minuten zu früh. Warum fuhr der Bus denn so beschissen? Der Nächste würde natürlich drei Minuten zu spät sein. Somit war es nicht weiter überraschend, dass ich der erste aus meiner Klasse war, der sich hier einfand.

Zehn Minuten später traf eine Gruppe fröhlich schwatzend ein. Sie liefen an mir vorbei, ohne mich zu beachten, und stellten sich ein Stückchen neben mir im Kreis auf.

»Der ist ja schon da.«

»War er denn je weg?«

»Der lebt doch hier, dachte ich.«

Gelächter. Sie fühlten sich gut dabei, mich mithören zu lassen. Es machte mich zornig, wie schnell eine geringe Änderung mich vom normalen Mitschüler zu einem Außenseiter gemacht hatte. Dies waren die Momente, in denen ich einfach meine Augenklappe herunterreißen und einfach wieder ein normales Leben führen wollte. Aber es ging nicht. Nicht mit dieser verfluchten Abnormalität. Ich hatte gelernt, wie schön Einsamkeit und die Natur sein können, denn die Natur bestrafte einen nicht dafür, anders zu sein. Im Gegenteil, außergewöhnlich starke Lebewesen setzten sich durch. Survival of the fittest – Evolution nach Charles Darwin. Spannendes Thema.

Kurz darauf traf meine Lehrerin, Frau Seidemann, ein. Sie hatte ihr bereits leicht ergrautes Haar hochgesteckt und trug schwarze Kleidung mit weiten Ärmeln und einen langen, schwarzen Rock. Wollte wohl aussehen wie eine Bankangestellte. Nach und nach tröpfelten immer mal Leute einzeln oder in kleinen Grüppchen ein. Fynn grüßte mich immerhin knapp, bevor er sich zu einer anderen Gruppe gesellte. Unmittelbar bevor unsere Bahn eintraf, hörte ich Keiths laute Stimme. Er erzählte Thomas lautstark wie er gestern beim Fußball „dieses dumme Kleinkind weggekickt“ hatte.

»Fast so hässlich wie du, Nayan!«, spottete er, als sie mich erreicht hatten. Das Dröhnen im Bahntunnel signalisierte die baldige Ankunft des Zuges. Sie war zum ersten Mal seit Menschengedenken pünktlich.

Keith rempelte mich an. Ich reagierte nicht und rückte meinen Rucksack zurecht.

»ARR, bereit, die Bahn zu kapern, Pirat?«

Ich blickte einfach auf den Boden. Er würde aufhören. Es musste langweilig werden. Die Lichter der Bahn flammten im Tunnel auf. Ohne Vorwarnung stieß Keith mir mit der flachen Hand gegen die Schulter, sodass ich zurücktaumelte und ihn anblickte. Dann hielt er mich an der Schulter fest und griff mit der anderen Hand nach meiner Augenklappe. Brutal zog er sie herunter, wobei das Band riss. Dann geschah alles viel zu schnell: In meiner Panik schaffte ich es nicht, mein Auge rechtzeitig zu schließen und tauchte in Keiths Körper ein.

Ich riss die Arme nach oben und ließ so meinen eigenen Körper fallen. Keiths Stimme brüllte. Alle sahen mich an.

»Nein, nein, nein!«, stammelte ich, taumelte zurück und dann … trat ich ins Leere.

Ich sah, wie meine Mitschüler und mein regloser Körper aus meinem Blickfeld verschwanden und ich stattdessen die Decke anblickte. Bevor ich auf die Gleise krachte, blickte ich in die hellen Lichter der Bahn. Die Bremsen quietschten laut. Ich schlug auf und die Räder trafen auf Keiths Körper. Mit einem brechenden Geräusch durchsägten sie meine, nein, seine Gedärme und warfen mich – ihn – ein Stück zur Seite. Gewaltige Schmerzen ...

Das darauffolgende, brechende und schnalzende Geräusch nahm ich wieder in meinem eigenen Körper vollkommen schmerzlos wahr. Dennoch zuckte ich zusammen. Tränen liefen aus meinen Augen. Mein Kopf wurde von Frau Seidemann gehalten, welche sich neben mich gehockt hatte und nun in Schockstarre auf die Gleise und die Blutspuren an der Bahn starrte. Einen kurzen Moment lang herrschte absolutes Schweigen, bevor einige Leute anfingen zu schreien und auf die Knie zu stürzen. Jemand fiel in Ohnmacht. Frau Seidemann starrte noch immer über mich hinweg auf den Zug, welcher stumm dastand. Die Türen piepten und öffneten sich gleichzeitig. Ein piepender Killer … oder war ich der Mörder? Nein. Es war es ja keine Absicht gewesen – und außerdem hatte er es verdient. Wenn, dann war ich der Held, der die Welt vor einem weiteren Bösewicht gerettet hatte. Es machte mir nichts aus. Ohne es zu wollen, begann ich zu grinsen. Alle waren so sehr mit sich selbst oder anderen beschäftigt, dass es ohnehin niemandem auffiel. Keith war tot und ich war schuld. Es fühlte sich verboten gut an, dass meine sonst so schwere Last endlich etwas Sinnvolles vollbracht hatte. ICH konnte die Welt verändern, ICH konnte ein Held werden und diese Welt von den Bösen befreien! Schallendes Gelächter erklang aus meinem Mund. Frau Seidemann blickte nun nach unten. Ihr Gesicht war bleich, ihre Augen glasig. Anstatt mich zurechtzuweisen, hob sie meinen Oberkörper an und drückte mich an sich. Wollte sie ihre Dankbarkeit ausdrücken? Ich hörte sie leise schluchzen.

3 – Ein neuer Blickwinkel

»Es scheint mit ihm alles in Ordnung zu sein«, sagte der Arzt zu meiner Mutter, dann ließ er sie zu mir. Frau Seidemann hatte es irgendwie geschafft, tränenüberströmt und vollkommen neben der Spur, einen Krankenwagen zu rufen. Alle Schüler wurden untersucht und entweder zunächst im Krankenhaus betreut oder nach Hause geschickt. Da die Lehrerin berichtete hatte, ich hätte wahnsinnig gelacht, wurde ich ebenfalls in die Klinik gebracht, wo sie mich dann ausgefragt und untersucht hatten. Meine Augenklappe hatte ich neu verknotet und aufgesetzt, was einerseits notwendig war, andererseits aber die Untersuchung erschwerte. Meine Augen waren abwechselnd untersucht worden. Sicherheitshalber hatte ich so weit wie nur möglich am Arzt vorbei gestarrt. Mein Blick hatte förmlich an der Wand gehaftet. Das offizielle Ergebnis der Ärzte war „traumatisiert, aber ein stabiler Geisteszustand“, oder so.

Kaum wurde sie in meinen Raum gelassen, fiel mir meine Mutter um den Hals. Ich rückte bloß meine Augenklappe zurecht. Sie hätte mir ruhig etwas mehr Zeit geben können, sie aufzuziehen.

»Nayan! Ich … Ich habe mir solche Sorgen gemacht! Du musst Schreckliches durchgemacht haben!«

Sie atmete mir angestrengt in den Nacken. Sie musste so schnell es ging hergefahren und dann gerannt sein. Mütter eben.

»Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Du warst ja am nächsten dran, als er … Du hättest auch vom Zug erfasst und auf die Gleise gezogen werden können.«

Das hatte ich auch den Ärzten gesagt, doch ein Trauma veränderte angeblich die Erinnerung. Was die anderen wohl gesehen hatten? Wer hatte gesehen, wie Keith mich attackierte?

»Aber du lebst … du lebst«, sagte sie, wie um sich selbst zu beruhigen.

»Keine Sorge, Mama«, sagte ich ruhig und fügte in Gedanken hinzu: »Ich befand mich nur im Körper von Keith, als er starb.«

Ich lächelte, was sich der noch immer anwesende Arzt notierte. Als es bereits dunkel war, wurde ich entlassen. Die Ärzte befahlen mir, die nächsten Tage nichts zu unternehmen und, falls mich etwas beschäftigte, mit meinen Eltern zu reden. Falls sie nicht verfügbar sein sollten, sollte ich einen Psychologen aufsuchen oder eine Seelsorge-Nummer anrufen, die man mir sauber aufgeschrieben überreicht hatte. Außerdem empfahl man mir ein paar Therapiesitzungen, die schon nächste Woche beginnen würden. Ich bekam die Kontaktdaten eines Mannes mit dem Namen „Dr. Herbert Kunig“.

Als ob ich eine Therapie brauchte. Ich war nicht traumatisiert, ich fühlte mich auch kein bisschen schuldig. Verantwortlich, ja, aber im positiven Sinne. Es machte mir alles nichts aus. Meine Fähigkeit konnte etwas bewirken und ich sollte sie nutzen, um diese Welt zu verbessern. War doch klar. Als wir an einer Ampel standen, hielt ein Auto neben uns. Da meine Mutter mich auf die Rückbank verfrachtet hatte, befand ich mich nun auf Augenhöhe mit dem Jugendlichen hinten im anderen Auto. Er trug große Kopfhörer und starrte gelangweilt nach vorn. Vor ihm saß ein Mann am Steuer, die anderen Plätze konnte ich von meiner Position aus nicht sehen. Von meiner Position aus? Es war mir doch ein leichtes, so etwas herauszufinden. Voller Neugier, die eher auf den Umfang meiner Fähigkeit bezogen war, hob ich, noch immer den Jungen anschauend, meine Augenklappe an.

Die Musik war scheiße. Ich nahm die großen Kopfhörer ab und legte sie mir um den Nacken. Nun war der Krach zumindest nicht mehr so laut. Fasziniert starrte ich in meine Handflächen. Das Auto fuhr an und bevor wir abbogen, erhaschte ich noch schnell einen Blick auf meinen wirklichen Körper, welcher scheinbar schlafend im Gurt hing.

»Krass«, entfuhr es mir. Es war ein neuer Blickwinkel auf meine Fähigkeit. Die ganze Zeit hatte ich sie als Fluch betrachtet, doch mir wurde klar, dass sie unbegrenzte Möglichkeiten hatte. Ich konnte sein, wer ich sein wollte, dazu musste ich die Person nur sehen. So würde ich das Leben der Person in meiner Hand halten. Ich konnte helfen, aber ebenso schnell jemanden töten, wie ich Keith getötet hatte. Ja, ich hatte ihn getötet, auch wenn es ein Unfall gewesen war. Ich hatte es so gewollt.

»Was gibt es?«, fragte die wasserstoffblonde Frau auf dem Beifahrersitz.

»Lass ihn doch«, sagte der Mann, doch die Frau hakte erneut nach.

»Ach nichts, ich dachte nur etwas gesehen zu haben, war ein Deja-Vu, Mama«, sagte ich schnell. Noch schneller wirbelte die Frau herum starrte mich mit einem undefinierbaren Blick an. Ihre Nase war groß.

»Was hast du gesagt?« Ihren Tonfall konnte ich nicht deuten, daher hob ich bloß die Augenbrauen an. Die Musik um meinem Hals machte noch immer leise krach.

»Hast du mich gerade „Mama“ genannt?«, fragte sie nun ungläubig.

»Ja. Tut mir leid, ich war in Gedanken.«

»Nein, ich freu mich nur!« Sie wandte sich an den Mann. »Pete, dein Sohn hat mich endlich „Mama“ genannt! Er erkennt mich an! Ist das nicht toll?«

Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, sagte Pete: »Sohn, du wirkst seltsam. Wie kommt es, dass du plötzlich so freundlich mit Rebecca redest?«

Es war irgendwie belustigend, wie die Situation aus dem Ruder lief, schließlich musste nicht ich die Konsequenzen ertragen. Jetzt musste ich nur noch mental in meinen Körper zurückzukehren.

»Leon, antworte mir«, befahl der Vater.

»Jo, Mann, ich hab‘ die Alte voll verarscht«, sagte ich nun in meinem coolsten Slang. Der Vater lachte laut auf und ich sah, wie der Zorn sich im Gesicht der Frau aufbaute.

»Du -«, begann sie.

Ich hob meinen Kopf von meiner Schulter und rieb mir mit einer Hand über den steifen Nacken. Dann musste ich auch schon bei dem Gedanken, was der Junge nun anstelle seiner Musik zu hören bekam, grinsen. Dann schnaubte ich sogar belustigt auf.

»Nayan, alles gut?«, sagte meine Mutter besorgt.

»Alles gut.«

»Ich weiß, du willst das nicht, aber du solltest wirklich ab nächster Woche den Psychologen aufsuchen.«

Ich sah ihren besorgten Blick im Rückspiegel.

»Mama, das passt schon. Ich brauch das nicht, mir geht es gut.«

»Das sagst du. Wer weiß, was der Psychologe feststellt.«

»Mama…«

»Du gehst da zumindest einmal hin, hörst du?«

»Okay. Danke, dass du dich um mich sorgst.«

Das brachte sie zum Schweigen. Ich hatte gehofft, dass sie die Ironie der Aussage nicht bemerkte.

Mein kleiner Test mit dem Jungen war ein Erfolg gewesen, aber ich ärgerte mich, dass ich nicht vorher auf eine Uhr gesehen hatte, um die Zeit zu messen. Wenn ich wirklich etwas bewegen wollte, musste ich mehr über diese Fähigkeit wissen. Ich musste sie kontrollieren lernen, sodass ich jederzeit den fremden Körper verlassen konnte, ohne die Zeit abzusitzen oder die Person zu töten. Falls dies nicht möglich war, so musste ich wenigstens lernen, die Dauer der Übernahme zu vereinheitlichen, damit ich genau im Blick haben konnte, wie lange ich noch den anderen Körper besetzen würde. Dafür musste ich üben und meine Fähigkeit weiterhin bewusst einsetzen. Für den heutigen Tag war es mir jedoch genug Übung, sodass ich mich stumm nach Hause fahren ließ, wo ich noch eine Kleinigkeit aß und dann in meinem Bett verschwand. Hellwach dachte ich mir einen Trainingsplan aus. Zum Üben eignete sich meine Mutter am besten. Ich würde sie in nächster Zeit öfter übernehmen und ganz alltägliche Sachen tun, um die Motorik in einem anderen Körper besser koordinieren zu können. Außerdem musste ich einen Weg finden, meinen eigenen Körper vor möglichen Stürzen zu schützen. Konnte ich es vielleicht sogar vermeiden zu stürzen? Dann würde ich auf die Straße gehen und schauen, wo ich helfen könnte. Vielleicht würden mir sogar Verbrecher über den Weg laufen, welche ich dann kontrolliert gegeneinander aufbringen könnte. Die Szenarien in meinem Kopf wurden immer mehr.

4 – Andere Körper

Da man mich krankgeschrieben hatte, schlief ich am nächsten Tag länger. Kurz vor Mittag hob ich mich aus dem Bett, zog mich um und schnallte mir die Augenklappe auf die Stirn, zog sie jedoch nicht auf mein Auge. In der Küche kippte ich mir Müsli und Milch in eine Schüssel, welche ich dann mit auf mein Zimmer nahm. Meinen Eltern gefiel sowas nicht, aber sie waren ohnehin arbeiten. Zwar hatte meine Mutter zunächst angekündigt, dass sie sich um mich kümmern wollte, aber von ihr fehlte jede Spur, daher ging ich davon aus, dass sie es sich doch anders überlegt hatte. Besser so.

Ich stellte die Schüssel auf meinen Schreibtisch, plumpste in meinen Stuhl und drehte mich zum Tisch. Noch in der Bewegung schaltete ich meinen PC ein. Müsli löffelnd suchte ich sofort, nachdem sich mein PC mit dem Internet verbunden hatte, nach „im Stehen schlafen“. Schnell fand ich Leute, die diese Fragestellung in diversen Foren diskutierten. Viele waren sich einig, dass die Muskeln sich spätestens im Tiefschlaf entspannen und man deshalb zusammensacken würde. Wenn man es denn schaffte, im Stehen einzuschlafen. Dann stieß ich auf einen Bericht, dass buddhistische Mönche es nach einem vierjährigen Training geschafft haben sollen, mehr als fünf Stunden im Stehen zu schlafen. Dies sei sogar erholsamer als liegend zu schlafen. Ich schüttelte den Kopf und schob den Löffel erneut in meinen Mund, obwohl ich mein Müsli bereits aufgegessen hatte. Immer wieder schob ich in Gedanken vertieft den Löffel mit der Zunge umher. So viel Zeit wie diese Mönche hatte ich sicher nicht. Selbst