Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

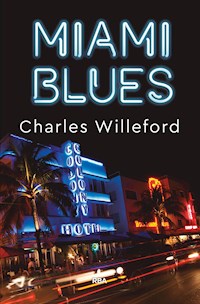

Freddy Frenger, Jr., un encantador psicópata de California, acaba de aterrizar en Miami con los bolsillos llenos de tarjetas de crédito robadas y ganas de armarla gorda. Después de una condena en San Quintín, quiere empezar de nuevo en otro estado sin que lo consideren reincidente. En su camino se cruza el sargento Hoke Moseley, un policía con una vida desastrosa, un coche abollado y un aspecto desaliñado, pero implacable en su trabajo. Criminal y policía intuyen que la ciudad no es suficientemente grande para los dos, pero Freddy es quien golpea primero: le roba al sargento su placa, su arma y su dentadura postiza. El duelo está servido.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Charles Willeford

Traducción de Íñigo García Ureta

Título original inglés: Miami Blues.

Autor: Charles Willeford.

© Charles Willeford, 1984.

© de la traducción: Íñigo García Ureta, 2012.

© del prólogo: Antonio Lozano, 2019.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona

www.rbalibros.com

Primera edición: marzo de 2012.

Primera edición en esta colección: mayo de 2019.

REF.: OEBO213

ISBN: 9788490064290

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

CONTENIDO

Capítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18Capítulo 19Capítulo 20Capítulo 21Capítulo 22Capítulo 23PRÓLOGOEL BLUES DE CHARLES WILLEFORD O CÓMO LA VIDA NO ES MÁS QUE UN CHISTE MACABRO

RUDO Y SENSIBLE

Seguramente resultaría más creíble para el lector el argumento de cualquiera de las novelas que escribió Charles Willeford que el relato de su vida, experiencias que recopiló en su autobiografía I Was Looking for a Street (1988, 2010). Con ocho años era huérfano (la tuberculosis se llevó a sus padres). Con doce escapó de la custodia de una abuela para pasarse dos años saltando clandestinamente de tren en tren, con los que cruzó los estados sureños más castigados por la Gran Depresión. Con dieciséis mintió sobre su edad para poder alistarse en el ejército, dando inicio a dos décadas en las que fue entrando y saliendo de sus filas. Durante este tiempo, fue conductor de camiones y cocinero en Filipinas, encargado de caballerizas en Monterrey, se le condecoró con un Corazón Púrpura por sus servicios al frente de una división de tanques en la batalla de las Ardenas y dirigió una emisora radiofónica castrense en las islas Kyushu de Japón. Tras colgar el uniforme, ejerció de entrenador de caballos, boxeador profesional, vendedor en un mercadillo y actor en anuncios publicitarios y en un film de Roger Corman.

¿Un tipo rudo? Mucho más que eso. Estudió historia del arte en Lima, pintura en Francia y literatura anglosajona en Miami, editó la Alfred Hitchcock Mystery Magazine, comenzó a publicar poesía, fue crítico literario en The Miami Herald y dio clases de humanidades, filosofía y literatura en dos universidades. Escribió mucho y variado, aunque el mercado le dio la espalda con frecuencia, llegando a pasar dos décadas en el dique seco. Tardó sesenta y cinco años en saltar al estrellato con Miami Blues y empezó a ganar dinero en abundancia cuatro después, el mismo año de su muerte.

EL CRIMINAL ES LA ESTRELLA

Si las décadas de 1920 y 1930 significaron la época dorada de revistas pulp como Black Mask, que acogió las historias de Chandler y Hammett, las de 1950 y 1960 fueron el momento de los paperbacks, una suerte de reencarnación de aquellas en formato de libro cutre, con las que compartían una producción en serie, una edición basta, unos precios asequibles, unas portadas chillonas y, sobre todo, una amplia libertad creativa. Sin embargo, fue en su seno donde Willeford, junto con autores como Jim Thompson y David Goodis, contribuyó con ocho novelas a reformular los códigos del hard-boiled impuestos por los padres de Marlowe y Spade, desviando el foco del detective al criminal. La espeluznante mente del sociópata y sus actos de destrucción toman el mando, al tiempo que la violencia se ve con frecuencia empujada hasta extremos grotescos que conducen al género por sendas más oscuras y turbias.

De aquí que, hablando en una ocasión sobre Pulp Fiction, Quentin Tarantino señalara que «no es noir. No hago neo-noir. Creo que Pulp Fiction es más cercana al género noir moderno, a alguien como Charles Willeford».

LA VIDA, UN CHISTE MACABRO

Con Miami Blues, Willeford inauguró una constante en su carrera, un cambio de título, ya que él quería llamarlo Kiss Your Ass Good-Bye. Lo que no pudo anticipar es que se convertiría en un éxito comercial y se vería presionado a dedicarle una serie al sargento Hoke Moseley. Tal fue su resistencia al principio que escribió una secuela, Grimhaven, en la que Moseley, cual Medea masculina y contemporánea, mataba a sus hijas para evitar hacerse cargo de su custodia. Acabó en un cajón. Entre 1985 y 1988 Willeford completó tres entregas más. La tetralogía fue reeditada por el sello Black Lizard en su colección Vintage Crime durante los años 2004 y 2005, lo que supone algo así como entrar en la American Library del género noir. Atención a la alfombra roja de nombres que se encargaron de los prólogos: Elmore Leonard, el de Miami Blues («Nadie ha escrito una novela negra mejor»); James Lee Burke el de New Hope for the Dead («Si necesitabas un consejo sobre cómo hacer que tu novela funcionara y que ganara punch, acudías a Charles»); Lawrence Block, el de Sideswipe («Willeford escribía libros atípicos protagonizados por personajes atípicos, haciendo evidente un magnífico desinterés por lo que pensara nadie») y Donald E. Westlake el de The Way We Die Now («La actitud ante la vida que adquirió a partir de sus propias experiencias fue de ironía sin maldad, de una comicidad profundamente atenta»).

Todos los admiradores y estudiosos de su obra destacan su capacidad de transgredir cualquier norma del género, arrinconando la investigación policial, el suspense o la acción en beneficio de detalles sobre vestimenta (una de sus pasiones, compartida con Elmore Leonard), alimentación, climatología, estados emocionales, tareas mundanas… Donde parece que no ocurre nada, discurre todo. Estamos hablando de un escritor que podía pasar de citar a Bártok o el Ulises de Joyce a instruirte acerca de la mejor manera de freír un bistec, de disertar sobre los surrealistas a detallar una técnica infalible para moler café.

Willeford, además, procuraba amar a sus criaturas por encima de sus actos, perdonándoles su estupidez o su crueldad a la mínima ocasión posible. La vida, pensaba, no había que tomársela más que como un chiste macabro. Por ello James Crumley, autor de El último buen beso, dijo de él: «Bromea cuando no bromea», mientras que su tercera mujer, Betsy, aseguró que el único consejo que tenía para los jóvenes escritores aspirantes era: «Limítate a contar la verdad y te acusarán de recurrir al humor negro».

NEÓN, VICIO Y PLOMO

Con sus cálidas temperaturas, sus playas, su vegetación exuberante, su turbulenta vida nocturna, sus mujeres con curvas, su inmigración caribeña y sus mafiosos horteras, Florida es cuna de un hedonismo tirando a salvaje que la convierte en un alegre marco para el género noir. John D. MacDonald la colocó en el mapa por medio de Travis McGee, especialista en recuperar objetos robados que vive en un barco customizado en un puerto de Fort Lauderdale. Sin embargo, fue el Miami ochentero de Willeford, una ciudad en plena latinización tras el desembarco de los marielitos, en transición de la decadencia gerontocrática al baño de neón, vicio y plomo, el que haría más por sacar punta al potencial delictivo del sunshine state. De escritores como Carl Hiaasen o James W. Hall, a series de televisión como Corrupción en Miami o Dexter, todo rastro de sangre que contenga ADN de Miami ensucia las manos de Willeford.

DUELO BAJO EL SOL

Y así llegamos al Miami de Miami Blues, una urbe de calor pegajoso, de guayaberas azul claro con calcetines a juego y de pantalones de lino, tomada por las hordas de cubanos facinerosos de los que se deshizo Fidel Castro, donde la ley contra la vagancia ha sido derogada, un 20 % de conductores circula sin carnet y abundan los edificios art déco en ruinas. Como en los wésterns, este lugar no es lo suficientemente grande para acoger a dos tipos.

En el bando de los teóricamente buenos, Hoke Moseley, sargento del Departamento de Policía, sección Homicidios. La mitad de su sueldo se lo lleva su exmujer para la manutención de sus hijas. Por ello, uno: reside en un cuchitril en el irónicamente llamado Hotel Eldorado, mezcla aromática de sábanas sucias, calcetines y ropa interior sin lavar, ron y humo de tabaco rancio; y dos: procura siempre llamar desde los bares y no desde las cabinas públicas, porque si saca la placa no le cobran y encima le invitan a una copa.

Moseley tiene cuarenta y dos años, conduce un destartalado Le Mans de 1974, viste un traje de popelina, mezcla cerveza con whisky, al café le echa edulcorante Sweet´n Low y leche en polvo, y hace meses que no echa un clavo. Su mayor cruz es una dentadura postiza que remoja en agua por las noches y que sus enemigos disfrutan extrayéndosela.

En el bando de los teóricamente malos, Frederick Frenger Jr., aunque prefiere que lo llamen Junior a secas. Un «despreocupado psicópata de California» de apenas veintiocho años, aunque una existencia pasada entre reformatorios, institutos para delincuentes juveniles y centros penitenciarios le ha pasado factura y parece bastante mayor. Hacer pesas le ha provisto de unos brazos musculados y algunas mujeres encuentran atractiva su nariz rota. Tras tres años alojándose en San Quintín por robo a mano armada, lo primero que hace al salir es cometer tres atracos, así que decide poner cinco mil kilómetros de distancia y establecerse en Miami. Allá se especializa en sacarle el máximo provecho a tarjetas de crédito ajenas, roba en centros comerciales, asalta a delincuentes y se sirve de una porra y una placa de policía para confundir y magullar al personal. La mayor lección que le ha brindado la vida es el error que supone comportarse de forma altruista con los demás. No soporta las preguntas estúpidas. No ríe. Se ve reflejado en un haiku protagonizado por una rana y aprende lecciones de los lagartos.

Asegura que lo único que desea es llevar una vida normal.

Y mientras el lector disfruta de este duelo Moseley-Junior bajo el inclemente sol de Florida, una pregunta no dejará de zumbarle por los oídos: ¿de verdad es posible matar a un Hare Krishna tirando con fuerza de su dedo medio?

ANTONIO LOZANO

PARA BETSY

Barrotes de luz matutina,dedos sobre el corazón endurecido:duele, duele como un demonio.

Haiku, F. J. FRENGER, JR.

1

Frederick J. Frenger, Jr., un encantador psicópata de California, pidió a la azafata de primera clase otra copa de champán y material de escritura. Ella le trajo un benjamín frío que descorchó, y regresó momentos después con papel con membrete de la Pan Am y un bolígrafo negro. Mientras sorbía champán, durante la siguiente hora, Freddy practicó las firmas de Claude L. Bytell, Ramón Méndez y Herman T. Gotlieb.

Las firmas de su colección de tarjetas de crédito, carnets de conducir y otra documentación eran difíciles de imitar, pero al cabo de una hora y todo el champán, cuando llegó el momento del almuerzo (martini, bistec pequeño, patata asada, ensalada, pastel de chocolate y dos copas de vino tinto), Freddy decidió que lo hacía lo bastante bien como para salir adelante.

La mejor manera de falsificar una firma era darle la vuelta y dibujarla, en lugar de tratar de imitar la caligrafía. Esa era una forma segura, cuando un hombre contaba con tiempo y privacidad para falsificar un documento o un cheque. Pero sabía que para usar tarjetas de crédito robadas tendría que firmar papeles sin más, delante de empleados y dependientes que podrían estar alerta para detectar irregularidades.

Sin embargo, para Freddy, con hacerlo bastante bien era más que suficiente. No era una persona metódica, y para él una hora era mucho tiempo invertido en cualquier actividad que no le permitiera dejar vagar la imaginación. Mientras inspeccionaba las tres carteras se encontró preguntándose cosas sobre sus respectivos dueños. La primera era una cartera de piel de anguila; la segunda estaba hecha con una imitación de piel de avestruz, y la tercera era de piel de vaca y contenía fotografías en color de niños. ¿Qué impulsa a un hombre a llevar en la cartera fotos de niños tan feos? ¿Y por qué iba alguien a comprar piel de imitación de avestruz, cuando se podía conseguir una cartera de auténtica piel de avestruz por solo dos o trescientos dólares más? La otra se podía entender: la piel de anguila era suave y duradera, y cuanto más tiempo se llevaba en el bolsillo, más suave se volvía. Decidió que se quedaría la de piel de anguila. Guardó en ella todas las tarjetas de crédito y los carnets junto con las fotos de los niños feos, y escondió las otras dos en el bolsillo del asiento de enfrente, detrás de la revista de a bordo.

Satisfecho, con la tripa llena y algo achispado por el martini y el vino, Freddy reclinó el asiento y se abrazó a la pequeña almohada del avión. Durmió a pierna suelta hasta que la azafata lo despertó con suavidad y le pidió que se abrochara el cinturón de seguridad para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Freddy no había facturado equipaje, así que deambuló por el enorme aeropuerto y escuchó los anuncios que surgían de los altavoces, primero en español y luego en inglés. Estaba ansioso por conseguir un taxi y buscar un hotel, pero también quería agenciarse un poco de equipaje, algo con clase. Dos piezas serían mejor que una, pero se conformaba con un baúl de Vuitton, si es que podía encontrar uno. Hizo una pausa para encender un Winston y vio una larga fila de turistas estadounidenses y diminutos hombres y mujeres indios provenientes de la península de Yucatán. Los turistas se mantenían pegados a su equipaje, y los indios vigilaban grandes cajas de cartón, pegadas con tiras de cinta adhesiva gris. Nada para él.

Un Hare Krishna camuflado tras unos pantalones vaqueros, camisa deportiva y chaqueta azul claro, con la cabeza cubierta con una peluca de color castaño mal ajustada, se acercó a Freddy y le colocó un pin en forma de bastón de caramelo en la solapa de la cazadora de cuero gris. Cuando el pin perforó la solapa de la chaqueta de doscientos ochenta y siete dólares, con cargo el día anterior a la tarjeta de un tal señor Claude L. Bytell, en los almacenes Macy’s de San Francisco, Freddy se cabreó de inmediato: podía sacar el pin, por supuesto, pero sabía que aquel diminuto agujero estaría allí para siempre, por el descuido de ese gilipollas.

—Quiero ser tu amigo —dijo el Hare Krishna— y…

Freddy asió al Hare Krishna por el dedo medio y tiró de él hacia atrás, con fuerza. El Krishna gritó y Freddy hizo aún más presión sobre el dedo, rompiéndolo. Ahí, el Krishna dejó escapar un alarido y se derrumbó. Freddy le soltó el dedo, que quedó colgando. Al caerse al suelo, al Hare Krishna se le cayó la peluca, dejando al descubierto una cabeza rapada.

Dos tipos que parecían hermanos y que habían observado lo sucedido se echaron a reír y aplaudieron. Una mujer de mediana edad, vestida con un poncho colombiano, oyó a uno de los turistas exclamar «Hare Krishna», y de inmediato sacó de su bolso un artefacto de metal denominado Krishna Kricket o «espantakrishnas» y comenzó a hacer ruidos con aquel objeto metálico en la jeta del compañero del Krishna herido, que también iba vestido de forma similar, aunque con una peluca negra. Este segundo Krishna se acercó desde el mostrador de Aeroméxico, donde estaba trabajando, para abroncar a la mujer por usar el «espantakrishnas». Entonces, el mayor de los dos hombres que reían se le acercó por detrás y le arrebató la peluca, que arrojó por encima de las cabezas de la multitud que hacía cola.

Freddy, que ya había escapado de allí, entró en el servicio de caballeros junto al bar de la zona D y se quitó el bastón de caramelo de la solapa. Examinó el agujero ante el espejo y se alisó la solapa. Decidió que aquel agujero no se advertía a simple vista, aunque allí estaba, a pesar de no ser tan malo como había pensado en un principio. Freddy guardó el bastón de caramelo en el bolsillo de la chaqueta, echó una meada rápida, se lavó las manos y salió.

Una joven dormía a pierna suelta en una hilera de sillas de plástico duro del aeropuerto. Sentado a su lado en silencio, un niño de dos años se abrazaba a un oso panda de peluche. El niño tenía los ojos abiertos, babeaba un poco y había apoyado los pies en una maleta con el logo de Cardin estampado en azul claro. Freddy se detuvo frente al niño, sacó el caramelo y se lo ofreció con una sonrisa. El niño sonrió, agarró el caramelo con timidez y se lo llevó a la boca. Mientras el niño lo chupaba, Freddy agarró la maleta y echó a andar, tomó la escalera mecánica que conducía al exterior y se montó en un taxi amarillo. El taxista era cubano y casi no hablaba inglés. Al final sonrió y asintió con la cabeza cuando Freddy le dijo:

—Hotel. Miami.

El taxista encendió un cigarrillo con la diestra y con la zurda giró el volante para meterse en el carril de la izquierda, por lo que casi atropella a una anciana y a su nieta. Se plantó de improviso frente a un Toyota, obligando a su conductor a dar un frenazo, y se dirigió a la Dolphin Expressway. Allí se las arregló para conseguir dejar a Freddy frente al Hotel International, en pleno centro de Miami, en solo veintidós minutos. El taxímetro marcaba ocho dólares y treinta y siete centavos. Freddy le dio un billete de diez, bajó del taxi, entregó la maleta al portero y se inscribió como Herman T. Gotlieb, oriundo de San José, California, mostrando una tarjeta de crédito a nombre de Gotlieb. Cogió una habitación con baño a ciento treinta y cinco dólares la noche y luego siguió al botones, un latino gordinflón, hasta el ascensor. Justo antes de llegar al séptimo piso, el botones le dijo:

—Si hay algo que desee, señor Gotlieb, por favor, hágamelo saber.

—No se me ocurre nada.

—No sé si me explico…

Y ahí el botones se aclaró la garganta.

—Te explicas —repuso Freddy—. Pero ahora mismo no quiero una chica.

La habitación era pequeña, pero el salón estaba agradablemente amueblado con un cómodo sofá y un sillón tapizado a rayas blancas y azules, un escritorio con superficie de cristal y un pequeño bar con dos taburetes. En la nevera, detrás del bar, había vodka, ginebra, whisky y bourbon, un par de mezcladores y champán. También había una lista de precios pegada a la puerta. Freddy la miró y consideró escandalosos los precios. Luego le soltó al botones dos pavos de propina.

—Gracias, señor. Si me necesita, solo tiene que llamar a recepción y preguntar por Pablo.

—Pablo. Vale. ¿Dónde está la playa, Pablo? Tal vez quiera darme un chapuzón más tarde.

—¿La playa? Estamos en Biscayne Bay, señor. Esto no es el océano. El océano está allá al fondo, en Miami Beach, pero acá tenemos una bonita piscina en la azotea, y una sauna, y si lo que quiere es un masaje, pues…

—No, está bien. Pensaba que Miami daba al océano.

—No, señor. Aquello no es Miami, sino Miami Beach. Son dos ciudades distintas, señor, unidas por una carretera, aunque de todos modos no le gustaría, señor. En Miami Beach no hay más que delincuencia.

—¿Quieres decir que Miami Beach no está en Miami?

—Señor, señor, aquí, en Brickell Avenue, no hay playa. Esto es la zona más rica de Fat City.

—Me ha parecido ver algunas tiendas en el vestíbulo. ¿Puedo comprar un traje de baño?

—Ya se lo conseguiré yo, señor. ¿Qué talla?

—No importa. Ya me encargaré más tarde.

El botones salió, y Freddy descorrió las cortinas. Podía ver el imponente edificio AmeriFirst, una parte de la bahía, el puente sobre el río Miami y los rascacielos en Flagler Street. Brickell Avenue estaba llena de brillantes edificios con fachadas de espejo. El aire acondicionado zumbaba suavemente.

Tenía al menos una semana por delante antes de que alguien diera la alarma por la desaparición de la tarjeta de crédito, pero no tenía intención de permanecer en el Hotel International más de un día. A partir de ahora se mostraría más cauto, a menos que, por supuesto, quisiera algo. Si de pronto se encaprichaba de algo, esa ya era otra cuestión. Pero lo que quería ahora, antes de que se le echaran encima, era pasar un buen rato y hacer algunas de las cosas que había echado en falta durante sus tres años en San Quintín.

Por ahora le gustaba la mirada limpia y blanca de Miami, pero se había sorprendido al enterarse de que la ciudad no daba al mar.

2

La sala vip —o Golden Lounge, como se la llamaba a veces, por el dorado de las tarjetas de plástico emitidas a pasajeros de primera clase por las tres aerolíneas que la mantenían— estaba inusualmente llena de gente. El hombre muerto tendido sobre la moqueta azul no era el único que estaba allí sin una tarjeta oro.

Hoke Moseley, sargento del Departamento de Policía de Miami, sección Homicidios, se sirvió café en un vaso de plástico —el tercero—, cogió un dónut glaseado para volver a dejarlo caer sobre la bandeja de plástico transparente y luego le echó al café edulcorante Sweet’n Low y leche en polvo. El sargento Bill Henderson, compañero de Hoke, estaba sentado en un sofá azul marino y leía la columna de humor de John Keasler del Miami News. Junto a la puerta, vestidos con chaquetas deportivas de color azul eléctrico, dos tipos de seguridad del aeropuerto ponían cara de no estar dispuestos a acatar órdenes de nadie.

Un hombre negro, relaciones públicas del aeropuerto, vestido con una camisa de seda marrón de cien pavos y unos pantalones de golf amarillos de lino, tomaba notas con un lápiz dorado en un cuaderno con tapas de cuero negro. Se metió el cuaderno en el bolsillo del pantalón y cruzó la moqueta azul para hablar con dos hombres que al parecer eran de Waycross, Georgia: John e Irwin Peeples. Ambos le miraron con el ceño fruncido.

—No se preocupen —dijo el relaciones públicas—. Tan pronto como aparezca el fiscal del Estado y haya tenido la oportunidad de hablar con él, ustedes estarán en el próximo vuelo para Atlanta. Y hay vuelos a Atlanta cada media hora.

—No queremos volar en cualquier compañía —dijo John Peeples—. O Irwin y yo volamos en Delta o no volamos.

—No hay problema. Si es necesario, sacaremos a una pareja del avión y les conseguiremos asiento en Delta en una hora.

—Yo en tu lugar —le comentó Bill Henderson, quitándose las gafas de presbicia de montura negra— no les prometería nada a estos dos. Tal vez nos estemos enfrentando a un asesinato en segundo grado. Por lo que sé, podría tratarse de un complot para asesinar a ese Krishna, y estos dos podrían estar compinchados. ¿No es cierto, Hoke?

—No lo sé todavía —dijo Hoke—. Primero esperaremos a ver lo que tienen que decir el forense y el fiscal. En cualquier caso, señor Peeples, usted y su hermano van a estar ocupados. Vamos a tener que interrogarles en comisaría como testigos materiales en el caso de —señaló el cadáver— la defunción de este Hare Krishna, y el fiscal bien puede decidir que deben permanecer aquí bajo custodia durante varios meses.

Los hermanos se quejaron. Hoke hizo una seña a Bill Henderson para que se acercara al sofá.

El otro Hare Krishna, el compañero del muerto, comenzó a llorar de nuevo. Alguien le había devuelto la peluca y se la había metido en el bolsillo de la chaqueta. Tenía por lo menos veinticinco años, pero parecía mucho más joven. Intentaba contener el llanto y se secaba las lágrimas con las yemas de los dedos. Le brillaba la cabeza recién afeitada por el sudor. Nunca antes había visto a un muerto, y aquí estaba su hermano de cuerpo presente, un hombre con el que había rezado y comido arroz integral, se encontraba tirado sobre la moqueta azul de la sala vip y estaba cubierto —a excepción de los pies, enfundados en unos calcetines de algodón blanco y unos zapatos Hush Puppies— con una manta de color crema de Aeroméxico.

El doctor Merle «Doc» Evans, médico forense, llegó con Violet Nygren, una joven adjunta, rubia y algo sosa, de la oficina del fiscal. Hoke les hizo una seña a los guardias de seguridad de la puerta para que los dejaran pasar. Hoke y Bill Henderson le dieron la mano a Doc Evans, y los cuatro fueron a la parte de atrás del salón para evitar que los hermanos Peeples, el relaciones públicas o el Krishna lloroso escucharan sus palabras.

—Soy nueva en las calles —dijo Violet Nygren al presentarse—. Solo llevo en la oficina del fiscal desde el pasado junio, cuando terminé derecho en la Universidad de Miami. Pero estoy ansiosa por aprender, sargento Moseley.

Hoke sonrió.

—Eso está bien. Este es mi compañero, el sargento Henderson. Usted es abogada, señorita Nygren, ¿dónde ha dejado el maletín?

—Llevo una grabadora en el bolso —dijo, sosteniendo el bolso de cuero entrelazado.

—Estaba bromeando. Siento un gran respeto por las abogadas, señora. Mi ex tenía una, y durante los últimos diez años he visto cómo la mitad de mi sueldo desaparecía como por arte de magia, para ir directamente a pagar la pensión y la manutención de nuestras hijas.

—No me había topado con un homicidio hasta ahora —repuso ella—. Por lo general mis casos han sido en su mayoría robos y atracos. Pero, como he dicho, estoy aquí para aprender, sargento.

—No adelantemos acontecimientos: puede que no sea un homicidio. Por eso quería a alguien de la oficina del fiscal del Estado aquí, con Doc Evans. Esperamos que no lo sea. Ya llevamos suficientes muertes este año. Pero eso les toca decidirlo a Doc Evans y a usted.

—Eso es muy considerado por tu parte, Hoke —respondió Doc Evans—. Y ahora dime, ¿qué demonios es lo que te preocupa?

—Mira, esto es todo lo que hay. El cadáver bajo la manta es de un Hare Krishna. —Hoke cotejó su cuaderno—. Se llamaba Martin Waggoner y, según lo que nos ha dicho ese otro Hare Krishna de allí, sus padres viven en Okeechobee. Vino a Miami hará nueve o diez meses, se unió a los Krishnas, y ambos residían en el nuevo Krishna ashram de Krome Avenue, en los East Glades. Ambos han estado trabajando en el aeropuerto durante unos seis meses, ese era su cometido. La gente de seguridad del aeropuerto los conocía y ya les había advertido un par de veces que no debían molestar a los pasajeros. El muerto llevaba más de doscientos dólares en la cartera, y ese otro Krishna tiene alrededor de cincuenta. Eso es todo lo que han recaudado desde las siete de la mañana. —Hoke miró el reloj de pulsera—. Ahora solo es la una menos cuarto, pero aquel Krishna de allí afirma que en un día podían recaudar quinientos pavos entre los dos.

—Eso es mucho dinero. —Violet Nygren enarcó las pálidas cejas—. Jamás habría imaginado que sacaran tanto.

—La gente de seguridad me ha comentado que hay otros dos grupos de Hare Krishnas en el aeropuerto, además de este. No hemos notificado nada a la comuna ni hemos llamado a los padres del Krishna en Okeechobee. De momento, todavía no.

—Ni nos has dicho nada del otro jueves, tampoco —se quejó Doc Evans.

—Nuestro problema, Doc, son los testigos. Había como treinta, todos en la cola de Aeroméxico, pero tomaron el vuelo a Mérida. Nos las hemos arreglado para retener a esos dos tipos de allí —Hoke señaló a los dos hermanos de Georgia, que parecían tener unos cuarenta años—, pero solo porque el más feo, el de la derecha, le robó la peluca a la víctima. Los empleados de la aerolínea atendían el mostrador en ese instante y afirman no haber visto nada porque estaban demasiado ocupados, y como estaban embarcando a los pasajeros supongo que así era. Tengo sus nombres y podemos hablar con ellos más tarde.

—Es una lástima —dijo Henderson— que no podamos encontrar a la dama del Krishna Kricket.

—¿Qué es un Krishna Kricket? —preguntó Violet Nygren.

—Los venden aquí, en librerías y farmacias. Es solo un grillo de metal con una pieza dentro, un resorte de acero que produce un chasquido metálico. Uno lo hace sonar cuando los Krishnas empiezan a molestarle. Por lo general, el ruido les espanta. Antes había un tipo que odiaba a los Hare Krishna y él se los regalaba a todo el mundo, aquí y allá, pero se le acabó el dinero, o los grillos, o la mala leche, no lo sé. De todos modos, los dos hermanos de allí afirman que la señora estaba cerca del lugar donde ha sucedido todo, y que siguió usando el «espantakrishnas» hasta que el Krishna dejó de gritar.

—¿Cómo lo mataron? —preguntó Doc Evans—. ¿O quieres que le eche un vistazo ahora y te lo diga luego? Tengo que volver a la morgue.

—Esa es la cuestión —contestó Hoke—. El caso es que en realidad no estaba muerto. Al parecer, molestó a un tipo que llevaba una chaqueta de cuero. El tipo le torció el dedo hacia atrás hasta que se lo rompió. Y luego se alejó y desapareció. El Krishna se puso de rodillas, empezó a gritar y entonces, tal vez cinco o seis minutos más tarde, falleció. Los de seguridad traen el cadáver aquí y el relaciones públicas habla de homicidio. De modo que ya ves, un Hare Krishna muerto por culpa de un dedo roto. ¿Qué le parece, señorita Nygren, es un homicidio o no lo es?

—Nunca oí que nadie muriera por culpa de un dedo roto —dijo ella.

—Debe de haber muerto del shock —dijo Doc Evans—. Te lo confirmaré después de haberle echado un vistazo. ¿Qué edad tiene, Hoke?

—Veintiún años, según el carnet de conducir.

—Eso es lo que quiero decir —dijo Doc Evans, apretando los labios—. Los jóvenes de hoy en día simplemente no saben hacer frente al dolor. Este estaba quizá desnutrido y en una forma pésima. El sufrimiento fue inesperado, demasiado para él. Que te retuerzan el dedo duele un horror.

—Y que lo digas —afirmó Violet Nygren—. Mi hermano solía hacérmelo cuando yo era niña.

—Y si se dobla hacia atrás del todo —continuó Doc Evans—, hasta que se rompe, duele la hostia. Así que probablemente entró en shock. Nadie le dio té caliente o le cubrió con una manta, y eso fue todo. No se necesita mucho tiempo para morir a causa de un shock.

—Unos cinco o seis minutos, según los hermanos Peeples.

—Eso es bastante rápido. —Doc Evans sacudió la cabeza—. La muerte por shock suele tardar quince o veinte minutos. Pero no quiero hacer ninguna conjetura. Por lo que sé, sin examinar el cadáver, podría tener también un agujero de bala en algún lugar.

—No lo creo —dijo Bill Henderson—. Todo lo que vi fue el dedo roto, y además parece una rotura limpia, sin más.

—Si fue un accidente —señaló Violet Nygren—, podría tratarse de una simple agresión. Por otro lado, si el hombre de la chaqueta de cuero tenía intención de matarlo de esta manera, sabiendo que había un historial de personas que mueren por shock en el entorno de los Hare Krishna, entonces podría muy bien tratarse de asesinato en primer grado.

—Eso me parece un poco forzado —indicó Hoke—. Vamos a tener que conformarnos con el homicidio, creo.

—No estoy tan segura de eso —continuó ella—. Imagina que le disparas a un hombre y más tarde este muere debido a complicaciones causadas por el balazo. Pues bueno, a pesar de que en un principio el tipo resultó herido leve por el disparo, en cuanto muere, el cargo pasa a ser asesinato en segundo grado o incluso en primer grado. Voy a tener que investigar este caso, eso es todo. Aunque de todos modos no podemos hacer nada al respecto hasta dar con el hombre de la chaqueta de cuero.

—Eso es todo lo que tenemos para seguir adelante —apuntó Hoke—. Una chaqueta de cuero. Y ni siquiera sabemos de qué color es. Un hombre dijo que había oído que era de color crema. Otro tipo dijo que había oído que era gris. A menos que el hombre se entregue, no tenemos la menor oportunidad de encontrarlo. En este momento podría estar en un avión rumbo a Inglaterra o a cualquier otro lugar. —Hoke sacó un Kool mentolado de un paquete arrugado, lo encendió y le dio una calada para tirarlo de inmediato en un cenicero de pie—. El cuerpo es todo tuyo, Doc. Nosotros nos quedamos con lo que llevaba en los bolsillos.

Violet Nygren abrió el bolso y apagó la grabadora.

—Tengo que contarle este caso a mi madre —dijo—. Cuando mi hermano solía doblarme los dedos hacia atrás ella nunca hacía nada. —Rio nerviosa—. Ahora puedo decirle que solo estaba tratando de matarme.

3

Frederick J. Frenger, Jr. prefería que lo llamaran Junior en lugar de Freddy y tenía veintiocho años. Parecía mayor, porque su vida había sido dura; las líneas en la comisura de los labios eran demasiado profundas para alguien que no llegaba a los treinta años. Sus ojos eran de color azul oscuro, y las cejas rubias, casi albinas. Tenía la nariz rota y mal rehecha, pero algunas mujeres consideraban este rasgo atractivo. Su piel era bonita y estaba muy moreno, por las largas tardes pasadas en el patio de San Quintín. Medía un metro setenta y pocos centímetros y debería haber tenido una constitución más delgada, pero había ensanchado el pecho, los hombros y los brazos hasta alcanzar proporciones casi grotescas gracias a las prolongadas sesiones de pesas en el patio de la cárcel y a la práctica del balonmano. También había desarrollado los músculos del estómago hasta el punto de que, con los brazos en jarras, lograba hacer olas con unos abdominales de tableta de chocolate.

Freddy había sido condenado a una pena de cinco años por robo a mano armada. La Autoridad Penal de Adultos de California le había reducido la condena a cuatro, y había fijado la libertad condicional a los dos años. Después de cumplir esos dos años, Freddy habría podido optar por salir con la condicional, pero no quiso, prefirió cumplir dos años más y dejar la cárcel sin más complicaciones. Asumía que su expediente —en la oficina del alcaide había un fichero repleto de documentos sobre él— lo definía como un criminal de carrera. Sabía que tan pronto como saliera de allí, cometería otro crimen, y que si lo pescaban mientras estaba en libertad condicional sería devuelto a prisión por violación de la condicional. Y quebrantar la libertad condicional podría suponerle ocho o incluso diez años más de prisión, y eso antes de empezar a hablar de la condena que le caería por lo que hubiera hecho al salir.

San Quintín estaba atestado de gente, por lo que no había trabajo suficiente para todos y los reclusos debían esforzarse de veras si deseaban conseguir empleo. A Freddy le gustaba trabajar y era eficiente. Asignado, después de varios meses de inactividad, al servicio de cocinas, había estudiado de cerca el protocolo que se seguía en los fogones. Después había escrito un memorando de diez páginas que envió a la dirección de la cárcel, en el que explicaba con todo lujo de detalles cómo se podía reducir personal y mejorar el servicio con solo librarse de algunos funcionarios de prisión y algunos cocineros. Para su sorpresa, lo volvieron a arrojar al patio de la cárcel.

Su informe, que en una clase de gestión empresarial de la universidad le habría valido un notable alto, le ganó en cambio la enemistad de varios funcionarios destinados en la cocina. Estos oficiales contaban con sólidos vínculos en la estructura de poder de los reclusos y exigieron que se le diera una lección por su temeridad. De modo que una tarde dos negros acorralaron a Freddy en el patio y le atizaron de lo lindo. Al ser interrogados por el capitán del patio, alegaron que Freddy había saltado sobre ellos sin más y que solo se limitaron a defenderse de un ataque psicópata y racista. Y dado que Freddy había sido diagnosticado como psicópata y sociópata (al igual que los otros dos reclusos, dicho sea de paso), le enviaron seis días al agujero para que se le quitasen las ganas de atacar a presos inocentes. Ya puestos, el capitán del patio le soltó, asimismo, una breve filípica sobre las maldades del racismo.

En aquellos malditos seis días de castigo en el agujero, castigo que incluía la revocación de los privilegios de fumar y dieta de solo pan y agua, con un plato de judías cada tercer día, Freddy dio un repaso a su vida y se dio cuenta de que su mayor error había sido empeñarse en creer que debía mostrar una actitud altruista ante la vida.

En su época de delincuente juvenil le habían enviado al reformatorio de Whittier, donde se organizó una protesta en el comedor, en un esfuerzo por conseguir repetir postre en domingo (arroz con leche y pasas, al que Freddy era muy aficionado). La protesta fracasó y Freddy tuvo que cumplir en Whittier los tres años completos de condena.

En otra ocasión, en Ione, California, en el Instituto Preston para Delincuentes Juveniles, Freddy también se había esforzado por hacer el bien: en esta ocasión planificó la fuga de un chico llamado Enoch Sawyers. El padre de Enoch había sorprendido a su hijo masturbándose y lo había castrado, pues el señor Sawyers era un hombre muy religioso y consideraba la masturbación una grave ofensa a Dios. El señor Sawyers fue arrestado, pero gracias a sus contactos en el entorno religioso y al testimonio laudatorio de su ministro eclesiástico, solo fue sentenciado a dos años de libertad condicional. Cuando el joven Enoch, de solo quince años de edad, se recuperó de aquella intervención quirúrgica que jamás habría querido para sí, se convirtió en el terror del barrio. Privado de testículos, soportando casi a diario las burlas de sus compañeros de clase, decidió demostrar su hombría dando unas palizas terribles a cualquiera que se riera de él. No tenía miedo y podía aguantar una increíble cantidad de golpes sin, al parecer, mostrar preocupación o fatiga por la paliza recibida.

En definitiva, cuando cumplió diecisiete años, Enoch era considerado una amenaza incorregible para la pacífica comunidad de Fresno, California, y muy pronto fue condenado a pasar un tiempo a la sombra en Preston. Y allí, entre reclusos jóvenes, duros de pelar, Enoch se sintió obligado a demostrar su hombría una vez más. Su técnica consistía en acercarse a alguien —daba igual quién fuera— y atizarle un derechazo en el vientre o en la mandíbula. Y seguía golpeando a la víctima hasta que esta se defendía o echaba a correr.

Para los demás internos la presencia de Enoch en el dormitorio era algo inquietante. Para resolver el problema, Freddy se hizo su amigo y elaboró un plan de escape, diciéndole a Enoch que no había mejor modo de demostrar su hombría de una vez por todas ante las autoridades que protagonizando una fuga. Fugarse de Preston no era tan difícil, y con la ayuda de Freddy, Enoch se escapó con facilidad. Lo pillaron en Oakland cuatro días más tarde, cuando se peleaba con tres agricultores chicanos a los que pretendía robarles la furgoneta. Los agricultores le dieron una paliza, le saltaron a golpes los incisivos que le quedaban y después le entregaron a la policía. En comisaría, Enoch confesó a los funcionarios de Preston que era Freddy quien había planeado su fuga, por lo que en lugar de dieciocho meses, Freddy pasó allí tres años. Y para colmo recibió también una buena tunda tan pronto como Enoch fue devuelto a la prisión.

En el agujero de San Quintín, que no era del todo tenebroso —una franja de luz mortecina se filtraba por debajo de la puerta—, Freddy meditó sobre la existencia. Su deseo de proporcionar bienestar al resto del mundo estaba en la raíz de sus problemas, por lo que en vez de mejorar su propia vida la empeoraba. Y para colmo no había ayudado realmente a nadie. Decidió que a partir de entonces solo se preocuparía de sí mismo.

Dejó de fumar. Si los privilegios de fumar le eran revocados, pero él ya no fumaba, el castigo no tenía la menor repercusión. De vuelta al patio, Freddy se unió a los deportistas, en silencio, y levantó pesas a diario. Y ejercitó también la mente, así como el cuerpo: leía la revista Time todas las semanas y se suscribió al Reader’s Digest. También renunció al sexo: logró un trueque en el que se desembarazaba de su protegido, un chicano algo fondón del este de Los Ángeles, a cambio de ocho cartones de Chesterfield y doscientas chocolatinas Milky Way. Luego cambió los Chesterfield (la marca favorita entre los presos negros) y ciento cincuenta de las Milky Way por una celda para él solo. También hizo las paces con la estructura de poder entre los reclusos. Dejó el desinterés para abrazar el propio interés, para aprender la lección que todos deben asumir antes o después: que aquello a lo que un hombre renuncia voluntariamente ya no le puede ser arrebatado.

Ahora Freddy estaba libre. Debido a su buena conducta le habían soltado después de tres años, en lugar de tenerlo entre rejas los cuatro que le tocaban. En San Quintín necesitaban el espacio, y su perfil no iría en su contra, dado que dos de cada tres reclusos estaban clasificados como psicópatas. El día en que Freddy fue puesto en libertad, el director adjunto le aconsejó no volver a Santa Bárbara, California. Le dijo que se largara a otro estado.