Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

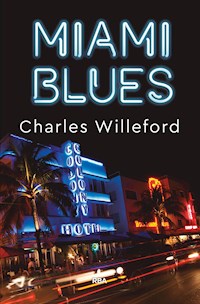

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

OCULTAR LA VERDAD SIEMPRE TIENE UN PRECIO.Un coleccionista millonario le hace una propuesta irresistible al joven crítico James Figueras: entrevistar en exclusiva a Jacques Debierue, el artista más legendario e inaccesible del mundo de la pintura. A cambio, el coleccionista le pide a Figueras que robe una obra de Debierue, que vive escondido en un recóndito paraje de Florida. Al crítico se le abren dos posibilidaes: hacer lo correcto, o bien convertirse en un criminal para conocer al mayor genio artístico vivo y escribir un ensayo sobre él que le dará un prestigio internacional. El ambiocio Figueras tiene claro el camino a tomar. "Willeford es uno de esos escritores que va a lo suyo. Sus malditos personajes, con los que crea una suerte de universo propio, acaban siendo muy reales". QUENTIN TARANTINO.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original inglés: The Burnt Orange Heresy.

Autor: Charles Willeford.

© Charles Willeford, 1971.

© de la traducción: Pilar de la Peña Minguell, 2020.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.

Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona

rbalibros.com

Primera edición: julio de 2020.

REF.: ODBO751

ISBN: 978-84-9187-696-0

REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL · EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

ALDIFUNTOYEXCEPCIONALJACQUESDEBIERUE

(H. 1886-1970)

«MEMORIAINAETERNA»

Nada existe.

Si existe algo, es incomprensible.

Si algo fuera comprensible,

sería incomunicable.

PRIMERA PARTE

NADA EXISTE

1

Hace un par de horas, Railway Expressman me ha traído a mi apartamento de Palm Beach, en un cajón de madera, la recién publicada Enciclopedia Internacional de Bellas Artes. He firmado el albarán, he subido tres grados el termostato del aire acondicionado, he ido a la cocina a por un martillo y he abierto el cajón con el lado del sacaclavos. Veinticuatro preciosos volúmenes encuadernados en bocací, con papel texturizado con barbas. Seis laboriosos años de preparación, más de dos mil quinientas ilustraciones (cuatrocientas treinta y seis láminas a todo color) y cada uno de los artículos, perfectamente documentados, escritos y firmados por una autoridad destacada en ese campo concreto de la historia del arte.

Dos de esos artículos eran míos y otros críticos también mencionaban mi nombre, James Figueras, en tres artículos más. Al citarme, reforzaban la credibilidad de sus propias opiniones.

En mi limitado mundo visionario, el de la crítica de arte, en el que menos de veinticinco hombres (y ninguna mujer) se ganan el pan como críticos profesionales (los reseñadores de prensa no cuentan), que se me citara en calidad de experto en aquella enciclopedia definitiva era sinónimo de éxito, de éxito con mayúsculas. Lo pensé un instante. ¿Solo veinticinco críticos profesionales entre una población de más de doscientos millones de personas? Esa era sin duda una cifra pequeña de hombres capaces de mirar una obra y entenderla, y después interpretarla por escrito para que los interesados pudieran compartir la experiencia estética.

Para Clive Bell, el arte era «una forma significativa». No se lo discuto, pero él jamás llevó su tesis a su conclusión lógica. ¡Es el crítico quien hace que la forma sea significativa para el espectador! Dentro de siete meses, cumpliré treinta y cinco años. Soy el experto más joven con artículos firmados en la nueva Enciclopedia y, en ese momento, caí en la cuenta de que, si vivía lo suficiente, muy posiblemente me convertiría en el mayor crítico de arte de Estados Unidos, y quizá del mundo entero. Con delicadeza, fui sacando del cajón de madera los pesados volúmenes y los alineé sobre mi escritorio.

La colección completa, para los suscriptores que la adquirieran con antelación a la fecha prevista de publicación (y casi todas las universidades, escuelas universitarias y grandes bibliotecas públicas aprovecharían la oferta de prelanzamiento), costaba trescientos cincuenta dólares, más gastos de envío. Tras su lanzamiento, costaría quinientos, con la posibilidad de recibir también un volumen anual por solo diez dólares más (con el mismo papel excelente y la misma encuadernación irresistible).

Huelga decir que, puesto que mi especialidad es el arte contemporáneo, mi nombre aparecerá en todos los anuarios.

Hacía meses que había leído las pruebas de imprenta, claro, pero releí despacio mi artículo de mil seiscientas palabras sobre el arte y el párvulo con la clase de satisfacción que cualquier trabajo profesional bien hecho proporciona al lector. Era un resumen muy condensado de mi libro, El arte y el párvulo, que, a su vez, era una revisión de mi tesis para el máster de Columbia. Aquel libro me había catapultado como crítico y a la vez había sido un fracaso. Y digo que había sido un fracaso porque dos facultades de Pedagogía de dos grandes universidades lo habían adoptado como libro de texto para clases de Psicología Infantil, lo cual denotaba que los docentes en cuestión no habían entendido mi tesis, ni sabían nada de niños o de psicología. No obstante, el libro me había permitido escapar de la enseñanza de la historia del arte y dedicarme plenamente a la crítica.

Thomas Wyatt Russell, director editorial de Fine Arts: The Americas, que había leído y entendido mi libro, me ofreció un puesto en la revista como columnista y redactor, con un estipendio de cuatrocientos dólares al mes. Y Fine Arts: The Americas, que pierde más de cincuenta mil dólares al año a manos de la fundación que la sostiene, es seguramente la revista de arte más exitosa publicada en Estados Unidos, y en cualquier parte, en realidad. Lo cierto es que cuatrocientos dólares es una suma miserable, pero que mi nombre apareciera en el directorio de aquella prestigiosa revista era el trampolín que necesitaba en ese momento para vender artículos como crítico independiente a otras revistas de arte. Los ingresos que obtenía de esta última fuente eran irregulares, como es lógico, pero con la miseria que tenía garantizada al mes me bastaban (siempre que me mantuviera soltero, algo que me proponía sin duda) para evitar la enseñanza, que detestaba, y el frío confinamiento del trabajo en museos, única alternativa que nos restaba a los que decidíamos titularnos en Historia del Arte. Siempre quedaba la publicidad, claro, pero uno no invierte deliberadamente su tiempo en el estudio en profundidad de la historia del arte que precisa la titulación para dedicarse después a la publicidad, por mucho dinero que se gane en ese campo.

Cerré el libro, lo dejé a un lado y alargué el brazo para coger el tercer volumen. Me temblaron los dedos, un poco, al encender un cigarrillo. Sabía por qué me había detenido tanto en el artículo sobre el párvulo, aunque me fastidiara reconocerlo. Durante un buen rato (me dije que solo esperaba a terminarme el cigarrillo), fui físicamente incapaz de abrir el libro por la página de mi artículo sobre Jacques Debierue. Todo el mal que Dorian Gray había hecho se reflejaba en el rostro del retrato que escondía; en mi caso, a veces me preguntaba si habría un proyector en marcha encerrado en algún armario, mostrando una y otra vez los sucesos de aquellos dos días de mi vida. El mal, como todo lo demás, debía adaptarse a los tiempos, y yo no soy un diletante finisecular como Dorian Gray. Soy un profesional, y tan contemporáneo como el sol abrasador de Florida que veo por mi ventana.

A pesar del aire acondicionado, sudaba tan profusamente que tenía mis pobladas patillas empapadas y apelmazadas. Allí, en aquel hermoso volumen, estaba por fin la amarga verdad sobre mí mismo. ¿Le debía mi éxito y mi reputación actuales a Debierue, o me debía Debierue los suyos a mí?

«Si te produce dolor, no te gustará», escribió John Heywood. Pensar en Debierue me dolía, desde luego, y el dolor no me gustaba, ni tampoco yo mismo. Pero nada, nada en este mundo, iba a impedirme leer mi artículo sobre Jacques Debierue...

2

Gloria Bentham no sabía absolutamente nada de arte, pero esa particularidad no le había impedido convertirse en exitosa marchante y propietaria de una galería en Palm Beach. Sostener la suya, y poco más, donde había treinta galerías abiertas a pleno rendimiento durante «la temporada» era un logro nada desdeñable, si bien el floreciente movimiento artístico de los últimos años había hecho posible que se vendiera casi cualquier objeto por sumas considerables. No obstante, para un marchante es más importante tener don de gentes que saber de arte. Y Gloria, flaca, modesta, sencilla, tenía la paciente habilidad de saber escuchar, rasgo que a menudo se confunde con la comprensión.

Mientras conducía rumbo norte por la A1A desde Miami, en dirección a Palm Beach, por no pensar en otras cosas, pensé en Gloria, pero sin gran satisfacción. Había tomado la ruta más larga y lenta en lugar de la autovía de Sunshine porque necesitaba esa hora de más que me supondría para ordenar mis pensamientos sobre lo que iba a escribir sobre el arte de Miami y por evitar durante otra hora el problema, si es que aún podía considerarse eso, de Berenice Hollis. Nada es sencillo, y la razón por la que soy buen crítico es que he aprendido el oscuro y hondo secreto de la crítica. El pensamiento, el proceso de pensar y el ser pensante son la misma cosa. Y si eso es así, y yo, desde luego, vivo como si lo fuera, el ser que pinta, la pintura y el proceso de pintar también son lo mismo. Nada ni nadie es sencillo jamás, y Gloria se había mostrado impaciente, demasiado impaciente, por que yo volviera a Palm Beach para asistir a la inauguración de su nueva exposición. No era una exposición importante ni original, solo lógica.

Exponía conjuntamente obras naífs de arte haitiano y el trabajo de un joven pintor de Cleveland llamado Herb Westcott, que había pasado un par de meses en Pétionville, Haití, pintando escenas locales. El contraste dejaría en mal lugar a Westcott, porque él era profesional y a su lado los primitivistas, que no eran nada profesionales, parecerían buenos. Gloria vendería las obras de los haitianos con un margen de ganancia del seiscientos por ciento y, aunque casi todos los compradores devolverían sus adquisiciones al cabo de una semana o así (no todo el mundo es capaz de convivir con una pintura haitiana autóctona), seguiría obteniendo beneficios. Además, a aquellos coleccionistas que no soportaran el arte naíf, la técnica de Westcott les parecería tan superior a la de los haitianos, que sin duda vendería en una exposición conjunta unas cuantas pinturas más de las que habría logrado vender en un monográfico sin la ventaja comparativa.

Al pensar en Gloria había logrado no pensar, por poco tiempo, en Berenice Hollis. Había encontrado para el problema de Berenice una solución no del todo excesiva, que a veces confiaba —y otras no— en que funcionara. Ella era una profesora de Inglés (de último curso de secundaria) de un instituto de Duluth, Minnesota, que había cogido un avión para pasar unas semanas de soleada convalecencia en Palm Beach después de que le extirparan un quiste de la base de la columna vertebral. No había sido una cirugía compleja, pero había acumulado días de baja y se los había tomado. Su clara piel sonrosada se había ido tornando azafranada y después de un color arce dorado. La cicatriz del coxis había pasado del rojo vivo al gris, para terminar convirtiéndose en una grisalla levemente fruncida.

Nuestro romance había pasado por tonos y matices similares. Yo la había conocido en la Four Arts Gallery, donde cubría una exposición itinerante de Toulouse-Lautrec, y ella se negaba a volver a Duluth. A mí me parecía estupendo (sinceramente, no habría podido animar a nadie a volver a Duluth), pero había cometido el error de dejarla mudarse a mi casa, imprudencia que en su momento me había parecido una gran idea. Era una pueblerina grande (fornida seríamás acertado), de figura madura, ojos azul aciano y una maraña de pelo de color trigo que le caía por la espalda. Salvo por la cicatriz del tamaño de una chincheta que tenía en el coxis y que apenas se apreciaba, su trasero bronceado de agradable perfume era perfecto. Sus ojos azules parecían de terciopelo, gracias a las lentillas. Pero no era de tan buen conformar como yo había pensado al principio, sino simplemente vaga. Mi funcional apartamento ya era condenadamente pequeño para una persona, así que no digamos para dos, y ella era un estorbo constante. Viéndola arreglada para salir o para ir a una fiesta, nadie hubiera creído que fuera tal desastre convivir con Berenice: la ropa tirada por las sillas, las toallas húmedas y los bikinis por el suelo; el baño que apestaba a sales, polvos, perfume y potingues, una mezcla de olores tan penetrante que tenía que taparme la nariz mientras me afeitaba. El estado de la cocina, alargada y estrecha como las de los antiguos vagones de tren, era incluso peor. Jamás lavaba una taza, un plato, una cazuela o una sartén, y una vez la pillé tirando la grasa del beicon por el fregadero.

El desorden podía soportarlo. El principal inconveniente de tener a Berenice en casa a todas horas era que yo tenía que escribir mis críticas en el apartamento.

Me había servido de toda mi capacidad de persuasión para convencer a Tom Russell de que me dejara cubrir la llamada Gold Coast durante la temporada. (En Palm Beach, la «temporada» oficial empieza en Nochevieja con una aburrida cena de gala en el Everglades Club y termina más o menos el 15 de abril.) Cuando Tom accedió por fin, se negó a pagarme dietas. Tuve que sobrevivir en Palm Beach con mi estipendio mensual y pagarme el vuelo con parte de mis escasos ahorros (el resto tuve que invertirlo en un coche de doscientos cincuenta dólares). Subarrendando mi piso de renta controlada en el Village por casi el doble de lo que yo estaba pagando, conseguí salir adelante. A duras penas.

Yo trabajaba el doble y escribía material mucho mejor que en Nueva York para demostrarle a Tom Russell que la Gold Coast era un incipiente centro artístico estadounidense abandonado durante demasiado tiempo por las revistas especializadas. No era el caso, de momento, pero se apreciaban ciertos indicios de progreso. La mayoría de los pintores nativos de Florida aún andaban pintando palmeras y marinas impresionistas, pero un número considerable de reputados artistas de Nueva York y Europa habían descubierto Florida también, y aquellos últimos ya exponían en galerías desde Jupiter Beach hasta Miami. Así que durante la temporada había eventos de sobra para llenar mi columna de «Breves» sobre nuevas exposiciones, y al menos un artista importante exponía el tiempo necesario para que yo lo honrara con uno de mis análisis en profundidad. En Florida se mueve dinero durante la temporada y los artistas exponen en cualquier lugar donde haya movimiento suficiente para que se vendan sus obras.

Con Berenice merodeando por el minúsculo apartamento a todas horas, no podía escribir. Andaba por ahí descalza, discreta y sigilosa como un ratón de sesenta y cinco kilos, hasta que yo protestaba. Entonces se sentaba en silencio, plácidamente, sin leer, sin hacer nada, salvo contemplar amorosa mi espalda mientras yo trabajaba delante de mi Hermes. Me desquiciaba.

—¿En qué piensas, Berenice?

—En nada.

—Eso no es verdad, piensas en mí.

—¡Qué va! Anda, sigue escribiendo, que yo no te molesto.

Pero sí que me molestaba y no me dejaba escribir. Estaba tan callada que no la oía ni respirar, pero me tenía aguzando el oído todo el tiempo para intentar oírla. Me hacía falta cierta preparación mental, pero (como en el fondo soy un poco hijoputa) terminaba pidiéndole, de buenas maneras, que se fuera. Se negaba. Luego se lo pedía de muy malas maneras. Ella no quería discutir conmigo, pero tampoco accedía a marcharse. En esas ocasiones, ni siquiera me respondía. Se me quedaba mirando, muy seria, con sus ojos celestes muy abiertos (y las lentillas deslizándose por ellos), las lágrimas cayéndole a mares, reprimiendo, o esforzándose por reprimir, aquellos sollozos cargados de congoja que me hacían polvo. Me iba del apartamento, para no volver, y regresaba a las pocas horas, me reconciliaba con ella una vez más y pasábamos una hora desatada en el catre.

Y yo no avanzaba con mi trabajo. El trabajo es importante para un hombre. Ni siquiera una Helena de Troya puede competir con una máquina de escribir Hermes como la mía. Por maravillosa que sea, una mujer no es más que una mujer, mientras que dos mil quinientas palabras son un artículo. Desesperado, le lancé a Berenice un ultimátum. Le dije que me iba a Miami y que, cuando volviera, veinticuatro horas después, quería que se hubiera largado de una vez de mi apartamento y de mi vida.

Ahora volvía a casa, setenta y dos horas más tarde, tras haber ampliado el plazo en dos días para mayor seguridad. Suponía que la encontraría allí. Quería encontrarla allí y, paradójicamente, que se hubiera ido para siempre.

Aparqué en la calle, subí la capota del Chevy, un descapotable que tenía siete años, y me dispuse a cruzar el patio embaldosado hasta la escalera de caracol encalada de la entrada. Cuando subía, oí el teléfono de mi apartamento, en la segunda planta. Me detuve y esperé a que sonara tres veces más. Berenice era incapaz de dejar sonar el teléfono cuatro veces sin cogerlo y así supe que se había marchado. Antes de que me diera tiempo a abrir la puerta, se cortó la llamada.

Berenice se había ido y el apartamento estaba limpio. No inmaculado, claro, pero al menos se había molestado en ordenarlo. Había lavado y guardado los platos, y fregado sin mucho entusiasmo el suelo de linóleo.

Apoyado en la máquina de escribir que tenía en la mesita plegable de al lado de la ventana, encontré un sobre cerrado en el que había garabateado JAMES.

Queridísimo James:

Eres un capullo, pero me parece que eso ya lo sabes. Aunque todavía te quiero, te olvidaré. Espero no olvidar nunca las cosas buenas. Vuelvo a Duluth, no vengas a buscarme.

B.

Si no quería que fuera a buscarla, ¿por qué me decía adónde había ido?

En la papelera había tres hojas arrugadas, borradores de aquella nota. Pensé en leerlos, pero cambié de opinión. Prefería quedarme con la versión definitiva. Arrugué la nota y el sobre y los tiré también a la papelera.

Experimenté una honda sensación de pérdida, acompañada de un súbito ataque de rabia. El apartamento aún olía a Berenice y sabía que su mezcla femenina de almizcle, sudor, perfume, polvos fuertes, jabón de lavanda, aliento a beicon, mucosidades, perchas acolchadas, vinagre y todas las demás cosas agradables de ella perdurarían eternamente en el apartamento. Me compadecí de mí mismo y de Berenice, y al mismo tiempo sentí una especie de euforia por haberme librado de ella, aun siendo consciente de que las próximas semanas serían terribles porque la echaría de menos una barbaridad.

Aún tenía tiempo de sobras hasta el evento en la galería de Gloria. Me quité el polo, los mocasines (con los pies) y me senté a la mesita plegable que me hacía de escritorio para repasar mis anotaciones sobre Miami. No había perdido el tiempo en los tres días que había pasado en el condado de Dade.

Me había alojado en casa de Larry Levine, en Coconut Grove. Larry era un litógrafo al que había conocido en Nueva York, y su esposa, Paula, era una excelente cocinera. Lo compensaría con una pequeña mención a sus nuevas litografías de animales en mi columna de «Breves».

Tenía notas de sobra para un artículo de dos mil quinientas palabras sobre la exposición medioambiental titulada «Gótico sureño» a la que había asistido en North Miami, y una pieza sobre las gafas de Harry Truman que sería un buen comienzo para mi columna de contraportada. Larry me había dado la idea.

Un mecánico de South Miami, gran admirador de Truman, había escrito a Lincoln Borglum, que había terminado las esculturas colosales del monte Rushmore a la muerte de su padre, para preguntarle cuándo iba a incluir la cabeza de Harry Truman en el conjunto. Lincoln Borglum, que por lo visto tenía más sentido del humor que su difunto padre, Gutzon, le había contestado, muy ocurrente, que no iba a poder hacerlo porque era demasiado difícil replicar las gafas del presidente. El mecánico, un tipo llamado Jack Wade, se había tomado en serio la respuesta de Borglum y le había hecho las gafas él mismo.

Eran unas lentes inmensas, de más de ocho metros de extremo a extremo, con la montura de acero recubierto de bronce dorado esmaltado. Estaban hechas tomando como modelo las ventanas de un tren eléctrico Twindex, de esas con doble acristalamiento y una cámara de aire entre los dos cristales.

—La cámara de aire impedirá que se empañen en los días fríos —le explicó Wade.

Yo había hecho con la Polaroid tres fotografías en blanco y negro de Wade y las gafas, y una había quedado lo bastante nítida como para ilustrar mi columna. Las lentes eran un extraordinario trabajo de artesanía y yo le había sugerido al señor Wade que se las vendiera a alguna óptica para usarlas con fines publicitarios. La propuesta no le había sentado nada bien.

—¡No, por Dios! —me respondió con rotundidad—. ¡Heconstruido esas gafas para que se las pongan al señor Truman cuando su busto del monte Rushmore esté terminado!

Sonó el teléfono.

—¿Dónde estabas? —me preguntó la voz chillona de Gloria—. Te he estado llamando toda la tarde. Berenice me ha dicho que te habías marchado y que a lo mejor no volvías nunca.

—¿Cuándo has hablado con ella?

—Esta mañana, hacia las diez y media.

La noticia me cayó como una bomba. Si hubiera vuelto a las veinticuatro horas, a las cuarenta y ocho, a las sesenta..., me la habría encontrado allí. Había sido de lo más oportuno, pero seguía notándome aquella punzada.

—He estado en Miami, trabajando. Es Berenice la que se ha ido y no va a volver.

—¿Una pelea de enamorados? Venga, cuéntaselo todo a Gloria.

—No me apetece hablar de eso, Gloria.

Ella se rio.

—¿Vas a venir a la inauguración?

—Te dije que iría. ¿Tan importante es el arte haitiano de segunda para que me hayas estado llamando todo el día?

—Westcott es un buen pintor, James, de verdad. Un dibujante de primera.

—Seguro que sí.

—Suenas raro. ¿Te encuentras bien?

—Perfectamente. Y sí, voy a ir.

—De eso quería hablarte. Joseph Cassidy también vendrá, porque quiere conocerte. Me lo ha dicho. Sabes quién es el señor Cassidy, ¿no?

—¿No lo sabe todo el mundo?

—No, todo el mundo no. ¡No todo el mundo lo necesita! —Se rio—. Pero nos ha invitado, a ti y a mí y a algunos más, a cenar en su casa después de la inauguración. Tiene un ático en el Royal Palm Towers.

—Sé dónde vive. ¿Por qué quiere conocerme?

—No me lo ha dicho. Pero es el mayor coleccionista que ha visitado jamás mi pequeña galería y, si pudiera conseguir su patrocinio, no necesitaría ningún otro...

—Entonces no le vendas nada de ningún nativo, ni ningún Westcott.

—¿Por qué no?

—No le interesa el arte convencional. No intentes venderle nada. Espera a que hable con él y ya te sugeriré yo algo.

—Gracias, James.

—No hay de qué.

—¿Vendrás con Berenice?

—No me apetece hablar de eso, Gloria.

Cuando colgué, la oí reír.

3

Pese a lo mucho que detesto la palabra «gorrón», no hay otra que defina mejor aquello en lo que me había convertido durante mi estancia en la Gold Coast. En Palm Beach existen varios niveles sociales durante la temporada que nada tienen que ver con los grupos sociales, fruto incómodo de los grupúsculos de WASP (Blancos AngloSajones Protestantes) y judíos de Miami y Miami Beach. En Lauderdale, como es lógico, la clase adinerada es claramente WASP.

Yo no pertenecía a ninguno de esos grupos, pero los frecuentaba todos como consecuencia de mi profesión. Conocía a gente en exposiciones de arte donde solían servirse copas y, como era joven, soltero y tenía un oficio aceptable, a menudo me invitaban a cenas, cócteles, partidos de polo, paseos en barco, resopones y barbacoas. Esas invitaciones, que conducían a nuevas presentaciones, solían generar otras invitaciones a cenas. Además, a algunos de los artistas de la Gold Coast, como Larry Levine, por ejemplo, los había conocido en Nueva York.

Después de dos meses en Florida, tenía muchos conocidos, o contactos, pero ningún amigo. No devolvía ninguna de las invitaciones a cenar y tenía que evitar los bares, clubes nocturnos y restaurantes en los que pudieran acabar endosándome la cuenta. El hombre que no invita nunca no hace amigos.

Aun con todo, tenía la sensación de que a mis diversos anfitriones y anfitrionas les compensaba mi presencia en sus hogares. Aguantaba con cordialidad a los tostones, era un hombre más en las cenas en las que hacían falta jóvenes solteros heterosexuales y, cuando estaba de buen humor, era capaz de contar anécdotas o sacar adelante conversaciones que estaban en punto muerto.

Tenía dos chaquetas de vestir: una de brocado de seda roja y otra estándar de lino blanco. La blanca tenía una mancha de pintalabios, de cuando Berenice, achispada, me había mordido el hombro al volver de una fiesta. Así que no me quedaba otro remedio que ponerme la roja de brocado.

Mientras recorría a pie las seis manzanas que separaban mi apartamento de la galería de Gloria, especulé sobre la invitación de Joseph Cassidy a cenar. Una invitación de carácter social no habría sido del todo inusual, pero ella me había dicho que quería conocerme, y eso me intrigaba. Cassidy no solo era famoso como coleccionista, también era un célebre abogado criminalista. Precisamente había podido reunir su colección de arte gracias a los enormes ingresos que generaba su ejercicio de la abogacía en Chicago.

Poseía una de las colecciones de arte contemporáneo privadas más exquisitas de Estados Unidos y la conclusión a la que llegué, que me pareció razonable en ese momento, fue que quizá quisiera contratarme para que le hiciera un catálogo. Y aunque el motivo de su interés por verme no fuera ese, estaba decidido a proponérselo (que yo supiera, no se había publicado ningún catálogo de su colección). La tarea resultaría tan rentable para mí como para Cassidy, en más de un sentido. Yo podría ganar un dinero extra, pasar unos meses en Chicago, escribir algunos artículos sobre el arte y los artistas de la zona, y firmar aquel catálogo daría cierto impulso a mi carrera.

Cuanto más pensaba en la idea, más me entusiasmaba, pero al llegar a la galería mi entusiasmo ya se había esfumado después de caer en la cuenta de que no podía lanzarle aquella propuesta. Si me lo proponía él, genial, pero yo no podía pedirle trabajo a un hombre en un evento social sin que mi dignidad se viera comprometida.

¿Y qué más podía ofrecerle a un hombre de la posición de Cassidy? Mi amor propio (por no decir mi machismo[*]), desmesurado y a menudo falso, sin la menor duda, era algo innato, formaba parte de mi herencia de padre puertorriqueño, o eso suponía yo. Pero estaba ahí, en todo caso, y había dejado escapar muchas oportunidades por pensar primero, para mis adentros, qué habría hecho mi padre en circunstancias similares.

Cuando llegué a la galería, ya me había quitado la idea de la cabeza.

Gloria trató de cubrir como pudo su prominente dentadura con sus finos labios y me condujo al bar agarrándome demasiado fuerte del brazo derecho.

—¿Conoces a este hombre, Eddy? —le dijo al barman.

—No —contestó Eddy sacudiendo la cabeza con solemnidad—, pero sé lo que bebe. —Me sirvió sesenta mililitros de Cutty Sark sobre dos cubitos de hielo y me acercó el vaso de papel.

—Gracias, Eddy.

Eddy cubría el turno de día del Hiram’s Hideaway en South Palm Beach, pero era un barman popular y lo contrataban muchos anfitriones para sus fiestas nocturnas durante la temporada. Solía toparme con él una o dos veces a la semana en distintos lugares. Hoy en día, todos necesitamos un extra, creo yo. Un trabajo normal y algo más. Gloria, por ejemplo, no habría podido pagar el elevado alquiler de la galería en temporada si no subarrendara el local algunas tardes para lecturas de poesía y sesiones de terapia grupal. Ella también detestaba aquellos grupos. Esas personas que necesitaban que les leyeran poesía o que se torturaban con la terapia de grupo eran todos unos fumadores empedernidos, según ella, que nunca usaban los ceniceros que les proporcionaba.

Eddy trabajaba en una mesita plegable tapada con una sábana. Había whisky, bourbon, ginebra y vermut para los martinis, y un recipiente de plástico lleno de cubitos de hielo detrás de la mesa. Me aparté para que otros pudieran acercarse y cogí de la mesa del vestíbulo mi catálogo de multicopista. Gloria recibía junto a la puerta a los que iban llegando, los llevaba a la mesa para que firmaran en su libro de invitados y luego al bar improvisado.

Sus inauguraciones no eran nada exclusivas. Además de a sus elegidos de siempre, daba invitaciones a los relaciones públicas de los hoteles de Palm Beach para que las repartieran entre aquellos huéspedes que, a su juicio, tenían madera de hipotéticos compradores. Los incautos sobre los que recaía el «honor» de recibir invitaciones impresas para un evento privado, entusiasmados con la idea de poder codearse con la «genuina» sociedad de Palm Beach en la inauguración de una exposición de arte, de vez en cuando compraban alguna pintura. Y cuando lo hacían, Gloria le enviaba al jefe de relaciones públicas del hotel donde se hospedaban una chaqueta deportiva o unos pantalones Daks. En consecuencia, el público que asistía a los eventos de la galería de Gloria solía ser variopinto. Había incluso un par de adolescentes de la Escuela Preuniversitaria de Palm Beach, bolígrafo en mano, escudriñando nerviosas las obras de los nativos y tomando notas en sus cuadernos Blue Horse.

Por el catálogo, supe que Herbert Westcott tenía veintisiete años, se había graduado en Western Reserve y había estudiado también en la Art Students League de Nueva York. Había expuesto su obra en Cleveland, en la Art Students League y en Toronto, Canadá. Un tal Theodore L. Canavin, de Filadelfia, había coleccionado parte de su obra. Aquella exposición, que reunía su trabajo más reciente realizado en Haití durante los últimos tres meses, era la primera de Westcott en solitario. Levanté la vista del catálogo y vi enseguida al artista. No era alto, uno setenta y tres, estaba bastante bronceado y lucía una barba corta de color castaño claro. Vestía un traje de chaqueta de seis botones color azul pálido, zapatos blancos y camisa rosa claro sin corbata. Andaba escuchando con disimulo lo que decía una pareja de mediana edad sobre la más voluminosa de sus obras, una escena del mercado de Puerto Príncipe que era dos tercios cielo amarillo limón.

Dibujaba bien, como decía Gloria, pero los colores se le habían solapado al dejar que la pintura chorreara para dar a sus composiciones un aire desenfadado. Los churretes, legado desastroso de Jackson Pollock, eran una imprudencia. Tenía talento, no cabía duda, pero el talento es el comienzo de un artista. Sus haitianos y haitianas eran de distintos tonos de color chocolate en vez de negro, algo en lo que yo no habría reparado de no ser por las pinturas haitianas que había en la pared de enfrente, cuyas figuras eran verdaderamente negras.

La docena de pinturas nativas haitianas que Gloria había conseguido reunir eran sorprendentemente buenas. Hasta tenía un Marcel temprano, de 1900, más o menos, tan discretamente distinto de los nativos contemporáneos (con tanto rojo y amarillo intenso) que hipnotizaba. La escena del Marcel era típicamente haitiana: una treintena de personas practicando el vudú, con una cabra aburrida, muy cómica, como centro de atención, pero la pintura estaba hecha en gris, negro y blanco, no con colores primarios. Marcel, recordé entonces, había sido uno de los primeros nativos que había pintado sus lienzos con plumas de pollo porque no podía comprarse pinceles. Su pintura costaba solo mil quinientos dólares y alguien se llevaría una ganga si la adquiría...

—James... —Gloria me agarró del codo—. Quiero presentarte a Herb Westcott. Herb, este es el señor Figueras.

—¿Cómo está? —dije yo—. Gloria, ¿de dónde has sacado el Marcel?